抗菌药物研发进展

王菊仙,冯连顺编写刘明亮审校

(中国医学科学院北京协和医学院医药生物技术研究所,北京 100050)

摘要:随着抗菌剂的广泛使用甚至滥用,细菌耐药性不断增加,已成为目前临床上最棘手的问题之一,因此尽快研发能够有效对付耐药菌感染的新型抗菌药物迫在眉睫。在简述抗生素发展史和分析当前研发新型抗菌药物紧迫性的基础上,本文主要从传统抗菌药物(如β-内酰胺类、喹诺酮类、四环素类、大环内酯类等)的结构修饰物和新作用靶点(如Fabl、蛋氨酰-tRNA合成酶、MurI、RFaE、WaaC等)抑制剂2个方面比较全面地综述了近年来抗菌药物的最新研发进展,并进一步指出寻找新作用靶点抑制剂和新作用机制药物可能是解决细菌耐药性的潜在途径。

关键词:抗菌剂;β-内酰胺;喹诺酮;四环素

中图分类号:R978.1 文献标识码:A 文章编号:1001-8751(2010)01-0013-06

1 研发新型抗菌药物的紧迫性

随着抗菌剂的广泛使用甚至滥用,细菌耐药性逐年增加,耐药性细菌感染不仅严重危害人类健康,而且已成为世界范围的棘手问题。据报道,在美国住院患者中每年发生院内感染约200万例,其中约9万例死亡。70%以上的院内获得性感染已经对临床上常用的抗菌药物产生耐药,因此,加快研发能够有效对付革兰阳性菌特别是耐甲氧西林金葡菌(MRSA)所致重度感染以及耐药性递增的革兰阴性菌(铜绿假单胞菌和鲍氏不动杆菌等)引起的院内感染的口服抗菌药已迫在眉睫。2006年初,美国感染病协会(IDSA)公布了对人类健康威胁最大的6种耐药性致病菌,其中MRSA高居榜首,以下依次为大肠埃希菌、克雷伯菌属、鲍氏不动杆菌、耐万古霉素屎肠球菌和铜绿假单胞菌。60%以上的院内肺炎是由革兰阴性菌引起的,如在7种最常见的院内肺炎致病菌[即铜绿假单胞菌(17%)、金葡菌(16%)、肠杆菌属(11%)、克雷伯菌属(7%)、大肠埃希菌(6%)、流感嗜血菌(6%)和黏质沙雷菌(5%)]中有6种为革兰阴性菌。据统计,2002—2003年度临床分离的肺炎克雷伯菌对甲氧亚氨基-β-内酰胺类抗生素(第三代头孢菌素)的耐药率高达47%。由不动杆菌属引起的院内获得性肺炎的比率不断增大,且死亡率高达20%~50%,而由铜绿假单胞菌引起的院内获得性肺炎的发生率已从1975年的9.6%提高至2003年的18.1%,增长近1倍。尽管如此,近20年来美国食品与药品监督管理局(FDA)批准上市的新抗菌药物的数量却在逐年减少,如1998年以来的10年间,仅有10种新抗菌药获准上市。2 抗生素发展史

上世纪40、50年代,抗生素的发现和使用不仅极大地推动了早期医药工业的发展,而且成为研发各类药物的重要推动力,为延长人类寿命和提高生活质量做出了巨大贡献。随后的70年代到90年代中期是抗菌药物研发的黄金时期。在这一时期,对已知药物进行科学合理的结构修饰是人们最常采用的新药研发策略,因此而合成了数以万计的新化合物,并从中筛选出多种更具特点的新一代抗菌药物。这些药物或在抗菌活性、抗菌谱、药动学性质(PK)、毒性以及给药方案等方面得到改善,使临床医师治疗各种细菌性感染成为可能。与此同时,新一代抗菌药物的及时上市,极大地推迟了细菌耐药性的出现或/和增加。然而,相对于细菌耐药性而言,近年来新抗菌药物的研发速度已明显滞后,为此,一些制药公司改变研发思路,试图通过某些特定的抗生素和与细菌耐药性相关的靶酶抑制剂合用以对付不断增加的细菌耐药性并延长其临床使用寿命,然而基于此策略的药物组合极少真正上市,其中最成功的抗生素当属奥格门汀(Augmentin)。

3 抗菌药物研发的低迷期

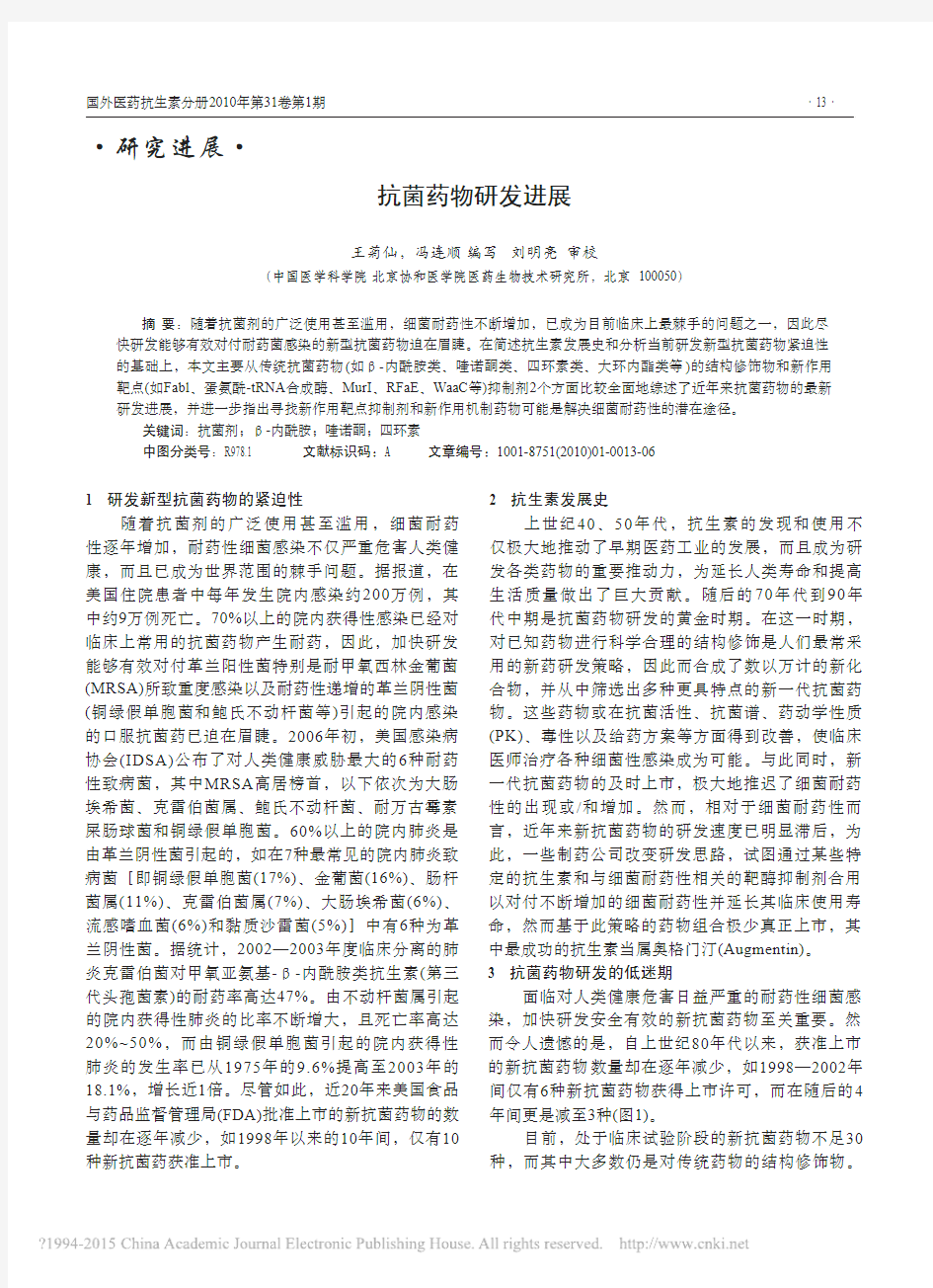

面临对人类健康危害日益严重的耐药性细菌感染,加快研发安全有效的新抗菌药物至关重要。然而令人遗憾的是,自上世纪80年代以来,获准上市的新抗菌药物数量却在逐年减少,如1998—2002年间仅有6种新抗菌药物获得上市许可,而在随后的4年间更是减至3种(图1)。

目前,处于临床试验阶段的新抗菌药物不足30种,而其中大多数仍是对传统药物的结构修饰物。

·研究进展·

与此形成鲜明对照的是,近年来药物学家在对付其他疾病的新药研发方面取得了丰硕成果,如目前处于临床试验阶段用于治疗癌症、心脏病和HIV/AIDS 的候选药物分别约有650、145和80种。抗菌药物的研发所以出现这一窘境,其根本原因是:⑴自2000年以来,许多专利药物相继到期,仿制药物大量涌现,其市场份额不断增大;⑵这类药物的开发风险更大,周期更长,使得许多大型制药企业对抗菌药物研发的重视程度远不如从前,甚至取消了若干开发项目。目前,世界范围内仍在积极从事抗菌药物研发且其资本在1000万—2000亿美元之间的制药企业仅约25家,另有约30家制药企业也间或从事抗菌药的研发。而这些企业所研发的新抗菌药物中,有90%以上是基于对传统药物的结构改造(表1),故难以从根本上解决细菌的耐药性问题。

近年上市的新抗菌药物在对付耐药性细菌感染方面未有明显进展。2007年在日本上市的达托霉素是惟一一种具有全新结构和作用机制的抗菌药,在临床上仅限于治疗由革兰阳性菌引起的院内感染,目前尚未出现耐药性。另一种可望近期获准上市的新型糖肽类抗生素是奥利万星(Oritavancin),尽管其结构与万古霉素相关,但作用机制却与后者不完全相同,其对多种耐药性革兰阳性菌具有良好的抗菌活性。事实上,目前处于Ⅲ期临床试验阶段的候选抗菌药物大多针对革兰阳性菌感染,只有多尼培南(Doripenem)和赛红霉素(Cethromycin)可用于对付耐药性问题更为棘手的革兰阴性菌感染(表1)。

细菌对抗菌药(包括万古霉素)的耐药性逐年增加,已成为人类健康的重大危害之一,而目前用于临床以及正在开发中的抗菌药物已越来越难以应对之,故改变思路采取完全崭新的新药设计理念已势在必行。例如,发现之前尚未认识到的细菌新作用靶点,并针对性地研发相应的有效抑制剂。事实上,人们早已认识到这一点,但实现之并非易事。

4 传统抗菌药物的最新研发动态

新药效团的发现对推动抗菌药物的发展意义重大,但这一趋势在近年来已明显减缓。令人欣慰的是,尽管受到院内和社区细菌耐药性流行的严重挑战,但通过对已知药物的结构改造而获得的新一代抗菌药物无论在安全性、抗菌谱或在避免耐药性出现等方面均得到不同程度的改善,并在治疗细菌(尤其是革兰阳性菌)性感染方面可基本满足近期的临床需求。2006年,在美国洛杉矶召开的第46届抗微生物药物与化疗国际会议(ICAAC)上曾对有关传统抗菌药物的最新研发动态进行过专题研讨,本文将其中最令人关注的若干新品种分类综述如下。

4.1 β-内酰胺类

青霉素(第一个β-内酰胺类抗生素)的出现不仅开创了化学治疗细菌性感染的新纪元,而且在很大程度上也标志着现代制药工业的开端。经过近70年的发展,β-内酰胺核仍是目前抗菌药物研究的一种

图 1 1983—2007年批准上市的抗菌药数量

表 1 处于Ⅲ期临床试验阶段的抗生素药物

化合物类型上市时间适应证

美国欧洲日本

达托霉素新型抗菌药上市上市上市G+菌(包括MRSA)引起的SSSIs

替加环素四环素类上市上市上市G+菌(包括MRSA)引起的SSSIs

多尼培南碳青霉烯类上市上市上市由金葡菌、铜绿假单胞菌和肺炎链球菌引起的院内感染达巴万星糖肽类上市上市2009G+菌(包括MRSA)引起的SSSIs

ceftobiprole头孢菌素类上市20092010MRSA引起的院内肺炎和SSSIs

赛红霉素酮内酯类上市20092010大环内酯和青霉素耐药株引起的RTIs

泰拉万星糖肽类上市上市2009G+菌(包括MRSA)引起的SSSIs

克拉普林DHFR抑制剂上市20092010G+菌(包括MRSA)引起的SSSIs

SSSIs:皮肤及皮肤组织感染;cSSSIs:复杂性皮肤及皮肤组织感染;RTIs:呼吸道感染;G+:革兰阳性菌

非常重要的药效团。

ME1036(CP5609,1)是一种非肠道用广谱碳青霉烯类抗生素,对包括MRSA、耐青霉素肺炎链球菌(PRSP)和耐药性粪肠球菌等在内的多药耐药性革兰阳性球菌具有优秀的抗菌活性。ME1036对青霉素结合蛋白具有高度的亲和力,这可能与其β-内酰胺母核的3-位取代基咪唑并[5, 1-b]噻唑基的结构密切相关。动物模型试验结果显示,ME1036对MRSA 感染所致心内膜炎的体内活性优于万古霉素,对MRSA或万古霉素中等敏感性金葡菌(VISA)所致腹部感染的体内活性优于万古霉素和利奈唑胺。

另一种非肠道用广谱碳青霉烯类抗生素SMP-601(PZ-601, SM-216601)2对MRSA和PRSP的MIC 值与万古霉素、利奈唑胺、美罗培南和亚胺培南相近,并对耐万古霉素肠球菌(VRE)以及引起社区获得性肺炎、复杂性皮肤和皮肤组织感染及腹内感染的典型革兰阴性致病菌的体外活性与其他碳青霉烯类对照药相当(除对产超广谱β-内酰胺酶/ESBL分离株的活性弱于亚胺培南外)。药效学(PD)模型试验结果显示,SMP-601的%时间>MIC(一种PK/PD参数,指药物浓度>阈值的时间百分数,常用游离药物>MIC 的时间来表示)与其他碳青霉烯类抗生素相近,而碳青霉烯类抗生素的这一参数与其疗效的相关性最好(此点已在多种动物感染模型试验中得到证实)。

P91022(3)是在ICAAC上被重点研讨的第三种碳青霉烯类抗生素。Kim等基于提高碳青霉烯类抗生素体内稳定性之设计目的,向其β-内酰胺母核的3-位引入一个特殊结构取代基,即吡咯烷环与异唑环之间通过乙烯桥相连且其中异唑环上连接羧酸盐。正是这一取代基的存在使得P91022对肾脱氢肽酶I(使碳青霉烯类抗生素水解失活的1个重要因子)具有特别的稳定性。据报道,本品对多种呼吸道致病菌具有优秀的抗菌活性,其动物(大鼠、犬和猴子) PK性质优于对照药美罗培南。此外,该品可避免碳青霉烯类抗生素常见的惊厥副作用,这一安全性结论已得到GABA受体键合评价结果的有力佐证。

FR264205(4)是针对铜绿假单胞菌感染而特别设计的一种非肠道用头孢菌素。体外活性评价结果表明,FR264205对193株铜绿假单胞菌临床分离株的平均MIC

90

为1μg/mL(0.25~4μg/mL),其活性是头孢他啶、亚胺培南和环丙沙星的8~16倍。相关研究发现,外排泵表达和产β-内酰胺酶菌株(除SBL菌株外)均不影响FR264205的MIC值。由铜绿假单胞菌引起的肺部、泌尿道和烧伤感染模型研究结果表明,FR264205的疗效明显优于对照药,而且出现耐药性的几率极低。FR264205对铜绿假单胞菌(尤其是对产β-内酰胺酶菌株)具有优秀的抗菌活性,提示增强头孢菌素母核3-位取代基与7-位吡唑环上4'-位所连基团之间的空间立体作用有助于改善这类化合物对铜绿假单胞菌的活性。这一发现进一步丰富了此类药物的构效关系(SAR)。FR264205的重要类似物5和6同样表现出上述趋势,如化合物FR264205,5、6和对照药头孢他啶对ESBL铜绿假单胞菌临床分离株(FP1380)的MIC分别为2、8、16和128μg/mL(表2)。

表 2 化合物4~6和头孢他啶对3株铜绿假单胞菌的体外活性菌株MIC (μg/mL)

化合物4化合物5化合物6头孢他啶FP 138********

PAO10.50.50.52

?Amp?/PAO115464

FP 1380为临床分离的过度表达AmpC β-内酰胺酶铜绿假单胞菌;PAO1为超产AmpC β-内酰胺酶铜绿假单胞菌;?Amp?/PAO1为超产AmpC β-内酰胺酶铜绿假单胞菌(缺失ampD基因

)

4.2 喹诺酮类

在保持早期氟喹诺酮抗革兰阴性菌优秀活性的基础上,提高其抗革兰阳性菌活性是近年来喹诺酮领域研究的主要方向之一。据报道,DC-159a(7)是一种可用于对付呼吸道感染的口服喹诺酮类抗菌剂,其对革兰阳性致病菌的MIC值可与近年上市的新氟喹诺酮类相媲美,其中对多药耐药性肺炎链球菌的活性与吉米沙星相当。时间-杀菌试验结果表明,DC-159a对喹诺酮耐药性链球菌的杀菌活性优于其他喹诺酮类药物,对肺炎球菌的杀菌活性与4种氟喹诺酮类对照药物相当,但其早期杀菌活性则优于后者。DC-159a可同时作用于细菌DNA促旋酶和拓扑异构酶Ⅳ(即具有双重作用机制),其细胞毒性很小,如对人拓扑异构酶的IC

50

是细菌的300倍以上。此外,DC-159a具有优秀的PK性质和安全性(临床前试验)以及更低的耐药选择性,对各种呼吸道感染(包括结核病)模型的体内疗效优于或相当于已上市的其他氟喹诺酮类药物。

据报道,SS734(8)具有广谱体外抗菌活性,其对革兰阴性菌的活性与氧氟沙星相当,对革兰阳性致病菌的活性则优于后者。目前,本品正被开发用于治疗细菌性结膜炎。

4.3 四环素类

由于细菌对四环素类抗生素耐药性(其耐药机制包括四环素专属外排机制及核糖体保护机制)逐年增加,而且该类药物的化学合成比较困难,多年来许多制药企业和药物研发机构不愿涉足这一领域。直到2005年,一种半合成四环素类似物(甘氨酰环素类)替加环素(Tigecycline,9)才成功上市,这类抗生素又重新引起人们的极大兴趣。替加环素不仅成功绕开细菌对四环素类产生耐药的常见途径,而且对包括多药耐药株在内的革兰阳性致病菌以及多种革兰阴性菌表现出广谱抗菌活性。连续二届(第45和46届)ICAAC对替加环素进行了专题研讨,足显其重要性。MK-2764(PTK0796,10)是另一个四环素修饰物(一种氨甲环素),其抗菌谱与替加环素相似。Tessier 等利用小鼠肺炎模型(感染肺炎链球菌)研究了MK-2764的体内PK/PD性质,结果表明,本品的PK性质与给药剂量(0.5~10 mg/kg)呈线性关系,给药剂量为10 mg/kg时具有潜在的杀菌活性。另一项PK/PD研究结果显示,MK-2764对多种革兰阴性菌和革兰阳性菌的体内活性普遍优于替加环素。该试验结果进一步表明,尽管替加环素对几种致病性试验菌株的体外MIC更低,但MK-2764的PK和/或PD性质更为理想。

4.4 其他

除上述3类抗菌药物外,人们对其他传统抗菌药物也进行了卓有成效的结构改造,并公开报道了大量结构新颖的类似物,其中几个代表物已进入I期临床试验阶段。Lee等研究发现,非严格意义上的β-内酰胺酶抑制剂与某些特定的抗生素(如奥格门汀)联用时显示出良好的效果。根据与β-内酰胺酶E166 SHV-1相连的三唑巴坦的晶体结构,Padayatti等设计合成了可作为A类β-内酰胺酶潜在抑制剂的表霉烯砜SA-2-13(11)。试验结果显示,SA-2-13与sHV-1形成的反式烯胺中间体的稳定性是三唑巴坦中间体类似物的10倍。据报道,6-亚甲基青霉烷酸砜LN-1-255(12)对丝氨酸β-内酰胺酶具有潜在的抑制作用,而且对高度耐药性肠杆菌属的MIC值远远小于头孢匹罗和头孢他啶。而另一种结构新颖的非β-内酰胺酶抑制剂NXL104(13)对A类和C类β-内酰胺酶同时表现出不可逆性抑制作用。对高度耐药性肠杆菌属试验结果表明,NXL104具有修复头孢他啶快速杀菌活性的作用。本品于2007年进入I期临床试验阶段。

BAL19403(14)是一种新型大环内酯类抗生素,其对耐红霉素和耐克林霉素的丙酸杆菌具有强大的抗菌活性。临床前研究结果显示,本品具有潜在的抗炎活性和良好的安全性,是治疗粉刺的优秀局部用候选药物。二氨基吡啶类化合物AR-709(15)

是二

氢叶酸还原酶(DHFR)抑制剂的结构修饰物,可用于对付由多药耐药性链球菌、肺炎球菌和葡萄球菌引起的呼吸道感染,目前处于I期临床试验阶段。相关研究结果表明,AR-709对野生型DHFR以及从肺炎链球菌和金葡菌中分离出的突变DHFR的IC

50

值比甲氧苄啶(TMP)分别低1/12~1/60和1/50~1/100,相应地对TMP敏感性和耐药性肺炎链球菌和金葡菌的抗菌活性明显优于TMP。此外,最近进行的一项放射标记AR-709的人体微小剂量初步结果显示,AR-709在人体肺组织中具有良好的分布。

5 新靶点抑制剂

5.1Fabl抑制剂

烯酰-酰基载体蛋白(烯酰-ACP)还原酶(Fabl)是细菌脂肪酸生物合成中必需的酶,其对反式-2-烯酰-ACP还原为酰基-ACP(细菌脂肪酸生物合成中每次延伸循环的最后步骤)具有催化作用,是选择性抗菌治疗中的一个颇具魅力的作用靶点。作为一种Fabl 抑制剂,API-1252(16)对葡萄球菌属表现出优秀的抗菌活性,其对多种敏感性和多药耐药性表型金葡菌

和表皮葡萄球菌组成的混合菌群的MIC

90为0.015μg/

mL。Cohen 等发现,API-1252对从院内及社区分离得到的VISA和万古霉素耐药性金葡菌(VRSA)在内的10株MRSA的MIC值仅约为对照药万古霉素、利奈唑胺和奎奴普汀/达福普丁的1/10。体内研究结果表明,API-1252(bid,口服或静注)可有效治疗金葡菌感染。另据报道,CG4004462(17)和CG400549(18)对Fabl也具有潜在的抑制作用,二者对敏感性及多

种耐药性金葡菌的MIC

90值为0.5~1μg/mL。其中,

CG4004462(皮下给药)对小鼠系统感染MRSA具有潜在的体内保护作用。

5.2蛋氨酰-tRNA合成酶抑制剂

蛋氨酰-tRNA合成酶是存在于革兰阳性菌中的一个特定作用靶点。Critchley等通过高通量筛选方法得到了该靶点的一种强力抑制剂REP8839(19)。据报道,REP8839虽然对革兰阴性菌没有活性,但对

包括MRSA、耐莫匹罗星和耐万古霉素表型菌株在内的金葡菌和酿脓链球菌等重要的皮肤致病菌具有优秀的体外抑菌活性(MIC:≤0.008~0.12μg/mL)。耐药性实验结果显示,虽然REP8839相对较易出现耐药性,对自发突变株的MIC高达32μg/mL,但仍在局部治疗的有效范围内。本品的突出特点是与临床常用的局部用抗生素药物莫匹罗星(其耐药性逐年增加)之间不存在交叉耐药性。REP8839已于2006年7月进入I期临床试验阶段。5.3细胞壁生物合成抑制剂

谷氨酸消旋酶(MurI)是幽门螺杆菌中肽聚糖生物合成所必需的酶。Geng等针对MurI并利用高通量筛选方法得到了一种2-甲胺基苯并二氮杂卓类化合物20。研究发现,20中C-3位芳香基团(噻吩基)和C-2位甲胺基对抑制MurI至关重要。构效关系研究表明,将20中与二氮杂卓稠合的苯环改为芳香氮杂环,同时将C-5位苯环改为杂环所得到的类似物在保

持抑酶活性的同时,溶解性也显著增大,而蛋白结

合率却相应降低(表3)。这类化合物(其代表物为21)幽门螺杆菌MurI的选择性抑制剂,其可与MurI中的一个变构位点连接,对幽门螺杆菌MurI的选择抑制作用是对分离自其他革兰阳性或阴性菌MurI的200倍以上。这类化合物对幽门螺杆菌的杀菌速率较慢,而对所试验的其他细菌没有活性(MIC>64μg/mL)。对1株MurI过度表达菌株的试验结果显示,这类化合物的MIC值有所增大,但幽门螺杆菌外排系统的过度表达并不影响其 MIC值。

表 3 化合物20和21对幽门螺杆菌及其MurI的体外活性、蛋白

结合率和溶解度

化合物

幽门螺杆菌

蛋白结合

(%)

溶解度

(μM)MIC(μg/mL)对MurI的

IC

50

(μM)

200.5 1.7990.6

210.13 2.0821360

5.4抗毒力药

传统抗生素通过抑制或/和杀死致病菌来达到治疗细菌感染的目的。如果能够发现或设计出一类针对细菌致病力的药物(即抗毒力药),通过干扰细菌对人宿主细胞的主动感染能力使致病菌变为惰性而对宿主细胞无害,或许可从根本上解决细菌的耐药性问题。

WaaC是存在于革兰阴性菌中的一种糖基转移酶,为内核脂多糖(LPS)生物合成所必需。完整的LPS可保护细菌细胞不被彻底杀死,故细菌的体内致病力与其密切相关。缺失WaaC的LPS是不完整

的,与野生型相比其对人体血浆的敏感性更强,并在小鼠体内失去致病力。相关研究发现,二芳基吡唑啉酮类化合物是WaaC的潜在抑制剂,其先导化合物MUT11931(22)是一种可逆的竞争性抑制剂(IC

50

=3.1μmol/L)。

RFaE也是存在于革兰阴性菌中的一种酶,其在ADP-庚糖(内核LPS的重要组成部件)生物合成中能够催化庚糖-7-磷酸盐进一步磷酸化而生成庚糖-1,7-二磷酸盐,故RFaE同样可作为抗毒力药物的一个作用靶点。与WaaC的情况相似,RFaE的缺失同样可导致细菌对人体血浆的敏感性增加且其体内致病力消失。芳基唑类化合物对RFaE具有潜在的抑制作

用,其先导化合物MUT2585(23)对RFaE的IC

50

值为71μmol/L。Escaich课题组目前正在对MUT2585进行系统的结构优化。

6 结语

纵观抗生素发展史,一种新型抗感染药物一旦广泛用于临床治疗,其耐药性或迟或早总会出现,无一例外。近年来,细菌耐药性不断增加,而可供选择的有效治疗方案十分有限,这一窘境使临床医师在面对耐药性细菌感染时倍感棘手。但随着替加环素、达托霉素和利奈唑胺等新型抗生素药物的相继问世,治疗革兰阳性菌感染的临床压力得到一定程度的缓解。令人欣慰的是,目前处于临床试验阶段的新抗生素种类较多,尽管大多数是传统药

物的结构修饰物,且以静脉给药方式治疗革兰阳性

(下转第41页)

beta-lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella

pneumoniae isolates causing health care-associated infec-tion in Thailand, where the CTX-M family is endemic[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2008, 52(8):2818

[18] Wang A, Yang Y, Lu Q. Occurrence of qnr-positive clini-cal isolates in Klebsiella pneumoniae producing ESBL or AmpC-type beta-lactamase from five pediatric hospitals in China[J]. FEMS Microbiol Lett, 2008, 283(1):112

[19] Livermore DM, Woodford N. Carbapenemases: a problem

in waiting? [J]. Curr Opin Microbiol, 2000, 3(5):489 [20] Nordmann P. Trends in beta-lactam resistance among

Enterobacteriaceae [J]. Clin Infect Dis, 1998, 27 (S1):100 [21] West PW. Extended-spectrum beta-lactamase-producing

Klebsiella spp [J]. Br J Biomed Sci, 2000, 57(3):226

[22] Shah AA, Hasan F, Ahmed S, et al. Characteristics, epi-demiology and clinical importance of emerging strains of Gram-negative bacilli producing extended-spectrum beta-lactamases [J]. Res Microbiol, 2004, 155(6):409

[23] Essack SY. Treatment options for extended-spectrum beta-lactamase-producers [J]. FEMS Microbiol Lett, 2000, 15190(2):181

[24] Wiseman LR, Lamb HM. Cefpirome. A review of its anti-bacterial activity, pharmacokinetic properties and clinical efficacy in the treatment of severe nosocomial infections and febrile neutropenia [J]. Drugs, 1997, 54(1):117[25] Georgopapadakou NH. Beta-lactamase inhibitors: evolv-ing compounds for evolving resistance targets [J]. Expert Opin Investig Drugs, 2004, 13(10):1307

菌感染,但其中某些药物如能顺利上市,无疑将为临床医师对付这类感染提供更多的选择。然而,随着针对所有主要抗生素类型的细菌耐药因子的广泛传播,这些传统抗生素的结构修饰物即使是成功上市,其临床使用寿命也可能相对较短。

发现新作用靶点及其有效的抑制剂以克服临床棘手的细菌耐药性问题是今后抗生素药物发展的一个重要方向。本文介绍了几种新的作用靶酶抑制剂,但目前大多仍处于对先导物优化的起始研究阶段,但研究者们对这些应对细菌耐药性的新思路及其发展前景充满信心。而优化治疗革兰阳性菌(特别是MRSA)重度感染的口服方案、缩短患者住院时间、研发可有效对付日益威胁人类健康的重度多药耐药性革兰阴性菌(如铜绿假单胞菌和鲍氏不动杆菌等)感染的新型抗菌药物等均为近年必须优先解决的重大课题。

(上接第18页)

(上接第23页)

UK[J]. J Antimicrob Chemother, 2006, 57(4):589 [19] Vogelaers D. MRSA:total war or tolerance[J]. Nephrol

Dial Transplant, 2006, 21(4):837

[20] Fritsche TR, Sader HS, Jones RN. Antimicrobial activ-ity of ceftobiprole,a novel anti-methicillin-resistant

Staphylococcus aureus cephalosporin,tested against contemporary pathogens: results from the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program (2005-2006) [J]. Diagn Microbiol Infect Dis, 2008, 61(1):86

[21] Anstead G M,Quinones-Nazario G,Lewis JS.Treatment

of infections caused by resistant Staphylococcus

aureus [J]. Methods Mol Biol, 2007, 391:227

[22] Scheinfeld N.Dalbavancin: a review for dermato-logists[J]. Dermatol Online J, 2006, 12(4):6.

[23] Bradford PA,Weaver-Sands DT, Petersen P. In vitro

activity of Tigecycline against isolates from patients enrolled in phase 3 clinical trials of treatment for com-

plicated skin and skin structure infections and compli-cated intra-abdominal infections[J]. Clin Infect Dis, 2005, 41(5):315

[24] Schweiger ES,Weinberg JM.Novel antibacterial agents

for skin and skin structure infections[J]. J Am Acad Dermatol, 2004, 50(3):331

[25] Pan A, Lorenzotti S, Zoncada A.Registered and investi-gational drugs for the treatment of methicillin-resistant

Staphylococcus aureus infection[J]. Recent Patents Anti-Infect Drug Disc, 2008, 3(1):10

[26] Fire A, Xu S, Montgomery MK, et al. Potent and spe-cific genetic interference by double-stran ded RNA in caenorhabditis elegans[J]. Nature, 1998, 391(6669):806[27] Yanagihara K,Tashiro M, Fukuda Y, et al .Effects of

short interfering RNA against methicillin-resistant

Staphylococcus aureus coagulase vitro and vivo[J]. J Antimicrob Chemother, 2006, 57:122

多肽类抗肿瘤药物研究进展 【摘要】目前,恶性肿瘤已严重威胁人类的健康,传统的手术、化疗、放疗等治疗手段不仅选择性低,毒副作用大,且易产生耐药性。而多肽具有良好的靶向性,且分子量小、来源广泛,具有低毒性、易于穿透肿瘤细胞且不产生耐药性的优点。抗肿瘤活性肽可特异性结合并作用于肿瘤组织,与肿瘤生长转移相关的信号转导分子相互作用,从而抑制肿瘤生长或促进肿瘤细胞发生凋亡。本文将从抗肿瘤多肽药物的来源、作用机制及发展现状进行概述。【关键词】多肽来源抗肿瘤作用机制 恶性肿瘤是一类严重威胁人类健康和生命的疾病,仅次于心血管疾病,每年死于癌症的患者约占总死亡人数的1/4,且中国占相当庞大的病例数。药物治疗是当今治疗肿瘤的主要手段之一,但目前的抗肿瘤药物不良反应较大。对此,寻找新型高效低毒的抗肿瘤药物一直是国内外医药研发的热点。随着免疫和分子生物学的发展,以及生物技术与多肽合成技术的成熟,人们发现多肽类药物不仅毒性低、活性高、易于吸收,还可以通过提高机体免疫功能抑制肿瘤的生长和转移,增强抗肿瘤作用,而且其广泛存在于动物、植物、微生物体内,因此,越来越多的多肽药物被开发并应用于临床。 抗肿瘤多肽的来源 天然来源的抗肿瘤活性肽 天然活性多肽是存在于动物、植物和微生物等生物体内的一类生物活性肽,可经过特殊提取分离工艺直接得到。近年来,对某些多肽经修饰加工后发现其具有显著的抗肿瘤作用,它们可针对肿瘤细胞发生、发展的不同环节,特异性杀伤、抑制肿瘤细胞,显示出极好的应用前景。 1.1微生物源抗肿瘤多肽 微生物源抗肿瘤多肽主要是指广泛存在于生物体内的一种小分子多肤,它们是非核糖体合成的抗菌肽,如多黏菌素(polymyxin)、杆菌肽(bacitracin)、短杆菌肽(gramicidin)等,主要是由细菌产生,并经结构修饰而获得,这类微生物产生的抗菌多肽的研究近年来取得了较大的进展。 细菌抗菌肽又称细菌素,是最常见的一类抗菌肽,革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均可分泌。细菌中已发现杆菌肽、短杆菌肽S、多黏菌素E和乳链菌肽(Nisin) 4种类型抗菌肽,能特异性杀死竞争菌,而对宿主自身无害。例如[1],枯草芽孢杆菌可以产生多种抗微生物物质,如表面活性素(surfactin),该物质具有抗病毒、抗肿瘤、抗支原体、抗真菌活性和一定程度的抗细菌活性。除此之外,人们还发现某些抗菌肽对部分病毒、真菌和癌细胞等有杀灭作用,甚至能提高免疫力、加速伤口愈合。 1.2动物源抗肿瘤多肽 动物源多肽主要是指从哺乳动物、两栖动物、昆虫中分离提取出来的抗肿瘤多肽。如,有些哺乳动物来源的抗肿瘤多肽对淋巴瘤细胞有较强的抗肿瘤活性且免疫原性低;此外,还有Berge [2]等通过体内实验验证来源于牛科动物乳铁蛋白Lfcin B的9肽LTX-302 ( WKKWDipKKWK )的抗肿瘤效果,结果表明其对淋巴瘤细胞A20具有抗肿瘤活性,IC50为16 μmol·L ̄1 。 多数研究表明,从天蚕中分离出的天蚕素Cecropins具有较强的抗肿瘤活性。Cecropin A和Cecropin B对膀胱癌细胞有选择性细胞毒作用,以剂量依赖的方式抑制膀胱癌细胞增殖,对所有膀胱癌细胞系的IC50为73.29~220.05 μmol·L ̄1,它们的作用机制可能是破坏靶细胞膜导致不可逆的细胞溶解和细胞破坏[3]。 1.3植物源抗肿瘤多肽

我国抗生素的使用现状 临床上基本每一个科室,每一个专业的医生都在使用抗生素,它的使用率是非常高,对于感染,包括病毒感染,细菌的感染,寄生虫的感染,支原体、衣原体等微生物感染都需要使用抗生素。我们平常的很多疾病也确实属于感染性疾病,如普通的感冒,上呼吸道的感染,泌尿道的感染,皮肤的感染,但他们引起的感染原是不同的,上呼吸道80-90%是病毒感染,而泌尿道的是细菌感染。如果是病毒感染我们要用抗病毒的抗生素,如果是细菌感染就要用抗细菌的抗生素。在医院里抗生素的使用占总量的30-50%。其中一部分是需要使用的,另外一部分属于不合理使用。除了医院,老百姓的家里都会有抗生素存在,药店里的很大一部分也是抗生素。在我国抗生素的使用是非常广泛的,其中肯定有很多不合理之处,这就需要进行严格的、科学的指导管理。 在欧美的发达国家抗生素的使用量大致占到所有药品的10%左右。而我国最低的医院是占到30%,基层医院可能高达50%。抗生素滥用是我们不可回避的问题,究其原因有以下几方面:第一,由于处于社会初步发展阶段,国家的研究能力、原创能力不强,药品以仿制为主,众多的药厂都在生产抗生素。第二,同一种抗生素有上百家的药厂家生产,这样市场销售就可能存在恶性竞争,这种竞争会导致抗生素不合理使用的情况出现。第三,医学发展专业分工越来越细,每个医生都有自己专业方面的问题,抗生素是常用药专业性不如本专

业那么强,这样就会存在误用或者滥用的情况。第四,患者和患者家属习惯性服用抗生素治病。比如感冒了,按照医学的观点,很多感冒都属于病毒感染,严格意义上来讲,没有什么有效的药物,只是对症治疗,不需要使用抗生素。但大家可能都有过这种经历,感冒以后习惯性在药店买一些感冒药,同时加一点抗生素来使用。实际上抗生素在这个时候是没有用处的,是浪费也是滥用。第五,我们国家药品规定方面的问题,很早以前就分了处方药和非处方药,抗生素应该属于处方药,但在药品销售过程中,大家去买药的时候有人需要出示处方吗?除了中药的药剂,西药只要讲出名字就可以买到,甚至有医药超市让自己选药,这样准确性会高吗?无疑会导致抗生素的滥用。第六,抗生素在畜牧业的大量使用。我们经常会听到我国出口的食物被检测出一些抗生素的残留而拒绝在海关之外的报道。据我了解,在畜牧业使用抗生素的量远远超过人类使用量的总和。在环境中有比较多的抗生素存在,那环境中的细菌早已接受过抗生素,已经产生耐药性了,人体如果再获得耐药菌的感染治疗就比较困难。这不光是我们国家的问题,也是个全球性的问题。 抗生素的不规范使用,一个方面是引起细菌耐药,细菌耐药产生的速度远远快于我们新药开发的速度。长此以往,我们可能会退回到七、八十年代以前的状态,没有抗生素使用,人类将再一次面临很多感染性疾病的威胁。比如,结核病是结核杆菌引起的传染病,很多年前大家觉得控制得非常好,但是现在耐药的结核菌非常多,治疗起来就很困难。这就可能引起死亡率的增加,而且治疗耐药性结核花费的

中国医药生物技术2010年2月第5卷第1期ChinMedBio蛐ol,February2010,V01.5。No.1 DoI:10.3969/embaj.is姐.1673-713X.2010.01.017 生命科学与生物技术研究进展2009赵贵英,张树庸 2009年生命科学与生物技术研究在世界范围内的新进 展、新技术、新成果层出不穷,本文就国内外相关研究进展 简况以信息传递形式加以总结。 1国外研究进展简况 1.1最古老的原始人化石研究结果列2009年十大科学进 展之首 迄今最古老的人是“阿尔迪”人,他们生活在距今440万 年以前,居住地为如今的埃塞俄比亚。这是来自9个国家 不同专长的47名科学家为期15年的艰苦卓绝以及高度 协作的研究成果。其列在美国Science杂志2009年度十大 科学进展之首。 实际上,最早的“阿尔迪”化石发掘于1994年,但获 得该发现的研究团队非常谨慎,他们没有匆忙地公布结果, 而是对15万个动物和植物化石进行了长达10多年的详 尽分析和材料处理,并且还将化石送到世界各地不同的实验 室进行评议。最后他们才公布了自己具有划时代意义的发现 和分析。 1.2雷帕霉素延长实验鼠寿命 研究人员发现,利用免疫抑制药物雷帕霉素对小鼠体内 一种关键性的信号通道进行调制,能帮助它们延长寿命。这 是人们首次在哺乳动物身上取得结果。该发现中值得注意的 是,科学家是在这些小鼠进入中年时才开始进行治疗的。 1.3甲型H1N1流感 2009年3月,在墨西哥爆发“人感染猪流感”疫情, 迅速波及全球蔓延。世界卫生组织(WHO)初始将此流感 定为“人感染猪流感”,2009年4月30日世界卫生组 织、联合国粮农组织和世界动物组织宣布,一致同意使用 A(H1N1)型流感。我国卫生部公布中将这一词定为“甲 型H1N1流感”。截至2009年12月18日,世界卫生组 织公布最新疫情,甲型H1N1流感已在全球造成1万人 死亡。 甲流的流行,让更多的人了解了人畜共患病这个概念, 狗流感、猪流感、猫流感、羊流感开始引起大家的关注,甚 至有人提出流感病毒在人、畜、禽三者身上整合变异的“超 流感”。同时,新型传染病频发,也为人和自然的和谐发展 提出新的考验。 1.4基因疗法治愈色盲 眼科专家小组将特殊的基因注入两只患有色盲症的猴 子眼中,让猴子第一次看到红色和绿色。华盛顿大学的杰 伊?内特兹认为,通过基因治愈色盲是一项被认为“绝对不 可能”的事,但现在的成就说明基因疗法的效果。 ?要闻回顾? 1.5破解人类表观基因组 2009年10月14日,美国索尔克生物研究所利用强大的计算机和新技术绘制了两种人类细胞的表观基因图谱,分别为胚胎干细胞和肺部纤维原细胞,这是首张人类表观基因组图谱。通过将其与患病细胞表观基因组对比,科学家就可发现表观基因组中的缺陷是如何导致癌症以及其他疾病的。在了解先天和后天因素如何影响人类的健康方面实现重大突破。 1.6艾滋病疫苗曙光出现 2009年9月,美国和泰国的研究人员对两种原有疫苗混合而成的新疫苗进行了测试,整个实验有1.6万名志愿者参加,结果表明,这种疫苗可使接种者的感染风险降低31%。这是研究人员首次证明疫苗能预防艾滋病病毒感染。1.7孤独症或是基因变异惹的祸 美国联邦政府2009年10月公布最新数据显示,1%的美国儿童患有孤独症系列综合征(ASD)。研究人员找到孤独症“疑凶”——5号染色体的变异。5号染色体变异是15%孤独症患者的主要病因。研究人员对涉及大脑内产生连接的蛋白进行编码的基因变异进行研究后发现,这些基因变异极为常见。 1.8骨质疏松症新药另辟蹊径 当前治疗骨质疏松症的药物主要是通过减少破坏骨质细胞来起作用,破坏骨细胞随着年龄增大而增多。目前,一种正接受美国FDA审查的新药denosumab却另辟蹊径——它通过抑制破坏骨骼细胞来起作用。2009年8月公布两项研究显示,d曲osumab可减少妇女以及正接受前列腺癌治疗的男性骨折的几率。 1.9发现导致老年痴呆的新基因 2009年9月科学家再次发现了3个可能引起老年痴呆症的新基因,研究发现,其中的两个基因同老年痴呆患者大脑的淀粉样蛋白斑块有关,这些蛋白斑块在大脑的堆积导致神经细胞死亡并使患者出现认知障碍,第3个基因则影响神经的连接。这3个基因如何增大老年人罹患老年痴呆症的风险目前尚不清楚。 1.10无需插入基因也可以实现人体细胞重组 美国伍斯特理工学院与CelltIIera公司的研究人员通过降低细胞暴露的大气氧含量,及将称为成纤维组织细胞生 作者单位:100500北京,中国医学科学院医药生物技术所(赵贵荚);100012北京实验动物研究中心(张树庸) 通讯作者:张树庸,Emaihzhangsy@mail.1as.∞.∞ 收稿日期:20lm01.21 万方数据

金属抗癌药物的应用与发展 摘要:癌症是二十世纪以来人类健康的主要杀手,而生物无机化学领域研究的金属抗癌药物已在癌症治疗中发挥了巨大作用,并且显示出了良好的发展前 景。本文对当前的一些铂类及非铂类金属抗癌药物的研究状况作一综述,并且就降低铂类药物的毒性和抗药性提出了新的设计策略。 关键词:金属抗癌药物铂类药物非铂类药物设计策略 生物无机化学的研究与医药学的关系十分密切。研究发现,许多金属配合物如铂、锡和铜等金属元素的配合物具有潜在抗癌活性,并且不同配合物对不同形式的癌症的作用具有一定的选择性。因此,通过对其作用机理和构效关系的研究,设计合成高效、低毒的金属抗癌药物,可为临床上化疗法治疗癌症开辟一条新的途径。 金属药物有许多其它药物无法比拟的独特性质,以顺铂为代表的铂类抗癌药物在癌症临床化疗中发挥了巨大作用。 1 铂类抗癌药物的应用研究 自美国密执安州立大学教授B Rosenberg和V Camp发现顺铂具有抗癌活性以来,铂族金属抗癌药物的应用和研究得到了迅速的发展。顺铂和卡铂已成为癌症化疗不可缺少的药物。1995年WHO对上百种治癌药物进行排名,顺铂的综合评价(疗效、市场等)位居榜前,列第二位。另据统计,在我国以顺铂为主或有顺铂参加配位的化疗方案占据化疗方案的70-80%。 1.1 第一代铂族抗癌药物——顺铂(Cisplatin) 顺铂(Cisplatin)是顺式—二氯二氨合铂(Ⅱ)的简称,分子式是cis—Pt[(NH3)C12],相对分子质量为300。其结构式为:

顺铂作为一种广谱抗癌药物,在临床上已广泛使用。它在l9世纪末就被合成出来,60年代Rosenberg和Van Camp发现它具有抗癌活性,于1978年首先在美国批准临床使用,并迅速成为治疗癌症的佼佼者(现在临床采用的联合化疗方案中,70—80%以顺铂为主或有顺铂参与配位,是治疗癌症的首选药物之一)[1]。顺铂致力于治疗的癌症有卵巢癌、肺癌、宫颈癌、鼻咽癌、前列腺癌、恶性骨肿瘤、淋巴肉瘤等等。顺铂是第一个无机抗癌药物,它不但对癌症的治疗带来了一次革命,而且带动了一门新学科——生物无机化学的形成和发展。 但早期由于顺铂具有肾毒性、胃肠道反应、水溶性差、耳毒性以及交叉抗药等缺陷,使其应用受到限制。直到1976年通过水化或使用利尿剂的方法缓解其肾毒性以及通过服用5—HT,受体拮抗剂ondansetron来减轻恶心呕吐的症状,才使顺铂应用逐渐广泛起来。 各国研究人员先后合成2000多种铂类配合物并进行筛选,研究发现:当配体被较大的有机基团取代时,顺式和反式铂的配合物都具有抗肿瘤活性。也就是在设计反式铂类抗癌配合物时,利用一些空间位阻较大的基团来减少动力学活性。 1.2 第二代铂族抗癌药物——卡铂(Carboplatin)和奈达铂(Nedaplatin) 卡铂是1,1—环丁二羧酸二氨合铂(Ⅱ)的简称,是美国施贵宝公司、英国癌症研究所以及Johnson Matthey公司合作开发的第二代铂族抗癌药物。分子式是Pt(NH3)2CBDCA。其结构式为: 卡铂与紫杉酵联用在治疗晚期头颈部癌、小细胞肺癌等方面的应用很有价值。卡铂具有:(1)化学稳定性好,溶解度比顺铂高16倍;(2)毒副作用低于

微生物药物研究进展与发展趋势 摘要:微生物药物作为广泛使用的临床药物具有重要的地位。尤其是在抗感染、抗肿瘤、降血脂和抗器官移植排异方面具有不可替代的作用。自1929年青霉素被发现后20世纪4年代以来,已有上百种抗生素先后用于临床的细菌感染治疗、肿瘤化疗、降血脂以及器官移植康排异反应。总体上,由于微生物药物特别是抗生素的广泛应用使人类的寿命延长了15年。广义的微生物药物即由微生物发酵获得的药物现约占全球医药生产总值的50%。 1功能基因组学研究为创新微生物药物提供更多的药物靶标。 随着人类基因组学和微生物学要就的深入,近期将有5000个功能基因或蛋白被认为是潜在的药物靶标,是20世纪末已经确定的药物靶点的10倍以上,这为微生物新药的筛选与发展奠定了更广阔的基础。具不完全统计,截止2009年,世界范围内已有2500种以上的病毒,582种细菌,100多种的真菌的基因组完成测序。与此同时,蛋白基因组学研究正在兴起,2002-2005年我国科学家领衔的“人类肝脏蛋白组学计划”,鉴定和发现了一大批有重要功能的蛋白质,构建了大规模的蛋白中数据库,系统测定了一部分人类重大疾病相关的蛋白质结构,全面系统的解析出108个独立蛋白质三维结构,发现了一批潜在的药物作用靶标,制备了国际上最大规模的蛋白质单克隆抗体库。 作为病原微生物来讲,功能基因组研究成果为微生物必须基因和治病基因的确定提供了前提。对于一般的病毒来讲,其整个基因组可

以编码10个左右的蛋白基因,其中有4~6个功能蛋白可作为药物靶标,如再加上特定的病毒的细胞辅助蛋白,可有10个以上的药物靶标。真菌的基因组在2、5-81、5mb,作为真核生物,其许多蛋白质是保守的,在生物的进化当中被保留下来,另一些蛋白在进化中被遗弃了,并代之以新的蛋白基因。通过与人类功能基因的比较,找出真菌必需的和与人类有差异的基因与蛋白,对医疗上重要真菌基因组的分析有可能抗真菌药物靶标。 2高通量药物筛选在微生物药物早期发现的应用,加速了苗头化合物的获得。 从土壤微生物中筛选抗生素,是现代规模化药物筛选的开端,随着高通量技术的发展,利用微生物发酵产物粗提品的药物筛选,由于重复性较差,活性成分纯化的难度大,限制了创新微生物药物筛选的速度和成功率,也是大的药物公司更倾向于利用组合化学制备的大规模化合物库的高通量药物筛选。虽然筛选效率大大提高,但得势不得利,其获得新的化学实体的数量并没有显著提高,而且随着新药标准的提高,新的化学实体反而成下降趋势。因此,天然药物作为创新药物的筛选资源再度受到重视。而微生物次级代谢产物的相对于动植物次级代谢产物来讲,具有更易开发利用,不不破坏生态环境,可通过发酵大量获得和易于采用生物技术等优点。高通量微生物药物筛选模型已达150种,年筛选量已由“十五”期间的20万样次,发展到“十一五”期间的100万样次。就微生物药物的筛选规模和水平来讲,我国的创新微生物药物筛选已达到国际先进水平。

【药学动态】 靶向抗肿瘤药物的研究进展 近年来,随着肿瘤生物学及相关学科的飞速发展,人们逐渐认识到细胞癌变的本质是细胞信号转导通路的失调导致的细胞无限增生,随之而来的是抗肿瘤药物研发理念的重大转变。研发焦点正从传统细胞毒药物向针对肿瘤发生发展过程中众多环节的新药方向发展,这些靶点新药针对正常细胞和肿瘤细胞之间的差异, 可达到高选择性、低毒性的治疗效果,从而克服传统细胞毒药物的选择性差、毒副作用强、易产生耐药性等缺点,为此,肿瘤药物进入了一个崭新的研发阶段。 目前发现的药物靶点主要包括蛋白激酶、细胞周期和凋亡调节因子、法尼基转移酶(FTase)等,现就针对这些靶点的研发药物做一综述。 1、蛋白激酶 蛋白激酶是目前已知的最大的蛋白超家族。蛋白激酶的过度表达可诱发多种肿瘤。蛋白激酶主要包括丝氨酸/苏氨酸激酶和酪氨酸激酶,其中酪氨酸激酶主要与信号通路的转导有关,是细胞信号转导机制的中心。蛋白激酶由于突变或重排,可引起信号转导过程障碍或出现异常,导致细胞生长、分化、代谢和生物学行为异常,引发肿瘤。 研究表明,近80%的致癌基因都含有酪氨酸激酶编码。抑制酪氨酸激酶受体可以有效控制下游信号的磷酸化,从而抑制肿瘤细胞的生长。酪氨酸激酶受体分为表皮生长因子受体(EGFR)、血管内皮细胞生长因子受体(VEGFR)、血小板源生长因子受体(PDGFR)等,针对各种受体的酪氨酸激酶抑制剂目前已开发上市的主要为表皮生长因子受体酪氨酸激酶(EGFR-TK)抑制剂、血管内皮细胞生长因子受体酪氨酸激酶(VEGFR-TK)抑制剂和血小板源生长因子受体酪氨酸激酶(PDGFR-TK)抑制剂等。基于多靶点的酪氨酸激酶抑制剂目前已成为研究重点,具有广阔的发展前景,其中,包括舒尼替尼和索拉芬尼在内的几个上市新药均获得了良好的临床评价结果。 1.1EGFR-TK抑制剂 许多实质性肿瘤均高度表EGFR,EGFR-TK抑制剂是目前抗肿瘤药研发的热点之一。EGFR 家族成员包括EGFR、ErbB2、ErbB3、ErbB4等,其家族受体酪氨酸激酶以单体形式存在,在结构上由胞外区、跨膜区、胞内区3个部分组成,胞外区具有2个半胱氨酸丰富区,胞内区有典型的ATP结合位点和酪氨酸激酶区,其酪氨酸激酶活性在调节细胞增生及分化中起着至关重要的作用。目前已有多个EGFR-TK抑制剂上市,且有不少品种处于研发后期。 1.1.1代表品种 1.1.1.1吉非替尼(易瑞沙) 本品是一种选择性EGFR-TK抑制剂,由阿斯利康公司开发。2002年7月在日本首次上市,用于治疗非小细胞肺癌(NSCLC)。本品也是首个获准上市的EGFR-TK抑制剂,属于苯胺喹钠唑啉化合物(anilinoquinazoline),为小分子靶向抗肿瘤药物。本品最常见不良反应是痤疮样皮疹和腹泻,最严重不良反应是间质性肺病,发生率为3%-5%。目前,本品用于前列腺癌、食管癌、肝细胞癌(HCC)、胰腺癌、膀胱癌、肾细胞癌(RCC)、卵巢癌、头颈部癌、恶性黑色素瘤等多种治疗适应证处于Ⅱ期临床研究阶段。 1.1.1.2厄洛替尼(特罗凯) 本品由OSI制药公司开发,2004年11月在美国首次上市,用于治疗NSCLC。本品为口服小分子EGFR-TK抑制剂,是目前世界上惟一已明确能提高NSCLC患者生存期的靶向药物。

我院抗菌药物的使用现状及存在问题分析 中国就是抗菌药物生产与使用大国,抗菌药物不合理使用现象较为严重,WHO 对世界不同地区的监测报告指出,中国全国医院抗菌药物使用率高达74%,联合使用>2种抗菌药物的比率占抗菌药物使用的58%,远远高于30%的国际水平。就整个国家来说,有50%的人患病时使用抗菌药物,但事实上,只有25%的患者患病时需要使用。近年来,滥用抗生素导致的细菌耐药率上升、新的多重耐药菌的不断出现,我国卫生部为了进一步规范抗菌药物的使用,先后发布了《抗菌药物临床应用指导原则》、《抗菌药物临床应用管理办法》、《卫生部办公厅关于抗菌药物临床应用管理有关问题的通知》等文件,2011年至2013年连续3年的“全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案的出台,更就是掀起了督查医院不合理应用抗菌药物的热潮。 一、我院使用抗菌药物情况 1、整治前 抗菌药物在我国滥用现象明显,在我院,情况也不容东观。如抽查门、急诊处方时,发现诊断为感冒、发烧甚至有一例诊断为病毒性上呼吸道感染的患者都应用了抗菌药物。根据统计,2011年共抽查了4174张门、急诊处方,使用了抗菌药物处方1499张,占35、91%,属于不合理应用抗菌药物处方有89张,占5、94%。联用2种抗菌药物的处方有501张,占33、42%,联用三种抗菌药物处方的有12张,占0、80%。住院科室的情况也好不了多少,在病历抽查中发现,无论就是哪一类的切口手术都会在术后使用抗菌药物,而且很多时候都就是二联甚至就是三联的。住院患者使用率达70%,外科高达97%,更让人难以置信的就是,皮肤科抗菌药物使用率竟然100%,DDD值也大得吓人,192DDD,全院抗菌药物使用强为89DDD。抗菌药物用金额占药品使用总金额的37、82%,在医院药品使用金额排名前10位中,就有3到4个品种就是抗菌药物,其中1到2个品种就是排名前5的,滥用现象明显。 2、整治后 随着一系列整治抗菌药物滥用的相关文件出台,我院按照上级的部署要求开展了抗菌药物专项管理与治理活动,并陆续制定了相关的规章制度来加强医院抗菌药物临床应用管理,提高抗菌药物临床应用水平,控制细菌的耐药,现取得了一定的成效。据统计,2015年1月-8月抽查门、急诊处方7343张,使用了抗菌药物处方1136张,占15、47%,属于不合理使用抗菌药物处方12张,占1、06%,联用2种抗菌药物的处方有42张,占3、70%,联用三种抗菌药物处方的有12张,占0、26%。根据2015年抗菌药物专项点评结果显示,我院住院患者抗菌药物使用率为

铂类金属抗癌药物的研究进展 前言 自1967年美国密执安州立大学教授 Rosenberg B .和Camp V 发现顺铂具有抗癌活性 以来,铂类 金属抗癌药物的合成应用和研究得到了迅速的发展。 顺铂和卡铂已成为癌症化疗 不可缺少的药物。1995年WHO 寸上百种治癌药物进行排名, 顺铂的综合评价(疗效,市场等) 位居榜前, 列第 2 位。另据统 计, 在我国以顺铂为主或有顺铂参加配伍的化疗方案占所有化 疗方案的 70%— 80%。 顺铂和卡铂所获得的成就,极大地鼓舞了各国学者去研究更好、 更有效的新药。 在过去的 25年里有几千个新的铂族化合物进入筛选, 其中的 28个化合物进 入临床研究,有 4 个化合物已获得批准进入市场,还有 2—3 个化合物将获得生产批文。展 现了铂族抗癌药物良好的应用前景。 铂类抗癌药物的市场销售额几十年来增长迅速。 1996 年顺铂和卡铂已进入全世界销售 额领先的十大 抗肿瘤药物之中,分别列第 8 应和第 5 位。 1999 年卡铂又进入全球最畅销的 前 150 个非处方药行列中,列第 66 位。其市场潜力巨大,同时展现了铂族抗癌药物良好的 应用前景。 铂类抗癌物质的发现过程 事情发生在 1965年。 一天, 在美国密执根大学的实验室里, 卢森堡博士和同事一起正在 做一个关 于电场对细菌影响的实验。他们选用大肠义氏杆菌 (Eshefichia Co1i ) 作为研究对 象。首先把它们放入一种“ C'介质的培养液中 (此培养液由NHCI2g / L , NaHPWg /L , KHP@3g /L , NaCl3g /L’MgCbO . 01g /L , Na^SOO . 026g /L 组成,鼓入压缩空气,然后在 培养室中放入两个半圆柱形的惰性金属铂电极,电极接上演串可以 改变的交流电源。 实验开始了。当频率为1000周/秒的交流电加在电极两端,通 发生了怪事: 在显微镜下观察到培养液中的大肠杆菌疯狂地伸长, 然为正常细菌的 300倍,然而细菌的个数却没有增加。用生物学的语言来描述,就是茵体并 没有发生分裂, 它们的繁殖被抑制了, 但细菌的生长却没有被阻止。 这意味着茵体产生了病 态。 这个意外的发现, 大大激起了研究者们的兴趣。 是什么因素促使菌体 变形生长呢?在以 往的细菌培养研究中, 也曾观察到一些物理因素, 例如紫外辐射, 度的改变, 都会影响菌体的生长。他们分别研究了这些影响因素, 未得到类似的结果。 会不会是电场对细菌的生长施加了影响呢?然而, 不鼓 入空气,仅仅通入氯气和氦气,电场也不能显示其威风,即需要氧化性气氛。 这里,使 人们意识到并非物理因素, 而是化学因素, 并且是由氧气参与的电化学过程, 使菌体产生异 常生长。显然, 产生了氧化性的电解产物。用 KI- 淀粉试剂检验电解后的培养液,呈现淀粉 碘分子络合物的典型蓝色, 这也证实了这种电解产物的存在, 而通电前的培养液却不能使该 试剂变色。 那么,这种抗菌性的氧化产物是什么呢?他们企图从电解液中捡定出诸如 S 2042-等可 能的氧化性分子或离子,但都末检出。反过来,他们向培养液中加入 氮的氧化物等,试图 激起大肠杆菌的异常生长,但是奇迹并没有发生。 事情就这样不了了之了吗 ?不!人们知道大自然的真面目总是深藏在一层层面纱后面的。化学化工学院 化学系 021131097 魏永懿 50周/秒 -100000 周/秒 2安培的电流两小时后, 茵体成丝状。 它的长度竟 培养液渗透压温度或者酸 一个个实验都做了, 但并 实验结果表明, 如果 ClO 、H 202,、 CIO -、H 202和

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/873822707.html, 浅谈生物技术药物的研究进展及趋势 作者:代润松 来源:《新课程·中学》2017年第11期 摘要:随着科学技术水平的不断提高,生物技术药物为人类的疾病治疗与预防做出了卓 越的贡献,这也使世界各个国家高度重视生物技术药物的研究工作。为此,通过对国内外在生物技术药物的研究进展进行阐述,以此探讨生物技术药物的未来发展趋势。 关键词:生物技术;药物;研究进展;发展趋势 一、生物技术药物的研究进展 (一)国外生物技术药物的研究进展 自20世纪80年代人工胰岛素诞生以来,生物技术药物的研发进入了高速发展时期,各个国家纷纷大力开展生物技术药物的研发工作,仅在20世纪90年代中末期,美国的FDA机构就批准了三四十种生物技术药物,近些年来生物技术药物的批准种类逐年递增,在21世纪初期,所批准的药物就已高达将近80种。欧美等其他发达国家在生物技术的种类上也不断丰富。除此之外,国外还对以往生物技术药物的适应症进行了明确统计,这些生物技术药物主要包括用于血友病、血小板减少症、急性心肌炎治疗的重组血液因子,用于治疗糖尿病、生长素缺乏症、甲状腺病、低血糖的重组人激素,用于治疗贫血、皮肤病、神经性溃疡等症病的促红细胞生长因子,此外还有重组干扰素、白介素,治疗甲肝、乙肝病毒的疫苗、用于癌症治疗的单克隆抗体等。 (二)国内生物技术药物的研究进展 我国对生物技术药物研究予以了高度重视,目前我国在生物技术药物的研发成果主要包括IFN类型药物、GM-CSF药物、EPO药物、EGF药物及其衍生物、胰岛素、TNF药物、乙肝疫苗、胸苷激酶细胞制剂等诸多种类,在新型活性蛋白质突变体方面,我国相继研发出了肿瘤坏死因子突变体、神经营养因子突变体、人降钙素突变体、尿激酶突变体、重组水蛭突变体、人重组血红蛋白突变体。在融合蛋白的生物技术研发方面,我国研发出了TNF/1L-6融合蛋白、用于前列腺癌症治疗的TNF/PSP94融合蛋白、血小板单链抗体/尿激酶原融合蛋白、尿激酶/水蛭素12肽融合蛋白及用于帕金森治疗的酶氨酸转化酶/BDNF融合蛋白。在克隆天然活性物质基因药物研发方面,相继研发出鲨肝HSS、SCDI抑制因子、TGGIP抑制蛋白、SFP、AOP、蜂毒多肽等。随着生物技术药物种类的不断增长,现有的生物技术药物在主要分类上共包括单克隆抗体、激素、基因治疗剂、疫苗、细胞因子、反义药物及抗血栓因子等,特别是近些年来核酸基因药物的产品种类正在不断增加,正处于研发过程中的疫苗更高达九十几种,而处于临床试验中的反义药物种类也在不断上涨,相比于20世纪,我国在生物技术药物的研发种类上要超过以往三倍,并且仍在不断增长中。

畜禽养殖中抗生素使用的现状、问题及对策 Moore等(1946)首次报道,在中添加抗生素,能明显提高肉的日增重。自此,人们对抗生素的研究和应用越来越广泛,先后有60余种抗生素应用于畜牧业,在动物疾病防治、提高利用率、促进畜禽生长等方面发挥了重要作用。但随着抗生素的大量使用,特别是不科学地滥用,细菌耐药性和药物残留等问题日益突出,引起世界各国政府及业内人士的高度重视。2006年,欧盟全面禁止了抗生素添加剂的应用。我国是畜禽生产大国,但由于药物残留超标等问题,出口量仅占生产量的0.9%-l.2%。在全球经济一体化的时代,要提高我国畜禽产品的国际竞争力,抗生素安全问题及对策研究已成为畜牧工作者迫在眉睫的研究课题。 1.抗生素在畜禽中的使用现状 化学工业学会和制药工业学会2005年统计数据显示,我国每年抗生素原料生产量约为21万吨,其中有9.7万吨(占年总产量的46.1%)用于畜牧业。美国忧思科学联合会(UCS)估计:约有70%的抗生素及相关药物被用作、、肉牛的添加剂。https://www.doczj.com/doc/873822707.html,王云鹏等对国内5省、市进行的业抗生素的使用情况调查表明,饲养场滥用抗生素现象相当严重。使用抗生素的种类包括B一内酰胺类的阿莫西林、氨基糖苷类的庆大霉素和新霉素、大环内酯类的红霉素、林可胺类的克林霉素等。在第10届全军检验医学学术会议上,国家细菌耐药性监测中心副主任马越研究员曾指出:滥用抗生素的现象远比人们想象的要严重,全球每年消耗的抗生素总量中90%被用在食用动物身上,且其中90%都只是为了提高转化率而作为添加剂来使用。

1.1盲目、随意用药问题突出。 据调查,在畜禽过程中,抗生素被应用于无使用特征、治疗单纯病毒感染、预防用药超过规定的时间、剂量不足或剂量过大等现象比比皆是。目前,我国户(场)主要集中在农村和城乡结合部的郊区,大部分从业人员文化程度较低,只有初中乃至小学文化,没有或缺乏科学技术和知识,不懂得合理用药的方法,不清楚抗生素残留的危害,部分户仅凭着经验饲养,畜禽无病“防病”意识太强,诊断疾病水平较低,凭感觉用药问题突出。随着畜禽疾病的复杂化,诊断难度的加大,滥用药率高达60%~90%。 1.2过量、长期使用抗生素情况普遍存在。 者传统的思想认为:质量较差,含量不足,使用药物多多亦善,这种错误的认识使加大抗生素使用剂量和长期使用现象普遍存在。据了解,少者,用药剂量加大2倍~3倍;多者,加大数倍至十几倍。同时,—些厂家为了提高销售量,使用非常用的名称,以冒充新药,蒙骗户的现象以及随着复方的大量涌现,经销商推荐用药程序的“详细周到”,也加剧了抗生素的过量和长期使用的现象。 1.3使用禁用抗生素现象时而发生。 2000年以来,国家陆续公布了一些在畜禽生产中禁用的药物。如农业部2002年4月公布的《食品动物禁用的及其它化合物清单》等。其中明文禁止氯霉素及其盐、酯(包括琥珀氯霉素)及制剂在所有食品动物作所有用途的使用。但在监督检查或场中时而能够看到,其使用依然禁而不止。

生物技术药物研究进展及发展趋势 生物技术作为高端前沿技术,在21世纪的人类发展历程中一直受到高度的重视与关注,生物技术药物研究的突破直接关系到人类挑战病魔的胜利与否,对于保障人们的身体健康和提高人们的生活水平有着非常重要的作用。本文从我国生物技术药物研究的现状入手进行分析,探究未来生物技术药物研究的趋势与相关问题的解决措施。 标签:生物技术;药物;发展趋势 引言 生物技术是指在现代生命科学的基础上,人们按照预先的设计改造生物体或加工生物原料,满足人类发展需要的一门技术,其改善人类健康和生存条件的作用日益突显。生物技术制药就是把生物技术应用到药物制造领域,通过对DNA 进行切割、插入、连接和重组,从而获得目标药品的过程。 生物技术制药因为集生物学、医学和药学等先进技术为一体,对技术水平要求高,同时药品关系到人身健康,管理程序复杂,因此生物技术制药的发展之路任重道远,本文试图通过走访成都知名的恩威集团、地奥集团、太极集团等制药企业,以及研究相关政策规定,对我国生物技术制药的优势、存在的问题进行探讨,并进一步梳理生物技术制药可能发展的方向和趋势。 一、我国开展生物技术制药研究的优势及进展现状 我国是拥有世界上最多的生物基因资源的3个国家之一,生物资源的多样性,为我国进行转基因动植物的研究、人造器官的研究以及中草药有效成份的研究、改良和化学合成提供了良好的条件。同时我国既是人口大国,也是农业和畜牧业大国,具有全球最大的生物技术产品消费的目标市场,为生物技术制药提供了广阔的市场空间。 我国生物技术制药的研究和开发起步于上世纪的70年代,通过国家从产业政策上不断加大对生物技术及其产业发展的支持力度,我国生物技术制药领域与国外差距越来越小,在基础设备、上游及中试方面已经有大批技术实力较强的单位涌现,培养和锻炼了生物技术制药的专业人才。目前我国已有重组人干扰素、促红细胞生成素、白细胞介素-2、生长素、葡激酶、重组改构人肿瘤坏死因子、神经生长因子、人胰岛素等较多基因工程药品投入市场。据统计,《自然》等著名刊物上生物技术方面的论文25%是华人完成或参与完成的,华人科学家在国际生物技术领域发挥着重要的作用。 二、我国的生物技术药物研究进展存在的问题 虽然我国在生物技术制药领域具有较好的优势条件,并且也取得了不错的成

动物乳腺生物反应器的研究进展 班级:生物工程学号:071454116 姓名:刘俊超 摘要:动物乳腺生物反应器(Mammary Bioreactor)是一种利用动物转基因技术 在乳腺细胞中表达多肽药物、工业酶、疫苗和抗体等蛋白的技术。该技术具有低投入高产出的特点,其效率是利用以大肠杆菌和动物细胞培养技术的100倍,是一种非常有潜力的高新技术。本文综述了乳腺生物反应器的原理,研究进展与应用。 关键词:乳腺生物反应器;研究进展;应用 1乳腺生物反应器的原理 乳腺生物反应器(mammary gland bioreactor)技术是指利用乳腺特异表达的乳蛋白基因的调控序列构建表达载体,制作转基因动物,指导外源基因在动物乳腺中特异性、高效率地表达,以期从转基因动物乳汁中源源不断地获得外源活性蛋白。 乳腺生物反应器的原理是应用重组DNA技术和转基因技术,将目的基因转移到尚处于原核阶段(或1~2细胞的受精卵)的动物胚胎中,经胚胎移植得到转基因乳腺表达的个体。外源基因在乳腺特异性表达需要乳蛋白基因的一个启动子和调控区,即需要一个引导泌乳期乳蛋白基因表达的序列,这样才能将外源基因置于乳腺特异性调节序列控制之下,使其在乳腺中表达,再通过回收乳汁获得具有生物活性的目的蛋白。 2研究现状 2.1国外进展 GordonL[l] 等将重组DNA 采用显微注射方法导人小鼠受精卵,首次获得了带有外源基因的转基因小鼠。Palmiter等[2]将大鼠生长激素基因显微注射到小鼠的受精卵中,获得比普通小鼠大得多的“硕鼠”,并提出可以从转基因动物中提纯有价值的药用蛋白。此后,国外在此项技术上不断取得新的进展。荷兰的Phraming公司[3]培育出含人乳铁蛋白的转基因牛,每升牛奶中含有人乳铁蛋白1 g。英国爱丁堡制药公司[4]已培育成功含a一1一抗胰蛋白酶(AA T)的转基因羊,每升羊奶中会有此种蛋白30 g。V elander W H 等L3 报导用转基因猪生产人蛋白C的量为1 g/L。美国Genzyme Transgene公司与日本的Somitomo Metals[5]合作共同开发其产品凝血酶原Ⅲ,转基因山羊中表达量为4 g/L。美国Gen—pharm International 公司[6] 用酪蛋白启动子与人乳铁蛋白(hLF)的cDNA 融合,获得世界上第一头名为Herman 的转基因公牛,该公司可用非转基因母牛生产转基因后代,1/4后代母牛乳汁中表达了hLF。Halter等[7]人报道,在转基因羊乳腺中表达因子Ⅶ已获得成功。Bleek等[8]从转基因猪的乳汁中获得了W AP。Wa1.1iamLg]在转基因猪的乳汁中提取到人体蛋白C(hPC),并且这种乳腺生物反应器生产的hPC具有与人血浆中分离的天然hPC相同的活性。Utomo等[10-11]将W AP驱动的rtTA 因子在小鼠乳腺上皮上大量表达。英国的PPL医疗公司[12]用基因打靶技术获得了两只定位整合的转基因苹Cuypid和Diana,并已将这一技术用于人类蛋白的开发。英国PPL公司[13]。又将人类AAT基因整合到胎儿成纤维细胞的procollagen基因座位,用转基因细胞生产克隆羊,每升乳中AAT蛋白的含量达到650 nag。最近,荷兰科学家培育成功的转基因牛含有的促红细胞生成素(EPO),EPO能促进红细胞的生成,对肿瘤化疗以及肾脏机能下降引起的红细胞减少具有积极的治疗作用。 目前,国外在乳腺生物反应器技术研究上取得了巨大的进展,已有数十种产品在多种实

2014年5月份抗菌药物使用情况分析及改进 一、药占比、抗菌药物使用率、使用强度: 2014年5月份药占比、抗菌药物使用率和使用强度均继续下降,分别达到39.75、49.3150.2和47.1442.81。药占比和抗菌药物使用率较4月份分别上升了0.9和0.89,抗菌药物使用强度持续下降,比上月降低了4.33DDDS/100人天。药占比和抗菌药物使用率增高的原因经调查主要是一些较常期住院的老病人因为三夏季节的临近,比较集中的办理出院手续,这些长期住院的病人一方面存在或多或少的感染情况,另一方面诊断明确,慢性病多,治疗检查项目少、用药多,因此抗菌药物的使用率和药占比都较高,所以拉升了这两项指标。这两项指标仍然在国家和省卫计委的控制标准以内。抗菌药物使用强度虽然降低幅度较大,已经接近国家要求三级综合医院“努力控制抗菌药物使用强度争取达到40以下”的目标。 药占比超标的科室继续由质控科按标准扣罚科室奖金。对于抗菌药物使用率超标的科室同样的点数扣罚科室奖金。 二、药物及抗菌药物消耗情况: 抗菌药物使用金额前十名的药品如下表:

抗菌药物使用量前十名的药品如下表:

使用金额前十名的药品如下表: 前五名的药品使用量和使用金额较前两个月没有大的变化。5月28日召开药事管理与药物治疗委员会,决定对抗菌药物使用累计3个月居于前三名的美洛西林舒巴坦(0.625和2.5两个规格)进行15%降价处理,对药物使用金额大的新海能降价进药、对耐药率高于75%

的头孢唑林(新泰林)暂停药处理。要求药学部、医务部、监察科、审计科、党办、招标办和采购办共同联合对供应商进行降价进药和停药。进一步加大抗菌药物的监控和干预力度,降低抗菌药物的使用率和使用强度。 三、微生物送检率: 微生物送检率目前除特殊使用级抗菌药物的达标以外,非限制级和限制级抗菌药物的病原学送检率均不达标,问题的关键在于意识和观念的改变。目前对抗菌药物使用前送检率没有采取处罚措施。而特殊抗菌药物的使用有审批机制控制,没有病原学检查,特殊级抗菌药物一般无法使用,所以送检率高。下一步将探索控制到人的做法,如果限制级抗菌药物使用率不能达标,降低抗菌药物的使用权限。 微生物送检情况如下表:

华西药学杂志 W C J P S 2008,23(3):364~366 蒙、抗原疫苗等[8] 。中国在从事口服胰岛素方面的研究己有些成果。全球己核准临床使用的近一万多种药物中,生物大分子药物不到 120种。作者实验室提出的“ATTE MPTS ”生物大分子药物 传送系统己证实可以将溶血栓的t -P A 酶类药物的功能限制于治疗心血管疾病,但不产生因药物而引起内出血的不良反应[9,10]。 212 生物大分子药物高效化需克服的困难 生物大分子药物的使用及高效化面临着数项困难。对作用物的靶向选择性低,导致严重的附带性不良反应;多种生物大分子药物(特别是蛋白质存在强免疫原性)可引发宿主免疫系统的过敏反应;大多数蛋白质或基因药物易被体内酶类所降解,需要频繁给药;生物大分子药物的形态学复杂,具有多晶型、多构象和多尺度,且不同尺度的晶体准晶的不同型态结构对药物的治疗效果及传送系统的实施有着极重要的影响;生物大分子的结构多依靠次级键维系,稳定性低,且易形成超分子组装的聚合体,可增加净化、分离与复制的困难。因此,从事生物大分子药物高效化的研究,除了致力于传送系统的设计与建立外,还需考虑其在传送系统制备过程中维持药物最佳结晶形态、最高结构稳定性和活性,以及在组织和器官上的分配特性。 3 展望 中国在蛋白质药物、纳米载体药物传送系统、创新口服剂型及透皮释药、抗体研究、药物结晶学和形态学以及给药系统的药代和药动研究的技术平台等方面均具有深厚的基础。基于此,期盼国家能将发展前沿性、创新性和具有自主知识产权的生物大分子药物高效化的尖端技术及传送系统的基础研究列入国家在药物方面的重点研究与突破的领域之一,使国内外专家对生物大分子药物高效化研究方向达成 共识,成功地组织一跨学科、跨专业的综合梯队,促进中国药剂的创新能力,大幅提升中国在国际药物市场的竞争力。参考文献: [1] 李婧.浅谈研究开发医药制剂的重要性[J ].中国药事, 2000,14(5):302-303. [2] 徐铮奎.畅销世界的十大医药制剂及今后几年新药开发动向 [J ].中国制药信息,2003,19(12):33-34. [3] L anger R ,Lund D ,Leong K,et a l .Controlled release ofm acromol 2 ecules :B i o l ogi cal studies[J ].J Cont r ol R eleas,1985,2:331-341. [4] 杜光,刘东.单克隆抗体治疗肿瘤的研究概况[J ].中国药 师,2007,10(6):547-649. [5] YR Duan ,WS Liu,ZR Zhang,et a l .A st udy on PELGE nanop arti 2 cl es as con tr o lleddrug deli very s yste m s for intravenous [J ].Key EngM at er,2005,288,163-166. [6] Xun Sun,You -Rong Duan,Zhi -R ong Zhang,et a l .PE L GE nanoparticles as ne w Carriers for the delivery of plas mid DNA [J ].Che m Phar m B ull,2005,53(6):599-603. [7] Hai -Tao SH I ,Tao GONG,Zhi -Rong Zhang,et al .A ds orp ti on and des orp ti on of insulin on Po r ous Hydroxya p atite M i cros p heres [J ].J Cera m ic Soci J apan,2005,1321(9):579-583. [8] Yang VC ,Park YJ ,S ong H ,et al .App licati on of t he ATTEMPTS for del i very of macr omolecular drugs [J ].J Con tr o ll R el eas e, 2004,101:35-45. [9] Yang VC,Park YJ,Nai k S,et a l .ATTEMPTS :A hepari n /p r o t a 2 m ine -bas ed triggered release syste m for the delivery of enzyme drugs without ass ociat ed side effects [J ].Adv Drug Delivery Rev,2003,55:251-265. [10] Yang VC ,Park YJ .B i oconjugates f o r effective d rug target i ng[J ]. Adv D rug Delivery Revi ews,2003,55:169-170. 收稿日期:2007-10 作者简介刘娱,女,从事医院临床工作。 抗肿瘤药物的研究进展及临床应用 刘 娱 (凉山州第一人民医院肿瘤科,四川西昌615000) 提要:综述抗肿瘤药物的研究进展及其应用关键词:肿瘤;药物;应用中图分类号:R979.1 文献标识码:B 文章编号:1006-0103(2008)03-0364-03 60年来,新的抗肿瘤药物不断涌现,且疗效确切、不良反应少、价格适中。文献[1] 统计了国内五省市肿瘤专科医院的 抗肿瘤药物中,植物类药、免疫调节剂、抗代谢类药分别居第 一、二、三位。 抗肿瘤药物的研发与临床应用 全球有组织的抗肿瘤药物研发始于世纪5年代中 期。1955年,美国国立肿瘤研究所(NCL )成立了全国肿瘤化疗服务中心,负责协调全国抗肿瘤药的研究工作;随后欧共体联合组成了欧洲肿瘤治疗协作组织(E OR T C );日本的抗肿瘤药研发始于1973年;而中国抗肿瘤药的研究于1958年就已启动。氟尿嘧啶、环磷酰胺的研制是世纪5~6年代抗肿瘤药研制的第一个里程碑(表)。细胞毒性类、激素类 :120020001