《雁门太守行》李贺赏析习题及答案

- 格式:docx

- 大小:18.90 KB

- 文档页数:4

中考语文诗歌鉴赏《雁门太守行》含答案阅读下面这首诗歌,完成下面小题。

雁门太守行[唐]李贺黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

11.李华发现这首诗中意象与色彩的运用很有特色。

请举一例分析这首诗中诗人是如何运用色彩来描绘战争场面的。

12.李华想将“半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起”一句拍成微电影来展现当时的战争情形,你认为他会将镜头聚焦在哪两个细节上?为什么?【答案】11.[示例一]“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”一句中,诗人用“黑”色表现敌军人数众多,黑压压一片,暗喻敌军嚣张的气焰;用“金”色表现阳光照耀甲胄时的耀眼夺目,借向日之甲光显示守城将士的英姿勃发、不可侵犯。

两相比照,色彩鲜明,爱憎分明。

[示例二]“塞上燕脂凝夜紫”用“燕脂”“夜紫”形容战场的血迹,写出将士们血流遍地的场景,表现出战争的悲壮惨烈。

12.细节:“半卷红旗”“霜重”。

原因:“半卷红旗”表现援军乘夜奔袭之状,“霜重”表现夜寒霜重,天气寒冷。

特写这两个细节,可以突出战争困难重重,营造出一种悲壮的气氛,暗示将士们壮怀激烈、毫不气馁的豪情。

【解析】11.本题考查词句赏析。

从色彩的角度鉴赏诗歌。

诗中一共有三处色彩:“黑”“金”“紫”。

“黑”“金”出现在一二句:黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

意为:敌兵滚滚而来,犹如黑云翻卷,想要摧倒城墙;我军严阵以待,阳光照耀铠甲,一片金光闪烁。

“黑”,用黑形容云,借黑云写敌军来势凶猛,渲染兵临城下的危急气氛;“金”,用铠甲上金光闪烁,表现我军的士气高昂;“紫”出现在第四句:塞上燕脂凝夜紫。

意为:黑夜间战士鲜血凝成暗紫。

用“燕脂”和“紫”写血迹的颜色,暗示双方有大量伤亡。

这些浓艳斑驳的色彩交织在一起,营造出黯然凝重的氛围,烘托了战争的悲壮惨烈。

据此分析作答即可。

12.本题考查词句赏析。

先理解诗歌含义,再具体分析细节。

中考语文诗歌鉴赏《雁门太守行》含答案阅读李贺的《雁门太守行》,回答问题。

雁门太守行李贺黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死9.请从修辞或炼字角度对“黑云压城城欲摧”一句进行简要赏析。

10.运用典故是古代诗词中常见的表现手法,请结合本诗相关诗句,分析运用典故的作用。

【答案】9.示例一:运用比喻、夸张的修辞手法,写出敌军人马众多、来势汹汹的情景,渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危急情势。

示例二:“压”和“摧”字把敌军人马众多、来势汹汹以及交战双方力量悬殊,守军将士处境艰难等,淋漓尽致地揭示出来10.示例:这首诗中“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”一句运用典故,借燕昭王筑黄金台广招天下贤士的典故,歌颂了守边将士浴血奋战、视死如归的英雄气概,表达了诗人坚定的政治立场和将士们誓死报效朝廷的决心【解析】9.本题考查句子赏析。

“黑云压城城欲摧”意思是,敌兵滚滚而来,犹如黑云翻卷,想要摧倒城墙;句子把“敌兵”比喻成“黑云”,使用了比喻的修辞手法,“城欲摧”是采用了夸张的修辞手法。

首句既是写景,也是写事,成功地渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势。

“压”和“摧”字把敌军人马众多,来势凶猛,以及交战双方力量悬殊、守军将士处境艰难等等,淋漓尽致地揭示出来。

用“压城”的“黑云”暗喻敌军气焰嚣张。

此诗用浓艳斑驳的色彩描绘悲壮惨烈的战斗场面,奇异的画面准确地表现了特定时间、特定地点的边塞风光和瞬息万变的战争风云。

10.本题考查表现手法。

“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”句意是:只为报答只为报答君王恩遇,手携宝剑,视死如归。

该句运用了典故,黄金台是战国时燕昭王在易水东南修筑的,传说他曾把大量黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下士。

诗人引用这个典故,写出将士们报效朝廷的决心。

歌颂了守边将士浴血奋战、视死如归的英雄气概,表达了诗人坚定的政治立场。

《雁门太守行》习题及答案【部编版八上】题型:【选择题】【简答题】【原诗】黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死!【译文】敌兵滚滚而来,犹如黑云翻卷,想要摧倒城墙;战士们的铠甲在阳光照射下金光闪烁。

号角声声,响彻秋夜的长空,塞外寒夜中,将士们的鲜血凝结成紫色。

红旗半卷,援军赶赴易水;夜寒霜重,鼓声郁闷低沉。

为了报答国君的赏赐和厚爱,手操宝剑甘愿为国血战到死。

【习题】一、选择题:1.对这首诗内容的分析,不恰当的一项是( C )A、第一句“黑云”比喻敌人大军压城的气势,第二句“金鳞”比喻铠甲在太阳下反射的闪光。

B、第四句中“燕脂”、“紫”都是形容边塞泥土的颜色怪异,包含着当时战况严峻的象征意义。

C、第六句,“寒声”指战鼓的声音低沉重浊,“不起”指战士们在这样沉重的鼓声中斗志难振。

D、第七、八句意思是战士们为了报答君王平日里对自己的重视,决心奋战沙场,为君王献身。

【解析】C “不起”指战士们在这样沉重的鼓声中斗志难振。

这种说法错误,应该是:无奈夜寒霜重,连战鼓也擂不响。

面对重重困难,将士们毫不气馁。

2、对这首诗的赏析不恰当的一项是( D )A、首句用“黑云”作为比喻,写敌人来势凶猛,再以“压”这个动词来加强此种势态之描写,然后以“欲摧”两词,来补足这种来势之猛烈,并直接刻画了危险的情状。

B、第二句写我方军容整肃,军威雄伟,有临危不惊之气概。

C、三、四两句从声、色两个方面进一步渲染悲壮的气氛。

角声呜呜,本来就是一种十分悲凉的音响;现在又是在满目萧瑟的秋天里回荡,自然就显得更加悲壮了。

D、“塞上燕脂凝夜紫”则从色来烘托。

写出了边塞壮美的夜色。

【解析】D 此时战场之上鲜血遍染,在暮霭凝聚下呈现出暗紫色,为这个悲壮的画面抹上了一层悲壮的色彩。

3、对《雁门太守行》内容的分析,不恰当的一项是( C )A.第一句“黑云”比喻敌人大军压城的气势,第二句“金鳞”比喻铠甲在太阳下反射的光。

《雁门太守行》精品习题及答案【部编版八上】题型:【理解性默写】【选择题】【简答题】【原诗】黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死!【译文】敌兵滚滚而来,犹如黑云翻卷,想要摧倒城墙;战士们的铠甲在阳光照射下金光闪烁。

号角声声,响彻秋夜的长空,塞外寒夜中,将士们的鲜血凝结成紫色。

红旗半卷,援军赶赴易水;夜寒霜重,鼓声郁闷低沉。

为了报答国君的赏赐和厚爱,手操宝剑甘愿为国血战到死。

【习题】一、理解性默写:1、诗中运用比喻,夸张手法,渲染敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势和城内将士披坚执锐,严阵以待的情形:2、抒发誓死报国忠心的诗句是:3、把激战中的边塞风光写得很壮美的句子是:二、选择题:1.对这首诗内容的分析,不恰当的一项是()A、第一句“黑云”比喻敌人大军压城的气势,第二句“金鳞”比喻铠甲在太阳下反射的闪光。

B、第四句中“燕脂”、“紫”都是形容边塞泥土的颜色怪异,包含着当时战况严峻的象征意义。

C、第六句,“寒声”指战鼓的声音低沉重浊,“不起”指战士们在这样沉重的鼓声中斗志难振。

D、第七、八句意思是战士们为了报答君王平日里对自己的重视,决心奋战沙场,为君王献身。

2、对这首诗的赏析不恰当的一项是()A、首句用“黑云”作为比喻,写敌人来势凶猛,再以“压”这个动词来加强此种势态之描写,然后以“欲摧”两词,来补足这种来势之猛烈,并直接刻画了危险的情状。

B、第二句写我方军容整肃,军威雄伟,有临危不惊之气概。

C、三、四两句从声、色两个方面进一步渲染悲壮的气氛。

角声呜呜,本来就是一种十分悲凉的音响;现在又是在满目萧瑟的秋天里回荡,自然就显得更加悲壮了。

D、“塞上燕脂凝夜紫”则从色来烘托。

写出了边塞壮美的夜色。

3、对《雁门太守行》内容的分析,不恰当的一项是( )A.第一句“黑云”比喻敌人大军压城的气势,第二句“金鳞”比喻铠甲在太阳下反射的光。

《雁门太守行》诗歌鉴赏与练习李贺黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

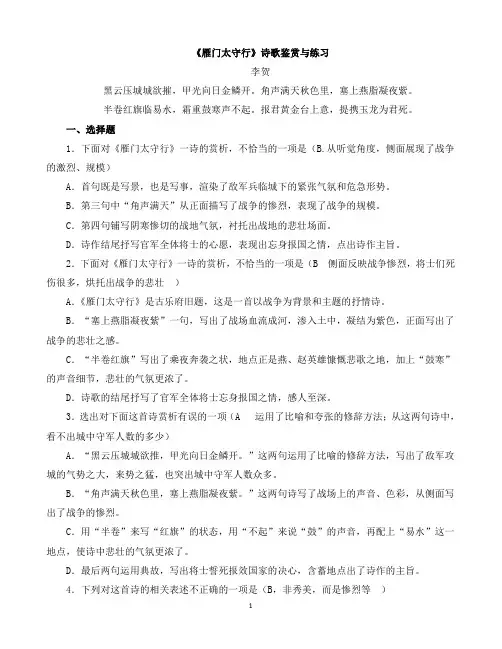

一、选择题1.下面对《雁门太守行》一诗的赏析,不恰当的一项是(B.从听觉角度,侧面展现了战争的激烈、规模)A.首句既是写景,也是写事,渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势。

B.第三句中“角声满天”从正面描写了战争的惨烈,表现了战争的规模。

C.第四句铺写阴寒惨切的战地气氛,衬托出战地的悲壮场面。

D.诗作结尾抒写官军全体将士的心愿,表现出忘身报国之情,点出诗作主旨。

2.下面对《雁门太守行》一诗的赏析,不恰当的一项是(B 侧面反映战争惨烈,将士们死伤很多,烘托出战争的悲壮)A.《雁门太守行》是古乐府旧题,这是一首以战争为背景和主题的抒情诗。

B.“塞上燕脂凝夜紫”一句,写出了战场血流成河,渗入土中,凝结为紫色,正面写出了战争的悲壮之感。

C.“半卷红旗”写出了乘夜奔袭之状,地点正是燕、赵英雄慷慨悲歌之地,加上“鼓寒”的声音细节,悲壮的气氛更浓了。

D.诗歌的结尾抒写了官军全体将士忘身报国之情,感人至深。

3.选出对下面这首诗赏析有误的一项(A 运用了比喻和夸张的修辞方法;从这两句诗中,看不出城中守军人数的多少)A.“黑云压城城欲推,甲光向日金鳞开。

”这两句运用了比喻的修辞方法,写出了敌军攻城的气势之大,来势之猛,也突出城中守军人数众多。

B.“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

”这两句诗写了战场上的声音、色彩,从侧面写出了战争的惨烈。

C.用“半卷”来写“红旗”的状态,用“不起”来说“鼓”的声音,再配上“易水”这一地点,使诗中悲壮的气氛更浓了。

D.最后两句运用典故,写出将士誓死报效国家的决心,含蓄地点出了诗作的主旨。

4.下列对这首诗的相关表述不正确的一项是(B,非秀美,而是惨烈等)A.雁门太守行,乐府曲名,本诗借用它作诗题写当时的战事,构思奇特,想象丰富。

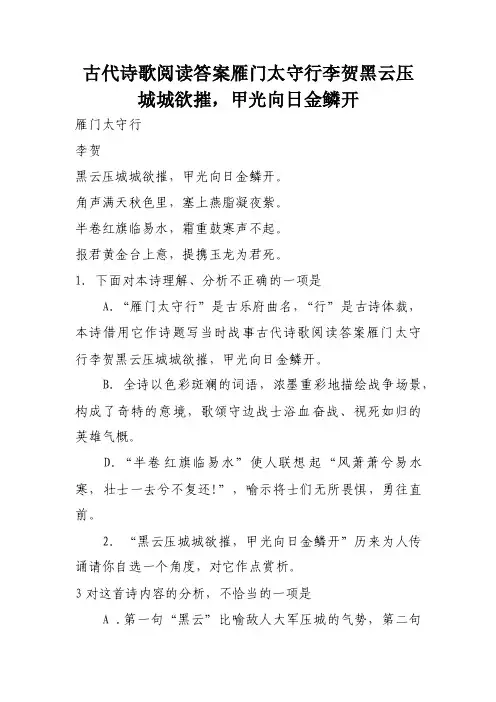

古代诗歌阅读答案雁门太守行李贺黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开雁门太守行李贺黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

1.下面对本诗理解、分析不正确的一项是A.“雁门太守行”是古乐府曲名,“行”是古诗体裁,本诗借用它作诗题写当时战事古代诗歌阅读答案雁门太守行李贺黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

B.全诗以色彩斑斓的词语,浓墨重彩地描绘战争场景,构成了奇特的意境,歌颂守边战士浴血奋战、视死如归的英雄气概。

D.“半卷红旗临易水”使人联想起“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!”,喻示将士们无所畏惧,勇往直前。

2.“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”历来为人传诵请你自选一个角度,对它作点赏析。

3对这首诗内容的分析,不恰当的一项是A.第一句“黑云”比喻敌人大军压城的气势,第二句“金鳞”比喻铠甲在太阳下反射的闪光古代诗歌阅读答案雁门太守行李贺黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

B.第四句中“燕脂”“紫”都是形容边塞泥土的颜色怪异,也象征着当时战况的严峻。

D.第七、八句的意思是战士们为了报答君王平日里对自己的重视,决心奋战沙场,为君王献身。

4请设想“半卷红旗”是怎样的景象,作者捕捉这个景象入诗要表现什么?5最后两句诗运用什么手法,表达了怎样的思想感情?(2分)12345答案:2.示例:角度一,意境雄浑。

运用想象的黑云和日光来造境造意,色彩浓烈,想象奇特。

角度二,巧用修辞。

运用比喻和夸张渲染紧张气氛和危急形势;运用对偶,音韵和谐。

角度三,感情浓郁。

歌颂守边将士临危不惧、视死如归的英雄气概。

(二:阅读练习1、首联写景又叙事,渲染兵临城下紧张气氛和危急形势古代诗歌阅读答案雁门太守行李贺黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

2、赏析“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”。

这两句诗活用战国时期燕昭王置千金于黄金台上以招贤才的典故,表现了将士们誓死杀敌、报效朝廷的决心。

雁门太守行李贺黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

一、赏析:1、主题:本诗借用乐府旧题,描绘了一场边关战争,歌颂了守边将士浴血奋战、视死如归的英雄气概。

2、首句用压城的黑云暗喻敌军气焰嚣张,一个“压”字,把敌军人马众多(来势凶猛或交战双方力量悬殊) 的情况,淋漓尽致地表现出来。

【导读·2012甘肃白银】2、“黑云压城城欲摧”一句用比喻和夸张的修辞手法,渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势,现常用形容局势危急。

【苏教教参】3、“甲光向日金鳞开”一句描绘了城内守军披坚执锐,严阵以待的情形。

4、诗歌颈联和尾联各用一个典故,分别有什么作用?①颈联用荆轲《易水歌》表现将士们潜师夜袭时的无所畏惧、勇往直前。

②尾联用黄金台的典故,既与战争地点相吻合,又称颂了天子和将士,歌颂了守边将士浴血奋战、视死如归的英雄气概。

5、对下列诗歌理解不正确的一项是【 D 】A、诗人用极其简洁方式从总体上概括了这场战争艰苦性,高度赞扬了唐军将士们艰苦卓绝的斗争精神,给他们战斗染上悲壮色调。

B、“黑云……”两句勾勒出这样的图景:城头弥漫着乌云,似乎淹没了一切,偶尔有大风吹过,云中透出阳光,照在城头士兵铁甲上,金光闪闪,显示了不可侵犯气概。

C、“半卷……”两句以“半卷红旗”写趁夜袭之状,地点正是燕赵英雄感慨悲歌之地,再加上一个鼓寒细节,悲壮气氛就更浓了。

D、“报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

”这是以抒写官军全体将士心愿方式表现诗人坚定政治立场,这里说的“报君”、“为君死”就是指封建时代臣子的愚忠。

6、对这首诗内容的分析,不恰当的一项是【 C 】A、第一句“黑云”比喻敌军压城气势;第二句“金鳞”比喻铠甲在太阳下反射的闪光。

B、第四句中“燕脂”、“紫”都是形容边塞泥土泥色怪异,包含着战时壮况严峻的象征意义。

C、第六句中“寒声”指战鼓声音低沉浑浊,“不起”指战士们在这样沉重鼓声中斗志难振。

中考语文诗歌鉴赏《雁门太守行》含答案赏析《雁门太守行》,回答各题。

雁门太守行李贺黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开,角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

42.李贺作诗,工于设色,陆游就曾说他的诗“五色炫耀,光夺眼目,使人不敢熟视”。

结合首联中表现色彩的词语,发挥想象,描绘这两句呈现的画面。

43.诗的结尾很有特点,运用了什么手法,表达了怎样的主旨?【答案】42.示例:敌军滚滚而来,黑压压一片,犹如乌云翻腾,几乎要摧毁城墙;我军严阵以待,阳光照耀铠甲,一片金光闪烁。

43.示例:诗的结尾运用燕昭王黄金台上延揽天下贤士的典故,抒发了官军全体将士忘身报国的情感。

【解析】42.本题考查诗句翻译和语言表达。

答题要点:用自己的话描述《雁门太守行》全诗中表现色彩的词语所展现的画面,要抓住景物和色彩,结合主题和氛围,合理想象,运用细腻的语言描绘,突出色彩性。

首联意思是:敌兵滚滚而来,犹如黑云翻卷,城墙仿佛将要坍塌;我军严阵以待,阳光照耀铠甲,一片金光闪烁。

可抓住“黑、金”等颜色和景物“云、光”等描绘。

描绘时,可以加上想象,运用一定的修辞手法,使得画面更加形象生动。

示例:敌军好像乌云一般压城袭来,城墙仿佛要坍塌,铠甲迎着云峰中挤出的金色光线,如金色的鳞片,闪闪发光。

43.本题考查诗文理解及诗文中蕴含的作者情感。

“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”意思是:为报答国君招纳重用贤才的诚意,挥舞着利剑甘愿为君王血战到死!“黄金台”相传战国燕昭王所筑。

《战国策·燕策》载燕昭王求士,筑高台,置黄金于其上,广招天下人才。

后用来指招揽贤士的地方。

尾联借用典故,表达了将士们不畏生死,面对战争毫不畏缩,将士们愿意为了国家统一,将生死置之度外(誓死报效国家)的英雄气概,同时表达了诗人勇往直前,愿以死报国(立志报国)的决心。

《雁门太守行》赏析训练题及答案_雁门太守行赏析题一、默写1、“诗鬼”李贺在《雁门太守行》中写敌人兵临城下,战云笼罩,使人透不过气来,而战士整装待发,士气还很旺盛的诗句是:“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

2、李贺的《雁门太守行》描写白天戒备森严,无比威严的诗句是黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

3、《雁门太守行》中运用比喻,夸张手法,渲染敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势和城内将士披坚执锐,严阵以待的情形黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开4、抒发誓死报国忠心的诗句是报君黄金台上意,提携玉龙为君死5、“角色满天秋色里,塞上胭脂凝夜紫。

”把激战中的边塞风光写得很壮美6.“半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

”显然是潜师夜袭,一场苦战。

“易水”二字使人联想起战国时刺客荆轲的《易水歌》:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。

”7.“报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

”黄金台相传是战国时燕昭王所筑,渴望贤才,置千金于台上,延请天下奇才。

诗人借用这个典故,既与战争的地点相吻合,又是对天子和将士的守边将士浴血奋战、视死如归的英雄气概的称颂。

二、选择题。

8.对这首诗内容的分析,不恰当的一项是(C)A第一句“黑云”比喻敌人大军压城的气势,第二句“金鳞”比喻铠甲在太阳下反射的闪光。

B第四句中“燕脂”、“紫”都是形容边塞泥土的颜色怪异,包含着当时战况严峻的象征意义。

C.第六句,“寒声”指战鼓的声音低沉重浊,“不起”指战士们在这样沉重的鼓声中斗志难振。

D第七、八句意思是战士们为了报答君王平日里对自己的重视,决心奋战沙场,为君王献身。

三、简答题。

提示:半卷红旗是侧面描写战况,一方面是风势很大,卷起红旗便于急行军,另一方面是高度戒备,不事张扬,把战事的紧张状态突现出来。

10、“黑云压城城欲摧”已成为脍炙人口的名句,该句用比喻和夸张的手法,在原文中渲染兵临城下的紧张气氛和危急形势,现在人们常用来形容(局势的危急)。

11、赏析“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”。

【文言文阅读答案】文言文阅读及答案:雁门太守行我们语文考试中遇到的文言文阅读占得分值还是比较大的,下面这篇文言文阅读及答案,希望对大家有所帮助,为您推荐文言文阅读及答案:雁门太守行李贺黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

第一套1.对这首诗内容的分析,不恰当的一项是( C )A第一句“黑云”比喻敌人大军压城的气势,第二句“金鳞”比喻铠甲在太阳下反射的闪光。

B第四句中“燕脂”、“紫”都是形容边塞泥土的颜色怪异,包含着当时战况严峻的象征意义。

C.第六句,“寒声”指战鼓的声音低沉重浊,“不起”指战士们在这样沉重的鼓声中斗志难振。

D第七、八句意思是战士们为了报答君王平日里对自己的重视,决心奋战沙场,为君王献身。

2、请设想“半卷红旗”是怎样的景象,作者捕捉这个景象入诗要表现什么?半卷红旗是侧面描写战况,一方面是风势很大,卷起红旗便于急行军,另一方面是高度戒备,不事张扬,把战事的紧张状态突现出来。

3、“黑云压城城欲摧”已成为脍炙人口的名句,该句用比喻和夸张的手法,在原文中渲染兵临城下的紧张气氛和危急形势,现在人们常用来形容(局势的危急)。

4、赏析“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”。

这两句诗活用战国时期燕昭王置千金于黄金台上以招贤才的典故,表现了将士们誓死杀敌、报效朝廷的决心。

5、对于“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”这两句诗,王安石曾批评说“方黑云压城岂有向日甲光”,杨慎却称自己确曾见到过此类景象,指责王安石不知诗。

对此,你有什么看法?艺术的真实和生活的真实不能等同起来,敌军围城,未必有黑云压城守军到阵也未必有日光前来映照助威。

诗中的黑云和日光是诗人用来营造意境的手段。

6、李贺写诗,总是借助想象给事物涂上各种新奇浓重的色彩,试以这首诗为例作具体说明。

这首诗几乎句句都有鲜明的色彩,其中如金色、胭脂色、紫红色,不但鲜明而且浓艳,它们跟黑色、秋色、白色等交织在一起,构成了色彩斑斓的画卷。

《雁门太守行》李贺赏析习题及答案【部编版八年级上册】

内容:【原诗】【翻译】【作者】【主题思想】【赏析】

题型:【理解性默写】【选择题】【简答题】

【原诗】

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死!【译文】

敌兵滚滚而来,犹如黑云翻卷,想要摧倒城墙;战士们的铠甲在阳光照射下金光闪烁。

号角声声,响彻秋夜的长空,塞外寒夜中,将士们的鲜血凝结成紫色。

红旗半卷,援军赶赴易水;夜寒霜重,鼓声郁闷低沉。

为了报答国君的赏赐和厚爱,手操宝剑甘愿为国血战到死。

【作者】

李贺(790~816),唐代著名诗人,汉族,河南福昌人。

字长吉,世称李长吉、鬼才、诗鬼等,与李白、李商隐三人并称唐代“三李”。

祖籍陇西,生于福昌县昌谷(今河南洛阳宜阳县)。

一生愁苦多病,仅做过3年九品微官奉礼郎,因病27岁卒。

李贺是中唐浪漫主义诗人的代表,又是中唐到晚唐诗风转变期的重要人物。

【主旨】

描绘了一场边关战争,歌颂了守边战士浴血奋战,视死如归的英雄气概。

该诗用浓墨重彩描会战争场景,构成了奇特意境。

比喻和夸张的手法,渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危机形势。

典故的使用,”金鳞“”燕脂“”红旗“”黄金台“”玉龙“的色彩斑斓,用以描绘悲壮惨烈的战争场景。

【名句赏析】

首句于“云”上着“黑”字,已感气氛沉重。

而这“黑云”又“压城”以至压得“城欲摧”,明显有象征意义。

“云”上特加“黑”字,自然不会用以象征我军而是象征敌军。

敌军压境围城如此凶猛,则我军只有杀出重围,才有生路。

“甲光向日金鳞开”,在色彩和形相上,与上句形成强烈对比,明含欣喜、赞美之情。

一、二两句写围城与突围,构成一个意义单位。

以下八句写乘胜追杀,直至兵临易水,是又一个意义单位。

“角”,古代军用乐器。

“角声满天秋色里”一句,正是以虚写实。

在读者想象中展现敌退我追的壮阔场景。

“塞上胭脂凝夜紫”中的“夜”字照应第一句中的“日”字,表明从突围至此,已过了较长一段时间,双方互有杀伤。

紧承“角声”、“秋色”描绘塞土赤紫,已令人想见战血,于“紫”前加一“凝”字,更强化了这种联想。

由“日”到“夜”,以至夜深“霜重”,追兵已临易水,敌军自然先到易水。

诗人运用特殊的艺术手法表现独特的艺术想象,或用象征,或用暗示,或用烘托,或以虚见实、以声显形、以部分代全体,给读者留下了过于广阔的想象空间。

诗人选用“玉龙”和“黄金台”造型设色,创造出“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”的诗句,一位神采奕奕的主将形象便宛然在目。

其不惜为国捐躯的崇高精神,以及君主重用贤才的美德,都给读者以强烈而美好的感受。

【习题】

一、理解性默写:

1、诗中运用比喻,夸张手法,渲染敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势和城内将士披坚执锐,严阵以待的情形:黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

2、抒发誓死报国忠心的诗句是:报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

3、把激战中的边塞风光写得很壮美的句子是:角色满天秋色里,塞上胭脂凝夜紫。

二、选择题:

1.对这首诗内容的分析,不恰当的一项是( C )

A、第一句“黑云”比喻敌人大军压城的气势,第二句“金鳞”比喻铠甲在太阳下反射的闪光。

B、第四句中“燕脂”、“紫”都是形容边塞泥土的颜色怪异,包含着当时战况严峻的象征意义。

C、第六句,“寒声”指战鼓的声音低沉重浊,“不起”指战士们在这样沉重的鼓声中斗志难振。

D、第七、八句意思是战士们为了报答君王平日里对自己的重视,决心奋战沙场,为君王献身。

【解析】C “不起”指战士们在这样沉重的鼓声中斗志难振。

这种说法错误,应该是:无奈夜寒霜重,连战鼓也擂不响。

面对重重困难,将士们毫不气馁。

2、对这首诗的赏析不恰当的一项是( D )

A、首句用“黑云”作为比喻,写敌人来势凶猛,再以“压”这个动词来加强此种势态之描写,然后以“欲摧”两词,来补足这种来势之猛烈,并直接刻画了危险的情状。

B、第二句写我方军容整肃,军威雄伟,有临危不惊之气概。

C、三、四两句从声、色两个方面进一步渲染悲壮的气氛。

角声呜呜,本来就是一种十分悲凉的音响;现在又是在满目萧瑟的秋天里回荡,自然就显得更加悲壮了。

D、“塞上燕脂凝夜紫”则从色来烘托。

写出了边塞壮美的夜色。

【解析】D 此时战场之上鲜血遍染,在暮霭凝聚下呈现出暗紫色,为这个悲壮的画面抹上了一层悲壮的色彩。

3、对《雁门太守行》内容的分析,不恰当的一项是( C )

A.第一句“黑云”比喻敌人大军压城的气势,第二句“金鳞”比喻铠甲在太阳下反射的光。

B.第四句中“燕脂”“紫”都是形容边塞泥土的颜色,包含着当时战况严峻的象征意义。

C.第六句,“寒声”指战鼓的声音低沉重浊,“不起”指战士们在这样沉重的鼓声中斗志难振。

D.第七、八句意思是战士们为了报答君王平日里对自己的重视,决心奋战沙场,为君王献身。

【解析】C“声不起”指鼓声低沉,侧面表现天气寒冷,战场环境恶劣。

三、赏析简答题:

1、请简要分析“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”在全诗中的作用。

答:渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势,表现了战争形势的紧迫。