换热器的风险检测技术研究

薛利杰,陈文觉,吕华亭,汤

健

(上海市特种设备监督检验技术研究院,上海200062)

摘

要:在API581的基础上,针对换热器的特点,对RBI 的方法进行补充和改进。首先,从换热器的失效模式入手,明确换热

器各零部件的失效原因及故障影响;其次,

根据换热器的特殊工况和结构,补充针对换热器的损伤模块,如换热器管束的振动、内外壁损伤以及传热效率等对换热器的使用影响。然后,结合我国承压设备的特殊使用状况,用剩余寿命代替设计寿命作为计算失效概率

的基准。最后,

利用以上方法结合API581技术,对上海石化加氢裂化装置的26台换热器进行计算,确定其风险值,与DNV ORBIT 软件计算结果对比,验证了该方法的合理性和可行性。

关键词:基于风险的检测(RBI );剩余寿命;失效概率

Application of Risk -based Inspection on the Heat Exchanger

XUE Li -jie ,CHEN Wen -jue ,LV Hua -ting ,TANG Jian

(Shanghai Institution of Special Equipment Inspection ,Shanghai 200062,China )

Abstract :According to the complexity of the structure and working condition ,the RBI was improved.From failure mode of heat exchanger ,the failure and fault effects of all the parts of heat exchanger were cleared.According to the spe-cial conditions and structure of heat exchanger ,and the damage modules of heat exchanger were discussed ,such as heat transfer bundle of vibration ,heat transfer efficiency inside and outside wall damage ,and influence on the heat exchanger usage.Combined with the special usage of pressure equipment in our country ,and with API581technology ,hydrocrac-king unit in Shanghai Petrochemical ,26heat exchangers were calculated to determine the risk value.Compared with the result of DNV ORBIT software ,the rationality and feasibility of this method were validated.

Key words :risk -based inspection (RBI );residual life ;failure probability

作者简介:薛利杰(1984-),男,硕士,上海市特检院压力容器和压力管道检验员,主要从事化工机械设备管理和风险评估研究。E -mail :xuelj@ssei.cn

由于换热器结构的复杂性和使用工况的多样性,在生产运行过

程中由于腐蚀、

冲刷、振动等作用,使换热器遭到破坏,使用寿命缩短,造成巨大的经济损失。据统计,在化工行业,换热器的故障率在所有化工设备损坏中占的比例最大,为27.2%,远高于罐、塔、釜的损坏率。因此换热器的管理和维护都要得到足够的重视。

传统检测程序是以定期检测为基础的视情检测,检测范围通常比较固定。虽然能找出一部分的破损,但是无法确认大部分的设备潜在的损伤机理。解决这个问题,就是在确定检验策

略前,先分析其可能存在的损伤类型,比如腐蚀类型和可能损伤部位,在制定针对性的检验方案,这就是基于风险的检测(RBI )

技术的理念[1]

。由于目前RBI 技术主要普遍适用于一整套装置

内的所有设备,

当针对某一设备时,由于每种设备自身的特殊结构,用统一的方法去分析,不可避免导致在某些方面考虑不够完全,不能准确的进行的评估。因此应该根据设备的特点进行分类分析和计算。这样,将更能体现RBI 技术的针对性检验的理念。

1换热器的损伤机理

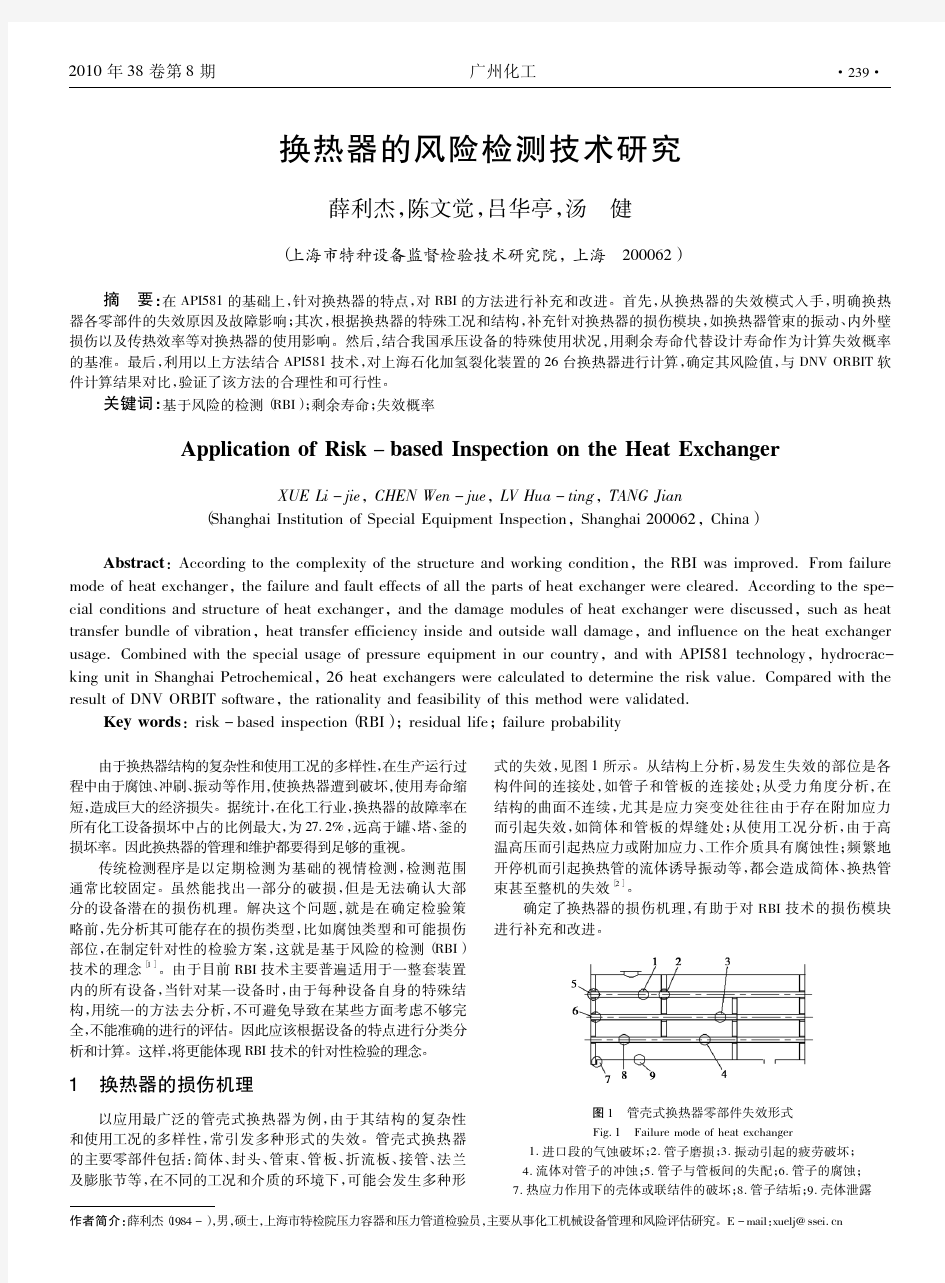

以应用最广泛的管壳式换热器为例,由于其结构的复杂性和使用工况的多样性,常引发多种形式的失效。管壳式换热器

的主要零部件包括:简体、

封头、管束、管板、折流板、接管、法兰及膨胀节等,在不同的工况和介质的环境下,可能会发生多种形

式的失效,见图1所示。从结构上分析,易发生失效的部位是各

构件间的连接处,

如管子和管板的连接处;从受力角度分析,在结构的曲面不连续,尤其是应力突变处往往由于存在附加应力而引起失效,如筒体和管板的焊缝处;从使用工况分析,由于高

温高压而引起热应力或附加应力、

工作介质具有腐蚀性;频繁地开停机而引起换热管的流体诱导振动等,

都会造成简体、换热管束甚至整机的失效[2]

。

确定了换热器的损伤机理,有助于对RBI 技术的损伤模块进行补充和改进

。

图1管壳式换热器零部件失效形式Fig.1Failure mode of heat exchanger

1.进口段的气蚀破坏;2.管子磨损;3.振动引起的疲劳破坏;4.流体对管子的冲蚀;5.管子与管板间的失配;6.管子的腐蚀;7.热应力作用下的壳体或联结件的破坏;8.管子结垢;9.壳体泄露

·

932·2010年38卷第8期广州化工

2针对换热器的RBI 技术的补充和改进

风险由失效概率和失效后果决定,本文主要针对失效概率进行调整。失效可能性由三个方面决定:同类失效频率、设备修

正系数和管理系统评估系数[3]

。针对换热器的失效可能性的改进,主要是从设备修正系数进行调整和补充。设备修正系数FE ,是检查每一设备项的具体细节及该设备项运行的环境,制定出来的该设备的设备系数。设备修正系数包括四个次因子由损伤次因子、通用次因子、机械次因子、工艺次因子组成。而调整项主要对损伤次因子和机械次因子。以下将作具体阐述。

2.1损伤次因子

损伤次因子DF ,或是叫技术模块次因子,是用来评估特定失效机理对失效可能性影响的方法。损伤次因子的确定与损伤机理、检测间隔时间、检测有效性等有关,是设备修正中的主要内容。

2.1.1换热器管束的内外损伤

在API581中,包含了内部损伤技术模块和外部损伤技术模块。内部损伤主要指减薄、应力腐蚀开裂、高温氢腐蚀等,外部损伤主要是保温层下腐蚀和大气腐蚀。

由于换热器的管束内外壁,分别是管程和壳程的介质,其温度、压力、介质等可能都不相同,两种介质都会对管束产生不同程度损伤。因此,换热器的管束内外壁都存在API581中提到的

内部损伤,

而不存在外部损伤。该内部损伤因子是由管内和管外的损伤因子加权得到。

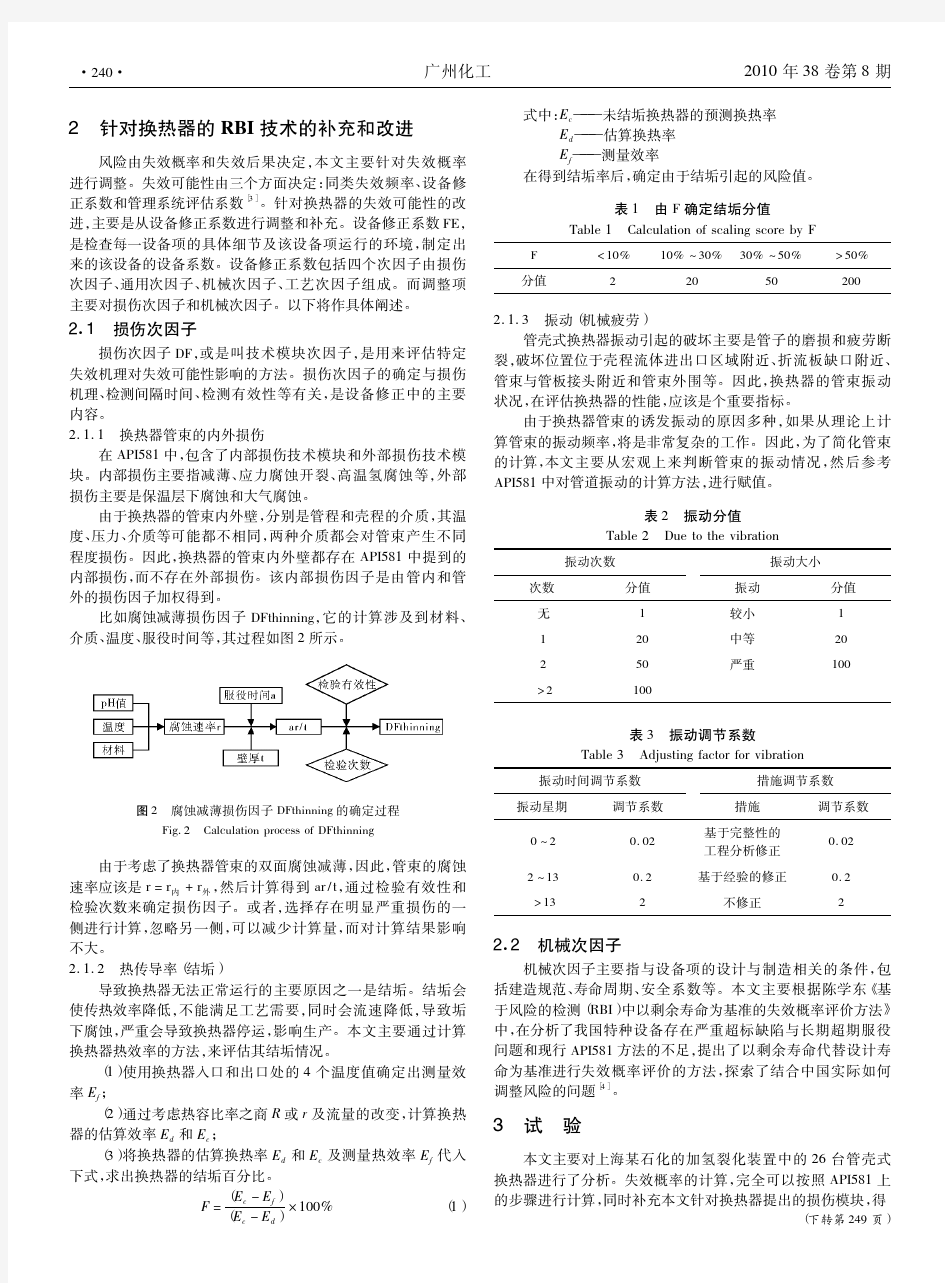

比如腐蚀减薄损伤因子DFthinning ,它的计算涉及到材料、介质、温度、服役时间等,其过程如图2所示

。

图2

腐蚀减薄损伤因子DFthinning 的确定过程Fig.2

Calculation process of DFthinning

由于考虑了换热器管束的双面腐蚀减薄,因此,管束的腐蚀速率应该是r =r 内+r 外,然后计算得到ar /t ,通过检验有效性和检验次数来确定损伤因子。或者,选择存在明显严重损伤的一侧进行计算,忽略另一侧,可以减少计算量,而对计算结果影响不大。

2.1.2热传导率(结垢)

导致换热器无法正常运行的主要原因之一是结垢。结垢会使传热效率降低,不能满足工艺需要,同时会流速降低,导致垢

下腐蚀,

严重会导致换热器停运,影响生产。本文主要通过计算换热器热效率的方法,来评估其结垢情况。

(1)使用换热器入口和出口处的4个温度值确定出测量效率E f ;

(2)通过考虑热容比率之商R 或r 及流量的改变,计算换热器的估算效率E d 和E c ;

(3)将换热器的估算换热率E d 和E c 及测量热效率E f 代入下式,

求出换热器的结垢百分比。F =(E c -E f )(E c -E d )

?100%(1)

式中:E c ———未结垢换热器的预测换热率E d ———估算换热率E f ———测量效率

在得到结垢率后,

确定由于结垢引起的风险值。表1由F 确定结垢分值

Table 1Calculation of scaling score by F

F <10%10% 30%

30% 50%

>50%分值

2

20

50

200

2.1.3振动(机械疲劳)

管壳式换热器振动引起的破坏主要是管子的磨损和疲劳断裂,

破坏位置位于壳程流体进出口区域附近、折流板缺口附近、管束与管板接头附近和管束外围等。因此,换热器的管束振动状况,在评估换热器的性能,应该是个重要指标。

由于换热器管束的诱发振动的原因多种,如果从理论上计算管束的振动频率,将是非常复杂的工作。因此,为了简化管束的计算,本文主要从宏观上来判断管束的振动情况,然后参考API581中对管道振动的计算方法,进行赋值。

表2振动分值

Table 2Due to the vibration

振动次数次数分值振动大小

振动分值无1较小1120中等20250严重

100

>2

100

表3振动调节系数

Table 3Adjusting factor for vibration

振动时间调节系数

振动星期调节系数措施调节系数措施调节系数0 20.02基于完整性的工程分析修正0.022 130.2基于经验的修正

0.2>13

2

不修正

2

2.2机械次因子

机械次因子主要指与设备项的设计与制造相关的条件,包

括建造规范、

寿命周期、安全系数等。本文主要根据陈学东《基于风险的检测(RBI )中以剩余寿命为基准的失效概率评价方法》中,在分析了我国特种设备存在严重超标缺陷与长期超期服役

问题和现行API581方法的不足,

提出了以剩余寿命代替设计寿命为基准进行失效概率评价的方法,探索了结合中国实际如何

调整风险的问题[4]

。

3试验

本文主要对上海某石化的加氢裂化装置中的26台管壳式换热器进行了分析。失效概率的计算,完全可以按照API581上

的步骤进行计算,

同时补充本文针对换热器提出的损伤模块,得(下转第249页)

·

042·广州化工2010年38卷第8期

部件及安全附件、介质特性、环境因素、人为因素等直接或间接导致失效模式的原因,可以用表2的形式予以描述,提出不可能产生失效的理由。

1.3.4消除或降低风险的措施

在表2中涉及的危害项目可能涉及到压力容器爆炸、泄漏、破损、变形或其他情形,一旦不能排除产生失效的可能,就要针对性地提出处置措施。

如一台160M3柴油加氢反应器,介质为柴油、氢气、硫化氢,设计温度为427?,设计压力为9.5MPa,主要受压元件材料12Cr2Mo1R。这是典型的Ⅲ类压力容器,按照使用工况和介质特性,首先对对风险来源的主体及其子项目进行分析,其产生的危害项目有压力容器变形、破损乃至泄漏或爆炸等,这些危害项目与风险源子项目对照后可以明确危害部位,进一步分析出对应的损伤模式:短时延性破坏、长时蠕变破坏、蠕变疲劳、过度变形、逐渐趋向于结构坍塌和扭曲等机械损伤;均匀腐蚀、高温氧化、应力腐蚀等腐蚀减薄;氢致裂纹、应力导向型氢致裂纹、应力腐蚀裂纹、氢腐蚀、氢脆、腐蚀疲劳、热疲劳、蠕变等环境开裂;压力容器用材料的石墨化、回火脆化等金相组织变化等。设计时应针对可能出现的失效模式和其产生的失效机理提出相应的措施,如资料介绍[10],如为了减少接管与器壁交接处可能产生的焊接引发的热裂纹,通常采用厚壁锻制管加工出翻边与器壁对接焊接结构,是一种较理想的补强结构形式,可以降低连接处的总体应力水平;再者,基于操作过程的可能产生危害的具体情况,设计人员须针对性地提出运行期间的安全措施。2结语

设计阶段开展风险评估工作,能够促使设计人员主动积累或总结更多的工程数据与经验,也能够使设计人员经过对压力容器系统内的各种危险、产生原因、失效模式与机理得到综合归纳分析及评估后,有目的地提出较有效合理或可靠的风险控制方案,为消除安全隐患奠定基础。

参考文献

[1]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.固定式压力容器安全技术监察规程(TSG R0004-2009)[S].

[2]戴树和.风险分析技术(一)风险分析的原理和方法[J].压力容器,2002,19(2):1-9.

[3]GB/T28001-2001,职业健康安全管理体系规范[S].

[4]娄爱娟,吴志泉,吴叙美.化工设计[M].上海:华东理工大学出版社,2002:272-278.

[5]压力容器实用技术丛书编写委员会.压力容器设计知识[M].北京:化学工业出版社,2005:4-5.

[6]HG20660-2000,压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类[S].

[7]GB5044-1985,职业性接触毒物危害程度分级[S].

[8]GB50160-2008,石油化工企业设计防火规范[S].

[9]陈国华.风险工程学[M].北京:国防工业出版社,2007:8-12.[10]李世玉.压力容器设计工程师培训教程[M].北京:新化出版社,2005:

檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵

390-391.

(上接第240页)

到失效概率,确定失效可能性等级。同样对这些数据,使用DNV 公司的RBI软件ORBIT Onshore进行计算。本文不再进行失效后果计算,采用ORBIT计算得到的后果。换热器的失效概率,对壳程、管箱、管束分别进行计算。对比两种方法,风险分布见表4。

表4风险分布

Table4Risk distribution

本文方法/%ORBIT/%低风险32.651.3

中风险47.241.3

中高风险143.6

高风险6.23.8从表4可以看出,采用本文的计算方法,风险将普遍增大,中高和高风险的设备项增多,其中,以管程的换热管为主。这也验证了,在化工行业,换热器的管束失效是造成换热器失效的主要原因。由于管束的特殊结构和工况,利用API581,使用统一的RBI的方法,未免会导致考虑不周全。DNV的RBI分析软件ORBIT Onshore,也是建立在API581上,同时两个方法才有那个相同的腐蚀速率。造成风险增加的原因,主要是增加了损伤模块,特别是针对换热管的失效,风险有较大变化。换热管的振动、结垢,是造成失效和影响运行的主要原因,应该进行重点考虑。同时,如果存在缺陷或是超期服役,计算采用了剩余寿命修正因子,在计算失效概率值时,影响很大。它的分值直接跟修正过的失效概率相乘,很可能与之前的失效概率相比,相差一个数量级,直接导致失效可能性等级提高一级。

4结论

本文应用基于风险的检测(RBI),针对换热器进行定量的风险分析。通过分析管壳式换热器的结构和工况特殊性,确定了损伤机理。然后根据这些损伤机理,再根据API581,增加这些针对换热器的损伤模块,比如换热器管束的振动、内外壁损伤以及传热效率等对换热器的使用影响。然后,用剩余寿命代替设计寿命作为计算失效概率的基准。通过这种方法,更能实际的反应出换热器这个设备的特点,更能准确的获得该设备的风险值,更能体现RBI技术针对性检验的理念。

参考文献

[1]American Petroleum Institute,Risk-based Inspection Base Resource Document[S],API581,2000.

[2]孙奉仲.换热器的可靠性与故障性分析导论[M].北京:中国标准出版社,1998:31-55.

[3]挪威船级社(DNV).软件ORBIT Onshore的help文档.

[4]陈学东,艾志斌,等.基于风险的检测(RBI)中以剩余寿命为基准的失效概率评价方法[J].压力容器,2006,23(5):1-5.

[5]杨铁成,陈学东,等.基于半定量风险分析的加氢装置安全评估[J].压力容器,2002,19(12):43-45.

·

942

·

2010年38卷第8期广州化工

化工原理课程设计说明书 列管式换热器的选用和设计 苏州科技学院 班级应化0921 姓名朱子屹 指导教师杨兰 2011-6-30 目录 1 化工原理课程设计任务书 2 设计概述 3 换热器方案的确定 3.1 确定设计方案 3.2确定物性数据 3.3 计算总传热系数 4 计算换热面积 5 工艺结构尺寸 5.1 管径和管内流速 5.2 管程和传热管数

5.3 平均传热温差校正及壳程数 6传热管的排列和分程方法 7换热器核算 8 换热器的主要结构尺寸和计算结果表 9 设计评述 10 参考资料 11 主要符号说明 12 特别鸣谢 1化工原理课程设计任务书 欲用井水将6000kg/h的煤油从140℃冷却至40℃,冷水进、出口温度分别为30℃和40℃。若要求换热器的管程和壳程压强降不大于30kpa,试选择合适型号的列管式换热器。假设管壁热阻和热损失可以忽略。 名称水煤油 密度 994 825 比热 4.08 2.22 导热系数 0.626 0.14 粘度 0.725×10^-3 0.715×10^-3 2.概述和设计方案简介 换热器的类型 列管式换热器又称为管壳式换热器,是最典型的间壁式换热器,历史悠久,占据主导作用,主要有壳体、管束、管板、折流挡板和封头等组成。一种流体在关内流动,其行程称为管程;另一种流体在管外流动,其行程称为壳程。管束的壁面即为传热面。 其主要优点是单位体积所具有的传热面积大,传热效果好,结构坚固,可选用的结构材料范围宽广,操作弹性大,因此在高温、高压和大型装置上多采用列管式换热器。为提高壳程流体流速,往往在壳体内安装一定数目和管束相互垂直的折流挡板。折流挡板不仅可防止流体短路、增加流体流速,还迫使流体按规定路径多次错流通过管束,使湍流程度大为增加。列管式换热器中,由于两流体的温度不同,使管束和壳体的温度也不相同,因此它们的热膨胀程度也有差别。若两流体温差较大(50℃以上)时,就可能由于热应力而引起设备的变形,甚至弯曲或破裂,因此必须考虑这种热膨胀的影响。 2.1换热器 换热器是化工、石油、食品及其他许多工业部门的通用设备,在生产中占有重要地位。由于生产规模、物料的性质、传热的要求等各不相同,故换热器的类型也是多种多样。 按用途它可分为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等。根据冷、热流体热量交换的原理和方式可分为三大类:混合式、蓄热式、间壁式。 间壁式换热器又称表面式换热器或间接式换热器。在这类换热器中,冷、热流体被固体

——大学《化工原理》列管式换热器 课程设计说明书 学院: 班级: 学号: 姓名: 指导教师: 时间:年月日

目录 一、化工原理课程设计任务书............................................................................ . (2) 二、确定设计方案............................................................................ (3) 1.选择换热器的类型 2.管程安排 三、确定物性数据............................................................................ (4) 四、估算传热面积............................................................................ (5) 1.热流量 2.平均传热温差 3.传热面积 4.冷却水用量 五、工艺结构尺寸............................................................................ (6) 1.管径和管内流速 2.管程数和传热管数 3.传热温差校平均正及壳程数 4.传热管排列和分程方法 5.壳体内径 6.折流挡板 (7) 7.其他附件 8.接管 六、换热器核算............................................................................ . (8) 1.热流量核算 2.壁温计算 (10) 3.换热器内流体的流动阻力 七、结构设计............................................................................ . (13) 1.浮头管板及钩圈法兰结构设计 2.管箱法兰和管箱侧壳体法兰设计 3.管箱结构设计 4.固定端管板结构设计 5.外头盖法兰、外头盖侧法兰设计 (14) 6.外头盖结构设计 7.垫片选择

化工原理课程设计 设计题目:列管式换热器的设计班级:09化工 设计者:陈跃 学号:20907051006 设计时间:2012年5月20 指导老师:崔秀云

目录 概述 1.1.换热器设计任务书 .................................................................... - 7 - 1.2换热器的结构形式 .................................................................. - 10 - 2.蛇管式换热器 ........................................................................... - 11 - 3.套管式换热器 ........................................................................... - 11 - 1.3换热器材质的选择 .................................................................. - 11 - 1.4管板式换热器的优点 .............................................................. - 13 - 1.5列管式换热器的结构 .............................................................. - 14 - 1.6管板式换热器的类型及工作原理............................................ - 16 - 1.7确定设计方案.......................................................................... - 17 - 2.1设计参数................................................................................. - 18 - 2.2计算总传热系数...................................................................... - 19 - 2.3工艺结构尺寸.......................................................................... - 19 - 2.4换热器核算 ............................................................................. - 21 - 2.4.1.换热器内流体的流动阻力 (21) 2.4.2.热流量核算 (22)

换热器换管施工方案

xxxxxxxx有限公司 列管式换热器 维修施工方案 编制: 审核: 批准: 施工单位(章):xxxxxx有限公司 施工项目:列管式换热器更换管束 日期:2016年10月10日

目录 一、编制说明—————————————————————— 3 二、编制依据—————————————————————— 3 三、容器概况—————————————————————— 3 四、设备维修前准备工作————————————————— 4 五、施工过程—————————————————————— 4 六、质量保证措施———————————————————— 6 七、施工组织机构与管理—————————————————8 八、施工安全注意事项——————————————————8 九、工器具、低耗一览表—————————————————8

一、编制说明 现有6台强列管式换热器,换热管因腐蚀磨损产生泄漏需要更换。根据实际情况,拟对6台强制湍流换热器进行更换管束修理工作,为保证压力容器修理工作的顺利进行,特编制此方案。 二、编制依据 1.TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》 2.GB 150.1~150.4-2011《压力容器》 3.GB/T151-2014《热交换器》 4.NB/T 47015-2011《压力容器焊接规程》 5.设计单位提供的维修改造图纸 6.原《压力容器产品质量证明书》、竣工图 三、容器概况 3.1压力容器产品数据表(共6台) (1) 产品名称换热器产品编号 产品图号压力容器类别类 设备代码换热面积㎡原制造单位xxxxx有限公司 TSxxxx 原设计单位xxxxx有限公司 TSxxxx

根据给定的原始条件,确定各股物料的进出口温度,计算换热器所需的传热面积,设计换热器的结构和尺寸,并要求核对换热器压强降是否符合小于30 kPa的要求。各项设计均可参照国家标准或是行业标准来完成。具体项目如下:设计要求: =0.727Χ10-3Pa.s 密度ρ=994kg/m3粘度μ 2 导热系数λ=62.6Χ10-2 W/(m.K) 比热容Cpc=4.184 kJ/(kg.K) 苯的物性如下: 进口温度:80.1℃出口温度:40℃ =1.15Χ10-3Pa.s 密度ρ=880kg/m3粘度μ 2 导热系数λ=14.8Χ10-2 W/(m.K) 比热容Cpc=1.6 kJ/(kg.K) 苯处理量:1000t/day=41667kg/h=11.57kg/s 热负荷:Q=WhCph(T2-T1)=11.57×1.6×1000×(80.1-40)=7.4×105W 冷却水用量:Wc=Q/[c pc(t2-t1)]=7.4×105/[4.184×1000×(38-30)]=22.1kg/s

4、传热面积的计算。 平均温度差 确定R和P值 查阅《化工原理》上册203页得出温度校正系数为0.8,适合单壳程换热器,平均温度差为 △tm=△t’m×0.9=27.2×0.9=24.5 由《化工原理》上册表4-1估算总传热系数K(估计)为400W/(m2·℃) 估算所需要的传热面积: S0==75m2 5、换热器结构尺寸的确定,包括: (1)传热管的直径、管长及管子根数; 由于苯属于不易结垢的流体,采用常用的管子规格Φ19mm×2mm 管内流体流速暂定为0.7m/s 所需要的管子数目:,取n为123 管长:=12.9m 按商品管长系列规格,取管长L=4.5m,选用三管程 管子的排列方式及管子与管板的连接方式: 管子的排列方式,采用正三角形排列;管子与管板的连接,采用焊接法。(2)壳体直径; e取1.5d0,即e=28.5mm D i=t(n c—1)+2e=19×(—1)+2×28.5=537.0mm,按照标准尺寸进行整圆,壳体直径为600mm。此时长径比为7.5,符合6-10的范围。

关于氟塑料烟气换热器换热管规格选择的简要说明 氟塑料软管作为氟塑料烟气换热器的换热面,在承受内部水压、外部烟气高温、冲刷的苛刻条件下运行,其安全性直接影响到换热器的可靠性。在氟塑料原料与加工工艺选定的前提下,换热管的规格选择是影响其自身安全性的重要因素。 一、 管径的选择 1. 安全性 安全的氟塑料烟气换热器换热管规格选择原则:壁厚值不得小于管外径值的1/10 对于相同材质及品质的换热管,同等压力、温度条件下,若管径相同,壁厚越大越安全;若壁厚相同,管径越小管子越安全。用于衡量换热管安全性及推算寿命的可量化指标为环向应力值,其计算公式及分析如下: 环向应力计算公式: t t D P S 2-= S —环向应力,MPa P —管内压力,MPa

D—外径,mm t—壁厚,mm 压力管道环向应力计算表

压力管道环向应力计算表 注: **运行值是指管子在实际工况下(0.5MPa管内水压)所受到的环向应力,该值越低热力管的安全性能越高,该值与材质无关; **安全校核值是指按标准外推法,以2倍的安全系数计算得到使用寿命为20年以上的安全保证值,安全校核值越低,热力管的安全性能越高,该值与材质无关;

**标准外推法即用高温下管材在较短时间的静液压力破坏试验结果来外推几十年或更长时间下管材材料抵抗静液压力的能力; **爆破值是指管子能够耐受的最大应力值,该值为试验值。不光与外径与壁厚相关还受材料性能,管材加工工艺影响,该值越大证明管材耐压能力越强,换热管越安全,该值与材质自身性能密切相关; **当爆破值大于安全校核值时,换热管可以安全使用到设定年限20年。 **一般情况下,管径增加壁厚也应相应增厚,如管径增加而壁厚维持不变,则管子的安全性会大幅降低。 背景及建议: 1)鉴于应用于烟气换热的氟塑料管暂无相关行业标准可供执行,故参照《GB/T 6111-2003流体输送用热塑料管材耐压试验方法》中的要求及方法,结合氟塑料烟气换热器运行条件,要求测试条件: 0.5MPa,150℃,检测时间165小时,爆破值不小于0.5MPa。 2)在以外推法计算安全寿命20年的前提下(S校核<=4.5MPa),当管径确定后,可以计算得出壁厚的最小值。 3)结论:基于以上,安全的氟塑料烟气换热器换热管规格选择原则:壁厚值不得小于管外径值的1/10

第一章列管式换热器的设计 1.1概述 列管式换热器是一种较早发展起来的型式,设计资料和数据比较完善,目前在许多国家中已有系列化标准。列管式换热器在换热效率,紧凑性和金属消耗量等方面不及其他新型换热器,但是它具有结构牢固,适应性大,材料范围广泛等独特优点,因而在各种换热器的竞争发展中得以继续应用下去。目前仍是化工、石油和石油化工中换热器的主要类型,在高温高压和大型换热器中,仍占绝对优势。例如在炼油厂中作为加热或冷却用的换热器、蒸馏操作中蒸馏釜(或再沸器)和冷凝器、化工厂中蒸发设备的加热室等,大都采用列管式换热器[3]。 1.2列管换热器型式的选择 列管式换热器种类很多,目前广泛使用的按其温度差补偿结构来分,主要有以下几种:(1)固定管板式换热器:这类换热器的结构比较简单、紧凑,造价便宜,但管外不能机械清洗。此种换热器管束连接在管板上,管板分别焊在外壳两端,并在其上连接有顶盖,顶盖和壳体装有流体进出口接管。通常在管外装置一系列垂直于管束的挡板。同时管子和管板与外壳的连接都是刚性的,而管内管外是两种不同温度的流体。因此,当管壁与壳壁温度相差较大时,由于两者的热膨胀不同,产生了很大的温差应力,以致管子扭弯或使管子从管板上松脱,甚至毁坏整个换热器。 为了克服温差应力必须有温度补偿装置,一般在管壁与壳壁温度相差50℃以上时,为安全起见,换热器应有温差补偿装置。 (2)浮头换热器:换热器的一块管板用法兰与外壳相连接,另一块管板不与外壳连接,以便管子受热或冷却时可以自由伸缩,但在这块管板上来连接有一个顶盖,称之为“浮头”,所以这种换热器叫做浮头式换热器。这种型式的优点为:管束可以拉出,以便清洗;管束的膨胀不受壳体的约束,因而当两种换热介质的温差大时,不会因管束与壳体的热膨胀量的不同而产生温差应力。其缺点为结构复杂,造价高。 (3)填料函式换热器:这类换热器管束一端可以自由膨胀,结构与比浮头式简单,造价也比浮头式低。但壳程内介质有外漏的可能,壳程终不应处理易挥发、易爆、易燃和有毒的介质。 (4)U型管换热器:这类换热器只有一个管板,管程至少为两程管束可以抽出清洗,

1.什么叫无损检测? 无损检测也称非破坏性试验( Non-Destructive Testing,NDT) :指在材料、工件、设备及结构物不被破坏的前提下,利用它们的物理特性因缺陷的存在而发生变化的事实,测定其变化量,从而检出其内部是否存在缺陷,和缺陷的形状、位置、大小和严重程度和发展趋向,这一检测判断的整个过程称为无损检测。 2.什么叫涡流(Eddy-current)? 当金属导体处在变化着的磁场中或在磁场中运动时,由于电磁感应 作用而在金属导体内产生的旋涡状流动电流。 3.什么叫阻抗(R resistance)—一能量损耗(Energy lost)? 电流通过导体材料过程中,电荷在导体中移动将克服一定的阻力,即电阻(R)。导体材料的电阻使部分电能转化为热,损耗一定的能量。激励电流在线圈中流动,或感应电流在被测导体(工件)中流动都要损耗能量,不同试件因导电率、磁导率等影响因素各异,能量损耗的大小也不一样。 4.什么叫电抗(X reactance)—一能量存储(Energy stored)? 当电流通过导体时,导体周围形成磁场,部分电能转化为磁场中的磁能,在一定条件下磁场的磁能可转变成感应电流。涡流检测中,除了自感现象以外,两个相邻的线圈间还有互感现象存在。无论自感电流,抑或互感电流所形成的磁场, 总要阻碍原电流增强或减弱,这就是感抗的作用。同理,电容 器对电压变化的阻碍作用称为容抗,感抗和容抗统称为电抗。 一般地说,磁性材料增强检测线圈的电抗,非磁性材料削弱检 测线圈的电抗。 5.涡流检测技术的特点是什么? 涡流检测是一种应用较广泛的无损检测技术,是五大常规无损检测方法之一,该检测法具有如下技术特点: ①检测速度快,易于实现自动化。由于涡流检测的基本原理是电磁感应,涡流检测只适用于能产生涡流的导电材料。涡流检测线圈激励后所形成的电磁场实质是一种电磁波,具有波动性和粒子性,所以检测时传感器不需要接触工件,也不必在线圈与试件之间填充耦合

五大常规无损检测技术之一:涡流检测(ET)的原理和特点 涡流检测(Eddy Current Testing),业内人士简称E T,在工业无损检测(Nondestructive Testing)领域中具有重要的地位,在航空航天、冶金、机械、电力、化工、核能等领域中发挥着越来越重要的作用。 涡流检测主要的应用是检测导电金属材料表面及近表面的宏观几何缺陷和涂层测厚。 涡流检测是五大常规无损检测技术之一,其他四种是:射线检测(Radiographic Testing):射线照相法、超声检测(Ultrasonic Testing):A型显示的超声波脉冲反射法、磁粉检测(Magnetic Particle Testing)、渗透检测(Penetrant Testing)。 按照不同特征,可将涡流检测分为多种不同的方法: (1)按检测线圈的形式分类: a)外穿式:将被检试样放在线圈内进行检测,适用于管、棒、线材的外壁缺陷。b)内穿式:放在管子内部进行检测,专门用来检查厚壁管子内壁或钻孔内壁的缺陷。 c)探头式:放置在试样表面进行检测,不仅适用于形状简单的板材、棒材及大直径管材的表面扫查检测,也适用于形状福州的机械零件的检测。

(2)按检测线圈的结构分类: a)绝对方式:线圈由一只线圈组成。 b)差动方式:由两只反相连接的线圈组成。 c)自比较方式:多个线圈绕在一个骨架上。 d)标准比较方式:绕在两个骨架上,其中一个线圈中放入已经样品,另一个用来进行实际检测。 (3)按检测线圈的电气连接分类: a)自感方式:检测线圈使用一个绕组,既起激励作用又起检测作用。 b)互感方式:激励绕组和检测绕组分开。 c)参数型式:线圈本身是电路的一个组成部分。 涡流检测原理 涡流检测,本质上是利用电磁感应原理。 无论什么原因,只要穿过闭合回路所包围曲面的磁通量发生变化,回路中就会有电流产生,这种由于回路磁通量变化而激发电流的现象叫做电磁感应现象,回路中所产生的电流叫做感应电流。 电路中含有两个相互耦合的线圈,若在原边线圈通以交流电1,在电磁感应的作用下,在副边线圈中产生感应电流2;反过来,感应电流又会影响原边线圈中的电流和电压的关系。如下图所示:

化工原理课程设计 学院: 化学化工学院 班级: 姓名学号: 指导教师:

目录 §一.列管式换热器 1.1.列管式换热器简介 1.2设计任务 1.3.列管式换热器设计内容 1.4.操作条件 1.5.主要设备结构图 §二.概述及设计要求 2.1.换热器概述 2.2.设计要求 §三.设计条件及主要物理参数 3.1. 初选换热器的类型 3.2. 确定物性参数 3.3.计算热流量及平均温差 3.4 壳程结构与相关计算公式 3.5 管程安排(流动空间的选择)及流速确定 3.6计算传热系数k 3.7计算传热面积 §四.工艺设计计算 §五.换热器核算 §六.设计结果汇总 §七.设计评述 §八.工艺流程图 §九.主要符号说明 §十.参考资料

§一 .列管式换热器 1.1. 列管式换热器简介 列管式换热器又称为管壳式换热器,是最典型的间壁式换热器,历史悠久,占据主导作用,主要有壳体、管束、管板、折流挡板和封头等组成。一种流体在关内流动,其行程称为管程;另一种流体在管外流动,其行程称为壳程。管束的壁面即为传热面。 其主要优点是单位体积所具有的传热面积大,传热效果好,结构坚固,可选用的结构材料范围宽广,操作弹性大,因此在高温、高压和大型装置上多采用列管式换热器。为提高壳程流体流速,往往在壳体内安装一定数目与管束相互垂直的折流挡板。折流挡板不仅可防止流体短路、增加流体流速,还迫使流体按规定路径多次错流通过管束,使湍流程度大为增加。 列管式换热器中,由于两流体的温度不同,使管束和壳体的温度也不相同,因此它们的热膨胀程度也有差别。若两流体温差较大(50℃以上)时,就可能由于热应力而引起设备的变形,甚至弯曲或破裂,因此必须考虑这种热膨胀的影响。 1.2设计任务 1.任务 处理能力:3×105t/年煤油(每年按300天计算,每天24小时运行) 设备形式:列管式换热器 2.操作条件 (1)煤油:入口温度150℃,出口温度50℃ (2)冷却介质:循环水,入口温度20℃,出口温度30℃ (3)允许压强降:不大于一个大气压。 备注:此设计任务书(包括纸板和电子版)1月15日前由学委统一收齐上交,两人一组,自由组合。延迟上交的同学将没有成绩。 1.3.列管式换热器设计内容 1.3.1、确定设计方案 (1)选择换热器的类型;(2)流程安排 1.3.2、确定物性参数 (1)定性温度;(2)定性温度下的物性参数 1.3.3、估算传热面积 (1)热负荷;(2)平均传热温度差;(3)传热面积;(4)冷却水用量 1.3.4、工艺结构尺寸 (1)管径和管内流速;(2)管程数;(3)平均传热温度差校正及壳程数;(4)传热管排列和分程方法;(5)壳体内径;(6)折流板;(7)其它附件;(8)接管1.3.5、换热器核算 (1)传热能力核算;(2)壁温核算;(3)换热器内流体的流动阻力 1.4.操作条件

§ 6.2传感器专题实验 传感器是现代检测和控制装置的重要组成部分,在现代科学技术领域中的地位越来越重要。各类传感器的研制、推广和使用飞速发展,作为现代信息技术三大支柱之一的传感器技术将是二十一世纪人们在高新技术发展方面争夺的一个制高点。实际应用中,人们通常把将非电量信号转换成电量信号的装置叫做传感器。 一、传感器的基本概念 传感器实质上是一种功能块,其作用就是把非电量信号的被测量(如力、热、声、磁和光等物理量)转换成与之成比例的电量信号(如电压和电流),然后再经过适当的电路处理后,送至指示器以发出指示或送至记录仪进行记录。它是系统信号获取、转换和传输的器件,为系统处理和决策提供所需要的信息。 1.传感器的组成 传感器一般由敏感元件、转换元件和基本转换电路三部分组成。 敏感元件:其作用是直接“感知”被测量,并输出与被测量成确定关系的某一物理量的元件。 转换元件:作用是将敏感元件的输出转换成电路参量。 基本转换电路:作用是将上述的电路参数转换成电量输出。 实际上,有些传感器很简单,有些则较复杂。最简单的由一个敏感元件组成,它直接将“感知”的被测量转换成电量输出。 2.传感器的分类 传感器的分类方法很多。按传感器构成原理分为:结构型与物性型两大类。 结构型:主要是通过机械结构的几何形状或尺寸的变化将外界被测量转换为相应电阻、电感、电容等物理量的变化,从而检测出被测量信号,目前此种传感器应用较广泛。 物性型:利用某些材料本身物理性质的变化而实现测量。 另外还可按传感器工作机理分为:物理型、化学型、生物型等。 按其工作原理分为:电学式传感器、磁学式传感器、光电式传感器、化学式传感器、半导体传感器等。 按被测物理量划分为:温度传感器、湿度传感器、压力传感器、位移传感器等。 按输出形式分为:数字传感器、模拟传感器。 3.传感器的作用 传感器是人类五官的延长,又形象地称之为“电五官”。在科学研究中,人类需要获取大量人类感官无法直接获得的信息。作为模拟人体感官的传感器,是感知、获取、监测和转换信息的窗口,处于研究对象与传输处理系统的接口位置,为系统进行处理和决策提供着所必需的信息。目前,大多数的传感器都是依照各种物理原理和效应来设计的,获取的信号也大都转变成电学量。这种由非电量至电量的转换是利用了不同物质的某些电学性质与被测量之间的特定关系来实现的。例如热电效应、磁电效应、光电效应和压电效应等。利用这些独特的物理效应,可以设计和制造出适用于各种场合、有着不同用途的传感器。 二、传感器的基本特性 传感器的基本特性分为静态特性和动态特性两种。 1.传感器的静态特性 所谓静态特性是指输入不随时间变化情况下的输出特性。即在被测量数值稳定时,输出与输入量之间所形成的对应关系。人们总是希望输出量能不失真的反映输入量,理想情况下应是线性关系,但在实际应用中,由于诸多因素的影响(如迟滞、蠕变、摩擦等),输入量

目录 涡流检测技术及进展 (2) 涡流检测自然裂纹与信号处理 (5) 压力容器列管涡流检测技术的研究 (9) 金属锈蚀的涡流检测 (11)

涡流检测技术及进展 1 引言 涡流检测是建立在电磁感应原理基础上的无损检测方法。如图1,已知法拉第电磁感应定律,在检测线圈上接通交流电,产生垂直于工件的交变磁场。检测线圈靠近被检工件时,该工件表面感应出涡流同时产生与原磁场方向相反的磁场,部分抵消原磁场,导致检测线圈电阻和电感变化。若金属工件存在缺陷,将改变涡流场的强度及分布,使线圈阻抗发生变化,检测该变化可判断有无缺陷。 随着微电子学和计算机技术的发展及各种信号处理技术的采用,涡流检测换能器、涡流检测信号处理技术及涡流检测仪器等方面出现长足发展。 2 涡流检测的信号处理技术 提高检测信号的信噪比和抗干扰能力,实现信号的识别、分析和诊断,以得出最佳的信号特征和检测结果。 2.1 信号特征量提取 常用的特征量提取方法有傅里叶描述法、主分量分析法和小波变换法。 傅里叶描述法是提取特征值的常用方法。其优点是,不受探头速度影响,且可由该描述法重构阻抗图,采样点数目越多,重构曲线更逼近原曲线。但该方法只对曲线形状敏感,对涡流检测仪的零点和增益不敏感,且不随曲线旋转、平移、尺寸变换及起始点选择变化而变化。 用测试信号自相关矩阵的本征值和本征矢量来描绘信号特征的方法称为主分量分析法,该方法对于相似缺陷的分辨力较强。

小波变换是一种先进的信号时频分析方法。将小波变换中多分辨分析应用到涡流检测信号分析中,对不同小波系数处理后,再重构。这种经小波变换处理后的信号,其信噪比会得到很大的提高。 2.2 信号分析 (1) 人工神经网络 人工神经网络的输入矢量是信号的特征参量,对信号特征参量的正确选择与提取是采用神经网络智能判别成功的关键。组合神经网络模型,采用分级判别法使网络输入变量维数由N2 降到N,网络结构大为简化,训练速度很快,具有较高的缺陷识别率和实用价值。 神经网络可实现缺陷分类,具有识别准确度高的优点,对不完全、不够清晰的数据同样有效。 (2) 信息融合技术 信息融合是对来自不同信息源检测、关联、相关、估计和综合等多级处理,得到被测对象的统一最佳估计。 涡流C 扫描图像的融合,将图像分解为多子带图像,并在转换区内采用融合算法实现图像融合。Ka Bartels等采用信噪比最优方法合并涡流信号,并用空间频率补偿方法使合并前高频信号变得模糊而低频信号变得清晰。Z Liu等利用最大值准则选择不同信号的离散小波变换系数,选取待融合系数的最大绝对值作为合并转换系数。因此融合信号可基于这些系数,利用逆小波变换来重构。小波变换可按不同比例有效提取显著特征。在融合信号过程中,所有信号的有用特征都被保存下来,因此内部和表面缺陷信息得到增强。 2.3 涡流逆问题求解 换能器检测到的信号隐含缺陷位置、形状、大小及媒质性质等信息,由已知信号反推媒质参数(电导率)或形状(缺陷),属于电磁场理论中的逆问题。 为求解涡流逆问题,先要建立缺陷识别的数学模型,有形状规则的人工缺陷、边界复杂的自然缺陷、单缺陷和多缺陷等模型;在媒质类型方面,有复合材料和被测件表面磁导率变化等模型。 随着计算机技术发展,缺陷模型各种数值解法也获得进展。出现有限元法、矩量法和边界元法等。 3 涡流检测设备 美国的EM3300 和MIZ-20 为采用阻抗平面显示技术典型产品,而TM-128 型涡流仪是我国首台配有微机带有阻抗平面显示的涡流探伤仪。MFE-1三频涡流仪是我国研制的首台多频涡流检测设备。随后,国内研制成功多种类型的多频涡流检测仪,如EEC-35、EEC-36、EEC-38、EEC-39 和ET-355、ET-555、ET-556 等。 目前,我国在有限元数值仿真、远场涡流探头性能指标分析及检测系统的研制等方面取得研究成果,推出商品化远场涡流检测仪器,其中ET-556H和 EEC-39RFT 已用于化工炼油设备的钢质热交换管和电厂高压加热器钢管的在 役探伤。 今后涡流检测技术研发包括:完善换能器设计理论,研制性能更好的涡流检测换能器;研究缺陷大小形状位置深度的涡流定位技术和三维成像技术;研究并

第2章工艺计算 2.1设计原始数据 2.2管壳式换热器传热设计基本步骤 (1)了解换热流体的物理化学性质和腐蚀性能 (2)由热平衡计算的传热量的大小,并确定第二种换热流体的用量。 (3)确定流体进入的空间 (4)计算流体的定性温度,确定流体的物性数据 (5)计算有效平均温度差,一般先按逆流计算,然后再校核 (6)选取管径和管流速 (7)计算传热系数,包括管程和壳程的对流传热系数,由于壳程对流传热系数与壳径、管束等结构有关,因此,一般先假定一个壳程传热系数,以计算K,然后再校核 (8)初估传热面积,考虑安全因素和初估性质,常采用实际传热面积为计算传热面积值的1.15~1.25倍 l (9)选取管长 N (10)计算管数 T (11)校核管流速,确定管程数 D和壳程挡板形式及数量等 (12)画出排管图,确定壳径 i (13)校核壳程对流传热系数 (14)校核平均温度差 (15)校核传热面积 (16)计算流体流动阻力。若阻力超过允许值,则需调整设计。

2.3 确定物性数据 2.3.1定性温度 由《饱和水蒸气表》可知,蒸汽和水在p=7.22MPa、t>295℃情况下为蒸汽,所以在不考虑开工温度、压力不稳定的情况下,壳程物料应为蒸汽,故壳程不存在相变。 对于壳程不存在相变,其定性温度可取流体进出口温度的平均值。其壳程混合气体的平均温度为: t=420295 357.5 2 + =℃(2-1) 管程流体的定性温度: T=310330 320 2 + =℃ 根据定性温度,分别查取壳程和管程流体的有关物性数据。 2.3.2 物性参数 管程水在320℃下的有关物性数据如下:【参考物性数据无机表1.10.1】 表2—2 壳程蒸气在357.5下的物性数据[1]:【锅炉手册饱和水蒸气表】 表2—3

《化工原理课程设计》报告 换热器的设计 年级2008级 专业化学工程与工艺

设计者姓名刘国雄 设计单位西北师范大学化学化工学院完成日期2010年 11 月 25 日

目录 概述 1.1.换热器设计任务书................................................................................................................ - 6 - 1.2换热器的结构形式................................................................................................................ - 9 - 2.蛇管式换热器.......................................................................................................................... - 9 - 3.套管式换热器.......................................................................................................................... - 9 - 1.3换热器材质的选择.............................................................................................................. - 10 - 1.4管板式换热器的优点.......................................................................................................... - 11 - 1.5列管式换热器的结构.......................................................................................................... - 12 - 1.6管板式换热器的类型及工作原理...................................................................................... - 13 - 1.7确定设计方案...................................................................................................................... - 14 - 2.1设计参数.............................................................................................................................. - 14 - 2.2计算总传热系数.................................................................................................................. - 15 - 2.3工艺结构尺寸...................................................................................................................... - 16 - 2.4换热器核算.......................................................................................................................... - 18 - 2.4.1.热流量核算............................................................................................................... - 18 - 2.4.2.壁温计算................................................................................................................... - 20 - 2.4.3.换热器内流体的流动阻力.................................................................................... - 21 -

化工原理课程设计 题目:列管式换热器设计 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 2015 年-2016 年学年第1 学期

目录 设计任务书3 前言4 一.工艺说明及流程示意图5 1. 工艺流程5 酒精的工艺流程5 冷却流程图5 白酒加工工艺流程5 冷却流程5 2. 工艺说明6 流体流入空间的选择6 出口温度的确定(含算法程序)6 流速的选择7 计算平均温差8 二.流程及方案的论证与确定8 1. 设计方案的论证8 2. 确定设计方案及流程 8 选择物料8 确定两流体的进出口温度9 确定流程9 换热器类型的选择 9 三.设计计算及说明9 1. 流体物性的确定9 水的物性9 无水乙醇的物性9 2. 初步确定换热器的类型和尺寸9 计算两流体的平均温度差9 计算热负荷和冷却水流量10 传热面积10 选择管子尺寸11 计算管子数和管长,对管子进行排列,确定壳体直径11根据管长和壳体直径的比值,确定管程数12 3. 核算压强降12 管程压强降12 壳程压强降12 4. 核算总传热面积14 管程对流传热系数α014 壳程对流传热系数αi14 污垢热阻15

总传热系数K’15 传热面积安全系数 15 壁温的计算15 4. 7 偏转角的计算 (15) 四.设计结果概要表16 五.对设计的评价及问题的讨论17 1.对设计的评价 (17) 2.问题的讨论 (17) 六.参考文献18 七.致谢 八.附录:固定管板式换热器的结构图、花板布置图 设计任务书 设计题目:列管式换热器设计。 设计任务:将自选物料用河水冷却或自选热源加热至生产工艺所要求的温度。 /d; 三、设计条件:1.处理能力G = 学生学号最后2位数×300 t 物料 2.冷却器用河水为冷却介质,考虑广州地区可取进口水温度为20~30℃;加热器用热水或水蒸汽为热源,条件自选。

涡流检测技术概述 涡流技术由于具有的很多优点而被广泛应用。首先,它是非接触检测,而且能穿透非导体的覆盖层,这就使得在检测时不需要做特殊的表面处理,因此缩短了检测周期,降低了成本。同时,涡流检测的灵敏度非常高。涡流检测按激励方式和检测原理的不同可以分为单频涡流、多频涡流、脉冲涡流、远场涡流等,下面对这些技术的发展简要的加以介绍。 传统的涡流采用单频激励的方式,主要来对表面及近表面的缺陷进行检测,根据被测材料及缺陷深度的不同,激励频率的范围从几赫兹到几兆赫兹不等,为 了得到良好的检测信号,激励线圈必须在缺陷的附近感应出最大的涡流,感应电 流的大小和激励频率、电导率、磁导率、激励线圈的尺寸和形状以及激励电流的 大小有关,通过测量阻抗或电压的变化来实现对缺陷的检测。然而,由于其它参数也很敏感,这就影响了对缺陷的检测。 为了克服单频涡流的缺点,1970 年美国人 Libby 提出了多频涡流的技术(Multi-frequency Eddy Current, MFEC),多频涡流是同时用几个频率信号激励探头,较单频激励法可获取更多的信号,这样就可以抑制实际检测中的许多干扰因素,如热交换管管道中的支撑板、管板、凹痕、沉积物、表面锈斑和管子冷加工产生的干扰噪声,汽轮机大轴中心孔、叶片表面腐蚀坑、氧化层等引起的电磁噪声,以及探头晃动提离噪声等。理论与实践表明,被测工件的缺陷和上述干扰因素对不同频率的激励信号各有不同的反应,可反应出不同的涡流阻抗平面。利用这一原理,用两个(或多个)不同频率的正弦波同时激励探头,然后由两个(或多个)通道分别进行检波、放大和旋转等处理,此后,通过多个混合单元的综合运算,就可以有效的去除信号干扰,准确的获取缺陷信号。但是,多频涡流只能提供有限的检测数据,很难以可视化的方式实现对缺陷的成像检测。 70 年代中后期,脉冲涡流技术(Pulsed Eddy Current, PEC)在世界范围内得到广泛的研究,PEC最早由密苏里大学的Waidelich在20世纪50年代初进行研究,脉冲涡流的激励电流为一个脉冲,通常为具有一定占空比的方波,施加在探头上的激励方波会感应出脉冲涡流在被测试件中传播,根据电磁感应原理,此脉冲涡流又会感应出一个快速衰减的磁场,随着感生磁场的衰减,检测线圈上

文献综述 电子信息工程 涡流检测电路的设计 前沿 电涡流传感器有着诸多优点,这让它成为了科学研究和工业生产中广泛使用的非接触无损检测仪器。当金属导体处于交变磁场中时,导体表面就会产生感应电流,这种电流在导体中是自行闭合的,像水中漩涡那样在导体内旋状,所以称之为电涡流或者涡流。电涡流的产生必然要消耗一部份能量,从而使产生磁场的线圈阻抗发生变化,这一物理现象就称为涡流效应。根据此涡流效应而制成的传感器,我们就称之为电涡流传感器。 由于对被测材料的敏感,电涡流传感器的广泛应用一直受到制约。为了消除传感器对被测材料的敏感性,可以采用新的变换电路原理。本文对电涡流传感器的建模和涡流特性进行了三维有限元仿真分析,同时电涡流传感器设计了新型的测量电路,并对该测量电路进行了仿真、优化和实验。[2] [1] 主题 一、电涡流传感器发展历程及应用 在一般的工程实际中,涡流检测包括测量和检测。对一些物理量,诸如距离、速度、加速度、转速等进行测量,对材料的化学成分和力学、电磁性能进行评估,对设备表面和内部线缺陷裂纹实施在线检测、分类和重构。随着涡流检测技术更深入广泛地应用,实际工程问题对涡流检测技术提出了更高的要求,成为推动涡流问题研究向更复杂更具体方向发展的源动力。 目前关于电涡流传感器的研究主要集中在非磁性被测体方面,关于磁性被测体的研究较少。早在1998年,英国universityofDerby的Tian等人就研究了电涡流传感器的输出与被测体的电磁特性之间的定性关系,他在论文中指出,对于非铁磁性被测体,其电阻率对输出的影响较大,而对于铁磁性被测体,其相

对磁导率和电阻率都会对输出产生影响。国内外很多文献也都指出了传感器输出对被测体电磁特性的敏感问题,并开展了相应的研究,但至今尚未发现改善这一缺陷的有效方法和思路。 二、电涡流传感器技术国内外研究现状 线圈的磁场分布直接影响传感器的性能,而线圈磁场分布又与探头结构和及其几何参数紧密相关。因此目前国内外关于电涡流传感器性能影响参数的研究主要集中在对线圈及其几何参数的研究。比如Garcia和Fava分别提出了一种计算任意形状线圈生成的磁场分布的方法。Theodoulidis提出了在具有矩形截面的矩形柱线圈作用下,位于其正下方的半无限大导体中的涡流分布闭合表达式。Fava等人通过二阶矢量势方法得到了矩形螺旋线圈产生的电磁场的解析表达式。sabbag和Buvat提出用体积积分法模拟含磁芯的传感器的工作状况来解决铁氧体磁芯引入后代来的空心圆柱线圈数学模型不再适用的问题;Burke利用半经验模型预测含磁芯的传感器线圈阻抗,并利用汉克转换计算线圈阻抗值。 国内对这方面的研究较少,主要是通过电涡流传感器对称轴上任意点的磁场强度与线圈几何参数的关系来反映电涡流传感器的性能。 目前传统的电涡流传感器处理电路一般都通过提取阻抗信号中的一个(电阻或感抗、幅值或相位)信息来反映被测量的变化,这方面的研究也较成熟。目前对电涡流传感器电路的研究主要集中在非线性校正和温度补偿方面。 三、电涡流传感器未来发展趋势 随着计算机技术、人工智能和信号处理技术的迅速发展,涡流问题的研究也取得了长足进展,使涡流检测技术在飞机机翼与螺栓连接疲劳损伤检测、核电站热输出管道检测、飞机燃气涡轮发动机叶片检测、海底石油管道及以发电机组为代表的旋转机械等重要零部件检测中得以运用。结合目前涡流检测技术研究存在不足,涡流检测技术的研究将会呈现以下趋势: 1.进一步完善不同被测体下线圈阻抗的求解理论。这里的不同被测体是指具有不同电磁特性的被测体。关于该方面的研究应包含两部分:一是不同被测体下线圈阻抗表达式的理论推导;二是研究获得线圈阻抗值的算法。当电磁场理论应用于电涡流传感器时,因为自身几何结构和边界条件的复杂性,导致线圈阻抗