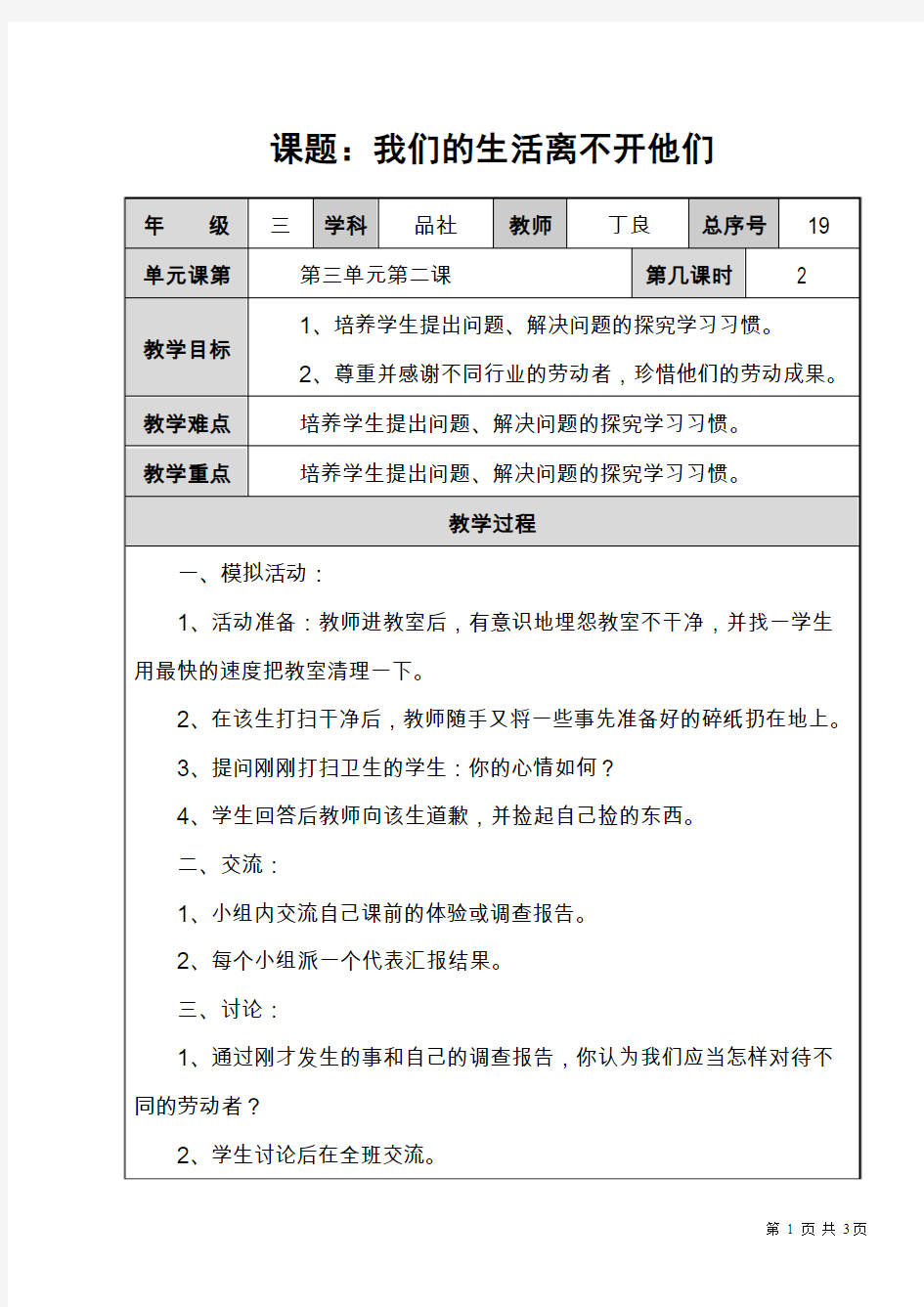

课题:我们的生活离不开他们

四年级道德与法治下册第三单元检测题 (总分105分,规范分5分) 一、填空题。(共14分) 1.,当思来处不易;,恒念物力维艰。 2.我国是一个大国。 3.农业生产种类多样,有__________、___________、____________和___________。 4.是我们的衣食之源。 5.如今走到世界各国,我们都可以看到“”的商品。 6.尽管人们从事着不同的劳动,但他们都有一个共同的称呼——“”。 二、判断题。(对的打“√”,错的打“×”,共16分) 1.工业是我们的衣食之源,我们吃的、用的、穿的、住的,样样离不开它。() 2.“中国农民丰收节”是为农民设立的节日,是一个中华民族共同参与、庆祝丰收的节日,体现了我国重视农业、尊重农民、感恩劳动的文化传统。() 3.畜牧业不仅承担着国家生态建设的主要任务,还肩负着提供多种林产品的重要使命。() 4.自2018年起,我国将每年春分日定为“中国农民丰收节”。() 5.五一劳动节是每年的五月一日。() 6.我们的生活离不开各行各业劳动者的付出,各行各业劳动者给人们提供了不同的服务,这才使这个社会有序的运转起来。() 7.人们无论从事什么职业,只是分工不同,没有高低贵贱之分。() 8.各行各业的劳动者每天辛勤的劳动,为我们的生活提供服务,我们用自己的语言来感谢他们的劳动就可以了。() 三、选择题。(将正确答案的序号写在括号里,共10分) 1.小明所在学校组织了学农活动,在一周的学农活动中,小明了解了我们平时所吃的粮食是如何加工而来的,了解了我们吃的菜是如何上餐桌的,小明认识到没有这些农业,我们的生活一天都难以维持。下列选项与小明的认识相符合的是()。 ①农业为我们提供食物,为工业生产提供原材料。 ②农业是我们的衣食之源,我们吃的用的穿的住的行的,样样离不开农业 ③农业生产与人们的生活联系密切 ④农业就是种植业 A.①③ B.①②③ C.①②③④ 2.农业生产种类包括()。 ①种植业②畜牧业③林业④渔业 A.① B.①②③ C.①②③④ 3.如今走到世界各国,我们都可以看到()的商品。 A.中国制造 B.中国创造 C.中国建造 4.“中国农民丰收节”定为每年的()。 A.春分日 B.夏至日 C.秋分日 5.下列选项不属于农业生产的是()。 A.海鲜 B.木材 C.牙刷 四、连线题。(共10分) 农业是我们的衣食之源,我们吃的、用的、穿的、住的、行的样样离不开农业。农业为我们提供食物,为工业生产提供材料。你能把下面的物品与农业生产

《圆的面积》教学设计 教学内容:六年级数学上册第67-68页圆的面积。 教学目标: 1:认知目标 理解圆的面积的含义;理解和掌握圆的面积公式。 2:过程与方法目标 经历圆的面积公式的推导过程,体验实验操作,逻辑推理的学习方法。 3:情感目标 引导学生进一步体会“转化”的数学思想,初步了解极限思想;体验发现新知识的快乐,增强学生的合作交流意识和能力,培养学生学习数学的兴趣。 教学重点:正确掌握圆面积的计算公式。 教学难点:圆面积计算公式的推导过程。 达标规程:操作---观察---引用---概括---记忆---应用 教学准备: 学生:圆形纸板、剪刀、彩笔、三角板等学具。 教师:相应课件或圆的面积演示教具 教学过程: 一、复习。 1、口算。422020.5 2 2 n 12.56 - n 2、已知圆的半径r,怎样求圆周长? 已知圆的半径r,圆周长的一半怎样求? 二、导入新课,揭示课题。 1、首先利用课件或教具演示,让学生直观感知画圆留下的轨迹是条封闭的曲线;其次,在内填充颜色并分离,让学生明确:这条封闭的曲线长度是圆的周长;填充的部分是曲线围成的面是圆的面积。接着,让学生摸一摸手中圆形纸片的面积和周长,亲身体验一下,并理解圆的面积指的是圆所占平面的大小叫做圆的面积。 2 、以幻灯片1的情境图创设情境,引入课题。 预设:(出示幻灯片1的情境图) 师:同学们,请看上面的这幅图,想一想,从图中你发现了什么信息?(学生观察思考)师:请你来说说。生1:我发现图上有一匹马拴在了树上。 师:请你也来说说。生2:我发现马儿吃草的最大范围可能是个圆形。 师:哦,是个圆形,还有没有?请仔细观察。生:我发现一个马儿提出了一 个问题。 师:这个问题是什么?生:这个小马说“我的最大活动范围有多大?”。 师:你们能帮它解决这个问题吗?怎么办?(生:我认为要知道用多大范围, 就得知道马儿它走过的圆形面积。) 师:只要知道圆的面积就可以解决这个问题是吧?今天我们就要一起来学习圆的面积。(板书课题“圆的面积”) 三、探究新知。 (一)圆的面积计算公式的推导 1 ?确定“转化”的策略。

《生活离不开电》教案 电的发现与应用作为一项里程碑式的科技成果,几乎改变了人类的整个生活。电已成为现代生活不可缺少的因素之一。然而,由于电的广泛利用,人们已经对此熟视无睹。这一课就是建立在学生对电的运用已经“熟视”而又“无睹”的基础上,通过一些猜想、调查等活动,引导他们体会电在现代生活中的重要作用,从而激发学习本单元的研究兴趣。 教学目标: (1)感受电在生活中的重要作用,激发学生进一步探究电的有关内容的兴趣和欲望。(2)培养学生根据一些生活经验对事物发生、发展的原因和结果的猜想能力。 (3)经历一次简单的调查与数据整理的过程。 (4)了解电在生活中的广泛用途,认识电是生活和工作中常用的能量来源,初步渗透能量转换的思想。 教学准备: 电器调查表 教学过程: 一、关于停电的猜想(11分钟) 1.活动:黑夜已经降临,一家人正在各自忙碌着。儿子正在台灯下作业,爷爷正在看报纸,爸爸在电脑前忙碌着,妈妈在厨房里忙碌着……突然一片漆黑,停电了!(2分钟) 2.讨论:推想,停电对这一家人的生活产生的影响。请遭遇过停电的同学谈感受。(3分钟)3.推想:还有哪些地方用到了电,把停电对我们的生活可能造成的影响写下来,看谁想得多。在更大的范围内推想停电给人们的生产生活造成的影响,把自己能想到的停电后可能造成的影响写下来。(4分钟) 4.交流:把大家写出来的停电后果的猜想汇集到黑板上,简单归类统计一下停电给我们生活的哪些方面造成了影响。(2分钟) 二、电器大调查(15分钟) (经历一次简单的调查与统计的过程,调查可以在学生之间展开) 1.电是通过哪些器具为人们做了哪些工作?写出自己所知道的用电器的名称和所完成的工作。(知道一些常见的电器,渗透能量转换的思想)(3分钟) 2.统计小组成员知道的电器种类和家用电器数量(4分钟) 小组成员家用电器数据统计 电器名称数量完成的工作 3.统计分析全班同学所知道的电器种类和家用电器种类和数量(5分钟) ?统计家用电器的种类数量,分析数据,看看哪些电器分别帮助我们做了哪些事,使用最多

圆的面积 教学内容:《圆的面积》是青岛版小学数学五年级下册第一单元第三课时第11——13页的内容。 教学目标: 1、了解圆的面积的含义,经历圆面积计算公式的推导过程,掌握圆面积计算公式。 2、能正确运用圆的面积公式计算圆的面积,并能运用圆面积知识解决一些简单实际的问题。 3、在估一估和探究圆面积公式的活动中,体会“化曲为直”的思想,初步感受极限思想。 教学重难点: 教学重点:圆的面积公式的推导过程以及圆的面积公式的应用。 教学难点:圆的面积公式推导过程。 教具、学具: 教师准备:投影仪,CAI课件,等分好的圆形纸片 学生准备:等分好的圆形纸片 教学过程: 一、创设情景,提出问题 师:同学们,喜欢上公园吗?来,让我们一起去公园瞧一瞧。(播放公园喷水头正在给草地浇水的场面)到了公园,你看到了什么? 生:我看到喷水头正在浇灌草地。 师:你能提出一两个数学问题吗? 生1:喷水头旋转一周,喷到水的地方形成了一个什么图形? 生2:浇灌了多大面积的草地? …… 师:这些问题都很好!这节课我们就来研究浇灌了多大面积的草地。 师:刚才有的同学看到喷水头旋转一周形成了一个圆形,求浇灌部分的面积,实际上就是求(圆的面积)。 圆的面积指的是哪一部分?我们把圆所占平面的大小叫做圆的面积。 师:继续看,你又发现了什么? 生:圆的面积越来越大。 师:这是为什么呢? 生:半径长了,面积也就大了;半径决定圆的面积。

师:看来圆的面积与它的半径是有关的。 二、自主学习,小组探究 1、首次探究自主估算巧设玄机 师:圆的面积与它的半径到底有什么关系?你准备怎样去寻找它们之间的关系呢? 生:我们如果能先确定半径,再试着找出它的面积,也许能找出它们之间的关系。 【学习纸:正面画有两个圆,上面标有半径的长度;背面在方格纸中画有与正面同样大小的圆。】 (1)师:好,这儿有两个圆,一个半径是1厘米,另一个半径是2厘米。任选一个你能估出它的面积吗? 生试估,师评价。 (学生有点困难时) 师:请大家翻到学习纸的背面,有两个与正面面积相等的两个圆,这里每个方格的边长是1厘米,那每个方格的面积就是(1平方厘米)。再试估一下,你选择的圆面积大约是多少?你是怎么估的? (2)师:再请大家拿出手中的圆片,你能估出它的面积是多少? 生可能有:贴到方格纸上;对折再对折,量出半径。 师:你是怎么想的?还真有办法!刚才我发现有更奇特的方法。 能不能将上面两种方法综合一下。 (3)师:刚才我们在估算圆的面积时,都有意无意的拿圆的面积与圆外的大正方形的面积比。(出示图) 师:如果不知道一个圆的半径,你还能表达出它的大概面积吗? 生:(先计算)圆的面积小于4r2。 师:谁来说说这里r2指的是哪部分的面积呢? 生:小正方形的面积。 师:我们是不是也可这样理解,将1/4圆看大一些为r2,那么圆的面积就会小于4r2。能不能将这里的扇形看小一些呢?那圆的面积就会大于(2r2)。 得出:2r2<圆的面积<4r2 师:看样子,圆的面积还真与半径有关系。大胆的猜一猜,圆的面积最有可能是多少? 2、再次探究触发灵感体会“极限” 师:现在如果知道圆的半径,你能求出圆的面积吗?

四年级下册道德与法治期末测试卷 2019—2020学年第二学期 一、填空。 1.畜牧业是()、()的农业生产活动。 2.我国草原辽阔,生活在草原上的牧民们以()为主。 3.我们国家是一个()大国,农业生产种类多样,有()、()、()、()等。 4.很多浪费行为是我们_________的想法导致的。 5.节约粮食是习惯,更是()。 6.我们每天吃的粮食和蔬菜离不开_____的劳作。 7.我们所穿的衣物离不开()的劳动。 8.社会的良好运转需要()的劳动。 9.不同职业在劳动方式上存在着____,但是劳动者之间是____的。 10.“五一”国际劳动节在每年的(),它是世界上()个国家的全国性节日。 11.学会(),根据实际需求合理消费,是拥有健康生活的()。 12.父母挣的钱都是他们辛苦劳动所得,无论何时都该()、()。 13.取之有度,(),则常足。 14.静以修身,()。 二、判断。(正确的画“V”,错误的画“×”) 1.不仅是粮食,水和电我们也应该杜绝浪费。() 2.小刚把一个咬了两口的馒头丢到了垃圾桶里。() 3.军军妈妈买东西总是不加节制,超过预算。() 4.小敏非常体贴父母,从不提让父母为难的要求。() 5.对待商店营业员我们一定要有礼貌,不能用语言侮辱别人。() 6.水稻的种植已经实现了全面机械化,种田人一点都不辛苦。() 7.牛奶来自畜牧业。() 8.农业为我们提供食物,为工业生产提供原材料。() 9.我们的生活用品都是农业生产提供的。()

10在校内受到欺负时可以请求老师保护。() 11.消费者无权索要发票。() 12.如果我们提出了一些不合理的要求,父母拒绝也是可以理解的。() 13.朋友之间应该相互关心,相互支持。() 14.“光盘行动”需要我们每个人共同参与。() 三、选择。 1.当我们在校外受到欺负时,不可以()。 A. 跟欺负自己的人硬碰硬,打一架。 B. 要保持冷静,不要害怕。 C. 向路过的大人或附近的居民求助。 2.“马背上的民族”指的是()。 A. 蒙古族 B. 维吾尔族 C. 景颇族 3.中国传统节日不包括()。 A. 清明节 B. 国庆节 C. 重阳节 4.学会与朋友(),友谊才能深厚长久。 A. 吵架 B. 相处 C. 互相嘲讽 5.下列说法正确的是()。 A. 各行各业的劳动者没有高低贵贱之分,大家都是平等的。 B. 小明认为没有了清洁工人,我们的城市照样可以干净整洁。 C. 公务员就是白吃国家饭的职业。 6.生肖也可以称()。 A. 生辰 B. 生日 C. 属相 7.过端午节时,我们通常会()。 A. 吃饺子 B. 赛龙舟 C. 赏花灯 8.不适应社会发展的风俗,需要()。 A. 彻底淘汰 B. 继续延续 C. 淘汰或者加以变革 9.“登高远眺、观赏菊花、遍插茱萸”是人们庆祝()时的活动。 A. 端午节 B. 中秋节 C. 重阳节 10.我们应该()各行各业的劳动者。 A. 尊重 B. 欺骗 C. 辱骂 39.天津“泥人张”是清代著名泥塑艺人()开创的泥人流派。 A. 张明三 B. 张明山 C. 王明三 11.()会伤害朋友之间的友谊。

《原始农耕生活》教案 教学目标简述河姆渡居民和半坡居民原始农耕生活的特征,并加以对比,从而使学生认识了解到中华文明起源中我国原始农耕经济的主要情况,使学生了解中华文明处于起源阶段时原始农耕经济的发展水平,进而认识其发展对中国远古时代社会进步的重要意义。 情感教育通过本课学习,使学生认同创造出我国原始农耕文化的先民们在自己劳动成果中体现出的智慧与淳朴的情感,以及他们对人类社会物质与精神进步做出的特有贡献;体会到这种进步的来不之不易,进而促发或增强学生对祖国历史和文化的认同之心,对中华民族祖先的尊敬之情。 教学重、难点教学重点是河姆渡、半坡原始居民的农耕生活。教学难点是引导学生比较分析历史文物并得出结论,体会祖先长期的观察和摸索的艰苦历程,从而珍惜祖先的劳动成果并加以继承。教学方法采用对比分析的方法,培养学生观察历史文物图,寻找图中较为明显的、主要的历史信息,结合已有知识,初步分析、解释图中历史信息,做出简单的或主要的历史结论的能力。 板书设计特征遗址时间地点工具生产生活河姆渡居民半坡居民 导入新课师:同学们,你们知道我们平时所吃的白米饭是从哪里来的吗?它又是什么时候出现的呢?生:摇头(一脸好奇)师:(微笑着说)那好,我们这节课就来解开这个谜题。在远古时代,人类是靠采集打猎获取食物,以维持生命,而这样的方式,是否能使人们餐

餐都温饱呢?生:不能,有时会找不到食物,挨饿。师:是的,为了叫人们不挨饿,有位叫神农的天神降临到人间,他长的是牛头、人身,力大无穷,一天,一只五颜六色的鸟为他衔来一枚稻穗,这就是最初的水稻,于是神农教人类怎样播种五谷,用自己的劳动,保障有足够的生活资料,从些也有了农耕。神农是慈爱的天神,他常常帮助穷苦人家耕种,像牛一样,辛辛苦苦为人类服务。人类跟神农学会了种地,有了足够的粮食,从此不愁挨饿一事。师:可是这样一位天神,最后却为人类光荣牺牲了,大家想不想知道,他是为什么而死的?生:(十分好奇)想师:不少人吃饱饭之后,常常会生病。有的人患了病,很长时间也不好,只能求神拜佛挺到死亡为止。这类事情被神农知道之后,他感到很焦急,他不相信巫医问卜,他为了治疗更多的疾病,便不停地去品尝更多的草木。一日而遇七十毒,一次,他在品尝一种攀援在石缝中开小黄花的藤状植物时,把花和茎吃到肚子里以后,没有多久,就感到肚子钻心地痛,好像肠子断裂了一样,痛得他死去活来,满地打滚。最后神农没有能顶得住,被这种草所毒死。神农虽然被毒死,却用他的生命,发现了一种含有剧毒的草,人们给它起名叫”断肠草”。这个故事就叫“神农尝百草”。为了纪念这位天神,人们为他建造了一座碉像(展示幻灯片“神农氏作,斲(zhuó)木为耜(sì),揉木为耒(lěi),耒耨(nòu)之利,以教天下”)但这毕竟是神话传说,没有科学根据,要知道原始农耕是如何出现,还需要我们通过课本来了解。讲授新课师:原始农耕是如何出现的?(引导学生看课本)生:原始先民在漫长的采集生活中,逐渐发现植物生长是有规律的。他们

小学数学优质课教案圆 的面积 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

《圆的面积》 教学内容 九年义务教育六年制数学第十一册94-95页圆面积公式的推导、例3以及面积公式的运用。 教学目标 1、使学生理解圆的面积的含义.经历体验圆的面积公式的推导过程,理解和掌握圆的面积公式. 2、使学生能够正确地计算圆的面积,培养学生解决简单的实际问题的能力,渗透类比、极限的思想。 3、通过圆的面积公式推导过程,培养学生的合作精神和创新意识,培养观察、猜想、验证的实验方法与态度。 教学重点 圆面积的公式推导的过程。 教学难点 理解圆经过无数等分剪拼后可以拼成一个近似的长方形。并且发现拼成的长方形的长相当于圆周长的一半。 教具、学具准备 有关圆面积的课件,彩色圆形纸片(每小组1个),剪刀(每组2把).学生每人准备一个圆形物品。 教学过程 一、创设情境,提出问题 【课件演示】花园里新建了一个圆形花坛,为了让花坛更漂亮,管理员叔叔打算给花坛铺上草坪,需要多少平方米的草坪呢?这实际上是要解决什么数学问题? 揭示课题,板书:圆的面积 二、充分感知,理解圆的面积的意义。 提问:什么叫圆的面积呢?请大家拿出准备好的圆形纸片,用你喜欢的 方式感受一下圆的面积,告诉大家圆的面积指的是什么? 课件显示:圆所占平面的大小叫做圆的面积。 你认为圆面积的大小和什么有关? 三、自主探究,合作交流。 1、引导转化: 回忆学过的一些平面图形的面积的推导过程,这些图形面积公式的推导过程有什么共同点?那么能不能把圆也转化成学过的平面图形来推导面积计算公式? 2、动手尝试探索。 (1)分小组动手操作,剪一剪,拼一拼,看能拼成什么图形? (2)展示交流并介绍:你拼成了什么图形?在拼的过程中你发现了什么? 如果我们再继续等分下去,拼成的图形会怎么样? 小结:随着等分的份数无限增加,可以把圆剪拼成一个近似的长方形。 你能否根据圆与剪拼成的长方形之间的关系想出圆的面积公式?

《生活离不开电》教学设计 教材分析 本课先设计了一个快速猜想活动,引导学生对停电事件给生活带来的不便和影响进行回忆和猜想,使学生体验到电在生活中的重要作用。在此基础上,教材又设计了选择活动——关于电的调查,旨在引导学生根据自己的实际情况,选择适合自己的研究主题,如:身边的电器、停电的原因等等,使学生能加深对电的认识,了解生活中电的有关常识,初步渗透安全用电及节约用电的意识。 学情分析 学生经过一个学期的科学课学习,在日常生活经验的影响下,对电有初步的认识,关于电的作用,电的转化,停电的原因等内容略有所知,但受年龄特征的影响,他们对电的认识是不完善也不够深刻的,依然存在着许许多多的问题,本课就是在学生已有的知识、经验的基础上,用情境体验法,谈话引导法,问题激疑法,举例分析法,媒体展示法等,引导学生亲历一系列的活动,促使学生的科学素养得到进一步提高。 学习目标 1.感受电在生活中的重要作用,激发学生进一步探究有关电的内容的兴趣和欲望。 2.培养学生根据一些生活经验对事物发生、发展的原因和结果的猜想能力。 3.通过调查、观察等方法了解电在生活中的广泛用途,了解电的有关知识,认识电是生活和工作中常用的能量来源。 教学重难点 重点:了解电在生活中的广泛用途,认识电是生活和工作中常用的能量来源,初步了解能量可以转换。 难点:经历简单的调查与数据整理的过程,培养学生根据一些生活经验对事物发生、发展的原因和结果的猜想能力。 评价任务 1.通过快速猜想活动认识电在生活中的作用。 2.完成关于电的调查活动并填写调查记录表。 教学准备

教师准备:停电后居民情况的录像,电的作用录像,停电的原因新闻报道等,事先印发好P53电器调查表。 学生准备:学生课前调查家用电器的作用,调查停电原因。 教学过程 一、激趣引入 (课件展示)同学们,每当夜幕降临的时候,万家灯火亮了起来,瞬间赶走了黑暗。这要非常的感谢我们的好朋友——电。今天,我们就来学习《生活离不开电》。 二、快速猜想 1.(课件展示)黑夜已经降临,一家人正在各自忙碌着。妙妙在台灯下写作业,爸爸在客厅里看电视,奶奶在沙发上看报纸,妈妈在厨房里忙碌着……突然一片漆黑,停电了! 2.以小组为单位讨论:停电对这一家人的生活产生的影响。请遭遇过停电的同学谈感受。 3.动脑思考:电的作用到底有多大?把停电对我们的生活可能造成的影响写下来,看谁想得多。 4.全班交流:把大家写出来的停电后果的猜想汇集到黑板上,简单归类统计一下停电给我们生活的哪些方面造成了影响。 三、关于电的调查 1.调查一下生活中哪些地方、哪些器具用到了电,电帮助人们做了些什么。写出自己所知道的电器名称和所完成的工作。(知道一些常见的电器,渗透能量转换的思想) 2.小组长统计小组成员知道的电器种类和家用电器数量。 3.统计分析全班同学所知道的电器种类和家用电器数量。 (1)统计家用电器的种类数量,分析数据,看看哪些电器分别帮助我们做了哪些事,使用最多的是什么。 (2)统计自己所知道的电器,看看它们都涉及到哪些领域。 (3)讨论:电通过电器都变成了什么?(渗透能量转化思想) 小结:通过刚才的统计和分析,我们不难体会到电在我们的生产、生活中已

简答题 1、你怎样理解“没有一千次的失败,就没有第一千零一次的成功”这句话? 答:这句话告诉我们:失败是成功之母。失败也是一种收获,是酝酿成功的肥沃土壤。只我们不断总结失败的原因,不轻言放弃,坚持到底,一定会取得最后的成功。 2、我们生活在信息世界中,怎样才能避免掉进“网络陷阱”? 答:(1)要善于网上学习,不浏览不良信息,不上成人网站; (2)增强自我保护意识,不轻易告诉网友自己的联系方式,不随便约会网友; (3)不沉溺网络游戏。 (4)不打开来历不明的子邮件; (5)不下载陌生的不知名的软件。 3、结合日常生活实际,举例说明“我们的生活离不开农业”这个道理。 答:农业与我们的生活息息相关,它为我们提供粮食、工业原料。我们吃的米饭、蔬菜、肉类、蛋奶等食物都来自农业;我们穿的衣服、住的房屋的原材料很多来自农业,所以说我们的生活离不开农业。 4、你知道在我国的世界遗产有哪些吗?为什么要保护文明遗产? 答:我知道我国的世界遗产有长城、故宫、泰山、黄山、张家界等。世界遗产是人类罕见的、目前无法替代的财富,是人类文明精华中的精华,是独一无二的。一旦破坏了,就永远无法恢复原貌,所以要保护文明遗产。 5、有人认为上网利大于弊,也有人认为上网弊大于利,你认为呢?联系生活实际说说你的观点。 答:我认为上网利大于弊。因为上网可以丰富自己的课外知识,而且上网聊天还可以促进人与人之间交流,让我们不孤僻,有朋友。以后的社会哪里离得开电脑啊?要先打下基础才行啊。通过网络还可以学习英语呢!又方便又省钱。我们通过网络和别人交流,很方便,还可以在网上提问题,会有人帮你解答问题。或:我认为上网弊大于利。因为我们有一些同学上网就是玩游戏,上课的时候老是想着游戏的事情,学习下降了。还有些同学老是在网上和人聊天,有时候看一些不健康的网站,这样对小学生的生活会有影响。 6、常见的传媒有哪些?对我们的生活有什么影响? 答:我们常见的传媒有电视、计算机、网络、广播、报刊等。给我们的生活带来便捷和欢乐,还可以带来财富。 7、制作瓷器的过程是怎样的? 答:瓷器制作有六个步骤:和瓷泥、制坯、烘干、上釉、烧窑、质检。 8、网络是个虚拟的世界,我们要不要遵守规则?怎样避免掉入网络陷阱? 答:网络尽管是个虚拟世界,我们也要遵守规则。要遵守网络规则,提高警惕,免受伤害。不浏览不良信息和不健康的网站,不轻易告诉别人地址和电话,不打开来历不明的电子邮件。 9、驿站的用途是什么? 答:驿站是用于喂养邮驿专用的马匹和供驿传人员吃饭、住宿的地方。信使在驿站休息,换马后继续前进。10列举五个世界之最。 答:世界上最高的高原——青藏高原; 世界上最宽的瀑布——伊瓜苏瀑布; 世界上最大最深的海洋——太平洋; 世界上最大的高原——巴西高原; 世界上最大的盆地——刚果盆地; 世界上最大的沙漠——撒哈拉沙漠; 世界上最高的山峰——珠穆朗玛峰; 世界上最大的湖泊——里海。

原始农耕生活 教学目标: 1、知识与能力: 通过本课学习,使学生了解在中华文明起源中我国原始农耕经济的主要情况,包括原始农业的兴起,河姆渡原始居民、半坡原始居民的农耕生活,使学生了解中华文明处于起源阶段时原始农耕经济的发展水平,进而认识其发展对中国远古时代社会进步的重要意义。 通过本课学习,初步培养学生观察历史文物图,寻找图中较为明显的、主要的历史信息,结合已有知识,初步分析、解释图中历史信息,做出简单的或主要的历史结论的能力。 2、过程与方法: 通过课堂讨论、交流、表演和课后动手制作、实践活动,感知远古人类在文明演进中的艰辛历程,逐步积累客观真实的农耕知识,加深对早期人类生产、生活状况的理解,体验劳动人民勇于创造的精神。 本课教学用具是多媒体教学课件,教学方法是启发式的谈话法,设计探究问题与学生质疑相结合。 3、情感态度与价值观: 通过本课学习,使学生认同创造出我国原始农耕文化的先民们在自己劳动成果中体现出的智慧与淳朴的情感,以及他们对人类社会物质与精神进步做出的特有贡献;进而促发或增强学生对祖国历史和文化的认同之心,对中华民族祖先的尊敬之情。 教学重点和难点: 教学重点:河姆渡、半坡原始居民的农耕生活。 教学难点:对农耕生活的理解认识。 教学过程: 1、导入新课: 播放轻音乐,放松身心。用学生最熟悉的诗歌《悯农》引出课本“引言”中伏羲氏教民熟食、结网捕鱼和神农氏教民播种五谷的故事,带出从考古发现了解我们的先人如何从食物的“采集”者变为食物的“生产”者的话题。然后学生带着问题预习课文,进入学习状态。 2、探究过程:

(1)教师出示探究问题一:假如你是一个生活在原始社会的人,仅靠在野外“采集”食物为生有哪些不便之处?(受季节变化和天灾影响大,食物来源不充足,需要不断迁徒,等等),然后引出获得固定的食物来源怎么办的问题,从而得出开始农耕生活是原始人类改善生存状态的关键的认识。探究问题二:推测一下,自然界中的什么现象可能促使原始人类注意到野生的植物可以人工种植,引导学生联系“引言”中神农氏拣坠落地上的谷粒,种在田里的神话传说,进行合理的分析推测:多年从事采集的原始人类,注意到可食的植物种子落地、发芽、生长、成熟,从而开始进行人工种植的尝试,原始农业于是便开始出现了。 (2)教师听取意见、归纳出自然条件、特别是地理环境对长江流域河姆渡和黄河流域半坡的农耕作物品种的不同影响;再扩展到对两大流域居民定居生活的影响,从而向学生灌输渗透人们在改造自然、利用自然、顺应自然中要科学合理,协调兼顾的教育观念。展示图片,让学生观察、比较河姆渡的原始居民建造的干栏式住房、半坡原始居民半地穴式房屋复原图,并让学生分小组讨论、分析这两种房屋建筑有什么不同?为什么有此不同?这两地的原始居民在建造房屋时是怎样考虑的? (3)了解农业兴起的主要原因,观察在河姆渡、半坡原始居民的农耕成就中,有哪些农耕经济现象?各种因素的内在联系如何:原始农业中的生产工具与产量的关系,原始农业与渔猎的关系,原始农业与饲养业、手工制陶和纺织的关系,生产、生活与原始艺术和早期文字的关系,原始陶器和纺织与定居生活的关系等。 巩固小结: 1、出示话题:我国的原始居民过着什么样的生活?你愿意生活在那个时代吗?为什么?(根据老师展示的历史实物图片,学生发挥想象力,任意选择一种居民设计、表演他们一天的生活) 2、小制作:看看谁能在最短的时间内设计出一个经济实用的表格,对所学知识进行归类,明确农耕经济中的劳动分工。

圆的面积。 执教者:名山街道中心校学校胡治菊 教学目标: 1. 通过观察、操作、分析,引导学生推导出圆面积的计算公式,并能运用公式解答一些简单的实际问题。 2. 激发学生参与整个课堂教学活动的学习兴趣,培养学生的分析、观察和概括能力,发展学生的空间观念。 3. 渗透转化的数学思想和极限思想。 教学重点: 1、正确计算圆的面积。 2、理解圆的周长和半径与转转化后近似长方形的长和宽的关系。 3、利用转化思想进行面积公式的推导。 教学难点: 圆面积公式的推导并能利用公式灵活的运用公式进行计算。 教具准备:多媒体课件,圆片、纸板、剪刀。 学具准备:把圆片分成十六等分,并按课本图所示,剪拼并贴成近似长方形。 教学过程: 一、创设情境,导入新课 师:这是一块圆形的镜框,如果要给这块镜框的四周镶上花边,是求圆形镜框的什么? 生:圆形镜框的周长

师:如果要给镜框配一块玻璃,又是求圆形镜框什么呢? 生:圆的面积 这节课我们一起来研究圆的面积。(板书课题:圆的面积) 师:看到这个课题,你最想知道什么? 生:我想知道怎样求圆的面积? 生:圆的面积公式是什么? 师:真是一群爱学习的好孩子。 生:读学习目标 师:目标解析 二、动手操作,体会“转化”的数学思想方法 1、比一比、感悟圆的面积。 师:首先我们来玩一个小游戏,游戏的名称:“比比谁的速度快”课件播放:涂色 师:抽生读游戏规则 师:准备好了吗?预备,开始。 生:动手涂圆。 师:停、老师宣布这个小组获得本次比赛的冠军。你们有什么疑问吗?生:不公平 师:问为什么不公平 生:他们小组涂的面积太小了。 师:你们小组呢?(涂的面积太大了) 师:你们同意吗?

七年级上册《原始农耕生活》教案 【教学目标】 知识与能力目标: 1、了解我国原始农耕经济的主要情况,包括河姆渡原始居民、半坡原始居民以及大汶口原始居民的农耕生活。 2、了解中华文明处于起源阶段时原始农耕经济的发展水平,进而认识其发展 ___远古时代社会进步的重要意义。 过程与方法目标: 初步培养自己观察历史文物图,寻找图中较为明显的、主要的历史信息,结合已有知识,初步分析、解释图中历史信息,做出简单的或主要的历史结论的能力 情感态度与价值观目标: 认同创造出我国原始农耕文化的先民们在自己劳动成果中体现出的智慧与淳朴的情感,以及他们对人类社会物质与精神进步做出的

特有贡献;进而促发或增强我们对祖国历史和文化的认同之心,对中华民族祖先的尊敬之情。 【教学重难点】 重点:我国早期人类的生活和生产状况 难点:远古居民的生存方式 【导学过程】 教师讲解与学生分析讨论相结合 【情景导入】 师:同学们,假如你是一个生活在原始社会的人,如果仅靠在野外采集、捕捉食物为生,会有哪些不便之处? 学生回答明确:受季节变化和天灾影响大,食物不充足、不稳定,需要经常迁徙。

那么我国古代劳动人民是如何解决这些问题的。你了解我国古代那些关于农耕的传说,谈一谈。 学生回答:伏羲氏:结网捕鱼,创立八卦。神农氏:教民播种,尝遍百草。 师:今天我们就带着这些问题去学习第2课,原始农耕生活 【自主预习】 (一)河姆渡原始农耕 结合课文内容及图画归纳出河姆渡原始居民生产生活情况 学生讨论归纳知道以下知识 河姆渡原始农耕 1、地点:长江流域的浙江余姚 2、时间:距今约7千年

3、生产工具:磨制石器耒耜 4、农耕作物:水稻 5、定居生活:干栏式房屋 6、原始饲养业:家畜(猪) 7、原始手工业:陶器、简单的玉器、原始乐器 (二)半坡原始居民的生活 结合课文内容及图画归纳出半坡原始居民生产生活情况学生讨论归纳知道以下知识 半坡原始居民的生活 1、地点:黄河流域陕西西安 2、时间:距今约五六千年

第三单元美好生活哪里来 第7课我们的衣食之源 教学目标 1.了解农业生产者在农作物的种植和生产过程中付出的辛勤劳动。 2.在学习过程中了解到食物的来之不易,养成节约粮食、珍惜劳动者的劳动的好习惯。 教学重难点: 教学重点:了解农业生产的主要种类及他们与人们生活的紧密联系。 教学难点:了解农业生产的主要种类。 教学准备:师制作课件,收集案例资料;学生课前查找关于农业方面的资料。 教学方法:启发式、自主学习法、讨论交流法 课时安排:2 课时 教学过程 第一课时 一、激趣引入。 1.观看学生浪费粮食的图片。学生边看边思考:这个孩子的做法正确吗? 2.学生交流。 3.师小结:“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。”盘中的每一粒粮食都来之不易,我们又有什么资格浪费粮食呢?今天,我们便要学习我们的衣食之源之白白的大米哪里来。(揭示课题:白白的大米哪里来) 二、新知探究。 1.师播放“白白的大米”视频及图片。生认真观察。

师:视频和图片中是什么粮食? 生:大米。 师:对,是大米。大米可以做成香喷喷的米饭。当你吃着米饭的时侯,可曾想过,这白白的大米从哪里来的? 2.看一看:继续播放大米生产过程视频。 3.说一说:大米哪里来。 4.师讲解大米的生产过程。 育秧——插秧——田间管理——收割——碾米 (1)农民利用塑料地膜保温保湿,精心培育和护理秧苗。(育秧) (2)秧田里长出绿绿的秧苗,种田人忙着把秧苗移栽到宽广的水田里。(插秧) (3)为了让水稻能苗壮成长,种田人顶着太阳,冒着风雨,在田间地头施肥、灌溉、喷药、排水……(田间管理) (4)一串串沉甸甸的稻穗弯下了腰。种田人顶着烈日,忙着收割,然后用脱粒机将稻子脱粒后就成了稻谷。(收割) (5)农民们把晒干的稻谷送进碾米机,谷壳与米自动分离,出来的是白花花的大米。(碾米) 5.请选择一种农作物,可以是粮食作物,也可以是蔬菜,了解一下它的种植过程。 (1)学生根据自身经历选择一种农作物,在小组内交流它的种植过程。 (2)每组派一个代表到台上交流汇报。 (3)师对学生的汇报作补充。 三、拓展延伸。 1.了解小麦的种植过程

2019版七年级历史上册第一单元史前时期:中国境内人类 的活动第2课原始农耕生活教案新人教版 一、教学目标 1.通过本课学习,使学生了解我国原始农耕生活的主要情况,包括河姆渡原始居民、半坡原始居民的农耕生活,以及原始农业的发展。培养学生观察历史文物图片或模型的基本技能和陈述历史问题的口头表达能力。 2.初步掌握用表格进行归纳与分析的学习方法,提高作简单的或主要的历史结论的能力。通过展示文物图片及提出问题,积累对原始农耕生活的认识;在学习中,使学生学会应用观察法、比较法,并感知人类在文明演进中的艰辛历程。 3.通过本课学习,使学生认同创造出我国原始农耕文化的先民们在自己劳动成果中体现出的智慧与淳朴的情感,进而促发或增强学生对祖国历史和文化的认同之心,对中华民族祖先的尊敬之情。体会人类适应自然的漫长和艰辛,增强承受挫折的意志,珍惜生命。 二、教学重难点 重点:河姆渡、半坡原始居民的农耕生活 难点:原始农业的发展 三、教学策略 教法:图片分析法、观察法、比较法 学法:合作探究法 四、教学准备 多媒体课件 五、教学过程 【导入新课】 教师:第1节课中,我们学习了我国早期的人类“元谋人和北京人”,他们如何获取食物?学生:打猎、采集。 展示图片(见课件)

教师:打猎、采集,方便么? 学生:不方便。颠沛流离、居无定所。受季节变化和天灾的影响大,食物来源不充足、不稳定,需要经常迁徙。 教师:采集和狩猎的生活有很大的局限性,至神农时代,人们的生活方式和生活状况发生了翻天覆地的变化。神农播种五谷,人们过上定居生活,人类进入农耕时代。 人类农耕时代的到来是进步,还是倒退了?这一时期的历史遗存里呈现出什么特色?中国早期的农业又是怎样发展的?让我们带着这些问题走进第2课的学习──原始农耕生活。 出示图片(见课件),导入到新课学习中。 设计意图:通过北京人等原始人类的采集和狩猎生活带来的巨大不便,引入到本课的学习,让学生意识到从采集、狩猎生活步入农耕生活是人类社会的进步,具有划时代的意义,非常自然贴切。 【讲授新课】 原始农业的发展 提出问题:让学生阅读课本第9页至第10页的内容,回答“原始农业兴起的时间、兴起地区、发展变化、兴起和发展的重要标志、兴起和发展的意义”等问题。 教师通过多媒体出示答案。 过渡:距今10 000年左右,在中国的长江、黄河和淮河等流域兴起了原始农业,为古代文明社会的形成奠定了物质基础。古代原始农耕文化的遗址可谓星罗棋布,而最为典型的代表一个在黄河流域,另一个在长江流域。 图片展示:多媒体展示 教师:黄河流域的典型代表是半坡原始居民,长江流域的典型代表是河姆渡原始居民,他们的生产生活有相似之处,也有很大差异。让我们先走进半坡原始居民的生活,了解一下他们的生产生活状况。 出示图片,展示问题,让学生阅读课本第6页至第8页回答如下问题。 学生回答后,老师出示答案: 1.半坡人主要使用磨制石器、骨器、角器,另外也使用弓箭、长矛、石球,以及鱼叉、渔钩、渔网等工具。

道德与法制2019年四年级下册9 生活离不开他们练习卷A卷 姓名:________ 班级:________ 成绩:________ 小朋友,带上你一段时间的学习成果,一起来做个自我检测吧,相信你一定是最棒的! 一、选择题 1 . 下列()项是不尊重别人。 A.医生耐给病人看病心B.同桌认真的讲解难题 C.踢翻清洁工的塑料瓶袋子D.她们周末帮助孤寡老人打扫卫生 2 . 教导主任的工作不包括() A.安排课程表 B.组织课间活动 C.组织学校老师的教研活动和培训 3 . 下列不是劳动者的是()。 A.工人B.农民C.司机D.学生 4 . 治病救人的劳动者是()。 A.医生B.农民C.作家D.司机 5 . 下面是家乡传统行业的是()。 A.畜牧业B.电子产业C.电信公司 6 . 我知道我们身边还有很多()的人,我要为他们点赞。 A.了不起B.平凡C.普通 二、填空题 7 . 各行各业的劳动者每天辛勤地劳动,为我们的生活提供_____。 8 . 我们的生活离不开各行各业_____的付出,各行各业的_____给人们提供了不同的服务,才使这个社会_____

地运转起来。 9 . 我们要___________学校的每一位工作人员,珍惜他们的劳动。 10 . 我国的航天技术已经达到_____________ 。 11 . 我们可以用自己的实际行动来_____他们的劳动。 12 . 校园里除了老师,还有门卫、园丁、厨师等工作人员。因为他们的默默工作,我们的校园才更加安全、舒适、美好。我们要尊重学校的每一位(__________),珍惜他们的(______)。 三、判断题 13 . 我要成为校园志愿者为大家服务。(____) 14 . 我们应该尊重并感谢为大家服务的人。(______) 15 . 学校里的每一位工作人员都很辛苦。(____) 16 . 脑力劳动的人比体力劳动的人高贵。(______) 17 . 司机是比较低贱的工作。(______) 18 . 我们的日常生活与各行各业人们的辛勤劳动密切相关(________) 19 . 化肥农药属于农产品。(_______) 四、简答题 20 . 请你对劳动者说一句表示感谢的话。 21 . 行业间都是孤立的,不需要分工与合作。 22 . 李宏说:“我们的生活衣食住行用样样都离不开农业。”王华说:“我们的生活衣食住行用样样都离不开工业。”两人争论不休,你认为呢?谈谈你的看法。。

第二课《原始农耕生活》教学设计 一、教材分析 本课的板块结构为:“半坡居民的生活”、“河姆渡人的生活”、“原始农业的发展”。第一、第二个子目同第三个子目之间是从具体到抽象的归纳概括关系。第一个子目与第二个子目之间是并列关系。半坡人的生活和河姆渡人的生活分别是北方黄河流域、南方长江流域原始农耕文明的典型。他们使用磨制石器种植农作物、饲养家畜,过着定居的生活。我国原始农业逐渐形成与发展,为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础。教材例举了大量文物图片,重视学生实证意识的培养。同时,还配有《我国原始农耕时代主要遗址图》强化学生历史的时空概念。培养学生历史学科素养。 二、学情分析 七年级学生刚接触历史学科的学习,有着强烈的好奇心和求知欲。原始农耕时代距今久远,许多知识学生理解起来有一定的困难,需要在课堂中展示考古发现的图片或文字资料、灵活多样地组织材料进行教学,引导学生积极思考。 三、教学目标 (一)知识与能力 了解半坡居民、河姆渡居民的生活特点,知道原始农业的兴起及其重要意义。初步学习对具体历史资料进行归纳、概括、分析、比较,得出历史结论的历史思维方法。 (二)过程与方法 识读《北方半地穴式圆形房屋复原图》和《河姆渡人的干栏式建筑复原图》,形象地掌握半坡居民和河姆渡居民房屋的特点;通过概括、比较,弄清半坡居民和河姆渡居民生活的特点。(三)情感态度价值观 认识我们的祖先在生产劳动中表现出来的智慧与成就,产生崇敬之情,从而达到对祖国悠久历史的认同和尊重。 四、教学重难点 重点:半坡、河姆渡原始居民的农耕生活及其特点。 难点:农业发展对中华文明产生的深远影响;知道考古发现是了解史前社会历史的重要依据。 五、教学策略 图片分析法、观察法、比较法、合作探究法

人教版小学数学六年级上册《圆的面积》 教学过程 ⊙复习铺垫,导入新课 1.回忆圆的周长的计算方法。 (1)已知直径怎样求圆的周长? (2)已知半径怎样求半圆的周长? 2.建立圆的面积的概念。 (1)感知圆的面积的大小。师拿出准备好的大小不同的两张圆形纸片,问:大家看这两张圆形纸片,它们的面积一样大吗?师明确:圆的面积有大有小。师:谁能说一说什么叫做圆的面积呢?师指出:圆所占平面的大小叫做圆的面积。 (2)区别圆的面积和周长。指导学生拿出准备好的圆形学具,同桌之间用手摸一摸,指一指:哪儿是圆的周长?哪儿是圆的面积?学生操作后,师生共同明确:圆的周长是指围成圆一周的封闭曲线的长;圆的面积是指圆所占平面的大小。 ⊙动手操作,探究新知 1.通过度量,猜想圆的面积的大小。用边长等于半径的小正方形透明塑料片,直接度量圆的面积,(课件演示度量过程)观察后得出圆的面积比4个小正方形小,又比3个小正方形大。初步猜想:圆的面积相当于半径平方的3倍多一些。师:由此看出,要求圆的精确面积是无法通过度量得出的。 2.回忆多边形面积公式的推导过程。想一想,我们是用什么方法

推导出平行四边形、三角形和梯形的面积公式的?(课件演示平行四边形的面积推导过程) 过渡:我们在学习推导几何图形的面积公式时,总是把新的图形通过分割、拼合等办法,将它们转化成我们熟悉的图形。今天我们能不能也用这样的方法推导出圆的面积计算公式呢? 3.动手操作。 (1)组织学生分别把圆平均分成16份、32份,然后剪开,拼成两个近似的长方形。课件演示剪拼的过程: (2)讨论:①拼成的图形是长方形吗?(是近似的长方形,因为它的上下两条边不是线段) ②圆和近似的长方形有什么关系?(形状变了,但面积相等) ③把圆平均分成16份和32份后,拼成的图形有什么区别?(把圆平均分成32份后拼成的图形更接近于长方形) ④如果把一个圆平均分成64份、128份……拼成的图形会怎样呢?(课件演示,得出结论:圆平均分成的份数越多,拼成的图形越接近于长方形) (3)观察、汇报拼成的长方形与圆的关系。 ①拼成的长方形的长和宽与圆的周长和半径有什么关系?(结合学生汇报,课件演示)