江西岩溶发育规律及一般处治浅议

向乾俊

(江西省交通设计院南昌330002)

摘要:通过论述江西岩溶发育规律、分布特征和一般处治思路,为岩溶地区的公路工程建设规划选址、勘察设计、施工与养护提供基本方法,以供公路工程勘察、设计与施工同行商讨。

关键词:岩土工程;岩溶;规律;处治;浅议

0 前言

岩溶是大自然的产物,是人类工程活动面临的复杂问题。公路工程建设会经常遇到岩溶的影响与制约。现在我们进一步认识江西岩溶的一些规律与特征,对公路工程建设意义仍然很大。

1江西岩溶形成的条件

江西位于我国东南部,兼有山地、丘陵和平原地貌,从元古代至新生代地层发育齐全,地质构造跨两大单元,隆起与拗陷复杂;构造运动、岩浆活动、沉积作用、变质作用具多旋回性、多阶段性和不平衡性,形成不同时期的碎屑物质和沉积环境,进而产生不尽相同的碳酸盐可溶岩类建造;而四季分明降雨不均的亚热带湿润气候,致地表河湖水系发达地下水网沟通,构成典型的江南丘陵和武夷山地过湿区,使不同时期的可溶岩体被内外地质营力不断改造,为岩溶的发生发展提供了充要条件。

2江西岩溶发育的规律

2.1岩溶在可溶岩中的发育规律

江西可溶岩的形成时代较广泛。晚元古界震旦系、古生界寒武系、奥陶系、泥盆系、石炭系、二迭系和中生界三迭系等地层均有发育。由于地层岩性不同岩溶发育程度相差较大。据多年的资料积累和研究,江西岩溶在可溶岩中的发育规律为:石炭系上统黄龙组、船山组,二迭系上统长兴组灰岩,呈灰色或灰白色、亮晶结构层厚质纯,岩溶最发育,溶洞、暗河多见此层。如九江至景德镇高速公路(九景高速)鄱阳湖特大桥基岩为石炭系黄龙组灰岩,在2000m不到的主桥址范围揭露溶洞几百个,最高达20.96m。著名景观彭泽龙宫洞洞高50m,长度超过3000m。而宜春高安田慕江暗河长达15km;二迭系下统栖霞组、茅口组,三迭系下统大冶组灰岩,呈黑色紫红等色,隐晶结构层薄质杂,岩溶发育次之;而震旦系、寒武系、奥陶系等碳酸盐岩,年代久远侵蚀风化严重,岩溶相对较弱。同样的鄱阳湖大桥引桥基岩为奥陶系白云质灰岩,风化厚度大,未揭露溶洞。因此,公路工程建设应根据地质年代和岩性特点判断、分析岩溶的发育情况,进而采取经济合理的的措施处治。

2.2岩溶沿构造发育规律

隆起与拗陷是宏观构造的主要表现形式,也是控制可溶岩分布的因素。江西地跨两大构造单元,大致以浙赣铁路为界,赣北为扬子准地台东南缘,赣中南为华南褶皱系东北域。全省隆起和拗陷大致沿东西向相间发育,中部贯穿南北向串珠式构造盆地,构成整个地势为东南西三面高耸而北部低洼格局。拗陷在不同的地质时代接受沉积形成巨厚的碳酸盐沉积建造岩类。岩溶与拗陷是密切相关的,骨干拗陷带和构造盆地是岩溶最为集中之处。如瑞昌—彭泽拗陷带、萍乡—乐平拗陷带、吉安构造盆地等都是可溶岩分布之所。就一般微观构造(断裂、褶皱)而言,岩溶受各类构造影响是明显的。可溶岩断层面附近、岩体破碎带之内、可溶岩与非可溶岩接触带、背斜的核部等构造利于具溶蚀性的地下水运动,因而岩溶洞穴、暗河相对较多。如鄱阳湖特大桥岩溶同时位于新干-湖口深大断裂北端、湖口向斜核部、泥盆系志留系石英砂岩泥质页岩与石炭系二迭系灰岩的交界部位,典型的沿构造发育岩溶。岩溶进一步导致完整岩体沟穴纵横缝隙交错,筑路建桥应尽量避开或大角度相交以消除隐患。

2.3岩溶充填规律

岩溶充填状况不外乎全充填、半充填和无充填。充填程度与岩溶本身的连通性、地壳升降、溶蚀速度与充填速度有关。一般而言岩性杂质多、溶蚀管隙连通性差、地下水运动微弱、溶蚀速度低于充填速度、地壳处于相对下降的低平地段岩溶充填较好,反之则差。据资料分析,江西的石炭系黄龙组、船山组和二迭系长兴组灰岩形成的溶洞充填最差,充填率20~30%,大多为半充填和无充填,充填物以粉细砂、卵砾石为主。二迭系栖霞组、茅口组、三迭系岩溶充填

较好,充填率50%以上,充填物一般均见粘性土。其余可溶岩地层岩溶则以全充填为主,充填率达80~90%。从充填程度和充填物性质可以预测岩溶的发展趋势。无充填、半充填的岩溶说明溶蚀速度大于充填速度,洞穴可能会继续变化,不利于工程建筑物的稳定。全充填溶洞充填速度大于溶蚀速度,岩溶处于萎缩阶段而利于构造物稳定。构筑物如果落在全充填岩溶上是较为安全的,可以按土石混合地基或稍加处理按一般地基看待。

2.4岩溶垂向分布规律

岩溶垂直发育深度能够说明地壳新构造升降运动的幅度,更是工程建设关注的重要问题。据钻孔揭露,江西岩溶发育带从地表裸露直至地表以下几百米之处,底部随古地形起伏与地下水活动的基准面而变化。总体趋势是由南至北、由东西二侧向中部逐渐加深,与现代地形起伏基本一致。赣南岩溶带底部标高一般在零米以上,赣北则在零米以下,地表至负100米以上为强岩溶发育带。待建九江至瑞昌高速公路区域内的瑞彭拗陷带岩溶最低底部标高为负611m,为全省之最。说明是江西新构造运动强度较大地区之一(11月26日发生的5.7级中强地震就是明证)。由此可见,江西岩溶带厚度是巨大的,分布深度远远超出构筑物持力层受力范围。好在岩溶是由溶蚀空间和网状岩体构成,网状岩体起到框架支撑作用,尤其是体积溶蚀小于50%情况下框架作用更明显,为人们生活与工程建设的地壳提供了基本支撑。公路工程构筑物基础不可能也无需穿过岩溶垂直分布带。

3 江西可溶岩分布特征

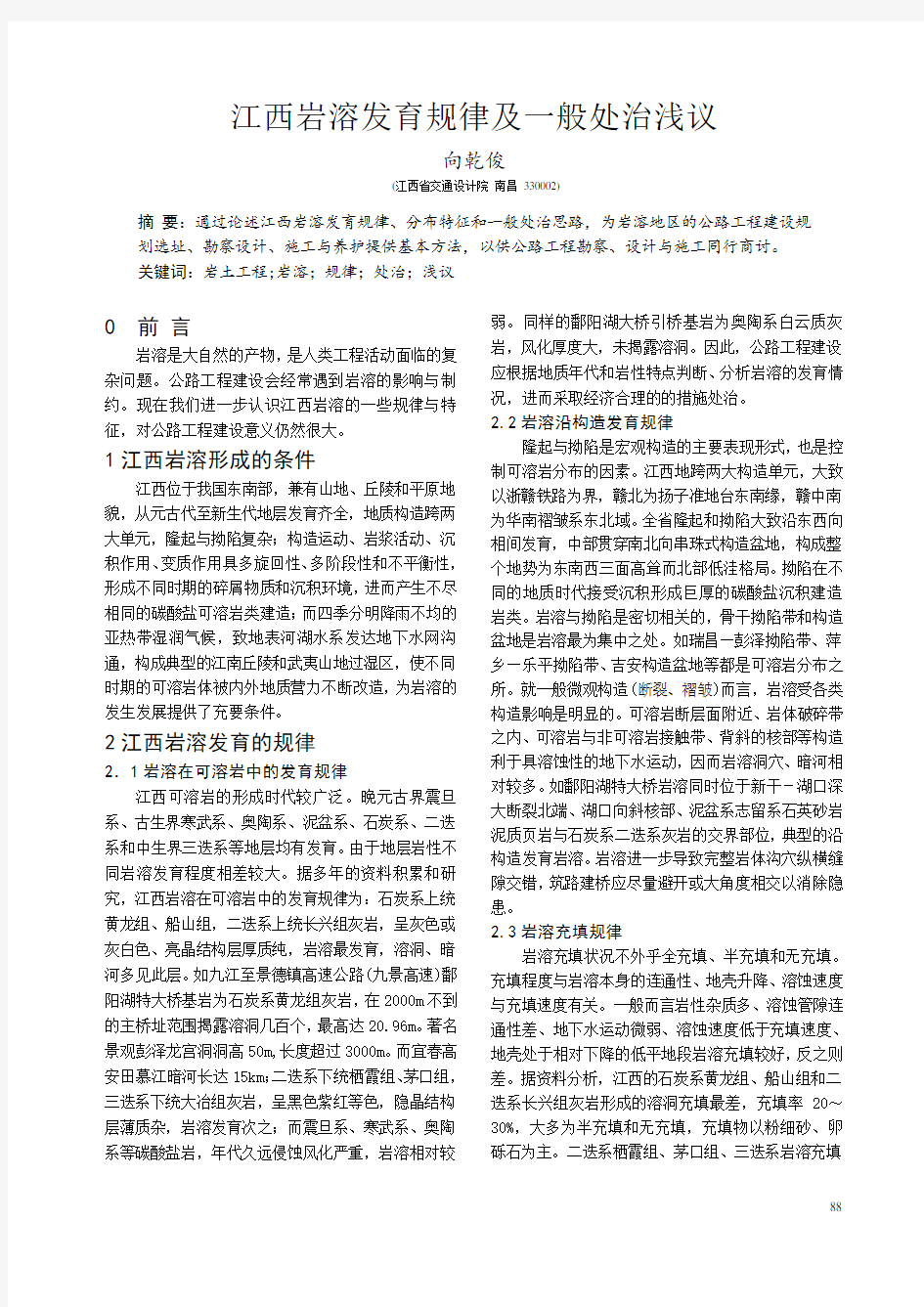

岩溶的分布是地质作用的综合反映,是可溶岩在内外因素影响下的长期结果。江西可溶岩出露面积9928km2,隐伏面积4000km2,约占全省总面积的8.75%。其中岩溶发育较强烈的面积大于5000km2。根据岩溶分布状况,江西全境可划分为“三带”“三块”发育区。“三带”为瑞昌—彭泽发育带,萍乡—乐平发育带,崇义—宁都发育带。“三块”为上饶发育块,吉安发育块,龙南发育块(见图1)。凡涉及上述地段的工程规划选址、勘察设计、施工与养护必须重视岩溶的影响。

3.1瑞昌—彭泽发育带

该带东西长约150km,南北宽约20~40km,岩溶主要在奥陶系、石炭系、二迭系地层发育。其中奥陶系出露面积小,溶洞不发育。而石炭系、二迭系岩溶发育好。据九景高速鄱阳湖特大桥地质勘探,岩溶钻孔遇洞率最大达90%,总体线岩溶率7%。著名的彭泽龙宫洞洞高50m,长度超3000m。地表地下岩溶极为典型,复杂。公路工程建设应十分注意洞穴、暗河的影响。

3.2萍乡—乐平发育带

由西向东经宜春、高安、丰城、余干、乐平、终于景德镇,长约450km,宽50~100km。西部沿袁河、锦江流域和绿水流域分布,中部南昌地区覆盖在中生代白垩系、第三系红层之下,东部则斜跨乐安河、昌江流域延至安徽,出露不均。主要发育层为石炭系、二迭系、三迭系地层。已建的上瑞高速公路昌付至金鱼石段大都位于该带,在建和拟建的济南至广州国家高速公路景德镇至鹰潭段,大庆至广州国家高速公路

武宁至吉安段都受到其影响。据昌金高速公路曾家高

图1 江西岩溶分布示意图

架桥钻探,钻孔见洞率67%,线岩溶率约12%。被誉为“地下艺术长廊”的萍乡福田孽龙洞和长超15km 的宜春高安田慕江暗河位于此带。带内常见地面塌陷报导,如2005年9月25日萍乡巨源村突现直径约3m 的大洞,地裂范围达3km2,部分山岗、田地、公路不同程度地出现裂隙,是我省岩溶规模、危害最大的发育带。

3.3崇义—宁都发育带

该带西延广东,长约250km,宽40~80km,北东向展布。石炭系是其主要发育层。在赣州附近被白垩系红层覆盖而出露零星,崇义县境西南部的聂都乡有石灰岩洞群,钻孔见洞率40%左右,线岩溶率约5%。岩溶现象亦典型。

3.4上饶发育块

多分布于上饶以东的玉山、广丰等地。东出省境入浙江。梨园至温家圳高速公路的起始段位于该区。据钻孔资料,钻孔见洞率45~56%,线岩溶率5~6%,局部覆盖型岩溶大于露出型岩溶。

3.5吉安发育块

主要分布于吉安、吉水、安福和永新等地。赣粤

高速公路受其影响较大。河流低洼地段以覆盖型为主。局部钻孔见洞率60%左右,线岩溶率达9%。近年也常见岩溶塌陷的报导。2004年3月,赣粤高速公路吉安县互通立交匝道边缘出现直径16m,深10~18m 的塌陷坑,四周土体放射性开裂,危及主线桥基础。2005年6月又在吉安吉州区熊村稻田出现塌坑。该区是我省覆盖型岩溶分布、危害最大的发育块。

3.6龙南发育块

以龙南为中心北东向延伸约60km,宽30km。面积

较小但危害不小。

4 岩溶一般处治对策

无论是地表岩溶或覆盖型岩溶,作为构筑物地基一般由坚硬的岩石和破碎的溶蚀洞隙及填充物组成,各向异性软弱不均稳定性差是其主要特点。构筑物面临不均匀沉降或塌陷的严重地质问题,必须经过稳妥的处治方能在岩溶地基上进行工程建设。

4.1整平填塞是岩溶处治之基

整平填塞就是将软硬不均的地基削硬填软基本达到各向同性软硬较均的目的,使构造物荷载向下传递性状相似,由此保持建筑物的整体稳定。填塞有浅部与深部之分。浅部填塞一般用于表露和埋深小于3米的岩溶,开挖后用毛石、砂砾、粘性土充满分层压实。深部填塞用于埋深大于3米的岩溶,主要方法为注浆,片块石抛填等。填塞应注意地下水系的保护。对于有流水的地下岩溶宜用块石等粗料抛填以留空隙作为水流通道。该法经济合理、施工便利、安全可靠,适用于各岩溶发育带(块)。

4.2桩基跨越是岩溶处治之本

溶蚀空间或埋深较大的岩溶,填塞有时不能体现安全、经济、合理原则,技术难度也较大。利用部分岩土摩擦力和支撑力,采用上部桥板下部桩基跨越较理想。桩基能将构筑物荷载直接传递到下部较完整岩体或通过桩周摩擦力传递至深部,受力合理施工方便,不改变地下水系。昌金高速公路B2-1标段填方路基施工时出现半径30m的岩溶塌陷,遂将路基填方改为桩基架桥通过。九景高速鄱阳湖特大桥全长3799m,80%位于岩溶地带,设计采用桩基效果很好,巳经住11月26日九江5.7级地震的考验。桩基的入岩深度各行业做法不一,但均从安全角度考虑较多。基于桩基载荷试验成果而制定的《建筑桩基技术规范》认为桩端入岩深度0.5米左右嵌岩段的侧阻和端阻发挥的作用最佳,本文也认为这是最为经济合理的。公路桥涵桩基也应视岩溶上覆地层厚度、受力特性和荷载大小而确定嵌入完整岩体的深度。桩基最适合覆盖型的强岩溶地基,造价虽高但安全可靠。像瑞昌-彭泽、萍乡-乐平发育带、吉安发育块的强岩溶地段应多采用桩基处治。

4.3强固基础是岩溶处治之辅

在填塞不够稳妥或岩溶埋深大于3~5m情况下,强固公路工程构造物基础是岩溶处治的一种行之有效的辅助方法。不同的构造物有不同的基础强固方式。作为公路路基而言,强固方法主要有满铺连续钢筋混凝土板、路床土工格栅、加筋轻质路堤等。桥涵有明挖扩大基础,扩基与桩混合基础。通过基础的强固和扩大受力面积,调整荷载均匀分布,从而利于构造物的稳定。昌金高速湘赣收费站附近岩溶路堑采用配筋连续混凝土板解决了岩溶埋深较大的问题,一年多的通车证明了处治的效果较佳。该法适应于岩溶发育较弱或埋深较大地段的路基与小桥涵基础处治。4.4理论验算是岩溶处治之据

岩溶处治验算主要是验算岩溶洞穴顶板安全厚度和岩溶埋深安全深度。其方法有地基附加应力法、溶洞顶板塌陷堵塞估算法、双向板(梁)分析法、厚跨比值法、成拱分析法、结构力学分析法、有限单元法等。岩溶洞穴的稳定性主要与洞穴顶板的厚度、跨度、节理裂隙状况,受荷性质以及当地气候等因素有关。在选取验算方法时应遵循由简到繁、建模分析、多种方法相互验证原则,根据验算结果采取适当的处治措施。如九景高速公路鄱阳湖大桥岩溶洞穴稳定性验算采用简单的顶板塌陷堵塞估算法验算,认为绝大多数洞穴稳定不会影响大桥基础安全,这一结论得到5年通车运营的考验。昌金高速公路岩溶路基采用地基土附加应力法验算,得出岩溶埋深大于9m对路基不会构成威胁结论,因而概不处治。对埋深3~9m的岩溶采用在路面之下设置配筋连续混凝土板或路床部位土工格栅包裸砂砾石处治,通车一年未见不良现象,说明验算基本正确。

4.5四新技术是岩溶处治之源

“四新技术”是科学发展的结晶,是推动人类工程活动进步的动力,更是岩溶处治方法不断更新的不竭之源。人类在工程活动中面对岩溶由恐惧绕避到从容治理,从单一填塞到综合方法,从天然材料到人工新材,从现场分析到建模验算无一不是四新技术运用的体现。随着越来越多越来越复杂的岩溶处治,四新技术已渗透到勘察设计、施工与养护每个环节。如岩

溶勘察中的物探新技术:水陆两栖时间域电磁法、高

密度电法、浅层地震法、井中CT透视法、探地雷达法等,为查明岩溶构造空间分布规律与形态立下了汗马功劳。而岩溶处治施工中的新技术使用较多的有冲击成孔法、定向爆破法、冷冻开挖法、高压灌浆法等,为岩溶处治技术的发展贡献很大。只有四新技术才能推动岩溶处治的不断发展,今后要偿试和开发无害灌浆、超长桩基、轻质高强路堤、环保混凝土锥体填塞

等新技术,使岩溶处治更上台阶。

5 结语

1、江西岩溶主要集中分布在“三带”“三块”地区,这是江西区域地形地貌、地层岩性、构造形迹及新构造运动制约和湿润气候、复杂水文地质条件影响的结果。

2、在“三带”“三块”内,石炭系黄龙组、船山组,二迭系下统长兴组灰岩岩溶最为发育,地貌典型,洞穴暗河较多,是工程建设必须特别引起重视的地层;二迭系栖霞组、三迭系灰岩岩溶发育次之,也是工程建设的不良地层;而震旦系、寒武系、奥陶系灰岩白云质灰岩岩溶发育最弱。

3.岩溶处治是系统工程,必须重视各环节管理和各部门协调配合。正确树立岩土工程勘察是岩溶处治的关键,科学设计是岩溶处治的核心,施工质量是岩溶处治的保证。增加勘察投入,开拓设计思路,运用施工新方法是岩溶处治的必由之路。

4、岩溶处治要遵循治标治本原则,改善岩溶地基与强固构造物基础并重,四新技术运用与勘察设计施工结合,建模评价洞穴稳定与不断探索处治新法同举,力争做到处治安全、经济、有效。

5、岩溶处治不仅要考虑经济技术指标更要维护其工程与水文环境及生态平衡,尽量减少地表、地下自然环境的破坏,用可持续的科学发展观贯穿处治全过程。

参考文献:

[1]江西省工程地质图说明书.(1:50万)江西省地质矿产局

水文地质工程地质大队. 1985年8月.

[2]向乾俊.九江鄱阳湖口大桥岩溶特征及处理讨论[A].江

西交通公路学会.‘97年会论文[C].1997年6月.

煤矿塌陷应该分为采空区塌陷和岩溶塌陷两种。 采空区塌陷:长期的大规模的开采形成采空区,随着采空区面积不断加大,煤层的顶板(覆岩)失去支撑,顶板岩层随之发生弯曲、断裂、垮落,产生倾斜变形和水平移动。垮落过程中引发采空区周围的岩体变形、松动、乃至破坏使采空区上覆岩层随之弯曲下沉,覆岩层的这种弯曲到达地面后,形成地表沉陷现象。 这类塌陷可通过调查采矿活动情况和地面迹象预防。 岩溶塌陷:岩溶塌陷(karst breakdown survey)是指在岩溶地区,下部可溶岩层中的溶洞或上覆土层中的土洞,因自身洞体扩大或在自然与人为因素影响下,顶板失稳产生塌落或沉陷的统称。在矿区通常是由于在岩溶地区抽排地下水造成周边地下水位变化,地下水掏空溶洞充填物形成土洞。 这类塌陷的诱因通常和水位变化有关,如暴雨,或者长时间干旱后的降雨,还有就是地表水的下渗。这类塌陷预防主要通过物探方法探查土洞。 ***地区塌陷灾害发育的基本条件:一是岩溶洞隙和断层发育;二是地表存在一定厚丨$的松散盖层;三是雨水侵蚀和易于改变的岩溶地下水动力条件;四是地下采空区保安矿柱被非法采矿破坏较为严重。 (一)岩溶洞隙发育是产生岩溶塌陷的基础 育,岩溶发育越强烈,其岩溶洞隙的数世和规模就越大,岩层也就较为破碎,有利于岩溶塌陷的形成。从对岩溶塌陷灾情调查证实,塌陷坑的规模大小与开口洞隙存在着密切的垂向对应关系,洞隙的规模和洞隙平面形态决定塌坑的规模与塌陷区的平面形态,洞隙的开口越大,塌陷的可能性就越大。 (二)松散盖层是塌陷的主体 经对发生的23起塌陷灾害踏勘得知,由黏土、砂、砾石组成的土层是塌陷体的主要组成部分,在水流渗透作用下,松散盖层下部被潜蚀和淘空,土层自重加大,抗塌力减弱,当风化破碎岩层超过荷载时产生塌陷。 (三)地下水活动对岩溶的潜烛作用 地下水活动是岩溶塌陷形成的重要动力因素。地下水位的变化,使岩土体含水量增大,其潜蚀冲刷和淘空作用促使岩溶洞隙快速发育,黏性土塑性变软,强度降低—在洞隙管道中流动的地下水,其涡流有很强的冲击和掏蚀能力,在洞隙的开口处,上部馥土层被淘蚀逐而形成土洞并不断扩张导致塌陷。 (四)地下采矿活动的影响 万山特区具有数百年的汞矿开采史,因地下采矿爆破震动造成采矿区岩层破碎,部分保安矿柱多年来遭人为破坏,矿洞顶板岩在难以支撑上部重力条件下失稳而引发10余处塌陷..铜仁地区此类塌陷灾害皆为非岩溶性塌陷,属于矿山采空区的采空塌陷。

正确认识小学生生长发育特点 小学生生长发育的一般规律是指大多数小学生在成长过程中所表现的一般现象。尽管由于遗传、环境、营养、体育锻炼、疾病等因素可导致个体间的差异,但一般规律还是普遍存在的。我国将少年儿童生长发育过程作如下年龄分期:婴儿期,从出生到1岁;幼儿期,l~3岁;学龄前期,3~6岁;学龄期,7~11或12岁;青春期,约10~20岁。山东中医药大学第二附属医院小儿科王明月 一、生长发育是由量变到质变的过程 小学生的生长发育,不仅是身高、体重的增加,而且全身各个器官也在逐渐分化,机能逐渐成熟。量变与质变虽各有一定的缓急阶段,但两者经常交替进行。例如由婴儿到青春期过程中,消化系统的长度和胃的容积显著增加,其结构和功能也逐渐完善。各种消化酶的含量增加,胃酸分泌增多,浓度升高,消化系统从只能容纳少量流质食物逐渐达到能消化复杂的固体食物。又如大脑在逐渐增大、重量增加的过程中,其皮层记忆、思维、分析等功能也在发展,并且大脑在体积和重量长成以后,它的功能还在不断发展、完善。 二、生长发育的不均衡性和程序性 人从小到大总是不断地生长发育,既有连续性又有阶段性。每一个阶段都有其特点,区别于其他阶段,同时每一个阶段又彼此有规律地交替、衔接,尽管由于多种因素的作用,不可能所有的人都按一个速度生长发育,但总的趋势是一致的。 (一)第一个生长高峰期 由胎儿时期开始到出生后1岁,为第一个生长高峰期。以身高、体重为例,在第一年内身高增加20~25厘米,体重增加6 000~7 000克。第二年内身高增加约10厘米,体重增加约2 500~3 500克,是出生后增长速度较快的阶段。此后增长速度显著下降,身高每年增长约4~5厘米,体重每年约增加1 500~2 500克,直到10

岩溶地貌的形成条件 学号:09440230xx (四川大学工商管理学院) 摘要:再演溶地区,水与岩石是构成岩溶作用的一对矛盾。就岩石而言,首先,必须是可溶的,否则水就不可能进行溶蚀,岩溶作用也就无从发生。其次,岩石必须是透水的,当岩溶具有透水性时,地表水才能渗透入地下并转化为地下水,这样,地下水才能起主导作用,形成作为岩溶标志的地下溶洞。就水而言,首先水具有溶蚀力,如果水没有溶蚀力,熔岩作用就很难进行,熔岩地貌也就无法形成。净水的溶蚀力是微弱的,担当水中含有CO2时,其溶蚀力就会增大,对碳酸盐类的可溶性岩石(石灰岩、白云岩等)才能才生溶蚀作用。其次,水必须是流动的,因为停滞的水很快就会变成饱和溶液,因而失去溶蚀力,岩溶作用就会停止,岩溶地貌也就得不到发育。因此,岩溶的可溶性、透水性,水的溶蚀性、流动性,就成为岩溶作用的基本条件。 关键词:岩溶作用透水性可溶性流动性溶蚀力 1 前言 岩溶,原称喀斯特。喀斯特原是南斯拉夫西北部沿海一带碳酸盐岩高原的地名。那里发育着各种碳酸盐岩地形。十九世纪末,南斯拉夫学者斯威治研究了喀斯特高原的奇特地貌,并把这种地貌叫做喀斯特。以后,就借用喀斯特这个地名来称呼碳酸盐岩地区一系列特殊的地貌过程和水文现象。这样,喀斯特一词便一直成为世界各国所通用的专有术语。 岩溶地区的许多特征,不仅在碳酸盐岩地区存在,而且在其他可溶性岩石地区,如白云岩、石膏、岩盐等分布的地区也可见到。不过由于石灰岩的分布广泛,所以岩溶地貌主要还是分布在石灰岩地区。 凡是以地下水为主、地表水为辅,以化学过程(溶解于沉淀)为主、机械过程(流水侵蚀和沉积、重力崩塌和堆积)为辅的对可溶性岩石的破坏和改造作用都叫岩溶作用。这种作用所造成的地表形态和地下形态就叫岩溶地貌岩溶作用及其所产生的水文现象和地貌现象统称岩溶。 发生在石灰岩、白云岩、石膏、岩盐等可溶性岩石中的岩溶叫真岩溶。另外,在碎屑岩(角砾岩、砂岩等)冻土和黄土地区,也存在着类似岩溶的现象。但这些发生在非可溶性岩中的类似岩溶的现象,都成为假岩溶。 岩溶地貌在我国分布非常广泛。广西的桂林山水、云南的路南石林,接闻名于世。这些奇异的景观都是法语在碳酸盐岩地区的。由此可见,岩溶的研究在我国具有十分重要的意义(参考文献《自然地理学》杨达源编)。

小儿生长发育的规律及特点 人的生长发育是连续不断进行的,有时快些,有时慢些。在体格方面,年龄越小,生长速度越快。出生后半年内,生长发育最快,半岁以后生长速度减慢,到青春期又增快。?生长发育中,各功能的发育由低级到高级,由简单到复杂。整个身体的运动功能,按“从头到脚”的顺序发育,先会抬头,其次挺胸、独自坐,然后会站,最后才会行走。?在小儿发育过程中,各个器官、系统发育不平衡,脑子的生长发育先快后慢,7~8岁大脑的重量已接近成人。而生殖器发育先慢后快,幼儿时期发育并不明显,青春期时发育明显增快。皮下脂肪在婴儿时期增加比较快,以后减慢,青春期又稍微快些,这在女孩表现更为明显。?胎儿时期至成人身体各部发育比例标准不是绝对的,个体间存在差异,只要大致在正常标准范围内就可以了。小儿在生长发育过程中,各系统、器官的功能和形态在不断地完善,形成了各年龄段的不同特点。?小儿年龄阶段的划分根据小儿年龄阶段的生理解剖特点,一般可将小儿时期划分成七个阶段:?胎儿期,指受孕到分娩这一段时间,共280天;?新生儿期,指出生到1个月;?婴儿期,出生1个月到1周岁;?幼儿期,指1~3岁;?学龄前期,指3~6岁;?学龄期,指6岁到青春期;?青春期,约从十三四岁开始到十八九岁。? 体重增长规律及测量方法判断一个孩子体格发育是否正常,体重是一项很重要的指标,同时根据体重还可推测出小儿的营养状态。?正常小儿出生的时候平均体重为3.1~3.3千克,男孩比女孩稍重一点。出生后的最初几天,小儿可出现生理性体重下降,但下降范围一般不超过300克,生后3~4天体重就不断增加。体重增加的速度和年龄有关,生后3个月之内生长最快,平均每天增加25~30克,4~5个月时,体重是出生时的2倍,1周岁时约为出生时的3倍。1岁以内每个月的体重可按下列公式推算:?1~6个月小儿的体重(克)=出生体重+月龄?×?600(克);?7~12个月小儿的体重(克)=出生体重+月龄?×?500(克);? 1岁以后平均每年大约增加2千克,2~10岁小儿的体重(千克)=年龄?×?2+8(千克)。例如,1个4岁小儿,他的体重为4×2+8=16(千克)。?一般在10岁以前男孩比女孩重,10~16岁女孩较男孩重,以后男孩又较女孩重。增长速度也不一定很均匀,受多方因素影响。? 身高增长的因素及测量方法身高可以反映骨骼的发育情况。正常小儿出生时平均身长为50厘米,身高增长的规律和体重一样,年龄越小增长越快。出生后6个月以内,平均每月长2.5厘米左右。6~12个月,平均每月长1.2厘米左右。1周岁以后的平均身高可依以下公式计算:?身高(厘米)=年龄×5+80(厘米)。例如,4岁小儿的大概身高(厘米)=4×5+80=100(厘米)。青春期身高增长速度加快,12岁以后,就不能按以 上公式推算了。?

二、工程岩处理原则 3、厂区岩溶地基处理原则与方法 3.1 厂区岩溶地基处理的基本原则 根据厂区岩溶发育的特征,为了稳妥、可靠地处理这些复杂的岩溶地基,参照岩溶地区处理地下溶洞的经验[2,3],制订了如下处理原则: 1)基础下有岩溶发育的地基,当按设计要求进行处理后,可按“地基为岩层”看待,充分利用基岩的承载能力。 2)因白云岩极易风化且遇水软化,故要求在地基开挖后及时封底,以避免基岩裸露或浸水时间过底而降低其承载力。 3)厂区土层具有弱膨胀潜势,当满足强度要求及沉降差要求时,可将次要的建(构)筑物的基础置于土层上,但要注意建筑单元内的地基的均一性,基础下的地基,不允许一部分为土层而另一部分为岩层,以避免不均匀沉降,确保建筑物的安全。 4)对岩溶的处理必须不影响场地和地基的稳定,在场地范围及附近不得大量抽取地下水,以相对保持场地地下水的平衡,以免造成地表沉陷。 5)基础设计应尽量以岩石地基作为主要受力层。厂区内有的地方岩石大面积裸露,有的地方虽被开垦为庄稼地,但土层薄,易于将基础坐落到坚固的岩石上,这是平果铝工程地基条件中有利的一面。 6)鉴于厂区岩溶地质条件的复杂性,要求地基开挖后加强施工验槽工作,核对实际情况与勘察报告、设计图低是否相符;必要时可补做一些“施工勘察”,以便及时准确地处理不良地质问题。 3.2 厂区岩溶地基处理方法 3.2.1 规划布局“绕避”为先 根据厂区岩溶初勘的基本结论,结合场地的构造发育情况,在总图布置的初步设计阶段,对岩溶治理采取“绕避为先”的对策。在平面布置上,调整主要建(构)筑物的方向,使厂房纵轴与强岩溶发育带大体垂直,目的在于要少碰到岩溶;在竖向设计上,鉴于不宜切薄溶洞顶板的厚度,又由于地下水补给量受季节性的控制,在丰水期水位大大升高,因此取消了原

Advances in Geosciences地球科学前沿, 2018, 8(4), 845-851 Published Online August 2018 in Hans. https://www.doczj.com/doc/804573033.html,/journal/ag https://https://www.doczj.com/doc/804573033.html,/10.12677/ag.2018.84092 Typical Zone Division of Karst Development in China Xianfa Cao1,2, Hailing Li1 1College of Civil Engineering and Architecture, Guilin University of Technology, Guilin Guangxi 2Guangxi Key Laboratory of Geomechanics and Geotechnical Engineering, Guilin Guangxi Received: Jul. 27th, 2018; accepted: Aug. 12th, 2018; published: Aug. 20th, 2018 Abstract Determining the typical area of karst development in China would provide positive reference for theoretical research of engineering geology in karst areas in China. By quantitative or semi-quantitative analyzing on the distribution characteristics, climatic conditions and formation lithology of carbonate rocks in China, regional difference characteristics of karst development in carbonate rock regions in China are evaluated, and finally the representative karst zone in China is reasonably and theoretically delineated and demonstrated. Results show that: the pure Carbo-nate rocks in southwest of China in tropical and subtropical climate zones which are very favora-ble for karst development, distribute continuously and massively, and therefore can be consi-dered as the most typical karst area. This is also a very explanation that karst morphology devel-ops completely. Especially, karst in the zone including Guangxi Zhuang Autonomous Region, southeast and northeast of Guizhou Province, and southeastern of Chongqing Municipality, is the most representative karst region in southwest of China because of its purest carbonate rocks. Keywords Carbonate Rocks; Karst Area; Representative Karst Zone 中国典型岩溶发育区域划分 曹贤发1,2,李海玲1 1桂林理工大学土木与建筑工程学院,广西桂林 2广西岩土力学与工程重点实验室,广西桂林 收稿日期:2018年7月27日;录用日期:2018年8月12日;发布日期:2018年8月20日

岩溶地区基础设计的一般原则 方小丹 (华南理工大学建筑设计研究院) 一、问题的提出 岩溶地区建筑物的基础设计是工程师们常感困惑的难题。多年来的工程实践,有机会接触不少此类问题,有成功的心得,也有对失败的思考。本文拟通过对其中部分有代表性的工程实例的简要介绍分析,来探讨岩溶地区基础设计的一般原则。 例1、广州市景泰坑某住宅小区 工程概况:建筑物九层,局部十层,首层层高5.6m,其余2.8m,总建筑面积6.5万㎡,钢筋混凝土框架结构。 场区工程地质条件:人工填土,耕植层厚0.8-2m,坡洪积层(粘土及粉质粘土)厚4~8m,标贯数3~10击;残积层(粘土、粉质粘土、粉土)厚3~12m,标贯数5~15.5击。下伏基岩为石炭系壶天群灰岩,灰色、深灰色,岩质坚硬,岩石上部裂隙发育,有三个钻孔发现溶洞,洞深分别为0.2、1.3、1.55m,有填充物。场地内,发现钻孔8#、9#、12#、13#、14#一带灰岩顶面标高特别低,与周围钻孔的灰岩顶板标高相差3~10米不等,该地段区域存在一个以8#、13#为中心的溶蚀漏斗。 基础型式:采用天然地基上的条形基础,基底置于坡洪积粉质粘土层上,设计估算最大沉降6-7㎝,竣工验收时实测5.7㎝。建成后效果良好。 例2、肇庆市某办公楼 工程概况:十四层钢筋混凝土框剪结构,一层地下室,总建筑面积约2万㎡。 场区工程地质条件:耕植土层0.3~1m,淤泥及淤泥质土层7~10 m。粉质粘土,粘土层4~7 m。下伏基岩为灰岩,岩溶发育,溶洞高0.5~3.1m不等。 基础型式:采用桩筏基础(混凝土灌注桩加筏基)。考虑到淤泥层的透水性很差,桩距较密的沉管灌注桩将造成地面隆起,桩的质量难以保证,故以挤土桩(沉管灌注桩)与排土桩(钻孔灌注桩)相间,桩端支承于残积层上。建成后效果良好。 例3、韶关某办公-住宅楼

学前儿童生长发育的一般规律 2010-08-13 16:16 学前儿童生长发育的规律是指群体儿童在生长发育过程中的一般现象。虽然在生长发育过程中,受到环境、营养、体育锻炼、疾病等因素的影响,而出现个体差异,但一般的规律还是存在的。儿童生长发育状况,是反映其健康状况的一面镜子。因此,幼儿园的保教人员必须了解、研究和掌握儿童生长发育的共同规律,结合各年龄幼儿的具体情况,采取必要的卫生措施,以达到保护、促进、增强和提高幼儿健康水平的目的。 (一)生长发育是由量变到质变的过程 儿童的生长发育是由不明显的细小的量变到突然的质变的复杂过程。不仅表现为身高体重的增加,还表现为全身各个器官的逐渐分化,功能的逐渐成熟。量变和质变通常是同时进行的,但各有一定的缓急阶段。例如,消化系统由新生儿到达成人时,各器官在不断长大、长重的同时,结构和机能也逐渐复杂和完善起来。如:小儿的胃容积小,胃腺数目少分泌液的量少,胃酸的浓度和胃蛋白酶的效能低,随年龄增长,变大增多增加,质也发生了变化,效能也提高了(新生儿只能接受少量流质食物,随着消化器官的发育,结构和机能的加强,逐渐能消化固体食物) 由此可见,儿童不是成人的缩影。幼儿不仅身体比成人小,而且是一个比较简单的机体。幼儿动作粗大,情感简单,是一个没有成熟,缺少经验的机体,他们对环境的适应和对自身的保护,以及各种知识及能力,都在不断地发展和加强。因此在进行卫生保健、教养工作时,必须结合幼儿生长发育的特点来安排具体措施,绝不能脱离幼儿的实际,以成人的标准来安排幼儿的生活和教育。 (二)生长发育是有阶段性和程序性的连续过程 儿童的生长发育是有阶段性的,每个阶段各有独有的特点,各阶段按顺序衔接着,不能跳跃。前一阶段为后一阶段的发展打下必要的基础,任何一个阶段的发育受到阻碍都会对下一阶段的发育带来不良影响。例如,出生时只能吃流质,只会躺卧和啼哭,到1岁时便能吃多种普通食物,会走路和说单词,这是很明显的变化,但在这之前必须经过一系列的变化。如在说单词之间,必须先学会发音,同时,要学会听懂单词;能吃固体食物之前必先能吃半流质食物;会走路之前必先经过抬头、转头、翻身、直坐、站立等发育步骤。其中任何一上环节产生障碍,都会影响整个婴儿期的发育,并使幼儿前期的发育延迟。 身体各部分的生长发育有一定的程序,一般遵循由上到下、由近到远、由粗到细、由低级到高级、由简单到复杂的规律。例如在胎儿期的形态发育的顺序:头部领先,其次是躯干,最后为四肢。再如,婴儿期的动作发育的顺序:首先是

可溶岩的化学成分、矿物成分、岩石结构对岩溶的发育程度、速度和特征有直接关系,可溶性岩石大致分为三大类: ⑴碳酸盐类岩石,如石灰岩、白云岩、硅质灰岩和泥灰岩等; ⑵硫酸盐类岩石,如石膏、硬石膏和芒硝等; ⑶卤盐类岩石,如岩盐和钾盐。 一般来说,由上往下,易溶蚀程度依次增加。质纯层厚的可溶岩层的岩溶发育强烈,且形态齐全,规模较大;含泥质或其它杂质的岩层岩溶发育相对较弱 岩溶与地质构造的关系 ⑴断裂构造对岩溶发育的影响,断裂构造破坏了岩层的完整性,断层带附近岩石破碎,节理裂隙特别发育,极利于岩溶水的循环及溶蚀作用的进行,岩溶常沿各种断层带发育:正断层带通常岩溶很发育、逆断层带岩溶一般不发育,通常上盘比下盘发育;在节理裂隙的交叉处或密集带,岩溶易发育。 ⑵褶皱轴部岩溶一般较发育,单斜岩层岩溶一般顺层面发育。地不对称的褶皱中,陡的一翼较缓的一翼发育。 ⑶各种岩层产状条件下岩溶发育特点,产状水平或缓倾的可溶岩,其上为非可溶岩时,岩溶一般不发育;其下为非可溶岩时,接触面上部岩溶一般发育;陡倾的可溶岩,上覆与下伏为非可溶岩时,上下接触带处岩溶发育 岩溶与新构造运动的关系 地壳的升降运动对岩溶发育有显著影响。 ⑴地壳强烈上升时,侵蚀基准面下降,岩溶以垂直发育为主; ⑵地壳处于相对稳定时期,侵蚀基准面相续静止,形成水平岩溶系统;

⑶地壳下降时,可能造成垂直、水平向发育岩溶叠加,比较复杂。 研究岩溶要把握好两个基本点: 1、岩溶发育的三要素:岩性、构造、水流。 2、构造对岩溶的发育起控制作用。 最近有个线形工程,接触到很长区域的可溶岩地区,自己也钻了不少的有水溶洞或干溶洞。岩溶发育的四个基本条件:可溶岩的存在,可溶岩具透水性,地下水具侵蚀性,地下水具流动性;引申开来就是与区域地质构造啊,断层导水与否,造山运动啊等等有密切关系,都是其发展的客观因素。在工程地质勘测中,对于岩溶管道的推测(尤其是覆盖型岩溶),一般而言,岩溶作用一般顺岩层走向发育,局部顺倾向,这个是一般规律;但是自己亲自钻过一些大的溶洞,就会发现一条大的岩溶管道里面弯弯曲曲,坡降时而小,时而大,且有许多的支洞,在平面图上反映出来会是“毫无规律”可言,可以看出岩溶发育过程中的优先选择与废弃,在岩溶隧道的勘测中这种“毫无规律”往往很难判断其准确的空间定位,给勘测工作带来很多困难。可以这样认为,小的范围来说,发育规律极其不规则。各位指正。 我在前面已说了岩溶发育的三要素:岩性、构造、水流。这是岩溶学界的一致认识,但要细说起来每一个要素都还有很深的内涵。其中构造对岩溶的发育方向和规模起着控制作用。这里的构造包括了岩层的构造和地质构造,如岩石中的孔隙、层理裂隙、节理裂隙、断层、褶曲等。溶蚀作用一般都沿构造线发育。在岩溶强发育地区,构造也很发育,这些构造线在地层中无论是平面上还是纵向上都广泛分布,而且这些构造线可以密集,也可稀疏,也常常交叉。一般沿独立的裂隙溶蚀形成溶蚀裂隙,当这些裂隙密集交叉分布时,不但地下水通道良好,而且岩层破碎,这时岩溶就更容易发育,其规模也较大,常常形成溶洞。由上可知,各种单独的溶隙和溶洞无论是在平面上还是纵向上都是串连的,这就形成了你所说的平面上和纵向上连通的岩溶系统。甬道和厅堂相连,粗看起来似乎杂乱无章,但你只要仔细研究就会发现,他们的分布不但有规律,而且规律明显。当然这其中还包含着很多有关岩溶发育的知识和规律,在这里不可能一一细说。 下面是我在一份勘察报告中对场地岩溶发育规律的总结:

1. 世界岩溶的分布,主要分布在地中海沿岸、东欧、中东、东南亚、美国东南部、加勒比海地区等,岩溶分布区多为资源丰富,人口稠密的地区。 2. 我国岩溶分布广泛,类型众多,比较集中的分布在以下几个地区: 一、华南地区,包括广西、广东和台湾,均为我国典型的热带岩溶地区,广西岩溶分布面积大,碳酸盐类岩石的分布面积占全省面积的41%左右,以泥盆(D)、石炭(C)、二迭系岩层(P)岩溶发育最强,岩性多为厚层石灰岩和白云岩。因此,岩溶地貌可分为四种类型:峰丛---峰林---孤峰---残丘。 广东岩溶主要分布在西北部北江、连江和西江流域,面积小,多呈零星分布。台湾岩溶主要分布在南部,面积很小。 二、西南地区。包括贵州的中部和南部以及云南的东部。贵州碳酸盐类岩石的分布面积占全省的80%左右,厚度占地层部厚度的50-70%,以石炭系和二迭系岩层岩溶发育最强。云南东部碳酸盐岩石面积约占总面积的50%,其厚度占地层部厚度的63%,以中上石炭系、下二迭系和中三迭系岩层岩溶最为发育。贵州在构造上以线形褶皱为主,可溶岩与非右溶岩常成五层,在地表呈带状交替出露,故岩溶多作与构造纹一致的带状分布,非可溶岩构成隔水层,有利于岩溶区的水为建设。贵州黔西高原的水城、威宁一带,主要发育一些小洼地、漏斗、落水洞和低矮峰林地貌,贵州南部为向广西盆地倾斜的斜坡地带,地下水以垂向运动为主,峰林最发育,还伴有峰丛、洼地地貌,如兴义一带。贵州中南部六枝一带有覆盖石林,高达10m以上,已被第四系沉积物掩盖。 三、中部地区,包括长江中下游各省及浙江,其中尤以贵州北部、湖北西部、湖南西部和四川东部碳酸盐类岩石分布较广,从震旦系到三迭系的碳酸盐类岩层均有出露。 贵州北部主要为北北东----南南西的平等褶皱,岩溶分布亦作北北东---南南西的平行条带。由于灰岩与页岩相间分布,一般页岩或垅状丘陵,灰岩成槽形谷地,故在地形上,丘陵与槽谷相间分布,如遵义一带。 四、华北地区。主要分布在北京的西山地区,山东中南部,山西与河北的太行山、太岳山、吕梁山和燕山一带,该区碳酸盐类岩石以寒武奥陶系为主。 五、干燥和半干燥区,主要指内蒙古东部。 六、西藏高原。岩溶发育于海拔4000M以上的高寒高原上。是世界岩溶的一种特殊类型。 总体上,中国岩溶分布面积广,发育程度深的地区主要集中在前面华南西南两个地区。贵州也是岩溶发育丰富的省份之一,现了解一下贵州岩溶分布。 第六章岩溶发育的若干问题 一、岩溶发育的地带性 岩溶发育和其他地貌发育一样,都是内营力和外营力共同作用于地表而产生发展的。由地球球体导致太阳辐射能的纬度分布规律,并由此产生的气候、水文、生物、土壤等均有按纬度呈带状分布的特征。而岩溶发育在很大程度上受这些因素的影响,从而产生了岩溶发育的地带性规律。 除了纬度水平地带性外,在碳酸盐岩发育的高大山区,从山脚到山顶,水热状况、生物、土壤、温度也随着海拔高度的增加而变化,岩溶发育强烈的受这些因素的影响,从而也呈现垂直分带性。 按气候带划分的岩溶类型有: 1.冰原带岩溶

《生长发育的基本规律》教案 ——(武汉版)生命安全教育四年级第3课 武汉盘龙城经济开发区第一小学汤盼 教学活动目标: 1、了解生长发育过程的基本知识,掌握其基本规律 2、通过学习,让自己更加悦纳自我,敬畏生命 教学准备: PPT课件、学生1~4年体检表、相关图片与资料的搜集 教学活动步骤: 一、情景导入 1、猜一猜:她们是同一人吗? 2、这两张图片是小雨在一岁和四岁时的照片。由小到大,由高由矮,由轻到重,我们每天都在生长。了解了生长规律,我们就能根据自身的特点,用科学的方法去调节,从而提高我们的生命质量。今天,就让我们一起来探索生发发育的基本规律吧! 二、感知生长发育的基本规律 1、出示图片,找差异:一年级的小妹和四年级的大姐姐在身高、体重上有什么不同? 2、出示小丽入学以来身高体重的变化图,体会生长发育是一个连续的过程 3、还记得自己读一年级时候的模样吗?那时的自己跟现在比较起来有哪些不一样的地方? 4、我们的生长发育是一个连续的过程,但并不是匀速进行,而是具有阶段性的,时快时慢,有起有伏。人在出生后6个月内生长最快,一周岁后基本平稳,到5岁以后生长稍为变慢,到青春期时(12岁左右)又迅速加快。 5、请参照身边的亲人、朋友,说一说人的一生要经历哪些不同的时期? 人的一生要经历婴儿期、幼儿期、童年期、青春期的发育,然后步入成年期

和老年期。 6、连一连 7、填一填:人的一生要经历_______、_______、_______、_______的发育,然后步入_______和_______。 8、我们现在正处于生长发育的什么时期?(童年期) 9、我们现在正处于生长发育的“童年期”,要注意哪些问题,才能使我们更加健康地成长呢? (小组讨论,全班反馈) (1)要多参加运动。体育锻炼可以使你的身体长得更壮。 (2)要多吃高蛋白和含钙量高的食物,如:肉、蛋、豆类、牛奶等,这样才能给身体的生长提供足够的“原料”。 (3)想要长高,一定要保证充足的睡眠。千万不要熬夜,小学生要保证每天10个小时的睡眠时间。 (4)保持愉快的心情,多参加丰富的娱乐活动,你会长得更阳光,更高大。 三、回顾与总结 1、出示我的收获,完成练习 2、总结

地下水和地表水对可溶性岩石的破坏和改造作用叫岩溶作用。这种作用及其所产生的地貌现象和水文地质现象总称为岩溶,国际上通称卡斯特(karst)。 喀斯特可划分许多不同的类型。按出露条件分为:裸露喀斯特、覆盖型喀斯特、埋藏型喀斯特。按气候带分为:热带喀斯特、亚热带喀斯特、温带喀斯特、寒带喀斯特、干旱区喀斯特。按岩性分为:石灰岩喀斯特、白云岩喀斯特、石膏喀斯特、盐喀斯特。 岩溶在世界上分布十分广泛,从海平面以下几千米的地壳深处,到海拔五千米以上的高山区均有发育。据估计,可溶岩在地球上的分布面积为:碳酸盐岩4×107km2,石膏和硬石膏7×106km2,盐岩4×106km2。其中,碳酸盐岩分布最广。 中国岩溶分布(如下图): 中国喀斯特地貌分布之广泛,类型之多,为世界所罕见,主要集中在云贵高原和四川西南部。在中国,作为喀斯特地貌发育的物质基础──碳酸盐类岩石(如石灰石、白云岩、石膏和岩盐等)分布很广。据不完全统计,总面积达200万平方公里,其中裸露的碳酸盐类岩石面积约130万平方公里,约占全国总面积的1/7;埋藏的碳酸盐岩石面积约70万平方公里。碳酸盐岩石在全国各省区均有分布,但以桂、黔和滇东部地区分布最广。湘西、鄂西、川东、鲁、晋等地,碳酸盐岩石分布的面积也较广。 中国现代喀斯特是在燕山运动以后准平原的基础上发展起来的。老第三纪时,华南为热带气候,峰林开始发育;华北则为亚热带气候,至今在晋中山地和太行山南段的一些分水岭地区还遗留有缓丘一洼地地貌。但当时长江南北却为荒漠地带,是喀斯特发育很弱的地区。新第三纪时,中国季风气候形成,奠定了现今喀斯特地带性的基础,华南保持了湿热气候,华中变得湿润,喀斯特发育转向强烈。尤其是第四纪以来,地壳迅速上升,喀斯特地貌随之

江西岩溶发育规律及一般处治浅议 向乾俊 (江西省交通设计院南昌330002) 摘要:通过论述江西岩溶发育规律、分布特征和一般处治思路,为岩溶地区的公路工程建设规划选址、勘察设计、施工与养护提供基本方法,以供公路工程勘察、设计与施工同行商讨。 关键词:岩土工程;岩溶;规律;处治;浅议 0 前言 岩溶是大自然的产物,是人类工程活动面临的复杂问题。公路工程建设会经常遇到岩溶的影响与制约。现在我们进一步认识江西岩溶的一些规律与特征,对公路工程建设意义仍然很大。 1江西岩溶形成的条件 江西位于我国东南部,兼有山地、丘陵和平原地貌,从元古代至新生代地层发育齐全,地质构造跨两大单元,隆起与拗陷复杂;构造运动、岩浆活动、沉积作用、变质作用具多旋回性、多阶段性和不平衡性,形成不同时期的碎屑物质和沉积环境,进而产生不尽相同的碳酸盐可溶岩类建造;而四季分明降雨不均的亚热带湿润气候,致地表河湖水系发达地下水网沟通,构成典型的江南丘陵和武夷山地过湿区,使不同时期的可溶岩体被内外地质营力不断改造,为岩溶的发生发展提供了充要条件。 2江西岩溶发育的规律 2.1岩溶在可溶岩中的发育规律 江西可溶岩的形成时代较广泛。晚元古界震旦系、古生界寒武系、奥陶系、泥盆系、石炭系、二迭系和中生界三迭系等地层均有发育。由于地层岩性不同岩溶发育程度相差较大。据多年的资料积累和研究,江西岩溶在可溶岩中的发育规律为:石炭系上统黄龙组、船山组,二迭系上统长兴组灰岩,呈灰色或灰白色、亮晶结构层厚质纯,岩溶最发育,溶洞、暗河多见此层。如九江至景德镇高速公路(九景高速)鄱阳湖特大桥基岩为石炭系黄龙组灰岩,在2000m不到的主桥址范围揭露溶洞几百个,最高达20.96m。著名景观彭泽龙宫洞洞高50m,长度超过3000m。而宜春高安田慕江暗河长达15km;二迭系下统栖霞组、茅口组,三迭系下统大冶组灰岩,呈黑色紫红等色,隐晶结构层薄质杂,岩溶发育次之;而震旦系、寒武系、奥陶系等碳酸盐岩,年代久远侵蚀风化严重,岩溶相对较弱。同样的鄱阳湖大桥引桥基岩为奥陶系白云质灰岩,风化厚度大,未揭露溶洞。因此,公路工程建设应根据地质年代和岩性特点判断、分析岩溶的发育情况,进而采取经济合理的的措施处治。 2.2岩溶沿构造发育规律 隆起与拗陷是宏观构造的主要表现形式,也是控制可溶岩分布的因素。江西地跨两大构造单元,大致以浙赣铁路为界,赣北为扬子准地台东南缘,赣中南为华南褶皱系东北域。全省隆起和拗陷大致沿东西向相间发育,中部贯穿南北向串珠式构造盆地,构成整个地势为东南西三面高耸而北部低洼格局。拗陷在不同的地质时代接受沉积形成巨厚的碳酸盐沉积建造岩类。岩溶与拗陷是密切相关的,骨干拗陷带和构造盆地是岩溶最为集中之处。如瑞昌—彭泽拗陷带、萍乡—乐平拗陷带、吉安构造盆地等都是可溶岩分布之所。就一般微观构造(断裂、褶皱)而言,岩溶受各类构造影响是明显的。可溶岩断层面附近、岩体破碎带之内、可溶岩与非可溶岩接触带、背斜的核部等构造利于具溶蚀性的地下水运动,因而岩溶洞穴、暗河相对较多。如鄱阳湖特大桥岩溶同时位于新干-湖口深大断裂北端、湖口向斜核部、泥盆系志留系石英砂岩泥质页岩与石炭系二迭系灰岩的交界部位,典型的沿构造发育岩溶。岩溶进一步导致完整岩体沟穴纵横缝隙交错,筑路建桥应尽量避开或大角度相交以消除隐患。 2.3岩溶充填规律 岩溶充填状况不外乎全充填、半充填和无充填。充填程度与岩溶本身的连通性、地壳升降、溶蚀速度与充填速度有关。一般而言岩性杂质多、溶蚀管隙连通性差、地下水运动微弱、溶蚀速度低于充填速度、地壳处于相对下降的低平地段岩溶充填较好,反之则差。据资料分析,江西的石炭系黄龙组、船山组和二迭系长兴组灰岩形成的溶洞充填最差,充填率20~30%,大多为半充填和无充填,充填物以粉细砂、卵砾石为主。二迭系栖霞组、茅口组、三迭系岩溶充填

儿童少年生长发育的基本规律 儿童从出生到长大成人,在整个生长发育过程中所表现出来的普遍现象,称为生长发育的规律。儿童少年在整个生长发育过程中虽然受自然条件、家庭生活、营养条件、疾病和遗传、体育运动等因素所影响而产生年龄和性别上的个体差异。但是,身体的生长发育规律还是客观存在的。它们主要表现在下面三个方面 (一)生长发育的速度规律 从儿童到成年人其生长发育不是等速的,而是时快时慢呈波浪式的上升,阶段性规律很强。一般有两个突增时期,第一次突增时期在两岁以前,第二次突增时期在青春发育期,其年龄在10~11至14~15岁。突增期过去以后渐渐缓慢下来,到20岁左右基本停止。 (二)生长发育的不均衡规律 1. 身体发育的比例:儿童不是成人的缩影。人由小到大,身体的比例一直在变化。在第一次突增期过程中,初生儿的头占身长的l/4,2岁时占l/5,6岁时占1/6,12岁时占l/7,到成人时仅占l/8(见图2-1)。也就是说在这个时期,头先发育,以后是躯干,下肢,身体发育是按头尾发展规律顺序进行的。第二次突增期的过程恰好与第一次相反,下肢先发育,其次是躯干,而头的发育不明显。从出生算起,如以增长值数计,头增长一倍,上肢增长三倍,下肢增长四倍(见图2-1)。身体各部位发育结束的时期是:足长约在16岁,下肢长约在20岁,手长约15岁,上肢长约在20岁,躯干长约在21岁。 图2-1 (三)身体各系统的发育规律 出生后神经系统的发育处于领先地位。5~6岁时发育速度最快,并迅速接近成人水平。此时大脑的重量已达到成人脑重的90%。6~20岁之间脑的重量仅增加10%,但是随着大脑细胞不断地进行复杂的分化,机能也随之提高。(见图2-2)中的总体发育是指运动系统、循环系统、呼吸系统和消化系统,它们与形态指标的发育曲线基本一致,呈波浪式上升。淋巴系统的发育在10岁左右已达高峰,12岁已达成人的200%,以后逐渐降低。因此要特别注意10岁前儿童的疾病防治工作。生殖系统发育最晚,在10岁以前几乎不发育,当身体发育进入第二突增期以后才迅速地发育。 人体生长发育过程是在神经系统的协调下,机体与外界环境因素的相互作用下进行的,各系统器官的发育是彼此密切相关的。某一系统的发育可能为另一系统的发育打下基础。因此,任何系统的发育都不是孤立的,而是互相影响,互相制约的。 图2-2 (四)生长发育的两次交叉规律 生长发育的两次交叉规律是指在少年儿童生长发育过程中,男女儿童因发育时间不同而出现的身体形态指标的两次交叉现象。 在青春期前(7~9岁),多数形态指标,男生都大于女生。10岁以后,女生进入青春期,身体各部位迅速生长发育,许多形态指标超过男生。到13岁时,男生身体各部位迅速生长发育,女生的增长速度减慢下来,致使男生各项形态指标又超过女生。因此男女生大部分形态指标在青春期形成两次交叉。(见图2-3) 图2-3

岩溶发育区地段,一般地质结构复杂,表现在溶洞、裂隙比较普遍,岩面倾斜较大。 本桥地质情况由上至下依次分别为杂填土、粘土、粉质粘土、含碎石粉质粘土、弱风化结晶灰岩及微风化结晶灰岩,灰岩溶岩发育。溶洞大概可分为4类,即空溶洞(12个)、多层溶洞(9个)、大型溶洞(H>4m的8个)、有充填物溶洞(21个)。类型主要以有填充物溶洞为主,其充填物主要有半充填淤泥质土、砂砾、碎石、卵石、粘土等。最大溶洞为左3 #-3孔,高19.4m。右2#-3孔为6层溶洞。多层溶洞一般高度较小。C匝道9#墩、10#墩、11#台;主线1#桥5#墩均处在岩溶较发育地区。 地下水主要为第四系冲洪积层的孔隙潜水和弱风化结晶灰岩中的裂隙水,地下水以接受大气降水补给为主,一般见溶洞孔的水位均偏低。葵涌镇南部中冠公司至高圳头一带河谷之下及其两侧隐伏着下石炭系灰岩、大理岩,岩溶比较发育,岩溶水赋存于岩溶之中。本桥址地下水对桩基有中等腐蚀,桩基混凝土应采取二级防护措施。 岩溶地区桥基的勘探首先应采用物探,查明桥位区岩溶的发育规律、不同地段的岩溶发育强度和发育特点,第四系的地层岩性、层序、觉积厚度、结构特点。在充分研究初探的基础上,布置钻探工作,主要查明每个基础范围内岩溶的发育规律、基本形状、规模大小,洞穴顶板岩层厚度、完整性,洞内充填物性状。评价桥基的稳定性,可能时提出洞穴顶板岩体的安全厚度,对影响桥基稳定的岩溶洞提出工程措施。 ① 详细掌握溶洞出现的位置,并推断其范围大小。 ② 对有溶洞的桩位地质、水文地质资料进行分析研究,制订适当的施工方案和施工技术保障措施。 ③ 每个孔位的地质柱状图和施工方案都单独列出,发给有关人员,让具体操作者、技术人员、作业队长都知道溶洞的位置、大小、充填情况以及应采取的施工方案。

生长发育的一般规律是指大多数小学生在成长过程中所表现的一般现象。尽管由于遗传、环境、营养、体育锻炼、疾病等因素可导致个体间的差异,但一般规律还是普遍存在的。我国将少年儿童生长发育过程作如下年龄分期:婴儿期,从出生到1岁;幼儿前期,l~3岁;幼儿期(学前期),3~6或7岁;童年期(小学年龄期),6或7~11或12岁;青春发育期,约10~20岁。 一、生长发育是由量变到质变的过程 小学生的生长发育,是从孕育生命的一个卵细胞开始由量变到质变的复杂过程,不仅是身高、体重的增加,而且全身各个器官也在逐渐分化,机能逐渐成熟。量变与质变虽各有一定的缓急阶段,但两者经常交替进行。例如由婴儿到青春期过程中,消化系统的长度和胃的容积显著增加,其结构和功能也逐渐完善。各种消化酶的含量增加,胃酸分泌增多,浓度升高,消化系统从只能容纳少量流质食物逐渐达到能消化复杂的固体食物。又如大脑在逐渐增大、重量增加的过程中,其皮层记忆、思维、分析等功能也在发展,并且大脑在体积和重量长成以后,它的功能还在不断发展、完善。 二、生长发育的不均衡性和程序性 人从小到大总是不断地生长发育,既有连续性又有阶段性。每一个阶段都有其特点,区别于其他阶段,同时每一个阶段又彼此有规律地交替、衔接,尽管由于多种因素的作用,不可能所有的人都按一个速度生长发育,但总的趋势是一致的。 (一)第一个生长高峰期 由胎儿时期开始到出生后1岁,为第一个生长高峰期…以身高、体重为例,身高在孕中期(4~6个月)增长最快,三个月时间约增加27.5厘米,超过成熟胎儿身高的1/2;体重在孕末期(7~9个月)增加最快,三个月约增加2 250克,超过成熟胎儿体重的2/3。出生后的婴儿虽然增长速度有所减慢,但在第一年内身高仍增加20~25厘米,为出生时身高(约50厘米)的酌1/2;体重增加6 000~7 000克,为出生时体重(约3 000克)的2倍。无论身高、体重,在出生后第一年,都是出生后增加最快的一年。第二年内身高增加约10厘米,体重增加约2 500~3 500克,是出生后增长速度较快的阶段。此后增长速度显著下降,身高每年增长约4~5厘米,体重每年约增加1 500~2 500克,直到10岁左右。 (二)第二个生长高峰期 女孩约10~12岁、男孩约12、14岁进人第二个生长高峰期,即青春发育期。这个时期一个重要的特点是女孩生长发育的年龄一般比男孩早两年左右。10岁以前,男女孩体态差异较小,男孩稍高于女孩。10岁以后女孩无论身高、体重等平均数都高于男孩,形成发育曲线上的第一次交叉;12岁左右男孩开始发育,约14岁男孩的身高、体重又超过了女孩;形成发育曲线上的第二次交叉。此后男孩各项指标的数值一直高于女孩,最终形成了男女在身高、体重等方面的显著差别。 三、人体各部分生长发育的程序及规律 人体各部分生长发育虽不平衡,但却依照程序遵循着一定的规律。比如在生长发育的两次高峰期,身体各部分发育比例不同。第一次高峰期先长头颅,后长四肢,特别是下肢后期增长较快,这就是头尾发展规律。第二次高峰期头颅增长不明显,而是下肢发育迅速。 从7岁开始,人体的生长发育遵循向心律发展。其各部分发育的程序是:足—小腿—下肢—手—上肢,即自下而上,由四肢的远端向躯干,所以称“向心律”。从生物力学的理论分析其发展顺序也是符合向心律的。人体活动及总负荷的大小次序是:足—小腿—大腿—手—臂—

黔东南白云岩地区岩溶发育机制研究 张良平,李爱国,宋斌 长江岩土工程总公司(武汉) Zhang Liang-ping ,Li Ai-guo ,Song Bin (Changjiang Geotechnical Engineering Corporation, Wuhan 430010) 【摘要】贵州碳酸盐类岩石分分布面积占全省80%左右,其厚度占地层总厚的50-70%。以石炭系和二迭系岩层岩溶发育最强。根据岩溶层组的岩性特点,出露面积,构造条件和岩溶发育程度, 对岩溶发育强度进行分区,将全省划分为强烈发育,较强发育,中等发育及弱发育四个大区[1] (图0-1)。本文以下溪水库工程区岩溶研究为实例,来分析黔东南地区寒武系白云岩出露区岩溶发育机制。提出了影响 Abstract: 【关键词】白云岩 风化剥蚀速率 化学溶蚀速度 岩溶发育机制 岩溶发育强度 Key words: Dolomite ,R ate of weathering and denudation ,Chemical corrosion speed ,Karst development mechanism ,Karst development intensity 0、前言 黔东南自治州位于贵州东南部,地处东经107°18′~109°35′,北纬25°19′~27°31′,东邻湖南省,南接广西,现辖16个县市,面积30302平方公里,水资源丰富,水能理论蕴藏量210万千瓦,可开发量约125.2万千瓦。位于黔东南镇远、凯里、三都一线以东地区,传统上划定为非岩溶区(V )[1],区内极少或无岩溶地貌发育。随着境内社会经济发展,交通、旅游、中小型水电水利工程开发加快建设,对该区域的岩溶发育状况的研究也进一步加深,研究评价黔东南地区岩溶发育有着深远意义,对工程项目的实施也有着技术指导意义。 紫云罗甸 惠水镇宁关岭晴隆 册亨 望谟贞丰 安龙 兴义市 兴仁盘县Ⅲ六枝普定 六盘水市 织金贵阳市 安顺市荔波 独山 都匀市 三都榕江从江 丹寨凯里市剑河 黎平 龙里天柱 镇远 瓮安 铜仁市 松桃思南 湄潭 遵义市 绥阳 桐梓 仁怀 黔西 金沙息烽 习水 赤水市 道真 沿河 黔西 赫章 威宁 4 Ⅱ2 Ⅱ3 Ⅲ3ⅠⅣⅤ1 Ⅲ5 Ⅲ2 Ⅲ1 Ⅴ2 岩溶强烈发育区 岩溶较强烈发育区岩溶强烈发育区 岩溶弱发育区非岩溶区 分区代码 分区界线 亚区界线 贵州省岩溶发育强度分区图 Ⅰ Ⅱ1 图0.1贵州省岩溶发育分区图(注:[1] 摘自《贵州省水文地质志》) 1黔东南区域地质背景 1.1地层岩性