高中历史必修3第2单元 西方人文精神的起源及其发展

- 格式:ppt

- 大小:5.90 MB

- 文档页数:94

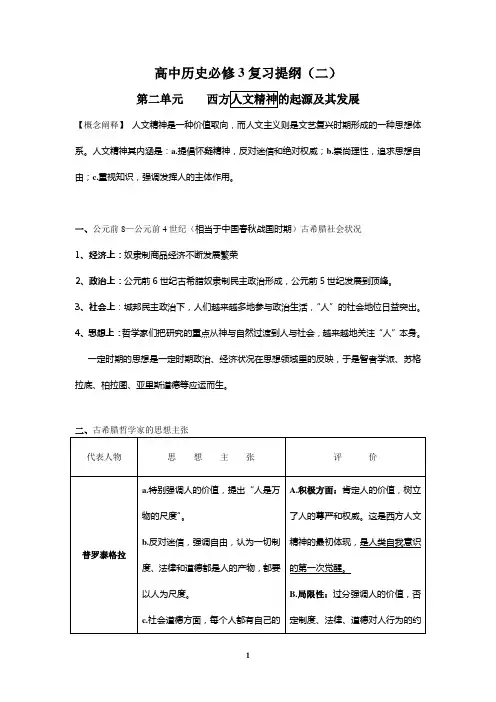

高中历史必修3复习提纲(二)第二单元【概念阐释】人文精神是一种价值取向,而人文主义则是文艺复兴时期形成的一种思想体系。

人文精神其内涵是:a.提倡怀疑精神,反对迷信和绝对权威;b.崇尚理性,追求思想自由;c.重视知识,强调发挥人的主体作用。

一、公元前8—公元前4世纪(相当于中国春秋战国时期)古希腊社会状况1、经济上:奴隶制商品经济不断发展繁荣2、政治上:公元前6世纪古希腊奴隶制民主政治形成,公元前5世纪发展到顶峰。

3、社会上:城邦民主政治下,人们越来越多地参与政治生活,“人”的社会地位日益突出。

4、思想上:哲学家们把研究的重点从神与自然过渡到人与社会,越来越地关注“人”本身。

一定时期的思想是一定时期政治、经济状况在思想领域里的反映,于是智者学派、苏格拉底、柏拉图、亚里斯道德等应运而生。

二、古希腊哲学家的思想主张三、比较智者学派与苏格拉底的思想的异同四、14—16【概念阐释】文艺复兴不是对古典文化的简单模仿,而是一种创新。

它是以资本主义萌芽为经济基础,以反封建神学为主要内容,以为资本主义发展开辟道路为目的的一场资产阶级的思想解放运动。

文艺复兴只是本次运动采取的形式。

1、西欧社会状况:a.政治上:罗马教皇领导下的天主教会对西欧实行宗教独裁统治,王权依附于教权。

b.经济上:14、15世纪西欧商品经济的迅速发展,资本主义萌芽产生。

c.阶级关系上:由手工工场主、商人和金融家构成的新兴资产阶级产生。

d.思想上:依据古希腊、罗马文化成果而形成的教会神学禁锢着人们的头脑,而且占绝对统治地位。

而新兴资产阶级则要求追求财富与人生享受,人文主义思想由此产生。

e.文化教育上:封建贵族与教会僧侣垄断文化教育,广大民众处于文盲地位。

2、结论:14、15世纪的西欧开始进入社会转型时期,从封建社会向资本主义社会过渡的条件开始出现,但并不成熟,资本主义发展水平太低,没有形成成熟的思想体系,新兴资产阶级力量太弱。

因此,14—16世纪的西欧是处于社会转型初期,以旧为主。

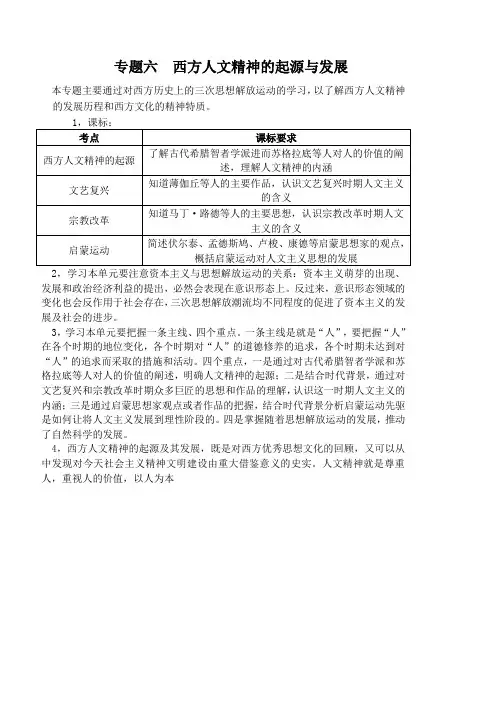

专题六西方人文精神的起源与发展本专题主要通过对西方历史上的三次思想解放运动的学习,以了解西方人文精神的发展历程和西方文化的精神特质。

2,学习本单元要注意资本主义与思想解放运动的关系:资本主义萌芽的出现、发展和政治经济利益的提出,必然会表现在意识形态上。

反过来,意识形态领域的变化也会反作用于社会存在,三次思想解放潮流均不同程度的促进了资本主义的发展及社会的进步。

3,学习本单元要把握一条主线、四个重点。

一条主线是就是“人”,要把握“人”在各个时期的地位变化,各个时期对“人”的道德修养的追求,各个时期未达到对“人”的追求而采取的措施和活动。

四个重点,一是通过对古代希腊智者学派和苏格拉底等人对人的价值的阐述,明确人文精神的起源;二是结合时代背景,通过对文艺复兴和宗教改革时期众多巨匠的思想和作品的理解,认识这一时期人文主义的内涵;三是通过启蒙思想家观点或者作品的把握,结合时代背景分析启蒙运动先驱是如何让将人文主义发展到理性阶段的。

四是掌握随着思想解放运动的发展,推动了自然科学的发展。

4,西方人文精神的起源及其发展,既是对西方优秀思想文化的回顾,又可以从中发现对今天社会主义精神文明建设由重大借鉴意义的史实。

人文精神就是尊重人,重视人的价值,以人为本第十六课西方人文精神的起源课标要求:了解古代希腊智者学派和苏格拉底等人对人的价值的阐述,理解人文精神的内涵。

教学目标:(1)知识与能力:了解智者学派产生的背景、代表人物和主要观点;苏格拉底、柏拉图和亚里士多德对人的价值的阐述;理解古希腊哲学家的思想是西方人文主义精神的起源。

(2)过程与方法:课前,学生可以进行预习,感受一下西方古典时期伟大哲人的丰富思想。

课堂上,让学生独立思考教材中的思考题,并在课后完成教师设计的具有启发性的习题。

(3)情感态度与价值观:通过对“人是万物的尺度”这句名言的剖析,认识到其具有的主观主义和相对主义的倾向,从而更加明确:并非每一句出自伟人或哲人的话都是绝对的真理。

![[精品]新人教版必修三高中历史第2单元 西方人文精神的起源及其发展优质课教案](https://uimg.taocdn.com/6594a82e6c85ec3a87c2c5cd.webp)

第二单元西方人文精神的起及其发展第5课西方人文主义思想的起[课标要求] 1了解古代希腊智者派和苏格拉底等人对人的价值的阐述..。

..。

2解人文精神的内涵一、“人是万物的尺度”1.背景(1)公元前5世纪,雅典____________发展到顶峰。

(2)人们越越多地参与____________,人在____________中的地位日益突出,有些者的研究越越关注“________”本身。

2.研究领域:智者派以________和____________为探索的主题,研究________,反思____________。

3.代表人物:______________。

4.主要观点(1)智者派特别强调____________,提出“________________”。

(2)智者派反对________,强调________,认为一切制度、法律和道德都是________的产物。

(3)在社会道德方面,每个人都应该有自己的____________。

细节点拨智者派的观点过分强调了个人的作用,对于培养有主见的人起到了积极作用,但过分地强调自我也带了严重的负面影响。

二、“美德即知识”1.背景(1)____________重视人的作用,但忽视________。

(2)________社会世风日下、道德沦丧。

(3)希望重新建立人们的____________,以挽救衰颓中的城邦制度。

2.思想主张(1)倡导“____________的人是万物的尺度”。

(2)认为社会中的人应该具备________,美德自于知识,即“____________”的思想。

(3)提出________是人的内在灵魂,________可以使人认识自己灵魂之内已有的美德。

3.意义:苏格拉底对人性本身的研究,是人类精神觉醒的一个重要表现,他使哲真正成为一门研究“________”的问。

细节点拨古希腊人的思维经历了由以神为中心到以自然为中心,再延伸到社会,最终定位为以“人”为中心的演变过程。

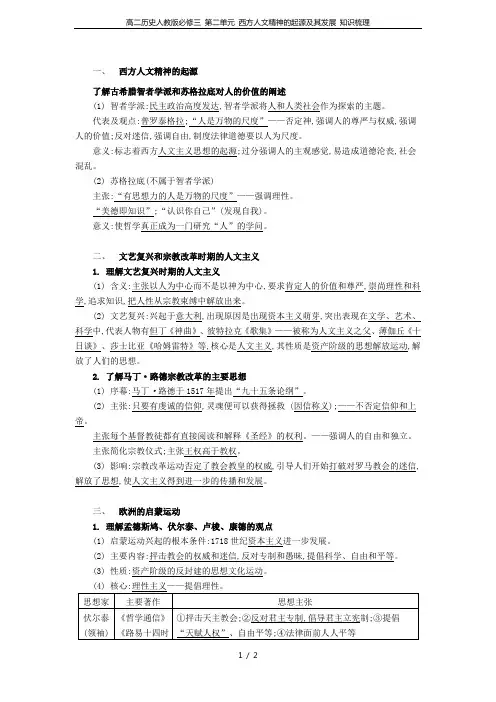

一、西方人文精神的起源了解古希腊智者学派和苏格拉底对人的价值的阐述(1) 智者学派:民主政治高度发达,智者学派将人和人类社会作为探索的主题。

代表及观点:普罗泰格拉;“人是万物的尺度”——否定神,强调人的尊严与权威,强调人的价值;反对迷信,强调自由,制度法律道德要以人为尺度。

意义:标志着西方人文主义思想的起源;过分强调人的主观感觉,易造成道德沦丧,社会混乱。

(2) 苏格拉底(不属于智者学派)主张:“有思想力的人是万物的尺度”——强调理性。

“美德即知识”;“认识你自己”(发现自我)。

意义:使哲学真正成为一门研究“人”的学问。

二、文艺复兴和宗教改革时期的人文主义1. 理解文艺复兴时期的人文主义(1) 含义:主张以人为中心而不是以神为中心,要求肯定人的价值和尊严,崇尚理性和科学,追求知识,把人性从宗教束缚中解放出来。

(2) 文艺复兴:兴起于意大利,出现原因是出现资本主义萌芽,突出表现在文学、艺术、科学中,代表人物有但丁《神曲》、彼特拉克《歌集》——被称为人文主义之父、薄伽丘《十日谈》、莎士比亚《哈姆雷特》等,核心是人文主义,其性质是资产阶级的思想解放运动,解放了人们的思想。

2. 了解马丁·路德宗教改革的主要思想(1) 序幕:马丁·路德于1517年提出“九十五条论纲”。

(2) 主张:只要有虔诚的信仰,灵魂便可以获得拯救 (因信称义);——不否定信仰和上帝。

主张每个基督教徒都有直接阅读和解释《圣经》的权利。

——强调人的自由和独立。

主张简化宗教仪式;主张王权高于教权。

(3) 影响:宗教改革运动否定了教会教皇的权威,引导人们开始打破对罗马教会的迷信,解放了思想,使人文主义得到进一步的传播和发展。

三、欧洲的启蒙运动1. 理解孟德斯鸠、伏尔泰、卢梭、康德的观点(1) 启蒙运动兴起的根本条件:1718世纪资本主义进一步发展。

(2) 主要内容:抨击教会的权威和迷信,反对专制和愚昧,提倡科学、自由和平等。

第二单元西方人文精神的起源及其发展第5课西方人文主义思想的起源一、教学目标:(一)知识与能力:了解西方人文精神的历史发展轨迹,理解西方人文精神的内涵;掌握智者学派兴起的背景,探讨智者学派的思想主张和意义;探讨苏格拉底的思想主张和意义;发挥历史借鉴作用,利用人文智慧解决问题或拓宽解决问题的思路。

过程与方法:(1)阅读课文所提供的历史材料和教师提供的材料,学会从材料中获取有效信息。

(2)梳理从材料中获得的有效信息并联系自己生活经验和平时所学进行积极思考,再针对教师所提的问题作出自己个人的表述,培养学生独立思考能力和语言表达能力。

(3)在分析和解读材料事例中加深对西方人文精神的内涵的理解(二)情感态度价值观:理解“人是万物的尺度”这句话的深刻意义,认识人是历史的主体和历史的创造者;理解人之为人的可贵理性,人要反思,审视自己的思想和行为,以促进社会的良性发展;引导学生感受古希腊先哲勇于否定权威,坚持独立思考,坚持真理的人文精神;引导学生关注现实中人文精神缺失的现状;在分析和解读材料事例中感受人文智慧。

二、重点与难点:1、重点:智者学派和苏格拉底的思想主张及意义2、难点:西方人文精神的内涵西方人文精神的历史价值和现实意义三、教材分析:本单元内容是一个颇具难度,理论含量很高又具有重大现实意义的专题。

学习本专题时首先要明确西方人文精神的内涵和产生背景,应先将本专题三节课的内容综合概括介绍,使学生对人文精神发生、复兴发展和成熟的三个阶段及其所对应的三次思想解放运动(公元前5世纪中叶产生于希腊的智者运动;公元14世纪至17世纪的文艺复兴;17、18世纪的启蒙运动),有一较完整的认识和较全面的理解。

教材内容大多抽象晦涩,不利于理解人文精神的内涵及历史价值和现实意义。

应该尽量利用感性材料和问题情境的创设来突破难点。

四、教学过程:(一)、新课导入:[提问]:大家平时看过古希腊神话没有?中国的神话故事呢?你觉得古希腊神话中天神的形象、性格人与中国神话的天神形象、性格有何不同?[教师总结]:古希腊神话中轻神性、重人性的特点折射出古希腊文化的人文主义色彩,后来透过古希腊哲学和文艺复兴发育成为注重人、人性。

读高中历史必修3:西方人文精神的起源及其发展摘要:西方人文精神是高中历史学习中的一个重要内容。

但是相对于学生已有的认知水平来讲,好的理解和掌握,并进而对身心发展产生一定的影响,是有一定的难度的。

基于此,建立在维果茨基“最近发展区”和认知学派奥苏贝尔的“先行组织者”的理论基础上,对此内容进行一定的解读。

从而帮助学生形成一个较好的认知结构。

关键词:人文精神,人性,智者学派,苏格拉底。

首先,我们来看看课标的要求:概括为2点:1、古代希腊智者学派、苏格拉底对人的价值的阐述。

2、人文精神的内涵。

知道了课标的要求,这是头等重要的事情,相当于让我们的整个学习有的放失。

我们先来看看人文精神的内涵。

这是一个大问题(很大的一个哲学问题)。

网上搜索的信息量非常大。

但我们没有必要过多地在意这些。

我们在开阔眼界之后,再回到课本中。

从教学可操作性的角度讲,我们说,人文精神最最必要的内核就是:关注人,人性。

简单的几个字,我们却要从以下几个方面进行把握:1、这里的人,人性不能简单地具体化为我们每一个单个的人,它是抽象的人。

2 、这个抽象的人历史地表现形式多样。

例如:有生理意义上的人(指人的物质躯体和器官,例说某人行尸走肉),有心理意义上的人(例说某人诡计多端,心地善良);有相对于自然界的人,有相对于其他星球生命的人类;有相对于神的意义上的人,有民族意义上的(汉人、印地安人等);有地域意义上的人(南方人,北方人等),有社会意义上的人(艺人,名人)等。

3、很长一段时间以来,人类对人性的理解都认为是“人性是永恒不变的”,直到启蒙运动时期的赫尔德在《人类历史哲学的观念》中,赋予人性的变化性。

后来,马克思进一步把它表述为“一切社会关系的总和”,进而解决了人性的变与不变的辩证统一。

4、人类对人和人性的认识是一个历史的过程。

这个过程的开始在东方和西方都有一个基本的共识:在时间上基本上都是公元前4——6世纪左右。

在发展上,这个过程是没有终端的,人类、每一个人都在不断的对此进行探讨。