旅游景观审美与旅游观赏原理

- 格式:doc

- 大小:84.00 KB

- 文档页数:11

旅游美学的论文引言旅游是一种寻求美学体验的活动,旨在通过游览和探索新的地方来丰富我们的生活。

旅游美学研究了旅游体验中的美学要素,以及如何通过旅游来增强个体的审美感受和情感体验。

本论文将探讨旅游美学对于人们的生活和文化的影响,以及如何将旅游美学应用于旅游规划和设计中。

旅游美学的定义和原理旅游美学是关于旅游和美学之间的关系的研究,其中美学是关于美和审美的哲学分支。

旅游美学涉及到个体对旅游目的地、景观、建筑、风格和艺术等的感知、评价和理解。

旅游美学的原理主要包括以下几个方面:感知与情感旅游美学的第一个原理是个体对旅游目的地的感知和情感。

旅游的美学体验与个体对景观、建筑和艺术等元素的感知和情感有关。

个体的审美感受和情感体验是通过观察、聆听、闻、尝和触摸等感官来实现的。

文化与历史旅游美学还涉及到个体对旅游目的地文化和历史的理解和欣赏。

旅游者可以通过参观博物馆、历史遗迹和文化活动等来了解和体验当地的文化和历史。

文化和历史使旅游者能够更好地理解和欣赏目的地的美学价值。

空间与景观设计旅游美学还涉及到空间和景观设计的美学原则。

任何旅游目的地或旅游景点都需要考虑空间布局、景观设计和建筑风格等因素,以提供美学上的愉悦和吸引力。

景观设计的美学原则包括比例、对称、重复、平衡、色彩和材料选择等。

非物质文化遗产保护与传承旅游美学还关注保护和传承非物质文化遗产的美学价值。

许多旅游目的地都有独特的非物质文化遗产,如音乐、舞蹈、戏剧、手工艺和传统节日等。

通过旅游,可以促进非物质文化遗产的保护和传承,同时使旅游者能够欣赏和体验当地的文化艺术。

旅游美学对生活和文化的影响旅游美学对生活和文化有着深远的影响。

以下是几个主要方面的影响:丰富个体的审美感受旅游美学可以丰富个体的审美感受。

通过欣赏优美的景观、建筑和艺术等,个体的审美感受可以得到提升和开拓。

旅游者能够更好地欣赏和理解不同地区的美学价值。

促进文化交流与熟悉旅游美学可以促进不同文化之间的交流与熟悉。

旅游审美原理旅行是一种将人们从家乡远离的方法,每一位旅行者都有自己独特的审美原理,并通过观察和体验来评价一个地方的审美。

旅游审美原理是指这种审美的规律,它在旅行的各个环节中都起着至关重要的作用。

旅游审美原理是一种独特的品位,它表现在旅行者所看到的景色、审美的细节、选择的旅游地点以及陪伴的人等方面。

一个旅行者观察的景色可能是自然环境,或建筑环境,或人文景观,因此,他们对景色的审美会存在着一定的差异。

此外,一些人可能会因为审美追求而偏爱一些地点:海岸、湖泊、雪山或古老城市等等。

另一方面,一些旅行者可能追求不同,而偏爱一些人文景观,比如古迹、古迹建筑和风景名胜等。

旅游审美原理不仅体现在旅行者本人的审美上,也体现在他们所选择的旅游地点和陪同的人的审美上。

一个旅行者可能会根据自身的兴趣和审美意识,选择一些独特的旅游地点,比如他可能偏爱历史文化地点,还可能选择一些自然风光地点,以便寻求更多的收获。

此外,旅行者在选择陪伴的人时也会施加一定的审美,因为一些人可能更偏向于历史文化的参观,而另一些人可能更偏向于自然风景的游览。

此外,旅游审美原理在旅行体验中也有着重要的作用。

它可以帮助旅行者构建一种独特的体验,从而提升旅行的审美体验。

比如,一些人更喜欢漫步欣赏风景,而另一些人则更喜欢深入欣赏景色的细节。

一些旅行者在游览一个古迹时,可能会更多地关注历史文化上的内容,而一些人则会更多地关注它的艺术价值。

这些都是旅游审美原理的体现,因为每个人都有自己的审美追求,所以每一次的旅行体验都有其独特的特点。

总之,旅游审美原理是一种主观的审美活动,它在旅行者所看到的景色、审美的细节、选择的旅游地点以及陪伴的人等方面都起着至关重要的作用。

同时,旅游审美原理也体现在旅行体验中,从而提升旅行审美体验。

因此,在每一次旅行中,都要坚持旅游审美原理,让旅行更加独特而有趣。

旅游资源的审美与赏析黄山位于安徽省南部黄山市境内,全山面积1200km2,其中风景区面积154km2以奇松、怪石、云海、温泉“四绝”闻名于世,是世界级旅游胜地。

境内自然景观优美,景观类型丰富多彩。

人文景观荟萃,黄山文化绚丽多姿。

一、旅游景观美学特征1、宏观美与微观美相得益彰黄山旅游景观宏观美包括山峰峻秀美,云海、雾凇、雪景奇特美,森林景观葱郁美等方面。

景区整体美也体现宏观美特征,全区共分六个景区。

温泉景区山水相映,楼台亭阁错落有致,尤以水景引人入胜;玉屏景区山峰雄奇,巧石玲珑,云海壮观,奇松多姿;北海景区风光绚丽,犹如盆景大观园;云谷景区茂林修竹,环境幽静,山峰雄奇,巧石玲珑,云海壮观,奇松多姿;北海景区风光绚丽,犹如盆景大观园;云谷景区茂林修竹,环境幽静;松谷庵景区松林葱郁,古木参天,环境清幽,以水景著称;钓桥庵景区峰、石、潭、洞俱全。

宏观常态美具有博大、粗犷、线条清晰,概貌全景的特点。

微观奇特美具有精湛、细腻、线条模糊,突出重点的特色。

宏观常规美映衬微观奇特美,微观奇特美使宏观美锦上添花,它们相互配合,相得益彰。

2、清晰美与模糊美相互协调黄山晴天,尤其是秋高气爽,天高云淡季节,登高远眺,一览众山小,远处山色田园尽收眼底,具有清晰美的特征。

这种景象在雨过天晴时分也常见到。

黄山花岗岩体与围岩有明显的差异,形成峻峭的山峰和浑圆和缓的山丘两种截然不同的山色风光,其界线非常清晰,这也是一种清晰美。

但黄山一年中有200多天是笼罩在云雾之中,使黄山披上了一层面纱,若隐若现,具有模糊美的特点。

这种模糊美具有内涵模糊、界限模糊和形态模糊等特征,使人具有身临仙境、幻境的感觉。

黄山清晰美具有雄壮磅礴之势,模糊美具有虚幻之妙。

但它们不是一成不变的,多数情况下是清晰美与模糊美相互交织,具有动态变化特征。

风起云涌,浩瀚无际,峰尖浮海,犹如孤岛,时隐时现,瞬息万变,故黄山古有”黄海”之称,分东海、西海、南海、北海和天海。

旅游与审美(一)旅游审美及其类型人类旅游活动的目的是为了获得愉悦感.旅游的愉悦感与美学上的所谓审美感是大致相同的。

无论哪一种旅游,都是在不断的活动中寻求美的享受,以愉悦身心,陶冶性情,增添生活的乐趣.在旅游观赏过程中,旅游者所获得的愉快心理体验是直觉和理性相交融,又与情绪的愉悦相始终的.著名学者叶朗先生说:“旅游,从本质上说,就是一种审美活动。

离开了审美,还谈什么旅游?旅游涉及审美的一切领域,又涉及审美的一切形态。

旅游活动就是审美活动”。

可见,旅游不仅是一种休闲娱乐活动,也是一种“寓美于游"的美育活动。

通过参与旅游审美活动,旅游者在获得美的享受的同时,心灵得到净化,情操得到陶冶,精神得到升华.旅游审美活动的内容是异常丰富,而无所不包。

旅游者除了观赏风光绮丽的自然景观、体察多姿多彩的风俗民情、品尝欣赏不同风格的美食佳肴和参与各种有趣的文化娱乐活动之外,还会搜奇揽胜,遍访文物古迹与建筑园林等众多人文景观,欣赏绘画雕塑、书法篆刻与音乐舞蹈等艺术作品.可见,旅游是一项综合性的审美实践活动,她集自然美、艺术美、社会美及生活美之大成,熔自然山水、文物古迹、建筑、园林、烹饪、服饰、民俗风情、社会风尚、绘画、雕塑、书法、篆刻、音乐、戏剧、舞蹈……等为一炉,涉及阳刚、阴柔、崇高、悲壮、轻松、明快、秀美、绮丽、旷野、沉郁、飘逸等一切审美文化形态,有益于满足人们从生理到精神等各种不同层次的审美欲求.人类审美的领域是逐渐展开的,旅游审美的领域也是如此.任何一种美的形式和内容都可能成为旅游者的审美对象,旅游审美的现象领域呈现相当多样的形态。

总体上看,旅游审美领域大体上可以分为自然审美、社会审美和艺术审美,在各自展开的过程中,历史地形成了各类旅游审美文化形态。

1。

自然审美自然审美是以大自然为对象的旅游审美类型。

大自然是一种本然的“物态”存在,它之所以能成为一种旅游审美的载体,是由于它已经进入到人类的文化圈中,并且成为人类旅游的一种直接的享受对象。

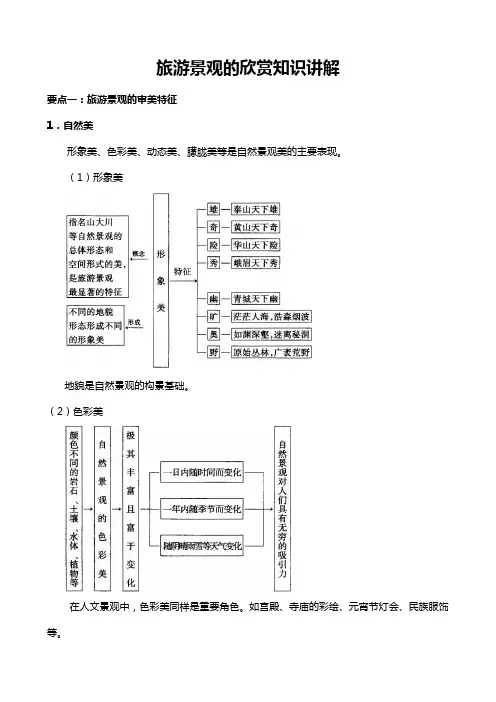

旅游景观的欣赏知识讲解要点一:旅游景观的审美特征1.自然美形象美、色彩美、动态美、朦胧美等是自然景观美的主要表现。

(1)形象美地貌是自然景观的构景基础。

(2)色彩美在人文景观中,色彩美同样是重要角色。

如宫殿、寺庙的彩绘、元宵节灯会、民族服饰等。

色彩在构景中起着非常重要的作用:随着季节变换,昼夜更替,阴晴雨雪、自然风物相映生辉,呈现出丰富奇幻的色彩;色彩最易影响人的情感而不同的色彩使人产生不同的感情与心理变化。

蓝色——宁静和满足;绿色——养目怡神,富有生命力;黄色——时尚进取,使人振作;红色——使人兴奋。

(3)动态美动与静是相对而言的,静中有动,动中有静。

山为水动,水回山转。

(4)朦胧美烟、雨、云、雾,以及晨曦、暮霭,都使自然景观呈现出朦胧美。

【典型例题】“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”体现的是自然景观的()A.形象美B.色彩美C.动态美D.朦胧美解析:形象美是指名山大川等自然景观的总体形态和空间形式的美;色彩美是指自然景观的色彩美感和色彩变化;动态美是指自然景观富有动感的美;朦胧美是指烟、雨、云、雾,以及晨曦、暮霭使自然景观表现出的一种若隐若现、烟雨迷蒙之美。

“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”强调的是一种动感的美,属于动态美的范畴。

答案:C[说明](1)对于色彩美的理解,要从“丰富”和“富于变化”两个层面去展开理解。

“丰富”是对应不同地区、不同地理事物而言的;“富于变化”则侧重于一地在不同时间段内(如一日或季节等)的色彩展示。

(2)“朦胧美”呈现给游客的是一种不拘细节的整体的美。

2.人工美主要表现形式:古典园林美、古建筑和古遗迹美、民俗风情美、书画艺术和雕刻艺术美等。

(1)古典园林美古典园林主要是由山、水、花木、建筑(桥、亭、廊)四种基本要素组合而成的综合艺术品。

园内花草树木、奇峰怪石各有章法,亭台楼阁错落有致,使游人“不出城郭,而享山林之美”。

(2)古代建筑美古建筑种类和形式:主要有城池、宫殿、陵墓、寺院、楼阁、桥、塔、民居等。

第一节旅游景观的审美特征1.了解旅游景观的两大审美形态。

2.理解并掌握旅游景观的主要审美特征。

3.运用图表归纳判断旅游景观的审美特征,培养审美意识,树立正确的审美观。

一、自然美1.概念大自然中的自然物或自然现象在不同的条件下,呈现出的审美状态。

2.表现形式二、人工美1.概念能够吸引人们旅游活动、反映古今人类创造的物质文明和精神文明的事物所呈现出的审美状态。

2.表现形式类别组成审美内涵古典园林山、水、花木、建筑四种基本要素组合而成的综合艺术品大自然的美景浓缩到有限的空间内古建筑城池、宫殿、陵墓、寺院、楼阁、桥、其形式美主要表现在序列组合、空间安塔、民居等排、比例尺度、造型式样、色彩装饰等方面人造景物亭台楼阁、桥梁、寺庙等与自然景物形成一个统一的整体,构成绚丽多姿的风景美1.飞流直下三千尺,疑是银河落九天,描绘旅游景观的形象美。

(×)2.在自然景观中增加一些人工美破坏了自然景观的自然美。

(×)3.峨眉山兼具自然景观与人文景观,且两者有机结合,体现了和谐美。

(√)4.下列不属于自然美的主要表现形式的是(C )A.形象美B.色彩美C.古建筑美D.朦胧美5.诗句“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”反映了自然景观的美感类型是(C )A.形象美B.动态美C.色彩美D.朦胧美[问题探究]读教材P32图3.1、图3.2,探究下列问题。

(1)华山之险反映了自然美中的________。

(2)峨眉之秀反映了哪些自然美?答案:(1)形象美(2)形象美、色彩美、动态美。

[总结深化]形象美、色彩美、动态美、朦胧美等是自然景观美的主要表现,是广大旅游者所欣赏的审美特征。

美感特征美感形成举例形象美指名山大川等自然景观的总体形态和空间形式的美。

地貌是构景基础,不同地貌形态,展示出的形象美感不同泰山天下雄,黄山天下奇,华山天下险,峨眉天下秀,青城天下幽色彩美颜色不同的岩石、土壤、水体、植物等共同组成自然景观的色彩图案,且随时间而变化自然景观四季的春翡、夏翠、秋金、冬银动态美自然景观中的动态美,由波涛、飞瀑、溪泉以及云雾飘动等引起山为水动、水为山转、流水飞瀑、飞禽走兽、风吹林动等朦胧美自然景观透过某种朦胧模糊的形式含蓄地表现出来,使欣赏者获得审美享受烟雨中的山水风光,云蒸雾腾(1)对于色彩美的理解,要从“丰富”和“富于变化”两个层面去展开理解。

旅游美学重点1、旅游活动的本质是审美理由:人们旅游的目的,一是欣赏风光之美、山水之秀,(中国先民很早就与自然建立了亲和协调的审美关系,具有雅好山水的传统,在中国人的审美意识中,大自然不仅是生活的场所,世人的安身立命之处,同样还是审美的对象。

)二是欣赏各族各地区独特的人文风情,(如中国半坡村的仰韶文化遗址、绵延万里的长城、北京的故宫、承德的避暑山庄、苏州的园林等都是文明历史的见证和人类智慧的结晶,不仅具有丰富的审美价值还为文化艺术的研究科学考察提供了客观可证的典范。

另外中国的饮食文化博大精深,不仅讲究美食美酒美器,而且追求“色、香、味、形、意(趣)”,同时还搭配有乐舞、富有诗情等。

)旅游作为一种短期性的闲暇生活方式,从本质上来说,是一种集自然美、艺术美、社会美之大成的综合性审美,从而获得精神上的审美愉悦和满足。

2、世界旅游组织对旅游的定义:旅游是指处于度假、公务或其他目的,在连续不超过一年的时间内,人们离开通常居住的生活环境前往某地的旅行活在该地停留期间的活动。

3、美学基础理论框架包括:美的哲学、审美心理学、艺术社会学和审美教育学。

4、旅游美学研究的主要对象:1)审美主体,即作为观赏者的旅游者的审美心理;2)审美对象,即旅游者游览、观赏的对象;3)旅游中的诸多审美关系,特别是人与人之间的关系。

5、旅游审美活动的意义:1)提高审美鉴赏力即提高审美主体自己的审美感受、审美情趣、审美经验和文化素质,有意识、有目的地对审美对象进行观察、体验、品味、判断和评价的能力,主要是审美价值判断、审美理想、审美评价三方面。

2)发展审美创造能力即发展审美主体感受美、鉴赏美、欣赏美并通过自己的实践活动“按照没得规律”去创造美的能力。

6、审美的基本原理和方法:1)动态观赏是指人在游览中,沿着一定的风景线,或徒步或乘车或坐船。

于移动过程中欣赏玩味那些包罗万象、流动变换的风光胜景。

旅游动态观赏过程犹如一种“移动(速度)--景变—感受”组成的“魔圈”,其中移动涉及速度,速度导致景变,景变影响感受,感受反过来又调节速度。

旅游景观的欣赏相关知识旅游景观一直是人们休闲、娱乐、放松身心的理想选择,不同的地方拥有独特的景观,而我们需要学会欣赏和体验这些景观。

以下是关于旅游景观欣赏相关的知识。

一、旅游景观的精神内涵旅游景观是一个广义的概念,它包括人文景观、自然景观、历史古迹、艺术品等多种元素。

一个好的景观需要有良好的内涵,如文化、历史、民俗、神话、信仰等,这些元素都可以使游客有更深刻的体验。

此外,景观还可以通过声、光、影等方式来展现出更加绚丽多彩的画面。

二、旅游景观的视觉补偿人的视觉感受是我们认知世界的主要方式,旅游景观的视觉补偿是关于景观美学的知识。

景观美学是指对自然景物和人文景物进行审美与价值评定研究,并探讨审美标准和艺术表现方式的学科。

景观的色彩、造型、结构和空间组合以及整体布局都是美学因素的重要体现。

三、旅游景观的观赏角度旅游景观的观赏视角决定了我们的体验和感受,不同的视角也会带来不同的欣赏效果。

如在登高远观时,观众可以体验到辽阔和广袤,而在近距离观赏时,可以体验到详细和细腻。

此外,还可以通过时间、空间、动静等因素来调整观赏角度。

四、旅游景观的主题故事每一个景观都有其独特的主题故事,了解主题故事可以让游客更深刻地体验景观的文化内涵,感受其历史渊源和文化底蕴。

如中国的文化名胜古迹和风景区多有说法故事,美国大峡谷、纽约自由女神像等景观也都有着不同的故事背景。

五、旅游景区的环境因素景区内部环境因素包括室内和室外两个方面,游客的感受和体验很大程度上取决于这些因素。

人文景观的氛围、音乐、灯光等元素也会对游客的欣赏产生巨大影响。

此外,景区的交通、住宿、饮食、购物等服务也应当更好的配合景区的文化内涵和旅游者需求。

最后提醒大家,旅游不只是一种休闲方式,更是一种文化的交流,我们应当注重旅游景观的品质和文化内涵,把更多的感受和体验带回家中去,让旅游不仅仅是一个行程,而是一次难忘的文化之旅。

旅游景观审美与旅游观赏原理主讲人:陈璇“旅游,从本质上说,是一种审美活动。

旅游涉及审美的一切领域,又涉及审美的一切形态,旅游活动就是审美活动。

”旅游审美是旅游审美者和观赏对象共同构成的复合系统。

作为旅游审美的客体,应是具有审美价值或者说具有审美潜能的环境综合体。

旅游审美活动的进行离不开旅游景观,抛开旅游活动,也就没有所谓的旅游景观。

其次,旅游景观是旅游活动发展的概念性产物,旅游景观本身早已存在,只是单纯地以“景观”出现而已。

随着旅游业的产生与发展,并越来越普及化、大众化,一些“景观”中能够满足旅游者审美需求的部分便成为旅游景观。

第一节旅游景观一、旅游景观的概念旅游景观概念的提出是在旅游业全面兴起之后,根本上来说,是“景观”概念的延伸和细化。

为此,有必要先了解“景观”概念的演变及基本含义。

“景观”(Landscape)是一个随时间发展演进和学科认识不断深入而内涵、外延逐渐丰富的概念。

对它的认识和理解不同时代、不同学科、不同文化背景的主体都存在着一定的差异。

对“景观”的含义可以从两个层面理解:一是审美的角度,一是系统的角度。

就审美的角度而言,“景观”是指对主体有审美影响和吸引力的各种审美对象,包括自然的和人文的,它们是审美情趣产生的基础。

就系统的角度而言,亦即学科研究的角度,“景观”就是一个由各种要素组成的系统,这些要素相互联系、相互作用,形成了丰富、多样的地表景象或生态系统。

事实上,基于美学欣赏的景观理解,是“景观”最初的、最朴素的含义。

从“景观”一词发展、演变来看,有着多角度、多层次的理解。

地理学家将其视作一个科学名词,定义为地表景象;艺术家则将其视为表现与再现的对象;生态学家视其为一个生态系统;旅游学家视其为旅游资源等等。

1、艺术家眼中:景观是指有观赏价值的空间综合景象或将其视为表现与再现的对象。

2、近代地理学中:(1)作为一般概念,泛指地表自然景色;(2)作为自然地理区,指发生学上相对一致和形态结构同一的区域;(3)作为类型概念,是类型单位的通称,指相互隔离的地段按其外部特征的相似性,归为同一类型单位。

3、科学研究:景观是地表自然和人文因素的综合体。

我们把旅游景观的概念定义为:具有旅游审美价值的能够吸引旅游者,促使其产生旅游活动和愉悦体验的环境综合体。

由此可见,既包括了具有形态结构的各种景物、景点、场所,也包括了旅游审美活动进行中不可或缺的非形态意义上的“景致”,如服务、风俗、态度等,当然前者是旅游景观构成中的重要内容,没有了这些具有形态结构的“景观”,服务、风俗、态度等则难以展开和发挥作用。

即旅游景观具有景观和旅游资源的双重含义。

(1)景观:客观存在的景物、景象的总体。

(2)旅游资源:指吸引旅游者所有“有用”因素的总和,不仅包括了旅游景观资源和其他观赏资源,还包括适宜的接待设施和优良的服务。

二、旅游景观的构成及特点根据旅游景观表现内容的基本属性,可以分为自然旅游景观和人文旅游景观。

(一)自然旅游景观指以各种自然要素相互作用构成的旅游审美对象。

它源于自然,表现自然,形式、形态千变万化、多姿多彩。

要素:地形、气象、天象、水体和生物。

划分:山岳旅游景观:各种地貌景观名山、岩溶洞穴等;水体旅游景观:江河、飞瀑流泉、湖光水色、温泉、冰川、风景海域等;气象气候旅游景观:霞光、雾景、海市蜃楼等;生物旅游景观:珍禽异兽、奇花异草等。

观赏特征:被观赏时想像空间较大。

它们的旅游价值具有直观性、自然性,是客观存在,但需要旅游者通过审美体验去感知,从而获得身心愉悦。

(二)人文旅游景观指人类创造的具有文化价值、艺术欣赏价值,对旅游者有吸引力的各种事物和现象。

它可以是历史遗留物,也可以是今人的景观创造;可以是有形的古建筑,也可以是无形的民俗表演。

如古建筑景观、古典园林景观、雕塑景观、民俗旅游景观和聚落旅游景观等。

观赏特征:挖掘文化内涵。

其旅游价值表现为主观性、潜藏性。

在旅游审美活动中,旅游主体从中获得信息要多于自然景观。

其审美体验和审美享受是渐进的。

(人民币背后图案是:一元北京八达岭长城二元海南岛南天一柱五元是长江三峡十元是珠穆朗玛峰五十元是黄河壶口瀑布一百元是井冈山主峰)三、旅游景观的特点1、美学欣赏性从旅游活动的角度而言,旅游者的出行动力主要来自于对旅游景观的欣赏,以此达到愉悦身心的目的。

这说明对旅游者来说,旅游景观不仅具有吸引力,还能产生审美愉悦。

因此,具有美学欣赏性是旅游景观的重要特征。

2、复合性旅游景观是一个具有美学意义和吸引力的环境综合体,包括自然、社会、经济、文化等各要素。

各要素相互联系、相互作用,有序组合。

例如,园林景观,无论其景观要素之间,还是园林与周围环境要素之间,都在造园原则引导下按照一定的组景规律进行有机组合,形成了一个和谐统一的整体。

3、系统性旅游景观是一个由众多要素组成的系统,自然、社会、经济、文化等子系统之间在“系统整体性”,规律的作用下,既相互联系又相互制约。

就此来看,旅游景观与旅游资源有十分重要的区别,它是各种自然现象、人文现象,以及自然与人文现象相互作用而形成的总体环境。

而旅游资源只是事物和现象的总和,不一定是一个系统性的总体环境。

4、地域性任何类别的旅游景观,其形成总是在一定的区域范围内,受区域自然环境、社会环境的影响,势必打上地域的烙印。

哈尔滨的冰灯雪雕、海南三亚的椰风海韵,都是地域性鲜明的自然景观。

与此同时,受制于各种自然环境,在长期的社会发展中也形成了一定地域的社会心理和民风民俗,造就出各地不同的人文旅游景观。

这也恰恰是旅游景观的魅力所在。

由以上特点可见,旅游景观与旅游资源的主要区别在于,旅游景观强调的是美学意义和环境综合体(系统性);而旅游资源更注重的是吸引力和经济、社会、环境效益,不对诸多旅游资源进行美学特征的分析。

旅游景观是从欣赏的视角界定,更大程度上受旅游主体的认可,而旅游资源是从开发和利用的视角界定,虽然有旅游者认可的成分,但旅游业以及相关部门的也起了重要作用。

第二节旅游景观美一、旅游景观美的特征1、旅游景观美的多样性由于旅游景观构成的多样性,导致了旅游景观美的多样性。

旅游景观美既可以是自然美,也可以是人文美。

即使同类旅游景观,也会由于形状、成因、环境、主体认识的不同而呈现不同的美的状态。

如同是山岳,泰山之美体现在雄伟,华山之美体现在险峻,峨眉山则体现在秀美,清城山则以幽静著称。

同样是园林又有南北之分、中西风格之分。

即使是同一旅游景观,也会因旅游者审美个性、审美情趣、审美标准的不同而不同。

2、旅游景观美的愉悦性旅游景观之所以能够成为吸引旅游者的审美对象,必定是有吸引力的、有欣赏价值的。

旅游景观的外在形式和内在历史文化都可以激起旅游者的喜悦之情,当然外在的形式首先引起旅游者注意,或是形状、或是色彩、或是体量、或是质地,都能直接作用于旅游者,使其审美情绪瞬间受到感染,并陶醉于景观的形式美之中。

旅游景观的文化内涵往往间接地借助景观本身得以体现,其中的美感体验和审美情趣的调动需要一定的时间,旅游者通过细细品味或借助讲解才能领略深藏于其中的美,但这种愉悦感持续时间更长。

3、旅游景观美的社会性旅游景观美由于人的欣赏和喜爱得以发现,它可以美化我们的生活、愉悦我们的心情,表现出与人类社会之间带有功利关系的社会性。

中国文人之所以对梅、兰、竹、菊(花中四君子)情有独钟,就在于它们隐含的意义:梅花高洁傲岸;兰花优雅空灵;竹虚心有节;菊花冷艳清真。

梅、兰、竹、菊的品质傲、幽、坚、淡,显然被赋予了社会意义,景观的社会性也就充分显示出来。

同样,孔子的“智者乐水,仁者乐山”,在使山、水具有人格属性的同时,也赋予了它们社会性。

至于人文旅游景观美的社会属性则更是显而易见。

4、旅游景观美的时间性旅游景观的时间性可以从二个方面来理解:一个是时段性;一个是历史性。

一些有赖于季节、时间变化而呈现的旅游美具有很强的时段性。

如日出日落、花草树木、冰灯雪雕、节日活动、民风民俗等,它们的景观美只有在特定时间内才能呈现。

还有一些旅游景观,随着时间的推移、流逝,它们的美更加深邃、丰富,更具有欣赏价值。

如历史古迹、古建筑、各种文物等。

从广义角度讲,一切客观事物都存在于时间之中,旅游景观也不例外,由此带来的景观美也同时具有时间性。

二、旅游景观美的要素无论世纪自然山水、生物气候,还是古迹名胜、遗址园林,都表现出多种多样的美,可以说景观类型的多样化,造就了旅游景观美的形式的丰富性。

而这些美的形式、美的的形态的呈现都离不开基本构成要素,它们的有机构成与组合在一定程度上暗合了形式美得法则,风景美便由此产生。

1、质旅游景观美与旅游景观本身构成物的质有十分密切的关系。

有形的旅游景观美的质,体现在构成物的材料,即材料的质在很大程度上带来了美感的差异。

例如,古建筑虽为土木结构,但木材的材质多种多样,檀木、松木、黄杨木,质地不同,带给人们的美感也有差别;雕塑的材料可以是花岗岩的、也可以是青铜的或大理石的,由于材质本身的特性,使得以这三种材料完成的雕塑呈现的美有所不同,花岗岩给人以坚毅感,青铜给人以苍劲感,大理石由于表面光滑细腻而具有温柔的美感特质。

无形的旅游景观美的质,体现在内涵的丰富、水平的高低和表现的优劣等方面。

例如,多种多样的民风民俗,历史故事、神话传说等往往与自然山水、人文古迹交相辉映,为风景添魅力,强化和丰富了美的内涵。

云南石林,由于有了阿诗玛的传说,使单纯的地貌景观被赋予了浪漫色彩,增加了人情味,美感大大提高。

2、量量是旅游景观美形成的重要因素。

它有2个方面的含义:一是数量的多少;二是体量的大小。

旅游景观美的构成在一定程度上与数量多少有关,数量众多,可显示出磅礴之气。

秦始皇兵马俑几千陶俑陶马有规律的军阵排列,展示出秦始皇在位时的权势与霸气,获得一种令人震惊的威武之美、雄壮之美。

贵州黄果树瀑布,水流自77米高的悬崖绝壁上飞流直泻,发出震天巨响,十里之外即闻其声,犹如千人击鼓、万马奔腾,构成了崇高之美。

体量的大小可以影响人们的审美注意程度,泰山海拔不足2000米,但却以雄伟著称,原因在于它庞大的体量与周围丘陵地带形成极大反差,突显出它的高大、宏伟。

而一些体量小、数量少的旅游景观也因其小巧玲珑、精雕细刻而呈现出精致细腻之美。

3、艺术创造在旅游活动中,有相当一部分的旅游景观含有艺术创造的成分,古代建筑、雕塑、古典园林、碑刻、书法、绘画等都是艺术创造或表现,民间歌舞、娱乐表演、剪纸刺绣是民间艺术的创造和表现。

就本质来看,艺术是人们为了更好地满足自己对主观缺憾的慰藉需求和情感器官的行为需求而创造出的一种文化现象。

因此,为了满足人们对美的需求而形成的旅游景观自然是美的。

中国园林中的桥、亭、廊、榭、楼、阁等建筑虽有一定的实用功能,但就其外观而言,其功能远不只如此,审美的功能、愉悦心情的功能显而易见,它们也成了园林景观的一部分。