传热学基本理论:

传热学是研究由温差引起的热能传递规律的科学,遵循热力学三大定律,热力学第一定律是在一个热力学系统内,能量可转换,即可从一种形式转变成另一种形式,但不能自行产生,也不能毁灭;热力学第二定律是凡是温差存在的地方就有热能自发地从高温物体向低温物体传递;热力学第三定律是一般当封闭系统达到稳定平衡时,熵应该为最大值,在任何过程中,熵总是增加,但理想气体如果是等温可逆过程熵的变化为零,可是理想气体实际并不存在,所以现实物质中,即使是等温可逆过程,系统的熵也在增加,不过增加的少。 在绝对零度,任何完美晶体的熵为零。

热能传递有三种基本方式,分别是热传导、热对流和热辐射。兹分别简述如下: 热传导:

物体各部分之间不发生相对位移时,依靠分子、原子及自有电子等微观粒子的热运动而产生的热能传递称为热传导,简称导热。通过对实际导热问题的经验提炼,导热现象的规律遵循傅里叶定律。根据傅里叶定律,单位时间内通过物体截面的导热热量与当地的温度变化率及截面面积成正比,即

dt

A

dx

λψ=- 式中,λ是比例系数,称为导热率,又称导热系数,负号表示热量传递的方向与温度升高的方向相反。由上式可知当

0dt dx <时,0ψ>,热量沿着x 轴增大的方向传递;当0dt dx

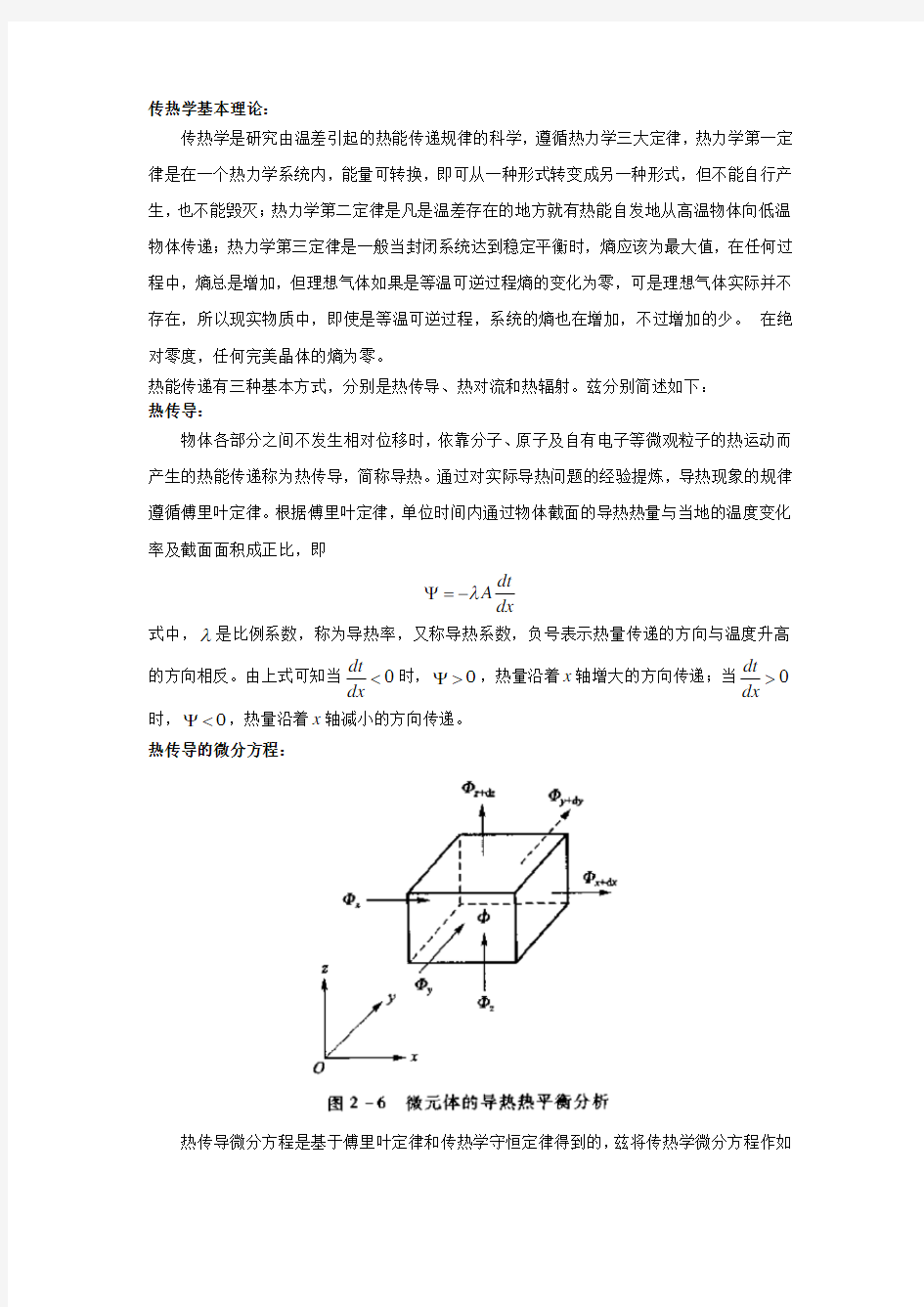

>时,0ψ<,热量沿着x 轴减小的方向传递。 热传导的微分方程:

热传导微分方程是基于傅里叶定律和传热学守恒定律得到的,兹将传热学微分方程作如

下详细描述。导体内任一微元平行六面体及其坐标如图所示,根据傅里叶定律, 导入x x =、

y y =、z z =微元平面的热量分别是:

()x x x

t A dydz x λ???

ψ=-

???? ()y y y

t A dzdx x λ???

ψ=- ????

()z z z

t A dxdy x λ???

ψ=-

???? 导出x x dx =+、y y dy =+、z z dz =+微元平面的热量亦可根据傅里叶定律写出如下:

()()()()x x

x dx x x x x x x t dx A dydz dx x x x λ+?ψ??????

ψ=ψ+

=ψ+- ??????????

()()

()()y y

y dy y y y

y

y y t dy A dzdx dy y

y y λ+?ψ?

?????ψ=ψ+

=ψ+-?? ??????????

()()()()z z

z dz z z z z z z t dz A dxdy dz z

z z λ+?ψ??????

ψ=ψ+

=ψ+

- ??????????

对于微元体,按照能量守恒定律,在任一时间间隔内有以下热平衡关系:

导入微元体的总热流量+微元体内热源生成热=导出微元体的总热流量+微元体热力学能增量 其他两项的表达式为

微元体热力学能增量=t

c

dxdydz ρτ

?? 微元体内热源生成热=dxdydz ψ

由以上公式得:

t t t t c

x x y y z z ρλλλτ?????????????

=+++ψ ? ? ????????????

?? 热辐射:

物体通过电磁波传递能量的方式称为辐射。物体会因各种原因发出辐射能,其中因热的原因而发出辐射能的现象称为热辐射。

物体的辐射能力与温度有关,同一温度条件下不同物体的辐射和吸收本领不同。假想一理想物体黑体,它能吸收投入到其表面上的所有热辐射能量。

黑体在单位时间内发出的热辐射热量由斯忒藩—玻耳兹曼定律揭示:

4A T σψ=

式中 A ——辐射表面积,2

m ;

σ——斯忒藩—玻耳兹曼常量,其值为()8245.6710/W m K -??;

T ——黑体的热力学温度,K 。

实际物体的热辐射热量采用斯忒藩—玻耳兹曼定律的经验修正公式:

4A T εσψ=

式中

ε——物体的发射率,其值小于1。

物体表面的发射率取决于物质种类、表面温度和表面状况,即发射率只与发射辐射物体本身有关,而不涉及外界条件。 实际物体对辐射能的吸收(吸收比):

单位时间内从外界投入到物体的单位表面积上的辐射能称为投入辐射,物体对投入辐射所吸收的百分数称为该物体的吸收比。实际物体的吸收比取决于两方面的因素:吸收物体本身的情况和投入辐射的特性。吸收物体本身的情况指物质的种类、物体温度和表面状况。

基尔霍夫定律揭示了实际物体辐射力与吸收比之间的关系,其关系式如下:

实际物体辐射力=吸收比

角系数?

热分析过程中涉及的物理量单位及相应的ANSYS 代号

热分析符号及单位

热分析材料基本属性:与本次热分析相关的材料属性包括:比热容、传导系数、辐射系数。

为了使得每一个节点的热平衡方程具有唯一解,需要附加一定的边界条件和初始条件,统称为定解条件。

第一类边界条件,物体边界上的温度函数已知,用公式表示为:

0T T Γ= (),,,T f x y z t Γ=

Γ是物体边界;0T 为已知温度;(),,,f x y z t 为已知温度函数。

第二类边界条件,物体边界上的热流密度已知,用公式表示为:

T k q n

Γ

?-=?

(),,,T k

g x y z t n

Γ

?-=?

q 为已知热流密度;(),,,g x y z t 为已知热流密度函数。

第三类边界条件,与物体相接触的流体介质的温度和换热系数已知,用公式表示为:

()f T k

a T T n

Γ

Γ

?-=-?

f T 为流体介质的温度;a 为换热系数;f T 和a 可以是常数,也可以是随时间和位置变

化的函数。

初始条件是物体在传热过程开始时物体在整个区域中所具有的温度为已知值,用公式表示为:

()0,t T x y ?==

(),x y ?为已知温度函数。

如果系统的净热流率为0,即流入系统的热量加上系统自身产生的热量等于流出系统的热量,则系统处于热稳态。热稳态的条件可表示为:

0input generate output Q Q Q +-=

稳态热分析中任一节点的温度不随时间变化,稳态热分析的能量平衡方程(以矩阵的形式表示):

[]{}{}K T Q =

式中[]K 为传导矩阵,包括导热系数、对流系数、辐射率和形状系数;{}T 为节点温度向量,{}Q 为节点热流率向量,包括热生成。

瞬态传热过程是一个系统的加热和冷却过程,在这个过程中系统的温度、热流率、热边界条件以及系统内能都随时间有明显的变化。根据能量守恒原理,瞬态热平衡方程可表达为:

[]{}[]{}{}C T K T Q +=

式中[]K 为传导矩阵,包括导热系数、对流系数、辐射率和形状系数;[]C 为比热矩阵,考虑系统内能的增加;{}T 为节点温度向量;{}

T 为温度对时间的导数;{}Q 为节点热流率向量,包括热生成。

6SF 气体对辐射的影响以及在温度场分析作如何处理

分析550kV AIS/GIS 电子式电流互感器温度场分析中的热传导方式以及热源 工况分析

掌握利用AUX12进行辐射热分析 表面效应单元的应用

一、实习目的 熟练使用天气学原理和中国天气中的知识,诊断分析常用的动力和热力参量(涡度、散度、相对湿度、水汽通量、水汽通量散度等)。 1、学会使用Fortran程序读入有格式的数据文件,输出二进制数据文件; 2、学会使用Fortran编程计算涡度、散度、相对湿度、水汽通量等动力和热力参量。 3、学会使用Grads读入二进制数据文件,绘制等值线图、矢量图等,并存储。 4、掌握如何分析得到的各物理量的图形。 二、实习要求 完成读取数据及利用给出的资料数据计算各物理量的fortran程序,将已有基本量数据及计算出的物理量数据写入文件里。利用GRADS软件画出具有代表性的高度上的各物理量的图形,结合所画出的图形及韩国分析图和辅助图分析2009年4月18-20日南方气旋发展过程的各要素场配置情况,对这次过程进行天气诊断分析。 三、实习内容(含数据资料与方法说明) 实习资料:计算范围:东经32~160,北纬12~80,格距 4*4。所给要素为高度场,风场,温度以及温度露点差,共11层。 实习内容方法说明: 1. 利用所给资料(格点)和绘图软件绘制等高线、等压线、等温线,了解当时环流形势(主要是500和850hPa)。 2. 计算涡度(实测风涡度和地转风涡度)和散度(主要是300,500,850hPa):计算18日08时,18日20时,19日08时,19日20点,20日08时500hPa实测风涡度平流,分析并比较实测风涡度和地转风涡度不同的原因,分析南方气旋发展生成的原因,以及散度高低层的配置。绘图: 19日20点850hPa实测风涡度和地转风涡度以及他们的差, 19日08时,19日20点,20日08时500hPa 实测风涡度平流。 3. 计算1000-300hPa各层水汽通量并绘图,分析水汽通量输送较大的层次及其水汽通量散度,指出水汽输送通道大致范围,并说明水汽辐合区域的位置,什么位置有利于降水的发生,原因是什么。比较水汽通量中水汽平流和风的散度项的大小。绘图:19日08点,20点,20日08点850,700,500hPa 水汽通量和水汽通量散度 4. 在以上任务完成后,有时间的同学编制计算垂直速度程序并绘图,用第二种修正方案,其中大气层顶的垂直速度可以直接采用0,也可以用绝热法 四、结果分析 1.环流形势分析 由韩国天气图和所给由资料画出的500hPa和850hPa的高空等压面图分析本次南方气旋过程的环流形势。 500hPa上,高纬在鄂霍次克海处有一深厚低压中心,在南方气旋形成后开始随时间变化东移。在乌拉尔山一带有一低槽发展显着,随着该低槽的东移加深,在两低之间于19日左右形成了阻塞高压。中纬乌拉尔山一带发展起来的槽不断分裂出短波槽,随西风带环流向东输送,堆积叠加在下游,使得中国东南地区上空的槽不断加深加强。低纬上也有低槽在波动,与中纬的长波槽相配合。 850hPa上,高纬上鄂霍次克海上空的低值中心依旧很明显,但从乌拉尔山发展起来的槽在850hPa 图上体现的并不明显。由于地面的影响,各个系统可能会有些不规则,但可以看出我国华南一带一直

《温度传感器实训报告》 实 训 报 告 课程:信号检测与技术 专业:应用电子技术 班级:应电1131班 小组成员:欧阳主、王雅志、朱知荣、周玙旋、周合昱 指导老师:宋晓虹老师 2013年4月23日 一、实训目的 了解18b20温度传感器的基本原理与应用 2、实训过程

+ c o m 1 2 3 4 5 6 7 8 D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 9 10 11 A B C D E F G D P P 1 P 2 P 3 3 2 1 10 9 7 g c o m d p 8 3 2 1 V C C I /O G N D P 3.7 12M R1 GND 21 b 23 d 4 e 56 1、电路实现功能: 由电脑 USB 接口供电,也可外接 6V —16V 的直流电源。通过温度传感器 18B20 作为温度传感器件,测出改实际温度,再由芯片为DIP封装 AT89C2051 单片机进行数据处理,通过数码管显示温度值。 温度显示(和控制)的范围为:-55oC 到 125oC 之间,精度为 1oC,也就是 显示整数。如果你设定报警的温度为 20oC,则当环境温度达到 21oC 时,报警 发光二极管发光,同时继电器动作。如果你不需要对温度控制(报警),可以 将报警温度值设置高些。如果控制的是某局部的温度,可将 18B20 用引线引出, 但距离不宜过大,注意其引脚绝缘。 2.电路的构成 该电路有电源、按键控制模块、信号处理、驱动模块、显示模块、检测。 3.电路原理图 AN1 vcc J3 C1 AN2 AN3 C5 104 + C4 470UF 1 2 3 4 USB J1 30P JZ C2 30P JDQ V1 1N4148 P1 P2 P3 10K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C3 10UF I C1 RST P3.0(RXD) P3.1(TXD) XTAL2 XTAL1 P3.2(INT0) P3.3(INT1) P3.4(T0) P3.5(T1) GND AT89C2051 VCC 20 P1.7 19 P1.6 18 P1.5 17 P1.4 16 P1.3 15 P1.2 14 P1.1 13 P1.0 12 P3.7 11 VCC R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 220*7 P3.7 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 LED2 LED -3 8.8.8. I C3 L7805 OUT 3 IN 8. LED1 a 1 c f J2 2 1 Q1 8550 LED3 R5 2K I C2 DS18B20 R14 470 Q2 Q3 Q4 VCC R6 4.7K P1 P2 R2 4.7K R3 8550 8550 8550 P3 4.7K R4 4.7K VCC

南京信息工程大学天气学诊断分析实习报告 实习名称天气学诊断分析日期2016年12月17日得分指导教师 系大气科学专业大气科学年级班次姓名学号 一、实习目的 熟练使用天气学原理和中国天气中所学的知识,诊断分析常用的动力和热力参量(涡度、散度、涡度平流、温度平流、水汽通量、水汽通量散度、垂直速度等)。 1、学会使用Fortran 程序读入有格式的数据文件,输出二进制数据文件。 2、学会使用Fortran 编程计算涡度、散度、涡度平流、温度平流、水汽通量、水汽通量散度、垂直速度等动力和热力参量。 3、学会使用Grads 读入二进制数据文件,绘制等值线图、矢量图等,并存储。 4、掌握如何分析得到的各物理量的图形。 二、实习要求 完成计算各物理量的Fortran程序,并画出各物理量的图形,结合所绘出的图形,分析这次南方气旋形成时各要素场的配置情况,对这次降水过程进行天气诊断分析。 三、实习资料 该过程的观测资料和再分析资料,实习要求用micaps资料进行计算和分析。 1、观测资料:计算范围:东经30-160,北纬10-80,格距2.5*2.5。所给要素为高度场,风场,温度以及温度露点差,共11层。时次是2013年5月21日08时到

2013年5月31日18时,每12小时一次,共22个时次。 2、再分析资料:东经30-160,北纬10-80,格距2.5*2.5。所给要素为高度场,风场,温度以及比湿(单位为:kg/kg),共17层,时次是2013年1月1日00时到2013年5月31日20时,每6小时一次,共604个时次。 四、实习内容: 1.利用所给资料和绘图软件绘制等高线、等压线、等温线,了解当时环流形势 (主要是500和850hPa)。 2.计算涡度和散度(主要是300,500,850hPa),500hPa实测风涡度平流,计 算850hPa温度平流并绘图,利用高空和地面形势预报方程,从热力和动力因子分析南方气旋生成、发展的原因,以及散度高低层的配置。 3.计算850,700,500hPa水汽通量并绘图,分析水汽通量输送较大的层次及水 汽通量散度,指出水汽输送通道大致范围,并说明水汽辐合区域的位置,什么位置有利于降水的发生,原因是什么。比较水汽通量中水汽平流和风的散度项的大小 4.编制计算垂直速度程序,并绘制500hPa垂直速度。用第二种修正方案,其 中大气层顶的垂直速度可以直接采用0,也可以用绝热法。 5.以上任务完成后,有兴趣的同学可以编写计算流函数和势函数的程序。也可 以对以上计算结果模仿文献绘制一些垂直剖面图等,从不同角度对该次过程进行分析。 五、结果分析 本次实习内容为2013年5月25-28日一次南方气旋发展过程,25日20时气旋在贵州境内生成,处于波动阶段,至26日08时发展成熟,此时降雨强度也明

总结我们的天气观察 科学概念: 天气是不断变化的,对长时间观察记录的天气信息进行分析和整理,可以帮助我们认识天气的一些特征,了解天气变化的一些规律。 过程与方法: 统计、分析“天气日历”上收集到的信息,并利用这些信息对天气情况进行解释。 情感、态度、价值观: 感受到长时间进行科学观察和记录。 教学重点: 对长时间观察记录的天气信息进行分析和整理,认识天气的一些特征,了解天气变化的一些规律。 教学难点: 统计、分析“天气日历”上收集到的信息,并利用这些信息对天气情况进行解释。 教学准备: 气温统计表、云的统计表、风的统计表、平衡降水量的统计表。 教学过程: 导入 经过进一个月的天气观察,在天气日历中我们已经记录了很多相关天气信息,今天,我们对这些信息进行整理、总结和分析,可以帮助我们认识天气的某些特征。、 探究内容:

(一)统计天气信息 1、讨论统计方法。 (1)可以从天气日历上将相应的小纸卡取下来,然后分类 (2)也可以用画“正”字的方法依次记录 2、分组统计 发给相应小组气温统计表、云的统计、风的统计表、平衡降水量的统计表 (二)分析天气信息 1、反馈:(1)统计云量的小组:有多少天是晴天?多少天是阴天或多云?哪种天气最多?哪种天气最少? (2)统计云的类型的小组:哪种类型的云最多见?哪种类型的云最少见? (3)统计风向的小组:主要刮哪个方向的风? (4)统计风速的小组:这段时间里刮风的天气多吗?通常刮大风还是微风?(5)统计降水量的小组:这一季节的降水量有什么特点? 2、问:综合各组的统计和分析汇报,能对这段时间的天气情况进行概括总结吗? 3、单元评价 (1)问:今天天气怎样? (2)互评这个单元的学习情况。

气象台预报组工作总结 在台领导的大力支持和正确领导下,在全体中短期预报员的共同努力下,中短期预报组已圆满完成了岗位责任制所规定的各项工作任务并有所创新,以一流的服务水平,创一流的工作业绩,得到各级组织的充分肯定。现将今年的工作进行了认真的回顾总结如下 1、严格工作制度,实现规范化、制度化管理 今年入春以来,我们从长远的预报业务发展要求出发,积极普及对中短期预报工作规范化、定量化、客观化管理的制度建设工作。使每个预报员熟悉《**气象台中短期预报组工作制度》加强了预报人员的责任心,明确其职责,杜绝了责任性差错。 2、加强会商讨论,做好各项生产服务工作 入春以来,中短期预报加强了与长期、农气、服务人员的联合会商制度,成功的预报了4月的寒潮天气过程、5月初的局地大降水预报、7月份的高温天气过程,有效地实现了预报制作和生产服务的有机结合。 3、有效地展开了预警产品发布工作

根据自治区的业务要求,在台领导的正确决策下,切实抓紧抓好各种预警产品的发布工作,成功的发布了蓝色寒潮警报、黄色寒潮警报、橙色高温警报和一次大风蓝色预警,取得了较好的效果。 4、积极配合气象局开展气象科普宣传活动 为了满足社会公众(特别是青少年)对气象科学的了解,预报组积极配合为来参观的学生和老师实地播放了气象科普片、详细讲解了气象预报制作流程、天气预报节目的制作等气象知识,详细的回答了学生关于气象上的疑问。这些都深深的吸引了广大师生,并且深受他们的好评,这些对提高公众的科技素质发挥了重要的作用。 5、努力做好各种专项预报服务 预报组在做好预报服务的基础上努力做好各种专项服务,9月8日在我州召开了第三届自治区民族运动会,在自治区气象台和局领导的统一领导下,圆满完成了天气保障服务工作。在制作天气预报过程中,严格执行天气会商制度,严格执行签发制度,值班预报员坚守岗位,严密监视天气变化,认真分析各种天气图表,

温度测量实验报告 上海交通大学材料科学与工程学院 实验目的 1.掌握炉温实时控制系统结构图及其电压控制原理; 2.通过数据采集板卡,对温度信号(输入为电压模拟量)采集和滤波; 3.通过数据采集板卡,输出模拟电压量到调节器; 4.通过观测温度曲线,实施手动调节输出电压,使得温度曲线与理想波形尽量接近; 5.用增量式PID控制算法控制炉温曲线。 实验原理 (一)炉温实时控制系统结构图 (二)输出控制电压与工作电压的关系 加热炉加热电压=板卡输出控制电压×220 10 (三)电压控制原理 (四)温度与电压的关系

温度=电压× 700℃ (五)PID控制算法公式 ?u k= Ae k? Be k ? 1+ Ce(k ? 2) 其中:A=K P(1+ T T I + T D T );B=K P(1+2T D T );C=K P T D T 。 u k=u k ? 1+ ?u(k) 手动控制炉温参数选择及理由 加热电压:4V 理由:本套实验装置加热速度很快,若加热电压过高(高于5V)则会导致升温过快从而有可能损坏实验装置,而若加热电压过低则会导致升温过慢,浪费时间。综合实际情况以及上述分析,本组成员决定将加热电压设置为4V。 PID炉温控制参数选择及理由 表1 PID炉温控制参数 选取理由 周期:由于温度滞后性较大,因此周期应当大一些。此处本组采用了推荐值0.2s。 K P:由实际经验可知,K P的最佳范围在0.5-1.5之间。此处本组取了中间值1。 T I:实际操作过程中,本组同学发现若T I较小,超调量就会很大。所以这里将T I取得大一些,设置为20s。T D:小组成员发现炉温滞后现象非常严重,因此T D不得不调大一些,取成0.9s。

北京电子科技学院 课程设计报告 ( 2010 – 2011年度第一学期) 名称:模拟电子技术课程设计 题目:温度测量控制系统的设计与制作 学号: 学生姓名: 指导教师: 成绩: 日期:2010年11月17日

目录 一、电子技术课程设计的目的与要求 (3) 二、课程设计名称及设计要求 (3) 三、总体设计思想 (3) 四、系统框图及简要说明 (4) 五、单元电路设计(原理、芯片、参数计算等) (4) 六、总体电路 (5) 七、仿真结果 (8) 八、实测结果分析 (9) 九、心得体会 (9) 附录I:元器件清单 (11) 附录II:multisim仿真图 (11) 附录III:参考文献 (11)

一、电子技术课程设计的目的与要求 (一)电子技术课程设计的目的 课程设计作为模拟电子技术课程的重要组成部分,目的是使学生进一步理解课程内容,基本掌握电子系统设计和调试的方法,增加集成电路应用知识,培养学生实际动手能力以及分析、解决问题的能力。 按照本专业培养方案要求,在学完专业基础课模拟电子技术课程后,应进行课程设计,其目的是使学生更好地巩固和加深对基础知识的理解,学会设计小型电子系统的方法,独立完成系统设计及调试,增强学生理论联系实际的能力,提高学生电路分析和设计能力。通过实践教学引导学生在理论指导下有所创新,为专业课的学习和日后工程实践奠定基础。 (二)电子技术课程设计的要求 1.教学基本要求 要求学生独立完成选题设计,掌握数字系统设计方法;完成系统的组装及调试工作;在课程设计中要注重培养工程质量意识,按要求写出课程设计报告。 教师应事先准备好课程设计任务书、指导学生查阅有关资料,安排适当的时间进行答疑,帮助学生解决课程设计过程中的问题。 2.能力培养要求 (1)通过查阅手册和有关文献资料培养学生独立分析和解决实际问题的能力。 (2)通过实际电路方案的分析比较、设计计算、元件选取、安装调试等环节,掌握简单实用电路的分析方法和工程设计方法。 (3)掌握常用仪器设备的使用方法,学会简单的实验调试,提高动手能力。 (4)综合应用课程中学到的理论知识去独立完成一个设计任务。 (5)培养严肃认真的工作作风和严谨的科学态度。 二、课程设计名称及设计要求 (一)课程设计名称 设计题目:温度测量控制系统的设计与制作 (二)课程设计要求 1、设计任务 要求设计制作一个可以测量温度的测量控制系统,测量温度范围:室温0~50℃,测量精度±1℃。 2、技术指标及要求: (1)当温度在室温0℃~50℃之间变化时,系统输出端1相应在0~5V之间变化。 (2)当输出端1电压大于3V时,输出端2为低电平;当输出端1小于2V时,输出端2为高电平。 输出端1电压小于3V并大于2V时,输出端2保持不变。 三、总体设计思想 使用温度传感器完成系统设计中将实现温度信号转化为电压信号这一要求,该器件具有良好的线性和互换性,测量精度高,并具有消除电源波动的特性。因此,我们可以利用它的这些特性,实现从温度到电流的转化;但是,又考虑到温度传感器应用在电路中后,相当于电流源的作用,产生的是电流信号,所以,应用一个接地电阻使电流信号在传输过程中转化为电压信号。接下来应该是对产生电压信号的传输与调整,这里要用到电压跟随器、加减运算电路,这些电路的实现都离不开集成运放对信号进行运算以及电位器对电压调节,所以选用了集成运放LM324和电位器;最后为实现技术指标(当输出端1电压大于3V时,输出端2为低电平;当输出端1小于2V时,输出端2为高电平。输出端1电压小于3V并大于2V时,输出端2保持不变。)中的要求,选用了555定时器LM555CM。 通过以上分析,电路的总体设计思想就明确了,即我们使用温度传感器AD590将温度转化成电压信号,然后通过一系列的集成运放电路,使表示温度的电压放大,从而线性地落在0~5V这个区间里。最后通过一个555设计的电路实现当输出电压在2与3V这两点上实现输出高低电平的变化。

篇一:气象学实习报告 小气候综合实习报告 班级: 姓名: 学号: 第五小组 小组成员: 2014年12月2日 摘要 本组选择的下垫面为干裸地。通过一天对小气候的观察与测量,影响小气候的因素主要有云量,温度,湿度,风,周围植被情况及建筑物情况。选择了下垫面和周围环境的不同测点进行了对比分析。 太阳直接辐射根据太阳高度角、大气质量数和大气透明系数的变化而变化;散射辐射随云量增多而增加;反射辐射取决于总辐射以及土壤湿度;反射率大小主要与下垫面的的颜色、湿度、粗糙程度及太阳高度角等因素有关。随着深度增加,土温日较差减小,位相也逐渐落后;不同高度气温一天中出现了一个最高值和一个最低值,最高值出现在午后两点钟左右,最低值出现在清晨日出前后;水气压与相对湿度在一天中变化皆较大且变化趋势相反;从风的特性上讲,越近地面风速越小,在风速和风向两方面都有阵性,近地面层风速白天最大,早晚变小。 关键词:小气候辐射湿度气压日变化对比 一、前言 1.1 小气候的相关知识 因下垫面性质不同,或人类和生物的活动所造成的小范围内的气候。在一个地区的每一块地方(如农田、温室、仓库、车间、庭院等)都要受到该地区气候条件的影响,同时因下垫面性质不同、热状况各异,又有人的活动等,就会形成小范围特有的气候状况, 与大范围气候相比较,小气候有五大特点:⑴.范围小,铅直方向大概在100米以内,主要在2米以下,水平方向可以从几毫米到几十公里。⑵.差别大,无论铅直方向或水平方向气象要素的差异都很大,例如:在靠近地面的贴地层内,温度在铅直方向递减率往往比上层大2~3个量级。⑶.变化快,在小气候范围内,温度、湿度或风速随时间的变化都比大气候快,具有

《总结我们的天气观察》课后练习题精选 一、选择题: 1、如果松果的鳞片紧闭,则说明()。 A、下雨 B、晴天 C、阴天 二、判断题。 1、对天气观察记录中的信息进行、总结和分析,可以帮助我们认识天气的某些特征,了解天气变化的一些规律。() 2、从“日期——气温”柱状图中,我们无法计算出这段时间的平均气温。() 3、利用降水量变化柱状图,我们可以了解一段时间的降水情况。() 4、从我的观察记录看,这个月的晴天天数要比雨天天数多。() 5、从我的观察记录看,这个月的降水形式主要以雷阵雨为主。() 6、所有的动物和植物对天气的细微变化都不敏感。() 7、利用对天气日历的分析,我们可以发现天气变化的一些规律。() 8、某些植物和动物的行为为我们察觉天气的变化提供了信息。() 9、当松果的鳞片打开时,表示即将下雨。() 10、所有的动物和植物对天气的细微变化都不敏感。() 11、有些动物和植物对天气的细微变化非常敏感。()

12、生物能准确地预报天气,有了他们,我们就可以不听天气预报了。 13、下雨前,燕子会低飞,蚂蚁会爬向高处。 三、简答题 1、天气的变化是有规律的,有经验的人不用听,看气象预报,观察一下天象,就能知道天气的变化,流传在民间的一些谚语是许多人经验的积累.请把你知道的写下来。 如:松果的鳞片紧闭,说明将要下雨;蜻蜓飞得很低说明要下雨:鱼儿经常浮出水面,说明可能要下雨。 2、动植物也能预报天气,如: (1)松果在干燥晴朗的日子鳞片会打开,相反,如果松果的鳞片紧闭,则表示即将下雨。 (2)蜻蜓要下雨时会低飞。 (3)蚂蚁要下雨时会搬家。 3、人们永远无法改变天气。这种说法对吗?为什么? 答:不对。因为人工降雨就是人类利用科学的力量改变了天气。随着科学的进步,人类改变天气的可能性会越来越大。 四、小明记下了某天的天气情况,请根据小明提供的信息,在方框中打“√”。 早上:白茫茫的,看不清50米外的物体;穿上厚厚的外套,戴好手套,在书包里塞了把伞。中午:操场上到处都是水,大树被吹得直摇摆;只好呆在教室里看书。

现代气候学 第一章绪论 1、气候系统的定义: 大气圈、与水圈(海洋)、冰雪圈、岩石圈和生物圈相互作用的整体。气候是天-地-生相互作用下的大气系统的较长时间的平均状态 2、天气:某一地区在某一瞬间或某一短时间内大气现象(风、云、雨、雪、干、湿、雷、电等)及其状态(温度、压强、湿度、密度等)的综合。 3、气候:在某一时间段内气候要素的平均值和变率的统计描述 4、现代气候学:在太阳辐射和气候系统各子系统相互作用下,地球上某一区域在某一特定时段内气候要素的平均值和变率的统计状态。 气候标准时段:30年(1971-2000年,1980-2010年) 5.、现代气候学与传统气候学的区别: 传统气候学描述一定区域的气候特点 现代气候学研究气候形成和变化的原因,要求预测某个地区或全球范围的各个时间尺度的气候变化,即围绕平衡态的扰动或对平衡态的偏差或距平。 6、气候学发展史 (1)萌芽时期:16世纪中叶以前,感性和经验认识阶段,零碎的定性观察和描述。 (2)发展初期:16世纪中叶~19世纪中叶 a)观测方面:气象仪器的发明、建立地面气象观测站和观测网,开始气象要素的观测和积累。 b)理论研究方面:气象学和气候学由单纯定性的描述进入了可以定量分析的阶段,逐渐发展为独立的学科。 (3)发展时期 早期:19世纪末~20世纪中叶 a)观测方面 地面观测内容更加丰富和精确,观测站网扩大。 气象观测从地面向高空发展。 b)理论研究方面 锋面气旋学说 长波理论 降雨学说 气候学方面:创立了气候型的概念和几种气候分类法、出版了五卷《气候学手册》 (4)近期 a)观测方面

先进的观测技术 常规气象观测网的加密 开展大规模的综合观测试验 b)理论研究方面 建立数值模式,进行定量数值模拟试验,使气象学、气候学进入试验科学阶段。 气候学领域中的科学革命。 7、现代气候学阶段的三个特点(王绍武,2005): 从气候变化来研究气候; 从气候系统来研究气候; 从气候动力学来研究气候。 第二章气候系统 1、气候系统的定义:大气圈、水圈(海洋)、冰雪圈、岩石圈和生物圈相互作用的整体。 2、温室效应(大气的保温效应):大气中的温室气体对太阳辐射的吸收很少,但却能强烈地吸收地面辐射,同时又向地面放射长波辐射,补偿地面因放射辐射而损失的能量,使地面气温升高的效应。 3、阳伞效应:气溶胶对太阳辐射的散射和吸收,使到达地面的太阳辐射减弱,引起地面气温的下降,其效应类似于阳伞效果,故称为阳伞效应。 4、气候系统的基本特性 1)气候系统是一个复杂的、高度非线性的、开放的巨系统 a)开放的非孤立系统 b)响应时间差异很大,可分为内部系统和外部系统 c)不稳定的高度耗散系统 2)各个气候子系统之间显著的热力学和动力学属性差异 a)热力属性: 空气、水、陆地表面和冰雪面的温度 b)动力属性:风、洋流及其垂直运动和冰体运动 c)水分属性:空气湿度、云量、降水量、土壤湿度、河湖水位、冰雪等。 d)静力属性:大气和海水的密度、压强、大气的组成、海水盐度及气候系 统的几何边界和物理常数等。 3)气候系统的反馈过程 5、气候系统的反馈过程 反馈:气候系统不同属性(变量)之间的相互作用,引起气候属性的变化,称为反馈。包括正反馈过程和负反馈过程。 ?正反馈:反馈过程造成的气候变化与原变化同号,使气候变化加剧,产生气候不稳定称为正反馈。 ?负反馈:反馈过程造成的气候变化与原变化反号,抑制气候的变化和异常,使气候趋于稳定,称为负反馈。

实验三十二温度传感器温度控制实验 一、实验目的 1.了解温度传感器电路的工作原理 2.了解温度控制的基本原理 3.掌握一线总线接口的使用 二、实验说明 这是一个综合硬件实验,分两大功能:温度的测量和温度的控制。 1.DALLAS最新单线数字温度传感器DS18B20简介 Dallas 半导体公司的数字化温度传感器DS1820是世界上第一片支持“一线总线”接口的温度传感器。现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性。适合于恶劣环境的现场温度测量,如:环境控制、设备或过程控制、测温类消费电子产品等。与前一代产品不同,新的产品支持3V~5.5V的电压围,使系统设计更灵活、方便。 DS18B20测量温度围为 -55°C~+125°C,在-10~+85°C围,精度为±0.5°C。DS18B20可以程序设定9~12位的分辨率,及用户设定的报警温度存储在EEPROM中,掉电后依然保存。 DS18B20部结构 DS18B20部结构主要由四部分组成:64位光刻ROM、温度传感器、非挥发的温度报警触发器TH和TL、配置寄存器。DS18B20的管脚排列如下: DQ为数字信号输入/输出端;GND为电源地;VDD为外接供电电源输入端(在寄生电源接线方式时接地)。 光刻ROM中的64位序列号是出厂前被光刻好的,它可以看作是该DS18B20的地址序列码。64位光刻ROM的排列是:开始8位(28H)是产品类型标号,接 着的48位是该DS18B20自身的序列号,最后8位是前面56位的循环冗余校验 码(CRC=X8+X5+X4+1)。光刻ROM的作用是使每一个DS18B20都各不相同,这样 就可以实现一根总线上挂接多个DS18B20的目的。 DS18B20中的温度传感器可完成对温度的测量,以12位转化为例:用16位符号扩展的二进制补码读数形式提供,以0.0625℃/LSB形式表达,其中S为符号位。 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 232221202-12-22-32-4 Bit15 Bit14 Bit13 Bit12 Bit11 Bit10 Bit9 Bit8 S S S S S 262524这是12位转化后得到的12位数据,存储在18B20的两个8比特的RAM中,二进制中的

中国天气 Char1 西风带大型扰动 1、西风带波动 长波:也称罗斯贝波、行星波。波长3000~10000公里,全纬圈约为3~7个波,振幅10~20个纬距,平均移速10个经距/日以下,有时很慢,呈准静止,甚至向西倒退 2、波速公式 假定大气运动是正压和水平无辐散的,流型具有正弦波形式且宽度很大,南北无变异。 物理意义:相对涡度平流-V·▽ζ的作用,使槽东进;地转涡度平流-βv的作用,使槽西退; 波东进还是西退取决于-V·▽ζ和-βv相对重要性。 波速公式讨论:(1)西风强时移动快,波长短时移动快(2)重叠在西风气流上的一切长波,传播速度都小于纬向风速 3、上下游效应 上游效应:上游某地区长波系统发生某种显著变化之后,接着就以相当快的速度影响下游系统也发生变化,叫上游效应。 下游效应:当下游某地区长波发生显著变化后也会影响上游环流系统发生变化,称为下游效应。 4、波群速:综合波振幅最大值的移动速度 5、阻塞高压 在西风带长波槽脊的发展演变过程中,在脊不断北伸时,其南部与南方暖空气的联系会被冷空气所切断,在脊的北边出现闭合环流,形成暖高压中心,叫做阻塞高压。阻塞高压是深厚的暖性高压系统,在它的东西两侧盛行南北气流,其南侧有明显的偏东风。 特点:(1)中高纬度(一般50°N以北)高空有闭合暖高压中心存在,表明南来的强盛暖空气被孤立于北方高空 (2)暖高至少要维持三天以上,但它维持时期内,一般呈准静止状态 (3)在阻塞高压区域内,西风急流主流显著减弱,同时自高压西侧分为南北两支 6、切断低压 在槽不断向南加深时,高空冷槽与北方冷空气的联系会被暖空气切断,在槽的南边形成一个孤立的闭合冷性低压中心,叫切断低压。 结构:(1)它出现在对流层中上层,在300百帕上表现最清楚(2)地面图上有一冷性高压与它对应。我国最常见的切断低压是东北冷涡,它一年四季都可能出现,而以春末、夏初活动最频繁,它的天气特点是造成低温和不稳定性的雷阵雨天气。 Char2 寒潮天气过程 1、寒潮 定义:寒潮天气过程是一种大规模的强冷空气活动过程。其天气的主要特点是剧烈降温和大风,有时还伴有雨、雪、雨凇或霜冻。寒潮是一种灾害性天气。 标准:中央气象台的寒潮标准规定,以过程降温与温度负距平相结合来划定冷空气活动强度。

《总结我们的天气观察》 【教材分析】这是天气单元的最后一课,学生已经将近学习了一个月,在这段时间的学习中,他们已经将这段时间的天气:气温、风向风速、降水量、云量等进行了记录,这节课就是要让他们对自己记录的信息进行统计和分析,从而总结这段时间的天气情况。 【学生分析】经过一个月的学习,学生已经记录了这一个月的天气,也能从几个方面简单描述天气情况,能够对自己这一个月天气记录的统计认识到天气变化的一些规律。 【教学目标】 科学概念:通过分析和整理一段时间的天气情况,能帮助我们认识这段时间天气变化的一些规律。 过程与方法:会用一定的方法统计和分析自己收集到的天气的信息,并能够利用这些信息对一段时间的天气作出解释。 情感态度价值观:感受到长时间进行天气观察和记录的重要性。 【重难点】会对这段时间的天气进行统计和分析,能认识这段时间的一些天气变化的规律。【器材准备】每组一张九月天气记录表 【教学过程】 一.导入新课: 我们已经对天气进行了一个月的观察和记录,今天我们就要对这些信息进行整理和分析,通过整理能帮助我们更好的认识天气,了解天气变化的一些规律。 二.整理记录的天气现象 1.我们可以从哪些方面对天气进行统计呢?气温、风向风速、云量、降水量 2. 讨论统计方法。 (1)可以从天气日历上将相应的小纸卡取下来,然后分类 (2)也可以用画“正”字的方法依次记录 3. 对气温、风向风速、云量、降水量等进行统计 (1)统计气温 统计这一个月的最低气温、最高气温、平均气温。 (2)统计风向和风速 统计这个月的主要风向,主要风速等级。

(3)统计降水情况: 统计这个月的降水天数,降水类型和降水等级,周、月平均降水量等。 (4)统计云量的变化和云的种类 这个月的云量变化统计。这个月中主要出现的云的种类。 三、分析天气信息 小组汇报: 1、这个月的最高气温、最低气温、平均气温。 2.这个月晴天、多云天、阴天及其他天气的天数。 3.这个月有没有主要的风向,以及风速范围。 4.每星期的降水量是多少,主要出现的是那种类型的降水,有没有持续将水情况。 5.小组讨论汇报四个问题: 这段时间的天气情况是怎么样的? 能认识这段时间的天气变化的一些规律吗? 这样的天气给我们的生活带来了什么样的影响? 通过对这段时间的观察能认识一年的天气变化的规律吗? 【板书设计】 总结我们的天气观察 气温、云量、风向和风速、降水量 【作业辅导】 1.从“日期-气温”柱状图中我们可以将每天的气温相加除以天数就是平均气温。也可以用同样的方法计算月平均降水量。

气象个人年终总结 《气象个人年终总结》是一篇好的范文,好的范文应该跟大家分享,重新了一下发到百度。 篇一:气象局个人年终总结(多篇总结汇总)气象局个人年终总结(多篇总结汇总)篇一:气象局个人年终总结我自年月分在市气象局参加工作以来,以近年时间,在这一年的实习期中,我不断加深个人方面的学习,认真工作,努力学习新的知识,为更好的胜任这份工作而加倍努力。 在学习中,我深知自己所学专业不是气象专业,在工作中会用困难,所以我不断学习气象知识,有难题就向前辈们请教。 更抓住在年非气象专业学习的机会,不断摄取气象知识,上课认真听讲,不迟到不早退,遵守学校纪律和单位纪律,认真对待每次考核。 课后自学与气象专业相联系的相关知识。 也很热爱班级小集体,维护班级荣誉,积极参加班级组织的活动。 在学习结束时,我获得了优秀学员的称号。 但我深知自己所学的知识还很肤浅,在日后工作中我将加倍学习,用知识武装自己,更好的完成组织和单位交予的任务。 在工作中,参加工作以来,在滁州市气象局农网中心和人影办实习,刚刚走出校门的我刚实习时对业务工作很不熟悉,在单位领导和前辈们,孜孜不倦的教导和指教下,我逐渐能够胜任岗位工作,能够

单独完成自己的本职工作,期间又参加了非气象专业的培训,学习的知识能够在工作中充分应用。 在农网的工作中,我坚持每天上传农业信息,维护好滁州农网的正常运行,业余时间努力学习计算机网页制作和在学校里没有学过的计算机高级语言,完成了滁州农网的改+工作,利用自身计算机的知识,维护好农网的服务器,及滁州局局域网的正常运行,也协作其他科室解决在计算机方面的一些工作,思想汇报专题在工作中获得了单位领导的好评。 对于上级领导部门省农网对我们的每次要求和下达的任务,在单位领导的带领下我们都出色的完成,在年组织部和气象局联合建设先锋网的工作中,我认真对待,很好的完成了网站建设工作。 在人影工作中,刚走上工作岗位就参加了年的江淮分水岭外场人工增雨实验,在人影方面有了切身的体会,了解了人影工作的重要性,和工作中需要注意的事项,对于本地的地理位置和主要气候条件有了深切的认识。 通过学习人影方面相关的知识和前辈们传授的自身经验,我对人影工作有了教系统的了解,在实际作业工作中,我不怕吃苦,工作一丝不苟,认真对待每次作业后的数据收集和整理工作。 在年二季度我市大部分地区出现干旱情况,根据实际情况,我市需要人工增雨作业,我主动放弃休息时间,认真值班,认真协调好每次作业的协调工作,对于每次天气情况的关注从不马虎,为我市人工

实习三2012年7月13日典型梅雨过程分析 一.天气概述 2012年7月13-14日江淮梅雨具有典型的梅雨环流特征 500hpa高纬具有乌拉尔山,鄂霍次克海阻高及长波槽,中纬具有短波槽,低纬具有印缅槽和西太平洋副热带高压,西太副高脊线位于北纬20度附近。 850hpa具有明显的风切变线,低空急流以及西南涡,低空急流与切变线稳定少动。 地面具有气旋及准静止锋 此次江淮梅雨是2012年出梅前最后一次大范围降水,局部地区有大到暴雨。此次降水具有持续时间长,范围广,影响强度大等特点,受此次降水影响,江苏部分地区有洪涝灾害。 二.天气过程分析 7月13-14号500hpa高空图上,高纬地区形成稳定的双阻高,东阻位于鄂霍次克海,西阻位于乌拉尔山,在东亚地区形成显著的东亚倒Ω流型,长波槽位于贝加尔湖附近。长波槽与阻高配合,引导冷空气沿河西走廊南下,进入我国。低纬地区印缅槽槽前西南风,与西伸的副高想配合,使来自印度洋和西太平洋暖池的暖湿空气输送至江淮流域,与西北方向的干冷空气汇合,形成梅雨锋。中纬地区的短波槽的形成,使得槽前形成正涡度平流,促进西南涡的形成与发展。另外我国东北上空存在一与极涡分裂开的切断低压,东北冷涡,是一深厚系统,暖平流侵入导致了东北冷涡的消亡,冷暖空气的交汇给东北地区带来大范围的降水。13-14号850hpa高空图上有明显的江淮切变线和低空急流,呈东北西南走向。低空急流风速达22m/s,位于南京上空。从13号20时到14号20时江淮切变线稳定少动。形成暴雨的机制除了强烈的上升气流和充分的水汽供应还需要较长的持续时间,形成此次暴雨的两大系统,低空急流和江淮切变线稳定少动,持续时长超过24小时,为暴雨的形成提供了有利的环流背景。西南涡受短波槽和切变线的影响移出沿切变线移动。副高北侧的西南气流为西南涡提供了充沛的水汽。高空槽前的正涡度平流提供高空的辐散的环流场。江淮切变线与低空急流叠加在一起同时提供了较强的辐散上升气流。由低空急流提供的充沛的水汽供应,高空槽,低空的切变线,急流提供由高空到低空稳定的,持续的上升气流,配合西南涡这一扰动,构成了江淮地区暴雨形成的物理机制。降雨区主要分布在低涡的中心区和右前方,位于江苏部分地区。 13-14号地面图上可以看出主要降水集中在由梅雨锋和西南涡造成的江淮地区的大范围降水,以及有东北冷涡的消亡造成的东北部分地区大范围的降水。到了14日,地面气旋东移,降水范围增大。江淮梅雨锋形成与7月份,由于大陆地表此时显热加热,使得内陆空气温度升高,与来自洋面的暖空气温度对比不大,但来自西北内陆的干冷空气与来自热带洋面上的暖湿气流形成的准静止锋湿度梯度较大。 三.总结 此次江淮地区大范围降水,局部地区暴雨的物理形成机制分析: 1.高空短波槽前提供了正涡度平流,利于西南涡的移动好发展,同时提供高空的辐散气流。低空急流及江淮切变线提供了低空的辐散气流,高空和低空的辐散气流叠加,形成了江淮地区持续,强烈的上升运动。 2.形成暴雨的两大系统,江淮切变线,低空急流稳定少动。 3.低空急流向江淮地区源源不断的输送水汽。

《总结我们的天气观察》教学设计 教材分析 经过将近一个月对“天气”单元的学习,学生通过运用多种感官和简易工具,收集了大量关于天气的信息,并分别记录在“天气日历”“气温填充图”“降水量变化柱状图”上。这节课将对收集到的所有数据进行统计和分析,并总结出这一段时间里的天气情况。 本课分为三部分。 第一部分:温度数据的统计与分析 从“气温填充图”上找出这一段时间的最高气温和最低气温,计算出这段时间的平均气温,再看看是否出现过偏高或偏低的气温。看看“气温填充图”中这段时间温度变化的总趋势是怎样的。将这段时间气温的变化作总体描述。 第二部分:云和风的统计与分析 这段时间里,学生在“天气日历”上记录了大量的天气信息。统计时全班(小组)要做好分工,每个小组分别统计不同的天气现象。按照分工,各小组先要将统计的天气现象记录卡收集起来,然后统计每张卡片上的不同类型天气现象的数目,可以由两个人(一个读卡、另一个监督)负责逐个读出记录卡上的信息,其他人用画正字的方法记录天数,最后把统计的数据汇总到“云和风的统计”图表内。然后再对这段时间里云和风的情况进行分析和概括。 第三部分:统计和分析降水量的变化情况 根据“降水量变化柱状图”上记录的数据,对这段时间的降水量做如下统计:这段时间里都有哪种类型的降水,分别有多少天,这段时间的平均降水量是多少。 分析这段时间的降水量情况:这一季节的降水量有什么特点?出现过连续多日降雨或不降雨的天气吗?对这段时间的降水情况进行总的概括。 学情分析 “天气”单元一个重要的目标是指导学生收集、记录和解释自学习本单元以来将近一个月的当地的天气信息。本课即是对学生记录的天气数据进行整理、加工和分析,并在此基础上做出恰当的解释。这种解释实际上是对这一段时间里,当地天气情况的概括。例如,统计数据可能表明在这一段时间里有20天晴天,4天少云,6天阴天。用这些数据学生可能形成这样一个陈述:在我们学习“天气”

南京信息工程大学2014年硕士研究生招生入学考试 《天气学与天气分析》考试大纲 科目代码: 科目名称:天气学与天气分析 第一部分目标与基本要求 一、目标: 《天气学与天气分析》主要涵盖了《天气学原理》、《中国天气》和《天气学分析》三部分内容。《天气学原理》和《中国天气》主要以天气学原理来揭示大气运动的基本特征并利用天气学原理论述天气系统及天气过程生、消演变规律以及影响中国的主要天气过程。《天气学分析》主要掌握天气图分析的基本知识和基本方法,结合天气学原理初步建立以天气图为主的天气预报思路,提高对主要天气过程演变规律的独立分析和总结能力。 二、基本要求: 要求学生掌握有关内容基本概念、基本理论和基本方法,以便提高综合分析及解决问题的能力。 第二部分内容与考核目标 第一章大气运动的基本特征 1. 了解大气运动各作用力含义、表达式及理解它的物理意义 2. 了解个别变化、局地变化、平流变化含义 3. 会推导连续方程,了解质量散度、速度散度含义、表达式及其物理意义 4. 了解尺度分析含义、掌握在自由大气中大尺度系统运动,可以作为准地转、准静力处理 5. 理解热力学能量方程中引起固定点温度变化的因子 6. 了解实际工作中高空分析等压面图而不分析等高面图(P坐标系的优越性) 7. 了解位势、位势高度、位势米、几何米概念 8. 理解等高面上水平气压梯度力可以用等压面上位势梯度或等压面坡度表示 9. 理解地转风、梯度风、热成风、地转偏差含义、表达式及掌握它的讨论 10.了解正压大气、斜压大气概念;掌握热成风发生在斜压大气中 11.了解地转风、梯度风及热成风实用意义 12. 掌握低压中心附近及其边缘,还有高压边缘等压线可以分析密大风经常出现,而高压中心附近不能有上述现象 13.理解变压风及切向、法向地转偏差含义,要求会画图解释 第二章气团与锋 1.了解锋、锋面、锋线、锋区含义及锋倾斜原因 2.了解冷性锢囚锋、暖性锢囚锋含义,要求会画出剖面图中锋位置及等温线分 布 3.了解以密度零级不连续面模拟锋时,锋面坡度公式物理意义

天气学分析II 课程总结 一、课程的认识与总结(几次天气过程分析) 1.北方气旋天气过程 A.北方气旋的特征及发生发展过程 北方气旋包括蒙古气旋、东北气旋、黄河气旋和黄海气旋等;北方气旋平均每年出现70次左右,四季均可发生,多发生在春季;北方气旋引起的天气主要是大风和降水。蒙古气旋多在蒙古生成,发生过程通常有暖区新生气旋、冷锋进入倒槽生成气旋、蒙古副气旋三类;东北气旋多从外地移来,来源有三类:第一类蒙古气北方气旋天气过程 寒潮天气过程 北方气旋的特征 北方气旋个例分析 寒潮天气特征 寒潮天气个例分析 课程的认识与总结 梅雨天气过程 梅雨天气特征 梅雨天气个例分析 台风天气过程 台风天气特征 台风天气个例分析

旋移入东北地区,第二类形成于黄河下游的气旋在经向度较大的高空槽前偏南气流的引导下北上进入东北地区,第三类是在东北地区形成的气旋;黄河气旋按高空环流形势其发生发展过程主要有三类经向型纬向型和阻塞型。 B.北方气旋个例分析(1971年4月5日到4月7日) (1)过程概况 这是一次随着西风槽的东移,地面冷锋进入到新疆到蒙古西部的暖性低压后,发展为蒙古气旋的天气过程,属于冷锋进入倒槽型,出现了大风、沙暴、降温、降水等天气现象,其中降温较剧烈。气旋以每天10到15经度速度向东偏南方向移动,并且在移动的过程中强度还在加强。 (2)发生发展过程 5日高空:低槽在蒙新高原西侧,与新疆、蒙古一带的浅脊配合的暖空气明显增强,暖中心位于南疆盆地 5日地面:在天山东侧有倒槽强烈发展 原因:地形的爬坡加压作用槽前等高线的辐合槽线上没有明显的冷平流输送蒙新高原西侧的低槽有所减弱,移速大大加快地面冷锋迅速侵入到原在天山东侧的暖性低槽中 6日08时:低槽已开始越过蒙古高原,低槽加强。 原因:下坡地形的减压作用,使得锋区加强,槽线上有明显的冷平流输送,而且上游(乌拉尔山之西)有一个低槽强烈发展引起的上游效应使得低槽的加强,槽前的正涡度平流明显加强,