遥感导论考试复习提纲

- 格式:doc

- 大小:1.82 MB

- 文档页数:17

第一章遥感:从远处探测感知物体或事物的技术。

即不直接接触物体本身,从远处通过各种传感器探测和接收来自目标物体的信息,经过信息的传输及其处理分析,来识别物体的属性及其分布特征的综合技术。

遥感技术系统:是一个从地面到空中直至空间,从信息收集,存储,传输处理到分析判读,应用的完整技术系统。

遥感系统包括:被测目标的信息特征、信息的获取、信息的接收、信息的处理、信息的应用。

遥感的类型:1.按遥感平台分:地面遥感、航空遥感、航天遥感、航宇遥感2.按传感器的探测波段分:紫外遥感、可见光遥感、红外遥感、微波遥感、多波段遥感3.按工作方式分:主动遥感和被动遥感、成像遥感和非成像遥感4.按遥感的应用领域分:外层空间遥感、大气层遥感、陆地遥感......遥感的特点:1.大面积的同步观测2.时效性3.数据的综合性和可比性4.经济性5.局限性第二章电磁波:是通过电场和磁场相互作用产生的,由振源发生的电磁振荡在空气中传播。

电磁波具有波粒二象性(波动性,粒子性)。

电磁波谱:按电磁波在真空中传播的波长或频率,递增或递减的排列,则构成了电磁波谱。

f · λ=cE=h · fE为能量,单位:J;h为普朗克常数,h=6.626×10∧-34J/s;f为频率;λ为波长;c为光速,c=3×10∧8m/s。

黑体辐射:黑体的热辐射称为黑体辐射。

绝对黑体:如果一个物体对于任何波长的电磁辐射都全部吸收(吸收率为100%),则这个物体是绝对黑体。

斯忒藩-玻尔兹曼定律:M=σT4σ为斯忒藩-玻尔兹曼常数,σ=5.67×10-8W·m-2·K-4;维恩位移定律:λmax · T=bb为常数,b=2.898×10-3m·K。

太阳常数:不受大气影响,在距太阳一个天文单位内,垂直于太阳光辐射方向上,单位面积单位时间黑体所接收的太阳辐射能量:I⊙=1.360×10³W/m²瑞利散射:当大气中粒子的直径比波长小得多时发生的散射。

《遥感导论》期末复习资料一.名词解释1.遥感:广义的遥感泛指一切无接触的远距离探测,包括对电磁场、力场、机械波等的探测;狭义的遥感是指应用探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。

2.电磁波谱:按电磁波在真空中传播的波长或频率,递增或递减排列,则构成了电磁波谱。

3.辐照度:即被辐射的物体表面单位面积上的辐射通量。

4.辐射亮度:辐射源在某一方向的单位投影面积在单位立体角内的辐射通量,称为辐射亮度。

5.朗伯源:辐射亮度与观测角无关的辐射源,称为朗伯源。

6.反照率:是把太阳光作为入射光时的反射率。

7.地物反射波谱:地物的反射波谱指地物反射率随波长的变化规律。

8.反差:指胶片的明亮部分与阴暗部分的密度差。

9.反差系数:是指拍摄后负片影像与景物亮度差之比,即特征曲线上的斜率。

10.扫描成像:扫描成像是依靠探测元件和扫描镜对目标地物以瞬时视场为单位进行的逐点、逐行取样,以得到目标地物电磁辐射特性信息,形成一定谱段的图像。

11.标准假彩色合成:绿波段赋蓝,红波段赋绿,红外波段赋红时,这一合成方案被称为标准假彩色合成。

12.植被指数:比值运算常用于突出遥感影像中的植被特征、提取植被类别或估算植被生物量。

这样算法的结果称为植被指数。

13.目视解译:又称目视判读,或目视判译,它指专业人员通过直接观察或借助辅助判读仪器在遥感图像上获取特定目标地物信息的过程。

14、光谱模式识别:是指根据这种像元到像元的光谱信息来自自动划分土地覆盖类型的分类过程的总称。

二.知识要点1.遥感系统的组成:被测目标的信息特征、信息的获取、信息的传输与记录、信息的处理和信息的应用五大部分。

2.遥感的优缺点⑴大面积的同步观测⑵时效性⑶数据的综合性和可比性⑷经济性⑸局限性3.大气窗口的组成通常把电磁波通过大气层时较少被反射、吸收或散射的,透过率较高的波段称为大气窗口。

大气窗口的光谱段主要有:0.3~1.3um,即紫外、可见光、近红外波段。

填空1.微波是指波长在1mm-1m之间的电磁波。

2.就遥感而言,被动遥感主要利用可见光、红外等稳定辐射,使太阳活动对遥感的影响减至最小。

3.1999年,我国第一颗地球资源遥感卫星(中巴地球资源卫星)在太原发射成功。

ndsat和SPOT的传感器都是光电成像型,具体是光机扫描仪、CCD阵列。

5.SPOT1、2、3卫星上有HRV高分辨率可见光扫描仪,可以用作两种观测垂直观测、倾斜观测也是SPOT卫星的优势所在。

6.美国高分民用卫星有IKONOS、QUICK BIRD。

7.灰度重采样的方法有:最邻近法、双线性内插法、三次卷积内插法。

8.四种分辨率来衡量传感器的性能:空间分辨率、时间分辨率、光谱分辨率、辐射分辨率9.数字图像增强的主要方法有:对比度变换、空间滤波、彩色变换、图像运算、多光谱变换。

10.常用的彩色变换方法有:单波段彩色变换、多波段彩色变换、HLS变换。

11.遥感系统包括五种:目标物的电磁波特性、信息的获取、信息的传输、信息的处理、信息的运用。

12.遥感传感器的探测波段分为:紫外遥感、可见光波段、红外遥感、微波遥感、多波段遥感。

13.常用的锐化方法有:罗伯特梯度、索伯尔梯度、拉普拉斯算法、定向检测。

14.目标地物识别特征包括:色调、颜色、阴影、形状、大小、纹理、图形、位置、拓扑结构。

15.地物的空间关系主要表现为:方位、包含、相邻、相交、相贯。

16.地质遥感包括:岩性识别、地质构造的识别、构造运动的分析。

17.试举三个陆地卫星:Landsat、SPOT、CBERS。

18.遥感影像变形的原因有:遥感平台位置和运动状态变化的影响、地形起伏的影响、地球曲率的影响、地球自转的影响、大气折射。

19.平滑是为了达到什么目的:去除噪声。

20.热红外影像的阴影是:目标地物与背景之间辐射差异造成的。

21.遥感扫描影像的特征有:综合概括性强、信息量大、动态观测。

22.微波影像的阴影是:与目标地物之间存在障碍物阻挡了雷达波的传播。

第一章绪论第一节遥感概述一、遥感的概念及特点1、概念2、特点①感测范围大②信息量大③获取信息快④其他特点:用途广、效益高、全天候、全方位、资料性二、遥感的分类1、根据遥感平台的高度和类型分类①地面遥感:1.5~300m,车、船、塔,主要用于究地物光谱特征②航空遥感:9~50km,飞机、气球,较微观地面资源调查③航天遥感:100~36000km,卫星、飞船、火箭、天飞机、空间站2、根据传感器的工作方式分类①主动遥感:雷达②被动遥感:被动接受地物反射、发射的电磁波:摄影机、扫描仪3、根据遥感信息的记录方式分类①成像遥感:以图象方式记录:航空性片、卫星图象②非成像遥感:图形、电子数据:数字磁带、光盘4、根据遥感使用的探测波段分类①紫外遥遥:0.3~0.4μm②可见光遥感:0.4~0.76μm③红外遥感:0.76~14μm④微波遥感:1000μm ~30cm⑤多波段遥感:0.5-0.6,0.6-0.7,0.7-0.8,0.8-0.95、根据遥感的应用领域分类:气象、海洋、地质、军事三、遥感过程及其技术系统1、遥感实验:前期工作,主要获得地物的光谱特性。

2、遥感信息的获取:中心工作。

传感器3、遥感信息的接受和处理:利用各种技术手段4、遥感信息的应用:最终目的。

遥感信息的认识(判读、解译)第二节遥感的发展与应用一、遥感的发展1、国外遥感的发展概况“遥感”:①无记录的地面遥感阶段(1608-1838)望远镜的产生:②有记录的地面遥感阶段(1839-1857)摄影技术的发明:③空中摄影的遥感阶段(1858-1956)系留气球、飞机、彩色摄影技术产生④航天遥感阶段(1957-)人造地球卫星产生、计算机技术的应用、GIS⑤遥感的发展趋势:platform:气球-飞机-卫星-飞船-航天飞机-空间站传感器:分辨率变高、稳定性变好、手段变多遥感信息的接收和处理:自动解译、自动分类遥感的应用:广、深入2、我国遥感的发展概况起步晚、发展快①20世纪60年代末设立遥感学科②20世纪70年代,航空测量应用③20世纪70年代末,引进美国卫星技术和卫星资料、设备仪器,促进我国遥感技术与国际领先水平接近。

第一章;1.遥感的基本概念是什么?应用探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。

2.遥感探测系统包括哪几个部分?被侧目标的信息特征、信息的获取、信息的传输与记录、信息的处理和信息的应用.3.作为对地观测系统,遥感与常规手段相比有什么特点?①大面积同步观测:传统地面调查实施困难,工作量大,遥感观测可以不受地面阻隔等限制。

②时效性:可以短时间内对同一地区进行重复探测,发现地球上许多事物的动态变化,传统调查,需要大量人力物力,用几年甚至几十年时间才能获得地球上大范围地区动态变化的数据。

因此,遥感大大提高了观测的时效性。

这对天气预报、火灾、水灾等的灾情监测,以及军事行动等都非常重要。

(比较多,大家理解性的删除自己不需要的)③数据的综合性和可比性遥感获得地地物电磁波特性数据综合反映了地球上许多自然、人文信息。

由于遥感的探测波段、成像方式、成像时间、数据记录、等均可按照要求设计,使获得的数据具有同一性或相似性。

同时考虑道新的传感器和信息记录都可以向下兼容,所以数据具有可比性。

与传统地面调查和考察相比较,遥感数据可以较大程度地排除人为干扰。

④经济性遥感的费用投入与所获得的效益,与传统的方法相比,可以大大的节省人力、物力、财力和时间、具有很高的经济效益和社会效益。

⑤局限性遥感技术所利用的电磁波有限,有待进一步开发,需要更高分辨率以及遥感以外的其他手段相配合,特别是地面调查和验证。

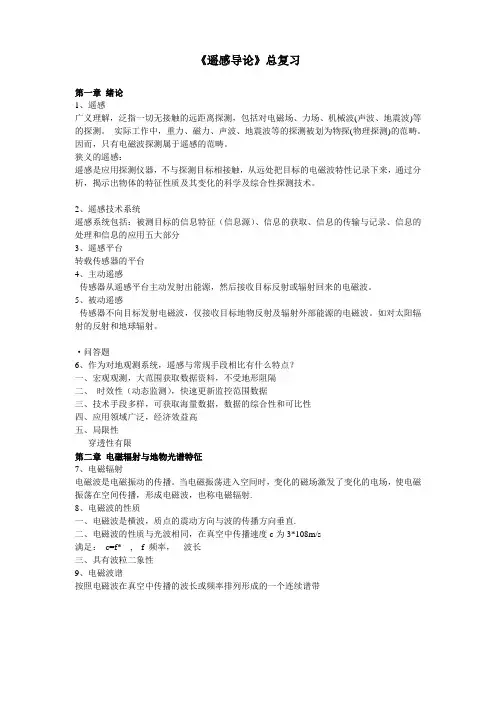

第二章:1.大气的散射现象有几种类型?根据不同散射类型的特点分析可见光遥感与微波遥感的区别,说明为什么微波具有穿云浮透雾能力而可见光不能。

①瑞利散射(大气中粒子的直径比波长小得多时发生的散射).②米氏散射(当大气中粒子的直径与辐射的波长相当时发生的散射)③无选择性散射(当大气中粒子的直径比波长大的多时发生的散射).大气散射类型是根据大气中分子或其他微粒的直径小于或相当于辐射波长时才发生。

《遥感导论》总复习第一章绪论1、遥感广义理解,泛指一切无接触的远距离探测,包括对电磁场、力场、机械波(声波、地震波)等的探测。

实际工作中,重力、磁力、声波、地震波等的探测被划为物探(物理探测)的范畴。

因而,只有电磁波探测属于遥感的范畴。

狭义的遥感:遥感是应用探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性质及其变化的科学及综合性探测技术。

2、遥感技术系统遥感系统包括:被测目标的信息特征(信息源)、信息的获取、信息的传输与记录、信息的处理和信息的应用五大部分3、遥感平台转载传感器的平台4、主动遥感传感器从遥感平台主动发射出能源,然后接收目标反射或辐射回来的电磁波。

5、被动遥感传感器不向目标发射电磁波,仅接收目标地物反射及辐射外部能源的电磁波。

如对太阳辐射的反射和地球辐射。

·问答题6、作为对地观测系统,遥感与常规手段相比有什么特点?一、宏观观测,大范围获取数据资料,不受地形阻隔二、时效性(动态监测),快速更新监控范围数据三、技术手段多样,可获取海量数据,数据的综合性和可比性四、应用领域广泛,经济效益高五、局限性穿透性有限第二章电磁辐射与地物光谱特征7、电磁辐射电磁波是电磁振动的传播。

当电磁振荡进入空间时,变化的磁场激发了变化的电场,使电磁振荡在空间传播,形成电磁波,也称电磁辐射.8、电磁波的性质一、电磁波是横波,质点的震动方向与波的传播方向垂直.二、电磁波的性质与光波相同,在真空中传播速度c为3*108m/s满足:c=f*, f三、具有波粒二象性9、电磁波谱按照电磁波在真空中传播的波长或频率排列形成的一个连续谱带10、电磁波遇到介质(气体、液体、固体),发生一系列现象:反射:镜面反射、漫反射折射:射入介质,折射角一般不等于入射角吸收:部分被介质吸收透射:从入射延伸方向射出介质散射:辐射传播中,若遇到小粒子,会向四面八方散去,电磁波强度和方向发生各种变化,即散射。

遥感导论期末复习资料(1)按遥感平台分地⾯遥感:传感器设置在地⾯平台上,如车载、船载、⼿提、固定或活动⾼架平台等;航空遥感:传感器设置于航空器上,主要是飞机、⽓球等;航天遥感:传感器设置于环地球的航天器上,如⼈造地球卫星、航天飞机、空间站、⽕箭等;航宇遥感:传感器设置于星际飞船上,指对地⽉系统外的⽬标的探测。

(2)按传感器的探测波段分紫外遥感:探测波段在0.05⼀0.38µm之间;可见光遥感:探测波段在0.38⼀0.76µm之间;红外遥感:探测波段在0.76⼀1000µm之间;微波遥感:探测波段在1mm⼀1m之间;多波段遥感:指探测波段在可见光波段和红外波段范围内,再分成若⼲窄波段来探测⽬标。

(3)按⼯作⽅式分主动遥感和被动遥感成像遥感与⾮成像遥感4)按遥感的应⽤领域分从⼤的研究领域可分为外层空间遥感、⼤⽓层遥感、陆地遥感、海洋遥感等;从具体应⽤领域可分为资源遥感、环境遥感、农业遥感、林业遥感、渔业遥感、地质遥感、⽓象遥感、⽔⽂遥感、城市遥感、⼯程遥感及灾害遥感、军事遥感等,还可以划分为更细的研究对象进⾏各种专题应⽤。

2、被动遥感:传感器本⾝不产⽣电磁波,⽽是被动地接收和反射其它物体的电磁辐射⽽获取地物信息的遥感⽅式。

3、朗伯源:4、⽆选择性散射:当质点直径⼤于电磁波波长时(质点的直径d >λ(电磁波波长)), 散射率与波长没有关系5、⽶⽒散射:质点直径和电磁波波长差不多时,即d≈λ时,发⽣⽶⽒散射。

主要是⼤⽓中的⽓溶胶引起的散射。

云、雾等的悬浮粒⼦的直径和0.76-15 µm之间的红外线波长差不多,需要注意。

6、空间分辨率:空间分辨率指像素所代表的地⾯范围的⼤⼩,即扫描仪的瞬时视场或者地⾯物体能分辨的最⼩单元。

常见得TM5 波段的空间分辨率为28.5m*28.5m7、波谱分辨率:传感器能分辨的最⼩波长间隔。

间隔越⼩,波谱分辨率越⾼。

如MODIS有36个波段,它⽐AVHRR的波谱分辨率⾼8、辐射分辨率:指传感器接受波谱信号时,能分辨的最⼩辐射度差。

遥感导论复习提纲绪论1.遥感的定义,广义遥感、狭义遥感。

遥感是指非接触的,远距离的探测技术。

一般指运用传感器/遥感器对物体的电磁波的辐射、反射特性的探测,并根据其特性对物体的性质、特征和状态进行分析的理论、方法和应用的科学技术。

狭义遥感:主要指空对地的遥感,利用电磁波进行遥感,运用探测仪器,不与目标物相接触,从远距离把目标物的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出目标物本身的特征、性质及其变化规律的综合性技术广义遥感:主要指空对地、地对空、空对空遥感,泛指一切无接触地远距离探测,除了电磁波外、还包括对电磁场、力场、机械波等的探测。

2.遥感的分类。

按遥感平台距地面的高度大体上可分为三类:地面平台遥感-100米以下,航空平台遥感100米以上100km以下,航天平台遥感240km以上,按遥感的工作方式:主动遥感被动遥感成像遥感非成像遥感按传感器的工作波段分类:可见光遥感红外遥感紫外遥感微波遥感高光谱遥感常规遥感按应用领域可分为:城市遥感地质遥感、地貌遥感、林业遥感、水文遥感、测绘遥感、草原遥感、土地遥感、海洋遥感、大气遥感、军事遥感3.论述遥感的特点。

宏观性、时效性、综合性(概括性)、经济性、局限性,多时相性电磁基础1.电磁波(太阳辐射)与大气主要的相互作用。

大气对太阳辐射的吸收散射及反射作用,散射造成太阳辐射的衰减。

大气吸收对可见光影响不大主要吸收紫外、红外、微波,主要造成遥感影像暗淡。

引起大气吸收的主要成分是氧气、臭氧、水、二氧化碳。

2.大气散射的几种形式:选择性散射(瑞利散射、米氏散射)、非选择性散射大气散射性质与强度取决于大气中分子或微粒半径及被散射光的波长。

包括选择性散射与非选择性散射。

1.选择性散射瑞利散射(Raileigh scattering):由远小于光波长的气体分子引起,如由O2、N2等;散射强度与波长的4次方成反比;“蓝天”效应。

米氏散射(Mie scattering):也称为气溶胶散射,主要有霾、水滴、尘埃、烟、花粉、微生物、海上盐粒、火山灰等气溶胶引起的散射,引起散射的大气粒子直径约等于入射电磁波波长。

遥感复习资料

1.什么是遥感?

2.电磁波?电磁波谱?反射率?发射率?绝对黑体?

3.黑体发射的规律?

4.遥感平台按照距离地面的高度,可以分为哪几种类型?

5.遥感卫星运行轨道特点以及作用?

6.各种传感器空间分辨率情况?哪些国家研发的?举例说明,TM,MSS,MODIS,SPOT

7.传感器的基本部件?有何作用?

8.光学图像?数字图像?

9.光学图像转换为数字图像的两个过程

10.几何变形?几何处理?

11.直接法和间接法纠正?

12.重采样三种方法?优缺点?

13.图像融合?精纠正处理步骤?

14.HIS变换的融合过程?H?I?S?

15.全景投影的特点?侧视雷达投影特点?

16.直方图的定义

17.光谱特性曲线?光谱响应曲线?二者有什么区别?

18.景物特征和对应的判读标志

19.空间分辨率?时间分辨率?光谱分辨率?

20.如何判读多光谱影像?热红外影像?单波段影像?举例说明

21.测试雷达影像上色调高低和哪些因素有关?图像特征?

22.判别函数和判决准则?最大似然法?最小距离法?

23.最小距离分类法,分别指的是什么距离?

24.监督分类?非监督分类?

25.监督分类的主要步骤?

26.遥感应用举例说明。

遥感导论梅安新复习资料遥感导论梅安新复习资料遥感是一门研究利用航空器、卫星等遥感平台获取地面信息的学科。

随着科技的不断发展,遥感技术在地理学、环境科学、农业、城市规划等领域发挥着重要作用。

在遥感导论梅安新复习资料中,我们将深入了解遥感的基本概念、原理和应用。

一、遥感的基本概念遥感是通过感知和测量地球表面的电磁辐射,获取地物信息的科学方法。

遥感技术利用电磁波在地球与航空器、卫星之间的相互作用,通过获取地球表面的反射、辐射和散射等信息,来推断地球表面的地物类型、分布和变化。

遥感技术具有非接触、全球性、实时性等特点,为我们提供了独特的视角来观察和理解地球。

二、遥感的原理遥感技术基于光、热、微波等电磁辐射与地球表面的相互作用。

不同地物对不同波长的电磁波有不同的反射、辐射和散射特性,通过测量这些特性,可以推断地物的类型和性质。

遥感技术主要分为被动遥感和主动遥感两种。

被动遥感是利用自然光源(如太阳)的辐射,通过接收地球表面的反射光来获取信息。

主动遥感则是通过向地球表面发射电磁波,测量其回波来获取信息。

不同的遥感平台和传感器可以获取不同波段的信息,从而提供多种角度的地球观测。

三、遥感的应用遥感技术在各个领域都有广泛的应用。

在地理学中,遥感技术可以用来制作地图、研究地貌和地形,监测土地利用和覆盖变化等。

在环境科学领域,遥感技术可以用来监测大气污染、水质变化,预测自然灾害等。

在农业中,遥感技术可以用来监测农作物的生长情况,预测病虫害的发生,提高农作物的产量和质量。

在城市规划中,遥感技术可以用来监测城市扩张、交通状况,优化城市布局等。

此外,遥感技术还可以应用于资源勘探、气候变化研究、海洋监测等领域。

四、遥感的发展趋势随着科技的不断进步,遥感技术也在不断发展。

首先,遥感技术的分辨率越来越高,可以获取更精细的地物信息。

其次,多源数据的融合和多尺度的遥感观测可以提供更全面的地球观测。

第三,机器学习和人工智能的应用使得遥感数据的处理和分析更加自动化和精确化。

《遥感概论》/《遥感技术》复习提纲一、名词解释:1.主动遥感p 4 被动遥感p42. 黑体p 19 灰体p23例2 发射率(比辐射率)p223. 太阳常数p24 大气吸收p28 大气散射p29 大气窗口p 314. 静止卫星极轨卫星地球同步轨道p48 太阳同步轨道5. 空间分辨率波谱分辨率辐射分辨率时间分辨率p 80-836.遥感数字图像p189 像元p96 直方图p1007.非监督分类监督分类p195二、分类与构成1.遥感系统的构成p22. 遥感平台的分类p23.遥感按探测波段的分类p24. 遥感按工作方式的分类p25. 遥感按研究领域或应用领域分类p26. 引起大气吸收的主要物质p 287.发生大气散射三种情形p 29-308. 被动遥感的两个重要辐射源p33-349. 物体反射的三种状况p 3710.遥感卫星平台的三大系列p 46-5211.气象卫星的分类及其特点(静止卫星vs极轨卫星)p 4812. 典型陆地卫星(Landsat、SPOT、QuickBird)的轨道特征13.颜色性质三要素p 8514.加法三原色和减法三原色的构成p87,p9015.重采样的三种主要方法。

p 10916.常用的数字图像增强方法。

p 112-12717.空间滤波的主要类型p 117-12018.彩色合成的类型p 120-12219. 缨帽变换成果中前三个分量名称及其物理意义p 12620.遥感图像解译时常用的9大识别标志p 135-13721. Landsat7 ETM 的波段名称、空间分辨率及其应用领域p15622. SPOT5 HRG 的波段名称、空间分辨率及其应用领域三、公式与计算1. 反射率(反射系数)p19注吸收率(吸收系数)p19注不透明物体的反射率和吸收率之间的关系p192. 斯忒藩-玻尔兹曼定律维恩位移定律基尔霍夫定律p 20 -213.不同散射情形的散射强度与波长的关系。

P29-304. 几何校正时控制点的最少数目公式p 1125. 卷积运算:平滑(均值平滑、中值平滑)、锐化(索伯尔梯度、定向检测)P117-1206. 比值植被指数(RVI)、差值植被指数(DVI)、归一化植被指数(NDVI)的计算p246四、思考题:1.遥感与常规手段相比有什么特点?p 5-62. 太阳光谱有什么特点?p 24-25 或参考网上资源3. 描述地球辐射的分段特性。

《遥感导论》考试大纲题目类型:概念5、填空20、简答5、分析2 2:45-4:45 5B703遥感的概念:广义:遥远的感知。

狭义:利用探测仪器,在不直接接触的情况下,收集目标或自然现象的电磁波信息,对电磁波信息进行处理和分析,从而获取事物特征的综合性探测技术。

遥感系统的组成:遥感器、遥感平台、信息传输设备、接收装置以及图像处理设备等。

遥感的分类:(1)按照遥感平台分类:近地面遥感、航空遥感、航天遥感。

(2)按照传感器的探测波段分类:紫外、可见光、红外、微波。

(4)按照资料的记录方式:成像方式、非成像方式(5按照传感器工作方式分类:主动遥感、被动遥感遥感的特点:感测范围大,具有综合、宏观的特点。

信息量大,具有手段多、技术先进的特点。

获取信息快,更新周期短,具有动态监测特点。

遥感还具有用途广,效益高的特点。

电磁波谱:将各种电磁波在真空中的波长按其长短,依次排列制成的图表。

绝对黑体:对于任何波长的电磁辐射都全部性吸收的物体。

黑体辐射定律:斯蒂芬-波尔兹曼定律:即黑体总辐射出射度随温度的增加而迅速增加,它与温度的四次方成正比。

因此,温度的微小变化,就会引起辐射通量密度很大的变化。

是红外装置测定温度的理论基础。

维恩位移定律:随着温度的升高,辐射通量密度最大值对应的波长向短波方向移动(即黑体的峰值波长与温度成反比)。

基尔霍夫定律:在一定温度下,地物单位面积上的辐射通量密度M和吸收率之比,对于任何物体都是一个常数,并等于该温度下同面积黑体辐射通量密度M 黑。

黑体辐射的三个特性:辐射通量密度随波长连续变化,与温度四次方成正比,每条曲线只有一个最大值。

黑体温度不同,其辐射通量密度曲线不同;温度越高,辐射通量密度越大。

随着温度的升高,辐射辐射通量密度最大值所对应的波长向短波方向移动。

大气窗口:通过大气而较少被反射、吸收或散射的透射率较高的电磁辐射波段。

大气散射的类型及其特点(1)瑞利散射:当微粒的直径比辐射波长小得多时,此时的散射称为瑞利散射。

遥感导论考试复习提纲遥感导论复习提纲绪论1. 遥感的定义,广义遥感、狭义遥感。

遥感: 即遥远的感知,是一种不直接接触物体而取得其信息的探测技术。

狭义遥感:运用探测仪器,不与目标物相接触,从远距离把目标物的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出目标物本身的特征、性质及其变化规律的综合性技术广义遥感:泛指一切无接触地远距离探测,包括对电磁场、力场、机械波等的探测。

2. 遥感的分类。

a.按遥感平台:地面、航空、航天、航宇b.按探测波段:紫外、可见光、红外、微波、多波段c.按工作方式:主动、被动d.按应用领域:环境、大气、资源、海洋、地质、农业、林业遥感e.按传感器:地磁波、高光谱、声波、重力、磁力、地震波f.按照资料的记录方式:成像方式、非成像方式3. 论述遥感的特点。

宏观性、时效性、综合性(概括性)、经济性、局限性一、电磁基础1. 大气散射的几种形式:选择性散射(瑞利散射、米氏散射)、非选择性散射2. 大气窗口答:太阳辐射经过大气时要发生反射、吸收或散射,从而衰减了辐射强度。

我们把较少受到大气衰减作用影响的,透射率较高的波段称作大气窗口。

大气窗口是选择遥感工作波段的重要依据。

3. 地物的反射光谱曲线:下图为雪、沙漠、湿地、小麦的光谱曲线。

不同地物在不同波段反射率存在差异。

4. 画出植被的反射光谱曲线及其曲线形态的影像因素所有植被的反射光谱曲线(光谱特征)规律明显,主要可分三段:(1)第一段:在0.55μm 附近有一个反射率为10%-20%的小反射峰。

在0.45μm 和0.65μm 附近有两个明显的吸收谷。

它是受叶绿素的影响,因为叶绿素对蓝光和红光吸收作用强而对绿光反射作用强。

(2)第二段:在近红外波段(0.7-0.8μm )有一个反射的“陡坡”,反射率急剧增高。

0.8-1.3μm 之间形成一个高的、反射率可达40%或更大的反射率。

这是由于植物细胞结构的影响而形成的高反射率。

(3)第三段:在中红外波段(1.3-2.5μm )由于受到绿色植物中含水量的影响,吸收率大增。

一、名词解释:1、遥感的定义广义的概念:无接触远距离探测(磁场、力场、机械波)狭义的概念:在遥感平台的支持下,不与目标地物相接触,利用传感器从远处将目标地物的地磁波信息记录下来,通过处理和分析,揭示出地物性质及其变化的综合性探测技术2、遥感器遥感器又称为传感器,是接收、记录目标电磁波特性的仪器。

常见的传感器有摄影机、扫描仪、雷达、辐射计、散射计等。

3、电磁波谱将电磁波在真空中传播的波长或频率、递增或递减依次排列为一个序谱,将此序谱称为电磁波谱。

次序为:γ射线—X 射线—紫外线—可见光—红外线—微波—无线电波4、黑体对任何波长的电磁辐射都全吸收的假想的辐射体。

5、大气散射辐射在传播过程中遇到小微粒(气体分子或悬浮微粒等)而使传播方向改变,并向各个方向散开,从而减弱了原方向的辐射强度、增加了其他方向的辐射强度的现象。

6、大气窗口电磁波通过大气层时较少被反射、吸收和散射的,透过率较高的波段。

7、地物波谱地物的电磁波响应特性随电磁波长改变而变化的规律,称为地表物体波谱,简称地物波谱。

地物波谱特性是电磁辐射与地物相互作用的一种表现。

8、地物反射率地物的反射能量与入射总能量的比,即ρ=(Pρ/P0 )×100%。

表征物体对电磁波谱的反射能力。

9、地物反射波谱是研究可见光至近红外波段上地物反射率随波长的变化规律。

表示方法:一般采用二维几何空间内的曲线表示(地物反射波谱曲线),横坐标表示波长,纵坐标表示反射率。

10、摄影成像依靠光学镜头及放置在焦平面的感光记录介质(胶片or CCD)来记录物体的影像的成像方式11、扫描成像依靠探测元件和扫描镜对目标地物以瞬时视场为单位进行逐点、逐行取样,以得到目标地物电磁波特性信息,形成一定谱段图像的成像方式。

12、微波遥感通过微波传感器,获取目标地物在1mm—1m光谱范围内发射或反射的电磁辐射,以此为依据,通过判读处理来识别地物的技术。

13、像点位移中心投影的影像上,地形的起伏除引起相片比例尺变化外,还会引起平面上的点位在相片位置上的移动,这种现象称为像点位移,其位移量就是中心投影与垂直投影在统一水平面上的投影误差。

1.什么是遥感?国内外对遥感的多种定义有什么异同点?定义:从不同高度的平台(Platform)上,使用各种传感器(Sensor),接收来自地球表层的各种电磁波信息,并对这些信息进行加工处理,从而对不同的地物及其特性进行远距离探测和识别的综合技术。

平台:地面平台、航空平台、航天平台;传感器:各种光学、电子仪器电磁波:可见光、红外、微波//2. 根据你对遥感技术的理解,谈谈遥感技术系统的组成。

3. 什么是散射?大气散射有哪几种?其特点是什么?辐射在传播过程中遇到小微粒而使传播方向改变,并向各个方向散开称为散射;大气散射有三种:分别为瑞利散射:特点是散射强度与波长的四次方成反比,既波长越长,散射越弱;米氏散射:散射强度与波长的二次方成反比。

云雾对红外线的散射主要是米氏散射无选择性散射:特点是散射强度与波长无关。

4. 遥感影像变形的主要原因是什么?(1)遥感平台位置和运动状态变化的影响;(2)地形起伏的影响;(3)地球表面曲率的影响;(4)大气折射的影响;(5)地球自转的影响。

5.遥感图像计算机分类中存在的主要问题是什么?(1)未充分利用遥感图像提供的多种信息;(2)提高遥感图象分类精度受到限制:包括大气状况的影响、下垫面的影像、其他因素的影响。

6.谈谈你对遥感影像解译标志的理解。

为了提高摄影像片解译精度与解译速度,掌握摄影像片的解译标志很有必要。

遥感摄影像片解译标志又称判读标志,它指能够反映和表现目标地物信息的遥感影像各种特征,这些特征能帮助判读者识别遥感图像上目标地物或现象。

解译标志分为直接判读标志和间接解译标志。

直接判读标志是指能够直接反映和表现目标地物信息的遥感图像各种特征,它包括遥感摄影像片上的色调、色彩、形状、阴影、纹理、大小、图型等,解译者利用直接解译标志可以直接识别遥感像片上的目标地物。

间接解译标志是指航空像片上能够间接反映和表现目标地物的特征,借助间接解译标志可以推断与某地物的属性相关的其他现象。

遥感复习重点第一章绪论1.遥感的基本概念(广义与狭义)广义遥感:泛指一切无接触的远距离探测,包括电磁场、力场、机械波(声波、地震波)等探测。

狭义遥感:仅指应用探测仪器,不与探测目标接触,从远处将目标电磁波特性纪录下来,通过分析,解释物体特征性质及其变化的综合性探测技术。

补充层面:因此,又可以说:遥感是以电磁波与地表物质相互作用为基础,探测、分析和研究地球资源与环境,揭示地球表面各种要素的空间分布特征和时空变化规律的一门科学技术。

2.遥感、遥测、遥控的区别遥感区别于遥测(Telemetry)和遥控(Remote Control)。

遥测指对被测物体某些运动参数和性质进行远距离测量技术。

遥控指远距离控制运动物体的运动状态和运动过程技术。

完成空间遥感过程往往需要综合运用遥测技术和遥控技术。

例如,卫星遥感必须测定卫星运行参数\控制卫星运行姿态等。

3遥感系统组成遥感系统包括:被探测目标的信息特征、信息的获取、信息的传输与记录、信息的处理和信息的应用5大组成部分。

4.遥感类型的划分(1)按遥感平台分,包括:A、地面遥感→指遥感器安放在地面平台上,如车载平台、船载平台、手提平台等。

B、航空遥感→指遥感器安放在航空器上,如飞机、气球等,一般高度小于80千米。

C、航天遥感→指遥感器安放在航天器上,如人造地球卫星、航天飞机、空间站、火箭等,一般高度大于80千米。

D、航宇遥感→指遥感器安放在星际飞船上,主要用于对地月系统以外目标进行探测。

(2)按遥感器的探测波段分,包括:A、紫外遥感→指利用0.05-0.38微米间紫外辐射波段进行探测。

B、可见光遥感→指利用0.38-0.76微米间可见光辐射波段进行探测。

C、红外遥感→指利用0.76-1000微米间红外辐射波段进行探测。

D、微波遥感→指利用1毫米-10米间微波辐射进行探测。

E、多波段遥感→指探测波段在可见光和红外波段范围内,再被分成若干狭窄波段进行遥感探测。

(3)按工作方式分,包括:A、主动遥感→指利用遥感器主动发射一定电磁波能量并接收目标地物后向散射信号进行探测。

遥感导论复习提纲绪论1.遥感的定义,广义遥感、狭义遥感。

测,并根据其特性对物体的性质、特征和状态进行分析的理论、方法和应用的科学技术。

狭义遥感:主要指空对地的遥感,利用电磁波进行遥感,运用探测仪器,不与目标物相接触,从远距离把目标物的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出目标物本身的特征、性质及其变化规律的综合性技术广义遥感:主要指空对地、地对空、空对空遥感,泛指一切无接触地远距离探测,除了电磁波外、还包括对电磁场、力场、机械波等的探测。

2.遥感的分类。

按遥感平台距地面的高度大体上可分为三类:地面平台遥感-100米以下,航空平台遥感100米以上100km以下,航天平台遥感240km以上,按遥感的工作方式:主动遥感被动遥感成像遥感非成像遥感按传感器的工作波段分类:可见光遥感红外遥感紫外遥感微波遥感高光谱遥感常规遥感按应用领域可分为:城市遥感地质遥感、地貌遥感、林业遥感、水文遥感、测绘遥感、草原遥感、土地遥感、海洋遥感、大气遥感、军事遥感3.论述遥感的特点。

宏观性、时效性、综合性(概括性)、经济性、局限性,多时相性电磁基础1.电磁波(太阳辐射)与大气主要的相互作用。

大气对太阳辐射的吸收散射及反射作用,散射造成太阳辐射的衰减。

大气吸收对可见光影响不大主要吸收紫外、红外、微波,主要造成遥感影像暗淡。

引起大气吸收的主要成分是氧气、臭氧、水、二氧化碳。

2.大气散射的几种形式:选择性散射(瑞利散射、米氏散射)、非选择性散射大气散射性质与强度取决于大气中分子或微粒半径及被散射光的波长。

包括选择性散射与非选择性散射。

1.选择性散射瑞利散射(Raileigh scattering):由远小于光波长的气体分子引起,如由O2、N2等;散射强度与波长的4次方成反比;“蓝天”效应。

米氏散射(Mie scattering):也称为气溶胶散射,主要有霾、水滴、尘埃、烟、花粉、微生物、海上盐粒、火山灰等气溶胶引起的散射,引起散射的大气粒子直径约等于入射电磁波波长。

散射强度与波长的二次方成反比。

非选择性散射大气中的云、雾、水滴、尘埃以及大小超过波长10倍的颗粒引起的散射,散射粒子的直径远大于入射波长,对各种波长予以同等散射。

3.生活中的散射现象及形成原因。

在空气条件好的情况下,即空气比较洁净,悬浮尘埃较少时,主要的散射是瑞利散射,散射光中蓝色成份较多。

这就是我们所期望看到的蓝天白云。

而在一些城市里,特别是大气污染较严重的大城市里,由于空气中充满了线度较大的悬浮尘埃粒子,此时的散射光有很大一部分是丁达尔散射产生的,呈白色。

因此,天空就是白茫茫的白色的太阳光包含着从红到蓝紫各色的光,在太阳光经过大气层时,会发生散射,而且主要是与光波长有关的瑞利散射。

在这种散射的作用下,短波长(蓝光)的成份被散射掉了,透射的光中长波长(红光)的成份就较多。

透射光中的红光成份比例是与光线穿过大气层的行程长短有关的。

从下图我们可以看出早晨和黄昏时的太阳光穿过大气层的行程比中午时长得多(一般来说要长6-10倍),被散射掉的蓝光也要多得多。

因此,早晚的太阳看上去就是偏红色的。

山中的雾气实际上是悬浮在空气中的小液滴,是一种很理想的散射源。

由于液滴的尺寸比光波波长大得多,主要是丁达尔散射,散射光呈白色。

4.大气窗口太阳辐射与大气相互作用产生的效应,使得能够穿透大气的辐射局限在某些波长范围内,通常把通过大气而较少被反射、吸收或散射的透射率较高的电磁辐射波段称为大气窗口。

5.地物的反射光谱曲线地物反射光谱是指地物的反射率随入射波长而变化的规律。

根据地物的反射光谱所绘制的曲线成为地物反射光谱曲线,通过地物反射光谱曲线的不同辨别地物是遥感识别地物性质的基本原理地物的反射光谱有如下特征:(1)不同的地物在不同波段反射率存在差异(如雪地、小麦地的光谱曲线)(2)相同地物光谱曲线有相似性,但是也存在差异性(如患虫害的小麦与正常小麦的光谱曲线)(3)地物光谱特征具有事件性和空间性(不同时间与空间光谱特征不同)6.画出植被的反射光谱曲线及其曲线形态的影像因素植被的光谱曲线(配图)植被的光谱反射率曲线特征:色素吸收决定着可见光波段的光谱反射率,细胞结构决定近红外波段的光谱反射率,而水汽吸收决定了短波红外的光谱反射率特性。

一般情况下,植被在350 - 2500nm范围内具有如下典型反射光谱特征:(1 )3 50一490nm谱段:由于400一450nm谱段为叶绿素的强吸收带,425一490nm谱段为类胡罗卜素的强吸收带,380nm波长附近还有大气的弱吸收带,故350一490nm谱段的平均反射率很低,一般不超过10%,反射光谱曲线的形状也很平缓;(2) 4 90一600mn谱段:由于550nm波长附近是叶绿素的强反射峰区,故植被在此波段的反射光谱曲线具有波峰的形态和中等的反射率数值(约在8-28%之间);(3) 6 00一700nm谱段:650一700nm谱段是叶绿素的强吸收带,610、660nm谱段是藻胆素中藻蓝蛋白的主要吸收带,故植被在600一700nm的反射光谱曲线具有波谷的形态和很低的反射率数值(除处于落叶期的植物群落外,通常不超过10%);(4) 7 00一750nm谱段:植被的反射光谱曲线在此谱段急剧上升,具有陡而近于直线的形态。

其斜率与植物单位面积叶绿素(a+b)的含量有关,但含量超过4一5mg.cm'2后则趋于稳定;(5)750一1300nm谱段:植被在此波段具有强烈反射的特性(可理解为植物防灼伤的自卫本能),故具有高反射率的数值。

此波段室内测定的平均反射率多在35一78%之间,而野外测试的则多在25一65%之间。

由于760nm, 850nm,910nm,960nm和1120nm等波长点附近有水或氧的窄吸收带,因此,750.1300nm谱段的植被反射光谱曲线还具有波状起伏的特点;(6) 1300一1600nm谱段:与1360一1470nm谱段是水和二氧化碳的强吸收带有关,植被在此谱段的反射光谱曲线具有波谷的形态和较低的反射率数值(大多在12一18%之间):(7) 1600一1830nm谱段:与植物及其所含水分的波谱特性有关,植被在此波段的反射光谱曲线具有波峰的形态和较高的反射率数值(大多在20一39%之间);(8) 1830一2080mn 谱段:此谱段是植物所含水分和二氧化碳的强吸收带,故植被在此谱段的反射光谱曲线具有波谷的形态和很低的反射率数值(大多在6一10%之间);(9) 2080一2350nm谱段:与植物及其所含水分的波谱特性有关,植被在此波段的反射光谱曲线具有波峰的形态和中等的反射率数值(大多在10一23%之间):(10) 2350一2500mn谱段:此谱段是植物所含水分和二氧化碳的强吸收带,故植被在此谱段的反射光谱曲线具有波谷的形态和较低的反射率数值(大多在8一12%之间)。

图1 植被的光谱反射率曲线图7.影响植物反射率的主要因素植物:在蓝光波段(0.38~0.50μm)反射率低,绿光波段(0.50~0.60μm)的中点0.55μm左右,形成一个反射率小峰,这就是植物叶子呈绿光的原因。

在红光波段(0.60~0.76μm),起先反射率甚低,在0.65μm附近达到一个低谷,随后又上升,在0.70~0.80μm反射率陡峭上升,到0.80μm附近达到最高峰。

绿色植物具有一系列特有的光谱响应特征,绿叶中的叶绿素在0.5~0.7μm的可见光波段有2个强吸收谷,反射率一般小于20%;但在0.7~1.3μm的近红外波段,由于叶肉海绵组织结构中有许多空腔,具有很大的反射表面,反射率较高。

影响植物反射率的主要因素包括叶绿素、细胞结构和含水量等。

植物反射光谱曲线8.当水中含有其他物质时,水体反射光谱曲线会如何变化。

考虑水的光谱反射率时,也许最明显的特征是在近红外及更长波波段的能量吸收问题。

简单地说,不管我们说的是水体本身(如湖泊、河流)还是植被,土壤中含有的水都会吸收这一波段的能量。

当波长小于大约0.6um时,清澈的水只能吸收相对很少的能量,这些波长内的水具有高透射率的特点,其最大值在光谱的蓝绿区。

但随着水的浑浊程度的变化(因水中含有有机物和无机物),会引起透射率继而反射率的急剧变化。

例如,因土壤侵蚀而含有大量悬浮沉积物的水,其可见光的反射率一般比相同地区内的“洁净水”高得多。

同样,水的反射率会随着所含叶绿素浓度的变化而变化。

叶绿素浓度的增加会降低蓝波段的反射率而提高绿波段的反射率。

利用遥感数据中这种反射率的变化可监测藻类是否存在,并且可估算其浓度。

许多有关水的重要特性,如溶解氧浓度、PH值和盐浓度等,并不能直接通过水的反射率来观察到。

但是这些参数有时与观察到的反射率有关。

总之,水的光谱反射率与这些特性之间存在着复杂的关系。

因此,我们必须适当的参考数据去正确的解释水的反射率测定值9.影响土壤反射光谱曲线的主要因素土壤反射率显得很少有“峰和谷”的变化。

这是因为影响土壤反射率的因素较少作用在固定的波段范围。

影响土壤反射率的因素有:含水量、土壤结构(砂、壤、粘土的比例)、表面粗糙度、铁氧化物的存在以及有机物的含量。

这些因素是复杂的、可变的、彼此相关的。

例如,土壤的含水量会降低反射率。

对于植被在大约1.4um、1.9um和2.7um处水的吸收波段上,这种影响最为明显(粘土在1.4um和2.2um处也有氢氧基吸收带)。

土壤含水量与土壤结构密切相关:粗粒砂质土壤常常排水性好,因而含水量低,反射率相对高;反之,排水性不好的细粒结构土壤一般具有较低的反射率。

然而,在缺水情况下,土壤自身会出现相反的趋势:粗粒结构土壤比细粒土壤看上去更深。

所以,土壤的反射属性仅在特殊条件下才出现一致性。

另外两个降低土壤反射率的因素是表面粗糙度和有机物的含量。

在土壤中含有铁的氧化物也会明显降低反射率,至少在可见光波段如此。

常用的遥感平台1.TM数据、环境卫星CCD数据以及其他主要介绍的遥感数据的主要波段、空间分辨率,主要用途。

2.传感器的主要分辨率及其定义。

分辨率-----传感器最具实用意义的指标。

传感器的分辨率是指传感器区分自然特征相似或光谱特征相似的相邻地物的能力。

是衡量遥感数据质量特征的一个重要指标。

分为:辐射分辨率;空间分辨率;时间分辨率;光谱分辨率。

辐射分辨率:指传感器能区分两种辐射强度最小差别的能力。

在遥感图像上表现为每一个像元的辐射量化级空间分辨率:每个像元对应空间的大小。

表征影像分辨地面目标细节能力的指标。

空间分辨率单位以米表示。

空间分辨率数值越大分辨率越低光谱分辨率是指传感器在接收目标辐射的波谱时能分辨的最小波长间隔。

间隔愈小,分辨率越高。

波段数越多,分辨率越高时间分辨率指对同一地点进行遥感采样的时间间隔,即采样的时间频率,也称重访周期。