卤族元素

一:卤族元素的基本性质

第ⅦA族包括氟、氯、溴、碘和砹五种元素,总称为卤素。砹为放射性元素。有关卤族元素的基本性质汇列于下表中。

性质氟(F) 氯(Cl) 溴(Br) 碘(I)

原子序数9 17 35 53

原子量19.00 35.45 79.90 126.90

价电子构型2s22p53s23p54s24p55s25p5

主要氧化态-1,0 -1,0,+1,

+3,+5,+7

-1,0,+1,

+3,+5,+7

-1,0,+1,

+3,+5,+7

共价半径(pm) 64 99 114.2 133.3

离子半径(pm) 133 181 196 220

第一电离势

(kJ/mol)

1681 1251 1140 1008

电子亲合势

(kJ/mol)

-322 -348.7 -324.5 -295

电负性 3.98 3.16 2.96 2.66

X-离子水合能

(kJ/mol)

-485 -350 -320 -280

二:卤素元素的通性

1. 与同周期其它元素比较

卤素原子的价电子层结构是ns2np5,只需获得一个电子即可形成8电子稳定构型的X-离子,因此与同周期其它元素相比,卤素有最大的电子亲合势,最大的第一电离势(稀有气体除外),最大的电负性和最小的原子半径,因此卤素是最活泼的非金属元素。它们的单质都是双原子分子,都具有氧化性。

2. 同族性质比较

卤素在性质上十分相似,但随着原子半径或离子半径的增加,外层电子离核越来越远,尽管核电荷数也相应增加,其影响不如半径增加的影响大,结果使核对价电子的引力逐渐减小,致使卤素性质在相似性中又出现了差异性。如卤素的电离势、电负性和卤离子(X-)的水合焓等从上到下逐渐减小。

虽然卤素的性质具有差异性,但氟与其它卤素间的差异尤为显著。这是因为氟原子的半径很小造成的。氟元素的特殊性见氟的性质部分。

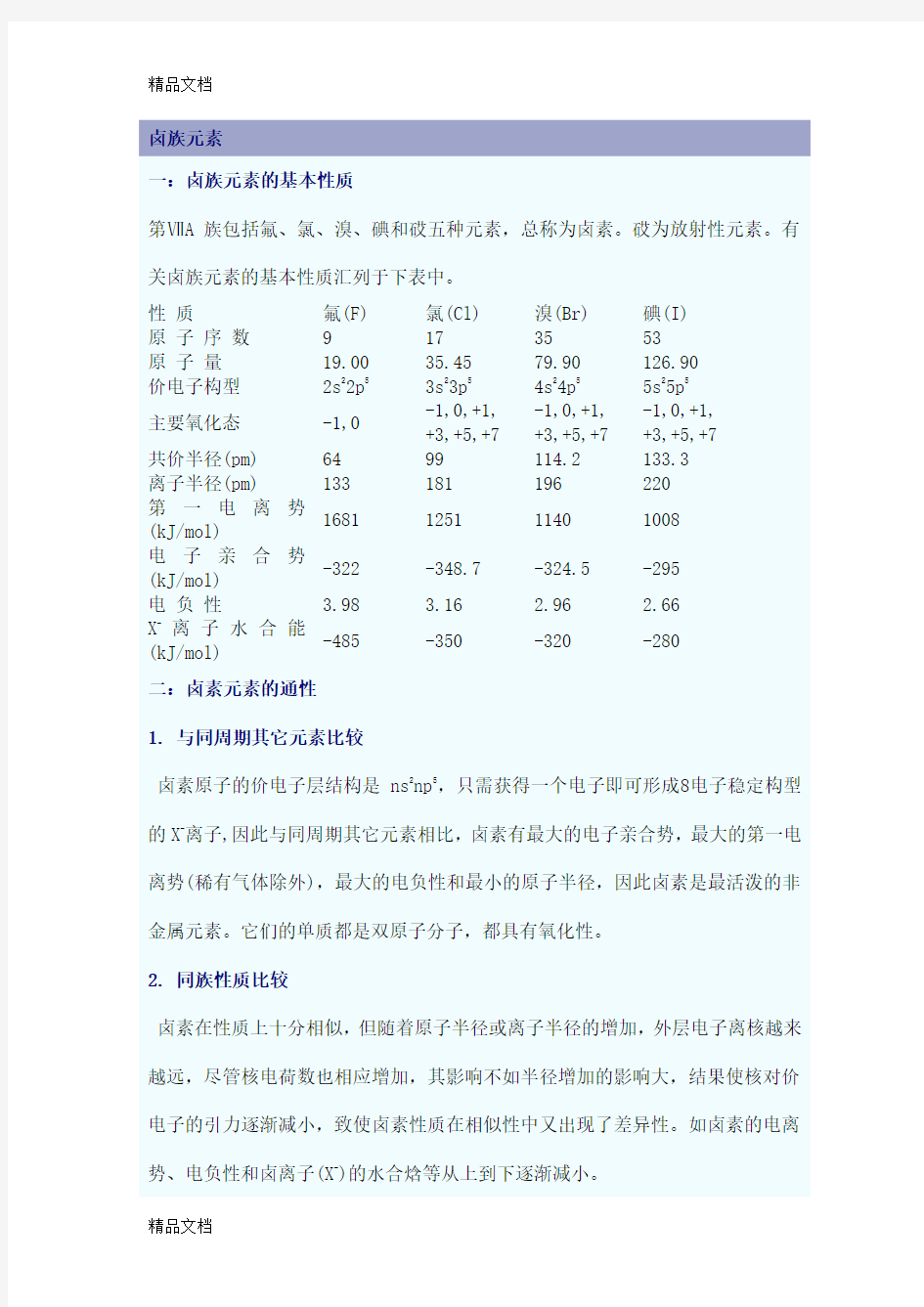

三:卤素元素电势图

卤素元素标准电极电势值如下所示。

卤素单质

一:物理性质

卤素单质的一些物理性质列于下表中。

性质氟氯溴碘

通常条件聚集状态气气气气

颜色淡黄黄绿红棕紫黑

毒性剧毒毒性大毒毒性较小熔点(K) 53.38 172.02 265.92 386.5 沸点(K) 84.86 238.95 331.76 457.35 密度(g/cm3) 1.11(l) 1.57(l) 3.12(l) 4.93(s)

溶解度(g/100g 水,293K) 分解水

(放出O

2

)

0.732

(有反应)

3.58 0.029

离解能(kJ/mol) 154.8 239.7 190.16 148.95 标准电极电势Eθ(V)

X 2+2e=2X-

2.87 1.36 1.07 0.54

卤素单质由双原子分子组成。这些分子是非极性分子,分子间的结合力为色散力。随着分子量的增大,分子的变形性逐渐增大,分子间的色散力也逐渐增强,因此,卤素单质的熔沸点,密度等物理性质按F-Cl-Br-I的顺序依次递增。

气态卤素单质的颜色随着分子量的增大由浅黄色-黄绿色-红棕色到紫色。物质的颜色通常是由于物质吸收了可见光中某一波长的光(例如绿光)而显示该吸收波长光的互补色(即紫红色)颜色。在卤素元素中,从氟到碘外层电子从基态被激发到较高能级所需的能量逐渐减少,故对可见光的吸收逐渐向波长较长(即能量较低)的部分移动。氟吸收能量大,波长短的紫光而显黄色,而碘吸收能量小,波长长的黄光而显紫色。氯、溴分子吸收能量介于氟、碘之间,它们显现的颜色也在二者之间。

卤素单质分子是非极性分子,因此在极性溶剂中(如水中)溶解度不大。除氟与水相遇猛烈反应外,氯和溴溶于水得氯水和溴水,碘在水中溶解度极小,但易溶于碘化物溶液(如碘化钾)中。

氯、溴、碘在有机溶剂如乙醇、四氯化碳、乙醚、苯、氯仿、二硫化碳等中的溶解度比在水中的溶解度大得多,并呈现一定的颜色。

卤素单质均有刺激气味,强烈刺激眼、鼻、喉、气管的粘膜。它们的蒸气均有毒,吸入较多时,会引起死亡。毒性从氟到碘依次减小,因此使用时要特别小心,注意防护。

二:化学性质

(1)与金属,非金属反应

氟能与所有金属和非金属(除氮、氧和一些希有气体外)包括氢直接化合,而且反应常常是很猛烈的,伴随着燃烧和爆炸。

氯也能与各种金属和大多数非金属(除氮、氧、希有元素外)直接化合,但有些反应需要加热,反应还比较剧烈,但反应活性不如氟。

一般能与氯反应的金属(除了贵金属)和非金属同样也能与溴、碘反应,只是反应的活性不如氯,要在较高的温度下才能发生。

(2)与水、碱的反应

a. 卤素对水的氧化作用

X

2 + H

2

O 2H+ + 2X- + 1/2O

2

事实上,F

2无论在酸、水、碱中均猛烈作用放出氧气;Cl

2

只有在光照下,才能缓

慢使水氧化。Cl

2、Br

2

、I

2

在碱性介质中实际进行另一类反应—歧化反应。

b. 卤素在水中的歧化(水解作用)

X

2 + H

2

O H+ + X- + HXO

除氟外,氯、溴、碘都能发生这类反应。这是一个可逆平衡,碱性介质有利于氯、溴和碘的歧化反应。

X

2 + 2OH- X- + X0- + H

2

O (X=Cl

2

、Br

2

)

3I

2 + 6OH- 2I- + IO

3

-+ 3H

2

O

(3)与饱和烃及不饱和烃的反应(碘除外)

氯可与饱和烃反应,取代其中的氢,生成氯化氢。而与不饱和烃反应发生加成反应。卤代作用由氟得碘逐渐变弱。

卤化氢和氢卤酸

一:物理性质

卤化氢皆为无色、有刺鼻臭味的气体、在空气中会“冒烟"。这是因为卤化氢与空气中的水蒸气结合形成了酸雾。下表列举了卤化氢和氢卤酸的一些比较重要的性质。

性质

氟化氢

(HF)

氯化氢

(HCl)

溴化氢

(HBr)

碘化氢

(HI)

熔点(K)189.61 158.94 186.28 222.36

沸点(K)292.67 188.11 206.43 237.80

生成热(kJ/mol) -271.1 -92.31 -36.40 +26.5

在1273K的分解率(%) - 0.014 0.5 33

溶解度

(100kPa)

g/100g

水,237K

∞82.3 221 234(283K) %,293K 35.3 42 49 57

0.1mol/L水溶液的表

观电离度(%,291K)

10 92.6 93.5 95

气态分子偶极矩

(×10-30c·m)

6.37 3.57 2.67 1.40

气态分子内两原子的核

间距(pm)

92 128 141 162

键能(kJ/mol) 565.0 428.0 362.0 295.0

气化热(kJ/mol) 30.31 16.12 17.62 19.77

溶解热(kJ/mol) 61.55 74.90 85.22 81.73

从表中可以看出,卤化氢的性质依HCl-HBr-HI的顺序有规律地变化着,例如,它们的熔点、沸点随着分子量的增加而升高,但氟化氢在很多性质上表现出例外,因分子间形成氢键,它的熔点、沸点和气化热特别高。

卤化氢都是极性分子,它们都易溶干水,水溶液称为氢卤酸。氢卤酸的酸性从HF-HCl-HBr-HI依次增强。除了HF外都是强酸。

二:化学性质

卤化氢和氢卤酸的化学性质主要包括下列几方面的内容:

(1)热稳定性

卤化氢或氢卤酸的热稳定性按HF-HCl-HBr-HI的顺序依次减弱。所谓热稳定性强弱,一般认为是用热能来打开卤素和氢之间键的难易。键能越大,键越难打开,稳定性就越强。HF的键能是HX中最大的,而且按HF-HCl-HBr-HI的顺序,键能依次减少,所以它们的热稳定性也依次减弱。

(2)还原性

卤化氢或氢卤酸的还原性,实际上是指HX失电子的能力:

HX - e 1/2X

+ H+

2

大量事实证明,卤离子的还原性按F-Cl-Br-I的顺序依次增强。这可从卤素的电负性加以解释。电负性越大,卤原子吸引已得来的电子就越牢,若再失去就不容易,卤离子的还原性也就弱。而卤素电负性按F-Cl-Br-I的顺序依次减弱,因而X-离子的还原性依次增强。

(3)酸性

除HF外,它们均为强酸,且酸性按HCl-HBr-HI的顺序依次增强。氢卤酸的强度从热力学角度分析可以得到满意的说明。根据△Gθ=△Hθ-T△Sθ,其中△Hθ可以通过下列热力学循环实现:

其中: △H

1

θ为HX的去水化焓(与水化焓的数值相同,符号相反)

△H

2

θ为HX的离解能(D),也称键能

△H

3

θ为H的电离势(I)

△H

4

θ为X的电子亲合势(A)

△H

5

θ为H+的水合焓

△H

6

θ为X-的水合焓

把上述各项数据代入上式可算出△Hθ的数值。现将△Hθ,过程的熵变△Sθ和能量项T△Sθ以及由它们计算出的自由能变化△Gθ,再根据△Gθ=-RTlnK关系式算出的Ka值,一并列于下表中。

名称

△Hθ

(kJ/mol)

△Sθ

(kJ/mol·K)

T△Sθ(T=298K

)(kJ/mol)

△Gθ

(kJ/mol)

Ka

HF -14 -0.097 -29 +15 2.3×10-3

HCl -60 -0.044 -13 -47 1.7×108

HBr -64 -0.013 -4 -60 3.3×1010

HI -58 -0.013 +4 -62 7.4×1010

由上表数据可充分说明氢卤酸的酸性变化规律.

卤化物

卤化物一般是指卤素和其它元素组成的二元化合物。周期表中的元素除氦、氖、氩外,均可和卤素组成卤化物。

一、卤化物的分类

卤化物既可根据组成元素的不同,分为金属卤化物和非金属卤化物,也可根据它们的性质不同分为离子型(盐型)卤化物和共价型(分子型)卤化物。非金属卤化物都是共价型卤化物,金属卤化物的情况则比较复杂。

1.非金属卤化物

硼、碳、硅、氮、磷、硫等非金属都能与卤素形成卤化物,所有的非金属卤化物都是共价型卤化物。它们的分子间作用力是微弱的范德华力,所以,这类卤化物

大多数易挥发,有较低的熔点和沸点,有的不溶于水(如CCl

4,SF

6

),溶于水的往

往发生强烈水解。同一非金属与不同卤素的化合物,其熔、沸点按F-Cl-Br-I 的顺序依次增高。这主要是由于非金属卤化物之间的范德华力随分子量增加而增大的缘故。

2. 金属卤化物

金属卤化物可以看成是氢卤酸的盐,它们一般具有熔、沸点高,易导电的特性。因为它们基本属于离子晶体,晶格能较大,熔融时以自由移动的离子存在。碱金属、碱土金属、大多数镧系元素和锕系元素以及低价金属离子所组成的卤化物均属此类。

金属卤化物的性质又随着金属电负性、离子半径、电荷以及卤素本身的电负性而有很大的差异。随着金属离子半径减小和氧化数增大,同一周期各元素的卤化物自左向右离子性依次降低,共价性依次增强。而且,它们的熔点和沸点也依次降

低。同一主族从上到下,金属离子半径增大、电负性减小,从而形成离子型卤化

物的趋势逐渐增大。

同一金属的卤化物随着卤离子半径的增大,变形性也增大,按F-Cl-Br-I的顺序其离子性依次降低,共价性依次增加。一般地说,金属氟化物主要是离子型化合物,其它卤化物从氯到碘共价型化合物则逐渐增多。

具有多种价态的同一金属,它的高氧化态卤化物的离子性要比其低氧化态的小。

一般高价态形成的卤化物为共价型,低价态形成的卤化物为离子型。例如FeCl

2

显离子性,而FeCl

3

的熔点(555K)和沸点(588K)都很低,易溶解在有机溶剂中,说明

FeCl

3

基本上是共价型的化合物.

一些常见氯化物的熔沸点见下表。

ⅠA Ⅱ

A

ⅢBⅣBⅤBⅥBⅧBⅧBⅠBⅡBⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA

Li Cl Be

Cl

2

BCl

3

CCl

4

NCl

3

Cl2

O7

ClF

88 3 67

8

166 250 - 192 117

16 55 82

285 350 344 - 173

Na Cl Mg

Cl

2

ACl

3

SiC

l4

PCl

5

S2C

l2

Cl2

10 74 98

7

465 205 181 193

16 86 16

91

453

*

216 349 411 239

KC l Ca

Cl

2

ScC

l3

TiC

l4

VCl

5

CrC

l2

MnC

l2

FeC

l2

CoC

l2

NiC

l2

CuC

l2

ZnC

l2

GaC

l3

GeC

l4

AsC

l3

SeC

l4

BrC

l3

10 43 10

55

121

2

248 247

108

8

923 950 997

127

4

703 548 351 224 257 578

16

80 - - 409 425 -

146

3

- - - -

102

9

403

469

*

Rb Cl Sr

Cl

2

YCl

3

ZrC

l4

NbC

l5

MoC

l5

RuC

l3

RhC

l3

PdC

l2

AgC

l

CdC

l2

InC

l3

SnC

l4

SbC

l3

TeC

l4

ICl

99 0 11

48

973 710 483 467 728 841 859 240 346 497 300

16

54 - -

604

*

519 541

183

125

3

387 494 661

Cs Cl Ba

Cl

2

LaC

l3

HfC

l4

TaC

l5

WCl

5

ReC

l

OsC

l4

IrC

l4

PtC

l4

AuC

l3

HgC

l2

TlC

l

PbC

l2

BiC

l3

91 8 12

35

114

3

705 484 521 550 702 774 505

15

73 - -

604

*

508 549 577

107

9

122

3

714

离子型共价型离子型共价型注:表中第一行数据为熔点,第二行为沸点.此表是人为地以沸点673K作为离子型和共价型化合物的分界线.*表示在此温度时,氯化物已升华.

二:卤化物的水解反应

卤化物与水作用是卤化物最特征的一类反应。离子型卤化物大多数易溶于水,在水中电离成金属离子和卤离子。共价型卤化物绝大多数遇水立即发生水解反应。如:

BF

3 + 3H

2

O H

3

BO

3

+ 3HF

SiCl

4 + 4H

2

O H

4

SiO

4

+ 4HCl

PCl

3 + 3H

2

O H

3

PO

3

+ 3HCl

BrF

5 + 3H

2

O HBrO

3

+ 5HF

一般生成相应的含氧酸和氢卤酸。这个过程通常认为是相对带负电的亲核体(即水中的氧原子)进攻卤化物中相对带正电的原子(例如中心原子),然后消去小分子(HX),依次逐步进行而实现的。

NCl

3

的水解反应如下:

NCl

3 + 3H

2

O NH

3

+ 3HClO

其机理如下:

事实上生成的NH

3又被HClO氧化为N

2

,故总反应是:

2NCl

3 + 3H

2

O N

2

+ 3HClO + 3HCl

但也有些卤化物在通常条件下是不水解的,如NF

3,CCl

4

,SF

6

。C和Si同属ⅣA族元

素,其氯化物性质为什么有这样大的差别?从热力学上看:

CCl

4 + 2H

2

O(l) CO

2

+ 4HCl △Gθ=-232.3kJ/mol

SiCl

4 + 2H

2

O(l) SiO

2

+ 4HCl △Gθ=-140.5kJ/mol

两者都应水解,而且CCl

4

的趋势更大,然而通常条件下CCl

4

是不水解的。这是因

为C是第二周期元素,外层2s、2p轨道参加成键,最大配位数为4,而水解前C

的配位数已达饱和,不能再接受H

2

O中的孤对电子而与H

2

O分子配位。另外加上

C-Cl键能较大,CCl

4

分子对称性强等因素,使得通常条件下CCl

4

不水解。同理,

SF

6

分子中的中心S原子(第三周期元素)尽管有可利用的d轨道,但它的配位数已

达饱和(为6),水分子同样不能进攻,因此SF

6

也是一个不水解的共价型卤化物。

卤素互化物

由两种卤素组成的二元化合物称为卤素互化物。用XX

n

1表示。其中n为1、3、5、

7(n的值随r

x

/r

x

'和中心卤原子X的氧化数的增大而增加),X'的电负性比X的大,由于它们都是卤素,电负性的差值不会很大,所以它们之间都是以共用电子对相结合而形成的共价化合物,这类物质的键能和熔沸点列于下表中。

类型

化合

物

性状

平均键

能

(kJ/mol

)

熔点

(K)

沸点

(K)

XX'

ClF 无色稳定气体248 117.5 173

BrF 红棕色气体249 240 293

IF 很不稳定歧化为IF5和I2277.8 - -

BrCl 红色气体216 207 278

ICl 暗红色固体208 300.5 370

IBr 暗灰紫色固体175 309 389

XX

3

' ClF

3

无色稳定气体172 197 285

BrF

3

稳定浅黄绿色液体201 282 401

IF

3

黄色固体

~

272 245(分解)

ICl

3

橙色固体- 384(分解)

IBr

3

棕色液体- - -

XX

5

'

ClF

5

稳定固体(在78K以下) 142 170 260

BrF

5

无色稳定液体187 212.6 314.4

IF

5

无色稳定液体268 282.5 377.6

XX

7

' IF

7

无色稳定液体231 279(升华) 277.5

XX

n

'的化学活泼性比X

2

的大(除F

2

外),绝大多数不稳定。它们是氧化剂,反应类型与卤素单质相似。它们和大多数金属、非金属生成相应的卤化物,水解时产生的卤离子和卤氧离子,卤氧离子由分子中半径较大的卤原子组成:

ICl + H

2

O HCl + HIO(或HIO

3

)

BrF

5

+ 3H

2

O 5HF + HBrO

3

多卤化物

金属卤化物与卤素单质或卤素互化物加合所生成的化合物称为多卤化物。多卤化物通常是离子化合物。如:

KI + I

2

KI

3

CsBr + IBr CsIBr

2

多卤化物可以是一种卤素,也可以是多种卤素。常见的固态多卤化物有:KI

3

·H

2

O、

CsI

5

、RbI

7

·H

2

O、KI

9

、CsBr

3

等。由此可见,只有半径大的碱金属离子才可形成。就多卤离子来说,卤原子的总数为3、5、7、9,有的还带结晶水。这类化合物稳

定性差,当受热时可以生成简单的金属卤化物和卤素单质或卤素互化物:

CsBr

3

CsBr + Br

2

CsICl

2

CsCl + ICl

多卤阴离子的结构都是已知的。I

3

-、Br

3

-,ICl

2

-、IBrCl-等几乎是直线型。这类化合物的结构也可用价层电子对互斥理论说明。

卤素含氧酸及其盐

下面主要讨论卤素含氧酸及其盐在酸性、氧化性和稳定性方面的变化规律。

一:酸性

酸性依次增强

HClO HClO

2

HClO

3

HClO

4

3.0×10-8 1.1×10-2101108

HBrO HBrO

2

HBrO

3

HBrO

4

2.1×10-9- - -

HIO - HIO

3

H

5

IO

6

2.3×10-11- 1.7×10-1 5.1×10-4(K

1

)

由上表结果可见,同一卤素不同氧化态的含氧酸,其酸性随着氧化数的增加而增大;同一卤族不同元素(氧化态相同)形成的含氧酸,其酸性按从上到下的顺序依次减弱。

上述规律也适用于其它主族元素的含氧酸。

二:氧化性

卤素含氧酸及其盐的氧化性的规律是:

(1)同一元素随着卤原子氧化数的增高,氧化能力依次减弱。如氧化性:

HClO>HClO

2>HClO

3

>HClO

4

(2)同一氧化态的不同卤素,低氧化态含氧酸,其氧化能力按Cl-Br-I的顺序依

次减弱,如:HClO>HBrO>HIO。其中溴的有些出现反常,如:HClO

3<HBrO

3

>HIO

3

。

(3)卤素在酸性溶液中的Eθ都比它们在碱性溶液中的Eθ大,说明含氧酸的氧化性比其盐的都要强。

三:稳定性

卤素含氧酸及其盐的稳定性与它们的氧化能力有对应关系,一般氧化能力弱,稳定性就高,反之,氧化能力强,稳定性就低。并且含氧酸也比对应的含氧酸更加稳定。

卤族元素性质 复习重点 1。卤素单质在物理性质和化学性质上的主要差异及递变规律; 2。卤族元素的化合物性质的递变性; 3。卤化银的性质、用途及碘与人体健康的关系。 4。重点考查卤素性质的变化规律。 1。氯气 [氯气的物理性质] (1)常温下,氯气为黄绿色气体。加压或降温后液化为液氯,进一步加压或降温则变成固态氯。 (2)常温下,氯气可溶于水(1体积水溶解2体积氯气)。 (3)氯气有毒并具有强烈的刺激性,吸入少量会引起胸部疼痛和咳嗽,吸入大量则会中毒死亡。因此,实验室闻氯气气味的正确方法为:用手在瓶口轻轻扇动,仅使少量的氯气飘进鼻孔。 [氯气的化学性质] 氯原子在化学反应中很容易获得1个电子。所以,氯气的化学性质非常活泼,是一种强氧化剂。 (1)与金属反应:Cu + C12CuCl2 实验现象:铜在氯气中剧烈燃烧,集气瓶中充满了棕黄色的烟。一段时间后,集气瓶内壁附着有棕黄色的固体粉末。向集气瓶内加入少量蒸馏水,棕黄色固体粉末溶解并形成绿色溶液,继续加水,溶液变成蓝色。 2Na + Cl22NaCl 实验现象:有白烟产生。 说明:①在点燃或灼热的条件下,金属都能与氯气反应生成相应的金属氯化物。其中,变价金属如(Cu、Fe)与氯气反应时呈现高价态(分别生成CuCl2、FeCl3)。 ②在常温、常压下,干燥的氯气不能与铁发生反应,故可用钢瓶储存、运输液氯。 ③“烟”是固体小颗粒分散到空气中形成的物质。如铜在氯气中燃烧,产生的棕黄色的烟为CuCl2晶体小颗粒;钠在氯气中燃烧,产生的白烟为NaCl晶体小颗粒;等等。 (2)与氢气反应。H2 + Cl22HCl 注意:①在不同的条件下,H2与C12均可发生反应,但反应条件不同,反应的现象也不同。点燃时,纯净的H2能在C12中安静地燃烧,发出苍白色的火焰,反应产生的气体在空气中形成白雾并有小液滴出现;在强光照射下,H2与C12的混合气体发生爆炸。 ②物质的燃烧不一定要有氧气参加。任何发光、发热的剧烈的化学反应,都属于燃烧。如金属铜、氢气在氯气中燃烧等。

1. 微粒间数目关系 最外层电子数决定元素的化学性质 质子数(Z )=核电荷数=原子数序 原子序数:按质子数由小大到的顺序给元素排序,所得序号为元素的原子序数。 质量数(A )=质子数(Z ) +中子数(N ) ①最外层电子数与次外层电子数相等: 4Be 、18Ar ;②最外层 电子数是次外层电子数 2倍:6C ;③最外层电子数是次外层电子数 3倍:80;④最外层电子数是次外层电子数 4 倍:10Ne ;⑤最外层电子数是次外层电子数 1/2倍:3Li 、14Si 。 4 .电子总数为最外层电子数 2倍:4Be 。 ~20号元素组成的微粒的结构特点 (1).常见的等电子体 原子结构 : 元素周期律 决定原子种类 冲子N (不带电荷), ----------------------------- f 原子核- > T 质量数(A=N+Z ) I 质子Z (带正电荷)丿T 核电荷数 ______________ 豪同位素 (核素) —巻近似相对原子质量 事元素 T 元素符号 「最外层电子数决定主族元素的... 电子数(Z 个):丿 I 〔化学性质及最高正价和族序数 -■ 广体积小,运动速率高(近光速),无固定轨道 决定原子呈电中性 核外电子/运动特征 排布规律 ,表示方法 、电子云(比喻)——> 小黑点的意义、小黑点密度的意义。 T 电子层数——■周期序数及原子半径 T 原子(离子)的电子式、原子结构示意图 原子(A Z X ) * ________ 2质子(Z 个)]——决定元素种类 广 原子核} W 中子(A-Z )个 决定同位素种类 中性原子:质子数 =核外电子数 阳离子:质子数 =核外电子数 +所带电荷数 阴离子:质子数 =核外电子数一所带电荷数 2.原子表达式及其含义 Xd± A 表示X 原子的质量数;Z 表示兀素X 的质子数;d 表示微粒中X 原子的个数; c ±表示微粒所带的电荷数; ± b 表示微粒中X 元素的化合价。 3.原子结构的特殊性 (1~18号元素) 1.原子核中没有中子的原子: 1 H 。 2 .最外层电子数与次外层电子数的倍数关系。 3 .电子层数与最外层电子数相等: i H 、4Be 、 13AI 。 5 .次外层电子数为最外层电子数 2 倍:3Li 、 i4Si 6 .内层电子总数是最外层电子数 2 倍:3Li 、 15P 。 ①2个电子的微粒。分子: He 、 H 2;离子:Li +、H -、Be 2+ 。

教学设计 必修Ⅱ第一章物质结构元素周期律 第二节元素周期律 第3 课时元素周期表和元素周期律的应用 一、教学目标: 1、知识与技能: (1)掌握元素性质在周期表中的递变规律。 (2)掌握元素化合价与元素在周期表中位置的关系。 (3)学会应用“位置——结构——性质”三者间的关系。 2、过程与方法: (1)通过对前面所学知识的归纳比较,掌握“位、构、性”的关系。 (2)通过引导自主探究,分析归纳化合价与元素在周期表中位置的关系。 3、情感、态度与价值观:培养学生归纳总结的能力,培养学生理论联系实际的能力。 二、教学重点难点: 重点:周期表、周期律的应用 难点:“位、构、性”的推导 三、学生课前课外活动设计: 1. 上网查找资料,收集有关元素周期表和周期律的发明历史;收集元素周期表和周期律的应用。 2. 复习前面所学内容,预习本节内容。 四、教学过程: (一)情景导入 元素周期律、元素周期表是一种重要的结构理论,它们的诞生是19 世纪化学科学的重大成就之一。它有什么应用呢?这就是我们这节课要学习的内容。 [板书]三、元素周期表和元素周期律的应用。 (二)复习旧知, 通过复习元素周期表和周期律的有关内容,了解学生对已有知识的掌握程度及存在的困惑,为下面的学习打好知识基础。

(三)合作探究新知 教师:为了探究元素周期表和周期律的应用,我们先探究元素的金属性、非金属性与元素在周期表中的位置关系。请同学们以下列问题为线索进行探究:(用 PPT 展示问题) 问题一:同一周期元素的金属性和非金属性变化有何规律?试用原子结构观点解释。 问题二:同一主族元素的金属性和非金属性变化有何规律?试用原子结构观点解释。问题三:周期表中,金属性和非金属性较强的元素分别在什么区域? 问题四:观察元素周期表回答:元素周期表中的表格底色有几种?为什么要这样表示? 强调原子结构、表中位置、元素性质各自的含义,并板书。 [板书] 原子结构 核电荷数电子层数 最外层电子数 元素性质 学生:交流讨论,回答问题,归纳结论。 教师:请同学们打开周期表观察:用绿色、淡绿表示的元素分别是哪种元素?如果沿着硼(B )、铝(A1);硅(Si )、锗(Ge );砷(As )、锑(Sb );碲(Te )钋(Po )画一折线,则位于折线左侧的是什么元素?折线右侧的又是什么元素? 学生:观察、回答。 教师:讲解元素周期表中金属元素和非金属元素的分界线及分界线附近元素的性质。 【小结】在元素周期表中,越往右上方,元素的非金属性越强;越往左下方,元素的金属性越强;在金属与非金属分界线附近,元素既有金属性又有非金属性。 教师:另外,元素的化合价与元素在周期表中的位置也存在关系,请探究以下问题: 问题一:主族元素的最高化合价与它的族序数有什么关系? 问题二:非金属元素的最高化合价与最低化合价有什么关系? 问题三:同周期中元素的最高化合价与最低化合价随原子序数的递增有什么变化规律? 问题四:同主族中元素的化合价有什么规律? 学生:交流讨论,完成表格上的填空,归纳结论。 金 属 性 非金属性 元素化合价

卤素及其化合物 一、氯气的性质及用途 1.物理性质:通常情况下氯气是呈黄绿色的气体,有刺激性气味,有毒易液化,能溶于水(在常温下1体积水约溶解2体积的氯气)。 注意:①氯气使人中毒的症状是:吸入少量氯气会使鼻和喉头的黏膜受到刺激,引起胸部疼痛和咳嗽,吸入大量的氯气会中毒死亡。 ②在实验室里闻氯气气味时,必须十分小心,采用正确的闻气味方法,即用于在瓶口轻轻扇动,仅使极少量的氯气飘进鼻孔。在实验室中闻其他气体的气味时,也应采用这种方法。2.化学性质:氯气的化学性质很活泼的非金属单质。 (1)与金属反应 2NaCl(产生白烟)②Cu+Cl2CuCl2(产生棕黄色的烟)如:①2Na+Cl2 ③2Fe+3Cl22FeCl3(产生棕色的烟) 说明①在点燃或灼热的条件下,金属都能与氯气反应生成相应的金属氯化物.其中,变价金属如(Cu、Fe)与氯气反应时呈现高价态(分别生成CuCl2、FeCl3). ②在常温、常压下,干燥的氯气不能与铁发生反应,故可用钢瓶储存、运输液氯. ③“烟”是固体小颗粒分散到空气中形成的物质.如铜在氯气中燃烧,产生的棕黄色的烟为CuCl2晶体小颗粒;钠在氯气中燃烧,产生的白烟为NaCl晶体小颗粒;等等. (2)与非金属反应 如:①H2+Cl22HCl(发出苍白色火焰,有白雾生成)——可用于工业制盐酸H2+Cl22HCl(会发生爆炸)——不可用于工业制盐酸 注意①在不同的条件下,H2与C12均可发生反应,但反应条件不同,反应的现象也不同.点燃时,纯净的H2能在C12中安静地燃烧,发出苍白色的火焰,反应产生的气体在空气中形成白雾并有小液滴出现;在强光照射下,H2与C12的混合气体发生爆炸.②物质的燃烧不一定要有氧气参加.任何发光、发热的剧烈的化学反应,都属于燃烧.如金属铜、氢气在氯气中燃烧等.③“雾”是小液滴悬浮在空气中形成的物质;“烟”是固体小颗粒分散到空气中形成的物质.要注意“雾”与“烟”的区别.④H2与Cl2反应生成的HCl气体具有刺激性气味,极易溶于水.HCl的水溶液叫氢氯酸,俗称盐酸. ②2P+3Cl22PCl3(氯气不足;产生白雾)2P+5Cl22PCl5(氯气充足;产生白烟) (3)与水反应:Cl2+H2O = HCl+HClO (4)与碱反应 Cl2+2NaOH = NaCl+NaClO+H2O(用于除去多余的氯气) 2Cl2+2Ca(OH)2 = Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O(用于制漂粉精) Ca(ClO)2+CO2+H2O = CaCO3↓+2HClO(漂粉精的漂白原理) 说明①Cl2与石灰乳[Ca(OH)2的悬浊液]或消石灰的反应是工业上生产漂粉精或漂白粉的原理.漂粉精和漂白粉是混合物,其主要成分为Ca(ClO)2和CaCl2,有效成分是Ca(C1O)2

卤族元素的代表:氯 卤族元素指周期系ⅦA族元素。包括氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)、砹(At),简称卤素。它们在自然界都以典型的盐类存在,是成盐元素。卤族元素的单质都是双原子分子,它们的物理性质的改变都是很有规律的,随着分子量的增大,卤素分子间的色散力逐渐增强,颜色变深,它们的熔点、沸点、密度、原子体积也依次递增。卤素都有氧化性,氟单质的氧化性最强。卤族元素和金属元素构成大量无机盐,此外,在有机合成等领域也发挥着重要的作用。 Halogen 卤素的化学性质都很相似,它们的最外电子层上都有7个电子,有取得一个电子形成稳定的八隅体结构的卤离子的倾向,因此卤素都有氧化性,原子半径越小,氧化性越强,因此氟是单质中氧化性最强者。 除F外,卤素的氧化态为+1、+3、+5、+7,与典型的金属形成离子化合物,其他卤化物则为共价化合物。卤素与氢结合成卤化氢,溶于水生成氢卤酸。卤素之间形成的化合物称为互卤化物,如ClF3、ICl。卤素还能形成多种价态的含氧酸,如HClO、HClO2、HClO3、HClO4。卤素单质都很稳定,除了I2以外,卤素分子在高温时都很难分解。卤素及其化合物的用途非常广泛。例如,我们每天都要食用的食盐,主要就是由氯元素与钠元素组成的氯化物。 卤素单质的毒性,从F开始依次降低。 从F到At,其氢化物的酸性依次增强。但氢化物的稳定性呈递减趋势。氧化性:F?> Cl?> Br?> I?> At?,但还原性相反。 氟 氟气常温下为淡黄色的气体,有剧毒。与水反应立即生成氢氟酸和氧气并发生燃烧,同时能使容器破裂,量多时有爆炸的危险。氟、氟化氢和氢氟酸对玻璃有较强的腐蚀性。氟是氧化性最强的元素,只能呈-1价。单质氟与盐溶液的反应,都是先与水反应,生成的氢氟酸再与盐的反应,通入碱中可能导致爆炸。水溶液氢氟酸是一种弱酸。但却是稳定性、腐蚀性最强的氢卤酸,如果皮肤不慎粘到,将一直腐蚀到骨髓。化学性质活泼,能与几乎所有元素发生反应(除氦、氖)。 氯 氯气常温下为黄绿色气体,可溶于水,1体积水能溶解2体积氯气。有毒,与水部分发生反应,生成HCl与次氯酸,次氯酸不稳定,分解放出氧气,并生成盐酸,次氯酸氧化性很强,

元素知识点总结

第四单元 物质构成的奥秘 课题1 原 子 1、原子的构成 (1)原子结构的认识 (2)在原子中由于原子核带正电,带的正电荷数(即核电荷数)与核外电子带的负电荷数(数值上等于核外电子数)相等,电性相反,所以原子不显电性 因此: 核电荷数 = 质子数 = 核外电子数 (3)原子的质量主要集中在原子核上 注意:①原子中质子数不一定等于中子数 ②并不是所有原子的原子核中都有中子。例如:氢原子核中无中子 2 、相对原子质量:⑴ ⑵相对原子质量与原子核内微粒的关系: 相对原子质量 = 质子数 + 中子数 课题2 元 素 一、 元素 1、含义:具有相同质子数(或核电荷数)的一类原子的总称。 注意:元素是一类原子的总称;这类原子的质子数相同 相对原子质

因此:元素的种类由原子的质子数决定,质子数不同,元素种类不同。 2、元素与原子的比较: 3、元素的分类:元素分为金属元素、非金属元素和稀有气体元素三种 4、元素的分布: ①地壳中含量前四位的元素:O、Si、Al、Fe ②生物细胞中含量前四位的元素:O、C、H、N ③空气中前二位的元素:N、O 注意:在化学反应前后元素种类不变 二、元素符号 1、书写原则:第一个字母大写,第二个字母小写。 2、表示的意义;表示某种元素、表示某种元素的一个原子。例如:O:表示氧 元素;表示一个氧原子。 3、原子个数的表示方法:在元素符号前面加系数。因此当元素符号前面有了系 数后,这个符号就只能表示原子的个数。例如:表示2个氢原子:2H; 2H:表示2个氢原子。 4、元素符号前面的数字的含义;表示原子的个数。例如:6.N:6表示6个氮原 子。

卤素单质性质的相似性和递变性8月17日难易程度:★★★☆☆高考频度:★★☆☆☆的沸点与相对分子质量的关系图,下列说法错误的是)Br、I下图是卤素单 质(F、Cl、2222 .单质①是最活泼的非金属单质A .单质②能使品红溶液褪色B .保存单质③时加少量水进行水封C ①②>>D.单质的氧化性是④③> 【参考答案】D 特殊性质归纳 1.常温下溴是唯一的液态非金属单质,极易挥发,保存时用水封。 2.碘易升华,碘单质遇淀粉变蓝。碘单质与铁反应生成FeI。23.CaCl、CaBr溶于水,但CaF(俗称萤石)不溶于水。222???通入某溶液中,应先考氧化,将FBr不能将溶液中的F4.和水剧烈反应,所以FCl、、I222 HF虑它和水的反应,再考虑生成的能否和溶液中的其它成分反应。 F可与稀有气体反应。.卤素单质中,只有52 6.卤化氢的水溶液中只有氢氟

酸是弱酸,但它能腐蚀玻璃,只能保存在塑料瓶中。1 1.关于卤素(用X表示)的下列叙述,错误的是 A.卤素单质与水反应均可用X+HO===HXO+HX表示22B.HX都极易溶于水,它们的热稳定性随X 的核电荷数的增加而减小 C.卤素单质的颜色由F→I按相对分子质量增大而变深22----- 《卤素》复习教案(三) 一、卤族元素(一)卤素的原子结构和单质的物理性质随卤素核电荷数增加,电子层数依次递增,原子半径渐增大,其原子结构的递变而使卤素单质的物理性质呈规律性变化.从F2 I21、颜色渐加深,状态从气液固,密度从小大,熔沸点由低高(分子晶体)2、单质的溶解性——除氟外(与水剧烈反应)在水中溶解度都较小,且由大小,都易溶于有机溶剂,下表列出Cl2、Br2、I2在不同溶剂中的颜色. 水CCl4汽油(苯)Cl2黄绿色黄绿色黄绿色Br2橙色橙红色橙红色I2棕黄色紫色紫红色(二)化学性质由于最外层均为7个电子,极易得一个电子,因此卤素都是强氧化剂,在自然界均只以化合态存在.但随着电子层数递增,原子半径渐增大,核对外层电子的引力渐减弱,得电子能力渐减弱,其氧化性逐渐减弱,主要表现:1、都能与金属反应①F2和所有金属都能反应.②Cl2和绝大多数金属反应.③Br2和较活泼金属反应.④I2只和活泼金属反应.2、都能与H2、P等非金属反应.①F2和H2在暗处即爆炸(F2是非金属性最强的元素)②Cl2和H2需光照爆炸③Br2和H2需加热且缓慢化合(不爆炸)④I2(蒸气)和H2持续加热且仍为可逆反应.3、特性:易升华①I2 ②溴——唯一的常温呈液态的非金属,易挥发保存时加水封. 使淀粉变蓝色③F2——最强氧化剂,不能用氧化剂将F-氧化为F2(只能用电解法)F元素无正价.且能与稀有气体化合.④卤化氢——均易溶于水,在空气中形成白雾,其中只有HF剧毒,但HX都是大气污染物,水溶液均呈酸性,只有氢氟酸是弱酸,从HF HI,酸性逐渐增强.⑤NaX——只有NaF有毒可用作农药.⑥CaX2——只有CaF2不溶于水,CaCl2作干燥剂.⑦AgX——只有AgF可溶,AgX均具感光性,AgBr作感光材料,AgI作人工降雨材料. HClO、HClO2、HClO3、HClO4⑧酸性逐渐增强,氧化性逐渐减弱二、卤素互化物—— (n=1,3,5,7)其化学性质与卤素单质相似,具有强氧化性.例:已知BrFn与水按3:5物质的量比反应,生成HF、HBrO3、O2和Br2,且O2和Br2物质的量相等.请回答:(1)n= (2)氧化产物是(3)1mol水可还原mol BrFn?解析:(1)根据题意:反应式为3BrFn+5H2O=3nHF+aHBrO3+bBr2 +bo2由于O2与Br2 卤族元素 [卤族元素] 简称卤素.包括氟(F)、氯(C1)、溴(Br)、碘(I)和放射性元素砹(At).在自然界中卤素无游离态,都是以化合态的形式存在(1)位置:VIIA (2)原子结构:相同点:最外层电子数均为7 不同点:F I电子层数逐渐增多,原子半径逐渐增大。 (3)相似性: ①单质均为双原子非极性分子 ②主要化合价为 -1价,最高正价为+7价(F除外) ③都具有强氧化性 [卤素单质的物理性质] 说明 (1)实验室里,通常在盛溴的试剂瓶中加水(即“水封”),以减少溴的挥发. (2)固态物质不经液态而直接变成气态的现象,叫做升华.升华是一种物理变化.利用碘易升华的性质,可用来分离、提纯单质碘. (3)Br2、I2较难溶于水而易溶于如汽油、苯、四氯化碳、酒精等有机溶剂中.医疗上用的碘酒,就是碘(溶质)的酒精(溶剂)溶液.利用与水互不相溶的有机溶剂可将Br2、I2从溴水、碘水中提取出来(这个过程叫做萃取). [卤素单质的化学性质] (1)卤素的原子结构及元素性质的相似性、递变性. (2)卤素单质与氢气的反应. H 2 + F 2 = 2HF (冷暗处爆炸) H 2 +Cl 2 = 2HCl (光照爆炸,点燃) H 2 +Br 2 2HBr H 2 +I 2 2HI 长期加热并不断分解 卤化氢:易溶于水,在空气中形成白雾。 ①HCl 1 号元素氢:原子半径最小,同位素没有中子,密度最小的气体 6 号元素碳:形成化合物最多的元素,单质有三种常见的同素异形体(金刚石、石墨、富勒烯)。 7 号元素氮:空气中含量最多的气体(78%),单质有惰性,化合时价态很多,化肥中的重要元素。 8 号元素氧:地壳中含量最多的元素,空气中含量第二多的气体(21%)。生物体中含量最多的元素,与生命活动关系密切的元素,有两种气态的同素异形体。 9 号元素氟:除H 外原子半径最小,无正价,不存在含氧酸,氧化性最强的单质。 11 号元素钠:短周期元素中原子半径最大,焰色反应为黄色。 12 号元素镁:烟火、照明弹中的成分,植物叶绿素中的元素。 13 号元素铝:地壳中含量第三多的元素、含量最多的金属,两性的单质(既能与酸又能与碱反应),常温下遇强酸会钝化。 14 号元素硅:地壳中含量第二多的元素,半导体工业的支柱。 15 号元素磷:有两种常见的同素异形体(白磷、红磷),制造火柴的原料(红磷)、化肥中的重要元素。 16 号元素硫:单质为淡黄色固体,能在火山口发现,制造黑火药的原料。 17 号元素氯:单质为黄绿色气体,海水中含量最多的元素,氯碱工业的产物之一。 19 号元素钾:焰色反应呈紫色(透过蓝色钴玻璃观察),化肥中的重要元素。 20 号元素钙:人体内含量最多的矿质元素,骨骼和牙齿中的主要矿质元素。 2.与元素的原子结构相关知识归纳 ⑴最外层电子数等于次外层电子数的元素是Be、Ar; 最外层电子数是次外层电子数 2 倍的元素有C; 最外层电子数是次外层电子数 3 倍的元素有0; 最外层电子数是次外层电子数 4 倍的元素有Ne。 ⑵次外层电子数是最外层电子数 2 倍的元素有Li、Si; 次外层电子数是最外层电子数 4 倍的元素有Mg。 ⑶内层电子数是最外层电子数2 倍的元素有Li、P; 电子总数是最外层电子数2倍的元素有Be。原子核内无中子的元素是1i H 3.元素在周期表中的位置相关知识归纳 ⑴主族序数与周期序数相同的元素有H、B e、Al; 主族序数是周期序数 2 倍的元素有C、S; 主族序数是周期序数 3 倍的元素有O。 ⑵周期序数是主族序数 2 倍的元素有Li、Ca; 周期序数是主族序数 3 倍的元素有Na。 ⑶最高正价与最低负价的绝对值相等的元素有C、Si; 最高正价是最低负价的绝对值3 倍的元素有S。 ⑷上一周期元素所形成的阴离子和下一周期元素最高价态阳离子的电子层结构 与上一周期零族元素原子的电子层结构相同。 4. 元素的含量 地壳中质量分数最大的元素是0,其次是S; 地壳中质量分数最大的金属元素是Al,其次是Fe; 氢化物中氢元素质量分数最大的是C;所形成的有机化合物中种类最多的是C 5. 元素所形成的单质及化合物的物理特性 ①颜色:常温下,单质为有色气体的元素是F、Cl; 单质为淡黄色固体的元素是S; 焰色反应火焰呈黄色的元素是Na,呈紫色的元素是K (通过兰色钻玻璃) ②状态:常温下,单质呈液态的非金属元素是Br ;单质为白色蜡状固体的元素是 《卤族元素》教学设计 第一课时 洛社高中王霞 一.教学目标 ①知识目标:使学生掌握卤族元素性质变化规律,了解可逆反应的涵义。 ②能力目标:通过实验培养学生动手能力及观察、分析实验现象的能力;通过对卤素结 构、性质的对比,培养学生比较、分析和归纳问题的能力。 ③情感价值观: 培养学生的辩证唯物主义观点,对学生进行科学态度和科学方法的教育。二.教学重点卤素性质的比较 三.教学难点卤素化学性质的比较及其规律 四.教学方法启发讨论法、实验探索法 五.实验用品氯水、溴水、碘水、、汽油、试管、碘升华管. 六.教学过程: 提问卤族元素包括哪几种元素? 板书氟氯溴碘砹 导课通过《氯气》一节的学习,我们对氯元素的单质氯气的分子结构和性质已有了认识,这节课我们将通过对卤素的其它元素氟、溴、碘的学习,从结构和性质等方 面对这族非金属元素进行深入的研究。 板书第二节卤族元素 课堂讨论分析图卤素的原子结构和原子大小示意图,可发现什么规律? 学生活动讨论分析。 学生小结卤素原子结构的相似性和递变性 相同点:最外层都有个电子 递变性:从氟到碘核电荷数逐渐增大,电子层数逐渐增多,原子半径逐渐增大。启发思维我们知道,结构决定性质,那么卤族元素原子结构上的这种相似性与递变性,会如何反映在元素性质上呢? 展示实物展示溴、碘,观察颜色和状态。 学生阅读表卤素单质的物理性质 课堂讨论卤素单质物理性质的变化情况如何? 板书一.卤素单质的物理性质 学生活动汇报讨论结果,并归纳出卤素单质的物理性质的递变性。 板书、递变性 颜色状态淡黄绿色(气)黄绿色(气)深红棕色(液)紫黑色(固) 颜色逐渐变深 密度逐渐增大 熔沸点逐渐升高 水中溶解性逐渐减小 启发思维这里我们讨论的是卤素单质在水中的溶解性,那么在其它溶剂中 的溶解性如何呢? 演示实验取三支试管,分别向其中加入氯水、溴水、碘水,观察溶液 颜色,再向每支试管中各滴入滴振荡,然后将试管静置。 观察水层和层的颜色。 用汽油代替,完成上述实验,观察水层和汽油层的颜色,注 意最后把试管中液体倒入指定的容器中,以免污染环境。 课堂讨论描述并分析实验现象,得出什么结论? 学生活动汇报实验现象并进行分析,汇报得出的结论。 归纳总结通过实验可以总结出溴和碘在不同溶剂中形成溶液的颜色。四氯 第四单元 物质构成的奥秘 课题1 原 子 1、原子的构成 (1)原子结构的认识 (2)在原子中由于原子核带正电,带的正电荷数(即核电荷数)与核外电子带的负电荷数(数值上等于核外电子数)相等,电性相反,所以原子不显电性 因此: 核电荷数 = 质子数 = 核外电子数 (3)原子的质量主要集中在原子核上 注意:①原子中质子数不一定等于中子数 ②并不是所有原子的原子核中都有中子。例如:氢原子核中无中子 2 ⑴ ⑵相对原子质量与原子核内微粒的关系: 相对原子质量 = 质子数 + 中子数 课题2 元 素 一、元素 1、 含义:具有相同质子数(或核电荷数)的一类原子的总称。 注意:元素是一类原子的总称;这类原子的质子数相同 因此:元素的种类由原子的质子数决定,质子数不同,元素种类不同。 4、元素的分布: ①地壳中含量前四位的元素:O 、Si 、Al 、Fe ②生物细胞中含量前四位的元素:O 、C 、H 、N 相对原子质量= ③空气中前二位的元素:N 、O 注意:在化学反应前后元素种类不变 二、元素符号 1、 书写原则:第一个字母大写,第二个字母小写。 2、 表示的意义;表示某种元素、表示某种元素的一个原子。例如:O :表示氧元素;表示 一个氧原子。 3、 原子个数的表示方法:在元素符号前面加系数。因此当元素符号前面有了系数后,这个 符号就只能表示原子的个数。例如:表示2个氢原子:2H ;2H :表示2个氢原子。 4、 元素符号前面的数字的含义;表示原子的个数。例如:6.N :6表示6个氮原子。 三、元素周期表 1、 发现者:俄国科学家门捷列夫 2、 结构:7个周期16个族 3、 元素周期表与原子结构的关系: ①同一周期的元素原子的电子层数相同,电子层数=周期数 ②同一族的元素原子的最外层电子数相同,最外层电子数=主族数 4、 原子序数=质子数=核电荷数=电子数 5、 元素周期表中每一方格提供的信息: 课题3 离子 一、核外电子的排布 1、原子结构图: ①圆圈内的数字:表示原子的质子数 ②+:表示原子核的电性 ③弧线:表示电子层 ④弧线上的数字:表示该电子层上的电子数 1、 核外电子排布的规律: ①第一层最多容纳2个电子; ②第二层最多容纳8个电子; ③最外层最多容纳8个电子(若第一层为最外层时,最多容纳2个电子) 3、元素周期表与原子结构的关系: ①同一周期的元素,原子的电子层数相同,电子层数=周期数 ②同一族的元素,原子的最外层电子数相同,最外层电子数=主族数 4、元素最外层电子数与元素性质的关系 金属元素:最外层电子数<4 易失电子 非金属元素:最外层电子数≥4 易得电子 稀有气体元素:最外层电子数为8(He 为2) 不易得失电子 最外层电子数为8(若第一层为最外层时,电子数为2)的结构叫相对稳定结构 因此元素的化学性质由原子的最外层电子数决定。当两种原子的最外层电子数相同,则这两种元素的化学性质相似。(注意:氦原子与镁原子虽然最外层电子数相同,但是氦原子最外 质子数 《元素周期律》教学设计 【设计思路】 本节课采用基于PAD应用的智慧课堂教学模式,通过课前预习、成果展示、课中探究、阶段小结、课后延伸五个环节,采用发布微课、互动抢答、拍照答题、小组PK板、学生讲、实物展台等信息技术手段,结合曲线表征、实验探究、POE 策略等方法,发展学生的模型认知、宏观辨识与微观探析、科学探究与创新意识等化学核心素养。 【教材分析】 本节内容选自人教版化学(必修2)第一章第二节元素周期律,本节共安排三个课时,第1课时为原子核外电子的排布,第2课时为元素周期律,第3课时为元素周期表和周期律的应用。本节课为第二课时。 中学化学是从元素周期律开始,系统的研究微观世界和元素性质的关系。它帮助学生整合以往零散的元素化合物知识,使元素化合物知识从无序到有序,以形成系统的知识体系,同时对学习选修3的相关内容也具有很好的指导作用。因此本节内容在教学中具有承上启下的作用。 【学情分析】 1、学生已经学习了金属(非金属)及其化合物知识、碱金属、卤族元素的部分知识,具备一定记忆化学的知识基础; 2、学生学习了元素周期表、原子核外电子排布规律,具备一定理论基础; 3、学生具备了一定的动手实验能力、归纳总结能力、资料阅读能力、自主学习能力,同时在“互联网+”的大时代背景下,学生对计算机平板等信息化工具敏感度大,操作娴熟,容易上手,为本节的学习提供了能力基础; 4、学生实验设计能力有待加强。 【教学目标】 宏观辨识与微观探析: 通过对元素周期律的探寻、归纳、描述和分析各项规律之间的因果关系来深入理解元素周期律,同时帮助学生形成“结构决定性质”的观念,培养宏观辨识与微观探析意识; 《卤族元素》教学设计 课程名称:化学设计者:第二小组(王佳亮)授课对象:高一学生 教学过程 一、课前复习: 卤族元素的单质与化合物繁多,但他们之间不是相互独立,没有联系的,实际上他们之间都有一根看不到的线将他们联系起来。 二、卤族元素的“原子结构——性质”的关系 先让学生分析卤族元素单质及其化合物的性质 写出下列反应的离子方程式: ⑴在NaBr 溶液中滴入氯水; --+==+Cl Br Br Cl 2222 ⑵在FeSO 4溶液中滴入溴水; +-++==+322222Fe Br Fe Br ⑶在FeCl 3溶液中滴加KI 溶液; 223222I Fe I Fe +==++-+ 得到他们的性质规律 思考:比较+3222,,,Fe I Br Cl 的氧化性强弱;比较+--2,,Fe Br I 的还原性强弱。 氧化性:Cl 2>Br 2>Fe 3+>I 2;还原性:I — >Fe 2+> Br — 结论:当溶液中存在多种还原性物质时,加入氧化剂,还原性强的物质应先被氧化。 写出下列反应的离子方程式: ⑷在FeBr 2溶液中通入少量Cl 2气体 +-++==+322222Fe Cl Fe Cl ⑸在FeI 2溶液中加入少量溴水 2222I Br I Br +==+-- ⑹在FeBr 2溶液中通入足量Cl 2气体 -+-+++==++Cl Br Fe Cl Br Fe 6223422322 ⑺在FeI 2溶液中加入足量溴水 -+-+ ++==++Br I Fe Br I Fe 6223422322 思考:根据以上内容可得出卤族元素在化学性质方面有怎样的变化规律?并从原子结构的角度解释卤素在化学性质方面的递变规律。 结论: ① F 2、Cl 2、Br 2、I 2氧化性依次减弱; ② F — 、Cl — 、Br — 、I — 离子还原性依次增强; ③ F 、Cl 、Br 、I 元素的非金属性依次减弱 解释:卤族元素按F 、Cl 、Br 、I 的次序原子半径依次增大,得电子能力减弱,导致其单质的氧化性逐渐减弱。 小结: 结论:结构决定性质,性质反映结构。 三、卤族元素的“性质——制备”的关系 分析卤族元素在自然界的存在形式及其化学性质 F Cl Br I At 7个电子→易得1个电子,有强氧化性。 元素的非金属性依次减弱 单质的氧化性依次减弱 对应离子X --的还原性依次增 核电荷数增加 电子层数递增 原子半径增大 → 教学目标 知识目标: 1.掌握卤族元素性质变化规律;了解可逆反应的涵义 2.了解卤化银的性质、用途及碘与人体健康等知识 3.掌握卤离子的检验及其干扰离子的排除 4.联系生产和生活实际,通过对卤化物、海水资源及其综合利用的介绍,了解有关卤素的现代科技发展的情况。 能力目标: 1.通过对卤素与氯气性质的比较,初步形成元素族的概念。了解卤素性质随着核电荷数的增加,原子半径的增大而递变的规律,提高对同族元素性质进行类比和递变的推理、判断能力。 2.通过学习氯、溴、碘和卤化物的鉴别,培养观察、分析能力。 情感目标: 使学生认识到矛盾的普遍性和特殊性,认识量变与质变的关系。 教材分析 本节包括三部分内容:卤素单质的物理性质、化学性质和含卤化合物的主要用途。 首先在引言部分教材中指出卤素原子结构上的相似和不同,以问句的形式引出卤素的性质,显得自然流畅。卤素性质的比较是在前一节的基础上,从个别到一般逐步地、客观地展现这一族元素的性质及其变化规律,卤素元素族的特征既典型又明显。 卤素的物理性质是以表格的形式给出,直接分析表中的数据就可以得出相似性和递变性,反映了结构的特点。 卤素的化学性质是通过推测,再用实验事实验证。首先引导学生通过卤族元素原子结构特点的相似和递变以及上一节有关氯的性质,从结构与性质的关系入手,经过分析、比较,对卤素化学性质进行推测。然后用事实验证。以氯气为例,将其他卤素单质与氯气进行对比,抓住反应条件的不同、反应的剧烈程度不同、反应生成物的稳定性不同等加以比较,得出性质的变化规律。接着通过卤素置换反应的演示实验,直接得出卤素单质的氧化性强弱顺序。最后,还介绍了碘的一个特性反应。这样安排可以调动学生的积极性、主动参与到学习过程中。 龙文教育学科老师个性化教案 2HClO 光照 或加热 2HCl + O2↑ 5.Br2 、I2在不同溶剂中的颜色 水苯或汽油四氯化碳 Br 2黄~橙橙~橙 红 橙~橙 红 I2深黄~褐淡紫~紫 红紫~深紫 6.置换反应 Cl2 + 2NaBr = Br2+ 2NaCl Br2 + 2KI = I2 + 2KBr ∴氧化性 Cl2 >Br2 >I2 7.I2遇淀粉溶液后,溶液呈蓝色 I- 氧化剂——————→ I2 三.氮 1.氮的氧化物 NO:无色气体、有毒(同CO)、难溶与水 NO2:红棕色气体、有毒、与水反应 反应:2NO + O2 = 2NO2 3NO2 + 2H2O = 2HNO3 + NO 2.有关NO与O2或NO2与O2混合通入水中,液面上升一定高度时用的方程式 4NO2 + O2 + 2H2O = 4HNO3 4NO+ 3O2 + 2H2O = 4HNO3 3.硝酸 物理性质无色液体、有刺激性气味、能以任意比溶于水 化学性质 酸的通性 强 氧 化 性 与金属氧化 物 3FeO + 10HNO3 = 3Fe(NO3)3 + NO↑+ 5H2O 与金属 3Cu + 8HNO3(稀) = 3Cu(NO3)2+2NO↑+ 4H2O Cu + 4HNO3(浓) = Cu(NO3)2 +2NO2↑+ 2H2O 与非金属 C + 4HNO3(浓) △ CO2↑+ 4NO2↑+ 2H2O 不稳定性4HNO 3 光照 或加热 4NO2↑+ O2↑+ H2O 4.氨 ( NH3 ) 物理性质无色气体、有刺激性气味、密度小于空气、1:700 溶于水 化学性质 与H2O NH3 + H2O NH3·H2O NH4++ OH-与酸NH3 + HCl = NH4Cl 氨的 催化氧化 4NH3 + 5O2 催化剂 加热 4NO + 6H2O 实验室制取原 理NH4+ + OH-△ NH3↑+ H2O 卤族元素教学设计 ●教学用具 第一课时:投影仪、保存少量液溴的试剂瓶、封有碘的玻璃管、I2 固体、溴水、碘水、酒精、CCl4 溶 液、酒精灯、试管夹、火柴。p1EanqFDPw 第二课时:投影仪、溴水、碘水、KI 溶液、氯水、NaBr 溶液、NaCl 溶液、CCl4 溶液、AgNO3 溶液、 稀 HNO3、淀粉液、胶头滴管。DXDiTa9E3d ●教学过程 ★第一课时 [引入课题]上节课我们学习了有关氯气的性质,知道构成氯分子的氯原子最外层有 7 个电子,在自 然界存在的元素中,还有另外四种元素原子的最外层电子数也是 7,它们是氟、溴、碘、砹,我们把这些原 子最外层电子数均为 7 的元素称为卤族元素,简称卤素。RTCrpUDGiT [板书]第二节 卤族元素 [讲解]我们知道,元素的性质与原子的结构有密切的联系。下面我们来分析卤素原子结构上的异同 点。 [投影]卤素的原子结构 卤素 1.氯气 [氯气的物理性质] (1)常温下,氯气为黄绿色气体.加压或降温后液化为液氯,进一步加压或降温则变成固态氯.(2)常温下,氯气可溶于水(1体积水溶解2体积氯气).(3)氯气有毒并具有强烈的刺激性,吸入少量会引起胸部疼痛和咳嗽,吸入大量则会中毒死亡.因此,实验室闻氯气气味的正确方法为:用手在瓶口轻轻扇动,仅使少量的氯气飘进鼻孔. [氯气的化学性质] 画出氯元素的原子结构示意图: 氯原子在化学反应中很容易获得1个电子.所以,氯气的化学性质非常活泼,是一种强氧化剂. (1)与金属反应:Cu + C12CuCl2 ●实验现象:铜在氯气中剧烈燃烧,集气瓶中充满了棕黄色的烟.一段时间后,集气瓶内壁附着有棕黄色的固体粉 末.向集气瓶内加入少量蒸馏水,棕黄色固体粉末溶解并形成绿色溶液,继续加水,溶液变成蓝色. 2Na + Cl22NaCl 实验现象:有白烟产生. 说明①在点燃或灼热的条件下,金属都能与氯气反应生成相应的金属氯化物.其中,变价金属如(Cu、Fe)与氯气反应时呈现高价态(分别生成CuCl2、FeCl3). ②在常温、常压下,干燥的氯气不能与铁发生反应,故可用钢瓶储存、运输液氯. ③“烟”是固体小颗粒分散到空气中形成的物质.如铜在氯气中燃烧,产生的棕黄色的烟为CuCl2晶体小颗粒;钠在氯气中燃烧,产生的白烟为NaCl晶体小颗粒;等等. (2)与氢气反应.H2 + Cl22HCl 注意①在不同的条件下,H2与C12均可发生反应,但反应条件不同,反应的现象也不同.点燃时,纯净的H2能在C12中安静地燃烧,发出苍白色的火焰,反应产生的气体在空气中形成白雾并有小液滴出现;在强光照射下,H2与C12的混合气体发生爆炸. ②物质的燃烧不一定要有氧气参加.任何发光、发热的剧烈的化学反应,都属于燃烧.如金属铜、氢气在氯气中燃烧等. ③“雾”是小液滴悬浮在空气中形成的物质;“烟”是固体小颗粒分散到空气中形成的物质.要注意“雾”与“烟”的区别. ④H2与Cl2反应生成的HCl气体具有刺激性气味,极易溶于水.HCl的水溶液叫氢氯酸,俗称盐酸. (3)与水反应.C12 + H2O =HCl + HClO 离子方程式:Cl2 + H2O =H++ Cl-+ HClO 说明①C12与H2O的反应是一个C12的自身氧化还原反应.其中,Cl2既是氧化剂又是还原剂,H2O只作反应物. ②在常温下,1体积水能溶解约2体积的氯气,故新制氯水显黄绿色.同时,溶解于水中的部分C12与H2O反应生成HCl和HClO,因此,新制氯水是一种含有三种分子(C12、HClO、H2O)和四种离子(H+、Cl-、ClO-和水电离产生的少量OH-)的混合物.所以,新制氯水具有下列性质:酸性(H+),漂白作用(含HClO),Cl-的性质,C12的性质. 注意:新制氯水的性质及所含离子分子是常考点 ③新制氯水中含有较多的C12、HClO,久置氯水由于C12不断跟H2O反应和HClO不断分解,使溶液中的C12、HClO《卤素》复习教案(三).doc

高中化学卤族元素知识点归纳

元素推断题常考知识点总结

《卤族元素》教学设计

元素知识点总结范文

《元素周期律》教学设计(省级优质课获奖作品)

《卤族元素》的教学设计

卤族元素教学设计

非金属元素及其化合物的知识点总结

高中化学《卤族元素》详细教案设计

●教学目标 知识目标 1.归纳卤族元素性质变化规律; 2.解释可逆反应的涵义; 3.识别卤素的一些特殊性质; 4.区别卤化银的性质、用途; 5.制定卤离子的检验及其干扰离子的排除方案; 6.列举碘与人体健康等知识; 7.联系生产和生活实际,通过对卤化物、海水资源及其综合利用的阅读,复述有关卤素的现代科技发 展的情况。 能力目标 1.通过对卤素与氯气性质的比较,初步形成元素族的概念; 2.通过卤素性质随着核电荷数的增加,原子半径的增大而递变的规律,学会对同族元素性质进行类比 和递变的推理、判断;b5E2RGbCAP 3.学会对氯、溴、碘和卤化物进行鉴别。 情感目标 通过对卤族元素的结构决定其性质上相似性和递变性的学习,进一步接受结构决定性质的原理。 ●教学重点 卤素性质的相似性与递变性及与原子结构的关系。 ●教学难点 通过卤素性质的比较,总结出性质的递变规律。 ●教学方法 引导-探究-实验验证 ●课时安排 第一课时:卤素的物理性质及卤素与氢气、水的反应。 第二课时:卤素单质间的置换反应,卤化银和碘化合物的知识。

[讲解]卤族元素中的砹是放射元素,在中学阶段不讨论。 [学生分析、比较] [板书]卤素原子结构的异同。 相同点:最外层均有 7 个电子 不同点: (1)核电荷数不同, (2)电子层数不同, (3)原子半径不同。 [过渡]卤素原子结构上的这种相似性与递变性,是如何反映在元素性质上的呢?下面,我们就来学习 卤族元素的性质。5PCzVD7HxA [板书]一、卤素单质的物理性质 [教师]请大家根据表 4—1,总结出卤素单质在颜色、状态、密度、熔沸点、溶解性等各方面的递变 规律。 [学生总结]

?深 [板书]颜色:浅 ?? ? 液 ?? ?固 状态:气 ??卤素知识点总结