CT仿真实验报告

- 格式:doc

- 大小:4.49 MB

- 文档页数:24

西安交通大学实验报告共 7 页课程医学成像实验系别生物医学工程实验日期 2012 年 12 月 XX日专业班级医电 01 班组别交报告日期 2013 年 01 月 02日姓名学号报告退发 (订正、重做)同组者教师审批签字实验名称 CT重建原理——投影数据采集实验1一、实验目的以及要求实验目的:利用CTSim模拟软件生成投影数据,为滤波反投影重建实验做准备。

实验基本要求:用CTSim程序完成实验模拟,分析评价结果。

二、实验内容1、利用CTSim模拟软件生成椭圆的平行束投影数据;2、利用CTSim模拟软件生成Shepp-Logan图的平行束投影数据;3、对生成的投影数据进行初步评价。

三、实验步骤A、完成CTSim模拟软件生成椭圆的平行束投影数据;1、点击软件ctsim,打开软件界面,点击File,选择creat phantom,选择Herman Head,得到椭圆的灰度图像,如图:图1 软件界面图2 选择界面图3 椭圆的原始数据2、在选择椭圆窗口的情况下,点击Process,选择rasterize,点击OK,将图像进行光栅化,如图:图4 光栅化参数图5 光栅化后的图像3、在选择unnamed3窗口,选择View,选择Auto Scale Parameters,将Standard Deviation Factor参数改为,点击OK,得到处理后图像,如图:图6 光栅化参数图7 参数优化后图像4、回到herman窗口,点击Process,选择Projection Paramaters,参数默认即可,点击ok,开始采集数据,如图:图8 参数选择界面5、得到投影参数后,在选择unnamed4窗口界面下,选择Analyze,在选择Plot Histogram,得到平行束投影分析数据,如图:图9 平行束投影后的数据图10 投影数据分析图6、在选择平行束投影后数据窗口情况下,选择Reconstruct,选择Filtered Backprojection Parameters,选择默认参数即可,点击OK,得到重建数据,如图:图11 参数选择界面图12 重建后的图像7、可选择不同的View参数对重建后的图像进行参数的优化调整,得到最优的观察效果。

浙师大近代物理实验报告CT实验教学物理081班任希08180123摘要:在操作计算机断层成像实验之后,我们了解了工业CT机的基本结构和组成部分,理解了计算机断层成像的基本原理,掌握了CT教学实验仪的使用方法,并且会分析不同的测量条件下对实验成像结果的影响。

这在一定程度上提高了我们的实验素养,为以后的实验提供借鉴。

关键词:CT、计算机断层扫描引言:CT即计算机断层成像技术,是计算机技术、电子技术、数字化图像重建技术和核技术等相结合的产物。

它把被测体所检测断层孤立出来成像,避免了其余部分的干扰和影响,图像质量高,能清晰准确展示所测部位内部的结构关系物质组成及缺陷状况,检测效果是其它传统的无损检测方法所不及。

自七十年代初第一台电子计算机断层扫描装置问世以来,成像技术发展异常迅速,设备不断更新。

以医学成像为例,已实现了三大飞跃,即脏器清晰图像的获得,把生化病理研究推向分子结构的水平和直接提供有关成像组织的化学成分的信息,步入了断层显像的新时代。

计算机断层扫描和图像重建技术,是在不破坏物体情况下,将物体每一个断层面上的结构和组份的分布情况显示出来的一种实验方法,都是利用计算机图像重建的方法来得到物体内部的信息。

接下来实验的内容就很好地表现了这一点,那么CT又是如何对物理内部进行扫描的呢?通过实验,我们将对其进行解答。

CT 的出现是射线成像技术的一个重大突破。

经过多代的发展,CT已获得广泛的应用。

在医学上,目前已可用来诊断脊柱和头部损伤,颅内肿病,脑中血凝块,及肌体软组织损伤,胃肠疾病,腰部和骨盆恶性病变等等。

在工业上,重庆大学ICT中心在工业CT技术领域取得了令人瞩目的研究成果,并成功实现了我国工业CT技术的产业化。

其生产的工业CT广泛应用于我国无损检测技术,提高产业部门产品质量和竞争力,促进科技进步作出了贡献,取得了良好的经济效益和社会效益。

正文:1.1实验操作流程实验中,CT成像可以提供所测铜环的二维(2D)横切面。

计算机断层扫描成像摘要:利用已经掌握的γ射线衰减原理以及γ射线测厚仪原理,了解计算机断层成像的基本原理,并通过本实验能够对铜块进行测量;同时了解工业CT 机的基本结构以及组成部分。

关键字:CT γ射线 计算机断层成像 图像重建引言自七十年代初第一台电子计算机断层扫描装置面世以来,成像技术发展异常迅速,设备不断。

以医学成像为例,以实现了三大飞跃,即脏器清晰图像的获得,把生化病理研究推向分子结构的水平和直接提供有关成像组织的化学成分的信息,步入了断层显像的新时代。

计算机断层扫描的分布情况显示出来的一种实验方法,都是利用计算机图像重建的方法来得到物体内部信息。

人们对射线成像的最早认识是从X 光机开始的。

医用X 光机成像技术的发展和应用已有近百年的历史,它是利用X 射线的物理性能和物理效应,来对人体器官组织进行检查。

由于普通X 光机只能把人体内部形态投影在二维平面上,因此会引起成像器官和骨骼的前后重叠,造成影像模糊。

为了克服这一缺点,英国ENI 公司的工程师好恩斯非得(G..N.Hounsfield )运用了美国物理学家马克(Cormack )于1963年发表图像重建数学建模,推出了第一台X 射线计算机断层图像重建技术(X-CT )装置,并1977年9月在英国Ackinson Morleg 医院投入运用。

1979年该技术的发明者为此获得了诺贝尔医学奖。

X-CT 的出现时X 射线成像技术的一个重大的突破。

经过多代的发展,CT 已经获得广泛的应用。

除了在医学上。

在线实时无损检测工业CT 的中也有广泛的应用。

[1]1 CT 的成像原理1.1 概述窄束γ射线在穿过物质时,由于光电效应、康普顿效应、电子对效应这三种效应,其强度就会减弱,这种现象称为γ射线的吸收。

γ射线强度随物质厚度的衰减服从指数规律,即x Nx e I e I I r μσ--==00其中,I 0、I 分别是穿过物质前、后的γ射线强度,x 是γ射线穿过的物质的厚度(单位cm ),σr 是光电、康普顿、电子对三种效应截面之和,N 是吸收物质单位体积中的原子数,μ是物质的线性吸收系数(μ=σr N ,单位为cm )。

实验名称:计算机断层扫描成像实验计算机断层扫描成像(Computed Tomography, 简称 CT)是计算机技术、数字化图像重建技术和核技术相结合的产物。

CT作为一种先进的疾病诊断手段广泛应用于医学,同时又作为一种无损检测手段广泛应用于工业领域。

CT是与一般辐射成像完全不同的成像方法。

一般辐射成像是将三维物体投影到二维平面成像,各层面影像重叠,造成相互干扰,不仅图像模糊,而且损失了深度信息,不能满足分析评价要求。

CT是把被测体所检测断层孤立出来成像,避免了其余部分的干扰和影响,图像质量高,能清晰、准确地展示所测部位内部的结构关系、物质组成及缺陷状况,检测效果是其它传统的无损检测方法所不及的。

CT技术首先应用于医学领域,形成了医学CT(MCT)技术,其重要作用被评价为是医学诊断上的革命。

CT技术成功应用于医学领域后,美国率先将其引入到航天及其它工业部门,另一些发达国家相继跟上,经过一段不长的时间,形成了CT技术的又一个分支—工业CT(Industrial Computed Tomography, ICT),其重要作用被评价是无损检则领域的重大技术突破。

CT技术(MCT和ICT)应用十分广泛,医用CT已为人们所熟知。

工业CT的应用几乎遍及所有产业领域,因同出于CT技术,医学CT和工业CT在基本原理和功能组成上是相同的,但因检测对象不同,技术指标及系统结构就有较大差别。

前者检测对象是人体,单一而确定,性能指标及设备结构较规范,适于批量生产。

工业CT检测对象是工业产品,形状、组成、尺寸及重量等千差万别,而且测量要求不一,由此带来技术上的复杂性及结构的多样化,专用性较强。

一、实验目的1.了解CT成像的基本原理;2.了解最基本的CT教学实验仪的结构;3.掌握使用CT教学实验仪进行断层扫描成像的操作步骤;4.掌握初步的图象处理方法。

二、实验仪器1.CT教学实验仪(包括放射源、探测器、扫描仪、计算机、显示器等)。

CT仿真内镜辅助临床诊断胃癌12例分析目的:通过对12例高度疑似胃癌患者进行仿真内镜检查,探讨仿真内镜在临床中的应用。

方法:采用东芝Aquilion16多层螺旋CT机,对所有患者均进行平扫及增强扫描,根据所得数据进行后处理分析,与病理结果对比或随诊的影像及化验资料得出结论。

结果:83%的患者影像学均符合胃癌的诊断。

结论:仿真内镜具有较高的胃癌诊断率,临床医师须善加利用。

标签:胃癌;CT仿真内镜(CTVG);多平面重建(MSCT);临床诊断目前临床医师针对门诊遇到的高度疑诊胃癌的患者,首选胃镜检查,大多数患者经检查可确诊,但临床上有些患者不接受胃镜检查,以前很难对病情做出准确判断,但目前采用多层螺旋CT平扫及增强扫描,应用CT仿真内镜(CTVG)、多平面重建(MSCT)图像后处理检查,有助于达到目的。

现将本院经仿真内镜检查诊断为胃癌的患者总结如下:1 资料与方法1.1 一般资料收集本院2008~2010年12例就诊患者,其中,男9例,女3例,年龄38~76岁。

临床症状为上腹部不适、隐痛、腹胀,食欲不振、恶心、呕吐等;7例伴有消瘦及贫血症状。

12例患者中,8例经数字胃肠气钡双重造影检查可疑消化道肿瘤,4例经胃镜检查,镜下高度疑似胃癌,但病理未确诊胃癌。

1.2 方法12例患者均采用东芝Aquilion16多层螺旋CT机。

扫描前禁食水12 h,并置胃管,扫描前15~30 min肌注盐酸山莨菪碱20 mg以防止胃肠道蠕动,之后从胃管抽出胃内残余胃液,给予发泡剂6 g口服后立即扫描,根据病变不同位置,患者采取不同体位。

如病灶位于胃底贲门者,采取俯卧位扫描,扫描范围从膈顶扫描至肝下级下方平面,让患者屏气由头侧向足侧行一次性螺旋容积扫描,所有患者均进行平扫及增强扫描。

扫描完毕将原始数据传至工作站(Vitrea2,Versio8 n3.4,Toshiba),对数据进行多平面成像(MPR)、仿真内镜(CTVG)透明法等后处理,由2名高年资有经验医师分析数据作出结论。

1452021年12月下 第24期 总第372期学术研究China Science & Technology OverviewCT(Computed Tomography),即电子计算机断层扫描,可从各个方扫描获得横断面图像的技术,对医学诊断具有重大意义,是现代医院不可或缺的大型仪器。

但是CT等医学影像设备学在教学中存在仪器设备工作原理抽象、结构复杂、设备真机体积大、价格昂贵且辐射严重、教学成本高等种种限制,因此开发医学影像设备虚拟仿真教学系统,提高教学质量与效率本实验项目利用虚拟现实仿真技术,将医学影像教学理论、设备结构与实验室教学有机结合起来,能够形象的展示出CT 设备的内部结构、运行过程以及基本原理,学生可以在接近真实的环境里对CT设备结构进行学习训练[1]。

1.实验设计与实验内容1.1 专业与年级要求医学影像技术、医学影像学、生物医学工程、临床等专业三年级学生。

1.2 基本知识和能力要求正在学习或已经掌握医学仪器原理、影像设备学、影像检查技术、影像成像原理学等相关知识。

1.3 采用的教学方法及其目的利用基于三维技术搭建的医学影像虚拟仿真教学平台进行在线学习,将医学影像理论、设备结构与实验室有机结合,形象地展示CT 设备内部构造和原理。

本实验项目利用虚拟现实仿真技术,将医学影像教学理论、设备结构与实验室教学有机结合起来,能够形象的展示出CT 设备的内部结构、运行过程以及基本原理,学生可以在接近真实的环境里对CT 设备结构进行学习训练[2]。

本实验项目核心要素对CT 设备进行内部拆解,各个零部件可进行任意角度的3D 旋转、放大,并配有相关的介绍说明。

以剖面图等方式展现各部件的精准结构位置。

可通过该软件实现影像设备的整体认知、虚拟操作、内部构造拆解、维修知识等学习工作需求,如图1所示。

图1 实验知识点2.实施过程与实施效果实验项目实施过程结合虚拟仿真教学平台实验管理系统,实行互动式的全景教学,课上进行实验学习的同时,课下学生可以随时随地登录影像虚拟仿真教学平台,进行在线学习、在线预习、在线实验、在线提问、教师在线答疑等功能,打破了教学过程中时间与空间的限制,提高教学效率和质量。

胸部ct解剖实验报告胸部CT解剖实验报告一、实验目的本实验旨在通过对胸部CT解剖学的研究,深入了解人体胸腔内各个器官的位置、形态和功能,为临床诊断提供基础知识。

二、实验器材1. CT机2. 计算机三、实验方法1. 拍摄CT图像将被试者放置在CT机上,进行扫描拍摄。

拍摄时需要注意被试者的呼吸状态和姿势,以获得清晰的图像。

2. CT图像分析利用计算机对拍摄得到的CT图像进行分析和处理,观察胸腔内各个器官的位置、形态和结构。

四、实验结果与分析1. 肺部解剖结构肺部是呼吸系统最重要的器官之一。

左右肺均位于胸腔内,由支气管、肺动脉和静脉等组成。

通过分析CT图像可以看出肺部大小、形态等特征,并观察到支气管和血管在肺内分布情况。

2. 心脏解剖结构心脏是人体循环系统中最重要的器官之一。

通过CT图像可以清晰地观察到心脏的位置、大小和形态,以及心脏内部的各个部分,如心房、心室、主动脉和肺动脉等。

3. 胸腔其他器官解剖结构除了肺部和心脏外,胸腔内还包括食管、气管、纵隔等组织。

通过CT 图像可以观察到这些组织的位置和形态,并了解它们在胸腔内的相互关系。

五、实验结论通过对胸部CT解剖学的研究,可以深入了解人体胸腔内各个器官的位置、形态和功能。

这对于临床诊断有着重要的意义,为医生提供了基础知识,有助于更准确地判断病情和制定治疗方案。

六、实验注意事项1. 拍摄时需要注意被试者的呼吸状态和姿势,以保证图像质量。

2. 实验过程中需要注意辐射防护措施,保护被试者免受辐射伤害。

3. 实验结束后需要将设备进行清洁消毒,并妥善保存。

七、参考文献1. 高等人体解剖学. 高等教育出版社, 2006.2. 胸部CT解剖图谱. 人民卫生出版社, 2010.3. CT技术在临床诊断中的应用. 中华医学杂志, 2015.。

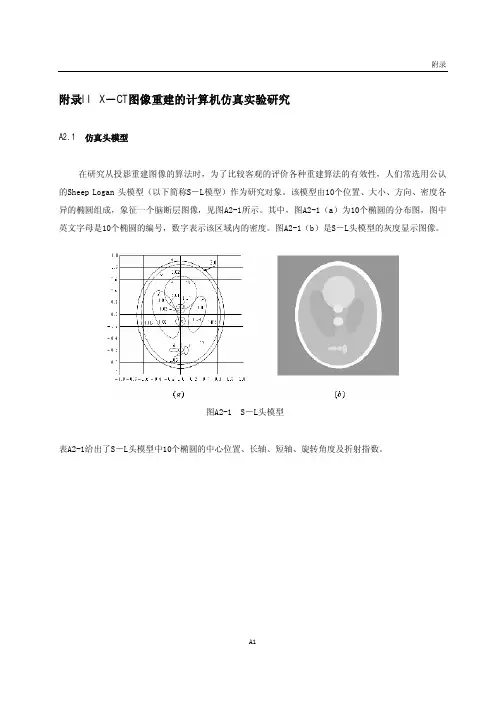

附录附录II X-CT图像重建的计算机仿真实验研究A2.1 仿真头模型在研究从投影重建图像的算法时,为了比较客观的评价各种重建算法的有效性,人们常选用公认的Sheep Logan 头模型(以下简称S-L模型)作为研究对象。

该模型由10个位置、大小、方向、密度各异的椭圆组成,象征一个脑断层图像,见图A2-1所示。

其中,图A2-1(a)为10个椭圆的分布图,图中英文字母是10个椭圆的编号,数字表示该区域内的密度。

图A2-1(b)是S-L头模型的灰度显示图像。

图A2-1 S-L头模型表A2-1给出了S-L头模型中10个椭圆的中心位置、长轴、短轴、旋转角度及折射指数。

A1A2表A2-1 头模型中的椭圆参数 序号 中心坐标 长轴 短轴 旋转角度 折射指数 a (0,0) 0.92 0.69 90° 2.0 b (0,-0.0184) 0.874 0.6624 90° -0.98 c (0.22,0) 0.31 0.11 72° -0.02 d (-0.22,0) 0.41 0.16 108° -0.02 e (0,0.35) 0.25 0.21 90° 0.01 f (0,0.1) 0.046 0.046 0 0.01 g (0,-0.1) 0.046 0.046 0 0.01 h (-0.08,-0.605) 0.046 0.023 0 0.01 i (0,-0.605) 0.023 0.023 0 0.01 j(0.06,-0.605)0.0460.02390°0.01A2.2 仿真投影数据的产生用S -L 头模型进行计算机仿真研究的主要好处之一是可以获得该模型投影数据的解析表达式。

图A2-2(a )所示是一个中心位置在原点且未经旋转的椭圆,其长轴与X 轴重合,短轴与Y 轴重合。

假设椭圆内的密度为ρ、椭圆外密度为零,则该椭圆图像可用以下方程表示:≤+=其他1),(2222By A x y x f ρ(A2-1)式中A ,B 分别为椭圆长轴与短轴的长度。

实验名称:计算机断层扫描成像实验计算机断层扫描成像(Computed Tomography, 简称CT)是计算机技术、数字化图像重建技术和核技术相结合的产物。

CT作为一种先进的疾病诊断手段广泛应用于医学,同时又作为一种无损检测手段广泛应用于工业领域。

CT是与一般辐射成像完全不同的成像方法。

一般辐射成像是将三维物体投影到二维平面成像,各层面影像重叠,造成相互干扰,不仅图像模糊,而且损失了深度信息,不能满足分析评价要求。

CT是把被测体所检测断层孤立出来成像,避免了其余部分的干扰和影响,图像质量高,能清晰、准确地展示所测部位内部的结构关系、物质组成及缺陷状况,检测效果是其它传统的无损检测方法所不及的。

CT技术首先应用于医学领域,形成了医学CT(MCT)技术,其重要作用被评价为是医学诊断上的革命。

CT技术成功应用于医学领域后,美国率先将其引入到航天及其它工业部门,另一些发达国家相继跟上,经过一段不长的时间,形成了CT技术的又一个分支—工业CT(Industrial Computed Tomography, ICT),其重要作用被评价是无损检则领域的重大技术突破。

CT技术(MCT和ICT)应用十分广泛,医用CT已为人们所熟知。

工业CT的应用几乎遍及所有产业领域,因同出于CT技术,医学CT和工业CT在基本原理和功能组成上是相同的,但因检测对象不同,技术指标及系统结构就有较大差别。

前者检测对象是人体,单一而确定,性能指标及设备结构较规范,适于批量生产。

工业CT检测对象是工业产品,形状、组成、尺寸及重量等千差万别,而且测量要求不一,由此带来技术上的复杂性及结构的多样化,专用性较强。

一、实验目的1.了解CT成像的基本原理;2.了解最基本的CT教学实验仪的结构;3.掌握使用CT教学实验仪进行断层扫描成像的操作步骤;4.掌握初步的图象处理方法。

二、实验仪器1.CT教学实验仪(包括放射源、探测器、扫描仪、计算机、显示器等)。

多层CT仿真内镜诊断小肠隆起性的模拟实验和临床应用目的应用CT仿真内镜(CTVE)技术比较不同的对比剂(充气或充水)充盈方法对猪空肠同等直径、不同高度的隆起性病变的显示能力。

方法取离体猪小肠标本20段,于内壁模拟同等直径、高度分别为5、10、15 mm形态各异的两组肿瘤性病变,将20段小肠随机分为充气组和充水组,每组各10段,行多层螺旋CT(multislice CT,MSCT)扫描,利用工作站进行CTVE成像,比较应用不同充盈方法对猪空肠占位性病变的检出情况。

采用SPSS 16.0软件进行统计学分析。

结果CTVE技术诊断两组间病变:在模拟占位的显示上,高度5 mm 的病灶,两组间对病灶的显示差异有统计学意义(P 0.05)。

结论对于同等直径的高度5 mm和10 mm的模拟占位,气体充盈优于水充盈者,更适合于黏膜面的显示,提高小病灶的检出率。

标签:体层摄影术,X线计算机;仿真内镜;小肠;隆起性病变小肠肿瘤由于受其解剖因素的影响一直缺乏较为理想的检查手段。

随着影像技术的发展,CT仿真内镜(computed tomographic virtual endoscopy,CTVE)技术逐步广泛应用肠道疾病的检查,在诊断消化道疾病,特别是对上消化道和结肠方面取得了相对丰富经验。

而小肠是消化道中最长的消化管道,各部分走行迂曲并相互重叠,自然状态下多呈闭锁状态,且因其自然状态下的自然收缩易形成“假肿瘤征”,所以小肠疾病的检查和诊断是临床实践中一个难点。

本研究旨在通过实验研究以探讨小肠不同充盈方法对小肠隆起性病变的显示的影像。

1 材料与方法1.1 制作猪空肠隆起性病变标本取新鲜猪空肠20段,每段长50 cm,清洗肠内容物,将每段肠壁内翻,在黏膜面模拟肠壁隆起性病变,将其修剪成直径相同,高度分别约5、10、15 mm 大小的模拟占位各3枚,共60枚。

以上工作由实验人员完成,不提供给放射科医生。

制作完毕后,结扎空肠一端,对肠管进行充气或充水充分扩张肠管。

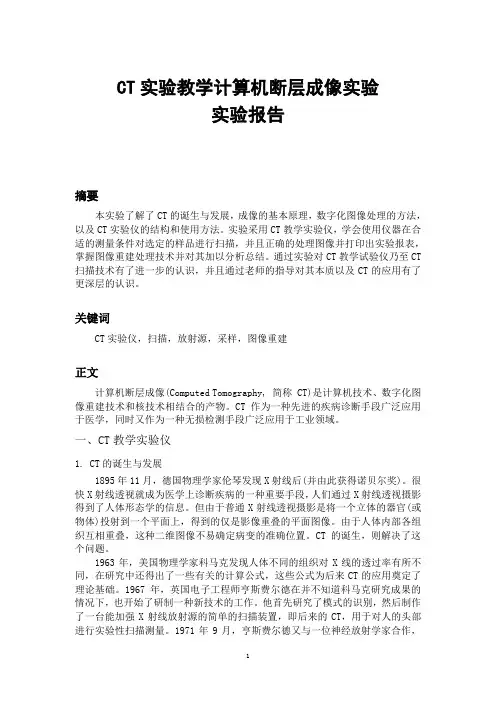

CT实验教学计算机断层成像实验实验报告摘要本实验了解了CT的诞生与发展,成像的基本原理,数字化图像处理的方法,以及CT实验仪的结构和使用方法。

实验采用CT教学实验仪,学会使用仪器在合适的测量条件对选定的样品进行扫描,并且正确的处理图像并打印出实验报表,掌握图像重建处理技术并对其加以分析总结。

通过实验对CT教学试验仪乃至CT 扫描技术有了进一步的认识,并且通过老师的指导对其本质以及CT的应用有了更深层的认识。

关键词CT实验仪,扫描,放射源,采样,图像重建正文计算机断层成像(Computed Tomography, 简称 CT)是计算机技术、数字化图像重建技术和核技术相结合的产物。

CT作为一种先进的疾病诊断手段广泛应用于医学,同时又作为一种无损检测手段广泛应用于工业领域。

一、CT教学实验仪1. CT的诞生与发展1895年11月,德国物理学家伦琴发现X射线后(并由此获得诺贝尔奖)。

很快X射线透视就成为医学上诊断疾病的一种重要手段,人们通过X射线透视摄影得到了人体形态学的信息。

但由于普通X射线透视摄影是将一个立体的器官(或物体)投射到一个平面上,得到的仅是影像重叠的平面图像。

由于人体内部各组织互相重叠,这种二维图像不易确定病变的准确位置。

CT的诞生,则解决了这个问题。

1963年,美国物理学家科马克发现人体不同的组织对X线的透过率有所不同,在研究中还得出了一些有关的计算公式,这些公式为后来CT的应用奠定了理论基础。

1967年,英国电子工程师亨斯费尔德在并不知道科马克研究成果的情况下,也开始了研制一种新技术的工作。

他首先研究了模式的识别,然后制作了一台能加强X射线放射源的简单的扫描装置,即后来的CT,用于对人的头部进行实验性扫描测量。

1971年9月,亨斯费尔德又与一位神经放射学家合作,在伦敦郊外一家医院安装了他设计制造的这种装置,开始了头部检查。

1972年4月,亨斯费尔德在英国放射学年会上首次公布了这一结果,正式宣告了CT 的诞生。

《CT设备及原理的虚拟仿真系统开发》一、引言随着现代医疗技术的不断进步,计算机断层扫描(Computed Tomography,简称CT)设备已成为医疗诊断中不可或缺的利器。

然而,对于医学生及临床医生来说,理解和掌握CT设备的原理和操作成为一项重要的学习任务。

为满足这一需求,CT设备及原理的虚拟仿真系统应运而生。

本文将介绍CT设备及原理的虚拟仿真系统的开发背景、意义、目标及关键内容。

二、系统开发背景与意义随着医疗科技的发展,CT技术在医学诊断领域的应用日益广泛。

为了培养具备扎实理论知识和实践操作能力的医学人才,开发一款CT设备及原理的虚拟仿真系统显得尤为重要。

该系统不仅能够帮助医学生和临床医生更好地理解CT设备的原理和操作流程,还能在安全的环境下进行实际操作练习,提高诊断技能。

三、系统开发目标1. 帮助医学生和临床医生理解CT设备的原理和结构;2. 提供虚拟的CT设备操作环境,让用户进行实际操作练习;3. 提供丰富的病例资源,让用户在实际操作中熟悉CT诊断流程;4. 实时反馈操作结果,帮助用户及时纠正错误。

四、系统关键内容1. CT设备原理模块该模块主要介绍CT设备的原理和结构。

通过三维模型、动画和文字说明等方式,让用户全面了解CT设备的组成和工作原理。

此外,系统还将提供相关知识点测试,帮助用户巩固所学知识。

2. 虚拟仿真操作模块该模块提供虚拟的CT设备操作环境,用户可以在该环境中进行实际操作练习。

系统将根据用户的操作步骤和结果给出实时反馈,帮助用户及时纠正错误。

此外,系统还将提供多种难度级别的练习任务,以满足不同用户的需求。

3. 病例诊断模块该模块提供丰富的病例资源,让用户在实际操作中熟悉CT 诊断流程。

用户可以根据病例信息,选择合适的扫描参数和扫描方式,进行诊断操作。

系统将根据用户的诊断结果给出反馈和建议,帮助用户提高诊断技能。

4. 系统管理模块该模块主要用于管理系统的运行和维护。

包括用户权限管理、数据备份与恢复、系统日志记录等功能,确保系统的稳定性和安全性。

工业CT成像虚拟仿真实验报告学校:东华理工大学专业:核工程与核技术学生姓名:陈冠桥班级:1620403Z 学号:201620040111 预习部分(30%)1. 本实验中CT的含义是什么?计算机断层成像技术检测2. 工业CT成像的基本原理是什么?与医用CT有什么区别?伽马射线穿透物质后能量有损失,通过对能量损失率来进行断层成像。

与医用CT的区别有:1、医用CT射线能量更低。

2、在断层扫描的过程中,放射源进行平移和旋转。

3. 闪烁探测器的工作原理是什么?用四个字概括为:光电效应。

闪烁晶体吸收射线能量后被激发分子在退激的过程中发射出荧光光子。

荧光光子的量与射线能量成正比。

荧光光子到达光电倍增管的阴极后通过光电效应产生光电子光电子经过逐级倍增后在阳极输出电脉冲光电倍增管输出的脉冲幅度与入射γ射线的能量成正比输出的脉冲个数与入射γ射线的强度成正比。

4. 多道脉冲幅度分析器的工作原理是什么?输入信号经ADC,DSP 处理后,由RS232,USB 通讯接口与计算机联机,由计算机进行数据分析处理5. 结合本实验,谈谈虚拟实验与真实实验的区别与联系。

真实实验过程中人体可能会受到一定剂量的辐射,虚拟实验更为安全。

但虚拟实验的原理与实际几乎完全相同。

能够很好地反映ct成像的真实情况。

实验报告部分(70%)一、实验目的1、掌握CT成像实验的基本原理2、熟悉闪烁探测器的工作原理以及数据获取电子学系统的基本结构3、了解数字化图像处理的方法及其数据处理过程4、熟悉(计算机)多道分析器的使用方法5、分析实验结果,加深对CT技术基本原理的理解二、实验原理CT成像,意为计算机断层成像技术检测。

通过计算机编程实现机械扫描,然后将扫描所得到的数据带入建立的数学模型中,得出具体图像。

e-ud,其中u为吸收系数,d为射线经根据物质能γ射线能量的吸收规律:I=I过的距离,对于不同的物质u不一样。

根据这个原理,把需要扫描的物体划分成很多个小块,每个小块的u为包含各种物质的u的平均值。

CT实验教学实验报告【摘要】本实验简单介绍了CT系统的基本组成、CT教学实验装置的特点、CT扫描方式及工业CT。

实验通过对仪器定标、校准测量的射线强度、选择合适的测量条件,对选定的样品进行扫描,处理图像并打印出结果,最终进行图像重建处理分析。

简单说明了实验中要注意的事项,使用工业CT探测了物体。

【关键词】CT系统、CT实验原理、吸收定律,γ射线【引言】CT是一种功能齐全的病情探测仪器,它是电子计算机X射线断层扫描技术简称,是一种高新技术可它是核物理、核电子学、精密机械核计算机科学相结合的产物,是近代核科学技术应用研究领域很快发展的一个重要领域。

1971年英国EMI公司的工程师毫斯菲特研制成功的第一台临床用的计算机断层扫描装置,并于1972年首次应用于临床并获得了病者脑部囊肿得CT照片,同年毫斯菲特与医生阿姆勃劳斯在英国放射性学会上发表了他们关于CT技术的论文,毫斯菲特也因此获得了1979年的生理和医学诺贝尔奖。

如今,运用CT已发展到了第五代,即超高速动态三位CT。

因此CT技术被公认是20世纪后期最伟大的科技成果之一。

工业CT是计算机断层扫描技术的工业应用,目前也是发展飞速的高新技术,他不但成为工业设备和部件无损检测和质量评估的新军,并以强劲之势,步入工业生产过程的在线实时质量监控和工业设备在役安全检查等领域,显示出用常规手段无法替代的优异功能。

CT的工作程序是这样的:它根据人体不同组织对X射线的吸收与透过率的不同,应用灵敏度极高的仪器对人体进行测量,然后将测量所获取的数据输入电子计算机,电子计算机对数据进行处理后,就可摄下人体被检查部位的断面或立体的图像,发现体内任何部位的细小病变。

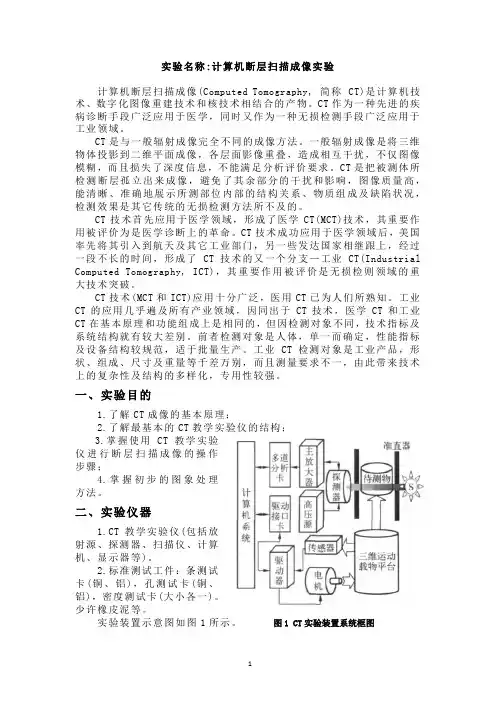

【正文】一、CT系统CT系统的基本组成,如图1所示.图1 CT 系统基本组成。

CT 系统主要由射线源防护系统、探测器系统、数据采集系统、机械扫描运动系统、控制系统、计算机图像系统等6部分组成.CT 扫描方式有平行束扫描方式、窄角扇形束扫描、广角扇形束扫描3种基本的扫描方式.CT 设备主要有以下三部分:①扫描部分由X 线管、探测器和扫描架组成;②计算机系统,将扫描收集到的信息数据进行贮存运算;③图像显示和存储系统,将经计算机处理、重建的图像显示在电视屏上或用多幅照相机或激光照相机将图像摄下。

实验二 CT图像重建实验一、实验目的:通过编写CT图像重建程序,进一步熟悉CT重建过程,同时加强图像处理程序的编程训练。

二、实验软件:VC++三、实验要求1.递交整个程序的执行程序和源程序。

2.要求本小组承担部分的算法原理,列出主要程序段并给出相应说明,对实验结果进行分析。

四、算法原理及结果分析:1. CT重建原理为:在CT成像中,物体对X线的吸收起主要作用,在一均匀物体中,X线的衰减服从指数规律。

在X线穿透人体器官或组织时,由于人体器官或组织是由多种物质成分和不同的密度构成的,所以各点对X线的吸收系数是不同的。

将沿着X线束通过的物体分割成许多小单元体(体素),令每个体素的厚度相等(l)。

设l足够小,使得每个体素均匀,每个体素的吸收系数为常值,如果X线的入射强度I0、透射强度I和物体体素的厚度l均为已知,沿着X线通过路径上的吸收系数之和μ1+μ2+……+μn就可计算出来。

为了建立CT图像,必须先求出每个体素的吸收系数μ1、μ2、μ3……μn。

为求出n个吸收系数,需要建立如上式那样n个或n个以上的独立方程。

CT成像装置从不同方向上进行多次扫描,来获取足够的数据建立求解吸收系数的方程。

吸收系数是一个物理量,它是CT影像中每个像素所对应的物质对X线线性平均衰减量大小的表示。

再将图像面上各像素的CT值转换为灰度,就得到图像面上的灰度分布,就是CT影像。

CT重建过程可以采用直接反投影和卷积反投影来实现。

卷积反投影重建图像时,先把由检测器上获得的原始数据与一个滤波函数进行了卷积运算,得到各方向卷积的投影函数;然后再把它们从各方向进行反投影,即按其原路径平均分配到每一矩阵元上,进行叠加后得到每一矩阵元的CT值;再经过适当处理后就可以得到被扫描物体的断层图像,卷积反投影可消除单纯的反投影产生的边缘失锐效应,补偿投影中的高频成分和降低投影中心密度,并保证重建图像边缘清晰和内部分布均匀。

2. 整个程序的结构为:◆产生sleep logan 模型◆产生反投影数据◆卷积反投影编程在photostar 平台下进行。

一.实验目的与意义医学成像技术是生物医学工程专业的一门重要的专业课程,课程主要涉及X 光仪器,CT 仪器,MRI 仪器和核医学仪器的工作原理及成像方法。

其中CT 算法的出现又为后来数字化医学成像技术的发展提供了基础。

该门课程为生物医学工程专业的专业基础课。

CT 技术是医学成像系统中的一种重要手段。

它通过特定的算法,利用计算机的高速运算功能,可以在短时间内快速呈现人体断层图像。

让学生练习CT 图像的重建有助于学生理解CT 算法的内容,熟悉数字图像重建的过程。

同时也能培养学生的团队精神和解决实际问题的能力。

二.实验原理利用滤波反投影图像重建算法,实现对Shep-Logen 头模型的重建,主要用到的原理有傅立叶切片定理,快速傅立叶变换FFT ,以及滤波函数的设计。

1.MATLAB 处理数字图像的基本函数;2.X-CT 三维图像重建的基本算法。

三.实验主要内容1.深入理解X-CT 成像的基本原理与图像重建步骤2.分析X-CT 图像的格式,并获取特定部的X-CT 图像数据3.研究X-CT 三维图像重建的基本算法(矩阵法、迭代法、傅里叶变换法、反投影法),其中重点研究反投影法(滤波反投影法和卷积反投影法)4.学习MATLAB 处理数字图像的基本函数;5.结合X-CT 图像数据与三维图像重建算法重建X -CT 图像四.实验准备1.X-CT 成像的基本原理、图像重建步骤及三维图像重建的基本算法相关知识X-CT (X-ray computed tomography, X-CT )是运用扫描并采集投影的物理技术,以测定 X 射线在人体内的衰减系数为基础,采用一定算法,经计算机运算处理,求解出人体组织的衰减系数值在某剖面上的二维分布矩阵,再将其转为图像上的灰度分布,从而实现建立断层解剖图像的现代医学成像技术,X-CT 成像的本质是衰减系数成像。

X-CT 图像重建的原理源于X 射线通过介质时衰减的物理规律。

根据扫描所获的投影值来求解成像剖面(实为断层)上衰减系数的分布,是选择数学方法的基本思想。

CT实验教学报告胡微波物理091班 09180108摘要:本文详细介绍了CT技术的发展史,工业CT机的基本结构以及组成部分,阐述了计算机断层成像的基本原理以及CT图像重建的原理。

介绍了利用CD-50BGA+型CT教学实验仪进行扫描成像实验的方法、步骤以及注意事项,并对实验获得的图像进行分析,探讨其内部机理,并介绍了CT在生活生产中的应用。

关键词:CT 断层成像 CT教学实验仪图像重建引言:1895 年年底,德国物理学家伦琴在做阴极射线管实验时发现了X 射线;几天以后,伦琴的夫人偶然看到了手的X 射线造影,从此就开创了用X 射线进行医学诊断的历史。

自从X射线发现后,医学上就开始用它来探测人体疾病。

但是,由于人体内有些器官对X线的吸收差别极小,因此X射线对那些前后重叠的组织的病变就难以发现。

于是,美国与英国的科学家开始了寻找一种新的东西来弥补用X线技术检查人体病变的不足。

1963年,美国物理学家科马克发现人体不同的组织对X 线的透过率有所不同,在研究中还得出了一些有关的计算公式,这些公式为后来CT的应用奠定了理论基础。

1967年,英国电子工程师亨斯费尔德在并不知道科马克研究成果的情况下,也开始了研制一种新技术的工作。

他首先研究了模式的识别,然后制作了一台能加强X射线放射源的简单的扫描装置,即后来的CT,用于对人的头部进行实验性扫描测量。

后来,他又用这种装置去测量全身,获得了同样的效果。

1971年9月,亨斯费尔德又与一位神经放射学家合作,在伦敦郊外一家医院安装了他设计制造的这种装置,开始了头部检查。

10月4日,医院用它检查了第一个病人。

患者在完全清醒的情况下朝天仰卧,X线管装在患者的上方,绕检查部位转动,同时在患者下方装一计数器,使人体各部位对X线吸收的多少反映在计数器上,再经过电子计算机的处理,使人体各部位的图像从荧屏上显示出来。

这次试验非常成功。

1972年4月,亨斯费尔德在英国放射学年会上首次公布了这一结果,正式宣告了CT的诞生。

西安交通大学实验报告共 7 页课程医学成像实验系别生物医学工程实验日期 2012 年 12 月 XX日专业班级医电 01 班组别交报告日期 2013 年 01 月 02日姓名学号报告退发 (订正、重做)同组者教师审批签字实验名称 CT重建原理——投影数据采集实验1一、实验目的以及要求实验目的:利用CTSim模拟软件生成投影数据,为滤波反投影重建实验做准备。

实验基本要求:用CTSim程序完成实验模拟,分析评价结果。

二、实验内容1、利用CTSim模拟软件生成椭圆的平行束投影数据;2、利用CTSim模拟软件生成Shepp-Logan图的平行束投影数据;3、对生成的投影数据进行初步评价。

三、实验步骤A、完成CTSim模拟软件生成椭圆的平行束投影数据;1、点击软件ctsim,打开软件界面,点击File,选择creat phantom,选择Herman Head,得到椭圆的灰度图像,如图:图1 软件界面图2 选择界面图3 椭圆的原始数据2、在选择椭圆窗口的情况下,点击Process,选择rasterize,点击OK,将图像进行光栅化,如图:图4 光栅化参数图5 光栅化后的图像3、在选择unnamed3窗口,选择View,选择Auto Scale Parameters,将Standard Deviation Factor参数改为0.02,点击OK,得到处理后图像,如图:图6 光栅化参数图7 参数优化后图像4、回到herman窗口,点击Process,选择Projection Paramaters,参数默认即可,点击ok,开始采集数据,如图:图8 参数选择界面5、得到投影参数后,在选择unnamed4窗口界面下,选择Analyze,在选择Plot Histogram,得到平行束投影分析数据,如图:图9 平行束投影后的数据图10 投影数据分析图6、在选择平行束投影后数据窗口情况下,选择Reconstruct,选择Filtered Backprojection Parameters,选择默认参数即可,点击OK,得到重建数据,如图:图11 参数选择界面图12 重建后的图像7、可选择不同的View参数对重建后的图像进行参数的优化调整,得到最优的观察效果。

B、完成CTSim模拟软件生成Shepp-Logan图的平行束投影数据;1、由于生成Shepp-Logan图的平行束投影数据和前面A中的步骤基本类似,只是选择的模拟图像不同而已,故在此不再一一列出步骤。

四、实验结果及分析A、椭圆平行束投影图13 椭圆平行束投影及其重建图像图13 采用Projection方式图14 时域的采样参数时的数据采集过程图15 椭圆投影数据的分析直方图B、Shepp-Logan图的平行束投影图16 Shepp-Logan图平行束投影及其重建图像图17 数据采集过程图18 时域的采样参数图19 Shepp-Logan图投影数据的分析直方图结果分析:由图15和图19的投影数据的分析可知,它们的统计直方分布图还是有明显区别的,这是因为Shepp-Logan的图像更复杂,厚度更大,因此,X射线通过后的衰减程度也是不一样的。

在椭圆的统计直方图数据中,只有在0.3处,有一个峰值,而在Shepp-Logan中,在0.05到0.15之间有两个峰值。

同时,从重建中的图像中可以看出,与原来的图像相比较,还是存在一定的噪声干扰的,在后期的数据处理中应该加入一定滤波技术,使图像更加清楚地展示。

西安交通大学实验报告成绩共 17 页课程医学成像实验系别生物医学工程实验日期 2012 年 12 月 XX日专业班级医电 01 班组别交报告日期 2013 年 01 月 02日姓名谭礼茂学号 10121019 报告退发 (订正、重做)同组者教师审批签字实验名称 CT重建原理——投影数据采集实验2一、实验目的对仿真数据与实际图像数据实现滤波反投影重建,加深对CT成像过程及原理的理解。

二、实验要求用CTSim程序完成滤波反投影重建实验,分析评价结果。

三、实验内容1、对人脑体模仿真数据与实际的CT图像数据进行滤波反投影重建实验,比较直接反投影与R——L和S——L滤波方法的重建结果;2、分析不同视角条件下各种重建的结果;3、分析噪声对各种滤波反投影重建方法的影响,比较各种滤波反投影重建方法的抗噪能力;4、计算重建误差。

四、实验步骤在第一次实验时,已经获得了图像的投影方式,并在实验报告中详细列出了操作的步骤,故在此不再重复。

1、在仿真软件中,有很多可以选择的选项,比如在扫描数据时,选择Process,选择Projection Parameters,在这个对话框里面,Geometry选项是用来选择投影的方式的,一共有三种选择的方式,如图:图1 投影方式的选择2、同样在图像重建时,可以选择不同的滤波方式,重建的图像进行滤波,选择Reconstruct,选择Filted Backprojection,在对话框中有Filter选项,其中包含四种滤波方式可供选择,如图所示:图2 滤波方式的选择3、重建误差的计量可以使用软件自带的相减,在Image选项下面,点击subtract,可以获得重建后的图像与原始图像之间的差值,如图:图3 图像之间的相减五、实验结果A、椭圆数据1、首先,利用模拟软件进行椭圆的不同投影方式下的数据采集:图4 采用软件自带的三种投影方式:平行束投影、等角投影和等线投影,得到的K空间的图像2、三种不同的投影方式在同一种滤波方式:Bandlimit滤波,下得到的重建图像以及重建误差,如图:图5 投影数据(第一行)、重建图像(第二行)、重建误差(第三行)3、三种不同的投影方式在同一种滤波方式:hamming滤波,下得到的重建图像以及重建误差,如图:图6 投影数据(第一行)、重建图像(第二行)、重建误差(第三行)4、三种不同的投影方式在同一种滤波方式:hanning滤波,下得到的重建图像以及重建误差,如图:图7 重建图像(第一行)、重建误差(第二行)5、三种不同的投影方式在同一种滤波方式:Cosine滤波,下得到的重建图像以及重建误差,如图:图8 重建图像(第一行)、重建误差(第二行)B、Shepp-Logan图1、首先,利用模拟软件进行的不同投影方式下的数据采集:图9图4 采用软件自带的三种投影方式:平行束投影、等角投影和等线投影,得到的K空间的图像2、三种不同的投影方式在同一种滤波方式:Bandlimit滤波,下得到的重建图像以及重建误差,如图:图10 重建图像(第一行)、重建误差(第二行)到的重建图像以及重建误差,如图:图11 重建图像(第一行)、重建误差(第二行)4、三种不同的投影方式在同一种滤波方式:hanning滤波,下得到的重建图像以及重建误差,如图:图12 重建图像(第一行)、重建误差(第二行)的重建图像以及重建误差,如图:图13 重建图像(第一行)、重建误差(第二行)C 、在MATLAB 平台下,调用phantom 函数,获得标准图像,然后进行投影,并在无滤波、Ram-Lak 滤波重建、Shepp-Logan 滤波重建,(代码见附录程序1)得到的结果如下图所示:原始图像Ram-Lak 滤波重建50100150200250无滤波重建50100150200250Shepp-Logan 滤波重建50100150200250图14 原始图像以及三种滤波情况下的重建图像D、利用MATLAB平台,选用实际中CT脑部图像,然后进行投影,并在无滤波、Ram-Lak滤波重建、Shepp-Logan滤波重建,(代码见附录程序2)得到的结果如下图所示:原始图像Ram-Lak滤波重建100200300400500无滤波重建100200300400500Shepp-Logan滤波重建100200300400500图15 原始图像以及三种滤波情况下的重建图像E、分析不同的视角条件下,投影并进行重建的图像情况,本次采用两种情况下的视角a、从0度到180度,间隔为10度,共18个视角;b、从0度到180度,间隔为2度,共90个视角。

同样分别采用三种滤波方式进行重建(代码见附录程序3)。

结果如下图所示:原始图像无滤波重建50100150200250Ram-Lak 滤波重建50100150200250Shepp-Logan 滤波重建50100150200250图16 a 情况下的重建图像原始图像无滤波重建50100150200250Ram-Lak 滤波重建50100150200250Shepp-Logan 滤波重建50100150200250图17 b 情况下的重建图像F 、噪声测试,在实际测试中添加高斯白噪声(均值为0,方差为0.1),然后进行投影之后,滤波重建,这三种情况下的滤波效果均不理想(代码见附录程序4),然后,再选择添加Poisson 噪声,然后投影并在三种滤波情况下进行重建图像,并采用模拟图像和实际的CT 图像分别进行测试(代码见附录程序5),结果如下图所示:original无滤波重建5010015020025050100150200250Ram-Lak 滤波重建5010015020025050100150200250Shepp-Logan 滤波重建5010015020025050100150200250图18 模拟图像的高斯白噪声测试original无滤波重建100200300400500100200300400500Ram-Lak 滤波重建100200300400500100200300400500Shepp-Logan 滤波重建100200300400500100200300400500图19 实际CT 图像的高斯白噪声测试original无滤波重建5010015020025050100150200250Ram-Lak 滤波重建5010015020025050100150200250Shepp-Logan 滤波重建5010015020025050100150200250图20 模拟图像的Poisson 噪声测试original无滤波重建100200300400500100200300400500Ram-Lak 滤波重建100200300400500100200300400500Shepp-Logan 滤波重建100200300400500100200300400500图21 实际CT 图像的Poisson 噪声测试六、结果分析1、在没有噪声干扰或者噪声干扰很小的情况下,三种情况:无滤波、Ram-Lak 滤波重建、Shepp-Logan 滤波下的重建,无滤波重建得到的图像显示细节并没有另外两种优,后两种滤波重建得到的图像并没有很大的差异,如图14和图15所示。