全日制普通高级中学生物教学大纲

(试验修订版)

中华人民共和国教育部制订 2000年3月

生物学是研究生命现象和生命活动规律的科学,它与人类的生存和发展,与社会生产和个人生活,与其他自然科学和社会科学的发展,都有密切的关系。生物学在我国社会主义现代化建设中起着重要的作用。生物学将是21世纪领先的科学之一。

一、课程目的

普通高中生物课程是一门学科类基础课程。学生通过高中生物课程的学习,将在以下几个方面得到发展。

1.获得关于生命活动基本规律的基础知识,了解并关注这些知识在生产、生活和社会发展方面的应用。

2.树立辩证唯物主义观点,养成科学态度和科学精神,树立创新意识,逐步形成科学的世界观。增强爱国主义思想感情。

3.初步学会生物科学探究的一般方法,具有较强的生物学基本操作技能、收集和处理信息的能力、观察能力、实验能力、思维能力和解决实际问题的能力。

二、课程目标

通过教学过程应当实现以下课程目标,以达到本课程的教学目的。

1.知识方面

(1)获得关于生物学基本事实、基本原理和规律等方面的基础知识,主要包括生命的物质基础和结构基础、生物的新陈代谢、生命活动的调节、生物的生殖和发育、遺传和变异、生物的进化、生物与环境等方面的内容。

(2)了解并关注生物学知识在生活、生产、科学技术发展和环境保护等方面的应用。

(3)获得适应现实生活所需要的自我保健知识,促进生理和心理健康。

(4)了解现代生物科学技术的主要成就及其对社会发展的影响。

2.态度观念方面

(1)通过生物学知识的学习,初步形成生物体的结构和功能、局部与整体、多样性与共同性相统一的观点,生物进化观点和生态学观点,树立辩证唯物主义自然观,逐步建立科学的世界观。

(2)正确认识我国生物资源状况、生物科学技术的发展,增强爱国主义思想感情。

(3)懂得爱护自然界的生物,认识保护生物多样性的重要意义,提高环境保护意识,树立人与自然和谐统一和可持续发展的观念。

(4)养成实事求是的科学态度,初步具有勇于探索、不断创新的精神和合作精神。

3.能力方面

(1)能够正确使用解剖器、显微镜等常用工具和仪器,掌握采集和处理实验材料等操作技能。

(2)具有利用课本以外的图文资料和其它信息资料进一步收集和处理生物科学信息的能力。

(3)学会科学观察的方法,能够记录、整理观察结果,得出结论。

(4)初步学会生物学实验方法,能够提出问题,做出假设,设计实验,分析和解释实验中产生的现象或数据,得出合理的结论。

(5)进一步形成比较、判断、推理、分析、综合等思维能力,初步形成思维的独特性、新颖性等创造性思维品质和创新思维习惯,能运用学到的生物学知识评价和解决某些实际问题。

三、课程安排

普通高中生物课程是在义务教育初中生物课程的基础上开设的。高中生物课程包括必修课和选修课。必修课是高中阶段全体学生必须学习的,教学内容侧重于生命活动的基本规律,包括10个单元,可以概括为3 个部份:第一部份是关于生命的物质基础和结构基础的内容;第二部份是关于生物体生命活动本质的内容;第三部份是关于生物界的发展和生物与环境的内容。

选修课是在必修课的基础上开设的,由学生在教师指导下根据自己的志向、爱好和需要自主选择修习。选修课课程内容的安排侧重于体现生物科学技术与人类的生存和发展的密切关系,包括人体生命活动的调节和免疫、光合作用和生物固氮、微生物与发酵工程、细胞与细胞工程、遗传与基因工程、生态环境及其保护等基础性内容。以上选修课教学内容,与必修课内容既不重复,又有密切的内在联系,而且是必要的延伸和提高。

在必修课和选修课中都安排了研究性课题,这些课题要求学生以独立或小组合作的方式完成,有些课题需要在教师的适当指导下完成。研究性课题主要利用课外时间进行,教师可以利用机动课时安排学生做课题研究报告。教师要在课题研究活动中着重发展学生的科学探究和实践能力,包括收集和处理信息的能力,分析和解决问题的能力,语言文字表达能力,以及团结协作和一定的社会活动能力,尤其要鼓励创新精神和实践能力。

四、教学内容

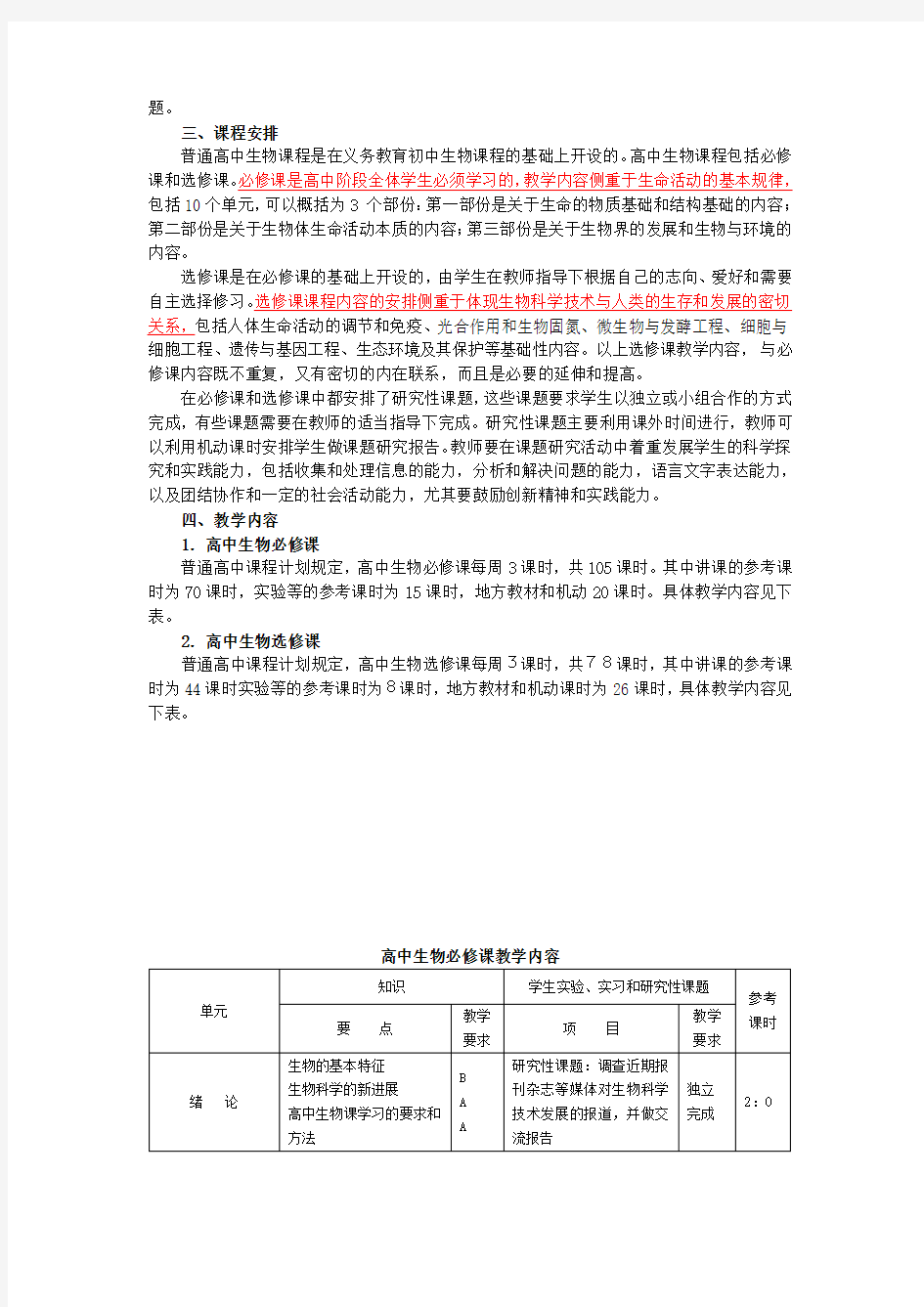

1.高中生物必修课

普通高中课程计划规定,高中生物必修课每周3课时,共105课时。其中讲课的参考课时为70课时,实验等的参考课时为15课时,地方教材和机动20课时。具体教学内容见下表。

2.高中生物选修课

普通高中课程计划规定,高中生物选修课每周3课时,共78课时,其中讲课的参考课时为44课时实验等的参考课时为8课时,地方教材和机动课时为26课时,具体教学内容见下表。

五、教学中应注意的几个问题

(一)要认真改进生物学基础知识的教学

学生通过高中生物课的学习 ,要获得关于生命活动基本规律的基础知识 ,了解现代生物科学技术的主要成就及其对社会发展的影响。

教师在教学中要根据教学目标和学生的认知水平 ,重视通过生物科学事实和科学研究过程过渡到有关概念、原理和规律的教学 ,并经过学生的分析、比较、概括等思维活动 ,正确理解和把握概念、原理和规律的实质。在教学中要突出重点 ,突破难点 ,引导学生从问题、图表、数据等情境中分析教材中生物学知识的内在联系 ,并通过加工、整理、贮存等信息处理的方法 ,逐步形成各层次的知识结构系统 ,使他们对所学的生物学知识能够灵活应用 ,触类旁通。在教学中要注意理论联系实际 ,适当补充现代生物科学和技术对社会发展影响的内容 ,使学生在学习知识的同时 ,正确认识科学技术的价值 ,理解科学、技术和社会之间的相互作用。在教学中 ,同时要注意生物必修课和选修课知识内容的相互联系 ,处理好两者之间的分工与衔接。

(二)增强态度观念教育的实效性

对学生进行态度观念教育 ,是高中生物教学的重要任务。高中生物教学内容含有丰富的辩证唯物主义和爱国主义教育因素。教师在教学中 ,要引导学生通过学习生物学基础知识 ,认识到生命的物质性、生命运动的多样性、生物界存在的普遍联系和协同发展 ,树立辩证唯物主义自然观和科学的世界观。要引导学生通过课堂教学和课题研究活动 ,了解我国生物科学技术发展和野生生物资源的状况,以及与生物学有关的社会问题,增强学生的民族责任感,教育学生热爱祖国,热爱家乡。

教师在教学过程中,要通过介绍科学家进行科学研究的事例,指导学生的实验和研究性课题,引导学生热爱科学,初步建立科学的价值观,对学生进行科学精神和科学态度教育,培养学生的创新意识、良好的合作精神、行为习惯和心理素质。

教师在教学过程中,要通过生物与环境、生态环境的保护等内容的教学,对学生进行生态学观点、环境保护意识、环境伦理道德观和可持续发展观点的教育。

对学生进行观念态度教职工育,要做到潜移默化,寓德于教,既要克服单纯传授知识,忽视德育的倾向,又要克服脱离学科教学的科学教育内容空洞说教的倾向,要坚持教学的科学性与教育性相统一,促进学生的态度观念与认知能力协调发展。

(三)以培养学生的创新精神和实践能力为重点

培养学生的实践能力是素质教育的重点之一。教师要积极创造条件,按照教学大纲的要求,让学生有效、安全地完成实验、实习和研究性课题等实践活动,掌握基本的操作技能;培养收集和处理生物科学信息的能力,以及应用生物学知识解决简单实际问题的能力。

教师在教学过程中,要重视通过基础知识和知识获取过程的教学,使学生形成比较、分类、判断、分析和综合、归纳和演绎推理等思维能力。

教师在各种类型的教学活动中,都要努力使学生初步学会生物科学探究的一般方法,包

括提出问题、做出假设和实践验证等;注意学生发散思维和集中思维能力的培养,使学生逐步养成创新思维习惯。

教师应当充分利用科学技术发展史上的重大发现和发明,使学生了解生物科学认识模式,包括从实践中发现问题,通过研究实现知识创新(如酶和光合作用的发现);或者先在理论上获得突破,再通过实践探索实现技术创新(如基因重组技术的发明),以发展学生的创造能力。

(四)积极改进教学方法,提高教学效益

教师要按照深化教育改革全面推进素质教育的要求,转变教育思想,更新观念,积极进行教学方法的改革,提高生物学教学质量。教学改革要逐步形成以学生为主体,以主动参与和自主探究为基本学习方式的新型教学模式,为发展学生的创新能力打下基础。

教师要根据不同的教学目标,教学内容和学生的认识规律,采取相应的教学方法,积极进行启发式、讨论式和探究式教学,引导学生主动参与教学过程,激发他们的独立思考和创新意识,发展他们的兴趣、爱好和特长。

在教学中要积极创造成条件,加强直观教学;重视信息技术在教学改革中的作用,运用先进的教学手段,提高课堂教学效益。

从终身教育的需要出发,教师在改进教学方法的同时,要注重学生学习方法的指导,在认真研究学生的适应现状、生理和心理特点的基础上,指导学生掌握获取知识和探究生物科学的基本方法,培养学生终身学习的能力。

教师要因材施教,培养学生学习生物学的兴趣和能力。要积极组织和指导学生开展各种生物科技活动。例如,设计和做生物实验,建立生物园,进行生物资源调查和生态调查,开展生物小论文、小制作、小发明等活动。

六、教学评价

(一)评价的目的

教学评价是教学过程中不可缺少的重要环节。通过教学评价,教师可以获得学生学习情况的反馈,检查教学质量,并针对学生学习中的问题不断改进教学;学生可以了解自已学习中存在的问题,从而有助于改进自已的学习方法,并从成功的学习中获得激励,促进自已在态度观念、知识和能力等方面的发展。

(二)评价的依据和内容

教学评价应当以教学大纲为依据。评价内容应当符合教学大纲的要求,主要从知识、态度观念和能力三个方面,对达成教学目标的程度进行评价。

(三)评价的原则

教学评价应当体现普通高中的性质和任务;应当有利于实施素质教育,有利于学生的主动发展;做到公平、公正、客观;应当根据不同内容,采取适当的评价方式,充分发挥教学评价在教学中的正面导向作用。

(四)评价的方式

教学评价的方式包括通过平时提问、交谈、实验报告、形成性检测等进行的形成性评价和期末考试、毕业水平考试(会考)等终结性评价。其中会考应当包括书面考试和实践操作考查,其命题范围在生物必修课必学内容的范围之内。

教师既要重视终结性评价,更要重要视教学过程中的形成性评价,如形成性检测结果分析,对学生撰写的课题研究报告或小论文作出评价,观察记录学生主动参与教学过程或课题研究活动的程度,对学生的综合能力进行阶段性评价等。在此基础上及时调整教学策略,提高教学质量。教师还应当注意指导学生进行自我评价,使学生增强自主学习意识,提高学习能力。

七、教学设备

(一)教学设备是保证按质量完成高中生物课堂教学、观察、实验、实习、演示等教学活动的必要物质条件。各级教育行政领导部门和学校领导要为生物课程的教学努力创造条件,配备各项有关的生物教学仪器设备,包括实验室、标本室、实验准备室及其内部必要设备,使之达到国家规定的要求,并且要积极创造条件,建立和建好生物园。同时,为了达到教学手段的多样化,教师要积极带领学生自制教具,为教学服务。

(二)生物课教师和实验员要充分利用现有的教学设备,尽量给学生提供亲自动手的机会,使高中生物教学大纲规定的有关实验等项目都能得到落实,并且也为生物科技活动的开展提供良好的设备条件。

(三)各校应该制定生物课教学设备管理制度,以便使教学设备得到合理、科学的使用,并且培养学生科学地、规范地使用教学设备的良好习惯,形成爱惜教学设备的好风气。

附录:关于教学要求层次的说明

一、知识方面

从认识水平和该知识点在本学科教学内容中的地位和作用考,将对知识点的教学要求,从低到高依次划分为A、B、C、D四个层次。

A:知道。对所学知识有大致的印象。

B:识记。记住所学知识的要点,能够说出他们的大意,能够在有关情景中识别他们。

C:理解。在“B”基础上,能够解释和说明所学知识的含义,能够对不同知识采用适当的形式(文字、图、表)予以表达。

D:应用。在“C”基础上,能够分析知识的联系和区别,能够在新的情景中综合运用所学的知识,解决一些与生物学有关的实际问题;能够运用所学知识,对有关的见解、实验方案和结果进行评价。

二、学生实验、实习方面

对学生实验、实习的教学要求,划分为Ⅰ和Ⅱ两类。

Ⅰ:理解实验的目的、原理和方法步骤,初步掌握有关的操作技能,进一步理解有关的生物学知识。

Ⅱ:能够独立完成实验或实习,理解探索性实验的基本过程,初步学会探索性实验的一般方法。

三、研究性课题方面

对研究性课题的教学要求,划分为小组合作完成和独立完成两个层次。

小组合作完成:同学间组成研究小组,共同商定课题研究计划和方案,分工协作,共同完成课题研究任务。

独立完成:独立制订课题研究计划和方案,按照计划和方案独立完成课题研究任务。

《普通生物学》教学大纲 课程代码: 课程名称:普通生物学 英文名:Essential Biology 课程性质:普通教育选修课 适用对象:非生物科学类专业 学时:48学时 学分:3学分 考核方式:考查 先修课程:无特别要求 编写人: 审定人: 编写日期: 2012.1.12 一、课程的教学目的和教学要求 (一)教学目的 《普通生物学》是非生物科学类专业的一门普通教育选修课,其目的是让学生了解整个生物界和生命科学的概况,拓宽知识面,提高整体素质。在整个教学过程中,以生物体的基本结构和生命活动的基本规律为重点,以生物的演化为主线贯穿始终,以期让学生了解整个生命世界的发生、发展及演化规律,了解生命科学对人类的重要贡献以及对未来社会发展的重要作用,同时树立辨证的、发展的和普遍联系的观点,有利于提高学生独立思考问题、分析问题的能力。帮助学生树立环境意识和生态观念以及自然界和人类社会可持续发展的思想,为全面提高学生的素质服务。 (二)教学要求 1、拓宽学生知识面,掌握生物学的基础知识,了解生命科学不同领域的最新研究成果及其对人类社会发展的重要贡献。 2、掌握动、植物个体发育中组织、器官的形态建成及其对机能和环境适应的基本理论和基本知识。 3、了解生物界各大类群的主要特征及其演化规律。 4、了解生物与环境间的相互关系。

二.教学内容、课时分配与教学手段 三、主要参考书 《普通生物学》(面向21世纪课程教材),顾德兴主编.北京:高等教育出版社,2000

教学内容 绪论 本章教学基本要求: 掌握:什么是生命理解:生命的结构层次。 了解:关于生命本质的一些理论。 一、什么是生命 二、关于生命本质的一些理论 三、生物学的研究方法 四、生物学的分科 五、生命的结构层次 第一章细胞的形态、结构与功能 本章教学基本要求: 掌握:细胞结构:细胞膜和细胞壁、细胞核、细胞质和细胞器;生物膜——流动镶嵌模型 理解:细胞大小和数目,物质的穿膜运动:扩散、渗透、主动运输、内吞作用、外排作用。 了解:细胞连接 一、细胞大小和数目 二、细胞结构:细胞膜和细胞壁、细胞核、细胞质和细胞器 三、生物膜——流动镶嵌模型 四、物质的穿膜运动:扩散、渗透、主动运输、内吞作用、外排作用 五、细胞连接 第二章细胞分裂和细胞周期 本章教学基本要求 掌握:有丝分裂的概念及其生物学意义。 了解:癌细胞及其细胞分裂特点。

全日制普通高级中学生物教学大纲(供试验用) 国家教育委员会基础教育司编订 生物学是研究生命现象和生命活动规律的科学,它与人类的生存和发展,与工农业生产,与有关应用科学、与其他自然科学和社会科学的发展,都有密切的关系。生物学在我国社会主义的物质文明和精神文明建设中起着重要的作用。生物学将是21世纪领先的科学之一。 一、课程目的 生物课程是普通高中开设的一门学科类基础课程。通过生物课的教学,要求达到以下教学目的: 1、要使学生获得关于生命活动规律的基础知识,以及知道这些知识在生产、生活和社会发展方面的应用。 2、要使学生受到辩证唯物主义观点教育和爱国主义思想教育,帮助学生逐步建立科学的世界观,培养高尚的道德情操。 3、要使学生掌握生物科学的一些基本方法,具有较强的观察、实验、思维、自学等能力,提高科学素质。 4、要使学生养成良好的生理卫生习惯,提高身体心理素质。 二、课程安排 普通高中的生物课,是在义务教育初中生物课的基础上开设的。初中生物课针对学生的生理和心理特点,主要学习感性的、比较浅显的、侧重生命现象的生命基础知识。高中生物将初中生物课的知识加以综合、概括和提高,做到初高中两个阶段的教学容,既有所分工,又互相衔接。 高中生物课程包括必修课和选修课。高中生物课程的教学容,必须适应培养21世纪我国社会主义现代化建设的各类人才的需要。 高中生物必修课的教学容即生命活动的基本规律的基础知识,是高中阶段文科和理科全体学生必须学习的,为他们共同的生物基础。必修课的教学容包括十个单元,可以概括为三个部分:第一部分是关于生命的物质基础和结构基础的容;第二部分是关于生命体生命活动本质的容;第三部分是关于生物界的发展和生物与环境的容。 高中生物选修课是在必修课的基础上开设的,是理科学生的必选课,要为理科学生的升学和就业打下良好的生物学基础。选修课课程容的安排侧重于生物科学与人类的生存和发展的密切关系的基础知识,包括人体生命活动的调节和免疫、光能利用和生物固氮、微生物与发酵工程、细胞与细胞工程、遗传与基因工程、生态环境及其保护。以上选修课教学容,与必修课容既不重复,又有密切的存联系,而且是必要的延伸和提高,力求做到从理科学生升学的实际需要出发,着重选取反映现代生物科学新进展的容,并且十分重视理论知识密切联系学生生活实际,我国生产、生物技术及环境保护等实际。 三、课程目标和教学容 (一)教学目标 1、知识教育方面:(1)使学生获得关于生物活动基本规律的基础知识,主要包括生命的物质基础和结构基础、生物的新代、生命活动的调节、生物的生殖和发育、遗传和变异、生物的进化、生物与环境等方面的基础知识和理论。(2)使学生知道生物学知识在生活、生产、科学技术发展和环境保护等方面的应用。(3)使学生获得增强体质、加强自我保健的知识,促使生理和心理健康。(4)使学生了解现代生物科学技术的主要成就和发展趋势。 2、思想教育方面:(1)初步学会用辩证唯物主义观点来认识生物体和生物界,了解生物体的结构和功能、局部与整体的统一;生物体与环境的相互关系。了解生物界的统一性和多样性。(2)初步形成生物进化观点和生态学观点,逐步建立科学的世界观。(3)通过生物学知识的学习和实践活动的开展,增强学生的爱国主义思想感情。(4)懂得爱护自然界的生物,认识保护生物资源的重要意义,形成环境保护意识。(5)养成实事的科学态度,培养不断探求新知识的精神和合作精神。 3、能力培养方面:(1)比较熟练地掌握显微镜使用、制作装片和徒手切片、做简单的生理实验等生物学基本方法和技能。(2)初步学会观察动植物的习性、形态结构和生长发育等,并且能够运用语言、文字、图、表正确地描述所观察到的生物体和生命现象。(3)初步学会设计实验,分析和解释实验中

分子生物学实验课程教学大纲 课程名称:分子生物学(Molecular Biology) 课程编号:1313072215 课程类别:专业课 总学时数:68实验时数:18 学分:3.5 开课单位:生命科学学院生物综合教研室 适用专业:生物技术 适用对象:本科(四年) 一、课程的性质、类型、目的和任务 分子生物学实验是生物技术专业一门必修的专业课,涵盖了分子与细胞生物学的许多内容,并与结构基因组学、功能基因组学、蛋白质组学、生物信息学、生物医学、分子病毒学、 分子免疫学等学科有着重要的联系。分子生物学实验课程教学以理论课教学为基础,理论与 实践相结合,加深对所学知识的理解,对实验仪器要求较高,因此开设本课程的目的是使学 生掌握分子生物学实验设备的操作方法,使学生更加牢固地掌握基础知识,更重要的是培养 学生的动手能力和科学研究能力,为学生学习生命科学中的其他相关课程作好基础准备。同 时也使学生具备分子生物学基本的实验技能,学会发现问题和解决问题的能力,为毕业后从 事生物学相关的科研和教学工作奠定基础。 本课程的任务是通过实验教学,使学生了解和初步掌握分子生物学实验技术的基本原理 和方法,教学内容包括植物基因组DNA的提取、琼脂糖凝胶电泳检测、PCR扩增目的基因 及聚丙烯酰胺凝胶电泳等。在实验内容和方法、技术上进行合理安排,力争让学生在有限的 课时中尽可能多地了解和掌握现代分子生物学基本理论和有关实验的基本方法和技术原理,并尽可能多地引进、介绍新的、先进的实验方法和技术,以开阔学生视野,提高学生的动手 能力和创造性思维能力,培养高素质的生命科学人才。 二、本课程与其它课程的联系与分工 学习和研究分子生物学的目的在于阐明生命活动的化学物质基础,并与其它学科配合,来揭示生命活动的本质和规律。《生物化学》、《细胞生物学》和《遗传学》是先修课程。 三、课程内容及教学基本要求 [1]表示“了解”;[2]表示“理解”或“熟悉”;[3]表示“掌握”; 实验一植物基因组DNA的提取 植物基因组DNA的提取的目的及原理[1];植物基因组DNA的提取的实验步骤及操作方 法[3]; 作业:提取的DNA呈褐色的原因及解决办法? 实验二琼脂糖凝胶电泳 琼脂糖凝胶电泳的原理及操作步骤[1],琼脂糖电泳的实验方法[3]; 作业:琼脂糖凝胶电泳中电压如何设置? 实验三聚合式酶联反应(PCR)扩增目的基因

分子生物学基础和技术教学大纲 (适用于医学检验和医学相关专业) 课程性质与目的 分子生物学是医学领域发展最快的学科之一,日新月异的技术使它逐渐成为医学发展的重要支柱。随着本世纪初人类基因组计划的完成,医学发展进入了一个全新的时代。疾病基因的不断发现和克隆,使人们对疾病的认识也不断深入,而这些重大的医学进步离不开技术上的更新和发展,生物芯片技术、基因测序技术、毛细管电泳技术等,每一次技术的进步都为分子生物学的发展提供了有力的保障。 分子生物学技术是一门重要的基础和应用课程,教学方式目前主要以理论课程为主,分基础理论和基础技术两个部分,重点讲述分子生物学检验技术的基础理论和基础知识,并引入近年发展的新理论、新技术,使学生了解和学习最新进展和相关内容。同时分子生物学技术最主要的作用是作为研究医学的一种媒介和工具,具有很强的实践性,其基本知识和理论来源于科学实验,因此现在现针对本科学生开展了分子生物学实验课程,实验教学是强化理论课的重要方式,是培养医学生实验科学概念和实验技能的重要途径,通过综合性的实验可以强化学生对理论的深入理解和实际运用,可以更全面直观的分析理论知识。更重要的是,实验教学是培养学生综合分析和解决问题的能力以及科学创新能力的重要方式。 本课程的目的是通过分子生物学重要技术的学习,使学生掌握一门可运用于医学研究的技术和工具,了解医学发展的最新进展和前沿技术,通过理论与实践的结合将分子生物学融入医学研究的各方面,分析疾病基因、从分子水平分析疾病发生的原因、跟踪疾病发展过程、检测感染人类的病原生物以及未来根据个体化治疗奠定理论和技术基础。 课程的设置与要求 本课程是在学生系统学习了前期课程的基础上由检验系临床化学教研室负责开设的, 与本课程相关的基础课程有生物化学和生化技术等。本课程分为理论课程和实验课程两部分。理论课主要包括基础理论和基本技术,基础理论主要讲授基因和基因组、原核生物和真核生物基因组、人类基因组计划、蛋白质组学、肿瘤分子生物学等;基本技术包括了核酸提取、DNA重组技术、核酸干扰技术、核酸分子杂交、聚合酶链反应、DNA芯片等。实

(生物科技行业)普通生物学基础实验A教学大纲(生科)动物生物学

普通生物学基础实验A2教学大纲 课程编号:08207313 学时:34 学分:1 开课对象:生物科学系本科生 课程类别:专业必修课 课程英文译名:BasicalbiologyexperimentA2 一、教学任务和目的 本课程是高校生物类壹年级本科生的专业基础课。本课程从加强基础、培养能力、提高素质的教学目标出发,建立壹个科学、合理的动物生物学实验教学课程体系。使学生通过本课程实验教学,不只是加深理解和巩固所学理论知识,而是更能切实掌握动物生物学基本实验技能,正确使用常规仪器,学会正确记录,分析讨论实验结果,初步综合运用已学实验技术方法设计简单实验。在实验教学中,同时加强对学生进行科学素质和良好的实验室工作习惯的训练。为继续培养具有创新精神和实践能力的高素质人才奠定良好的基础。 二、教学基本要求 以动物生物学实验的基本操作、基本技能和基本理论为基础,精选重组验证性实验,增加综合性实验及知识范围,操作难度适宜的自选实验的比例,引导、指导学生初步设计实验。建立壹个既和理论课有壹定互补作用,又具有相对独立性的科学、合理、实用性强的实验教学课程体系。 在切实培养提高学生实践能力的同时,理论联系实际地培养学生独立思考、综合分析、推理判断的能力,科学思维能力和创新意识,以及科学求实的态度,相互协作的团队精神。 三、教学内容 本课程实验教学内容在突出基本实验技能训练为先导的基础上,以进化上有重要地位门

类的代表动物(实验动物)为材料,贯穿生物学原理,由简单到综合,由基础性到提高层次的实验,构成包括基本实验—综合性实验—自选性和设计实验3个层次的实验教学课程体系。本课程总共34学时,1学分。 实验壹动物细胞、组织的制片和观察 实验目的 1、了解普通光学显微镜的基本构造,能够规范和较熟练地使用和维护。 2、学习掌握涂片法制作动物细胞显微玻片标本,动物组织平铺片等临时装片和涂片的制 作方法。 3、了解动物细胞的基本结构。 4、掌握动物的4类基本组织结构特点及其结构和机能的关系。 实验内容 1、双筒光学显微镜的构造和使用和维护方法。 2、制备口腔粘膜细胞标本,观察细胞形态结构。 3、制备和观察蛙的肠系膜平铺片、蝗虫的肌肉组织分离片、血涂片。 4、利用显微镜观察动物4类组织玻片标本。 实验主要仪器设备及材料 双筒光学显微镜,无菌牙签,解剖器材,玻片,注射器,染色缸,蛙,蝗虫 7%生理盐水,0.9%生理盐水,0.1M碘液或0.1%亚甲基蓝,1%硝酸银,甲醇,姬母萨染液。 实验二原生动物系列实验 实验目的 1、学习在显微镜下对运动活泼的原生动物的观察和实验方法。

高中生物教学大纲 生物学是研究生命现象和生命活动规律的科学,它与人类的生存和发展,与社会生产和个人生活,与其他自然科学和社会科学的发展,都有密切的关系。生物学在我国社会主义现代化建设中起着重要的作用。生物学将是二十一世纪领先的科学之一。 一、课程目的 普通高中生物课程是一门学科类基础课程。学生通过高中生物课程的学习,将在以下几个方面得到发展。 1.获得关于生命活动基本规律的基础知识,了解并关注这些知识在生产、生活和社会发展方面的应用。 2.树立辩证唯物主义观点,养成科学态度,形成崇尚科学的精神,初步具备创新意识,逐步形成科学的世界观。增强爱国主义思想感情。 3.初步学会生物科学探究的一般方法,具有生物学实验的基本操作技能,发展收集和处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决实际问题的能力以及交流与合作的能力。 二、课程目标 通过教学过程应当实现以下课程目标,以达到本课程的目的。 1.知识方面 (1)获得关于生物学基本事实、基本原理和规律等方面的基础知识,主要包括生命的物质基础和结构基础、生物的新陈代谢、生命活动的调节、生物的生殖和发育、遗传和变异、生物的进化、生物与环境等方面的内容。

(2)了解并关注生物学知识在生活、生产、科学技术发展和环境保护等方面的应用。 (3)获得适应现实生活所需要的人体生理知识,促进身心健康。 (4)了解现代生物科学技术的主要成就及其对社会发展的影响。 2.态度观念方面 (1)通过生物学知识的学习,初步形成生物体的结构和功能、局部与整体、多样性与共同性相统一的观点,生物进化观点和生态学观点,树立辩证唯物主义自然观,逐步建立科学的世界观。 (2)正确认识我国生物资源状况、生物科学技术的发展,增强中华民族自豪感和社会责任感。 (3)爱护自然界的生物,认识保护生物多样性的重要意义,提高环境保护意识,树立人与自然和谐统一和可持续发展的观念。 (4)养成实事求是的科学态度,养成勇于探索、不断创新的精神与合作精神。3.能力方面 (1)能够正确使用显微镜等常用工具和仪器,掌握进行生物学实验的基本操作技能。 (2)能够利用各种媒体收集和处理生物科学信息。 (3)学会科学观察和实验的方法,初步学会提出问题,做出假设,设计并进行实验,分析和处理实验数据,作出合理的结论。 (4)发展比较、判断、推理、分析、综合等思维能力,初步形成创造性思维品质,能够运用学到的生物学知识评价和解决某些实际问题。 三、课程安排

《基因组学与生物信息学》教案 授课专业:生物学大类各专业 课程名称:基因组学与生物信息学 主讲教师:夏庆友程道军赵萍徐汉福

课程说明 一、课程名称:基因组学与生物信息学 二、总课时数:36学时(理论27学时实验9学时) 三、先修课程:遗传学、分子生物学、基因工程 四、使用教材: 杨金水. 基因组学. 北京:高等教育出版社,2002. 张成岗. 贺福初, 生物信息学方法与实践. 北京:科学出版社,2002. 五、教学参考书: T.A.布朗著,袁建刚译著,基因组(2rd版),北京:科学出版社,2006. 沈桂芳,丁仁瑞,走向后基因组时代的分子生物学,杭州:浙江教育出版社,2005. 罗静初译,生物信息学概论,北京:北京大学出版社,2002. 六、考核方式:考查 七、教案编写说明: 教案又称课时授课计划,是任课教师的教学实施方案。任课教师应遵循专业教学计划制订的培养目标,以教学大纲为依据,在熟悉教材、了解学生的基础上,结合教学实践经验,提前编写设计好每门课程每个章、节或主题的全部教学活动。教案可以按每堂课(指同一主题连续1~2节课)设计编写。教案编写说明如下: 1、编号:按施教的顺序标明序号。 2、教学课型表示所授课程的类型,请在相应课型栏内选择打“√”。 3、题目:标明章、节或主题。 4、教学内容:是授课的核心。将授课的内容按逻辑层次,有序设计编排,必要时标以“*”、“#”“?” 符号分别表示重点、难点或疑点。 5、教学方式既教学方法,如讲授、讨论、示教、指导等。教学手段指教科书、板书、多媒体、模型、 标本、挂图、音像等教学工具。 6、讨论、思考题和作业:提出若干问题以供讨论,或作为课后复习时思考,亦可要求学生作为作业 来完成,以供考核之用。 7、参考书目:列出参考书籍、有关资料。 8、日期的填写系指本堂课授课的时间。

《普通生物学》考试大纲及参考书 第一篇生命的基本构成 第一章绪论 【目的要求】 概括地介绍生物科学的基本知识,使学生对生物科学能有一个较完整的认识,为学习后续章节打下了基础。尽可能结合讲述一些生物科学在各个学科领域的新成果,新进展。 【教学内容】 1.生物科学(生命科学).有机体,生命的基本特征 2.生命的层次性.生物科学的分科.发展简史及发展动向.生命科学世纪展望 3.物种概念与命名法,生命起源及多样性概述 4.研究生命科学的思维方法 【重点难点】 研究生命科学的思维方法 第二章生命大分子 【目的要求】 概括介绍组成生命的化学基本物质,使学生了解生命分子的特性,认识细胞组成物质的特性及功能;掌握细胞的元素组成和物质组成。 【教学内容】 第一节细胞的元素组成 第二节细胞的分子组成 一.糖类 二.脂类 三.蛋白质的结构与功能 四.核酸的结构与功能 【重点难点】 蛋白质的结构;核酸的结构 第三章细胞膜系统和物质运输 【目的要求】 了解细胞学说,掌握细胞的基本结构和功能,掌握细胞膜结构和功能,内膜系统各细胞器结构和功能,物质跨膜运输方式,了解信号传递及信号转导 第一节细胞的基本知识 一.细胞的基本概念. 二.细胞的共性 三.非细胞形态的生命体---病毒及与细胞的关系 四.原核细胞与真核细胞 五.植物细胞与动物细胞

第二节细胞膜与细胞内膜系统 一.细胞膜与细胞膜表面特化结构 二.细胞内膜系统 1.内质网 2.高尔基复合体 3.溶酶体与过氧化物体 4.细胞蛋白质分选与细胞结构装配 第三节物质跨膜运输与信号传递 一.细胞跨膜运输 二.细胞信号传递 【重点难点】 细胞膜结构和功能,内膜系统各细胞器结构和功能,物质跨膜运输方式,信号传递和信号转导 第四章细胞能量代谢(一)光合作用 【目的要求】 通过本章的学习,使学生明确光合作用的概念和意义;了解光合色素的理化性质及其作用;掌握光合作用的基本过程和机理;了解光合产物在体内运输与分配原理;了解光合作用规律在农业生产上的应用。 【教学内容】 第一节参与光合作用的光合色素 一.光合色素的化学特性 二.光合色素的光学特性 第二节光合作用的机制 一.原初反应 二.电子传递与光合磷酸化 三.碳同化 第三节光呼吸 影响光合作用的因素第四节. 【重点难点】 光合作用的机制、光能的吸收与传递以及光合单位和光能的转化、电子传递链和光合磷酸化、光合碳代谢。 第五章细胞能量代谢(二)呼吸作用 【目的要求】 了解呼吸作用的概念.意义和主要历程,了解完整的呼吸作用过程包括糖酵解,三羧酸循环,电子传递和氧化磷酸化几个相互衔接的过程。 【教学内容】 第一节细胞的能量——ATP 第二节植物的呼吸代谢途径 一.糖酵解 二.三羧酸循环 三.戊糖磷酸途径 第三节代谢途径及其调控

高一生物必修一教学大纲 知识点教学目标教学内容课时安排 从生物圈到细胞1.举例说明生命活动建立在细胞基础 上。 2.说出生命系统的结构层次。 3.认同细胞是最基本的生命系统。 4.通过微观世界观察可以尝试过度体会 微时代。 1.生物活动离不开细胞 2.生物系统的结构层次 3.课后练习 1.授课1个课时 2.练习讲解和知识梳理1个 课时 细胞的多样性和统一性1.了解使用高倍显微镜并学会观察几种 细胞。 2.理解原核细胞和真核细胞不同。 3.描述细胞学学说建立的过程。 4.通过细胞的多样性与统一性的对比可 以尝试了解哲学的矛盾观。 1.使用显微镜观测几种细胞 2.比较原核细胞和真核细胞 3.分析细胞学说的建立过程 4.课后练习 细胞中的元素和化合物1.简述组成细胞的主要元素。说出构成 细胞的基本元素是碳。 2.尝试检测生物组织中的糖类、脂肪和 蛋白质,探讨细胞中主要化合物的种 类。 3.认同生命的物质性。 4.通过了解人体生命元素组成可以有利 于我们更加注重营养所需的微量元素 和常量元素的选择,从而更加好的维护 身体健康。 1.分析组成细胞的主要元素和化合 物。 2.通过显微镜检测生物组织中的糖 类、脂肪和蛋白质。 3.课后练习 1.授课1个课时 2.练习讲解和知识梳理1个 课时

生命活动的主要承担者——蛋白质1.说明氨基酸的结构特点,以及氨基酸 形成蛋白质的过程。 2.概述蛋白质的结构和功能。 3.认同蛋白质是生命活动的主要承担 者。 4.关注蛋白质研究的新进展。 1.分析氨基酸的分子结构和结构特 点。 2.阐述氨基酸形成蛋白质的过程 3.论述蛋白质的结构的多样性 4.讲解蛋白质功能的多样性 5.课后练习 遗传信息的携带者——核酸1.说出核酸的种类,简述核酸的结构和 功能。 2.以特定的染色剂染色,观察并区分 DNA和RNA在细胞中的分布。 3.通过了解核酸和遗传过程,从而更好 的阐释了父母与子女紧密的关系。 1.讲述核酸在细胞中的分布 2.用显微镜观察DNA和RNA在细 胞中的分布 3.核酸是由核苷酸连接而成的长链 4.课后练习 1.授课1个课时 2.练习讲解和知识梳理1个 课时 细胞中的糖类和脂质1.概述糖类的种类和作用。 2.举例说出脂类的种类和作用。 3.说明生物大分子以碳链为骨架。 4.通过对糖和脂质的了解,从而更好认 识到生命能量的转换。 1.比较细胞中的糖类 2.分析比较细胞中脂质中的种类 3.解读生物大分子以碳链为骨架 4.课后练习 1.授课1个课时 2.练习讲解和知识梳理1个 课时 细胞中的无机物1.知道水和大多数无机盐在细胞中的存 在形式及生理功能。 2.正确理解多种化合物的相互关系。 3.通过对水和无机盐的认识,更好为我 们以后的有氧运动提供一套快速补充 能量的方法。 1.比较细胞中水的种类 2.细胞中的无机盐 3.课后练习

《生物信息学》课程教学大纲 课程编号:E082042 课程类型: 专业选修课 课程名称:生物信息学英文名称:Bioinformatics 学分:2 适用专业:生物工程 第一部分大纲说明 一、课程的性质、目的和任务 生物信息学是应用信息科学研究生物体系和生物过程中信息的存贮、信息的内涵和信息的传递,研究和分析生物体细胞、组织、器官的生理、病理、药理过程的中各种生物信息,或者说是生命科学中的信息科学。生物信息学是数学、统计、计算机与生物命科学的交叉新兴学科,它广泛地渗透到生物学的各个研究领域中,更是生物工程研究中不可缺少的重要工具。随着人类基因组计划的快速发展,生物信息学技术在功能性基因的发现与识别、基因与蛋白质的表达与功能研究方面都发挥着关键的作用。本课程从生物信息学的基本理论和技术出发,结合该学科应用研究的教授,使学生能扎实掌握生物信息学的基本理论、国内外研究的前沿进展以及如何为经济建设和社会发展服务等内容。 二、课程的基本要求 本课程使学生了解生物信息学的基础知识,生物信息数据库的使用,生物信息工具的应用,熟悉生物信息学学科的发展和现状,熟悉几种主要数据库的内容、注释、检索,掌握常用数据库搜索工具的使用方法,了解上述方法在实际研究中的应用(包括基因序列信息分析、基因预测、分子进化及系统发育树和蛋白质结构预测等重要问题)。 三、本课程与相关课程的联系 本课程是以普通生物学、分子生物学、信息科学、数理统计、工程学为基础的交叉

学科。 先修课程:普通生物学、生物化学、微生物学。 四、学时分配 五、教材与参考书 教材:《生物信息学》(普通高等教育“十一五”规划教材),许忠能主编,清华大学出版社,2008。 参考书:1.Bioinformatics(英文原版),Westhead et al.,科学出版社,2003;2.Computational Molecular Biology,Pevzner,MIT Press,2000; 3.Biological Sequence Analysis(英文原版), Durbin等,清华大学出版社,2002;

《生物实用技术》教学大纲 一、说明 (一)《生物实用技术》的课程性质: 生物学实用技术是一门综合性、技术性、实用性和应用性都较强的实践课程。侧重生物学的基础学科技术及其在教学、科研及实践中应用。在本课程中,重点介绍生物基础学科技术,如生物学上常用仪器的使用、标本制作、组织培养技术、食用菌技术等,也介绍基因工程、发酵工程、酶工程等现代生物技术。在这门实践课程中,注重学生的实际动手能力、科研能力和创造能力的培养和素质的提高。 (二)教材及授课对象: 教材: 高贵珍等著. 生物实用技术.内蒙古出版社. 授课对象:生物技术、生物科学 (三)《生物实用技术》的课程目标(教学目标): 培养学生的实际动手能力、科研能力和创造能力。要求学生掌握各种生物基本技术操作及技能,重视理论联系实践;生物学实用技术综合性较强,涉及面广、实践性强,除生物学知识外,还涉及化学、物理等多门学科的理论和方法,需要采取科学正确的方法才能学好。要敢于创新,不断进步。 (四)《生物实用技术》课程授课计划(包括学时分配):

(五)教学建议: 由于这门课程实践操作性强,建议教学紧紧结合实际实验和多媒体课件进行讲授,并到实践中观察和动手体验。 (六)考核要求: 采用期末考核与平时成绩相结合的方式进行考核。期未考试占70%。平时成绩占30% 二、正文 第一章生物学常用仪器及使用 主要教学目标: 要求学生了解和掌握常用生物学仪器的原理、使用、方法及注意事项;对于生物学上常用的仪器及方法要熟悉,如:一些重要显微镜技术、电泳技术、离心技术等。 教学方法及教学手段: 采取多媒体课件图片和到实验室参观一些主要仪器,加强实际动手能力。 教学重点及难点: 一些生物学仪器的原理、使用方法及注意事项 第一节生物显微镜 一、普通光学显微镜 二、相差显微镜 三、暗视野显微镜 四、荧光显微镜 五、电子显微镜 第二节其他常用仪器的使用与保养

《解剖生理学》课程教学大纲 原芸、李臣鸿、黄瑛、陈祖建 一. 课程名称解剖生理学Anatomy and Physiology 二. 课程编码0702761 三. 学时与学分64学时 / 4学分 四. 先修课程普通生物学生物化学细胞生物学 五. 课程教学目标 1.解剖学教学使学生掌握人类及实验动物大体解剖构造,掌握基本组织、器官组织的基本特点,掌握常用实验动物的基本实验操作方法。 2.生理学在医学教育中是一门重要的基础理论课,其目的在于使学生掌握正常人体生命活动的基本规律,尤其要掌握基本的理论知识,基本实验技术及培养学生分析解决问题的能力。 六. 适用学科专业生物医学工程生物技术生物信息技术 七. 基本教学内容与学时安排 解剖学理论课部分(24学时) ●绪论(2学时) 分类、历史、学习的必要性、生物工程学科学习的必要性; 解剖学姿势、方位术语、切面术语、变异和畸形定义; 解剖学的未来及与其它学科的关系。 ●运动系统(2学时) 骨学 骨连结 肌学 ●呼吸系统(1学时) 呼吸道 肺 胸膜 纵隔 ●循环系统(8学时) 心血管系统(心脏2学时;动脉2学时;静脉2学时;微循环1学时) 淋巴系(1学时) ●泌尿系统(2学时) 肾 输尿管道 ●神经系统(8学时) 脊髓和脊神经(2学时) 脑和脑神经(2学时) 神经传导路(2学时) 内脏神经(2学时) 脑和脊髓的被膜、脑室、脑脊液、脑和脊髓的血管

●内分泌系统(1学时) 内分泌腺的特点、组成及主要功能; 甲状腺、甲状旁腺、肾上腺、胸腺、松果体和垂体的形态、位置及主要功能,组织结构。 生理学理论课部分(40学时) ●绪论(2学时) 人体的基本功能 人体生理功能的调节 人体生理学的研究内容和研究方法 ●细胞的基本功能(4学时) 细胞膜的基本结构和物质转运功能(2学时) 细胞的生物电现象及其产生机制 兴奋的引起和传播 (2学时) 神经纤维的功能 肌细胞的收缩功能 ●神经系统(10学时) 神经元活动的一般规律(2学时) 反射活动的一般规律 中枢抑制(2学时) 中枢神经系统的感觉功能 中枢神经系统对躯体运动的调节(2学时) 神经系统对内脏活动的调节(2学时) 脑的高级功能和脑电图(2学时) ●血液(2学时) 体液与内环境概念 血液的组成和理化特性 血型 ●血液循环(10学时) 心脏生理(心肌生物电2学时;心脏射血2学时) 血管生理(动脉血压2学时;微循环2学时) 心血管活动的调节(2学时) ●呼吸(6学时) 肺通气 (2学时) 肺换气与组织换气 (2学时) 气体在血液中的运输 呼吸运动的调节(2学时) ●肾脏生理(6学时) 肾的结构与肾血液循环的特征(2学时) 肾小球的滤过功能 肾小管和集合管的泌尿功能(2学时) 尿液的浓缩和稀释机制(2学时) 肾脏对机体水盐代谢的调节

《现代生物技术导论》课程教学大纲 课程名称:现代生物技术导论 课程类型:专业选修课 总学时:36 讲课学时:36 学分:2 适用对象: 园艺专业 先修课程:生物化学、分子生物学、微生物学、细胞生物学等。 一、课程性质、目的和任务 本课程是园艺专业学生的专业选修课程。本课程通过向学生传授基因工程、细胞工程、发酵工程、蛋白质工程等原理、研究方法,使学生了解现代生物技术与传统生物技术的区别及现代生物技术的发展趋向,让学生初步掌握生物技术在医药卫生、能源、环境、食品及工农业领域的科学应用。注意抓住重要的生物技术,尤其是和医学、农学紧密联系的学科内容,开拓学生的思路。在课堂讲授时积极引导学生在方法上改进的思考,培养学生理论和实际相结合的思维。 二、教学基本要求 通过系统地讲授基因工程、细胞工程、发酵工程、蛋白质工程等原理、研究方法,使学生了解现代生物技术与传统生物技术的区别及现代生物技术的发展趋向,让学生初步掌握生物技术在医药卫生、能源、环境、食品及工农业领域的科学应用。

四、重点难点 第一章绪论(2学时) 重点、难点:生物技术的含义 第二章基因工程(6学时) 重点:基因工程原理、步骤;难点:基因工程操作的技术要点。 第三章细胞工程(4学时) 重点:细胞工程原理;植物细胞工程。 第四章发酵工程(6学时) 重点:发酵工程技术的过程及阶段性特点;难点:发酵过程的优化与控制。 第五章生化工程(6学时) 重点:酶工程原理;酶的特性;蛋白质工程原理及方法。难点:酶反应器;蛋白质结构与功能。 第六章生物芯片(2学时) 重点:生物芯片技术的内含;基因芯片与蛋白质芯片的差异。难点:生物芯片技术的技术要点;生物信息学。 第七章人类基因组计划(2学时) 重点:人类基因组计划的内含;难点:蛋白质组学。 第八章现代生物技术与安全(3学时) 重点、难点:生物技术安全的含义; 第九章现代生物技术规则与生物伦理道德(3学时) 重点:现代生物技术一般规则;难点:生物技术的伦理问题。

《普通生物(实验部分)》课程教学大纲 课程编码: 学时数:24学时 编写日期:2004年6月 修订日期:2010年6月 执笔者:田清涞 审阅者:张亚兰 一、实验的目的及在专业培养中的作用 普通生物学实验是基础主干课普通生物学的辅助性实验课,通过实验验证加深对生物学理论的理解。通过实验训练学生最基本的操作和技能,了解当今生物学技术,生物工程进展,为学生今后从事生物工程、生物技术制药等方面的工作奠定基础。 二、实验内容 序号实验项目名称学时实验类型1显微镜的使用、动物细胞组织的制片观察2验证 2无脊椎动物实验4验证 3蟾蜍的解剖4验证 4家兔的外形和内部解剖4验证 5植物细胞、组织的观察4验证 6植物器官--根、茎、叶、花、果实和种子的结构观察4验证 1人血涂片的制备观察及ABO血型鉴定2综合 实验一显微镜的使用、动物细胞组织的制片观察(2学时) 实验性质:验证性实验 实验教学要求: 1.了解普通光学显微镜的基本构造,能够规范和较熟练地使用和维护。 2.学习掌握涂片法制作动物细胞显微玻片标本。 3.掌握动物组织平铺片、分离片等临时装片和涂片的一般制作方法。 4.掌握动物的四类基本组织结构特点,理解组织结构与功能的密切关系。

5.了解动物细胞的基本结构。 实验教学内容: 1.显微镜的结构使用方法 2.动物临时装片制作的基本实验技能 3.制备口腔粘膜细胞标本,观察细胞形态结构 4.动物四大组织玻片标本观察、示范、多媒体演示 实验二无脊椎动物实验 (4学时) 实验性质:验证性实验 实验教学要求: 1.掌握原生动物到节肢动物的主要特征 2.了解无脊椎动物的进化过程 3.认识和理解原生动物的单个细胞是一个完整的能独立生活的有机体 4.认识一些常见的原生动物 5.学习在显微镜下对运动活泼的微型动物的观察和实验方法 实验教学内容: 1.观察原生动物、海绵动物、腔肠动物、扁形动物门、线形动物门、软体动 物、节肢动物的标本。 2.草履虫活体观察和实验 3.草履虫生殖装片的观察 实验三蟾蜍的解剖(4学时) 实验性质:验证性实验 实验教学要求: 1.通过对蟾蜍外部形态及各器官系统的观察,熟悉其由水生到陆生的过渡性 特征及适应性特征。 2.了解神经系统的基本反射过程。 3.掌握两栖动物的解剖技术。 实验教学内容: 1.蟾蜍外形观察及各部位测量 2.学习双毁髓法处死蟾蜍,观察屈反射、搔扒反射,

全日制普通高级中学生物教学大纲 生物学是研究生命现象和生命活动规律的科学,它与人类的生存和发展,与社会生产和个人生活,与其他自然科学和社会科学的发展,都有密切的关系。生物学在我国社会主义现代化建设中起着重要的作用。生物学将是21世纪领先的科学之一。 一、课程目的 普通高中生物课程是一门学科类基础课程。学生通过高中生物课程的学习,将在以下几个方面得到发展。 1.获得关于生命活动基本规律的基础知识,了解并关注这些知识在生产、生活和社会发展方面的应用。 2.树立辩证唯物主义观点,养成科学态度和科学精神,树立创新意识,逐步形成科学的世界观。增强爱国主义思想感情。 3.初步学会生物科学探究的一般方法,具有较强的生物学基本操作技能、收集和处理信息的能力、观察能力、实验能力、思维能力和解决实际问题的能力。 二、课程目标 通过教学过程应当实现以下课程目标,以达到本课程的教学目的。 1.知识方面 (1)获得关于生物学基本事实、基本原理和规律等方面的基础知识,主要包括生命的物质基础和结构基础、生物的新陈代谢、生命活动的调节、生物的生殖和发育、遺传和变异、生物的进化、生物与环境等方面的内容。 (2)了解并关注生物学知识在生活、生产、科学技术发展和环境保护等方面的应用。 (3)获得适应现实生活所需要的自我保健知识,促进生理和心理健康。 (4)了解现代生物科学技术的主要成就及其对社会发展的影响。 2.态度观念方面 (1)通过生物学知识的学习,初步形成生物体的结构和功能、局部与整体、多样性与共同性相统一的观点,生物进化观点和生态学观点,树立辩证唯物主义自然观,逐步建立科学的世界观。 (2)正确认识我国生物资源状况、生物科学技术的发展,增强爱国主义思想感情。 (3)懂得爱护自然界的生物,认识保护生物多样性的重要意义,提高环境保护意识,树立人与自然和谐统一和可持续发展的观念。 (4)养成实事求是的科学态度,初步具有勇于探索、不断创新的精神和合作精神。 3.能力方面 (1)能够正确使用解剖器、显微镜等常用工具和仪器,掌握采集和处理实验材料等操作技能。 (2)具有利用课本以外的图文资料和其它信息资料进一步收集和处理生物科学信息的能力。 (3)学会科学观察的方法,能够记录、整理观察结果,得出结论。 (4)初步学会生物学实验方法,能够提出问题,做出假设,设计实验,分析和解释实验中产生的现象或数据,得出合理的结论。 (5)进一步形成比较、判断、推理、分析、综合等思维能力,初步形成思维的独特性、新颖性等创造性思维品质和创新思维习惯,能运用学到的生物学知识评价和解决某些实际问题。 三、课程安排 普通高中生物课程是在义务教育初中生物课程的基础上开设的。高中生物课程包括必修

附件1: 二、课程性质、地位和任务 《比较基因组学》是在基因组图谱和序列分析的基础上,对已知基因和基因的结构进行比较,了解基因的功能,表达调控机制和物种进化过程的学科。它通过对不同物种的基因组数据进行比较分析,揭示彼此的相似性和差异性,以了解不同物种间进化上的差异。进行基因组比较分析时,研究并不仅限于基因编码区,还扩展到对序列相似性的分析、基因位置的比较、基因编码区长度或外显子数的变异、基因组上非编码区的比例、进化关系较远的物种间高度保守区域的比较分析等等(例如从最简单的细菌到非常复杂的人类基因组之间的比较)。比较基因组学和其它相关学科(如分子生物学、生物信息学和遗传学等)的交叉渗透,起着承前启后的作用,对这些学科的基础理论研究和生产实践都将产生巨大的影响。 通过本课程的学习,希望使学生了解比较基因组学在生物学研究领域的重要地位,发展现状,能够全面掌握基因组学的发展历史,病毒、原核生物和真核生物的基因组结构,基因组水平上的遗传图谱与物理图谱的绘制,基因组的测序与序列组装,基因组的比较分析,基因组水平的表达与调控以及基因组进化的分子机制以及进化模式。 三、课程基本要求 理论和知识方面: 通过课程讲授,使学生了解比较基因组学诞生的背景、发展概况和应用前景;掌握比较基因组学的基本理论和基本分析方法,包括基因组的结构、基因组水平上的遗传物理图谱绘制、基因组的测序与组装、基因组水平的基因表达与功能研究、基因组的比较分析(外显子数目、共线性分析、基因组上非编码区的变异)、基因组与生物进化等。 能力和技能方面: 以系统的理论知识学习为主,并以课堂讨论当前不断发展的基因组学新知识和新动态为辅助内容,在了解掌握基因组学基本知识的基础上,针对该学科的特点,要求学生能够进行简单的比较基因组学分析。同时注意培养分析思考问题的能力,能运用比较基因组学知识分析鉴定重要的功能基因,并在课堂上介绍当前一些领域的最新动态。课堂教学、课堂讨论、国内外发展动态介绍是基本学习方法。 四、课程内容及学时分配 第一章绪论(3学时) 教学基本要求:通过对引论的学习,明确比较基因组学的含义,比较基因组学的研究对象、内容和课程的主要任务,了解比较基因组学的发展历程及其展望,为学习好本门课程奠定良好基础。 教学重点和难点:基因组学及比较基因组学的产生及概念,比较基因组学的研究内容 教学方法与手段:多媒体教学、自学与课堂讨论相结合 第一节基因组学与(比较基因组学)的含义、研究范畴和发展历程 第二节病毒、原核生物和真核生物基因组的特点 第三节人类基因组计划

《农业生物技术》课程教学大纲 一、课程基本信息 课程代码: 课程名称:农业生物技术 英文名称:Agricultural Biotechnology 课程类别:专业必修课 学时:45 学分:2 适用对象: 农学和生物技术专业学生 考核方式:(考试,课程论文,平时成绩各占70%,20%,10%) 先修课程:植物学、生物学、生物化学、分子生物学、普通遗传学、分子遗传学 二、课程简介 “生物技术概论”是农科类的专业选修课,先修课程主要有“英语、专业英语、植物学、生物学、生物化学、分子生物学、普通遗传学、分子遗传学”等。本学科综合上述学科的理论基础、方法和技术,通过讲述“现代事物技术的概念和发展简史”、“生物工程各项技术”、“基因克隆、转化、调空及其表达”、以及在“农业、环境、健康和能源”方面的应用,旨在使学生通过本课程的学习了解现代事物技术的基础知识和国内外生物技术各领域发展的来龙去脉、研究现状、发展方向和在国民经济中的应用,为今后开展生物技术相关研究和学习提供基础。 Biotechnology is a rapidly-developing 21st century technology and interdisciplinary science that has already made an impact on commercial and non-commercial aspects of human life, such as stem cell research, cloning, pharmaceuticals, food and agriculture, bioenergetics, and information technology. This course, appropriate for novices in the biology fields and also for engineering and genetic students, covers all of the fundamental principles of these modern topics. In addition to the comprehensive coverage of the standard topics, such as cell growth and development, genetic principles (mapping, DNA, etc), protein structure, plant and animal cell cultures, and applications, the course includes up-to-date discussions of modern topics, ., medical advances, quality control, stem cell technology, genetic manipulation, patents, bioethics. 三、课程性质与教学目的 当今世界,各国综合国力竞争,实际上是现代科学技术的竞争,现代生物技术被世界各国视为一种高新技术。生物技术在解决人类所面临的诸如食品短缺、健康问题、环境问题及资源问题具有重要意义,对国计民生将产生重大的影响,尤其是随着人类基因组计划的实施,生物技术在农业上的应用正不断发展,因此让高等院校学生了解现代事物技术的基础知识和国内外生物技术各领域发展的来龙去脉、研究现状、发展方向和相应对策,对拓展知识面、提高现代科技素质具有重要意义 四、教学内容及要求