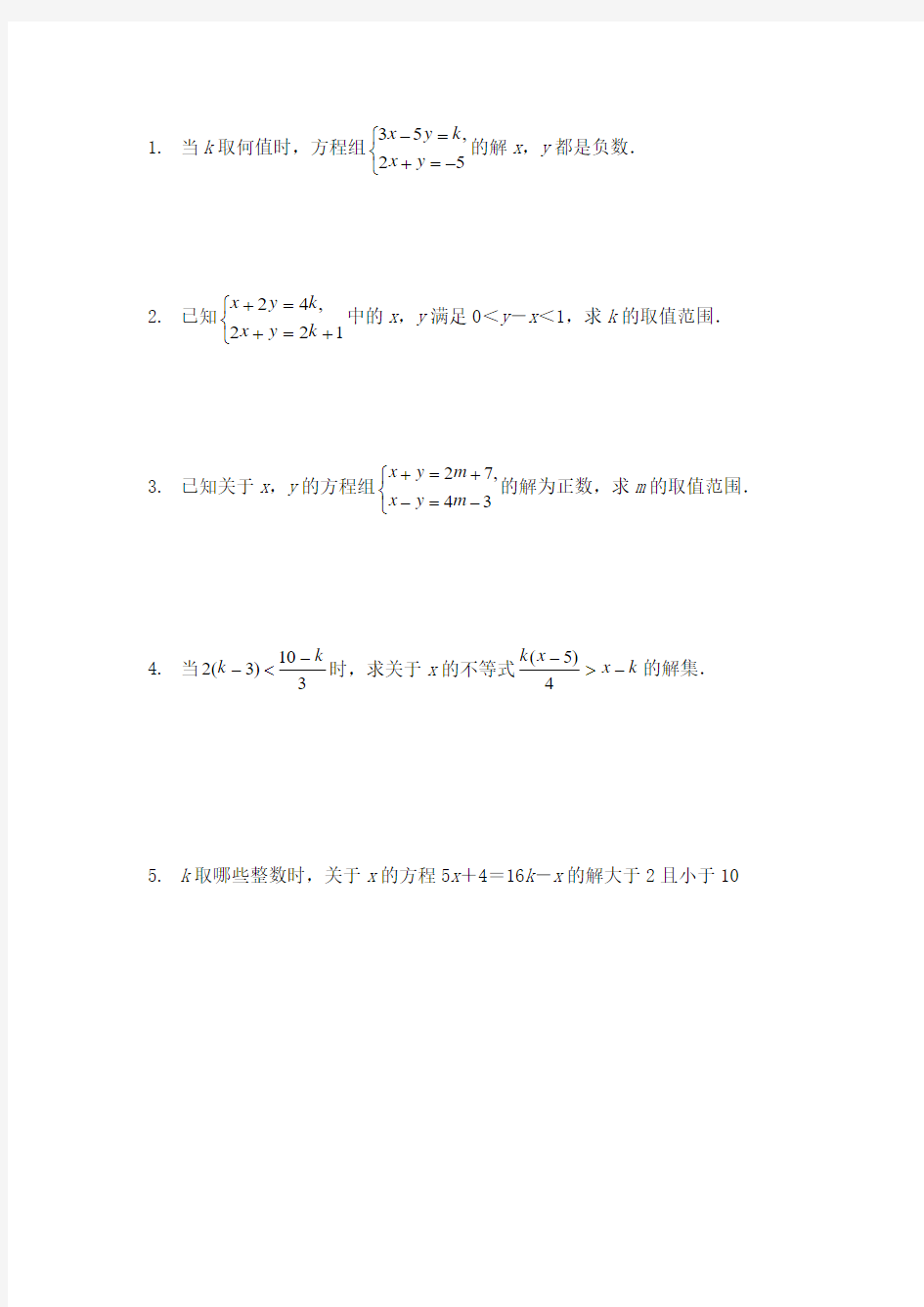

1. 当k 取何值时,方程组???-=+=-5

2,53y x k y x 的解x ,y 都是负数.

2. 已知???+=+=+1

22,42k y x k y x 中的x ,y 满足0<y -x <1,求k 的取值范围.

3. 已知关于x ,y 的方程组???-=-+=+3

4,72m y x m y x 的解为正数,求m 的取值范围.

4. 当3

10)3(2k k -<-时,求关于x 的不等式k x x k ->-4)5(的解集.

5. k 取哪些整数时,关于x 的方程5x +4=16k -x 的解大于2且小于10

数形结合法解一元二次不等式的教学设计 教师面对的是一个个鲜活的生命个体,怎样让我们的课堂充分体现出学生的主观能动性,为每个学生创设出动脑、动口、动手的机会,创设和谐、宽松、高效的课堂教学是每个教师都在思考并希望解决的问题。因此,教学设计需要从学生熟悉的内容出发,根据数学的学科特点和学生的实际情况,深入钻研教材,分析教学任务,有针对性地设计教学方案。 1客观分析教材 1.1学习一元二次不等式的重要性 在幼儿师范学校,数学是一门重要的文化课程。为提高学前教育专业学生的数学素养,必须努力提高数学课堂教学质量,使学生切实掌握从事幼儿教育工作和进一步学习所需要的数学基础知识和基本技能,进一步提高学生的思维能力、运算能力、空间想象能力、解决实际问题的能力;结合数学教学进行思想教育,进一步培养学生的良好的个性品质、辩证唯物主义观点和科学态度。解一元二次不等式需要通过讨论一元二次方程的解的情况、画出对应二次函数的示意图、观察函数图象得出一元二次不等式的解集。因此,理解和掌握数形结合法求解一元二次不等式可以有效提高学前教育专业学生的数学思维能力、运算能力、空间想象能力和解决实际问题的能力。 1.2教学内容分析 教材是学生学习的重要载体,是教师教学的客观依据。一元二次不等式及其解法这一部分内容编排在二次函数的图象和性质之后,接下来是一元一次不等式组、绝对值不等式的解法,再是一元二次不等式的解法。本节内容教学重、难点:数形结合法解一元二次不等式。 为此,可以将求解一元二次不等式的相关内容归纳如下:1、将具体例子进行细化,分步进行:第一步,确定方程的根的情况;第二步,画出对应二次函数的对应图形;第三步,观察图形,结合二次函数的图象的意义确定一元二次不等式的解集。2、数学的学习方法之一是数形结合,用此方法形象直观,容易掌握,多给学生强调此方法,让学生习惯于数形结合法解决数学问题,因此不要求学生记忆书上结论,避免学生死记硬背。3、举例强化。

第5讲 数形结合思想在解题中的应用 一、知识整合 1.数形结合是数学解题中常用的思想方法,使用数形结合的方法,很多问题能迎刃而解,且解法简捷。所谓数形结合,就是根据数与形之间的对应关系,通过数与形的相互转化来解决数学问题的一种重要思想方法。数形结合思想通过“以形助数,以数解形”,使复杂问题简单化,抽象问题具体化能够变抽象思维为形象思维,有助于把握数学问题的本质,它是数学的规律性与灵活性的有机结合。 2.实现数形结合,常与以下内容有关:①实数与数轴上的点的对应关系;②函数与图象的对应关系;③曲线与方程的对应关系;④以几何元素和几何条件为背景,建立起来的概念,如复数、三角函数等;⑤所给的等式或代数式的结构含有明显的几何意义。 如等式()()x y -+-=21422 3.纵观多年来的高考试题,巧妙运用数形结合的思想方法解决一些抽象的数学问题,可起到事半功倍的效果,数形结合的重点是研究“以形助数”。 4.数形结合的思想方法应用广泛,常见的如在解方程和解不等式问题中,在求函数的值域,最值问题中,在求复数和三角函数问题中,运用数形结合思想,不仅直观易发现解题途径,而且能避免复杂的计算与推理,大大简化了解题过程。这在解选择题、填空题中更显其优越,要注意培养这种思想意识,要争取胸中有图,见数想图,以开拓自己的思维视野。 二、例题分析 例1.的取值范围。之间,求和的两根都在的方程若关于k k kx x x 310322 -=++ 分析:0)(32)(2=++=x f x k kx x x f 程轴交点的横坐标就是方,其图象与令 ()13(1)0y f x f =-->的解,由的图象可知,要使二根都在,之间,只需,(3)0f >, ()()02b f f k a - =-<10(10) k k -<<∈-同时成立,解得,故, 例2. 解不等式x x +>2 解:法一、常规解法: 原不等式等价于或()()I x x x x II x x ≥+≥+>??? ? ?<+≥??? 020 20202

浅谈数形结合思想在小学数学教学中的渗透 摘要:“数”与“形”之间密不可分,它们相互转化,相辅相成。在教学中渗透数形结合的思想,可把抽象的数学概念直观化,帮助学生形成概念;可使计算中的算式形象化,帮助学生在理解算理的基础上把握算法;可将复杂问题简朴化,在解决问题的过程中,提高学生的思维能力和数学素养。适时的渗透数形结合的思想,可达到事半功倍的效果。 关键词:数形结合;小学数学;数学思想 美国教育心理家布鲁纳也指出:掌握基本的数学思想方法,能使数学更易于理解和更利于记忆,领会基本数学思想和方法是通向迁移大道的“光明之路”。数学思想方法是解决数学问题所采用的方法。它是数学概念的建立、数学规律的归纳、数学知识的掌握和数学问题解决的基础。在人的数学研究中,最有用的不仅仅是数学知识,更重要的是数学思想方法。小学数学中常用的数学思想方法中“数形结合”思想尤为重要。那么在小学数学教学中如何去挖掘并适时地加以渗透呢?以下根据自身的数学教学实践谈谈自己的粗浅见解。 数、形是数学中两大基本概念之一,可以说全部数学大体上都是围绕这两个基本概念的提炼、演变、发展而展开的。“数”和“形”是紧密联系的。我们在研究“数”的时候,往往要借助于“形”,在探讨“形”的性质时,又往往离不开“数”。“数形结合“的思维方法,便是理论与实际的有机联系,是思维的起点,是儿童建构数学模型的基本方法。 本文先解读“数形结合”思想,浅谈其历史性及重要意义,后结合实践重点探讨“数形结合”在小学数学教学中的实际应用和实施途径。 一.了解小学数学教材中蕴涵的主要数学思想方法 数学思想:符号思想,集合思想,对应思想,化归思想。 数学方法: (1)思维方法:分析、综合、抽象、概括、归纳、演绎 (2) 一般方法:观察、实验、比较、分类、联想、类比、化归、猜想 (3)数学特点较强的方法:函数法、数学模型法、数形结合法、统计法、变换法、分析法、综合法 (4)数学技能:换元法、代入法、系数比较法、合并同类项法、因式分解法、判别式法、配方法、加减消元法、代入消元法、待定系数法、恒等变形法、公式法、构造法、通分母、去括号 在小学数学教学中渗透的数学思想和方法,是以数学方法为主,一般称为数学思想方法,包括思维方法与数学技能。、 二、“数形结合”,由来已久?早在数学被抽象、分离为一门学科之前,人们在生活中度量长度、面积和体积时,就已经把数和形结合起来了。在宋元时期,我国古代数学家系统地引进了几何问题代数化的方法,用代数式描述某些几何特

基本不等式与余弦定理综合求解三角形面积的最值探究 建水县第二中学: 贾雪光 从最近几年高考试题的考查情况看,解三角形部分的考查中主要是对用正、余弦定理来求解三角形、实际应用问题, 这两种常见考法中,灵活应用正余弦定理并结合三角形中的内角和定理,大边对大角,等在三角形中进行边角之间的相互转化,以及与诱导公式特别是C B A sin )sin(=+、 C B A sin 2 cos =+的联系是关键。 于是多数教师在复习备考过程中,往往都会将大量的时间和精力花在对正余弦定理的变形,转化,变式应用上,当然这也无可厚非,但是我在高考备考复习教学中发现了这样一类题目,如: 1、在锐角△ABC 中,a, b, c 分别为内角A, B, C 的对边,且A A 2 2sin 21cos =+ ,7 = a 求△ABC 的面 积的最大值;2、已知向量)2 1,(sin A M =与)cos 3sin ,3(A A N +=共线,其中A 是△ABC 的内角,(1)求角A 的大小;(2)若BC=2,求△ABC 的面积S 的最大值。3、△ABC 中,a, b, c 分别为内角A, B, C 的对边,向量)2cos ,2 (cos ),1,4(2 A A N M =-=,2 7= ?N M ,(1)求角A 的大小;(2)若3=a 是判 断当c b ?取得最大值时△ABC 的形状。面对这样的问题,我们如何来引导学生很自然的过度,用一种近乎水到渠成的方法来求解呢? 实际上我们在教学和学习的过程中往往会忽略一个很明显的问题,那就是余弦定理与基本不等式的综合,如果我们在讲授正余弦定理的时候能在引入正课时多下一点功夫,我们就会有意外的收获哦。 我在教学中是这样处理的:实际上在余弦定理中我们总有这样一组公式: A bc c b a cos 222 2 ?-+=, B ac c a b cos 2222?-+=, C ab b a c cos 2222?-+= 同时在基本不等式中我们总有这样一组公式:bc c b 222≥+,ac c a 222≥+ ,ab a b 222≥+在三角形中各边都是正数,所以上面三个式子在a 、 b 是三角形的三边时总是成立的,如果我们将两组公式综合后会发现这样的一组公式即:)cos 1(22A bc a -?≥,)cos 1(22C ac b -?≥ )c o s 1(22c ab c -?≥于是我们就有方程等式,得到了一组不等式,而在涉及到最值得求解时,我们常用的处理方法是,一求函数值域;二、导函数;三、基本不等式即均值定理;但是前两种方法显然都不可能用于求解上面两个题目类型的求解,于是在涉及到与解三角形有关的三角形的面积的最大值时我们就只能考虑用均值定理了,自然也就要用到上面我们推导得出的这一组公式罗。 于是我没有: 例1:在锐角△ABC 中,a, b, c 分别为内角A, B, C 的对边,且A A 2 2sin 21cos =+ ,7 = a 求

数列与不等式 一、看数列是不是等差数列有以下三种方法: ①),2(1为常数d n d a a n n ≥=--②211-++=n n n a a a (2≥n )③b kn a n +=(k n ,为常数). 二、看数列是不是等比数列有以下两种方法: ①)0,,2(1≠≥=-且为常数q n q a a n n ②112 -+?=n n n a a a (2≥n ,011≠-+n n n a a a ) (2)在等差数列{n a }中,有关S n 的最值问题:(1)当1a >0,d<0时,满足?? ? ≤≥+0 01m m a a 的项数m 使得m s 取最大值. (2)当1a <0,d>0时,满足?? ?≥≤+0 1m m a a 的项数m 使得m s 取最小值.在解含绝对 值的数列最值问题时,注意转化思想的应用。 四.数列通项的常用方法: (1)利用观察法求数列的通项.(2)利用公式法求数列的通项:①?? ?≥-==-) 2()111n S S n S a n n n (;② {}n a 等差、等比数列{}n a 公式.(3)应用迭加(迭乘、迭代)法求数列的通项:① )(1n f a a n n +=+;②).(1n f a a n n =+(4)造等差、等比数列求通项:q pa a n n +=+1;②n n n q pa a +=+1;③)(1n f pa a n n +=+;④n n n a q a p a ?+?=++12.第一节通项公式 常用方法题型1 利用公式法求通项 例1:1.已知{a n }满足a n+1=a n +2,而且a 1=1。求a n 。 2.已知n S 为数列{}n a 的前n 项和,求下列数列{}n a 的通项公式: ⑴ 1322 -+=n n S n ; ⑵12+=n n S .总结:任何一个数列,它的前n 项和n S 与通项n a 都存在关系: ???≥-==-)2()1(11n S S n S a n n n 若1a 适合n a ,则把它们统一起来,否则就用分段函数表示. 题型2 应用迭加(迭乘、迭代)法求通项 例2:⑴已知数列{}n a 中,)2(12,211≥-+==-n n a a a n n ,求数列{}n a 的通项公式; ⑵已知n S 为数列{}n a 的前n 项和,11=a ,n n a n S ?=2 ,求数列{}n a 的通项公式. 总结:⑴迭加法适用于求递推关系形如“)(1n f a a n n +=+”; 迭乘法适用于求递推关系形如 “ ) (1n f a a n n ?=+“;⑵迭加法、迭乘法公式:① 1 1232211)()()()(a a a a a a a a a a n n n n n n n +-++-+-+-=-----

数形结合解不等式问题 省玉田县林南仓中学金志刚(邮编064106) 不等式问题是高中数学中的重要容,也是历年高考的必考题目。有些题目因为计算量大很多学生感觉学起来困难太大,以至产生了畏难情绪。本文试图将抽象数学问题与具体直观图形结合起来,充分利用图形性质和特点,对问题理行分析思考,化抽象为直观,化繁琐为简洁。 例1 已知集合 } {21 )1 ( 1g a x g x A< + -,集合} {0 )2 )( (> - - =x a x x B,若A∪B=R,则实数a的取值围是_________。 分析:如用代数法解不等式,求a的取值围,需分三种情况讨论,而用数形结合方法则可一步获解。 由 } {21 )1 ( 1g a x g x A< + - = 得 } {1 1+ < < - =a x a x A。 又由 {}0 )2 () (> - - =x a x x B, 令)2 )( ( ) (- - =x a x x f, 据图可见A ∪ B=R的充要条件是 .3 1 1 3 )1 ( ,0 )1 ( < < ? ? ? ? > - > - ? ? ? ? > + > - a a a a f a f 例2 设函数f(x)={, x> , x x , - x 1 2 2 1 ≤ 若f( x)>1,则 x的取值围是() A、(-1,1) B、(-1,+∞) C、(-,-2)(0,+) D、(-,-1)(1,+) 分析:本题主要考查函数的基本知识,利用函数的单调性 解不等式以及考生借助数形结合思想解决问题的能力。 一般解法: 1 { 2 1 > > x x 或 1 1 2 { > - ≤ x x 解得得x<-1或x >1。 解法2:如图1,在同一坐标系中,作出函数y=f(x)的

数形结合思想 1. 数形结合思想的概念。 数形结合思想就是通过数和形之间的对应关系和相互转化来解决问题的思想方法。数学是研究现实世界的数量关系与空间形式的科学,数和形之间是既对立又统一的关系,在一定的条件下可以相互转化。这里的数是指数、代数式、方程、函数、数量关系式等,这里的形是指几何图形和函数图象。在数学的发展史上,直角坐标系的出现给几何的研究带来了新的工具,直角坐标系与几何图形相结合,也就是把几何图形放在坐标平面上,使得几何图形上的每个点都可以用直角坐标系里的坐标(有序实数对)来表示,这样可以用代数的量化的运算的方法来研究图形的性质,堪称数形结合的完美体现。数形结合思想的核心应是代数与几何的对立统一和完美结合,就是要善于把握什么时候运用代数方法解决几何问题是最佳的、什么时候运用几何方法解决代数问题是最佳的。如解决不等式和函数问题有时用图象解决非常简捷,几何证明问题在初中是难点,到高中运用解析几何的代数方法有时就比较简便。 2. 数形结合思想的重要意义。 数形结合思想可以使抽象的数学问题直观化、使繁难的数学问题简捷化,使得原本需要通过抽象思维解决的问题,有时借助形象思维就能够解决,有利于抽象思维和形象思维的协调发展和优化解决问题的方法。数学家华罗庚曾说过:“数缺形时少直觉,形少数时难入微。”这句话深刻地揭示了数形之间的辩证关系以及数形结合的重要性。众所周知,小学生的逻辑思维能力还比较弱,在学习数学时必须面对数学的抽象性这一现实问题;教材的编排和课堂教学都在千方百计地使抽象的数学问题转化成学生易于理解的方式呈现,借助数形结合思想中的图形直观手段,可以提供非常好的教学方法和解决方案。如从数的认识、计算到比较复杂的实际问题,经常要借助图形来理解和分析,也就是说,在小学数学中,数离不开形。另外,几何知识的学习,很多时候只凭直接观察看不出什么规律和特点,这时就需要用数来表示,如一个角是不是直角、两条边是否相等、周长和面积是多少等。换句话说,就是形也离不开数。因此,数形结合思想在小学数学中的意义尤为重大。 3. 数形结合思想的具体应用。 数形结合思想在数学中的应用大致可分为两种情形:一是借助于数的精确性、程序性和可操作性来阐明形的某些属性,可称之为“以数解形”;二是借助形

向量、解三角形、数列、不等式测试卷 一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分) 1.由11a =,3d =确定的等差数列{}n a , 当298n a =时,n 等于 ( ) A.99 B.100 C.96 D.101 2.ABC ?中,若?===60,2,1B c a ,则ABC ?的面积为 ( ) A . 2 1 B .23 C.1 D.3 3.如图,在△ABC 中,1 ,3,,,2 BD DC AE ED AB a AC b BE = ===若则= ( ) A .1133a b + B .11 24a b -+ C .1124a b + D .11 33 a b -+ 4.已知3≥x ,函数1 1 -+=x x y 的最小值是 ( ) A .2 7 B .4 C .8 D .6 5.设a 、b 、c 是单位向量,且a ·b =0,则()()a c b c -?-的最小值为 ( ) A 、2- ( B )22- ( C )1- (D)12- 6.在各项均为正数的等比数列 {}n b 中,若783b b ?=,则 3132log log b b ++……314log b +等于 ( ) (A) 5 (B) 6 (C)7 (D)8 7.设,x y 满足约束条件1 2x y y x y +≤?? ≤??≥-? ,则3z x y =+的最大值为 ( ) A . 5 B. 3 C. 7 D. -8 8.在ABC ?中,80,100,45a b A ?===,则此三角形解的情况是 ( ) A.一解 B.两解 C.一解或两解 D.无解 9.已知b a ,满足:a =3,b =2,b a +=4,则b a -=( ) A .3 B .5 C .3 D 10 10.一个等比数列}{n a 的前n 项和为48,前2n 项和为60,则前3n 项和为( )

数列与不等式的综合问题 测试时间: 120分钟 满分:150分 解答题(本题共9小题,共150分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤 ) 1. [2016 ?银川一模](本小题满分15分)在等差数列{刘中,a i = 3,其前n 项和为S, 等比数 列{b n }的各项均为正数,b 1 = 1,公比为q (q z 1),且b 2+ S 2= 12, q = f 2. b 2 (1) 求 a n 与 b n ; …1 1 1 1 2 (2) 证明:3< S +§+…+ S <§. b 2 + S 2= 12 , 1 1 1 故 S +S +…+ s n = 1 —百.(12 1 1 因为n >2所以0<市三$于 1 2 1 2 所以21 —市<2, 1 1 1 1 2 即 3= S 1 + S 2+…+ s n <2.(15 分) 3 3a 2. [2017 ?黄冈质检](本小题满分15分)已知数列{◎}的首项a 1= , a n +1 = 二,n 5 2a n + 1 a 1 a 2 a n 2 1 1 (2) 记S = + — + ???+—,若$<100,求最大正整数 n . (1)设{a n }的公差为d ,因为 q + 6 + d = 12, 所以 6 + d q = 解得 q = 3 或 q =— 4(舍),d = 3.(4 分) 故 a n = 3+ 3( n — 1) = 3n , b n = 3n 1 .(6 分) ⑵证明:因为S n = n 3+ 3n (8分) 1 所以S n 3+ 3n 1 1 n n +1 .(10 分) 1 1 - 2 1 1 2- 3 1 1 3-4 + … + 1 1 n n +1

数形结合思想在小学数学教学中的渗透与应用 数形结合思想是根据数与形之间的对应关系,通过数与形的相互转化,将抽象的数学语言与直观的图形结合起来解决问题的思想方法。数形结合思想是数学中最重要、最基本的思想方法之一,是解决许多数学问题的有效思想。利用数形结合能使“数”和“形”统一起来。以形助数、以数辅形,可以使许多数学问题变得简易化。 小学数学中虽然不像初中数学那样,将数形结合的思想系统化, 但作为学习数学的启蒙和基础阶段,数形结合的思想已经渐渐渗透其中,为更好的学习数与代数、空间与图形两方面的知识服务,同时也在培养抽象思维,解决实际问题方面起了较大的作用。 数形的结合是双向的,一方面,抽象的数学概念、复杂的数量关系,借助图形使之直观化、形象化、简单化;另一方面,复杂的形体可以用简单的数量关系表示。 如我在教学“求一个数的几倍是多少”时,学生最难理解的是“倍”的概念,如何把“倍”的数学概念深入浅出地教授给学生,使他们能对“倍”有自己的理解,并内化成自己的东西?我认为用图形演示的方法是最简单又最有效的方法。于是我就利用书上的主题图。在第一行排出用4根小棒围出的一个正方形,再在第二行排出同样的两个正方形,第三行摆出同样的四个正方形。结合演示,让学生观察比较第一行和第二行小棒的数量特征,通过教师启发,学生小组合作讨论和交流,使学生清晰地认识到:第一行与第二行比较,第一行是1个4根,第二行是2个4根;把一个4根当作一份,则第一行小棒是1份,而第二行就有两份。用数学语言:把4根小棒当作1倍,第二行小棒的根数就是第一行小棒的2倍。这样,从演示图形中让学生看到从“个数”到“份数”,再引出倍数,很快就触及了概念的本质。接着我请学生说出第三行小棒根数与第一行的关系,学生能准确的从三个4根说出了第三行是第一行的3倍。 再如六年级有这样一题:一杯牛奶,甲第一次喝了半杯,第二次又喝了剩下的一半,就这样每次都喝了上一次剩下的一半。甲五次一共喝了多少牛奶? 此题若把五次所喝的牛奶加起来,即1/2+1/4+1/8+1/16+1/32就为所求,但这不是最好的解题策略。我们先画一个正方形,并假设它的面积为单位“1”,由图可知,1-1/32就为所求,这里不但向学生渗透了数形结合思 5分米,或宽增加12分米,面积都增加60平方分米,原来长方形的面积是多少平方分米?”的教学中,我引导学生根据题意画出面积图:

浅谈小学数形结合思想方法 摘要:数形结合既是一种重要的数学思想,又是一种常用的数学方法,在小学数学教学与解决问题中广泛应用,本文介绍相关概念并结合人教版小学数学教材,初步整理了数形结合思想方法在各教学领域的渗透与应用,提出培养数形结合思想方法的策略。 关键词:小学数学;数形结合 1.数形结合思想方法的概念 数形结合思想就是通过数和形之间的对应关系和互相转化来解决问题的思想方法。1数形结合既是一种重要的数学思想,又是一种常用的数学方法,在小学数学教学与解决问题中广泛应用,包含“以形助数”和“以数解形”两个方面:前者借助形的直观性来阐明抽象的数之间的关系;后者是利用数的精确性、规范性与严密性来阐明形的某些属性。数形结合思想方法使数与形两种信息互相转换并且优势互补,从而能够将复杂的问题简单化,抽象的问题具体化。2 2.数形结合思想在各个学习领域的渗透与应用 小学数学分为“数与代数”、“图形与几何”、“统计与概率”、“综合与实践”这四个学习领域,数形结合思想在这四个领域中都得到了广泛的应用。我通过对教材的分析,初步整理了数形结合思想方法在各教学领域的渗透与应用。 2.1数形结合思想方法在“数与代数”知识领域中的渗透与应用 数是十分抽象的,教材在编排上充分利用了数形结合,帮助孩子理解数的含义。如,一年级上册1~5的认识这一课时: 教材的内容与目标体现以下两方面:(1)体会“形”的直观性。借助各种实物图作为直观工具,帮助学生理解数字的含义。(2)了解可以用数来描述几何图形。通过让学生用相应数量的小棒摆一摆图形的过程,引导学生数一数,增强用数的量化来描述形,让学生初步感受数中有形、形中有数的思想。 除此之外,在加减法的计算学习中,利用画图来直观呈现各种信息,帮助学生分析数量关系;在乘法口诀的学习中,利用各种图形(点子图、数轴、表格)帮助学生理解乘法的意义和口诀的推导;在分数的学习中,为了让学生能够理解分数的含义,教材运用了大量的图形作为直观手段;在小数的学习中,利用尺子、线段、正方形等直观手段帮助学生理解小数的意义与性质;在方程的学习中,利用天平图作为直观手段,理解等式的性质,利用画线段图帮助学生理解数量关系……可以说,数形结合思想在“数与代数”的学习中无处不在,应用十分广泛。 2.2数形结合思想方法在“图形与几何”知识领域中的渗透与应用 1王永春.小学数学与数学思想方法[M].上海:华东师范大学出版社,2014:65. 2毕保洪,贺家兰.数形结合思想的应用[J].中学教与学,2017,1:15-16.

高中数学解三角形题型目录一.正弦定理 1.角角边 2.边边角 3.与三角公式结合 4.正弦定理与三角形增解的应对措施 5.边化角 6.正弦角化边 二.余弦定理 1.边边边 2.边角边 3.边边角 4.与三角公式结合 5.比例问题 6.余弦角化边 7.边化余弦角 三.三角形的面积公式 1.面积公式的选用 2.面积的计算 3.正、余弦定理与三角形面积的综合应用 四.射影定理 五.正弦定理与余弦定理综合应用 1.边角互化与三角公式结合 2.与平面向量结合 3.利用正弦或余弦定理判断三角形形状 4.三角形中的最值问题 (1)最大(小)角 (2)最长(短)边 (3)边长或周长的最值

(4)面积的最值 (5)有关正弦或余弦或正切角等的最值 (6)基本不等式与余弦定理交汇 (7)与二次函数交汇 六.图形问题 1.三角形内角之和和外角问题 2.三角形角平分线问题 3.三角形中线问题 4.三角形中多次使用正、余弦定理 5.四边形对角互补与余弦定理的多次使用 6.四边形与正、余弦定理 六.解三角形的实际应用 1.利用正弦定理求解实际应用问题 2.利用余弦定理求解实际应用问题 3.利用正弦和余弦定理求解实际应用问题 一.正弦定理 1.角角边 ?=?=?= 例.在中,解三角形 ABC A B a 30,45,2,. ?=?=?== 练习1.在中则 ABC A B a c ,30,45, . 练习2.在中,已知45,,求 ?=?=?= 30. ABC C A a b 2.边边角 例中,解这个三角形?===? ABC a .45,. 练习1中,则 ?==+== . 1,2,sin ABC a b A C B C 练习2.中则 ?===?= ,3,60,_____ ABC c b C A

数列与不等式的综合问题突破策略 类型1:求有数列参与的不等式恒成立条件下参数问题 求数列与不等式相结合恒成立条件下的参数问题主要两种策略:(1)若函数f (x )在定义域为D ,则当x ∈D 时,有f (x )≥M 恒成立?f (x )min ≥M ;f (x )≤M 恒成立?f (x )max ≤M ;(2)利用等差数列与等比数列等数列知识化简不等式,再通过解不等式解得. 【题1】 等比数列{a n }的公比q >1,第17项的平方等于第24项,求使a 1+a 2+…+a n > 1231111 n a a a a ++++……恒成立的正整数n 的范围. 【题1】 利用条件中两项间的关系,寻求数列首项a 1与公比q 之间的关系,再利用等比数列前n 项公式和及所得的关系化简不等式,进而通过估算求得正整数n 的取值范围. 【解】 由题意得:(a 1q 16)2=a 1q 23,∴a 1q 9=1. 由等比数列的性质知数列{ 1n a }是以11a 为首项,以1q 为公比的等比数列,要使不等式成立, 则须1(1)1n a q q -->111(1) 11n a q q --,把a 2 1=q -18代入上式并整理,得q -18(q n -1)>q (1-1n q ), q n >q 19,∵q >1,∴n >19,故所求正整数n 的取值范围是n ≥20. 【点评】 本题解答数列与不等式两方面的知识都用到了,主要体现为用数列知识化简,用不等式知识求得最后的结果.本题解答体现了转化思想、方程思想及估算思想的应用. 【题2】设数列{a n }的前n 项和为S n .已知a 1=a ,a n +1=S n +3n ,n ∈N *. (1)设b n =S n -3n ,求数列{b n }的通项公式;(2)若a n +1≥a n ,n ∈N *,求a 的取值范围. 【题2】 第(1)小题利用S n 与a n 的关系可求得数列的通项公式;第(Ⅱ)小题将条件a n +1≥a n 转化为关于n 与a 的关系,再利用a ≤f (n )恒成立等价于a ≤f (n )min 求解. 【解】 (1)依题意,S n +1-S n =a n +1=S n +3n ,即S n +1=2S n +3n , 由此得S n +1-3 n +1=2(S n -3n ). 因此,所求通项公式为b n =S n -3n =(a -3)2 n -1,n ∈N *, ① (2)由①知S n =3n +(a -3)2 n -1,n ∈N *, 于是,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=3n +(a -3)2 n -1-3n -1-(a -3)2 n -2=2×3n -1+(a -3)2 n -2, a n +1-a n =4×3 n -1+(a -3)2 n -2=2 n -2·[12·(32 )n -2 +a -3], 当n ≥2时,a n +1≥a n ,即2 n -2·[12·(32)n -2+a -3]≥0,12·(32 )n -2 +a -3≥0, ∴a ≥-9, 综上,所求的a 的取值范围是[-9,+∞) 【点评】 一般地,如果求条件与前n 项和相关的数列的通项公式,则可考虑S n 与a n 的关系求解.本题求参数取值范围的方法也一种常用的方法,应当引起重视. 类型2:数列参与的不等式的证明问题 此类不等式的证明常用的方法:(1)比较法,特别是差值比较法是最根本的方法;(2)分析法与综合法,一般是利用分析法分析,再利用综合法分析;(3)放缩法,主要是通过分母分子的扩大或缩小、项数的增加与减少等手段达到证明的目的. 【题3】 数列{a n }是等差数列,其前n 项和为S n ,a 3=7,S 4=24. (1)求数列{a n }的通项公式; (2)设p 、q 都是正整数,且p ≠q ,证明:S p +q <1 2 (S 2p +S 2q ). 【题3】 根据条件首先利用等差数列的通项公式及前n 项公式和建立方程组即可解决第(1)小题;第(2)小题利用差值比较法就可顺利解决. 【解】 (1)设等差数列{a n }的公差是d ,依题意得,??? a 1+2d =74a 1+6d =24,解得??? a 1=3 d =2 ,

数形结合解不等式 宜都市一中王从志 纵观2008年高考试卷,关于不等式的命题重点考查不等式的基础知识,基本技能和基本思想方法。预测在2009年的高考试卷中,考查不等式的命题仍将主要考查“三基”。而准确求解不等式是解决不等式相关问题的基本功。因此,我们在复习过程中要根椐不等式能成立、恰成立及恒成立等问题的特点,选择各类不等式问题的最佳解法。 类型一:简单不等式的解法 例1:解下列不等式: 2 (1).2 x x x -> 1 (2). -3<<2 x 【解析】:(1)解法一(公式法) 原不等式等价于x2-2x>x或x2-2x<-x解得x>3或x<0或0

【解析】作出函数f(x)=|x|和函数g(x)=1 x 的图象, 易知解集为01∞?∞(-,)[,+) 类型二:解含参数不等式问题 例2变式:解关于x 的不等式: ||a x x ≥ 分析:此题若直接求解,需对x 和a 的取值分情况讨论,易混淆。结合绝对值和反比例函数图象的性质,很容易得到 (1)a>0时,解集为a ∞(,+) (2)a=0时,解集为0(0∞?∞(-,),+) (3)a<0时,解集为,a ∞-(-) 练习:1、.|1||1|0x x +--≥解不等式 【引导学生归纳、比较诸如分类讨论、平方法、几何意义法,数形结合等不同等价转化方法,并相互展示交流。】 2、变式练习:如果将以上不等式右边不为0,以上哪些方法更佳 例如: .|1||1|32x x +--≥ 解不等式 。除了分类讨论、几何意义等方法外,以下函数 转化、数形结合方法可供参考: 【解法1】令2(1)()|1||1|2(11) 2(1)x g x x x x x x -<-??=+--=-≤≤??>? 令()32h x = ,分别作出函数g(x)和h(x)的图象,知原不等式的解集为3[,)4+∞

浅谈数形结合思想的应用 ——蒋海朋摘要:数学是在客观上研究数量关系和空间形式的一门科学,用通俗易懂的话来概括就是数学是研究“数”和“形”的一门科学。数相对于形来说更为抽象,形相对于数来说较为直观,在研究学习中,数与形是相辅相成、息息相关的。对于这个问题,本人在结合自己学习的总结以及前人所提供的经验,并且查阅相关资料,对于这个话题做一个简单的分析。文中的例子都是本人在学习中总结的历年高考、中考的试题以及模拟题,有很强的代表性。 关键词:数形结合数学思想应用 1 引言 1.1问题提出的背景 纵观数学发展的历史进程,数学家们早已把“数”和“形”联系在一起。早在公元300年之前,欧几里得的著作《几何原本》,他从几何的角度出发去研究和处理等价的代数问题;笛卡尔利用坐标为根基,通过代数为途径来研究几何问题,进而创立了解析几何学;化圆为方、三等分角、立方倍积这些几何难题都通过代数的方法得以完美解决。 数学往往被分为两大类:代数、几何。虽然他们被分为两类,但他们绝不是相互独立的,反而是密切相关的。很多代数上的问题计算量很大,看似非常复杂,甚至无从下手,但是利用了图形之后就会发现问题迎刃而解,直观的图形很容易反映图形的性质;很多几何问题因为辅助线相对复杂想不到,导致无法进一步研究,但是往往我们利用坐标系能够把几何问题转化成代数问题,同样也做到了化 繁为简。这就是数学上常用的数形结合思想。 1.2问题研究的意义 伟大的数学家华罗庚就曾说过:“数形结合百般好,割裂分家万事休。”这两句诗充分直观得反映了“数”与“形”这两者密不可分的联系。应用数形结合思想来思考问题就是要求我们结合代数的准确论证和图形的直观描述来发现问题的解决途径的一种思想方法。由此可见,数形结合思想对于数学解题方面的应用来说是十分重要的,但老师往往仅仅把它当做一种思想一谈而过,照着课本讲课,没有引导学生进一步思考,导致很多学生都不能具体有序地应用这种思想。 2 数形结合思想的重要地位 2.1使用数形结合思想的意义 数形结合思想无疑是连接“数”和“形”的桥梁,几何的直观形象和数量关系的严谨他们各有优点,在应用过程中有目的有计划地将“数”与“形”结合在一起,根据题目的已知条件,整合“数”和“形”的相关信息,巧妙结合,从而建起它们中间的桥梁,兼取两者之优,能让我们的解题更为轻松。

第1讲 等差数列与等比数列 [考情考向分析] 1.等差、等比数列基本量和性质的考查是高考热点,经常以小题形式出现.2.等差、等比数列的判定及综合应用也是高考考查的重点,注意基本量及定义的使用,考查分析问题、解决问题的综合能力. 热点一 等差数列、等比数列的运算 1.通项公式 等差数列:a n =a 1+(n -1)d ; 等比数列:a n =a 1·q n -1 . 2.求和公式 等差数列:S n = n (a 1+a n ) 2 =na 1+ n (n -1) 2 d ; 等比数列:S n =????? a 1(1-q n )1-q =a 1-a n q 1-q (q ≠1),na 1(q =1). 3.性质 若m +n =p +q , 在等差数列中a m +a n =a p +a q ; 在等比数列中a m ·a n =a p ·a q . 例1 (1)(2018·全国Ⅰ)记S n 为等差数列{a n }的前n 项和,若3S 3=S 2+S 4,a 1=2,则a 5等于( ) A .-12 B .-10 C .10 D .12 答案 B 解析 设等差数列{a n }的公差为d ,由3S 3=S 2+S 4, 得3???? ??3a 1+3×(3-1)2×d =2a 1+2×(2-1)2×d +4a 1+4×(4-1)2×d ,将a 1=2代入上式,解得d =-3, 故a 5=a 1+(5-1)d =2+4×(-3)=-10.故选B. (2)(2018·杭州质检)设各项均为正数的等比数列{a n }中,若S 4=80,S 2=8,则公比q =________,a 5=________. 答案 3 162

数形结合解不等式问题 河北省玉田县林南仓中学 金志刚(邮编064106) 不等式问题是高中数学中的重要内容,也是历年高考的必考题目。有些题目因为计算量大很多学生感觉学起来困难太大,以至产生了畏难情绪。本文试图将抽象数学问题与具体直观图形结合起来,充分利用图形性质和特点,对问题理行分析思考,化抽象为直观,化繁琐为简洁。 例1 已知集合}{21)1(1g a x g x A <+-,集合}{0)2)((>--=x a x x B ,若A ∪B=R ,则实数a 的取值范围是_________。 分析:如用代数法解不等式,求a 的取值范围,需分三种情况讨论,而用数形结合方法则可一步获解。 由}{21)1(1g a x g x A <+-= 得}{11+<<-=a x a x A 。 又由{}0)2()(>--=x a x x B , 令)2)(()(--=x a x x f , 据图可见A ∪ B=R 的充要条件是 .31010 30)1(,0)1(<->-??? ?>+>-a a a a f a f 例 2 设函数f(x)={ ,x>,xx,-x0 122 1 ≤若f(0x )>1,则0x 的取值范围是 ( ) A 、(-1,1) B 、(-1,+∞ ) C 、(-∞,-2)?(0,+∞) D 、(-∞,-1)?(1,+∞) 分析:本题主要考查函数的基本知识,利用函数的单调性解不等式以及考生借助数形结合思想解决问题的能力。 一般解法:1 { 2 1 >>x x 或 1120 {>-≤x x 解得得x<-1或x >1。

解法2:如图1,在同一坐标系中,作出函数y=f(x )的图象 和直线y=l ,它们相交于(-1,1)和(1,1)两点, 由 f(x)>1 得 x<-1 或 x>1 例3 解不等式x x +>2 常规解法:原不等式等价于(I)x x x x ≥+≥+>???? ???02022 或(II )???≥+<020x x 解(I)得02≤

浅谈数形结合思想在小学数学中的应用 摘要 数形结合的思想是一种重要的数学思想方法,就是通过数与形之间的对应和转化来解决数学问题, 利用数形结合能使“数”和“形”统一起来。以形助数、以数辅形, 可以使抽象问题具体化,可以使复杂问题简单化。 关键词 数形结合、思想、应用 一、小学生都是从直观、形象的图形开始入门学习数学 从人类发展的历史来看,具体形象的事物是出现在抽象的符号、文字之前的,人类一开始用小石子,贝壳记下所发生的事情,慢慢的发展成为用形象的符号记事,后来出现了数字。这个过程和小学生学习数学过程有着很大的相似之处。低年级的小学生学习数学,也是从具体的物体开始识数,很多知识都是从具体形象逐步向抽象逻辑思维过渡,但这时的逻辑思维是初步的,且在很大程度上仍具有具体形象性。这方面的例子有有很多,如低年级开始学习识数、学习找规律、学习乘除法,到中年级的分数的初步认识、高年级的认识负数等都是以具体的事物或图形为依据,学生根据已有的生活经验,在具体的表象中抽象出来。 此外,他们往往能在图形的操作或观察中学会收集与选择重要的信息内容;发现图形与数学知识之间的联系,并乐于用图形来表达数学关系。现在的小学课本中很多习题,已知条件不是用文字的形式给出,而是蕴藏在图形中,既是学生喜欢接受的形象,也培养了他们的观察能力和逻辑思维能力。 要让学生真正掌握数形结合思想的精髓,必须有雄厚的基础知识和熟练的基本技巧,如果教师只讲解几个典型习题并且学生会解题了,就认为学生领会了数形结合这一思想方法,这是一种片面的观点。平时要求学生认真上好每一堂课,学好新教材的系统知识,掌握各种图像特点,理解和把握各种几何图形的性质。教师讲题时,要引导学生根据问题的具体实际情况,多角度多方面的观察和理解问题,揭示问题的本质联系,利用“数”的准确澄清“形”的模糊,用“形”的直观了解“数”的计算,从而来解决问题。教学中要紧紧抓住数形转化的策略,通过多渠道来协调知识间的联系,激发学生学习兴趣,并及时总结数形结合在解题中运用的规律性,来训练学生的逻辑思维能力,并提高学生的理解能力和运用水平。 二、利用图形的直观,帮助学生理解数量之间的关系,提高学习效率 用数形结合策略表示题中量与量之间的关系,可以达到化繁为简、化难为易的目的。 “数形结合”可以借助简单的图形(如统计图)、符号和文字所作的示意图,促进学生形象思维和抽象思维的协调发展,沟通数学知识之间的联系,从复杂的数量关系中凸显其最本质的特征。它是小学数学教材的一个重要特点,更是解决问题时常用的方法。 例如:1、小学高年级中所学的,运用分数乘法、除法解决问题。引用人教版小学六年级上册数学书,第二章分数乘法,第二节解决问题,第20页,第二题。