文章编号:1007-8924(2008)01-0066-06应用研究 膜吸收法海水脱硫研究 孙雪雁,杨凤林* (大连理工大学化工学院,大连116023) 摘 要:实验采用疏水性聚丙烯中空纤维膜组件为膜接触器,以清水、海水以及与海水相同pH 值的NaOH 溶液作吸收液,比较了3种不同的吸收液对SO 2与空气混合气体的脱硫效果.研究了气液压力差、吸收液流量、进气流量以及进气浓度等因素对脱硫效率的影响.结果表明,与清水及相同pH 值的NaOH 溶液相比,海水是一种对二氧化硫缓冲能力大,资源丰富,脱硫效率较高的吸收剂.在气液两相压力差保持在穿透压范围内时,以较低流量的海水吸收液处理较高流量的低浓度(SO 2体积分数U 为2000@10-6 以下)气体时,脱硫效率可达90%以上.因此膜吸收法海水脱硫技术在沿海地区具有广阔的应用前景. 关键词:疏水性聚丙烯;中空纤维微孔膜;二氧化硫;膜接触器;海水中图分类号:X701;TQ028.8 文献标识码:A 传统的SO 2湿法脱除工艺需通过塔或柱来实现气液接触,由于吸收过程气液两相直接接触,该工艺易受液泛、漏液和雾沫夹带等流体力学条件的限制,吸收液径向分布不均匀,设施占地面积大、投资高、运行费用高. 膜吸收法脱除SO 2工艺可有效地避免传统吸收塔的缺点,气液两相的流动互不干扰,流量可以各自在很宽的范围内变动,膜组件可以提供很高的传质比表面积,获得较高的总传质系数.膜吸收器由于其高效脱硫效果和明显的技术优势,加上近些年来随着膜技术的发展,膜材料质量和性能的提高以及膜材料价格的降低,膜吸收法脱除SO 2具有广阔的应用前景. 自20世纪80年代提出至今[1-6],对于膜吸收法脱硫技术,以往研究所用的吸收液多采用NaOH 、柠檬酸钠、亚硫酸钠、亚硫酸氢钠等溶液,成本较高.海水是地球最丰富的水资源,占地球总水量的9712%,占地球表面积的3/4;海水呈碱性,pH 值在718~8.5,是一种天然的脱硫吸收剂.目前,利用填料塔的海水脱硫技术在国内外已经得到工业化应 用[7,8],但还未见膜法海水脱硫的研究和报道,如果膜吸收法海水脱硫可行的话,可大大降低膜法脱硫的吸收液成本.本实验首次采用中空纤维膜接触器进行了膜吸收法海水脱硫的初步研究,探讨了主要工艺参数对脱硫效果的影响. 1 实验原理及装置 1.1 实验原理 烟气中的SO 2在水中发生如下反应[9]: 中空纤维膜脱除二氧化硫原理如图1所示[10].膜吸收法脱除SO 2是膜过程与吸收过程相结合的新型分离技术,其原理是利用疏水性多孔膜上的收稿日期:2006-09-07;修改稿收到日期:2007-03-16 作者简介:孙雪雁(1978-),女,山东省烟台市人,从事膜技术在空气污染的应用.*通讯联系人3y angfl@https://www.doczj.com/doc/7616546908.html, 4 第28卷 第1期膜 科 学 与 技 术 Vol.28 No.1 2008年2月M EM BRAN E SCI EN CE AN D T ECHNOL OGY F eb.2008

油气回收膜分离法 1国内外发展现状 国外对膜法油气回收的研究和工业应用较早。日本公司1988年建造了第一套用于油库油气回收的膜装置。1989年德国公司也成功推出了膜法油气回收装置,至今已有180多套大型装置在运行。德国的公司、日本的日东电工和美国的公司都在膜法油气回收方面实现了工业应用。欧洲建造了很多安装在输油管线终端的大型膜装置,用来从输送过程产生的气流中分离和回收油气。 由于国外在气体分离膜领域开展的研究较早,目前国外己经实现工业化的膜分离法回收的生产厂家以及回收体系有: 我国对气体分离膜的研究开发和应用开始的较晚,20世纪80年代初才开始。但由于气体分离技术与催化燃烧、吸附等传统处理方法比较,具有效率高、能耗低、操作简单、装置紧凑、占地面积少、无二次污染等显著特点,所以得到了广泛推广和深入研究。 中科院大连化学物理所、中科院长春应用化学所等单位在该方面进行了积极有益的探索,并取得了长足进步。我国目前使用膜分离技术主要应用的领域有:氢气的回收和利用、从空气中制取富氮、从空气中富集氧气、二氧化碳的回收和脱除、工业气体脱湿、从天然气中提取浓氦气、空气中易挥发有机物的回收等。在这些领域,膜分离技术基本都得到了工业化应用,但在回收废气中的挥发性有机物领域的研究应用工作只是最近几年才开始。

在化工生产、油罐、油轮及加油站等有机物质制造、贮存、运输和使用过程中,经常要排放挥发性有机气体。他们通常由惰性气体和烷烃、烯烃等有机气体组成,采用膜技术实现有机混合气体的分离,不仅可以回收附加值高的烷烃、烯烃等有机物和等,获得可观的经济效益。2002年,中国科学院大连化学物理研究所和吉化公司合作进行了现场实验,采用螺旋卷式膜分离器回收聚乙烯生产过程中排放的乙烯和丁烯单体,取得了较好的结果。但在膜材料的研究和生产领域,我国还没有全部实现自己研制开发。寻找成本低,分离效率高、化学稳定性好、耐热、并具有优良的机械加工性能的膜材料,并将其工业化应用将是我国研究人员面临的挑战。 近几年来,国外的实验室研究分离使用得最多的膜分离材料是聚二甲基硅氧烷P()。它从结构上看属半无机、半有机结构的高分子,具有许多独特性能,是目前发现的气体渗透性能好的高分子膜材料之一。研究人员大多是采用聚枫()、聚偏氟乙烯()、聚间苯二甲酸乙二酯()等材料作为支撑层,使用涂层堵孔,作为选择性分离层,选择性分离2或空气体系,都取得了理想的实验结果。 2003年,大连欧科力德环境技术有限公司与德国研究所、公司合作,率先引进膜法油气回收技术,在中石油上海灵广加油站应用成功。这座加油站安装上膜法油气回收装置后,油气回收率达到98%以上,尾气排放浓度降到15 g 3以内,低于欧洲标准(35 g 3),是国内第一座真正意义上的安全、环保、效益型的加油站。 2膜分离机理 膜法气体分离的基本原理就是根据混合气中各组分在压力的推动下透过膜的传递速率不同,从而达到分离目的。对不同结构的膜,气体通过膜的传递扩散方式不同,因而分离机理也不同。目前常见的气体通过膜的分离机理包括: (1)气体通过非多孔膜即致密膜(如,高分子聚合物膜)的溶解—扩散的分离机理。一般橡胶态聚合物的气体渗透是溶解控制,玻璃态聚合物为扩散控制。此时,气体透过膜的过程可认为由3个环节(步骤)组成:①吸着过程,即气体在膜的上游侧表面被吸附、凝聚、溶解。这个过程带有一定的选择性;②扩散过程,即该被吸着的气体在膜两侧压力差、浓度差的推动下,按不同扩散系数扩散透过膜另一侧;③解吸过程,即该已扩散透过的气体在膜下游侧表面被解吸、剥离过程。

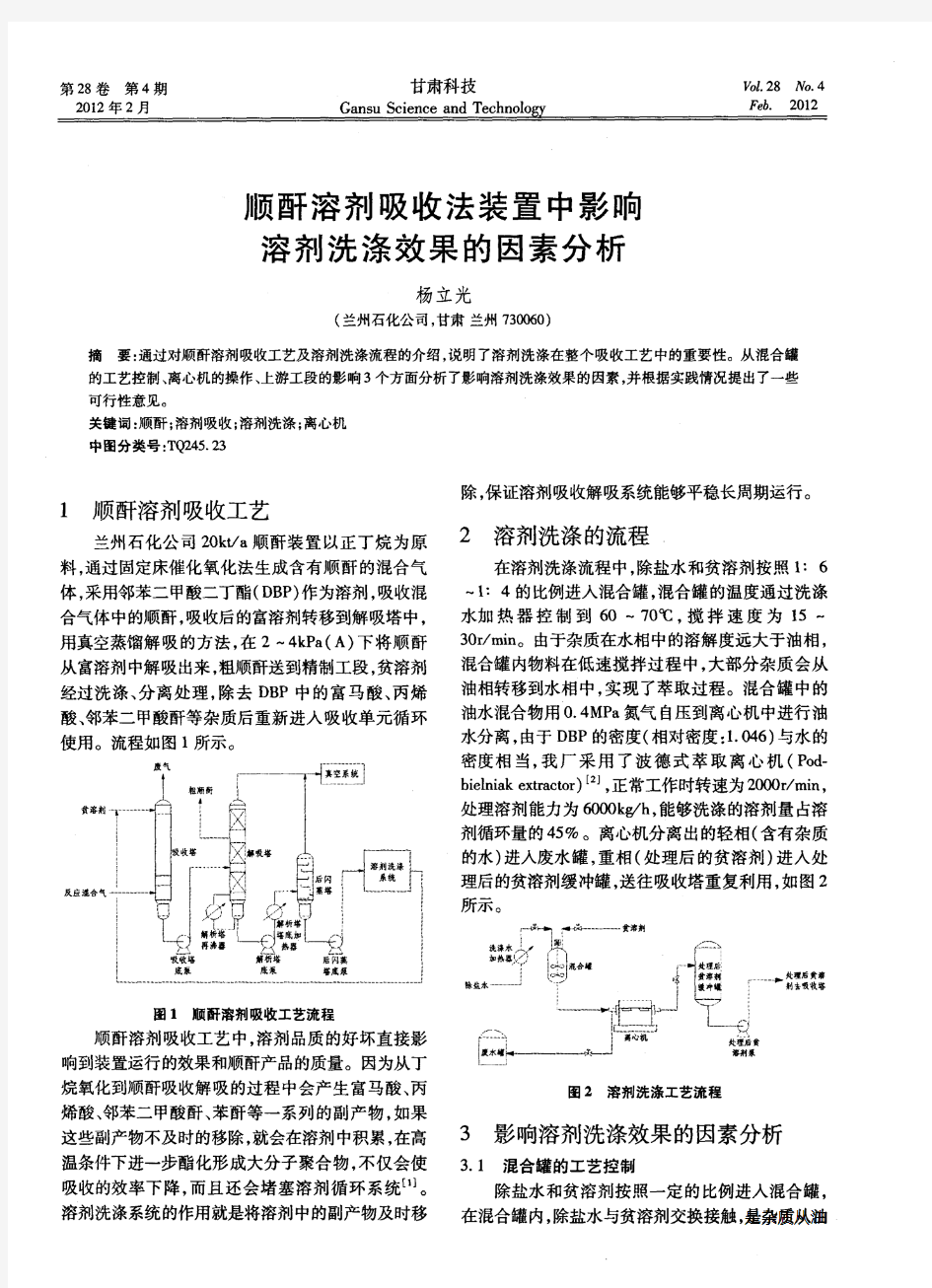

正丁烷氧化制顺酐工艺要点 常州瑞华化工工程技术有限公司 2015年1月

1.概述 常州瑞华化工目前设计并转让的单套5万吨顺酐装置,采用的是正丁烷氧化法生产工艺,后续处理采用溶剂吸收法。 全球范围内,因技术成熟性、环保要求及原料来源的问题,超过80%的顺酐产能都来源于正丁烷氧化生产工艺。而中国有较为丰富的苯资源(石油苯,加氢苯),顺酐行业初期的生产工艺都为苯氧化法。截止目前,苯法顺酐产能已经超过100万吨/年。而从2008年开始,正丁烷氧化制顺酐工艺逐渐被行业接受并快速发展。近几年新建顺酐项目多为正丁烷氧化法。目前,包括在建项目,正丁烷法顺酐产能已经接近每年100万吨。较为廉价的原料及突出的环保性,是其相对于苯氧化法工艺具有的优势。 瑞华化工于2011年起接受顺酐项目设计邀请,吸收了国外先进的顺酐工艺技术精华,开发并完成了具有自主知识产权的先进顺酐反应及吸收工艺。于2014年完成单套5万吨/年正丁烷氧化制顺酐工艺的商业技术转让,目前项目进展顺利。 根据深入的市场调研及今后的行业发展方向,瑞华化工选择了正丁烷氧化法制顺酐工艺进行开发投入。而对于难度较大的吸收工艺,则采用了使用DBP做为溶剂的溶剂吸收工艺。 溶剂吸收工艺相比于水吸收工艺,有着顺酐收率高、装置能耗低的优点。传统的溶剂吸收工艺在装置运行时往往存在系统堵塞、溶剂消耗量大、废水处理困难等问题。为此,瑞华化工针对这些问题进行了深入的研究并开发出先进的设计,给出最优化的解决方案,最大限度地发挥溶剂吸收工艺的优势。 2.工艺简述 以正丁烷为原料生产顺酐为部分氧化反应。空气与正丁烷按照一定比例进入反应器,在VPO催化剂的存在下,反应生成顺酐及部分CO,CO2,H2O。副产物为乙酸、丙烯酸等。反应为强放热反应,采用列管式反应器,以熔盐做为换热介质将反应热移出,并控制反应温度。使用脱盐水换热回收熔盐热量,副产高压蒸汽。 反应产物利用溶剂(DBP)将顺酐吸收后,进一步解吸精制,得到产品顺酐。回收顺酐过程中还生成顺酸、富马酸、焦油等其它副产物。这些副产物首先增加了一定的原料单耗,并且极易造成吸收系统的堵塞,本工艺对此进行了深入的研发及设计,提出了全新的解决方案。

⑴溶剂提取法原理及常用溶剂溶剂提取法是根据中草药中各种成分在溶剂中的溶解性质,选用对活性成分溶解度大,对不需要溶出成分溶解度小的溶剂,而将有效成分从药材组织内溶解出来的方法。当溶剂加到中草药原料(需适当粉碎)中时,溶剂由于扩散、渗透作用逐渐通过细胞壁透入到细胞内,溶解了可溶性物质,而造成细胞内外的浓度差,于是细胞内的浓溶液不断向外扩散,溶剂又不断进入药材组织细胞中,如此多次往返,直至细胞内外溶液浓度达到动态平衡时,将此饱和溶液滤出,继续多次加入新溶剂,就可以把所需要的成分近于完全溶出或大部溶出。中草药成分在溶剂中的溶解度直接与溶剂性质有关。运用溶剂提取法的关键,是选择适当的溶剂。溶剂选择适当,就可以比较顺利地将需要的成分提取出来。选择溶剂要注意以下三点:①溶剂对有效成分溶解度大,对杂质溶解度小;②溶剂不能与中药的成分起化学变化;③溶剂要经济、易得、使用安全等。选用什么样的溶剂提取中药成分,取决于溶剂的性质和被提取成分的化学结构及溶解性。溶剂可分为水及酸水或碱水。亲水性有机溶剂、亲脂性有机溶剂。根据“相似相溶原理”,欲提取亲脂性成分应选用亲脂性溶剂,欲提取亲水性成分则选用水及亲水性溶剂。应注意的是乙醇、甲醇虽然属于亲水性溶剂,它们可与水随便混溶,但很多亲脂性成分可溶于乙醇、甲醇,所以乙醇或甲醇溶液中既有水溶性成分,也有很多脂溶性成分。乙醇或甲醇中可加入水配成不同浓度的乙醇或甲醇,根据提取成分的情况可选用适当浓度的醇进行提取。⑵提取方法用溶剂提取中药成分,常用浸渍法、渗漉法、煎煮法、回流提取法、连续提取法等。同时,原料的粉碎度、提取时间、提取温度、设备条件等因素也都能影响提取效率,必须加以考虑。①浸渍法:浸渍法是将处理过的药材,用适当的溶剂在常温或温热(60~80℃)的情况下浸渍以溶出其中成分。本法适用于有效成分遇热易破坏以及含多量淀粉、树胶、果胶、粘液质的中药的提取。比较简单易行,但浸出率较差,特别是用水为溶剂,其提取液易于发霉变质,须注意加入适当的防腐剂。②渗漉法:渗漉法是将中草药粉末装在渗漉器中,不断添加新溶剂,使其渗透过药材便可认为基本上已提取完全。在大量生产中常将收集的稀渗淮液作为另一批新原料的溶剂之用。本法浸出效率较高,浸出液较澄清,但溶剂消耗量大、费时长、操作仍嫌麻烦。③煎煮法:煎煮法是我国最早使用的传统的浸出方法。所用容器一般为陶器、砂罐或铜制、搪瓷器皿,不宜用铁锅,以免药液变色。直火加热时最好时常搅拌,以免局部药材受热太高,容易焦糊。有蒸汽加热设备的药厂,多采用大反应锅、大铜锅、大木桶,或水泥砌的池子中通入蒸汽加热。还可将数个煎煮器通过管道互相连接,进行连续煎浸。此法简便,药中大部分成分可被不同程度地提出,但含挥发性成分及有效成分遇热易破坏的中药不宜用此法,对含有多糖类中药,煎煮后,药液比较粘稠,过滤比较困难。④回流提取法:应用有机溶剂加热提取,需采用回流加热装置,以免溶剂挥发损失。小量操作时,可在圆底烧瓶上连接回流冷凝器。溶剂浸过药材表面约1~2cm。在水浴中加热回流,一般保持沸腾约1小时放冷过滤,再在药渣中加溶剂,作第二、三次加热回流分别约半小时,或至基本提尽有效成分为止。此法提取效率较冷浸法高,大量生产中多采用连续提取法。但受热易破坏的成分不宜用此法,且溶剂消耗量仍大,操作亦麻烦。⑤连续提取法:为了弥补回流提取法中需要溶剂量大、操作较烦的不足,可采用连续提取法。实验室常用脂肪提取器或称索氏提取器。应用挥发性有机溶剂提取中草药有效成分,不论小型实验或大型生产,均以连续提取法为好,而且需用溶剂量较少,提取成分也较完全。连续提取法,一般需数小时才能提取完全。提取成分受热时间较长,遇热不稳定易变化的成分不宜采用此法。上述几种为提取中药的传统方法,存在的缺点主要有:(1)煎煮法有效成份损失较多,尤其是水不溶性成份;(2)提取过程中有机溶剂有可能与有效成分作用,使其失去原有效用;(3)非有效成分不能被最大限度的除去,浓缩率不够高;(4)提取液中除有效成分外,往往杂质较多,尚有少量脂溶性成分,给精制带来不利;

常用溶剂的回收及其精制方法 溶剂回收 在实验室里,常常使用三氯甲烷、四氯化碳和石油醚等有机溶剂。 这些试剂化学性质不活泼、不助燃,与酸、碱不起作用,处理起来比较困难。其易挥发,具有一定的毒性,污染环境。正确回收不仅能够保护环境,还能减少浪费。 常用溶剂的回收及其精制方法 一、石油醚: 石油醚是石油馏分之一,主要是饱和脂肪烃的混合物,极性很低,不溶于水,不能和甲醇、乙醇等溶剂无限止地混合,实验室中常用的石油馏分根据沸点不同有下列数种,其再生方法大致相同。 再生方法: 用过的石油醚,如含有少量低分子醇,丙酮或乙醚,则置分液漏斗中用水洗数次,以氯化钙脱水、重蒸、收集一定沸点范围内的部分,如含有少量氯仿,在分液漏斗中先用稀碱液洗涤,再用水洗数次,氯化钙脱水后重蒸。 精制方法: 工业规格的石油醚用浓硫酸,每公斤加50一振摇后放置一小时,分去下层硫酸液,可以溶去不饱和烃类,根据硫酸层的颜色深浅,酌情用硫酸振摇萃取二、三

次。上层石油醚再用5%稀碱液洗一次,然后用水洗数次,氯化钙脱水后重蒸,如需绝对无水的,再加金属钠丝或五氯化二磷脱水干燥。 二、环乙烷: 沸点,性质与石油醚相似。 再生方法: 再生时先用稀碱洗涤。再用水洗,脱水重蒸。 精制方法 将工业规格环乙烷加浓硫酸及少量硝酸钾放置数小时后,分去硫酸层,再以水洗,重蒸,如需绝对无水的,再用金属钠丝脱水干燥。 三、苯: 沸点,比重0.879,不溶于水,可与乙醚、氯仿、丙酮等在各种比例下混溶,纯苯在时固化为结晶,常利用此法纯化。 再生方法: 用稀碱水和水洗涤后,氯化钙脱水重蒸。 精制方法: 工业规模的苯常含有噻吩、吡啶和高沸点同系物如甲苯等,可将苯1000毫升,在室温下用浓硫酸每次80毫升振摇数次,至硫酸层呈色较浅时为止,再经水洗,氯化钙脱水重蒸,收集79℃馏分。对于甲苯等高沸点同系物,则用二次冷却结晶法除去,苯在固化成为结晶,可以冷却到,滤取结晶,杂质在液体中。

正丁烷溶剂吸收工艺顺酐装置主要物料消耗分析与控制 摘要:丁烷法溶剂吸收顺酐生产工艺是国外较普遍采用的方法,而在国内正丁烷法溶剂吸收顺酐生产工艺正处于发展阶段,成熟运行的仅吐哈油田公司石化厂一家。但随着顺酐技术的发展和苯价格的上升,国内丁烷法溶剂吸收工艺顺酐生产技术将成为主趋势。该工艺是以正丁烷为原料,通过氧化反应生成顺酐,再以邻苯二甲酸二丁酯作为溶剂吸收顺酐,在解析塔内将顺酐在真空状态下解析出来。解析后的溶剂经过进一步真空闪蒸以降低顺酐含量,最后送至离心分离、气提干燥形成品质较高的新鲜溶剂实现循环利用。但在实际生产中,其生产控制方法往往影响原料及各种辅助材料的消耗,尤其是正丁烷和溶剂消耗的控制直接影响着企业的效益和发展。 关键词:顺酐,物料消耗,因素,影响,分析,控制 前言 正丁烷法溶剂吸收顺酐装置,其工艺过程可分为气分、反应、吸收、解吸、洗涤、精制、造粒包装、司炉等8各工段,对于设有余热发电装置,要同时考虑发电和司炉负荷的合理调整和蒸汽平衡的优化。 主要生产流程是在催化剂的作用下氧化反应生产顺酐,再经过冷却和使用邻苯二甲酸二丁酯作为吸收剂将顺酐气体充分吸收,然后在解吸工段负压条件下进行顺酐和溶剂的物理分离,分离出的顺酐送往精制工段精制后进行造粒包装为成品出厂销售,溶剂返回吸收工段循环利用,约15%的溶剂送往洗涤工段进行洗涤除去有机酸和焦油等杂质。司炉工段主要提供开工所需蒸汽和补充生产所需蒸汽,同时焚烧反应吸收的尾气及装置产生的部分废液,达到清洁生产的目的。生产过程中原料正丁烷、溶剂及水电气消耗的控制是决定生产成本的直接因素,本文着重分析主要物料中原料、溶剂消耗的影响因素及控制。 1正丁烷消耗分析及控制 1. 主要因素分析 1.1 气体分离控制不好,正丁烷纯度低,导致反应副产物增加,目的产品减少,收率下降。 1.2 反应状态控制不佳,收率低,同时由于副产物的影响,容易导致系统堵塞或导致离心机无法有效分离,进一步造成消耗上升。 1.3 贫溶剂或干溶剂含水超标,导致吸收不好或在系统形成富马酸造成损耗上升。 1.4 解吸塔控制不好造成溶剂携带顺酐到离心机或解吸采出携带溶剂影响

油库的油气回收技术方案分析 1油库的油气回收的意义 石油及其产品是多种碳氢化合物的混合物,其中轻组分在常温下蒸气压较高,极易挥发,故在油品从油库到加油站再到用户的整个储运过程中,广泛存在着油品蒸发损耗的问题。油品蒸发损耗给企业和社会带来诸多严重危害,如降低油品质量、环境污染、资源浪费、造成火灾隐患以及危害人身安全等。因此,对油蒸气进行密闭回收势在必行[1]。 在当今油品使用量日益增加、能源供给日益紧张、环保要求日益严格的情况下,油库安装油气回收装置可消除安全隐患,降低环境污染,减少能源浪费和保证油品质量,有利于员工身体健康[2]。 一般情况下,油库在运行过程中,其油气排放过程主要发生在卸油、储油及收发油3个阶段,每个阶段的油气排放量有一定差别。 卸油阶段: 目前,油库所储油品的运输以火车为主,在卸油过程中,油气处于负压状态,排放量较小且集中。如果要使火车卸油过程中油气排放的瞬时值均达到国标规定值,只有对火车油罐的构造进行彻底改造,将其改为底部卸油;但很显然改造工程量大且造价高,所以难以实施。 储油阶段: 该阶段的油气挥发一般称为静止储存损耗或小呼吸,主要指油品因受外界环境如风速、温度以及浓度的变化而引起的呼吸损耗。针对该阶段的油气排放问题,目前采用的主要措施是增加储油罐的密封性能,将小呼吸排放的油气密封在油罐内,防止其排放到大气中。 收、发油阶段: 相对于储油阶段,收、发油阶段的油气挥发一般称为大呼吸,主要指油罐从外界收油和将油罐内的油品转移到油罐车的过程中,因油罐开启的瞬间和装油过程中随着油罐或油罐车中油品的不断增加,罐内油气因压力升高,呈正压

而被不断地挤出罐外。该阶段油气排放量相对较大,油库油气回收应主要针对此阶段的油气排放进行收集和处理,同时对储油阶段中密封储存在油罐内的油气加以收集和处理。根据国标规定,发油过程采用底部装油方式,防止油罐开启瞬间的油气排放;通过油气回收装置的收集系统对罐内油气进行收集,同时在收集系统配设测压仪表,以保证罐内压力适宜;装油和油气输送接口采用DN100密封式快速接头,以减少油气排放[1]。 总之,成品油在输送分配过程中,由于温度、压力的变化容易造成油气的小呼吸和大呼吸损耗,同时将产生大量的挥发性油气,不仅浪费了巨大资源、给环境带来很大污染、形成的油气聚集易成为易燃易爆场所,更给油库的运营造成巨大安全隐患。伴随着国民经济的快速发展,节能减排问题日益严峻;伴随人们节 能、低碳、环保意识的增强,油库油气回收治理改造工作也越来越紧迫。油气回收已是人们面临重要课题。同时为了保障人体健康、提高油品质量、节约能源、排除安全隐患,优化油库工艺设计、引入油库油气回收系统迫在眉睫,以达到实现减少污染的要求并能达到良好的经济效益。 由于大部分轻质油品属于挥发性易燃易爆物质,易聚积、易与空气形成爆炸性混合物后沉聚积于洼地或者管沟之中,遇火极易发生爆炸或者火灾事故,容易造成生命和财产重大损失。如果烃密度在1% ~ 7%之间则处于爆炸范围,所以在成品油油库设置油气回收装置是现代化油库建设的趋势。而成品油库各区的火灾发生率统计结果为罐区6. 94%,接卸区27. 78%,发油区36. 11%,可知在接卸区和发油区发生的事故为油库事故的大多数。 从20世纪70年代以后,我国开始对油气损耗着步采取控制手段,油气损耗占原油量的比例高达0. 6%左右,随着技术不断进步,特别是浮顶罐的推广应用,使油气损耗大幅度降低,资料显示,汽油从炼厂生产出来到达最终用户手中,一般要经过4次装卸,每次装卸都有1. 8%的挥发损失,4次装卸的损失率既为7. 2%,所以在接卸区和发油区设置油气回收设施从节能和安全上考虑尤为重要[3]。2油气回收的技术 2.1油气回收技术分类

吸收法废气处理 综 述 姓名: xxxxxx 班级: xxxxxxxxx1301班 学号: x4xxxxxxxxxx 日期: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 吸收法废气处理 摘要 吸收法处理是利用液态吸收剂处理气体混合物以除去其中某一种或几种气

体的过程。在这过程中会发生某些气体在溶液中溶解的物理作用,这是物理吸收。也有气液中化学物质之间发生化学反应,这是化学吸收。吸收作用常用于气体污染物的处理与回收 中文名吸收法处理含义利用液态吸收剂处理气体混合物 特点某些气体在溶液中溶解的物理作用作用吸收脱除硫化氢、氰化氢 一、基本内容 吸收法处理是利用液态吸收剂处理气体混合物以除去其中某一种或几种气体的过程。在这过程中会发生某些气体在溶液中溶解的物理作用,这是物理吸收。也有气液中化学物质之间发生化学反应,这是化学吸收。吸收作用常用于气体污染物的处理与回收,如用石灰乳液吸收烟气中的二氧化硫,生成石膏;用碱性溶液或稀硝酸吸收硝酸厂尾气中的氮氧化物,回收再用;还有用碳酸钠等碱性溶液吸收硫化氢。我国研究成功的APS法以苦味酸为催化剂,以煤气中的氨为吸收剂,可同时吸收脱除硫化氢、氰化氢,效率较高。吸收法还广泛作为有机废气的预处理,如除尘、除油雾、除水溶性组成,为进一步净化做准备。 二、关于废气中硫化氢的处理方法介绍 硫化氢是高度刺激性和腐蚀性的有害气体 ,通常很低浓度的硫化氢即可对人身健康和自然界造成严重的危害。现实中硫化氢废气主要来自石油化工、天然气、冶金、硫酸制造和矿物加工等行业 ,也有报道称污水处理厂的活性污泥厌氧发酵[以及地理沉积处由于硫酸盐的热力化学还原 ( TSR) 都会产生硫化氢气体。我国对环境大气、车间空气及工业废气中硫化氢浓度已有严格规定[ 3 ] ,对其进行达标处理是相关行业不可推卸的责任。 随着环保意识的逐渐增强,人们越来越关注周围生计环境的质量。工业排放的废气中所含的硫化氢气体,能够导致设备管道的腐蚀、催化剂的中毒、生产工艺条件恶化,并会造成相当严重的环境污染,乃至损害人类生计。因此,必须对排放的 H2S 气体进行处理。而硫磺在动力、化工、医药、农业等方面都是应用广泛的化工原料。因此,处理硫化氢废气,使硫化氢气体变废为宝,在实践生产中具有非常重要的实践意义。 (一)国内外硫化氢废气处理的方法总结 这些年,关于 H2S 气体的净化方法研讨越来越活跃。依据各自的特点,可

吸附法油气回收装置及其安全设计 一、前言 原油从开采到炼油厂加工,以及成品油从炼油厂的产出到最终用户消费,通常要经历若干储存、装卸过程。在这些过程中,由于温度、气压、盛装油品容器的气液相体积变化等因素影响,有一部分油气会因此而挥发进入大气,造成油气的损耗。从油气回收的角度分析,油气损耗大体可分为三大部分,一是储罐部分的油气呼吸损耗,主要集中在原油中转站、炼油厂、油库等;二是火车、汽车、轮船等运输工具装卸作业过程引起的油气损耗;三是汽车加油站的油气损耗,由槽车向加油站卸油和油枪加油两部分油气损耗构成。 油品的蒸发直接危害人类的生存环境。由于轻质油品大部分属于挥发性易燃易爆物质,易聚集,与空气形成爆炸性混合物后沉聚于洼地或管沟之中,遇火极易发生爆炸或火灾事故,造成生命和财产的重大损失。由于油气爆炸极限范围宽,油气扩散范围广,由此引起的火灾爆炸事故时有发生。特别是在密闭状态下的油罐、油库、油船仓及槽车内,更易发生爆炸事故。排放到大气中的油气分子污染环境,既产生光化学烟雾,又破坏臭氧层。 储运过程的油气损失,造成宝贵的石油资源的浪费。根据国内外多年来的研究,在装车过程中,排入大气中的气体中平均含烃类为1.3kg/m3。2005年,我国的汽油消费量为五千多万吨,汽油挥发损失量近九十万吨,直接经济损失五十亿元。 早在60年代国外就对装车、装船过程蒸发损耗油气进行回收技术的研究,70年代,世界上技术先进的国家,如美国、日本、西欧国家已广泛采用油气回收技术,解决了装车、装船过程油品损耗的问题。在美国,不仅炼油厂和油库采取了油气回收措施,而且所有加油站都建立了密闭卸油和加油系统,使加油站基本无油气排放。欧盟的炼油厂和油库已经普遍采取了油气回收措施,对加油站的油气污染治理工作也已经开始,2005年之前欧盟的加油站均采取了油气回收措施。 在国内,油气回收还是个新兴产业,实际应用不多。随着安全、环保、节能意识的逐步增强,国内对油气回收的广泛应用已经提到议事日程。由于油气

水吸收改溶剂吸收可行性分析 瑞华化工 2014年12月

1.概要 常州瑞华化工目前设计的单套5万吨正丁烷法顺酐采用了溶剂吸收法。我们认为溶剂 吸收工艺相比于水吸收工艺,有着顺酐收率高、装置能耗低的优点,尽管传统的溶剂吸收工艺在装置运行时也存在系统堵塞、溶剂消耗量大、废水处理困难等问题,但我们针对这些问题做了妥善的设计考虑,选择最优化的解决方案,最大限度的发挥了溶剂吸收工艺的优势。 2.装置经济性分析 正丁烷法顺酐的后处理,有水吸收和溶剂吸收两种工艺,前者具有流程短、设备投资省、工艺成熟等优点,但不足之处在于吸收及脱水操作时,温度控制不当易生成富马酸杂质。富马酸的大量生成除了影响装置的顺酐收率外,更严重的危害在于,富马酸易和丙烯酸聚合成胶状物,堵塞塔盘,严重时甚至会造成塔盘脱落。该聚合胶状物的存在严重影响了塔效率,造成了脱水操作的能耗增加;又由于该胶装物无法用水洗除去,必须用碱液蒸煮,这不仅增加了废水量及废水处理难度,同时也造成脱水工序无法连续进行。间歇操作时装置蒸汽不易平衡,另外操作工人的工作强度也随之增加。 溶剂吸收工艺的吸收过程没有顺酐水合成顺酸的过程,尽管由于反应系统中带水仍会有少量顺酸生成,进而异构成富马酸,但生成量比水吸收工艺少得多,装置堵塞的可能也降低了许多,这样不仅使顺酐后处理工艺的回收率比水吸收法高出3~5个百分点,也提 高了装置的操作稳定性,增加了生产时间,提高了经济效益。此外,由于没有顺酐水合成顺酸的过程,也就无需相应的脱水过程,顺酐后处理操作消耗的汽量减少,装置可输出更多的蒸汽供界外使用。 按5万吨/年的顺酐规模计算,水吸收与溶剂吸收的经济性比较如下表:(价格以2014年各项价格粗略估算。其中未包括计算人工、维修、仓储、运输、财务成本等费用)

膜吸收技术的研究及应用进展 崔金海3 戚俊清 (郑州轻工业学院化工学院) 摘 要 介绍了吸收膜的分类和所用的膜材料以及膜吸收技术的微观和宏观传质机理模型,综述了膜吸收技术的应用进展,指出了膜吸收技术需进一步解决的问题及研究方向。 关键词 膜吸收 膜材料 传质机理模型 分离 应用 0 引言 膜吸收是将膜基气体分离与传统的物理吸附、化学吸收、低温精馏、深冷结合起来的新型分离技术。与传统的吸收技术相比,膜吸收因具有气液接触面积大、传质速率快、无雾沫夹带、操作条件温和等特点而倍受关注。其传质包括吸收、解吸以及在膜孔内的络合化和溶解层的形成等渗透分子在两相或多相间的分配过程。作为膜分离技术的一个分支,其工艺早已为人所知,但由于缺乏适用的高效膜,使得在很长时间内得不到大规模的工业化应用。自1960年L oeb和Sourirajan制备出第一张高通量的醋酸纤维素非对称膜和1979年美国孟山都公司Per2M ea子公司生产出第一套用于气体分离膜装置“P ris m separato r”以来,以各种功能膜为主体的膜工业已成为一个较为完整的边缘学科和新兴的产业,并朝着反应—分离耦合、集成分离的技术方面发展[1~4]。膜吸收技术作为这种集成技术的代表,在制膜工艺、膜材料、传质机理及模型等方面也引起了人们的广泛重视并逐步应用到了工业领域。1 吸收膜的分类及材料 111 吸收膜的分类 吸收膜根据其结构、分离原理可分为多孔膜、无孔膜、复合膜和非对称膜四种。多孔膜或经过改性的亲水或疏水性多孔膜广泛用于膜吸收过程,这类过程的吸收特性取决于分离组分在两相中的分配系数,膜只起提供传质界面的作用。无孔膜又叫做致密膜,是适应选择透过性较高的气体分离吸收而发展起来的,其分离原理是利用组分间溶解度或扩散系数的差异。复合膜是由多孔膜和均质超薄膜复合而成,其皮层和亚层有明显的分界线。非对称膜是由相转变法制备而来的,其多孔支撑层和均质活性层间没有明显的界线。复合膜和非对称性复合膜将多孔膜的高通透性和致密膜的高选择性有机地结合起来,通过改善孔的物化结构以及孔的分布,极大地改善了膜的吸收性能,尤其是近年来发展起来的不对称中空纤维膜已广泛用于氢回收、CO2的分离回收,CO H2的调比和气体除湿等工业过程中[5],这无疑代表了当前膜吸收技术发展的一个明显的趋势[6]。 3崔金海,男,1971年生,硕士研究生。郑州市,450001。

有机溶剂回收的常用方法 有机溶剂回收的常用方法 前言 如今正在使用的共有 3000 多种,有机溶剂如今被广泛的应用于油漆、医药、造纸、印刷、纺织等领域中,并且在工业生产中对于有机溶剂的使用量通常都非常大,这些有机物千差万别,但是有机溶剂的特点就是容易挥发出特定的有机物,这些有机物通常都是有毒物质,之前电视报道的酸雨、酸烟雾时间与这不无关系,同时一些有机物挥发出来的氯氟烷烃对大气臭氧层有非常大的危害,因此能否在日常的生产中有效地回收有机溶剂将显得异常的重要。 1 有机溶剂概述 有机溶剂是一种高分子化合物,并且其本身还能够分解成为燃料、树脂等高分子化合物,所以被广泛的运用于造纸、纺织等领域。 常见的有机溶剂有甲苯、醇类、酯类、酮类、二甲基甲酰胺、氯代烃类、芳烃,卤代烃类、二硫化碳、二氯甲烷等,这些大部分都是有毒物质,并且很多都被证实是具有很强的致癌特性的。在早期的工业生产对这些有机溶剂由于人们并没有注意到其中的危害,所以很多时候并没有做出相应的处理,后来,人们逐渐意识到了这些有机溶剂的危害,但是采取的措施多是燃烧的方法。 有机溶剂通过气体的有焰燃烧和气体无焰催化燃烧会大大的降低有机溶剂对人体和环境的危害,但是这种燃烧的方法依然不是非常的安全和环保。一方面这些有机溶剂通过有焰燃烧和无焰催化燃烧依然会产生大量的温室气体二氧化碳;另一方面,通常这些有机溶剂都不可能进行充分的燃烧,都会产生或多或少的次生有毒气体,产生的这些气体对环境和人体依然是巨大的危害,因此最终人们意识到,只有真正的在工业生产中将有机溶剂更有效的回收才能最大限度的降低有

机溶剂对人体和环境的危害。 2 有机溶剂回收的常用方法 有机溶剂的回收有非常多的方法,其中比较有效的方法有吸收法、冷凝法、吸附法、膜分离法等等这些常用的有效回收方法。这些不同的回收方法很多时候是针对不同的有机溶剂根据其特点选择最有效 的方法回收,还有些时候可能会采用两种或者两种以上的方法结合使用才会更有效的回收有机溶剂。 1 吸收法 吸收法的原理就是利用化学有机物经典的相似相容原理,运用化学性质相似的有机物来回收工业生产中的有机物。这种方法操作起来比较简单,是将含有待回收有机溶剂气体经过一些油性液体,通常用废弃的柴油等,让气体和液体逆向的运动,让含有有毒有机溶剂的气体逆向通过流动的液体,通过相似相容的原理,气体中包含的有毒有机溶剂大部分会被油性液体吸收掉。 而这些吸收了有毒气体的油性液体会继续作为一些生产活动的燃料加以燃烧,而在燃烧过程中这些油性液体,例如柴油就会被有效的燃烧掉,而这些油性位置中包含的有机溶剂浓度有限,所以通常燃烧的会很充分,所以会减少不充分燃烧产生的有毒物质。当然这种方法并不是最安全的,更为环保的办法是直接将柴油吸收的有毒有机溶剂通过沸点的不同分馏区分开来,达到回收的目的。 2 冷凝法 冷凝法则是主要通过低温让有机溶剂从气体中冷凝下来,直接回收。对于浓度较高的工业生产中一般采用低温水或冷冻水降温后冷凝,一般能够回收其中约 80%的有机溶剂,对于成本控制和环保都很有利。而对于浓度较低的情况,这种做法困难在于难以创造低温条件,一般

(一)一次油气回收装置操作规程。 1.应先连接好卸油胶管和油气回收胶管,然后打开罐车油气回收阀门和卸油口油气回收阀门,再开启罐车卸油阀门卸油。 2.保持阻火器(帽)通气管下端的阀门处于关闭状态。 3.保持机械呼吸阀(pv阀)通气管下端的阀门处于开启状态。 4.卸油结束时,先关闭罐车卸油阀门,再关闭罐车油气回收阀门和卸油口油气回收阀门,最后拆除油气回收胶管。 (二)二次油气回收装置操作规程。 1.保持阻火器(帽)通气管下端的阀门处于关闭状态。 2.保持机械呼吸阀(pv阀)通气管下端的阀门处于开启状态。 3.保持加油机内油气回收真空泵下端的阀门处于开启状态。 4.加油时油枪应由小档位逐渐开至大档位。 5.将油枪枪管处的集气罩罩住汽车油箱口。 6.加油时将枪管口向下充分插入汽车油箱,加油过程中确保加油枪集气罩始终与油箱口保持密闭连接。 7.油枪自动跳停应立即停止向油箱加油。 8.加油完毕,等数秒钟后挂回油枪。 9.盘整加油枪胶管。 (三)三次油气回收装置操作规程。 1.保持阻火器(帽)通气管下端的阀门处于关闭状态。 2.保持机械呼吸阀(pv阀)通气管下端的阀门处于开启状态。

3.打开三次油气处理装置进气阀与回气阀。 4.接通主电源开关。 5.将三次油气处理装置设定在自动状态。 6.观察控制箱显示屏显示的数据是否正常。 7.停机先关闭主电源开关,然后再关闭处理装置进气阀与回气阀。 (四)集液器操作规程。 1.潜油泵自动回收方式: (1)常闭与潜油泵连接的集液器虹吸阀门。 (2)定期打开虹吸阀门,在加油机正常加油时,虹吸自动将集液器内油品回收到相应油罐。 2.手摇泵定期回收方式: (1)打开集液器密封盖。 (2)将手摇泵吸油管线伸入集液器底部,手摇泵出油管口伸入铝制油品回收桶。 (3)摇动手摇泵摇杆至吸尽集油。 (4)收回手摇泵吸油管线,关闭集液器密封盖,将抽出油品回罐。 3.井底开口定期排放方式: (1)取铝制油品回收桶放置在集液器(集液井是放置集液器的设施,例如“人孔井”和人孔的关系)底部开口(管口)处。 (2)打开集液器底部开口(管口)阀门,放尽集油。 (3)关闭集液器底部开口(管口)阀门。 (4)将回收桶内油品回罐。 注:集液井预留位置不便于此方法操作时,可使用手摇泵方式进行回收。

参考文献 [1]王菊,祁立超.丁烷氧化法顺酐生产的技术进展[J].化学工业与工程技术,2004,06,25(3) 固定床反应器:正丁烷氧化的固定床工艺技术主要有SD,Monsanto和AlusuisseItalia3家公司。以SD公司为例,汽化的丁烷原料与压缩空气混合进入反应器,空速为1100t2600h~。采用盐泵使熔盐在反应器夹套循环以除去反应热,控制反应器温度在400~450℃。反应生成气进入冷却器与软水进行热交换,冷却后温度低于顺酐的露点,使40~50%的顺酐在分离器冷凝析出并进入粗酐储槽,再送到精制工段精制。分离器顶部出来的尾气转入洗涤塔,用逆水流洗涤使未冷凝的顺酐全部变成顺酸,顺酸溶液聚集在洗涤塔底部的酸储槽里.用泵送到精制工段加工处理,依次在脱水塔和精制塔内脱水和精制。该工艺成熟,尤其是原有的苯法固定床装置可以沿用,只需更改原料和催化剂即可。其主要缺点是投资费用高,催化剂装卸不够方便;催化剂床层热点区的温度难以控制,原料气中丁烷的浓度较低,故生产能力相对较低。回收精制技术:顺酐的回收和精制技术妇有水吸收法和非水吸收(即有机溶剂吸收)法之分。水吸收法是指自反应器而来的富含顺酐的物流中顺酐的一半(过量会导致堵塞)是靠冷凝器的冷凝获得,另一半是经水洗、共沸蒸馏、热脱水而获得的。该法会副产一定量的富马酸,且需蒸发大量水和共沸溶剂,能耗较高。废气中因进料空气带进大量氮气而需采用催化焚烧器,均成本增高。非水吸收法是用有机溶剂洗涤来自反应器的富含顺酐的气流而回收顺酐。该有机溶剂是六氢酞酸二丁脂或环脂酸脂,对顺酐的吸收选择性好,耐热和化学稳定性好,其沸点较顺酐高,回收中仅需蒸发溶质顺酐,使蒸汽消耗较水吸收法低约65%。由于无水的干扰,用一个吸收工序就能从气流中经济地分离顺酐,使操作简化,投资减少,且提纯后收率高达98.5,而水吸收法顺酐回收率则低于96%.故非水吸收法较水吸收法回收顺酐更具吸引力。 [2]姚忠宝.丁烷法顺酐装置溶剂吸收工艺开车过程中的主要控制因素[J].化工管理 丁烷法制顺酐吸收顺酐时,需要考虑到各系统之间的物料平衡和热量平衡。还需控制富液溶剂和吸收剂中的水含量(<1.0wt%),以避免生成副产物富马酸,富马酸会堵塞管道。还需控制温度,高温会导致溶剂分解,低温会导致吸收效果不好。 [3]范磊.正丁烷法顺酐生产工艺现状[J]. 正丁烷法固定床原料正丁烷与空气按一定比例充分混合后进入反应器,在装填了一定数量催化剂的列管内发生反应,正丁烷与空气的混合比例通常为1.6mol~2.0mo1%。反应器热点温度通常在440—470℃。反应热由熔盐冷却器和气体冷却器移出,产生蒸汽供装置使用。反应生成气体冷却后进入回收工序。目前,催化剂空速最大达到2500hr~,进料总烃浓度最大达到2.1mo1%,使用寿命大于4年,平均粗酐重量收率95~98%。 工艺流程简图:

文件编号:TP-AR-L3173 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 吸附法油气回收装置及 其安全设计(正式版)

吸附法油气回收装置及其安全设计 (正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、前言 原油从开采到炼油厂加工,以及成品油从炼油厂 的产出到最终用户消费,通常要经历若干储存、装卸 过程。在这些过程中,由于温度、气压、盛装油品容 器的气液相体积变化等因素影响,有一部分油气会因 此而挥发进入大气,造成油气的损耗。从油气回收的 角度分析,油气损耗大体可分为三大部分,一是储罐 部分的油气呼吸损耗,主要集中在原油中转站、炼油 厂、油库等;二是火车、汽车、轮船等运输工具装卸 作业过程引起的油气损耗;三是汽车加油站的油气损

耗,由槽车向加油站卸油和油枪加油两部分油气损耗构成。 油品的蒸发直接危害人类的生存环境。由于轻质油品大部分属于挥发性易燃易爆物质,易聚集,与空气形成爆炸性混合物后沉聚于洼地或管沟之中,遇火极易发生爆炸或火灾事故,造成生命和财产的重大损失。由于油气爆炸极限范围宽,油气扩散范围广,由此引起的火灾爆炸事故时有发生。特别是在密闭状态下的油罐、油库、油船仓及槽车内,更易发生爆炸事故。排放到大气中的油气分子污染环境,既产生光化学烟雾,又破坏臭氧层。 储运过程的油气损失,造成宝贵的石油资源的浪费。根据国内外多年来的研究,在装车过程中,排入大气中的气体中平均含烃类为1.3kg/m3。20xx年,我国的汽油消费量为五千多万吨,汽油挥发损失量近

1.1溶剂提取法 多酚就是多羟基化合物,它的结构特点决定多酚易溶或可溶于水、醇类、醚类、酮类、酯类等,所以,溶剂提取法主要有水溶剂提取与有机溶剂提取两种。水溶剂提取植物多酚类物质早90年代就有报道,该法由于工艺简便、成本低、纯度高而被广泛使用,但此法提取率低。有机溶剂提取就是利用多酚在不同溶剂中的溶解度不同进行回流提取,常用的溶剂有甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯等,此法可提高提取率、缩短反应时间。姚永志[2]等人在比较水溶剂及乙醇溶剂提取花生红衣多酚物质的研究中报道,当以水作溶剂提取花生红衣多酚物质时,最佳工艺:水浴温度40℃、液料比75、提取时间lh、提取率为6.41%,而乙醇作溶剂时最佳工艺:乙醇浓度55%、水浴温度60℃、提取时间0.5 h、料液比1:37.5,提取率达到7.858%。但有机溶剂成本高、回收困难,有毒易燃,不利于安全生产。 1.2微波辅助提取 微波辅助提取技术就是利用微波能来提高提取率的一种技术。在微波提取过程中,微波辐射能 够导致植物细胞内的极性物质吸收微波能,产生大量热量,使细胞内温度迅速上升,液态水汽化,从而使产生的压力在细胞膜与细胞壁上形成微小孔洞,使胞外溶剂可以进入细胞内溶解并释放出胞内物质,因此可以有效的提高产率,降低反应时间,减少溶剂的使用量。由于目前微波的设备比较普遍,因此,微波提取植物多酚的方法为更多的人所接受与使用。宋薇薇等[3]人用微波辅助法提取石榴皮多酚类化合物,确定了石榴皮多酚提取的最优工艺条件:40%(体积分数)乙醇作溶剂,料液比(g:m1)l:35,微波功率为242 W,提取时间60 s,提取三次,以该优化条件提取时,多酚粗提物得率26.52%,这个结果较贾冬英[43以20%(体积分数)乙醇作溶剂,料液比(g:mL)1:20,温度50℃,提取时间1 h,以该优化条件提取所得石榴多酚得率22.86%高,与醇提法相比,微波辅助提取能强化浸取过程,体系受热均匀,提取物中多酚含量高,提取时间较短等优点。 1.3超声波辅助提取 超声波辅助提取法就是利用超声波产生的强烈振动、高加速度、强烈的空化效应、搅拌作用等,可加速有效成分进入溶剂,从而提高提取率,缩短提取时间,并可避免高温对提出成分的影响。超声波提取的操作具有简便快捷、提取温度低、时间短、提取率高、提取物结构不易被破坏的特点.该法的缺点就是获得产品纯度不高。陶令霞c5]等人对苹果渣中多酚的超声辅助提取工艺条件进行了优化研究,确定最佳工艺条件为:70%乙醇,提取时间50 min,提取功率200 W,料液比1:15,提取温度35℃,提取2次,苹果多酚得率为4.29g/kg。同时,超声波辅助提取方法在荷叶多酚大麦多酚、以及诃子多酚中也有相应的报道。 1.4生物酶解提取 生物酶解提取技术就是根据酶反应具有高度专一性的特点,选择相应的酶,水解或降解细胞壁组成成分纤维素、半纤维素与果胶,从而破坏细胞壁结构,使细胞内的成分溶解、混悬或交溶于溶剂中,达到提取目的。酶法提取最大的优势就是反应条件温与。由于酶法提取就是在非有机溶剂下进行,所得产物纯度、稳定性、活性都较高,无污染,解决了有机溶剂提取法有机溶剂回收困难、用量大等缺点。此外,酶法提取在缩短提取时闻、降低能耗、降低提取成本等方面也具有一定优势[6]。刘军海等人[7]以低档绿茶为原料,采用复合酶法在较低温度下提取茶多酚。以单因素试验考察了酶用量、提取温度、提取时间及pH对茶多酚提取率的影响。通过正交试验优化并确定最佳提取工艺条件:酶用量为0.20%、提取温度为60℃、提取时间80 min、pH为4.6,在此工艺下茶多酚提取率为13.6%,其中儿茶素占茶叶干重的含量比沸水提取法高出 2.31%。1.5离子沉淀法离子沉淀法就是利用多酚能与金属离子络合生成沉淀,使其在浸提液中与其它物质分离而出,从而得到纯度较高多酚。目前常用金属离子有A13+、Zn2+、Fe2+、M92+、Ba2+、Ca2+等,其中A13+、Zn2+较为理想。离子沉淀法优点就是不使