第四章 感觉和知觉

- 格式:doc

- 大小:77.00 KB

- 文档页数:7

第四章感觉和知觉感觉和知觉是最简单的心理现象,是人们认识世界的开端。

因此,要了解人的丰富而复杂的心理活动,必须从感觉、知觉开始。

第一节感觉与知觉概述一、什么是感觉和知觉每个人都生活在一个丰富多彩的世界里,当人们认识一种事物时,首先认识事物的颜色、声音、气味、温度、硬度等个别属性。

客观事物的这些个别属性通过我们的各种感觉器官反映到大脑中,大脑便获得了外部世界的各种信息,我们也就产生了相应的感觉。

所以,感觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的个别属性的反映。

感觉不仅反映事物的外部属性,而且反映肌体的变化和内部器官的状况,如人体的运动、干渴、饥饿、疼痛等内部信息。

感觉是脑反映现实的最简单的心理过程。

在实际生活中,物体的个别属性并不能脱离具体的物体而独立存在。

因此,人对物体个别属性的反映是作为物体的一个方面而与整个物体同时被反映的。

人在认识客观世界的过程中,不仅形成了属性和物体间关系的经验,而且也形成了物体各属性间关系的经验。

当物体直接作用于人的感觉器官时,人不仅能够反映这个物体的个别属性,而且能够通过各种感觉器官的协同活动,在大脑里将物体的各种属性按其相互的联系和关系整合成一个整体,从而形成该事物的完整映象,这就是知觉。

因此,知觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的整体的反映。

知觉对事物的反映不是指对事物各种感觉刺激的简单总和,而是对事物多种属性和各部分之间相互关系的综合反映,是比感觉复杂的心理过程。

感觉和知觉虽然是最简单的心理现象,但其作用却非常重要。

首先,感知觉是人们认识的开端,是获得知识经验的源泉。

人对客观世界的认识是从感知觉开始的。

人类的知识无论来自直接经验,或者来自间接经验,都是先通过感知觉获得的。

人类的知识无论多么复杂,也都是建立在通过感知觉而获得感性知识的基础上。

没有感知觉,没有直接的经验,就不能认识世界,就不能获得任何知识。

其次,感知觉是人类一切心理活动的基础。

没有感觉和知觉,外部刺激就不可能进入人脑,人也不可能产生如记忆、思维、想象、情感等一系列复杂的心理活动。

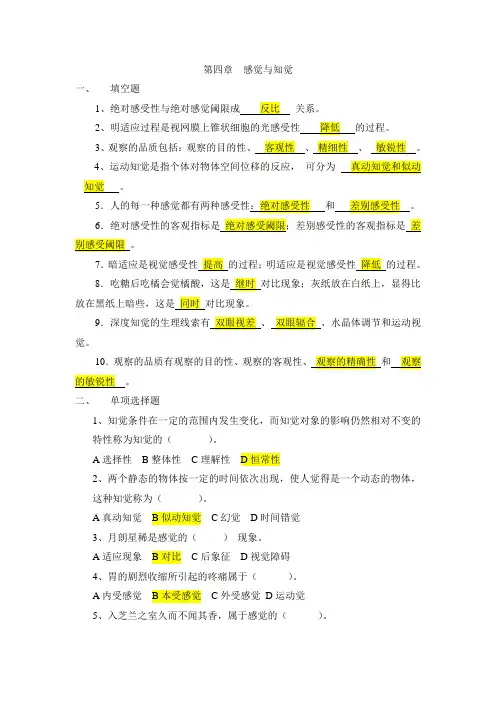

第四章感觉与知觉一、填空题1关系。

23、观察的品质包括:4、运动知觉是指个体对物体空间位移的反应,可分为567.89觉。

10.观察的品质有观察的目的性、二、单项选择题1、知觉条件在一定的范围内发生变化,而知觉对象的影响仍然相对不变的特性称为知觉的()。

A选择性B整体性C理解性D恒常性2、两个静态的物体按一定的时间依次出现,使人觉得是一个动态的物体,这种知觉称为()。

A真动知觉B似动知觉C幻觉D时间错觉3、月朗星稀是感觉的()现象。

A适应现象B对比C后象征D视觉障碍4、胃的剧烈收缩所引起的疼痛属于()。

A内受感觉B本受感觉C外受感觉D运动觉5、入芝兰之室久而不闻其香,属于感觉的()。

A继进对比B回想C适应D继时对比6、对事物的各种属性,各个部分以及它们之间的关系的综合的整体的直接反映称为()。

A思维B感觉C知觉D概括7、个体对同一物体的凹凸或对不同物体的远近的反应称为()知觉。

A深度B大小C形状D面积8、视觉属于()。

A内受感觉B本受感觉C机体觉D外受感觉9、个体对客观现象的延续性和顺序性的反应是()知觉。

A运动B空间C方位D时间10、机体位置运动状态的反应是()感觉。

A外受B内受C本受D皮肤11、费希纳指出符合对数定律的是()。

A 心理量和物理量的关系B心理量变化和物理量C物理量的变化和心理量D感觉和感觉阈限12、最简单最低级的心理现象是()A 感觉B知觉C记忆D注意13、内脏痛觉属于()A外受感觉B本受感觉C内受感觉D感受性14、从黑暗处到明亮处感受性降低的过程叫()A嗅觉B皮肤觉C暗适应D明适应15、没有适应现象的感觉是()A嗅觉B皮肤温度觉C触压觉D痛觉16.人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的整体属性的反映是( ):A.感觉B.反应c.知觉D.阈限17.人对最小的客观刺激量的感觉能力是( ):A.感觉阈限B.绝对感觉阈限C绝对感受性D.差别感受性18.闻到苹果香味,看到苹果红色外观出磨苹果感到光滑等引起的心理活动是( )。

第四章感觉和知觉【考试要求】通过对本章的复习,了解感觉的概念及种类,正确理解感受野与特征侦察;熟悉知觉的概念与分类,能根据具体事例来正确区分空间知觉(形状知觉、深度知觉、方位知觉、大小知觉)、时间知觉、运动知觉(真动知觉、似动知觉)、错觉(大小错觉、方向错觉、线条弯曲错觉、线条长短错觉)的种类;正确理解感受性和感觉阈限的概念及两者的关系,观察的概念及其品质;掌握心理量和物理量之间关系的定律,感觉适应、对比现象,知觉的基本特性及其运用;能联系实际综合分析与掌握良好观察力的培养方法。

【大纲内容与重点】第一节感觉与知觉的概述一、感觉的概述(一)什么是感觉感觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物个别属性的反映。

人的认识过程从简单到复杂可分为若干阶段。

感觉属于人的认识过程的初级阶段。

感觉是关于客观事物最原始的心理信息,感觉是我们认识世界的第一步,是关于世界一切知识的最初源泉(二)感觉的分类划分感觉种类可以依据不同的标准。

1.从刺激的来源分,感觉可分为外受感觉、内受感觉和本受感觉。

外受感觉接受身体外部的刺激,反映外界事物的个别属性。

如视觉、听觉、嗅觉、味觉、皮肤感觉等。

内受感觉是人对机体内的刺激即身体内脏器官的不同状态的反映。

如饥饿觉、渴觉、内脏痛觉等。

人身体外部的事物属于客观存在,人的机体对于人的意识来说也是客观存在,因此人对自己机体这个客观存在也有感觉。

例如,人的肠胃收缩时,人对这种刺激也会产生相应的饥饿觉或内脏痛觉。

本受感觉就是运动觉或动觉。

它接受的刺激是人在运动时肌肉的活动情况。

本受感觉是对机体位置、运动状态的反映。

2.从刺激的性质来分,感觉又可分为电磁的、机械的、热的、化学的四大类。

视觉是对电磁波(光波)的反映。

听觉是对机械振动(声波)的反映。

温度觉是对热(即温度)的反映;味觉、嗅觉是对化学刺激的反映。

如气味、味道等。

(三)感受野与特征侦察20世纪60年代后期,研究者采用微电极技术研究神经系统的感觉信息加工,发现,当呈现某种特定刺激的同时,可记录到感觉神经通路及大脑皮质各水平上单个神经细胞的放电现象。

第四章学前儿童的感知觉一、感知觉概述1、感觉和知觉的概念(1)感觉:感觉是指人脑对直接作用于感觉器官的刺激物的个别属性的反映,属于简单的心理现象,主要与生理作用相联系。

(2)知觉:指人脑对直接作用于感觉器官的事物的整体的反应。

他以感觉为基础,但并非感觉成分的简单相加,而是对感觉所提供信息的加工。

他反映刺激代表的意义,受经验影响,因此对同一事物的知觉会有所不同。

(3)观察力:观察是一种有目的、有计划、比较持久的知觉过程,是知觉的高级形态。

观察力是指人在观察过程中表现出的稳定的品质和能力。

2、感知觉的种类(1)感觉:视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉。

(2)知觉:空间知觉【方位知觉,深度(距离)知觉】,物体知觉【形状知觉,大小知觉】,时间知觉,观察力。

3、感知觉在心理发展中的意义(1)感知觉是人生最早出现的认识过程,是其他认识过程的基础(2)感知觉是婴儿认识世界和自己的基本手段(3)感知觉在儿童的认识活动中仍占主导地位二、学前儿童感知觉的发展(一)学前儿童感觉的发展:视觉、听觉、触觉、痛觉1、视觉的发展(1)视敏度①视力发展的一般情况a.出生1天的新生儿,其视力仅相当于成人的20/150。

b.半岁至1岁期间,儿童的视力已可达到成人的正常水平。

c.对3岁以下的儿童很难用E字表来测查视力,因为儿童的方位知觉,尤其是左右方位的知觉水平不高,常常分不清楚。

d.3岁以上的儿童在测查前要经过训练,让儿童明白测查要求,但仍旧难免有错误。

e.3~6岁儿童的视力随年龄增长而提高。

②视力发展的特殊情况:远视、近视、弱视。

(2)颜色视觉(辨色力)①儿童出生不久就具备了辨别彩色和非彩色的能力,而且表现出对彩色的“视觉偏好”。

②即使同为彩色,婴儿也能区别它们并表现出对它们的不同“态度”。

(了解儿童颜色识别能力的方法:a.配对法。

b.指认法。

c.命名法。

)2.听觉的发展(1)婴儿的听觉偏爱①1~2个月的婴儿偏爱乐音而不喜欢噪音;喜欢听人说话的声音,尤其是母亲的声音;②2个月以上的婴儿似乎更喜欢优美舒缓的音乐;③7~8个月的儿童已乐于合着音乐的节拍而舞动双臂和身躯;对成人安详、愉快、柔和的语调报以欢愉的表情,而对生硬、呆板、严厉的声音表示烦躁、不安、甚至大哭。

第四章感觉、知觉、观察[教学目标]1、理解感觉、知觉和观察的概念及作用。

2、掌握感知、观察规律在教育教学中的运用。

3、了解观察的策略。

4、培养学生良好的感知和观察能力。

[教学重点和难点]1、感觉、知觉和观察的概念及作用。

2、感知规律及其在教育教学中的运用。

[教学时数] 3学时第一节感觉、知觉、观察概述一、感觉、知觉、观察的概念(一)感觉感觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物个别属性的反映。

人们周围的客观事物通常具有多种属性,如颜色、声音、气味、滋味、温度、硬度等等,当事物的个别属性直接作用于人的眼、耳、鼻、舌、身等感觉器官时,人就会有所反映,这种反映就是感觉。

(二)知觉知觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物整体的综合的反映。

客观事物的各种属性或各个部分总是结合为整体而存在,或统一于事物的整体之中的。

因而,当客观事物直接作用于人的感觉器官时,通常会在头脑中产生关于这个事物整体的映象,这便是知觉。

感觉和知觉在日常生活中是密不可分的,统称感知。

(三)观察观察指有目的、有计划、有思维参加的比较持久的知觉。

知觉有时是有意的,有时是无意的,而观察则是有意识、有目的的知觉。

二、感觉、知觉、观察的作用(一)是认识世界的基本途径感知、观察是认识过程的低级阶段。

一切较高级的、复杂的心理现象如思维、情感和意志等都是在感知、观察的基础上产生的。

(二)是从事各种实践活动的必要条件可以说,人类的各种实践活动都离不开感知、观察。

例如,学生对知识技能的掌握、科学家的创造发明、艺术家的艺术创作离不开感知和观察活动。

(三)是维持正常心理活动的必要条件“感觉剥夺”实验可以充分说明感知对维持正常心理活动的重要性。

俄国医生鲍特金(1830—1889)描述过一个病例。

这个病人除了一只眼和手上的一小部分有感觉外,全身其他部分都失去了感觉。

如果这个病人再闭上这只眼,别人也不去动他那只手,他很快就睡着了。

也就是说,如果一个人不通过感知接受外界的任何刺激,他就会失去意识。

这样的人根本就无法生存,更谈不上什么认识世界了。

所以,人必须通过感知、观察,获得外界和自身的信息,才能维持正常生活。

第二节感觉、知觉的规律一、感觉的种类及其规律(一)感觉的种类人的感觉依据刺激的来源和反映事物个别属性的特点,可以分为外部感觉和内部感觉两大类。

1、外部感觉反映外界事物的个别属性的感觉称外部感觉。

这类感觉的感受器位于身体的表面或接近身体表面的地方。

外部感觉包括视觉、听觉、嗅觉、味觉和肤觉等。

(1)视觉视觉是可见光波刺激视分析器而产生的。

视觉的适宜刺激是波长为400—760毫微米的电磁波,即可见光波。

光波的物理性质与我们视觉中的色调、明度、饱和度有密切的关系。

(2)听觉听觉是声波作用于听分析器所产生的感觉。

听觉的适宜刺激是16-20000赫兹的声波。

人所听到的音高、音强、音色主要是由声波的频率、振幅、波形等三个基本物理性质所决定的。

声音也可以按波形和振幅是否有周期性的振动而分为乐音和噪音。

噪音超过一定的强度,较长时间作用于听觉器官,就会影响人们工作效率和身心健康。

听觉对于人来说,其重要性仅次于视觉。

它接收10%以上的信息,对人的生活和学习也有很重要的作用。

(3)嗅觉对有气味的物质微粒的刺激作出反映就引起嗅觉。

嗅觉的适宜刺激是有气味的气体物质。

嗅觉的感受器是位于人鼻腔中的嗅细胞。

(4)味觉对能溶解于水或唾液的有滋味的物质刺激作出反应就引起味觉。

味觉的适宜刺激是溶于水的化学物质。

一般认为有四种基本味觉:苦、酸、咸、甜。

可以用奎宁、醋酸、食盐、蔗糖引起上述四种味觉。

(5)肤觉肤觉是物体的机械特性、温度特性、电的特性作用于相应的外周感受器时所产生的感觉。

肤觉是个总的称呼,它包括触压觉、温度觉和痛觉三种主要形式。

痛觉是有机体的警报系统,它提供刺激物带来的危害信号。

2、内部感觉反映身体位置、运动和内脏器官状态及变化的感觉称内部感觉。

这类感觉的感受器位于内脏器官和身体组织内。

内部感觉包括动觉、静觉和机体觉。

(1)动觉(运动觉)动觉是反映骨骼肌运动和身体位置状态的感觉。

动觉感受器位于肌肉、肌腱和关节中。

人能够知道自己身体的位置和运动,运动的强度和速度,肌肉的松紧和物体的轻重等,就是凭借动觉而实现的。

(2)静觉(平衡觉)平衡觉是反映头部运动速率和方向的感觉。

平衡觉的感受器叫前庭器官,位于内耳。

人对头部和身体的移动、上下升降、翻身倒置、摇晃振动等运动的辨别都要依靠静觉。

(3)机体觉(内脏觉)反映内脏各器官活动和变化状况的感觉叫机体觉。

机体觉的感受器分布于各脏器(如食道、胃肠、膀胱、肺、血管等)壁内。

(二)感觉的规律性虽然每个人都有着不同类型的感觉,但这些感觉的发生和发展却有着共同的规律。

1、感受性与感觉阈限感受性是感觉器官对适宜刺激的感觉能力。

心理学用感觉阈限来度量感觉能力。

阈限就是界限。

感受性有绝对感受性和差别感受性之分,分别用绝对阈限和差别阈限来衡量。

(1)绝对感受性与绝对感觉阈限人刚刚能觉察出最小刺激量的感觉能力叫绝对感受性。

绝对感受性的强弱是用绝对阈限的值来衡量的。

刚能引起感觉的最小刺激量叫绝对感觉阈限。

当引起感觉的刺激量不断地增加,超过一定的限度时,感官受到破坏,引起痛觉。

绝对感觉阈限和绝对感受性之间成反比关系。

即绝对感觉阈限的值越小,说明感受性越高;绝对感觉阈限的值越大,绝对感受性越低。

(2)差别感受性与差别感觉阈限差别感受性就是刚能觉察出同类刺激最小差别量的感觉能力。

这是从能否觉察出刺激量的变化或差别方面来考察感觉能力。

刺激量的变化一定要达到一定的量,个体才能觉察出来。

这种刚刚能感觉两个同类刺激的最小差别量,叫差别感觉阈限,这是衡量差别感受性的指标。

差别感受性是通过差别感觉阈限来衡量的,二者也成反比关系,即人的差别感觉阈限越大,差别感受性越低;差别感觉阈限越小,则差别感受性越高。

1934,德国生理学家韦伯在研究感觉的差别阈限时发现,以I表示原初刺激强度,以ΔI表示差别阈限,那么在一定强度范围内ΔI与I之比是一个常数,用公式表示:ΔI/I=K。

这就是韦伯公式,也叫韦伯定律。

K被称作韦伯常数,有时亦称韦伯分数。

因为差别阈限ΔI的数值会因原刺激的不同而不同,所以人们便把韦伯分数K称为相对差别阈限。

应当指出,不同感觉的韦伯常数是不同的,韦伯定律只是在中等刺激强度的范围内才是正确的。

在刺激过强或过弱时,相对差别阈限都会有变化。

应当指出的是,不仅绝对感受性会因人而异,差别感受性也会因人而异。

即便是对同一个人,差别感受性也不是一成不变的,这也会随客观条件的变化而发生变化。

2、感受性的变化(1)感觉适应感觉适应是指相同的刺激持续作用于某一感受器而使感受性发生变化(提高或降低)的现象。

在现实生活中,适应现象是普遍存在的。

感觉适应,在不同感觉中,其表现和速度各不相同。

视觉适应有暗适应和明适应。

“入芝兰之室,久而不闻其香;入鲍鱼之肆,久而不闻其臭”,说的则是嗅觉的适应。

味觉和触觉的适应也都比较明显。

痛觉则最难适应或几乎没有适应,因为痛觉是伤害性刺激的信号,如果痛觉很容易适应的话就会危及有机体的生存,所以痛觉具有生物学意义。

适应可引起感受性的提高,也可引起感受性降低。

在一般情况下,感受器如果受到强烈刺激的持续作用时,感受性就会降低;如果受到微弱刺激的持续作用时,感受性就会提高。

人们正是依靠感受性变化以适应外界环境的不断变化,使人与环境保持平衡,便于生活和工作。

(2)感觉对比同一感受器接受不同刺激而使感受性发生变化的现象叫感觉对比。

感觉对比有同时对比和先后对比两类。

同时对比是指两个刺激物同时作用于同一感受器而产生的对这种刺激物的感受性变化。

例如,同一个白色的方形放在白色的背景上显得暗,而放在黑色的背景上则显得亮。

先后对比是两个刺激物先后作用于同一感受器而产生的对这种刺激物的感受性的变化。

如吃糖之后再吃苹果,就不会觉得苹果甜,而吃苦药后再吃苹果,就会觉得苹果特别甜。

(3)不同感觉的相互作用不同感觉之间的相互作用,也可引起感受性的变化。

这是因为,大脑是分析器的综合体,不同分析器的活动总会发生或多或少的相互影响,从而引起某种感受性提高或降低。

其一般规律是,弱的感觉能提高另一种感觉的感受性;强的感觉能降低另一种感觉的感受性。

例如,弱的听觉刺激能提高视觉的颜色感受性;在强烈噪音的影响下,视觉的差别感受性会明显降低。

(4)联觉联觉是指一种感觉引起另一种感觉的心理现象,所谓“甜美的嗓音”、“明快的曲调”、“凝重的乐曲”等都是联觉现象。

最容易产生联觉现象的是颜色感觉。

如,红、橙、黄等颜色往往引起温暖的感觉,故称之为暖色。

蓝、青、紫等颜色往往使人产生寒冷的感觉,故称之为冷色,冷色往往使人产生深远感,故又称之为退色。

不同的色调也会引起不同的心理效应。

红色使人兴奋,蓝色使人镇静,绿色使人和缓,玫瑰色使人振奋等。

此外色调的浓淡还能引起轻重的感觉,同样大小的两个纸箱,白色的会使人感到轻些,黑色的则会使人感到重些。

听觉和视觉也有联觉现象,在听觉的刺激下会产生视觉形象,这是人们欣赏音乐的一种心理基础。

(5)后像对感受器的刺激作用停止以后,感觉并不立即消失,还能保持一个极短的时间。

这种暂时保留下来的感觉印象叫后像。

我们看电影电视就是依靠视觉后像的作用。

后像是由于神经的后作用而发生的,它存在于各种感觉之中。

后像在视觉中表现得特别明显。

如夜晚将火把以一定速度作划圈动作,就会出现一个火圈;电扇转动时,几个叶片看上去像一个圆盘,这些就是视觉后像作用的结果。

电影胶片一张一张是间断的,由于后像作用,每秒放映24格底片时我们就能看到连续的活动画面。

3、感受性和练习在人的生活实践中,感受性可以通过练习而得到提高。

实际上,人的各种感觉的感受性的提高都有极大的潜力,通过实践活动和专门训练可以得到发展和完善。

二、知觉的种类及其规律(一)知觉的种类根据知觉中起主导作用的分析器的活动,可以把知觉分为视知觉、听知觉、味知觉、嗅知觉和触知觉等。

根据知觉对象的性质加以分类,可把知觉分为物体知觉和社会知觉两类。

1、物体知觉物体知觉是指人对物或事的知觉。

世界上的一切事物都在一定的空间和时间中运动着,所以,我们对客观事物必须从它的空间特性、时间特性和运动特性去感知、去认识,从而把知觉分为空间知觉、时间知觉和运动知觉。

(1)空间知觉。

空间知觉是客观事物的空间特性在人脑中的反映。

它包括形状知觉、大小知觉、深度知觉及方位知觉等。

(2)时间知觉。

时间知觉是客观现象的延续性和顺序性在人脑中的反映,即对运动过程的长短先后的知觉。

(3)运动知觉。

运动知觉是物体的位置移动在人脑中的反映。

通过运动知觉,人们可以分辨物体的运动和静止,以及运动速度的快和慢。

2、社会知觉社会知觉是个体在社会生活实践过程中对他人、对群体和对自己的知觉。