心血管疾病的风险评估模型

各种心血管疾病的发生发展以及最后转归,有其自身的疾病发展规律,临床上摸索出各种疾病的风险评估模型,转化为各种评分工具来预测疾病的发生、危重程度和预后转归的概率可能性评估,为临床医生、预防和康复医生等提供诊疗依据,已成为重要的临床工具,例如房颤CHA2DS2-VASC评分来预测脑中风发生风险,指导临床医生使用华法林等抗凝药物的标准。评分工具是综合临床,血液学检测、影像学检测等多种技术手段的基础上做出综合判断,是临床重要的疾病检测手段之一。

根据《中国心血管病报告2015》,2014 年中国心血管病(cardiovascular disease,CVD)死亡率仍居疾病死亡构成的首位,高于肿瘤及其他疾病。城市CVD死亡率为261.99/10万,其中心脏病死亡率为136.21/10万。2000年中国35~74岁人群慢性心力衰竭患病率为0.9%;男性0.7%,女性1.0%。近30年来,心衰患病率随着年龄增加显著上升,引起心力衰竭的主要原因已从风湿性瓣膜性心脏病转为冠心病。中国心力衰竭注册登记研究的初步结果:目前心力衰竭患者平均年龄为(66±15)岁,呈上升趋势,54.5%为男性,纽约心脏协会心功能Ⅲ~Ⅳ级占84.7%。心力衰竭的主要合并症构成发生明显变化,瓣膜病所占比例逐年下降,高血压(54.6%)、冠心病(49.4%)及慢性肾脏病(29.7%)成为主要合并症。感染仍是心力衰竭发作的首要诱因,占45.9%,其次为劳累或应激反应(26.0%)以及心肌缺血(23.1%)。心力衰竭是CVD疾患的最后发展阶段,随着中国生活水平的提高,高血压病、冠心病患者长期生存率明显增加,而心力衰竭的发生率所占比重会更高。心血管疾病已经是现代社会面临的严峻问题,检测技术的发展为疾病的诊疗提供了重要保障,但面对广大的人群仅靠单一技术难以筛选目标人群,风险评估手段就显得尤为重要。

风险评估模型是基于前瞻性人群研究,根据危险因素与发病的关系建立风险预测模型,并在此基础上建立简易的风险评估工具,虽有局限性但为临床工作带来了极大便利。临床上常用的风险预测评估模型主要包括下面几种。

CVD包括冠心病事件(Coronary heart disease)和脑卒中(stroke)已成为危害人类健康的主要疾病,给个人、家庭和社会带来了沉重的经济和精神负担。心血管疾病的危险因素在人群中普遍存在,如高血压、高血脂、高血糖、肥胖、吸烟等;健康风险评估是一种有效的鉴别高危人群的方法;风险评估本身也是一种健康管理的激励机制;对危险因素的干预能有效的降低健康风险,从而延缓疾病发生。

一、健康管理和健康风险评估

健康管理是对个人或人群的健康危险因素进行全面管理的过程。其宗旨是调动个人、集体和社会的积极性,有效地利用有限的资源来达到最大的健康效果。健康风险评估是健康管理过程中关键的专业技术部分,并且只有通过健康管理才能实现,是慢性病预防的第一步,也称为危险预测模型。它是通过所收集的大量

的个人健康信息,分析建立生活方式、环境、遗传等危险因素与健康状态之间的量化关系,预测个人在一定时间内发生某种特定疾病或因为某种特定疾病导致死亡的可能性,并据此按人群的需求提供有针对性的控制与干预,以帮助政府、企业、保险公司和个人,用最少的成本达到最大的健康效果。

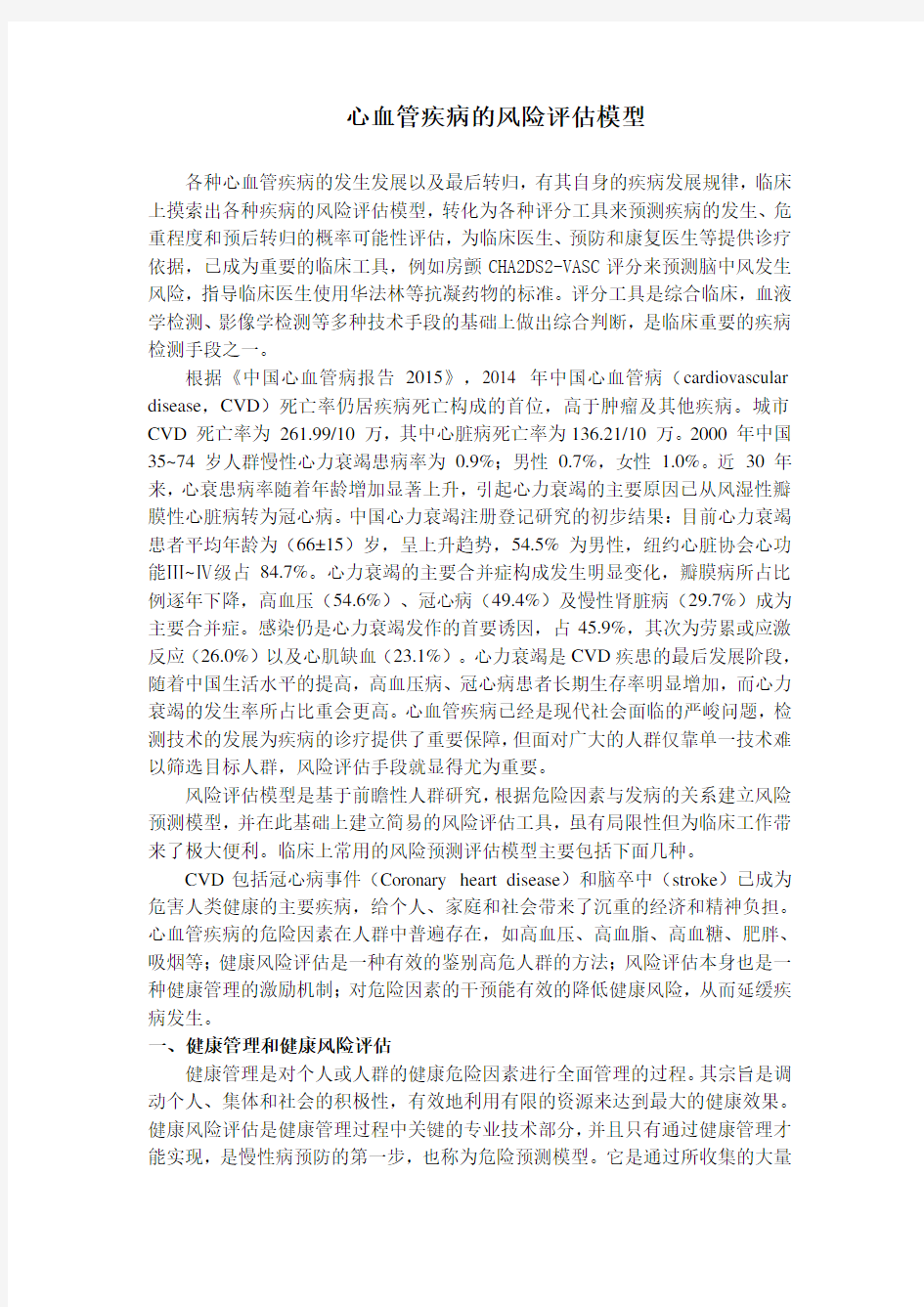

健康风险评估最常用的方法是多因素模型法,它建立在多因素数理分析基础上,即采用统计学概率理论的方法得出患病危险性与危险因素之间的关系模型,能同时包括多种危险因素,常用的有多元回归(logistic 回归 和 Cox 回归)。险度),由于方程的结果反映了个体主要危险因素的综合发病或死亡危险,也被称为综合心血管病危险(total risk )。绝对危险度是以人群的平均危险因素水平和平均发病率对Cox 生存函数进行调整,如10 年发病危险概率(P ) 的计算公式为:

其中,β1 至βp 为各危险因素不同分层的偏回归系数,x 1…x p 为每个人各危险因素的水平,M 1…M p 为本人群各危险因素的平均水平。S 0 ( t ) 为在t 时间(如10年)的平均生存函数,即危险因素平均水平时的生存函数。

1993年,新西兰成为最早引入“综合风险”进行高血压管理的国家。同年,美国国家胆固醇教育计划(The National Cholesterol Education Program ,NCEP )提出将血脂管理与其他心血管疾病危险因素的管理结合起来。之后,欧洲心脏病协会、欧洲动脉硬化协会、欧洲高血压协会提议将多个危险因素的综合危险作为冠心病防治指南中进行降压、降脂治疗的主要标准,而且,国际上多家心血管病协会都在疾病防治指南中采用了综合危险的概念,并在实际中应用。

心血管疾病危险预测模型的典型代表是Framingham 心脏研究建立的冠心病风险预测模型,该模型被用于预测不同危险水平的个体在一定时间内(如10年)发生冠心病危险的概率。西方国家多以Framingham 心脏研究建立的风险评估模型为基础,制定适合本国的综合危险评估指南。由于Framingham 心脏研究的对象是美国白人,有研究显示其预测结果并不适用于所有人群(不同地区或不同民族的人群)。因此许多国家和地区也利用自己的研究队列建立了适宜本民族人群特点的预测模型。

二、心血管疾病风险评估

心血管疾病预防实践的进展很大程度得益于对各种危险因素(如高血压、高胆固醇血症、糖尿病、肥胖等)的研究,其发病是多种危险因素综合作用的结果,如何根据各种危险因素水平综合评估个体未来发生心血管疾病的绝对危险,以便对处于不同危险等级的患者分别进行不同力度的干预是目前心血管防治领域的热点,而心血管疾病危险预测模型就是以是否发病或死亡作为因变量,以危险因素为自变量,通过logistic 回归 和 Cox 回归建立回归方程,预测个体在未来某个时间(5年或10年)心血管疾病发病或死亡的可能性。 ()[]()M x f t S P ,exp 01-=()()()

p

p p M x M x M x f -++-=ββ...,111

(一)心血管疾病发生风险评估模型

目前全球已有多个心血管风险评估工具,如弗明汉(Framingham)危险评分、ATP-Ⅲ、欧洲心脏手术风险评分(EURO-SCORE)、Reynolds、心血管风险评分(QRISK)、世界卫生组织/国际高血压协会(WHO/ISH)和缺血性心血管病(Ischemic Cardiovascular Disease,ICVD)风险评估等;其中,最著名的当属根据Framingham 心脏研究发展而来的Framingham10年风险评分。

这些评估模型存在如下局限性: (1)衍生于特定的白种人群;(2)仅限于评估冠心病风险。为克服这些局限性,美国国立心脏、肺和血液研究所决定联合美国心脏病学院(American College of Cardiology,ACC)、美国心脏协会(American Heart Association,AHA)以及其他专业学术组织共同制定新的风险评估指南和工具。

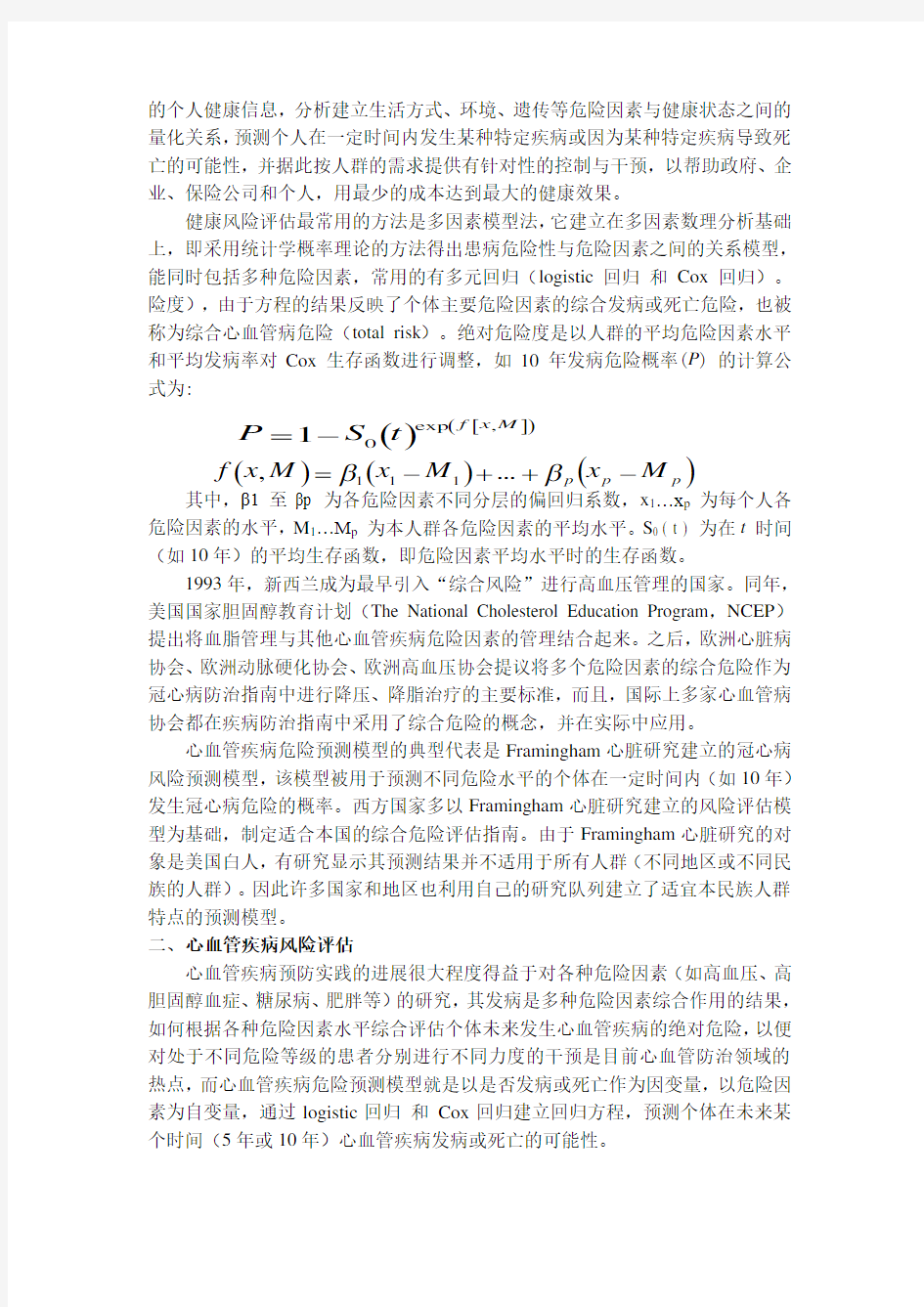

在历经6年严谨、科学和客观的制定过程之后,2013 年底由ACC和AHA 共同发布了《2013年ACC /AHA心血管风险评估指南》。新指南借鉴Framingham 心脏研究建立风险预测公式的经验,建立了基于汇总队列公式的新型心血管风险评估工具,同时解答心血管风险评估中的两个关键问题:(1)定量风险评估后新型危险因素的应用价值;(2)长期(≥15年或终生)风险评估的策略,旨在为指导一级预防的心血管疾病定量风险评估提供全新工具和理念。各种风险评估模型各有优势和各自的针对性,详见表1.

表1 心血管风险评估工具比较

评估工具纳入研究研究人群发表

时间

危险因素评估终点采用指

南

Framing ham-CH D Framing

ham

欧洲裔美国人,

无

CHD男性2489

名,

女性2856名,年

龄

30~74岁,随访

12年

1998 年龄、性别、TC、

LDL-C、HDL-C、

血压、糖尿病和

吸烟

10年风险:心

绞痛、MI和

CHD死亡

—

ATP-ⅢFraming

ham 欧洲裔美国人,

无

CHD男性2489

名,

女性2856名,年

龄

30~74岁,随访

12年

2001 年龄、性别、TC、

HDL-C、血压、

血压治疗情况和

吸烟

10年风险:

MI和CHD死

亡

2001

年

NCEP

ATP-

Ⅲ

EURO-S CORE 12

Cohorts

欧洲12个国家人

群,无CVD男性

88080名,女性

117098名,随访

270万人年

2003 年龄、性别、TC、

HDL-C、血压和

吸烟

10年风险:

CHD死亡、卒

中死亡和冠状

动脉血运重建

2011

年

ESC/E

AS血

脂异常

管理指

南

Lloyd-J ones/ Framing ham algorith m Framing

ham

欧洲裔美国人,

无

CVD男性3564

名,

女性4362名,年

龄

50岁,随访

111777人年

2006 年龄、性别、TC、

血压、糖尿病、

当前吸烟和BMI

终生风险:

MI、冠状动脉

缺血、CHD死

亡、心绞痛、

缺血性卒中、

间歇性跛行、

其他的心血管

原因死亡

2013

年IAS

血脂异

常管理

全球推

荐

ICVD USA-PR

C 中国人,无CHD

和卒中男性4890

名,女性5013名,

年龄35~59岁,

平均随访15.1年

2006 年龄、性别、血

压、TC、BMI、

吸烟和糖尿病

10年风险:

MI、卒中和心

血管疾病死亡

2010

年心血

管疾病

一级预

防中国

专家共

识

Reynold s-women Women’s

Health

Study

欧洲裔美国人,

健康女性24558

名,

年龄≥45岁,随访

10.2年

2007 年龄、TC、

HDL-C、hs-CRP、

血压、HbA1c、

吸烟和早发MI

家族史

10年风险:

MI、CHD死

亡、卒中、卒

中死亡和冠状

动脉血运重建

—

Reynold s-men Physicia

ns Health

Study

欧洲裔美国人,

无糖尿病和

CVD,男性10724

名,年龄≥50岁,

随访10.8年

2008 年龄、TC、

HDL-C、hs-CRP、

血压、吸烟和早

发MI家族史

10年风险:

MI、CHD死

亡、卒中、卒

中死亡和冠状

动脉血运重建

—

Framing ham-Glo bal Framing

ham

欧洲裔美国人,

无CVD男性

4419名,

女性4522名,年

龄30~74岁,随

访12年

2008 年龄、性别、TC、

HDL-C、血压、

血压治疗情况、

糖尿病和吸烟

10年风险:

MI、CHD死

亡、卒中、卒

中死亡和心力

衰竭

—

QRISK2QRESE

ARCH 英国人(占

96.5%),无CVD

和他汀使用史,

男性1136761名,

女性1149054名,

年龄35~74岁,

随访1600万人年

2008 年龄、性别、血

压、血压治疗情

况、吸烟、TC/

HDL-C、早发

CHD家族史、

BMI、社会剥夺、

类风湿关节炎、

心房颤动、慢性

肾脏疾病

10年风险:

MI、心绞痛、

卒中和TIA

2014

年英国

NICE

血脂管

理指南

WHO /ISH ——2008 年龄、性别、

血压、吸烟、

TC和糖尿病

10年风险:致死

性MI或卒中,

非致死性MI或

卒中

—

Pooled Cohort Risk Equatio ns ARIC,

CARDI

A,CHS,

Framing

ham

欧洲和非洲裔美

国人,健康人,

男性10745名,

女性13881名,

年龄40~79岁,

随访>12年

2013 年龄、性别、

TC、HDL-C、

血压、血压治

疗情况、糖尿

病和当前吸烟

状况

10年风险:CHD

死亡、致死性或

非致死性卒中

2013

年

ACC/A

HA控

制胆固

醇降低

ASCV

D风险

指南注: ASCVD: 动脉粥样硬化性心血管疾病,BMI: 体质指数,CHD: 冠心病,

CVD: 心血管疾病,Hb A1c: 糖化血红蛋白Alc,HDL-C: 高密度脂蛋白胆固醇,hs-CRP: 高敏C反应蛋白;LDL-C: 低高密度脂蛋白胆固醇;MI: 心肌梗死;TC: 总胆固醇;TIA: 短暂性脑缺血发作

(二)Framingham心血管疾病风险预测模型

Framingham心脏研究团队于1967年创建,以年龄、血清总胆固醇、收缩压、体质量、血红蛋白、吸烟和心电图异常共7个危险因素与冠心病发生之间关系的多变量logiStic回归模型。1991年AnderSon等扩大样本量,纳入高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)对发病的影响,开发了预测冠心病的参数方程。与logiStic回归模型相比,该方程可提供不同时间长度的风险预测值,且其数据库更大、更新,为心血管疾病发病风险的评估奠定了基础,缺点是研究人群单一,为美国白种人。1998年WilSon等基于Framingham 心脏研究社区队列(共5345例、30~74岁)的前瞻性单中心研究,将美国第五次高血压全国联合委员会定义的血压分级和

NCEP定义的总胆固醇(TC)及低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)的分类纳入冠心病预测方程。

2001年Framingham心血管疾病风险预测模型最终完善,NCEP成年人治疗组提出Framingham风险评分(Framingham Risk Score, FRS)。ATPⅢ提出:冠心病主要危险因素有吸烟、高血压(血压>140/90mmHg或正使用高血压药物治疗)、低HDL-C(<40mg/dL)、早发心血管疾病家族史(一级亲属中冠心病发病男性<55岁、女性<65岁)和年龄(男性>45岁、女性>55岁)。HDL-C >60 mg/dL(1.55mmol/L)时,可抵消1个危险因素。具有2个以上危险因素者可用FRS评估未来10年冠心病风险,根据风险值决定LDL-C目标值和改变生活方式及药物治疗的阈值。FRS纳入的指标未包括糖尿病,而是将糖尿病、有症状的颈动脉疾病、外周动脉疾病和腹主动脉瘤提升为冠心病的等危症,具有任何一项者未来10年发生冠心病的风险>20%。FRS的提出基于多项随机临床试验,应用于初级预防的高危心血管疾病人群,为其提供总体心血管疾病风险评分。FRS评分不需要验室结果[以身体质量指数(Body Mass Index,BMI)代替TC 和HDL-C],其重点关注高危人群的血脂、血压、血糖等危险因素,且具有较好的预测能力,在世界各地得到了广泛应用。其后在其基础上有延伸了各个亚组人群的风险分析模型,例如2007年开发雷诺风险评分(Reynolds Risk Score, RRS)以评估女性的心血管事件(包括心肌梗死、缺血性脑卒中、冠状动脉血运重建和心血管死亡)风险,并于2008年发布适用于男性的RRS。

Framingham 风险评分具体使用方法:根据胆固醇水平和非胆固醇因素计算个体未来10年冠心病发作几率。非胆固醇因素又分为高危因素、主要危险因素和其他因素。高危因素包括:糖尿病;已经具有冠心病的证据,例如有过心脏病发作,做过搭桥手术等;心脏外的动脉已经发生动脉硬化;动脉硬化可以导致末梢血液循环障碍、腹主动脉瘤和中风等。主要危险因素包括:男性>45岁,女性>55岁;吸烟;高血压(>140/90mmHg或正在接受高血压病治疗);高密度脂蛋白<40mg/dl;一级亲属中<55岁男性发生冠心病史,<65岁女性发生冠心病史。具有高危因素中任何一项者在十年中发生心脏病或心脏病复发的可能性>20%(即10年心脏病危险>20%);具有0~1个主要危险因素者十年心脏病危险>10%;具有2项,或2项以上主要危险因素者十年心脏病危险可以是<10%,10~20%,或>20%。其他危险因素包括:肥胖、高饱和脂肪酸和高胆固醇饮食、运动少和高半胱氨酸和脂蛋白a水平升高。虽然在Framingham危险评分计算公式中不包括这些因素,仍然被认为是冠心病的危险因素。

2013年,AHA/ACC发布关于心血管风险评估新指南,即汇总队列方程。该风险评分通过分析一系列具有里程碑意义的大型队列研究,如Framingham 原始和后代研究、心血管健康研究、年轻人冠状动脉风险发展研究和社区动脉粥样硬化风险研究等,为40~79岁的非西班牙裔美国黑人和白人提供了按种族和性别分类的预测方法,能预测今后10年内发生首次动脉粥样硬化性心血管疾病(Atherosclerotic Cardiovascular Disease,ASCVD)硬终点事件(包括非致死性

心肌梗死、冠心病死亡或致死性、非致死性卒中)的风险。对20~59岁人群还可计算终生风险,建议从20岁开始每4~6个月进行1次风险评估。对于20~79岁无ASCVD的成年人,每4~6年评估传统的ASCVD 危险因素;对于40~79岁无ASCVD的成年人,每4~6年评估10年ASCVD风险是合理的;对于20~59岁无ASCVD且短期风险不高的成年人,可以考虑根据传统危险因素评估30年或终生ASCVD风险。

ACC与AHA联合公布“2013ACC/AHA心血管风险评估指南”。该指南以动脉粥样硬化相关性事件10年风险作为首要关注对象,不再强调胆固醇等单项指标达标值。该指南同时提供风险预测附加公式,并提出不同人群高危者的识别方法和主要干预措施(见下图:传统危险因素包括年龄、性别、总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、血压、血压治疗状况、糖尿病和当前吸烟情况。)。

图1 《2013 年ACC /AHA 心血管风险评估指南》推荐的风险评估流程十年风险定义为发生首次ASCVD的风险,汇集队列方程(Pooled Cohort Equations,表2):汇集队列方程运用在线计算器或手机软件评估个体未来10年ASCVD发生风险(致死性及非致死性心血管疾病及脑卒中)。汇集队列方程的建模数据来源于美国心肺和血液研究所的多项大型队列研究(ARIC研究、CARDIA 研究、Framingham研究等),模型包括性别、年龄、种族、总胆固醇、高密度脂蛋白、收缩压、是否接受抗高血压治疗、糖尿病、吸烟等项目。结果显示该模型能较好预测未来10年ASCVD的发生风险(AUC:男性0.713,女性0.818)。2014年美国卒中一级预防指南建议使用汇集队列方程计算未来10年ASCVD发生风险,对风险超过10%的高危人群建议使用阿司匹林预防卒中的发生。2014

年美国胆固醇治疗指南推荐可使用该工具评估未来10年ASCVD发生风险,用于指导他汀治疗的启动时机及治疗强度,如对不伴临床ASCVD及糖尿病,且低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)在70~189 mg/dl的40~75岁个体,当其10年ASCVD风险≥7.5%时可考虑启动中高强度他汀治疗,而对年龄40~75岁不伴临床ASCVD且LDL.C在70~189 mg/dl的糖尿病患者,当其10年ASCVD 风险≥7.5%时应启动高强度他汀治疗,否则,应启动中等强度他汀治疗。汇集队列风险评估方程自发表至今也存在一定争议,部分外部人群验证显示该风险评估模型可能会高估ASCVD风险。

(三)SCORE评估

2003年,欧洲Conroy等基于大型、前瞻性的欧洲队列数据,共12个队列,205178例(女88080例,男117098例)受试者的资料,开发了系统性冠状动脉风险评估模型(systematic coronary risk evaluation, SCORE)。

2007年欧洲心脏病学会(European Society of Cardiology,ESC)针对已知心血管疾病、2型糖尿病或1型糖尿病伴靶器官损害、慢性肾病等已经处于极高或高风险之外的人群,推荐SCORE评估。2011 年ESC血脂异常管理指南推荐SCORE 评估。2007年英国开发了更适合英国人群的心血管风险评分(QRISK),包括年龄、性别、收缩压、吸烟、TC/HDL-C比值、BMI、心血管疾病家族史、降压药物治疗及社会剥夺等危险因素,可评估10年心血管疾病风险。2008年,Hippisley-Cox等将上述风险评分进一步改进,纳入种族、心房颤动、慢性肾病、

类风湿性关节炎等高风险因素,开发了QRISK2风险评分。英国国家健康与保健机构研究所建议根据QRISK2计算的ASCVD10年风险≥10%者,给予阿托伐他汀20mg/d作为一级预防。

(四)WHO/ISH心血管疾病风险评估相关研究

2007年WHO/ISH《心血管疾病预防指南》中关于心血管疾病风险评估和管理的指导意见,针对具有心血管疾病危险因素但尚无明确临床症状者,对流行病学数据进行统计建模,提出分别适用于WHO 14个流行病学亚区的风险预测图表,根据性别、年龄、收缩压、TC、吸烟和糖尿病6项心血管疾病危险因素预测10年致死性和非致死性心血管事件(心肌梗死或卒中)风险,依据风险水平给予具体的干预措施。这是第一个能够在全世界范围使用的心血管疾病风险预测工具,对筛查高危人群,合理配置卫生保健资源起了重要的作用。WHO 先后将该指南以6种语言出版,方便卫生工作者使用。2008年发表的中文版《心血管疾病预防:心血管风险评估和管理袖珍指南》对我国心血管风险评估的发展有很好的借鉴和促进作用。

(五)中国心血管疾病发病风险评估方法的发展

为探讨中国人群心血管疾病危险因素与发病的关系,建立心血管疾病发病危险预测模型,中国多省市队列研究(China multi-provincial cohort study,CMCS)采用前瞻性队列研究,对1992 年建立的11个省市35~64岁队列人群共31728例的基线危险因素水平和1992-2002年发生的心血管病事件(包括急性冠心病事件和急性脑卒中事件)进行分析,建立了危险因素与ICVD事件的Cox比例风险模型。同时将Framingham 模型应用于11个省市队列,发现其高估了我国人群冠心病的发病危险。ICVD风险评估模型的建立为评价人群心血管疾病负担以及如何合理分配和使用卫生资源提供了科学依据。

2003年,由中国医学科学院阜外心血管病医院心血管病研究所牵头的国家“十五”攻关“冠心病、脑卒中综合危险度评估及干预方案研究”课题组,结合我国脑卒中发病率高的特点,根据中美心肺血管疾病流行病学合作研究中国人群队列资料(共9903例、35~59岁、平均随访15.1年),采用Cox比例风险模型拟合最优预测模型,校正危险因素长期变化的影响,纳入年龄、性别、收缩压、总胆固醇、BMI、吸烟及糖尿病7个危险因素,开发了适合我国人群的10年ICVD 发病风险评估工具。同时将校正的Framingham 模型和该课题开发的评估工具应用于1993-1994年建立的中国心血管流行病学多中心协作研究队列的17329例受试者,结果前者显著高估了该人群的冠心病风险,并低估了ICVD风险;而后者可以更好地评估该人群ICVD 的风险。

2011年《中国心血管病预防指南》根据我国2项大型队列研究(CMCS和中美心肺血管疾病流行病学合作研究中国人群队列)建立的中国人群ICVD 总体危险评估工具提出了“国人ICVD10年发病危险评估方案”及3种工具[评分表法、(网络)直接计算法、发病危险彩图法]。“国人缺血性心血管病10年发病危险评估方案”是迄今为止基于中国人群研究数据最大、最新的评估方案,

提出后被广泛应用,对筛查高危人群,做好心血管病的防治工作有重要的指导意义。

关于心血管疾病风险评估,国内外先后发布了多种评估工具。基于Framingham 心脏研究的评估工具最具代表性,应用范围最广。2007年WHO/ISH 风险预测图及“国人ICVD10年发病危险评估方案”等基于中国人群队列的评估工具可较准确的评估中国人群ICVD 风险。

通过心血管疾病风险筛查和评估有助于通过实施规范有效的一级预防,减少发病率和病死率,减轻疾病带来的社会和经济负担。但心血管疾病危险因素多样,发病机制复杂,新的危险因素出现以及检测手段的改进,各风险评估工具均是基于既往数据库,难免存在更新不及时的问题。

(六)心房颤动致脑中风风险的评估

心房颤动患者不排除有一定程度的心脏病,需要通过血栓风险评估体系进行危险因素的判定,大多数心房颤动患者都死于脑血栓,因此,对于心房颤动疾病的治疗引起国际上的广泛关注,笔者推荐使用CHADS2简易评分法,也就是对患者的血压、心律等进行测量,尤其是糖尿病患者要予以高度的重视,此风险评估系统也分为不同的等级,随着等级的升高其患有脑血栓的概率也会增大,需要注意的是除了低危患者外其他等级的患者都要采用抗凝治疗,这是一种预防脑出血的有效手段,可以机体的凝血时间来调节标准化比值,确保风险评估系数在二到三之间,一旦超出这个范围,患者及容易发生危险,尽管目前这一评分体系还没有不适应的患者,但还需要不断的研究与创新,尽量提升治疗的效果并缩短治疗时间。另一方面,就是心房颤动患者的出血风险评估,与之前的风险评估类似,抗血栓质量需要根据个人体质的不同灵活的修改治疗方案,但医师一定要控制好出血的风险,临床评分标准包括了肝肾功能、血压水平以及所服用药物的作用,这些评估因素都是衡量患者风险与获益的比值,只有谨慎、积极的选择抗栓药物与治疗方法才能更好的防范心房震颤患者患有心血管疾病的几率。

卒中风险分层通过相关危险因素评估房颤患者并发脑卒中风险,根据得分判断患者危险程度,从而选择相应治疗方案。目前应用最多的是经典的CHADS2方案和晚近开始使用的CHA2DS2-V ASc方案,同一患者的评估结果因不同的危险分层方法可能不同,并且会影响治疗策略。

1、CHADS2 评分

2006年ACC/AHA/ESC房颤管理指南推荐CHADS2评分作为非瓣膜性房颤患者卒中风险评估分层方法,是目前较为常用的分层方案,根据充血性心衰 (1 分)、高血压病(1 分)、年龄≥75 岁(1分)、糖尿病 (1分) 和既往卒中或TIA 病史 (2分)来计算得分,总分值在0 ~6 分之间,0分为低危,1 分为中危,≥2 分为高危。将分值高低作为抗凝或抗血小板治疗的参考,高危表示存在高卒中风险,应口服华法林抗凝治疗;中危时口服抗凝或阿司匹林均可,但以口服抗凝药物优先;低危时口服阿司匹林或不予抗凝均可,但以不抗凝优先。随着临床应用的深入,越来越多学者对CHADS2 评分系统的预测效能提出了质疑,最具代表

性的是Lip等把不同年龄层次、血管疾病及女性因素首先提出来重新制定了一个新的评分系统,即CHA2DS2-V ASc,弥补了CHADS2 评分法的不足。

2、CHA2DS2-V ASc评分

2010年ESC房颤治疗指南推荐使用CHA2DS2-V ASc 评分,在CHADS2评分基础上增加了血管疾病、年龄65~74岁和女性3个危险因素 (各记1分),并将年龄≥75 岁改为2分,总分值在0~9 分之间,其分值高低与抗凝或抗血小板治疗的对应关系与CHADS2 评分类似。目前CHA2DS2-V ASc评分在国内外应用均较广。研究显示,CHADS2评分对低危患者的评估不够细致,当CHADS2 评分在0~1分的房颤患者脑卒中的发病率仍较高,故此时CHA2DS2-V ASc 评分可能更具卒中的预测价值,既可排除真正的低危患者,又能使患者得到及时的治疗,故2014年美国心脏病学会基金会/美国心脏学会/美国心律学会(American College of Cardiology Foundation/American Heart Association/Heart Rhythm Society,ACCF/AHA/HRS)房颤指南推荐使用CHA2DS2-V ASc评分法;而C HADS2评分高危时,则二者区别不大。需要指出的是,CHA2DS2-V ASc 方案较CHADS2评分系统具有以下几个特点:(1)评分内容更加全面,将性别因素纳入考虑范围,年龄≥75 岁、血栓病史作为主要危险因素;(2)针对年龄区别对待,年龄65 ~74岁记1分,75岁及以上记2分;(3)抗凝适应证更广泛,要求更严格。故目前国外主要使用CHA2DS2-V ASc方案评估卒中风险。国内有对比研究显示2种评分系统优劣比较一直存在争议。据产生背景分析,CHADS2评分是在抗凝起初阶段产生,而CHA2DS2-V ASC 评分是在抗凝治疗已达到一定水平的产物,故结合到我国抗凝现状不理想及CHADS2 方案自身的更简便、更易掌握等优点,CHADS2 方案更适合在我国应用及在广大基层医院推广。2014 年加拿大房颤管理指南也提出CHADS2 评分仍作为评估脑卒中风险的主要依据。但无论何种说法,应用时 2 种方案没有绝对的取代,仍需要个体化对待。另外,房颤患者的卒中风险是不断变化的,故需要定期进行评估。

(赵洪磊)

表1缺血性心血管病(ICVD) 10年发病危险度评估表(男)第一步:评分 年齡(:岁)得分 35-39 0 40-44 1 45-49 2 50-54 3 55-59 4 收:缩压(mmHg)得分 <1 20 -2 120- 0 130 - 1 140- 2 160- 5 >180 8 总胆固fi?(iinnol/L) 得分 <5.20 0 N5.20 1 体重盾数(kg/m2) 得分 <240 24?1 >2S 2 第二步鲁求和 吸烟得分否0 是2糖尿病得分 否0 是 1 年龄平均危险杀低危晞 35?39 L.0 0.3 40-14 1.4 0.4 45-49 1.9 0.5 50-54 2.60.7 55?59 3.6 1.0 10年ICVD绝対危险参考标准 总分 10 年ICVD 危险(%) W J 03 0 0.5 1 0.6 2 0.8 3 1.1 4 1.5 5 f) 2.1 2.9 7 3.9 8 5.4 9 7.3 10 9.7 11 12.8 12 16.8 13 21.7 14 27.7 15 35.3 16 443 >17 N52.6 第三步:绝疋危险

无糖尿満 BM>28 BMK24 (TCM5. 20mol/L) 不吸烟 吸烟 SBP mmHg (TC<5. 20mol/L) 不吸烟 吸烟 180 ? 160?179 140?159 130?139 120?129 <120 180? 160?丄79 140?159 130?139 120?129 <120 180? 160?179 140?159 130?139 120?129 <120 69 ? gg S ? 69 ? S S ? 9 6 守?g 寸 寸 T § 6 m ? 69 ? s S ?09 寸年於(岁) 中危僦极低危 很局施高危 绝对危险底 >40 20?10- 5?<5 (%)

常用心脏病人术前风险评估 一、临床多因素分析法来评估 (一) 年龄因素: 新生儿麻醉危险性比成人高七倍,儿童比成人高三倍 70岁以上比年轻人高10倍。 >80岁均属高危麻醉。 (二)1996年ACC/AHA提出非心脏手术的危险因素为: 高度危险因素: 1)不稳定冠脉综合征: 近期心梗(围术期再梗率20~30%); 不稳定心绞痛 (围术期心梗率28%);若发生再次心梗死亡率可高达30%。 2)失代偿的充血性心衰或心功失代偿,EF<35%。 3)明显的心律失常:长间隙的窦性停搏,二度 以上的房室传导阻滞;有症状的室性心率失常;室上速;房颤房扑伴过快的室性心率。 对高危因素病人,除急症外,均需先行内科治疗,待心功能及全身情况改善后再行择期手术。 中度危险因素: 1)稳定性心绞痛 2)陈旧性心梗史,或只有病理性Q波 3)心衰已代偿 4)需胰岛素控制的糖尿病 低度危险因素: 1)75岁以下的老人。 2)心电图异常:左室肥厚;左束支传导阻滞;ST-T异常。 非窦性节律(房颤),但心功能良好(EF>50%). 3)肺功能中度低下。 4)脑血管意外史。 5)尚未控制好的高血压。 对中、低危因素老人,非急症手术,术前进行积极的内科治疗可大大减少围术期并发症, 二、代谢当量(Metabolic Equivalent,MET)评估(体能状态) 通过病人活动情况,对低氧的耐受能力,来衡量病人的心功能。1~4MET: 仅能自己穿衣吃饭入厕,平地慢走(3~4 Km/h)或稍活动,

甚至休息时即发生心绞痛――属于高危病人。 4~7MET: 能上三层楼,平地走6Km/h――可耐受中等手术 。 7MET:能短距离跑步,短时间玩网球或打篮球――可胜任大手术。 三、呼吸功能与麻醉危险性评估 1)可耐受胸腹大手术的呼吸参数:(是预计值50%的三大,一小): 一大….最大通气量(MVV) >预计值的50% 二大…..一秒率时间肺活量(FEV1) >预计值的50% 三大…..肺活量 (VC) >预计值的50% 一小….残气量/ 肺总量(残气率) < 50% 血气…..PaO2 >70mmHg , PaCO2 <50mmHg . 2)不宜行择期手术的参数:(需先内科治疗,改善呼吸功能) 最大通气量/ 预测值 < 50% 肺活量(VC) <2L。 残气量/肺总量(残气率) >60%。 FEV1.o% <50% PaO 2 <70mmHg, PaCo2 >60mmHg。 此类病人最好选局麻,需全麻者术后做好治疗的准备。 四、纽约心脏病协会四级分类法与手术耐受性评估 心功能 临床表现心功能与耐受力 Ⅰ级 体力活动完全不受限。无症 状,日常活动不引起疲乏、 心悸和呼吸困难 心功能正常 Ⅱ级 日常体力活动轻度受限。可 出现疲劳、心悸、呼吸困难 或心绞痛,休息时无症状心功能较差。处理恰当,麻醉耐受力仍好 Ⅲ级 体力活动显著受限。轻度活 动即出现临床症状,必须静 坐或卧床休息心功能不全。麻醉前准备充分,麻醉中避免任何心脏负担增加 Ⅳ级 静坐或卧床时即可出现心功 能不全的症状或心绞痛综合心功能衰竭。麻醉耐受力极差,择期手术必须

常用疾病动物模型 上海丰核可以为广大客户提供各种疾病动物模型定制服务,同时提供相关疾病模型的药物敏感性实验分析服务。 客户只需要提供疾病模型的用途及建模方法的选择,我们会根据客户的具体要求量身定做各种动物模型服务。

小鼠或裸 鼠 加贴近实际(八)心血管疾病模型 1. 动脉粥样硬化(高脂高胆固醇+维生素D喂养)兔高脂、高胆固醇饲喂兔造模,成 膜后血脂变化显著,为伴高血脂 症的动脉粥样硬化 4月血管组织病 理切片染色 2. 主动脉粥样硬化(高脂高胆固醇+主动脉球囊损伤)兔此模型用大球囊损伤加高脂饲 养方法成功建立兔主动脉粥样 硬化狭窄的动物模型,为相关基 础研究提供可靠模型。 2月动物实验模型病理切片展示 一、CCl4诱导的肝脏纤维化 简介:肝纤维化是肝细胞坏死或损伤后常见的反应,是诸多慢性肝脏疾病发展至肝硬化过程中的一个中间环节。肝纤维化的形成与坏死或炎症细胞释放的多种细胞因子或脂质过氧化产物密切相关。CCl4为一种选择性肝毒性药物,其进入机体后在肝内活化成自由基,如三氯甲基自由基,后者可直接损伤质膜,启动脂质过氧化作用,破坏肝细胞的模型结构等,造成肝细胞变性坏死和肝纤维化的形成。通过CCl4复制肝纤维化动物模型通常以小鼠或大鼠为对象,染毒途径主要为灌胃、腹腔注射或皮下注射。 动物模型图. 经过3个月的CCl4注射造模,小鼠的肝脏在中央静脉区形成了比较明显的肝纤维化,中央静脉之间形成了纤维桥接。(Masson染色) 二、CXCL14诱导的急性肝损伤动物模型

简述:CCl4是最经典的药物性肝损伤造模毒素之一,其在肝内主要被微粒体细胞色素P450氧化酶代谢,产生三氯甲烷自由基和三氯甲基过氧自由基,从而破坏细胞膜结构和功能的完整性,引起肝细胞膜的通透性增加,可溶性酶的大量渗出,最终导致肝细胞死亡,并引发肝脏衰竭。根据CCl4代谢和肝毒性机制可复制不同的肝损伤模型,其中给药剂量和给药方法是其技术关键。对于复制急性肝衰竭动物模型,往往采用大剂量一次性灌胃或腹腔注射给药。 图. (A) CCl4注射后0.5 d的HE染色表明CXCL14过表达增加了肝脏组织的嗜酸性变性面积(在照片中用虚线标记)(p < 0.05)。 (B) 1.5天组织样本的HE染色表明CXCL14过表达造成了比对照组更大面积的细胞坏死(p < 0.05)。 (C)同时还造成了中央静脉周围肝细胞中明显的脂肪滴积累。图中P和C分别表示动物模型的门静脉和中央静脉。KU指凯氏活性单位。 细胞凋亡检测结果 TUNEL标记没有显示CXCL14免疫中和小鼠和对照小鼠在凋亡细胞数量上的差异。C0, C1和C2分别是对照组0 d,1 d,和2 d样本,T1

心血管病的病因及发病机理 目录 序言 (2) 第一章心血管病概论 (5) 第一节病因 (6) 第二节“2多1少” (9) 第三节致病机理 (12) 第四节早防早诊早治 (14) 心血管病各论 (15) 第二章高脂和高脂蛋白血症 (15) 第一节高脂血症 (16) 第二节高脂蛋白血症 (19) 第三节家族性高乳糜粒血症 (26) 第四节家族性高胆固醇血症 (28) 第五节混合性高脂血症 (33) 第三章高血压病 (37) 第一节原发性高血压 (40) 第二节妊娠高血压 (48) 第四章原发性肥胖病 (51) 第五章糖尿病 (57) 第一节 II型糖尿病 (59) 第二节 I型糖尿病 (64) 第六章痛风病 (70) 第一节单纯性痛风病 (71) 第二节混合性痛风病 (74) 第七章慢性高山病 (79) 第一节高原肺源性心脏病 (80) 第二节高原高血压和低血压 (81) 第三节高原红细胞增多症 (82) 参考文献 (84)

序言 一,据7~8年前报道,全球每年因心血管病死亡人数为1700万,并且还在逐年上升。随着生活水平的不断提高,体重超标和肥胖人不断增多,导致高血压、肥胖病、糖尿、痛风等心血管病的发病率也在逐年上升。若不早防,心血管病的发病率还会不断上升,将导致劳动力短缺和医疗费用的不断增加。 二,病因:人类早已知道,心血管病是代谢障碍引起的疾病。什么原因导致代谢障碍?就是5大因素导致人体长期慢性缺氧;如低张性、血液与循环性、中毒性、疾病性缺氧和遗传性缺氧,使人体血氧含量长期降低,或间断反复降低,引起食物糖、脂肪、蛋白质在消化道内分解代谢障碍,产生乳酸、酮体、尿酸和氧自由基增多,生成ATP减少;同时血氧含量降低也能引起全身细胞内核酸蛋白分解代谢障碍,产生酮体、尿酸增多,生成ATP减少,产生内-外源性“2多1少”就是损伤全身血管和器官结构-功能,引起肥胖、高血压、糖尿、痛风等心血管病的根源。 人体对缺氧虽有多种代偿功能如心跳、呼吸加快,红血球增多等,但若有几种缺氧积累加重,超过人体代偿功能的抵抗时,必引起分解代谢障碍,产生内-外源性“2多1少”,损伤全身血管和组织器官引起全身性疾病,即心血管病。 为了保护人类健康,必须长期严防多因素缺氧,确保人体细胞代谢——每分每秒不能停止的生命活动能正常进行,就必须减少和消除多因素缺氧导致人体长期慢性缺氧。例如孕子宫挤压腹主动脉,使血液循环受阻,能导致孕妇多器官慢性缺血缺氧,引起妊娠

心血管病危险评估方法 心血管疾病的发生是多种危险因素共同作用的结果,从20世纪末以来,国际上各种心血管疾病防治指南均强调了心血管疾病一级预防中整体危险评估和危险分层治疗策略的重要性。 目前全球有多个心血管疾病危险初筛工具,包括Framingham危险评估模型、欧洲SCORE危险评估模型、WH0/ISH风险预测图、中国缺血性心血管疾病危险评估模型等。Framinghtim危险评估模型应用最广泛,但该模型高估了我国人群的心血管风险。国家“十五”攻关“冠心病、卒中综合危险度评估及干预方案的研究”课题组建立了国人缺血性心血管发病危险的评估方法和简易评估工具(表1),危险因索包括年龄、性别、血压、总胆固醇水平、超重与肥胖、糖尿病和吸烟。该量表适用于35~59岁人群,预测该人群未来lO年心肌梗死、卒中和心血管疾病死亡的风险。年龄≥60岁人群为心血管疾病高危人群,使用该量表常低估其未来10年心血管疾病危险。 上述危险评分工具计算的是个体未来10年发生心血管事件绝对风险,由于年龄是预测心血管事件最重要的因素,对于年轻个体来说,尽管未来10年心血管事件绝对风险低,但相对于同龄人,可能患病风险增加了数倍,因此2008年中国医师协会心血管内科医师分会和中华医学会心血管病学分会组织相关临床和流行病学专家共同制定了“心血管疾病相对危险评估量表”(图1),强调与同龄健康个体比较,未来10年心血管疾病相对危险增加的倍数。健康个体未来10年冠心病平均危险见表1,相对危险量表使用方法见图1。 根据不同危险分层决定控制目标和干预力度,不但有益于降低高危患者患心血管疾病风险,同时避免了低危患者的医疗风险和不必要的医疗资源浪费。2002年AHA心血管疾病一级预防指南建议:40岁以上个体应至少每5年进行一次危险评估。 建议: ·危险因素评估:40岁以上个体应至少每5年进行1次危险评估。有2个以上危险因素[年龄(男>45 岁,女>55岁)、早发冠心病家族史、高胆固醇或低HDI.-c血症、吸烟、糖尿病、高血压、肥胖]的个体,应每年进行1次危险评估。 ·危险评估推荐使用国人缺血性心血管病综合危险评估模型,所有40岁以上个体应该了解其发生心血管疾病的绝对风险。对绝对风险低的个体推荐使用“心血管疾病相对危险评估量表”,了解其心血管疾病的相对危险程度。

心血管疾病中自身免疫作用机制的研究 进展 (作者:___________单位: ___________邮编: ___________) 【关键词】自身免疫;心肌炎;心肌病;心力衰竭 自身免疫是指机体免疫系统对自身抗原发生免疫应答,产生自身抗体和(或)自身致敏淋巴细胞的现象。在心血管疾病发病机制的研究中,人们发现自身免疫反应参与了许多心血管疾病,如心肌炎、心肌病、心肌梗死、高血压心脏病、心力衰竭等疾病的发生发展〔1〕。心肌出现自身免疫性炎症反应时,细胞免疫和体液免疫都参与了心脏的病理性重构,影响细胞外基质降解、胶原沉积,以及心肌细胞肥大、凋亡,引起血管损伤导致心肌细胞缺血,或者直接影响心肌细胞的收缩性,而相关机制尚不十分清楚。很多学者采用各种心肌特异性自身抗原如心肌的肌球蛋白(CM)、自身抗原表位、负载自身抗原表位的免疫活性细胞等诱导建立了动物实验性自身免疫性心肌炎(EAM)模型,为研究自身免疫反应介导心肌损伤的机制提供了有效工具〔2〕。通过对EAM的研究,证实了免疫系统不同成分在自身免疫介导心肌损伤进而导致心功能障碍乃至心力衰竭中的重要作用。本文主要基于

EAM模型,总结近年来有关自身免疫在心血管疾病中作用机制的研究进展。 1 T细胞与细胞免疫 T细胞受到抗原刺激后,分化、增殖、转化为致敏T细胞,当相同抗原再次进入机体,致敏T细胞对抗原的直接杀伤作用及致敏T 细胞所释放的细胞因子的协同杀伤作用,统称为细胞免疫。T细胞一般按分化抗原和免疫功能的不同分为CD4+T细胞(CD4+、CD8-)和CD8+T细胞(CD4-、CD8+)两个亚群;按免疫功能不同分为:辅助性T 细胞(TH)、抑制性T细胞(Ts)、细胞毒性T细胞(CTL)。在心肌炎和特发性扩张型心肌病(IDCM)患者心内膜心肌活检时发现有CD4+及CD8+T细胞浸润。目前认为T细胞是EAM疾病进程的重要发起者和调节者〔1〕。 1.1 TH TH即CD4+ T细胞,在EAM的发生发展中发挥关键性作用。Smith等〔3〕证明CD4+T细胞在小鼠EAM的诱导中是必需的,用单克隆抗体清除CD4+ T细胞可阻止A/J小鼠EAM的发展。Afanasyeva等〔4〕采用流式细胞仪技术证实在急性EAM心肌浸润的细胞中,CD4+T细胞显著多于CD8+ T细胞,而且与正常心脏的CD4+ T细胞相比,前者的表型也发生了改变,CD44的表达增加,显示这些细胞处于抗原诱导的活化状态。CD4+T细胞还被认为是疾病进展的标志,在EAM小鼠慢性期利用流式细胞仪技术和压力容积研究发现炎症浸润CD4+ T细胞的比例与心脏舒张功能的减退相关。 1.2 Ts Ts即CD8+T细胞,可能是EAM发生发展中潜在的效

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/7411434230.html, 心血管疾病风险的评估项目 作者: 来源:《健康人生》2016年第05期 在功能医学实验室,如果你需要评估心血管疾病的发生可能性,可以进行以下检测。 一、维生素D 体内维生素D减少,往往首先表现为血清维生素D3水平下降。所以维生素D3是反映维生素D缺乏最好的指标。功能医学实验室使用临床检验领域最先进的液相串联质谱法技术, 能够更好地评估体内维生素D的状态。 二、抗氧化能力评估 越来越多的疾病如慢性综合征、神经退行性病变、动脉粥样硬化甚至癌症的发病机制都与氧化应激相关。功能医学通过对人体内抗氧化剂、酶类保护和损伤因子三方面的检测,综合评估受检者体内的抗氧化能力和氧化压力的平衡状态,从而为其制订个性化的干预措施,保护机体免受氧化物质的损伤,以达到提升其抗氧化能力、延缓衰老的目的。 三、炎症水平评估 超敏c反应蛋白是由肝脏合成的一种全身性炎症反应急性期的非特异性标志物,在很多情况下都会升高,如炎症、外伤、大手术、心血管疾病、恶性肿瘤等。作为全身炎症的标记物,c反应蛋白对心肌梗死和中风有重要的诊断意义。c反应蛋白水平增高,心肌梗死的发病风险是正常人的3倍,缺血性中风是正常人的2倍。所以通过炎症水平评估,不但可以对炎症水平进行定量分析,还可以对炎症程度进行分级,对心血管疾病等做出预先评估。 四、心血管功能评估 心血管功能综合评估利用前沿分子医学,对心血管功能的检测进行了革命性的改良。根据目前对于心血管的研究,此项检测对很多重要心血管疾病的标志物进行了检测,包括心血管风险因子、心血管独立风险因子、保护因子。这些标志物对心血管功能评估提供了重要的信息,这些信息有助于临床医生对病人的心血管异常进行诊断。 现在心血管疾病的致死率越来越高,但是可悲的是50%的患者本来可以做到早期发现、早期治疗,通过一定的干预手段和措施,避免疾病甚至死亡的发生。应用这项前沿的检测,结合检测报告,临床医生可以为病人制订个性化、有针对性的干预方案,从而提高病人的生活质量甚至挽救他们的生命。

实验动物在医学研究中的应用 姓名:盛会雪专业:影像学与核医学 学号:100190 班级:六班 摘要:实验动物是生命科学研究的重要基础和支撑条件;动物实验是生命科学必不可少的基本手段,是基础理论研究向临床应用研究转化的实验技术平台。在医学研究中实验动物和动物实验起着不可替代的作用。实验是医学研究的重要环节,医学研究是不可能也不允许在人身上直接做实验,只能在动物身上进行研究,然后推用于人体。〔1〕20世纪大约70%的生理、药理奖项都用到动物实验。哈佛大学医学研究通讯的统计更是表明,过去五年间人类健康的51项成果,有22项通过动物模型得到。 关键词:实验动物医学研究应用发展 医学是一门古老的科学,医学科学家以人类本身为对象,利用实验动物进行人类生命现象讨论,为削除疾病、保证健康、达到长寿,寻找医学研究的新突破。细菌、病毒、真菌的发现,抗生素抗毒素的发现与应用;胰岛素的获得以及血液循环的发现、巴甫洛夫神经学说的创立、麻醉术的发明、疫苗的发现及应用等都是通过许许多多的实验动物而获得的。一、实验动物的选择 医学科学研究的根本目的是要探索人类疾病的发病机制,寻找预防及治疗方法。因此实验动物应尽量选择结构、功能、代谢方面与人类相近的动物做实验。选用解剖、生理特点符合实验目的要求的实验动物。不同种系实验动物对同一因素的反应有其共同的一面,但有的也会出现特殊反应,在动物选择时,不同的品种、品系也应考虑在内。另外,要根据实验的质量要求进行先择、符合实验动物选择的一般要求、要考虑相应的经济因素。 二、实验动物的应用 概括地说,实验动物在医学研研究中主要应用于以下方面:〔2〕分离和鉴定病原菌的毒性;鉴定药物的疗效和毒性;生殖生理与胚胎发育的研究;生理现象与病理机理的探讨;制造生物制品;癌症的研究;脏器移植;免疫学研究。此外,实验动物在基础医学教育中还充当着活的“教材”。 1、分离和签定病原菌的毒性 小鼠对病原体和毒素敏感一般用于流感、脑炎、狂犬病、支原体、沙门菌等疾病的研究。在对病原菌毒性的研究中,豚鼠的应用较为广泛,因其对很多的致病菌和病毒敏感,可复制各种感染病理模型,常用于结核、鼠疫、钩端螺旋体病、沙门菌、大肠杆菌、布氏杆菌、班疹伤寒、炭疽杆菌、淋巴脉络丛性脑膜炎、脑脊髓炎、疱疹病毒等疾病的研究。豚鼠对结核

缺血性心血管疾病形成机制及危险度自我测评随着年龄的增长及各种危险因素的存在,血液中的脂质沉积在动脉血管壁上,久而久之形成黄色小米粥样的斑块,这就是动脉粥样硬化。血管壁上粥样斑块越积越多,使得血管腔越来越狭窄或阻塞,就会导致管腔闭塞或管壁破裂出血进而发生心肌梗死、脑卒中等严重后果。 一、导致动脉粥样硬化的因素 1.先天因素: 年龄因素:随着年龄的增长,动脉粥样硬化形成的速度也加快。 性别因素:女性在绝经期前由于受雌激素保护,很少发生动脉粥样硬化。50 岁以前心肌梗死的男女比例是9:1,50岁以后,女性卵巢功能萎缩,心肌梗死病人也随之增加,到70 岁时,男女患病的比例接近1:1。 遗传移速:有动脉粥样硬化家族史的人也容易患病,且发病年龄较早。 2. 后天因素: 尽管家族遗传因素、年龄和性别是不可改变的,但它们在动脉粥样硬化发病中并不占主要地位,重要的是后天因素的作用。 目前公认的后天危险因素包括:高胆固醇血症、吸烟、糖尿病、高血压、腹型肥胖、缺乏运动、饮食缺少蔬菜水果、精神紧张。具有这些危险因素的人群被视为动脉粥样硬化的高危人群。 二、动脉粥样硬化的危害 动脉粥样硬化的危害程度主要取决于血管病变及受累器官的缺血程度。 1.主动脉硬化:通常无症状,但如果形成主动脉瘤,一旦破裂或出现急性主动脉夹层,便可迅速致命。 2.冠状动脉硬化:可以表现为冠心病,心肌缺血缺氧,可发生心绞痛、心肌梗死、甚至猝死。 3.脑动脉硬化:可引起缺血性脑卒中或血管破裂造成出血性卒中,表现有眩晕、头痛、呕吐、肢体瘫痪、失语、意识丧失等;也可引起脑萎缩,表现为精神、行动失常,智力和记忆力减退,以至痴呆等。 4.肾动脉硬化:常引起夜尿增多,难以控制的高血压、严重者可有肾功能不全。 5.下肢动脉硬化:可出现间歇性跛行、甚至可发生足部坏疽(坏死)。

Advances in Clinical Medicine临床医学进展, 2015, 5(3), 177-182 Published Online September 2015 in Hans. https://www.doczj.com/doc/7411434230.html,/journal/acm https://www.doczj.com/doc/7411434230.html,/10.12677/acm.2015.53028 Survey of the Risk Assessment of Cardiovascular Disease Xueping Li, Yanhong Xie, Zhaoxia Xu*, Yiqin Wang Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai Email: *1403759578@https://www.doczj.com/doc/7411434230.html, Received: Aug. 8th, 2015; accepted: Aug. 28th, 2015; published: Sept. 9th, 2015 Copyright ? 2015 by authors and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). https://www.doczj.com/doc/7411434230.html,/licenses/by/4.0/ Abstract Cardiovascular diseases become the biggest burden of disease worldwide because of its high inci-dence and mortality. By collecting a large number of related literatures and comparing the present commonly used cardiovascular disease risk assessment tools such as Framingham risk assessment, the United States cholesterol program adult treatment group report (NCEP ATP III), Systematic Coronary Risk Evaluation in Europe, the British QRISK cardiovascular risk algorithm, Reynolds Risk Score and so on, we find that CVD risk assessment models are continuously im-proved with more risk factor being found and also there are different degrees of limitations. As the effective and comprehensive risk assessment of CVD, which takes conventional risk factors and ge-netic factors into consideration, is not available in China, we thus put forward the new research thinking that combines traditional Chinese medical method, information from TCM Four diagnostic methods, with CVD risk assessment to study the risk assessment of disease in our country. Keywords Cardiovascular Disease, Risk Factor, Risk Assessment, Information from TCM Four Diagnostic Methods 心血管疾病风险评估研究的概况 李雪平,谢艳虹,许朝霞*,王忆勤 上海中医药大学基础医学院,上海 Email: *1403759578@https://www.doczj.com/doc/7411434230.html, *通讯作者。

中国心血管病流行的特征和防治需求(完整版) 中国是当今全球心血管病(Cardiovascular Disease, CVD)负担最重的国家之一,及时总结我国主要CVD的流行病学特点和变化趋势有助于制定和实施更有针对性的防治策略,以有效的应对和遏制其危害。 近日,我们在Nature杂志子刊发表了综述文章。这篇综述在大量相关文献阅读、数据分析和深入思考基础上,提炼了当前中国CVD流行的八个重要特征及这些流行特征对防治工作的需求和挑战。本文将概括的介绍这篇综述的关键内容。 特征一:动脉粥样硬化性心血管病的负担快速增加 动脉粥样硬化性心血管病(Atherosclerotic cardiovascular disease(ASCVD))主要包括缺血性心脏病和缺血性卒中。因二者在病因学、病理机制和预防策略上具有极大的共性,国内外相关防治指南趋于将其视为一种疾病进行综合防治。ASCVD的快速持续增加是当前我国CVD 流行的重要特征之一。ASCVD在CVD死亡和总死亡中的比例从1990年时的40%和11%上升到2016年61%和25%;同期的死亡人数从100万/年增加到240万/年。ASCVD的发病率(包括发病后死亡和存活的患者)亦持续上升,年发病率和发病人数较1990年的增加幅度均超过

100%。ASCVD疾病负担的持续增加对我国的疾病防治策略和各种资源的配置产生了多方面的需求,包括一级预防需求以减少发病人数、快速增加的急救和住院床位的需求以挽救急性期患者的生命、不断增加的康复和二级预防需求以降低大量ASCVD存活患者复发、再住院和失能的风险。应该认识到,ASCVD负担增加有一定的不可避免性,比如人口老龄化带来的发病和死亡人数的增加、医疗救治能力提高和普及导致带病生存的高危患者数量的增加,所以我国的ASCVD的疾病负担预计会继续增加,这不仅对目前已经不堪重负的医疗系统带来巨大挑战、也对社会保障体系、社会和无数家庭带来持续增加的压力。如何应对我国ASCVD负担的持续增加显然需要政府和全社会的共同努力。 特征2:出血性卒中的流行得到有效遏制 我国每年大约有150万到170万例新发出血性卒中病例。近几十年来,尽管有人口老龄化的影响,出血性脑卒中的发病率较为稳定仅稍有上升;而死亡率则明显下降,在心血管死亡中的比例从1990年的39%下降到2016年的27%。但在110个国家的比较中,我国仍是出血性脑卒中负担最重的国家,其发病率和死亡率约为全球平均水平的两倍。 特征3:CVD流行存在较大的地区差异

心血管疾病如何选择动物 学号:11311031 姓名:裴知超 班级:11中药(1)班 关键词:心血管疾病,选择动物 摘要 :目前,全球心血管疾病正进入缓慢增长时期,患心血管疾病的人群日益增多,随着心血管疾病发病率日益增高,为了研究人类心血管疾病的发 病机制.寻找有效的诊断和防治方法,筛选防治心血管疾病的有效药物,近 年来, 国内在心血管病动物模型研究方面做了许多工作,摸索出一些较好 的动物造型方法,有许多动物模型已广泛应用于各种心血管疾病的研究中。 正文:据世界心脏联盟统计, 全世界范围内每死亡 3 人中, 就有1 人的死因是心血管病症。[1]心血管疾病,又称为循环系统疾病、循环系统疾病,是 一系列涉及循环系统的疾病,循环系统指人体内运送血液的器官和组织, 心血管疾病的发生发展不是孤立存在的,而是多因素协同作用的结果。[2] 心血管疾病包括:心脏病、低血压、高血压、高血糖症、中风、心肌梗 塞、血栓、动脉硬化等.我国在心血管疾病上实行了许多动物模型来研究 这些心血管疾病。 国内在心血管病动物模型研究方面做了许多工作,摸 索出一些较好的造型方法,有许多模型已广泛应用于各种心血管疾病的研 究中。[3] 一,高血压病如何选择动物 高血压是最常见的慢性病,也是心脑血管病最主要的危险因素。 不仅致残"致死率高“,而且严重消耗医疗和社会资源!给家庭和国家造 成沉重负担。我国人群高血压患病率仍呈增长态势,每2个成人中就有 1人患高血压.[4]老年人群中高血压的治疗率和控制率分别为32.12%和 71.6%,虽然高于全国人群的平均水平,但与发达国家比较仍处于低水平, 存在很大差距。[5]由此可见,为了我国的高血压患者不在增加,治疗高 血压病迫在眉睫,如今,为了防治高血压疾病,专业人员在高血压动物 模型研究中做了许多工作。高血压在选择动物模型上,一般选用犬、猫 或大鼠,不宜使用兔,因为兔外周循环对外界环境刺激极敏感,血压波 动大。肾性高血压动物模型,被认为符合中医“阴虚阳亢”的病机,滋阴 药可以改善此证动物模型的高血压。[6]大鼠是复制肾血管性高血压模型 的良好动物。SHR有许多特征与人类原发性高血压极其相似,以SHR为代 表实验动物模型必将对人类原发性高血压发病机制的研究和防治起到非 常重要的作用。[7] 二,动脉粥样硬化如何选择动物 随着心脑血管疾病发病率逐年增高的势头,动脉粥样硬化已成为我国医学研究的重点和热点领域。[8]动脉粥样硬化是一组动脉硬化的 血管病中常见的最重要的一种,其特点是受累动脉病变从内膜开始。

缺血性心血管疾病形成机制及危险度自我测评 随看年龄得增长及各种危险因素得存在,血液中得脂质沉积在动脉血管壁上, 久而久之形成黄色小米粥样得斑块,这就就是动脉粥样硬化。血管壁上粥样斑块越积越多,使得血管腔越来越狭窄或阻塞,就会导致管腔闭塞或管壁破裂出血进而发生心肌梗死、脑卒中等严重后果。 一、导致动脉粥样硬化得因素 1、先天因素: 年龄因素:随看年龄得增长,动脉粥样硬化形成得速度也加快。 性别因素:女性在绝经期前由于受雌激素保护,很少发生动脉粥样硬化。50岁以前心肌梗死得男女比例就是9:1,50岁以后,女性卵巢功能萎缩,心肌梗死病人也随之增加,到70岁时,男女患病得比例接近1:1。 遗传移速:有动脉粥样硬化家族史得人也容易患病,且发病年龄较早。 2、后天因素: 尽管家族遗传因素、年龄与性别就是不可改变得,但它们在动脉粥样硬化发病中并不占主要地位重要得就是后天因素得作用。 目前公认得后天危险因素包括:高胆固醇血症、吸烟、糖尿病、高血压、腹型肥胖、缺乏运动、饮食缺少蔬菜水果、精神紧张。具有这些危险因素得人群被视为动脉粥样硬化得高危人群。 二、动脉粥样硬化得危害 动脉粥样硬化得危害程度主要取决于血管病变及受累器官得缺血程度。 1、主动脉硬化:通常无症状,但如果形成主动脉瘤,一旦破裂或出现急性主动 脉夹层,便可迅速致命。 2、冠状动脉硬化:可以表现为冠心病,心肌缺血缺氧,可发生心绞痛、心肌梗死、甚至猝死。

3、脑动脉硬化:可引起缺血性5囱卒中或血管破裂造成出血性卒中,表现有眩晕、头痛、呕吐、肢体瘫痪、失语、意识丧失等;也可引起脑萎缩,表现为精神、行动失常,智力与记忆力减退,以至痴呆等。 4、肾动脉硬化:常引起夜尿増多,难以控制得高血压、严重者可有肾功能不全。 5、下肢动脉硬化:可出现间歇性跛行、甚至可发生足部坏疽(坏死)。 三.缺血性心血管疾病(ICVD)风险得评估方法 如前所述,动脉粥样硬化得发生就是先天因素与后天因素共同作用得结果。评估这些因素可以帮助我们推算动脉粥样硬化导致得心血管疾病风险。 以下就是我国《心血管疾病一级预防中国专家共识》推荐得评估方法。该量表简单易行,适用于35 ~ 59岁人群,可以预测自己未来10年患心肌梗死、卒中与心血管疾病死亡得风险,诸位不妨对号入座,自我评估—下,以引起自己对预防缺血性心血管疾病得足够重视。 缺血性心血管疾病(1CVD)1O年危险度评估表(女性适用)

表1缺血性心血管病(ICVE>)10年发病危险度评估表(男)

旳?09 60 ?9” 卄?" 6£?9£ 69 ?gq 旳?0£ 幵?0P 6£?9£ ve V LO O A 呼 旳? OS , 6f?? 卯 69?$£ 旳?0£ 6B ?济 幵?OV 6£?並 a (、一\loidoz -g 入 0片)畏 径 聂淡 G CVIOSOe -g v u l ) 2 V 6FH ?02G Z ?鱼 6g-?0£ 6 卜I ?091 S T O N l v 旨?0269-?m 6ZT ?09T ?020Z V 6 2?目 62 ?691?0龙 6卜一? 09 一 MHUIUI

Ris MO DIABETES Non-smoker Smoker 5 6 7 8 140/95 140/85 iao/io5 TO DIABETES Non-smoker Smoker 45678 4567S 180/105 6huje 3 」 nssa 」 dps 8 120/75 160/95 "0/85 120/75 1AOZ105 13/9S 140/ftS 120/75 AOE 60 180/105 16^/95 140/85 120/7S 6HWE a 」 nssa 」 d poo_8 160/105 160/95 ■40/45 120/75 180/105 13/9S 140/85 120/75 Total Cholesterol:HDL ratio Total Cholesterol :HDL ratio

Risk level men ZO DIABETES Non-smoker a 5 6 a Smoker A 5 6 Z 8 DIABETES Zon-smoker 4 5 6 7 S Smoker 4 5 6 Z 8 lao/ios 1W>/9S Mo/as 120/75 AOE 70 ltO/105 140/95 149/" 120/75 SHIUE a 」 ns 笆d poo U0/10S IW)/95 60 140/A5 120/75 IW>/95 AGE 50 140/65 120/75 UO/105 1frO/? 140/M 1?OZ10S 140/95 140/85 110/75 130/105 IS0Z105 140/95 140/85 120/75 E E ajns 笆 d poo 120/75 1*0/105 140/8$ 110/75 4 5 6 7 8 Total Cholesterol:HDL ratio

缺血性心血管疾病形成机制及危险度自我 测评

缺血性心血管疾病形成机制及危险度自我测评随着年龄的增长及各种危险因素的存在,血液中的脂质沉积在动脉血管壁上,久而久之形成黄色小米粥样的斑块,这就是动脉粥样硬化。血管壁上粥样斑块越积越多,使得血管腔越来越狭窄或阻塞,就会导致管腔闭塞或管壁破裂出血进而发生心肌梗死、脑卒中等严重后果。 一、导致动脉粥样硬化的因素 1.先天因素: 年龄因素:随着年龄的增长,动脉粥样硬化形成的速度也加快。 性别因素:女性在绝经期前由于受雌激素保护,很少发生动脉粥样硬化。 50 岁以前心肌梗死的男女比例是9:1,50岁以后,女性卵巢功能萎缩,心肌梗死病人也随之增加,到70 岁时,男女患病的比例接近1:1。 遗传移速:有动脉粥样硬化家族史的人也容易患病,且发病年龄较早。 2. 后天因素: 尽管家族遗传因素、年龄和性别是不可改变的,但它们在动脉粥样硬化发病中并不占主要地位,重要的是后天因素的作用。 目前公认的后天危险因素包括:高胆固醇血症、吸烟、糖尿病、高血压、腹型肥胖、缺乏运动、饮食缺少蔬菜水果、精神紧张。具有这些危险因素的人群被视为动脉粥样硬化的高危人群。 二、动脉粥样硬化的危害 动脉粥样硬化的危害程度主要取决于血管病变及受累器官的缺血程度。

1.主动脉硬化:通常无症状,但如果形成主动脉瘤,一旦破裂或出现急性主动脉夹层,便可迅速致命。 2.冠状动脉硬化:可以表现为冠心病,心肌缺血缺氧,可发生心绞痛、心肌梗死、甚至猝死。 3.脑动脉硬化:可引起缺血性脑卒中或血管破裂造成出血性卒中,表现有眩晕、头痛、呕吐、肢体瘫痪、失语、意识丧失等;也可引起脑萎缩,表现为精神、行动失常,智力和记忆力减退,以至痴呆等。 4.肾动脉硬化:常引起夜尿增多,难以控制的高血压、严重者可有肾功能不全。 5.下肢动脉硬化:可出现间歇性跛行、甚至可发生足部坏疽(坏死)。 三、缺血性心血管疾病(ICVD)风险的评估方法 如前所述,动脉粥样硬化的发生是先天因素和后天因素共同作用的结果。评估这些因素可以帮助我们推算动脉粥样硬化导致的心血管疾病风险。 以下是我国《心血管疾病一级预防中国专家共识》推荐的评估方法。该量表简单易行,适用于35~59岁人群,可以预测自己未来10年患心肌梗死、卒中和心血管疾病死亡的风险,诸位不妨对号入座,自我评估一下,以引起自己对预防缺血性心血管疾病的足够重视。 缺血性心血管疾病(ICVD)10年危险度评估表(女性适用) 第一步:评分

常见心脑血管疾病的动物模型选择与建立 学号:11311032 姓名:钱江平 班级:11中药(1)班 摘要:目的:探讨常见心脑血管疾病的动物模型及其建立。方法:通过查 阅资料,了解常见心脑血管疾病的类型,进而再通过查阅论文等,理出常见心 脑血管疾病模型的建立方法。结论:通过对各种心脑血管疾病的动物模型的研究,可以看出不同动物在面对不同心脑血管疾病是,他们各有优缺点。我们在 选择动物时,应具体考虑。 关键词:心脑血管疾病 动物模型 动物模型建立 我国老龄化的加快老年人心血管疾病日益突出其发病率和死亡率日趋升高,提高心血管疾病的防治水平刻不容缓"随着现代医学的快速发展心血管疾病的预防!诊断和治疗等方面都取得一定的进展。我国每年因心脑血管疾病而死亡的人数大约为260万,约占总死亡比例的45%。实验动物作为生命科学研究的基础和重要的支撑条件,广泛应用于临床医学和实验医学研究[2],通过建立实验动物模型,能为临床应用提供很多理论指导。 一、高血脂及动脉粥样硬化症动物模型 (一)概述 腹腔注射蛋黄乳液造成小鼠高血脂模型是一种适合于药物大面积初筛的高血脂 动物模型。通过在动物饲料中加入过量的胆固醇和脂肪,饲养一定时间后,它 的主动脉及冠状动脉处会逐渐形成粥样硬化斑块,并出现高血脂症。 高胆固醇和高脂饮食,加入少量胆酸盐,可增加胆固醇的吸收,如再加入甲状 腺抑制药--甲基硫氧嘧啶或丙基硫氧嘧啶可进一步加速病变的形成。 (二)方法: 1.小型猪: 猪在许多生物学指标上与人类非常相似,被认为是研究人类疾病最合适的实验动物模型,既经济实用,又克服了同种器官的短缺。如在比较医学中,科学家根据猪自身生理病理发生的过程研究人类衰老的机理,根据猪与人共同感染的疾病研究人的疾病在猪中的发生发展规律,从而为人类疾病的诊断、防治和治疗提供理论依据。 小型猪建高血脂模型,一般选用选用Gottigen系小型猪较为理想,用 1%~2%高脂食物饲喂6个月即可形成动脉粥样硬化病变。形成动脉粥样硬化 病变特点及分布都与人类近似。 2. 兔:

心血管疾病的风险评估模型 各种心血管疾病的发生发展以及最后转归,有其自身的疾病发展规律,临床上摸索出各种疾病的风险评估模型,转化为各种评分工具来预测疾病的发生、危重程度和预后转归的概率可能性评估,为临床医生、预防和康复医生等提供诊疗依据,已成为重要的临床工具,例如房颤CHA2DS2-VASC评分来预测脑中风发生风险,指导临床医生使用华法林等抗凝药物的标准。评分工具是综合临床,血液学检测、影像学检测等多种技术手段的基础上做出综合判断,是临床重要的疾病检测手段之一。 根据《中国心血管病报告2015》,2014 年中国心血管病(cardiovascular disease,CVD)死亡率仍居疾病死亡构成的首位,高于肿瘤及其他疾病。城市CVD死亡率为261.99/10万,其中心脏病死亡率为136.21/10万。2000年中国35~74岁人群慢性心力衰竭患病率为0.9%;男性0.7%,女性1.0%。近30年来,心衰患病率随着年龄增加显著上升,引起心力衰竭的主要原因已从风湿性瓣膜性心脏病转为冠心病。中国心力衰竭注册登记研究的初步结果:目前心力衰竭患者平均年龄为(66±15)岁,呈上升趋势,54.5%为男性,纽约心脏协会心功能Ⅲ~Ⅳ级占84.7%。心力衰竭的主要合并症构成发生明显变化,瓣膜病所占比例逐年下降,高血压(54.6%)、冠心病(49.4%)及慢性肾脏病(29.7%)成为主要合并症。感染仍是心力衰竭发作的首要诱因,占45.9%,其次为劳累或应激反应(26.0%)以及心肌缺血(23.1%)。心力衰竭是CVD疾患的最后发展阶段,随着中国生活水平的提高,高血压病、冠心病患者长期生存率明显增加,而心力衰竭的发生率所占比重会更高。心血管疾病已经是现代社会面临的严峻问题,检测技术的发展为疾病的诊疗提供了重要保障,但面对广大的人群仅靠单一技术难以筛选目标人群,风险评估手段就显得尤为重要。 风险评估模型是基于前瞻性人群研究,根据危险因素与发病的关系建立风险预测模型,并在此基础上建立简易的风险评估工具,虽有局限性但为临床工作带来了极大便利。临床上常用的风险预测评估模型主要包括下面几种。 CVD包括冠心病事件(Coronary heart disease)和脑卒中(stroke)已成为危害人类健康的主要疾病,给个人、家庭和社会带来了沉重的经济和精神负担。心血管疾病的危险因素在人群中普遍存在,如高血压、高血脂、高血糖、肥胖、吸烟等;健康风险评估是一种有效的鉴别高危人群的方法;风险评估本身也是一种健康管理的激励机制;对危险因素的干预能有效的降低健康风险,从而延缓疾病发生。 一、健康管理和健康风险评估 健康管理是对个人或人群的健康危险因素进行全面管理的过程。其宗旨是调动个人、集体和社会的积极性,有效地利用有限的资源来达到最大的健康效果。健康风险评估是健康管理过程中关键的专业技术部分,并且只有通过健康管理才能实现,是慢性病预防的第一步,也称为危险预测模型。它是通过所收集的大量