水分子扩散加权磁共振成像在肝脏的临床应用

发表时间:2018-03-07T13:03:21.997Z 来源:《健康世界》2017年28期作者:于洋洋李丽

[导读] 磁共振水分子扩散加权成像技术与表观扩散系数对于肝脏疾病的检测和诊断有着非常重要的临床意义。

山东省潍坊青州市人民医院医学影像科 262500

摘要:目的评估磁共振水分子扩散加权成像技术对于诊断肝脏疾病方面的临床价值。方法对30例病人与15例正常对照病人的腹部的正常脏器,同时选取40例病人的60个病灶(其中转移瘤10例18个病灶;肝癌9例13个病灶;肝囊肿10例13个病灶以及海绵状血管瘤11例16个病灶)进行磁共振水分子扩散加权成像并检测器表观扩散系数(ADC值)。结果正常的脏器,例如肾;肝;胆囊;胰腺;脾脏和肌肉的表观扩散系数分别为1.74x10-3mm2/ s;0.71x10-3 mm2/s;0.76x10-3mm2/s;0.81x10-3 mm2/s;2.87x10-3 mm2/s;1.01x10-3 mm2/s。转移瘤;肝癌;肝囊肿;海绵状血管瘤的表观扩散系数(ADC)分别为:1.21x10-3 mm2/s;0.98x10-3 mm2/s;3.05x10-3 mm2/s;2.87x10-3 mm2/s。其中恶性肿瘤,肝囊肿和血管瘤三者之间有显著性差异。(p<0.001)结论磁共振水分子扩散加权成像技术与表观扩散系数对于肝脏疾病的检测和诊断有着非常重要的临床意义。

关键词:磁共振水分子扩散加权成像成像;表观检测系数;肝肿瘤

随着放射技术的硬件和软件发展,磁共振水分子扩散加权成像技术(diffusion weighted imaging,DWI)在临床上得到了迅速广泛的发展和应用,例如进行早期脑梗死的诊断,除此之外,磁共振水分子扩散加权成像技术在肝脏的占位性病变的检出和诊断有着很重要的应用价值。笔者通过磁共振水分子扩散加权成像技术和表观扩散系数在肝脏疾病方面的应用探讨其在肝脏疾病领域的应用价值。

1. 资料与方法

1.1 资料来源

正常脏器组样本分别取自正常对照组15例(其中男性8例,女性7例,年龄22-60岁);及接受腹部MRI检查的患者30例(男性14例,女性16例,年龄10-64岁)。肝脏病变组选取了40位患者(男性22例,女性18例),一共60个病灶,其中转移瘤10例18个病灶;肝癌9例13个病灶;肝囊肿10例13个病灶以及海绵状血管瘤11例16个病灶。为了排除实验因素干扰,其中所有病灶的直径均大于1.5cm。在这40例病人中,有26例病人进行了B超检查;有24例病人进行了CT检查(双期或者三期的动态增强检查);21例进行了MR动态增强检查。并对10对肝硬化的患者进行了ADC值的检测。

1.2 MRI检测方法

所有患者的MRI检查采用Magnetom Vision 1.5T全身MR扫描仪,同时采用phased array surface multicoil 信号采集线圈。对上述患者的检查的参数为:层数14-18层,厚度为8mm,层间距为10%的层厚度,为0.8mm,矩阵为145-256,FOV视野为310mmX310mm-390mmX390mm。每个检测的序列均为患者一次屏气完成。每次扫描时间为15-25秒,并采用2D FLASH T1WI,并同时用MR高压注射器推送注钆喷替酸葡甲胺(Gd-DTPA,0.12 mmol/kg,3.5 ml/ s)。ADC测定中正常组织包括:肝脏,胰腺,肾脏,脾脏,胆囊以及竖脊肌。其中每个部位取4个较为感兴趣的区域,选择区域时应该避开血管,同时选择的面积要较大,包括不低于100像素。表观扩散系数按照公式计算:ADC =(ln[ S低/S高])/(b高-b低)。ADC检测值应该选取4个不同部位检测的ADC的平均值。不同部位的ADC值采用t检验进行比较,以p<0.05为有显著性差异。

2.实验结果

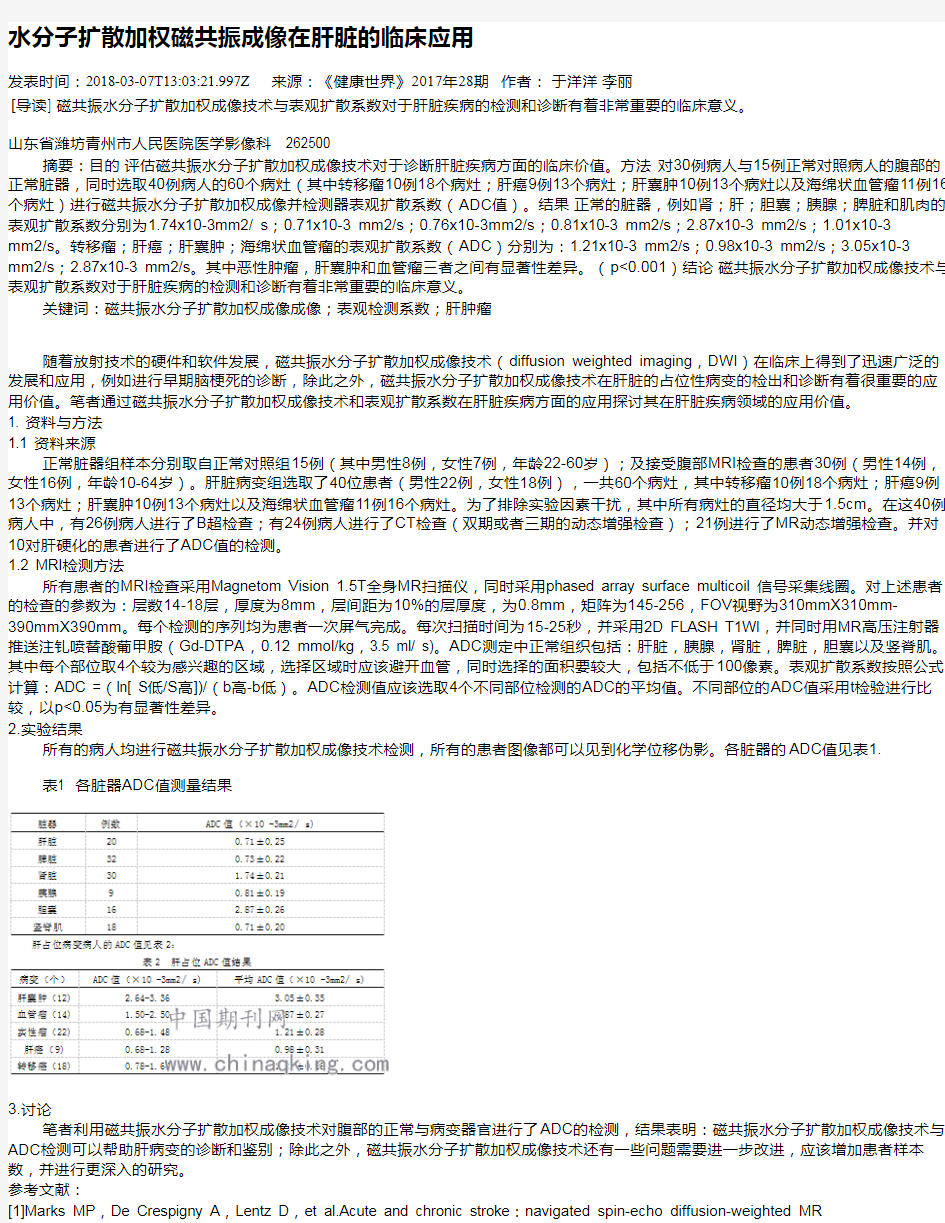

所有的病人均进行磁共振水分子扩散加权成像技术检测,所有的患者图像都可以见到化学位移伪影。各脏器的ADC值见表1.

表1 各脏器ADC值测量结果

3.讨论

笔者利用磁共振水分子扩散加权成像技术对腹部的正常与病变器官进行了ADC的检测,结果表明:磁共振水分子扩散加权成像技术与ADC检测可以帮助肝病变的诊断和鉴别;除此之外,磁共振水分子扩散加权成像技术还有一些问题需要进一步改进,应该增加患者样本数,并进行更深入的研究。

参考文献:

[1]Marks MP,De Crespigny A,Lentz D,et al.Acute and chronic stroke:navigated spin-echo diffusion-weighted MR

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/6f10230882.html, 普美显磁共振增强成像用于鉴别肝硬化结节与结节型肝癌意义 作者:何莎莎 来源:《医学食疗与健康》2018年第02期 【摘要】目的:探析普美显磁共振增强成像用于鉴别肝硬化结节与结节型肝癌的临床意义。方法:选取我院收治的肝硬化结节患者30例作为研究对象,行磁共振平扫以及普美显磁共振增强成像,并于患者扫描结束后1个月内进行手术或者穿刺活检,对比观察30例患者的病理检查结果以及影像检查结果。结果:30例患者行磁共振平扫以及常规三期增强扫描后, 共检出肝内结节84个,初诊为癌灶者22例;采用普美显增强特异期扫描后,共检出癌灶27个,最终病理诊断结果提示癌灶共27个,与病理诊断相比,磁共振平扫相符者19例 (70.370k),普美显增强成像相符者25例(92.59%),两组间数据比较存在统计学意义且P 【关键词】普美显磁共振增强成像;肝硬化结节;结节型肝癌;鉴别 [中图分类号]R8 [文献标识码]A [文章编号]2096-5249(2018)02-173-01 近年来,我国肝细胞癌的发病率呈逐年增长趋势,由于肝细胞癌患者早期无明显症状,患者就医确诊时多以发展为癌症晚期,使得体内瘤体过大,进而增大手术治疗难度,不仅降低手术治疗效果,也会影响患者的预后效果[1]。因此,早期确诊对于肝癌患者的预后康复具有重 要意义。目前,临床多采用影像学方式进行检查诊断,具有无创无痛、简单方便等优势,在肝病筛查中具有重要应用价值[2]。普美显是一种新型磁共振肝脏检测显影剂,成像质量较佳, 在临床中得到了广泛应用。本次研究对普美显磁共振增强扫描成像在肝硬化结节与结节型肝癌的临床鉴别中的应用意义进行对比观察,现汇报如下。 1 资料与方法 1.1 一般资料 选取我院收治的肝硬化且存在肝内结节患者30例,选取时间为2017年2月~2018年2月,其中女性12例,男性18例,年龄区间50~74岁,平均年龄(61.29±3.08)岁;纳入标准:纳入患者均自愿参与本次研究并签署知情同意书,且就诊后均通过CT扫描或者彩色多普勒发现肝硬化并存在肝内结节;排除标准:排除存在肝脏手术史者,排除肝脏转移瘤患者。 1.2 方法 所有患者均行磁共振平扫以及普美显磁共振增强成像,并于患者扫描结束后1个月内进行手术或者穿刺活检,具体影像学检查方法:利用飞利浦1.5T双梯度MBI扫描仪以及16通道体

FMRI脑功能磁共振成像的原理及应用进展 功能磁共振是在磁共振原理的基础上根据人脑功能区被信号激活时血红蛋白和脱氧血红蛋白两者之间比例发生改变,随之产生局部磁共振信号的改变而进行工作的。凭借其具有较高的空间、时间分辨率,无辐射损伤以及可在活体上重复进行检测等优点已广泛应用于脑功能的研究。 1 磁功能磁共振概述 磁共振功能成像(function magnetic resonance imaging,FMRI)是目前脑功能研究中的一个热点。20世纪90年代后,BOLD(blood oxygenation level dependent)磁共振功能成像已广泛应用于脑功能的研究。其优点是就有较高的空间、时间分辨率,无辐射损伤以及可以在活体上重复进行检测。理论上讲,凡以反映器官功能状态成像为目标的磁功能成像技术都应称之为功能磁共振成像。目前,临床上已较为普遍使用的功能成像技术有:各种弥散加权磁共振成像技术(diffusion-weighted imaging,DWI),各种灌注加权磁共振成像技术(perfusion weighted imaging,PWI),磁共振波谱和波谱成像技术(blood oxygenation level dependent,BOLD)。观察脑神经元活动和神经通路的成像技术时,这种成像技术应叫做脑功能磁共振成像(FMRI),它一般包括水平依赖成像;脑代谢测定技术成像;神经纤维示踪技术如弥散张量和磁化转移成像。 1.1 FMRI的基本原理:FMRI的方法很多,主要包括注射照影剂、灌注加权、弥散加权及血氧水平依赖(blood oxygenation level dependent,BOLD)法,目前应用最广泛的方法为BOLD法:血红蛋白包括含氧血红蛋白和去氧血红蛋白[1],两种血红蛋白对磁场有完全不同的影响,氧合血红蛋白是抗磁性物质,对质子弛豫没有影响,去氧血红蛋白是顺磁性物质,其铁离子有4个不成对电子,可产生横向磁化磁豫缩短效应(preferential T2 proton relaxation effect,PT2PRE)。因此,当去氧血红蛋白含量增加时,T2加权像信号减低。当神经元活动增强时,脑功能区皮质的血流显著增加,去氧血红蛋白的含量降低,削弱了PT2PRE,导致T2加权像信号增强,即T2加权像信号能反映局部神经元活动,这就是所谓血氧水平依赖BOLD[2]效应,它是FMRI基础[3]。 梯度回波成像(gradient recall echo,GRE)是FMRI的常规脉冲序列,它对磁化效应引起的T2效应非常敏感,梯度回波脉冲序列使用单次激发小翻转角射频脉冲和极性翻转的f编码梯度场,在采集信号过程中,由于梯度场引起的去相位就会完全被再聚集,而回波信号则取决于组织的T2。在信号采集过程中,GRE 与SE序列相似。都是通过多次反复采集回波信号完成全部的相位编码和数据采集。GRE扫描对流空现象,扩散现象以及对功能成像非常重要的T2效应等诸

水分子扩散加权磁共振成像在肝脏的临床应用 发表时间:2018-03-07T13:03:21.997Z 来源:《健康世界》2017年28期作者:于洋洋李丽 [导读] 磁共振水分子扩散加权成像技术与表观扩散系数对于肝脏疾病的检测和诊断有着非常重要的临床意义。 山东省潍坊青州市人民医院医学影像科 262500 摘要:目的评估磁共振水分子扩散加权成像技术对于诊断肝脏疾病方面的临床价值。方法对30例病人与15例正常对照病人的腹部的正常脏器,同时选取40例病人的60个病灶(其中转移瘤10例18个病灶;肝癌9例13个病灶;肝囊肿10例13个病灶以及海绵状血管瘤11例16个病灶)进行磁共振水分子扩散加权成像并检测器表观扩散系数(ADC值)。结果正常的脏器,例如肾;肝;胆囊;胰腺;脾脏和肌肉的表观扩散系数分别为1.74x10-3mm2/ s;0.71x10-3 mm2/s;0.76x10-3mm2/s;0.81x10-3 mm2/s;2.87x10-3 mm2/s;1.01x10-3 mm2/s。转移瘤;肝癌;肝囊肿;海绵状血管瘤的表观扩散系数(ADC)分别为:1.21x10-3 mm2/s;0.98x10-3 mm2/s;3.05x10-3 mm2/s;2.87x10-3 mm2/s。其中恶性肿瘤,肝囊肿和血管瘤三者之间有显著性差异。(p<0.001)结论磁共振水分子扩散加权成像技术与表观扩散系数对于肝脏疾病的检测和诊断有着非常重要的临床意义。 关键词:磁共振水分子扩散加权成像成像;表观检测系数;肝肿瘤 随着放射技术的硬件和软件发展,磁共振水分子扩散加权成像技术(diffusion weighted imaging,DWI)在临床上得到了迅速广泛的发展和应用,例如进行早期脑梗死的诊断,除此之外,磁共振水分子扩散加权成像技术在肝脏的占位性病变的检出和诊断有着很重要的应用价值。笔者通过磁共振水分子扩散加权成像技术和表观扩散系数在肝脏疾病方面的应用探讨其在肝脏疾病领域的应用价值。 1. 资料与方法 1.1 资料来源 正常脏器组样本分别取自正常对照组15例(其中男性8例,女性7例,年龄22-60岁);及接受腹部MRI检查的患者30例(男性14例,女性16例,年龄10-64岁)。肝脏病变组选取了40位患者(男性22例,女性18例),一共60个病灶,其中转移瘤10例18个病灶;肝癌9例13个病灶;肝囊肿10例13个病灶以及海绵状血管瘤11例16个病灶。为了排除实验因素干扰,其中所有病灶的直径均大于1.5cm。在这40例病人中,有26例病人进行了B超检查;有24例病人进行了CT检查(双期或者三期的动态增强检查);21例进行了MR动态增强检查。并对10对肝硬化的患者进行了ADC值的检测。 1.2 MRI检测方法 所有患者的MRI检查采用Magnetom Vision 1.5T全身MR扫描仪,同时采用phased array surface multicoil 信号采集线圈。对上述患者的检查的参数为:层数14-18层,厚度为8mm,层间距为10%的层厚度,为0.8mm,矩阵为145-256,FOV视野为310mmX310mm-390mmX390mm。每个检测的序列均为患者一次屏气完成。每次扫描时间为15-25秒,并采用2D FLASH T1WI,并同时用MR高压注射器推送注钆喷替酸葡甲胺(Gd-DTPA,0.12 mmol/kg,3.5 ml/ s)。ADC测定中正常组织包括:肝脏,胰腺,肾脏,脾脏,胆囊以及竖脊肌。其中每个部位取4个较为感兴趣的区域,选择区域时应该避开血管,同时选择的面积要较大,包括不低于100像素。表观扩散系数按照公式计算:ADC =(ln[ S低/S高])/(b高-b低)。ADC检测值应该选取4个不同部位检测的ADC的平均值。不同部位的ADC值采用t检验进行比较,以p<0.05为有显著性差异。 2.实验结果 所有的病人均进行磁共振水分子扩散加权成像技术检测,所有的患者图像都可以见到化学位移伪影。各脏器的ADC值见表1. 表1 各脏器ADC值测量结果 3.讨论 笔者利用磁共振水分子扩散加权成像技术对腹部的正常与病变器官进行了ADC的检测,结果表明:磁共振水分子扩散加权成像技术与ADC检测可以帮助肝病变的诊断和鉴别;除此之外,磁共振水分子扩散加权成像技术还有一些问题需要进一步改进,应该增加患者样本数,并进行更深入的研究。 参考文献: [1]Marks MP,De Crespigny A,Lentz D,et al.Acute and chronic stroke:navigated spin-echo diffusion-weighted MR

磁共振成像原理与临床应用 一、授课提纲:内容分四个部分:磁共振的发展背景和历史;磁共振的基本原理;磁共振的 安全性和优缺点;磁共振临床应用。 1、背景和发展历史:1946年由美国斯坦福大学的Felix Bloch和哈佛大学的Edward Purcell发现核磁共振现象,为此获得1952年诺贝尔奖。磁共振的发展史中共有16 位诺贝尔获奖者,分别在物理学、化学和生理医学奖项中夺魁。尤其近几年磁共振 在医学领域中的应用越来越广泛,从单纯的形态解剖学显示向功能和分子影像发 展,从而显示出磁共振的强大潜能。 2、磁共振基本原理:分物理学基础、磁共振的基本序列和图像特点三个方面概述。介 绍了磁化、进动、Larmor公式、静磁场(主磁场)和射频脉冲、驰豫和横向、纵向 驰豫,重复和回波时间、梯度磁场及两个主要基本序列(SE和GRE) 3、高磁场下的安全性:禁忌症和注意事项 4、磁共振的临床应用:包括三个方面,分别是形态解剖学的显示:尤其在细微解剖结 构、动态器官和血管解剖的形态显示上具有独特优势。其次是特殊序列的结构显示,如水成像、磁敏感加权显示,对于胆道、泌尿系和椎管等富有液性成分的结构能清 晰显示管腔内情况,对于梗阻的判断非常直接。最有优势体现在功能解剖学的显示,如脑功能成像,分别从弥散、灌注、波谱和神经网络及分子影像方面加以展示。 二、常用术语 1、共振、自旋磁矩、磁化、进动、Larmor公式 2、T1WI和T2WI、横向和纵向驰豫、重复和回波时间(TR、TE) 3、SE序列和GRE序列 三、磁共振成像过程 ?把病人放进磁场→人体被磁化产生纵向磁化矢量 ?发射射频脉冲(同时进行空间定位编码)→人体内氢质子发生共振从而产生横向 磁化矢量 ?关掉射频脉冲→质子发生T1、T2弛豫(同时进行空间定位编码) ?线圈采集人体发出的MR信号→计算机处理(付立叶转换)→显示图像

磁共振成像的基本原理和概念 第一节磁共振成像仪的基本硬件 医用MRI仪通常由主磁体、梯度线圈、脉冲线圈、计算机系统及其他辅助设备等五部分构成。 一、主磁体 主磁体是MRI仪最基本的构件,是产生磁场的装置。根据磁场产生的方式可将主磁体分为永磁型和电磁型。永磁型主磁体实际上就是大块磁铁,磁场持续存在,目前绝大多数低场强开放式MRI仪采用永磁型主磁体。电磁型主磁体是利用导线绕成的线圈,通电后即产生磁场,根据导线材料不同又可将电磁型主磁体分为常导磁体和超导磁体。常导磁体的线圈导线采用普通导电性材料,需要持续通电,目前已经逐渐淘汰;超导磁体的线圈导线采用超导材料制成,置于液氦的超低温环境中,导线内的电阻抗几乎消失,一旦通电后在无需继续供电情况下导线内的电流一直存在,并产生稳定的磁场,目前中高场强的MRI仪均采用超导磁体。主磁体最重要的技术指标包括场强、磁场均匀度及主磁体的长度。 主磁场的场强可采用高斯(Gauss,G)或特斯拉(Tesla,T)来表示,特斯拉是目前磁场强度的法定单位。距离5安培电流通过的直导线1cm处检测到的磁场强度被定义为1高斯。特斯拉与高斯的换算关系为:1 T = 10000 G。在过去的20年中,临床应用型MRI仪主磁体的场强已由0.2 T以下提高到1.5 T以上,1999年以来,3.0 T的超高场强MRI仪通过FDA 认证进入临床应用阶段。目前一般把0.5 T以下的MRI仪称为低场机,0.5 T到1.0 T之间的称为中场机,1.0 T到2.0之间的称为高场机(1.5 T为代表),大于2.0 T的称为超高场机(3.0 T为代表)。 高场强MRI仪的主要优势表现为:(1)主磁场场强高提高质子的磁化率,增加图像的信噪比;(2)在保证信噪比的前提下,可缩短MRI信号采集时间;(3)增加化学位移使磁共振频谱(magnetic resonance spectroscopy,MRS)对代谢产物的分辨力得到提高;(4)增加化学位移使脂肪饱和技术更加容易实现;(5)磁敏感效应增强,从而增加血氧饱和度依赖(BOLD)效应,使脑功能成像的信号变化更为明显。 当然MRI仪场强增高也带来以下问题:(1)设备生产成本增加,价格提高。(2)噪音增加,虽然采用静音技术降低噪音,但是进一步增加了成本。(3)因为射频特殊吸收率(specific absorption ratio,SAR)与主磁场场强的平方成正比,高场强下射频脉冲的能量在人体内累积明显增大,SAR值问题在3.0 T的超高场强机上表现得尤为突出。(4)各种伪影增加,运动伪影、化学位移伪影及磁化率伪影等在3.0 T超高场机上更为明显。由于上述问题的存在,3.0 T的MRI仪在临床应用还有一定限制,尽管其在中枢神经系统具有优势,但是在体部应用还不太成熟,因此,目前以1.5 T的高场机最为成熟和实用。 MRI对主磁场均匀度的要求很高,原因在于:(1)高均匀度的场强有助于提高图像信噪比,(2)场强均匀是保证MR信号空间定位准确性的前提,(3)场强均匀可减少伪影(特别是磁化率伪影),(4)高度均匀度磁场有利于进行大视野扫描,尤其肩关节等偏中心部位的MRI检查,(5)只有高度均匀度磁场才能充分利用脂肪饱和技术进行脂肪抑制扫描,(6)高度均匀度磁场才能有效区分MRS的不同代谢产物。现代MRI仪的主动及被动匀场技术进步很快,使磁场均匀度有了很大提高。 为保证主磁场均匀度,以往MRI仪多采用2m以上的长磁体,近几年伴随磁体技术的进步,各厂家都推出磁体长度为1.4m~1.7m的高场强(1.5T)短磁体,使病人更为舒适,尤其适用于幽闭恐惧症的患者。 随介入MR的发展,开放式MRI仪也取得很大进步,其场强已从原来的0.2T左右上升到0.5T以上,目前开放式MRI仪的最高场强已达1.0T。图像质量明显提高,扫描速度更快,已经几乎可以做到实时成像,使MR“透视”成为现实。开放式MR扫描仪与DSA的一体

1.5T磁共振全身弥散加权成像技术与全身T2加权成像的脂肪抑制技 术联合应用的临床价值 目的评价1.5T磁共振全身弥散加权成像技术(whole body diffusion weighted imaging,WB-DWI)与全身T2加权成像的脂肪抑制技术(whole body T2-weighted imaging-shot TI inversion recovery,WB-T2-STIR)联合应用的临床价值。方法采用西门子Avanto 1.5T超导磁共振成像系统,收集患者56例均采用WB-DWI与WB-T2-STIR技术联合应用获得三维图像,对其临床资料和成像技术进行分析。结果WB-DWI与WB-T2-STIR在全身病变敏感性、检出率、定位及定量方面均优于WB-DWI、正电子发射断层成像(PET)。结论采用1.5T磁共振WB-DWI 与WB-T2-STIR技术联合应用对全身各系统的恶性肿瘤具有很高的诊断价值,同时也是一种快速发现全身各系统良性病变的好方法。 标签:磁共振成像;磁共振全身弥散;加权成像技术与全身;T2加权成像的脂肪抑制技术联合应用;应用价值 磁共振全身T2加权成像的脂肪抑制技术(whole body T2-weighted imaging-shot TI inversion recovery,WB-T2-STIR)能够有效地协助全身性寻找病变。我院应用1.5T WB-DWI与WB-T2-STIR技术联合对患者进行检查,本文旨在进一步提高MRI诊断符合率、诊断效率及临床指导作用。 1资料与方法 1.1一般资料2010年7月~2014年4月在本院应用1.5T WB-DWI与WB-T2-STIR技术联合应用的方法对83例患者进行了检查,对其中56例患者影像资料作回顾性分析,男性32例,女性24例;年龄12~83岁,平均56.3岁。这些患者均已病理结果或临床随访证实,恶性病变53例均在上级医院行PET检查,其中肺癌17例,前列腺癌9例,乳腺癌11例,淋巴瘤5例,鼻咽癌3例,肾癌2例,骨肉瘤3例,子宫颈癌3例;良性病变3例未行PET检查,其中多发性骨纤维结构不良2例,多发性肌炎1例。 1.2仪器、方法及扫描参数采用西门子Avanto 1.5T超导磁共振成像系统,composing成像软件、自动移床技术、头颅矩阵线圈、颈部矩阵线圈、两个大柔表面线圈、一个小柔表面线圈、脊柱矩阵线圈。进行冠状位采集,然后应用composing成像软件,拼接所有T2-STIR图像,自动生成冠状位全身T2-STIR图像,然后选取一张满意的冠状位全身T2-STIR图像作为定位像行全身弥散扫描。WB-DWI扫描参数:TR:7000ms,TE:84ms,TI:180ms,激励次数(number of excitation,NEX):4次,FOV:50.0mmX50.0mm,层厚:4mm,层间距:0mm,b值分别为50s/mm2及800 s/mm2。进行轴位采集,全身共分6到7段扫描,一次采集50层。自动移床至待扫位置,直至完成全部扫描。全身T2-STIR检查时间约10min,WB-DWI检查时间约40min,全身总检查时间近50min。将全部弥散b-800 s/mm2原始图像应用3D软件进行处理,采用3DMIP、黑白反转获得三

肝脏增强CT与肝脏MRI诊断肝癌准确率分析 摘要目的分析肝脏增强CT与肝脏MRI诊断肝癌的准确率。方法64例肝癌患者,均予肝脏增强CT和肝脏MRI检查,并将其结果分别设为对照组与研究组,比较两组诊断准确率。结果研究组诊断准确率为95.31%高于对照组的84.38%(P<0.05);研究组诊断肿瘤直径≤3 cm准确率为92.31%高于对照组的66.67%(P<0.05)。研究组诊断肿瘤直径>3 cm准确率与对照组比较差异无统计学意义(P>0.05)。研究组合计检出率高于对照组(P<0.05)。结论与肝脏增强CT相比,肝脏MRI应用于肝癌的诊断准确率更高,尤其是对直径≤3 cm 肿瘤,值得临床推广应用。 关键词肝脏增强CT;肝脏MRI;肝癌 肝癌属临床常见恶性肿瘤疾病,如何有效予以肝癌患者早期诊断,对其后期治疗具有重要作用,但肝癌具有发病隐匿、生存率低、转移率高等特点,给临床诊断带来极大不便[1]。本研究针对已选定的64例肝癌患者予不同方案诊断结果对比,以期为日后临床诊断提供参考依据,现总结报告如下。 1 资料与方法 1. 1 一般资料选取本院2014年8月~2015年8月收治的64例肝癌患者进行回顾性分析,男女比例36∶28,年龄38~75岁,平均年龄(5 2.31±8.75)岁,病程21 d~18个月,平均病程(8.42± 3.51)个月;临床主要表现原因不明低热、上腹饱胀、乏力纳差、消瘦及肝区疼痛等非特异性症状。 1. 2 方法所有患者均行肝脏增强CT和肝脏MRI检查,具体措施如下: ①肝脏增强CT检查:仪器选用东芝16排螺旋CT扫描仪,设置电流150 mA,电压120 kV,层厚、间距均10 mm;造影选用碘海醇,高压静脉注射流率3.5 ml/s。②肝脏MRI检查:仪器选用美国GE公司1.5T双梯度核磁共振成像仪,配套腹部相控线圈及阵列线圈,常规予以T1WI、T2WI加权扫描,层厚5 mm,间距1.5 mm,对比剂选用钆喷替酸葡甲胺,用量0.10 mmol/kg,高压静脉注射流率2.0 ml/s。 1. 3 观察指标安排经验丰富的资深医师对本组64例患者予以相关检查,并对其动态增强数据予以评价,对比两组诊断准确率以及不同体积肿瘤的检出情况。 1. 4 统计学方法采用SPSS18.0统计学软件对数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差(x-±s)表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。 2 结果

临床医药文献电子杂志Electronic Journal of Clinical Medical Literature 2019 年第 6 卷第 56 期 2019 Vol.6 No.56171 磁共振全身弥散加权成像技术对全身恶性肿瘤的诊断价值 马文娟 (内蒙古自治区第三医院影像中心,内蒙古呼和浩特 010010) 【摘要】目的?关于恶性肿瘤经磁共振全身弥散加权成像技术(DWI)检查诊断的效果探究。方法?选取27例外院—内蒙古医科大学附属医院,诊断及治疗疾病患者进行研究,分析患者临床症状初步确诊为肿瘤 疾病,之后给予全部患者CT、核磁共振DWI、病理检查,评价磁共振DWI诊断方式应用价值。结果?参考 患者最终病理检查结果,可知磁共振DWI检出受检者恶性肿瘤结果准确且检出率高,数据较之于CT存在差 异与统计学意义P<0.05。结论?临床全身检查诊断患者恶性肿瘤期间,采用磁共振DWI检查法价值高。 【关键词】磁共振;DWI;恶性肿瘤;全身;诊断;价值 【中图分类号】R445 【文献标识码】A 【文章编号】ISSN.2095-8242.2019.56.171.01 分析当前患者恶性肿瘤诊断情况,发现利用X线、CT 等手段进行全身检查时存在一定的误漏诊率,不利于患者疾病的及时确诊、尽快治疗[1]。针对此种情况,临床可采用全身诊断恶性肿瘤效果理想的核磁共振DWI法,本文研究期间选择恶性肿瘤疑似患者作以多种检查方法的诊断应用,着重对核磁共振DWI检查法的诊断价值进行了分析,内容包括。 1?资料与方法 1.1 一般资料 选取外院在2017年1月~2019年1月接收的患者,经临床检查为疑似恶性肿瘤的27例来研究,指导患者接受不同方法检查诊断疾病;患者中男性人数多于女性,分别为19例、8例,平均年龄为(40.2±3.6)岁。 1.2 方法 CT-影像科医师采用GE 128排多层螺旋CT,对27例受检者全身进行扫查,获得影像图。核磁共振DWI-指导患者保持仰卧位接受检查,使用西门子Skyra 3.0T超导磁共振设备,依次对受检者机体的头颈部、胸腹部、盆腔等部位作以扫查处理,设置设备扫查参数与序列:层间距与层厚分别为1 mm、6 mm,矩阵256×256,视野为40×40 cm;TE 与TR分别为80/4000 ms,时间控制为15分钟;患者全身扫查完毕后,将成像图输送至工作站继续进行处理,最后由影像科2名及以上医师对成像图作以分析。检查后27例患者再进行手术病理检查。 1.3 统计学方法 使用SPSS.15软件统计学分析数据,计数资料n(%)表示、x2检验,P<0.05为数据差异有统计学意义。 2?结?果 经过病理检查,可知27例患者全部检出恶性肿瘤,9例(33.33%)为结肠癌,7例(25.93%)为鼻咽癌,5例(18.52%)为肺癌,4例(14.81)为宫颈癌,2例(7.41%)为肝癌,其中6例(22.22%)发生转移,将该结果与CT及磁共振DWI检查结果进行比较,可知磁共振DWI检出各类恶性肿瘤率为100.00%,CT仅检出23例(85.19%),两种检查法检出结果比较存在差异与统计学意义P<0.05。数据见表1。 表1 27例患者恶性肿瘤全身检查结果方法(n=27)检出率(%)误漏诊率(%) 磁共振DWI27(100.00)0 CT23(85.19)4(14.81) x2 4.3200 P<0.05 3?讨?论 磁共振为当前临床多种疾病检查确诊时常用的一种高效、安全、结果精准的诊断技术,包含波谱成像、脑功能成像及DWI等多种技术,其中应用于全身恶性肿瘤检查的磁共振DWI技术检查期间,能够将患者机体病灶、已经发生转移的病灶发展情况准确、快速、无创的检出,从而为患者疾病后续治疗提供准确依据。患者患有恶性肿瘤后,由于肿瘤细胞呈现出核浆多及细胞核大、密布排列等特点,使得瘤细胞间隙受影响,进而在较小的间隙下影响细胞水分子弥散作用,此时病灶经过DWI扫查呈现出高信号表现,据此医师可精准的分析患者是否发生恶性肿瘤及病灶发展变化情况。CT检出恶性肿瘤时,虽然能够将部分肿瘤检出,但是该检查所需时间相对较长,而且检查结果容易在人体心脏、呼吸及胃肠道活动等情况干扰下出现异常,并且对一些空腔脏器肿瘤、颅脑等部位肿瘤难以准确检出,部分微小肿瘤常会漏诊,所以磁共振DWI检查技术的临床应用效果优于CT技术[2]。本文研究中,27例受检者分别接受以上两种诊断技术进行全身病灶检查,其中DWI技术检查后的五类肿瘤患者例数与病理结果保持一致,而且受检者检查成像图上的病灶呈红色,与病灶周边健康组织信号有明显的区别,提示医院在后续诊断疑似恶性肿瘤患者疾病时,需大力进行磁共振DWI技术的应用及推广。 参考文献 [1] 吴春平.MRI检查在卵巢肿瘤诊断及鉴别诊断价值和准确率观 察[J].影像研究与医学应用,2019,3(02):82-83. [2] 张敏,王传林,张海青.磁共振全身类PET技术的临床应用探讨 [J].中国继续医学教育,2018,10(31):63-65. 本文编辑:吴卫

磁共振扩散加权成像对肝癌的诊断及鉴别诊断目的探讨采用磁共振扩散加权成像鉴别诊断肝癌的效果。方法选取 2013年6月~2015年5月在我院接受检查的占位性病变患者85例,其中原发性 肝细胞癌28例,肝血管瘤30例,转移瘤15例,肝囊肿12例,均行磁共振扩散加权成像扫描,比较不同肝脏占位病变ADC值及不同b值下ADC值。结果不同肝脏占位病变ADC值随b值差的升高而降低,原发性肝癌ADC值明显低于肝血管瘤、转移瘤、肝囊肿,差异有统计学意义(P<0.05);b值差越大越接近实际DC值,且波动幅度较小。结论通过磁共振扩散加权成像量化分析ADC 值可提高肝癌的诊断及鉴别效果。 [Abstract] Objective To investigate the effect of magnetic resonance diffusion weighted imaging in the differential diagnosis of liver cancer. Methods The 85 patients with occupying lesions in our hospital from June 2013 to May2015 in our hospital were selected,including 28 cases of primary hepatocellular carcinoma,30 cases of hepatic hemangioma,15 cases of metastatic tumor,12 cases of hepatic cyst,They were scanned by diffusion weighted magnetic resonance imaging,the ADC value and ADC value of different liver lesions with different b values were compared. Results The ADC values of different liver lesions were decreased with the increase of b value,The ADC value of primary liver cancer was significantly lower than that of hepatic hemangioma,metastasis and hepatic cyst,the difference was statistically significant (P<0.05);The b value difference was more close to the actual value of DC,and the fluctuation was small. Conclusion Quantitative analysis of ADC value by MR diffusion weighted imaging can improve the diagnosis and differential diagnosis of hepatocellular carcinoma. [Key words] Magnetic resonance imaging;Diffusion weighted imaging;Differential diagnosis;Hepatocellular carcinoma 肝癌是常见的恶性肿瘤之一,恶性程度高,死亡率仅次于胃癌和食管癌[1]。其起病隐匿,确诊时多为中晚期而丧失最佳治疗时机,因此,及时鉴别、诊断肝癌意义重大。作为目前唯一能够无创性检测活体组织内水分子扩散过程的影像技术,磁共振扩散加权成像(diffusion weighted imaging,DWI)可通过微管扩散状态反映机体组织结构生理、病理特点[2-3]。DWI对中枢神经系统尤其是脑缺血的诊断价值已得到肯定,近年来,随着磁共振软技术的不断发展,DWI逐渐用于诊断体部恶性肿瘤性病变。本研究采用DWI诊断肝癌取得较好的效果,现报道如下。 1 资料与方法 1.1 一般资料 选取2013年6月~2015年5月在我院接受检查的占位性病变患者85例作

磁共振弥散加权成像在急性缺血性脑血管病诊断中的作用 发表时间:2019-04-03T09:27:19.037Z 来源:《健康世界》2019年第02期作者:姚改[导读] 在诊断急性缺血性脑血管病时,磁共振弥散加权成像具有比较显著的优势,具有临床推广价值。 平舆县中医院 CT. MRI室河南驻马店 463000 【摘要】目的:分析磁共振弥散加权成像在急性缺血性脑血管病诊断中的作用。方法:本文所选100例急性缺血性脑血管病患者均为我院2017年7月至2018年8月所收治,全部患者均接受磁共振弥散加权成像扫描,回顾性分析患者临床资料。结果:完成扫描后,全部患者的磁共振弥散加权成像均呈高信号,116个新病灶,阳性率高达100.0%,其他64个为旧病灶。结论:在诊断急性缺血性脑血管病时,磁共振弥散加权成像具有比较显著的优势,具有临床推广价值。 【关键词】磁共振弥散加权成像;诊断;急性缺血性脑血管病急性缺血性脑血管病的发病人群具有广泛,具有较高的发病率、致残率和致死率,所以临床中应加以关注和重视。在人们工作节奏越来越快、生活水平逐渐提高的过程中,急性缺血性脑血管病的患病人数也越来越多[1]。早期准确诊断,并进行有效的治疗,对于改善急性缺血性脑血管病患者的预后,提高其生存质量非常重要。磁共振弥散加权成像作为反映活体组织弥散的无创方法之一,和常规头颅CT检查相比,磁共振弥散加权成像的病灶检出准确率更高[2]。本研究主要分析了磁共振弥散加权成像在急性缺血性脑血管病诊断中的作用,现做如下总结。 1 一般资料与方法 1.1 一般资料 本文所选100例急性缺血性脑血管病患者均为我院2017年7月至2018年8月所收治,满足第4届脑血管病学术会议制定的相关诊断标准[3],发病时间≤24h;经CT检查排除其他颅内疾病患者。全部100例患者中,65例为男性患者,35例为女性患者;其年龄为38-72岁,平均为(56.3±3.4)岁;37例患者为超急性脑梗死,63例患者为急性脑梗死。 1.2 方法 选择西门子GE 0.35T光纤超导磁共振MR-355成像系统。首先通过头颅CT检查将脑出血排除。开展常规MRI检查,层距为1mm,层厚为7mm,共进行16个层面的扫描。最后开展磁共振弥散加权成像扫描,采用平面回波脉冲序列,ER/TE为10000/8ms,分别在X/Y/Z空间轴上施加弥散加权磁场梯度场,扫描矩阵设置为128*128,b值为1000s/mm2,扫描时间设置为40s,单次激发,获得磁共振弥散加权成像的综合图像,图像视野为36cm*18cm。 2 结果 全部100例患者共检出180个病灶,其中116个为新病灶,阳性率为100.0%。磁共振弥散加权成像检查均呈高信号,新发病部位和患者临床症状相符。12例患者的发病时间<2h,其磁共振弥散加权成像呈稍高信号影,ADC图像上呈低信号,T1W1、T2W2以及CT均无异常;发病时间为2-6h的患者,其磁共振弥散加权成像检查呈显著高信号影,ADC图像呈低信号,CT检查无异常,而T2WI呈稍高信号影。发病时间为6-24h的患者,其病灶表现常常T1稍长T2信号,磁共振弥散加权成像表现为高信号,ADC图像表现为低信号。剩余64个均为旧病灶,磁共振弥散加权成像表现为低信号或者等信号。FLAIR表现为中心低信号、边缘为低信号或者高信号。 3 讨论 急性缺血性脑血管病具有较高的致残率和临床病死率,会严重威胁患者生命健康,让其生活治疗降低,所以临床中应加以关注。临床研究发现,脑血流量改变是引起急性缺血性脑血管病的主要原因,当机体处于正常状态时,其脑血流量一般为50ml/(min.100g),而当脑血流量<23ml/(min.100g),则可能发生一系列临床症状[4]。所以早期发现患者症状,并进行准确诊断,制定有效的治疗方案,对于改善患者预后非常重要。 磁共振成像技术主要是通过对磁共振现象所形成的信号进行收集,同时进行图像重建,通过图像信号来诊断患者疾病[5]。磁共振成像技术的软组织分辨率较高,而且不存在放射线损害和骨性伪影,不需要血管造影剂就能显示血管结构,为多参数成像技术。磁共振弥散加权成像是磁共振中的成像技术之一,具有较为广泛的应用范围,在诊断脑梗死、鉴别诊断脓肿与脑肿瘤等时得到了非常广泛的应用。磁共振弥散加权成像的原理为布朗运动,也就是观察活体脑组织内的水分子运动。现阶段临床中在诊断中枢神经系统疾病时,磁共振弥散加权成像技术的应用最为广泛,在诊断超急性期脑梗死患者时,磁共振弥散加权成像技术的作用已得到了认可。临床研究结果显示,通过磁共振弥散加权成像图像能对早期缺血性改变进行敏感显示,发病后0.5-2.0h内磁共振弥散加权成像图像就会发生高信号改变,在诊断超急性期脑梗死患者时具有非常重要的作用;除此之外,磁共振弥散加权成像能有效区分新旧病灶。在采用磁共振弥散加权成像诊断急性缺血性脑血管病患者时,参数是主要的影响因素之一,通过单向测量脑白质弥散程度,可能出现漏诊或者误诊。所以在进行磁共振弥散加权成像扫描时,常常选择三个方向,而且相互垂直,分别在三个方向施加弥散敏感梯度场,获得三向同性的磁共振弥散加权成像综合图像和ADC图,然后对三个方向的弥散进行立体测量。另外,弥散敏感梯度场b值也会对ADC值造成影响,b值为1000s/mm2时,能清晰显示梗死灶,能获得比较理想的弥散加权效果。 姚改,女(1980.08.06)河南平舆,本科,新乡医学院,放射主治医师,新乡医学院,河南省平舆县中医院CT. MRI室磁共振弥散加权成像在急性缺血性脑血管病诊断中的作用姚改平舆县中医院 CT. MRI室河南驻马店 463000

功能磁共振成像(fMRI) 功能磁共振成像技术简述 功能性磁共振成像(fMRI)是一种新兴的神经影像学方式,其原理是利用磁振造影来测量神经元活动所引发之血液动力的改变。由于fMRI的非侵入性、没有辐射暴露问题与其较为广泛的应用,从1990年代开始就在脑部功能定位领域占有一席之地。目前主要是运用在研究人及动物的脑或脊髓。 相关技术发展 自从1890年代开始,人们就知道血流与血氧的改变(两者合称为血液动力学)与神经元的活化有着密不可分的关系。神经细胞活化时会消耗氧气,而氧气要借由神经细胞附近的微血管以红血球中的血红素运送过来。因此,当脑神经活化时,其附近的血流会增加来补充消耗掉的氧气。从神经活化到引发血液动力学的改变,通常会有1-5秒的延迟,然后在4-5秒达到的高峰,再回到基线(通常伴随着些微的下冲)。这使得不仅神经活化区域的脑血流会改变,局部血液中的去氧与带氧血红素的浓度,以及脑血容积都会随之改变。 血氧浓度相依对比(Blood oxygen-level dependent, BOLD)首先由贝尔实验室小川诚二等人于1990年所提出[2],小川博士与其同事很早就了解BOLD对于应用MRI于脑部功能性造影的重要性,但是第一个成功的fMRI研究则是由John W. Belliveau 与其同事于1991年透过静脉内造影剂(Gd)所提出。接着由邝健民等人于1992年发表在人身上的应用。同年,小川博士于4月底提出了他的结果且于7月发表于PNAS。在接下来的几年,小川博士发表了BOLD的生物物理学模型于生物物理学期刊。Bandettini博士也于1993年发表论文示范功能性活化地图的 量化测量。由于神经元本身并没有储存所需的葡萄糖与氧气,

磁共振扩散加权成像在脑部病变诊断中的应用 摘要:磁共振扩散加权成像(Diffusion Weighted Imaging ,DWI)是近年来发展起来的新技术,其依据不同组织间水分子扩散程度的差异性,提供一种与以往T1加权像、T2加权像不同的新的成像对比,当组织发生病变时,正常结构发生变化常可导致组织内的水分子扩散性质改变。DWI是目前在活体上进行水分子扩散测量与成像的唯一方法。现综述该技术的基本原理及其在脑梗塞、急性血肿、多发性硬化、脑部炎症、脑肿瘤等脑部病变中的应用价值。 The application of MR Diffusion Weighted Imaging in Diagnosing Brain Lesions Abstract: Diffusion weighted imaging is a new technology which develops in these years. It makes use of strong diffusion gradients, so that the imaging obtained are not dependent on the T1 and T2 relaxation times, but are dependent on the diffusion of the water molecules. Disease processes affecting normal structures might lead to alteration of the water diffusion. Diffusion weighted imaging is the only technique that can make diffusion measure of water molecule and imaging in vivo at the same time. Diffusion weighted imaging has therefore been shown to be useful in the early detecting or diagnosing intracranial abnormalities such as infarction, acute haematomas, multiple sclerosis, brain infection, intracranial tumor, etc.

磁共振成像的临床应用 (作者:___________单位: ___________邮编: ___________) 【摘要】上世纪七十年代CT的问世是医学影像学的一场革命,她带动了医学事业蓬勃发展,因此,发明者获得了诺贝尔医学奖。至八十年代磁共振成像(magneticresonanceimaging)的兴起,医学影像的成像原理发生了本质变化,从简单的x线能量衰减转化为物理生物学成像。大大拓宽了医学影像的发展道路,各种新的成像技术层出不穷。改变了影像学就是形态学的传统观念,引导影像学向定性、定量诊断方向发展。 【关键词】磁共振原理临床应用技术设备 磁共振成像是利用原子核在磁场内共振所产生信号经重建成像的一种成像技术。 核磁共振(nuclearmagneticresonance,NMR)是一种核物理现象。早在1946年Block与Purcell就报道了这种现象并应用于波谱学。Lauterbur1973年发表了MR成象技术,使核磁共振不仅用于物理学和化学。也应用于临床医学领域。近年来,核磁共振成像技术发展十分迅速,已日臻成熟完善。检查范围基本上覆盖了全身各系统,并在世界范围内推广应用。为了准确反映其成像基础,避免与核素成

像混淆,现改称为磁共振成象。参与MRI成像的因素较多,信息量大而且不同于现有各种影像学成像,在诊断疾病中有很大优越性和应用潜力。 1中枢神经系统 (1)脑血管性疾病由于弥散、灌注及水抑制的应用,使的MRI 诊断脑梗塞的敏感性、特异性均明显高于CT。MRI对脑溢血的价值在于其能对血肿进行准确分期。脑动脉瘤、动静脉畸形均有流空血管影显示。 (2)脑肿瘤脑肿瘤在MRI上有形态学和异常信号改变,三维成像的使用对脑肿瘤的定性、定位诊断更准确。 (3)炎症各种细菌、病毒、霉菌性脑炎、脑膜炎与肉芽肿在MRI 可显示,注射顺磁性造影剂Gd-DTPA对定性诊断更有价值。对弓形体脑炎、脑囊虫、脑包虫病可定性诊断,并能分期分型。 (4)脑退行性病变MR能清楚的显示皮质性、髓质性、弥漫性脑萎缩。MR还能诊断原发性小脑萎缩。协助诊断皮质下动脉硬化性脑病、Alzermer氏病、pick氏病、hunfing氏舞蹈病,wilson氏病、leigh氏病、fahr氏病及CO中毒、霉变干蔗中毒、甲旁减等疾病。 (5)脑白质病变MR对诊断多发性硬化、肾上腺性脑白质病等脱髓鞘和髓鞘形成不良性疾病都有重要价值。 (6)脑室与蛛网膜下腔病变MR能清楚的显示孟氏孔和中脑导水管,即能明确分辨梗阻性和交通性脑积水。MR显示蛛网膜囊肿、室管膜囊肿、脑室内肿瘤、脑室内囊肿等均很敏感。