【苏教版】高中生物第五章生物的进化测评B含答案

- 格式:pdf

- 大小:339.52 KB

- 文档页数:10

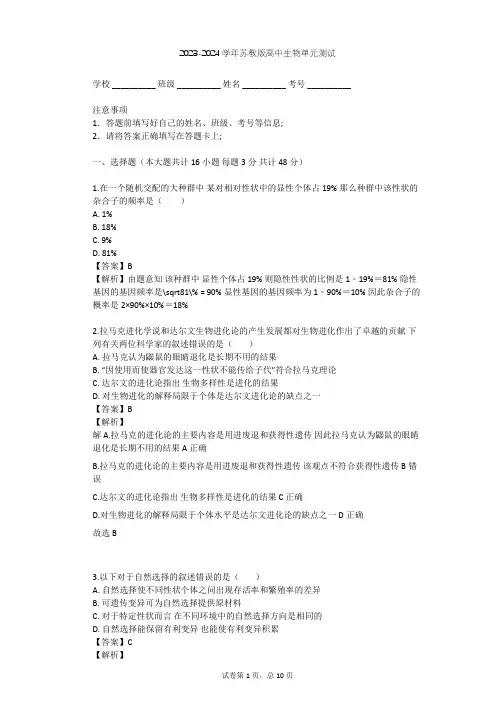

2023-2024学年苏教版高中生物单元测试学校 __________ 班级 __________ 姓名 __________ 考号 __________注意事项1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息;2.请将答案正确填写在答题卡上;一、选择题(本大题共计19小题每题3分共计57分)1.下列哪一项属于拉马克进化学说的内容()A. 过度繁殖B. 生存斗争C. 适者生存D. 用进废退【答案】D【解析】A、过度繁殖是自然选择学说的内容 A错误B、生存斗争是自然选择学说的内容 B错误C、适者生存是自然选择学说的内容 C错误D、拉马克进化学说认为用进废退和获得性遗传是生物进化的主要原因 D正确2.《爱丽丝镜中奇遇记》中红皇后对爱丽丝道“在这个国度中必须不停地奔跑才能使你保持在原地” 某科学家据此提出了以下进化假说在无机环境相对稳定的情况下物种之间的关系构成进化的动力因为每个物种都在不断进化以适应其他物种的变化根据这个假说下列观点错误的是()A. 该假说的理论基础是生物与环境之间存在共同进化B. 在该假说中生物的进化不影响无机环境的变化C. 根据该假说捕食关系有利于提高猎豹和斑马的奔跑速度D. 根据该假说寄生者基因频率的改变可能导致宿主的进化【答案】A【解析】A、通过分析可知不是生物与环境之间存在共同进化B、该假说是发生在无机环境相对稳定的情况下 B正确C、猎豹会以斑马为食物故它们在长期的捕食关系下这便说明它们之间有共同进化D、种间关系有竞争、互利共生和寄生使宿主的基因频率发生改变 D正确3.下列关于生物进化的叙述正确的是()A. 个体是生物繁衍的基本单位种群是生物进化的基本单位B. 自然选择导致变异产生并对有利变异进行定向积累C. 种群基因型频率改变的方向就是进化的方向D. 基因不能交流是产生新物种的前提【答案】D【解析】A、种群是生物繁衍和生物进化的基本单位B、先有变异 B错误C、种群基因频率改变的方向就是进化的方向D、基因不能交流是产生新物种的前提4.关于现代生物进化理论的叙述正确的是()A. 捕食者的存在不利于增加生物多样性B. 没有地理隔离就不会有生殖隔离的形成C. 自然选择为生物进化提供了丰富的原始材料D. 农药在害虫抗药性增强的过程中起选择作用【答案】D【解析】解 A.捕食者的存在在一定程度上防止出现绝对优势种为其他生物的生存开拓了空间有利于生物多样性的形成 A错误B.没有地理隔离也可能会有生殖隔离的形成如多倍体植株的形成就没有经过地理隔离B错误C.突变和基因重组为生物进化提供了原材料 C错误D.农药在害虫抗药性增强的过程中起选择作用 D正确故选 D5.基因流指的是遗传物质在种间和种内群体间的传递和交换下列相关叙述错误的是()A. 种群之间的基因流被地理隔离所阻断是形成新物种的唯一途径B. 基因流发生的时间和发生的强度将会显著影响物种形成的概率C. 不同物种间的基因流可以极大地丰富自然界生物多样化的程度D. 由于地理隔离阻止种内群体基因流可以导致生殖隔离逐渐形成【答案】A【解析】解 A、有些新物种细胞可以不经过地理隔离而直接达到生殖隔离如植物由于高山气候而形成的多倍体 A错误B、基因流发生的时间和发生的强度将会显著影响物种形成的概率 B正确C 、不同物种间的基因流可以增加生物多样性 C正确D、长时间地理隔离阻止种内群体基因流可以导致生殖隔离逐渐形成进而形成新物种 D 正确.故选 A.6.随着科学的发展人们对生物进化的认识不断深人下列关于生物进化的叙述错误的是()A. 二倍体水稻和四倍体水稻是两个不同的物种B. 马和驴交配产下不育的“骡子” 说明马和驴存在生殖隔离C. 无论是自然选择还是人工选择作用都能使种群基因频率发生定向改变D. 古老地层中都是复杂生物的化石而新近地层中含有简单生物的化石【答案】D【解析】解 A.二倍体水稻和四倍体水稻杂交后代为三倍体三倍体水稻不育因此二倍体水稻和四倍体水稻存在生殖隔离是两个不同物种 A正确B.生殖隔离指物种间不能相互交配或交配后不能产下可育后代“骡子”不育说明马和驴存在生殖隔离 B正确C.无论是自然选择还是人工选择作用都能使种群基因频率发生定向改变 C正确D.生物的进化是从简单到复杂因此古老地层中含有简单生物化石新近地层中含有复杂生物化石 D错误故选 D7.某地因甲虫成灾长期使用乙酰甲胺磷来杀灭甲虫甲虫的数量先减少后逐渐回升下列相关叙述正确的是()A. 在甲虫数量变化过程中甲虫个体是进化的基本单位B. 长期使用乙酰甲胺磷诱导甲虫产生基因突变从而产生抗药性C. 使用乙酰甲胺磷后甲虫数量逐渐恢复是主动适应环境的结果D. 使用乙酰甲胺磷后甲虫的基因频率发生改变但未形成新物种【答案】D【解析】解 A.种群是生物进化的基本单位 A错误B.基因突变是不定向的 B错误C.使用乙酰甲胺磷后甲虫数量逐渐恢复是人工选择的结果 C错误D.使用乙酰甲胺磷后甲虫的基因频率发生改变但未形成新物种新物种形成的必要条件是隔离 D正确故选 D8.现有一个非常大的某昆虫种群个体间随机交配没有迁人和迁出无突变自然选择对A 和a基因控制的性状没有作用.种群中A基因频率为80\% a基因频率为20\% 由于人类干扰使种群中AA个体30\% 死亡则该种群中A的基因频率约为()A. 24%B. 56%C. 75.2%D. 60.8%【答案】C【解析】解 (1)种群中A基因频率为80\% a基因频率为20\% 根据遗传平衡定律 AA的基因型频率= 80\% \times 80\% = 64\% Aa的基因型频率= 2\times 80\% \times 20\% = 32\% aa的基因型频率= 20\% \times 20\% = 4\% .(2)假设该种群中有100个个体则AA、Aa、aa的数目依次是64、32、4.由于人类干扰使种群中AA个体30\% 死亡则AA的数目为64\times 70\% = 44.8个因此A的基因频率= \dfracAA+ a= \dfrac44.8\times 2+ 32(44.8+ 32+ 4)\times 2= 75.2\% .故选 C.9.下图为现代生物进化理论的概念图下列说法正确的是()A. ①表示种群的基因型频率改变B. ②表示基因突变和基因重组为生物进化提供原材料C. ③表示自然选择学说其中自然选择决定生物进化的方向D. ④表示基因多样性和物种多样性【答案】C【解析】①表示种群基因频率的改变 A错误②表示突变、基因重组和自然选择其中突变和基因重组为生物进化提供原材料 B错误现代生物进化理论的核心内容是自然选择学说自然选择能决定生物进化的方向 C正确生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性 D错误故选C10.设某种群中只存在基因型为Aa的个体由于外界因素的改变该种群被分割成两个种群甲和乙如图表示分割后的两个种群A基因频率的变化下列叙述正确的是()A. T时刻甲、乙种群中杂合子的基因型频率相同B. T时刻将甲、乙种群混合后 A的基因频率为0.5C. 甲、乙种群从T时刻开始出现生殖隔离D. 环境直接通过对基因型的选择影响基因频率【答案】A【解析】T时刻甲种群中A的频率为0.8 a的频率为0.2 乙种群中A的频率为0.2 a的频率为0.8 因此甲、乙种群中杂合子的基因型频率相同都是0.8×0.2×2=0.32 A正确由于甲和乙这两个种群的大小不知因此T时刻将甲、乙种群混合后 A的基因频率无法计算B错误 T时刻甲、乙种群还没有出现生殖隔离 C错误环境直接通过对表现型的选择影响基因频率 D错误11. 下列细胞中不含同源染色体的是()A. 有丝分裂后期细胞B. 次级卵母细胞C. 初级卵母细胞D. 有丝分裂前期细胞【答案】B【解析】12.下列关于生物进化的叙述正确的是()A. 整个生物界在不同层次上存在着高度的统一性B. 经过世代的自然选择种群中有利变异被保存下来并不断得到积累C. 一个种群中成千上万的基因座位中有两个或两个以上不同的等位基因D. 进化过程中种群基因频率总是变化的且显性基因频率比隐性基因频率增加的快【答案】B【解析】 A 、生物界不同生物在不同层次上存在差异性 A错误B、经过世代的自然选择种群中有利变异被保存下来并不断得到积累 B正确C 、等位基因只存在与同源染色体的相同位置原核生物基因中不存在等位基因 C错误D、进化过程中种群基因频率总是变化的但显性基因频率和隐性基因频率增加频率关键看环境的选择 D错误13.金鱼又称金鲫鱼是由野生红黄色鲫鱼演化而来金鱼体态优美、品种繁多这体现了A. 基因的多样性B. 细胞的多样性C. 物种的多样性D. 生态系统的多样性【答案】A【解析】解生物多样性通常有三个主要的内涵即生物种类的多样性、遗传物质(基因)的多样性和生态系统的多样性基因的多样性是指物种的种内个体或种群间的基因变化不同物种之间基因组成差别很大同种生物之间的基因也有差别每个物种都是一个独特的基因库基因的多样性决定了生物种类的多样性金鱼的品种繁多这充分体现了生物多样性中生物基因的多样性故选 A14.将采自加州和阿拉斯加的肾叶山蓼种子在相同环境中培养4个月任其萌发和生长.然后分成三组分别放在不同温度条件下培养研究驯化温度对不同地区肾叶山蓼光合作用最适温度的影响.生长5\sim 6个月后测定光合作用最适温度实验结果如表.有关推测不能成立的是()A. 光合作用的最适温度是本实验的自变量B. 驯化植物光合作用的最适温度发生了变化C. 不同地区的肾叶山寥具有不同的驯化潜能D. 植物体内的酶系统可能发生适应性改变【答案】A【解析】 A 、驯化温度对不同地区的肾叶山蓼光合作用最适宜温度的影响所以驯化温度是要控制的自变量而不同地区的肾叶山蓼光合作用最适宜温度则是随自变量变化而变化的因变量 A错误B、由表中数据可知驯化植物光合作用的最适温度发生了变化 B正确C 、加州的肾叶山蓼的光合作用最适宜温度随着驯化温度的变化而变化并表现出一致性属于易于驯化的植物而阿拉斯加肾叶山蓼的光合作用最适宜温度则不随驯化温度的变化而有明显变化属于驯化潜能低的植物由此可见不同地区的肾叶山蓼具有不同的驯化潜能 C正确D、温度影响酶的活性从而影响植物的光合作用所以加州的肾叶山蓼在驯化过程中酶系统的适宜温度发生了变化也说明表现型是基因型和环境条件共同作用的结果 D正确15.果蝇种群中某个体X染色体上增加了一个相同片段使其复眼由椭圆形变成条形下列叙述正确的是()A. 该条形眼果蝇在自然选择过程中可能会被淘汰B. 该变异属于基因突变产生了生物进化的原材料C. 该条形眼果蝇与正常椭圆形眼果蝇之间存在着生殖隔离D. 该条形眼果蝇的基因种类数与基因库中的相同【解析】A、环境对生物起选择作用决定着生物的进化方向故该条形眼果蝇在自然选择过程中可能会被淘汰 A正确B、该变异属于染色体结构变异 B错误C、该条形眼果蝇与正常椭圆形眼果蝇属于同一物种不存在生殖隔离 C错误D、基因库是指种群中全部个体的所有基因一个个体不一定含有基因库中的所有基因的种类 D错误16.鼠尾草的雌蕊高度专化成为活动的杠杆系统并与蜜蜂的大小相适应当蜜蜂前来采蜜时根据杠杆原理上部的长臂向下弯曲使顶端的花药接触到蜜蜂背部花粉便散落在蜜蜂背上由此无法推断出()A. 在鼠尾草进化的过程中导致雄蕊专化的基因频率升高B. 鼠尾草不能在没有蜜蜂的地方繁衍后代C. 鼠尾草雄蕊的形态是自然选择的结果D. 鼠尾草花的大小、形态等常与传粉昆虫的大小、形态、口器的类型和结构等特征相适应属于共同进化【答案】B【解析】解 AC.鼠尾草雄蕊的形态是自然选择的结果自然选择使基因频率发生定向改变使鼠尾草的雄蕊高度专化的基因频率升高 AC正确B.鼠尾草可通过蜜蜂和其他昆虫传粉没有蜜蜂的地方也可以繁衍后代 B错误D.共同进化指不同的物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展鼠尾草花的大小、形态等常与传粉昆虫的大小、形态、口器的类型和结构等特征相适应属于共同进化 D正确故选 B17.微博上曾爆料在可可西里保护区有越野车追逐藏羚羊的事件发生当初人们将藏羚羊的栖息地建成藏羚羊自然保护区的措施属于()A. 易地保护B. 就地保护C. 恢复生态环境D. 防止滩涂被破坏【答案】B【解析】解生物多样性保护措施主要是就地保护与迁地保护就地保护建立自然保护区和风景名胜区是保护生物多样性的最有效措施将藏羚羊的栖息地建成了藏羚羊自然保护区属于就地保护属于就地保护故选 B18.某自由交配的种群在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ时间段都经历多次繁殖过程定期随机抽取100个个体测得基因型为AA、aa的个体数量变化曲线如图所示下列相关叙述正确的是()A. 在Ⅰ、Ⅲ段内Aa的基因型频率不同B. Ⅱ段发生剧变的原因是A突变为aC. 在Ⅱ段 AA个体比aa个体的适应能力强D. Ⅰ→Ⅲ段过程中该种群发生进化【答案】D【解析】A、在Ⅰ阶段 AA=40个 aa=20 Aa=40个Ⅲ阶段AA=20个 aa=40个 Aa=40个两个阶段Aa基因型频率都是40% A错误B、导致基因型频率在Ⅱ段发生剧变的原因是自然选择对不同表现型的个体的选择作用并不一定发生基因突变 B错误C、在Ⅱ段 AA个体比aa个体的适应能力弱所以在自然选择的作用下 AA个体逐渐被淘汰 C错误D、生物进化的实质是种群基因频率的改变在Ⅰ、Ⅲ段 A和a的基因频率发生了改变说明种群发生了进化 D正确19.下列有关生物进化和生物多样性的叙述正确的是()A. 生物多样性的形成就是新物种不断形成的过程B. 共同进化都是通过物种之间的生存斗争实现的C. 食物链中营养级越高的生物对环境的适应能力越强D. ﹣个物种的形成或灭绝会影响若干其他物种的进化【答案】D【解析】A、生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性因此生物多样性的形成不仅仅是新物种不断形成的过程 A错误B、共同进化是指生物与生物之间、生物与环境之间的共同进化 B错误C、食物链中营养级越高的单个生物需要的能量越多因此其对环境的适应能力越弱 C错误D、一个物种的形成或灭绝会影响到若干其他物种的进化因为生物与生物之间存在共同进化例如如果狼灭绝了那么羊会因为天敌减少而导致进化速度变慢 D正确二、解答题(本大题共计6小题每题10分共计60分)20.材料一的实验说明抗药性差异甲虫的存在体现了生物多样性中的________多样性DDT环境对甲虫的生存起到了选择作用并决定了生物进化的方向其直接作用的是________20.材料一中科研人员进一步研究发现产生抗药性差异不同的种群中雌雄甲虫之间仍然可以产生可育后代这说明人工选择的不同甲虫种群的基因库之间有机会进行________20.材料二中A地区人群中各种基因型比例如图①计算A地区中基因A的频率为________②画出B地区流行疟疾后人群中各种基因型的大致比例图【答案】基因, 生物的个体(或个体的表现型)【解析】抗药性差异甲虫的产生是突变导致的甲虫的基因有差异体现了基因多样性自然选择直接作用于个体的表现型【答案】基因交流【解析】抗药性差异不同的种群中雌雄甲虫之间可以产生可育后代说明不同甲虫种群的基因库之间能进行基因交流不同甲虫种群之间不存在生殖隔离【答案】①94%, ②如图【解析】①由图中数据可知 A的基因频率为90%+8%×1/2=94% ②B地区人群中Aa个体对疟疾有较强抗性所以Aa个体所占比例最大 AA个体对疟疾抵抗能力弱故所占比例较小 aa个体既是镰刀型细胞贫血症患者又对疟疾抵抗能力弱故所占比例最小21.(1)达尔文的生物进化论主要由两大学说组成 ________学说和________学说前者指出_______________________________________ 它的直接证据来自于________ 后者揭示了生物进化的机制解释了适应的形成和物种形成的原因21.(2)某地某一年生植物种群中的个体均开白花基因型为aa 去年洪水冲来了许多开红花的种子自由交配一代后使种群中各基因型的频率变为9%AA、42%Aa、49%aa 假设一年中该种群没有新的迁入和迁出、不同个体的生存和繁殖能力相同、没有突变、不发生自然选择那么亲代群体的A和a基因频率分别为________21.(3)科学家做过以下实验将家蝇分成多组每组再分为A、B两部分用DDT处理每组的A部分 B部分不接触DDT 处理后选取A组死亡率最低的那一组的B部分继续饲养再把其后代分成许多组每组分成A、B两部分并逐代增加DDT的浓度重复上述实验经过这样多代的重复就可以从B部分选出强抗药性的家蝇强抗药性家蝇的出现是________(填“DDT诱变”或“DDT选择”)的结果在此过程中家蝇种群发生了进化原因是________________________________________________________________________ 21.(4)捕食者的存在有利于增加物种多样性试解释其原因____________________________________【答案】(1)共同由来, 自然选择, 地球上所有的生物都是由原始的共同祖先进化来的, 化石【解析】解(1)达尔文的生物进化论主要由两大学说组成共同由来学说和自然选择学说共同由来学说指出地球上所有的生物都是由原始的共同祖先进化来的它的直接证据来自于化石自然选择学说揭示了生物进化的机制解释了适应的形成和物种形成的原因【答案】(2)30%、70%【解析】(2)自由交配一代后使种群中各基因型的频率变为9%AA 42%Aa 49%aa 则A 的基因频率为9%+42%÷2=30% a的基因频率为42%÷2+49%=70%【答案】(3)DDT选择, 在DDT的选择作用下家蝇种群的基因频率发生了定向改变(家蝇种群抗药性基因频率增大)【解析】(3)家蝇的抗药性本来就存在强抗药性家蝇的出现是DDT选择的结果在此过程中家蝇种群发生了进化原因是在DDT的选择作用下家蝇种群的基因频率发生了定向改变家蝇种群抗药性基因频率增大【答案】(4)捕食者往往捕食个体数量多的物种为其他物种的形成腾出空间【解析】(4)捕食者往往捕食个体数量多的物种为其他物种的形成腾出空间因此捕食者的存在有利于增加物种多样性22.(1)亲代雌性果蝇的基因型分别为________和________22.(2)F_1中黑身棒眼雌雄果蝇随机交配则后代中红眼基因b的基因频率为________22.(3)F_1中的红眼雄果蝇与亲本雌果蝇回交可以获得红眼雌果蝇 1915年遗传学家Bridges发现用红眼雌果蝇与X射线处理过的棒眼雄果蝇进行杂交总能在某些杂交组合的F_1中再次发现红眼雌果蝇该种红眼雌果蝇的出现可能是由于父本发生了基因突变也可能是父本X染色体缺失了显性基因B(已知没有B或b基因的受精卵不能发育成新个体)请你设计一个简单的杂交实验通过观察子代红眼和棒眼来确定该种红眼雌果蝇出现的原因杂交方法 ________结果预测及结论若子代________ 则是由于基因突变若子代________ 则是由于父本棒眼果蝇X染色体缺失【答案】AaX^BX^b, AaX^BY【解析】由于子代黑身灰身=1 3 则亲本相关基因型为Aa×Aa 由于子代雌蝇全是棒眼雄蝇棒眼红眼=1 1 则亲本相关基因型为X^BX^b×X^BY 故亲本基因型为AaX^BX^b和AaX^BY【答案】frac16【解析】F_1中棒眼雌果蝇基因型\frac12X^BX^B、\frac12X^BX^b 产生雌配子X^B、X^b 的概率分别是\frac34、\frac14 F_1中棒眼雄果蝇基因型X^BY 产生雄配子X^B、Y的概率都是\frac12 则F_1中黑身棒眼雌雄果蝇随机交配产生的F_2中X^BX^B X^BX^b X^BY X^bY=3 1 3 1 则该群体中红眼基因b的基因频率=(1+1)÷(3×2+1×2+3×1+1×1) = \frac16【答案】让F_1中红眼雌果蝇与棒眼雄蝇杂交统计子代表现型和比例, 棒眼雌果蝇红眼雄果蝇=1 1, 棒眼雌果蝇红眼雄果蝇=2 1【解析】根据题意可采用假说﹣演绎法解决要探究红眼雌果蝇的出现是由于发生了基因突变还是父本棒眼果蝇X染色体缺失了显性基因B 必须让该F_1中红眼雌果蝇与棒眼雄蝇杂交统计子代表现型和比例作出判断假设由于基因突变产生则该红眼雌果蝇为X^bX^b 而棒眼雄蝇为X^BY 杂交子代为1X^BX^b 1X^BY 即子代棒眼雌果蝇红眼雄果蝇=1 1如果是由于父本棒眼果蝇X染色体缺失则该红眼雌果蝇为XX^b 而棒眼雄蝇为X^BY 杂交子代为1X^BX^b 1X^BY 1X^BX^b 1XY(致死)即子代棒眼雌果蝇红眼雄果蝇=2 123.(1)一个猎豹种群的全部个体所含的全部基因是这个种群的________ 猎豹种群中的个体一般有所差异这体现了生物多样性中的________23.(2)已知猎豹和花豹不属于同一个物种根本原因是________23.(3)某猎豹种群甲是由基因型均为Aa的雌雄个体组成的它们之间由交配产生了三种不同基因型频率的后代 23%AA、54%Aa、23%aa 那么该种群是否发生了进化?________ 判断依据是________23.(4)猎豹在捕食过程中一般没有将所有猎物都吃掉这就是所谓的________策略而且在也往往捕食个体数量多的物种这是________理论【答案】基因库, 基因多样性【解析】【答案】二者之间存在着生殖隔离【解析】【答案】否, 该种群的基因频率没有发生改变【解析】【答案】精明的捕食者, 收割【解析】24.(1)结合现代生物进化理论分析可知 a、c分别表示________ b的实质变化是________24.(2)①~⑥的存在说明了________ 物种1、2的形成过程需要经过________三个环节24.(3)松鼠种群中存在控制毛色的一对等位基因(A﹣黑色 a﹣浅色)原松鼠种群中AA、Aa.aa的基因型频率分别为20%、50%、30% 环境变化后峡谷北侧山高林密生活于其中的松鼠种群中基因型为AA、Aa的个体数量在一年后各增加20% 基因型为aa的个体数量减少20% 则一年后a的基因频率为________【答案】地理隔离、生殖隔离, 种群基因频率的改变【解析】【答案】变异是不定向的, 可遗传变异产生进化原材料、自然选择使基因频率定向改变、生殖隔离导致新物种形成【解析】【答案】50%【解析】25.(1)将植物a引种到低纬度和高纬度地区这样原属于同一个物种的种群a、b和c之间形成________ 种群b和种群c个体之间由于花期不同已不能正常受粉说明已产生了________ 种群b和种群c是不是同一物种?________25.(2)在对b植物的某一种群进行的调查中发现基因型为DD和dd的植株所占的比例分别为10%和70%(各种基因型个体生存能力相同)第二年对同一种群进行的调查中发现基因型为DD和dd的植株所占的比例分别为4和64% 在这一年中该植物种群是否发生了进化?________ 理由是_________________________25.(3)现代生物进化理论认为 ________是生物进化的基本单位 ________决定生物进化的方向突变和基因重组、自然选择和________是物种形成和生物进化的机制共同进化导致生物的________【答案】(1)地理隔离, 生殖隔离, 不是【解析】解(1)将植物a引种到低纬度和高纬度地区这样原属于同一个物种的种群a、b和c之间形成地理隔离种群b和种群c个体之间由于花期不同已不能正常受粉这说明种群b和c已产生了生殖隔离不是一个物种【答案】(2)没有, 该种群的基因频率没有发生变化【解析】(2)第一年基因型为DD和dd的植株所占的比例分别为10%和70% 则Dd所占的比例为20% 由此可以计算出D的基因频率为10%+20%×1/2=20% d的基因频率为80% 第二年基因型为DD和dd的植株所占的比例分别为4%和64% 则Dd所占的比例为32% 由此可以计算出D的基因频率为4%+32%×1/2=20% d的基因频率为80% 在这一年中该植物种群的基因频率没有发生变化说明该植物种群没有发生进化。

2023-2024学年苏教版高中生物单元测试学校 __________ 班级 __________ 姓名 __________ 考号 __________注意事项1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息;2.请将答案正确填写在答题卡上;一、选择题(本大题共计18小题每题3分共计54分)1.人工选择和自然选择的共同选择方式是()A. 生物的生存斗争B. 人和自然界的选择力量C. 生物的遗传和变异是普遍存在的D. 生物均具有很强的繁殖能力【答案】A【解析】解 A、生物因争夺生存的空间与食物而进行生存斗争、生存竞争是实现自然选择和人工选择的手段 A正确B、人和自然的选择力量分别是人工选择和自然选择中进行选择的动力 B错误C 、正是由于生物的遗传和变异是普遍存在的使得生物在繁殖中出现了不同的变异个体(适应周围环境与不适应周围环境)为选择提供了选择的资料是选择的基础 C错误D、生物均具有很强的繁殖能力又由于生物生存的空间与食物是有限的所以生物就会因争夺生存的空间与食物而进行生存斗争.所以过度繁殖是选择的原因 D错误.故选 A.2.桦尺蠖的体色受一对等位基因S(黑色)和s(浅色)控制某地区原植物的树干多呈浅色桦尺蠖种群的基因型频率如下 SS10% Ss20% ss70%.后来煤烟将树干熏成了黑色假如树干变黑不利于浅色桦尺蠖的生存使得种群中浅色个体每年减少10% 黑色个体每年增加10%.关于该种群在今后的2~10年间的变化下列叙述正确的是()A. 树干变黑影响种群中浅色个体的死亡率但不影响其出生率B. 树干变黑前后该地区桦尺蠖种群的环境容纳量不变C. 第2年S基因频率为约为22.9% SS基因型频率约为11.5%D. 该种群的浅色个体数量将会下降说明桦尺蠖种群的年龄结构属于衰退型【答案】C【解析】A、树干变黑浅色个体更容易被天敌捕食因此影响个体死亡率黑色个体被捕食后不能产生后代因此也影响其出生率 A错误B、树干变黑后浅色个体生存、繁殖后代的机会降低环境容纳量下降 B错误C、与第一年相比第二年SS是第一年的11%、Ss是第一年的22% ss是第一年的63% 因此第二年该种群中SS的基因型频率是11%÷(11%+22%+63%)≈11.5% Ss生物基因频率是22%÷(11%+22%+63%)≈22.8% S的基因频率是11.5%+22.8%÷2=22.9% C正确D、年龄结构是指种群中不同年龄组成的比例包括黑色个体和浅色个体该种群的浅色数量将会下降不能说明桦尺蠖种群的年龄结构属于衰退型 D错误3.“可持续发展”是针对全球性生态环境等问题提出的新思维下列有关叙述正确的是()A. 生产者固定的能量的循环利用有利于“可持续发展”B. 规定禁渔期不利于海洋生态系统的“可持续发展”C. 保护生物多样性是实现“可持续发展”的基础D. 保护无经济价值的物种不利于“可持续发展”【答案】C【解析】解 A.生产者固定的能量在生态系统中是单向流动的 A错误B.规定禁渔期是遵循“合理利用就是最好的保护”的原理有利于“可持续发展” B错误C.保护生物多样性有利于生态系统的稳定有利于“可持续发展” C正确D.保护无经济价值的物种有利于保护生物多样性有利于“可持续发展” D错误故选 C4.下列关于生物进化的叙述正确的是()A. 群体中近亲繁殖可提高纯合体的比例B. 有害突变不能成为生物进化的原材料C. 某种生物产生新基因并稳定遗传后则形成了新物种D. 若没有其他因素影响一个随机交配小群体的基因频率在各代保持不变【答案】A【解析】解 A.同一个群体携带同种基因的杂合子比例高近亲繁殖时可以提高该种基因纯合的比例 A正确B.突变的有害还是有利取决于其生存的环境有害变异在环境改变时也可以成为有利变异 B错误C.有新基因产生并稳定遗传后该种群的基因频率变了说明生物进化了但不能说明形成了新物种 C错误D.没有其他因素影响的情况下种群基因频率及基因型频率都不会发生改变的前提是种群数量足够多个体间随机交配 D错误故选 A5.下列有关变异和育种的叙述正确的是()A. 突变和基因重组为生物进化提供原材料其中突变只改变了基因的种类B. R型细菌转化成S型细菌属于基因重组C. 环境条件改变引起的变异都是不可遗传变异D. 单倍体缺少生长发育所需全套遗传信息植株弱小高度不育【答案】B【解析】解 A.突变和基因重组为生物进化提供了原材料突变包括基因突变和染色体变异其中基因突变只改变了基因的种类染色体变异改变基因的数量和排列顺序 A错误B.R型细菌转化成S型细菌属于基因重组 B正确C.环境条件改变引起的遗传物质发生的变异属于可遗传变异 C错误D.单倍体含有本物种生长发育所需全套遗传信息植株弱小种子和果实比较少 D错误故选 B6.下列关于生物进化的叙述正确的是()A. 突变和基因重组为进化提供原材料但不能决定进化方向B. 生物多样性的形成也就是新物种不断形成的过程C. 生殖隔离是物种形成的必要条件是生物进化的实质D. 共同进化是通过不同物种之间的种间斗争实现的【答案】A【解析】解 A.突变和基因重组为进化提供原材料但不能决定进化方向自然选择决定生物的进化方向 A正确B.生物多样性的形成是不同生物之间、生物与无机环境之间共同进化的结果 B错误C.生殖隔离是物种形成的标志生物进化的实质种群基因频率的改变 C错误D.物种之间的共同进化是通过物种间生存斗争和种间互助实现的 D错误故选 A7.下列与变异和进化有关的叙述中错误的是()A. 捕食者的存在对被捕食者既有害也有利B. 地理隔离是物种形成的必要条件C. 隔离可能导致两个种群的基因库出现差异D. 突变能为生物进化提供原材料【答案】B【解析】解 A.捕食对于死亡的个体肯定是有害的但捕食者吃掉的大多是被捕食者中年老、病弱或年幼的个体客观上起到促进种群发展的作用 A正确B.隔离是形成新物种的必要条件但地理隔离不是必要条件 B错误C.形成隔离后不同种群可能会出现不同的突变和基因重组且生存条件不同因此不同种群的基因频率就会发生不同的变化 C正确D.突变能为生物进化提供原材料 D正确故选 B8.下列对习总书记提出的“绿水青山就是金山银山”的践行最为合理的是()A. 政府实行经济林转化为生态林的补贴政策B. 张某大量收购、运输国家重点保护树种“红豆杉”C. 李某私自开办养鸡场并把鸡粪排入河流D. 某村主任私自带领村民开发河滩、采挖砂石【答案】A【解析】解 A.昭平政府实行经济林转化为生态林的补贴政策有利于保护生物的多样性利于建设绿水青山 A正确B.张某大量收购、运输国家重点保护树种“红豆杉” 破坏了生物多样性不利于建设绿水青山 B错误C.李某私自开办养鸡场并把鸡粪排入河流污染了河流不利于建设绿水青山 C错误D.村主任私自带领村民开发河滩、采挖砂石破坏了自然资源不利于建设绿水青山 D错误故选 A9.下列能体现生物多样性间接价值的是()A. 人们受响尾蛇对温度变化极为敏感的启发研制成了“响尾蛇”空对空导弹B. 红树、野生水稻等生物很有可能还有目前人们尚不清楚的重要功能C. 森林可以涵养水源、保持水土、调节气候D. 芦苇是一种重要的造纸原料【答案】C【解析】解 A.人们受响尾蛇对温度变化极为敏感的启发研制成了“响尾蛇”空对空导弹体现了生物多样性的直接价值 A不符合题意B.红树、野生水稻等生物很有可能还有目前人们尚不清楚的重要功能属于潜在价值 B不符合题意C.森林可以涵养水源、保持水土、调节气候属于间接价值 C符合题意D.芦苇是一种重要的造纸原料(工业原料)这体现了生物多样性的直接价值 D不符合题意故选 C10.不同基因型的褐鼠对灭鼠灵药物的抗性及对维生素K的依赖性(即需要从外界环境中获取维生素K才能维持正常生命活动)的表现型如表若对维生素K含量不足环境中的褐鼠种群长期连续使用灭鼠灵进行处理则褐鼠种群()A. 基因r的频率最终下降至0B. 抗性个体RR Rr=1 1C. 绝大多数抗性个体的基因型为RrD. RR个体数量增加 rr个体数量减少【答案】C【解析】A、由于对维生素K含量不足环境中的褐鼠种群长期连续使用灭鼠灵进行处理仍有基因型为Rr的个体活着所以基因r的频率不可能下降至0 A错误B、抗性个体中由于Rr对维生素K依赖性是中度而RR对维生素K依赖性是高度所以维生素K含量不足环境中主要是Rr的个体 B错误C、抗性个体中由于Rr对维生素K依赖性是中度而RR对维生素K依赖性是高度所以维生素K含量不足环境中主要是Rr的个体 C正确D、由于RR对维生素K依赖性是高度所以RR和rr个体数量都在减少 D错误11.草本植物报春花多数为二型花柱少数为同型花柱二型花柱的花中花药的位置明显低于柱头的为长柱型花柱头位置明显低于花药的为短柱型花同型花柱的花中花药与柱头高度相近研究发现随着海拔高度增加高山上环境温度降低传粉昆虫减少同型花柱的花比例增大为研究产生上述现象的原因科研人员进行相关的模拟实验处理及实验结果如下图所示下列分析不正确的是()A. 套袋处理可以防止外来花粉的干扰模拟了高山上传粉昆虫减少的条件B. 同型花柱的花主要进行自花传粉二型花柱的花更依赖于异花传粉C. 二型花柱的花可以有效避免自花传粉有利于增加物种多样性D. 不同海拔高度报春花的分布与传粉昆虫多少的对应关系体现了生物间的协同进化【答案】C【解析】解 A.已知“高山上环境温度降低传粉昆虫减少” 套袋处理可以防止外来花粉的干扰模拟了高山上传粉昆虫减少的条件 A正确B.同型花柱的花中花药与柱头高度相近主要进行自花传粉二型花柱的花中花药的位置与柱头的高度差别很大不利于自花传粉更依赖于异花传粉 B正确C.通过柱形图分析二型花柱的花结实率低或不结实说明其主要传粉方式为异花传粉这种传粉方式有利于增加报春花的遗传多样性 C错误D.不同海拔高度报春花的分布与传粉昆虫多少的对应关系体现了生物间的协同进化 D 正确故选 C12.文昌鱼保留无脊椎动物的特征是()A. 无脊椎无心脏有肾管B. 无心脏有大动脉有肾管C. 无背神经管无肾管有体节D. 无大动脉无肾脏有神经索【答案】A【解析】解文昌鱼的形体结构保留无脊椎动物的特征有无脊椎只有一条脊索无心脏以及血液循环系统表皮为单层上皮其外有角质层结缔组织不发达许多器官有分节等故选A13.下列与现代生物进化理论相关的叙述正确的是()A. 种群的某因库是指种群全部个体所含有的某种等位基因的总和B. 自然选择能定向改变种群的基因频率决定生物发生变异的方向C. 突变导致的生物变异一般对生物体有害但都能为生物进化提供原材料D. 捕食者的存在起到促进种群发展的作用但不利于增加物种多样性【答案】C【解析】解 A.种群基因库是指种群中全部个体所含有的全部基因 A错误B.基因突变是不定向的 B错误C.突变导致的生物变异一般对生物体有害但都能为生物进化提供原材料 C正确D.捕食者的存在有利于增加物种多样性 D错误故选 C14.下列关于基因频率、基因型频率与生物进化的叙述正确的是()A. 因色盲患者中男性数量多于女性所以男性群体中色盲的基因频率大于女性群体B. 一个种群中控制一对相对性状的基因型频率改变说明物种在进化C. 基因型Aa的个体逐代自交后代所形成的种群中 A的基因频率大于a的基因频率D. 可遗传变异为生物进化提供原材料突变是生物发生进化的重要原因【答案】D【解析】A.男性患者的性染色体组成为XY Y染色体上没有色盲基因及其等位基因因此男性患者多于女性患者男性群体中色盲的基因频率与女性群体中色盲的基因频率相等B.生物进化的实质是基因频率的改变而非基因型频率的改变C.Aa个体逐代自交的过程中A、a传递给子代的概率相同因此后代所形成的种群中A 和a基因频率相等D.可遗传变异包括突变和基因重组为生物进化提供原材料生物通过突变产生大量的可遗传变异使种群的基因频率发生改变生物发生进化故选D15.图中的a、b、c分别表示人体内三种细胞外液细胞1、2、3分别表示处于该细胞外液中的多种细胞箭头表示这三种液体之间的相互关系下列有关叙述中正确的是()A. a、b、c三种液体中蛋白质含量最多的是cB. 细胞3的种类最多C. 细胞1中数量最多的是红细胞D. a、b、c三种液体分别是血浆、组织液和淋巴【答案】B【解析】16.对达尔文自然选择学说的正确理解是()①环境改变使生物产生适应性的变异②可遗传的变异是生物进化的基础③变异是不定向的④变异是定向的⑤变异经过长期的自然选择和遗传积累就可能产生出生物的新类型A. ②④⑤B. ②③⑤C. ①②④D. ①③⑤【答案】D【解析】影响生物变异的因素是多种多样的变异是随机的、不定向的变异不一定都是生物产生有利于适应环境的变异②③⑤正确 ACD错误故选B17.下列叙述中符合达尔文自然选择学说的是()A. 食蚁兽具有长舌是因为它长期舔食树缝中的蚂蚁而反复不断伸长的缘故B. 害虫抗药性的增强是因为杀虫剂使害虫产生抗药能力并在后代中不断积累C. 狼和鹿通过捕食和被捕食的关系进行相互选择结果狼和鹿的奔跑速度都变快D. 现在人们都生活在不同的人工环境中因此人类的进化不再受到自然选择的影响【答案】C【解析】解 A.强调环境的变化是物种产生变化的原因生活在特定环境中的生物为了适应环境某些器官由于经常使用而发达并且传递给下一代这是拉马克的“用进废退”观点A错误B.害虫抗药性的增强是杀虫剂对害虫进行了选择的结果 B错误C.狼和鹿的奔跑速度都变快说明鹿和狼相互选择生存下来的类型经过一代代的积累结果发展成为具有各自特征的种群这符合达尔文进化学说的观点 C正确D.人们生活在不同的人工环境中但仍然受到自然选择的影响 D错误故选 C18.关于变异和进化的叙述不正确的是()A. 碱基对缺失的基因突变不会导致基因数目减少B. 突变既可能改变基因的结构又可能改变基因的数量或排列顺序C. 物种的形成可以不经过隔离但是都要经过漫长的进化过程D. 突变产生的变异往往有害但生物的进化离不开突变【答案】C【解析】解 A.碱基对缺失的基因突变只会改变基因的种类不会导致基因数目减少 A正确B.突变包括基因突变和染色体变异基因突变可改变基因的结构染色体变异可改变基因的数量或排列顺序 B正确C.有些新物种形成可以不经过地理隔离而直接达到生殖隔离物种形成不都要经过漫长的进化过程多倍体育种就可在短时间内形成新物种 C错误D.突变产生的变异往往有害但生物的进化离不开突变 D正确故选 C二、解答题(本大题共计7小题每题10分共计70分)19.(1)如果该遗传病是一种单基因遗传病则该遗传病的遗传方式可能是________ 如要调查该遗传病的发病率在人群中取样时应________19.(2)如该遗传病是由两对独立遗传且完全显性的等位基因A-a, B-b控制其中等位基因B-b位于Ⅹ染色体上基因a或基因b纯合均能导致人患该遗传病①等位基因A-a应位于常染色体上理由是________________________________________②若Ⅱ_1的致病基因只来自于 I_2 则 I_2的基因型可能为__________________③若Ⅱ_2有两种致病基因 II_2与一含有致病基因但正常的男性婚配则他们生育一个患病孩子的概率为________【答案】(1)常染色体隐性遗传或伴X染色体隐性遗传, 随机取样且取样范围全面【解析】解(1)由题图可知如果该遗传病是一种单基因遗传病Ⅰ_1和Ⅰ_2不患病Ⅱ_1为患病男性则该遗传病的遗传方式可能是常染色体隐性遗传或伴X染色体隐性遗传如要调查该遗传病的发病率在人群中取样时应随机取样且取样范围全面才能更真实的反映该遗传病的发病率【答案】(2)①两对基因独立遗传即不位于一对同源染色体上, ② \ AAx^Bx^b或\ Aax^B x^b, ③7/16【解析】(2)控制该遗传病的两对等位基因独立遗传即两对基因位于两对非同源染色体上又因等位基因B-b位于Ⅹ染色体上所以等位基因A-a位于常染色体上如Ⅱ_1的致病基因只来自Ⅰ_2 则IⅠ_1的基因型应为A_ X^bY 那么Ⅰ_2的基因型可能为AAX^BX^b 或 AaX^BXb 根据Ⅱ_2有两种致病基因可推测出Ⅱ_2的基因型为 AaX^BXb 而含有致病基因但正常的男性的基因型为Aa X^BY 那么Ⅱ_2与该男性婚配生育患病子女的概率为1-3/ 4× 3/ 4=7/1620.(1)两株植物杂交 F_1中抗病矮茎出现的概率为\dfrac 3 8 则两个亲本的基因型为________20.(2)让纯种抗病高茎植株与纯种易感病矮茎植株杂交得 F_1 F_1自交时若含a基因的花粉有一半死亡则 F_2代的表现型及比例是________ 与 F_1相比 F_2中B基因的基因频率________(填“变大”“不变”或“变小”)该种群是否发生了进化?________(填“是”或“否”)20.(3)由于受到某种环境因素的影响一株基因型为Bb的高茎植株幼苗染色体加倍成为基因型为BBbb的四倍体植株假设该植株自交后代均能存活高茎对矮茎为完全显性则其自交后代的表现型种类及其比例为________ 让该四倍体植株与正常二倍体杂交得到的植株是否是一个新物种?________(填“是”或“否”)【答案】(1)AaBb、Aabb【解析】(1)两株植物杂交 F_1中抗病矮茎(A_bb)出现的概率为\dfrac 3 8 即\dfrac 3 4×\dfrac 1 2 所以两个亲本的基因型为AaBb、Aabb【答案】(2)抗病高茎∶抗病矮茎∶易感病高茎∶易感病矮茎=15∶5∶3∶1, 不变, 是【解析】(2)让纯种抗病高茎植株与纯种易感病矮茎植株杂交得F_1 F_1自交时产生AB、Ab、aB、ab4种数量相等的雌、雄配子若含a基因的花粉有一半死亡则雄配子的基因型及比例为AB∶Ab∶aB∶ab=2∶2∶1∶1 雌配子的基因型及比例为AB∶Ab∶aB∶ab=1∶1∶1∶1 因此 F_2代的表现型及比例是抗病高茎∶抗病矮茎∶易感病高茎∶易感病矮茎=15∶5∶3∶1 与 F_1代相比 F_2代中B基因的基因频率不变但由于A、a基因的频率发生了改变所以该种群发生了进化【答案】(3)高茎∶矮茎=35∶1, 否【解析】(3)由题意可知基因型为BBbb的四倍体植株经减数分裂产生的配子种类及比例是BB∶Bb∶bb=1∶4∶1 其自交后代的表现型种类及其比例为高茎∶矮茎=35∶1 让该四倍体植株与正常二倍体杂交得到的植株是三倍体不能产生可育的后代所以不是一个新物种21.(1)拟南芥耐盐性性状的遗传遵循________定律判断的依据是________21.(2) F_2群体中抗冻型与冷敏型的数量比是7∶5 不符合典型的孟德尔遗传比例研究人员推测“ F_1产生的雌配子育性正常而带有D基因的花粉成活率很低”请设计杂交实验检验上述推测并写出支持上述推测的子代性状及数量比①实验方案 ________②子代的性状及比例 ________21.(3)进一步研究发现野生型4号染色体上与d基因相邻有一对紧密连锁在一起的基因mm m基因编码的毒性蛋白抑制D基因花粉发育而对d基因花粉没有影响突变株4号染色体缺失一个片段导致m基因丢失① F_1产生配子时 m基因最迟在________(填“MⅠ”或“MⅡ”或“精子”)时期表达才会影响D基因花粉的成活率②科研人员采用农杆菌转化法向野生型拟南芥4号染色体上导入了能编码保护性蛋白的基因B 与另一组备用突变体种子发育的植株杂交成功培育出了抗冻耐高盐(DDNNBB)新品种为了提高B基因转移的成功率将B基因导入野生型拟南芥4号染色体上的位置最好是________【答案】(1)(基因的)分离, \ F_1自交 \ F_2耐高盐型与盐敏型性状分离比为3∶1 【解析】解(1)由题可知 F_1自交 F_2耐高盐型与盐敏型性状分离比为3∶1 拟南芥耐盐性性状的遗传遵循(基因的)分离定律【答案】(2)①突变型与野生型杂交所得\ F_1做父本与野生型杂交(测交), ②抗冻型∶冷敏型=1∶5【解析】(2)为验证“ F_1产生的雌配子育性正常而带有D基因的花粉成活率很低”这一推测可设计以下杂交实验①实验方案突变型与野生型杂交所得 F_1做父本与野生型杂交(测交)②子代的性状及比例抗冻型∶冷敏型=1∶5【答案】(3)①MⅠ, ②与突变型4号染色体的同源区段上(或不在缺失片段上)【解析】(3)①花粉是精原细胞通过减数分裂产生 F_1产生配子时 m基因最迟在MⅠ时期表达才会影响D基因花粉的成活率②由信息可知 m基因在野生型4号染色体上 m基因编码的毒性蛋白抑制D基因花粉发育而对d基因花粉没有影响为了提高B基因转移的成功率将B基因导入野生型拟南芥4号染色体上的位置最好是与突变型4号染色体的同源区段上(或不在缺失片段上)22.(1)一万多年后 D湖中的所有鳞鱼所含有的全部基因称为鳞鱼种群的________ 现代生物进化理论认为________为生物的进化提供原材料22.(2)现在有人将四个湖泊中的一些鳞鱼混合养殖结果发现 A、B两湖的鳞鱼(a和b)能进行交配且产生后代但其后代高度不育则a、b鳞鱼________(填“属于”或“不属于”)两个物种来自C、D两湖的鳞鱼(c和d)交配能生育具有正常生殖能力的子代且子代之间存在一定的性状差异这体现了生物多样性中的________(填“遗传多样性”“物种多样性”或“生态系统多样性”)22.(3)在5000年前 A湖的浅水滩生活着甲水草(二倍体)如今科学家发现了另一些植株较硕大的乙水草经基因组分析甲、乙两水草完全相同经染色体组分析甲水草含有18对同源染色体乙水草的染色体组数是甲水草的2倍乙水草产生的原因最可能是_______________________________________________22.(4)C湖中鳞鱼体色有黑色和浅灰色为一对相对性状环境有利于黑色个体的生存通过调查发现其中黑色个体AA占30% Aa占60% 浅灰色个体aa占10% 则该鳞鱼种群中A的基因频率为________ 在环境不变的情况下若干年后 A的基因频率会________(填“上升”或“下降”)【答案】(1)基因库, 突变和基因重组【解析】解(1)所有鳞鱼所含有的全部基因称为鳞鱼种群的基因库突变和基因重组为生物的进化提供原材料【答案】(2)属于, 遗传多样性【解析】(2)A、B两湖的鳞鱼(a和b)能进行交配且产生后代但其后代高度不育所以A、B两湖的鳞鱼有生殖隔离属于两个物种来自C、D两湖的鳞鱼(c和d)交配能生育具有正常生殖能力的子代说明C、D两湖的鳞鱼没有产生生殖隔离还是同一个物种因此能体现遗传多样性【答案】(3)低温导致甲水草幼苗或种子有丝分裂过程中纺锤体形成受到抑制进而导致染色体组成倍地增加形成四倍体乙水草【解析】(3)乙水草的染色体组数是甲水草的2倍而二者基因组分析又是完全相同的可能是低温导致甲水草幼苗或种子有丝分裂过程中纺锤体形成受到抑制进而导致染色体组成倍地增加形成四倍体乙水草【答案】(4)60%, 上升【解析】(4)A的基因频率为30%+1/2×60%=60%因为环境有利于黑色个体的生存所以A基因频率会上升。

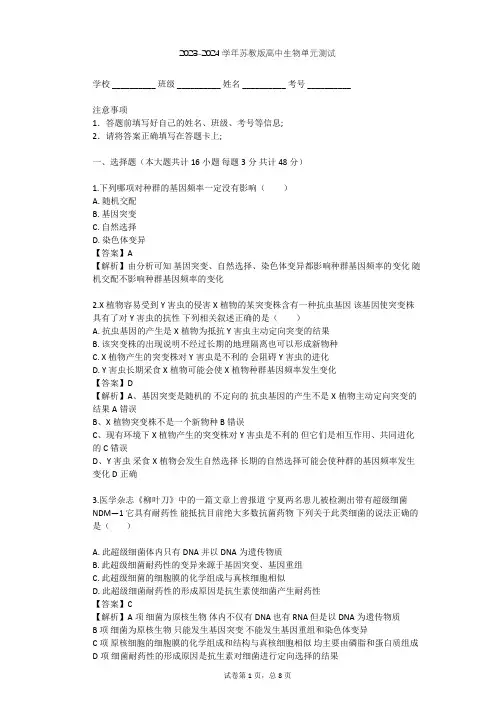

2023-2024学年苏教版高中生物单元测试学校 __________ 班级 __________ 姓名 __________ 考号 __________注意事项1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息;2.请将答案正确填写在答题卡上;一、选择题(本大题共计16小题每题3分共计48分)1.下列关于生物变异与进化的叙述正确的是()A. 盲鱼眼睛的退化是长期黑暗诱导基因突变的结果B. 一个种群的基因突变和基因重组会影响另一个种群的基因频率C. 基因突变产生新的基因为基因重组提供了可能直接影响生物进化的方向D. 隔离在物种形成中的主要作用是使种群间的基因交流不能进行【答案】D【解析】解 A.盲鱼的眼睛有退化的也有没有退化的长期黑暗的条件对盲鱼的眼睛起了选择作用并没有诱导基因突变 A错误B.两个种群生活在不同的区域存在地理隔离因此一个种群的基因突变和基因重组不会影响另一个种群的基因频率 B错误C.基因突变产生的新的基因为基因重组提供可能会影响种群的基因频率但不会决定生物进化的方向决定生物进化方向的是自然选择 C错误D.不同种群间的个体在自然条件下基因不能自由交流的现象叫做隔离 D正确故选 D2.下列有关生物进化的叙述正确的是()A. 抗生素可诱发细菌产生相应的抗性突变B. 生物多样性的形成也就是新物种不断形成的过程C. 共同进化是指不同物种之间相互影响不断进化和发展的过程D. 基因突变不能决定生物进化的方向【答案】D【解析】3.下列保护生物多样性的措施中属于就地保护的是()A. 在异地建立植物园B. 在原地建立自然保护区C. 在异地建立动物园D. 在异地建立濒危动植物繁育中心【答案】B【解析】解 A.在异地建立植物园属于易地保护 A错误B.在原地建立自然保护区属于就地保护 B正确C.在异地建立动物园属于易地保护 C错误D.在异地建立濒危动植物繁育中心属于易地保护 D错误故选 B4.下列有关生物进化和物种形成的叙述中错误的是()A. 突变是不定向的重组是定向的都是进化的原材料B. 蜂鸟细长的喙与倒挂金钟的筒状花萼是它们长期相互选择、共同进化的结果C. 新物种的形成通常要经过突变和基因重组、自然选择及隔离三个基本环节D. 自然选择能定向改变种群的基因频率决定生物进化的方向【答案】A【解析】解 A.重组也是不定向的 A错误B.共同进化是不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展所以蜂鸟细长的喙与倒挂金钟的筒状花萼是他们长期共同进化形成的相互适应特征 B正确C.新物种的形成通常要经过突变和基因重组、自然选择及隔离三个基本环节 C正确D.生物的变异是不定向的自然选择能定向改变种群的基因频率决定生物进化的方向 D正确故选 A5.下列有关生物进化学说的叙述不正确的是()A. 现代生物进化理论认为种群是进化的基本单位自然选择通过直接作用于整个种群而影响基因频率B. 达尔文的自然选择学说认为生物的多样性是进化的结果但对遗传和变异现象的本质并没能做出科学的解释C. 拉马克的进化论认为生物各种适应性特征的形成都是用进废退和获得性遗传的结果D. 中性学说认为决定生物进化方向的是中性突变的长期积累而不是自然选择【答案】A【解析】A、现代生物进化理论认为种群是进化的基本单位自然选择通过作用于个体而影响基因频率 A错误B、达尔文的自然选择学说认为生物的多样性是进化的结果但对遗传和变异现象的本质并没能做出科学的解释 B正确C、拉马克的进化论认为生物各种适应性特征的形成都是用进废退和获得性遗传的结果C正确D、中性学说认为决定生物进化方向的是中性突变的长期积累而不是自然选择 D正确6.蔗蟾蜍曾被某国引入用来控制甘蔗园中害虫由于蔗蟾蜍本身有毒在当地鲜有天敌且繁殖速度快变异频率高几十年来迅速扩散成为入侵物种造成生态灾难研究发现它们的进化速度惊人进化出长而有力的后腿生存能力剧增对上述材料分析错误的是()A. 自然选择决定蔗蟾蜍进化的方向B. 蔗蟾蜍的变异主要来自于基因重组是随机的、不定向的C. 自然选择导致蔗蟾蜍种群长腿基因型频率增加标志着蔗蟾蜍种群的进化D. 任何一个物种都不是单独进化的蔗蟾蜍与害虫共同进化【解析】解 A.自然选择决定生物进化的方向 A正确B.蔗蟾蜍能进行有性生殖其变异主要来自基因重组基因重组是不定向的和随机的 B正确C.种群进化的标志是基因频率的改变 C错误D.任何一个物种都不是单独进化的蔗蟾蜍与害虫之间存在生存斗争所以他们之间共同进化 D正确故选 C7.跳蝻腹节绿条纹对黄条纹为显性由基因A、a控制兴趣小组的同学调查了某沙化草原不同区域的跳蝻腹节表现型并计算了A基因频率结果如下表下列分析正确的是()A. 三个调查区中沙化程度最严重的是N区草地B. 三个调查区中基因频率出现差异的主要原因是基因突变C. 三个调查区杂合绿条纹跳蝻所占比例的大小关系是N>L>MD. M区与N区因存在地理隔离导致跳蝻进化为两个不同的物种【答案】C【解析】8.党的十八大报告将生态文明建设提到前所未有的高度强调不能用环境破坏作为代价来换一时的发展下列叙述中正确的是()A. 生物多样性的直接价值远大于其间接价值B. 森林对水土的保持作用体现了生物多样性的间接价值C. 大量引进外来物种必然提高生态系统的稳定性D. 保护绿水青山只需从生态系统多样性入手【答案】B【解析】A、生物多样性的间接价值远大于其直接价值 A错误B、森林对水土的保持作用属于生态功能体现了生物多样性的间接价值 B正确C、引进外来物种不慎可能会导致生态入侵破坏生物多样性降低生态系统的稳定性 C 错误D、保护绿水青山需要从基因多样性、物种多样性和生态系统多样性三个层次入手 D 错误9.2017年江西省靖安县获得国家首批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地和“国家生态文明建设示范市(县)”两大殊荣“虽为千家县正在清华间” 被唐宋八大家之一的曾巩赞叹过的靖安美景正日渐成为当地居民和子孙后代的宝贵财富下列有关叙述正确的是()A. 应该禁止对靖安县的开发继续保持现状B. “虽为千家县正在清华间”中的靖安美景体现了生物多样性的间接价值C. 保护生物多样性关键是要协调好人与生态环境的关系D. 如果在靖安县建设生态工程可以提高能量传递效率提高生产力【解析】A、保护生物多样性并不意味着禁止开发和利用而是要合理开发和利用 A错误B、“虽为千家县正在清华间”中的靖安美景体现了生物多样性的直接价值 B错误C、保护生物多样性关键是要协调好人与生态环境的关系 C正确D、如果在靖安县建设生态工程可以提高能量利用率但不能提高能量传递效率 D错误10.下列关于生物进化的叙述正确的是()A. 自然选择决定了变异和进化的方向B. 物种是生物进化的基本单位C. 生物进化的原材料来自基因突变和染色体变异D. 外来物种入侵能改变生物进化的速度和方向【答案】D【解析】解 A.变异是不定向的自然选择决定生物进化的方向不能决定变异的方向 A错误B.种群既是生物进化的单位也是繁殖的单位 B错误C.生物进化的原材料是突变和基因重组突变包括基因突变和染色体变异 C错误D.生物入侵可能会与当地物种有竞争、捕食等有关系对当地物种来说就是环境改变了于是进化速度和方向可能会改变 D正确故选 D11.在某岛上当遇到甲种蜥蜴时雄性乙种蜥蜴腿部伸长以便更快地逃跑而雌性乙种蜥蜴会静止不动将身体变得更大让甲种蜥蜴认为吞食不下去下列叙述错误的是()A. 甲种蜥蜴和乙种蜥蜴一定能进行基因交流B. 乙种蜥蜴在进化的过程中存在性别的差异C. 甲种蜥蜴能够影响着乙种蜥蜴的进化方向D. 这两种蜥蜴在调整种群密度方面是双向的【答案】A【解析】解 A.甲种蜥蜴与乙种蜥蜴可能属于不同物种不一定能进行基因交流 A错误B.根据题干信息可知乙种蜥蜴在遇到甲种蜥蜴时雌雄的表现不同说明该物种在进化上存在性别的差异 B正确CD.这两种蜥蜴生活在同一环境中会相互影响共同进化所以如果其中一种存在或不存在会影响另一种蜥蜴的进化方向进而影响蜥蜴的种群密度 CD正确故选 A12.红树林能大大削弱台风对沿海地区的破坏力防止海岸线被侵蚀这体现了生态系统的()A. 经济价值B. 潜在价值C. 直接价值D. 间接价值【答案】D【解析】解间接价值一般表现为涵养水源、净化水质、巩固堤岸、防止土壤侵蚀、降低洪峰、改善地方气候、吸收污染物、调节碳氧平衡等等红树林能削弱台风对沿海地区的破坏力防止海岸线被侵蚀体现红树林的间接使用价值故选 D13.油菜物种甲(2n=20)与乙(2n=16)通过人工授粉杂交获得的幼胚经离体培养形成幼苗丙用秋水仙素处理丙的顶芽形成幼苗丁待丁开花后自交获得后代戊若干下列叙述正确的是()A. 秋水仙素通过促进着丝点分裂使染色体数目加倍B. 幼苗丁细胞分裂后期可观察到36或72条染色体C. 丙到丁发生的染色体变化决定了生物进化的方向D. 形成戊的过程未经过地理隔离因而戊不是新物种【答案】B【解析】解 A.秋水仙素通过抑制纺锤体的形成使染色体数目加倍 A错误B.油菜物种甲(2n=20)与乙(2n=16)通过人工授粉杂交获得的幼胚经离体培养形成幼苗丙(染色体为18条)用秋水仙素处理丙的顶芽形成幼苗丁(染色体为36条)幼苗丁细胞有丝分裂后期染色体可加倍到72条 B正确C.自然选择决定了生物进化的方向 C错误D.生殖隔离是新物种形成的标志物种戊不能与物种甲、乙产生后代是新物种所以新物种的产生不一定要经过地理隔离 D错误故选 B14.2020年2月据报道 25年来最严重的蝗灾在东非蔓延估计约有3600亿只蝗虫肆虐这个现象在自然选择学说称为()A. 遗传变异B. 繁殖过剩C. 生存斗争D. 适者生存【答案】B【解析】蝗虫大量繁殖导致成灾这在自然选择学说中称为过度繁殖 B正确15.生物的多样性是人类赖以生存和发展的基础苍蝇能够垂直起落和急速转变方向这是由于苍蝇的后翅演变成一对哑铃形的平衡棒科学家根据平衡棒的导航原理研制出了新型导航仪这属于生物多样性的()A. 直接价值B. 间接价值C. 潜在价值D. 生态价值【答案】A【解析】16.研究人员让一群灰体果蝇(灰体与黑体由位于常染色体上的一对等位基因控制雌雄果蝇比例相同)自由交配产生的 F_1中灰体:黑体=35:1 则亲代灰体果蝇中纯合子比例为()A. 1/3B. 2/3C. 5/7D. 13/18【答案】B【解析】解由于灰体果蝇自由交配产生的 F_1中灰体:黑体=35:1 说明隐性个体黑体果蝇aa占1/36 则在该群体中 a的基因频率为1/6 A的基因频率为5/6 假设亲代灰体果蝇中纯合子的比例为x 则P(A)=x+(1-x)/2=5/6 得x=2/3故选 B二、解答题(本大题共计6小题每题10分共计60分)17.(1)图1中过程甲发生的场所是________ 过程甲、乙、丙需要的原料分别是________ 若在甲、乙、丙过程中碱基配对出现错误则可能发生基因突变的是________ 17.(2)已知过程乙的α链中鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的56% α链及其模板链对应碱基中鸟嘌呤分别占30%、20% 则与α链对应的DNA区段中腺嘌呤所占的碱基比例为________17.(3)在人体内成熟红细胞、神经细胞、B淋巴细胞、胰岛A细胞中能发生过程乙和丙而不能发生过程甲的细胞是________ 不同组织细胞的相同DNA进行过程乙时启用的起始点不完全相同其原因是________17.(4)图2所示的基因控制性状的方式是________17.(5)据调查在近30年间我国的一千多个普通野生稻分布点已消失了80% 现存的普通野生稻分布于南方8个省每一个分布点的普通野生稻种群都是生物进化的________ 从生物多样性角度看其直接后果是普通野生稻的________多样性减少【答案】(1)细胞核, 脱氧核苷酸、核糖核苷酸、氨基酸, 甲【解析】解(1)图1中甲是DNA分子的复制过程该过程主要发生在细胞核中需要的原料是脱氧核苷酸乙为转录过程需要的原料是核糖核苷酸丙是翻译过程需要的原料是氨基酸基因突变一般发生在DNA分子复制过程中即甲过程【答案】(2)25%【解析】(2)由题意知α链是mRNA 其中G+U=56% G=30% U=26% α的模板链中的G=20% α链中的C=20% 所以α链中的A=24% A+U=50% mRNA中的A+U的比值与双链DNA中的A+T的比值相等为50% 双链DNA中A=T=50%÷2=25% 即与α链对应的DNA区段中腺嘌呤所占的碱基比例为25%【答案】(3)神经细胞、胰岛A细胞, 不同组织细胞中基因进行选择性表达【解析】(3)DNA分子复制发生在细胞周期的分裂间期高度分化的细胞不进行细胞分裂可以发生DNA分子的转录和翻译过程但不能进行DNA分子的复制神经细胞、胰岛A细胞是高度分化的细胞可以发生转录过程不能发生复制过程人体内成熟红细胞没有细胞核和细胞器不能发生DNA分子的复制和转录过程不同组织细胞的相同DNA进行过程乙时启用的起始点不完全相同其原因是不同组织细胞中基因进行选择性表达【答案】(4)基因通过控制酶的合成控制细胞代谢进而控制生物的性状【解析】(4)图2所示的基因控制性状的方式是基因通过控制酶的合成控制细胞代谢进而控制生物的性状【答案】(5)基本单位, 基因(遗传)【解析】(5)种群都是生物进化的基本单位在近30年间我国的一千多个普通野生稻分布点已消失了80% 这直接导致普通野生稻的基因多样性减少18.(1)美洲狮和狼的存在在客观上对鹿群进化起促进作用理由是_____________________________________________18.(2)美洲狮和狼的存在对该草原群落的稳定起到了重要作用原因是____________________________________________18.(3)美洲狮和狼一般不能将所有的鹿吃掉否则自己也无法生存这就是“精明的捕食者”策略该策略对人类利用生物资源的启示是________________________________________【答案】(1)美洲狮与狼会捕食录群中衰老或生病的个体使鹿群整体保持健康状态【解析】解(1)由题干信息可知美洲狮和狼的存在在客观上对鹿群进化起促进作用理由是美洲狮和狼所吃掉的大多是鹿群中年老、病弱或年幼的个体有利于鹿群的发展【答案】(2)美洲狮与狼捕食鹿从而使鹿群数量减少使草场恢复同时遗体与排遗物可以丰富分解者数量加快物质循环同时提高该生态系统的抵抗力稳定性【解析】(2)美洲狮和狼的存在制约并稳定了鹿群的数量同时可以让植物资源也比较稳定进而使得另一些以植物为生的动物数量及其食物链相对稳定因此美洲狮和狼的存在对该草原群落的稳定起到了重要作用【答案】(3)对生物资源的利用应合理且适度【解析】(3)“精明的捕食者”策略对人类利用生物资源的启示是合理开发利用实现可持续发展19.(1)生物多样性是不同物种之间、生物与无机环境之间________的结果生物多样性的________功能体现了它的间接价值该价值________(填“小于”“等于”或“大于”)它的直接价值19.(2)保护生物多样性是在_________________层次上进行的保护合理利用是对生物多样性最好的保护如定期采用________法调查一定海域某种鱼类种群密度的动态变化科学确定成鱼的捕捞量使其年龄组成长期维持________型实现资源的可持续发展19.(3)人类开发和利用自然资源的过程可使群落演替按照不同于自然演替的________进行某兴趣小组以“使用农药对农田土壤中小动物类群丰富度的影响”为课题进行相关研究实验的自变量是________ 在对因变量进行检测时常用________的方法进行采集、调查获得实验数据【答案】(1)共同进化, 生态, 大于【解析】解(1)生物多样性是不同物种之间、生物与无机环境之间共同进化的结果生物多样性的生态功能体现了它的间接价值该价值大于它的直接价值【答案】(2)基因、物种和生态系统, 标志重捕, 增长【解析】(2)生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性因此保护生物多样性是在基因、物种和生态系统层次上进行的保护海洋中鱼的活动能力强、活动范围广应该采用标志重捕法调查一定海域某种鱼类种群密度的动态变化科学确定成鱼的捕捞量使其年龄组成长期维持增长型实现资源的可持续发展【答案】(3)方向和速度, 使用农药, 取样器取样【解析】(3)人类开发和利用自然资源的过程可使群落演替按照不同于自然演替的方向和速度进行“使用农药对农田土壤中小动物类群丰富度的影响”的实验中自变量是使用农药因变量是土壤中小动物类群的丰富度而调查土壤小动物丰富度时采用某取样器取样法20.(1)由A物种进化为B、C两个物种的内因是________ 外因是________ 进化的实质________20.(2)迁到乙岛的B物种可能会________20.(3)假设种群中有一对等位基因A、a A的基因频率为10% a的基因频率为90% 那么AA、Aa、aa三种基因型的频率分别为________ 若环境的选择作用使a的基因频率逐渐下降 A的基因频率逐渐上升则后代中基因型为aa的个体的数量变化趋势是________【答案】(1)遗传变异, 甲、乙两岛环境不同且有地理隔离, 种群基因频率的改变【解析】(1)生物进化的内因是遗传变异外因是环境不同以及地理隔离生物进化的实质是种群基因频率的改变【答案】(2)形成新的物种(答案合理即可)【解析】(2)因甲、乙两岛的环境条件不同再加上地理隔离导致生殖隔离使B物种不能与C物种自由交配故B物种可能会形成新物种【答案】(3)1%、18%、81%, 逐渐减少【解析】(3)根据题意可知 AA的基因型频率是10%×10%=1% Aa的基因型频率是2×90%×10%=18% aa的基因型频率是90%×90%=81% 若环境的选择作用使a的基因频率逐渐下降 A的基因频率逐渐上升则后代中基因型为aa的个体数量将逐渐减少21.(1)世界上第一个提出比较完整的进化理论的科学家是________ 若按照他的观点来看兰花的各种适应性特征的形成是________和________的结果21.(2)按照达尔文的观点兰花适应性特征的来源是________ 适应是________的结果不同地域的同种兰花种群间存在明显差异这种差异使得种群内的个体更好地适应环境现代生物进化理论认为种群间出现这些差异的实质是________21.(3)科学家发现兰花有474个特有基因家族而兰花的多样性及对环境的极强的适应能力就源于历史上这些基因家族的变化不同种兰花的________和________等生物大分子具有共同点和差异性共同点说明它们之间具有共同的祖先而差异性的大小则体现了________ 随着生物科学的发展人们对进化问题的认识不断深入并且不乏争论在各种理论的交锋中进化理论本身也在不断“进化”【答案】拉马克, 获得性遗传, 用进废退【解析】世界上第一个提出比较完整的进化理论的科学家是拉马克若按照他的观点来看【答案】遗传变异, 自然选择, 种群基因频率的改变【解析】按照达尔文的观点兰花适应性特征的来源是遗传变异现代生物进化理论认为种群间出现这些差异的实质是种群基因频率的改变【答案】DNA(核酸), 蛋白质, 亲缘关系的远近【解析】不同种兰花的DNA(核酸)和蛋白质等生物大分子具有共同点和差异性共同点说明它们之间具有共同的祖先22.(1)对兴山县全域调查结果显示兴山县共有野生种子植物1883种这是在物种多样性层次上进行的调查生物多样性的其他两个层次是________22.(2)对兴山县野生种子植物种类进行统计分析结果如表该地区的植物分布类型多为________和________ 该地区植物种类多样性程度较高请从捕食的角度解释其主要原因是________22.(3)请举例说明“合理利用就是最好的保护”这句话的涵义 ________【答案】(1)遗传多样性(基因多样性)、生态系统多样性【解析】解(1)生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性故兴山县共有野生种子植物1883种这是在物种多样性层次上进行的调查生物多样性的其他两个层次是遗传多样性(基因多样性)、生态系统多样性【答案】(2)热带分布型, 温带分布型, 捕食者往往捕食个体数量多的物种这样就会避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面为其他物种的形成腾出空间【解析】(2)由《兴山县野生种子植物种类统计表》可知热带分布型有科数63 占全部科数的43.45% 温带分布型有属数379 占全部属数的53.76% 所以该地区的植物分布类型多为热带分布型和温带分布型自然选择决定生物的进化方向由于该县地理位置位于亚热带季风气候区全年气候整体上温和湿润海拔高度差大小气候复杂多样导致该地区植物种类多样性程度较高【答案】(3)适时地、有计划地捕捞成鱼不仅能获得渔业产品和经济效益而且有利于幼鱼的生长发育从而有利于对海洋生态系统的保护【解析】(3)自然资源是构成自然环境的重要组成部分是我们生活、生产的物质条件和基础我们的衣食住行和一切生产活动都离不开它但是我们在利用自然资源的过程中却爱惜不够、保护不力存在着种种不合理现象比如乱砍滥伐造成水土流失过度开垦造成土地荒漠化使得本来可以更新使用的土地资源变成了不毛之地这个例子说明如果不合理利用和保护即使是可再生资源也会变成无用之物最终危害人类自身而非可再生资源更是数量有限用一点就少一点更不应该随意浪费和破坏。

章末综合测评4(时间:45分钟,分值:100分)一、选择题(共12小题,每小题6分,共72分)1.下列与拉马克的进化学说观点不相符的是( )A.生物的种类是随着时间的推移而变化的B.生物的种类从古到今是一样的C.环境的变化使生物出现新的性状,并且将这些性状传给后代D.生物的某一器官发达与否取决于用与不用【解析】“生物的种类从古到今是一样的”是物种不变论的观点。

拉马克的进化学说认为:地球上所有生物都是从其他物种演变而来的;生物的各种适应性特征的形成都是由于用进废退和获得性遗传。

【答案】 B2.下列符合现代生物进化理论的叙述是( )A.物种的形成可以不经过隔离B.生物进化过程的实质在于有利变异的保存C.基因突变产生的有利变异决定生物进化的方向D.自然选择通过作用于个体而影响种群的基因频率【解析】本题考查对现代生物进化理论的理解和分析能力。

新物种的形成必须要经过隔离,隔离是物种形成的必要条件,因此A错误;生物进化的实质在于种群基因频率的定向改变,因此B错误;生物进化的方向是由自然选择决定,而不是基因突变产生的有利变异所决定,因此C错误;自然选择通过作用于个体而影响种群的基因频率,因此D正确。

【答案】 D3.下列关于物种的描述错误的是( )A.物种是形态上类似的,彼此能交配并产生可育后代的,要求类似环境条件的生物个体的总和B.物种是一个具有共同基因库的,与其他类群有生殖隔离的类群C.区分物种有多种依据,但最主要的是看有无生殖隔离D.不同物种的种群若生活在同一地区,也会有基因交流【解析】物种是指分布在一定的自然地域具有一定的形态结构和生理功能特征,而且在自然状态下能够相互交配并能繁殖可育后代进行基因交流的一群生物个体。

不同物种之间存在生殖隔离,即使生活在一起也不会有基因交流。

【答案】 D4.下列关于生物进化与生物多样性之间关系的描述,错误的是( )A.两栖类起源于早期鱼类,在进化过程中逐渐形成了既适应水中生活又适应陆地生活的特点B.早期的爬行类在进化过程中,都进化为适应陆地和水体等不同生活环境的现代爬行动物C.鸟类起源于早期爬行类,在进化过程中出现水生、陆生和飞翔生活的种类D.哺乳类起源于早期爬行类,在进化过程中出现适应淡水、海水、沙漠、森林等环境的种类【解析】早期爬行类在进化过程中,由于变异类型不同,那些不适应环境的变异类型被淘汰了,只有适应环境变化的类型才被保留,并进化为现代爬行动物。

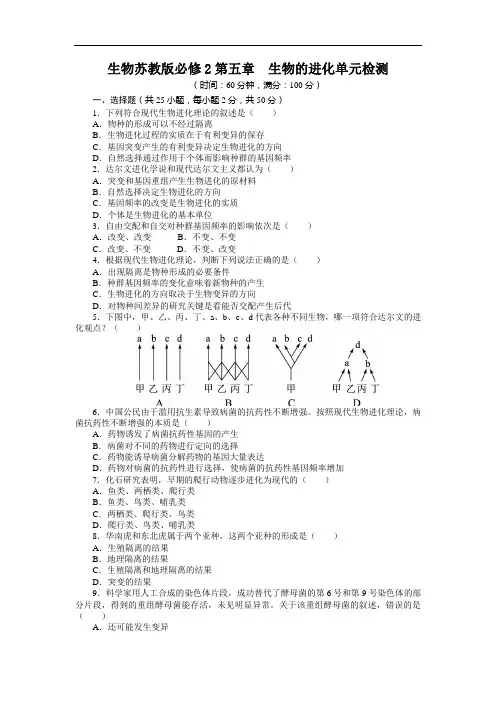

生物苏教版必修2第五章生物的进化单元检测(时间:60分钟,满分:100分)一、选择题(共25小题,每小题2分,共50分)1.下列符合现代生物进化理论的叙述是()A.物种的形成可以不经过隔离B.生物进化过程的实质在于有利变异的保存C.基因突变产生的有利变异决定生物进化的方向D.自然选择通过作用于个体而影响种群的基因频率2.达尔文进化学说和现代达尔文主义都认为()A.突变和基因重组产生生物进化的原材料B.自然选择决定生物进化的方向C.基因频率的改变是生物进化的实质D.个体是生物进化的基本单位3.自由交配和自交对种群基因频率的影响依次是()A.改变、改变B.不变、不变C.改变、不变D.不变、改变4.根据现代生物进化理论,判断下列说法正确的是()A.出现隔离是物种形成的必要条件B.种群基因频率的变化意味着新物种的产生C.生物进化的方向取决于生物变异的方向D.对物种间差异的研究关键是看能否交配产生后代5.下图中,甲、乙、丙、丁、a、b、c、d代表各种不同生物,哪一项符合达尔文的进化观点?()6.中国公民由于滥用抗生素导致病菌的抗药性不断增强。

按照现代生物进化理论,病菌抗药性不断增强的本质是()A.药物诱发了病菌抗药性基因的产生B.病菌对不同的药物进行定向的选择C.药物能诱导病菌分解药物的基因大量表达D.药物对病菌的抗药性进行选择,使病菌的抗药性基因频率增加7.化石研究表明,早期的爬行动物逐步进化为现代的()A.鱼类、两栖类、爬行类B.鱼类、鸟类、哺乳类C.两栖类、爬行类、鸟类D.爬行类、鸟类、哺乳类8.华南虎和东北虎属于两个亚种,这两个亚种的形成是()A.生殖隔离的结果B.地理隔离的结果C.生殖隔离和地理隔离的结果D.突变的结果9.科学家用人工合成的染色体片段,成功替代了酵母菌的第6号和第9号染色体的部分片段,得到的重组酵母菌能存活,未见明显异常。

关于该重组酵母菌的叙述,错误的是()A.还可能发生变异B.表现型仍受环境的影响C.增加了酵母菌的遗传多样性D.改变了酵母菌的进化方向10.养貂人让他饲养的貂随机交配,发现有平均9%的貂皮肤粗糙,这样的貂售价会降低。

2023-2024学年苏教版高中生物单元测试学校 __________ 班级 __________ 姓名 __________ 考号 __________注意事项1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息;2.请将答案正确填写在答题卡上;一、选择题(本大题共计16小题每题3分共计48分)1.在一个随机交配的大种群中某对相对性状中的显性个体占19% 那么种群中该性状的杂合子的频率是()A. 1%B. 18%C. 9%D. 81%【答案】B【解析】由题意知该种群中显性个体占19% 则隐性性状的比例是1﹣19%=81% 隐性基因的基因频率是\sqrt81\% = 90% 显性基因的基因频率为1﹣90%=10% 因此杂合子的概率是2×90%×10%=18%2.拉马克进化学说和达尔文生物进化论的产生发展都对生物进化作出了卓越的贡献下列有关两位科学家的叙述错误的是()A. 拉马克认为鼹鼠的眼睛退化是长期不用的结果B. “因使用而使器官发达这一性状不能传给子代”符合拉马克理论C. 达尔文的进化论指出生物多样性是进化的结果D. 对生物进化的解释局限于个体是达尔文进化论的缺点之一【答案】B【解析】解 A.拉马克的进化论的主要内容是用进废退和获得性遗传因此拉马克认为鼹鼠的眼睛退化是长期不用的结果 A正确B.拉马克的进化论的主要内容是用进废退和获得性遗传该观点不符合获得性遗传 B错误C.达尔文的进化论指出生物多样性是进化的结果 C正确D.对生物进化的解释局限于个体水平是达尔文进化论的缺点之一 D正确故选 B3.以下对于自然选择的叙述错误的是()A. 自然选择使不同性状个体之问出现存活率和繁殖率的差异B. 可遗传变异可为自然选择提供原材料C. 对于特定性状而言在不同环境中的自然选择方向是相同的D. 自然选择能保留有利变异也能使有利变异积累【答案】C【解析】4.中国境内生存着四川大熊猫和陕西大熊猫前者更像熊后者更像猫两者虽然是近亲但它们近30万年来一直处于地理隔离状态已知四川大熊猫的X染色体上有一对等位基因 M/m 下列相关叙述错误的是()A. 在陕西大熊猫的X染色体上可能也存在基因\ M/m或其等位基因B. 若四川雄性大熊猫中m基因频率为a 则该大熊猫种群中m基因频率也为aC. 四川大熊猫和陕西大熊猫的形态差异是在可遗传变异的基础上自然选择的结果D. 两地区的大熊猫由于长期的地理隔离导致基因库差别较大因而属于不同物种【答案】D【解析】解 A.四川大熊猫与陕西大熊猫为两个亚种有共同的祖先故在陕西大熊猫的X 染色体上也可能存在基因M或m及其等位基因 A正确B.位于X染色体上的基因雄性中该基因的基因频率等于雌性中的该基因的基因频率、等于整个种群中相应基因频率 B正确C.可遗传变异为生物进化提供原材料四川大熊猫更像熊陕西大熊猫更像猫这是在变异的基础上自然选择的结果 C正确D.题干信息并未表明四川大熊猫与陕西大熊猫已产生生殖隔离故无法判断两者是否属于不同物种 D错误故选 D5.有关生物进化方面的描述正确的是()A. 达尔文自然选择学说提出的遗传变异与拉马克的观点一致B. 只有Aa基因型的种群自由交配子代中出现了AA、aa个体则该种群发生了进化C. 新物种的形成都要经过基因突变和基因重组、自然选择及隔离三个基本环节D. 保护骡子是保护物种多样性【答案】A【解析】解 A.达尔文自然选择学说提出的遗传变异与拉马克的观点一致 A正确B.生物进化的实质是种群基因频率的改变 Aa基因型的种群自由交配不一定会改变基因频率 B错误C.新物种的形成都要经过突变和基因重组、自然选择及隔离三个基本环节 C错误D.骡子高度不育不是一个物种因此不是保护物种多样性 D错误故选 A6.鸟类对栖息地和环境变化异常敏感研究表明人为干扰频繁的城市环境具有多边界、岛屿化等特征对鸟类的组成、结构、分布、繁殖及营巢方式等方面都产生了显著影响下列相关说法正确的是()A. 一个城市生态系统中的所有鸟类构成一个群落B. 多边界、岛屿化等特征是群落水平结构的体现C. 在垂直方向上鸟类的分布不存在分层现象D. 人为干扰并不能改变群落演替的速度和方向【答案】B【解析】B7.下列关于生物进化的叙述正确的是()A. 自然选择决定了变异和进化的方向B. 物种是生物进化的基本单位C. 生物进化的原材料来自基因突变和染色体变异D. 外来物种入侵能改变生物进化的速度和方向【答案】D【解析】解 A.变异是不定向的自然选择决定生物进化的方向不能决定变异的方向 A错误B.种群既是生物进化的单位也是繁殖的单位 B错误C.生物进化的原材料是突变和基因重组突变包括基因突变和染色体变异 C错误D.生物入侵可能会与当地物种有竞争、捕食等有关系对当地物种来说就是环境改变了于是进化速度和方向可能会改变 D正确故选 D8.下列有关生物多样性的说法不正确的是()A. 生物多样性对维持生态系统稳定性具有重要作用体现了其直接价值明显大于它的间接价值B. 栖息地的丧失是生物多样性面临的主要威胁保护生物多样性最有效的措施是建立自然保护区以及风景名胜区等C. 地球上所有生物及其所拥有的全部基因以及各种各样的生态系统共同构成了生物的多样性D. 从进化角度看生物多样性的原因是多种多样的环境对生物进行定向选择使基因频率向不同方向改变的结果【答案】A【解析】解 A.生物多样性对维持生态系统稳定性具有重要作用体现了其间接价值 A错误B.生态环境的破坏、栖息地的丧失是生物多样性面临的主要威胁保护生物多样性最有效的措施是建立自然保护区以及风景名胜区等 B正确C.生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性地球上所有生物及其所拥有的全部基因以及各种各样的生态系统共同构成了生物的多样性 C正确D.从进化角度看生物多样性的原因是多种多样的环境对生物进行定向选择使基因频率向不同方向改变的结果 D正确故选 A9.长期使用某种农药会发现其灭虫的效果越来越差其主要原因是()A. 昆虫适应了具有农药的环境B. 昆虫接触农药通过基因突变产生抗药性C. 农药使昆虫产生了定向变异D. 农药对昆虫的抗药性变异进行了定向选择【答案】D【解析】解 A、具有抗药性的昆虫适应了具有农药的环境 A错误B、昆虫产生抗药性与环境无关 B错误C 、生物发生变异是不定向的 C错误D、农药对昆虫的抗药性变异进行了定向选择使具有抗药性的昆虫生存下来 D正确.故选 D.10.近年来我国生态文明建设卓有成效粤港澳大湾区的生态环境也持续改善研究人员对该地区的水鸟进行研究记录到146种水鸟隶属9目21科其中有国家级保护鸟类14种近海与海岸带湿地、城市水域都是水鸟的主要栖息地该调查结果直接体现了生物多样性中的()A. 基因多样性和物种多样性B. 种群多样性和物种多样性C. 物种多样性和生态系统多样性D. 基因多样性和生态系统多样性【答案】C【解析】解“146种水鸟隶属9目21科其中有国家级保护鸟类14种”体现了物种多样性“近海与海岸带湿地、城市水域都是水鸟的主要栖息地”体现了生态系统的多样性故选 C11.甲海岛上的某种鸟一部分迁徙到乙、丙两个海岛(三个岛屿相互隔绝)表为科研人员在调查初期和若干年后获得的决定羽毛颜色相关基因的调查结果(B﹣黑色、b﹣灰色、B_1﹣黄色)下列推测正确的是()A. 三个岛屿上的这种鸟既存在地理隔离也存在生殖隔离B. 鸟类迁入新岛屿后会与天敌和无机环境共同进化C. 甲、丙两个岛屿的相同环境决定羽毛颜色朝着相同方向进化D. 乙岛屿的环境促进羽毛颜色基因发生定向突变产生B_1基因【答案】B【解析】A、分析题图可知甲岛的鸟迁到乙、丙两岛后存在地理隔离但是它们之间不一定存在生殖隔离 A错误B、鸟类迁入新岛屿后会与天敌和无机环境共同进化 B正确C、分析题图可知甲岛进化过程中B基因频率逐渐升高 b基因频率逐渐降低丙种群在进化过程中B基因频率逐渐降低 b基因频率逐渐升高二者进化的方向不同因此生存的环境不同 C错误D、基因突变是不定向的 D错误12.下列有关生物多样性和生态环境保护的叙述正确的是()A. 生物多样性的间接价值明显小于它的直接价值B. 生物多样性只包括物种多样性和生态系统多样性C. 可持续发展只追求经济与社会的持久而协调的发展D. 保护生物多样性关键是要协调好人与生态环境的关系【答案】D【解析】解 A.生物多样性的间接价值大于它的直接价值 A错误B.生物多样性包括物种多样性、遗传多样性和生态系统多样性 B错误C.可持续发展追求的是自然、经济、社会的持久而协调的发展 C错误D.保护生物多样性关键是要协调好人与生态环境的关系 D正确故选D13.油菜物种甲(2n=20)与乙(2n=16)通过人工授粉杂交获得的幼胚经离体培养形成幼苗丙用秋水仙素处理丙的顶芽形成幼苗丁待丁开花后自交获得后代戊若干下列叙述正确的是()A. 秋水仙素通过促进着丝点分裂使染色体数目加倍B. 幼苗丁细胞分裂后期可观察到36或72条染色体C. 丙到丁发生的染色体变化决定了生物进化的方向D. 形成戊的过程未经过地理隔离因而戊不是新物种【答案】B【解析】解 A.秋水仙素通过抑制纺锤体的形成使染色体数目加倍 A错误B.油菜物种甲(2n=20)与乙(2n=16)通过人工授粉杂交获得的幼胚经离体培养形成幼苗丙(染色体为18条)用秋水仙素处理丙的顶芽形成幼苗丁(染色体为36条)幼苗丁细胞有丝分裂后期染色体可加倍到72条 B正确C.自然选择决定了生物进化的方向 C错误D.生殖隔离是新物种形成的标志物种戊不能与物种甲、乙产生后代是新物种所以新物种的产生不一定要经过地理隔离 D错误故选 B14.某种家兔的毛色由常染色体上的一对等位基因控制白色(A)对黑色(a)为显性若某人工饲养的家兔种群中白毛和黑毛的基因频率各占一半现让该兔群随机交配并进行人工选择逐代淘汰黑色个体下列说法错误的是()A. 随机交配一代并淘汰黑色个体后该兔群中白毛和黑毛的基因频率不相等B. 随着淘汰代数的增加兔群中杂合子的比例下降C. 黑色兔淘汰一代后 a基因频率下降到1/3D. 黑色兔淘汰两代后兔群中AA∶Aa=3∶2【答案】D【解析】解 A.随机交配一代并淘汰黑色个体后该兔群中显性个体应该多于隐性个体即白色个体数量多于黑色个体数量 A正确B.随着淘汰代数的增加兔群中A和AA的频率逐渐增加杂合子的频率逐渐下降 B正确C.黑色兔淘汰一代后 AA∶Aa=1∶2 则a=1/3 C正确D.黑色兔淘汰两代后兔群中AA∶Aa=1∶1 D错误故选 D15.下列哪项不属于新物种形成的基本环节()A. 突变和基因重组B. 自然选择C. 隔离D. 细胞分化【答案】D【解析】解物种形成的三个基本环节是突变和基因重组、自然选择及隔离故选 D16.下列有关生物多样性的叙述正确的是()A. 物种之间的共同进化都是通过物种之间的竞争实现的B. 一个物种的形成或绝灭不会影响到其他物种的进化C. 生物多样性的形成是指新的物种不断形成的过程D. 有性生殖的出现加快了生物进化的步伐【答案】D【解析】解 A.共同进化指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展 A错误B.一个物种的形成或灭绝会影响到若干其他物种的进化因为生物与生物之间存在共同进化 B错误C.生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性生物多样性的形成不一定有新的物种形成 C错误D.有性生殖的生物通过有性生殖实现基因重组增强了生物的变异性和适应性加快了生物进化的步伐 D正确故选 D二、解答题(本大题共计6小题每题10分共计60分)17.(1)兔和狼粪便中的能量分别属于________(填营养级)同化量中的一部分17.(2)输入该生态系统的总能量为________ J/(hm^2 \cdot a) 第一营养级到第二营养级的能量传递效率为________(保留1位小数)第一营养级生物用于生长、发育和繁殖等生命活动的能量为________ J/(hm^2 \cdot a)17.(3)在该草原生态系统中兔和狼的数量能够维持相对稳定这说明该生态系统具有一定的________能力为了保护人畜的安全当地牧民曾组织过大规模的猎捕狼的活动随后兔数量剧增草场退化引起兔数量剧增的原因是________________________________ 17.(4)狼和兔可以根据彼此所产生的特殊气味进行捕食或逃避捕食这体现了生态系统具有________功能该功能可以________________ 以维持生态系统的稳定狼与兔经过多代相互选择使反应敏感的兔和跑得快的狼均得以生存这说明不同物种之间在相互影响中不断发展、________【答案】(1)A、C【解析】解(1)由表格数据可知 A是第一营养级 B是第三营养级 C是第二营养级由此可得出一条食物链 A(植物)→C(兔)→B(狼)其中兔的粪便中的能量属于A第一营养级同化量的一部分狼的粪便中的能量属于C第二营养级同化的能量【答案】(2)\ 7.4times 10^9, 11.3%, \ 1.0times 10^9【解析】(2)输入该生态系统的总能量为营养级A的同化量即 7.4\times 10^9 J/(hm^2 \cdot a) 第一营养级到第二营养级的能量传递效率=第二营养级的同化量/第一营养级的同化量×100% 即8.4× 10^8/7.4× 10^9×100%=11.3% 第一营养级生物用于生长、发育和繁殖等生命活动的能量=同化量-呼吸消耗量即 1.0\times 10^9【答案】(3)自我调节, 大规模猎捕狼后狼对兔的制约减小【解析】(3)在该草原生态系统中兔和狼的数量能够维持相对稳定这说明该生态系统具有一定的自我调节能力大规模猎捕狼后狼对兔的制约作用减小兔数量增加【答案】(4)信息传递, 调节生物的种间关系, 共同进化【解析】(4)狼和兔可以根据彼此所产生的特殊气味(化学信息)进行捕食或逃避捕食这体现了生态系统具有信息传递的功能这一功能可以调节生物的种间关系以维持生态系统的稳定共同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展狼与兔经过多代相互选择使反应敏感的兔和跑得快的狼均得以生存这说明不同物种之间在相互影响中不断发展、共同进化18.(1)绵羊种群中某个体中的A基因突变为a基因同时b基因突变为B基因则绵羊种群_______________(填“发生了”或“没发生”)进化判断的依据是___________________________18.(2)绵羊和山羊的杂种胚胎早期生长正常但多数在出生前死亡则说明绵羊和山羊属于___________个物种因为__________________18.(3)狼以草原上的绵羊、山羊、野兔等动物为食在捕食绵羊的过程中吃掉的大多数是年老、病弱或幼年个体且狼一般不会将所有的猎物都吃掉否则自己也无法生存这就是所谓的_________________策略狼往往捕食个体数量多的物种这种现象有利于增加_________________多样性【答案】(1)发生了, 绵羊种群A、a基因频率以及B、b基因频率发生了改变【解析】解(1)绵羊种群A和a基因频率以及B和b基因频率发生了改变因此发生了生物进化【答案】(2)两, 绵羊和山羊存在生殖隔离【解析】(2)绵羊和山羊存在生殖隔离因此属于两个物种【答案】(3)精明的捕食者, 物种(生物)【解析】(3)捕食者吃掉的大多数是年老、病弱或幼年个体且捕食者一般不会将所有的猎物都吃掉否则自己也无法生存这就是所谓的“精明的捕食者”策略狼往往捕食个体数量多的物种这种现象有利于增加物种(生物)多样性19.(1)由A物种进化为B、C两个物种的内因是________ 外因是________ 进化的实质________19.(2)迁到乙岛的B物种可能会________19.(3)假设种群中有一对等位基因A、a A的基因频率为10% a的基因频率为90% 那么AA、Aa、aa三种基因型的频率分别为________ 若环境的选择作用使a的基因频率逐渐下降 A的基因频率逐渐上升则后代中基因型为aa的个体的数量变化趋势是________【答案】(1)遗传变异, 甲、乙两岛环境不同且有地理隔离, 种群基因频率的改变【解析】(1)生物进化的内因是遗传变异外因是环境不同以及地理隔离生物进化的实质是种群基因频率的改变【答案】(2)形成新的物种(答案合理即可)【解析】(2)因甲、乙两岛的环境条件不同再加上地理隔离导致生殖隔离使B物种不能与C物种自由交配故B物种可能会形成新物种【答案】(3)1%、18%、81%, 逐渐减少【解析】(3)根据题意可知 AA的基因型频率是10%×10%=1% Aa的基因型频率是2×90%×10%=18% aa的基因型频率是90%×90%=81% 若环境的选择作用使a的基因频率逐渐下降 A的基因频率逐渐上升则后代中基因型为aa的个体数量将逐渐减少20.(1)不同体色的甲虫体现了生物多样性中的________多样性20.(2)在种群1中出现了基因型为 A^\prime A的甲虫 A^\prime 基因最可能的来源是________ 除该来源外还有________为生物进化提供了原材料 A^\prime A个体的出现将会使种群1基因库中的________发生改变20.(3)图中箭头表示通过迁移两个种群的基因库之间有机会进行基因交流由此可知种群1和种群2之间不存在________20.(4)调查发现另一地区也存在该甲虫种群3 且全部为灰色个体且与种群1、2存在绝对的地理隔离请推测三个种群适应环境变化能力相对最弱的是________【答案】(1)基因【解析】解(1)生物的多样性包括基因的多样性、物种的多样性和生态系统的多样性甲虫的体色不同说明其基因组成不同体现了基因的多样性【答案】(2)基因突变, 基因重组和染色体变异, 基因频率【解析】(2)在种群1中出现了基因型为 A^\prime A的甲虫 A^\prime 基因最可能是通过基因突变产生的现代生物进化理论认为突变(基因突变和染色体变异)和基因重组为生物进化提供了原材料 A^\prime A个体的出现也会使种群1基因库中的基因频率发生改变【答案】(3)生殖隔离【解析】(3)通过图1分析可知两个种群之间通过迁移有机会进行基因交流因此两个种群之间不存在生殖隔离【答案】(4)种群3【解析】(4)由于种群3全部为灰色个体且与种群1、种群2之间存在绝对的地理隔离而种群1、种群2的表现型有多种因此可推测三个种群中适应环境变化能力相对最弱的是种群321.(1)图1表示4个不同地区的4种树木群落其中不同的树轮廓表示不同树种每一树轮廓分别代表10个个体其中具有最高的物种丰富度是________群落21.(2)“北部子弹蚁”被引入西部群落在当地已经构成了生态入侵它与西部群落的本地物种之间可能存在着________的关系导致入侵地的生物多样性锐减21.(3)科学家通过研究种间捕食关系构建了“捕食者–猎物”模型如图2所示(图中箭头所指方向代表曲线变化趋势)仅从该模型分析图中最可能代表猎物和捕食者K值的数据分别为________ 其曲线变化趋势反映了生态系统中普遍存在的________调节21.(4)图3是子弹蚁不同时间的种群增长速率该属于________增长模型图中的________时期种群数量达到环境容纳量若探路的蚂蚁发现了食物会留下一条气味组成的路径然后去召集同伴该现象体现了生态系统的________功能21.(5)图4表示雨林生态系统的组成成分其中代表分解者的是________(填字母)如表表示的是图4的能量流动情况(单位 \times 10^12千焦)分析表流入该生态系统的总能量为________千焦从第二营养级到第三营养级的能量传递效率为________【答案】(1)西部【解析】解(1)上述群落中物种丰富度最高的是西部物种多样性最高的是北部【答案】(2)竞争和捕食【解析】(2)“北部子弹蚁”与本地物种之间可能存在着竞争和捕食的关系造成生物入侵导致入侵地生物多样性锐减【答案】(3)\ N_2、\ P_2, 反馈【解析】(3)据图分析猎物数量在 N_2处上下波动所以猎物K值为 N_2 捕食者数量在 P_2处上下波动所以捕食者K值为 P_2 种群数量保持平衡说明生态系统存在反馈调节【答案】(4)S, \ t_2, 信息传递【解析】(4)图3的种群增长速率先增加后减少为0 表明雨林中的子弹蚁种群属于S 型增长模型图中的 t_2时期子弹蚁的种群数量达到环境容纳量(K值)若探路的蚂蚁发现了食物会留下一条气味组成的路径然后去召集同伴该现象体现了生态系统的信息传递功能【答案】(5)C, \ 900times 10^12, 18%【解析】(5)图乙中代表分解者的是C 分析图丙流入该生态系统的总能量是生产者固定的太阳能能量即 900\times 10^12千焦从第二营养级到第三营养级的能量传递效率为 (18\times 10^12÷ 100\times 10^12)\times 100\% =18\%22.(1)世界上第一个提出比较完整的进化理论的科学家是________ 若按照他的观点来看兰花的各种适应性特征的形成是________和________的结果22.(2)按照达尔文的观点兰花适应性特征的来源是________ 适应是________的结果不同地域的同种兰花种群间存在明显差异这种差异使得种群内的个体更好地适应环境现代生物进化理论认为种群间出现这些差异的实质是________22.(3)科学家发现兰花有474个特有基因家族而兰花的多样性及对环境的极强的适应能力就源于历史上这些基因家族的变化不同种兰花的________和________等生物大分子具有共同点和差异性共同点说明它们之间具有共同的祖先而差异性的大小则体现了________ 随着生物科学的发展人们对进化问题的认识不断深入并且不乏争论在各种理论的交锋中进化理论本身也在不断“进化”【答案】拉马克, 获得性遗传, 用进废退【解析】世界上第一个提出比较完整的进化理论的科学家是拉马克若按照他的观点来看【答案】遗传变异, 自然选择, 种群基因频率的改变【解析】按照达尔文的观点兰花适应性特征的来源是遗传变异现代生物进化理论认为种群间出现这些差异的实质是种群基因频率的改变【答案】DNA(核酸), 蛋白质, 亲缘关系的远近【解析】不同种兰花的DNA(核酸)和蛋白质等生物大分子具有共同点和差异性共同点说明它们之间具有共同的祖先。

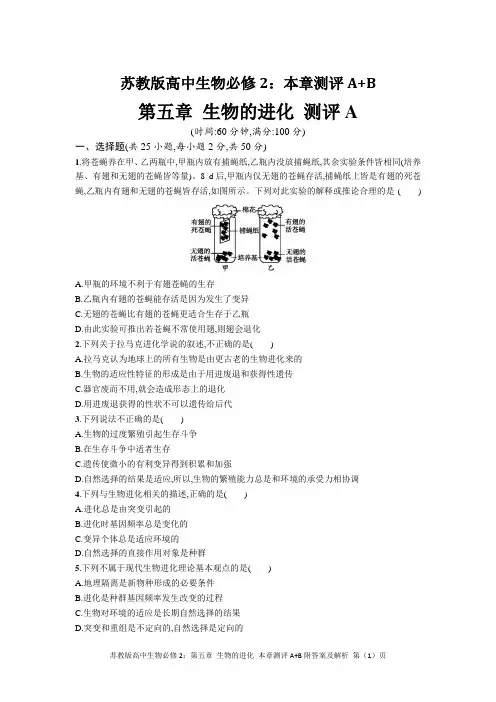

苏教版高中生物必修2:本章测评A+B第五章生物的进化测评A(时间:60分钟,满分:100分)一、选择题(共25小题,每小题2分,共50分)1.将苍蝇养在甲、乙两瓶中,甲瓶内放有捕蝇纸,乙瓶内没放捕蝇纸,其余实验条件皆相同(培养基、有翅和无翅的苍蝇皆等量)。

8 d后,甲瓶内仅无翅的苍蝇存活,捕蝇纸上皆是有翅的死苍蝇,乙瓶内有翅和无翅的苍蝇皆存活,如图所示。

下列对此实验的解释或推论合理的是()A.甲瓶的环境不利于有翅苍蝇的生存B.乙瓶内有翅的苍蝇能存活是因为发生了变异C.无翅的苍蝇比有翅的苍蝇更适合生存于乙瓶D.由此实验可推出若苍蝇不常使用翅,则翅会退化2.下列关于拉马克进化学说的叙述,不正确的是()A.拉马克认为地球上的所有生物是由更古老的生物进化来的B.生物的适应性特征的形成是由于用进废退和获得性遗传C.器官废而不用,就会造成形态上的退化D.用进废退获得的性状不可以遗传给后代3.下列说法不正确的是()A.生物的过度繁殖引起生存斗争B.在生存斗争中适者生存C.遗传使微小的有利变异得到积累和加强D.自然选择的结果是适应,所以,生物的繁殖能力总是和环境的承受力相协调4.下列与生物进化相关的描述,正确的是()A.进化总是由突变引起的B.进化时基因频率总是变化的C.变异个体总是适应环境的D.自然选择的直接作用对象是种群5.下列不属于现代生物进化理论基本观点的是()A.地理隔离是新物种形成的必要条件B.进化是种群基因频率发生改变的过程C.生物对环境的适应是长期自然选择的结果D.突变和重组是不定向的,自然选择是定向的6.下列有关生物进化和物种形成的描述,正确的是()A.是否形成新物种是生物进化的标志B.生殖隔离一旦形成就标志着新物种的产生C.变异决定了生物进化的方向D.生物多样性的产生是群落内生物共同进化的结果7.用达尔文进化学说的观点来判断下列叙述,其中正确的是()A.长颈鹿经常努力伸长颈和前肢去吃树上的叶子,因此颈和前肢就都变得很长B.北极熊生活在冰天雪地的环境里,它们的身体就产生了定向的白色变异C.野兔的保护色和鹰锐利的目光是它们长期相互选择的结果D.在长期有毒农药的作用下,农田害虫产生抗药性8.在某动物种群中,基因型为RR的个体占24%,Rr个体占52%,rr个体占24%。

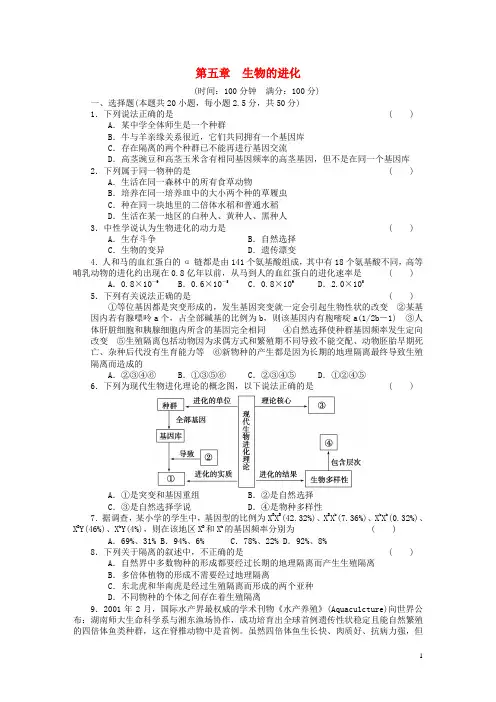

第五章生物的进化(时间:100分钟满分:100分)一、选择题(本题共20小题,每小题2.5分,共50分)1.下列说法正确的是( ) A.某中学全体师生是一个种群B.牛与羊亲缘关系很近,它们共同拥有一个基因库C.存在隔离的两个种群已不能再进行基因交流D.高茎豌豆和高茎玉米含有相同基因频率的高茎基因,但不是在同一个基因库2.下列属于同一物种的是( ) A.生活在同一森林中的所有食草动物B.培养在同一培养皿中的大小两个种的草履虫C.种在同一块地里的二倍体水稻和普通水稻D.生活在某一地区的白种人、黄种人、黑种人3.中性学说认为生物进化的动力是( ) A.生存斗争B.自然选择C.生物的变异D.遗传漂变4.人和马的血红蛋白的α链都是由141个氨基酸组成,其中有18个氨基酸不同,高等哺乳动物的进化约出现在0.8亿年以前,从马到人的血红蛋白的进化速率是( ) A.0.8×10-9 B.0.6×10-5 C.0.8×109 D.2.0×105 5.下列有关说法正确的是( )①等位基因都是突变形成的,发生基因突变就一定会引起生物性状的改变②某基因内若有腺嘌呤a个,占全部碱基的比例为b,则该基因内有胞嘧啶a(1/2b-1) ③人体肝脏细胞和胰腺细胞内所含的基因完全相同④自然选择使种群基因频率发生定向改变⑤生殖隔离包括动物因为求偶方式和繁殖期不同导致不能交配、动物胚胎早期死亡、杂种后代没有生育能力等⑥新物种的产生都是因为长期的地理隔离最终导致生殖隔离而造成的A.②③④⑥B.①③⑤⑥C.②③④⑤D.①②④⑤6.下列为现代生物进化理论的概念图,以下说法正确的是( )A.①是突变和基因重组B.②是自然选择C.③是自然选择学说D.④是物种多样性7.据调查,某小学的学生中,基因型的比例为X B X B(42.32%)、X B X b(7.36%)、X b X b(0.32%)、X B Y(46%)、X b Y(4%),则在该地区X B和X b的基因频率分别为( ) A.69%、31% B.94%、6% C.78%、22% D.92%、8%8.下列关于隔离的叙述中,不正确的是( ) A.自然界中多数物种的形成都要经过长期的地理隔离而产生生殖隔离B.多倍体植物的形成不需要经过地理隔离C.东北虎和华南虎是经过生殖隔离而形成的两个亚种D.不同物种的个体之间存在着生殖隔离9.2001年2月,国际水产界最权威的学术刊物《水产养殖》(Aquacu1cture)向世界公布:湖南师大生命科学系与湘东渔场协作,成功培育出全球首例遗传性状稳定且能自然繁殖的四倍体鱼类种群,这在脊椎动物中是首例。

第五章生物的进化一、单选题1.据调查,某学校学生中的基因型比例为X B X B∶X B X b∶X b X b∶X B Y∶X b Y=43%∶6%∶1%∶43%∶7%,则X b的基因频率为()A. 14%B. 5%C. 15%D. 10%2.在一个种群中随机抽出一定数量的个体,其中,基因型为AA的个体占18%,基因型为Aa的个体占78%,基因型为aa的个体占4%,基因A和a的频率分别是()A. 18%,82%B. 36%,64%C. 57%,43%D. 92%,8%3.下列哪项事实不支持生物的进化遵循从水生到陆生的顺序()A.蛙可以生活在陆地上,但蛙的生殖和发育均在水中进行B.鸡在胚胎发育初期具有鳃裂C.胎儿在母体的子宫内是浸浴在羊水中的D.鲸在水中生活,用肺呼吸4.某植物种群中,AA个体占16%,aa个体占36%。

该种群随机交配产生的后代中AA个体百分比、A基因频率和自交产生的后代中AA个体百分比、A基因频率的变化依次为()A.增大,不变;不变,不变B.不变,增大;增大,不变C.不变,不变;增大,不变D.不变,不变;不变,增大5.下图是物种形成的一种模式。

物种a因为地理障碍分隔为两个种群a1和a2,经过漫长的进化,分别形成新物种b和c。

在此进程中的某一时刻,a1种群的部分群体越过障碍外迁与a2同域分布,向d方向进化。

下列有关叙述正确的是()A. b和d存在地理隔离,所以一定存在生殖隔离B. c和d不存在地理隔离,却可能存在生殖隔离C. a1中的外迁群体与当时留居群体的基因频率相同,则b和d是同一物种D. a1中的外迁群体与当时a2种群的基因频率不同,则c和d是不同物种6.关于对达尔文自然选择学说的评价,错误的是()A.自然选择学说能科学地解释生物进化过程中遗传和变异的作用和生物的适应性、多样性的形成B.自然选择学说认为生物个体是生物进化的基本单位C.自然选择学说对生物进化过程中遗传和变异的本质未能作出科学的解释D.自然选择学说对环境条件如何对可遗传的变异进行选择,没能作出科学的解释7.达尔文在加拉帕戈斯群岛上发现了几种地雀,用现代生物进化理论解释错误的是()A.经过长期的地理隔离达到生殖隔离,导致原始地雀物种形成现在环境的地雀物种B.生殖隔离一旦形成,原来属于同一物种的地雀很快进化形成不同的物种C.这些地雀原先属于同一物种,从南美大陆迁来后,逐渐分布在不同的群岛,出现不同的突变和基因重组D.自然选择对不同种群的基因频率的改变所起的作用有所差别,最终导致这些种群的基因库变得很不相同,并逐渐出现生殖隔离8.现代进化理论中的突变是指()A.基因重组B.染色体变异C.基因突变和染色体变异D.基因突变、染色体变异和基因重组9.如下图,理论值与实际生存个体数差别很大,可用来解释的是达尔文进化理论中的()A.过度繁殖B.生存斗争C.遗传变异D.适者生存10.2011年7月,世界自然基金会发表报告指出,在1998~2008年10年间,新几内亚岛上发现了1 060种新物种,其中有12种为哺乳动物,如居住在火山里的羊毛鼠、惹人喜爱的扁鳍海豚等。

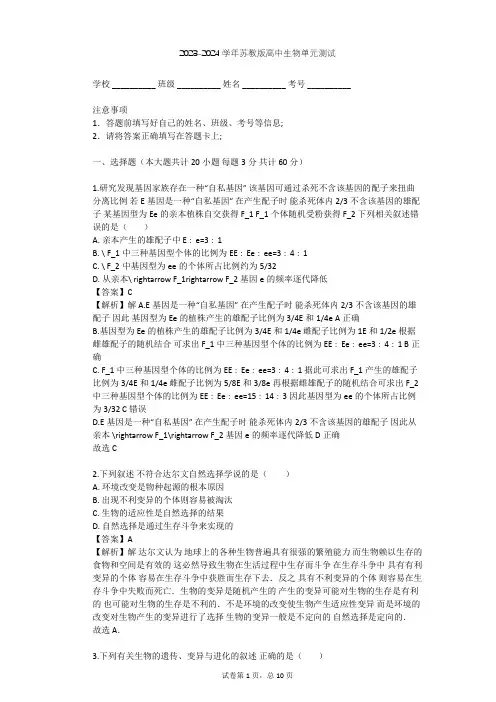

2023-2024学年苏教版高中生物单元测试学校 __________ 班级 __________ 姓名 __________ 考号 __________注意事项1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息;2.请将答案正确填写在答题卡上;一、选择题(本大题共计20小题每题3分共计60分)1.研究发现基因家族存在一种“自私基因” 该基因可通过杀死不含该基因的配子来扭曲分离比例若E基因是一种“自私基因” 在产生配子时能杀死体内2/3不含该基因的雄配子某基因型为Ee的亲本植株自交获得 F_1 F_1个体随机受粉获得 F_2 下列相关叙述错误的是()A. 亲本产生的雄配子中 E∶e=3∶1B. \ F_1中三种基因型个体的比例为EE∶Ee∶ee=3∶4∶1C. \ F_2中基因型为ee的个体所占比例约为5/32D. 从亲本\ rightarrow F_1rightarrow F_2 基因e的频率逐代降低【答案】C【解析】解 A.E基因是一种“自私基因” 在产生配子时能杀死体内2/3不含该基因的雄配子因此基因型为Ee的植株产生的雄配子比例为3/4E和1/4e A正确B.基因型为Ee的植株产生的雄配子比例为3/4E和1/4e 雌配子比例为1E和1/2e 根据雌雄配子的随机结合可求出 F_1中三种基因型个体的比例为EE∶Ee∶ee=3∶4∶1 B正确C. F_1中三种基因型个体的比例为EE∶Ee∶ee=3∶4∶1 据此可求出 F_1产生的雄配子比例为3/4E和1/4e 雌配子比例为5/8E和3/8e 再根据雌雄配子的随机结合可求出 F_2中三种基因型个体的比例为EE∶Ee∶ee=15∶14∶3 因此基因型为ee的个体所占比例为3/32 C错误D.E基因是一种“自私基因” 在产生配子时能杀死体内2/3不含该基因的雄配子因此从亲本 \rightarrow F_1\rightarrow F_2 基因e的频率逐代降低 D正确故选 C2.下列叙述不符合达尔文自然选择学说的是()A. 环境改变是物种起源的根本原因B. 出现不利变异的个体则容易被淘汰C. 生物的适应性是自然选择的结果D. 自然选择是通过生存斗争来实现的【答案】A【解析】解达尔文认为地球上的各种生物普遍具有很强的繁殖能力而生物赖以生存的食物和空间是有效的这必然导致生物在生活过程中生存而斗争在生存斗争中具有有利变异的个体容易在生存斗争中获胜而生存下去.反之具有不利变异的个体则容易在生存斗争中失败而死亡.生物的变异是随机产生的产生的变异可能对生物的生存是有利的也可能对生物的生存是不利的.不是环境的改变使生物产生适应性变异而是环境的改变对生物产生的变异进行了选择生物的变异一般是不定向的自然选择是定向的.故选 A.A. 生物产生的变异个体都可以作为进化的原材料B. 捕食者的存在客观上起到促进种群发展的作用但不利于增加物种多样性C. 地理隔离可阻止种群间的基因交流种群基因库的差异导致种群间产生生殖隔离D. 共同进化就是指生物与生物之间在相互影响中不断进化和发展【答案】C【解析】解 A.生物产生的可遗传变异能够为生物进化提供原材料而不是变异个体 A错误B.捕食者所吃掉的大多数是被捕食者中年老病弱或年幼的个体客观上起到了促进种群发展的作用从而有利于增加物种多样性 B错误C.地理隔离可阻止种群间的基因交流使同一物种不同种群间的基因库出现差异当种群间的基因库出现显著差异时可导致种群间产生生殖隔离由此可见种群基因库的差异可导致种群间产生生殖隔离 C正确D.共同进化是指不同生物之间及生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展 D 错误故选 C4.下列有关生物多样性的叙述正确的是()A. 物种之间的共同进化都是通过物种之间的竞争实现的B. 一个物种的形成或绝灭不会影响到其他物种的进化C. 生物多样性的形成是指新的物种不断形成的过程D. 有性生殖的出现加快了生物进化的步伐【答案】D【解析】解 A.共同进化指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展 A错误B.一个物种的形成或灭绝会影响到若干其他物种的进化因为生物与生物之间存在共同进化 B错误C.生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性生物多样性的形成不一定有新的物种形成 C错误D.有性生殖的生物通过有性生殖实现基因重组增强了生物的变异性和适应性加快了生物进化的步伐 D正确故选 D5.一种体形较小的绿色蜥蜴生活在美国南部的森林它原来擅用奔跑的手段猎食小昆虫后来由于宠物贸易的发展人们在这一地区引入了褐色蜥蜴矮壮健实的褐色蜥蜴逐渐占据了森林地面上的地盘把绿色蜥蜴赶到了树上生活追踪研究发现经过仅仅20代的繁衍绿色蜥蜴就长出了更大、黏性更强的护趾帮助它们在树上定居根据以上信息下列叙述正确的是()A. 绿色蜥蜴出现新的适应性特征这是生活环境改变引起了蜥蜴产生基因突变导致的B. 绿色蜥蜴更大、黏性更强的护趾使其适应在树上生活这是结构和功能相适应的体现C. 绿色蜥蜴和其他生物以及环境相互影响共同进化经过20代繁衍已经成为新的物种D. 外来竞争者的存在使绿色蜥蜴的生活环境恶化这对绿色蜥蜴而言完全是一种灾难【答案】B解 A.环境改变只是对绿色蜥蜴产生的适合树上生活的护趾突变进行了定向的选择作用基因突变一直存在 A错误B.绿色蜥蜴更大、黏性更强的护趾使其适应在树上生活这是结构和功能相适应的体现B正确C.绿色蜥蜴和其他生物以及环境相互影响共同进化而护趾的变化只能说明绿色蜥蜴种群发生了进化但不能说明产生了生殖隔离所以不能表明绿色蜥蜴经过20代的进化已经形成新物种 C错误D.引入褐色蜥蜴后绿色蜥蜴的生活环境发生了改变但是并不能表示这对绿色蜥蜴而言完全是一种灾难 D错误故选 B6.遗传和变异是生物进化的内在因素下列相关的叙述正确的是()A. “超级细菌”的产生说明抗生素的滥用会促使细菌发生基因突变B. 通过有性生殖过程中的基因重组增强了生物多样性明显加快了生物进化的速度C. 基因型为Dd的高茎豌豆逐代自交的过程中纯种高茎的基因型频率在增加表明该豌豆种群发生了进化D. 某种群经历环境剧变后只有少数个体存活当恢复到原规模时基因频率不变【答案】B【解析】 A 、“超级细菌”的产生是抗生素的滥用后对细菌不断选择的结果不是抗生素促使细菌产生基因突变 A错误B、有性生殖过程中的基因重组增强了生物多样性有了更多可供进化选择的原材料可促进生物进化 B正确C 、考查种群是否进化要看种群的基因频率是否变化而不是种群的基因型频率 C错误D、某种群经历环境剧变后只有少数个体存活环境对不同变异个体起了选择作用因此基因频率会发生改变 D错误7.下列关于生物进化与物种形成的叙述正确的是()A. 马与驴交配所生的骡子的体细胞中含有4个染色体组B. 自然选择导致突变产生并使种群的基因频率发生定向改变C. 同一物种的两个不同种群间的地理隔离不会阻碍这两个种群进行基因交流D. 捕食者大多捕食年老、病弱或年幼的个体这有利于被捕食者种群的发展【答案】D【解析】解 A.马与驴交配所生的骡子的体细胞中含有2个染色体组 A错误B.突变使种群的基因频率发生不定向改变 B错误C.地理隔离会阻碍这两个种群进行基因交流 C错误D.捕食者大多捕食年老、病弱或年幼的个体这有利于被捕食者种群的发展 D正确故选 D8.下列有关生物变异与进化的叙述正确的是()A. 生活在一定自然区域的全部生物个体是生物进化的基本单位B. 当基因频率保持不变时种群的基因型频率也不变C. 人为因素可导致种群发生定向进化D. 生物的各种变异均可为进化提供原材料【解析】 A 、生活在一定自然区域的全部生物个体组成群落而生物进化的基本单位是种群 A错误B、当基因频率保持不变时种群的基因型频率可能会改变如杂合子连续自交后代基因频率不变但基因型频率发生改变 B错误C 、人为因素可导致种群发生定向进化 C正确D、生物变异包括可遗传的变异和不可遗传的变异其中不可遗传的变异不能为生物进化提供原材料 D错误9.一个种群内 X^B X^B、 X^B X^b、 X^bY、 X^BY的基因型的个体均占22% 则b的基因频率为()A. 33.3%B. 43.6%C. 45.3%D. 50%【答案】B【解析】解设种群内的个体数为100 由于“ X^B X^B、 X^B X^b、 X^bY、 X^BY的基因型的个体均占22%” 则 X^b X^b占12% 因此种群中基因型为 X^B X^B的有22 X^B X^b有22 X^b X^b有12 X^BY有22 X^bY有22人则 X^b的基因频率= X^b/( X^B+ X^b)×100%=(22+12×2+22)/(22×6+12×2)×100%=43.6%故选 B10.下列哪项对种群的基因频率一定没有影响()A. 随机交配B. 基因突变C. 自然选择D. 染色体变异【答案】A【解析】由分析可知基因突变、自然选择、染色体变异都影响种群基因频率的变化随机交配不影响种群基因频率的变化11.下列关于生物进化的叙述正确的是()A. 自然选择通过作用于个体表现型而引起种群基因频率的定向改变B. 地理隔离是物种形成的必要条件C. 共同进化是指不同物种之间相互影响不断进化和发展D. 某种生物产生新基因并稳定遗传后则形成了新物种【答案】A【解析】解 A.自然选择通过作用于个体表现型而引起种群基因频率的定向改变 A正确B.隔离是物种形成的必要条件 B错误C.共同进化是指不同物种生物与无机环境之间相互影响不断进化和发展 C错误D.新物种形成的标志是产生了生殖隔离 D错误故选 A12.下列关于遗传漂变和自然选择的叙述正确的是()A. 遗传漂变在大种群中更易发生B. 遗传漂变能产生新的可遗传变异D. 遗传漂变和自然选择均可打破遗传平衡【答案】D【解析】解 A.遗传漂变一般在发生在小群体中由于一个小群体与其他群体相隔离不能充分地随机交配或偶然死亡因而在小群体内基因不能达到完全自由分离和组合使基因频率容易产生偏差 A错误B.遗传漂变没有产生基因突变或染色体变异故没有产生新的可遗传变异 B错误C.遗传漂变是由于一个小群体与其他群体相隔离不能充分地随机交配或偶然死亡因而在小群体内基因不能达到完全自由分离和组合使基因频率容易产生偏差使生物得到进化自然选择会使基因频率定向改变都是进化的因素 C错误D.遗传漂变和自然选择都会导致基因频率改变均可打破遗传平衡 D正确故选 D13.下列关于遗传信息流动的叙述正确的是()A. 线粒体和叶绿体中遗传信息的流动均遵循中心法则B. DNA中的各基因遗传信息最终都传递给了蛋白质C. 遗传信息在从碱基序列到氨基酸序列的传递过程中没有损失D. RNA病毒均可进行自我复制和逆转录【答案】A【解析】A、线粒体和叶绿体中遗传信息的流动均遵循中心法则 A正确B、DNA中的各基因都存在不编码蛋白质的碱基序列因此DNA中的各基因的遗传信息并没有都传递给蛋白质 B错误C、由于基因中的启动子、终止子和内含子都不编码氨基酸因此遗传信息在从碱基序列到氨基酸序列的传递过程中有所损失 C错误D、RNA病毒包括两种一种能进行RNA的自我复制另一种能进行逆转录 D错误14.我国是世界上最早种植水稻的国家现存的东乡野生稻具有耐冷基因因此具有较强的耐冷性科研人员利用东乡野生稻对普通栽培稻进行改良选育出耐冷的栽培稻下列相关叙述错误的是()A. 不同栽培稻之间的基因差异体现了基因多样性B. 东乡野生稻较强的耐冷性是定向变异的结果C. 东乡野生稻在进化过程中耐冷基因频率发生改变D. 在选育栽培稻的过程中直接受选择的是耐冷表型【答案】B【解析】解 A.生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性不同栽培稻之间的基因差异体现了基因多样性 A正确B.变异是不定向的自然选择是定向的 B错误C.进化的实质是种群基因频率的改变东乡野生稻在进化过程中耐冷基因频率发生改变C正确D.在选育栽培稻的过程中直接受选择的是耐冷表型 D正确故选 B15.某干旱地区发现了一株具有明显耐旱特性的野生水稻经检测该性状是由基因突变引起的下列相关叙述正确的是()A. 突变体自交发生性状分离则为隐性突变B. 该变异性状一定能通过配子遗传给后代D. 用秋水仙素处理变异植株的花粉可得到多倍体【答案】C【解析】解 A.判断一性状突变为显性突变还是隐性突变可进行自交若发生性状分离则为显性突变 A错误B.若该突变发生在生殖细胞中通常会遗传给子代发生在体细胞中的基因突变只在体细胞上发生效应不会对有性生殖的后代造成遗传后果 B错误C.水分充足条件下非抗旱的水稻也能正常生长数量增加会使非抗旱基因频率增加必然导致抗旱基因频率降低 C正确D.秋水仙素处理花粉无法得到多倍体 D错误故选 C16.下列关于生物进化和多样性的叙述错误的是()A. 产生新基因的变异才能为生物进化提供原材料B. 种群基因频率的改变方向由自然选择决定C. 有性生殖的出现推动了生物进化、增强了生物的变异D. 任何基因频率的改变不论其变化大小如何都属于进化的范畴【答案】A【解析】 A 、突变和基因重组产生生物进化的原材料即包括基因突变、基因重组、染色体变异产生新基因的变异只表示基因突变 A错误B、自然选择决定生物进化方向因此种群基因频率的改变方向由自然选择决定 B正确C 、有性生殖过程中发生了基因重组其产生的后代具有更大的变异性和更强的适应环境的能力为进化提供了更多的选择 C正确D、生物进化的实质是种群基因频率的改变任何基因频率的改变不论其变化大小如何都属于进化的范畴 D正确17.如图 A、B、C表示自然条件有差异、存在地理隔离的3个地区 A地区内物种甲中的某些个体迁移到B、C地区经长期进化逐渐形成两个新物种乙、丙下列叙述正确的是()A. 物种乙和丙产生了生殖隔离B. 图中所示的是新物种出现的唯一模式C. 如果B地区和C地区的自然条件相似也会经过长期的地理隔离而产生新的物种D. 若种群丙中NN个体占60% Nn个体占18%则n基因的频率为69%【答案】A【解析】解 A.物种乙和丙因为长期的地理隔离而产生生殖隔离产生了新物种 A正确B.地理隔离并不是新物种出现的唯一模式 B错误C.如果B地区和C地区的自然条件相似不会产生新物种 C错误(18+22×2)/200×100%=31% D错误故选 A18.下列关于生物进化的叙述正确的是()A. 群落是生物进化与繁殖的基本单位B. 共同进化是不同物种之间在相互影响中不断进化和发展C. 在新物种形成的过程中一定存在种群基因频率的改变D. 同一物种的两个不同种群间的地理隔离不会阻碍其基因交流【答案】C【解析】解 A.生物进化和繁殖的单位是种群 A错误B.共同进化是不同物种之间、生物与无机环境之间相互影响、不断发展 B错误C.新物种形成一定存在基因频率改变基因频率改变不一定形成新物种 C正确D.由于地理障碍不同种群之间不能进行基因交流这属于地理隔离 D错误故选 C19.“猫叫综合征”患儿具有生长发育迟缓、头面部畸形、哭声微弱似猫叫等特点是较为罕见的遗传性疾病某医院新出生一例“猫叫综合征”患儿如图所示该患儿其中一条5号染色体呈环状其余染色体正常下列有关说法不正确的是()A. 该5号环状染色体在形成过程中发生了染色体片段的缺失B. 在有丝分裂中该5号环状染色体可以产生2个大小相等的子环C. 该患儿5号染色体发生环状畸变的原因可能是其父亲减数分裂产生了畸变的精子D. 该患儿出现多种病症的原因是5号环状染色体上的基因的种类发生了改变【答案】D【解析】20.下列关于生物进化的叙述正确的是()A. 种群基因频率的变化趋势能反映生物进化的方向但不能反映可遗传变异的方向B. 共同进化是物种之间相互影响的结果生物只要发生进化基因频率就会改变C. 生物在繁殖过程中产生的变异都可以作为进化的原材料D. 自然选择通过作用于个体的基因型而使种群基因频率发生改变【答案】A【解析】解 A.生物进化的实质就是种群基因频率的改变因此种群基因频率的变化趋势能反映生物进化的方向而变异是不定向的 A正确B.共同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展但生物只要发生进化基因频率就会改变 B错误C.只有可遗传的变异才能为生物进化提供原材料 C错误D.自然选择是通过作用于个体的表现型而影响种群基因频率使种群基因频率发生定向改变 D错误二、解答题(本大题共计4小题每题10分共计40分)21.(1)岛屿Ⅰ的所有甲种鸟类所含有的全部基因叫做________ 丙种鸟与甲种鸟由于长期的地理隔离而逐渐形成了________ 从而成为不同的物种21.(2)在 Y_3\sim Y_4时间段内乙种鸟种群a的基因频率为________21.(3)在________时间段内乙种鸟种群发生了进化其实质是种群基因频率在________作用下的定向改变【答案】(1)基因库, 生殖隔离【解析】解(1)一个种群中全部个体所含的全部基因叫这个种群的基因库故岛屿Ⅰ的所有甲种鸟类所含有的全部基因叫做基因库长期的地理隔离可能导致生殖隔离的形成进而形成新物种【答案】(2)0.1【解析】(2)据图可知在 Y_3\sim Y_4时间段内乙种鸟种群A的基因频率为0.9 故a 的基因频率为 1-0.9=0.1【答案】(3)\ Y_1sim Y_3, 自然选择【解析】(3)种群进化的实质是种群基因频率的改变据图可知在 Y_1\sim Y_3时间段内A的基因频率由0.1变为0.6 故乙种鸟种群发生了进化生物进化的实质是种群基因频率在自然选择的作用下的定向改变22.(1)据图推测 ATP酶复合体具有_____________________功能水稻叶肉细胞中具有该结构的生物膜有________________________(填两处)22.(2)为研究高 CO_2浓度对水稻光合作用的影响某研究小组测定了不同 CO_2浓度下处于抽穗期水稻不同时刻的净光合速率的变化如图所示①大气 CO_2浓度和高 CO_2浓度条件下水稻的净光合速率不同要了解两种 CO_2浓度下不同时刻总光合速率的变化还需要进行的实验是_________________________________②若在大气 CO_2浓度和高 CO_2浓度条件下呼吸作用速率相同与大气 CO_2浓度相比在高 CO_2浓度条件下相同时刻水稻的光反应速率__________(填“较高”、“相同”或“较低”)其原因是_________________________________________________________________【答案】(1)运输和催化, 叶绿体类囊体薄膜、线粒体内膜【解析】解(1)据图分析 ATP酶复合体的主要功能是将生物膜一侧的 H^+运输到另一侧并催化ATP的形成因此ATP酶复合体具有运输和催化的功能水稻叶肉细胞进行光合作用的光反应阶段与呼吸作用过程都能生成ATP 需要ATP酶复合体的运输和催化发生场所分别为叶绿体类囊体薄膜与线粒体所以水稻叶肉细胞中具有ATP酶复合体的生物膜有叶绿体类囊体薄膜与线粒体内膜【答案】(2)①在黑暗条件下测定不同时刻呼吸作用速率, ②较高, 高\ CO_2浓度条件下水稻暗反应速率加快需光反应提供的H和ATP增多光反应增强【解析】(2)①由于净光合速率=总光合速率-呼吸速率所以要了解两种 CO_2浓度下②根据题意和图示分析可知在相同时刻高浓度 CO_2条件下净光合速率大于环境浓度CO_2条件下净光合速率呼吸作用速率相同原因是高浓度 CO_2条件下水稻暗反应速率加快需光反应提供H和ATP增多光反应增强23.(1)选择果蝇作为本实验材料这是因为果蝇________23.(2)在果蝇种群中不同果蝇的DDT抗性存在差异体现了生物的变异具有________性实验二重复实验中检测果蝇DDT抗性时逐代增加DDT剂量的目的是________ 23.(3)上述两个实验在10代后检测果蝇的DDT抗性基本一致这一结果支持的假说是果蝇具有DDT抗性是________的结果23.(4)根据现代生物进化理论对实验过程进行分析①________是生物进化的基本单位不同培养瓶中的果蝇存在________隔离②获得的DDT抗性较强的果蝇是否为新物种简要说明理由 ________③经过10代后获得的DDT抗性较强的果蝇是否发生了进化?简要说明理由 ________ 【答案】个体小、繁殖快、易饲养等【解析】由于果蝇个体小、繁殖快、易饲养等因此选择果蝇作为本实验材料【答案】不定向, 选择出抗药性更强的果蝇【解析】在果蝇种群中不同果蝇的DDT抗性存在差异体现了生物的变异具有不定向性实验二重复实验中检测果蝇DDT抗性时逐代增加DDT剂量的目的是选择出抗药性更强的果蝇【答案】DDT对抗性害虫进行选择【解析】上述两个实验在10代后检测果蝇的DDT抗性基本一致这一结果支持的假说是果蝇具有DDT抗性是DDT对抗性害虫进行选择的结果【答案】种群, 地理, 不一定若出现生殖隔离则是新物种否则不是 , 发生了进化因为种群的抗药性基因频率发生改变【解析】①种群是生物进化的基本单位不同培养瓶中的果蝇存在地理隔离②获得的DDT抗性较强的果蝇不一定是新物种若出现生殖隔离则是新物种否则不是③经过10代后获得的DDT抗性较强的果蝇发生了进化因为种群的抗药性基因频率发生改变24.(1)图甲中5号和6号个体的基因型分别是________和________ 5号和10号个体基因型相同的概率是_____________24.(2)图甲中3号和4号个体生育患病孩子的概率是________ 如果你是医生可建议该对夫妇生育________24.(3)人群中克里斯蒂安森综合征男性和女性的患病情况是______________________ 如果调查该遗传病的发病率能否在某女子中学进行调查?________ 原因是___________________________________________24.(4)根据图乙可知突变后的肽链会缩短请结合题干中的突变类型以及给出的密码子判断突变前的密码子是________ 突变后的密码子是________【答案】(1)\ X^A X^a, \ X^AY , 100%【解析】解(1)根据5号、6号个体正常 8号、9号个体患病可知该遗传病为隐性遗传病结合题干信息 6号个体只有一种碱基序列 5号个体有两种碱基序列分析可知致病基因位于X染色体上 5号个体为携带者其基因型为 X^AX^a 6号个体的基因型为 X^AY 因为10号个体的碱基序列有两种其基因型为 X^AX^a 因此5号个体和10号个体基因型相同的概率为100%【答案】(2)1/4。

2023-2024学年苏教版高中生物单元测试学校 __________ 班级 __________ 姓名 __________ 考号 __________注意事项1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息;2.请将答案正确填写在答题卡上;一、选择题(本大题共计16小题每题3分共计48分)1.下列哪项对种群的基因频率一定没有影响()A. 随机交配B. 基因突变C. 自然选择D. 染色体变异【答案】A【解析】由分析可知基因突变、自然选择、染色体变异都影响种群基因频率的变化随机交配不影响种群基因频率的变化2.X植物容易受到Y害虫的侵害 X植物的某突变株含有一种抗虫基因该基因使突变株具有了对Y害虫的抗性下列相关叙述正确的是()A. 抗虫基因的产生是X植物为抵抗Y害虫主动定向突变的结果B. 该突变株的出现说明不经过长期的地理隔离也可以形成新物种C. X植物产生的突变株对Y害虫是不利的会阻碍Y害虫的进化D. Y害虫长期采食X植物可能会使X植物种群基因频率发生变化【答案】D【解析】A、基因突变是随机的不定向的抗虫基因的产生不是X植物主动定向突变的结果 A错误B、X植物突变株不是一个新物种 B错误C、现有环境下X植物产生的突变株对Y害虫是不利的但它们是相互作用、共同进化的 C错误D、Y害虫采食X植物会发生自然选择长期的自然选择可能会使种群的基因频率发生变化 D正确3.医学杂志《柳叶刀》中的一篇文章上曾报道宁夏两名患儿被检测出带有超级细菌NDM—1 它具有耐药性能抵抗目前绝大多数抗菌药物下列关于此类细菌的说法正确的是()A. 此超级细菌体内只有DNA 并以DNA为遗传物质B. 此超级细菌耐药性的变异来源于基因突变、基因重组C. 此超级细菌的细胞膜的化学组成与真核细胞相似D. 此超级细菌耐药性的形成原因是抗生素使细菌产生耐药性【答案】C【解析】A项细菌为原核生物体内不仅有DNA 也有RNA 但是以DNA为遗传物质B项细菌为原核生物只能发生基因突变不能发生基因重组和染色体变异C项原核细胞的细胞膜的化学组成和结构与真核细胞相似均主要由磷脂和蛋白质组成D项细菌耐药性的形成原因是抗生素对细菌进行定向选择的结果4.家蝇对拟除虫菊酯类杀虫剂产生抗性原因是神经细胞膜上某通道蛋白中的一个亮氨酸替换为苯丙氨酸下表是对某市不同地区家蝇种群的敏感性和抗性基因型频率调查分析的结果A. 上述通道蛋白中氨基酸的改变是基因碱基对缺失的结果B. 甲地区家蝇种群中抗性基因频率为22%C. 比较三地区抗性基因频率可知乙地区抗性基因突变率最高D. 丙地区敏感性基因频率高是自然选择的结果【答案】D【解析】解 A.亮氨酸替换为苯丙氨酸氨基酸数目没改变氨基酸的改变应该是由碱基对替换引起的 A错误B.甲地区抗性基因频率=2%+20%×1/2=12% B错误C.乙地区抗性基因频率为2%+32%×1/2=20% 丙地区的抗性基因频率为1%+15%×1/2=8.5% 乙地区的抗性基因频率最高但不代表突变率最高 C错误D.丙地区抗性基因频率最低则敏感性基因频率最高这是自然选择的结果 D正确故选 D5.生态位表示生态系统中每种生物生存所必需的生态环境的最小阀值生态位宽度是指被一个生物所利用的各种不同资源的总和下列叙述错误的是()A. 生态位是影响物种分布的主要因素B. 生态系统中同一营养级的不同物种生态位完全相同C. 生态位相似但有地理隔离的生物会进化出相似的结构和功能D. 生态位宽度可随环境的变化而增大或减小【答案】B【解析】解 A.不同物种的生态位不同会影响物种的分布 A正确B.生态系统中处于同一营养级的不同生物之中有的仅仅处于一个营养级有的处于多个营养级那么处于营养级多的个体生态位会更大因此同一营养级的生物生态位可能不同B错误C.生态位相似的生物比如草不同的物种也会进行光合作用与呼吸作用等等 C正确D.生态位宽度可以随着环境的变化增大或减小 D正确6.下列关于进化理论的叙述正确的是()A. 拉马克认为地球上所有生物都是由更古老的生物进化来的B. 拉马克认为用进废退获得的性状不可以遗传给后代C. 达尔文的进化理论解释了生物遗传和变异的本质D. 达尔文的自然选择学说揭示了生物的多样性是变异的结果【答案】A【解析】A、拉马克认为地球上所有生物都是由更古老的生物进化来的 A正确B、拉马克进化学说认为用进废退获得的性状是可以遗传给后代 B错误C、达尔文的进化理论对遗传和变异本质不能做出科学的解释 C错误D、达尔文的自然选择学说揭示了生物的多样性是进化的结果 D错误7.现有一个非常大的某昆虫种群个体间随机交配没有迁人和迁出无突变自然选择对A 和a基因控制的性状没有作用.种群中A基因频率为80\% a基因频率为20\% 由于人类干扰使种群中AA个体30\% 死亡则该种群中A的基因频率约为()A. 24%B. 56%C. 75.2%D. 60.8%【答案】C【解析】解 (1)种群中A基因频率为80\% a基因频率为20\% 根据遗传平衡定律 AA的基因型频率= 80\% \times 80\% = 64\% Aa的基因型频率= 2\times 80\% \times 20\% = 32\% aa的基因型频率= 20\% \times 20\% = 4\% .(2)假设该种群中有100个个体则AA、Aa、aa的数目依次是64、32、4.由于人类干扰使种群中AA个体30\% 死亡则AA的数目为64\times 70\% = 44.8个因此A的基因频率= \dfracAA+ a= \dfrac44.8\times 2+ 32(44.8+ 32+ 4)\times 2= 75.2\% .故选 C.8.海豚与鲨鱼分别属于哺乳纲和鱼纲二者体型和运动器官的外观具有许多相似之处下列有关进化的叙述不正确的是()A. 自然选择使海脲和篮鱼适应水生环境的基因频率定向提高B. 海豚与其它哺乳动物的基因库差异小于海豚与鱼类基因库的差异C. 海豚具有与篮鱼外观相似的体型和运动器官是对水生环境的适应D. 相同的环境因素诱导两者控制体型和运动器官的基因发生定向突变【答案】D【解析】解 A.自然选择使海脲和篮鱼适应水生环境的基因频率定向提高 A正确B.根据题干信息可知海豚与其它哺乳动物的基因库差异小于海豚与鱼类基因库的差异B正确C.海豚具有与篮鱼外观相似的体型和运动器官是对水生环境的适应 C正确D.基因突变具有不定向性环境只能对基因突变产生的新性状进行选择 D错误故选 D9.下列实例中种群基因频率未发生变化的是()A. 在黑褐色环境中黑色桦尺蠖被保留浅色桦尺蠖被淘汰B. 杂合高茎豌豆通过连续自交导致后代纯合子比例越来越高C. 杂交育种过程中通过不断自交、筛选提高纯合矮秆抗病小麦的比例D. 通过辐射青霉菌获得青霉素高产菌株【答案】B【解析】 A 、在黑褐色环境中黑色桦尺蠖被保留浅色桦尺蠖被淘汰的过程中由于自然选择的作用使控制桦尺蠖黑色基因的基因频率升高控制桦尺蠖浅色的基因的基因频率降低 A错误B、杂合高茎豌豆通过连续自交导致后代纯合子比例越来越高杂合子比例降低但是基因频率并没有发生变化 B正确C 、杂交育种过程中通过不断自交、筛选提高纯合矮秆抗病小麦的比例过程中由于人工选择改变了种群的基因频率 C错误D、通过辐射青霉菌获得青霉素高产菌株的原理是基因突变基因突变会改变种群基因频率 D错误10.下表是碗豆花色的四个组合的遗传实验结果根据哪个组合能判断出显性的花色类型()A. 二、三B. 二、四C. 一、三D. 一、二【答案】A【解析】判断性状的显隐性时可通过杂交法和自交法杂交时两亲本应是具有一对相对性状的纯合子杂交后代表现出的性状即为显性性状即组合二自交时若后代出现性状分离则新出现的性状为隐性性状即组合三 A正确故选A11.对429人的ABO血型的基因型进行了检测并计算得到 I^A的频率为0.24 I^B的频率为0.06 i的频率为0.70 问该人群中O型血的人数是()A. 200人B. 210人C. 220 人D. 230人【答案】B【解析】解由题意可知 I^A的频率为0.24 I^B的频率为0.06 i的频率为0.70 由哈代温伯格平衡公式可得 ii的基因型频率是=0.7×0.7=0.49 因此该人群中O型血(ii)的人数是429×0.49≈210人故选 B12.下列有关生物进化的叙述错误的是()A. 基因库是指一个种群中全部个体所含有的全部基因B. 自然环境选择的性状都可以通过遗传进行积累C. 捕食者与被捕食者之间具有相互选择的作用D. 突变和基因重组都是随机的、不定向的不决定生物的进化方向【答案】B【解析】A、基因库是一个群体中所有个体的全部基因的总和 A正确B、可遗传的变异经自然环境选择可通过遗传进行积累 B错误C、捕食者与被捕食者之间相互选择共同进化 C正确D、突变和基因重组都是随机的、不定向的不决定生物的进化方向 D正确故选B13.在一个种群中基因型为Aa的个体占50% AA的个体占30% aa的个体占20% A基因和a基因的基因频率分别是()A. 70%、30%B. 50%、50%C. 30%、20%D. 55%、45%【答案】D【解析】14.某学校男生中有色盲患者12人色觉正常的男生488人女生色盲患者3人色盲基因携带者18人色觉正常的女生479人那么该校学生中 X^b(色盲基因)的频率是()A. 3.9%B. 3.2%C. 2.4%D. 1.7%【答案】C【解析】解由题意知该校总人数为12+488+18+479+3=1000人其中男性500人女性500人 X染色体上共有正常基因B和色盲基因b1500个其中色盲基因有男性色盲患者12人(b基因12个)女生色盲患者3人(b基因6个)色盲基因携带者18人(b基因18个) b基因共有12+6+18=36 b基因频率=36÷1500×100%=2.4%故选 C15.下列哪一项与自然选择学说无关()A. 达尔文B. 《物种起源》C. 种群是生物进化的单位D. 优胜劣汰【答案】C【解析】 A 、达尔文建立了自然选择学说 A正确B、达尔文建立自然选择学说并发表了《物种起源》 B正确C 、种群是生物进化的基本单位是现代生物进化论的观点达尔文的观点是以个体为基本单位 C错误D、达尔文的自然选择学说“适者生存不适者被淘汰” 优胜劣汰 D正确16.下列关于生物进化的表述不正确的是()A. 共同进化都是通过物种之间的生存斗争实现的B. 一个物种的形成或灭绝会影响到若干其他物种的进化C. 两个种群间的生殖隔离一旦形成这两个种群就成了不同物种D. 物种大部分是经过长期的地理隔离最终出现生殖隔离而形成的【答案】A【解析】A、物种之间的共同进化可以是通过物种之间的生存斗争实现也可以是通过互助实现 A错误B、一个物种的形成或灭绝会影响到若干其他物种的进化因为生物之间存在共同进化的现象 B正确C、生殖隔离是判断物种形成的标准两个种群间的生殖隔离一旦形成这两个种群就成了不同物种 C正确D、新物种大都是经过长期地理隔离而达到生殖隔离而形成 D正确二、解答题(本大题共计4小题每题10分共计40分)17.(1)A湖中的所有鳞鱼称为一个________ 一万多年后 D湖中的________称为鳟鱼种群的基因库现代生物进化理论认为________为生物的进化提供原材料17.(2)现在有人将四个湖泊中的一些鳞鱼混合养殖结果发现 A、B两湖的鲜鱼(a和b)能进行交配且产生后代但其后代高度不育则a、b鳞鱼之间存在________ 来自C、D两湖的鳞鱼(c和d)交配能生育具有正常生殖能力的子代且子代之间存在一定的性状差异这体现了生物多样性中的________多样性17.(3)在5000年前 A湖的浅水滩生活着甲水草如今科学家发现了另一些植株较硕大的乙水草经基因组分析甲、乙两水草完全相同经染色体分析水草甲含有18对同源染色体水草乙的染色体数是水草甲的2倍甲、乙水草杂交可产生三倍体的后代据此可以认为甲、乙水草________(填“是”或“不是”)同一物种【答案】种群, 所有鳉鱼所含的全部基因, 突变和基因重组【解析】【答案】生殖隔离, 基因【解析】【答案】不是【解析】18.(1)1850年以前浅色桦尺蠖比例很高黑色桦尺蠖比例很低这表明稀有的黑色型是由浅色型通过________产生的18.(2)从1850年到1898年间黑色桦尺蠖逐渐取代浅色桦尺蠖这表明黑色基因(S)和浅色基因(s)的频率均发生________18.(3)被污染的环境使得浅色桦尺蠖容易被鸟类捕食而处于选择劣势黑色桦尺蠖由于具有保护色而处于选择优势这一事实表明种群中产生的变异是________ 经过长期的________ 使种群的________发生定向的改变导致生物朝着一定的方向缓慢地进化【答案】(1)突变【解析】(1)稀有的黑色型是由浅色型通过突变产生的【答案】(2)定向改变【解析】(2)黑色桦尺蠖逐渐取代浅色桦尺蠖这表明黑色基因(S)和浅色基因(s)的频率均发生定向改变【答案】(3)不定向的, 自然选择, 基因频率【解析】(3)种群产生的变异是不定向的在自然选择的作用下不利变异不断被淘汰有利的变异逐渐积累从而使种群基因频率发生定向改变19.(1)已知宽叶(A)对窄叶(a)为显性且在玉米苗期便能识别杂种(Aa)所结果实在数目和粒重上都表现为高产某农场在培育玉米杂种时将纯种宽叶玉米和纯种窄叶玉米进行了间行均匀种植但操作不当导致大面积自然受粉(同株异花受粉与品种间异株异花受粉)上述栽种方式中两个品种玉米受粉类型共有_____种现有情况下为选取杂种避免减产应在收获季节收集_______(填“宽叶”或“窄叶”)植株的种子第二年播种后在幼苗期选择________(填“宽叶”或“窄叶”)植株进行栽种19.(2)科研人员将纯合甜味和纯合非甜味玉米间行种植如图所示且雌蕊接受同株和异株花粉的机会相等请通过分析各行玉米的种子性状判断甜味和非甜味的显隐性关系①若A、C行的植株种子是_______ B、D行的植株种子是________________ 则甜味是显性②若A、C行的植株种子是_______ B、D行的植株种子是_________________ 则非甜味是显性19.(3)若(2)中非甜味是显性现将B行植株的种子发育成的新个体( F_1)进行随机交配则所得种子的甜味与非甜味的比例是________________【答案】(1)4, 窄叶, 宽叶【解析】解(1)纯种宽叶玉米和纯种窄叶玉米进行了间行均匀种植自然状态下的受粉方式是AA×AA、aa×aa、AA×aa、aa×AA四种方式亲本宽叶植株上所结种子的基因型是AA、Aa 由于Aa具有杂种优势而AA没有因此应该在窄叶上留种二年播种后在幼苗期选择宽叶(Aa)植株进行栽种【答案】(2)①甜味, 甜味和非甜味, ②甜味和非甜味 , 非甜味【解析】(2)由于纯合甜味和纯合非甜味玉米间行种植它们之间既有同株异花传粉也有异株杂交因此①若A、C行的植株种子是甜味而B、D行的植株种子是甜味和非甜味则甜味是显性②若A、C行的植株种子是甜味和非甜味 B、D行的植株种子是非甜味则非甜味是显性【答案】(3)1∶15【解析】(3)若非甜味是显性则B行植株的种子基因型为AA和Aa 比例1∶1 A的基因频率为3/4 a的基因频率为1/4 现将B行植株的种子发育成的新个体( F_1)进行随机交配则所得种子中甜味所占比例为1/4×1/4=1/16 因此所得种子的甜味与非甜味比例是1∶1520.(1)以细胞色素C为参照上述生物中________与人类的亲缘关系最近.可通过比较各类生物中细胞色素C的差异来推断不同生物中遗传物质差异.从中心法则的角度分析依据是________.20.(2)在分子水平研究不同物种亲缘关系更直接的方法是用DNA分子杂交技术比较核酸①提取生物A的细胞色素C基因加热使DNA变为单链记录变性温度为T_A-A②提取生物B的细胞色素C基因加热使DNA变为单链记录变性温度为T_b-b③在适当条件下形成杂种双链DNA 记为A-B 然后加热记录变性温度为T_A-B④计算两个变性温度T_A-A(或T_B-B)与T_A-B的差值记为M.上述步骤中加热DNA形成单链过程中破坏了DNA分子的________.研究发现生物A 和生物B的亲缘关系越远计算得到的M值越大原因是________.【答案】黑猩猩, 蛋白质的氨基酸序列是由DNA上的核苷酸序列编码【解析】通过上表数据的比较可知人类与黑猩猩细胞色素C的差异最小是0 因此它们的亲缘关系最近.从中心法则的角度分析细胞色素C是一种蛋白质其不同根本上是由于编码此蛋白质的DNA上核苷酸序列不同.【答案】氢键, 生物的亲缘关系越远 DNA中碱基排列顺序差异越大杂种双链DNA形成的氢键就越少热稳定性越低 M值越大【解析】提取生物A的细胞色素基因加热使DNA变为单链使DNA的双螺旋结构被打开破坏了DNA分子两条单链之间的氢键.生物A和生物B的亲缘关系越远计算得到的M值越大说明了生物A和生物B的DNA中所含的碱基差别越大杂种双链DNA形成的氢键就越少热稳定性越低 M值越大.。

2023-2024学年苏教版高中生物单元测试学校 __________ 班级 __________ 姓名 __________ 考号 __________注意事项1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息;2.请将答案正确填写在答题卡上;一、选择题(本大题共计19小题每题3分共计57分)1.下列是从生物进化角度对生物多样性的分析正确的是()A. 物种灭绝只影响物种多样性不影响生态系统多样性B. 不同物种之间的共同进化不一定是通过物种之间的生存斗争实现的C. 种群内部、种群间以及生物与环境之间的共同进化导致了生物多样性的产生D. 捕食者和被捕食者的共同进化使捕食者的捕食能力更强被捕食者的防御能力更弱【答案】B【解析】解 A.物种形成过程就是生物多样性增加的过程随着物种多样性的增加生物的分布范围增大分布的环境类型增多从而形成了生态系统的多样性物种灭绝会影响物种多样性也会影响生态系统多样性 A错误B.物种之间的共同进化主要是通过物种之间的生存斗争实现的也可以是在互利的条件下种间互助共同进化 B正确C.共同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展不包括种群内部的作用 C错误D.捕食者和被捕食者的共同进化会使捕食者的捕食能力更强被捕食者的防御能力也更强 D错误故选 B2.下列关于进化理论叙述正确的是()①拉马克认为生物的各种适应性特征都是由于用进废退和获得性遗传②隔离一旦形成原来同属于一个物种的生物就成了不同的物种③化石是研究生物进化历程的主要依据④“收割理论”认为捕食者往往捕食个体数较多的物种有利于生物多样性的形成⑤基因突变产生新基因会改变种群的基因频率⑥有性生殖的出现加速了生物进化的进程A. ①③④⑤⑥B. ②③④⑤⑥C. ③④⑤⑥D. ①②③⑥【答案】A【解析】3.下列有关生物多样性的叙述错误的是()A. 生物的多样性包括基因、物种、生态系统多样性B. 保护生物多样性最有效的措施是就地保护C. 森林能调节气候属于生物多样性的潜在价值D. 生物多样性的间接价值远远大于它的直接价值【答案】C【解析】 A 、生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性 A正确B、保护生物多样性最有效的措施是就地保护 B正确C 、森林能调节气候属于生态功能体现了生物多样性的间接价值 C错误D、生物多样性的间接价值远远大于它的直接价值 D正确4.下列关于生物进化的相关说法正确的是()A. 生态系统多样性的原因可以概括为自然选择B. 环境条件稳定时种群的基因频率不会发生改变C. 没有地理隔离也可形成新物种D. 现代人们生活在舒适安全的环境中人类进化不再受自然选择的影响【答案】C【解析】 A 、生态系统多样性形成的原因可以概括为共同进化 A错误B、环境条件稳定也会发生基因突变、还可能会发生迁入迁出等所以种群的基因频率也会发生变化 B错误C 、新物种的形成往往要经过长期的地理隔离但不经过地理隔离也能形成新物种如用秋水仙素处理得到的四倍体西瓜就是新物种 C正确D、人们生活在不同的人工环境中但仍然受到自然选择的影响 D错误5.下列有关生物进化的说法正确的是()A. 达尔文的进化理论并没有接受拉马克的相关进化观点B. 种群基因频率的定向改变是生物进化的实质C. 共同进化过程与生物多样性形成无关D. 物种形成的标志是地理隔离的产生【答案】B【解析】6.不属于地钱配子体部分的是()A. 蒴苞B. 假蒴苞C. 雌性生殖托D. 孢蒴【答案】D【解析】解地钱的配子体是雌雄同株的着生性器官的雌托和雄托在同一叶状体的背腹面孢蒴英文名为是植物或真菌制造并容纳孢子的组织故选 D7.下列哪项属于达尔文进化学说的局限性()A. 不清楚生物进化的实质B. 不明白遗传和变异的实质C. 把种群作为生物进化的基本单位D. 能够科学地解释生物多样性的成因【答案】B【解析】A、生物进化的实质是基因频率的改变属于现代生物进化理论的内容不属于自然选择学说的局限性 A错误B、不能科学的解释遗传和变异的本质属于自然选择学说的局限性 B正确C、把种群作为生物进化的基本单位属于现代生物进化理论的内容不属于自然选择学说的局限性 C错误D、达尔文进化学说能够科学地解释生物的多样性和适应性 D错误8.下列有关生物进化的叙述正确的是()A. 抗生素可诱发细菌产生相应的抗性突变B. 生物多样性的形成也就是新物种不断形成的过程C. 共同进化是指不同物种之间相互影响不断进化和发展的过程D. 基因突变不能决定生物进化的方向【答案】D【解析】9.全球持续升温致极端天气频发这些极端天气与全球变暖不谋而合有专家指出全球气候变暖与碳循环不平衡有密切关系下列关于碳循环的说法错误的是()A. 在碳循环过程中同时伴随着能量流动B. 温室效应主要是由于化石燃料的大量燃烧造成的C. 大气中的碳都是通过生产者的光合作用进入生物群落的D. 在生态系统中碳元素在无机环境和生物群落之间循环的主要形式是\ CO_2【答案】C【解析】10.下列有关生物进化的叙述错误的是()A. 生物进化的基本单位是种群B. 自然选择决定生物进化的方向C. 生物进化的过程中种群基因库不断发失变化D. 不同物种的基因库完全不同【答案】D【解析】解 A.种群是生物进化的基本单位 A正确B.自然选择决定生物进化的方向 B正确C.生物进化的实质是种群基因频率的改变所以生物进化的过程中种群基因库不断发生变化 C正确D.不同物种的基因库组成中有些基因种类相同有些基因种类不同基因库组成并非完全不同 D错误故选 D11.兰花是常见的观赏植物生物兴趣小组采集到相同数量的春兰、建兰和墨兰种子在相同且适宜的条件下培养一年其初次长花时间和花期如下表所示下列叙述正确的是()A. 春兰、建兰和墨兰的种群基因库有部分相同B. 春兰、建兰和墨兰花期的差异体现出群落的多样性C. 表中信息能推出春兰、建兰和墨兰间不存在生殖隔离D. 春兰、建兰和墨兰差异的根本来源是突变和基因重组【答案】A【解析】 A 、春兰、建兰和墨兰会含有一些相同基因其种群基因库有部分是相同的 A 正确BC、由表中信息可知自然条件下的春兰、建兰和墨兰花期不重合是基因突变和自然选择的结果三种兰花基因不能进行自由交流属于于不同物种存在生殖隔离表现出的是基因多样性和物种多样性 BC错误D、春兰、建兰和墨兰差异的根本来源是基因突变 D错误12.1973年美国芝加哥大学的进化生物学家范瓦伦根据《爱丽丝镜中奇遇记》的故事提出了“红皇后假说” 他认为自然选择只导致生物当前的适应进化功能则是潜在的适应或对未来的适应能力某物种如果想要在生存竞争中存活则必须比与之存在竞争的物种进化得更快一个物种的任何进化改进可能构成对其他相关物种的竞争压力所以即使物理环境不变种间关系也可能推动进化下列有关说法错误的是()A. 根据该假说在基因突变发生概率相同的条件下存在竞争关系的两种群中繁殖快的占优势B. 该假说强调了进化中的生物学因素但忽略了物理环境因素的影响C. 猎豹和斑马的共同进化是符合该假说的一个具体事例D. 达尔文的自然选择学说中包含了与该假说相似的种间关系推动物种进化的理论【答案】D【解析】13.如图表示某二倍体动物精巢内某细胞中染色体组成示意图图中①、②表示染色体a、b、c、d表示染色单体下列叙述错误的是()A. a和b在减数第一次分裂前期形成B. 若c和d互换片段属于基因重组C. ①与②在减数第一次分裂后期分离分别移向细胞的两极D. 一个次级精母细胞分裂过程中可能会有两条Y染色体【答案】A【解析】14.加拉帕戈斯群岛上不同地雀的形成过程是()A. 地理隔离rightarrow 基因突变rightarrow 物种形成B. 地理隔离rightarrow 突变和重组rightarrow 生殖隔离rightarrow 物种形成C. 地理隔离rightarrow 自然选择rightarrow 物种形成D. 地理隔离rightarrow 突变、重组、自然选择rightarrow 生殖隔离rightarrow 物种形成【答案】D【解析】解加拉帕戈斯群岛上不同地雀的形成过程是原来同一种的鸟分布到不同的岛屿上形成不同种群不同岛屿之间存在地理隔离由于地理隔离的存在使不同种群的鸟不能进行基因交流不同种群产生的突变和基因重组不同不同的自然环境对变异起的选择作用不同不同种群的基因库出现差异当不同种群基因库差异足够大时不同种群之间产生生殖隔离形成不同物种.故选 D.15.如图显示了3种可能的物种形成机制对机制1~3诱发原因的解释依次可能是()A. 生殖隔离种内斗争出现突变体B. 地理隔离种群迁出出现突变体C. 自然选择种间斗争种群迁入D. 种内斗争繁殖过剩环境改变【答案】B【解析】解由图中机制1可发现同一个种群出现了地理隔离造成了基因交流的阻断不同环境的自然选择造成不同基因频率的变化当基因频率变化积累到一定程度形成生殖隔离因此机制1产生的原因为地理隔离由图中机制2可发现同一个种群中有一部分个体迁出了这个种群建立了一个新种群从而形成地理隔离最终形成生殖隔离因此机制2产生的原因为种群迁出由图中机制3可发现同一个种群中有一部分个体由于产生突变而与其他个体间存在生殖隔离而形成新物种因此机制3产生的原因为出现突变体故选 B16.现有一大种群种群内基因型频率为AA36%、Aa15%、aa49% 个体间随机交配没有迁入和迁出无突变自然选择对A和a基因控制的性状没有作用则下一代中A的基因频率是()A. 60%B. 40%C. 43.5%D. 56.5%【答案】C【解析】17.对某校学生进行红绿色盲遗传病调查研究后发现 1020名女生中有患者5人、携带者40人 960名男生中有患者68人那么该群体中色盲基因的频率是()A. 3.0%B. 3.9%C. 6.8%D. 10.2%【答案】B【解析】解根据题意可知 1020名女生中有完全正常( X^BX^B)975人患者( X^bX^b)5人、携带者( X^BX^b)40人 960名男生中有正常( X^BY)892人患者( X^bY)68人因此该群体中色盲基因的频率=(5×2+40+68)/(1020×2+960)×100%=3.9%故选 B18.对内蒙草原上某种啃食草根的鼠类进行调查发现初期鼠种群中AA、Aa和aa的基因型频率分别为10%、30%和60% 假设该鼠种群的生存环境发生一种新变化使其生存能力AA=Aa>aa 使aa个体每年减少10% 而AA和Aa个体每年均增加10% 则该鼠种群初期A的基因频率和环境发生变化一年后种群中aa的基因型频率分别为()A. 25%和55%B. 75%和33.6%C. 40%和60%D. 25%和45%【答案】A【解析】解种群中AA、Aa和aa的基因型频率分别为10%、30%和60% 则此时A的基因频率=AA的基因型频率+1/2×Aa的基因型频率=10%+1/2×30%=25% 现假设甲种群中共有100个个体 AA、Aa和aa的个体数依次是10、30、60个若aa个体每年减少10% 而AA和Aa个体每年均增加10% 则下一年种群中AA、Aa和aa的个体数依次是11、33、54个因此aa的基因型频率=54/(54+11+33)× 100% =55%故选 A19.某地因甲虫成灾长期使用乙酰甲胺磷来杀灭甲虫甲虫的数量先减少后逐渐回升下列相关叙述正确的是()A. 在甲虫数量变化过程中甲虫个体是进化的基本单位B. 长期使用乙酰甲胺磷诱导甲虫产生基因突变从而产生抗药性C. 使用乙酰甲胺磷后甲虫数量逐渐恢复是主动适应环境的结果D. 使用乙酰甲胺磷后甲虫的基因频率发生改变但未形成新物种【答案】D【解析】解 A.种群是生物进化的基本单位 A错误B.基因突变是不定向的 B错误C.使用乙酰甲胺磷后甲虫数量逐渐恢复是人工选择的结果 C错误D.使用乙酰甲胺磷后甲虫的基因频率发生改变但未形成新物种新物种形成的必要条件是隔离 D正确故选 D二、解答题(本大题共计6小题每题10分共计60分)20.(1)达尔文的生物进化论主要由两大学说组成 ________学说和________学说前者指出_______________________________________ 它的直接证据来自于________ 后者揭示了生物进化的机制解释了适应的形成和物种形成的原因20.(2)某地某一年生植物种群中的个体均开白花基因型为aa 去年洪水冲来了许多开红花的种子自由交配一代后使种群中各基因型的频率变为9%AA、42%Aa、49%aa 假设一年中该种群没有新的迁入和迁出、不同个体的生存和繁殖能力相同、没有突变、不发生自然选择那么亲代群体的A和a基因频率分别为________20.(3)科学家做过以下实验将家蝇分成多组每组再分为A、B两部分用DDT处理每组的A部分 B部分不接触DDT 处理后选取A组死亡率最低的那一组的B部分继续饲养再把其后代分成许多组每组分成A、B两部分并逐代增加DDT的浓度重复上述实验经过这样多代的重复就可以从B部分选出强抗药性的家蝇强抗药性家蝇的出现是________(填“DDT诱变”或“DDT选择”)的结果在此过程中家蝇种群发生了进化原因是________________________________________________________________________ 20.(4)捕食者的存在有利于增加物种多样性试解释其原因____________________________________【答案】(1)共同由来, 自然选择, 地球上所有的生物都是由原始的共同祖先进化来的, 化石【解析】解(1)达尔文的生物进化论主要由两大学说组成共同由来学说和自然选择学说共同由来学说指出地球上所有的生物都是由原始的共同祖先进化来的它的直接证据来自于化石自然选择学说揭示了生物进化的机制解释了适应的形成和物种形成的原因【答案】(2)30%、70%【解析】(2)自由交配一代后使种群中各基因型的频率变为9%AA 42%Aa 49%aa 则A 的基因频率为9%+42%÷2=30% a的基因频率为42%÷2+49%=70%【答案】(3)DDT选择, 在DDT的选择作用下家蝇种群的基因频率发生了定向改变(家蝇种群抗药性基因频率增大)【解析】(3)家蝇的抗药性本来就存在强抗药性家蝇的出现是DDT选择的结果在此过程中家蝇种群发生了进化原因是在DDT的选择作用下家蝇种群的基因频率发生了定向改变家蝇种群抗药性基因频率增大【答案】(4)捕食者往往捕食个体数量多的物种为其他物种的形成腾出空间【解析】(4)捕食者往往捕食个体数量多的物种为其他物种的形成腾出空间因此捕食者的存在有利于增加物种多样性21.(1)②导致①改变的内因是生物的________和基因重组它为生物进化提供原材料21.(2)某植物种群中基因型AA的个体占 20\% 基因型aa的个体占 50\% 倘若人为舍弃隐性性状类型仅保留显性性状类型令其自交则自交一代中基因型AA的个体占________ 此时种群A的基因频率为________ 经过这种人工选择作用该种群是否发生了进化?________(是/否)原因是种群________(基因频率/基因型频率)发生了改变【答案】(1)突变【解析】解(1)生物进化的实质是①种群基因频率的定向改变突变和基因重组是导致生物基因频率发生改变的内因其中突变包括基因突变和染色体变异【答案】(2)55%, 70%, 是, 基因频率【解析】(2)若某种群中AA个体占20% aa个体占50% 则Aa个体占30% 其中A的基因频率=(2×20%+30%)÷2=35% 人为舍弃隐性个体aa后 AA个体占2/5 Aa个体占3/5 自交一代后 AA个体占2/5+3/5×1/4=11/20=55% Aa个体占3/5×1/2=3/10=30% aa个体占3/5×1/4=3/20=15% 此时A的基因频率=(2×55%+30%)÷2=70% 种群的基因频率发生了改变所以经过人工选择作用后该种群发生了进化22.(1)果蝇作为遗传学研究的实验材料具有的优势有____________________________________(填两点即可)22.(2)研究发现果蝇红眼性状的出现是因为其体内的相关基因表达出了相关酶催化某白色物质转化为红色物质由此表明基因控制性状的途径之一是_________________________________________________________ 红眼相关基因在果蝇的________(填“所有”或“部分”)体细胞中表达22.(3)若让红眼雄果蝇与白眼雌果蝇进行杂交后代为白眼雄果蝇和红眼雌果蝇但在某次杂交后代中出现了一只白眼雌果蝇对该白眼雌果蝇进行染色体分析发现其性染色体组成为XXY 则出现该白眼雌果蝇最有可能的原因是___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _____________________________________________________________22.(4)若让某白眼截毛雌果蝇与野生型红眼刚毛雄果蝇进行杂交子一代中雄果蝇表现为白眼刚毛雌果蝇表现为红眼刚毛子代果蝇都为刚毛的原因可能是_________________________________________________________ 若只考虑这两对相对性状子一代雌果蝇的基因型为________(不考虑变异)【答案】(1)易饲养繁殖速度快后代数量多染色体组成简单具有易于区分的相对性状(任答两点即可)【解析】解(1)果蝇作为遗传学研究的实验材料具有的优势有易饲养繁殖速度快后代数量多染色体组成简单具有易于区分的相对性状【答案】(2)基因通过控制酶的合成来控制代谢进而控制生物的性状, 部分【解析】(2)研究发现果蝇红眼性状的出现是因为其体内的相关基因表达出了相关酶催化某白色物质转化为红色物质由此表明基因通过控制酶的合成来控制代谢进而控制生物的性状由于基因在不同细胞、生物体生长发育的不同阶段有选择性地表达某种或某些基因所以红眼相关基因在果蝇的部分体细胞中表达【答案】(3)其母本在减数分裂过程中X染色体未正常分离(减数第一次分裂两条X 染色体未正常分离或减数第二次分裂X染色体的姐妹染色单体未正常分离)导致其形成了\ X^aX^a类型的卵细胞该卵细胞与含Y染色体的正常精子结合形成的受精卵发育为该白眼雌果蝇【解析】(3)若让红眼雄果蝇与白眼雌果蝇进行杂交后代为白眼雄果蝇和红眼雌果蝇但在某次杂交后代中出现了一只白眼雌果蝇对该白眼雌果蝇进行染色体分析发现其性染色体组成为XXY 则出现该白眼雌果蝇最有可能的原因是其母本在减数分裂过程中X 染色体未正常分离(减数第一次分裂两条X染色体未正常分离或减数第二次分裂X染色体的姐妹染色单体未正常分离)导致其形成了 X^aX^a类型的卵细胞该卵细胞与含Y 染色体的正常精子结合形成的受精卵发育为该白眼雌果蝇【答案】(4)D/d基因位于XY染色体的同源区段亲代雄果蝇的基因型为\ X^DY^D, \X^ADX^ad【解析】(4)白眼截毛雌果蝇与野生型红眼刚毛雄果蝇进行杂交子一代中雄果蝇表现为白眼刚毛雌果蝇表现为红眼刚毛因为控制果蝇刚毛、截毛的基因也位于性染色体上所以子代都出现刚毛的原因是D/d基因位于XY染色体的同源区段亲代雄果蝇的基因型为 X^DY^D 只考虑这两对相对性状亲代雌果蝇的基因型为 X^adX^ad 亲代雄果蝇的基因型为 X^ADY^D 则子一代雌果蝇的基因型为 X^ADX^ad23.(1)岛屿Ⅰ的所有甲种鸟类所含有的全部基因叫做________ 丙种鸟与甲种鸟由于长期的地理隔离而逐渐形成了________ 从而成为不同的物种23.(2)在 Y_3\sim Y_4时间段内乙种鸟种群a的基因频率为________23.(3)在________时间段内乙种鸟种群发生了进化其实质是种群基因频率在________作用下的定向改变【答案】(1)基因库, 生殖隔离【解析】解(1)一个种群中全部个体所含的全部基因叫这个种群的基因库故岛屿Ⅰ的所有甲种鸟类所含有的全部基因叫做基因库长期的地理隔离可能导致生殖隔离的形成进而形成新物种【答案】(2)0.1【解析】(2)据图可知在 Y_3\sim Y_4时间段内乙种鸟种群A的基因频率为0.9 故a的基因频率为 1-0.9=0.1【答案】(3)\ Y_1sim Y_3, 自然选择【解析】(3)种群进化的实质是种群基因频率的改变据图可知在 Y_1\sim Y_3时间段内A的基因频率由0.1变为0.6 故乙种鸟种群发生了进化生物进化的实质是种群基因频率在自然选择的作用下的定向改变24.(1)图中①所示能量表示兔的_______________(填“摄入量”或“同化量”)理由是__________________24.(2)狐能够依据兔留下的气味去猎捕后者兔同样也能够依据狐的气味或行为特征躲避猎捕兔躲避狐的猎捕利用的信息类型是____________ 该现象表明信息传递在生态系统中的作用是________________________24.(3)在生态系统中精明的捕食者往往捕食数量多的物种而该现象有利于生物多样性的增加原因是______________________________【答案】(1)摄入量, 兔粪便中的能量属于草同化的能量因此①属于摄入量【解析】解(1)兔粪便中的能量属于草同化的能量因此①属于摄入量【答案】(2)化学信息和行为信息, 调节生物的种间关系以维持生态系统的稳定【解析】(2)兔躲避狐的猎捕利用的信息类型是化学信息和行为信息该现象表明信息传递在生态系统中的作用是调节生物的种间关系以维持生态系统的稳定【答案】(3)这样就会避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面为其他物种的形成腾出空间【解析】(3)在生态系统中精明的捕食者往往捕食数量多的物种这样就会避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面为其他物种的形成腾出空间25.(1)一个猎豹种群的全部个体所含的全部基因是这个种群的________ 猎豹种群中的个体一般有所差异这体现了生物多样性中的________25.(2)已知猎豹和花豹不属于同一个物种根本原因是________25.(3)某猎豹种群甲是由基因型均为Aa的雌雄个体组成的它们之间由交配产生了三种不同基因型频率的后代 23%AA、54%Aa、23%aa 那么该种群是否发生了进化?________ 判断依据是________25.(4)猎豹在捕食过程中一般没有将所有猎物都吃掉这就是所谓的________策略而且在也往往捕食个体数量多的物种这是________理论【答案】基因库, 基因多样性【解析】【答案】二者之间存在着生殖隔离【解析】【答案】否, 该种群的基因频率没有发生改变【解析】【答案】精明的捕食者, 收割【解析】。

苏教版高中生物必修2第五章生物的进化配套课时练习+章末测评(A+B)第一节生物进化理论课后篇巩固探究一、选择题1.仔细分析下列现象,不符合拉马克的进化学说的是( )A.啄木鸟的长喙是长期啄食树内昆虫、反复伸长的结果B.在暗洞中生活的盲鼠,因长期不用眼睛而逐渐失去视觉C.蛇的四肢由于长期不用而退化,因而获得匍匐行进的习性D.狼和鹿能迅速奔跑,两者进行着相互选择,提出了用进废退和获得性遗传的进化观点,即生物各种适应性特征的形成都是由于用进废退和获得性遗传。

也就是说,器官用得越多越发达,器官废而不用就会造成形态上的退化。

题中A、B、C三项都符合拉马克的进化学说。

2.用生物进化论的观点解释病菌抗药性不断增强的原因是( )①使用抗生素的剂量不断加大,病菌向抗药能力增强的方向变异②抗生素对病菌进行人工选择,生存下来的病菌都是抗药能力强的③抗生素对病菌进行自然选择,生存下来的病菌都是抗药能力强的④病菌中原来就有抗药性强的个体,在使用抗生素的过程中淘汰了抗药性弱的个体A.①②B.②③C.③④D.①④,本身就存在着能够抵抗某种抗生素的可遗传的变异,当人们使用抗生素后,抗生素对病菌起了一个选择的作用(不能称为人工选择,人工选择是向着对人类有利的方向进行的),绝大多数无抗性的个体死亡,少数抗性强的个体生存下来,并遗传给后代,使后代具有抗药性这一特性。

3.达尔文的进化学说不能解释的问题是( )①生物的多样性②保护色③生物遗传和变异的本质④变异的不定向和选择的定向⑤自然选择对遗传和变异如何起作用⑥生物的生存斗争A.①②B.④⑥C.③⑤D.④⑤,但受当时科学水平的限制,不能对遗传和变异的本质,以及自然选择如何对可遗传的变异起作用等问题做出科学的解释。

4.下列关于生物进化的叙述,正确的是( )A.自然选择的实质是保留种群的有利基因,不导致新基因的产生B.地理隔离不会导致种群基因库间的差异,不一定导致生殖隔离C.自然选择过程中,直接选择的是基因型D.基因突变的方向和生物进化的方向总是不一致,其不导致新基因的产生,A项正确;地理隔离会导致种群基因库间的差异,不一定导致生殖隔离,B项错误;自然选择过程中,直接选择的是个体的表现型,C项错误;自然选择决定的生物进化的方向可能与基因突变的方向一致,D 项错误。

2023-2024学年苏教版高中生物单元测试学校 __________ 班级 __________ 姓名 __________ 考号 __________注意事项1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息;2.请将答案正确填写在答题卡上;一、选择题(本大题共计20小题每题3分共计60分)1.下列关于自然选择学说和现代生物进化理论及其内容的叙述错误的是()A. 自然选择学说解释了生物的多样性和适应性B. 隔离是形成新物种的必要条件也是生物进化的必要条件C. 有性生殖的出现实现了基因的重组从而加快了生物进化的速度D. 物种形成的三个基本环节是突变和基因重组、自然选择及隔离【答案】B【解析】解 A.自然选择学说解释了生物的多样性和适应性 A正确B.隔离是形成新物种的必要条件但不是生物进化的必要条件生物进化的必要条件是种群基因频率的改变 B错误C.有性生殖的出现实现了基因的重组这能为生物进化提供原材料进而加快了生物进化的速度 C正确D.物种形成的三个基本环节是突变和基因重组、自然选择及隔离 D正确故选 B2.在现代生物进化理论的主要内容中不属于达尔文自然选择学说之后发展的是()A. 种群是生物进化的基本单位B. 突变和基因重组产生进化的原材料C. 生物个体间存在生存斗争D. 隔离导致物种的形成【答案】C【解析】达尔文以后进化理论的发展对遗传和变异的研究已经从性状水平深入到基因水平关于自然选择的作用等问题的研究已经从以生物个体为单位发展到以种群为基本单位因此“种群是生物进化的基本单位”、“突变和基因重组产生进化的原材料”和“隔离导致物种的形成”均属于达尔文自然选择学说之后发展的内容 A、B、D均不合题意生物个体间存在生存斗争既是达尔文自然选择学说的主要内容之一也是现代生物进化理论继承了达尔文自然选择学说的内容之一因此不属于达尔文自然选择学说之后发展的内容 C符合题意故选C3.下列关于生物多样性和生态环境保护的叙述正确的是()A. 生物多样性的形成过程就是新物种形成的过程B. 建立自然保护区可提高该区域珍稀动物种群的环境容纳量C. 湿地在蓄洪防旱、调节气候等方面的作用属于生物多样性的直接价值D. 大量引进外来物种、大力开发自然保护区旅游资源有利于保护生物的多样性【答案】B【解析】解 A.生物多样性包括基因多样性物种多样性和生态系统多样性因此生物多样性的形成过程不仅仅是新物种的形成过程 A错误B.建立自然保护区使得环境条件适宜可提高该区域珍稀动物种群的环境容纳量 B正确C.湿地在蓄洪防早、调节气候等方面的作用属于生物多样性的间接价值 C错误D.大量引进外来物种会造成生物入侵大力开发自然保护区旅游资源会破坏生物的栖息环境威胁生物的多样性 D错误故选 B4.达尔文发现加拉帕戈斯群岛的不同岛屿上生活着13种地雀这13个物种的共同祖先来自南美大陆按现代生物进化理论分析下列不正确的是()A. 13种地雀之间存在生殖隔离B. 不同岛屿上的地雀发生了定向突变C. 突变和基因重组为地雀的进化提供了原材料D. 自然选择使不同岛屿上地雀种群的基因频率发生了定向改变【答案】B【解析】5.有这样一个群体基因型为AA的个体为2000 基因型为Aa的个体为2000 基因型为aa 的个体为6000.他们迁移到一孤岛上自由交配繁衍.A基因在初始时的频率和繁衍两代(假设子代都存活)后的频率分别是()A. 0.2和0.3B. 0.3和0.3C. 0.2和0.5D. 0.3和0.5【答案】B【解析】由于基因型为AA、Aa、aa的个体生存能力、繁殖能力相同在繁衍两代过程中没有淘汰所以基因的频率没有发生改变因此群体中的A基因在初始时的频率和繁衍两代后的频率都是0.36.下列关于生物进化与物种形成的叙述正确的是()A. 马与驴交配所生的骡子的体细胞中含有4个染色体组B. 自然选择导致突变产生并使种群的基因频率发生定向改变C. 同一物种的两个不同种群间的地理隔离不会阻碍这两个种群进行基因交流D. 捕食者大多捕食年老、病弱或年幼的个体这有利于被捕食者种群的发展【答案】D【解析】解 A.马与驴交配所生的骡子的体细胞中含有2个染色体组 A错误B.突变使种群的基因频率发生不定向改变 B错误C.地理隔离会阻碍这两个种群进行基因交流 C错误D.捕食者大多捕食年老、病弱或年幼的个体这有利于被捕食者种群的发展 D正确故选 D7.若在某果蝇种群中 AA的基因型频率为60% aa的基因型频率为20% 理论上该种群中A和a的基因频率依次为()A. 70%、30%B. 60%、20%C. 40%、60%D. 80%、20%【答案】A【解析】解该种群中A基因的频率=AA的基因型频率+1/2Aa的基因型频率=70% 则a的基因频率=1-70%=30%故选 A8.如图表示有关遗传信息传递的模拟实验试管内已具备其他必要的物质和条件下列添加正确的是()A. 若X是RNA Y是DNA 试管内必须加入逆转录酶和RNA聚合酶B. 若X是mRNA Y是蛋白质则试管内必须加入氨基酸和tRNAC. 若X和Y都是DNA 则试管内必须加入核糖核苷酸和DNA聚合酶D. 若X是DNA Y是RNA 则试管内必须加入解旋酶和逆转录酶【答案】B【解析】A、若X是RNA Y是DNA 则试管内模拟的是逆转录过程必须加入逆转录酶 A 错误B、若X是mRNA Y是蛋白质则试管内模拟的是翻译过程还要有tRNA和氨基酸参与 B 正确C、若X与Y都是DNA 则试管内模拟的是DNA的复制过程必须加入脱氧核苷酸 C错误D、若X是DNA Y是RNA 则试管内模拟的是转录过程必须加入RNA聚合酶 D错误9.某海岛上有一种中地雀原来没有竞争者在记录的时间段内 1977年和2004年发生了2次旱灾 2005年以大型种子为食具有大鸟喙的大地雀入侵如图记录了中地雀鸟喙平均尺寸的变化下列说法错误的是()A. 在1973~2006年之间该岛上中地雀的基因频率发生了变化B. 1977年的旱灾诱发了基因突变进而造成鸟喙尺寸的增大C. 2005年以后中地雀很可能主要以大地雀不吃的小种子为食D. 2005年以后共存于一个海岛上的两种地雀之间存在共同进化【答案】B【解析】解 A.在1973~2006年之间由于该岛发生了两次旱灾以及有新物种进入因此可导致岛上中地雀的基因频率发生变化 A正确B.造成鸟喙尺寸增大的原因是旱灾的选择作用不是旱灾诱发了基因突变 B错误C.2005年以大型种子为食具有大鸟喙的大地雀入侵使中地雀很可能主要以大地雀不吃的小种子为食 C正确D.2005年后共存于一个海岛上的两种地雀之间存在共同进化 D正确故选 B10.下列有关生物进化的叙述错误的是()A. 新物种的形成通常要经过突变和基因重组、自然选择及隔离三个基本环节B. 蜂鸟细长的喙与倒挂金钟的筒状花萼是它们长期共同进化的结果C. 青霉素的使用导致细菌产生抗药性的突变体并使抗药性不断增强D. 自然选择能定向改变种群的基因频率决定了生物进化的方向【答案】C【解析】A、物种形成三个环节是突变和基因重组、自然选择和隔离 B正确B、共同进化是通过生物与生物之间生物与无机环境之间的生存斗争实现的蜂鸟细长的喙与倒挂金钟的筒状花萼是它们长期相互选择共同进化的结果 B正确C、细菌在接触青霉素之前就已经产生具有抗药性的突变个体青霉素只起选择作用 C 错误D、自然选择是定向的能定向改变种群的基因频率决定生物进化的方向 D正确11.甲海岛上的某种鸟一部分迁徙到乙、丙两个海岛(三个岛屿相互隔绝)下图为刚迁入时和多年后决定羽毛颜色相关基因的调查结果(B 黑色、b 灰色、B1 黄色)下列推测正确的是()A. 三个岛屿上的这种鸟既存在地理隔离也存在生殖隔离B. 鸟类迁人新岛屿后会与岛上其他生物和无机环境共同进化C. 甲、丙两个岛屿的相同环境决定羽毛颜色朝着相同方向进化D. 乙岛屿的环境促进羽毛颜色基因发生定向突变产生B1基因【答案】B【解析】12.下列有关生物学中几个“率”的叙述错误的是()A. 种群中某种基因的基因频率在一定时间内可能不变B. 种群数量变化的“J”型曲线中种群增长率不变C. “桑基鱼塘”提高了各个营养级间的能量传递效率D. 相对表面积越小细胞的物质运输效率就越低【答案】C【解析】解 A.在生存环境不变且不发生基因突变及基因重组的情况下种群中某种基因的基因频率可能不发生改变 A正确B.种群数量变化的“J”型曲线中种群增长率不变 B正确C.“桑基鱼塘”提高了能量的利用率但是不能提高营养级之间的能量传递效率 C错误D.相对表面积越小细胞的物质运输效率就越低 D正确故选 C13.在腐烂的水果周围常可看到飞舞的果蝇果蝇的生长周期短繁殖快染色体数目较少且变异性状容易观察是遗传学上常用的实验材料下列叙述正确的是()A. 若果蝇体内某一基因中的碱基序列改变其控制的性状就随之改变B. 若体内某条染色体发生结构变异会使染色体上的基因数目或排列顺序发生改变C. 在光学显微镜下能观察到果蝇染色体上控制白眼性状的基因中的碱基序列D. 果蝇某一基因突变的随机性表现为一个基因能突变为多种等位基因【答案】B【解析】A、由于密码子具有简并性以基因中的碱基序列改变其控制的性状不一定改变 A错误B、染色体结构变异中的重复、缺失、易位、倒位会使染色体上的基因数目或排列顺序发生改变 B正确C、基因的碱基序列在光学显微镜下是观察不到的 C错误D、一个基因能突变为多种等位基因体现了基因突变的不定向性 D错误14.达尔文提出地球上多种多样的生物都是由共同的祖先进化而来的化石、比较解剖学、胚胎学、分子生物学等方面的证据逐渐证实了达尔文的这一观点下列说法错误的是()A. 通过化石可以确定古代生物的形态结构化石是研究生物进化的最直接证据B. 蝙蝠的翼手和人的上肢结构相似说明两种生物是由共同的祖先进化而来的C. 进化过程中即使没有新物种的产生和已有物种的灭绝生物多样性也会变化D. 种群内部、种群间以及生物与环境之间的共同进化导致了生物多样性的产生【答案】D【解析】解 A.通过化石可以确定古代生物的形态结构推断其行为特征化石是研究生物进化的最直接证据 A正确B.蝙蝠的翼手和人的上肢结构相似属于同源器官说明两种生物由共同祖先演化而来 B 正确C.生物多样性包含基因多样性、物种多样性和生态系统多样性进化过程中即使没有新物种的产生和已有物种的灭绝基因多样性和生态系统多样性也可能会变化 C正确D.共同进化发生在不同物种间以及生物与环境之间不是同种生物之间 D错误故选 D15.我国是世界上最早种植水稻的国家现存的东乡野生稻具有耐冷基因因此具有较强的耐冷性科研人员利用东乡野生稻对普通栽培稻进行改良选育出耐冷的栽培稻下列相关叙述错误的是()A. 不同栽培稻之间的基因差异体现了基因多样性B. 东乡野生稻较强的耐冷性是定向变异的结果C. 东乡野生稻在进化过程中耐冷基因频率发生改变D. 在选育栽培稻的过程中直接受选择的是耐冷表型【答案】B【解析】解 A.生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性不同栽培稻之间的基因差异体现了基因多样性 A正确B.变异是不定向的自然选择是定向的 B错误C.进化的实质是种群基因频率的改变东乡野生稻在进化过程中耐冷基因频率发生改变C正确D.在选育栽培稻的过程中直接受选择的是耐冷表型 D正确故选 B16.下列有关生物进化与多样性的表述不正确的是()A. 被捕食者的存在可促进捕食者的进化B. 种群中出现了新的基因型则生物发生了进化C. 狼与羊在相互选择中实现了共同进化D. 生物多样性的形成是生物进化的结果【答案】B【解析】解 A.被捕食者的存在可促进捕食者的进化 A正确B.种群中出现了新的基因型生物不一定发生了进化生物进化的实质是种群基因频率的改变 B错误C.狼与羊在相互选择中实现了共同进化 C正确D.生物多样性的形成是生物进化的结果 D正确故选 B17.下列有关现代生物进化理论的叙述正确的是()A. 变异都可以为生物进化提供原材料B. 生物进化的实质是种群基因型频率的改变C. 物种之间的共同进化都是通过物种之间的生存斗争实现的D. 由同一物种进化形成不同物种的外因有自然选择和地理隔离等【答案】D【解析】解 A、只有可遗传的变异才能为进化提供原材料 A错误B、生物进化的实质是种群基因频率的改变 B错误C 、物种之间的共同进化既可以是相互斗争相互淘汰从而改变种群基因频率导致进化发生也可以是在互利的条件下相互选择共同进化 C错误D、自然选择和地理隔离是生物进化的外部原因 D正确.故选 D.18.若某种群中基因型为AA、Aa、aa的个体分别为30\% 、50\% 、20\% 则基因A和a 的频率分别是()A. 50% 、50%B. 55% 、45%C. 45% 、55%D. 65% 、35%【答案】B【解析】解该种群中基因型为AA、Aa、aa的个体分别为30\% 、50\% 、20\% 则基因A的频率= AA的频率+ \dfrac12Aa的频率= 55\% 同理基因a的频率= 45\% .故选 B.19.海绵等足虫栖息在海生海绵的中央腔中雌虫的外观都一样雄虫的形态有大、中、小3种类型且这3种不同形态的雄虫会采取不同的生殖对策大雄虫倾向于用战斗来保卫海绵中央腔中的多个雌虫中雄虫会模拟雌虫与大雄虫共处一室小雄虫回避大雄虫并埋伏在其周围伺机与雌虫交配研究表明大、中、小雄虫的体型差异主要来自一个基因的3个等位基因a_l、a_2、a_3.下列说法正确的是()A. 三种雄虫的平均繁殖成功率一定存在显著差异B. 大、中、小雄虫存在生殖隔离分属三个种群C. 三种雄虫具有不同的生殖对策是不同雄虫间共同进化的结果D. 经历很长时期后种群中a_l、a_2、a_3的基因频率能保持基本稳定【答案】D【解析】A、三种雄虫采取生殖对策不一样但均有效具有交配机会因此3种雄虫的平均生殖率没有显著差异 A错误B、大、中、小雄虫不存在生殖隔离仍属同一种群 B错误C、三种雄虫具有不同的生殖对策是自然选择的结果 C错误D、经历很长时期后种群中a_l、a_2、a_3的基因频率能保持基本稳定 D正确20.关于进化的叙述正确的是()A. 驴不育的原因是其双亲之间存在生殖隔离B. 只要经过长期的地理隔离就会出现新物种C. 经过长期的自然选择基因频率发生定向改变就会产生新物种D. 达尔文的自然选择学说解释了生物的多样性和物种的大爆发的原因【答案】A【解析】解 A.驴不育的原因是其双亲之间存在生殖隔离 A正确B.一般来说新物种的形成需要经过长期的地理隔离但是只有出现生殖隔离才会产生新物种 B错误C.新物种的形成一定要经过生殖隔离基因频率发生定向改变不一定会产生新物种 C错误D.自然选择学说中生物进化是长期渐变的结果不能解释物种大爆发等现象 D错误故选 A二、解答题(本大题共计4小题每题10分共计40分)21.(1)图甲中5号和6号个体的基因型分别是________和________ 5号和10号个体基因型相同的概率是_____________21.(2)图甲中3号和4号个体生育患病孩子的概率是________ 如果你是医生可建议该对夫妇生育________21.(3)人群中克里斯蒂安森综合征男性和女性的患病情况是______________________ 如果调查该遗传病的发病率能否在某女子中学进行调查?________ 原因是___________________________________________21.(4)根据图乙可知突变后的肽链会缩短请结合题干中的突变类型以及给出的密码子判断突变前的密码子是________ 突变后的密码子是________【答案】(1)\ X^A X^a, \ X^AY , 100%【解析】解(1)根据5号、6号个体正常 8号、9号个体患病可知该遗传病为隐性遗传病结合题干信息 6号个体只有一种碱基序列 5号个体有两种碱基序列分析可知致病基因位于X染色体上 5号个体为携带者其基因型为 X^AX^a 6号个体的基因型为 X^AY 因为10号个体的碱基序列有两种其基因型为 X^AX^a 因此5号个体和10号个体基因型相同的概率为100%【答案】(2)1/4, 女孩【解析】(2)根据题干信息可知 7号个体的碱基序列有2种其基因型为 X^A X^a 且3号、4号个体表现正常因此3号个体的基因型为 X^AY 4号个体的基因型为 X^A X^a 生育后代患病的概率为1/4 且患病孩子为男孩因此建议该对夫妇生育女孩【答案】(3)男性发病率高于女性, 不能, 调查遗传病的发病率时应在广大人群中随机抽样调查女子中学人群特殊【解析】(3)克里斯蒂安森综合征为伴X隐性遗传病由伴X隐性遗传规律可知男性患病率高于女性调查该遗传病的发病率时应在人群中随机调查不能在女子中学调查女子中学人群特殊【答案】(4)CAG, UAG【解析】(4)由上图分析可知基因突变原因时肽键缩短原因是碱基替换导致终止密码提前出现即相应密码子有CAG变成UAG22.(1)岛屿Ⅰ的所有甲种鸟类所含有的全部基因叫做________ 丙种鸟与甲种鸟由于长期的地理隔离而逐渐形成了________ 从而成为不同的物种22.(2)在 Y_3\sim Y_4时间段内乙种鸟种群a的基因频率为________22.(3)在________时间段内乙种鸟种群发生了进化其实质是种群基因频率在________作用下的定向改变【答案】(1)基因库, 生殖隔离【解析】解(1)一个种群中全部个体所含的全部基因叫这个种群的基因库故岛屿Ⅰ的所有甲种鸟类所含有的全部基因叫做基因库长期的地理隔离可能导致生殖隔离的形成进而形成新物种【答案】(2)0.1【解析】(2)据图可知在 Y_3\sim Y_4时间段内乙种鸟种群A的基因频率为0.9 故a 的基因频率为 1-0.9=0.1【答案】(3)\ Y_1sim Y_3, 自然选择【解析】(3)种群进化的实质是种群基因频率的改变据图可知在 Y_1\sim Y_3时间段内A的基因频率由0.1变为0.6 故乙种鸟种群发生了进化生物进化的实质是种群基因频率在自然选择的作用下的定向改变23.(1)曲线HF段乙植物的光合作用强度下降与能量不足有关原因是________ 甲植物在e点之后光合作用强度保持不变最可能受到环境中________的影响23.(2)d点甲植物的 CO_2固定量________(填“等于”“小于”或“大于”)乙植物的CO_2固定量播种甲植物的种子获得盆栽苗然后将其放在乙植物的最适生活环境下培养一段时间检测发现甲植物 CO_2最大吸收量低于e点原因是________【答案】(1)\ CO_2浓度过高细胞呼吸受到抑制, 光照强度【解析】(1)曲线HF段环境中 CO_2浓度过高乙植物的细胞呼吸受到抑制能量供应不足导致与光合作用有关的酶和色素等物质的合成受阻进而降低光合作用强度 e点对应的 CO_2浓度是甲植物的 CO_2饱和点表明甲植物的光合作用强度最可能受到光反应的限制因此最可能受到环境中光照强度的影响【答案】(2)大于, 乙植物在最适环境下的\ CO_2最大吸收量是H点对应的值在H点对应的\ CO_2浓度下甲植物并未达到最大\ CO_2吸收量【解析】(2)植物的 CO_2固定量等于 CO_2的吸收量与呼吸作用 CO_2的释放量之和d点甲植物和乙植物的 CO_2吸收量相等但是甲植物的呼吸作用释放的 CO_2量大于乙植物的呼吸作用释放的 CO_2量因此d点甲植物的 CO_2固定量大于乙植物的 CO_2固定量由于H点是乙植物在最适环境下的 CO_2最大吸收量在H点对应的 CO_2浓度下甲植物并未达到最大 CO_2吸收量因此甲植物 CO_2最大吸收量低于e点24.(1)选择果蝇作为本实验材料这是因为果蝇________24.(2)在果蝇种群中不同果蝇的DDT抗性存在差异体现了生物的变异具有________性实验二重复实验中检测果蝇DDT抗性时逐代增加DDT剂量的目的是________ 24.(3)上述两个实验在10代后检测果蝇的DDT抗性基本一致这一结果支持的假说是果蝇具有DDT抗性是________的结果24.(4)根据现代生物进化理论对实验过程进行分析①________是生物进化的基本单位不同培养瓶中的果蝇存在________隔离②获得的DDT抗性较强的果蝇是否为新物种简要说明理由 ________③经过10代后获得的DDT抗性较强的果蝇是否发生了进化?简要说明理由 ________ 【答案】个体小、繁殖快、易饲养等【解析】由于果蝇个体小、繁殖快、易饲养等因此选择果蝇作为本实验材料【答案】不定向, 选择出抗药性更强的果蝇【解析】在果蝇种群中不同果蝇的DDT抗性存在差异体现了生物的变异具有不定向性实验二重复实验中检测果蝇DDT抗性时逐代增加DDT剂量的目的是选择出抗药性更强的果蝇【答案】DDT对抗性害虫进行选择【解析】上述两个实验在10代后检测果蝇的DDT抗性基本一致这一结果支持的假说是果蝇具有DDT抗性是DDT对抗性害虫进行选择的结果【答案】种群, 地理, 不一定若出现生殖隔离则是新物种否则不是 , 发生了进化因为种群的抗药性基因频率发生改变【解析】①种群是生物进化的基本单位不同培养瓶中的果蝇存在地理隔离②获得的DDT抗性较强的果蝇不一定是新物种若出现生殖隔离则是新物种否则不是③经过10代后获得的DDT抗性较强的果蝇发生了进化因为种群的抗药性基因频率发生改变。