溶解热的测定

同组实验者: 实验日期:5.7 提交报告日期:5.14 带班助教姓名:

一、引言(实验目的/原理)

具体操作变动点:

①由实验开始前并没有调节水的温度使之尽可能接近室温,而是通过水温不变说明溶剂和外界环境不存在热交换。

②实验过程中并没有严格保证体系稳定后继续记录4分钟或八分钟,而是在观察到数据平衡后即可进行下一步实验。

二、实验操作

2.1 实验药品、仪器型号及测试装置示意图

仪器:保温瓶(750ml)*1、磁力搅拌器、热敏电阻测温装置*1、加热器、直流稳压稳流电源、万用电表、秒表、容量瓶(500ml)、温度计、研体、称量瓶、分析天平。

药品:KNO3(AR)。

2.2 实验条件

室内温度:18.9℃湿度:30% 压力:100.95kPa

2.3 实验操作步骤及方法要点

1.搭装置,要求装置绝热性能良好。

2.连电路,将加热电源、保温瓶内加热电阻、万用表串联起来。加热电源先不要开。

3.用去离子水冲洗保温瓶,然后量取500 mL去离子水注入保温瓶中。开动搅拌器。用惠斯通电桥将M400软件第一路值调到0(让当前温度对应0)左右,待温度基本稳定后,记录约4 min。

4.打开电源开关,设定电源输出的电压值(20 V以上)和电流值(0.95 A)。

5.按下电源的“输出”按键,开始加热,电流以万用表上的值为准,温度上升至2时(以无纸记录仪上显示的数值为准)停止加热。待温度稳定后再记录一段时间。注意加热会有余温。

6.在保温瓶中加入5 g研细的KNO3。由于KNO3溶解吸热,温度降低,待温度稳定后再记录8 min 左右。本实验采用称量瓶装样品,直接倒入。由减量法求出样品质量,归零。

7.按下电源的“输出”按键,开始加热,同时打开秒表计时。输出电压升至多少时停止加热,应根据下次加入KNO3的量估算(以尽量减小和外界的热交换带来误差)。停止加热,同时停止计时,记下加热时间。待温度稳定后再记录一段时间。

8.按上述步骤依次加入约6 g、7 g、8 g、8 g、7 g和6 gKNO3。

9.测量实验所用加热器的阻值R。

三、结果与讨论

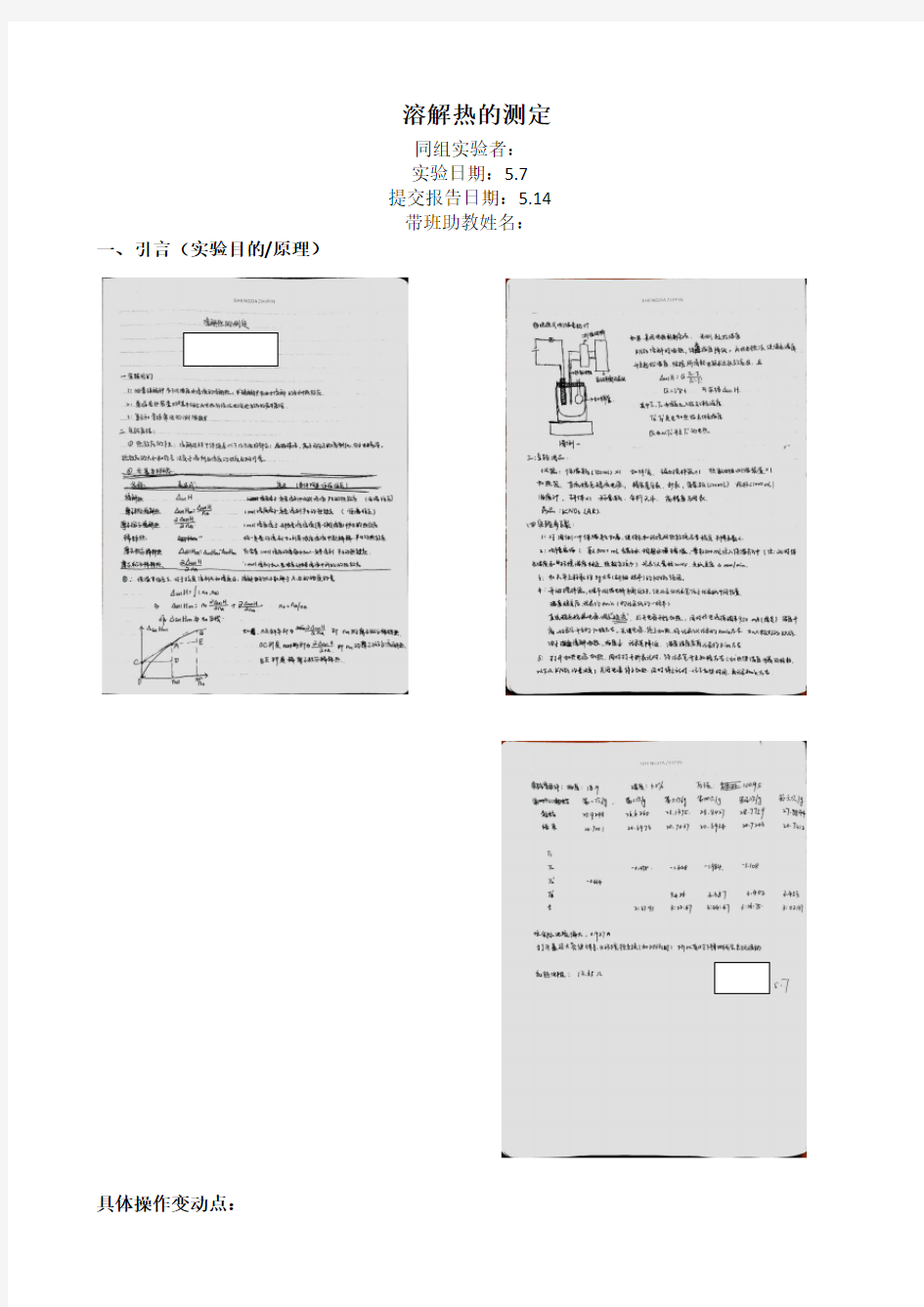

3.1 原始实验数据

实验环境:

表一:实验室条件

3.1.1工作曲线绘制

(1)KNO3质量:

第一次/g 第二次/g 第三次/g 第四次/g 第五次/g 第六次/g 第七次/g 起始 25.9248 26.6260 28.1375 28.8427 28.7759 27.8844 26.6498 结束 20.7001 20.6973 20.7037 20.6934 20.7203 20.7312 20.7167 净质量

5.2247

5.9287

7.4338

8.1493

8.0556

7.1532

5.9331

表二:KNO 3质量

(2) 温度-时间变化图:

图一:溶解温度—时间变化图

注:本图中,主要由黑色曲线,红色曲线,绿色曲线以及系列点的坐标组成。横坐标是时间/s ,纵坐标是温度(相对温度)。其中黑色曲线是用原始数据点拟合的曲线图。红色和绿色线段是对数据进行雷诺矫正。其中绿色线段是选取各段时间中点做竖直直线,与红色直线的交点即为矫正后的温度(相对温度),相应坐标已在图中标注。

(3) 雷诺矫正后的温度表

第一次

第二次

第三次

第四次

第五次

第六次

第七次

T 1 3.125 3.711 3.456 3.426 3.379 3.394 3.452 T 2 -0.695 -0.519 -1.722 -2.085 -1.884 -1.145 -0.237 T 2’ -0.629 -0.445 -1.574 -1.896 -1.727 -1.081 -0.165 T 1’ 3.821 3.479 3.479 3.473 3.496 3.522 3.537 '

'1

2T T T T -- 0.858

1.078

1.025

1.026

1.008

0.986

0.996

表三:雷诺矫正温度

注:本实验中由于稳定阶段温度并不恒定,以此温度作为溶解及加热始末温度会产生较大误差,因此需要做雷诺矫正,图中T 1、T 2分别指溶解前后的雷诺矫正温度,T 2’、T 1’分别指加热前后的雷诺矫正温度

(4) 加热装置数据表(电阻:13.65Ω,实际加热电流:0.957A )

第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次

t/s 180.59 157.91 202.47 214.47 206.75 182.47 149.12 Q/J 2257.62 1974.09 2531.15 2681.16 2584.65

2281.12

1864.20

Δ

sol

H 1937.04

4065.10

6659.53

9410.40

12015.73 14264.91 16121.65

表五:加热装置数据表

(5) 硝酸钾积累物质的量及n 0数据表:(溶剂物质的量n A =500/18.015=27.755mol,硝酸钾的摩尔质量是101.1g/mol )

第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次

净质量/g

5.2247 5.9287 7.4338 8.1493 8.0556 7.1532 5.9331 n B 0.052 0.110 0.184 0.264 0.344 0.415 0.474 n 0

537.070

251.585

150.966

104.951

80.651

66.897

58.607

表六:溶剂、溶质质量分数数据表

(6) Δsol H m -n 0数据表:(累加式)

第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次

n 0 537.070 251.585 150.966 104.951 80.651 66.897 58.607

Δ

sol

H 1937.04

4065.10

6659.53

9410.40

12015.73 14264.91 16121.65

ΔsolHm 37482.396 36848.108 36222.672 35583.987 34915.687 34382.459 34042.476

表七:Δ

sol

H m -n 0数据表

(7) ΔsolHm-n0数据及切线图

如上图,左图是根据实验数据拟合得到的Δ

sol H m

-n 0数据图,其中,拟合曲线为

)5.47ln(95831660-+=x y ,R 2

=0.993,说明拟合的曲线基本能够反映ΔsolH m 随n 0的变化关系。右图是通过

插点法分别在数据图上插n 0=80,100,200,300,400的数据点。并在n 0=80

处作曲线切线,得到该点切线方

图二:Δ

sol H m

-n 0数据图

图三: n 0=80切线图

程为:y=29.48x+32653.8。同理,分别在n0=100,200,300,400处做切线,得到的切线方程分别如下:n0 切线方程

80 y=29.48x+32654

100 y=18.25x+33630

200 y=6.28x+35215

300 y=3.79x+35819

400 y=2.72x+36141

表八:各点切线方程

四、结论

①利用雷诺图解法矫正的温度-时间曲线如图一所示,具体数据见表三。

②各次加入样品B后的热效应数据见表五,Δsol H m-n0数据见表七。注:为了方便计算及呈现下面的分析过程,图表中呈现的都是累加式数据,即热效应Δsol H m、Δsol H m呈现的都是从反应开始到目前为止的总数据之和。n0指的也是当前溶剂溶质物质的量之比。

③为计算n0=80,100,200,300,400处的摩尔积分溶解热、微分溶解热、微分稀释热,对数据进行求切线处理,具体操作见图三。最终得到给定各点的切线方程见表八。根据实验原理对数据进行处理,得出n0=80,100,200,300,400处的摩尔积分溶解热、微分溶解热、微分稀释热数据如下:

n0摩尔积分溶解热/(J/mol)微分溶解热/(J/mol)微分稀释热/(J/mol)

80 3501232654 29.48

100 3545533630 18.25

200 3647135215 6.28

300 3695735819 3.79

400 3728836141 2.72

n0摩尔积分稀释热/(J/mol)

80——100 443

100——200 1016

200——300 486

300——400 331

五、误差分析

因为并没有找到在不同n0条件下,硝酸钾溶解热效应的标准值,因此无法定量分析各步骤带来的误差,以下是分析在该实验过程中,可能导致误差的几个方面:

①曲线拟合误差:该实验得到Δsol H m-n0数据点后,并非采用光滑曲线进行连接,而是采用y=a+bln(x-c)函数进行拟合。从图二中可以看到,通过上述函数进行拟合,在n0较小时,拟合曲线上的Δsol H m大于实际值;在n0较大时,拟合曲线上的Δsol H m小于实际值。由此,在n0较小时,测得的摩尔积分溶解热偏大,微分稀释热(斜率)偏大,微分溶解热是无法估计。在n0较大时,测得的摩尔积分溶解热偏小,微分稀释

热(斜率)偏小,微分溶解热是无法估计。摩尔积分稀释热均偏小。

②雷诺矫正产生的误差:从图一中可以看出,溶解和加热的其实温度均不好确定,因此,在找时间中间点时会产生一定的误差,而由此带来的雷诺矫正温度则会出现较大的偏差。但因为在加热过程和溶解过程中均会出现这样的偏差,且出现的偏差是随机的,并且,最后使用的是加热段雷诺矫正温度变化值和溶解段雷诺矫正温度变化值的比值,因此这一误差基本可以忽略。

③系统与环境进行热交换产生的误差:因为每次加药品时需要打开保温瓶的盖,这一过程中会出现系统和环境的热交换,因为此时系统温度高于环境温度,因此室友热量损失,即药品添加前的实际温度小于测定的温度,即雷诺矫正系数比实际值偏大,由此测得的摩尔积分溶解热偏大,而对其它热效应数值影响不大(因为是同步增大)。这一原因也可以解释有时加药品速度不够快时,溶解降温曲线会出现波动上升的情况。

六、参考文献

贺德华麻英张连庆. 《物理化学实验》北京:高等教育出版社.

七、附录

7.1思考题

1.本实验不能直接测量热效应,是通过测量何种物理量来标定热效应?需要记录的物理量包括哪些?答:温度、电流、电阻、时间。需要记录溶质加入始末的温度,电加热始末的温度,加热电流、时间以及加热电阻的电阻值。

2.量热系统由哪些部件组成?这些部件分别完成什么功能?

答:电磁搅拌器:使体系温度混合均匀。保温瓶:减少提议与环境的热交换。加热器:对体系进行加热,补偿溶解吸热。无纸记录仪:记录加热时间。万用电表:测定加热电流,以及测量加热电阻电阻值。稳压电源:提供加热电压。

3.本实验采用的测温方式是什么?它测得的是绝对温度还是相对温度?

答:热敏电阻测温,测得是相对值。

4.量取500mL去离子水注入保温桶中,需要保温桶是干燥的吗?用什么方法量取?该步操作的误差是多

少?

答:需要保证保温桶是干燥的,因为该实验中溶剂的质量是定量化的。用500ml容量瓶进行称取。

5.实验之初,为什么要调节惠斯通电桥的调节旋钮,使输出为0度?

答:保证输出的峰值在0上下不懂,不超出量程。

6.为什么第一次加热升温至2度?

答:即补偿5gKNO3溶解吸热,又不至于让体系温度远高于室温造成热交换较大。同时保证输出数据在0上下波动。

7.停止加热时,电压为何还会继续上升(即温度还会继续上升)?

答:因为加热电阻加热会存在余热,会继续对体系进行加热。

8.第一次加热,需要计时吗?为什么?

答:不需要计时,因为该步骤只是将体系温度升高,是KNO3溶解时输出在0上下波动。因此这次加热不需要计算电热。

9.后续加热时为什么需要计时?如果没有准确计时,怎么办?

答:因为后续的加热需要计算电热,用以计算Q。如果没有准确计时,需要重新进行该步骤。

10.为什么要使开始温度(环境温度)处于反应前后的中间?具体操作时应如何实现,即如何确定每次通

电加热的时间?

11.加入样品前为何要研细?

答:使硝酸钾溶解更快更充分,使结果误差更小。

12.研细的药品为何要保持干燥?如何保持干燥?

答:因为潮湿的药品中已有部分的硝酸钾溶解成钾离子和硝酸根离子,对后续测定其溶解热效应造成较大的误差。

13.最后一次加完药品后,还要不要加热?

答:要。

14.为什么要做雷诺校正?

答:因为温度稳定并非是瞬间的过程,难以找到加热始末及溶解始末的时间、温度点,因此需要进行雷诺校正,减小误差。

15.如果是放热的如何进行实验?

答:在量热计中装一冷却管,放热过程后,通入冷水将溶液温度复原,然后再电标定仪器常数。

16.如何用本装置测定液体的比热?

答:方法和本实验基本相同。称取一定质量m的液体(或已知密度则量一定体积),让液体通过热传导(可用冷却管)降低温度△T,再用电热补偿法测定放出热量Q=I2RT,校正后可得液相放热Q’。方法同本实验,重复测量多次,再根据Q′=C*m*△T,求出C。

17.如何用实验温度下的溶解热计算其他温度下的溶解热?

答:可以根据van't Hoff方程式和基尔霍夫定律进行计算。

八、收获与建议

本次实验得到数据结果比较好。能够看到Δsol H m-n0数据点呈现比较光滑的趋势,这说明实验过程中的操作基本符合实验要求。这和实验对以下几方面的要求密切相关:1、实验前研磨硝酸钾,使得其溶解更加从分快速。2、硝酸钾添加要快速、流畅,减少散热并使曲线光滑。3、选择合适的加热、溶解温度区间,使得测定的数据在0上下浮动,误差较小。这些细节都是优化实验的重要方面,在以后的实验中也应该更加注意。

但同时,在实验过程中也出现一系列的问题需要在以后的实验中多多注意。其中最主要的便是最开始基准温度的选取。实验开始,忽视了到无纸记录仪的量程为-11~11,选取的基准唯独为10,这导致加热曲线不上升(但实际已经加热),所以浪费了大量的时间。因此在实验开始之前,不仅需要熟悉实验原理、

实验操作,还要牢记仪器使用规范。

实验三 混合法测冰的熔化热 【实验简介】 温度测量和量热技术是热学实验的中最基本问题。本实验主要学习利用量热学的实验方法混合法测量冰的熔化热。量热学是以热力学第一定律为理论基础的,它所研究的范围就是如何计量物质系统随温度变化、相变、化学反应等吸收和放出的热量。量热学的常用实验方法有混合法、稳流法、冷却法、潜热法、电热法等。本实验应用混合发测冰的熔化热,使用的基本仪器为量热器。由于实验过程中量热器不可避免地要参与外界环境的热交换而散失对热量,因此,本实验采用牛顿冷却定理克服和消除热量散失对实验的影响,以减小实验系统误差。 詹姆斯·普雷斯科特·焦耳——生平简介(1818-1889) 焦耳是英国著名物理学家,1818年12月24日生于英国曼彻斯特。他研究 的实验成果有焦耳-楞次定律,焦耳气体自由膨胀实验、焦耳-汤姆孙效应、焦耳热 功当量实验、焦耳热等。焦耳于1840~1850年进行的热功当量实验为热力学第 一定律的科学表述奠定了基础。 1889年10月11日焦耳在塞尔逝世,终年71岁。 为了纪念他对科学发展的贡献,国际计量大会将能量、功、热量的单位命名为焦耳。 【实验目的】 1、掌握基本的量热方法——混合法; 2、测定冰的熔化热; 3、学习消除系统与外界热交换影响量热的方法。 【实验仪器和用具】 量热器(BDI-302A 型),数字温度计(SN2202或DM-T )或水银温度计(0~50℃,0.1℃)、烧杯、电子天平(YJ6601)、冰柜、或恒温数显水浴锅、保温桶、小量筒(10ml,0.5ml )、电子秒表或机械秒表等。 图

【实验原理】 1、热平衡方程式 在一定压强下,固体发生熔化时的温度称为熔化温度或熔点,单位质量的固态物质在熔点时完全 熔化为同温度的液态物质所需要吸收的热量称为熔 化热,用L 表示, 单位为J Kg 或J g 。 将质量m ,温度为0℃的冰块置入量热器内, 与质量为0m ,温度为0t 的水相混合,设量热器内系 统达到热平衡时温度为1t 。若忽略量热器与外界的 热交换,根据热平衡原理可知,冰块熔化成水并升 温吸热与水和内筒等的降温放热相等。即: 010*******()(-)mL mC t m C m C m C t t +=++ (3-1) 解得冰的熔化热为: 00112201011()(-)-L m C m C m C t t C t m = ++ (3-2) 上式中:m 为冰的质量,0m 为量热器内筒中所取温水的质量,00 4.18()C J g C =?为水的比热,1m ,1C 为量热器内筒及搅拌器的质量和比热(二者同材料), 22m C 是温度计插入水中部分的热容(对水银温度计22 1.9m C V =,V 数值上等于温度计插入水中体积的毫升数,单位为o J C ; 对数字温度计的22m C 可不计。),0t ,1t 为投冰前、后系统的平衡温度。实验中可测出m , 0m ,1m ,22m C ,0t ,1t 的值,0C ,1C 为已知量,故可以求出L 的值。 2、初温与末温的修正 上述结论是在假定冰熔化过程中,系统与外界没有热交换的条件。实际上,只要有温度差异就必然有热交换的存在。因此必须考虑如何防止或进行修正热散失的影响。 第一,冰块在投入量热器水中之前要吸收热量,这部分热量不容易修正,应尽量缩短投放时间。第二,引起测量误差最大的原因是0t ,1t 这两个温度值,这是由于混合过程中量热器与环境有热交换。若0t 大于环境温度θ,1t 小于θ,则混合过程中,系统对外先是放热,后是吸热,至使温度计读出的初温0t 和混合温度1t 都与无热交换时的初温度和混合温度有差异,因此,必须对0t 和1t 进行修正。修正方法用图解法进行。考察投冰前、冰融化过程和冰全部融化后持续的三个阶段内的水温随时间的变化情况,作出时间~温度曲线(ABCDE )。 实验时,从投冰前5分钟开始,每30秒测一次水温,直至冰完全熔化后5分钟为止,中间测时、测温不间断。将记录的时间~温度,在二维坐标上先描出点,再将点连成连续的曲线ABCDE ,如图3-6示:图中AB 为投冰前的放热线(近似为直线),BCD 为熔化时的曲线,DE 为熔化后的吸热线(近似为直线),B 、D 两点为为温度计实测的投冰前后的系统初、末温度。 下面讨论对曲线ABCDE 的处理方法,可以采取两种方法。 方法一、在BCD 段找出与室温θ对应的点C ,过C 作一条垂直于时间轴的垂线FG ,分别与AB 、ED 的延长线交于F 、G 。在冰熔化的过程中,当水温高于室温前(BC 段),量热器 一直在放热,故混合前的理论初温值应该低于投冰前的测量温度值(B 点值);同理,水温低于室温后(CD 段),量热器从环境吸热,故熔化完的理论温度要低于温度计显示的最低温度值(D 点值)。如果图中BCF ,CDG 两部分的面积近似相等(一般需要多次实验改变参数,才可以达到较好的近似),根据牛 电子天平图3-5 图3-6

物理化学实验报告 溶解热的测定 实验时间:2018年4月日 姓名:刘双 班级: 学号: 1.实验目的 (1)了解电热补偿法测量热效应的基本原理。 (2)用电热补偿法测定硝酸钾在水中的积分溶解热,通过计算或者作图求出硝酸钾在水中的微分溶解热、积分冲淡热和微分冲淡热。 (3)掌握微机采集数据、处理数据的实验方法和实验技术。 2.实验原理 物质溶解于溶剂过程的热效应称为溶解热,物质溶解过程包括晶体点阵的破坏、离子或分子的溶剂化、分子电离(对电解质而言)等过程,这些过程热效应的代数和就是溶解过程的热效应,溶解热包括积分(或变浓)溶解热和微分(或定浓)溶解热。把溶剂加到溶液中使之稀释,其热效应称为冲淡热。包括积分(或变浓)冲淡热和微分(或定浓)冲淡热。 溶解热Q:在恒温、恒压下,物质的量为n2的溶质溶于物质的量为n1的溶剂(或溶于某浓度的溶液)中产生的热效应。 积分溶解热Qs:在恒温、恒压下,1mol溶质溶于物质的量为n1的溶剂中产生的热效应。 微分溶解热(ee ee2)e 1 :在恒温、恒压下,1mol溶质溶于某一确定浓度的无限量的溶液中 的热效应。 冲淡热:在恒温、恒压下,物质的量为n1的溶剂加入到某浓度的溶液中产生的热效应。 积分冲淡热Q d:在恒温、恒压下,把原含1mol溶质和n02mol溶剂的溶液冲淡到含溶剂为n01mol时的热效应,为某两浓度的积分溶解热之差。 微分冲淡热(ee ee1) e2 或(eee ee0 ) e2 :在恒温、恒压下,1mol溶剂加入到某一确定浓度的无 限量的溶液中产生的热效应。 它们之间的关系可表示为:

dQ=(ee ee1) e2 ee1+( ee ee2 ) e1 ee2 上式在比值e1 e2 恒定下积分,得: e=(ee ee1 ) e2 e1+( ee ee2 ) e1 e2 ee2=ee,令:e1 n2 =e0,则有: ( ?Q ?n1 )=[ ?(n2Q s ?(n2n0) ]=( ?Q s ?n0 ) Q d=(ee)e01?(ee)e02 其中积分溶解热ee可以直接由实验测定,其他三种可以由ee?e0曲线求得。 欲求溶解过程中的各种热效应,应先测量各种浓度下的的积分溶解热。可采用累加的方法,先在纯溶剂中加入溶质,测出热效应,然后再这溶液中再加入溶质,测出热效应,根据先后加入的溶质的总量可计算出n0,而各次热效应总和即为该浓度下的溶解热。本实验测量硝酸钾溶解在水中的溶解热,是一个溶解过程中温度随反应的进行而降低的吸热反应,故采用电热补偿法测定。先测定体系的初始温度T,当反应进行后温度不断降低时,由电加热法使体系复原到起始温度,根据所耗电能求出热效应Q。 3.仪器和试剂 反应热测量数据采集接口装置: NDRH-1型,温度测量范围0~40℃,温度测量分辨率0.001℃,电压测量范围0~20V,电压测量分辨率0.01V,电流测量范围0~2A,电流测量分辨率0.01A。 精密稳流电源:YP-2B型。 微机、打印机。 量热计(包括杜瓦瓶,搅拌器,加热器,搅拌子)。 称量瓶8只,毛笔,研钵。 硝酸钾(A.R.) 4.实验操作 (1)取8个称量瓶,分别编号。 (2)取KNO3于研钵中,研磨充分。 (3)分别称量约 2.5、1.5、2.5、3.0、3.5、4.0、4.0、4.5g 研磨后的硝酸钾,放入 8 个称量瓶中,并精确称量瓶子与药品的总质量。记录下所称量的数据。

测定冰的熔解热 【实验简介】 温度测量和量热技术是热学实验的中最基本问题。本实验主要学习利用量热学的实验方法混合法测量冰的熔化热。量热学是以热力学第一定律为理论基础的,它所研究的范围就是如何计量物质系统随温度变化、相变、化学反应等吸收和放出的热量。量热学的常用实验方法有混合法、稳流法、冷却法、潜热法、电热法等。本实验应用混合发测冰的熔化热,使用的基本仪器为量热器。由于实验过程中量热器不可避免地要参与外界环境的热交换而散失对热量,因此,本实验采用牛顿冷却定理克服和消除热量散失对实验的影响,以减小实验系统误差。 一、实验目的: 1、理解混合法测量冰的熔解热的原理; 2、掌握用混合法测定冰的熔解热的方法; 3、学会修正散热的粗略方法。 二、实验仪器和用具: 量热器、数字温度计、电子天平、冰柜、恒温水浴锅、保温桶、秒表、干擦布。 三、实验原理: 在一定压强下,固体发生熔化时的温度称为熔化温度或熔点,单位质量的固态物质在熔点时完全熔化为同温度的液态物质所需要吸收的热量称为熔解热,用L 表示, 单位为 J Kg 或J g 。 1、熔解热的计算 若将质量为m ,温度为0 0C 的冰块置入量热器内,与质量为0m ,温度为0t 的水相混合,当量热器内系统达到热平衡时温度为1t 。设量热器内筒和搅拌器的材料相同,两者总质量为 1m ,比热容为1C 。若忽略量热器与外界的热交换,根据热平衡原理可知,冰块熔化成水并 升温吸热与水、内筒以及搅拌器的降温放热相等。即: 01001101()()mL mC t m C mC t t +=+- (1) 解得冰的熔解热为: 001101011 ()(-)L m C m C t t C t m = +- (2) 上式中:)/(18.40C g J C o ?=为水的比热容,1m ,1C 为量热器内筒及搅拌器的质量和比热容(二者同材料),0t 、1t 为冰熔化前后系统处在热平衡时的温度。01,C C 为已知量,实验中可测出0101,,,,m m m t t 的值,故可以求出冰的熔解热L 的值。

实验七 溶解热的测定 一、实验目的 1.掌握采用电热补偿法测定热效应的基本原理。 2.用电热补偿法测定硝酸钾在水中的积分溶解热,并用作图法求出硝酸钾在水中的微分溶解热、积分稀释热和微分稀释热。 3.掌握溶解热测定仪器的使用。 二、实验原理 物质溶解过程所产生的热效应称为溶解热,可分为积分溶解热和微分溶解热两种。积分溶解热是指定温定压下把1mol 物质溶解在n 0mol 溶剂中时所产生的热效应。由于在溶解过程中溶液浓度不断改变,因此又称为变浓溶解热,以△sol H 表示。微分溶解热是指在定温定压下把1mol 物质溶解在无限量某一定浓度溶液中所产生的热效应,以表示.在溶解过程中浓度可视为不变,因此又称为定浓度 溶解热,以0 ,,)(n p T sol n H ???表示,即定温、定压、定溶剂状态下,由微小的溶质增 量所引起的热量变化。 稀释热是指溶剂添加到溶液中,使溶液稀释过程中的热效应,又称为冲淡热。它也有积分(变浓)稀释热和微分(定浓)稀释热两种。积分稀释热是指在定温定压下把原为含1mol 溶质和n 01mol 溶剂的溶液冲淡到含n 02mol 溶剂时的热效应,它为两浓度的积分溶解热之差。微分稀释热是指将1mol 溶剂加到某一浓度的无 限量溶液中所产生的热效应,以n p T sol n H ,,0 )(???表示,即定温、定压、定溶质状态 下,由微小的溶剂增量所引起的热量变化。 积分溶解热的大小与浓度有关,但不 具有线性关系。通过实验测定,可绘制出一条积分溶解热△sol H 与相对于1mol 溶质的溶剂量n 0之间的关系曲线,如图1所示,其他三种热效应由△sol H~n 0曲线求得。 设纯溶剂、纯溶质的摩尔焓分别为H m1和H m2,溶液中溶剂和溶质的偏摩尔焓分别为H 1和H 2,对于由n 1mol 溶剂和n 2mol 溶质组成的体系,在溶质和溶剂未混合前,体系总焓为: 图1

实验名称测定冰的熔解热 一、前言 物质从固相转变为液相的相变过程称为熔解。一定压强下晶体开始熔解时的温度称为该晶体在此压强下的熔点。对于晶体而言,熔解是组成物质的粒子由规则排列向不规则排列的过程,破坏晶体的点阵结构需要能量,因此,晶体在熔解过程中虽吸收能量,但其温度却保持不变。物质的某种晶体熔解成为同温度的液体所吸收的能量,叫做该晶体的熔解潜热。 二、实验目的 1、学习用混合量热法测定冰的熔解热。 2、应用有物态变化时的热交换定律来计算冰的溶解热。 3、了解一种粗略修正散热的方法——抵偿法。 三、实验原理 本实验用混合量热法测定冰的熔解热。其基本做法如下:把待测系统A和一个已知热容的系统B混合起来,并设法使它们形成一个与外界没有热量交换的孤立系统C (C=A+B).这样A(或B)所放出的热量,全部为B(或A)所吸收。因为已知热容的系统在实验过程中所传递的热量Q,是可以由其温度的改变△T 和热容C计算出来,即Q = C△T,因此待测系统在实验过程中所传递的热量也就知道了。 实验时,量热器装有热水(约高于室温10℃,占内筒容积1/2),然后放入适量冰块, 冰溶解后混合系统将达到热平衡。此过程中,原实验系统放热,设为Q 放 ,冰吸热溶成水, 继续吸热使系统达到热平衡温度,设吸收的总热量为Q 吸 。 因为是孤立系统,则有Q 放= Q 吸 (1) 设混合前实验系统的温度为T1,其中热水质量为m1(比热容为c1),内筒的质量为m2(比热容为c2),搅拌器的质量为m3(比热容为c3)。冰的质量为M(冰的温度和冰的熔点均认为是0℃,设为T0),数字温度计浸入水中的部分放出的热量忽略不计。设混

学号:201214140130 基础物理化学实验报告 实验名称:溶解热的测定 12级药学1班 实验人姓名:李楚芳 同组人姓名:罗媛兰婷 指导老师:李旭老师 实验日期:2014—06—13 湘南学院化学与生命科学系 一、实验目的: 1.了解ZR-2J溶解热测定仪的原理、构造和使用方法,掌握溶解热的测定技术。 2.懂得积分溶解热的定义及其在化学热力学运算中的作用。 二、主要实验原理,实验所用定律、公式以及有关文献数据: 1.在热化学中,关于溶解过程的热效应,引进下列几个基本概念。 溶解热在恒温恒压下,n2摩尔溶质溶于n1摩尔溶剂(或溶于某浓度的溶液)中产生的热效应,用Q表示,溶解热可分为积分(或称变浓)溶解热和微分(或称定浓)溶解热。 积分溶解热在恒温恒压下,一摩尔溶质溶于n0摩尔溶剂中产生的热效应,用Q s表示。

微分溶解热在恒温恒压下,一摩尔溶质溶于某一确定浓度的无限量的溶液 中产生的热效应,以表示,简写为。 2.积分溶解热(Q S)可由实验直接测定,其它三种热效应则通过Q S—n0曲线求得。 设纯溶剂和纯溶质的摩尔焓分别为H m(1)和H m(2),当溶质溶解于溶剂 变成溶液后,在溶液中溶剂和溶质的偏摩尔焓分别为H1 ,m 和H2 ,m ,对于由n1 摩尔溶剂和n2摩尔溶质组成的体系,在溶解前体系总焓为H。 H=n1H m(1)+n2H m(2) (1) 设溶液的焓为H′, H′=n1H1,m+n2H2,m (2) 因此溶解过程热效应Q为 Q =Δmix H=H - H= n1[H1。m –H m(1)]+n2[H2,m–H m(2)] =n1Δmix H m(1)+n2Δmix H m(2) (3) 式中,Δmix H m (1)为微分冲淡热,Δmix H m (2)为微分溶解热。根据上述定义,积分溶解热Q S为 (4) 在恒压条件下,Q=Δmix H,对Q进行全微分 (5) 上式在比值恒定下积分,得 (6)

XX大学物理学院实验报告 实验名称:测定冰的熔化热 学生姓名:XXX 学号:XX 实验日期:20XX年XX月XX日 一、数据及处理 3. 投入冰的时刻:t=250s 冰的温度:-13.0℃ 室温:26.1℃ 5. 计算得到冰的熔化热L=3.22x10J/kg 6. T-t图像:

7. 从图中得到的信息: 水的初始温度(承装水时):39.5℃; 投入冰前水温下降速度:0.1℃/30s; 投入冰时水温:38.7℃; 冰完全融化后的温度:22.1℃; 系统达到稳定状态耗时:约100s; 投入冰时温度比室温高12.6℃,稳定后温度比室温低4℃,其比值为3.15; 二、分析与讨论 1. 误差的主要来源: 误差主要来源于搅拌过程和转移过程之中水的溅出,包括溅出到桌上与溅出到外筒里,这将直接影响冰的测量质量,由于在计算式中,冰的质量位于分母,故放大了绝对误差。因此,在失败(误差过大)一次后,采取连同外筒一起测量质量的方法,防止在取出内筒过程中造成的溅出,同时测量包括溅入外筒的水。 2. 补偿法的意义: 理论公式的适用范围是有限的,在相当多的实验情况下,不可避免的会出现超出适用范围的因素,例如本实验中的对环境吸放热,无法实现完全绝热的实验条件,带来系统的偏差。补偿法可以在一定程度上减小这些不可抗因素的影响,使作用效果相反的两种因素相互抵消以维持实验结果,从而减小实验误差。在其他的实验中,例如迈克尔逊干涉仪中,也存在着大量的补偿法应用。 3. 测量值偏小的原因: (1)取出冰块和将冰块擦干时不可避免的会与外界,特别是加持、擦拭工具间相互传热,甚至与手掌间接传热,造成温度上升,使熔化热计算值偏低; (2)读取系统热平衡温度时,由于外界导热的影响以及温度计示数的延迟使温度读取值偏大,导致熔化热计算值偏低; (3)拟合过程采取直线拟合,与原本的二次拟合存在差异,导致起始温度较推断值更高,使熔化热计算值偏低。 三、收获与感想 (1)投入冰前与最终稳定后,温度的变化较为缓慢,测量数据点可以选择更疏一些。(2)投入冰后到稳定前,温度变化非常剧烈,测量数据点可以选择更密一些。 (3)投入冰与记录时间、温度难以同时进行,故可以根据投入冰前的温度变化线性推出投入冰时刻的系统温度,以获得准确值,在其他热学实验中也可以应用。 (4)在量程允许的情况下,将整个量热器称量质量,而不取出内筒,减少必要的操作步骤,减少水的溅出带来的误差。 (5)初步了解并使用了补偿法,为以后在测电阻、迈克尔逊干涉仪等实验增加经验。

实验四溶解热的测定 一、实验目的 1.用电热补偿法测定KNO3在不同浓度水溶液中的积分溶解热。 2.用作图法求KNO3在水中的微分冲淡热、积分冲淡热和微分溶解热。 二、预习要求 1.复习溶解过程热效应的几个基本概念。 2.掌握电热补偿法测定热效应的基本原理。 3.了解如何从实验所得数据求KNO3的积分溶解热及其它三种热效应。 4.了解影响本实验结果的因素有那些。 三、实验原理 1.在热化学中,关于溶解过程的热效应,引进下列几个基本概念。 溶解热在恒温恒压下,n2摩尔溶质溶于n1摩尔溶剂(或溶于某浓度的溶液)中产生的热效应,用Q表示,溶解热可分为积分(或称变浓)溶解热和微分(或称定浓)溶解热。 积分溶解热在恒温恒压下,一摩尔溶质溶于n0摩尔溶剂中产生的热效应,用Q s表示。 微分溶解热在恒温恒压下,一摩尔溶质溶于某一确定浓度的无限量的溶液 中产生的热效应,以表示,简写为。 冲淡热在恒温恒压下,一摩尔溶剂加到某浓度的溶液中使之冲淡所产生的热效应。冲淡热也可分为积分(或变浓)冲淡热和微分(或定浓)冲淡热两种。

积分冲淡热在恒温恒压下,把原含一摩尔溶质及n01摩尔溶剂的溶液冲淡到含溶剂为n02时的热效应,亦即为某两浓度溶液的积分溶解热之差,以Qd表示。 微分冲淡热在恒温恒压下,一摩尔溶剂加入某一确定浓度的无限量的溶液 中产生的热效应,以表示,简写为。 2.积分溶解热(Q S)可由实验直接测定,其它三种热效应则通过Q S—n0曲线求得。 设纯溶剂和纯溶质的摩尔焓分别为H m(1)和H m(2),当溶质溶解于溶剂变成溶液后,在溶液中溶剂和溶质的偏摩尔焓分别为H1,m和H2,m,对于由n1摩尔溶剂和n2摩尔溶质组成的体系,在溶解前体系总焓为H。 H=n1H m(1)+n2H m(2) (1) 设溶液的焓为H′, H′=n1H1,m+n2H2,m (2) 因此溶解过程热效应Q为 Q =Δmix H=H - H= n1[H1。m –H m(1)]+n2[H2,m–H m(2)] =n1Δmix H m(1)+n2Δmix H m(2) (3) (3)式中,Δmix H m (1)为微分冲淡热,Δmix H m (2)为微分溶解热。根据上述定义,积分溶解热Q S为 (4)

学院:信息工程学院 班级:通信152 学号:6102215051 姓名:潘鑫华 实验时间:第六周星期二下午八九十节

T T' θ J K T 1 T 1' 实验名称 测定冰的熔解热 一、实验目的 1、学习用混合量热法测定冰的熔解热。 2、应用有物态变化时的热交换定律来计算冰的溶解热。 3、了解一种粗略修正散热的方法——抵偿法。 二、实验原理 本实验用混合量热法测定冰的熔解热。其基本做法如下:把待测系统 A 和一个已知热容的系统 B 混合起来,并设法使它们形成一个与外界没有热量交换的孤立系统 C (C =A +B ).这样 A (或 B )所放出的热量,全部为 B (或 A )所吸收。因为已知热容的系统在实验过程中所传递的热量 Q ,是可以由其温度的改变 △T 和热容 C 计算出来,即 Q = C △T ,因此待测系统在实验过程中所传递的热量也就知道了。 实验时,量热器装有热水(约高于室温10℃,占内筒容积1/2),然后放入适量冰块,冰溶解后混合系统将达到热平衡。此过程中,原实验系统放热,设为 Q 放 ,冰吸热溶成水,继续吸热使系统达到热平衡温度,设吸收的总热量为 Q 吸。 因为是孤立系统,则有Q 放= Q 吸 (1) 设混合前实验系统的温度为T 1,其中热水质量为m2(比热容为c0)。冰的质量为m1(冰的温度和冰的熔点均认为是0℃,设为T 0),数字温度计浸入水中的部分放出的热量忽略不计。设混合后系统达到热平衡的温度为T ℃(此时应低于室温10℃左右),冰的溶解热由L 表示,根据(1)式有 ML +m1c0(T - T 0)=m2c0(T 1- T ) 因T r=0℃,所以冰的溶解热为: L=[m2c0(T1-T2)-T2c0m1]/m1 (2) 综上所述,保持实验系统为孤立系统是混合量热法所要求的基本实验条件。为此整个实验在量热器内进行,但由于实验系统不可能与环境温度始终一致,因此不满足绝热条件,可能会吸收或散失能量。所以当实验过程中系统与外界的热量交换不能忽略

测定冰的熔化热实验报告(一)实验数据及处理 1.第一次实验数据处理 C水=4.18×103J/(Kg·K)C1=C2=0.389×103J/(Kg·K)C冰=1.80×103 J/(Kg·K) m=22.69 g m0=164.16 g T2-T3=15.2℃

2.第二次实验数据处理 C水=4.18×103J/(Kg·K)C1=C2=0.389×103J/(Kg·K)C冰=1.80×103 J/(Kg·K) m=22.97g m0=171.13g T2-T3=13.8℃

(T2-θ):(θ-T3)= 10.1 :3.7 (二)分析与讨论 1.从实测数据看,如果实验全过程中散热、吸热没有达到补偿,冰的熔化热结果不一定偏离“合理”的数据范围,这说明散热或吸热并不是该系统的主要实验误差来源。那么,本实验的主要误差来源是什么? 由熔化热的公式看,对计算结果影响最大的量是m,即冰的质量。由于采用间接测量法,因此冰的质量是比较容易产生误差的,比如投冰时溅出水,就会对

算出的冰的质量产生影响,从而产生误差。 2.通过实验去体会粗略修正散热的方法——补偿法在本实验中的应用对学习做实验的意义。 在实验系统不能很好地保证绝热时,用补偿法修正系统误差是一个办法,也是一个好的思路。在这次实验中,我们应该反复摸索,对各物理参量进行合理的选择和调整,使散热和吸热基本达到补偿。 然而,实验结果证实量热器是一个很好的绝热系统,因此,在分析系统误差来源时,应实事求是地、定量地进行分析,不能将误差的来源归结为系统的散热、吸热未能达到补偿。 3.在本实验室提供的条件下,实测熔化热的结果通常小于文献值 L=3.34×105J/Kg,你能分析是什么原因吗? 本实验未计算温度计插入水中的部分带来的影响。

KNO 3溶解热的测定 一、实验目的 1.用电热补偿法测定KNO 3在不同浓度水溶液中的积分溶解热。 2.用作图法求KNO 3在水中的微分冲淡热、积分冲淡热和微分溶解热。 二、预习要求 1.复习溶解过程热效应的几个基本概念。 2.掌握电热补偿法测定热效应的基本原理。 3.了解如何从实验所得数据求KNO 3的积分溶解热及其它三种热效应。 4.了解影响本实验结果的因素有那些。 三、实验原理 1.在热化学中,关于溶解过程的热效应,引进下列几个基本概念。 溶解热: 在恒温恒压下,n 2摩尔溶质溶于n 1摩尔溶剂(或溶于某浓度的溶液)中产生的热效应,用Q 表示,溶解热可分为积分(或称变浓)溶解热和微分(或称定浓)溶解热。 积分溶解热:在恒温恒压下,一摩尔溶质溶于n 0摩尔溶剂中产生的热效应,用s Q 表示。 微分溶解热:在恒温恒压下,一摩尔溶质溶于某一确定浓度的无限量的溶液中产生的热效应,以1,,2n p t n Q ???? ????表示,简写为1 2n n Q ???? ????。 冲淡热:在恒温恒压下,一摩尔溶剂加到某浓度的溶液中使之冲淡所产生的热效应。 冲淡热也可分为积分(或变浓)冲淡热和微分(或定浓)冲淡热两种。 积分冲淡热:在恒温恒压下,把原含一摩尔溶质及n 01摩尔溶剂的溶液冲淡到含溶剂为 n 02时的热效应,亦即为某两浓度溶液的积分溶解热之差,以d Q 表示。 微分冲淡热:在恒温恒压下,一摩尔溶剂加入某一确定浓度的无限量的溶液中产生的 热效应,以2,,1n p t n Q ???? ????表示,简写为2 1n n Q ???? ????。 2.积分溶解热(s Q )可由实验直接测定,其它三种热效应则通过s Q —n 0曲线求得。 设纯溶剂和纯溶质的摩尔焓分别为)1(m H 和)2(m H ,当溶质溶解于溶剂变成溶液后,在溶液中溶剂和溶质的偏摩尔焓分别为m H ,1和m H ,2,对于由1n 摩尔溶剂和2n 摩尔溶质组成的体系,在溶解前体系总焓为H 。 )2()1(21m m H n H n H += ( 1 ) 设溶液的焓为H ′, m m H n H n H ,22,11/+= ( 2 )

溶解热的测定 1 引言 1.1 实验目的 1. 测量硝酸钾在不同浓度水溶液的溶解热,求硝酸钾在水中溶解过程的各种热效应。 2. 掌握量热装置的基本组合及电热补偿法测定热效应的基本原理。 3. 复习和掌握常用的测温技术 1.2 实验原理 在热化学中,关于溶解过程的热效应,有以下几个基本概念 溶解热 在恒温恒压下,溶质B 溶于溶剂A (或溶于某浓度溶液)中产生的热效应,用Δsol H 表示 摩尔积分溶解热 在恒温恒压下,1 mol 溶质溶解于一定量的溶剂中形成一定浓度的溶液,整个过程的热效应,用Δsol H m 表示: Δsol H m = Δsol H B 式中:n B 是溶解于溶剂A 中的溶质B 的物质的量 摩尔微分溶解热 在恒温恒压下,1 mol 溶质溶于某一确定浓度的无限量的溶液中产生的热效应,以 ( ?Δsol H ?n B ) T,p,n A 表示,简写为(?Δsol H ?n B )n A 稀释热 在恒温恒压下,一定量的溶剂A 加到某浓度的溶液中使之稀释,所产生的热效应 摩尔积分稀释热 在恒温恒压下,在含有1 mol 溶质的溶液中加入一定量的溶剂,使之稀释成另一浓度的溶液,这个过程产生的热效应,以Δdil H m 表示: Δdil H m =Δsol H m2?Δsol H m1 摩尔微分稀释热 在恒温恒压下,1 mol 溶剂加入到某一浓度无限量的溶液中所发生的热效应 在恒温恒压下,对于指定的溶剂A 和溶质B ,溶解热的大小取决于A 和B 的物质的量,即 Δsol H =f(n A ,n B ) 取全微分 Δsol H =n A (eΔsol H A )n B +n B (eΔsol H B )n A

溶解热的测定 吴大维 2006030027 生64 同组实验者:王若蛟 实验日期:2008年5月16日 提交报告日期:2008年5月30日 指导教师:张连庆 1 引言 1.1 实验目的 1.测量硝酸钾在不同浓度水溶液的溶解热,求硝酸钾在水中溶解过程的各种热效应。 2.掌握量热装置的基本组合及电热补偿法测定热效应的基本原理。 3.复习和掌握常用的测温技术。 1.2 实验原理 1.2.1 基本实验原理 物质溶于溶剂中,一般伴随有热效应的发生。盐类的溶解通常包含着几个同时进行的过程:晶格的破坏、离子或分子的溶剂化、分子电离(对电解质而言)等。热效应的大小和符号决定于溶剂及溶质的性质和它们的相对量。 在热化学中,关于溶解过程的热效应,需要了解以下几个基本概念。 溶解热 在恒温恒压下,溶质B 溶于溶剂A(或溶于某浓度溶液)中产生的热效应,用sol H ?表示。 摩尔积分溶解热 在恒温恒压下,1mol 溶质溶解于一定量的溶剂中形成一定浓度的溶液,整个过程产生的热效应。用sol m H ?表示。 sol sol m B H H n ??= (1) 式中, B n 为溶解于溶剂A 中的溶质B 的物质的量。 摩尔微分溶解热 在恒温恒压下,1mol 溶质溶于某一确定浓度的无限量的溶液中产生的热效应,以,,( )A sol T P n B H n ???表示,简写为()A sol n B H n ???。 稀释热 在恒温恒压下,一定量的溶剂A 加到某浓度的溶液中使之稀释,所产生的热效应。 摩尔积分稀释热 在恒温恒压下,在含有1mol 溶质的溶液中加入一定量的溶剂,使之稀释成另一浓度的溶液,这个过程产生的热效应,以dil m H ?表示。 21dil m sol m sol m H H H ?=?-? (2) 式中,2sol m H ?、1sol m H ?为两种浓度的摩尔积分溶解热。

混合法测冰的熔化热 一、实验目的: 1、掌握基本的量热方法——混合法; 2、测定冰的熔化热; 3、学习消除系统与外界热交换影响量热的方法。 二、实验仪器和用具: 量热器、数字温度计、烧杯、电子天平、冰柜、恒温水浴锅、保温桶、秒表、毛巾。 三、实验原理: 在一定压强下,固体发生熔化时的温度称为熔化温度或熔点,单位质量的固态物质在熔点时完全熔化为同温度的液态物质所需要吸收的热量称为熔化热,用L 表示, 单位为 J Kg 或J g 。 1、熔化热的计算 若将质量m ,温度为0 0C 的冰块置入量热器内,与质量为0m ,温度为0t 的水相混合,设量热器内系统达到热平衡时温度为1t 。若忽略量热器与外界的热交换,根据热平衡原理可知,冰块熔化成水并升温吸热与水和内筒等的降温放热相等。即: 01001101()()mL mC t m C mC t t +=+- 解得冰的熔化热为: 001101011 ()(-)L m C m C t t C t m = +- 上式中:0 0 4.18()C J g C = 为水的比热,1m ,1C 为量热器内筒及搅拌器的质量和比 热(二者同材料),0t 、1t 为冰熔化前后系统处在热平衡时的温度。实验中可测出 0101,,,,m m m t t 的值,01,C C 为已知量,故可以求出冰的熔化热L 的值。 2、系统始末温度的修正 上述结论是假定在冰熔化过程中,系统与外界没有热交换的条件下。实际上,系统与外界只要有温度差异就必然有热交换存在。因此必须考虑如何防止或进行修正,以减少热交换的影响。 第一,冰块在投入量热器水中之前要吸收热量,这部分热不容易修正,应尽量缩短投放冰块的时间。 第二,引起测量误差最大的原因是01,t t 这两个温度值,这是由于冰熔化过程中量热器与环境有热交换。若0t 大于环境温度θ,1t 小于θ,则混合过程中,系统对外先是放热,后是吸热,至使温度计读出的初温0t 和末温1t 都与理想情况下的初温和末温有差异。因此,必

南昌大学物理化学实验 溶解热的测定实验报告 一、 实验目的 1 .了解电热补偿法测定热效应的基本原理及仪器使用。 2.测定硝酸钾在水中的积分溶解热,并用作图法求得其微分稀释热、积分稀释热和微分溶解热。 二、 基本原理 1.物质溶解于溶剂过程的热效应称为溶解热。它有积分(或变浓)溶解热和微分(或定浓)溶解热两种。前者是1mol 溶质溶解在n 0mol 溶剂中时所产生的热效应,以Q s 表示。后者是1mol 溶质溶解在无限量某一定浓度溶液中时所产生的热效应,即。 溶剂加到溶液中使之稀释时所产生的热效应称为稀释热。它也有积分(或变浓)稀释热和微分(或定浓)稀释热两种。前者是把原含1mol 溶质和n 01mol 溶剂的溶液稀释到含溶剂n 02mol 时所产生的热效应,以Q d 表示,显然。后者是1mol 溶剂加到无限量某一定浓度溶液中时所产生的热效应,即。 2.积分溶解热由实验直接测定,其它三种热效应则需通过作图来求: 设纯溶剂、纯溶质的摩尔焓分别为H *m ,A 和H *m ,B ,一定浓度溶液中溶剂和溶质的偏摩尔焓分别为H m ,A 和H m ,B ,若由n A mol 溶剂和n B mol 溶质混合形成溶液,则混合前的总焓为 H = n A H *m ,A + n B H *m ,B (1)混合后的总焓为 H ? = n A H m ,A + n B H m ,B (2)此混合(即溶解)过程的焓变为ΔH = H ? – H = n A (H m ,A – H *m ,A )+ n B (H m ,B – H *m ,B ) = n A ΔH m ,A + n B ΔH m ,B (3) 根据定义,ΔH m ,A 即为该浓度溶液的微分稀释热,ΔH m ,B 即为该浓度溶液的微分溶解热,积分溶解热则为: 故在Q s ~ n 0图上,某点切线的斜率即为该浓度溶液的微分稀释热,截距即为该浓度溶液的 微分溶解热。如图所示: 、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行 高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

实验目的: 1、 理解冰的熔解热测量实验的设计原理及实验所必须具备的条件。 2、 掌握用混合量热法测定冰的比熔解热的。 3、 学会用图解法估计和消除系统散热损失的修正方法。 4、 熟悉数字温度计及水银温度计的使用。 二、实验原理: 单位质量的固体物质在熔点时从固态全部变成液态所需的热量,称为该物质的比熔解热,一般用 L 来表示。 实验时将质量为 m !克0 C 的冰投入盛有 m 2克T 「C 水的量热器内筒中, 设冰全部熔解为水后平衡温度为 T ?C ,设 量热器内筒、搅拌器的质量分别为 m 3、 m 4,其比热容分别为 C 2和水的比热容为 C 。。根据混合量热法的原理, 冰全部熔解为同温度(0C)的水以及其从 0C 升到T ?C 过程中所吸收的热量等于其余部分(水 m !、量热器内筒 m 3、 搅拌器m 4)从温度TJC 降到T 2C 时所放出的热量,有 (m 2c 0 m 3C | m 4q )(£ -T 2) = m 丄 口兀。。 ---------------------- (1) 冰的熔解热的实验公式为 1 L — 血5 mhG m (4C 2)(T i -T 2)-T z C 。 ---------------------- (2) m 1 式中水的比热容 C 0=4.18 x 103J/kg C 。 本实验“热学系统”依据混合量热法测量冰的熔解热,必须在系统与外界绝热的条件下进行实验。为了满足此 条件,从实验装置、测量方法和实验操作等方面尽量减少系统与外界的热交换。但由于实际上往往很难做到与外界 完全没有热交换,因此,必须研究如何减少热量交换对实验结果的影响,也就是在实验中,要进行散热修正,使系 统的散热与吸热相互抵消。 近似与温度差成正比,其数学式为 式中T 为系统的温度,T 0为环境的温度,k 为散热系数, 由此可知,用混合量热法测冰的熔解热时,应尽量让室温处在水的初、终温之间,使系统向外界吸、放的热量 牛顿冷却定律指出,当系统与环境的温度差不大(不超过 10?15C)时,单位时间内该系统与周围交换的热量 只与系统本身的性质有关。

实验:测定冰得熔解热 实验者:1400012105 郭伟杰 院系:生命科学学院 实验时间:2016/3/2 实验目得: 1、了解热学实验中得基本问题——量热与计温 2、了解粗略修正散热得方法 3、学习进行合理得实验安排与参量选择 实验原理: 晶体物质得熔点就是该物质固液平衡时得温度,单位质量得晶体物质在熔点时从固态全部变为液态所需得热量叫做该晶体得融化热。 本实验采用混合量热法来测定冰得熔化热,即通过某已知质量与比热得物质,计算该物质在与待测熔化热得物质得混合中所传递得热量等于未知物质所吸收得热量,即冰从初始温度T1上升至熔点0℃-在0℃熔化-液体从0℃上升至最终温度T3所吸收得热量等于已知物质水从初始温度T2下降到最终温度T3时所释放得热量,用公式表示为 公式中m为冰得质量,T0为冰得熔点,T1为冰得初始温度,T2为水得初始温度,T3为体系平衡后得最终温度,m0为水得质量,m铜为实验仪器量热筒内筒与搅拌器得总质量,c0为水得比热容,c1为铜质物得比热容,c2为冰得比热容。 实验最理想得体系为孤立体系,即体系与外界之间无能量与物质交换,但实

际中很难做到体系与外界无热量交换,因此要调整实验用水得初温,以达到体系向外界散失得热量与从外界吸收得热量相等。需要用到牛顿冷却定律粗略修正散热: 公式中为系统散热,为时间间隔,K为散热常量,为实验时室温。 结合实验分析,在刚投入冰时,水温高,冰得熔化速率快,故系统表面温度下降快,随着冰得不断熔化,冰块逐渐变小,水温逐渐降低,冰得融化速度变慢,当系统温度低于室温时,系统从环境中吸收热量。体系与环境交换得热量为: 故,只要SA与SB大致相等,则系统与外界得热量交换总量几乎为0。根据 经验公式在时,吸热与放热近乎相等。 仪器用具: 量热器,电子天平(JA21001 分度值0、01g 稳定时间3s),数字温度计(半导体Pn结温度计,铂电阻传感器温度计),毛巾,秒表 实验内容: 1、用天平称量量热器内筒与搅拌器得总质量m铜 2、记录环境室温θ 3、向内筒中注入高于室温10-12℃得热水约2/3体积,称出此时质量m铜 +水,求得m水 4、不断轻轻用搅拌器搅拌内筒中得水,当系统内温度相对稳定时,开始测 量量筒内水温得变化,每20s记录一次,至水温几乎不变。

大学物理实验报告 课程名称:大学物理实验 实验名称:冰的熔解热的测量

冰的熔解热的测量 一、 实验项目名称:冰的熔解热的测量 二、 实验目的 1.理解熔解热的物理意义,掌握用混合量热法测定冰的熔解热. 2.学会用图解法估计和消除系统散热损失的修正方法. 三、 实验原理 单位质量的固体物质在熔点时从固态全部变成液态所需的热量,称为该物质的比熔解热,一般用L 来表示。 实验时将质量为m 1克0℃的冰投入盛有m 2克T 1℃水的量热器内筒中,设冰全部熔解为水后平衡温度为T 2℃,保温杯、搅拌器的质量分别为m 3、 m 4,其比热容分别为C 1、C 2和水的比热容为C 0。根据混合量热法的原理,冰全部熔解为同温度(0℃)的水并从0℃升到T 2℃过程中所吸收的热量等于其余部分(水m 1、保温杯m 3、搅拌器m 4)从温度T 1℃降到T 2℃时所放出的热量,有 (1) 冰的熔解热的实验公式为 (2) 式中水的比热容C 0=4.18×103J/kg ℃。 本实验“热学系统”依据混合量热法测量冰的熔解热,必须在系统与外界绝热的条件下进行实验。为了满足此条件,从实验装置、测量方法和实验操作等方面尽量减少系统与外界的热交换。由于实验系统不可能与环境温度始终一致,因此不满足绝热条件,可能会吸收或散失能量。因此,要适当地选择参数进行散热修正。牛顿冷却定律告诉我们,一个环境的温度T 如果略高于环境温度T 0(两者的温度差不超过10℃),系统就会散失热量,散热速率与温度差成正比,用数学 形式表示为 当时(即直线围成的两 块面积近似相等),系统的散热与吸热相互抵消,就可以将系统很好地近似为一个孤立系统。 203142121120()()m c m c m c T T m L mT C ++-=+20314212201 1 ()()L m c m c m c T T T C m = ++--0()dQ K T T dt =-A B S S ≈