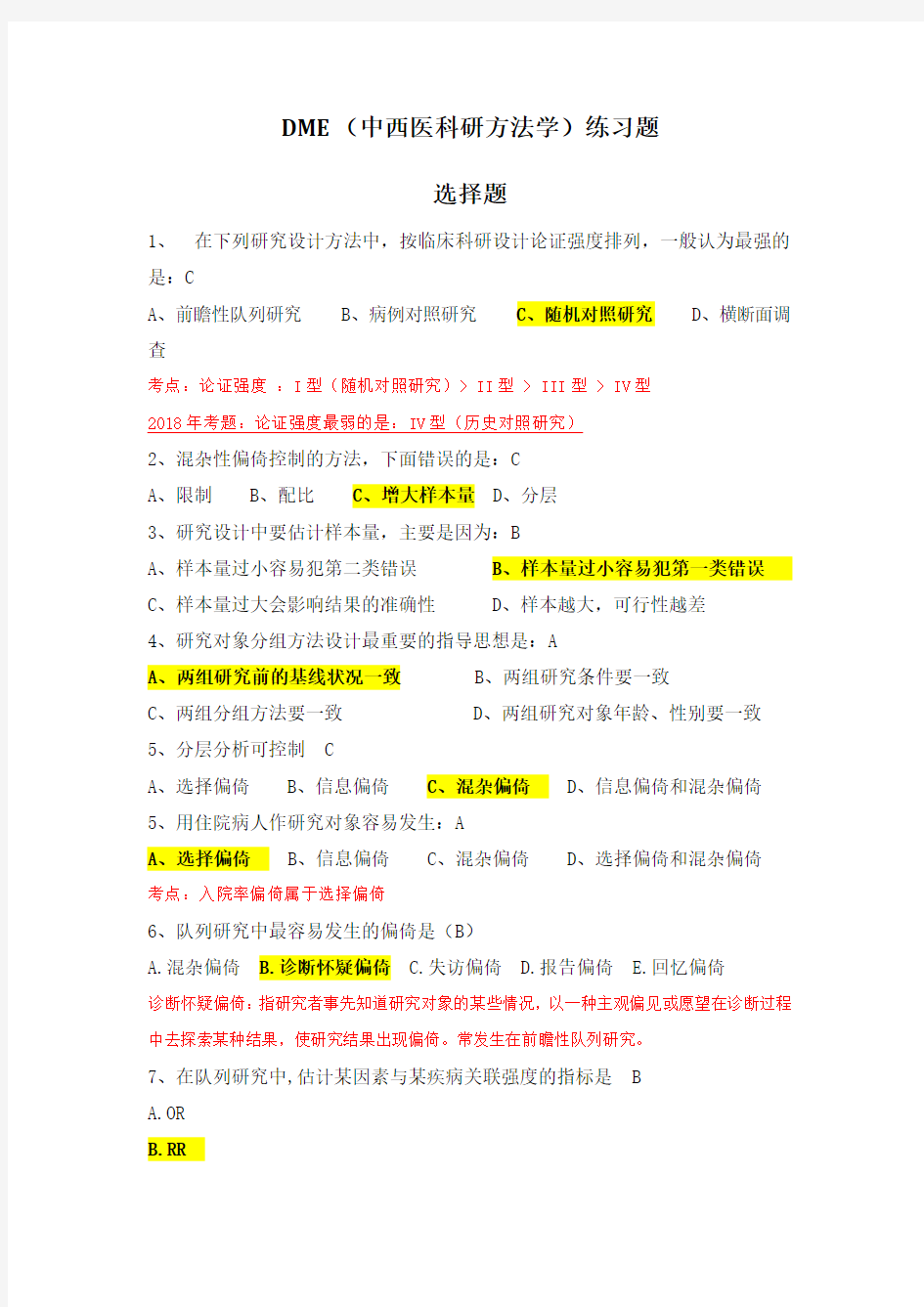

DME(中西医科研方法学)练习题

选择题

1、在下列研究设计方法中,按临床科研设计论证强度排列,一般认为最强的是:C

A、前瞻性队列研究

B、病例对照研究

C、随机对照研究

D、横断面调查

考点:论证强度:I型(随机对照研究)> II型 > III型 > IV型

2018年考题:论证强度最弱的是:IV型(历史对照研究)

2、混杂性偏倚控制的方法,下面错误的是:C

A、限制

B、配比

C、增大样本量

D、分层

3、研究设计中要估计样本量,主要是因为:B

A、样本量过小容易犯第二类错误

B、样本量过小容易犯第一类错误

C、样本量过大会影响结果的准确性

D、样本越大,可行性越差

4、研究对象分组方法设计最重要的指导思想是:A

A、两组研究前的基线状况一致

B、两组研究条件要一致

C、两组分组方法要一致

D、两组研究对象年龄、性别要一致

5、分层分析可控制 C

A、选择偏倚

B、信息偏倚

C、混杂偏倚

D、信息偏倚和混杂偏倚

5、用住院病人作研究对象容易发生:A

A、选择偏倚

B、信息偏倚

C、混杂偏倚

D、选择偏倚和混杂偏倚

考点:入院率偏倚属于选择偏倚

6、队列研究中最容易发生的偏倚是(B)

A.混杂偏倚

B.诊断怀疑偏倚

C.失访偏倚

D.报告偏倚

E.回忆偏倚

诊断怀疑偏倚:指研究者事先知道研究对象的某些情况,以一种主观偏见或愿望在诊断过程中去探索某种结果,使研究结果出现偏倚。常发生在前瞻性队列研究。

7、在队列研究中,估计某因素与某疾病关联强度的指标是 B

A.OR

B.RR

C.总人群中该病的发病率

D.暴露人群中该病的发病率

E.总人群中可疑危险因素的暴露率

2018年考点:RR的计算

13、灵敏度是指(E)

A.试验检出阴性的人数占有病者总数的比例

B.试验检出阳性的人数占无病者总数的比例

C.筛检阳性者中真正成为病人的可能性

D.试验检出阴性的人数占无病者总数的比例

E.试验检出阳性的人数占有病者总数的比例

考点:区别灵敏度和特异度的概念;(1)敏感度:指确有该病的患者中诊断性试验结果为阳性的人数比例a/(a+c),即指该方法能检出所有确实患病实验对象的能力。(2)特异度:指确无该病的受试者中试验结果为阴性的比例d/b+d,即指该方法能正确识别全部未患病受试者的能力。敏感度和特异度是一对比较综合的反映一个诊断试验准确性的指标,它们是固定不移的。

14、对诊断试验进行评价时,被评价的研究对象应该由这些人组成:A

A、确诊的病人和确诊的非病人

B、确诊的病人和健康者

C、源人群中的一个随机样本

D、疾病人群中的一个随机样本

15、医学科研的核心内容比较全面的阐述是:B

A、新的研究方法的建立

B、科研的设计、测量、评价

C、疾病数据的收集和影响因素的测量

D、疾病危险因素的测量

16、在下列科研方法类型,不属于观察性研究的是:A

A、随机交叉试验

B、病例对照研究

C、病例分析

D、横断面调查

17、队列研究比较的是:C

A、不同组人群发病人数的差别

B、不同组人群患病人数的差别

C、不同组人群发病率的差别

D、不同组人群患病率的差别

18、关于随机对照试验的叙述,下列哪项说法是错误的:C

A、研究所需费用较大,难度较高

B、存在伦理问题,不是所有研究都能用它加以证实

C、随机分组后,研究对象不得中途改用其他治疗或退出研究

D、实验对象可能排除了一些复杂病例,不能完全代表发病人群

考点:随机对照的缺点(A、B、D)

19.下列哪项是病例对照研究的优点?D

A.估计对危险因素的暴露情况时,很少或没有偏倚

B在选择出暴露因素后,可研究多种疾病的结局

C有可能确立病的真实发病率

D可用于研究少见病的病因

20.在匹配病例对照研究中,病例与对照的比例最常用: A

A 1:1

B 1:2

C 1:3

D 1:4

21.在病例对照研究中,比值比(OR)的含义是:

A 病例组的发病率与对照组的发病率之比

B 病例组的暴露比值与对照组的暴露比值的比

C 对照组的暴露比值除以病例组的暴露比值

D 病例组的暴露比值与对照组的暴露比值之差

考点:区别OR和RR的概念

OR:某因素在病例组和对照组暴露与非暴露的比例之比值,作为相对危险度的计算,即比数比或优势比OR=(病例组暴露人数/病例组非暴露人数)÷(对照组暴露人数/对照组非暴露人数)即OR=(a/c)÷(b/d)=ad/bc

RR:即暴露组发病率(或死亡率)与非暴露组的发病率(或死亡率)之比值。 RR=[a/(a+b)÷[c/(c+d)]

22.在病例对照研究的资料分析阶段,最常用的控制混杂因素的方法是

A匹配B标准化C随机化原则D分层分析

23.与队列研究相比,病例对照研究更易发生的偏倚有:

A 回忆偏倚

B 选择偏倚

C 失访偏倚D混杂偏倚

考点:回忆偏倚:是指研究对象在回忆过去发生事件和经历时,由于记忆失真或不完整,其准确性和可靠性存在系统误差所产生的偏倚。常发生在病例对照研究

24、队列研究在资料收集过程中易出现的偏倚

A 回忆偏倚

B 混杂偏倚

C 选择偏倚

D 失访偏倚

25.队列研究的结果比病例对照研究结果可靠,其主要是因为

A 时间顺序合理B时间顺序不合理

C 研究对象选择代表性好

D 研究对象选择不合理

26.当队列是一动态人群时,计算发病频率的指标是

A累计发病率 B 发病率 C 续发率D发病密度

27.队列研究的样本组成()

A 病例组与对照组

B 实验组与非实验组

C 暴露与非暴露组

D 无病个体随机分组

28.下列叙述中,哪一条不是前瞻性调查的特点()

A 能直接估计因素与发病联系和相关程度,可计算发病率

B 暴露人年的计算繁重

C 结果可靠,多用于罕见病

D 前瞻性调查每次只能调查一个或一组因素

考点:队列研究的缺点:不能用于罕见病的研究

29在研究近期口服避孕药与心肌梗死关系时,因为怀疑年龄是可能的混杂因素,因此只选择35~45岁的妇女作为研究对象,这种控制混杂偏倚的方法是A

A 限制B匹配C随机化抽样 D 盲法收集资料

考点:混杂性偏倚的控制方法:限制,即将潜在的混杂因子在选择对象时加以限制。30.慢性病三级预防的二级预防中三早为D

A早发现、早报告、早治疗B早发现、早隔离、早诊断

C早发现、早报告、早康复D早发现、早诊断、早治疗

31.对症治疗应属于C

A 一级预防

B 二级预防

C 三级预防

D 预防无效后的治疗

32.所谓一级预防是指C

A 早期发现B临床预防 C 病因预防D “三早”预防

33.二级预防的核心是B

A 早期发现B早期诊断C早期治疗D 早期隔离

34.实验设计的三个基本要素是D

A. 受试对象、实验效应、观察指标

B. 随机化、重复、设置对照

C. 齐同对比、均衡性、随机化

D. 处理因素、受试对象、实验效应

E. 实验场所、研究人员、受试对象

35、欲了解目标人群的疾病或健康状况在时间、地区和人群中的分布特征最适宜的流行病学研究方法是B

A. 流行病学数学模型

B. 抽样调查

C. 现场试验

D. 队列研究

E. 普查

36、为研究新药“胃丹灵”治疗胃病(胃炎、胃溃疡)疗效,在某医院选择40例胃炎和胃溃疡患者,随机分成实验组和对照组,实验组用胃丹灵治疗,对照组用公认有效的“胃苏冲剂”。这种对照属于D

A. 实验对照

B. 空白对照

C. 安慰剂对照

D. 标准对照

E. 自身对照

37.将受试对象随机分为A B两组。先将A组作为试验组,B组作为对照组,进行治疗,治疗结束后经过一段洗脱期或一个治疗效应期后,两组互换,A组作为对照组,B组作为试验组,最后统一评价疗效。这种临床试验方法称为B

A. 随机对照试验

B. 随机对照交叉试验

C. 序贯试验

D. 非随机同期对照试验

E. 自身前后对照试验

37.实验设计中设立对照的原则是B

A. 随机确定对照组

B. 除处理因素外,其他因素应和实验组尽可能一致

C. 人口学因素应和实验组尽可能一致

D. 根据实验目的确定

E. 所有的因素均应和实验组保持一致

38.临床试验的受试对象为B

A、动物

B、病人

C、社区人群

D、病人和正常人

39.Ⅱ期临床试验的目的( B )

A、提供人体试验的基础数据

B、评价药物疗效

C、观察远期不良反应

D、以上均不正确

40。双盲试验中,不知道分组情况的人员为( B )

A、病人和研究者

B、病人和资料分析人员

C、资料分析人员和研究者

D、医生和研究者

考点:概念:双盲---受试对象与执行者均不知道受试对象的分组情况,只有研究者

或者研究者指定的人知道分组情况

41.完全随机设计时,各组例数( C )

A、相等

B、不等

C、可以相等也可不等

D、最好不等

42.随机数字表的数字特点是( D )

A、每横行随机

B、每纵列随机

C、每斜行随机

D、横纵斜均随机

43、进行盲法的临床研究其主要目的是为了克服可能来自研究者或受试者的主观因素所致的偏倚,例如期望性偏倚、测量性偏倚。(2018年多选题)

填空题

1、临床医学研究的一般原则有:符合伦理道德、创新性原则、科学性原则、需求性原则。

2、DME中的D指的是设计(design),M指的是衡量(measurement),E指的是评价(evaluation)

3、临床科研设计的原则有:随机化原则、盲法原则、对照原则、重复原则。

4、临床科研设计的要素是:施加因素、研究对象、研究效应(2018年考题)

5、DME方法论的基础有:以群体为研究对象、概率论的推断方法、严格的逻辑推断法

6、循证医学是最佳的研究证据、临床专业知识、患者价值的结合,核心思想基于客观的临床科学研究

7、实践循证医学的基础:高素质的临床医生、DME方法、最佳临床研究证据的收集与传播、推广与应用

8、临床医学研究的结果有:偏倚、机遇、真实

9、偏倚主要分为三种,分别为:选择性偏倚、混杂性偏倚、观察性偏倚

10、简单随机化方法有:随机数字表、操作计算机上随机数字键、应用计算机程序、

11、根据受试者生日或住院号安排组别,称为半随机化分配;按患者就诊顺序的称为非随机化分配

12、设计方案分类的基本原则:样本的方向和研究者能否主动控制试验性措施,其中,前者可分为前瞻性研究和回顾性研究(2018年考题),后者可分为试验性研究和观察性研究

13、前瞻性研究主要有随机对照试验、队列研究,回顾性研究主要有病例对照研究

14、试验性研究主要有随机对照试验、随机交叉试验;观察性研究有队列研究、病例-对照研究、横断面研究

15、RR的大小表示暴露因素与结局联系的强度;常用于前瞻性研究,指的是暴露组的发病率与非暴露组的发病率之比(2018填空题)

16、病例对照研究容易产生的偏倚为选择性偏倚、回忆性偏倚、调查者偏倚

17、人口调查属于横断面研究,肺癌和吸烟的调查研究属于病例对照研究

18、敏感度和特异度是反应诊断性试验准确性的两个重要指标(2018年计算题)

19、常用来决定诊断性试验中的最佳临界点是:ROC曲线

20、病因学研究常用设计方案为队列研究和病例-对照研究

21提高诊断性试验效率的方法:提高诊断性试验效率的方法、采用联合诊断试验

22、无对照试验,如疾病自然转归;安慰效应;霍桑效应;向均数复归现象

23、P≤0.05或P≤0.01的随机事件称小概率事件

24.四种基本的抽样方法有:单纯随机抽样、系统抽样、分层抽样、整群抽样

实验设计中常用的对照形式有空白对照、安慰剂对照、实验对照、标准对照

25、偏倚的分类:选择性偏倚、观察性偏倚、混杂性偏倚(2018年填空题)

26、临床观察一致性评价方法:Kappa值、组内相关可靠性系数R (2018年多选题)

26、药片计数,用药依从性=患者已服用的处方药物量÷处方的药物总量×100% (扔掉),较方便,临床研究常用,较准确(2018填空题)

27、量表的评价:效度(又称准确性,是指用该量表测量的结果与被测者生存质量真实情况相符合的程度。反映与“真值”差异的大小)、信度(又称可靠性,是指构成量表的不同指标体系及其各子指标在测量过程中对于同一状况获得相同结果的程度。)、反应度。(2018年填空题)

简答题

2018年简答题一:失访病人未被纳入结局解释中,这种做法是否恰当,解决方法是什么?(10分)

评价各种有关防治措施效果的标准

①是否采用真正的随机方法分配观察对象到治疗组和对照组;

②是否报告了所有临床上的有关结局;

③所研究的对象是否具有一定的代表性,报道的研究结果是否具有外推性(普遍性);

④是否同时考虑了统计学意义和临床意义;

⑤介绍的治疗措施是否切实可行;

⑥结论是否来自于被纳入研究的全部对象。

ITT意向分析:即在试验过程中,有些试验对象未能按照原试验计划进行。但是在做试验结果分析时,依旧将未能依从的试验对象归类到原计划的分组中。

2018年简答题二考察双盲法中的双盲双模拟,给了两个剂型不一样的药,提问怎么进行盲法?(5分)

双盲法:(受试者、临床观察或数据收集者、结局评价者、数据分析者)也可称四盲。

盲法的实施与管理:

①药物临床试验实施盲法研究时,需使各组别药物(包括安慰剂)在外观的形

状、大小、颜色,乃至味道、给药的途径、方法、次数上保持一致;

②药物临床试验若试验药与对照药的剂型不一样,双盲法的实施可采取:试验

药+与对照药剂型一样的安慰剂;对照药+与试验药剂型一样的安慰剂,并分别编上密码;

③在不等的随机对照中,可将试验药物与对照药按照受试对象的组别及其进入

研究的序号事先混合统一编码;

④实施双盲法的过程中,需要“局外”的管理、监督者,他们仅参与设计、编码、资料的保管。

⑤实际工作中,某些临床试验只能是非盲性的。

⑥为了保证盲法实施,研究人员应自觉遵循盲法实施的有关规定。

⑦研究者应提高执行计划的依从性。

⑧在实施双盲措施中注意伦理上的可接受性。

2018年简答题三:敏感度和特异度是反应诊断性试验准确性的两个重要指标!!根据题干写出公式,并写出计算过程(10分)

金标准合计

有病无病

试验诊断方法阳性真阳性a 假阳性b a+b

阴性假阴性c 真阴性d c+d

合计a+c b+d a+b+c+d

(1)敏感度:指确有该病的患者中诊断性试验结果为阳性的人数比例a/(a+c)即指该方法能检出所有确实患病实验对象的能力。

(2)特异度:指确无该病的受试者中试验结果为阴性的比例d/b+d,即指该方法能正确识别全部未患病受试者的能力。

敏感度和特异度是一对比较综合的反映一个诊断试验准确性的指标,它们是固定不移的。

1、简述选择性偏倚的控制方法

①正确的科研设计

②设立多组对照

③提高应答率,减少失访率

2、混杂性偏倚的控制方法(2018年选择题)

①限制

②配比

③随机化

④分层

⑤多因素分析

3、偏倚和机遇的区别

①偏倚和机遇都能使结果被歪曲,偏倚是人为,从理论上来说可以完全被避免的,而机遇是客观存在的,不可能消除的;

②偏倚是单向性的,偏差方向一致,机遇是可变性的,表现为双向性的,时大时小,时正时负;

③偏倚通过合理设计或控制原因,可以基本消除;机遇由于抽样研究性的偶然性无法消除,只有通过完善的实验设计减少它。

4、随机化的意义,列举随机化的方法,

随机化的意义在于使被抽取的观察对象能更好的代表所来源的总体人群,从而使受试对象在分组中避免选择性偏倚,使各比较组间具有最大程度的可比性。

随机化方法:①简单随机化;②区组随机化;③分层随机化

5、列举随机对照试验的优缺点

优点:①组间基线可比性强;②试验可重复性;③建立在随机对照、盲法基础上,说服力强;

缺点:①耗时耗力;②适用范围局限;③涉及医德问题

6、列举出Ⅰ型设计方案的类别

①随机对照试验;②随机对照交叉试验;③半随机对照试验;④同自身前后对照试验

7、选择样本的基本原则

①严格按照研究目的所规定的总体性质和范围选择样本(建立正确的诊断标准,排除标准和纳入标准)

②严格按随机化原则抽取和分配样本

③保证足以代表总体的样本含量

8、如何测量患者依从性

①临床判断;②是否大大预期目的;③药片计数;④药物水平检测;⑤电子监测⑥询问法

9、生存质量的特点

①多维性;②注重主观感觉;③评价健康正负面;④可操作性

10、如何使疾病防治获得满意的效果

①公认的诊断标准、完善的诊断手段

②某种疗法的效能

③医务人员严格执行诊疗措施

④患者接受诊疗措施达到最满意的程度

11、评价防治措施的要点

①是否采用真正的随机方法分配观察对象

②是否报告了所有临床上的有关结局

③研究对象是否具有一定代表性根据研究结果是否具有外推性

④是否同时考虑了统计学意义和临床意义

⑤治疗措施是否切实可行

⑥结论是否来自于被纳入研究的全部对象

12、系统评价与传统文献综述的区别

同:均是对医学研究文献的分析和总结

异:①系统评价:尽量收集全部同类科研文献的基础上,对研究文献的质量进行严格审查,评价环节制定了统一清晰的标准;主要为了解决某一具体,临床问题(范围小但有深度)

传统文献综述列举一连串已发表的研究,不拘形式而选择性的讨论他们的优缺点,没有规定系统的方法,而依据描述者的主观判断,采用科学的方法控制偏倚和混杂因素的影响,偏倚和随即误差发生的可能性大,重复性差;主要对一主题的多个环节进行论述(范围大但不重深度)

13、实践循证医学的方法

①在临床实践中发现和提出问题;

②系统查找所有相关研究成果;

③严格评价文献,发现最佳证据;

④应用最佳证据

14、诊断性试验中盲法的含义

诊断性试验中,盲法是指临床医生在进行诊断性试验研究时,应是在不知道受试者真实情况的前提下对受试者进行判断。它包括两层意思:一是进行诊断试验和解释试验结果应由不知道受试者金标准诊断结果的医师完成;二是进行金标准检查和解释结果的医师也应是不知道受试者诊断试验结果的。

14、随机抽样和随机分配需满足的条件(随机化涵义)

①同等概率原则②不受研究者和研究对象主观意愿左右;③不确定性原则

15、霍桑效应:指人们因为成了研究中特别感兴趣和受注意的目标而改变他们行为的一种倾向。

16、评价防治效果的标准:

①研究对象的分组是否真正随机化

②是否报告了全部的临床结果

③所研究的对象是否具有代表性,报导的研究结果是否具有外推性

④是否同时考虑了临床意义和统计学意义

⑤治疗措施是否切实可行

⑥结论是否考虑了所有的研究对象

17、效能与效果

①效能:指某种疗法或药物对接受治疗的病人是否真正起作用的能力,即是否真正利多弊少。简单的说,就是指一种疗法或药物的功效。

②效果:指一种有效的疗法在一般环境中治疗病人是否利多弊少,即某种疗法治疗后的结果。

③效果和效能的关系:

效果=正确的诊断×效能×医务人员依从性×病人依从性

18、污染与干扰在评价防治效果中要注意两点:污染与干扰

①污染:指对照组病人偶然地接受了实验措施,这易造成假阴性结果。

②干扰:指治疗组病人接受了额外的诊断或治理措施,而对照组没有,这可能造成假阳性结果。

19、准确度与可靠度(衡量研究结果真实性的两个指标。)

1、准确度:研究结果与真实情况符合的程度,就某一具体观察来说,准确度是指观察值与真实值相接近的程度。(评价观测结果的首要指标)

①内部准确度:该研究结果符合所研究样本真实情况的正确程度,它仅是衡量该结果对于某特定状况下特定人群的价值。

②外部准确度:研究结果应用于与其相类似的一般人群的正确程度,即外推程度,又称外推性或普遍性。

2、可靠度:重复观测某一相对稳定的事物或现象时,其多次测定结果彼此相接近的程度。

20、改善依从性的基本前提:

①疾病的诊断必须准确;

②治疗措施对疾病的康复或缓解是必须得;

③治疗措施必须是有效的;

④依从性改善方法必须是有效的;

⑤患者必须被告知并且是自愿参加者。

浅谈我对中西医结合的认识 中西医结合医学的形成需要一个漫长的过程,它不是也不可能由某个人独立去建立,它的理论体系需要凝集所有中西医学家智慧的结晶才能够逐渐完善的。从20世纪50年代开始到现在,中西医结合大体经历了3个阶段:①20世纪50年代的临床实验性描述阶段。这个阶段可以说是朴素的中西医结合阶段,主要以西医诊断,中医治疗或联合用药。按西医指标观察疗效。②60~70年代开始的临床研究与实验研究相结合阶段。在临床上主要采用辨证分型的方式分析疾病,并开展实验研究,已经出现一批如针刺麻醉、中西医结合治疗骨折和治疗急腹症等方面的研究成果。③80年代以后的机理探讨和理论创新阶段。初步运用动物模型和实验研究观察手段,把证和经络的研究推到一个更为深入的层次。 长期以来,人们对中西医结合的认识存在不同看法,这是很正常的现象。中西医结合学科在其自身发展过程中也在不断地探索科学思路、研究方法和结合的切入点。中西医结合的内涵,应该是通过比较中西两种医学体系在医疗实践中所采用的思维方式、认识手段和应对措施的异同,吸收各自的长处,逐步做到在理论体系上融会贯通,在临床实践中优势互补。现代科学可以帮助理解和阐明深奥复杂的中医理论,而中医药学对人体生命现象的独特认识和对疾病独到的治疗手段又能丰富和充实现代生命科学的内涵。 目前,中西医结合学科基础和临床方面存在的问题均值得我们关注。 在基础研究中应该正确处理分析和综合的辩证关系。中西医结合不是中医西医

化,不能用简单的还原论的方法来研究中医。如果用还原论的方法,就算你观察得再仔细、指标再先进,哪怕应用的都是分子生物学手段,也不能准确地阐明中医学理论的真谛。随着现代科学的发展,中西医结合研究曾出现过一波又一波的“指标”热。从cAMP、cGMP,各种免疫球蛋白和淋巴细胞亚群,一氧化氮、内皮素、一氧化氮合酶,到现在的基因等,虽然做了大量的研究工作,积累了大量的资料,但是又有几项真正在理论上获得了重大进展?更不要说是突破!不是说不需要分析的方法和手段,问题是必须与整体研究相结合,进行综合的研究。中医学是一门经验医学,但更是一门朴素的整体医学;而西医在过去的发展过程中主要是一门实验医学。医学的发展趋势以及医学模式的改变,要求我们的研究不仅建立在生物学个体的基础上,还要重视心理、社会因素的影响,强调个体差异,建立起立足于现代自然科学和社会科学之上的新型整体医学,而中西医结合可以将现代科学微观化的优势和中医学整体化的理念有机地统一起来。一些有影响的中西医结合的重大成果,如获国家科技进步一等奖的“血瘀证与活血化瘀研究”[1],中国中西医结合学会奖“肾本质理论研究与临床应用”研究[2]等,都是将两者结合得比较好的典范。这种结合要求研究者不但要有扎实的现代科学的基础,更要具备较高水平的中医理论的造诣。所以必须强调中西医结合工作者认真学习中医理论和努力提高中医素养。 在临床实践中应该合理开展中西医结合的治疗,特别是中西药物的合用。中西医联合治疗是体现中西医结合优势的重要方面,对于提高疗效,特别是对于提高一些难治性疾病的治疗效果以及保护人民健康发挥了重要作用。在实践中已总结了一些成功的经验,如西医辨病、中医辨证、病证结合、同病异治、异病同治、宏观辨证与微观辨证相结合等等,但中西药的合用并不等同于中西医结合。泛泛的中西药物合用是否科学、是

医学科研方法学 第一章 概论 研究(research 是有计划和有目的的探索和创造的过程。 一、 科学研究的概念:运用科学的方法,探索未知的现象,揭示客观规律,创造 新理论、新技术、开辟知识新应用领域的智力性劳动。 联合国教科文组织界定的 科技活动包括研究与试验性发展活动( R&D )、科技教育与培训活动 (STET)、 科学技术服务活动(STS)。在我国科研工作一般特指R&D 。科研活动的主要特征 有: 1.探索性与创新性:这是科研工作区别于一般劳动性工作之所在。探索的目的 在于获得新的认识、发现新的事实、阐明新的规律、建立新的理论、发明新的技 术、研制新材料、新产品,探索是手段,创新是目的。 2.继承性和积累性:科学研究工作必须建立在科学的方法和知识的基础上,而 这些方法和知识是人们通过大量的科学研究所积累发展形成的, 我们利用了这些 方法和知识, 就体现了科学研究的继承性, 同时我们在科学研究中的创新, 也为 科学的发展积累了知识。 科学研究首先是收集和积累相关信息, 对他人的研究工 作、思路、方法进行分析、评价,提出自己的研究目标、任务和方案。 二、 医学科学研究的特征 医学科学研究具有一般自然科学研究的特征, 还具有研究对象的特殊性和研究工 作的复杂性。 医学研究的三个层次:①群体水平;②器官组织水平;③细胞分子水平。 医学研究的对象:①人,包括正常人和病人;②离体组织细胞;③动物。 医学研究的方法:①观察法;②实验法;③理论法。 医学研究的场所:①社区;②医院;③实验室。 医学研究的三个基本环节:①设计;②衡量;③评价。 、医学研究的基本过程 选题 设计 实施 分析 报告 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 四、医学研究的分类 1. 按照科技活动类型分 ① 基础研究:增加知识、探索未知、解决理论问题。基础医学主要研究的内容。 产生社会效益。 ② 应用研究: 利用基础理论针对某一问题提出解决的方案和方法。 预防医学和临 床医学主要研究的内容。产生社会效益为主。 ③ 开发性研究:研制新产品、新技术,产生经济效益。 2. 按照研究方法分 ① 观察性研究:描述性研究、分析性研究。 ② 试验性研究:动物试验、临床试验、社区干预试验。

科研思路与方法 我们中西医临床专业,走在西医与中医的夹缝中,究竟要攀上哪座大山是一个值得思考的问题,而他们又有什么质和量的区别呢?以下就摘取的文献资料对比讨论一二。 《生气通天论篇第三》黄帝曰:黄帝曰:夫自古通天者生之本,本于阴阳。天地之间,六合之内,其气九州、九窍、五藏、十二节,皆通乎天气。其生五,其气三,数犯此者,则邪气伤人,此寿命之本也。苍天之气清净,则志意治,顺之则阳气固,虽有贼邪,弗能害也,此因时之序。故圣人传精神,服天气,而通神明。失之则内闭九窍,外壅肌肉,卫气散解,此谓自伤,气之削也。阳气者若天与日,失其所,则折寿而不彰,故天运当以日光明。是故阳因而上,卫外者也。因于寒,欲如运枢,起居如惊,神气乃浮。因于暑,汗烦则喘喝,静则多言,体若燔炭,汗出而散。因于湿,首如裹,湿热不攘,大筋短,小筋弛长,短为拘,弛长为痿。因于气,为肿,四维相代,阳气乃竭。阳气者,烦劳则张,精绝,辟积于夏,使人煎厥。目盲不可以视,耳闭不可以听,溃溃乎若坏都,汨汨乎不可止。阳气者,大怒则形气绝,而血菀于上,使人薄厥。有伤于筋,纵,其若不容,汗出偏沮,使人偏枯。汗出见湿,乃生痤。高粱之变,足生大丁,受如持虚。劳汗当风,寒薄为,郁乃痤。阳气者,精则养神,柔则养筋。开阖不得,寒气从之,乃生大偻。陷脉为瘘。留连肉腠,俞气化薄,传为善畏,及为惊骇。营气不从,逆于肉理,乃生痈肿。魄汗未尽,形弱而气烁,穴俞以

闭,发为风疟。故风者,百病之始也,清静则肉腠闭拒,虽有大风苛毒,弗之能害,此因时之序也。故病久则传化,上下不并,良医弗为。故阳畜积病死,而阳气当隔,隔者当写,不亟正治,粗乃败之。故阳气者,一日而主外,平旦人气生,日中而阳气隆,日西而阳气已虚,气门乃闭。是故暮而收拒,无扰筋骨,无见雾露,反此三时,形乃困薄。岐伯曰:阴者,藏精而起亟也,阳者,卫外而为固也。阴不胜其阳,则脉流薄疾,并乃狂。阳不胜其阴,则五藏气争,九窍不通。是以圣人陈阴阳,筋脉和同,骨髓坚固,气血皆从。如是则内外调和,邪不能害,耳目聪明,气立如故。风客淫气,精乃亡,邪伤肝也。因而饱食,筋脉横解,肠澼为痔。因而大饮,则气逆。因而强力,肾气乃伤,高骨乃坏。凡阴阳之要,阳密乃固,两者不和,若春无秋,若冬无夏,因而和之,是谓圣度。故阳强不能密,阴气乃绝,阴平阳秘,精神乃治,阴阳离决,精气乃绝。因于露风,乃生寒热。是以春伤于风,邪气留连,乃为洞泄,夏伤于暑,秋为疟。秋伤于湿,上逆而咳,发为痿厥。冬伤于寒,春必温病。四时之气,更伤五藏。阴之所生,本在五味,阴之五宫,伤在五味。是故味过于酸,肝气以津,脾气乃绝。味过于咸,大骨气劳,短肌,心气抑。味过于甘,心气喘满,色黑,肾气不衡。味过于苦,脾气不濡,胃气乃厚。味过于辛,筋脉沮弛,精神乃央。是故谨和五味,骨正筋柔,气血以流,腠理以密,如是,则骨气以精,谨道如法,长有天命。文档收集自网络,仅用于个人学习中医提出“天人相应”的观点,明确指出人身阳气的重要性,

《中西医结合思路与方法》复习思考题 一、填空题 1.建国初期我国提出西医学习中医的十二字战略方针是:系统学习,全面接受,整体提高。 2.中西医结合研究基本方法有:动物模型研究方法,实验研究方法,病证药结合方法,多学科研 究方法。 3.优良的中医动物模型应具有四个方面特征:普适性,可重复性和可验证性,可评价性,可变换性。 4.现代系统科学方法所包括的现代“三论”方法是:系统论,控制论,信息论。 5.脏象学说中西医研究自上世纪六十年代以来,主要是突出了对肾本质和脾本质两方面的研究, 同时也开展了对肝本质的研究。 6.中西医结合实验研究中,常用的微循环研究方法有:肠系膜微循环,耳廓微循环,皮肤循环, 舌尖微循环,口唇微循环。(任选3项) 7.自鸦片战争至建国以前的中西医结合时处于中西医汇通阶段,这一阶段中西医结合的代表医家有:唐宗海,张锡纯,陆渊雷,恽铁樵。 8.中西医结合实验研究的常用方法有:微循环研究方法,血液流变学方法,免疫学研究方法,病 理学研究方法。 9.动物模型制作对模型的要求必须满足三个条件:相似性,可代替性,可外推性。 10.根据中西医结合有关基础研究成果,认为作为“阴阳”物质基础的可能物质是:环核苷酸。它 包括环磷酸腺苷,环磷酸鸟苷。 11.微观辨证理想指标除应具有客观,敏感,特异与可计量的特征外,其客观指标还要求具备:恒 定性,相随性和排他性。 12.模拟方法包括物理模拟,数学模拟两大类,医学实验中经常使用的方法是动物模型。 13.中西 医结合实验研究的重点,应放在中西医结合疗效上,并探索疗效机理。 14.组织培养研究方法是指有机体的离体器官,组织或细胞,在体外人为的控制下继续生长,繁殖,传代,维持其生理功能的研究方法。组织培养研究多是活体观察。 15.用原来西医病理模型代表中医病症用于中西医结合研究,如用二氧化硫或烟熏法造成慢性支气 管炎或哮喘模型,可作为中医哮喘模型。 16.根据中医学理论,选择可控的致病因素复制中医证得动物模型,如采用振荡器劳倦装置,可复 制脾虚证模型;模拟风吹,寒冷,潮湿气候条件可复制痹症模型。 17.模拟方法的两种形式分别是:形式化模拟和数学化模拟。 18.唾液淀粉酶活性减低,被认为是脾虚证得微观指标之一。 19.通过温肾法实验研究,认为肾阳功能的主要调节点应定位在下丘脑。 20.血液流变学所研究的内容是血液的运动规律,即血液在血管内流动和变形的规律。用原来西医 病理模型代表中医病症用于中西医结合研究,如注射血管加压素或结扎冠状动脉造成心肌缺血或 心肌梗塞模型,可作为中医血瘀证模型。

《科研思路与方法》复习提纲 注:含5%的自学内容。 ▲什么是科研。 答:科研又称科学研究,是指运用科学的理论和方法,探索自然界未知领域中物质运动现象及其规律,创造新理论、新技术的认识活动。探索与创新是科研活动的目的基本特征。 ▲科研的类型包括: 答:基础研究、开发研究、应用研究 ▲中医药科研的类型包括哪些? 答:动物实验、临床试验、预防医学研究、新药研究、调查研究、文献研究、名医学术思想研究。 ▲中医药科研的复杂性体现在哪些地方? 对象主要是人,人是复杂的生物体,既有生物性又有社会性,除一般的生理活动外,还有着十分复杂的精神、心理活动。中医科研中除了立足于人的生物学因素外,还要重视心理因素、自然因素、社会因素等对人体产生的影响,从而使中医药的科研具有显著的复杂性和困难性。 ▲什么是临床试验? 答:临床试验是指以人体(病人或健康人)作为研究对象的医学科研活动,以揭示研究因素(新药、新疗法等)对人体的作用、不良反应,或探索药物在人体内的代谢规律等。 ▲什么是临床研究? 答:临床研究是以病人为研究对象,研究人体各器官、系统的发病机制、诊断、治疗、预防及其预后的规律,促进疾病向健康转化的科学。 ▲什么是新药? 答:新药是指化学结构、药品组分和药理作用不同于现有药品的药物。 ▲中医药科研为什么要重视证候研究。 答:中医学"证候"的理论,贯穿于对疾病诊断、治疗、康复、疗效评价的全过程。"证候"是从整体观出发,对疾病特征性的描述以及规律性的概括。"辨证论治"

集中体现了中医学对人体病理规律和临床诊疗思想的认识,是有别于西医学诊疗体系的特色和优势。抓住"证候"这一关键环节开展科学研究,才能够充分保持和发扬中医学的优势,推动中医学理论的发展。 ▲医学科研的基本程序包括哪些? 答:选题、课题设计、课题实施、资料分析、提出研究结论、撰写研究报告等。▲医学科研选题的原则有哪些? 答:教材P25-P27。 ▲医学科研选题的步骤有哪些? 答:选题步骤是选题的思维过程,包括提出问题、查阅文献、建立假说、确定选题4个步骤。 ▲什么是科学假说? 答:科学假说是根据已知的科学知识和科学事实,对未知自然现象及其规律性所作的推测性的解释和说明,是自然科学理论思维的一种重要形式。 ▲科学假说有哪些特征? 答:科学假说不是主观臆断,它的前提是客观事实或科学理论,并以此为基础,对新的未知事物的推断,因此科学假说具有科学性和推测性、可验证性、动态性四个特征,其中以科学性、推测性最为重要。 ▲怎样应用类推法来建立中医科研中的假说。 答:中医学理论中取类比象的方法,就是类推的思维方法。如中医学的五行学说,就是根据自然界金木水火土五者之间相互生成、相互制约的关系,来类推人体的五脏六腑之间具有类似的相互生成、相互制约的关系。譬如自然界里木可以疏松土地,存在着"木克土"的相互关系,就把肝脏帮助脾胃消化饮食的作用也称为"木克土并把肝比喻为木,脾胃则比喻为土。又如治疗热性病初起,病变在上焦肺卫阶段时的治则,因肺在人体上部,所以提出"治上焦如羽,非轻不举而对病变在下焦肝肾阶段的治则,则提出"治下焦如权,非重不沉"。中医学理论中许多观点、认识的形成,是通过大量的实践活动所观察到的现象,运用类推的思维方法加以表述的,是中医科研课题假说的重要来源。 ▲建立科学假说的方法有哪些? 答:类推法、演绎法、对比法、归纳法。

××××病种中西医结合诊疗方案优化模板及书写要求 一、定义 1、中医定义 2、西医定义 定义书写要求:简单概述中医、西医对本病种的定义。 二、诊断标准 (一中医诊断 1、诊断依据的出处 2、诊断要点 3、中医鉴别诊断 (二西医诊断 1、诊断依据的出处 2、诊断要点 3、西医鉴别诊断 诊断标准书写要求: 1、诊断标准的选择要求公认、先进、可行、易推广应用。以医学行业标准或国内外各种专业委员会颁布的标准为准, 可以直接采用国内外的诊断标准,也可以是权威杂志上发表的临床文献所采用的标准, 但要注明出处。 2、诊断标准也可根据权威标准结合我院具体情况,进行修订,必须写明诊断依据的出处和诊断要点。

3、简单写出需鉴别的病种和要点。 三、中西医结合治疗 (一证型 1:名称 1、临床表现 (1中医临床表现 (2西医临床表现 2、中西医结合治疗 (1中药治疗 治法: 方药(包括院内制剂 : 方药加减: 书写要求:根据不同症状,写出加减目的和加减的药物。 中成药: (2西医治疗 书写要求:在中西医结合的原则下, 写出西医针对本证型参与治疗的目的和具体治疗方法(包括药物疗法和手术疗法。 (3其他非药物治疗 书写要求:写出治疗的目的和具体治疗方法。 3、疗效评估

书写要求:总结近 3年以来的临床病例, 用数据结合相关科研、论文等资料对中西医结合治疗方法进行评估, 指出其临床疗效, 并阐述中西医结合治疗方法在缩短疗程上、降低费用上、减少药物毒副作用上、降低并发症上、减少患者痛苦上等方面的优势。要将我院在本病种临床实际使用的治疗方法体现在本方案中, 避免照搬教科书和相关诊疗规范的内容。 (二证型 2 ……………… (三证型 3 ……………… (四证型 4 ……………… (五证型 5 …… 三、中西医结合治疗难点 (一难点分析 书写要求:对本病种中西医结合治疗难点进行客观分析, 提出的难点符合临床实际,针对性强,通过中西医结合的途径有解决的可能性。 (二解决措施 书写要求:根据难点, 结合科室今后的研究发展方向, 提出本病种下一步的主攻方向、创新研究思路和详细、可行的具体措施。

浅谈中西医结合思路与方法 西医学和中医学是目前世界上应用最为普遍的两大医学理论体系,它们指导着我们进行日常的医学实践,这两大理论体系的形成和发展有着不同的哲学基础,有其各自的优点和局限性,把两者有机的结合起来,发展中西医结合临床医学则兼收并蓄了中医学与西医学的长处,能够优势互补,提高临床疗效。 中西医结合医学是指综合运用中西医的医药理论和方法,在中西医药学相互交叉、相互渗透中产生的新理论与新方法,通过研究人体结构与功能,人体与环境的要求,探索并解决人类健康、疾病与生命问题的科学。任何一种医学的发展都是为了更好的服务于临床,提高临床诊治疾病的水平与疗效。因此临床是中西医结合研究的主要领域,现就中西医结合临床研究的思路与方法进行浅述,以抛砖引玉,更合理的认识和发展中西医结合医学。 中西医结合的方式和途径有以下几个主要方面: 结合疾病的诊治 包括在诊断上的病证结合,在治疗时的综合协调,在理论上的相互为用。病证结合就是运用西医诊断方法确定病名,同时进行中医辨证,作出分型和分期。这样就从两种不同的医学角度审视疾病,既重视病因和局部病理改变,又通盘考虑疾病过程中的整体反应及动态变化,并以此指导治疗。综合协调是指在治疗的不同环节按中西医各自的理论优选各自的疗法,不是简单的中药加西药,而是有机配合、互相补充,这样往往能获得更高的疗效。理论上相互为用是根据不同需

要,或侧重以中医理论指导治疗,或侧重以西医理论指导治疗,或按中西医结合后形成的新理论指导治疗。 结合中西医诊断方法的研究 主要是用西医学和现代科学方法研究中医四诊,或创造新的诊法。开展最多的是经络诊法和脉诊、舌诊。经络诊法是把中医学关于经络检查所见和西医诊断联系起来,通过相关性研究,创立耳穴诊病法和经络检查法。通过各种脉象仪、舌象仪,把医生诊脉时的指下感觉用图像、曲线、数字等客观指标表示出来,把各种舌诊所见舌苔、舌质的变化通过病理形态学、细胞学、生物化学、血液流变学及光学等方法客观地反映出来;另外对脉象及舌象进行中医相关对照和从病理生理学、生物化学、微生物学、免疫学、血液动力学等多方面进行原因和机理探讨。这项研究有利于中医四诊实现仪器化、客观化和规范化。 结合中医治法治则的研究 主要集中于对活血化瘀、清热解毒、通理攻下、补气养血、扶正固(培)本等治则的研究。方法是在肯定疗效的基础上,摸清用药规律,筛选方药,进而对适用该治则的有关方药进行药理作用、成分、配伍机制的实验研究,再将所取得的认识放到临床实践中验证。 结合中医学基础理论的研究 中医学基础理论内容十分丰富,有些与西医学理论完全不同,以往曾开展对阴阳学说、脏象学说、气血学说及有关“证”的研究等,主要是从西医角度

从MHCⅠ/Ⅱ类相关因子探讨针灸对带状疱疹的免疫逃避作用 学号:12007076 姓名:李建伟专业:中医外科学 (一)研究内容、研究目标、以及拟解决的关键问题 1.研究内容 课题以VZV免疫逃避机制中发挥着重要作用的感染病毒细胞免疫识别的MHCⅠ/Ⅱ类基因抑制为切入点,围绕IFN-γ和参与免疫逃避的的两条主要途径,有目的地观察IFN-γ和相关基因CⅡTa、Stat1α、Jak1、Jak2、MHCⅠ、MHCⅡ的表达量、分布及变化规律,进一步检测CⅡTamRNA、MHCⅠmRNA 、MHCⅡmRNA的表达变化以及外周血CD4+、CD8+T淋巴细胞亚群、NK细胞活性的动态变化,并对上述指标的相关性及变化规律进行分析,说明调节VZV病毒感染的免疫逃避机制是针灸治疗带状疱疹、减轻疼痛和后遗症的关键。且明确针刺与放血作用机制的差异所在。 主要开展以下工作: 研究内容: (1)皮损组织病理学观察。 (2)镜检:外周血有核细胞计数、白细胞、淋巴细胞分类计数、巨噬细胞吞噬功能。 (3)流式细胞仪检测:外周血CD4+、CD8+T淋巴细胞亚群、NK细胞活性。(4)免疫组化法ABC染色法检测:皮损组织IFN-γ、CⅡTa、Stat1α、Jak1、Jak2、MHCⅠ、MHCⅡ、蛋白的表达及分布规律。 (5)western blot检测:皮损组织IFN-γ、CⅡTa、Stat1α、Jak1、Jak2、MHC Ⅰ、MHCⅡ蛋白量的表达。 (6)RT-PCR法检测:皮损组织CⅡTamRNA、MHCⅠmRNA 、MHCⅡmRNA。 2.研究目标: 2.2.1旨在明确针灸治疗带状疱疹,减轻疼痛和后遗神经痛,与调节MHCⅠ/Ⅱ类相关基因、蛋白的分布及表达关系,为针灸治疗免疫逃避类疾病提供科学依据。 2.2.2通过比较针灸与传统抗病毒药物的作用差异,为解决带状疱疹病毒耐药性问题提供理论依据。 2.2.3旨在明确针刺与放血在治疗疱疹作用机制中的差异。

鼓励医务人员参与中医药科研工作制度 为了鼓励我院医务人员积极参与中医药科研工作,开发新技术,切实提高我院的医疗技术水平,增强我院的核心竞争力,更好地为患者提供中医药服务,结合我院实际,特制定本方法: 一、选题原则。 1、严格按照要求进行选题,立题依据充分遵循中医理论体系能突出中医特色。 2、遵循“经济建设必须依靠科学技术,科学技术必须面向经济建设”的方针,发展中医学术力求解决中医药实践和理论中存在的问题,注重选择具有良好社会效益和经济效益的课题。 3、中医中药并重,中西医结合。发挥中医药优势将继承和发扬结合起来特别是要加强应用开发研究,同时在有条件的情况下可开展中医基础研究。 4、注重对我院已应用多年临床疗效肯定的中医经验和中医经验方的发掘,并在此基础上进行开发研究。 5、选题经信息中心文献检索宜切合实际,目标应明确,技术路线和实验方法科学、先进并具有可行性。 6、经费预算合理。 二、课题申报。 1、申报条件:凡我院中医药、中西医专业技术人员或其他学科人员具有从事中医药科研工作的能力和基础者均可申报。 2、申报时间:以广东省中医药管理局、肇庆市科学技术局课题申报时间为准。 3、申报程序:首先应由申报课题的负责人填写相应的课题申报书、合同书交医务科,由医务科组织院内学术委员会论证

分管院长批准择优向上推荐申报。 三、课题审批;经上级部门批准列入正式科研计划者按规定签定合同并提交相应的实施计划,未被上级各部门列入计划经院学术委员会论证符合资助条件者列入院级科研计划。 四、课题实施与管理1 列入科研计划的课题实行课题主持人负责制。课题主持人应向项目下达部门及所在单位负责,主持课题研究制定计划,组织相关人员实施有权决策有关课题工作的大小事务及按规定使用科研经费,并承担相应责任。3、在科研项目进行期间,如要对项目内容及进度进行调整,需先报医院科教科,经同意后向上级有关部门写出书面报告后,待批准后方可进行。 五、有关参与中医药科研工作的奖励及支持措施详见端州区华佗医院鼓励医务人员参与中医药科研工作的方法。 肇庆市端州区华佗医院 二O一O年一月四日

复习思考题一、概念解释 1.微观辨证 2.菌毒并治 3.动物模型 4.病、证、药结合研究方法 5.黑箱方法 6.中西医结合临床的“分阶段结合法”7.中药归经实质 8.数学模型 9.多学科研究方法 10.中西医结合临床的“综合诊治法”11.多因素造模 12.系统研究方法 13.生理性肾虚 14.中西医结合研究的战略性原则 15、微循环研究方法 16.饮食造模 17:急瘀证 18.组织培养研究方法 19.“证”的整体性 20.微观辨证指标的恒定性

21.造模因素 22.经络现象 23.高原血瘀证 24.衷中原则 25.病理学研究方法26.药物造模 27.脑窍瘀阻 28.经络研究基本思路29.证的定型性30.“证”的临界标准31.四诊客观化研究32.急性虚证 33.协同性原则 34.血液流变学研究方法35、物理造模 36.第三平衡系统 37.证的时相性 38.微观辨证指标的相随性39.隐潜性证 40.小儿感染后脾虚综合征41.现代系统方法 42.双辨诊断

43.中西医融汇法 44.经纬诊断法 45.模拟方法 46.四诊客观化 47.病证结合法 二、问答题 1.如何理解中西医结合研究的“衷中原则”? 2.中西医结合实验研究应注意哪几个方面的主要问题? 3.动物模型制作除了药物造模外,还有哪几种造模方法?各举1例说明。 4.经络现象的反映形式有哪几种? 5.中西药物配伍相互作用的机理是什么? 6.中西医结合研究应该遵循哪些基本原则? 7.关于“肾本质”研究主要有哪几个方面? 8.在制定规范化诊断标准时,要求“证”诊断标准化的一般形式应是如何? 9.中药药理中西医结合研究应注意哪些方面? 10.何谓中西医结合的“多学科研究方法”?有何重要意义?11.何谓“黑箱方法”?其具体步骤如何? 12.关于“脾本质”研究主要有哪几个方面? 13.中西药物合理配伍有哪些有利面?中西药物联合应用时应注意哪些问题?

中医药科研思路与方法 (讲义) 第一篇概论 一、进入研究生学习阶段的几个转变 由学习型向创新型的转变 1由学习知识(输入)型转为创造知识(输出)型 2由知识积累型转为能力掌握与提高型 能力包括:思路新颖独特,方法正确可行;逻辑(科学)思维能力,实验动手能力,语言文字表达能力,人事组织协调能力,应变能力和忍耐力等。 3知识增长方式的转变:知识增长由算术均数增长型转变为几何均数增长型。 4由封闭型人才向开拓型人才的转变 开拓型人才的特点: --竞争性; --外向性(善于表达,善于交流); --经济性(市场化); --资源配置合理性; --创造性。 5由注重智商向注重智商和情商的全面发展 由“高智商型”转变为“高智商+高情商型” 二、科学研究 科学研究是一种探索未知,创造新知识和新技术的活动。 三、科学研究的方法与过程 选题→形成假说→定题→文献检索→科研设计→实验→数据收集→数据整理统计→分析、总结→科研论文、报告、答辨、发表、专利、推广→奖励→下一个选题。

四、医学科学研究 1.特点: --对象特殊 --方法困难 --内容复杂 2.类型 2.1根据研究性质分 一般可分为基础性研究、应用性研究和开发性研究。 2.1.1基础性研究 2.1.1.1定义:在医学科学领域中是指阐明人体内在运动的基本规律以及健康与疾病相互转化的规律等。 2.1.1.2特点:所研究的课题着重于知识的深度;特异性及针对性不明显;所需研究时间较长;研究成果短期内效益不显著;但对学科的根本性进步影响深远。 2.1.1.3细胞结构的研究,核酸性质的研究;血液动力学的研究,中医藏象研究;证的研究;诊法、治法研究等。 2.1.2应用性研究 2.1.2.1定义:在医学科学领域指解决防病治病中有待解决的各种实际问题或具体问题的研究。 2.1.2.2特点:研究的课题着重于应用的广度;特异性和针对性较强;课题研究周期较短;效益显著或立竿见影地解决问题;需要基础理论研究成果做为指导,形成新方法和产品,如新药,新仪器等。 2.1.2.3如:某种疾病诊断的研究;一种新疗法的研究;某病发病率的调查;中药栽培、炮制等,新药的研制及研究。 2.1.3开发性研究 2.1. 3.1定义:对应用研究成果的进一步扩大或转化,它是运用基础研究和应

中西医结合的难点和方法思考 (作者:___________单位: ___________邮编: ___________) 【关键词】中西医结合中医学西医学 中、西医学属于两种医学体系。中医学文明源于东方中国文化,西医学文明源于西方欧洲文化。尽管研究对象具有同一性,但由于地域与历史背景的不同,而异化为认识与思维方式截然不同的两种医学体系。中、西医两种医学都不是完整意义上的现代医学,有着各自的优势和不足。因此,必须研究中医和西医在形成和发展过程中的思维方式、对象、内容、观察方法,比较二者异同点,吸取二者之长,融会贯通,创建一个新的医学体系,即中西医结合整体医学体系,才能更好地服务于人类健康和疾病防治[1]。中西医结合经历了50多年的探索过程,许多医者自觉或不自觉地都进入到这一广阔的领域中,有的以中医为主,兼通西医;有的以西医为主,兼通中医。虽然取得了一定的成就,但仍然面临着许多发展中亟待解决的难题,甚至面对“结而不合”的尴尬局面。笔者现就中西医结合的难点和方法问题提出几点思考。 1 中西医结合存在问题 1.1 中、西医缺乏对应性语言

即使是相同的概念也有着完全不同的含义,难以沟通,这是中西医结合的一大障碍。如中医藏象学说中的“肾”,虽与西医的脏器名称相同,但其生理、病理上的含义却不同。因为中医的某一脏腑不单纯指一个器官,它包含了现代医学多个系统的功能,它是建立在中医藏象学说基础之上的,具有司外揣内、取类比象、经验反证的特点,虽有较为粗略的解剖印迹,但其主要关注的是功能和关系,本质上是归纳人体各种功能和表象信息的符号系统。 1.2 中医学某些理论难以被证实或证伪 中医学产生于中国传统文化背景下,哲学思想方法直接参与了中医理论的构建过程,成为中医理论的组成部分。哲学思想的引入虽然丰富了中医学理论的表达,但因理论概念较抽象,思辨性强而精确性低,随之亦产生了歧义性和模糊性。如中医的阴阳五行学说是对宇宙间各种现象和事物属性的一般概括和总结,含有丰富的哲学含义,不能用现代医学理论和实验证明。中医学理论的特殊性决定了其与现代医学相结合的难度。 1.3 缺乏中西医结合理论的指导 虽然目前在临床上可以实现中西医两种手段和技术的交叉并用,但在理论上依然需要掌握两种不同的内容体系,在理论基础与学科内涵上依旧分别脚踩着中西医学两条“旧船”[2],中西医结合在理论范式上至今还处在“结而未合”的状态。现在不少医生对疾病的诊断既用传统的望闻问切,也用现代科学仪器检测,一定程度上克服了中医

神经根型颈椎病(项痹病)中西医结合诊疗常规颈椎病从词义看应是泛指颈段脊柱病变后所表现的临床症状和体征。目前国际上较一致的看法是指颈椎间盘退行性变,及其继发性椎间关节退行性变所致脊髓、神经、血管损害而表现的相应症状和体征。 一、神经根型颈椎病临床表现 (一)、症状颈椎病中神经根型发病率最高(50%-60%)。是由于颈椎间盘侧后方突出、钩椎关节或关节突关节增生、肥大、剌激或压迫神经根所致。临床上开始多为颈肩痛,短期内加重,并向上肢放射。皮肤可有麻木、过敏等感觉异常。同时可有上肢肌力下降、手指动作不灵活。当头部或上肢姿势不当或突然牵撞患肢即可发生剧烈的闪电样锐痛。 (二)、体征可见患侧颈部肌痉挛,且肩部上耸。患肢上举、外展和后伸有不同程度受限。上肢牵拉试验阳性,压头试验阳性:患者端坐,头后仰并偏向患侧,术者用手掌在其头顶加压,出现颈痛并向患手放射。 (三)、影像学检查 X线平片显示颈椎生理前凸消失,椎间隙变窄,椎体前后缘骨质增生,钩椎关节、关节突关节增生及椎间孔狭窄等退行性改变征象。CT或MRI可见椎间盘突出、椎管及神经根管狭窄及脊神经受压情况。 二、诊断标准 参照第二届全国颈椎病专题座谈会《颈椎病诊治与康复指南》神

经根型颈椎病诊断标准:具有根性分布的症状(麻木、疼痛)和体征;椎间孔挤压试验或/和臂丛牵拉试验阳性;影像学所见与临床表现基本相符合;排除颈椎外病变(胸廓出口综合征、网球肘、腕管综合征、肘管综合征、肩周炎、肱二头肌长头腱鞘炎等)所致的疼痛。 三、中医辨证分型 参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组项痹病(神经根型颈椎病)诊疗方案”。 项痹病(神经根型颈椎病)临床常见证型: 1.寒湿痹阻型: 辨证要点:头颈肩背疼痛,畏寒喜热,舌淡,苔薄白,脉弦紧。 2.痰瘀阻络型: 辨证要点:颈项痛如锥刺,痛势缠绵不休,头重眩晕。舌黯或有瘀斑,边有齿痕,苔白腻或白滑,脉弦涩或弦滑。 3.气血不足型: 辨证要点:头项酸痛,肩臂麻木不仁,自汗,心悸气短,面色少华,舌淡苔薄白而润,脉沉细无力。 4.肝肾亏虚型: 辨证要点:颈肩不适,头胀痛,眩晕耳鸣,腰膝酸软。舌淡或有齿痕,或舌干红少苔,脉弦细。 四、治疗 1、一般治疗:(1)健康教育:使患者了解本病的发病机理、治疗

填空题,10分 1、医学研究最高层的方法是(哲学层次)的方法,是医学研究各种方法的概括和总结,是 人们认识疾病和改造疾病的方法的理论,是医学研究的科学(方法论)。(比较试验研究方法)、(逻辑层次的方法)和(哲学层次的方法)构成了医学研究方法的基本内容。 2、医学研究分为(预防医学),(临床医学),(基础医学),(康复医学)。 3、中医药研究也同现代医学一样是一门(防治疾病),(保护人民健康)为目的的(应用科学)。 4、医学活动是从(感性认识阶段)上升到(理性认识阶段)。 5、科学假说形成的基础(事实依据)和(科学思维)。 6、联合国科教文组织关于“科学与技术分类”:基础研究、应用研究、试验发展。 判断题,20分 1、科学研究是发现问题,分析问题,解决问题的过程。通过实验或调查、观察取得信息, 并对其进行加工,如数据资料的统计学处理。 2、如果设计方法出现错误,可以用统计的方法弥补。 3、中医药的研究方法是从临床研究,然后在进行实验研究。(临床到基础,理论到实践,宏 观到微观) 4、治疗组和对照组均衡一致,也就是所谓的齐同原则。除了处理因素外。 5、科研设计的三要素是研究对象、处理因素和实验效应。 研究对象:绝大多数是人和动物,而药物研究也可以使植物或矿物。 处理因素:根据不同的研究目的而给研究对象施加的各种干预措施。 实验效应:研究对象在处理因素作用下产生的相应效应或反应,也称试验效应。效应指标的有无或强弱应通过具体的指标来反映。 名词解释:25分 1、初始意念:一个完整的严谨的科研题目,总不会是瞬间完成的,要经过一段时间的酝酿、 思考,甚至可以说是苦思冥想的构思过程。问题的线索都是瞬间在脑海里闪现出来的,这种瞬间的闪念,又叫思想火花,哲学的说叫初始意念。 2、一次文献:指以作者本人的研究或研究成果为依据而创作的原始文献。如期刊论文、研 究报告、专利说明书、会议论文等。 3、零次文献:指未经正式发表或未形成正规载体的一种文献形式。一般是通过口头交谈、 参观展览、参加报告会等途径获取,不仅在内容上有一定的价值,而且能弥补一般公开文献从信息的客观形成到公开传播之间费时甚多的弊病。如:书信,手稿,会议记录,笔记等。 4、四段式:是科技论文中一种相对固定的格式。包括前言、材料与方法、结果、分析与讨论。 5、科学假说:是人们从实验观察的事实出发,在分析与综合、归纳与演绎等科学抽象概括 过程中,通过概念、判断、推理,对所探索的问题提出初步的、推测性的、带有假定意义的理论解释。 6、观察法:在自然条件下,研究自然现象的一种方法,是从自然发生的现象中获取事实资料。 7、科研设计的三要素:处理因素、研究对象、实验效应。 8、比较实验:又称对照实验,是医学科研中最重要的概念,是医学实验研究的重要方法。 在对照试验中,有两个或两个以上的相似组群,一个是对照组,用以作为比较的标准,另一个则是实验组,对其施加处理因素,以确定这个因素的效应。两个原则:设立对照、组间一致原则(齐同原则)。 9、齐同原则:齐同原则是指在实验中实验组与对照组之间,除处理因素外,其他一切因素 应保持一致。 10、关键词:文献主题标引的一种形式,通过分析文献的主题,提炼出若干个代表性的名词 和词组,以供文献检索之用,3—8个为宜,又称主题词。

试论中西医结合的研究思路与方法 目前学界展开了”关于是否取缔中医药学”的争鸣,部分学者认为:中医药学”无科学理论、实验证据、临床疗效不确切……总之中医药学非科学”为由,可以被取缔。中医学--祖国传统医学是中华文化的精髓,在中国五千年文明史中和中华民族繁衍生息过程中居功至伟。中医学是中西医结合医学的根本和基础。 1 西医结合的概念及发展历史、取得成绩简述 1.1中西医结合这个概念自50年代中期提出,至今已近半个世纪,中西医结合就是用现代科学的知识、技术、方法来整理研究中医的理、法、方、药,取两种不同体系学术的优点与精华,将两种医学融汇或整合,形成一个更完善的医疗体系,提高临床疗效。它与中医药现代化这个概念有所不同,前者更强调现代医学与传统医学的融合,两种医学互为补充,取长补短;而中医药现代化这个概念涉及的范围则更广泛,包括与数学、物理、化学等非医学学科的结合。其定义可概括为:中西医结合是一门研究中医和西医在形成和发展过程中的思维方式、对象内容、观察方法,比较二者的异同点,吸取二者之长,融汇贯通,创建医学理论新体系,服务于人类健康和疾病防治的整体医学,简称为中西医结合(医学)。用”研究、比较、吸取、创建、服务”10个字可以概括中西医结合的性质、内容、方法和目的。 中西医结合治疗观念,主要是吸收中医和西医治疗中的特点和优势,把两者有机地结合起来,融汇贯通,各取所长,从而达到提高临床疗效的目的,可以取得优于单一西医和中医的更好效果[1]。 中西医结合治疗观念中的基本思路主要包括:辨病和辨证治疗相结合;祛邪和扶正治疗相结合;局部和整体治疗相结合;近期治愈和长远调摄相结合。 1.2中西医结合的研究经过50余年的发展,无论在中西医结合基础理论方面,还是在中西医结合临床诊疗方面,均取得了巨大的成就,中西医结合领域内所取得的重大科研成果,如血瘀证和活血化瘀的研究、中西医结合治疗急腹症、骨折、针刺麻醉与针刺镇痛研究等,均获得了国家科技进步奖,为我国医学的发展与创新做出了巨大贡献。 2 西医结合事业发展的困惑 2.1中医药学究竟是不是一个伟大宝库。 2.1.1根本不承认中国医药学是一个伟大宝库,认为中药有一定的治病作用,中医没有理论,更谈不上什么理论体系,所谓的中医理论是一种形而上学的”玄学”,没有科学根据,中医治不好病。 2.1.2认为中医是经验医学,能治好一些普通病,但道理讲不清楚,科学性

医学科研的类型 一、根据研究性质分类 联合国教科文组织,一般可将医学科研分为三大类型。 (一)基础研究 基础研究在一般学科中主要是指增加科学知识和发展新的探索领域的创造性活动,而不考虑任何特定的实用目标,其成果常常对广泛的科学领域产生影响,阐明一般的和广泛的真理,或者成为普遍的原则、理论和定律;在医学科学领域中是指阐明人体内在运动的基本规律以及健康与疾病相互转化的规律等。因此,当一项研究是为获得对自然(广义的)更充分的了解,或要获得对新的探索领域的发现,但又没有考虑近期的实用目标时,这项研究就可以称为基础研究。 1.特点:所研究的课题着重于知识的深度,未知因素多,探索性强。特异性及针对性不明显;研究周期长;对研究手段要求比较高;研究成果短期内效益不显著,但对学科的根本性进步影响深远。如细胞结构的研究、核酸性质的研究、血流动力学的研究、中医藏象研究、证的实质研究、诊法研究和治法研究等。 2.主要目的:揭示客观事物的本质、运动规律,提出新发现、新学说,对已有的规律、发现、学说作系统性的补充、验证或开辟新的探索领域。它的研究结果是获得新观点和新信息。因此,基础研究不是为了改变目前的情况而提供信息,它的目的在于发展出一种模型或理论,以期识别特定环境中的变量和变量之间的关系,通常它总是致力探索两个或两个以上变量之间的关系,如食盐摄入量与高血压之间的关系等。基础研究的成果常常说明一般的和普遍的真理,常常成为普遍的原则、理论或定律。例如:①保持人体健康的规律,健康指标的分子基础;②人体功能与结构的研究;③疾病发生、发展、转归全过程的规律及分子基础; ④人体衰老过程的规律及分子基础;⑤人体的生物力学、流体力学、电子学;⑥DNA损伤与修复过程中基因结构的变化;⑦经络本质的研究。 (二)应用研究 应用研究是对某一问题的探讨并提出解决该问题的方案、方法或预测出一定问题。应用研究既具有针对一定的实际应用目标去发展基础研究成果的性质,又是为了实现某些特定的和预先确定的实际目标探讨新的方法或途径,其成果对科学领域的影响是有限的,它涉及的是特定的领域。 应用研究在一般学科中主要指为解决各种实际存在的问题而进行的研究;在医学科学领域指解决防病治病中有待解决的各种实际问题或具体问题的研究。预防医学和临床医学的研究内容多属于此类研究。 1.特点:①研究的课题着重于应用的广度;②特异性和针对性较强;③课题研究周期较短,其研究周期一般较基础研究短,成功率较高;④效益显著或立竿见影地解决问题;⑤需要基础理论研究成果作为指导,形成新方法和产品(新药,新仪器等);⑥不像基础研究成果那样能说明普遍的和一般的真理。 2.主要目的:对有重大应用前景的新产品或新品种、新工艺、新材料、新方法等提出新理论、新构思、新原理;医学应用研究的目的着重于将已有的医学理论研究成果,应用于临床实践。例如有关疾病的病因、流行规律、治疗及预防效果的机制研究;寻找新药物、新生物制品、药代动力学研究、有效药物的药理作用机制研究等。 区分应用研究与基础研究的主要标志是目的性。应用研究既具有针对一定的实际应用目的去发展基础研究成果的性质,又有为达到某些特定的和预先确定的实际目标提供新的方法或途径的性质。一般来讲,通过应用研究可以把理论发展到应用的形式。 (三) 开发研究 开发研究亦称实验发展或发展性研究,是指运用基础研究与应用研究及实验的知识,为

《中医临床科研方法概论》考试复习提纲 1、何为医学科学研究?其研究范围主要包括几个方面? 医学科学研究主要是以人体为研究对象,揭示生命运动健康和疾病变化规律,探索有效防治疾病、促进人群健康的方法、手段和技术的实践活动。 研究范围:以实验动物为研究对象的基础研究;以病人为研究对象的临床研究;以社区人群为研究对象的流行病学研究。 2、临床医学研究的特点有哪些? 1)强调临床研究的科学性与伦理性相结合;2)必须有严密的科研设计;3)临床实践是临床医学研究的源泉和必由之路。 3、中医临床研究的特点是什么? 1)以中医基本理论为指导;2)在中医临床实践中提出并且检验假说是中医临床研究的主要模式;3)以中医有关疾病预防和临床诊疗的基本理论、方法作为主要研究内容;4)中医药临床实践,历来重视人的禀赋、体质、心理活动(七情)以及社会环境、自然环境对健康与疾病的影响。 4、中医临床研究的意义有哪些? 1)提高人群的健康水平;2)发展中医学术;3)推动中医药走向世界;4)促进现代生命科学理论的发展。 5、现代中医临床研究方法学的主要发展有哪几个方面? 1)临床流行病学方法;2)数理统计方法;3)实验研究方法;4)循证医学方法;5)计算机科学方法。 6、方法学在中医临床研究中有什么重要性? 1)提高临床研究的有效性;2)提高临床研究的真实性;3)提高研究成果的可应用性。 7、专题述评与文献综述的主要区别是什么? 1)专题述评是对某学术专题的研究状况进行概说、评论、展望和预测,因此对作者的素质要求较高,一般由专家或学科领头人撰写,故又称“专家述评”;文献综述是根据科研、教学和医疗的需要,围绕某一学术专题,收集某时期内的有关文献资料予加工整理而成的综合性文献报道。 2)专题述评的重点在“评”,包括对专题研究状况的评价、展望、预测和建议,而“述”只是“概述”,处于次要地位,是评论的辅垫,不强调面面俱到,更不要材料罗列;文献综述则重点在“述”,因本身就是经过加工的二次文献,因此讲究材料详实,有检索价值。文献综述有很多种类型,大致可分为文摘性综述和分析性综述。 8、中医研究选题的种类和原则是什么? 种类:基础研究;应用研究;开发研究。 原则:需求性;创新性;科学性;可行性。 9、中医研究的选题程序有哪些? 形成初始意念→文献检索→建立工作假说→确定选题名称→开题报告 10、中医科研申请书(标书)应包括哪些主要内容? 1)国内外研究现状分析,课题研究意义及立题依据;2)研究目标;3)研究内容及主要技术关键;4)年度计划及考核指标;5)现有技术基础;6)研究工作条件;7)实验动物;8)课题主要研究人员情况;9)经费概算。