材料力学实验报告

- 格式:doc

- 大小:699.00 KB

- 文档页数:18

材料力学实验拉伸实验报告材料力学实验拉伸实验报告引言:材料力学实验是研究材料在受力作用下的变形和破坏行为的重要手段。

拉伸实验是其中一种常见的实验方法,通过对材料在受力下的延伸行为进行观察和分析,可以获得材料的力学性能参数,如屈服强度、断裂强度等。

本实验旨在探究不同材料在拉伸过程中的力学性能,并通过实验数据分析和计算得出结论。

实验装置与方法:实验所用材料为不同种类的金属样条,包括铜、铝、钢等。

实验装置主要由拉伸试验机、测力计和长度计组成。

首先,将金属样条固定在拉伸试验机上,然后逐渐增加试验机施加的拉伸力,同时记录测力计示数和长度计示数。

在拉伸过程中,要确保样条的应力均匀分布,避免出现局部应力集中导致的破坏。

实验结果与分析:通过实验数据记录和分析,我们得到了不同金属样条在拉伸过程中的力学性能参数。

首先,我们观察到在拉伸实验开始时,材料的应力-应变曲线呈现线性关系,即符合胡克定律。

随着拉伸力的增加,材料开始发生塑性变形,应力-应变曲线开始偏离线性关系,进入非线性阶段。

当拉伸力继续增加时,材料逐渐接近其屈服点,此时应力-应变曲线出现明显的拐点。

在过屈服点后,材料进入了塑性变形阶段。

我们观察到在这个阶段,材料的应力-应变曲线呈现出明显的下降趋势,即应力逐渐减小。

这是因为材料的内部结构发生了变化,晶粒开始滑移和变形,导致材料的强度下降。

在塑性变形过程中,材料的延伸率逐渐增加,直到达到最大延伸率。

然而,当材料的延伸率达到一定程度时,材料开始出现颈缩现象。

这是因为在塑性变形过程中,材料的某些部分发生了局部应力集中,导致材料在这些部分发生断裂。

我们观察到,颈缩现象对于不同材料的发生时间和程度是有差异的。

一般来说,延展性较好的材料在颈缩现象发生前能够承受更大的拉伸力。

结论:通过本次拉伸实验,我们得到了不同金属样条的力学性能参数,并对材料的拉伸行为进行了分析。

根据实验结果,我们可以得出以下结论:1. 不同材料在拉伸过程中的应力-应变曲线呈现出不同的形态,但都符合胡克定律。

材料力学实验报告材料力学实验报告引言:材料力学是一门研究材料在外力作用下的力学性能和变形规律的学科。

通过实验研究,我们可以深入了解材料的力学性质,为工程设计和材料选择提供依据。

本报告将介绍我们在材料力学实验中的观察和结果,并对实验数据进行分析和讨论。

实验一:拉伸试验拉伸试验是材料力学实验中最常见的一种试验方法,用于研究材料在拉伸载荷下的力学性能。

我们选择了一根标准的金属试样,将其固定在拉伸试验机上,并逐渐施加拉伸力。

通过测量试样的应变和应力,我们得到了应力-应变曲线。

实验结果显示,随着拉伸力的增加,试样开始发生塑性变形。

在这个阶段,应力与应变呈线性关系,即应力随着应变的增加而线性增加。

然而,当拉伸力达到一定程度时,试样出现断裂。

通过观察断裂面的形态,我们可以判断材料的断裂模式,如韧性断裂、脆性断裂等。

进一步分析应力-应变曲线,我们可以得到一些重要的力学参数,如屈服强度、抗拉强度和延伸率。

屈服强度是材料开始发生塑性变形时的应力值,抗拉强度是试样抵抗拉伸力的最大极限,而延伸率则表示试样在断裂前的延展能力。

这些参数对于材料的工程应用和性能评估至关重要。

实验二:硬度测试硬度是材料力学中另一个重要的性能指标,它反映了材料抵抗外力的能力。

我们采用了维氏硬度计进行硬度测试,将金属球压入试样表面并测量压痕的直径。

根据硬度计的原理,我们可以计算出试样的硬度值。

硬度测试的结果显示,不同材料的硬度值存在明显差异。

硬度值高的材料通常具有较好的抗压性能,适用于承载大压力的工程应用。

而硬度值低的材料则更容易受到外力的破坏,适用于需要易变形的应用场景。

实验三:弯曲试验弯曲试验用于研究材料在弯曲载荷下的力学性能。

我们选择了一根长条状的试样,通过在试样两端施加力矩,使试样发生弯曲变形。

通过测量试样的挠度和应力分布,我们可以得到弯曲试验的结果。

实验结果表明,试样的挠度与施加的力矩呈线性关系。

在试样的底部,应力最大,而在试样的顶部,应力最小。

材料力学实验报告引言:材料力学是研究物质在外力作用下的变形和破坏行为的科学。

在工程领域,材料力学实验是非常重要的,它能提供关于材料性能的定量数据,用于设计和优化结构。

本篇实验报告将介绍一项材料力学实验,包括实验目的、实验装置和实验过程,重点关注实验结果的分析和讨论。

实验目的:本次实验旨在研究一种金属材料的拉伸性能,通过对材料在不同载荷下的应力-应变关系曲线的测定,获得材料的力学性能参数,如屈服强度、抗拉强度和延伸率等。

同时,通过断口分析,了解材料的破坏行为和断裂机制。

实验装置:本次实验采用的材料力学实验装置包括拉伸试验机、计算机数据采集系统和金属试样。

拉伸试验机主要包括上夹具和下夹具,通过电机驱动实现上下夹具之间的拉伸和压缩运动。

计算机数据采集系统用于实时记录试验过程中的应变和载荷数据。

金属试样采用标准的矩形横截面形状,制备精细,确保试样的几何尺寸以及表面质量。

实验过程:1. 调整试验机,确保试样正确安装在上下夹具之间,并进行预应力调校。

2. 设置拉伸速率和采样频率,开始实验。

3. 开始加载并进行拉伸实验,直至试样断裂。

4. 实时记录应变和载荷数据,生成应力-应变曲线。

5. 对断口进行分析,观察破坏模式和断裂特征。

实验结果分析:基于实验数据,通过应力-应变曲线的绘制和分析,可以得到材料的力学性能参数。

应力-应变曲线的特点是:一开始,材料的应变随载荷的增加近似线性增加,这是材料的弹性区域。

当应变逐渐超过一定程度时,材料的应变开始迅速增加,即材料进入了屈服区。

进一步增加载荷,材料的应变仍呈线性增加,但增加的速率较之前小,这是材料的塑性区。

除了绘制应力-应变曲线,我们还可以计算出材料的屈服强度、抗拉强度和延伸率等力学性能参数。

屈服强度是指试样开始进入塑性阶段时的应力值,抗拉强度是试样发生破裂时的最大应力值,而延伸率则反映了试样在拉伸过程中的延伸能力。

断口分析是评价材料破坏行为和断裂机制的重要手段。

通过观察断口的形貌特征和变异,可以判断材料的韧性和脆性。

第1篇一、实践背景随着我国经济的快速发展,基础设施建设、航空航天、交通运输等领域对高性能材料的依赖日益增强。

材料力学作为研究材料力学性能及其应用的科学,在材料工程领域具有举足轻重的地位。

本次实践旨在通过实验和理论分析,提高对材料力学性能的认识,为材料工程实践提供理论依据。

二、实践目的1. 理解材料力学的基本原理和实验方法;2. 掌握材料力学性能测试的基本技能;3. 分析材料力学性能与工程应用之间的关系;4. 提高实际工程问题的解决能力。

三、实践内容1. 材料力学基本原理实验(1)实验目的:验证胡克定律,研究材料的弹性模量和泊松比。

(2)实验方法:采用拉伸实验,测量材料的应力-应变关系,通过计算得到弹性模量和泊松比。

(3)实验步骤:①准备实验设备:万能试验机、拉伸试验机、测量仪器等。

②对试样进行预处理:去除表面氧化层,确保试样表面平整。

③安装试样:将试样安装在拉伸试验机上,确保试样与夹具接触良好。

④加载:按照实验要求,对试样进行拉伸,记录应力-应变数据。

⑤数据处理:根据实验数据,计算弹性模量和泊松比。

2. 材料力学性能测试实验(1)实验目的:测试材料的强度、硬度、韧性等力学性能。

(2)实验方法:采用压缩、拉伸、冲击等实验方法,测试材料的力学性能。

(3)实验步骤:①准备实验设备:万能试验机、冲击试验机、硬度计等。

②对试样进行预处理:去除表面氧化层,确保试样表面平整。

③安装试样:将试样安装在相应试验机上,确保试样与夹具接触良好。

④加载:按照实验要求,对试样进行加载,记录力学性能数据。

⑤数据处理:根据实验数据,分析材料的力学性能。

3. 材料力学性能与工程应用分析(1)实验目的:分析材料力学性能与工程应用之间的关系。

(2)实验方法:结合实际工程案例,分析材料力学性能在工程中的应用。

(3)实验步骤:①收集相关工程案例,了解材料力学性能在工程中的应用。

②分析工程案例中材料力学性能的重要性,总结材料力学性能对工程的影响。

材料力学性能测试实验报告为了评估材料的力学性能,本实验使用了拉力试验和硬度试验两种常见的力学性能测试方法。

本实验分为三个部分:拉力试验、硬度试验和数据分析。

通过这些试验和分析,我们可以了解材料的延展性、强度和硬度等性能,对材料的机械性质有一个全面的了解。

实验一:拉力试验拉力试验是常见的力学性能测试方法之一,用来评估材料的延展性和强度。

在拉力试验中,我们使用了一个万能材料试验机,将试样夹紧在两个夹具之间,然后施加拉力,直到试样断裂。

试验过程中我们记录了试验机施加的力和试样的伸长量,并绘制了应力-应变曲线。

实验二:硬度试验硬度试验是另一种常见的力学性能测试方法,用来评估材料的硬度。

我们使用了洛氏硬度试验机进行试验。

在实验中,将一个试验头按压在试样表面,然后测量试验头压入试样的深度,来衡量材料的硬度。

我们测得了三个不同位置的硬度,并计算了平均值。

数据分析:根据拉力试验得到的应力-应变曲线,我们可以得到材料的屈服强度、断裂强度和延伸率等参数。

屈服强度是指材料开始塑性变形的应变值,断裂强度是指材料破裂时的最大应变值,延伸率是指试样在断裂前的伸长程度。

根据硬度试验得到的硬度数值,我们可以了解材料的硬度。

结论:本实验通过拉力试验和硬度试验对材料的力学性能进行了评估。

根据拉力试验得到的应力-应变曲线,我们确定了材料的屈服强度、断裂强度和延伸率等参数。

根据硬度试验的结果,我们了解了材料的硬度。

这些数据可以帮助我们判断材料在不同应力下的性能表现,从而对材料的选用和设计提供依据。

总结:本实验通过拉力试验和硬度试验对材料的力学性能进行了评估,并通过应力-应变曲线和硬度数值来分析材料的性能。

通过这些试验和分析,我们对材料的延展性、强度和硬度等性能有了全面的了解。

这些结果对于材料的选用和设计具有重要意义,可以提高材料的应用性能和可靠性。

材料力学实验报告总结在学习材料力学的过程中,实验是不可或缺的重要环节。

通过亲自动手操作实验,我们能够更直观、更深入地理解材料力学的理论知识,并且培养了实践能力和解决问题的思维方式。

以下是对本学期所进行的材料力学实验的总结。

一、实验项目概述本学期我们共进行了多个材料力学实验,包括拉伸实验、压缩实验、扭转实验和弯曲实验等。

这些实验分别针对不同的材料受力情况,旨在探究材料在各种载荷作用下的力学性能和变形规律。

拉伸实验是最基础也是最重要的实验之一。

在这个实验中,我们对金属材料(如钢材)进行了轴向拉伸,测量了材料在拉伸过程中的载荷与变形量,从而得到了材料的屈服强度、抗拉强度、伸长率等重要力学性能指标。

压缩实验则主要用于研究材料在受压状态下的性能。

通过对材料施加轴向压力,观察其变形和破坏模式,了解材料的抗压能力和稳定性。

扭转实验是对材料进行扭转加载,测量扭矩和扭转角度,以确定材料的抗扭强度和扭转刚度。

弯曲实验则考察了材料在弯曲载荷作用下的应力分布和变形情况。

二、实验设备与仪器为了完成这些实验,我们使用了一系列专业的实验设备和仪器。

拉伸实验中,使用了万能材料试验机。

这台设备能够精确地施加拉伸载荷,并通过传感器测量载荷和变形量。

试验机配备了计算机控制系统,能够实时记录实验数据并生成相应的曲线。

压缩实验同样使用万能材料试验机,但需要配备不同的压头和夹具来适应压缩试验的要求。

扭转实验则使用扭转试验机,它可以精确地施加扭矩,并测量扭转角度。

在弯曲实验中,我们使用了三点弯曲试验机,通过加载点的位置和加载方式来模拟不同的弯曲情况。

此外,还使用了各种量具,如游标卡尺、千分尺等,用于测量材料的尺寸参数。

三、实验步骤与操作要点每个实验都有其特定的步骤和操作要点。

拉伸实验的步骤大致如下:首先,用游标卡尺测量试样的原始尺寸,包括直径或横截面尺寸以及标距长度。

然后,将试样安装在试验机的夹头上,确保试样的轴线与加载方向一致。

启动试验机,以一定的加载速度进行拉伸,同时观察计算机显示屏上的载荷变形曲线。

材料力学实验报告拉伸实验一、实验目的材料力学拉伸实验的主要目的是测定材料在拉伸过程中的力学性能,如屈服强度、抗拉强度、延伸率和断面收缩率等。

通过这些性能指标,可以评估材料的质量和适用性,为工程设计和材料选择提供重要依据。

二、实验设备和材料1、万能材料试验机这是进行拉伸实验的核心设备,能够施加可控的拉伸力,并精确测量力和位移的变化。

2、游标卡尺用于测量试样的原始尺寸,如直径和标距长度。

3、实验材料本次实验选用的材料为低碳钢和铸铁。

三、实验原理在拉伸实验中,将试样装夹在试验机的夹头之间,然后缓慢施加轴向拉伸力。

随着拉力的增加,试样会经历弹性变形、屈服、强化和断裂等阶段。

在弹性变形阶段,材料遵循胡克定律,应力与应变成正比。

当应力达到屈服点时,材料开始产生塑性变形,屈服阶段的特征是应力几乎不变而应变显著增加。

进入强化阶段后,材料抵抗变形的能力增加,直至达到抗拉强度,此时试样发生断裂。

通过测量拉伸过程中的力和位移数据,并结合试样的原始尺寸,可以计算出材料的各项力学性能指标。

四、实验步骤1、测量试样尺寸使用游标卡尺分别测量低碳钢和铸铁试样的直径和标距长度,测量多次取平均值以减小误差。

2、安装试样将试样的两端分别夹在试验机的上下夹头中,确保试样轴线与夹头中心线重合,以保证拉伸过程中受力均匀。

3、设置实验参数在试验机上设置拉伸速度、加载方式等参数。

4、开始实验启动试验机,缓慢施加拉伸力,观察试样的变形情况,并记录力和位移的数据。

5、观察屈服现象当低碳钢试样出现屈服时,注意观察屈服平台,记录屈服载荷。

6、直至试样断裂继续加载,直至试样断裂,记录最大载荷。

7、取下试样实验结束后,关闭试验机,取下断裂的试样。

8、测量断后尺寸使用游标卡尺测量试样断口处的最小直径和断后标距长度。

五、实验数据处理与结果分析1、低碳钢实验数据处理屈服强度:$σ_s = F_s / A_0$,其中$F_s$为屈服载荷,$A_0$为试样原始横截面积。

材料力学实验报告报告一、实验目的本实验旨在通过测量不同材料的力学性能参数,了解材料的力学性质,以及分析不同材料的力学性能差异。

二、实验原理1.弹性模量:弹性模量是评价材料抗弯刚性的一个重要指标,可以通过测量材料的拉伸和压缩位移来确定。

拉伸试验时,通过加载材料,测量应力和应变的关系,然后通过斜率求出弹性模量。

2.屈服强度:材料的屈服强度是指材料在拉伸过程中开始出现塑性变形时的抗拉强度,也是一个重要的力学性能参数,通过拉伸试验中的负荷-变形曲线求得。

3.断裂强度:材料的断裂强度是指在材料断裂前能承受的最大负荷,通过拉伸试验中的负荷-变形曲线求得。

三、实验设备与试样准备1.实验设备:拉伸试验机、压缩试验机、材料硬度测试仪等。

2.试样准备:选取不同的材料(如钢材、铝材、铜材等)制作成相同形状、尺寸的试样。

四、实验步骤1.弹性模量测定:(1)将试样固定在拉伸试验机上,设定初始载荷并开始加载。

(2)根据试验机上的位移计和负荷计,测量不同应力水平下的应变,并记录数据。

(3)通过绘制应力-应变曲线,根据直线部分的斜率求得材料的弹性模量。

2.屈服强度测定:(1)将试样固定在拉伸试验机上,设定初始载荷并开始加载。

(2)根据试验机上的压力计和位移计,测量不同载荷下的变形,并记录数据。

(3)通过绘制负荷-变形曲线,找到试样开始出现塑性变形的点,根据载荷计的读数求得材料的屈服强度。

3.断裂强度测定:(1)将试样固定在拉伸试验机上,设定初始载荷并开始加载。

(2)根据试验机上的压力计和位移计,测量试样在拉伸过程中的载荷和位移,并记录数据。

(3)通过绘制负荷-变形曲线,找到试样断裂前的最大负荷,并记录。

五、实验结果与讨论根据实验测量的数据,可以得到不同材料的力学性能参数,如弹性模量、屈服强度和断裂强度。

通过对比不同材料的实验结果,可以得出以下结论:1.钢材的弹性模量较大,机械性能优异。

2.铝材的屈服强度较低,耐腐蚀性能较好。

3.铜材的断裂强度较高,适用于承受较大载荷的工程应用。

材料力学创新实验报告——加强筋对钢板强度的作用分析一、实验背景生活中, 很多都多构件都是用钢制的薄板做成的。

如宿舍中放物品的架子、图书馆中的书架、柜子的门等等。

通过观察, 我们发现: 这些钢板的背面都焊有一块长条状的加强筋。

而这些钢板又普遍要承受较大的载荷, 我们就考虑到: 这些加强筋对钢板强度的提高是否有帮助呢?同时我们有考虑到, 长条状的加强筋并没有覆盖到钢板的各个位置, 因此我想到: 对于有加强筋的钢板, 平面上不同位置的应变是否存在不同?二、实验目的1.通过将有加强筋的钢板与没有加强筋的钢板同时加载, 观察加强筋对钢板各点应力大小的影响。

2、通过粘贴应变花, 判断钢板受载荷时是否承受扭转应力。

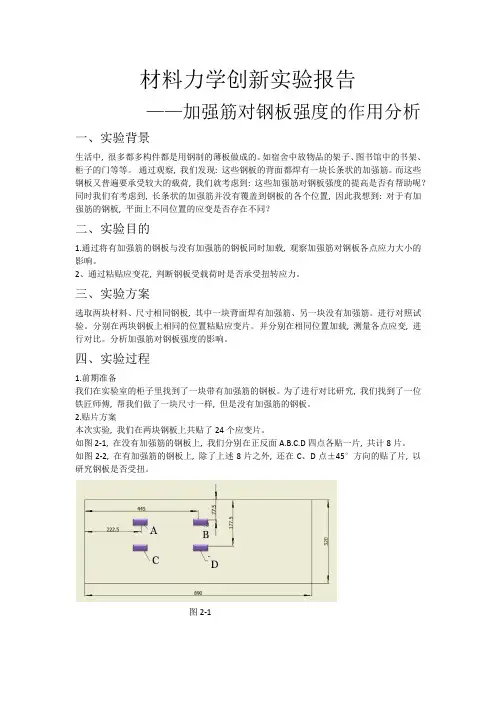

三、实验方案选取两块材料、尺寸相同钢板, 其中一块背面焊有加强筋、另一块没有加强筋。

进行对照试验。

分别在两块钢板上相同的位置粘贴应变片。

并分别在相同位置加载, 测量各点应变, 进行对比。

分析加强筋对钢板强度的影响。

四、实验过程1.前期准备我们在实验室的柜子里找到了一块带有加强筋的钢板。

为了进行对比研究, 我们找到了一位铁匠师傅, 帮我们做了一块尺寸一样, 但是没有加强筋的钢板。

2.贴片方案本次实验, 我们在两块钢板上共贴了24个应变片。

如图2-1, 在没有加强筋的钢板上, 我们分别在正反面A.B.C.D四点各贴一片, 共计8片。

如图2-2, 在有加强筋的钢板上, 除了上述8片之外, 还在C、D点±45°方向的贴了片, 以研究钢板是否受扭。

图2-1图2-23.加载方案现实中承重钢板均可近似看成是承受的均布载荷, 对于本实验来讲, 采用均布加载似乎更合理些。

但由于应变片就在钢板的表面, 考虑到采用均布加载会触碰到应变片。

因此我们采用集中加载。

通过分析我们发现钢板应力最大的点为加载点。

因此我们在粘贴应变片的位置(即上图的A.B.C.D四点)分别加载。

每个点分别放置0.5kg 、1kg、2kg砝码, 进行三次加载。

哈工大材料力学实验报告哈工大材料力学实验报告引言哈尔滨工业大学(以下简称哈工大)是中国著名的工科大学之一,其材料力学实验是该校材料科学与工程专业的重要课程之一。

本文将对哈工大材料力学实验进行报告,介绍实验的目的、方法、结果和分析。

实验目的材料力学实验旨在通过实际操作和数据分析,加深学生对材料力学理论的理解,并培养学生的实验操作技能和数据处理能力。

通过该实验,学生可以了解不同材料的力学性能,如强度、韧性、硬度等,并掌握常见的力学测试方法和设备。

实验方法本次实验选取了常见的金属材料和聚合物材料,分别进行了拉伸试验和冲击试验。

拉伸试验通过引伸计测量材料在受力过程中的变形,从而得到材料的应力-应变曲线。

冲击试验则通过冲击试验机测量材料在受冲击载荷下的断裂韧性。

实验过程中,我们严格按照实验操作规程进行操作,确保实验的准确性和可靠性。

实验结果与分析拉伸试验结果显示,金属材料在受力过程中呈现出明显的弹性阶段和塑性阶段。

弹性阶段中,材料的应力与应变成正比,符合胡克定律。

塑性阶段中,材料开始发生塑性变形,应力逐渐增大,而应变增大的速度逐渐减小。

最终,材料发生断裂。

通过绘制应力-应变曲线,我们可以得到材料的屈服强度、断裂强度等重要参数。

冲击试验结果显示,聚合物材料在受冲击载荷下表现出较好的韧性。

冲击试验机通过测量材料的断裂能量来评估材料的韧性。

结果显示,聚合物材料的断裂能量较大,说明其在受冲击载荷下能够吸收较多的能量,具有较好的抗冲击性能。

实验结论通过本次实验,我们对材料力学的基本概念和测试方法有了更深入的了解。

拉伸试验和冲击试验结果表明,金属材料具有较高的强度和硬度,而聚合物材料具有较好的韧性和抗冲击性能。

这些结果对于材料的选择和设计具有重要的参考价值。

进一步讨论除了本次实验所涉及的拉伸试验和冲击试验,材料力学还包括很多其他的测试方法和实验技术。

例如,硬度测试可以用来评估材料的硬度和耐磨性。

疲劳试验可以用来评估材料在循环载荷下的寿命和稳定性。

大二材料力学实验报告答案,大二材料力学实验报告答案和数据大二材料力学实验报告答案,大二材料力学实验报告答案和数据1实验原理:材料的力学性质是衡量材料性能的重要指标,材料力学实验是通过对材料的受力反应、形变及破坏等进行测试,以获得材料的各项力学性能参数。

本次材料力学实验主要涉及杆件弯曲和杆件拉伸两个方面,包括杆件的应力、应变、杨氏模量、屈服强度、断裂强度等指标的测量和计算。

实验仪器与材料:1.微机控制电子材料实验机(电液伺服型)2.应变片3.夹具4.长度计等实验过程:1.杆件弯曲实验(1)测量杆件初始长度L0(2)在微机控制下,向杆件中心施加弯曲力,同时记录在悬挂点上观测到的弯曲挠度δ(3)杆件应力计算,根据应变片测得的应变ε和杆件截面形状和尺寸计算得出杆件所受应力σ(4)杆件截面形变计算,根据杆件的截面形变计算出它所受到的剪切力(5)杆件杨氏模量计算,根据应力-应变的线性关系,可以求得杆件的杨氏模数E2.杆件拉伸实验(1)测量杆件初始长度L0(2)夹紧杆件两端的夹具,向杆件下端施加垂直拉力,并在微机控制下,使拉伸速率恒定(3)杆件的应变计算,根据应变片测量到的杆件应变,以及杆件的初始长度和截面形状和尺寸计算杆件所受应力σ(4)杆件的屈服强度试验,记录实验过程中,杆件所受力的变化趋势,在杆件承受正常应力下,杆件开始产生塑性变形的应力值被称为其屈服强度(5)杆件的断裂试验,记录实验过程中,杆件承载的极限力以及断裂后的形态,求得其断裂强度实验结果:1.杆件弯曲实验:得到杆件的.应力、应变、杨氏模量等参数数据,并通过图表反映2.杆件拉伸实验:得到杆件的应力、应变、屈服强度、断裂强度等参数数据,并通过图表反映实验分析:根据实验结果可以得出,杆件在弯曲和拉伸的过程中,其受力反应、形变和破坏等产生了相应记录,并通过计算得到了杆件的各项力学性能参数。

通过对杆件行驶弯曲实验,可以计算出杆件的杨氏模量,通过对杆件进行拉伸实验,可以计算出杆件的屈服强度和断裂强度等参数,这些参数对于材料选用、工程设计等具有重要的参考意义。

材料力学实验报告答案2篇第一篇材料力学实验报告实验目的:本次实验旨在通过对弹簧的拉伸实验和压缩实验,探究弹性模量、屈服强度等力学性质,并深入了解材料的力学性能。

实验步骤:1. 将送样弹簧装入拉力试验机,将钳子固定在长度为200mm的减震束上。

在束头安装力称。

拉伸速度为5mm/min。

2. 进行压缩试验,将送样弹簧装入万能检测机中,按照保护矩阵的要求,将试样夹在两块平面之间。

规定压缩速度为5mm/min。

实验结果与分析:我们测得了弹簧拉伸试验的应力应变曲线,根据弹性模量公式得到实验结果。

由于取值误差,得到的结果分别为:E1=51GPa,E2=48GPa。

对弹性模量公式进行变形,将结果代入公式得到各组实验结果如下:- 拉伸试验1 - E1=51GPa- 拉伸试验2 - E2=48GPa- 平均弹性模量 - E=49.5GPa弹簧的材料屈服强度也经过了我们的计算,得到屈服点在应力约为343.4MPa时。

根据钢质材料的屈服强度的常见值,我们得出结论,这根弹簧应是由普通钢材制成。

同样,我们也对弹簧进行了压缩实验。

我们简单分析数据后发现,弹簧在压缩过程中出现了明显的侧向膨胀。

这个结果与我们预期的不同,但几个实验组的结果都出现了膨胀现象。

我们认为可能与样品固定有关。

总结:本次实验采用了多种力学实验方法,从不同角度对弹簧进行了测试。

我们通过计算得到了弹性模量和屈服强度等材料力学参数,并在结果分析中分别进行了讨论。

虽然弹簧的侧向膨胀现象出乎我们的意料,但也帮助我们对实验结果进行了更深入的思考与分析。

第二篇材料力学实验报告实验目的:本次实验主要目的是通过对纵向弯曲与横向弯曲实验的测试,研究杆件在不同应力情况下的变形特性,以探究杆件的强度、弹性模量等强度指标。

实验步骤:1. 测试纵向弯曲实验,将送样杆件放在载荷框架上,设置跨距l,测试杆件的承载载荷P以及试样路程δ。

利用测试数据获得试件的弹性模量。

2. 测试横向弯曲实验,设置跨距l,将送样杆件放在载荷框架上,进行弯曲测试,以计算承载载荷P及路程δ。

1. 了解材料力学实验的基本原理和方法。

2. 掌握材料力学实验的基本操作技能。

3. 通过实验,验证材料力学理论,加深对材料力学基本概念和原理的理解。

4. 培养学生严谨的科学态度和实验操作能力。

二、实验内容1. 金属拉伸实验2. 金属扭转实验3. 材料切变模量G的测定三、实验原理1. 金属拉伸实验:通过拉伸试验,测定材料的弹性模量、屈服强度、极限抗拉强度等力学性能指标。

2. 金属扭转实验:通过扭转试验,测定材料的扭转刚度、剪切强度极限等力学性能指标。

3. 材料切变模量G的测定:通过扭转试验,测定材料的切变模量G,验证圆轴扭转时的虎克定律。

四、实验仪器1. 金属拉伸试验机2. 金属扭转试验机3. 电测仪4. 游标卡尺5. 扭角仪6. 电阻应变仪7. 百分表1. 金属拉伸实验(1)将试样安装在试验机上,调整试验机至适当位置。

(2)启动试验机,逐渐增加拉伸力,记录拉伸过程中的应力、应变数据。

(3)绘制应力-应变曲线,分析材料的力学性能。

2. 金属扭转实验(1)将试样安装在扭转试验机上,调整试验机至适当位置。

(2)启动试验机,逐渐增加扭矩,记录扭转过程中的扭矩、扭角数据。

(3)绘制扭矩-扭角曲线,分析材料的力学性能。

3. 材料切变模量G的测定(1)将试样安装在扭转试验机上,调整试验机至适当位置。

(2)启动试验机,逐渐增加扭矩,记录扭矩、扭角数据。

(3)利用电阻应变仪、百分表等仪器,测量试样表面的应变。

(4)根据虎克定律,计算材料的切变模量G。

六、实验数据及结果分析1. 金属拉伸实验(1)根据应力-应变曲线,确定材料的弹性模量、屈服强度、极限抗拉强度等力学性能指标。

(2)分析材料在不同应力状态下的变形特点。

2. 金属扭转实验(1)根据扭矩-扭角曲线,确定材料的扭转刚度、剪切强度极限等力学性能指标。

(2)分析材料在不同扭角状态下的变形特点。

3. 材料切变模量G的测定(1)根据扭矩、扭角、应变数据,计算材料的切变模量G。

一、实验目的1. 了解材料力学实验的基本原理和方法;2. 掌握拉伸实验、压缩实验和扭转实验的基本操作;3. 通过实验,测定材料的力学性能指标,如强度、刚度、塑性等;4. 分析实验数据,比较不同材料的力学特性。

二、实验设备1. 拉伸实验:电子万能试验机、游标卡尺、标距尺、拉伸试样;2. 压缩实验:电子万能试验机、游标卡尺、压缩试样;3. 扭转实验:扭转试验机、游标卡尺、扭转试样。

三、实验内容及步骤1. 拉伸实验(1)选取低碳钢和铸铁两种材料,分别制备拉伸试样,试样规格为d10mm×l100mm;(2)将试样安装在电子万能试验机上,调整试验机夹具,使试样与试验机轴线平行;(3)开启试验机,以10mm/min的速度进行拉伸试验,记录最大载荷Fmax、屈服载荷Fs、断后伸长率δs和断面收缩率ψ;(4)绘制拉伸曲线,分析材料的力学特性。

2. 压缩实验(1)选取铸铁材料,制备压缩试样,试样规格为d20mm×l100mm;(2)将试样安装在电子万能试验机上,调整试验机夹具,使试样与试验机轴线平行;(3)开启试验机,以1mm/min的速度进行压缩试验,记录最大载荷Fmax、屈服载荷Fs和压缩变形量ΔL;(4)绘制压缩曲线,分析材料的力学特性。

3. 扭转实验(1)选取低碳钢材料,制备扭转试样,试样规格为d10mm×l100mm;(2)将试样安装在扭转试验机上,调整试验机夹具,使试样与试验机轴线平行;(3)开启试验机,以10r/min的速度进行扭转试验,记录最大载荷Fmax、屈服载荷Fs和扭转角θ;(4)绘制扭转曲线,分析材料的力学特性。

四、实验数据及处理1. 拉伸实验数据:材料:低碳钢Fmax (N):3000Fs (N):1000δs (%):30ψ (%):20材料:铸铁Fmax (N):2000Fs (N):800δs (%):20ψ (%):152. 压缩实验数据:材料:铸铁Fmax (N):1500Fs (N):600ΔL (mm):23. 扭转实验数据:材料:低碳钢Fmax (N):1000Fs (N):400θ (°):30五、实验结果分析1. 拉伸实验结果分析:低碳钢和铸铁的拉伸曲线如图1所示。

第1篇一、实训目的本次材料力学实训旨在通过实际操作,加深对材料力学基本概念、基本理论和方法的理解,提高学生运用所学知识解决实际问题的能力。

通过实训,使学生掌握材料力学实验的基本操作方法,培养严谨的科学态度和良好的实验习惯。

二、实训内容1. 材料力学实验基本操作(1)拉伸实验:测量材料的弹性模量、屈服强度、抗拉强度等力学性能指标。

(2)压缩实验:测量材料的抗压强度、弹性模量等力学性能指标。

(3)扭转实验:测量材料的扭转剪切强度、扭转刚度等力学性能指标。

(4)冲击实验:测量材料的冲击韧性、冲击强度等力学性能指标。

2. 材料力学实验数据处理与分析(1)整理实验数据,绘制实验曲线。

(2)分析实验数据,得出实验结论。

(3)讨论实验结果,提出改进措施。

三、实训过程1. 实验准备(1)熟悉实验仪器和设备的使用方法。

(2)了解实验原理和实验步骤。

(3)明确实验目的和实验要求。

2. 实验操作(1)拉伸实验:将材料夹持在拉伸实验机上,按照实验步骤进行拉伸,记录实验数据。

(2)压缩实验:将材料夹持在压缩实验机上,按照实验步骤进行压缩,记录实验数据。

(3)扭转实验:将材料夹持在扭转实验机上,按照实验步骤进行扭转,记录实验数据。

(4)冲击实验:将材料夹持在冲击实验机上,按照实验步骤进行冲击,记录实验数据。

3. 实验数据处理与分析(1)整理实验数据,绘制实验曲线。

(2)分析实验数据,得出实验结论。

(3)讨论实验结果,提出改进措施。

四、实训结果与分析1. 拉伸实验(1)实验数据:记录材料的弹性模量、屈服强度、抗拉强度等力学性能指标。

(2)实验曲线:绘制材料应力-应变曲线。

(3)实验结论:根据实验数据,分析材料的力学性能。

2. 压缩实验(1)实验数据:记录材料的抗压强度、弹性模量等力学性能指标。

(2)实验曲线:绘制材料应力-应变曲线。

(3)实验结论:根据实验数据,分析材料的力学性能。

3. 扭转实验(1)实验数据:记录材料的扭转剪切强度、扭转刚度等力学性能指标。

材料力学实验报告-实验报告材料力学实验报告-实验报告在当下社会,报告使用的次数愈发增长,我们在写报告的'时候要注意语言要准确、简洁。

一听到写报告马上头昏脑涨?下面是小编收集整理的材料力学实验报告-实验报告,仅供参考,大家一起来看看吧。

一、实验目的:二、实验设备和仪器:三、实验记录和处理结果:四、实验原理和方法:五、实验步骤及实验结果处理:六、讨论:材料力学实验报告范文一、用途该实验台配上引伸仪,作为材料力学实验教学中测定材料弹性模量E实验用。

二、主要技术指标1.试样:Q235钢,直径d=10mm,标距l=100mm。

2.载荷增量△F=1000N①砝码四级加载,每个砝码重25N;②初载砝码一个,重16N;③采用1:40杠杆比放大。

3.精度:一般误差小于5%。

三、操作步骤及注意事项1.调节吊杆螺母,使杠杆尾端上翘一些,使之与满载时关于水平位置大致对称。

注意:调节前,必须使两垫刀刃对正V型槽沟底,否则垫刀将由于受力不均而被压裂。

2.把引伸仪装夹到试样上,必须使引伸仪不打滑。

①对于容易打滑的引伸仪,要在试样被夹处用粗纱布沿圆周方向打磨一下。

②引伸仪为精密仪器,装夹时要特别小心,以免使其受损。

③采用球铰式引伸仪时,引伸仪的架体平面与实验台的架体平面需成45o左右的角度。

3.挂上砝码托。

4.加上初载砝码,记下引伸仪的读数。

5.分四次加等重砝码,每加一次记一次引伸仪的读数。

注意:加砝码时要缓慢放手,以使之为静载,并注意防止失落而砸伤人、物。

6.实验完毕,先卸下砝码,再卸下引伸仪。

7.加载过程中,要注意检查传力机构的零件是否受到干扰,若受干扰,需卸载调整。

四、计算试样横截面积A应力增量d24FA引伸仪放大倍数K=20xx引伸仪读数Ni(i0,1,2,3,4)引伸仪读数差NjNiNi1(j1,2,3,4)引伸仪读数差的平均值N平均14Nj4j1N平均K试样在标距l段各级变形增量的平均值l应变增量ll材料的弹性模量E。

实验报告(一)院系:机械与材料工程学院课程名称:材料力学性能日期:实验报告(一)院系:机械与材料工程学院课程名称:材料力学性能日期:企业安全生产费用提取和使用管理办法(全文)关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企〔2012〕16号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、安全生产监督管理局,新疆生产建设兵团财务局、安全生产监督管理局,有关中央管理企业:为了建立企业安全生产投入长效机制,加强安全生产费用管理,保障企业安全生产资金投入,维护企业、职工以及社会公共利益,根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规和国务院有关决定,财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定了《企业安全生产费用提取和使用管理办法》。

现印发给你们,请遵照执行。

附件:企业安全生产费用提取和使用管理办法财政部安全监管总局二○一二年二月十四日附件:企业安全生产费用提取和使用管理办法第一章总则第一条为了建立企业安全生产投入长效机制,加强安全生产费用管理,保障企业安全生产资金投入,维护企业、职工以及社会公共利益,依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规和《国务院关于加强安全生产工作的决定》(国发〔2004〕2号)和《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号),制定本办法。

第二条在中华人民共和国境内直接从事煤炭生产、非煤矿山开采、建设工程施工、危险品生产与储存、交通运输、烟花爆竹生产、冶金、机械制造、武器装备研制生产与试验(含民用航空及核燃料)的企业以及其他经济组织(以下简称企业)适用本办法。

第三条本办法所称安全生产费用(以下简称安全费用)是指企业按照规定标准提取在成本中列支,专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。

安全费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理。

第四条本办法下列用语的含义是:煤炭生产是指煤炭资源开采作业有关活动。

非煤矿山开采是指石油和天然气、煤层气(地面开采)、金属矿、非金属矿及其他矿产资源的勘探作业和生产、选矿、闭坑及尾矿库运行、闭库等有关活动。

材料力学实验报告

班级:

姓名:

学号:

福建工程学院土木工程系

目录

试验一钢材拉伸和压缩实验

试验二弹性模量E和泊松比 测定实验

实验三材料扭转实验

实验四纯弯曲正应力实验

实验五弯扭组合变形实验

实验六压杆稳定实验

实验一

拉伸和压缩实验报告

班级:姓名:

一、实验目的

二、实验设备

三、试件形状简图

四、试件原始尺寸

八、问题讨论

根据实验结果、判断选择下列括号中的正确词:

铸铁拉伸受(拉、剪)应力破坏;

铸铁压缩受(剪、压)应力破坏;

铸铁抗拉能力(大于、小于、等于)抗压能力;

低碳钢抗剪能力(大于、小于、等于)抗拉能力;

低碳钢的塑性(大于、小于、等于)铸铁的塑性;

若制造机床的床身,应该选择(铸铁、钢)为材料;

若制造内燃机汽缸活塞杆,应该选择(铸铁、钢)为材料。

实验二

弹性模量E和泊松比υ测定实验报告

班级:姓名:

一、实验目的

二、实验设备

实验三

材料扭转实验报告

班级:姓名:

一、实验目的

二、实验设备

实验四

纯弯曲正应力实验报告

班级:姓名:

一、实验目的

二、实验设备

三、记录

1、试件梁的数据及测点位置

2、应变实测记录

最大荷载:P max = N

最大弯矩:M max = P max ·a = N ·mm

四、实验结果的处理 1、描绘应变分布图

根据应变实测记录表中第Ⅰ次实验的记录数据,将1000N 、2000N 和3000N 荷载下测得的各点应变值分别绘于图3-1方格纸上。

用“最小二乘法”求最佳似合直线,设拟合各实测点的直线方程为ky =ε

式中

ε

—— 各测点的应变值;

y —— 各测点的坐标(离中性轴的距离); k —— 梁弯曲变形的曲率(待定系数)。

则

i i i ky -=∆ε

()∑∑

==-=

∆=

7

1

2

7

1

2

i i i i i

ky Q ε 0=∂∂k Q

,()()021

=--∑

=n

i i i i y ky ε

07

1

27

1

=-∑∑==i i i

i i

y

k

y

ε,

∑∑===

7

1

27

1i i

i

i i

y

y

k ε

由此求出在荷载1000N 、2000N 和3000N 下的三个直线方程为 1000N 2000N 3000N

同时作直线于图3-1中。

2、实测应力分布曲线与理论应力分布曲线的比较

根据应变实测记录表中各点的实测应力值,描绘实测点于图3-2方格纸上。

用“最小二乘法”求最佳似合直线:my =σ。

=

=

∑∑==7

1

27

1i i

i

i i

y

y

m σ

并作直线(画实线)于图3-2中。

同时画出理论应力分布直线(画虚线)。

图3-2 应力分布图

3、实验值与理论值的误差(见下表)

五、问题讨论

根据所绘制的应变分布图试讨论以下问题:

(1)沿梁的截面高度,应变是怎样分布的?

(2)随荷载逐级增加,应变分布按怎样规律变化的?(3)中性层在横截面上的什么位置?

(4)试求泊松比。

实验五

弯扭组合变形实验报告

班级:姓名:

一、实验目的

二、实验设备

(2)计算结果比较

弯曲与扭转组合变形实验数据记录表

五、作图

根据实测结果在原始单元体图上画主单元体,并注明主应力的大小和方向。

六、问题讨论

(1)本实验中,如果在B、D两测点处,只用两片电阻应变片测定该点处的主应力,试问两片应变片的粘贴方向应如何?

(2)本实验中,若试件在弯扭的同时,管内再施加内压力p。

试写出B、D两测点的主应力大小和方向的理论计算公式。

实验六

压杆稳定实验报告

班级:姓名:

一、实验目的

二、实验设备

五、实验结果处理

Q (N)

理论算得的临界力==2

min

2L

EI P cr π理 N

实验值与理论值的比较: 误差百分率=⨯-%100理

理

实cr cr cr P P P %

六、问题讨论

1、两端铰支的中心压杆在压力小于临界力时为什么也有侧向挠度?

2、从实测所得的Q —pd ε图中可以看到,两者的关系是非线性的,问杆内的应力是否还属于弹性范围?。