《河中石兽》教学设计

【清】纪昀

【教学目标】

1、运用边默读、边摘录的阅读方法,找出文章中三类人物寻找石兽的方法的相关语句,并借助工具书理解其意思。训练阅读浅近文言文的能力。

2、阅读课文,分清层次,把握文章内在的条理,理清作者思路,进而理解实践出真知的道理。

【教学重点】

1、 较为熟练地运用边默读、边摘录的阅读方法,把握文章条理,理清思路。

2、 通过把握文言基础知识,阅读文章,理解内容

【教学难点】

形象直观的演示石兽落入河中的三种情景,借助动态模拟场景理解文中三类人物寻找石兽的方法,通过几种方法对照,理解文章揭示的道理。

【预习设计】

1、对照工具书,逐字逐句疏通课文。

2、朗读课文,在老师和同伴的帮助下,力求读得正确、流利。

【教学过程】

一、激趣导入:

课前请听一则笑话:相传清末某省乡试,题目是《项羽拿破仑论》,有一秀才见题发愣:这项羽我知他是西楚霸王,与刘邦争天下,兵困垓下,最终自刎乌江。那拿破仑何许人何许物也?冥思苦想之后,秀才似有大悟:这“仑”与“轮”音同形近,莫非主考使用通假方法,故弄玄虚?“拿破仑”者,“拿破轮”也,于是乎他庆幸自己识破机关,得意中欣然命笔:轮难拿,破轮尤难拿。而项羽独能拿!何也?项羽力能举鼎,况破轮乎?

听完笑话,大家有什么感受?秀才惹下的这么一个大笑话,我们今天从《河中石兽》一文看能否找到。

二、朗读课文,疏通文意,初步感知内容。

1、学生根据预习情况,围绕文言基础知识进行质疑,师生共同解决。教师出示关键词句,引导学生疏通文意。

2、教师范读课文,学生朗读课文。

三、运用默读方法,提炼寻找石兽的方法,进而理解揭示的道理。

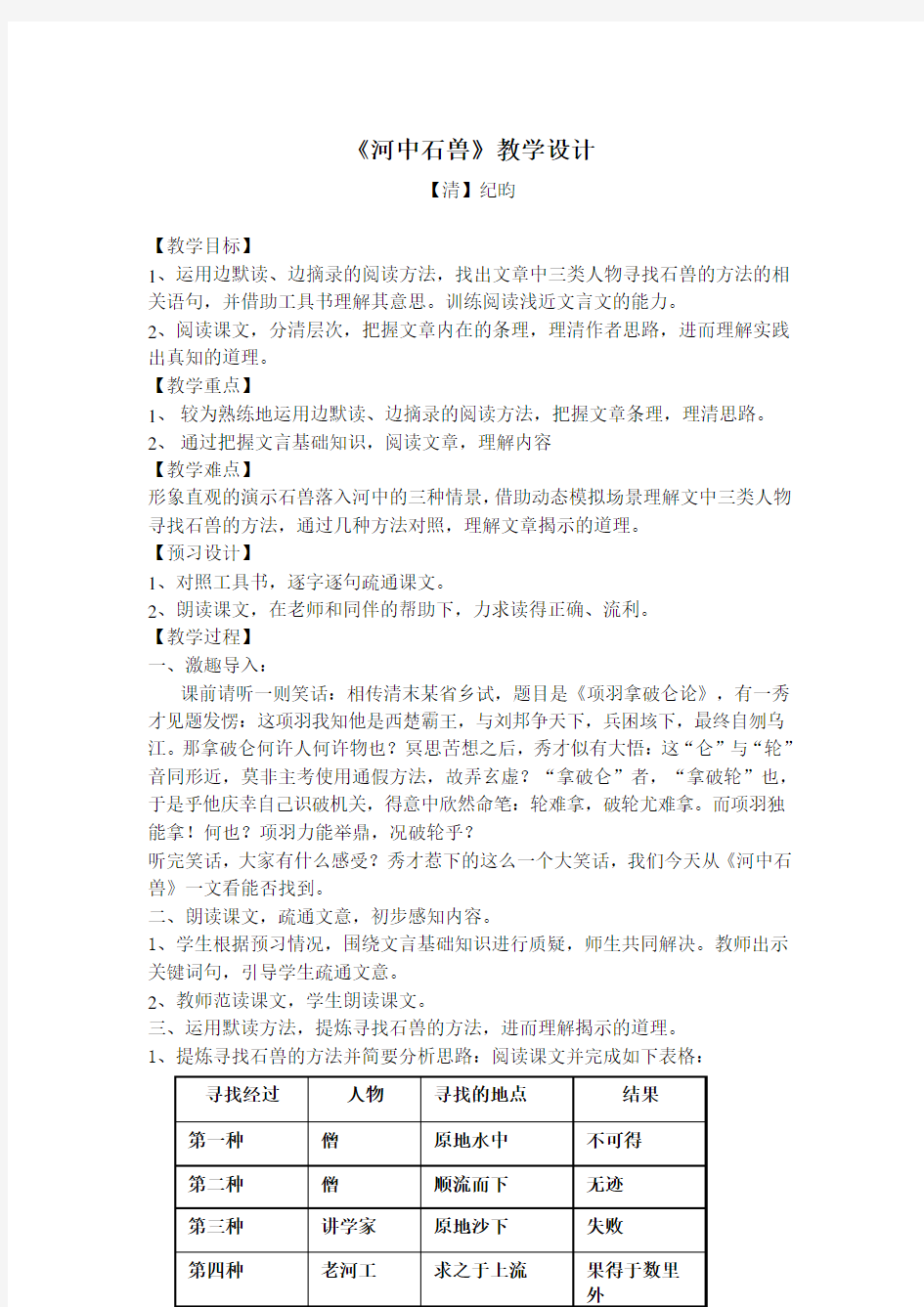

1、提炼寻找石兽的方法并简要分析思路:阅读课文并完成如下表格:

无迹 顺流而下 僧 第二种 不可得

原地水中 僧 第一种 结果 寻找的地点

人物 寻找经过

结合表格内容,简要分析思路:

思路分析预设:本文围绕寻找河中石兽这一线索,展开戏剧性的情节,在前三段通过寺僧、讲学家、老河兵对寻找石兽的不同见解的叙述,寓理于事,作者在文末以议论的方式点明自己的观点:然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣。可据理臆断欤!

2、比较一下,谁的方法是对的?为什么?(借助多媒体手段,帮助学生理解文章中三类人物寻找石兽的方法的相关语句的意思。)

【课堂探究活动】

(1)、师生演示。

形象直观的演示石兽落入河中的三种情景,借助动态模拟场景帮助学生理解文章中三类人物寻找石兽的方法的相关语句的意思。

通过演示,师生归纳:

第一种没考虑流水、石兽、泥沙的关系。

第二种只考虑了流水,没考虑石兽、泥沙。

第三种考虑了石兽和泥沙的关系,忽略了流水。

第四种既有理论又有实践,准确把握了三者的性质及相互关系。

(2)、拓展阅读:《水中石兽真会向上游》。进一步理解文章关键点。

水中石兽真会向上游

吴德锋

纪昀(晓岚)的《阅微草堂笔记》是出名的清人笔记小说之一。蔡元培先生将它与《红楼梦》、《聊斋志异》鼎足并列为“有清一代三大小说”。《阅微草堂笔记》中的《河中石兽》这个故事,颇负盛名。

近来有人对纪昀的这个说法,表示怀疑。理由是石重水轻,无论如何,沉于水中的石兽,只可能顺流而下,决不可能逆流而上。他们认为纪昀所说的这个故事,尽管很生动、有趣,很能吸引人,无奈事实决非如此,石兽向上游,不过是文学家的幻想,客观上并不存在。

事实真的如此吗?寻找沉在河中的石兽,究竟应在上游还是下游?不久前发生在云南西双版纳的一回事,圆满地回答了这个问题。这回事的情节几乎与纪昀所记一模一样,即西双版纳有一条河中有两块大石,它们有一半露在水面。十多年前,有一块石头被人炸碎,另一块也随之失踪,大家都不知道这块未炸碎的石头到哪里去了。十多年后,有人在离原地十多里的上游,发现了那块失踪了的石头,经核对,它确实是本来位于十多里外的下游那一块。它是怎么“游”上来的呢?

原来炸另一块石头时,这块石头的基础也被震坏,它丧失了屹立不动的根基,正如纪昀所说的水冲走石边沙的道理,在十多年的时间中,它逐渐地向上游翻滚了十多里路。它向上“游”时经过之处,留下了一道明显的沟,令人信服他说明,纪昀所记,确非虚言。这一有趣的自然现象,1980年4月当地的报纸作过详细的报道。这故事不仅教育我们如何思考问题,对从事水中打捞也有实际指导意义。

(3)、知人论世:

纪昀,字晓岚。乾隆十九年(1754)进士。学问渊博,曾任翰林院编修、侍读学士。因获罪遣戍乌鲁木齐。释放回京后,任《四库全书》总纂官,编定《四库全书\总目提要》,在目录学上贡献很大。著有《阅微草堂笔记》等。

《阅微草堂笔记》是纪昀晚年所作的一部文言笔记小说,题材以妖怪鬼狐为主,但于人事异闻、名物典故等也有记述,内容相当广泛。

3、分析最后一层,理解文章揭示的道理。

概括文章的中心:

许多自然现象的发生往往有着复杂的原因,我们不能只知其一,不知其二,仅仅根据自己的一知半解就根据常情主观作出判断。

四、延伸拓展:

启发学生深入思考,联系生活实际,更深入地领悟这一道理。

预设:不能片面地理解,而要全面深入地调查探究事物的特性;更不能主观臆断,而应当遵循客观事物的规律。同时也诠释了生活学习中要注意理论联系实际,不可做空头理论家的哲理。

五、布置作业。

1、归纳本课古今异义和一词多义现象,熟读背诵本课。

2、将自己在课堂上联系生活实际的发言整理成一篇短文。

24、河中石兽 教学目标: 1、知识与能力:阅读课文,分清层次,概括大意,找出层次间的关系,理解课文的中心意思。 2、过程与方法:借助多媒体手段,帮助学生理解文章中三类人物寻找石兽的方法的相关语句的意思。训练阅读浅近文言文的能力。 3、情感、态度与价值观:懂得“没有调查,就没有发言权”,培养学生实际调查观。 教学重点:借助工具书和注释理解文章的基本内容。积累文言词汇,并能背诵文章。 教学难点:理解“实践出真知”的生活道理。 教课课时:两课时 第一课时 教学过程: 一、导入新课 俗话说:“没有调查,就没有发言权”。有一则故事记载,某土地庙前石兽因河岸崩塌掉入河中。十多年后重修山门,寻找石兽,它却不在原落水处,也不在下游。一位老兵说,应该在上游寻找,依他的话,果然捞出了石兽。石兽为什么会向上游“跑”呢?今天我们来学习《河中石兽》一文,从中找出答案。 二、夯实基础 (一)字词过关 1.重点字 圮.(pǐ)募.(mù)金棹.(zhào)小舟木柿.(fèi)曳.(yè)铁钯.(pá) 湮.(yān)没啮.(niè)齿溯.(sù)流臆.(yì)断欤.(yù) 2.通假字 曳铁钯(“钯”通“耙”,平整土地用的农具) 3.古今异义 (1)二石兽并沉焉(并,古义:一起;今义:并列) (2)阅十余岁(阅,古义:经历;今义:阅读) (3)盖石性坚重(盖,古义:句首发语词;今义:有遮蔽作用的器物) (4)但知其一(但,古义:只;今义:表转折,但是,却) (5)是非木杮(是,古义:代词,这;今义:判断动词,是) (6)求之下流,固傎(固,古义:副词,本来;今义:坚固) (7)尔辈不能究物理(物理,古义:事物的道理;今义:物理学) (二)作者简介 纪昀(1724年6月-1805年2月),字晓岚,(上海古籍出版社1980)年版,题目是编者编加的)。清代学者、文学家,直隶献县(今河北省献县)人。晚年自号白云,乾隆年间进士。他的著作有《阅微草堂笔记》,他编撰的《四库全书》被称为文化史上的“万里长城”,对保存中国文化有很大的贡献。《四库全书》分为经、史、子、集。

(一)阅读下面两则文言文,回答下列小题。 (甲)河中石兽 沧州南,一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。 一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。 一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转,转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤? (乙)农夫耕田 农夫耕于田,数息①而后一锄。行者见而哂②之,曰:“甚矣,农夫之惰也!数息而后一锄,此田竟数月不成!”农夫曰:“予莫知所以耕,子可示我以耕之术乎?”行者解衣下田,一息而数锄,一锄尽一身之力。未及移时③,气竭汗雨,喘喘焉不能作声,且仆于田。谓农夫曰:“今而后知耕田之难也。”农夫曰:“非耕难,乃子之术谬矣!人之处事亦然,欲速④则不达也。”行者服而退。 (节选自《浑然子》)

(注释)①息:呼吸。②哂:嘲笑;讥笑。③移时:不多时。④速:速度,快速。 46.解释下列加点字的意思。 (1)阅.十余岁(________) (2)尔辈不能究物理 ..(________) (3)行者解.衣下田(________) (4)且仆.于田(________) 47.下列加点字意思相同的一项是() A.二石兽并沉焉./喘喘焉.不能作声 B.沿河求之./乃子之.术谬矣 C.以.为顺流下矣/子可示我以.耕之术乎 D.山门圮于.河/农夫耕于.田 48.把下面的句子翻译成现代汉语。 (1)如其言,果得于数里外。 (2)甚矣,农夫之惰也! 49.请从甲乙文中各提炼出一个成语,然后说说两文共同揭示了一个什么道理。 【答案】 46.(1)经历(2)客观事物的道理,规律(3)脱下(4)倒下 47.D

《河中石兽》教学设计 【清】纪昀 【教学目标】 1、运用边默读、边摘录的阅读方法,找出文章中三类人物寻找石兽的方法的相关语句,并借助工具书理解其意思。训练阅读浅近文言文的能力。 2、阅读课文,分清层次,把握文章内在的条理,理清作者思路,进而理解实践出真知的道理。 【教学重点】 1、 较为熟练地运用边默读、边摘录的阅读方法,把握文章条理,理清思路。 2、 通过把握文言基础知识,阅读文章,理解内容 【教学难点】 形象直观的演示石兽落入河中的三种情景,借助动态模拟场景理解文中三类人物寻找石兽的方法,通过几种方法对照,理解文章揭示的道理。 【预习设计】 1、对照工具书,逐字逐句疏通课文。 2、朗读课文,在老师和同伴的帮助下,力求读得正确、流利。 【教学过程】 一、激趣导入: 课前请听一则笑话:相传清末某省乡试,题目是《项羽拿破仑论》,有一秀才见题发愣:这项羽我知他是西楚霸王,与刘邦争天下,兵困垓下,最终自刎乌江。那拿破仑何许人何许物也?冥思苦想之后,秀才似有大悟:这“仑”与“轮”音同形近,莫非主考使用通假方法,故弄玄虚?“拿破仑”者,“拿破轮”也,于是乎他庆幸自己识破机关,得意中欣然命笔:轮难拿,破轮尤难拿。而项羽独能拿!何也?项羽力能举鼎,况破轮乎? 听完笑话,大家有什么感受?秀才惹下的这么一个大笑话,我们今天从《河中石兽》一文看能否找到。 二、朗读课文,疏通文意,初步感知内容。 1、学生根据预习情况,围绕文言基础知识进行质疑,师生共同解决。教师出示关键词句,引导学生疏通文意。 2、教师范读课文,学生朗读课文。 三、运用默读方法,提炼寻找石兽的方法,进而理解揭示的道理。 1、提炼寻找石兽的方法并简要分析思路:阅读课文并完成如下表格: 无迹 顺流而下 僧 第二种 不可得 原地水中 僧 第一种 结果 寻找的地点 人物 寻找经过

【甲】 沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙下,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重沙性松浮水不能冲石其反激之力必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤? 【乙】 王念孙,字怀祖,高邮州人……既罢官,日以著述自娱,著《读书杂志》。于古义之晦,于抄写之误,皆一一正之。一字之证,博及万卷,其精于校雠①如此。又以邵晋涵先为《尔雅正义》,乃.撰《广雅疏证》,日.三字为程,阅.十年而书成,凡三十二卷。其书就古音以求古义引申触类扩充于《尔雅》《说文》,无所不达。然声音文字部分之严,一丝不乱。盖籍②张揖之书以.纳诸说,而实多揖所未知,及同时惠栋、戴震所未及。 【参考译文】【乙】王念孙,字怀祖,是高邮州人……(王念孙)被罢免官职后,每天以著书立说自娱,著有《读书杂志》。这本书对于古义晦涩的地方,抄写的错误,都一一做了校正。为一个字的考证,要博涉万卷,他精于校对就是这样。又因为邵晋涵以前写了一本《尔雅正义》,于是(王念孙)撰写《广雅疏证》,以每天解释原书三个字作为章程,过了十年书作完成,一共三十二卷。这本书用古音探求古义,引申字义并广涉相似的字,对于《尔雅》《说文》,没有涉及不到的地方。而且每个字的发音、字义考证严谨,没有一丝混乱。大概借助张揖的著作,同时来采纳各家学说,但是此书实在有很多内容是张揖所不知道的,连同时代的惠栋、戴震的著作也没有涉及。 【注释】①校雠(chóu):校对。②籍(jìe):借助。 1.下面句子中加点词意思或用法相同的一组是(3分)( ) A.乃.撰《广雅疏证》乃.不知有汉(《桃花源记》) B.日.三字为程日.光下澈(《小石潭记》) C.阅.十年而书成阅.十余岁(《河中石兽》) D.盖籍张揖之书以.纳诸说先帝不以.臣卑鄙(《出师表》) C【解析】A项两个“乃”均为副词,意思分别为:于是/竟然。B项两个“日”的意思分别为:每天/阳光。C项两个“阅”的意思均为:过了,经历。D项两个“以”的意思分别为:介词,用来/连词,因为。故选C项。 2.请用现代汉语翻译下面句子。(3分) (1)既罢官,日以著述自娱,著《读书杂志》。 (王念孙)被罢免官职后,每天以著书立说自娱,著有《读书杂志》。 3.请用“/”给下面句子断句。(断两处)(2分)

河中石兽与纸上谈兵对 比阅读 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

《河中石兽》与《纸上谈兵》对比阅读【甲】沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎”众服为确论。 一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得之于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?——《河中石兽》 【乙】赵括(人名,战国时期赵国的将领)自少时学兵法,言兵事①,以天下莫能当。尝与其父奢(人名,赵奢,赵括之父,赵国良将)言兵事,奢不能难②,然不谓善。括母问奢其故,奢曰:“兵,死地也③,而括易言之④。使⑤赵⑥不将括即已,若必将之,破赵军者必括也。” 赵括既代廉颇(人名,赵国名将),悉更约束,易置⑦军吏。秦将白起(人名,秦国将领)闻之,纵奇兵⑧,佯败走,而绝⑨其粮道,分断其军为二,士卒离心。四十余日,军饿,赵括出锐卒自搏战,秦军杀赵括。括军败,数十万之众遂降秦,秦悉坑⑩之。——(选自《史记》) 【注释】①言兵事:议论用兵打仗的事。②难:驳倒。③兵,死地也:用兵打仗,本是危险的场合。④易言之:把它说得很轻易。⑤使:假使。⑥赵:赵国。⑦易置:撤换。⑧纵奇兵:调遣派出变化莫测的军队。⑨绝:截断。⑩坑(kēng):活埋。 7.解释下列加点的词语。(2分) (1)沧州南一寺临.河干。(2)转转不已.,遂反溯流逆上矣。 (3)括母问奢其故.。(4)佯败走.。 8.下列各组句子中加点虚词的意义和用法相同的一项是()(2分) A.然则天下之.事秦将白起闻之. B.然.后能自反也然.不谓善 C.是.非木杮是.故学然后知不足 D.岂能为暴涨携之去.我以日始出时去.人近 9.翻译句子。(2分) (1)然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤? (2)若必将之,破赵军者必括也。 10.分析【甲】文最后一段所运用的表达方式及其作用。(2分) 11.根据这两段文字的内容,你认为讲学者的话与赵括的“谈兵”有什么相同点?从中你受到怎样的启发?(2分)

(甲)河中石兽(乙)黔之驴比较阅读答案 (甲)河中石兽 沧州南,一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。 一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎”众服为确论。 一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转,转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎”如其言,果得于数里外。 然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤 (乙)黔之驴 黔无驴,有好事者船载以入。至则无可用,放之山下。虎见之,庞然大物也,以为神,蔽林间窥之。稍出近之,慭慭然,莫相知。 他日,驴一鸣,虎大骇,远遁,以为且噬己也,甚恐。然往来视之,觉无异能者。益习其声,又近出前后,终不敢搏。稍近益狎,荡倚冲冒。驴不胜怒,蹄之。虎因喜,计之曰:“技止此耳!”因跳踉大,断其喉,尽其肉,乃去。 5.请用“/”给下面句子划分朗读节奏。(每句划一处)(2分) ⑴石必倒掷坎穴中⑵有好事者船载以入 6.解释下面加点的词。(4分) ⑴棹数小舟棹: ⑵湮于沙 上湮: ⑶庞然大物也庞然:⑷尽其肉,乃

去去: 7.与“其反激之力”的“之”意思相同的一项是()。(3分) A.蔽林间窥之 B.无案牍之劳形C.大言数主之 失D.子之听夫志 8.翻译。(5分) ⑴尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去(3分) ⑵驴一鸣,虎大骇,远遁。(2分) 9.用“只知……,不知……”概括讲学家和老虎的“知”与“不知”,归纳天下事的相同原理。(3分) 概 括: 相同原 理: 5.(2分)⑴石必倒掷/坎穴中⑵有好事者/船载以入 6.(4分)⑴划船(答“船浆”分)⑵埋没⑶巨大的样子⑷离开 7.(3分)C 8.(5分)⑴你们这些人不懂得探求事物的规律,这不是木片,怎么会被洪水冲走呢(3分,其中“尔辈”、“物理”、“是非”、“杮”、“暴涨”及问号各

河中石兽教学设计(七年级下册语文版)【知识梳理】 生字词语 圮(pǐ)募(mù)金棹(zhào)小舟木柿(fèi)曳(yè)铁钯(pá)湮(yān)没 啮(niè)齿溯(sù)流臆(yì)断欤(yù) (二)词语解释 通假字 曳铁钯(“钯”通“耙”,平整土地用的农具) 古今异义 二石兽并沉焉(并,古义:一起;今义:并列) 阅十余岁(阅,古义:经历;今义:阅读) 盖石性坚重(盖,古义:句首发语词;今义:有遮蔽作用的器物) 但知其一(但,古义:只;今义:表转折但是,却) 是非木杮(是,古义:代词,这;今义:判断动词,是) 求之下流,固傎(固,古义:副词,本来;今义:坚固) 尔辈不能究物理(物理,古义:事物的道理;今义:物理学) 一词多义 岂能为暴涨携之去(介词,被) 为必于石下迎水外啮沙为坎穴(动词,成为) 众服为确论(动词,是)

一老河兵闻之(代词,指”“求之地中”这种观点) 之 其反激之力(结构助词,的) 词类活用 棹数小舟(名词用为动词,划船) 暴涨(动词用作名词,洪水) 句式 1.被动句岂能为暴涨携之去(……为……,表被动,可译为“被”) 2.倒装句当求之于上流(状语后置,状语“于上流”放在动词“求”的后面) 3.省略句如其言,果得于数里外(“得”的后面省略了宾语“之”) 写作背景 本文选自《阅微草堂笔记》,是纪昀晚年所作的一部文言笔记小说,题材以妖怪鬼狐为主,但于人事异闻、名物典故等也有记述,内容相当广泛。沧州“老河兵”(卷十六),徽州“唐打猎”(卷十一)等故事,反映了劳动人民的正直、纯朴和智慧,尤属佳品。 作家作品 作者纪昀(1724—1805),字晓岚。乾隆十九年(1754)进士。学识渊博,曾任翰林院编修、侍读学士。因获罪谪戍乌鲁木齐。释放回京后,任《四库全书》总纂官,编定《四库全书总目提要》,在目录学上贡献很大。著有《阅微草堂笔记》等。 主题思想 这则故事用和尚、道学家和老河兵推求沉在河里的石狮子的

河中石兽教案 主备人:c 上课人:教学时间:总课时 一、教学目标: 1.知识目标:积累文言词汇。 2.能力目标:培养阅读浅近文言文的能力。 3.情感目标:理解“实践出真知”的道理,培养学生的科学精神。 二、教学重点:(1)积累文言词汇。 (2)培养阅读浅近文言文的能力。 教学难点:疏通文意。 第一课时 一导入新课 这篇讲了一个故事:有一个庙靠近河,庙门倒塌之后,门旁的两只石狮也掉到了河里。后来要修庙,决定要把石狮打捞上来。有人说,到下游去找,因为石狮被水冲走了,结果在下游没找到。一个读书人说,石狮肯定沉到沙泥里去了,因为石头重,沙泥轻,结果在庙前的沙泥里也没找到。一个老水手最后说,这两个石狮在上游,结果果然在上游打捞到了。怎么会到上游去呢?阅读完课文后我们便知道了。 二讲授新课 作者作品 纪昀,字晓岚,清代著名学者,生性诙谐风趣,任《四库全书》总纂官,著有《阅微草堂笔记》等。《阅微草堂笔记》是纪昀晚年所作的一部文言笔记小说,题材以妖怪鬼狐为主,但于人事异闻、名物典故等也有记述,内容相当广泛。分古今图书为经、史、子、集四档,总名为《四库全书》。 三反复朗读,读准字音 河干(gān)圮(pǐ) 棹(zhào) 曳(yè) 铁钯(pá)木杮(fèi) 湮(yān) 啮(niè) 溯(sù) 臆(yì) 欤(yú) 四课文翻译 分组讨论,生议,师小结。 五小结 反思:

第二课时 一翻译课文 沧州南一寺临河干,山门圮(pǐ)于河,二石兽并沉焉。 沧州南边有一座寺庙就在河岸上,寺院的大门倒塌在河中,(门前)两只石兽一起陷入水中。 阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。 过了十多年,僧人募集资金重新修缮寺庙,在水中寻找石兽,竟然无法找到,就认为石兽顺着河水流到下游去了。 棹(zhào)数小舟,曳(yè)铁钯,寻十余里无迹。 划着几只小船,拖着铁耙,往下游找了十几里地,不见石兽的踪迹。 一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮(fèi), 一位教书先生在寺中开设学馆教学,听了这件事笑着说:“你们这些人不能推究客观事物的道理。这石兽不是木片, 岂能为暴涨携之去? 乃石性坚重,沙性松浮, 怎么能够被洪水携带走呢? 只不过石头的性质坚硬沉重,沙子的性质疏松漂浮, 湮(yān)于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。 石兽埋没在沙中,逐渐沉到深处罢了。顺着河水寻找它们,不是弄颠倒了吗?”大家信服,认为是确定不移的道理。 一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。 一位镇守河防的老兵听到了这件事,又笑着说:“凡是河水中丢失的石头,应当到上游去寻找。” 盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴 正因为石头的性质坚硬沉重,沙子的性质疏松漂浮,(所以)河水不能冲走石头,它相反的冲刷力量,一定在石头下面迎水的地方冲走沙子形成陷坑。 渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。 越冲刷坑越深,到了石头的一半那么深,石头一定倒转栽倒在洞坑中。如此这般又一次冲刷,石头又往后翻转一圈。 转转不已,遂反溯(sù)流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?” 翻来翻去停不下来,石头于是反而逆着河水朝相反的方向移到上游去了。到下游寻找石头,固然颠倒了;在河底寻找,不更加颠倒吗? 如其言,果得于数里外。 按照他说的那样去找,果然在上游几里外找到了石兽。 然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤? 这么说来,天下的事,只知道其中一点、不知其中第二点的多了,可以凭据常理主观地推断吗? 二合作探究 1.文中主要说出了几位主要人物,概括他们各自寻找河中石兽的四种方法及结果。 总结四种寻找石兽的方法 寻找经过人物寻找的地点结果 第一种僧原地水中不可得 第二种僧顺流而下无迹 第三种讲学家原地沙下失败 第四种老河兵求之于上流果得于数里外 2.在文中找出他们寻找石兽的理由有什么不同?

《河中石兽》纪昀 沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。 一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上;渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎”众服为确论。 一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤主旨点拨: 本文围绕石兽的搜寻工作展开叙述,是一则非常有教育意义的寓言故事,表达了作者对学者之流一知半解而又自以为是之人的嘲讽,告诉了人们认识事物需要全面深入地调查探究这一道理。 学而思之: 1.这个故事说明了一个什么道理 2.为什么讲学家的结论是荒唐的,而老河兵的结论是正确的请根据文意,用自己的话简要回答。 3.文章中写到了两次“笑”,你怎么理解其中的意味

4,文中寺僧、讲学家、老河兵各自表现出的性格特征是什么 5.文中讲到了哪几种寻找石兽的方法他们各自的根据是什么 重点字词 (一)重点词 1.临、河干【句子】沧州南一寺临河干【解释】临:河干:2.圮、于【句子】山门圮于河【解释】圮:于:3.并、焉【句子】二石兽并沉焉【解释】并:焉:4.阅、岁【句子】阅十余岁【解释】阅:岁:5.求【句子】求石兽于水中【解释】 6.以为、矣【句子】以为顺流下矣【解释】以为:矣:7.棹、数【句子】掉数小舟【解释】掉:数:8.曳【句子】曳铁钯【解释】拖: 9.迹【句子】无迹【解释】 10.闻、之【句子】闻之笑日【解释】闻:之:

《河中石兽》教学设计 郑丽芹 (一).课程标准的相关要求 (1)诵读古代诗词,阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。注意积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品味。 (2)对课文的内容和表达有自己的心得,能提出自己的看法,并能运用合作的方式,共同探讨、分析、领会作品中所体现的科学精神和科学思想方法。 (二).教材分析 《河中石兽》是初中语文七年级上册第五单元的一篇文言文。作者是纪昀,选自《阅微草堂笔记》,主要内容是石兽掉在了河里,因为水的冲力和石兽本身重量的原因,所以找石兽要从石兽掉落的上游去找。 许多自然现象的发生往往有着复杂的原因,我们不能只知其一,不知其二,不可以仅仅是根据常情主观判断。应该正确分析,综合考虑,像文中的老河兵那样,既考虑石兽的比重,又正确的分析水的冲击力和石兽的相互作用,进而又分析这种相互作用产生的反冲力对河床局部形态的改变。这样,才能得出正确结论。 (三).学情分析 七年级的学生接触到的文言文还比较少,对文言文词汇的积累比较少,所以我们要引导他们养成主动积累文言词汇的习惯,比如一些常见的古今异义的词语,以及之、于、乃、以、耳等重点的文言虚词,都要注重结合具体的语境去理解。学习本文,还可以学会一些处事原则和方法,弥补学生生活阅历的不足。 (四)教学目标: 1、理解实践出真知道的道理。 2、积累文言词汇,掌握古汉语的意义和用法。 3、训练阅读浅近文言文的能力。 教学重点: 1、积累文言词汇,掌握古汉语的意义和用法。 2、训练阅读浅近文言文的能力。 教学难点: 理解实践出真知道的道理 课时:2课时 (五)教学策略:讲授法、合作探究法 教学流程 第一课时 一、作者及作品介绍。 纪昀,字晓岚,一字春帆,晚号石云,道号观弈道人。谥文达公。清代学者、文学家。纪昀(jì yún)清代有名的才子,学识渊博,自幼聪慧过人,再加之后来对人情事故之通达,24岁便中进士,31岁成为翰林院大学士。他为人为官刚直不阿,机智善辩,其渊博学识和管理才能深受乾隆帝赏识,曾任《四库全书》总编纂官十余年,其作品涉猎文学、历史、哲学政治经济地理等各个领域。他的作品记录很多亲身经历,详述一切他认为值得注意的事件,又对所叙内容常常加以讥讽和评论。本文选自他晚年所作的文言笔记小说《阅微草堂笔记》(代表作)。该书主要记述狐鬼神怪故事,其中也有不少关于考

河中石兽 ①沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。 ②一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。 ③一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中, 《河中石兽》检测 一、文学常识填空: 1、本文选自《》作者是,字,直隶献县人。代 家,这是一本以形式写成的小说,内容以记 述、—————————为主。 2、“四库全书”分古今图书为、、、四档。 二、给下列加点的字注音.

纪昀 ()()圮.()于河棹.()数小舟曳.铁钯.()().. 木杮.()湮.()没啮.()沙溯.()欤.() 三、解释下列句中加点和加线的词语: 1.临.: 2.河干: 3.山门圮.于河: 3.阅十余岁 ..: 4.棹.: 5.设帐: 6.尔辈不能究.物理: 7.是.非木杮: 8.湮.: 9.耳.: 10.啮.: 11.坎穴: 12.不已.: 焉.: 1 2 于、为、1 求之.下流、求之.地中其.反激之力 然则天下之.事4、其如其.言 岂能为.暴涨携之去但知其.一,不知其.二 3、为众服为.确论如.是再啮 啮沙为.坎穴5、如如.其言 六.下面句中哪个词语是文言文中“词类活用”?请用横线标示出来,并解释它在句中

《河中石兽》课内外拓展阅读练习(2015.12.10) 沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙下,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重沙性松浮水不能冲石其反击之力必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤? 1、用“/”标出下面句子的朗读节奏。 (2分) 盖石性坚重沙性松浮水不能冲石其反击之力必于石下迎水处啮沙为坎穴2 2、解释下列加点的字词(4分) ①阅十余岁,僧募金重修()②棹数小舟,曳铁钯() ③湮于沙上()④沿河求之,不亦颠乎?() 3、将下列句子翻译成现代汉语。(4分) (1)是非木柿,岂能为暴涨携之去? 译:_______________________________________________________ (2)然则天下事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤? 译:_____________________________________________________ 4、阅读理解全文后填空。 对于河中石兽的位置,寺僧判断其“在水中”、“顺流下矣”;讲学家判断其在____________,理由是_____________ ;老水兵则判断其在 ________________,是因为“转转不已,遂反溯流逆上矣”。 (3分) 5、这个故事说明了一个什么道理?(2分) 答:____________________________________________________ __ 刘羽冲偶得兵书 刘羽冲偶得古兵书,伏读经年,自谓可将十万。会有土寇,自练乡兵与之角,全队溃覆,几为所擒。又得古水利书,伏读经年①,自谓可使千里成沃壤。绘图列干②州官。州官也好事,使试于一村。沟洫③甫成,水大至,顺渠灌入,人几为鱼。由是抑郁不自得,恒独步庭阶,摇首自语曰:“古人岂欺我哉!”如是日千百遍,惟此六字。不久,发病死。后,风清月白之夕,每见其魂在墓前松柏下,摇首独步。倾耳听之,所诵仍此六字也。或笑之,则歘④隐。次日伺之,复然。泥古者愚,何愚乃至是欤?何文勤公尝教昀曰:“满腹皆书能害事,腹中竟无一卷书亦能害事。国弈不费旧谱,而不执旧谱;国医不泥古方,而不离古方。故曰:‘神而明之,存乎其人。’又曰:‘能与人规矩,不能使人巧。’” (选自纪昀《阅微草堂笔记》) 【注释】①经年:一年左右。②干:求见。③沟恤:沟渠。④歘(xū):火光一现的样子。 19、下列句子中加点的词解释错误的一项是(3分) A.自谓可将.十万(率领、带领)B.会.有土寇(聚会、会合) C.人几.为鱼(几乎)D.沟洫甫.成(刚刚) 20.下列句子中加点的词意思相同的两项是(4分) A.自练乡兵与之.角域民不以封疆之.界 B.几为.所擒士卒多为.用者 C.使试于.一村子墨子闻之,起于.鲁 D.如是.日千百遍,惟此六字非独贤者有是.心 21.用现代汉语写出下列句子的意思(4分) ①自谓可使千里成沃壤。 ②泥古者愚,何愚乃至是欤? 22.古人欺骗刘羽冲了吗?根据文意,用自己的话简要回答。文后所引何文勤的“国弈不费旧谱,而不执旧谱;国医不泥古方,而不离古方”的议论,给我们的启示是什么?(4分) 《梦溪笔谈》二则(苏教版) (一) 元丰中,庆州界生子方虫,方为秋田之害。忽有一虫生,如土中狗蝎,其喙有钳,千万蔽地;遇子方虫,则以钳搏之,悉为两段。旬日子方皆尽,岁以大穰。其虫旧曾有之,土人谓之“傍不肯”。 1.《以虫治虫》选自________,作者________,字________,浙江钱塘人,________代作家。2.给加点的字注音 ①狗蝎()②其喙有钳() 3.解释字词。 ①蔽()②悉()③旬日()④穰() 4.翻译加粗句。 ①庆州界生子方虫,方为秋田之害。 ________________________________________________ ②遇子方虫,则以钳搏之,悉为两段。 ________________________________________________ ③旬日子方皆尽,岁以大穰。

22、河中石兽 第一课时 教学目标 1.正确、流利地朗读课文。 2.积累文言词语,理解文章内容。 教学重难点 能准确地翻译课文、理解文章内容。 教学过程 一、导入新课 老师先请问大家一个问题,假如将相同量的一杯冷水和一杯热水同时放入冰箱中冷冻,你觉得哪杯水会先结冰?(生答)有人说是冷水,有人说是热水,也有人说是一起结冰,那么实验证明是热水先结冰。发现这个现象的是非洲坦桑尼亚的一所中学的初三学生姆潘巴,所以世界上将这一奇特的现象称为姆潘巴效应。其实,生活当中还有很多让我们意想不到的事情发生。今天就让我们一起来学习清代大才子纪昀带给我们的故事《河中石兽》,看看发生了什么意想不到的事情。 二、疑读正其音 古人说:“书读百遍,其义自见。” 1.读一读。 要求:读准字音,读顺句子。(板演生僻字) 圮木杮 学生自由朗读,用批注法在文中标出生字难句,并记下疑惑。 2. 指名朗读,读出提高。 请学生评价(评价可从正音、停顿两个角度进行) 正音:看黑板 划一划: 师:字正腔圆,还要读出节奏感。 僧/募金重修 是/非木杮 盖/石性/坚重 棹(zhào)/数小舟 教师:请你发现,该如何停顿呢? 让学生在观察中思考,在思考中体悟。目的是教给学生划分句子节奏的一般方法:注重文言语感按意义划分,在主谓之间、动宾之间、句首发语词、关联词、时间副词后需停顿等等,让学生在文中划出朗读节奏。激发学生的朗读热情,完成正确、流利地朗读课文的教学目标。 3.齐读 要求学生在读准字音以及停顿的基础上注意揣摩人物的语气语调。 4.感知文意。 本文讲了一个怎样的故事?得出了怎样的道理?(原文)。 故事:一个庙门口的石兽倒塌在河里,十几年后,人们找石兽的故事。 道理:天下之事,但知其一,不知其二者多矣,不可据理臆断。 三、译读明其意 (一)小组合作,理解文意。 要求:1.组内轮流翻译 2.难点做好标记

第24课《河中石兽》(教案) 【教学目标】 一、知识与能力: 1.了解故事情节,把握作者的观点。 2. 积累文言词汇,训练阅读浅近文言文的能力。 3. 培养独立思考的习惯,训练质疑思辨的能力。 二、过程与方法 借助注释,掌握文言字词的意思和用法,关注古今词义的异同,熟悉课文的故事,从中体验作者对僧人、讲学家的批评态度。 三、情感态度与价值观 理解“实践出真知”的道理。 【教学重点】 1.了解故事情节,把握作者的观点。 2.积累文言词汇,训练阅读浅近文言文的能力。 3.培养独立思考的习惯,训练质疑思辨的能力。 【教学难点】

了解故事情节,把握作者的观点。 【教学方法】 任务驱动法、点拨法。 【学习方法】 自主学习、合作交流相结合。 【课前准备】 布置学生查找作者纪昀、《阅微草堂笔记》的资料,结合“思考探究”自学课文。 【课时安排】 1课时。 【教学过程】 一、激发兴趣,导入新课 同学们,你们知道《四库全书》吗?国学大师季羡林先生称赞《四库全书》说:“嘉惠学林,功在千秋。”可见《四库全书》的重要意义。那么,你们知道《四库全书》说谁主持编撰的吗?对,就是清代政治家、文学家纪昀。今天我们来学习他的一篇文章《河中石兽》。 二、出示学习目标 1.了解故事情节,把握作者的观点。

2. 积累文言词汇,训练阅读浅近文言文的能力。 3. 培养独立思考的习惯,训练质疑思辨的能力。 三、汇报自学,展示自我 说说你自己学会了哪些知识,查找了哪些知识,向同学们展示你搜集的作者简介及其他资料。 1.介绍作者 纪昀,字晓岚,直隶献县(今河北沧州市)人。清代政治家、文学家,乾隆年间官员。历官左都御史,兵部、礼部尚书、协办大学士加太子太保国子监事致仕,曾任《四库全书》总纂修官。纪昀学宗汉儒,博览群书,工诗及骈文,尤长于考证训诂。其《阅微草堂笔记》正是这一心境的产物。他的诗文,经后人搜集编为《纪文达公遗集》。 2.《阅微草堂笔记》 《阅微草堂笔记》是纪昀晚年所作的一部文言笔记小说,题材以妖怪鬼狐为主,但于人事异闻、名物典故等也有记述,内容相当广泛。 3.读准下面重点词语的字音。 河干(gān)曳(yè)棹(zhào)柿(fèi) 暴涨(zhǎng)圮(pǐ)募(mù)欤(yù) 铁钯(pá)湮(yān)啮(niè)溯(sù)

部编版语文七年级上册《河中石兽》对比阅读练习 一、【课文原文】 河中石兽(纪昀) 沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。 一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。 一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤? 二、【课文译文】 沧州的南面有一座寺庙靠近河岸,庙门倒塌在了河里,两只石兽一起沉没于此。经过十多年,僧人们募集金钱重修(寺庙),便在河中寻找石兽,最后也没找到。僧人们认为石兽顺着水流流到下游了。于是划着几只小船,拖着铁钯,(向下游)寻找了十多里,没有找到石兽的踪迹。 一位讲学家在寺庙中教书,听说了这件事笑着说:“你们这些人不能推究事物的道理。这(石兽)不是木片,怎么能被暴涨的洪水带走呢?石头的性质坚硬沉重,泥沙的性质松软浮动,石兽埋没在沙上,越沉越深罢了。顺着河流寻找石

兽,不是(显得)疯狂了吗?”大家信服地认为(这话)是精当确切的言论。 一位老河兵听说了讲学家的观点,又笑着说:“凡是落入河中的石头,都应当在河的上游寻找它。正因为石头的性质坚硬沉重,沙的性质松软轻浮,水流不能冲走石头,水流反冲的力量,一定在石头下面迎水的地方侵蚀沙子形成坑洞。越激越深,当坑洞延伸到石头底部的一半时,石头必定倾倒在坑洞中。像这样再冲刷,石头又会再次转动,像这样不停地转动,于是反而逆流朝相反方向到上游去了。到河的下游寻找石兽,本来就(显得)很疯狂;在石兽沉没的地方寻找它们,不是(显得)更疯狂了吗?”结果依照他的话去(寻找),果然在上游的几里外寻到了石兽。 既然这样,那么天下的事,只知道表面现象,不知道根本道理的情况有很多,难道可以根据某个道理就主观判断吗? 三、【课内外对比阅读】 (一) 【甲】《河中石兽》略 【乙】伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙鼓琴,志在登高山。钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山!”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋兮若江河!”伯牙所念,钟子期必得之。伯牙游于泰山之阴,卒逢暴雨,止于岩下,心悲,乃援琴而鼓之。初为霖雨之操,更造崩山之音。曲每奏,钟子期辄穷其趣。伯牙乃舍琴而叹曰:“善哉,善哉!子之听夫,志想象犹吾心也。吾于何逃声哉?”《列子》 1.请用“/”给下面句子划分朗读节奏。(每句划一处) (1)二石兽/ 并沉焉(2)志想象/ 犹吾心也 2.解释下列加点的词。(4分) (1)求.石兽于水中( 寻找 ) (2)但.知其一( 只 ) (3)卒.逢暴雨( 通“猝”,突然 ) (4)吾于何逃.声哉( 隐藏 ) 3.用现代汉语翻译下列句子。(4分) (1)是非木杮,岂能为暴涨携之去?

《河中石兽》与《卖油翁》比较阅读复习 班级姓名学号 【知识检测】 《河中石兽》 一、古今异义 1.二石兽并.沉焉并古义:今义: 2.阅.十余岁阅古义:今义: 3.尔辈不能究物理 ..物理古义:今义:二、一词多义 岂能为暴涨携之去() 为必于石下迎水外啮沙为坎穴() 众服为确论() 之一老河兵闻之() 其反激之力() 三、词类活用 棹.数小舟() 四、解释下面句子中的词。 (1)一寺临河干干:(2)山门圮于河圮:(3)尔辈不能究物理究:(4)阅十余岁阅:(5)求二石兽于水中求:(6)竟不可得竟:(7)棹数小舟棹:(8)不亦颠乎颠:(9)湮于沙上湮:(10)啮沙为坎穴啮:二、翻译下面的句子。 (1)如是再啮,石又再转,转转不已,遂反溯流逆上矣。译:

(2)然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤? 译: 《卖油翁》 一、指出下列句子中的通假字,并释义 1.无他,但手熟尔 2.徐以杓酌油沥之 二、指出下列加点词的古今意义(古今异义) 1、但微颔.之古义:今义: 2、尔安.敢轻吾射古义:今义: 三、解释下列词语在不同句子中的含义(一词多义) 1.以:公亦以此自矜() 以我酌油知之() 以钱覆其口() 徐以杓酌油沥之() 2.之:但微颔之() 以我酌油知之() 康肃笑而遣之() 3.射:尝射于家圃() 吾射不亦精乎() 四、解释下列句子中加点的词语 1.陈康肃公尧咨善.射() 2.尝.射于家圃() 3.有卖油翁释.担而立() 4.汝亦知射乎() 5.吾射不亦精.乎() 6.尔安敢轻.吾射() 7.徐.以杓酌油沥之() 8.忿然 ..() 9.惟.手熟尔() 10.康肃笑而遣.之() 五、翻译下列句子 1.陈康肃公尧咨善射,当世无双,公亦以此自矜。

一、《河中石兽》与《卖油翁》比较阅读复习 复习两文,完成表格 比较点《河中石兽》《卖油翁》 文体 人物刻画的方法 引出道理的方式 二、 [ 甲 ] 沧州南一寺临河干,然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?——纪昀《河中石兽》 [ 乙 ]陈康肃公善射,?我亦无他,惟手熟尔。? 康肃笑而遣之。——欧阳修《卖油翁》1.下列加点词语意思有误的一项是(A)颔:点头 A.山门圮于河圮:倒塌但微颔之颔:下巴 .. B.阅十余岁阅:经历,经过不亦颠乎颠:颠倒,错乱 .. C.尔辈不能究物理物理:事物的道理、规律但手熟尔但:只,只是 ... D.可据理臆断欤臆断:主观地判断康肃笑而遣之遣:打发 ... 2.语翻译( 1)是非木杮,岂能为暴涨携之去?这不是木片,怎么能被大水带走呢? ( 2)以钱覆其口,徐以杓酌油沥之。用一枚铜钱盖住葫芦口,(然后)用勺舀起油慢 慢滴入葫芦。 3.对文章内容分析不正确一项是(A)讲学家没有从水流的冲击力的角度分析A.甲文讲学家嘲笑和尚们的方法,并从石性、沙性以及水流的冲击力的角度分析,认 为应该在石兽落水处的沉沙中寻找。 B.乙文以陈尧咨的善射但骄傲自矜,衬托卖油翁虽也身手不凡,但沉着、冷静、自信 的特点。 C.甲乙两文都通过人物的语言描写、神态描写突出人物的特点,乙文还运用了动作描写,故 而更加生动形象。 D.两文都通过一个故事告诉人们一个道理:甲文通过作者的议论总结道理:实践出 真知;乙文借买油翁的嘴告诉人们熟能生巧的道理。 三、黔之驴 黔无驴,有好事者船载以入。至则(却)无可用,放之山下。虎见之,庞然大物也,以为神, 蔽林间窥(偷看)之。稍(渐渐)出近(接近)之,慭慭(y ì n y ì n 小心谨慎)然,莫相知。他日,驴一鸣,虎大骇,远遁(逃走),以为且噬己也,甚恐。然往来视之,觉无 异能者。益习(同 ?悉?熟悉)其声,又近出前后,终不敢搏(击,扑)。稍近益狎(态度亲 近而不庄重),荡(碰撞)倚(靠近)冲(冲击,冲撞)冒(冒犯)。驴不胜怒,蹄之。 虎因(于是,就)喜,计(盘算)之曰:?技止此耳! ?因跳踉(li á ng)(跳跃)大阚(h ǎn)(同 ?吼?,怒吼),断其喉,尽其肉,乃去。 1. 请用? / ?给下面句子划分朗读节奏。(每句划一处) ⑴石必倒掷 / 坎穴中⑵有好事者/船载以入 2. 解释⑴棹数小舟棹:⑵湮于沙上湮:⑶庞然大物也庞然:⑷尽其肉,乃去去: ⑴划船⑵埋没⑶巨大的样子⑷离开 3. 与?其反激之力 ?的?之?意思相同的一项是(C)。 A .蔽林间窥之 B .无案牍之劳形C.大言数主之失D.子之听夫志 4.翻译。⑴尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去? 你们这些人不懂得探求事物的规律,这不是木片,怎么会被洪水冲走呢? 5.用?只知,不知 ? 概括讲学家和老虎的 ?知? 与?不知? ,归纳天下事相同原理。概括:只知 ?石性坚重沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深 ?,不知 ?反激之力 ?会让 ?石必 倒掷坎穴中 ?。只知 ?庞然大物 ?而?大骇 ?,不知驴并无 ?无异能 ?。 相同原理:天下之事不能简单按常理作主观臆断,天下之事只知其一,不知其二甚多。 四、【甲】沧州南,、不知其二者多矣,可据理臆断欤? 【乙】赵人患鼠,乞猫于中山,中山人予之猫。善捕鼠及鸡。月余,鼠尽而鸡亦尽。其 1

24河中石兽教案|河中石兽简洁板书 24 河中石兽 1.积累文言词汇,训练阅读浅显文言文的能力。 2.把握文本内容,体会作者对寺僧、讲学家的批评态度,发展和提升学生从实际出发进行独立思考的能力。 3.培养独立思考的习惯,训练质疑思辨能力。 第1课时一、导入新课多媒体出示古诗: 冬夜读书示子聿古人学问无遗力,少壮工夫老始成。 纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。 学生齐读,理解这首诗的意思:在这首诗里,诗人一方面强调了做学问要坚持不懈,早下功夫,免得“少壮不努力,老大徒伤悲”。另一方面,特别强调了做学问的功夫要下在“哪里”,这也是做学问的诀窍,那就是不能满足于字面上的明白,而要躬行实践,在实践中加深理解。只有这样才能把书本上的知识变成自己的实际本领。诗人在书本与实践的关系上,强调了实践的重要。今天,我们来学一篇文言文,它同样强调了实践的重要。 二、教学新课目标导学一:朗读课文,初步感知 1.文学常识及背景介绍。 纪昀(1724—1805),字晓岚。乾隆十九年(1754年)进士。学识渊博,曾任翰林院编修、侍读学士。任《四库全书》总纂官,编定《四库全书总目提要》,在目录学上贡献很大。著有《阅微草堂笔记》等。

本文选自《阅微草堂笔记》,是纪昀晚年所做的一部文言笔记小说集,题材以妖怪鬼狐为主,但于人事异闻、名物典故等也有记述,内容相当广泛。 2.朗读,教师示范朗读,学生跟读,学生自由朗读,注意字音。 3.读准下列加点字的读音并抄写词语。 圮(pǐ) 募(mù) 棹(zhào) 杮(fèi) 湮(yān) 啮沙(ni è) 溯流(sù) 欤(yú) 曳(yè) 铁钯(pá) 臆断(yì) 目标导学二:再读课文,合作研讨 1.朗读课文。个别学生读或者集体读。 2.看课文注释,试译课文。疏通重点句子的含义。 ①古今异义阅十余岁(古义:经过,经历; 今义:阅读) 盖石性坚重(古义:因为,原因是; 今义:有遮蔽作用的东西) 但知其一(古义:只; 今义:表转折,但是,却) 是非木杮(古义:代词,这; 今义:判断动词,是) 求之下流,固颠(古义:副词,固然; 今义:坚固) 尔辈不能究物理(古义:事物的道理、规律; 今义:物理学) ②一词多义为岂能为暴涨携之去(介词,被) 必于石下迎水处啮沙为坎穴(动词,成为) 众服为确论(动词,认为) 之一老河兵闻之(代词,指“求之地中”这种观点) 其反激之力(结构助词,的) ③词类活用棹数小舟(名词用作动词,划船) 岂能为暴涨携之去(动词用作名词,洪水) ④句式被动句:岂能为暴涨携之去(……为……,表被动,可译为“被”) 倒装句:当求之于上流(状语后置,状语“于上流”放在动词“求”的后面) 省略句:如