少数民族的饮食文化简称桂,位于中国南部,西南与越南接壤,南濒北部湾。是一个多民族自治区,除汉族外,主要聚居着壮、瑶、苗、侗、彝等十一个少数民族。广形复杂且地处亚热带,气温高雨量足,禽畜种类繁多,蔬果四时不断。平原地区的麻鸭、三黄鸡,滨海地区的海产品,还有环江菜牛、巴马香猪、廉州鱿鱼、马蹄、荔浦芋头、贵县莲藕等许多驰名特产,为菜系的形成提供了扎实的物质基础。各民族依自己的风俗习惯和嗜好,创造出了多姿多彩、具有浓厚民族特色的传统食品。

菜又称桂菜,起源于宋、元时期,清光绪年间,、龙州、、先后辟为通商口岸,饮食市场日益兴盛,推动了烹饪技艺的发展。

抗日战争期间,全国不少烹饪高手来到,各派餐馆林立,名师收徒传艺,菜得以博采众长、丰富发展。桂菜兼收并蓄了其它地方菜肴的特长,利用的天然产品为主料,逐步形成了5种流派风味菜。

桂北风味,以、地方菜组成,口味醇厚,色泽浓重,善炖扣,嗜辛辣,尤擅于以山珍野味入菜;桂东南风味,包括、、一带的地方菜,用料比较广泛,口味以清淡为主,以粉食为代表的各种风味小吃,更是样多味美;桂西风味菜,包括、一带的地方菜,带有浓厚的民族风味,善长众菜合调,粗菜细做;海滨风味,以、、防城地方菜组成,讲究调味,注重配色,擅长海产品制作;少数民族菜,讲究实惠,取材奇特,制法极有个性,富有山野风味。

尤其对野生鱼种、山间珍菌、田埂野菜、乡村土鸡情有独钟。

总的讲,的菜肴,多以本地盛产的山珍、水产和禽畜肉为原料,还常以岭南佳果诸如荔枝、芒果、菠萝等入菜。一般以猪、鸡、狗、牛、羊、鸽、咸淡水族为常宴;以山珍(果子狸、穿山甲、鹰嘴龟、水鱼、山瑞、蛤蚧、竹鼠、鹧鹕、蛇类)和名特水鲜(对虾、螃蟹、文蛤、鲍鱼、鯆鱼、嘉鱼、鲶鱼、娃娃鱼、桂鱼等)为上品。名菜既有粤菜的特色,又区别于粤菜,技艺上多用蒸、炖、焖、焗、炒、炸等方法,口味以清甜、鲜香、微辣、脆嫩为主,讲究鲜、嫩、爽、滑,原汁原味。

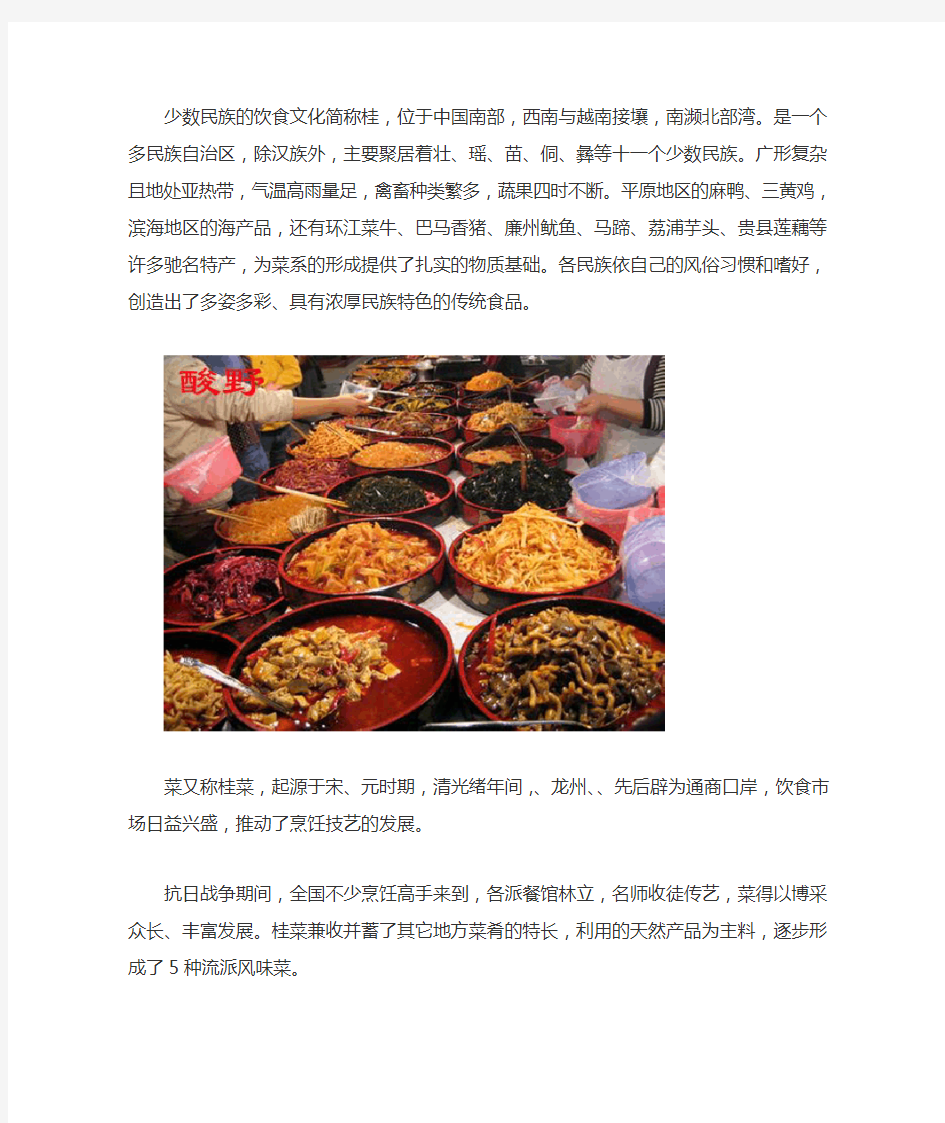

人大都爱吃酸,酸食品有酸鱼、酸肉、酸鸭、酸鹅、酸鸟、酸虾糟、酸菜等。将肉洗净,切成一斤左右的若干块,放入适量的盐,再用糯米饭(或炒糯米粉)拌和酒、、辣椒等抹在肉上,然后一层一层地码入坛中,最上层用糯米饭完全履盖腌肉,然后盖好坛盖,并经常保持坛糟有水,以免漏气使肉变质。腌鱼、鸭、鹅、鸟时,先剖腹除去脏,用盐腌一两天,然后晾至半干,伴以糯米饭和甜酒曲、生、辣椒等佐料即可入坛。一般腌十天半月即可食,腌一年后味道最佳。

酸鱼、酸肉食用时一般不煮熟,拿出来即可食,或放在火上烤食。有客人来则油煎而食,美味可口。

米粉以其独特的风味远近闻名,先将上好大米磨成浆,装袋滤干,揉成粉团煮熟后压榨成圆根或片状即成。圆的称米粉,片状的称切粉,通称米粉,其特点是洁白、圆细、爽滑、柔韧。米粉的风味吃法多样,最讲究卤水的制作,以猪、牛骨、罗汉果和各式佐料熬煮而成,香味浓郁。有生菜粉、牛腩粉、三鲜粉、原汤粉、卤菜粉、酸辣粉、马肉米粉等。

糯米制品很多,八宝饭、蒸肉粽、糯米饭是各族人民的最爱。侗族人将糯米用清水泡胀,翌日清晨把米滤干,放进锅蒸熟。蒸糯饭又干又柔软,把它装在大白瓜壳,可以保持饭的温软。每到用餐时,各人先把手洗干净,就可以用手从瓜壳抓坨坨饭吃了。

的豆制品多数起源于民间,也有部分品种出于寺院。

唐宋以来,随着佛教在盛行,作为素食之一的豆类制品蓬勃兴起,出现一批名噪一方的豆类制品。其中腐竹、腐乳,豆浆、豆腐花,以及黄豆豉、龙州南粉、全州五香豆腐干、桂岭油炸豆腐等最负盛名,影响最大。产品畅销全国各地,出口港澳、东南亚和西欧,深受消费者欢迎。

壮族腊鸭系著名传统腊制品,靖西是的边陲县,全县河流纵横,水源丰富,适宜水禽养殖,是麻鸭的主要产地。靖西腊鸭加工历史悠久,花色品种丰富。

不同品种,加工方法也各有独特之处。剔骨腊鸭主要有腊鸭饼、葫芦鸭、封鸭等;带骨腊鸭有马鞍鸭、半边鸭、葵扇鸭等。腊鸭形状各异,干爽适度,富有腊香,需经烹饪后方可食用。

少数民族服饰文化介绍 【摘要】:少数民族服饰风格迥异,色彩斑斓,独具特色。本文从地理环境,色彩搭配以及少数民族特色的刺绣工艺等方面,对少数民族的服饰文化进行简单介绍,并对传统民族工艺的发展提出自己的看法。【关键词】:地理环境;色彩搭配;刺绣;传统工艺 华夏山河,锦绣瑰丽。我国少数民族的服饰艺术文化,历来就是我国少数民族文化中重要的一部分。我国广阔的国土面积,承载了多个民族的历史与文化。服装文化,作为与人们的生活息息相关的基础文化,由于在各个地域受环境,人文,历史等诸多因素的影响,逐渐的形成了我国民族文化中的特殊文化 服饰是一个民族的重要标志,也是民族文化的一个重要载体。在我国,根据少数民族的聚集地,主要可以视作,东北,西北,华南,西南四大部分。在这四个区域之中,少数民族由于环境等因素,虽然民族不同,但是由于所受环境因素,人文因素等诸多方面的影响,我国少数民族服饰呈现出区域化的多姿多彩。 一、红土高原上的民族之花 是全国少数民族人口超过1000万人的3个省区之一。全国55个少数民族中,有51个,其中人口超过5000人,并有一定聚居区域的少数民族有彝族、白族、哈尼族、壮族、傣族、苗族、傈僳族、回族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、藏族、景颇族、布朗族、普米族、怒族、阿昌族、德昂族、基诺族、水族、蒙古族、布依族、独龙族和满

族等25个。2000年全国第五次人口普查时省共有4236万人口,其中少数民族人口1415万,占全省总人口的三分之一。少数民族人口比例虽然低于汉族,但地域分布广泛,全省各地、州、市、县都有。各少数民族因风俗习惯、聚居特点和所处地理环境的不同,呈现出类型和格调不同的服饰景观。 的少数民族服饰具有极强的民俗地域特征,加之西南地区地形复杂,地势崎岖,交通不便,使得民族间的交流十分困难,因而地区的少数民族服饰更加具有自身的独特性。自然风貌的多样性造就了少数民族多姿多彩的服饰文化。 地处祖国的西南边陲,平均海拔1900米,属于高原地形。但是海拔相差较大,南部海拔一般在1500—2200米,北部在3000—4000米之间,全省最高点——梅里雪山的卡格博峰海拔6740米,东部为云贵高原,地形渐趋平缓,最低点——红河出境处河口海拔76.4米。 由于地形的多样性,各地的气候差异较大,生活在其间的少数民族多从事农耕。不同的自然环境、生产方式和生活方式,造就了不同的民族性格和民族心理,也造就了不同的服饰风格和服饰特点。 二、地理环境对少数民族服饰的影响 2.1 地理环境使民族服饰景观呈现出多样性特点 由于所处的生态环境差异较大,使省不同的地区和不同的民族呈现出不而的服饰景观。各个少数民族都有自己独特的传统服饰,不同的服饰具有不同的外观特征。总的来说,高寒山区的民族服饰以厚实、粗糙为特征;坝区与河谷的民族服饰则以轻盈、秀美为基调。

广西饮食文化 摘要:广西和广东一样是个神奇的省市,遍地的美食和热情的人们,让你如同 置身于自己的家中那么舒适。广西最出名的莫过于各种各样的米粉,比如南宁的老友粉、桂林的桂林米粉、柳州的螺蛳粉……光是想想就让人垂涎欲滴。当然,广西的美食也不只是粉…… 关键词:美食、文化、 正文: 广西简称桂,位于中国南部,西南与越南接壤,南濒北部湾。广西是一个多民族自治区,除汉族外,主要聚居着壮、瑶、苗、侗、彝等十一个少数民族。广西地形复杂且地处亚热带,气温高雨量足,禽畜种类繁多,蔬果四时不断。 平原地区的麻鸭、三黄鸡,滨海地区的海产品,还有环江菜牛、巴马香猪、廉州鱿鱼、桂林马蹄、荔浦芋头、贵县莲藕等许多驰名特产,为广西菜系的形成提供了扎实的物质基础。各民族依自己的风俗习惯和嗜好,创造出了多姿多彩、具有浓厚民族特色的传统食品。 广西菜又称桂菜,起源于宋、元时期,清光绪年间,北海、龙州、梧州、南宁先后辟为通商口岸,饮食市场日益兴盛,推动了烹饪技艺的发展。抗日战争期间,全国不少烹饪高手来到广西,各派餐馆林立,名师收徒传艺,广西菜得以博采众长、丰富发展。桂菜兼收并蓄了其它地方菜肴的特长,利用广西的天然产品为主料,逐步形成了5种流派风味菜。 桂北风味,以桂林、柳州地方菜组成,口味醇厚,色泽浓重,善炖扣,嗜辛辣,尤擅于以山珍野味入菜;桂东南风味,包括南宁、梧州、玉林一带的地方菜,用料比较广泛,口味以清淡为主,以粉食为代表的各种风味小吃,更是样多味美。 桂西风味菜,包括百色、河池一带的地方菜,带有浓厚的民族风味,善长众菜合调,粗菜细做;海滨风味,以北海、钦州、防城地方菜组成,讲究调味,注重配色,擅长海产品制作;少数民族菜,讲究实惠,取材奇特,制法极有个性,富有山野风味。尤其对野生鱼种、山间珍菌、田埂野菜、乡村土鸡情有独钟。

论云南少数民族饮食文化保护与传承 中华文化历史悠久、源远流长、辉煌灿烂。作为中华文化重要组成部分的中华饮食文化同样璀璨辉煌。 坐落在祖国西南边陲的云南是全国少数民族最多的省份,有25个少数民族,15个世居少数民族。由于云南独特的地理环境特点,山多林密,各少数民族在自己的区域里过着几乎是与世隔绝的生活。经过千百年的发展,各个民族有各自与众不同的风味美食佳肴,五光十色,美不胜收。 由于各少数民族生活地环境各不相同,加上各少数民族地区文明程度较低,人们生产生活方式方法都极其原始落后,再加之与外界交流甚少,导致各少数民族根据当地的实际情况逐渐发展形成自己别具一格的饮食文化。各民族就地取材用自己的聪明智慧让中华饮食文化的多样性无可比拟。 当你走进神奇美丽的云南时,你不仅会被迷人的锦绣风光所陶醉,还会被红土高原的少数民族美食所吸引。彝族的砣砣肉,独龙族的石板粑粑,阿昌族的酸菜、傣族的香茅草烤鸡,布朗族的酸肉,拉祜族的剁橄榄,水族的鱼酸,哈尼族的奶浆菌酸菜,纳西族琵琶肉,拉祜族的剁橄榄,傈僳族的排骨鲊,布依族的青苔冻肉,藏族的手抓羊,傣族的竹筒饭、白族的木瓜炖鸡、三道茶,德昂族的酸茶、竹筒捣菜,基诺族的酸蚂蚁蛋汤、包烧山蜘蛛,蒙古族的太极黄鳝、烤全羊、马奶酒……都会让你永生难忘。 彝族是生活在我国西南边陲的一个古老而神秘的民族,有着神秘的历史和灿烂的文化。而生活在滇蜀交界的小凉山彝族在悠久历史的熏陶下,也有着他们自己独特的饮食文化。小凉山的风味菜坨坨肉就是典型的代表,既是他们好客的体现,又是他们豪爽性格的最好体现;用传统古朴的古老烹调方法烙出的美味佳肴独龙族的石板粑粑风味别具;被称为酸中精品的鱼酸是生活在素有“鱼米花果之乡”的柳江和龙江的上游地带的水族最具有特色的佳肴,酸中回香、爽快感觉;能歌善舞、历史悠久、文化丰富多彩的白族同样有着与众不同飞的饮食文化,以其独特的“头苦、二甜、三回味”而驰名中外的白族三道茶韵味深厚,爽口的木瓜焖鸡更是让你回味无穷;被称为“古老的茶农”的德昂族好饮浓茶,竹筒捣菜更是一绝;布依族的青苔冻肉色泽碧绿、清凉爽口、回味无穷……云南各少数民族的饮食在漫长的历史长河中形成了各自独立的、完整的、自然的体系,并且有着异常丰富多彩的文化内涵。 进入二十一世纪,文化的振兴发展作为一项重要议题、工作被不断的摆在党和政府的面前。“深入推进文化体制改革,促进文化事业全面繁荣和文化产业快速发展,关系全面建设小康社会奋斗目标的实现,关系中国特色社会主义事业总体布局,关系中华民族伟大复兴”。这是在中央政治局第二十二次集体学习中,胡锦涛同志进一步强调了文化在社会发展中的重要地位,发出“深入推进文化体制改革”的“总动员令”。进一步阐述了深化文化体制改革的重大意义,进一步明确了深入推进文化体制改革必须坚持的指导思想和重点工作。讲话思想深邃、内涵丰富,高屋建瓴、总揽全局,充分肯定了文化建设和文化体制改革取得的成就,全面分析了文化建设面临的形势,为当前和今后一个时期我国文化建设指明了方向,为更好地推动社会主义文化大发展大繁荣提供了强大动力。 加快文化发展,深化体制改革,加快文化事业发展势在必行。2002年11月,在党的十六大报告中首次提出“积极发展文化事业和文化产业”“根据社会主义精神文明建设的特点和规律,适应社会主义市场经济发展的要求,推进文化体制改革”。 2005年年底,中共中央、国务院下发《关于深化文化体制改革的若干意见》。2006年3月,中央召开全国文化体制改革工作会议,新确定了全国89个地区和170个单位作为文化体制改革试点。文化体制改革在稳步推进的基础上,走上全面推开的新里程。

容易被误读的云南少数民族传统文化术语之解析 误读是按照自身的文化传统、思维方式去解读另一种文化。少数民族文化术语是各民族文化的精粹,其来源和内涵各具特色。为避免理解和交流过程中出现差异,本文梳理出云南少数民族传统文化中容易让外界误读的部分文化术语,并从语音来源、历史传承等方面加以解释。 标签:误读少数民族传统文化术语 少数民族传统文化是各族人民在人类历史上所创造的具有鲜明个性的物质文化和精神文化,包括语言、节庆、婚俗、饮食、手工艺、建筑以及信仰等方面的内容。“术语”是专业领域中用来表示特定理论体系中普遍概念的专用词汇单位,具有凝合性和整体性,无论是单成分术语或多成分术语,表达的都是一个整体的概念,其特点是准确、严谨、简洁,文化误读,是指读者主观上由于缺乏对词源、文化背景的了解而造成对原意的误解。本文选取云南少数民族传统文化中容易被误解的一些术语加以解析,以期加强中外人民和少数民族同胞沟通交流和理解。 一、云南少数民族节庆文化中容易误读的术语解析 “苦扎扎节” ——亦称“苦扎扎”或“库扎扎”,在哈尼语里是“预祝五谷丰登、人畜康泰”的意思,少数民族语言用汉字音译过来,与汉字本身蕴含的意义大不一样,这是哈尼族犹如汉族过春节一样隆重的传统节日,不是字面上理解的“苦”节,玉溪元江的哈尼族从五月的第一个申猴日起,节日历时3~5天,红河哈尼族每年农历六月欢庆该传统节日。 “赶摆”——又称“做摆”,傣语“赶摆”的原意是盛大节日或集会活动的意思,是傣族丰富多彩的节日统称,少数民族的“赶摆”和其他地方的赶集、赶场、赶街不同,傣族人“赶摆”涵义比集市贸易要宽泛很多,不仅是祭祀、集市、商贸的庙会,一些地区还是未婚青年男女寻找意中人的场合。傣族其他重大节日也叫做“摆”,如摆爽南(泼水节)、摆斋等,参加这些活动,都叫作“赶摆”。规模比较大的“摆”一般在五谷丰收的深秋时节进行。 早期的“赶摆”还是一种宗教活动,定期或不定期地举行,云南德昂族、阿昌族“做摆”之意是祈求村寨和家中人平安生活、消祛灾难,由村寨头人、家族长共同推选出“做摆””的承头人,拜佛祭祀,由佛爷念经,以求富裕安乐。 云南很多少数民族没有自己的文字,汉语通过音译或意译的方式表达出来,形成汉字书写的文化术语,在交流和使用中望字生义,致使理解上出现偏误。 二、云南少数民族传统婚俗文化容易被误读的术语解析 少数民族婚俗文化来源于本民族的伦理道德和特定时期约定俗成的风俗习

广西桂林饮食文化 "桂林三宝"中的桂林辣椒酱以独特的风味冠压群芳,不仅走俏国内,而且畅销港澳及东南亚,与桂林三花酒、桂林腐乳一起被誉为" 桂林三宝"。桂林辣椒酱因配料有别而品种有异。以大蒜头为配料的 是蒜蓉辣椒酱,再加入豆豉就成为了豆豉辣椒酱。桂林辣椒酱通常 是选用优质红辣椒、大蒜头剁碎,拌入豆豉,加入三花酒和细盐等,密封入坛,数月之后始成。桂林辣椒酱油润鲜辣,香醇可口。既可 食用提味,还可做调味用。深受中外游客的喜爱。 桂林最具有地方民俗饮食特色的有桂林米粉、灵川狗肉、恭城油茶和荔浦芋扣肉。荔浦芋扣肉源于清代嘉庆年间,由民间厨房创制,发展成闻名中外的传统风味名菜。荔浦芋扣肉肉质细腻,营养丰富。含有粗蛋白、淀粉和一定的无机盐、维生素,具有补气益肾、健脾 胃之功效。用荔浦芋和五花猪肉做成的扣肉,历来是逢年过节或红 白喜事与家宴酒席上的一道名菜。 灵川狗肉是桂林家喻户晓的传统佳肴。灵川狗肉讲究选料、刀功及烹饪方法。制作出的狗肉熟而不烂、浓香四溢。食后余香满口, 通体舒泰,令人百吃不厌,回味无穷。灵川狗肉肉质鲜美,营养丰富。可益气强身,祛寒健胃。是冬季具有滋补和御寒作用的传统佳肴。 桂林米粉是桂林地方小吃中的精品,用大米加工而成。桂林米粉因佐料和烹调方法不同,大致分为三鲜粉、原汤粉、卤菜粉、牛腩 粉和马肉米粉,其中以马肉米粉最负盛名。70年代桂林市传统风味 研究会收集整理出78个风味小吃品种,桂林米粉居其榜首。米粉是 桂林人早点、晚点的主要食品,也是古今中外游客喜好的风味小吃。 油茶是居住在山区的少数民族,特别是苗、瑶、侗族人民普遍饮用而独具风味的食品。桂林地区的油茶分为恭城油茶和灌阳油茶两 种风味。打油茶原为山区习俗,现已遍及城乡,流传广西数地。那

民族融合对饮食文化的影响探究 摘要:近年来,我国民族众多,饮食文化也多种多样。饮食对于人类的日常生 活是很重要的一环,饮食文化在形成过程中,自然也是“千锤百炼”,经历了各种 各样的影响和变化。民族性是饮食中很突出的一个特性,不同地域不同生活习惯 的民族,饮食文化也存在很大的差异。不过,在后续的交流中,民族融合的出现 也对饮食文化造成了一定程度的影响。 关键词:民族融合;饮食文化;影响 引言 在我国新的发展时期,强调物质、精神文化共同发展,并着力推动少数民族 地区的经济发展。在这过程中,少数民族饮食文化作为中华民族宝贵的物质文化 和非物质文化的结合体,发挥了巨大的文化功能和经济功能,并对推进民族地区 经济发展,促进民族地区文化传承和维护各民族团结都起到了极其重要的作用。 1 民族饮食习俗文化类非物质文化遗产的发展现状 近年来,餐饮业开始关注非物质文化遗产的保护,文化部于2005年在全国范围内组织了非物质文化遗产调查,饮食类项目在非物质文化遗产名录项目所占的 比例进一步提高。在第二批国家级非物质文化遗产名录“传统技艺”项目中,出现 了“全聚德”挂炉烤鸭技艺、“同盛祥”牛羊肉泡馍制作技艺、“六必居”酱菜制作技 艺等70多种制作技术。更多饮食类项目也出现在各地区最新的非物质文化遗产 名录中。罗哲文(中国文物学会专家)对饮食文化能否成为非物质文化遗产的讨 论有着独到的见解,他认为民族饮食习俗文化有着独到的制作技术和深厚的文化 意蕴,应该成为中国的非物质文化遗产。民族饮食不仅是食品,也是生活方式和 文化体验的一种体现,中国很多老字号餐饮酒店都保留着几道传统的、正宗的菜品,这些食品彰显了独特的品牌形象、蕴含着自身的饮食习俗文化。他还通过收 集文物和文献等,用照片、文字或者视频的方式将民族饮食及对应的习俗文化保 存下来,申请了专利或者成立专项基金对此加以保护和传承。近年来,中国以行 业协会为主,以当地民族美食为纽带,联合相关餐饮企业建立了传统饮食产业化 基地,以促进民族饮食习俗文化的传承发展。还有一些饮食产业基地在地方政府 的支持下建立并发展起来,并形成了具有地方特色和民族特色的饮食文化产业集群。 2 民族饮食融合的主要途径 在中国的历史上,曾出现过战乱、动荡、朝代更替等变化,中原是经济文化 发展相对发达的地方。周边的少数民族看到中原的蓬勃发展,自然会心之向往。 查阅资料,我们不难发现,在历史上就有关于少数民族进入中原的记载,这些少 数民族与中原地区的人一同生活,在日常交流过程中,他们为中原带去新的菜品、烹饪手段等。同时,他们也会受到中原地区饮食习惯的影响。同理,在社会动荡 时期,中原地区的人也会朝着四周扩散,在少数民族区域与之一同生活时,也会 带去新的变化。正是在这种不断交流的过程中,实现了民族融合,饮食文化自然 也随之受到影响。 3 民族融合对饮食文化产生影响的主要内容 3.1 深入探究饮食文化内涵,提升文化品位 少数民族饮食文化是伴随人类一直在发展演变的,是最能代表地方性、民族 性的文化。保护探究少数民族饮食文化,如果没有深入了解,就很难实现民族饮 食文化的可持续发展。因此我们需要加强对少数民族饮食文化内涵的了解,以更

少数民族传统文化的流失 少数民族传统文化得流失 自古以来,各少数民族就同汉民族一起生活在祖国广袤得土地上,这片沃土孕育了辉煌灿烂得中华文化,各少数民族文化与汉族文化在这个地方相互交融,共同推动了中华文化得进展和繁荣.但随着社会改革得不断深入,新兴得经济文化给少数民族地区凝固得生活秩序注入了无穷动力[1],随着对外联系得媒介如交通、通讯等得改善,尤其是电视、网络、电话、手机得流行,各少数民族地区接触到了各式各论文联盟样得“文化盛宴”,一些思想前卫得人尤其是青青年对这些新奇、时髦得文化产生了强烈得好奇心和浓厚得兴趣,如此一来,少数民族得许多本土文化就丧失了大量原有得受众群[2]. 一、传统文化得定义、分类和作用 所谓传统文化,是指保持在每一个民族中得由历史上流传下来得文化,是每个民族得“固有文化”,它包含着有形得物质文化,但更多得体现在无形得精神文化方面[3],尤其在价值观念、风俗适应、生活方式、心理特征、审美情趣等方面表现得更加突出. 徐万邦先生在其《中国少数民族文化通论》一书中将少数民族传统文化分为以下几个门类:一是衣食住行方面得生活文化;二是婚姻家庭和人一辈子礼仪文化;三是民间传承文化,包括民间文学艺术、民间歌舞、民间游乐等;四是科技工艺文化;五是信仰、巫术文化;六是节日文化[4].不论以上哪一类传统文化,基本上一个民族得历史遗产在现实生活中得展现,都与各民族息息相关. 我国是一个多民族国家,博大精深得中华文化是各民族共同缔造得结果,各少数民族得文化基本上中华文化不可分割得一部分,她得存在丰富了中华文化得内容,对中华文化做出了巨大贡献.WwwM同时,各民族得传统文化对其民族成员有着强大得凝聚力,关于维护民族团结起着重要作用,比如语言文字,它不仅是本民族内部交流得重要工具,依然维系本民族得重要纽带.另外,一个民族得传统文化也是那个民族历史、生活环境、价值观念等得载体,是进行民族研究得重要资料:藏族同胞“早穿皮袄午穿纱”,反映得确实是其居住地青藏高原早晚温差大得多变得气候环境;看到碉楼,我们想到了羌族;西藏得布达拉宫,是研究唐蕃关系史得重要文物. 二、传统文化得流失 随着我国现代化进程得不断加快,各民族文化得趋同现象日益突出,现代文化正以惊人得速度冲击甚至取代少数民族文化,使其失去它固有得特色和个性.《联合国教科文组织文化多样性宣言》专门指出:“目前世界上文化物品得流通和交换所存在得失衡现象是对文化多样性得一种威胁”[5],近年来,国家对少数民族传统文化得爱护措施明显增多,但结果不尽如人意,民族传统文化流失、甚至被破坏得现象并没有得到全然性地缓解. 在少数民族传统文化中,流失速度较快得是语言、服饰、建筑等几个方面.在云南元谋县,民国初年县城附近得傣族居民仍通行傣语,后来历史变迁,官军驻进了村寨,并要求当地人讲官话(汉语),到了二十世纪九十年代末,该地区能讲傣语得仅限于几位70岁左右得老人,中年人大多也就略知几句日常用语,而青年人则已将讲傣语视为历史上得情况,前后不到一个世纪,一种民族语就面临消逝得可能[6].关于像白族如此没有自己文字得民族,因为没有文字,因此也就不能进行双语教学,除了照顾到学生得同意能力会在幼儿园用白语授课外,小学和初中基本上要求一般话授课,如此一来,白语得功能也就仅限于学生与学生或者老师与学生课下得交流与沟通[7],白语得传承遭遇困境. 少数民族得服饰差不多上是纯手工制作,同时还要配以大量得刺绣、银饰、珠宝等装饰物,因而制作得周期相对来讲较长,花费精力较大,相比较于市场上得服装而言,这成本就显得有点高了,甚至有得条件较差得少数民族还穿不起自己得民族服装,因此选择了汉服.同时,许多少数民族服装由于装饰物较多,穿起来不如汉服那样简洁,因此大多少数民族同胞们在平常

云南大学2013至2014学年下学期 《云南少数民族服饰文化》期末考试A卷 满分:100分考试时间:2014.6.24 任课教师:白永芳 学院:外国语学院专业:英语学号:20121180096 姓名:李小花 以自己在“课堂参与”中所讲述的“民族服饰文化”为基础,仔细梳理学者研究成果,广泛查阅相关资料,在相应民族的服饰文化范畴内自拟题目,撰写符合要求的论文。 写作要求: 1.围绕“云南少数民族”、“服饰文化”自拟题目 2.字数4000——8000字 3.结构完整、逻辑清晰 4.语言流畅、标点规范、格式正确 5.独立思考与精心组织 评分标准: 一类卷(90——100分):选题精当,字数适中;结构完整,逻辑清晰;语言流畅、标点规范、格式正确、图文并茂;有个人思考且表述精当。 二类卷(75——89分):选题恰当,字数适中;结构完整,逻辑较清晰;语言流畅、标点规范、格式正确。 三类卷(60——74分):选题与字数基本符合要求,结构较完整,逻辑较清晰。 四类卷(60分以下):选题与字数明显不符合要求。 佤族服饰文化 简介 人口及分布: 佤族,我国少数民族之一,现有人口35万多人。我国的佤族主要分布在云南省西盟、沧源、孟连三县,耿马、澜沧、双江、镇康、永德、昌宁、勐海等县也有分布。由于佤族主要分布区在澜沧江和萨尔温江之间的怒山山脉南段展开地带,山峦起伏,平坝极少,又称阿佤山区。 语言和文字: 佤族使用佤语,属南亚语系孟高棉语族佤语支。分为巴饶克、阿佤和佤三种方言,每种方言又分若干土语。佤族没有本民族的文字,新中国成立前,英、美传教士为传播基督教而编制了一种佤文,很粗糙,使用范围小。新中国成立后,人民政府派语言工作者对佤语进行了深入调查,并于1957年设计一种拉丁字母形式的佤文。 佤族族称: 汉晋间统称中国孟高棉语族各民族为“濮”,主要分布于澜沧江及红河以西广大地区,与壮、傣等族先民交错杂处。唐、宋时期,澜沧江以西的“望蛮”、“朴子蛮”、“赤口濮”、“黑焚濮”都是佤崩龙语支各族的族称。元代的“蒲蛮”分“生蒲”(或称“野蒲”)和“熟蒲”。“生蒲”在镇康及其以南,与佤族有直接的渊源关系。明清文献中对怒江和澜沧江流域的居民,有很多不同的族称,其中“嘎喇”、“古喇”、“喇喇”、“哈瓦”、“卡喇瓦”、“哈喇枉”和“卡佤”等就是对佤族的称呼。根据本民族的意愿,1962年定名为“佤族”。 佤族历史: 在佤族地区普遍流传着“司岗里”的传说。西盟地区的佤族解释,“司岗”是石洞,“里”是出来,意即人类很早是从石洞里出来的。传说从石洞里最先出来的是佤族。石洞位于阿佤山中部,离西盟县城以西约六十多里地的附近的山上。至今西盟等地的佤族人把石洞视为“圣地”。而沧源地区的佤族解释“司岗”是“葫芦”,“里”是出来,意即人类从葫芦里出来的。各地区的佤族虽然对“司岗里”解释不同,但都把阿佤山视为人类的发祥地,同时也共同反映他们都是阿佤山一带是最早的居民。“司岗里”是佤族对自己本民族古穴生活的回忆。 佤族支系: 根据本民族自称、历史传说、氏族谱系,以及服饰文化等诸因素,可分为六至七个支系,它们是勒佤、布饶、佤、腊、佤崩、佤固德、恩人和宋人等。勒佤:居住在西盟县及阿佤山腹地;布饶人:其分布广泛,主要居于澜沧、双江、耿马、普洱等县,这部分人保留“濮(蒲)”人的称谓,可能属古代“濮”人的直接后裔;佤:居住在永德、镇康一带;腊人:班老、班洪、龙夸、曼相一带佤族自称为腊或“究腊”;佤崩:又称“阿佤莱”,他们原住在萨尔温江以西,100多年前迁居西盟山,其祖先居住在“孟卯浩发”(大理保山)时期与德昂族同属一个支系;佤固德:翁嘎科佤族自

贵州少数民族饮食文化 一、贵州的自然环境和少数民族的分布状况 在贵州这块广袤的土地上,除汉族外,还生活着苗、布依、侗、土家、彝、水、瑶、仡佬等多个少数民族。大体说来,黔东南为苗族、侗族聚居区,黔南、黔西南为苗族、布依族聚居区,还有水族和毛南族,黔西北为彝族、苗族、回族聚居区,杂有白族,黔东北为土家族。各少数民族的饮食生活习俗既有其相对的独立性,从而形成独具特色的饮食文化。 不同的主、副食和色彩纷呈的名特菜点 居住在贵州的众多少数民族,由于其居住地域的不同,在主、副食方面是有差异的。大体说来,土家、布依、侗、壮、水等民族,水稻为主要的农作物,他们则终年以大米为主食。而居住在山区的彝、苗、仡佬等民族,水田极少,主要是旱地,以种植薯类和玉米、麦类为主。 米粉:以花溪王氏牛肉粉、飞碗牛肉粉,水城羊肉粉最负盛名。 在贵州,糯米饭团还被侗族等青年男女作为社交的礼品和食物,每当赶坳(或称“坡节”)的日子,姑娘们就带着糯米粑饭团(一般是12 个,闰年则13 个)赠给自己的意中人,取其团圆和美之意。比如侗族的侗果,苗族、布依族、壮族的“五色饭”,也久负盛名。 除大米、糯米外,杂粮食品,威宁荞酥就是彝族人民的杰作。“黔西大定一枝花,威宁毕节苦荞粑”,聪明的彝族人民却用苦荞制成了佳味食品荞酥。相传荞酥是明初水西彝族女首领奢香夫人为给明太祖朱元璋献寿所创制的寿饼,每个重八斤多,饼面图案是九条飞龙围绕一个“寿”字,取“九龙捧寿”之义。朱元璋品尝后连声称赞:“南方贵物!南方贵物!”。 贵州地区的少数民族,除回族因其传统习俗禁食猪肉外,其余各族均以猪肉为主要肉食品,兼食牛、羊肉。猪肉除一般的煎、炒、炖、煮成菜外,各族人民还创制出了许多具有民族和地方特色的肉菜。 苗族、侗族喜吃“剖汤”。即杀年猪后,将猪内脏洗净切碎,加上边角次肉,加姜、蒜、花椒等佐料合煮成一锅,邀亲友一起共享。每人面前一调料碟子,用大碗舀出“剖汤”,主客团团围坐,喝酒吃菜。“剖汤”味道十分鲜美,酒到醉,主人还唱苗歌、侗歌殷勤劝酒劝菜,气氛十分热烈友善。 侗族的“洗澡肉”也别具一格。杀年猪后,迁取膘肥肉厚者,生切成片,有巴掌大小,然后置一大铁锅,盛清水烧煮至开,将切好的生肉片沿锅边放下,主客围坐,各人面前置一放盐和糊辣椒面的调料碟子。待肉片漂浮至锅面,就算煮熟了,将肉片拌上盐和糊辣椒面即食用,主客相互劝酒劝肉,杂以戏谑嘻闹, 酒香肉肥,欢声笑语不绝。

中国少数民族有渔猎、畜牧和农耕三大经济文化类型,这三大经济文化类型发展出三种不同类型的饮食文化系统。如藏族、蒙古族、哈萨克斯坦族、塔吉克族、柯尔克孜族等畜牧民族,一日三餐都离不开肉、奶和乳制品,如蒙古族每餐也离不开“白食”(奶食品),还有哈萨克斯坦族的奶酪及云南白族的乳扇等,均是奶制食品。而以渔业维生的赫哲族(如鱼刨花及拌生鱼等)及京族等均以鱼类和海产类食物为重。鄂伦春族(如手把肉、风干肉)、鄂温克族(如鹿肉及熊肉等)、独龙族(如董棕粉)、基诺族(如泡笋)等则以野生动植物为主要食物。 至于南方大多数从事农业的少数民族则以粮食为主食,如大米、玉米、小麦等,如云南的傣及苗族喜吃糯米,这与他们定居及从事农业生产有关。南方不少民族爱吃酸食,包括傣族、黎族、朝鲜族、侗族等,如侗族因喜吃糯米,多吃酸的食物可帮助消化。佤族、朝鲜族、藏族、鄂伦春族、赫哲族等有吃生鱼、肉的习惯。 中国各民族的烹饪方法也非常多样。除了我们平时常见的用金属炊具炒、煮、煎、炸、炖、烤以外,还有一些非常奇特的方法,如石烹法,就在许多少数民族中流行。云南怒族以石板做饼铛,把玉米与麦面混合弄熟。珞巴族可以说是用石烹法的最典型代表。他们不仅用石锅煮饭,用石块烙制的食品也很常见。如把荞麦、玉米和“达谢”(一种以木本棕类乔木树干加工后提取的淀粉)研磨后,用水调和成稀面团,摊在烧红的石片上,先烙熟一面,再翻烙另一面,如饼太厚,烙过后再埋入火塘的灰烬中,使其熟透。 珞巴族煮食物的方法也很独特,崩如、苏龙部落的人把“达谢”调成浆,放在大葫芦里,再从火塘里把烧红的石头取出来,立刻投放到葫芦里,利用石头的热量把”达谢”煮熟。另外,他们还把粮食放进竹筒,加水并堵上木塞,放在火堆上烧。食用时用刀把竹筒破开。这种方法多用于外出远行。 饮酒习俗在众多的少数民族中,除了信奉伊斯兰教的民族(如维吾尔族、回族、哈萨克斯坦族等)外都很普遍。就酒的品种而言,十分繁多,如藏族的青稞酒、蒙古族的马奶酒、怒族的肉酒及南方许多少数民族中流行的米酒、水酒等。饮酒的方式更是五花八门,如彝族的“转转酒”、土家和羌、佤等民族的“咂酒”、侗族的“交杯酒”等。

关于云南少数民族的文化的社会调查报告 摘要:众所周知,云南是中国少数民族最多的一个省份,除汉族外,少数民族有25个,各民族分布呈大杂居、小聚居的特点。云南少数民族民居建筑各具特色,各式和样云南少数民族的服饰绚丽多彩,各具特色。在语言和文化方面也有各自的语种和文字。民族节目也丰富多彩,有的民族有许多节日,有的节日则是多民族所共有,这也就肯定了云南民族文化的丰富多样。 关键词:关键词:云南少数民族文化饮食节庆建筑 一、云南少数民族的总体情况 云南是我国少数民族最多的省份,全国56个民族中,云南就有52个。云南总人口4144万,少数民族占38.07%,彝族、白族、哈尼族、壮族、傣族、苗族、傈僳族、回族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、藏族、景颇族、布朗族、普米族、怒族、阿昌族、基诺族、蒙古族、独龙族、满族、水族、布依族等20多个民族的人口都超过8000人。云南少数民族人口呈多样化分布:一些民族既有一定的聚居区,又杂散居于其他民族中;一些民族高度集中于一个地、州甚至一个县、一个乡中;有的民族杂散居于城镇及交通沿线,以村寨聚居;有的民族散居于城镇。人口在5000人以上、并有一定聚居区的25个民族,主要聚居于平坝地区和边疆河谷的有回、满、白、纳西、蒙古、壮、傣、阿昌、布依、水等10个民族,人口约450万;主要聚居于半山区的有哈尼、瑶、拉祜、佤、景颇、布朗、德昂、基诺等8个民族和部分彝族,人口约500万;主要居住在高山区的有苗、傈僳、藏、普米、怒、独龙等6个民族和部分彝族,人口约400万。全省没有一个单一民族的县,回族、彝族在全省绝大多数县都有分布。在各省级行政区中,它的少数民族总人口(1433万)名列第2位(仅次于广西)。少数民族占总人口的比重为33.41%,居全国各省级行政区的第7位(次于西藏、新疆、青海、广西、贵州、宁夏)。其中人数最多的彝族占总人口的11%。

云南少数民族服饰文化介绍 【摘要】:云南少数民族服饰风格迥异,色彩斑斓,独具特色。本文从地理环境,色彩搭配以及少数民族特色的刺绣工艺等方面,对云南少数民族的服饰文化进行简单介绍,并对云南传统民族工艺的发展提出自己的看法。【关键词】:地理环境;色彩搭配;刺绣;传统工艺 华夏山河,锦绣瑰丽。我国少数民族的服饰艺术文化,历来就是我国少数民族文化中重要的一部分。我国广阔的国土面积,承载了多个民族的历史与文化。服装文化,作为与人们的生活息息相关的基础文化,由于在各个地域受环境,人文,历史等诸多因素的影响,逐渐的形成了我国民族文化中的特殊文化 服饰是一个民族的重要标志,也是民族文化的一个重要载体。在我国,根据少数民族的聚集地,主要可以视作,东北,西北,华南,西南四大部分。在这四个区域之中,少数民族由于环境等因素,虽然民族不同,但是由于所受环境因素,人文因素等诸多方面的影响,我国少数民族服饰呈现出区域化的多姿多彩。 一、红土高原上的民族之花 云南是全国少数民族人口超过1000万人的3个省区之一。全国55个少数民族中,云南有51个,其中人口超过5000人,并有一定聚居区域的少数民族有彝族、白族、哈尼族、壮族、傣族、苗族、傈僳族、回族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、藏族、景颇族、布朗族、普米族、怒族、阿昌族、德昂族、基诺族、水族、蒙古族、布依族、

独龙族和满族等25个。2000年全国第五次人口普查时云南省共有4236万人口,其中少数民族人口1415万,占全省总人口的三分之一。少数民族人口比例虽然低于汉族,但地域分布广泛,全省各地、州、市、县都有。各少数民族因风俗习惯、聚居特点和所处地理环境的不同,呈现出类型和格调不同的服饰景观。 云南的少数民族服饰具有极强的民俗地域特征,加之西南地区地形复杂,地势崎岖,交通不便,使得民族间的交流十分困难,因而云南地区的少数民族服饰更加具有自身的独特性。自然风貌的多样性造就了云南少数民族多姿多彩的服饰文化。 云南地处祖国的西南边陲,平均海拔1900米,属于高原地形。但是海拔相差较大,南部海拔一般在1500—2200米,北部在3000—4000米之间,全省最高点——梅里雪山的卡格博峰海拔6740米,东部为云贵高原,地形渐趋平缓,最低点——红河出境处河口海拔76.4米。由于地形的多样性,各地的气候差异较大,生活在其间的少数民族多从事农耕。不同的自然环境、生产方式和生活方式,造就了不同的民族性格和民族心理,也造就了不同的服饰风格和服饰特点。 二、地理环境对少数民族服饰的影响 2.1 地理环境使民族服饰景观呈现出多样性特点 由于所处的生态环境差异较大,使云南省不同的地区和不同的民族呈现出不而的服饰景观。各个少数民族都有自己独特的传统服饰,不同的服饰具有不同的外观特征。总的来说,高寒山区的民族服饰以厚实、粗糙为特征;坝区与河谷的民族服饰则以轻盈、秀美为基调。

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/6b10916338.html, 云南少数民族传统文化传承与保护 作者:张梦倩 来源:《神州·中旬刊》2018年第04期 摘要:随着我国科技经济的进一步发展,少数民族的文化传承方面面临巨大的挑战,这对于他们未来的发展是极为不利的。如何对像云南等少数民族传统文化的进行合理的传承和保护是现代社会亟待解决的问题之一。本篇文章将对云南少数民族的传统文化现状进行介绍并提出合理的保护措施,旨在进一步提高我国对于少数民族传统文化的传承和保护力度。 关键词:云南少数民族;传统文化;传承保护;优化措施 云南有二十六个少数民族,是一个多民族的杂居区。因为多个民族居住在一起会使得社会生产、生活等方面会有所差异,这些差异使得云南少数民族文化有着多样的特色。但是随着经济科技的不断发展,少数民族的传统文化也有一部分在逝去,这引起了社会各界的关注。本篇文章将对云南少数民族的传统文化现状进行介绍并提出合理的保护措施。 1 云南少数民族的传统文化现状 云南少数民族的传统文化有古老的成分,也有现代的成分。其中优秀的文化可以推进社会的发展,而落后的文化则会阻碍社会的发展。接下来就对云南少数民族的传统文化现状进行思考介绍,主要有以下几个方面: 1.1 文化多层次 在云南不同的区域,文化也是很不一样的。比如说在交通比较落后的地区,民族的传统习惯、生产生活方式等文化基本上完整的保留,一般都是在西双版纳、德宏傣族等。但是在科技的影响下,完整保留传统民族文化的现象是十分少的,在交通比较便利的地方,人们的文化是半汉化的状态,有的时候会穿着汉族的服饰,也会讲汉语。他们对于自己的传统文化保留了一部分,但是同时也受到了汉族文化的影响,这种现象在少数民族中是最常见的。当然也有一部分少数民族已经与汉族基本没有什么差别了,他们从服饰、语言、习惯等方面已经被汉化了。在对云南少数民族进行区分可以根据他们汉化的程度来进行判断。 1.2 国家对于少数民族传统文化的重视程度提高 在现代社会中对于口承文化和非物质文化遗产的保护已经是少数民族文化保护的热点,国家和社会对于少数民族传统文化会更加深程度的进行发掘、整理等。我国在云南实行了民族文化大省的战略,这使得少数民族文化受到了更多的保护,但是同时它也面临着被现代文化冲击的威胁。比如说旅游可以帮助传统文化资源保存,使得当地文化与现代文化的联系进一步加深,这对于当地的经济发展来说是极为有利的。同时旅游也可能会使得该区域的民族传统文化被破坏而使得该地的发展存在一定的困难。

北流饮食文化 金保1033班100402313343 甘欣冉 北流市是广西远近闻名的特色工业城市,旧称“粤桂通衢”、“古铜州”,历史上曾“富甲一方”,素有“小佛山”和“金北流”之称,是世界铜鼓王的故乡、荔枝之乡、陶瓷之乡、水泥之乡、中国著名侨乡、建筑之乡、水稻高产之乡,随着北部湾经济区的开发与东部产业转移的承接,北流正在成为中国南方璀璨的明珠。 北流市地处亚热带,雨水丰沛,山脉纵横,河流绵延流长,湖泊、池塘星罗棋布,水产养殖和捕捞业自古以来就很有名。“陆川猪、北流鱼,博白蕹菜、玉林大蕃薯……”这首介绍桂东南特产的民谣脍炙人口,远近闻名,道出了北流鱼的知名度。北流鱼之中,其鲜盛者,当属隆盛河鱼,其珍异者,则非鸭塘鱼莫属。又,若论知名度,则全广西乃至全中国,无鱼能出鸭塘鱼之右也。因此,“北流鱼”特指被称之为鱼中之王的北流特产鸭塘鲮鱼。鸭塘鱼骨刺脆软,肉质肥嫩,无腥味,不粘锅,煎后冒油,留影锅底,无骨无渣,鲜美异常, 品后唇齿留香,回味无穷,绝非一般鱼可比。鸭塘鱼的外形特点是鱼尾皆 缺去一角,肉质的特点是鱼骨皆酥软可品嚼;特佳者,举鱼齐胸掉下地,鱼骨便断。鸭塘鱼,史载明清已成为进贡皇上的贡品。作为地方特产,建国以来曾经多次招待过二十多个国家旅游团体,以及党中央领导人和各层 次的高级官员,知名人士,很多侨属出国探亲,访友,都把鸭塘鱼带给远 方的亲人。在2000年、2001年、2002年全区餐饮美食大赛中,鸭塘鱼连 续三年荣获金奖,现在,根据群众的要求,鸭塘鱼已包装成食品,是探亲、访友最佳礼品,是北流形象的极品鱼。 北流鱼不仅出名,还盛产荔枝。自古以来,就有“荔枝之乡”之称。 就桂东南地区来说,荔枝要到夏至才熟透,把荔枝皮剥开,表皮的一层红色,从壳里面也看得到,亦即红过壳了。北方能吃到荔枝还真不容易啊,这时节荔枝树的绿叶间一丛一丛地红,是南国特有的景色。杨贵妃爱吃荔枝,就要从数千里外传送,味未变,已至京师。长安的数十里外,应该是岭南吧,为什么贵妃独嗜荔枝呢?若从正史所说,贵妃是北方人,便不好索解。近年广西容县人声称杨贵妃是容县的姑奶奶,容县毗邻著名的荔枝产地北流,如是,“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”边合情在理了。北流人吃荔枝可是相当挑剔的,一张入园券,任你拣着吃个够,内行人总要平鳞,软质,皮薄,个大,足圆就摘,最好的,还是桂味,肉多,核小。 此外,北流凉亭鸡也是一名产,原产于广西北流市塘岸镇凉亭村,俗

10个少数民族饮食习惯 1、白族饮食习惯 白族注重节庆,几乎每节都有一至数种应景食品。如春节吃叮叮糖、泡米花茶和江斋饭;三月街吃蒸糕和谅粉;清明节吃凉拌什锦和“斋筵香”(炸酥肉);端午节吃粽子和雄黄酒;尝新节吃新豆、嫩瓜和陈谷掺新米饭;火把节吃甜食和各种糖果。 白族也有饮食忌讳,主要是大年初一不用铁刀,主妇做饭应悄无声息,不能吹火,须到井边“汲新水”。丧家做饭,一律清煮清炒,不能用红色食料,不能做红包菜肴。进扭时长辈上坐晚辈侍奉。 2、苗族饮食习惯 苗族饮食习俗自有其特点。黔东南、湘西、海南岛和广西融水的苗族,主食为大米,也有玉米、红薯、小米等杂粮;黔西北、川南、滇东北的苗族,则以玉米、土豆、荞子、燕麦等为主食。副食种类很多,肉类有自家养的家畜、家禽和鱼类,蔬菜有豆类、菜类、瓜类,此外还采集野菜和从事渔猎等以补充。酸辣二味是苗族生活中不可缺少之物。过去,由于山区缺少食盐,因此很多苗族人民终年淡食,只能以酸辣调味,日久形成习惯。

3、回族饮食习惯 回族主食中,面食多于米食,在饮食生活习惯中喜欢吃甜食,在菜肴中回族喜欢吃羊肉,对羊肉特别的感兴趣。 4、东乡族饮食习惯 东乡族的日常饮食多为小麦、青稞、玉米、豆子、谷子、荞麦、胡麻和沙甜肥大的"东乡土豆";"东乡土豆"水少面饱,沙而甜,含淀粉量高,东乡人常用土豆作点心、醋、粉条等多种食品,深受人民喜爱。副食是鲜嫩醇香的"栈羊"、牛、鸡、蛋、蔬菜和瓜果。他们一日三餐,饭菜合一、多原料合烹是其饮食的显著特色。 5、白族饮食习惯 白族人民喜吃酸、冷、辣等口味,并善于腌制火腿、弓鱼、螺丝酱、油鸡枞、猪肝胙等各种味美可口的菜肴。大理等中心地区的白族人民,还喜吃一种别具风味的“生肉”(或称“生皮”),即将猪肉烤成半生半熟,再切成肉片或肉丝,佐以姜、葱、醋、辣椒,以宴请客人。白族人民喜好饮茶。一般饮用烤茶时,用一陶制小茶罐将茶叶烤黄,冲以沸水,顿时热气翻腾,芳香四溢。烤茶一般冲水三道,边煨烤边品茗:初饮觉得其味微苦,再品则甘香醇厚,后觉其味甘甜,愈品味道愈美,满齿留香,令人回味不止。此谓“头苦、二甘、三回味。”

云南鲜花饮食文化大全 (作者:云南食材观GM) 鲜花入馔,古已有之。早在两千多年前,我国的儒家,养生家、道家、佛家,出于养生保健、延年益寿的目的,就常以菊花为食。大诗人屈原的(离骚》中就有“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英”的诗句。在当时的士

大夫阶层中,食花与洁身养性联系在一起。《神农本草经》中也提到食用菊花会“服之轻身耐老”据史料记清朝的慈禧太后对花卉食品情有独钟,宫廷御厨为了迎合她的喜好,开发出许多花馔食品,而且流行至今。云南素有“植物王国”、“天然花园”的称誉,鲜花入馔更是普遍。云南各族人民早就有用花入药、以花为宴的习俗,云南十八怪,鲜花当蔬菜的民间谚语。在云南,鲜花不仅仅是楚楚动人的一种景致,更是养生健康美容的代名词。由于低纬高原气候的影响,整个云南境内全年花开不败,四时竞妍的鲜花不仅是观赏的植物,而且还是餐桌上时兴的菜肴,几乎每一种可食之花都与一种种菜谱联系着。 云南省是植物种类最为丰富的地方,并且云南各民族有着食用花卉的习惯和爱好,刘怡涛等(2001)共调查了云南省303 种食用花卉,它们分别属于74 个科,178 个属。其中广泛分布或栽培的70 种,热带地区118 种,亚热带地区93 种,温带及寒冷地区22 种。在市场上比较常见的食用花卉在50 种左右,如:木本植物:菊花、桂花、月季、桃花、茉莉、槐花、杏花、玫瑰、木槿、映山红、厚朴花、玉兰花、梅花、梨花、牡丹、木

芙蓉、腊梅、玳玳花、海棠花、桅子花、山茶花、珠兰、丁香、迷迭香等;多年生草本植物:荷花、旱金莲、凤仙花、金银花、芦荟、薄荷、兰花、墨兰、罗汉果;一二年生草花:鸡冠花、金莲花、金盏菊、月见草、万寿菊、野菊、千日红、红花、勿忘我等;球根类:百合、郁金香、美人蕉、晚香玉花等。云南人舍不得春去花落。每到春天,不论是男女老少都赶往山上,边采摘野花边唱山歌,采得百花之后,晒干腌制,用罐储起来待用。 在云南,吃花并可不是哪一个人的特色或专利,全民喜爱!

少数民族传统文化调查问卷 同学,您好!我们是2014暑期赴云南调研团队,本次调研主要针对云南少数民族传统文化传承,此次调查问卷目的是提前了解大学生对少数民族传统文化的认知程度及相关问题,非常感谢您的配合!祝,假期快乐! 1、请问你是少数民族吗? (若选不是,跳转至第5题开始作答) A、是 B、不是 2、若是少数民族,请问你是什么民族? 3、请问你是否参加过具有少数民族特色的活动或者节日? A、经常C、有过一两次经历 B、偶尔D、从未 4、请问你是否依旧保留你的民俗习惯? A、完全按照民族风俗生活 B、大部分保留 C、只参与少数重大的民族节日和活动 D、已经完全汉化

5、云南是我国少数民族最多的省份,你曾经到过云南吗? A、去过C、没有,但比较想去 B、没有,并不感兴趣 6、你知道云南有几个少数民族? A、不知道C、52 B、36D、56 7、你知道哪些云南少数民族?比如(在选项下划勾)*[多选题] A、白族D、独龙族G、景颇族J、我都不知道 B、傣族E、傈僳族H、哈尼族 C、纳西族F、佤族I、彝族 8、你知道或者听说过哪些云南少数民族节日?比如(在选项下划勾)*[多选题] A、“东方的狂欢节”——火把节 B、傣族的新年——泼水节 C、“昔日繁盛几春秋,百万金钱似水流。”——大理三月街民族节 D、上刀山、下火海——刀杆节 E、最隆重的少数民族舞会——木脑纵歌 F、最有名的斗牛节——苗族斗牛会

G、基诺族的成人礼 H、以上我都不清楚 9、你知道关于云南的哪些影视、音乐、艺术作品,比如(在选项下划勾)*[多选题] A、《彩云之南》C、《阿诗玛》E、我并没有听过这些 B、《五朵金花》D、《云南印象》(大型舞台剧) 10、你听过或吃过以下云南特色小吃吗(请在选项下划勾)*[多选题] A、过桥米线D、傣族竹筒饭G、滇池麻鸭 B、大理三道茶E、宣威火腿H、昭通天麻炖鸡 C、乳扇F、丽江粑粑I、这些我都没吃过 11、若您为汉族,请问你对于少数民族的态度是 A、少数民族与汉族无明显区别,都是中华民族大家庭的一份子 B、少数民族在经济、文化等方面比不上汉族,需要汉族的帮助 C、少数民族落后于汉族, D、其他* E 12、若您为少数民族,请问你对于少数民族这一身份的态度是 A、有优越感C、没有特别的感觉E