王轶群老师八类阅读A总结经济学人文艺1月

- 格式:pdf

- 大小:948.87 KB

- 文档页数:44

2025届十五校教育集团鄂豫皖五十三校高三上学期8月联考语文试题一、现代文阅读阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:信息、影像和精致印刷等技术的发展,打破了字符出版不可撼动的神话,图小说、绘本、图文书等成为较容易赢得读者和利润的图书类别。

有人称这一时代为“阅时代”。

“阅”通过视觉器官接受和处理光信号;“读”是将文字符号解码为语音符号,进而理解其意义。

人类原本是想借助直接图像来交流的,因为技术条件不支持,才发明了符号间接交流法。

现代技术解决了图像和影像的精确重现问题。

进而克服了语音和影像的一闪即逝的缺陷,并通过电子书签使“阅影像”如同“读文字”一样可间断和接续,这就使“阅”的方式传播和接受信息成为普遍的可能,动摇了文字传播的唯一性。

阅图较读文轻松,是因为大脑不需额外解码。

文字的用量也开始浓缩了,是因为交流手段的多样性和传播的便利(如微博)。

视觉器官天生是用来感知影像的。

阅图时,大脑皮层兴奋的面积要远大于读文,在更多神经元参与的情况下,接受信息更快、效率更高,所以,“阅时代”将使人更聪明而不是趋于弱智。

“读”是后天习得的技能,“阅”则是人类的天性。

“阅”更容易被记忆,利用图形来强化记忆,已被心理学界广泛应用。

正如国家有国旗国徽,企业有LOGO,商品有商标。

写作要形象,说话打手势,也是让受者更易形成影像。

字符的缺点是间接信息,在解码中可能添加受者的东西,这就是联想。

但联想只是提取了受者脑中既有信息,并未增加新东西,而原信息则可能走形。

用图表达一匹马,传递的信息具有确定性;而用“马”字来表达,无论再加多少形容词,受者的脑中都不可能再现授者想要表达的那匹马。

其实,阅并非必然妨害想象力,因为读中的联想完全可以变成阅后的联想,只是思维方式变化了。

从总体上说,“阅时代”将极大激发人们的想象力。

因为许多想象是文字难以表达的,而现代数码技术几乎可以表达人的任何想象——电影《阿凡达》就是一个例证。

抽象思维的基础是形象,表达抽象思维的文字符号也可用非文字符号替代。

语文试题答案【答案】1. B【解析】【1题详解】本题考查对原文内容的理解和分析能力。

要做好这类题,需要全面提取信息,精准筛选,细心比对,灵活理解。

常见的陷阱设置有:遗漏信息、添油加醋、未然与已然、偷换概念、张冠李戴、曲解文意等逻辑错误。

本题要求选择“关于原文内容的理解和分析,正确的一项”,宜采用排除法。

A项,“因为孔子有‘君子坦荡荡’的风格”这个地方,强加了因果关系。

C项,曲解文意,孔子“称赞管仲又攻击管仲,不值阳货为人又回拜阳货”,不是他“比孟子有耐性”,而是出于对“礼”的尊重。

D项,错在“一定与《论语》《孟子》的取材、二人生活的时代、个性有关”这个地方。

选项犯了“或然”与“必然”混淆的错误,原文是“或许《论语》与《孟子》两部书的取材记载不同,也有影响”。

故选B。

2. D【2题详解】本题考查对原文论证和语言特点的分析理解能力。

在高中语文教学中,“论证”一般指论证方法、论证结构、论点、论据等内容。

论述类文本阅读常用的论证方法有举例论证、引用论证、对比论证、比喻论证、因果论证与类比论证等六大类;论证结构主要包括“横向展开议论”(并列结构)与“纵向展开议论”(递进结构)两种。

本题要求选择“对原文论证的相关分析,不正确的一项”,宜采用排除法。

D项,错在“从不同的角度阐述了孔孟思想有本质的区别”这个地方。

其实,孔孟思想没有本质区别,孟子思想是对孔子的继承和发展。

故选D。

3. C【3题详解】本题考查根据原文内容进行推断的能力。

本题考查根据原文内容进行推断的能力。

做这类题往往需要对原文进行“推断和想象”,所以选项的内容就不再是原材料的简单重复,而是在原句的基础上,加上了命题者自己的理解。

要解答好这类题目,首先要做到对材料的熟悉和理解,以便解题时迅速找到其在材料中的相关区域,进而进行比较、分析、推断;其次,要清楚选项都是在文中句子基础上进行的合理推断,绝不是凭空进行的,所以找到原来的句子,联系上下文筛选信息、推敲选项;将选项和原文信息进行比较时,掌握一些常见的设错方式很有必要,从而使思维变得更加敏捷,提高解题速度和准确率。

2025届深圳外国语高三语文上学期9月考试卷一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:脂砚斋有一段评语:“一部大书起是梦,宝玉情是梦,贾瑞淫是梦,秦(可卿)之家计长策又是梦,今(香菱)作诗也是梦,一并《风月鉴》亦从梦中所有,故《红楼梦》也。

余今批评亦在梦中,特为梦中之人特作此一大梦也。

”脂砚斋是有可能谙悉作家本人的创作心态乃至其人生观念的,上述评语道出的,未必不是《红楼梦》藉以诞生的一个心理动因,即作品是曹雪芹屡历幻灭之后“人生如梦”思想的某种程度的折射。

拆解作为全书总纲的前五回,便可洞悉两条重要线索:一条是“林黛玉抛父进京都”(第三回),这是全书现实故事(情事、家事、政事抑或还有国事)的“真正”开端,也是主要人物活动地——贾府——生活的“真正”开始;另一条是“游幻境指迷十二钗”(第五回),这是全书梦幻故事的“真正”开端,也是以总体预述的方式对众女钗未来命运的第一次(也是最全面的一次)暗示。

这两条线,分别是对悲剧男女主人公的第一次较全面描写,也借助他们的活动分别敲响人间(大观园)现实故事和天上(太虚幻境)神话故事的开场锣。

自此,各种矛盾遂陆续展开,各色人等方粉墨登场。

在前五回中,作者安排一甄一贾、一僧一道的出现,主要是为了全面交待两个故事得以产生、发展的环境与背景,其中的僧道更起着连接天上与人间、梦幻与现实的艺术重任。

作家着力刻画现实与神话两个世界(其实质为一个世界)的艺术初衷在“总纲”部分已露端倪,神话是现实的前缘,现实是神话的后续,两个世界的并置与交融才是作品的结构主框。

这一以神话为起点、支点和终点的结构主框是梦化的、超俗的,因而也是极富有诗意。

“由来同一梦”。

《红楼梦》写了大大小小十几个梦,不仅量多,而且质胜:有写实之梦,有象征之梦;有主角之梦,有配角之梦;有实记其梦,有醒后说梦;有详写之梦,有略写之梦……应有尽有,不一而足。

一部《红楼梦》简直就是一本“梦境大全”!曹雪芹苦心经营的这许多梦境,不但在内容上以别一种素材充实了作品,加深了对题旨的阐发,更是在形式上把纯粹的现实主义描写向着诗意化开掘了一大步。

湖南省长沙市一中2025届高三上学期月考(二)语文本试卷共10页,时量150分钟,满分150分。

一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一中国诗词讲究含蓄,以淡为美。

而英美诗歌则比较奔放,以感情激越为胜。

另外,中国诗词多以歌颂为主,而英美现代诗歌多以揭露为主。

中国诗人或托物言志,或借景抒情,永远把自己的情感埋藏于诗词之中,我们只有通过“感悟”才可能感觉出其美,最突出的例子莫过于马致远的《天净沙·秋思》。

他几乎没有用一个表达感情的词语,只是把“枯藤”“老树”“昏鸦”简单地排列在一起,寥寥几笔便勾勒出一幅凄凉寂寥的景象,后面两句把几种事物列在一处,却恰如其分地渲染了寂寞、惨淡的气氛,“夕阳西下”更是给整幅画面涂上了一层昏黄的颜色,最后一笔带出“断肠人在天涯”,感觉上前后好像并无直接联系,但感情是连贯的,思路也是连贯的。

一口气读下来,仿佛自己就是诗人所描绘的画中的游子,引起强烈的共鸣。

然而几种事物的并列,虽然没有任何的主观感情,却比再多的语言都要强烈地表达了一种孤寂凄清的感情,这正是中国古典诗歌的魅力所在。

相比之下,英美现代诗歌强调写资本主义社会中畸零人的心理,比较直率地把诗人的所要表达的意思表现出来,直抒胸臆而毫无造作,言尽而意亦尽,回味的空间相对缩小了,但这样比较符合西方人的心理特征、思维特征。

(摘编自吕洋《中西方诗歌比较》)材料二①与中国古典诗歌弱化主体的倾向不同,西方诗歌中的主体差不多总是在场的。

以十四行诗为例,主体总是堂而皇之地出现在诗中,站出来讲话。

这样,西方诗歌就形成了与中国诗歌迥然不同的风格。

②诗歌的风格离不开其文化土壤。

在中国,流行的思想是人与自然的和谐,这种观念的形成与中国人的生活方式和生活环境有关。

早在新石器时代,农业经济就已经建立起来。

几千年来,自给自足的经济稳定繁荣,因此,人们非常依赖自然环境,对自然世界的任何微妙变化都很敏感,他们渴望与自然亲密接触。

第六单元训练情操与志趣人应该有怎样的品格与志趣本单元的几篇古代诗文从不同角度回答了这一问题。

它们或以睿智雄辩论述人生理想与担当,或以奇特想象寄寓不凡的追求,或以生动事迹彰显人物品格,或以诗意语言抒写人生感悟与思考。

阅读这些经典作品,要用心去感受古人的智慧与胸襟。

学习本单元,要借助注释和工具书,整体感知课文内容大意,还要多读熟读,积累常见文言词语和名言警句,不断提高自己的文言文阅读能力。

群文阅读一、阅读韩石山的《想起母亲就想哭》,完成下列小题。

想起母亲就想哭①我小时候,不怎么看得起我的母亲。

她的漂亮,当年没有察觉;她的贤惠,更没有体会。

只觉得她太糊涂,甚至可以说是愚蠢。

再就是,嘴太笨。

不说跟外人说话了,就是跟我说话,也像是理短似的,嗫嗫嚅嚅,没个痛快的时候。

晚年她得了失语症,我一面心疼,一面又想,若她像我这样伶牙俐齿,虚说白道,什么病都可以得,也不会得这么个病。

②我家有些特殊,父亲在外省工作,每年只有短短的十几天假期,平日,家里是祖父祖母当家。

母亲15岁嫁到我家,直到祖父母过世,一直是个小媳妇。

祖父也有工作,在镇上的百货公司,家里实际当家的是祖母。

祖母是继室,只比她大10岁,很严厉,说一不二,偶尔也会问我想吃什么,就让做顿什么,从来不会问她。

她呢,只有做饭的份儿。

这也是让我看不起的一个原因。

③上小学时,学校要个什么费用,多是跟祖父要,有时祖父不在家,也会跟母亲要。

记得有次要买什么,三毛钱吧,我说五毛。

母亲一面掏钱一面问:够吗?那一刻,一面后悔没有多说些,一面又暗暗埋怨母亲太糊涂,这么个小把戏也识不破。

后来多次都是这样,不问别的,只说:够吗?④大学毕业,迷上写作,有次在老家,要写篇散文,想写些小时候的事。

便问母亲,当年我那样骗她,她就没一点感觉吗?我希望她说,她是感觉到了的,只是太爱我这个儿子,也就不点破。

不料母亲瞪着那双美丽而略显痴愣的大眼,反问我:你那么小,就骗你妈吗!弄得我一点情绪也没有,文章,只好不写了。

雅礼中学2025届高三月考试卷(三)语文命题人:审题人:本试卷共四道大题,23道小题,满分150分。

时量150分钟.得分:________一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)阅读下面的文字,完成1~5题。

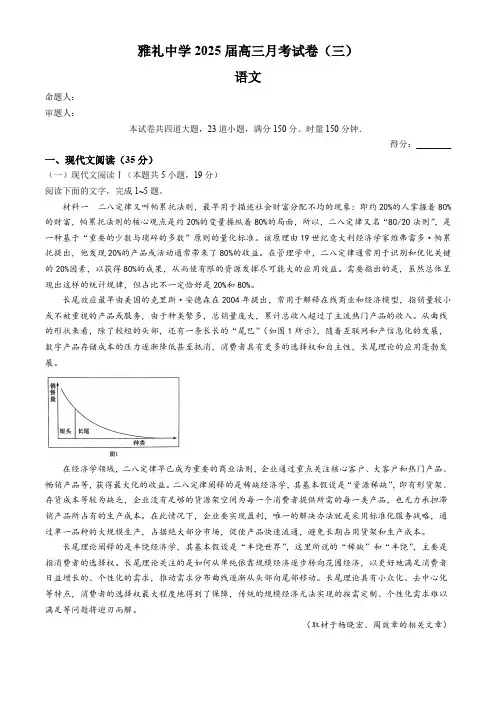

材料一二八定律又叫帕累托法则,最早用于描述社会财富分配不均的现象:即约20%的人掌握着80%的财富,帕累托法则的核心观点是约20%的变量操纵着80%的局面,所以,二八定律又名“80/20法则”,是一种基于“重要的少数与琐碎的多数”原则的量化标准。

该原理由19世纪意大利经济学家维弗雷多·帕累托提出,他发现20%的产品或活动通常带来了80%的收益。

在管理学中,二八定律通常用于识别和优化关键的20%因素,以获得80%的成果,从而使有限的资源发挥尽可能大的应用效益。

需要指出的是,虽然总体呈现出这样的统计规律,但占比不一定恰好是20%和80%。

长尾效应最早由美国的克里斯·安德森在2004年提出,常用于解释在线商业和经济模型,指销量较小或不被重视的产品或服务,由于种类繁多,总销量庞大,累计总收入超过了主流热门产品的收入。

从曲线的形状来看,除了较短的头部,还有一条长长的“尾巴”(如图1所示),随着互联网和产信息化的发展,数字产品存储成本的压力逐渐降低甚至抵消,消费者具有更多的选择权和自主性,长尾理论的应用蓬勃发展。

在经济学领域,二八定律早已成为重要的商业法则,企业通过重点关注核心客户、大客户和热门产品、畅销产品等,获得最大化的收益。

二八定律阐释的是稀缺经济学,其基本假设是“资源稀缺”,即有形货架、存货成本等较为缺乏,企业没有足够的货源架空间为每一个消费者提供所需的每一类产品,也无力承担滞销产品所占有的生产成本。

在此情况下,企业要实现盈利,唯一的解决办法就是采用标准化服务战略,通过单一品种的大规模生产,占据绝大部分市场,促使产品快速流通,避免长期占用货架和生产成本。

江西省南昌市2022-2023学年高一上期末语文试题一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:西方社会的基本单位是团体,团体是有界限的,不能模糊,这种格局不妨称之为团体格局。

如果有朋友写信说他将要“带他的家庭”一起来看你,你就知道要和他一同来的是哪几个人。

在英美,家庭包括他和他的妻子以及未成年的孩子。

如果他只和太太一起来,就不会用“家庭”,在我们中国常用“阖第光临”,但是很少人能说出这个“第”字究竟应当包括些什么人。

提到了我们的用字,这个“家”字可以说最能伸缩自如了。

“家里的”可指自己太太一个人,“家门”可指叔伯侄子一大批,“自家人”可以包罗任何要拉入自己的圈子,表示亲热的人物。

为什么我们这个最基本的社会单位的名词会这样不清不楚呢?在我看来却表示了我们的社会结构本身和西洋的格局是不相同的,西洋的格局是一捆一捆扎清楚的柴,我们的格局(实际上就是差序格局)则好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。

每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。

被圈子的波纹所推及的就发生联系。

每个人在某一时间某一地点所动用的圈子是不一定相同的。

我们社会中最重要的亲属关系就是这种丢石头形成同心圆波纹的性质。

亲属关系是根据生育和婚姻事实所发生的社会关系。

从生育和婚姻所结成的网络,可以一直推出去包括无穷的人,过去的、现在的和未来的人物。

这个网络像个蜘蛛的网,有一个中心,就是自己,我们每个人都有这么一个以亲属关系布出去的网,但是没有一个网所罩住的人是相同的。

在我们乡土社会里,不但亲属关系如此,地缘关系也是如此。

在传统结构中,每一家以自己的地位作中心,周围划出一个圈子,这个圈子是“街坊”。

有喜事要请酒,生了孩子要送红蛋,有丧事要出来助殓,抬棺材,是生活上的互助机构。

可是这不是一个固定的团体,而是一个范围。

范围的大小也要依着中心的势力厚薄而定。

像贾家的大观园里,可以住着姑表林黛玉,姨表薛宝钗,后来更多了,什么宝琴,岫烟,凡是拉得上亲戚的,都包容得下。

北京第十八中学2021年高一语文月考试卷含解析一、现代文阅读(35分,共3题)1. 阅读下面的文字,完成下面小题。

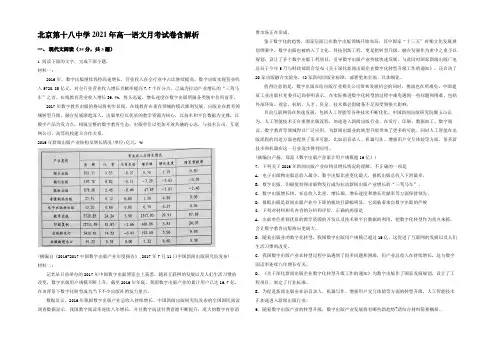

材料一:2016年,数字出版继续保持高速增长,营业收入在全行业中占比继续提高。

数字出版实现营业收入5720.85亿元,对全行业营业收入增长贡献率提高7.7个百分点,已成为拉动产业增长的“三驾马车”之首。

在线教育营业收入增长39.4%,势头迅猛,增长速度在数字出版所属各类别中名列前茅。

2017年数字教育出版的格局将初步显现,在线教育在垂直领域的模式顺利发展。

出版业在教育领域转型升级、融合发展渐趋深入,出版单位以优质的教学资源为核心,以技术和平台数据为支撑,以数字产品为发力点,构筑完整的数字教育生态。

出版单位以更加开放共融的心态,与技术公司、互联网公司、高等院校建立合作关系。

2016年新闻出版产业结构及增长情况(单位:亿元,%)(摘编自《2016-2017中国数字出版产业年度报告》,2017年7月11日中国新闻出版研究院发布)材料二:记者从日前举办的2017年中国数字出版博览会上获悉,随着互联网的发展以及人们生活习惯的改变,数字出版用户规模不断上升,截至2016年年底,我国数字出版产业的累计用户已达16.7亿。

在该背景下数字化转型成为当下不少出版社的发力重点。

数据显示,2016年我国数字出版产业总收入持续增长。

中国新闻出版研究院发布的全国国民阅读调查数据显示,我国数字阅读率连续八年增长,并且数字阅读付费意愿不断提升,庞大的数字内容消费市场正在形成。

鉴于数字化的趋势,国家层面已在数字出版领域开始布局,其中国家“十三五”时期文化发展规划纲要中,数字出版也被纳入了文化、科技创新工程,更是把转型升级、融合发展作为重中之重予以规划,设计了多个数字出版工程项目,引导数字出版产业持续快速发展。

与此同时国家新闻出版广电总局于今年5月与财政部联合发布《关于深化新闻出版企业数宇化转型升级工作的通知》,还启动了20家出版融合实验室,42家新闻出版业标准,部署更加全面、具体细化。

2022-2024北京重点校高一(上)期末语文汇编论述类文本阅读一、论述类文本阅读(2024北京石景山高一上期末)阅读《旧著<乡土中国>重刊序言》,完成小题。

旧著《乡土中国》重刊序言这本小册子的写作经过,在“后记”里已交代清楚。

这里收集的是我在四十年代后期,根据我在西南联大和云南大学所讲“乡村社会学”一课的内容,应当时《世纪评论》之约,而写成分期连载的十四篇文章。

我当时在大学里讲课,不喜欢用现成的课本,而企图利用和青年学生们的接触机会,探索一些我自己觉得有意义的课题。

那时年轻,有点初生之犊的闯劲,无所顾忌地想打开一些还没有人闯过的知识领域。

我借“乡村社会学”这讲台来追究中国乡村社会的特点。

我是一面探索一面讲的,所讲的观点完全是讨论性的,所提出的概念一般都没有经过琢磨,大胆朴素,因而离开所想反映的实际,常常不免有相当大的距离,不是失之片面,就是走了样。

我敢于在讲台上把自己知道不成熟的想法,和盘托出在青年人的面前,那是因为我认为这是一个比较好的教育方法。

我并不认为教师的任务是在传授已有的知识,这些学生们自己可以从书本上去学习,而主要是在引导学生敢于向未知的领域进军。

作为教师的人就得带个头。

至于攻关的结果是否获得了可靠的知识,那是另一个问题。

实际上在新闯的领域中,这样要求也是不切实际的。

在教室里讲课和用文字传达,公开向社会上发表,当然不能看作一回事。

在教室里,教师是在带领学生追求知识,把未知化为已知。

在社会上发表一种见解,本身是一种社会行动,会引起广泛的社会效果。

对实际情况不正确的反映难免会引起不良的影响。

我是明白这个道理的,在发表这些文章之前,犹豫过。

所以该书初次出版时在“后记”中向读者恳切说明:由于刊物的编者“限期限日的催稿,使我不能等很多概念成熟之后再发表。

”“这算不得是定稿,也不能说是完稿,只是一种尝试的记录罢了。

”尝试什么呢?尝试回答我自己提出的“作为中国基层社会的乡土社会究竟是个什么样的社会”这个问题。

王轶群考研英语“翻译&写作”笔记整理阅读及作文考查要点分析:阅读A——考查:词汇+语法+语言逻辑阅读B——考查:语言逻辑(新题型)阅读C——考查:词汇+语法(翻译)阅读A=阅读B+阅读 C 从翻译(长难句分析及表达)着手。

考研英语的实质用九篇文章(完型1+阅读6+写作2)来考查学生对英语词汇、语法、逻辑的掌握。

汉,写作:汉英,都是考查表达,是英汉思维的转换)王轶群翻译&写作(二者是相通的,翻译:英一、定语和定语从句(一)定语和定从的翻译(中心词为主要部分,修饰语为次要部分)1、一般定从——采用“形容词法”还是“补充成分法”取决于定从的长短一般定从:N +adj. 译成adj.+N; N1+of+N2 N2+of+N2; N1+prep.+N2 prep.+N2+N1;N+定从定从修饰ABCD 几部分并列结构的定从:①(A ,B,C,and D)+定从②A ,B ,C+定从,and D 定从只修饰C 部分③(A,B ,and C)+定从,and D 定从修饰ABC eg :I have an apple that is red. 我有一个红苹果。

/ 我有一个苹果,苹果是红的。

定从基本翻译法则一:根据英语先主后次、汉语先次后主的原则,定从表修饰,可以将定从当作形容词,放在名词基本翻译法则一定从基本翻译法则一前面来翻译,称之为“形容词法” 。

定从基本翻译法则二:根据定从是不完整句原则,可以将其所缺成分补充完整,一个句子分译成两个分句,称之为基本翻译法则二定从基本翻译法则二“补充成分法” 。

2、嵌套定从(定从套定从/后置定语)——如:2003 年64 题& 2005 年47 题嵌套定从翻译原则:外面的大定从相对较长,采取“补充成分法” ;里面的小定从相对较短,采用“形容词法” 。

嵌套定从翻译原则3、后置定语——后置定语是定从中省略了关系词和be 动词(虚动词)之后形成的 e g :2001 年71 题:There will be television chat shows (翻译时补充上that will be)hosted by…… 后置定语翻译法则:后置定语翻译法则:将后置定语补充上关系词和be 动词,按照定从的翻译法则来处理。

文学类文本阅读专题(四)【河南省周口市2024-2025学年高一上学期期末】阅读下面的文字,完成文后各题。

百里滩刀客李子胜(1)时令过了立秋,三十出头的爷爷每天都亢奋得失眼,不论白天黑夜,脑子里全是一扎长的大对虾,瓦片似的大海蟹,光屁股娃娃大小的鲈鱼。

出海打鱼,就是抢银春金秋两季,卖足了现洋,好偎冬过年。

(2)凌晨,码头上人影幢幢。

爷爷解开缆绳,和另一个外号叫“狼鱼”的驾长搭讪着。

有个竹竿一样纤瘦的生疏人不知道什么时候已经站在狼鱼的船边。

让爷爷惊讶的是,竹竿手里拿了把对虾大小的刀子,刀子在晨光里灰白的颜色把爷爷的心刺了一下。

(3)这是个刀客。

爷爷小声咕嚷着。

船老大出海,就怕遇到这种讨钱的刀客。

刀客不是你给个饽饽就能打发的小乞丐,他们要的是钱,少了,就把刀子在额头、胳膊上刺,刺得鲜血淋漓时,你就必需给更多的现洋。

渔民出海,原来就是脑袋别在裤腰带上,都怕遇到晦气,出海的时候,最怕见到血光。

(4)狼鱼和竹竿对峙了片刻,抖抖地摸出一块现洋,但是,刀客不接,而是把刀子缓缓举过了额头。

狼鱼啐了口唾沫,要饭还嫌馊,爱要不要!爷爷看到灰白色一闪,竹竿额头立即殷出了个红红的“一”字。

而狼鱼扔下那块现洋,已经把船推动了涨满海水的航道。

刀客把脸扭向爷爷,爷爷下意识地把手捂在空荡荡的腰间。

(5)爷爷说,兄弟,我真的没有钱,要不,你跟我出海吧,今日卖的钱都归你。

(6)刀客愣了片刻,向爷爷点点头。

(7)下好拖网,已经晌午,爷爷从船舱里拿出干粮和昨晚煮熟的一盆对虾,招呼刀客吃饭。

(8)刀客狼吞虎咽地吃完,看看爷爷,用浓浓的山东腔调说,大哥,看来你是好人。

(9)该起网了。

刀客抓过网绳,拉网很沉,网底快出水面时,网里的鱼翻动得水花四溅。

刀客娴熟地把鱼虾分拣进鱼篓,又内行地把拉网投到海里。

刀客说,东家,我帮你做两个月店员,工钱你看着给。

(10)在以后的一个月里,爷爷的鱼获让船老大们眼红,夸爷爷视力好,雇了好店员。

当爷爷每次看到刀客赤裸的上身胸前那个菊花般的伤疤时,心头总是惴惴的。

2023-2024学年贵州省三新联盟校高一上学期11月联考语文试题阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:(费孝通《乡土中国》第四章“差序格局”思维导图)材料二:《乡土中国》中“差序格局”一词高度概括了中国传统的社会结构、人际关系的逻辑和传统文化的特点。

具有丰富的文化意蕴和鲜明的社会特征。

一是差序格局的等级性。

差序格局中的“序”,有等级之意。

在儒家文化中,我国社会结构尤为注重人伦。

“伦是有差等的次序。

”君臣、父子、夫妇、政事、长幼、上下等都有着严格的伦理界限,不可逾越。

“亲亲也、尊尊也、长长也、男女有别,此其不可得与民变革者也。

”在传统社会中,差序格局与礼治秩序紧紧弥合在一起,可以说,差序格局是伦理纲常、等级有序等儒家伦理存在的社会基础,礼治秩序从文化上不断型塑造着、强化着差序格局的存在。

二是差序格局的伸缩性。

“在这种富于伸缩性的网络里,随时随地是有一个‘己’作中心的。

”在家族中,以己为中心,血缘关系越近,关系网络就越紧密。

依中国传统家族文化言,五服之内一般被视为差序格局的里层,五服之外则可伸缩,弹性度较大;外戚中,更是“一表三千里”。

从广泛意义上论,地缘、友缘、学缘、业缘等关系有时也纳入差序格局中的关系范畴。

如“老乡见老乡,两眼泪汪汪”“亲不亲故乡人,美不美家乡水”“一辈子同学三辈子亲”等民谚俚语对这种情形作了生动的描摹。

差序格局“范围的大小也要依着中心的势力厚薄而定”,中心势力愈雄厚,“格局”就愈大,反之就越小。

三是差序格局的壁垒性。

在传统社会中,差序格局体现的是稀缺资源的配置模式。

当资源稀缺时,如何分配资源,在没有国家计划和市场调节的情况下往往由个人依据与“己”关系亲疏远近这一标准进行。

离“己”愈近,得到的资源可能就愈多。

究其实质,这种资源配置模式的根本目的在于使自己利益最大化,保持已有差序格局的稳定性,同时具有强烈的排外性。

而在整个社会中,差序格局则成了社会资源合理配置与自由流动的结构性壁垒。

The art of Giorgio Morandi大师乔治·莫兰迪的杰作Games of perception观察游戏An artist of still lifes, including his own一生未出远门的静物画艺术大师Jan 19th 2013|From the print editionStill yet vital看起来仍然很有生气A SINGLE twisted sea shell; a tall vase tightly crammed with roses; a bunch of weeds: each was the subject of a still life by Giorgio Morandi, an Italian artist who died in 1964, aged 73. He was also drawn to bleached-out houses in scraggly landscapes and, occasionally, to portraiture. Yet he is known almost exclusively for his luminous, pale paintings of bottles, bowls and jugs. He transformed these seemingly banal, utilitarian objects into works of art.一只形状扭曲的海贝,一个紧紧插满玫瑰的高脚花瓶,一束花花草草,乔治·布兰迪(意大利艺术家,死于1964年,73岁)的每一个静物画都是此类主题。

他还画一些风景画,画中高低起伏的山上,房子像漂白过似的,偶尔他还画些人物肖像画,但是他最为人所知的是他那明亮而又灰白的瓶瓶罐罐的静物画。

他把这些生活中很平常实用的东西变成了艺术。

Morandi created more than a thousand paintings. He also drew and learned how to etch, which he then taught at the Accademia di Belle Arti in Bologna, his hometown.of Poetry”, an exhibition at the Estorick Collection of Modern Italian Art in London. The show is timed to celebrate the 15th anniversary of this intimate museum.莫兰迪创作了一千多张画,他还画版画,同时还在博洛尼亚(他的家乡)波伦亚艺术学院教授版画。

他的75幅版画(占他创作的版画总量的一半以上)在位于伦敦的现代意大利艺术Estorick展览作为中心展出。

这次展览同时庆祝这座宁静怡人的博物馆建馆15周年。

The etchings fill two spacious ground-floor galleries. A cosy room upstairs is hung with ten of Morandi’s delicate drawings, all from the Estorick’s collection. White-washed walls and stripped pine floors provide the calm setting for this lovely and instructive show.他的版画布满了底层两个画廊,楼上一个温暖舒适的房间里悬挂着十幅莫兰迪的精致的绘画,这十幅画全来自Estorick展馆。

白色的墙壁和条纹相间的松木地板为这次美好而又给人启发的展览提供了一个宁静的环境。

The display is chronological. The first work is a 1912 view over a bridge in Bologna;a mass of darkly inked straight lines. Within a decade Morandi became a master of the medium, although not every etching is a masterpiece. The only two portraits in the show, from 1925-26, are tight, even crude. The subjects, a man and woman, manage to be less animated than the shells and flowers of his still lifes.这次展览是按照作品年代顺序布置的。

第一件作品是1912年博洛尼亚的一座桥的总体概貌,画中使用了大量的黑色墨水线条。

在1912年的十年里莫兰迪从一个普通的画家蜕变成一个大师,尽管他的每一幅版图画并不都是杰作。

此次展览的唯一的两幅肖像画(创作于1925-26年),线条紧凑,甚至有些粗糙,此类题材静物作品中,相对于人物来说,他让那些贝壳和花草显得更有生气。

The many images of bottles and jugs, in rows or huddled in groups, seem like a world unto themselves. Created between 1915 and 1961, they are poetic, amusing and occasionally ominous. “Still Life of Vases on a Table”from 1931 is particularly arresting. At first it looks like a single line of vessels separated by unetched, white spaces. Another look reveals that these are not gaps but another row of vessels. Pleasure replaces perplexity as the viewer joins Morandi in a game of perceptual hide and seek. The exhibition concludes with four watercolours; two created in the last years of his life. Each one has only a few swift, bright strokes of colour, like Technicolour telegrams. But their message is not “less is more”. It is “less is everything”.这些瓶子,罐子的静物画成排地放在一起就像一个世界。

这些创作于1915~1916之间的画,看起来很有诗意,有趣,有的还预示着不祥之兆。

“桌子上的花瓶”(创作于1931年)尤其引人注目,初眼看去只有那一排花瓶,被未雕刻的空白视觉的“捉迷藏”的游戏中,内心的疑惑逐渐转为发现秘密时的欢喜。

展览最后以四幅水彩画作为结束,其中两幅是莫兰迪生命的最后几年里创作的,每一幅水彩画都是少量的一笔迅速带过的鲜艳色彩,就像色彩艳丽的电报一样。

这些画所给人们的启示不是“少就是多”,而是“简单就可表达一切”。

Morandi’s spare, dreamlike works helped reinforce the myth that the artist was something of a Zen monk, living at a remove from worldly demands and temptations. Certain facts of his life would seem to support this view. From the age of 19 until his death, he lived in the same Bologna flat, often with his three sisters. He did not go abroad until he was in his 60s, and then not far. He and his friends encouraged the belief that the artist shunned society, abhorred fame and had nothing to do with politics. Like some of Morandi’s etchings, this was a game; one that had the benefit of boosting sales.莫兰迪简约,梦幻般的艺术作品似乎印证了这种观念:这位艺术家就像佛教禅师一样,远离尘世的欲望和诱惑。

他的那些确凿的生活事实也表明了这一点:从19岁直到他去世,他一直博洛尼亚的同一所公寓里,还经常和他的三个姐妹住在一起。

直到60岁时他才第一次出国,而且走的还不远。

他和他的朋友坚守的一条信仰就是:艺术家应该远离社会,憎恶名誉,还有不要和政治扯上关系。

就像莫兰迪的其他版画一样,这就像一个游戏,人人都可以通过提高价格来获利。

Posthumous accounts of his life based on previously unknown material exploded this myth. Morandi—a handsome if shy man with a winning smile, a quick wit and a towering stature—was formidably well connected with Italy’s cultural leaders before, during and after the fascist decades. He first exhibited at the Venice Biennale in 1928, and Mussolini was a proud owner of several of his etchings. Later, as ever more intellectuals and the artsy rich wanted his work, from Federico Fellini to Sophia Loren, Morandi would pick and choose who could own one and which work they could have. 基于他生前一些不为人所知的资料,关于莫兰迪生前的描述揭开了他神秘的面纱。