蚕豆微核设计实验 姓名:陈婷班级:生物技术0911 组别:第六组 一、实验目的 1)了解微核测试的原理和毒理遗传学在实际生活与工作中的应用范围及意义。 2)学习蚕豆根尖的微核测试技术。寻找新的测试系统或测定更多的环境因素。 二、实验原理 微核简称MCN,是真核生物细胞中的一种异常结构,往往是细胞经辐射或化学药物的作用而产生。在细胞间期微核呈圆形或椭圆形,游离于主核之外,大小应在主核1/3以下。 微核的折光率及细胞化学反应性质和主核一样。一般认为微核是由有丝分裂后期丧失着丝粒的断片产生的,但有些实验也证明整条的染色体或多条染色体也能形成微核。这些断片或染色体在细胞分裂末期被两个子细胞核所排斥便形成了第三核块。 已经证实微核率的大小是和用药的剂量或辐射积累效应呈正相关,这一点和染色体畸变情况一样,所以可用简易的间期微核数来代替繁杂的中期畸变染色体计数。 三、实验思路 1、香烟及其燃烧物中含有多种致癌物质和致癌前体物质,通过收集,这些致突变物主要存 在于水溶液中,流行病学和细胞遗传学都证实了这些物质可引起遗传物质损伤。蚕豆根尖细胞微核技术是目前证实遗传物质损伤的快速、有效的方法。因此,我们选择用烟头浸出液为诱变剂。据俄《消息报》报道,科研人员发现,制作发酵食品时所使用的乳酸菌能够释放出蛋白酶,分解部分诱变剂的特定蛋白。乳酸菌在发酵时会合成乳酸,这种物质可抑制多种诱变剂的活性。乳酸菌还能直接与部分诱变剂发生化学反应,使后者失去诱变能力。所以,我们选择了取材方便且富含乳酸菌的酸奶作为拮抗剂,来验证其功能。 四、实验材料 显微镜、载玻片、盖玻片、培养皿、固定液、改良苯酚品红、蚕豆、烟头浸出液(红山茶<焦油含量:12mg/根)、酸奶(味全<原味>) 五、实验步骤 1、将蚕豆放入盛有蒸馏水的烧杯中,25℃浸泡24h。种子吸涨后放入加有棉花的培养 基中催芽,24h左右。 2、将20根烟头处理后加至100ml蒸馏水于水浴锅60°处理1h,得20/100的浓度烟 头浸出液。再分别稀释后得到20/400,20/600,20/800,20/1000浓度的浸出液,每个浓度中投入三个长势相同蚕豆,培养箱中进行诱变6h。 3、另配三组20/600浓度的浸出液,分别滴加2滴,5滴,8滴酸奶作为拮抗组,同上 诉诱变组一同培养。另加一组空白对照。 4、将处理后的种子用蒸馏水浸洗三次,再将种子放入铺好棉花的培养皿中在25℃的 培养箱中恢复培养24h。 5、将恢复后的种子根尖切下,放入卡纳氏固定液中进行固定。 6、常规制片及镜检。 六、实验结果及图片(图片见附页)

实验一-DNA提取

实验一DNA的小量制备 小量法提取植物基因组DNA(CTAB法) 1 实验目的: 随着基因工程等分子生物学技术的迅速发展及广泛应用,人们经常需要提取高分子量的植物DNA,用于构建基因文库、基因组southern 分析、酶切及克隆等,这是研究基因结构和功能的重要步骤。本实验目的是学习从植物材料中提取和测定DNA 的原理并掌握CTAB 提取DNA 的方法,进一步了解DNA 的性质。 2 实验原理 细胞中的DNA 绝大多数以DNA-蛋白复合物(DNP)的形式存在于细胞核内。提取DNA 时,一般先破碎细胞释放出DNP,再用含少量异戊醇的氯仿除去蛋白质,最后用乙醇把DNA 从抽提液中沉淀出来。DNP 与核糖核蛋白(RNP)在不同浓度的电解质溶液中溶解度差别很大,利用这一特性可将二者分离。以NaCl 溶液为例:RNP 在0.14mol/L NaCl中溶解度很大,而DNP 在其中的溶解度仅为纯水中的1%。当NaCl 浓度逐渐增大时,RNP的溶解度变化不大,而DNP 的溶解则随之不断增加。当NaCl 浓度大于1mol/L 时,DNP的溶解度最大,为纯水中溶解度的2 倍,因此通常可用1.4mol/L NaCl 提取DNA。为了得到纯的DNA 制品,可用适量的RNase 处理提取液,以降解DNA 中搀杂的RNA。 关于植物总DNA 的提取主要有两种方法: 1.CTAB 法: CTAB(十六烷基三甲基溴化铵,hexadecyltrimethylammonium bromide, 简称CTAB):是一种阳离子去污剂,可溶解细胞膜,它能与核酸形成复合物,在高盐溶液中(0.7mol/LNaCl)是可溶的,当降低溶液盐的浓度到一定程度(0.3 mol/L NaCl)时从溶液中沉淀,通过离心就可将CTAB 与核酸的复合物同蛋白、多糖类物质分开,然后将CTAB 与核酸的复合物沉淀溶解于高盐溶液中,再加入乙醇使核酸沉淀,CTAB 能溶解于乙醇中。 2.SDS 法: 利用高浓度的阴离子去垢剂SDS(十二烷基磺酸钠,Sodium dodecyl sulfate, 简称SDS)使DNA 与蛋白质分离,在高温(55~65℃)条件下裂解细胞,使染色体离析,蛋白变性,释放出核酸,然后采用提高盐浓度及降低温度的方法使蛋白质及多糖杂质沉淀,离心后除去沉淀,上清液中的DNA用酚/氯仿抽提,反复抽提后用乙醇沉淀水相中的DNA。一般生物体的基因组DNA 为107~109bp,在基因克隆工作中,通常要求制备的大分子DNA 的分子量为克隆片段长度的4 倍以上,否则会由于制备过程中随机断裂的末端多为平末端,导致酶切后有效末端太少,可用于克隆的比例太低,严重影响克隆工作。因此有效制备大分子DNA 的方法必须考虑两个原则:(1)尽量去除蛋白质、RNA、次生代谢物质(如多酚、类黄酮等)、多糖等杂质,并防止和抑制内源DNase 对DNA 的降解。(2)尽量减少对溶液中DNA 的机械剪切破坏。 几乎所有的DNase 都需要Mg2+或Mn2+为辅因子,故实现(1)尽量去除蛋白质的要求,需加入一定浓度的螯合剂,如EDTA、柠檬酸,而且整个提取过程应在

DNA是主要的遗传物质 时间:45分钟满分:100分 一、选择题(每小题5分,共60分) 1.为研究噬菌体侵染细菌的详细过程,你认为同位素标记的方案应为() A.用14C和3H培养噬菌体,再去侵染细菌 B.用18O或32P培养噬菌体,再去侵染细菌 C.将一组噬菌体用32P和35S标记 D.一组用32P标记DNA,另一组用35S标记蛋白质外壳 解析:S是蛋白质特有的元素,P是DNA特有的元素,而C、H、O是它们的共有元素,不能区分DNA和蛋白质。 答案:D 2.“肺炎双球菌的转化实验”证明了DNA是遗传物质,而蛋白质不是遗传物质,得出这一结论的关键是() A.用S型活菌和加热杀死后的S型菌分别对小白鼠进行注射,并形成对照 B.用杀死的S型菌与无毒的R型菌混合后注射到小鼠体内,测定小鼠体液中抗体含量 C.从死亡小鼠体内分离获得了S型菌 D.将S型菌的各种因子分离并分别加入各培养基中,培养R型菌,观察是否发生转化 解析:将DNA和蛋白质分开,分别观察它们在转化中的作用,清楚地看到了DNA能使R型细菌转化,蛋白质不能使其转化。 答案:D

3.(2013·浙江金华十校一模)S型肺炎双球菌菌株是人类肺炎和小鼠败血症的病原体,而R型菌株却无致病性。下列有关叙述正确的是() A.S型菌再次进入人体后可刺激记忆B细胞中某些基因的表达B.S型菌与R型菌致病性的差异是细胞分化的结果 C.肺炎双球菌利用人体细胞的核糖体合成蛋白质 D.高温处理过的S型菌蛋白质因变性而不能与双缩脲试剂发生紫色反应 解析:S型菌与R型菌致病性的差异是由所含遗传物质不同导致的;肺炎双球菌有自己的核糖体,利用自己的核糖体合成蛋白质;蛋白质高温变性的原因是空间结构遭到破坏,肽键依然存在,而双缩脲试剂与蛋白质发生紫色反应的实质是与肽键反应。 答案:A 4.用DNA酶处理的S型细菌不能使R型细菌发生转化,下列关于这一实验的叙述,不正确的是() A.这个实验是为了证实DNA的分解产物不是遗传物质 B.这个实验从反面证明了DNA是遗传物质 C.这个实验证实DNA的分解产物不是“转化因子” D.这个实验是艾弗里关于遗传物质研究的重要工作之一 解析:该实验的目的是从反面证明DNA是遗传物质,同时也证实了DNA的分解产物不是遗传物质,但这不是该实验的目的。 答案:A 5.(2013·浙江宁波一模)人们对遗传物质和基因的认识经历了一个发展的过程,下列关于遗传物质和基因的叙述正确的是() A.科学家利用肺炎双球菌为实验材料进行了活体细菌转化实验,证明DNA是遗传物质

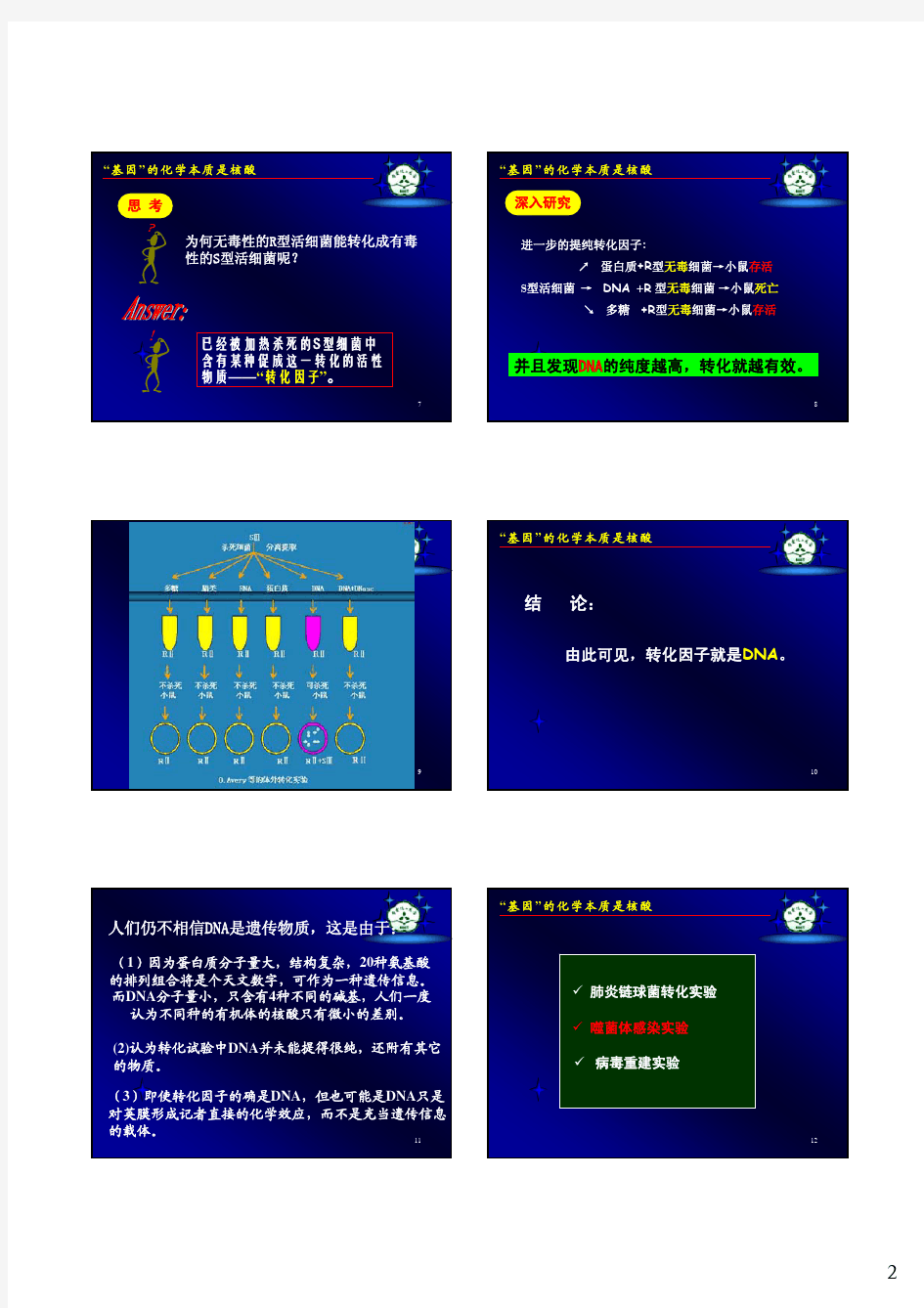

《DNA是主要的遗传物质》一节的教学设计 一、教材分析 1、教材的地位和作用 《DNA是主要的遗传物质》是人教版普通高中新课程生物必修2《遗传与进化》中第3章第1节的内容。本节首先是以“问题探讨”的形式呈现了曾经在科学界争议了很长的问题:“ DNA 和蛋白质究竟谁是遗传物质?”目的在于引导学生思考如何对这一问题进行研究,激发学生的探索欲望;接着介绍了20世纪早期人们对于遗传物质的推测,在此基础之上教材详细讲述了DNA是遗传物质的直接证据──“肺炎双球菌的转化实验”和“噬菌体侵染细菌的实验”,引导学生重温科学家的探究历程,领悟科学的过程和方法,最终得出科学的结论。 本节是在学习了遗传的细胞基础、基因与染色体的关系等内容之后,从分子层面上认识遗传物质的本质,为学习DNA的复制,基因的表达和基因突变打下了基础。本内容的两个生物学经典实验,不仅向学生展示了生物学史上的重大事件,更重要的是其中的科学思维和方法对学生的科学素养的提高的重要的作用。 课标对本内容的要求为“总结人类对遗传物质的探索过程”,近几年的高考考纲知识点为“人类对遗传物质的探索过程”,要求为II级。课标和考纲对此均做了较高的要求,其原因与本节课的内容有关。 2、教学目标 (1)知识目标 ①总结两个经典实验的研究方法和思路 ②说明“DNA是主要的遗传物质”的含义 确立依据:本节内容的课程标准是“总结人类对遗传物质的探索过程”。本节内容包括两个人类在探索遗传物质的过程中的两个经典实验。此外,本节课的结论“DNA是主要的遗传物质”是重要的生物学事实,应当让学生理解。 (2)能力目标 通过分析两个经典实验,培养学生的逻辑思维 确立依据:本节内容以遗传物质的本质的探究历程为主线,以学生动脑分析实验现象得出实验结论为重点,让学生们从中体验科学研究的过程与方法。 (3)情感目标 ①体验科学探索的艰辛过程; ②认同人类对遗传物质的认识是不断深化、不断完善的过程;认同科学与技术的关系。 确立依据:本节教材介绍了人类探究遗传物质的过程和方法,可以加深学生对生物科学史本质的认识,特别是这些内容中所体现的生物学思想、技术手段促进科学的发展等观点对于学生的情感态度与价值观领域的发展有重要价值。 3、重点与难点

实验步骤——以洋葱为实验材料: 1、称取30克已切碎的洋葱,放入研钵中,加入少量石英砂助研,倒入10mL 2mol/L 的氯化钠溶液,充分研磨。 洋葱含有挥发性刺激物,有效减少刺激,才能使实验顺利进行。上课前,教师可先将洋葱放入冰箱冷冻一会儿,使其凉透但又不能结冰;或将洋葱切成几大块,放入清水泡一会儿,让其挥发性刺激物溶于水,可以减轻刺激。然后将洋葱切碎备用。研磨的目的主要是使洋葱细胞破裂,使DNA溶于2mol/L的氯化钠溶液,没必要将洋葱研成粥糊状,后者既浪费时间又影响实验效果。研磨时,切忌使用搅拌器(榨汁机)。使用搅拌器虽可以提高研磨效率,但搅拌器将洋葱切成极细小的颗粒,无法通过过滤将洋葱颗粒剔除。只能将酒精直接倒入滤液中,许多洋葱小颗粒因为轻会漂浮起来,DNA藏在其中,无法分辨。学生看不到白色纤维状粘稠物的DNA。 2、研磨后,用漏斗和纱布将汁液过滤到小烧杯中,得到滤液。 3、向滤液中加入95%的酒精溶液20mL,沿烧杯壁缓缓倒入,不要震动或搅拌。 此时,烧杯中的液体分为上、下两层,下层较浑浊,上层澄清,很快上层溶液中就会有白色纤维状粘稠物析出,用玻璃棒可将其轻轻卷起。 实例: 用鸡血细胞液粗提取DNA 并鉴定步骤 1、提取鸡血细将制备好的鸡血细胞液(已在课前配好) 5~10mL,注入到50ml 烧杯中。向烧杯中加入蒸馏水20mL,同时用玻璃棒沿一个方向快速搅拌5min,然后,用放有纱布的漏斗将血细胞过滤至1000mL 的烧杯中,取其滤液。图示胞的细胞核物质 2、溶解细胞核内的DNA 将物质的量浓度为2mol/ L 的NaCl 溶液40 mL 加入到滤液中,并用玻璃棒沿一个方向搅拌1min,使其混合均匀,这时DNA 在溶液中呈溶解状态。 3、析出含DNA的粘稠物沿烧杯内壁缓缓加入蒸馏水,同时用玻璃棒沿一个方向不停地轻轻搅拌,这时烧杯中有丝状物出现。继续加入蒸馏水,溶液中出现的黏稠物会越来越多。当黏稠物不再增加时停止加入蒸馏水。 4、滤取含DNA的粘稠物用放多层纱布的漏斗,过滤溶液至1000 mL 的烧杯中。取纱布上的黏稠物。 5、将DNA 的粘稠物再溶解取一个50 mL 烧杯,向烧杯内注入物质的量浓度为2mol/ L 的NaCl 溶液20 mL。用钝头镊子将纱布上的黏稠物夹至NaCl 溶液中,用玻璃棒沿一个方向不停地搅拌3min,使黏稠物尽可能多地溶解于溶液中。 6、过滤含DNA的氯化钠溶液取一个100 mL 烧杯,用放有两层纱布的漏斗过滤以上溶液。取其滤液(DNA 溶于滤液中)。 7、提取含杂质较少的DNA 在上述滤过的溶液中,加入冷却的、体积分数为95% 的酒精溶液50 mL(加入时动作要慢),并用玻璃棒沿一个方向搅拌,溶液中会出现含杂质较少的丝状物。当玻璃棒上出现丝状物缠绕时,继续慢慢搅拌,至不再增加时,用玻璃棒将丝状物卷起,并用滤纸吸取上面的水分。取两支20 mL 的试管,各加入物质的量浓度为0.015mol/ L 的NaCl 溶液5mL,将丝状物放入其中一支试管中,用玻璃棒搅拌,使丝状物溶解。然后,向两支试管中各加入4 mL的二苯胺试剂。混合均匀后,将试管置于沸水中加热5min,等试管冷却后,观察并且比较两支试管中溶液颜色的变化。

DNA是主要的遗传物质 【学习目标】 1、通过总结前人对遗传物质的探索,理解证明DNA是遗传物质的实验过程和思路。 2、探讨实验技术在证明DNA是主要遗传物质中的作用。 3、掌握肺炎双球菌转化实验、噬菌体侵染细菌实验的原理和过程(重点)。 【要点梳理】 要点一:DNA是遗传物质的证据 1、肺炎双球菌转化实验 (1)肺炎双球菌的特点 R型菌——无荚膜,无毒性,菌落粗糙(rough) S型菌——有荚膜,使人或动物患病,菌落光滑(smooth) (2)体内细菌转化实验(1928年·英国·格里菲斯) 要点诠释: ①实验内容: 注射结果

第一组:无毒R 型活菌 小鼠 不死亡 第二组:有毒S 型活菌 小鼠 死亡 第三组:有毒S 型活菌 有毒S 型死菌 小鼠 不死亡 第四组:无毒R 型活菌+加热杀死的S 型菌 小鼠 死亡 S 型活菌 S 型活菌 ②结果分析 第一组实验结果说明R 型细菌没有毒性 第二组实验结果说明S 型细菌有毒性 第三组实验结果说明加热杀死的S 型菌没有毒性 第四组小鼠死亡,证明R 型细菌能转化为S 型细菌,说明S 型细菌含有促使R 型细菌转化的物质。 ③实验结论 S 型死菌中含有一种“转化因子”,能使R 型细菌转化为S 型细菌。 (3)体外转化实验的过程(1944年·美国·艾弗里) 要点诠释: ①艾弗里及其同事对S 型中的物质进行了提纯和鉴定,他们将提纯的DNA 、蛋白质和多糖等物质分别加入到培养了R 型细菌的培养基中,结果发现只有加入DNA ,R 型细菌才能转化为S 型细菌,并且DNA 的纯度越高,转化就有效;如果用DNA 酶分解从S 型活菌中提取的DNA,就不能使R 型细菌发生转化。 ②分析结论:DNA 能够引起可遗传的变异,DNA 只有保持分子结构稳定才能行使遗传功能。 (4)体内转化实验与体外转化实验的区别和联系 体内转化实验 体外转化实验 实验者 格里菲思 艾弗里及其同事 培养细菌 用小鼠(体内) 用培养基(体外) 注射 加热 结果 注射 结果 注射 结果 分离 培养

热点07 探究DNA是主要遗传物质的经典实验 “肺炎双球菌体外转化实验”和“噬菌体侵染细菌实验”都证明了DNA是遗传物质,其设计思路也很相似:将DNA与蛋白质分开,分别观察DNA和蛋白质的作用。由于两个实验的结论是利用不同的方法得出的,故教材中详细地讲述了两个经典实验的具体操作步骤。 高考对此部分内容的考查主要体现在以下三点:第一,考查经典实验对发现DNA是遗传物质的贡献; 第二,考查两个经典实验的具体操作; 第三,考查实验操作失败或出现失误对实验结果的影响。 备考过程中,考生除了要对经典实验的研究方法、操作步骤和结果进行分析外,还要加强对实验分析和设计能力的培养。 考向1 经典实验的重要贡献 关于遗传物质的探索,涉及众多的科学家,这些科学家及其所做实验的重要贡献都应掌握。 科学家实验名称重要贡献遗传物质的探索进程 格里菲思肺炎双球菌的转化实验 (小鼠体内)提出“转化因子”存在于加 热杀死的S型细菌中 DNA是遗传物质 艾弗里及其同事肺炎双球菌的转化实验 (体外培养) DNA才是使R型细菌产 生稳定遗传变化的物质 赫尔希和蔡斯噬菌体侵染细菌的实验DNA是真正的遗传物质 其他科学家众多实验DNA是大多数生物的遗 传物质,少数病毒的遗传DNA是主要的遗传物质,因为绝大多数生物

物质是RNA (如烟草花叶病毒) 的遗传物质是 DNA ,少数病毒的遗 传物质是RNA 特别提醒:对某一生物遗传物质的研究,只能得出被研究生物的遗传物质是DNA 或RNA 的结论。“DNA 是主要的遗传物质”的结论源于多次实验,在这些实验中绝大多数生物的遗传物质是DNA 。所以通过任何一个经典实验,都不能单独证明“DNA 是主要的遗传物质”。 1.一百多年前,人们就开始了对遗传物质的探索历程。对此有关叙述错误的是 A .最初认为遗传物质是蛋白质,推测氨基酸的多种排列顺序可能蕴含遗传信息 B .在艾弗里肺炎双球菌的转化实验中,细菌转化的实质是发生了基因重组 C .噬菌体侵染细菌的实验之所以更有说服力,是因为其蛋白质与DNA 完全分开 D .噬菌体侵染细菌的实验中,只有在离心后的沉淀物中才能检测到放射性同位素32P 【答案】D 最初认为遗传物质是蛋白质,是因为推测氨基酸的多种排列顺序可能蕴含遗传信息,A 正确;艾弗里的肺炎双球菌的转化实验中,细菌转化的实质是发生了基因的重新组合,B 正确;噬菌体侵染细菌时只有DNA 进入细菌,其蛋白质外壳留在细菌外,导致DNA 和蛋白质彻底分开,因此该实验比艾弗里体外转化实验更有说服力,C 正确;噬菌体侵染细菌实验中,放射性同位素32P 主要存在于离心后的沉淀物中,少量存在于上清液中,D 错误。 2.1952年“噬菌体小组”的赫尔希和蔡斯研究了噬菌体的蛋白质和DNA 在侵染细菌过程中的功能,搅拌离心后的实验数据如图所示,下列说法不正确的是

遗传算法实验报告 专业:自动化姓名:张俊峰学号:13351067 摘要:遗传算法,是基于达尔文进化理论发展起来的一种应用广泛、高效的随机搜索与优化方法。本实验利用遗传算法来实现求函数最大值的优化问题,其中的步骤包括初始化群体、个体评价、选择运算、交叉运算、变异运算、终止条件判断。该算法具有覆盖面大、减少进入局部最优解的风险、自主性等特点。此外,遗传算法不是采用确定性原则而是采用概率的变迁规则来指导搜索方向,具有动态自适应的优点。 关键词:串集最优化评估迭代变异 一:实验目的 熟悉和掌握遗传算法的运行机制和求解的基本方法。 遗传算法是一种基于空间搜索的算法,它通过自然选择、遗传、变异等操作以及达尔文的适者生存的理论,模拟自然进化过程来寻找所求问题的答案。其求解过程是个最优化的过程。一般遗传算法的主要步骤如下: (1)随机产生一个确定长度的特征字符串组成的初始种群。。 (2)对该字符春种群迭代地执行下面的步骤a和步骤b,直到满足停止准则为止: a计算种群中每个个体字符串的适应值; b应用复制、交叉和变异等遗传算子产生下一代种群。 (3)把在后代中表现的最好的个体字符串指定为遗传算法的执行结果,即为问题的一 个解。 二:实验要求 已知函数y=f(x 1,x 2 ,x 3 ,x 4 )=1/(x 1 2+x 2 2+x 3 2+x 4 2+1),其中-5≤x 1 ,x 2 ,x 3 ,x 4 ≤5, 用遗传算法求y的最大值。三:实验环境

操作系统:Microsoft Windows 7 软件:Microsoft Visual studio 2010 四:实验原理与步骤 1、遗传算法的思想 生物的进化是以集团为主体的。与此相对应,遗传算法的运算对象是由M个个体所组成的集合,称为群体。与生物一代一代的自然进化过程相类似,遗传算法的运算过程也是一个反复迭代过程,第t代群体极为P(t),进过一代遗传和进化后,得到第t+1代群体,他们也是由多个个体组成的集合,记做P(t+1)。这个群体不断地经过遗传和进化操作,并且每次都按照有优胜劣汰的规则将适应度较高的个体更多地遗传到下一代,这样最终在群体中将会得到一个优良的个体X,它所对应的表现性X将达到或接近于问题的最优解。 2、算法实现步骤 ①、产生初始种群:产生初始种群的方法通常有两种:一种是完全随机的方法产生的,适合于对问题的解无任何先验知识的情况;另一种是将某些先验知识转变为必须满足的一组要求,然后在满足这些要求的解中再随机地选择样本,t=0,随机产生n个个体形成一个初始群体P(t),该群体代表优化问题的一些可能解的集合; ②适应度评价函数:按编码规则,将群体P(t)中的每一个个体的基因码所对应的自变量取值代入目标函数,算出其函数值f,i=1,2,…,n,f越大,表示该个体有较高的适应度,更适合于f所定义的生存环境,适应度f为群体进化提供了依据; ③选择:按一定概率从群体P(t)中选出m个个体,作为双亲用于繁殖后代,产生新的个体加入下一个群体P(t+1)中。此处选用轮盘算法,也就是比例选择算法,个体被选择的概率与其适应度成正比。 ④交叉(重组):对于选中的用于繁殖的每一个个体,选择一种交叉方法,产生新的个体;此处采取生成随机数决定交叉的个体与交叉的位置。 ⑤变异:以一定的概率Pm从群体P(t+1)中随机选择若干个个体,对于选中的个体随机选择某个位置,进行变异; ⑥对产生新一代的群体返回步骤③再进行评价,交叉、变异如此循环往复,使群体中个体的适应度和平均适应度不断提高,直至最优个体的适应度达到某一限值或最优个体的适应度和群体的平均适应度不再提高,则迭代过程收敛,算法结束。 五:实验结果 实验结果的显示取决于判断算法终止的条件,这里可以有两种选择:1、在程序中设定迭代的次数;2在程序中设定适应值。本实验是在程序中实验者输入需要迭代的次数来判断程序终结的。

实验 DNA 的粗提取与鉴定 教学目的 1. 初步掌握DNA 粗提取和鉴定的方法。 2. 观察提取出来的DNA 物质。 实验原理 1. DNA 在NaCl 溶液中的溶解度是随NaCl 的浓度变化而改变的。DNA 在0.14mol/L 的NaCl 溶液中的溶解度最低,据此可使DNA 充分溶解而使杂质沉淀或DNA 沉淀而杂质溶解。 2. DNA 不溶于酒精溶液,但细胞中某些物质可以溶于酒精溶液,据此可提取杂质较少的DNA 。 3. DNA 对蛋白酶、高温和洗涤剂(可以溶解细胞的细胞膜,除去脂质和蛋白质,而对DNA 没 有影响)都具有较好的耐性。 4. DNA +二苯胺?? →?沸水浴 蓝色(用于DNA 的鉴定) 实验材料: 鸡血细胞液(5-10ml ),体积分数为95%的酒精溶液(冷却),蒸馏水,质量浓度为0.1g/ml 的柠檬酸钠溶液(抗凝剂),物质的量浓度分别为2mol/l 和0.015mol/l 的氯化钠溶液,二苯胺试剂 实验步骤 1.材料制备 0.1g/ml 柠檬酸钠100ml 置于500ml 烧杯内→玻璃棒搅拌→1000r/min 离心2min →吸去上清 液→即得鸡血细胞液(也可将上述烧杯置于冰箱中,静置一天使鸡 血细胞自行沉淀) 活鸡血180ml

[思考]为什么要除去血液中的上清液? 2.方法步骤 取血细胞液5-10ml+20ml蒸馏水,玻璃棒沿一个方向快速 搅拌,使血细胞加速破裂,纱布过滤,滤液中含DNA和 其他核物质,如蛋白质 (1)提取鸡血细胞的细胞核物质 原理:血细胞吸水胀破,玻璃棒快速搅拌机械加速血细胞 破裂 (2)溶解核内DNA:滤液+2mol/LNaCl溶液40ml,玻璃棒沿一个方向搅拌 (3)析出含DNA的粘稠物:向上述溶液中缓缓加入蒸馏水,并轻轻地沿一个方向搅拌,出现 丝状物,当丝状物不再增加时,停止加水(此时NaCl溶液 相当于稀释到0.14mol/L) (4)滤取含DNA的粘稠物:用多层纱布过滤,含DNA的粘稠物留在纱布上 (5)DNA粘稠物再溶解:在50ml的烧杯中注入20ml 2mol/L的NaCl溶液,缓慢搅拌3 min 使上述粘稠物尽量多的溶解在溶液中。 (6)过滤含DNA的2mol/LNaCl溶液:用2层纱布过滤,滤液中含DNA (7)提取含杂质较少的DNA:上述溶液+冷却的95%的酒精50ml,缓慢搅拌,出现乳白色丝状 物,用玻璃棒将丝装物卷起。 (8)DNA鉴定:

DNA是主要的遗传物质复习题 一、选择题 1.噬菌体外壳的合成场所是() A.细菌的核糖体 B.噬菌体的核糖体 C.噬菌体的基体 D.细菌的拟核2.用32P标记噬菌体的DNA,用35S标记噬菌体的蛋白质,用这种噬菌体去侵染大肠杆菌,则新生的噬菌体可含有 A.32P B. 35S C.32P 和35S D.二者都有 3.格里菲思提出的“转化因子”,后来被艾弗里证明了它的化学成分是()A.DNA B.蛋白质 C.多糖 D.脂质 4.噬菌体、烟草花叶病毒、酵母菌及蓝藻都含有的是() A.核酸 B.细胞膜 C.染色体 D.DNA 5. 能证明RNA是遗传物质的实验是() A.烟草花叶病毒重建实验 B.噬菌体侵染细菌的实验 C.基因的分离和自由组合实验 D.肺炎双球菌的转化实验 6.病毒甲具有RNA甲和蛋白质甲,病毒乙具有RNA乙和蛋白质乙.若将RNA甲和蛋白质乙组成一种病毒丙,再以病毒丙感染宿主细胞,则细胞中的病毒具有() A.RNA甲和蛋白质乙 B.RNA甲和蛋白质甲 C.RNA乙和蛋白质甲 D.RNA乙和蛋白质乙 7.噬菌体在繁殖过程中利用的原料是() A.自己的核苷酸和氨基酸 B.自己的核苷酸和细菌的氨基酸 C.细菌的核苷酸和氨基酸 D.自己的氨基酸和细菌的核苷酸8.我国学者童第周等人,从两栖类动物蝾螈内脏中提取DNA注入到许多金鱼的受精卵中,孵出的鱼苗约有1%在嘴后长有蝾螈特有的一根棒状平衡器,这一实验表明了DNA A.能够复制,使前后代保持连续性 B.能指导蛋白质的合成 C.能引起可遗传的变异 D.分子结构具有一定的稳定性9.用噬菌体去感染体内含大量3H 细菌,待细菌解体后,3H应() A. 随细菌的解体而消失 B.发现于噬菌体的外壳和DNA中 C.仅发现于噬菌体的DNA中 D.仅发现于噬菌体的外壳中 10.DNA是主要的遗传物质是指() A.遗传物质的主要载体是染色体 B.大多数生物的遗传物质是DNA C.细胞里的DNA大部分在染色体上 D.染色体在遗传上起主要作用 11.噬菌体侵染细菌的实验不能证明() (1)DNA分构的相对稳定性 (2)DNA能自我复制,使前后代保持一定的连续性, (3)DNA能指导蛋白质的合成(4)DNA能产生可遗传变异 (5)DNA是遗传物质 (6)DNA是主要的遗传物质 A.(1)(2)(3)(4) B.(2)(3)(5) C.(1)(4)(6) D.(4)(6) 12.用DNA酶处理过的S型细菌不能使R型细菌发生转化.下列关于实验的叙述,不正确的是( )

实验六:动物肝脏中DNA的提取及定量测定 一、实验目的 1、学习和掌握用浓盐法从动物组织中提取DNA的原理与技术。 2、了解常见生化组分提取技术。 3、学习和掌握二苯胺法测定DNA含量的原理和方法。 二、实验原理 核酸和蛋白质在生物体中以核蛋白的形成存在,其中DNA主要存在于细胞核中,RNA 主要存在于核仁及胞质中,在制备核酸时应防止过酸、过碱及其他能引起核酸降解的因素的作用。全部操作过程应在低温下(4℃)进行,必要时还要加入酶抑制剂。如柠檬酸、氰化物、砷酸盐、乙二胺四乙酸(EDTA)等可以抑制DNA酶活性,皂土可抑制RNA酶活性,同时SDS 或苯酚等蛋白变性剂也可使核酸降解酶破坏。 动植物的DNA核蛋白能溶于水及高浓度的盐溶液(如1mol/L NaCl),但在0.14mol/L的盐溶液中溶解度很低,而RNA核蛋白则溶于0.14mol/L盐溶液,可利用不同浓度的氯化钠溶液,将脱氧核糖核蛋白和核糖核蛋白从样品中分别抽提出来。 将抽提得到的脱氧核糖核蛋白用SDS(十二烷基硫酸钠)处理,DNA即与蛋白质分开,可用氯仿-异戊醇将蛋白质沉淀除去,而DNA则溶解于溶液中。向含有DNA的水相中加入冷乙醇,DNA即呈纤维状沉淀出来。 DNA分子中的脱氧核糖基,在酸性溶液中变成w-羟基-r-酮基戊醛,与二苯胺试剂作用生成蓝色化合物(λmax=595nm)。 DNA(脱氧戊糖基) [H+]HO-CH2-C(=O)-CH2-CH2-CHO 二苯胺蓝色化合物 在DNA浓度为20~200μg/ml范围内,吸光度与DNA浓度成正比,可用比色法测定。 三、实验器材 猪肝,分光光度计(595nm),比色杯,匀浆器,量筒(50ml、10ml),离心机(5000r/min),离心管,试管及试管架,移液管(1.0ml、2.0ml、5.0ml),恒温水浴锅 四、实验试剂 氯化钠,柠檬酸钠,95%乙醇,SDS,氯仿,异戊醇,二苯胺试剂,DNA标准溶液(200μg/m1),二苯胺试剂等。 五、实验操作 1、配制溶液: 0.1mol/L NaCl-0.05mol/L柠檬酸钠溶液(2.925g氯化钠,20.85g柠檬酸钠,溶解于500mL 蒸馏水)。 氯仿-异戊醇混合液:按照体积比20:1配制500mL。 5%SDS溶液:10g SDS溶于200ml水中。 二苯胺试剂:称取纯二苯胺(如不纯,需在70%乙醇中重结晶2次)5克溶于500ml 分析纯的冰醋酸中,再加入50ml过氯酸(A.R,60%以上),混匀待用。当所用药品纯净时,配得试剂应为无色。临用前加入5ml 1.6%乙醛溶液(乙醛溶液应保存于冰箱中,一周内可使用),贮于棕色瓶。 2、称取猪肝2g,用匀浆器磨碎(冰浴),加入4ml的0.1mol/L NaCl-0.05mol/L柠檬酸钠缓冲液,研磨三次,然后倒出匀浆物,匀浆物在4000r/min下离心10min,弃上清;沉淀中再加入6ml缓冲液,于4000r/min离心10min;取沉淀。

DNA是主要的遗传物质 一、学习目标 1、能够概述肺炎双球菌的转化实验过程。2.能够概述噬菌体侵染细菌的实验过程。 3.了解DNA是主要遗传物质的原因。 4.掌握艾弗里肺炎双球菌的体外转化实验设计思路。 二、自主学习指导(一) 认真阅读课本42—43页第五段内容,并仔细看图3-2实验过程,8分钟后完成下列问题:1 (1)实验过程及结果 (2)结论:加热杀死的S型细菌中,含有某种促成R型细菌转化为S型细菌的“________”。自主学习指导(二) 认真阅读课本43页第六段—44页第二段,5分钟后独立完成下列问题: 3.艾弗里转化实验(体外转化)填空 (1)原理:对S型细菌的成分提取、分离、鉴定,并与____________混合培养,以观察各成分的作用。 (2)过程 (3)结论:________才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质,即是转化因子,是遗传物质。 【特别提醒】

1.格里菲思的体内转化实验只提出“S 型细菌体内有转化因子”,并没有具体证明哪种物质 是遗传物质。最终证明DNA 是遗传物质的是艾弗里。 2.格里菲思实验第4组小鼠体内分离出的细菌和艾弗里S 型菌的DNA +R 型活菌培养 基上生存的细菌都是R 型和S 型都有,但是R 型多。 3.S 型菌的DNA +DNA 水解酶+R 型活菌――→培育 只有R 型细菌,该实验是从另一个角度进 一步证明DNA 是遗传物质,而不是为了证明DNA 的水解产物——脱氧核苷酸不是遗传物质, 尽管此实验可以证明该问题,但不是该实验的实验目的。 自主学习指导(三):认真阅读课本44页第三段—45页内容,并仔细观察图3-6实验过程,

课堂互动探究案1 遗传物质的经典探究实验 考点突破素养达成 考点一肺炎双球菌转化实验(国考5年1考) (全国卷:2015全国卷Ⅰ;地方卷:2018浙江、江苏卷;2017江苏卷;2014福建卷) 【师说考问】 (1)加热杀死的S型细菌,其蛋白质变性失活,DNA在加热过程中,双螺旋解开,氢键断裂,但缓慢冷却时,其结构可恢复。 (2)转化的实质是S型细菌的DNA片段整合到了R型细菌的DNA中,即实现了基因重组。 (3)一般情况下,转化率很低,形成的S型细菌很少,转化后形成的S型细菌可以遗传下去,快速繁殖形成大量的S型细菌,说明S型细菌的DNA是遗传物质。 考问3体内转化实验中,小鼠体内S型细菌、R型细菌含量的变化情况如图所示,则: (1)ab段R型细菌数量减少的原因是小鼠体内形成大量的对抗R型细菌的抗体,致使R 型细菌数量减少。 (2)bc段R型细菌数量增多的原因是:b之前,已有少量R型细菌转化为S型细菌,S 型细菌能降低小鼠的免疫力,造成R型细菌大量繁殖。 (3)后期出现的大量S型细菌是由R型细菌转化成的S型细菌繁殖而来的。 【题组跟进】 高考题组——研考向 考向一对生命科学史的认知与判断 1.[2013·全国卷Ⅱ,5]在生命科学发展过程中,证明DNA是遗传物质的实验是() ①孟德尔的豌豆杂交实验②摩尔根的果蝇杂交实验③肺炎双球菌转化实验④T2噬菌体侵染大肠杆菌实验 ⑤DNA的X光衍射实验 A.①②B.②③ C.③④D.④⑤ 解析:孟德尔通过豌豆杂交实验发现了基因的分离定律和基因的自由组合定律;摩尔根通过果蝇的杂交实验证明了基因位于染色体上;DNA的X光衍射实验说明了DNA分子呈

遗传学实验报告——人类性状的遗传学分析 09 生物技术 一、实验目的 人类是随机婚配的群体,其性状表现反映出群体的遗传组成。从群体性状遗传分析,可以了解不同种族(民族)的基因频率和基因型频率,以期了解控制不同性状的基因的分布情况。 二、实验原理 1.基因频率:一个群体中某一基因占其等位基因总数的相对比例。不同群体同 一基因往往频率不同; 2.基因型频率:一个群体中某一性状的各种基因型间的比率 3.在自然界,无论动植物一种性别的任何一个个体有同样的机会与其相反性 别的任何一个个体交配。假设某一位点有一对等位基因A和a,A基因在群体出现的频率为p,a 基因在群体出现的频率为q;基因型AA 在群体出现的频率为P,基因型Aa在群体出现的频率为H,基因型aa在群体出现的频率为Q。 群体(P,H,Q)交配是随机的,那么这一群体基因频率和基因型频率的关系是: P=p2 H=2pq Q=q2 这说明任何一物种的所有个体,只要能随机交配,基因频率就很难发生变化,物种能保持相对稳定性。根椐遗传平衡定律,可以对人类群体进行基因频率的分析。 4.人类性状的遗传可以区分为两大类: (1) 单对基因遗传:单对基因遗传是指某一性状的表现,是由一对基因所决 定。 (2) 多对基因遗传:多对基因遗传是指某一性状的表现,是由二对或二对以 上的基因所决定。 人类的ABO血型是单对基因遗传,但控制血型的基因则有三种:I A、I B及

i,其中I A和I B分别对i为显性。 表1 ABO血型遗传特征 Table 1 Genetic characteristics of ABO blood group 表型基因型红细胞膜上的抗原血清中的天然抗体 A B AB O I A I A,I A i I B I B,I B i I B I B ii A B A、B — (β)抗B (α)抗A — 抗A(α)或B(β) 由于A抗原只能和抗A结合,B抗原只能和抗B结合,因此,可以利用已知的A型标准血清和B型标准血清来鉴定未知血型,两种标准血清内所含每一种抗体将凝集含有相应抗原的红细胞。因此,一种血液其红细胞在A型标准血清中发生凝集者为B型,在B型血清中凝集者为A型,在两种标准血清中都凝集者为AB型,在两种标准血清中都不凝集者为O型。 三、实验内容 1.人类ABO血型检测 (1)取一清洁载玻片,划两个方格,分别标记A、B,用吸管吸取A和B型标准血清各一滴,滴入相应方格内。 (2)采血:用70%乙醇溶液棉球消毒受试者的耳垂或指端,待乙醇溶液干后,用无菌的采血针刺破皮肤,用吸管吸1~2滴血放入盛有0.3~0.5ml生理盐水的塑料离心管中,用吸管轻轻吹打成约5%的红细胞生理盐水悬液。(3)在玻片的每一方格内分别滴1滴制好的红细胞悬液(注意滴管不要触及标准血清),然后立即用牙签或小玻棒分别搅拌液体,使血球和标准血清充分混匀。 (4)观察:在室温下每隔数分钟表轻轻晃动玻片几次,以加速凝集,等5-10min 后观察有无凝集现象。若混匀的血清由混浊变为透明,出现大小不等的红色颗粒,则表明无凝集现象,若观察不清可用显微的低倍镜下观察;若室温过高,可将玻片放于加有湿棉花的培养皿中以防干涸;室温过低将玻片置于37℃恒温箱中,以促其凝集。 (5)根据ABO血型检查结果,判断血型。 实验时应注意:①标准血清必须有效;②红细胞悬液不宜过浓或过稀;③时

(1)取新鲜或冰冻动物组织块0.5 g,尽量剪碎。置于玻璃匀浆器中,加入5ml的细胞裂解缓冲液匀浆至不见组织块。 (2)转入2ml 离心管中(转2管或4管),每管转入1ml,用台式离心机以12000 rpm 离心5min,弃上清收集沉淀。 (3)加入300ul 10×TE缓冲液悬浮沉淀 (4)加入100μl 200mg/ml的溶菌酶,37℃水浴1h; (4)加入50ul 10%SDS ,20μl 20mg/ml蛋白酶K在50℃恒温水浴锅中水浴3h ,间歇振荡数次。 (4)加入100μl 5mol/L NaCl,65℃水浴10min (5)加等量(570ul)的氯仿:异戊醇(24:1)振荡混匀,离心12000 rpm,10min。 (6).取上层溶液至另一管,加入等体积的酚:氯仿:异戊醇(25:24:1),振荡混匀,离心12000 rpm,10min,取上层溶液至另一管,重复一次。 (7)加入2倍体积的无水乙醇,混匀后室温沉淀20min ,12000 rpm离心,10min。小心倒掉上清液,将离心管倒置于吸水纸上,将附于管壁的残余液滴除掉。 (8)用1ml 70%乙醇洗涤沉淀物1次,离心12000 rpm ,5min。小心倒掉上清液,将离心管倒置于吸水纸上,将附于管壁残余液滴除掉,室温干燥。 (11)加200ul 灭菌水重新溶解沉淀物。 (12)Nanophotometer仪测定DNA浓度及OD值。 (13)-20℃保存备用。 1.3.2菌群16S rRNA基因V3高变区PCR扩增 (1)16S rRNA基因V3高变区通用引物: V3F:5’-CGC CCG CCG CGC GCG GCG GGC GGG GCG GGG GCA CGG GGG GCC TAC GGG AGG CAG CAG-3’ V3R:5’- ATT ACC GCG GCT GCT GG-3’ 其中,CGC CCG CCG CGC GCG GCG GGC GGG GCG GGG GCA CGG GGG G为GC 夹。

《DNA是主要的遗传物质》教案 一、教学目标汝南二高孙亚楠 1、知识与技能 (1)总结“DNA是主要的遗传物质”的探索过程。 (2)(2)知道肺炎双球菌转化实验和“同位素标记法”研究噬菌体侵染细菌所采用的方法,是目前自然科学研究的主要方法。 (3)理解DNA是主要的遗传物质。 2.能力培养 (1)通过肺炎双球菌的转化实验,能够证明DNA是遗传物质的最关键的实验设计思路,提高逻辑思维的能力。 (2)用“同位素标记法”来研究噬菌体侵染细菌的实验,说明DNA是遗传物质,蛋白质不是遗传物质,训练学生由特殊到一般的归纳思维的能力。 3.情感态度与价值观 遗传的物质主要是DNA,也有RNA,这从遗传和变异的角度,强调了生命的物质性,有利于辨证唯物主义世界观的树立。 四、教学重点、难点 重点:(1)肺炎双球菌转化实验的原理和过程。 (2)噬菌体侵染细菌实验的原理和过程。 难点:(1)如何理解DNA是主要的遗传物质,RNA也是遗传。 (2)探究科学发现过程来学习科学研究方法。 三、课时安排:1课时 四、教学过程 (一)设疑引入 俗话说“龙生龙,凤生凤,老鼠生儿会打洞”,这句话显示生物的基本特征之一遗传。生命之所以能够代代延续,主要是由于遗传物质绵绵不断的向后代传递,前面我们学习的有丝分裂、减数分裂和受精作用,着重分析的是染色体的行为及数目的变化,可见染色体在生物的遗传中起着重要的作用,染色体主要由什么物质组成?DNA和蛋白质究竟谁才是遗传物质? (二)对遗传物质的早期推测

现在大家都认为遗传物质是DNA,但这一结论是由科学家们经过长期的质疑与探索才得到的。 指导学生读教材思考: 1.在20世纪早期人们普遍认为遗传物质是DNA还是蛋白质? 2.为什么会有这种认识? 讲述:限于当时的认识水平,认为蛋白质是遗传物质的观点处于主导地位。 科学家是如何认识DNA是遗传物质的呢,让我们重温科学家对遗传物质的认识过程吧。 过渡:20世纪中叶,人们发现染色体是由DNA和蛋白质组成的,在20-30年代人们普遍认为蛋白质是遗传物质,这种观点正确吗?如果遗传物质不是蛋白质,它是什么物质呢?在生物学中我们通过做什么确认这个问题?(实验)下面我们一起沿着科学家探索真理的足迹重温证明DNA是遗传物质的经典实验。(安排学生浏览课本) (三)DNA是遗传物质的实验证据——肺炎双球菌的转化实验 1、格里菲思的实验 菌落荚膜毒性 R型菌落粗糙无荚膜无毒 S型菌落光滑有荚膜有毒 (1)为什么第四组实验将R型活细菌和加热杀死后的S型细菌混合后注射到小鼠体内,导致小鼠死亡?(因为R型细菌转化成了S型细菌,使小鼠患败血症而死亡.) (2)格里菲思实验的结论是什么? 实验结论:已经被加热杀死的S型细菌中,必然含有某种促成这一转化的活性物质(转化因子)。 设疑: 这种转化因子究竟是什么物质呢?S菌的化学成分很多,要找到转化因子,最关键的思路是什么?如果让你来设计实验来进一步探究“转化因子”是什么物质,你将如何设计实验? (提示:设计思路,设法把DNA与蛋白质等其他物质分开,单独研究他们各自的作用) 2、艾弗里的实验——寻找转化因子 在分析格里菲斯的实验设计基础之上,教师引导学生明确该实验的设计是否严谨,该如何解决这个问题?(培养学生科学思维和科学探究的能力) (1)设计思路;把各种化合物分开,单独观察,确定唯一变量。 (2)把由S型细菌中分离,提取出的各种成分,单独作用于R型细菌。