彝族服饰(组图)

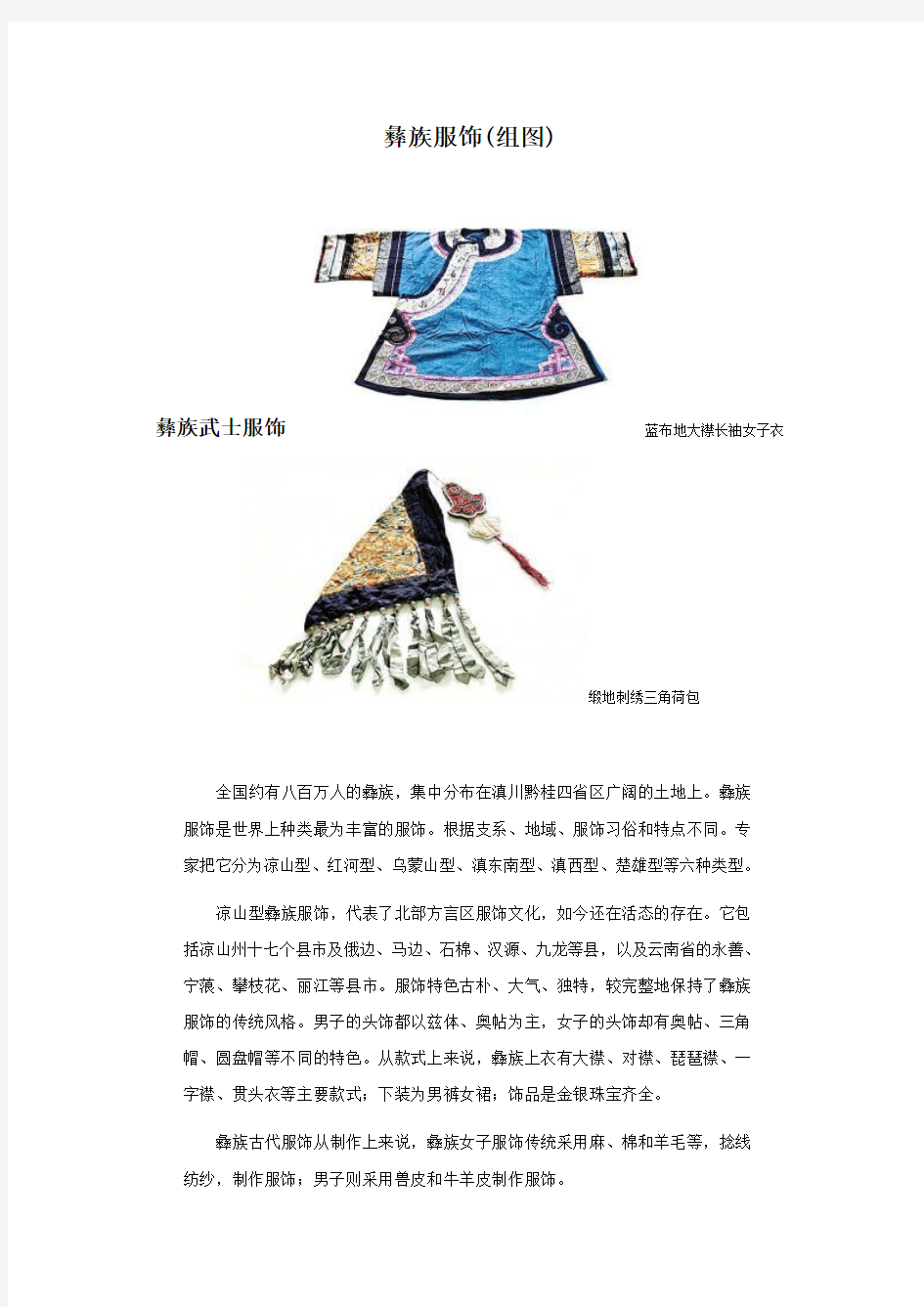

彝族武士服饰蓝布地大襟长袖女子衣

缎地刺绣三角荷包

全国约有八百万人的彝族,集中分布在滇川黔桂四省区广阔的土地上。彝族服饰是世界上种类最为丰富的服饰。根据支系、地域、服饰习俗和特点不同。专家把它分为凉山型、红河型、乌蒙山型、滇东南型、滇西型、楚雄型等六种类型。

凉山型彝族服饰,代表了北部方言区服饰文化,如今还在活态的存在。它包括凉山州十七个县市及俄边、马边、石棉、汉源、九龙等县,以及云南省的永善、宁蒗、攀枝花、丽江等县市。服饰特色古朴、大气、独特,较完整地保持了彝族服饰的传统风格。男子的头饰都以兹体、奥帖为主,女子的头饰却有奥帖、三角帽、圆盘帽等不同的特色。从款式上来说,彝族上衣有大襟、对襟、琵琶襟、一字襟、贯头衣等主要款式;下装为男裤女裙;饰品是金银珠宝齐全。

彝族古代服饰从制作上来说,彝族女子服饰传统采用麻、棉和羊毛等,捻线纺纱,制作服饰;男子则采用兽皮和牛羊皮制作服饰。

传统彝族崇尚和喜爱的颜色是白色、黑色和蓝色。而不是人们所说的红、黄、黑。彝族传统服饰几乎找不到黄色和红色为底的。它来自于彝族先民对自然的认识,经历了一个从简单到复杂逐步丰富的过程。

在四川,彝族刺绣与羌族刺绣齐名,被专家誉为“南彝北羌”。彝族服饰的衣领、衣襟、袖臂、项背、下摆、裤脚、帽子、头帕、挂包、围腰、裙边等部位装饰各种花纹,工艺有贴花、挑花、盘花、锁花、镶嵌、平绣等。

近年来,国内外对彝族服饰的关注和收藏也在不断增多。北京国家博物馆、中央民族大学博物馆、北京服装学院博物馆、民族文化宫、四川省博物馆、四川大学博物馆、西南民族大学博物馆、云南省博物馆、云南民族博物馆、重庆市博物馆、台湾故宫

博物院、台湾政治大学、楚雄州博物馆、凉山彝族奴隶社会博物馆、昭觉彝族服饰展览馆以及法国、日本、美国、德国等国家和地区,都有彝族服饰的收藏。

然而,有关彝族服饰的各类活动和研究,却相对较少。1985年,以彝族服饰为参照的服饰为我国夺得第一个国际服饰大奖;1987年彝族服饰展览在北京民族文化宫举行。但此后,有近二十年的时间,没有彝族服饰专题活动。

2004年,昭觉举办首届彝族服饰文化节;2005年,昭觉举办首届彝族服饰文化论坛;2006年,昭觉彝族服饰表演团参加北京全国第三届少数民族艺术节开幕式表演,走进了人民大会堂;2007年,昭觉彝族服饰表演团参加在成都举办的中国国际非物质文化遗产节展演,并参加在成都举办的第六届中国国际白银年会,被授予“中国少数民族银饰特色县”称号;2008年,文化部授予昭觉县“彝族服饰文化之乡”称号,彝族毛纺织及擀制技艺被国务院公布为国家级非物质文化遗产。

彝族服饰是彝族人相互间的情感纽带,是彝族文化的重要载体,体现了彝族的工艺技艺、审美情趣和价值观,折射出彝族的宗教、信仰、伦理民俗等文化内涵。彝族服饰不但具有实用穿着价值、工艺美学价值,同时也具有不可替代的历史文化价值、教育激励价值、旅游观赏价值、经济发展价值和科学研究价值。它值得我们毕生去捍卫和发扬。

浅谈中国传统服饰 摘要:服饰是一种文化现象,它既是文化的产物,又是文化的载体。中国传统服饰文化是中国传统文化的一个重要组成部分,是中华民族乃至人类社会创造的宝贵财富。从古到今,中国服饰走过了漫长的路程,昭显着历代的印记,从中折射出不同文化背景的深刻意蕴。不可否认,形式与内容的辩证统一,使中国的传统服饰与悠久的文化基因互为表里,形成一派独具特色的东方气息。中国传统服饰的文化内涵极其丰富,具有明快的风格与和谐统一的心理追求,其独特的五色体系和风格表现形式成为中国传统服饰文化的基调。现代中国服装设计要继承中国传统服饰“谐调”、“统一”的审美原则,在创新中实现传统与时尚的完美融通。设计只有在立足传统的基础上来把握时尚,才能真正拓展中国服饰文化的发展空间。关键词:中国传统服饰文化内涵审美意蕴时尚服饰设计 服饰是人类生活的要素,又是人类文明的一个标志,它除了满足人们物质生活的需要外,还代表着一定时期的文化。服装的款式与演变,服装面料的选用与搭配,服装颜色的选择与组合,特定场合着装的选筛与习惯,均记录着特定时期的生产力状况和科技水平,反映着人们的思想文化、宗教信仰、审美观念和生活情趣,也烙有特定时代的印痕。服饰的文化意义在于适应自然环境以满足生存需要、方便生活日用以便利身体活动、美化身姿体态以娱悦身心健康、显示社会身份以表征社会角色等。作为人体的延伸,服饰还能够表现出穿着者的长处和特点,极富魅力地表现个性、欲望和心理特征。为此,服饰设计不仅要切合现时美观大方的流行趋势,使其富有突出的个性表现力,体认穿着者的心理特征和观赏者的趋同心态,而且应将传统服饰文化融入其中,凸显其生命蕴涵和审美意蕴,将传统与时尚有机融合。惟有如此,方能真正营造出有底蕴的时尚服饰文化。 一、中国传统服饰文化的三大内涵 服饰是构成一个民族的外部特征,故而不同民族的服饰所反映的文化特征也各有差异。中国传统服饰文化历经数千年的光辉发展历程,其内涵是极其丰富多彩的。但从宏观上而言,最有代表性的是其所呈现出的“和谐统一性”文化、“标示突出性”文化和“种类多样性”文化三大内涵。

《中国民俗学》课程论文 彝族服饰论文 姓名:袁燕强 学号: 201038585366 系别:汽车工程系 班级: 10车辆工程4班 指导老师:黄忠瑶 完成时间: 2013/05/26

【内容摘要】中国的彝族是一个历史悠久,有着众多支系的民族,不同的彝族支系都有着他们独特的服饰文化,彝族服饰上的不同图案,不同颜色,不同的颜色分层都代表着不同的意义,不同年龄,身份或者是否已婚的彝族所穿的服饰也有所不同,一次构成彝族多层次的灿烂的彝族服饰文化。 彝族的服饰可以说是一件件的艺术品,它凝聚了彝族人民的心血和智慧,记录了历史的一点一点的发展,但是平时一些彝族人民穿的是便装,只有在一些特殊的日子里才会穿上彝族服饰。关于彝族服饰,其内所包含的文化博大经汉森。 妇女一般上身穿镶边或绣花的大襟右衽上衣,戴黑色包头、耳环,领口别有银排花。除小凉山和云南的彝族穿裙子外,其他地区的彝妇女都穿长裤,许多支系的女子长裤脚上还绣有彝族服饰精致的花边,已婚妇女的衣襟袖口、领口也都绣有精美多彩的花边,尤其是围腰上的刺绣更是光彩夺目。滇中,滇南的未婚女子多戴鲜艳的缀有红缨和珠料的鸡冠帽,鸡冠帽常用布壳剪成鸡冠形状,又以大小数十、数百乃至上千颗银泡镶绣而成。居住在山区的彝族,过去无论男女,都喜欢披一件“擦耳瓦"--羊皮披毡。它形似斗蓬,用羊毛织成,长至膝盖之下,下端缀有毛穗子,一般为深黑色。彝族少女15岁前,穿的是红白两色童裙,梳的是独辫,满15岁,有的地方就要举行一种叫“沙拉洛”的仪式,意即“换裙子、梳双辫、扯耳线”,标志着该少女已经长大成人,15岁以后,要穿中段是黑色的青年姑娘的拖地长裙,单辫梳成双辫,戴上绣满彩花的头帕,把童年时穿

关于云南东川红土地干彝族服饰调查报告 【内容摘要】中国的彝族是一个历史悠久,有着众多支系的民族。不同的彝族支系都有其独特的服饰文化。干彝是生活在云南昆明东川红土地镇的一个彝族支系,干彝的传统服饰是众多彝族服饰中的一朵靓丽花朵,是彝族文化重要遗产之一。本文主要分析干彝的服饰,追寻传统干彝服饰的制作工艺,最终记录一整体干彝服饰的制作方法。 【关键词】东川干彝服饰分析制作 彝族的分支和多样化 彝族服饰历史悠久,早在公元二世纪就显现出彝族服饰文化特征,据彝族古藉书中记载,从“六祖”分支后,在漫长的历史长河中,彝族人民分布的各个地域在保持原来服饰特色风格的基础上,大同小异,以地域提升了绚丽多姿的服饰精华。长期保持极其强烈的民族传统优秀服饰文化。形成了鲜明的彝族服饰文化代表体系。是绽放在民族花丛中的亮丽花朵。 彝族服饰不仅是体现了审美特征,而且还体现了地域特征,土司、贵族与贫民的等级制度的特点,它完整地凝聚着彝族人民千百年来形成的美学、宗教、政治、哲学以及习俗等多方面的传统观念,代表着彝族人民在文化结构深层的智慧内涵。彝族居住地域广阔,随着历史岁月的不断进化,以两个支头形成了其文化自身的地域差异和众多支系,彝族服饰代表地域款式不下百种,其中滇中滇南以楚雄为代表的大支头、二支头和四川大小凉山为代表的三支头、四支头服饰最具有代表性;滇东北一代、贵州、广西、北京彝族为代表无、五支头、六支头分支的支系。虽然语言文字保持完好,但不少分支系服饰与其他民族逐渐同化,滇东北,昆明东川区落音山彝族发祥地之一的彝族女装是完整的保持了原貌特征的款式之一。东川区太阳神鼓队参加全国鼓舞大赛中夺得最高山花奖,其中这款彝族服饰就是一大亮点。民族服饰可以说是一种文化符号,是民族文化的传承,了解这一符号,就是了解民族的文化心理和精神特征,了解该民族的生存方式和历史文化。以下论述就以东川彝族服饰为例,通过对服饰的详细分析,了解这一彝族支系的文化传承。 东川红土地干彝民族服饰分析 东川红土地干彝民族服饰包括:帽饰、上衣、腰带、外褂、裙子、鞋。这套服饰由昆明东川区红土地镇蚂蟥箐村…的苏文花制作,年龄有五十多,擅长绣平绣、十字绣,戳纱绣,曾在红土地镇举办的绣花比赛中两次拿一等奖。

中国古代服饰文化 篇一:浅谈中国传统服饰文化浅谈中国传统服饰摘要:服饰是一种文化现象,它既是文化的产物,又是文化的载体。中国传统服饰文化是中国传统文化的一个重要组成部分,是中华民族乃至人类社会创造的宝贵财富。从古到今,中国服饰走过了漫长的路程,昭显着历代的印记,从中折射出不同文化背景的深刻意蕴。不可否认,形式与内容的辩证统一,使中国的传统服饰与悠久的文化基因互为表里,形成一派独具特色的东方气息。中国传统服饰的文化内涵极其丰富,具有明快的风格与和谐统一的心理追求,其独特的五色体系和风格表现形式成为中国传统服饰文化的基调。现代中国服装设计要继承中国传统服饰“谐调”、“统一”的审美原则,在创新中实现传统与时尚的完美融通。设计只有在立足传统的基础上来把握时尚,才能真正拓展中国服饰文化的发展空间。关键词:中国传统服饰文化内涵审美意蕴时尚服饰设计服饰是人类生活的要素,又是人类文明的一个标志,它除了满足人们物质生活的需要外,还代表着一定时期的文化。服装的款式与演变,服装面料的选用与搭配,服装颜色的选择与组合,特定场合着装的选筛与习惯,均记录着特定时期的生产力状况和科技水平,反映着人们的思想文化、宗教信仰、审美观念和生活情趣,也烙有特定时代的印痕。服饰的文化意义在于适应自然环境以满足生存需要、方便生活日用以便利身体活动、美化身姿体态以娱悦身心健康、显示社会身份以表征社会角色等。作为人体的延伸,服饰还能够表现出穿着者的长处和特点,极富魅力地表现个性、欲望和心理特征。为此,服饰设计不仅要切合现时美观大方的流行趋势,使其富有突出的个性表现力,体认穿着者的心理特征和观赏者的趋同心态,而且应将传统服饰文化融入其中,凸显其生命蕴涵和审美意蕴,将传统与时尚有机融合。惟有如此,方能真正营造出有底蕴的时尚服饰文化。一、中国传统服饰文化的三大内涵服饰是构成一个民族的外部特征,故而不同民族的服饰所反映的文化特征也各有差异。中国传统服饰文化历经数千年的光辉发展历程,其内涵是极其丰富多彩的。但从宏观上而言,最有代表性的是其所呈现出的“和谐统一性”文化、“标示突出性”文化和“种类多样性”文化三大内涵。和谐统一文化是中国传统服饰文化的精髓。纵观中国几千年的服饰发展史,和谐协调与规矩统一是其文化的真谛。自中国服饰诞生以来,一直在遵循着物理取暖与审美表现、标识显示与象征表达、个性突出与喜庆

彝族服饰的色彩 作为一个古老的民族,在其漫长的发展历程中必定会积淀下来一些极具传统色彩的风俗习惯,也必定会保留下来一些极具民族魅力的文化表象。一个民族的审美心理是在漫长的民族历史中积淀下来的,是民族感情认同最直观的表现。一个民族审美心理表达形式可以表现在民族文化系统中的方方面面,而服饰作为人类的贴身之物,是民族审美心理最直观的表现形式。民族服饰色彩的形成和传达,在很大程度上,受独特的民族意识的渗透和民族习俗的影响 一、彝族服饰色彩的审美渊源 彝族服饰的色调搭配五彩斑斓,以红、黄、黑为基础,以红、黄、黑、白、青为主色调。这与彝族古代“五色观”的色彩观念密切相关。在《吐鲁立咪》、《哎哺舍额》等古籍中认为:清青之气产生天。浊红之气产生地,天白地黑生成了宇宙。这样以青、红、皂、白来分天地。在《彝族源流》、《异文丛刻》等古籍中,有以五色配五方、五色配五行的观念。认为:东方为青色.南方为红色,西方为白色,北方为黑色,中央为黄色;东方育龙、木,南方赤龙、火,西方白龙、金.北方黑龙、水,中央黄龙、土。彝族古代还有五色族称。尼、能部族即以青、红为族称,尼部即青夷,能部即红夷;慕、饵部族以白、黑为族称,“慕吐洱那”即天白地黑,慕部即白夷,饵部即黑夷;有尚黄部族“署舍乌够左”即“鸡冠黄人”部夷人。《物始纪略》中专门有《羊头青人根》、《鸡冠黄人根》、《猪毛黑人根》、《九掐脸白人》、《尼能清红九只脚》等篇章。 这些与彝族古代许多深层次的历史文化观念相关联,反映了天文、历算、宗教、哲学、社会民俗等等方面的深层内涵。由于居住地域不同,“慕吐饵那”即“白天黑地”之白天,在高原地区变成了蓝天,相应就成了蓝天黑地。反映到服饰上就增加了蓝色色调。但从根本上说,仍然是以五色为基调。探究其本来的内蕴,白或蓝代表天,黑代表地,红代表火,黄代表人,青代表绿草森林。 二、彝族服饰的色彩审美 总的来说“黑、红、青、黄,白”构成了彝族服饰中的主要色彩。其中首服多黑底,装饰配色大量使用红、黄、蓝、白等色,其中以红色为主。彝族首服大多选用黑、青色布料为基色,装饰的镶嵌色布和刺绣花边、图案,多选用红、黄、蓝等颜色。除了绿色之外,很少用别的过渡性中间色,但经过精心调配,色调鲜艳而且和谐,具有别具一格的美感。gggg1、五彩斑斓的配色技法 色彩可以表现不同的风格特点,它是形式特征所产生的特定心理效应。影响色彩风格的因素很多,如色彩的明度、纯度、形状等等,其中最主要的是由色彩之间复杂的对比关系构成。在整体的彝族服饰中,色彩之间的对比关系就尤为突出和丰富。包豪斯学派的著名艺术教育家伊顿就总结了色彩的七种对比要素,即色相对比、明暗对比、冷暖对比、补色对比、纯度对比、面积对比、继续对比。而彝族首服,可谓是将色彩的明暗对比和色相对比运用的尤为出色。明暗对比的效果,侧重在色阶的层次感上,明暗反差在相当大的程度上决定着色彩的明快与否。彝族首服中较少使用灰层次的颜色,以明度较低的黑色蓝色为底配上纯度较高的黄色、红色,形成的对比效果较为强烈;或是以暗色为底,装饰闪亮的银饰,看上去黑白分明,格外声势夺人。在色相对比中也是选用对比跨度大的颜色进行搭配,几乎是以红、黄、蓝等反差较大的对比色为主,高纯度的色彩占较大比例,在色彩配置上呈现出“跳跃性”,加之色彩形态上经常出现形与形之间的分割、交错、重叠,服饰色彩呈现出引人注目,具有刺激性的视觉效果。在众多彝族聚居地中,以云南彝族的首服配色,最为强烈而大胆,充满了色彩的张力。 2、黑白关系的巧妙运用 由于黑与白的特殊性质,决定了它们在色彩关系中的特殊作用,这是具有特殊意义的色彩因

彝族服饰 彝族的服饰,多姿多彩,风格独具。历史上,由于彝族支系众多;居住分散,因此,各地服饰区别明显,样式各异,带有浓厚的地域色彩。不少地区四季冷凉,气候变化不大,所以彝族服饰季节性不强,察尔瓦(披衫)常年皆着。彝族支系繁多,各地服饰差异大,服饰区别近百种,琳琅满目,各具特色。 在金沙江边的小凉山地区,彝族男女服饰风格古朴。男子一般都在额顶留一块三寸见方的头发,彝民称之为“子尔”,把它视为能主凶吉祸福的天神所在。他们还用三四米长的黑布缠头,并将头帕的一端卷成姆指粗细的长椎形,男子还在左耳戴耳珠,他们一般上身穿黑色窄袖、镶有花边的右衽短布褂,下身着宽大多褶、颇似裙子的长裤,外面再披一件下端饰有长穗流苏的披毡,是用黑以羊毛织成的。 凉山区的彝族妇女服饰,颇为典雅。以中青年女子为例,她们头盖一块绣花的方布帕,并将头帕的前端叠成瓦式,遮于前额再用毛线和发辫缠压住。双耳一般都戴有银质耳环、耳坠,领口是以一块银排花。她们身穿绣花右襟上衣,既宽又短,仅及腹部。下身则用黑、黄、蓝、白诸种色布环绕拼接成百褶裙,裙长及地,修长优美,走起路来更是左右摇曳,婀娜多姿。 彝族服饰色彩是五色为基调,其五色内涵非别为白或蓝代表天,红代表火,黄代表人,黑代地,青代表绿色森林。这五种色彩构成彝族服饰主要色彩,其中首服多为黑色,青色布料为基色,装饰所用的镶嵌色布和刺绣花边,图案多用红、黄、蓝色彩。除绿色以外,很少

使用中间的过渡色彩,但经过精心安排后,色彩艳丽且和谐统一,兼有别具一格的美感。 彝族传统服饰富有巨大的生命力,不仅在历史上对彝族人民的繁衍发展发挥了巨大的作用,而在今后还会以自己独特的名族传统,在中国服饰的百花园中显示自己永恒的美丽。

中国近代服饰文化的变迁及影响 妇女发饰,随着社会风气的转变而不断变化。男子的服装主要有长袍、马褂、等等。其中长袍、马褂,为《服制》中规定的服饰,一般用于交际。妇女服饰中最大的特点,是普遍穿着旗袍。旗袍本是满族妇女喜爱的服装,旗袍源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直,衣长及足,材料多用绸缎,衣上绣满花纹,领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。穿旗装时,梳旗髻、穿旗鞋。 中国近代服装潮流2、(19世纪20年代)民国初年的服饰: 民国初年女装在这一时期上衣下裙最为流行,上衣有衫、袄、背心、,样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化,领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样,衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。二十年代,旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久,袖口逐渐缩小,滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末,因受欧美服装的影响,旗袍的样式也有了明显的改变,如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了三十年代初,旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领,领子越高越时髦,即使在盛夏,薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领,领子越低越“摩登”,当低到实在无法再低的时候,干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此,时儿流行长的,长过手腕;时儿流行短的,短至露肘。 民国男子服饰主要有马褂和长衫。用作礼服的马褂、长衫,其款式、质料、颜色及尺寸等都有一定的各式。如马褂,一般都用黑色丝麻棉毛制品为之,对襟窄袖,下长至腹,前襟钉钮扣五粒。长衫则用蓝色,其形制为大襟右衽,长至踝上二寸,袖长与马褂并齐。在下摆左右两侧开衩。用作便服的马褂、长衫,颜色可以不拘。 3、(19世纪30年代)近代民国中期的男子服饰: 民国中期,在流行学生装的同时,不少知识分子及青年学生还喜欢穿“学生装”,这种服装的样式是方形立领。穿着这种服装,能给人一种精神、庄重之感。孙中山先生当时就非常喜欢,所以有“中山装”之称。不过当时的中山装与现在所称的中山装在形式上有所不同。另外还有一种男子服装“西装”。 4、二十年代的中晚期二十年代妇女服饰: 总的看来,这个时期的服装,以采用西式者为多,传统特色的保留则较少。经过一个时期,较普遍地采用了一种既适合于我国妇女穿着,又吸收西式优点的服式,即“旗袍”。除旗袍之外还有袄裙服装样式,特点为立领、宽袖口、露肘的短袄及长裙。左图为穿窄袖袄、素裙的妇女。左图为穿西式茶舞服的妇女。中图为穿印花连衣裙的妇女。右图为穿衫、裙式晨礼服的妇女。 5、二十年代中晚期: 劳动人民的主要服饰为中式衫袄和中式抿裆裤。这是由劳动人民的经济条件和生活方式所决定的。 6、新中国时期: 人们衣着简朴。少见花样。颜色多以灰,军绿,藏青,黑为主。此时似乎是一切人丧失了爱美之心的时候。 (二)、历史与服饰种类的关系

凉山彝族服装 气候特征 凉山州内各地都明显呈现出立体气候。总的说来,凉山州区域的气候属于亚热带季风气候区,干湿分明,冬半年日照充足,少雨干暖;夏半年云雨较多,气候凉爽。日温差大,年温差小,年均气温16℃~17℃。 因地理环境复杂多变,气候的垂直、水平差异很明显,往往山头白雪皑皑,山下绿草茵茵,可谓“一山分四季,十里不同天”。以大小相岭和黄茅埂为界,具有着南干北湿、东润西燥、低热高凉的特点。日照量自北向南递增,北部山地年日照时数约在1600~1800小时,而中南部达到2400~2600小时。与我国同纬度及其邻近地区相比,这是湘、赣、浙南、闽北等地区全年日照时数的1.2~1.5倍;是黔西地区的1.6~2.1倍;是四川盆地的 1.6~ 2.8倍。在我国北纬30o以南地区,除西藏和云南元谋之外,这里的日照时数是最多的。

大小凉山山势险峻,气候寒冷,当地彝族群众故用毛毯护身,俗称,“擦尔瓦”。彝族传统服饰。用羊毛编织或编制成,有较好的保温避水性能。无领无袖,象一口钟,下端缀长穗,长到膝下,颜色多为黑色。彝族男女老少都爱穿,终年不离身。夜间用它作被盖,不论在家居住,还是野外宿营,均可席地而铺,裹着睡觉。 擦尔瓦是用羊毛织成的披衫,有白、灰、青等色,上部用羊毛绳缩口,下部缀有长达0 . 3 3 米左右的旒须。制作一条擦尔瓦,往往要用几个月时间,彝族人的擦尔瓦一年到头不离身,白天御风寒,夜晚当被盖,堪称凉山彝家服饰象征。传统的衣料以毛、麻为主,喜用黑、红、黄色相配搭。常以挑、绣、镶、染等多种工艺技法制成头镰、羊角、涡形等传统图案。大小凉山,山川险阻,过去交通闭塞,与外界交往很少,其服饰古朴、独特、较完整地保留了彝族传统风格。 为适应高山地区的生活环境,彝族服饰的样式都比较宽松、肥大,以便于山路的行走,如披风、百褶裙、宽脚裤等。凉山型男女上衣均为右衽大襟衣,男女老幼皆披“擦尔瓦”(披毡),裹绑腿,套毡袜。 1、绑腿设计(温度与湿度的调节) 大小凉山山势险峻,气候寒冷,但彝族服装款式大都宽松,为了御寒保暖,皆喜扎绑腿。绑腿一般用色条布缠绕,甚或还有刺绣图案,极富装饰味道,既美观又实用。山林之路棘草丛生,山野之中,湿度相对大。毒草孽发,很多地区彝族无论穿裙还是穿裤,皆喜扎绑腿,既防棘荆,又防毒虫,夏天防蚊虫叮咬。 2、擦尔瓦(温度、湿度、气流、辐射的调节) 生活在气候寒冷的山区的彝族,昼夜温差大、晴雨无常的自然环境,一般都会在衣服外面加披毛皮坎肩或披毡。羊皮经简单鞣制,毛柔皮硬,冷时毛向内,

中国彝族服饰 彝族服饰种类繁多,色彩纷呈,不仅有性别、年龄、盛装、常装之别,还有婚服、丧服、祭司服、战服等各种专用服饰。在阶级社会,表示社会存在的等级制度在服饰上也有所反映。由于彝族在历史上宗族观念深、支系多,所处地域广阔,自然环境复杂,生产经济类型各有差异,以及民族之间的相互影响,因此彝族服饰在其质地、款式、饰品、纹样等方面均形成了明显的地域待征:一方面强烈地反映着自己的传统特点,同时也反映着不同民族文化之间的相互影响和渗透。* O% a" e( I& Y; ]6 f 这里展示的彝族服装根据各地服饰的特点,并参照被称为"社会化石"的语言分布状况,将彝族服饰划分为凉山、乌蒙山、红河、滇东南、滇西、楚雄等六个类型,类型下面又分为若干种样式,以便大家对彝族服饰文化有一个比较全面的认识。 大凉山、小凉山是彝族重要聚居区之一,这一地区由于在1954年民主改革以前,长期处于奴隶制度阶段,社会发展极为缓慢,因此凉山型服饰保留其固有文化传统比较多,故在彝族服饰中最具代表性。 乌蒙山地区自古以来就是彝族活动的重要地区之一。乌蒙山型服饰集中地表现了这一地区既保持了固有的民族传统,又反映了明末清初“改土归流”后所发生的明显变化。 红河地区,由于经济文化发展不平衡,红河型服饰呈现了纷繁多彩的多种款式并存的局面。一般来说,边远山区较封闭,传统服饰特点较浓;其他地区因民族之间交往较多,服饰与汉装较接近。- k. a& E. O4 v8 N! L, w 滇东南型服饰以其明显的支系差异表现出了不同特色。) F, L& e1 a) g; Q5 z( r: F 滇西地区曾是古代南诏国的发祥地,妇女盛装尚有南诏王室贵族服饰华美艳丽的遗风。( h/ n# R/ l3 i" F 楚雄型服饰分布区与其他彝族地区相比,是彝族支系最多最集中之地,也是保留彝族传统文化较多的地区之一。近百年来,虽由于经济文化的发展,彝族服饰变化较大,右襟短衣和长裤已成为本型服饰当今的基本款式,但披羊皮、衣火草布、着贯头衣等古老习俗,仍不同程度地保留至今。: {8 M; i9 l. u: @7 D8 f' J 汉代(公元前206-公元220年)以来,一些文物和文献记载的彝族先民披羊皮、披毡、着贯头衣、着拖尾服、妇女穿裙,男子头饰"兹体"(英雄结)等习俗,至今仍在一些地区保留和流行,充分反映了彝族服饰强烈的传承性。8 G3 S T" c A5 O4 S7 }2 F# b+ E; [ 1963年发现的云南昭通后海子东晋霍氏墓壁画(公元386-394年)所绘头饰"兹体"、披披毡、跣足的部曲形象,与今日四川大小凉山彝族男装颇为相似,足见彝族服饰历史之久远。 披羊皮习俗,在唐(公元618-907年)樊绰的《蛮书》等文献多有记载,而如今在彝族地区仍在流行。云南南涧彝族中的新娘不论经济条件如何充裕,结婚时必披羊皮,充分反映了传统习俗和观念彝族人民中影响之深远。$ p2 o t' r6 ^# ^" G 贯头衣是人类服装发展过程中的一种古老款式。据元(公元1271-1368年)、明(公元1368-1644年)以来多种史志记载,彝族早期妇女上穿贯头衣、下着裙,"衣无开襟,服之自首笼下","女衣不开领,缘中一孔,从头而下之"。此种服装在云南的楚雄、禄劝、红河、广西的那坡等地彝族中现在仍可见到。至于妇女穿裙在凉山彝族中普遍存在,而在其他一些地区则已改裙为裤或处于裙裤同穿的过渡形态。 当今流行于滇西、楚雄、滇东南等地的前短后长之"拖尾服",可能即《后汉书》所载哀牢夷"衣皆著尾"的一种遗风。而楚雄等地的"火草布"更反映着人类早期采集经济特色。6 N# J+ b8 u* f2 E 在装饰纹样上,凉山、乌蒙山等地以涡旋纹几何图案为主,风格古朴、粗犷。其他地区以写实性动植物纹样居多,色彩艳丽、明快。图案内容以火纹、虎纹、羊角纹、八卦图案最富代

浅谈巍山彝族女性服饰的文化内涵 巍山县牛街乡牛街小学卜瑜仙 考号:292706100004 指导教师:余玫 论文定稿时间:

浅谈巍山彝族女性服饰的文化内涵 巍山县卜瑜仙 [摘要]漫步在南诏发祥地巍山,首先映入眼帘的是,身着彝族服装的妇女穿梭与牛仔、西装人流的动人画面。那服饰式样的繁多,色彩的绚丽,让人联想起道道多姿的晚霞。原来,视野开阔的彝族女人,一直用心编织着生活,把对生活的热爱,一览无余地诠释在服饰文化中。她们在吸纳其他民族衣装风格的同时,巧妙的将气候美丽的巍山本土文化设计在服饰中。刺绣图案一类反映花鸟植被等自然资源,另一类图案:太阳、月亮、蜘蛛、火焰等图案则体现先民崇拜、感恩心志等丰富的文化内涵。整套服饰表现了巍山彝族女性对所居环境(高山、盆坝、河谷)多元地理气候相适应的特色设计。无论是那一身身倾向与华丽风格、绿色诗意的东山女性服饰,还是那倾向于简朴审美主义设计的智慧类型、黑白相衬的西山女性服饰,都向人们表达着彝族女子对生活的热爱,以及独特的美学怪、观念。 关键词女性服饰;种类;内涵。 巍山位于云南省西部,地处哀牢山和无量山的北端,北部以漾濞江西洱河为界与大理苍山相望,东部为红河流域的上游,西部属澜沧江流域,地理位置和自然环境独特。气候温暖,冬无严寒,夏无酷暑。这美丽的红河源孕育了一个独

特的彝族文化。 巍山彝族,是一个从历史深处走来的崇善龙虎的民族,是一个有着悠久历史的古老民族。西汉时称为“昆明”(1)唐代称为“乌蛮”,元、明、清时称“罗罗”、(2)“密撒”等,自称“腊罗把”,汉意为“崇尚龙虎的人。”,新中国成立后,正式定名为“彝族”。彝族人民聪慧、勤劳、勇敢、善良、包容、上进,在悠悠历史长河中,开疆辟土,团结其他民族,为祖国西南边陲的稳定和发展作出过重大贡献,同时创造了灿烂的文化。彝族有许多历史文化遗产、民俗文化现象,如彝族打歌、毕摩经、十月太阳历、洞经、及独特的土主文化与服饰文化等,都向世人展示了一个古老民族深厚的文化内涵,呈上了一份多彩的文化特餐。其中,服饰是人类历史文明进程中的产物,是民族文化中最为外在、直观和最具美学特点的重要组成部分。巍山彝族女性服饰在历史发展过程中,形成了种类众多、类型复杂的特点,在云南彝族服饰文化中,有着重要的地位。作为一个彝族后代的我,在这里,主要想从巍山彝族女性服饰入手,力图揭示其丰富的文化内涵。 一、巍山彝族女性服饰的种类 彝族是巍山最古老的土著民族,主要分布在巍山盆坝的四周和河谷、高山地区。聪慧的女性为适应所居环境的地理气候,经历史沉淀,设计了混合南北民族衣装风格的特色服

论中国传统服饰文化 服饰是人类生活的要素,又是人类文明的一个标志,它除了满足人们物质生活的需要外,还代表着一定时期的文化。服装的款式与演变,服装面料的选用与搭配,服装颜色的选择与组合,特定场合着装的选筛与习惯,均记录着特定时期的生产力状况和科技水平,反映着人们的思想文化、宗教信仰、审美观念和生活情趣,也烙有特定时代的印痕。服饰是一种文化现象。 中国传统服饰文化是中国各族人民经过上下五千年共同创造的优秀文化,是中国传统文化的一个重要组成部分,是中华民族乃至人类社会创造的宝贵财富,在构建和谐社会,建设社会主义新农村的今天,传承其优良传统,对于不断提高人民的物质生活和精神生活质量尤为重要。数千年中国传统服饰文化历经了以原始社会为基础的“自然形态”时期、以阶级社会为基础的“制度形态”时期和以有阶级存在社会为基础的“自由形态”时期三个发展阶段;呈现出了“和谐统一性文化”、“标示突出性文化”和“种类多样性文化”三大内涵特征。 服饰是构成一个民族的外部特征,故而不同民族的服饰所反映的文化特征也各有差异。中国传统服饰文化历经数千年的光辉发展历程,其内涵是极其丰富多彩的。但从宏观上而言,最有代表性的是其所呈现出的“和谐统一性”文化、“标示突出性”文化和“种类多样性”文化三大内涵。 和谐统一文化是中国传统服饰文化的精髓。纵观中国几千年的服饰发展史,和谐协调与规矩统一是其文化的真谛。自中国服饰诞生以来,一直在遵循着物理取暖与审美表现、标识显示与象征表达、个性突出与喜庆吉祥的统一,最大限度地达到服饰与自然、服饰与社会、服饰与人的和谐、协调。情景交融、意象统一的美是中国传统服饰文化最珍贵的品质。 标示突出文化是中国传统服饰文化的最基本的元素。这一元素主要表现在人们在长期的生产实践和社会实践中所产生对服饰意念表达中的等级尊卑标示、行业职业标示、行为道德标示以及年龄结构性别的标示上。从原始部落头领与狩猎功臣服饰的标示到封建帝王的官服表示,从文官武官的标示到现代军装、职业装的标示,从官府制度中常服的礼制到今天的便服,晚礼服等,都彰显了其标示突出的文化内涵。标识显示不单单是一种“制度”(法制)的要求,更将其作为一种社会道德的规范。这种将服饰标识功能的意念推到了一种登峰造极地步的文化,也大大推进了中国传统服饰文化的发展。可以断言,如果没有数千年阶级社会冠服制度的保障,“衣冠王国”的殊荣是不可能获得的。 种类多样性文化是中国传统服饰文化的又一特征。从纵向上看,中国历代服饰文化均有较大的差异。就以中国近三千年以阶级社会为形态的服饰“制度形态”演变的轨迹而言,周礼和汉服不同;唐制与清制差别也大,基本上每个朝代都有自己的服饰制度,都有其特定的礼仪要求。从横向上看,由于中国地大域广,民族众多,其对服饰款式的追求上、对服饰色彩的忌讳上、对服饰材料应用的技术水平上,以及对服饰不同时间、不同地点和不同场所的意象表达上,都有很大的差异,有时还反映出极大的对立。这种多样性既反映了中国传统服饰文化的丰富多彩,又反映了与其他国家的不同特征。 中国传统服饰文化是中国各族人民经过上下五千年共同创造的优秀文化,也是人类社会共同创造的宝贵财富,在构建和谐社会,建设社会主义新农村的今天,传承其优良传统,对于不断提高人民的物质生活和精神生活质量尤为重要。 扬长避短,突出和谐协调是传承中国传统服饰文化的关键。中国的传统服饰文化受数千年封建社会占统治地位的儒教“中庸道德”观的桎梏,政治因素影响极大,直到上世纪中期绿色覆盖全国,专衣“军干装”以及激情成“灰”等现象,使服饰呈现简单划一的窘境。这些不利于服

云南彝族服饰文化 (云南爱因森软件职业学院作者:方进普) 内容摘要:云南彝族服饰文化体系,是彝族劳动人民情感的表述。它以符号化视觉语汇透视出民族生活习俗、民族审美理念和思想情感,标志着彝族符号性的文化选择。服饰构成要素的变更,促进了情感和审美形式的变化和发展。民族服饰视觉情感语义的准确快速传达,主要是通过一定的服饰造型和图案设计等呈现出来,并体现彝族传统审美文化体系的历史延续。 【关键词】彝族服饰/符号化/视觉语汇/视觉情感/审美文化 1.引言 云南彝族服饰经过几千年的风雨沧桑,形成了富有云南气派、博大精深的民族服饰文化体系。它不仅体现了物质文化和精神文化的整合,以及审美主体内心炽热情感的外化,而且在一定程度上透视出云南彝族特定社会文化结构下的特定民族生活习俗和民族审美理念,以纯真、质朴、平淡的符号化视觉语汇及独到的视觉审美视点,高度艺术化地概括反映了民族服饰文化的本质特征,从而体现出云南彝族服饰语言从审美意象到具体化艺术符号情和意的整合构筑与传达。 2.云南彝族服饰文化 2.1云南彝族地域分布 彝族人口众多,分布很广,云南省以楚雄彝族自治州。红河哈尼彝族自治州的衰牢山区,乌蒙山区和滇西北小凉山一带比较集中。彝族过去崇拜万物有灵和崇拜祖先。火是彝族追求光明的象征。在彝族地区,对火的崇拜和祭祀非常普遍。彝族语言属汉藏语系藏缅语族彝语支,有六种方言。彝族有自己的文字,是中国最早的音节文字,其中比较通用的有一千多个。1957年通过了彝文规范方案,确定819个规范彝字,并开始试行。彝族文化艺术源远流长,用彝文记载的历史、文学、医学、历法等著作中,不乏价值极高的珍贵文献。流行的民间集体舞是“跳乐”。传统工艺美术有漆绘、刺绣、银饰、雕刻、绘画等。彝族主要从事农业,畜牧业是副业,手工业生产也相当发达。全省都有分布,由于其支系众多,支系间由于地域的差别,其服饰也千变万化,绚丽多姿,各具特色。

凉山彝族服饰

凉山彝族服饰 蒋志聪 彝族是一个古老而独特的山地民族,主要分布在滇、川、黔、桂四省区的高寒山区,人口约1000万。在漫长的历史发展过程中,彝族人民以睿智、勤劳和顽强的生命力,创造了源远流长,辉煌灿烂的文明。彝族先民为世人留下的丰富多彩,绚丽多姿的彝族服饰文化艺术,保持了浓郁的民族文化传统和特色,体现了彝族人民独特的审美心理与文化习俗,是中华民族文化中的宝贵财富。越西彝族服饰历史悠久,工艺独特,异彩纷呈。 彝族服饰与其他民族的服饰一样,是人们适应自然、生存发展的需要而产生的,其历史源远流长。彝族文献有“弹毛擀毡阿约阿先来发明,纺线织线濮嫫尼依来发明,裁衣缝衣觉觉伍支来发明,制金打银阿合来发明,头盔铠甲吉博尔惹来发明”的记载。 越西彝族服饰,系凉山彝族中圣乍语音地域彝族服饰。黑色为服装的基本色调。二十世纪五十年代,县境内彝族曾有穿麻布和羊毛织成的男裤女裙及衣服褂褂、筒状毡袜和麻鞋、山羊皮褂褂、绵羊皮披毡(也作被盖)等,当时有用棉布做的男女服装,男上衣除了用青布和蓝布制作外,有用白布做的男上衣,在衣肩衣袖上镶一道道黑色细条纹作装饰(这种白布衣服早已消失)。女裙有黑裙、红裙、黄裙和白裙,那时布料质料差,颜色单调,做工简单,饰纹一般只有两细一宽并列直线纹和三条细线并列波浪纹两种,许多衣服不加任何饰纹就这样穿。六十年代物资匮乏时期,有用棉花捻线做擦尔瓦的,有用棉

线织布做衣服的。七十年代,虽有用卡机、充贡、平绒之类棉布制作彝族服装的,但为数不多,当时经济条件不能满足人们需求。 八十年代后,广大彝族民众才陆续广泛使用毛呢、纤维、棉纤混纺等质地优良、色彩鲜艳的各种面料制作彝族服装。 一、服饰源流 在汉文献中,有关彝族服饰最早记载见于《华阳国志.南中志》:“夷人大种曰昆,小种曰叟,皆曲头、木耳、环铁、裹结,无大候王。”唐以后记载就越来越多,陈鼎《滇黔游记》载“夷妇纫叶为衣,飘飘欲仙。叶似野栗,甚大而软,故耐缝纫,具可却雨。”《蛮书》(唐)途程第一云:“邛部台登(今凉山西昌、冕宁一带)中间,皆乌蛮也。妇人以黑缯为衣,其长曵地。”《南诏野史》(下)载“黑倮倮,……男挽发于耳,披毡佩刀,妇人贵者衣套头衣,方领如井字,无襟带,自头罩下,长曵地尺许,披黑羊皮,饰以铃索。”宋代彝族服饰保持唐风,依然以“椎髻、跣足、披毡、或衣皮”(《太平寰宇记》),清代《邛嶲野录》记录凉山彝族“男子……发挽大髻,以竹簪独刺挽于额际,戴黑毡笠,大于箕。披黑白毡衣,妇女短衣长裙,肩佩铜镜螺蚌之类”。“倮倮即黑彝也……椎髻、赤足、披毡、带刀弩。女著花衣长裙,披发跣足,带金银耳环如帐钩样”“男子椎髻,裹青布帕,短褐毡衫……妇人以青布作大帽覆髻,垂幅向后,束红帛于额间,长衫短裙,皆跣足”(《皇清贡职图》卷六)小凉山一带“男椎髻、裹青布帕,短衣,披毡衫……妇挽髻,以青布作平顶帽,交缠蓝布长带,饰以珠石,项挂素珠,衣裙俱缘边,跣足不履”(《皇清贡职图》卷六)……

彝族服饰(组图) 彝族武士服饰蓝布地大襟长袖女子衣 缎地刺绣三角荷包 全国约有八百万人的彝族,集中分布在滇川黔桂四省区广阔的土地上。彝族服饰是世界上种类最为丰富的服饰。根据支系、地域、服饰习俗和特点不同。专家把它分为凉山型、红河型、乌蒙山型、滇东南型、滇西型、楚雄型等六种类型。 凉山型彝族服饰,代表了北部方言区服饰文化,如今还在活态的存在。它包括凉山州十七个县市及俄边、马边、石棉、汉源、九龙等县,以及云南省的永善、宁蒗、攀枝花、丽江等县市。服饰特色古朴、大气、独特,较完整地保持了彝族服饰的传统风格。男子的头饰都以兹体、奥帖为主,女子的头饰却有奥帖、三角帽、圆盘帽等不同的特色。从款式上来说,彝族上衣有大襟、对襟、琵琶襟、一字襟、贯头衣等主要款式;下装为男裤女裙;饰品是金银珠宝齐全。 彝族古代服饰从制作上来说,彝族女子服饰传统采用麻、棉和羊毛等,捻线纺纱,制作服饰;男子则采用兽皮和牛羊皮制作服饰。

传统彝族崇尚和喜爱的颜色是白色、黑色和蓝色。而不是人们所说的红、黄、黑。彝族传统服饰几乎找不到黄色和红色为底的。它来自于彝族先民对自然的认识,经历了一个从简单到复杂逐步丰富的过程。 在四川,彝族刺绣与羌族刺绣齐名,被专家誉为“南彝北羌”。彝族服饰的衣领、衣襟、袖臂、项背、下摆、裤脚、帽子、头帕、挂包、围腰、裙边等部位装饰各种花纹,工艺有贴花、挑花、盘花、锁花、镶嵌、平绣等。 近年来,国内外对彝族服饰的关注和收藏也在不断增多。北京国家博物馆、中央民族大学博物馆、北京服装学院博物馆、民族文化宫、四川省博物馆、四川大学博物馆、西南民族大学博物馆、云南省博物馆、云南民族博物馆、重庆市博物馆、台湾故宫 博物院、台湾政治大学、楚雄州博物馆、凉山彝族奴隶社会博物馆、昭觉彝族服饰展览馆以及法国、日本、美国、德国等国家和地区,都有彝族服饰的收藏。 然而,有关彝族服饰的各类活动和研究,却相对较少。1985年,以彝族服饰为参照的服饰为我国夺得第一个国际服饰大奖;1987年彝族服饰展览在北京民族文化宫举行。但此后,有近二十年的时间,没有彝族服饰专题活动。 2004年,昭觉举办首届彝族服饰文化节;2005年,昭觉举办首届彝族服饰文化论坛;2006年,昭觉彝族服饰表演团参加北京全国第三届少数民族艺术节开幕式表演,走进了人民大会堂;2007年,昭觉彝族服饰表演团参加在成都举办的中国国际非物质文化遗产节展演,并参加在成都举办的第六届中国国际白银年会,被授予“中国少数民族银饰特色县”称号;2008年,文化部授予昭觉县“彝族服饰文化之乡”称号,彝族毛纺织及擀制技艺被国务院公布为国家级非物质文化遗产。 彝族服饰是彝族人相互间的情感纽带,是彝族文化的重要载体,体现了彝族的工艺技艺、审美情趣和价值观,折射出彝族的宗教、信仰、伦理民俗等文化内涵。彝族服饰不但具有实用穿着价值、工艺美学价值,同时也具有不可替代的历史文化价值、教育激励价值、旅游观赏价值、经济发展价值和科学研究价值。它值得我们毕生去捍卫和发扬。

学院:信息工程学院班级:08级医学信息管理1班姓名:麻胜瑶 学号:2008084018 中国服饰文化鉴赏 中国人习惯把日常生活概括为“衣食住行”,将服饰排在第一位,可见它在生活中的重要性。几乎从服饰出现的那天起,人们就已将其社会身份、生活习俗、审美情趣,以及种种文化观念融入到了服饰中。 当我们走在大街上观察来往形形色色的服饰,衣着打扮或正式或休闲,或修身或宽松,或潮流或复古,风格迥异,各具特色。从服装的类型和衣着打扮中,我们可以了解一个人的性格,更可以知道一个人的生活习性。服饰中常见的有女生可爱的韩版服装,男生宽松的运动、休闲服,女人有穿着精神干练的职业装,男人有正式的西服。不同时间,不同地点,不同场合,我们都有相应的服装饰品与之相配。如果把服装服饰瞎搭、混搭,则可能事与愿违,无法达到预期美的效果!服饰在我们生活中也尤其重要:假如一名毕业大学生去参加一个面试,如果服装打扮潮流另类,或是鲜艳亮丽,会给面试官的印象极为不好,为此失去一份难得的工作也不无可能;假如我们去参加一个时装周,主题是以欧美风情为主,我们不可能穿着中国古典的旗袍,那么了解相关的服饰文化就是必要的了。 世界之大,悠悠众国,一个国家,一种文化底蕴,一种传统服饰。服饰是人类特有的劳动成果,它既是物质文明的结晶,又是精神文明的含义。服饰可以表现一个时代的特征,更可以呈现出民族文化特色和文明精神。了解服饰的背后,更多的是其历史、政治和经济,这些都渗透在文化里,不同的国家,不同的历史,不同的服饰。 中国是一个有着悠久历史的文明古国,其灿烂的文化,辉煌的遗物为世人所瞩目。而中国服饰文化更是中国文化表现力的重要组成部分。中国服饰如同中国文化,是各民族相互渗透及影响生成的。汉唐以来,尤其是近代以后,大量吸纳与融化了世界各民族外来文化的优秀结晶,才得以演化成具体的所谓中国以汉族为主得体的文化。人类社会经过蒙昧、野蛮到文明时代,缓缓的进行了几十万年,

以“山水田园风光”著称于世的国家级风景名胜区、国家4A级旅游区、国家级水利风景区普者黑,山美水美,而且有灿烂多姿的民族文化。当你步入景区时,映入眼帘的是一个个穿着“阿诗玛”服装的“小阿乃”(撒尼语小姑娘之意),她们或为你撑船掌舵,或背着大三弦为你跳起豪迈的撒尼舞,或为你导游……她们服饰上的每一块点缀物更是精美的工艺品,深受中外游客青睐。 说起彝族撒尼人的服饰,人们常会想起美丽的阿诗玛。据彝族民间长诗《阿诗玛》记载:“美丽阿诗玛,包头红光闪,耳环垂两颊,面秀如皎月,身修似金竹,左手戴金戒右手戴银镯,身披絮羊皮,漂亮围腰带,美似老胡须,一缕又一缕,垂须颤悠悠。脚像黄萝卜,穿着绣花鞋,灰衣配黑裤,全身多协调”。今天撒尼姑娘的服饰也大致如此。她们挑绣出来的花包头、花围腰、花边衣服图案,工艺精湛独特,构图精美,色彩艳丽,寓意深刻。撒尼服饰既有美化生活的装饰性,又有长幼及已婚、未婚的身份标志性,还有信仰崇拜的象征性及审美心理和艺术风格的独特性。这也许就是撒尼服饰让人着迷之处。 撒尼妇女自幼就必须学习刺绣、挑花。绣技的优劣,常与她们未来的恋爱、婚姻成败有关。谈情说爱择偶配婚,男性首先索取的信物,就是姑娘的绣品——花腰带。撒尼姑娘戴的花布包头是全身服饰中最引人注目的,它把一张张楚楚动人的笑脸映衬得更加秀美。花布包头以红、绿、蓝、紫、黄、青、白七种颜色的丝绸配制,外沿镶上银制泡泡(撒尼语称“卡士玛”),长辫裹于包头中,包头两端各缀着一只“彩蝶”(三角形包绣花图案布),右侧还垂吊着一串串珠和一绺乌黑的黑发。串珠垂至胸前,走路时,串珠左摇右摆,妩媚多姿,煞是好看。 传说,撒尼包头的图案是仿天上的彩虹制作的,为的是纪念一对为忠贞的爱情投火殉情的恋人。这对恋人死后化作了长虹。姑娘们于是纷纷绣起了彩虹,并把它放在了自己的头上,象征着自己对爱情的追求和忠贞。姑娘们衣服上通常也绣上自己心爱的花饰,上身多穿绣有花纹图案的白色、浅蓝色上衣,宽松的袖子上用彩色丝绸布镶了两道宽花边。斜襟长略过膝,左襟边沿用紫红或黑色绒布镶上牛鼻子形纹宽边。背部披上一块以黑绒布作外壳的洁白羔羊皮,腰间系花腰带,下着黑色或青色等深色花边宽裆裤,足穿绣花鞋。未婚少女于头部花包头上,左右两边各插一块蝴蝶块,已婚者,摘下蝴蝶块,一块收藏,一块放于头顶,包头上的银泡泡和串珠也不再戴。小伙子一见“彩蝶”已飞,就不会贸然试探了。已婚妇女上衣的颜色也逐渐从浅色转为深色,以示成熟与庄重。男子多穿青色、黑色对襟衣,大裆裤,外套白色绣花短褂,系花腰带。 撒尼妇女最擅长挑花,有单挑、双面挑、素色挑、彩色挑等,多以几何纹或日月星辰、彩云、青山、绿水、花朵和动植物变形纹,组成各种风格质朴、精美的图案。凡是在生活中能看到的一切美的事物,都被撒尼妇女用灵巧的双手绣在服饰上。服饰是撒尼文化的重要标志,多姿多彩、琳琅满目的刺绣服饰,再现了撒尼妇女对大自然深邃的观察、独特的理解和深厚情感,充分反映出撒尼人的聪明才智和独特的艺术天赋。如今,普者黑仙人洞村,已被确定为云南民族文化生态村,被命名为全国文明村,成为云南建设民族文化强省的一朵奇葩。撒尼人挑绣的服饰更是一朵脱颖而出的绚丽之花,越来越焕发出特有的风采。

中国民族服饰:彝族服饰 彝族服饰 四川凉山和贵州西部一带,男穿黑色窄袖右斜襟上衣、多褶宽脚长裤;也有的地区穿小脚长裤:以长达数丈的青蓝布帕包头,在右前方扎成细长锥形子帖(汉称“英雄结”),向前伸出帕外。左耳戴黄、红大耳珠,珠下缀红线。 女穿镶边或绣花大襟右衽上衣和多褶长裙,裙缘镶多层色布。姑娘头覆绣花瓦式方帽,压以发辫,遮住前额,尤如帽沿。戴耳环。领口有银排花。外出时男女都穿擦尔瓦。冬天以领部有裥褶的羊毛披毡套在擦尔瓦内。

在云南众多的少数民族中,彝族人口最多、分支最为复杂、居住分布最广,因而彝族服饰之多姿多彩多种类,也是绝无仅有的。据调查,仅云南彝族的服饰就可区别出上百种不同样式。但是,毕竟是一个有着共同渊源关系的民族,各地彝族的服饰也往往表现出一些共同的民族文化特征。总的来说,彝族服饰集多种装饰工艺于一身,美观大方,纹样丰富多变,色泽沉着和谐,色调简洁明朗。在色彩应用上,彝族服饰一般以黑或近黑的青蓝等色为主,衬以红、黄等色。这与彝族长期历史文化所积淀的尚黑、喜红黄的审美意识有直接关系。彝族认为,黑色象征刚强坚韧,红色象征他们崇拜的火,黄色象征善良和友谊。彝族服饰尤为注重红、黄、黑三色的搭配和图案的选择,单纯之中显露出丰富的感觉。特别是彝族妇女的服装最为考究。 彝族历史上曾有过“六祖分支”的事件。据彝文文献记载:大约春秋末期,一场洪水过后,彝族人曾分成六个部落,由始祖阿普笃慕的六个儿子带领向不同的方向发展开去。有学者根据六祖分支的线索和现实的情况,进行概括,将各地彝族服饰粗略地划分为楚雄型、凉山型、乌蒙山型、滇西型、红河型、滇池及滇东南型等六大类型,以便从千差万别的现象中了解其概貌。