中苏两国领导人交往历史图片

1949年10月2日,中国和苏联建交。苏是第一个承认并与新中国建交的国家。图为当年10月16日苏首任驻华大使罗申(前排右六)向毛泽东主席递交国书后合影。

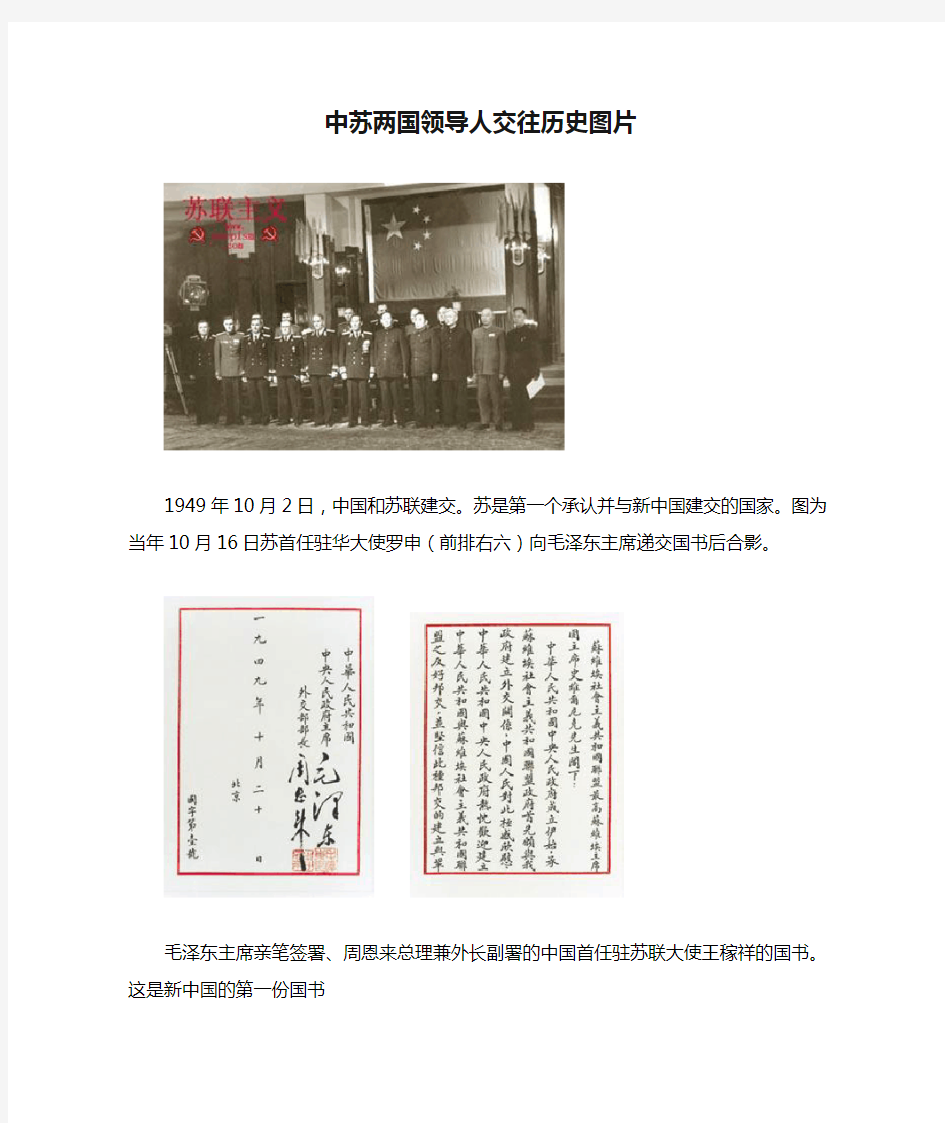

毛泽东主席亲笔签署、周恩来总理兼外长副署的中国首任驻苏联大使王稼祥的国书。这是新中国的第一份国书

1949年12月21日,两位伟大领袖站在一起,毛泽东和联共(布)中央总书记斯大林(前排右三)等一起出席斯大林70寿辰庆祝会。毛泽东左边为卡冈诺唯奇,右边是布尔加宁元帅,斯大林右边是德国领袖乌布利希和赫鲁晓夫。

1949年12月16日,中共中央主席、中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东访问苏联,在抵达莫斯科车站时,毛泽东受到苏联党政领导人布尔加宁(右一)、莫洛托夫(右二)等的热烈欢迎

1950年2月14日,毛泽东和斯大林出席《中苏友好同盟互助条约》及有关协定的签字仪式。中华人民共和国中央人民政府政务院总理周恩来在条约及有关协定上签字。

1956年9月15日至27日,中国共产党第八次全国代表大会在北京召开。苏联代表团米高杨和刘少奇亲切握手。

1956年2月,朱德出访苏联,并出席苏联共产党第二十次代表大会。

1956年2月,朱德出访苏联,并出席苏联共产党第二十次代表大会。朱德参观莫斯科地球卫星、火箭展览

1956年2月,朱德出访苏联,并出席苏联共产党第二十次代表大会。朱德在莫斯科与各国党代表一起步入苏共第二十次代表大会会场。

1957年1月,波兰和匈牙利事件发生后,中共中央副主席、国务院总理周恩来和中共中央政治局委员、副总理贺龙出访苏联、波兰和匈牙利,第一次明确提出在社会主义国家之间也应遵守和平共处五项原则

1957年4月15日,毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德与来访的苏联最高苏维埃主席团主席伏罗希洛夫(右)在欢迎酒会上

1957年5月5日邓小平副总理陪同苏联最高苏维埃主席团主席伏罗希洛夫参观北大,在办公楼前受到同学们的热烈欢迎

1957年11月,中共中央主席、国家主席毛泽东赴苏联参加十月革命40周年庆典,并出席社会主义国家共产党和工人党代表会议及64国共产党和工人党代表会议,分别签署了《莫斯科宣言》和《和平宣言》。毛泽东拜会苏联部长会议主席布尔加宁(右一)。

1957年11月,中共中央主席、国家主席毛泽东赴苏联参加十月革命40周年庆典,并出席社会主义国家共产党和工人党代表会议及64国共产党和工人党代表会议,分别签署了《莫斯科宣言》和《和平宣言》。毛泽东在《莫斯科宣言》上签字。

1959年1月28日,周恩来赴莫斯科出席苏共二十一大,向大会宣读中共中央和毛泽东的贺词

1959我党和国家领导人同各国代表团团长在天安门城楼上观看群众游行和阅兵式。(前排左六起:邓小平,金日成,周恩来,苏斯洛夫,胡志明,毛泽东,赫鲁晓夫,刘少奇、米高杨)

1959中共中央主席毛泽东,中共中央副主席、国家主席刘少奇,中共中央副主席、全国人大常委会委员长朱德,中共中央副主席、国务院总理周恩来到机场迎接苏联共产党中央第一书记、部长会议主席赫鲁晓夫,并陪同检阅中国人民解放军陆海空三军仪仗队

1960年11月至12月,刘少奇赴莫斯科参加各国共产党和工人党会议,并参加纪念十月革命43周年庆典。刘少奇参观“阿芙乐尔号”巡洋舰,并与该舰第一任政委亲切握手。在刘少奇同志访苏期间,苏共中央第二书记勃列日涅夫全程陪同。

1960白俄罗斯共产党中央第一书记、苏共主席团候补委员马祖罗夫(右二)向刘少奇赠送列宁像。勃列日涅夫也在场。

1960年11月至12月,刘少奇赴莫斯科参加各国共产党和工人党会议,并参加纪念十月革命43周年庆典。刘少奇与苏共中央第一书记、部长会议主席赫鲁晓夫(左一)举行会谈。后来在文革中起到极恶劣作用的康生当时坐在赫鲁晓夫身旁,与赫鲁晓夫激烈对抗。

1964年11月,周恩来赴苏联参加十月革命47周年庆祝活动。周恩来拜谒列宁墓并献花圈。周恩来同志这次是为试探勃列日捏夫对我国的态度而来。

两位伟大的总理:1969年9月,周恩来总理在机场会见途经北京的苏联部长会议主席柯西金。这次会谈使紧张的中苏关系有所缓和。随后,中苏恢复1964年开始举行、后因故中断的边界谈判。

1979年10月,中苏国家关系谈判在莫斯科举行,右起立者为中国外交部副部长王幼平。

1984年12月,中共中央政治局常委陈云同志会见来访的苏联部长会议第一副主席阿尔希波夫(右)

5月,我国改革开放总设计师邓小平同志与戈尔巴乔夫会谈时指出,我们这次会见的目的是八个字:结束过去,开辟未来

中共中央政治局委员、国家主席杨尚昆同志宴请戈尔巴乔夫率领的代表团。

戈尔巴乔夫和夫人赖莎一行到上海参观访问,时任中共中央政治局委员、上海市委书记的江泽民同志和上海市市长朱镕基同志到机场迎接。

武平一中能力导向课堂公开课 课题:开辟人类交往的航线 授课班级:高一(12)班 授课时间:2016年3月30日 授课人:连宁丰 一、教学设计思想 1.学情分析 分析学情,因材施教。本课教学的对象是高一学生,他们思想活跃,兴趣广泛,善于思考,理性思维能力已有较大提高。但由于他们对知识的掌握还没有形成体系,没有达到一定的广度;对历史现象的分析也没有上升到一定的高度;分析问题还缺乏深度。因此,在教学中应用创设问题情境、引导学生自主探究的方法,既符合学生的心理发展特征,也利于培养和提高其历史思维能力。 2.教材分析 新航路的开辟是影响人类历史发展进程的重大事件。在此以前的世界基本上是彼此隔绝的。由于新航路的开辟和“新大陆”的发现,打破了世界各地之间相对隔绝的状态,为世界市场的形成创造了重要条件,世界各族的历史逐渐融合为一部彼此联系、相互影响的人类历史。因此,让学生充分了解这一历史事件具有重大的意义。 3.教学目标 (1)知识教学点:新航路开辟的原因和客观条件;达·伽马开辟直通印度的新航路;哥伦布开辟通往美洲的新航路;麦哲伦船队完成了第一次环球航行;新航路开辟对世界各地的影响。 (2)能力训练点:通过教师创设问题情境并引导探究及学生分组讨论,培养学生的创新思维和探究能力,锻炼其合作及自主学习的精神,并提高其口头表达的能力。 (3)德育落实点:①通过对新航路开辟的原因和条件的分析,使学生认识新航路的开辟有深刻的经济根源、社会根源和客观条件。尤其是中国的罗盘针广泛应用于欧洲航海,为航海家开辟新航路和远洋航行提供了重要条件。将爱国主义教育渗透于教学中,激发学生的民族自豪感;②通过对新航路开辟过程的分析,使学生认识到勇于探索的航海家为世界大部分地区之间的联系做出了重要贡献,使人类开始走向整体世界。并要学习他们不畏艰险,积极进取的精神;③通过对新航路开辟影响的分析,使学生认识到新航路的开辟对人类历史进程产生了巨大影响,促进了欧洲资本原始积累。但随之开始的殖民活动也造成了殖民地的落后和贫困,从而对学生进行辩证唯物主义教育。

二战时期的中苏关系 在学习二战史时,我对这期间(1939年9月1日—1945年9月2日)的中苏关系很感兴趣,想对战前中苏的历史和战后中苏的关系发展有了一探究竟。 一、北洋军阀同沙俄 二战前,中国当时当权的是北洋军阀。北洋军阀同沙俄争夺外蒙的实际主权。 1911年,中国进行辛亥革命,沙俄趁机让外蒙宣布独立,处自己势力之内。1915年,北洋军阀政府与沙皇俄国签定《中俄蒙协约》,中国在外蒙只保存了徒具虚名的领土主权。 二、俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 在十月革命(1917年)后,俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国建立。 1919年,外蒙向北洋军阀请求取消“自治”,中国驻军入外蒙,正式恢复领土主权。因为直皖战争,中国驻蒙军撤回。1921年,外蒙趁机成立“自治政府”。坊间传言,当时许多来不及回国的在蒙华商被屠杀。 三、苏维埃社会主义共和国联盟 苏维埃社会主义共和国联盟正式成立(1922年),中国与苏联纠葛开始了。 列宁执政时期,年轻的苏维埃曾想通过承认蒙古属于中国的方式,来得到北洋军阀对苏维埃的承认。但是因为当时北洋军阀看不起苏维埃,认为得到苏维埃对中国在蒙古主权的承认并不能产生实际作用,所以忽略了列宁抛来的橄榄枝。在斯大林执政期间,由于苏联开始强大,苏联已经在保住自己在俄国的执政地位的前提下,保证苏联对蒙古享有的控制权,所以,在斯大林时期,中国在对苏外交上屡屡受挫。 (一)1924年,在苏联的扶持下,蒙古人民共和国成立。 (二)1925 年,斯大林获得苏联最高权力。 (三)1928年6月,国民政府统一全国后,时任外交部长的王正廷在南京发动了一场以修订不平等条约为中心的“革命外交”,将列强在华特权分为五类,革命外交将分为五期进行,包括恢复关税自主权、取消治外法权、收回租界、收回租借地,以及收回铁路利权、内河航行权、沿海贸易权等。 (四)1929年,中东路事件,中苏外交停止。这场冲突持续近5个月之久,双方动用的一线兵力超过20万,使用了重炮、坦克、飞机和军舰等重型装备,是中苏历史上规模最大的一次武装冲突,其结局对于东北的局势乃至全国的时局产生了深远的影响。 四、二战爆发前夕 (一)1931年9月18日,日侵东北三省(黑龙江、辽宁、吉林)。同日,日军逼近苏联、蒙古边境。 (二) 1、1932年,满洲国成立。 2、中苏外交恢复。原因如下: (1)国内爆发广泛的爱国主义行动,民众要求国民政府实现中国对苏关系正常化。 (2)日军继续对苏联挑衅。 (3)国民政府想得到苏联的军事援助。

新中国成立以来中苏关系发展史 新中国建立后,中苏之间的关系成为世人所关注的话题,中苏关系一直在曲折中发展,充满了坎坷,充满了曲折。 一、中苏关系的演变过程 对于中苏关系的发展历史,可以大致归纳为以下几个阶段: ——50年代,中苏结盟时期。在当时的历史条件下,这对新中国的确立和生存具有关键的意义。苏联诚心帮助了我们,结盟本身表明中国处于被保护的地位,中苏关系是不平等的。回顾1950年初签订的中苏友好同盟互助条约,其中存在着很多不平等因素,斯大林虽然在旧的中苏条约基础上做出了许多让步,但事实上仍然是在不平等的条件下保证了苏联的战略需求。此后,由于中国人民在朝鲜战争中无私无畏的英勇表现,新中国和毛泽东在社会主义阵营乃至国际共产主义运动中的地位相对提高,而斯大林的去世又为中苏关系的调整提供了可能性和新的转机,使苏联第二代领导人能够在平等的基础上重新审视与中国的关系。1953年9月赫鲁晓夫出任苏共中央第一书记以后,即开始着手调整苏联的对华政策,1954年苏共新的领导集团调整对华政策至1956年2月苏共二十大召开前,中苏关系进入历史上的最佳状态。其对华政策基础的根本性转变,对此期中苏“蜜月”型关系的形成起了重要作用。 ——60年代,从分歧到分裂。1956年后到1966年是中苏开始论战并走向决裂的阶段。分歧的开始,固然有思想意识上的关系,但深层次的原因还是国家利益的矛盾。苏共二十大以后,中苏双方在一系列重大问题上开始出现分歧,主要表现在:关于长波电台和联合舰队

问题;关于台湾海峡危机和中印边界冲突问题;关于中东局势的分歧。由于苏联当局坚持大国沙文主义,中国坚持独立自主原则,致使中苏矛盾凸显。到50年代末,中苏两国由意识形态上的分歧发展到两国关系上的分歧,由内部争论发展到公开化,并有进一步恶化的趋势。1960年是中苏关系演变的一个决定性年份:1960年7月,苏联片面决定撤走在华的全部专家、撕毁了243个合作书,废除科技合作项目257个。同年9月,81国共产党和工人党会议在莫斯科召开,苏共在会前散发一封长达6万字的粗暴攻击中国共产党的信件,并在会上带头组织对中共代表团的围攻。1962年,苏联当局趁中国经济暂时困难、美蒋敌对势力不断骚扰大陆之机,在中国新疆伊犁、塔城地区进行大规模颠覆活动,策动和胁迫6万多中国公民越境跑到苏联那边,严重威胁中国的国家安全和边境稳定。同年12月,赫鲁晓夫在苏联最高苏维埃会议上,指责中国反对印度入侵的战争,并认为中国在加深与资本主义国家的矛盾,把印度往资本主义国家一方推。伊犁叛乱和中印边界战争使中国感到国家安全和领土完整已受到来自苏联直接或间接的威胁。这一年苏联的对华政策和行为完全没有苏联老大哥的兄弟友谊,反目成仇。1963年,中苏两党举行高级会谈。其间,苏共于7月14日公布了《苏共中央委员会给苏联各级党组织和全体共产党员的公开信》,指名道姓地全面攻击中国共产党及其领导人。1965年3月,苏共单方面发起召开“共产党和工人党代表协商会晤”的莫斯科会议,中共等7个反对苏共路线的党拒绝参加。1966年3月,中共中央拒绝邀请,没有参加苏共二十二大,从此,中苏两党彻底断绝关系。正是国家利益的根本冲突、苏联大国主义政策与中国的独立自主方针的严重对抗,导致了双方重大方针政策的分歧,这是中

课本所学和资料的查阅以及视频录像的学习对于中苏关系的发展历史,可以大致作个小结: 50年代,中苏结盟时期。在当时的历史条件下,这对新中国的确立和生存具有关键的意义。苏联诚心帮助了我们。结盟本身表明中国处于被保护的地位,中苏关系是不平等的,1950年的中苏条约也是不平等的; 60年代,从分歧到分裂。分歧从何开始,一般认为是思想意识上的分歧,其实深层次的原因是国家利益的矛盾。从国际关系的角度看,中国首先跳出了两极格局,这是一个创举; 70年代,反帝反修,到反修统一战线。表面上的思想意识分歧,实际上是我国国家安全利益同苏联大国沙文主义之间的对撞; 80年代,关系正常化的十年谈判。中国坚持提出的“三大障碍”问题,是为国家建设创造外部环境的战略考虑。 中苏关系史书写了一部跌宕起伏的曲折史:从50年代的“蜜”,到60年代的“争”,再到70年代的“斗”,最后过渡到80年代的:“缓”,直至平稳过渡到中俄关系的=并形成了战略协作伙伴关系的“稳定”新格局。中苏一路凯歌,一路奋进,为了各自本国也为世界贡献了自己的力量。 纵观中苏关系,唯有中苏关系之破裂无论对于中国还是苏联都是非同小可的,下面我将对于中苏关系恶化的原因阐述我自己的看法: 1.苏联的“大国主义、大党主义” 苏联的大国沙文主义在十月革命胜利后并未彻底清理,十月革命后苏联又长期处于世界革命中心的特殊地位,这使苏联领导人养成了指手画脚、发号施令的习惯,如他们在处理同东欧社会主义国家关系时,经常自觉或不自觉地忽视平等原则,粗暴干涉东欧社会主义国家的内政。在斯大林时期,中国领导人对苏联一些有损中国主权的做法,不得不咬紧牙关吞下去;但到20世纪50年代中后期,随着中国综合国力的增强,中古领导人再也不能容忍别人干涉中国内政。1958年的共同舰队事件和1959年关于台湾问题的争论就是突出的例子。 2.意识形态的分歧 苏共二十大后,中苏两国领导人在对待马列主义的认识上产生了一系列分歧。从表面上看,尽管中苏关系的恶化是由意识形态争论开始的,但意识形态分歧并不是导致中苏分裂的根本原因。即使在意识形态论战进入高潮的情况下,在中共先后发表了九篇评论苏共中央公开信的时候,意识形态因素也未成为影响中苏关系的决定因素。但也不可否认,意识形态分歧对加剧中苏关系的恶化起了相当大的作用。 3国家利益的冲突 即使在中苏关系最好的几年里,双方的国家利益也是有差别和矛盾的,但中苏双方基本上都能从大局着眼,以维护大局,即以双方的共同利益为重,求同存异,而不是强调彼此之间的矛盾,尽可能避免因为局部性的矛盾而影响大局的事情发生。然而,从1958年春夏开始,中苏之间在国家利益方面的矛盾和争执越来越多,而且逐渐演变为严重的冲突。这种冲突不仅促使意识形态分歧的扩大和升级,而且与意识形态分歧交织在一起,互相影响、互为因果,造成了双方的严重对立,致使冲突不仅不可能得到解决,甚至连缓和一下也难以实现,从而最终导致中苏关系的破裂。 讲到中苏关系恶化的原因,不得不提中苏关系恶化的影响中苏关系破裂的结果,无论如何都不能说是件令人愉快的事情,但客观上是必然的,对中国来讲是

《中苏关系史(1945-1969)》课程 教学大纲 课类:本科生选修课 任课教师:沈志华 授课学时:20节(每节45分钟) 教学目的和要求 通过讲述战后中苏关系发展变化的历史过程,达到以下目的: 1、引起学生对历史和历史研究的兴趣; 2、让学生了解影响50-60年代中国历史进程的一些基本史实; 3、引导学生了解和掌握历史研究的基本方法; 4、启发学生思考中苏关系研究的历史启示。 基本参考教材 中文: 杨奎松:《毛泽东与莫斯科的恩恩怨怨》,江西人民出版社,1999年(2004年修订再版)李丹慧编:《北京与莫斯科:从联盟走向对抗》,广西师范大学出版社,2002年 沈志华:《苏联专家在中国(1948-1960)》,中国国际广播出版社,2003年 沈志华:《毛泽东、斯大林与朝鲜战争》,广东人民出版社,2003年(2007年修订再版)沈志华、李丹慧:《战后中苏关系若干问题研究——来自中俄双方的档案文献》,人民出版社,2006年 沈志华主编:《中苏关系史纲(1917-1991)》,新华出版社,2007年 俄文: А.Д.Воскресенский,Россия и Китай:теория и история межгосударственных отношений,Москва,1999г. А.М.Ледовский,СССР и Сталин в судьбах Китая,Документы и свидетельства участника событий 1937-1952,Москва,1999г. Б.Т. Кулик,Советско-китайский раскол: причины и последствия,Москва,2000г. Т.Г.Зазерская,Советские специалисты и формирование военно-промышленного комплекса Китая(1949-1960годы),Санкт-Петербург,2000г. В.С.Мясников и Е.Д.Степанов,ГраницыКитая:История формирования,Москва,2001г. 英文: S.N. Goncharov,J. Lewis and Xue Litai,Uncertain Partner: Stalin,Mao,and the Korean War,Stanford:Stanford University Press,1993 Odd Arne Westad,Brothers in Arms: The Rise and Fall of the Sino-Soviet Alliance (1945-1963),Stanford:Stanford University Press,1998 Chen Jian,Mao’s China and the Cold War,Chapel Hill & London: The University of North Carolina Press,2001 Mercy Kuo,Contending with Contradictions: China’s Policy toward Soviet Eastern Europe and the Origins of the Sino-Soviet Split,1953-1960,Maryland: Lexington Books,2001

《中俄中苏关系史》一、课程基本信息

二、教学内容及基本要求 第一章历史的回顾 教学目的和要求:通过1917-1949年中苏关系史的讲述,让学生明白中苏关系的复杂性,提高分析问题的能力。 教学重点和难点:讲清苏联对华关系的复杂性:对北京政府、对中国共产党。对孙中山国民党的不同政策,以及抗日战争、解放战争时的双边关系。 教学方法与手段:讲述为主,辅以电化教学课件。 第一节一个理想,三条战线 第二节一个目的,两面拉拢。 第三节三国四方,纵横捭阖 复习与作业要求:了解苏俄与国民革命、共产国际与中国革命及其抗日战争,解放战争期间中俄关系的复杂性。 考核要点:苏俄与国民革命、共产国际与中国革命及其抗日战争,解放战争期间中俄的双边关系。 辅助教学活动:电化教学课件 第二章社会主义两大国全面合作 教学目的和要求:通过讲述,让学生明白中苏结盟的原因,中苏关系的发展以及对中国社会发展的影响。教学重点和难点:一边倒政策的由来,中苏结盟 教学方法与手段:讲述为主,辅以电化教学课件。 第一节一边倒政策,两大对立阵营间的选择 第二节毛泽东访苏,举世瞩目的兄弟同盟 第三节抗美援朝,中苏同盟的考验 第四节经济援华,一五计划展宏图 第五节全面学习,对苏联模式的反思 复习与作业要求:了解一边倒政策的由来,了解中苏结盟的深层次原因及对中国社会的影响。 考核要点:一边倒政策的由来及评析。对苏联模式的反思。 辅助教学活动: 第三章从内部分歧到两国间的热战 教学目的和要求:通过分析,让学生明白中苏分歧的多种原因:意识形态、全球战略、国家利益等,提高与扩大学生的视野。 教学重点和难点:中苏分歧、中苏论战、边境冲突 教学方法与手段:讲述为主,辅以电化教学课件。

对于中苏关系的发展历史,可以大致作这样一个小结: ——50年代,中苏结盟时期。在当时的历史条件下,这对新中国的确立和生存具有关键的意义。苏联诚心帮助了我们。结盟本身表明中国处于被保护的地位,中苏关系是不平等的,1950年的中苏条约也是不平等的; ——60年代,从分歧到分裂。分歧从何开始,一般认为是思想意识上的分歧,其实深层次的原因是国家利益的矛盾。从国际关系的角度看,中国首先跳出了两极格局,这是一个创举; ——70年代,反帝反修,到反修统一战线。表面上的思想意识分歧,实际上是我国国家安全利益同苏联大国沙文主义之间的对撞; ——80年代,关系正常化的十年谈判。中国坚持提出的“三大障碍”问题,是为国家建设创造外部环境的战略考虑。通过上述回顾,我们可以看出,中国同苏联的关系,无疑是世界上最为重要的双边关系之一,其重要性主要体现在以下三个方面。 二战后期,美苏两国就显露出了分庭抗礼的趋势,至战后原先的同盟已经破裂,美苏作为冷战中两大阵营的核心,更是对抗的非常激烈,都把对方视为死敌,随着两国国力的变化和采取策略的不同,互有优劣。一直持续到苏联解体 中美两国也是二战的同盟国,但那个时候美国打交道的重要是国民政府,抗战胜利后,美国支持国民党打内战,又带领所谓联合国军入侵朝鲜,阻挠我们解放台湾,当时我们为了赢得苏联的支持,一边倒的加入了社会主义阵营,可以说中美也是势不两立的,但随着历史的发展,中苏关系破裂,我们在北方有了巨大的安全压力,同时70年代苏联全球扩张,美国势力收缩,需要和中国这样一个国家保持友好关系,加上越战的不利,希望能够迅速从越南撤走。2国利益一致,所以邦交正常化就成为了可能。自中美建交到80年代末,两国关系都是比较平稳的,各领域交往也开展的很好,但是随着苏联解体,中美矛盾体现出来。一直到今天,2国总体关系平稳,偶有摩擦 中苏关系可以说是先好后坏。建国初期苏联给我们巨大的帮助,这是不可否认的,但是苏联的帮助一般都有政治条件,加上苏联大国沙文主义,以及干涉中国内政的作法,引起了中国的强烈不满,中苏破裂也是有这方面的原因。对抗了几十年,后来更是边境陈兵百万大有开战的架势,还支持越南挑起中越边境战争。可以说美国是头号敌人,苏联就是第二。80年代后期苏联开始谋求改善对华关系,中方也有这样的意愿,但人算不如天算,苏联解体了,我们北方巨大的压力消失了,俄罗斯继承了苏联的国际地位,条约,义务等。我国同俄罗斯关系还可以。

专题九走向世界的资本主义市场 资本主义世界市场的形成经历了一个漫长而复杂的过程。新航路的开辟打破了世界各大洲之间的相互隔绝的孤立状态,世界日益紧密地联系为一个整体,伴随着殖民扩张和掠夺,一个以欧洲为中心的资本主义世界市场的雏形开始形成。第一次工业革命使人类进入蒸汽时代,为了寻找商品市场和原料产地,主要资本主义国家开始在全球抢占市场,工业革命则为其提供了物质和技术基础,资本主义世界市场初步形成。第二次工业革命使人类进入电气时代,主要资本主义国家掀起了瓜分世界的狂潮,资本主义世界市场最终形成。 第18讲开辟文明交往的航线和血与火的征服与掠夺 开辟文明交往的航线 易误指正——新航路开辟的原因

[史论术语——填后背诵] 血与火的征服与掠夺

轻巧识记——1.早期殖民扩张 概念阐释——资本原始积累 资本原始积累是指资本主义生产方式确立以前,通过暴力等非正当手段使生产者与生产资料分离,使生产资料聚集在少数人手里的过程。新兴的资产阶级和新贵族一方面用暴力的

[史论术语——填后背诵] 1.葡萄牙人所进口的香料从1501年的22.4万镑上升到1503年至1506年平均每年230万镑。导致这一变化的直接原因是( ) A.迪亚士发现非洲南端好望角 B.哥伦布发现了新大陆 C.达·伽马开辟了到印度的航线 D.麦哲伦实现了环球航行 解析:选C 葡萄牙的香料贸易获利丰厚,结合材料时间可知是1497年达·伽马开辟了通往印度的新航路,故C项正确;迪亚士到达的是非洲,哥伦布到达的是美洲,均与香料贸易无关,故排除A、B两项,麦哲伦的环球航行是1519年,与题目时间不符,排除D项。 2.阿梅斯托在《1492:那一年》中总结:“1492年那一年,不只基督教国度改头换面,整个世界也脱胎换骨。把过去分立的文明结合在一起,使名副其实的全球历史——真正的‘世界体系’成为可能。”下列对“那一年”论述正确的是( ) A.资本主义世界市场进一步拓展 B.将大西洋由屏障转变成了通道 C.葡萄牙在新航路开辟中抢占了先机 D.西班牙人寻找到了通往印度的航路 解析:选B 1492年哥伦布在西班牙王室的支持下,发现美洲大陆,将大西洋变成了通道,故B项正确,C项错误;新航路开辟使世界市场开始形成,故A项错误;达·伽马在葡萄牙王室的支持下寻找到了通往印度的航路,故D项错误。 3.17世纪中叶,香料、茶叶等商品不再是欧洲人奢望难求和无力使用的了,而是成了

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/5f17220084.html, 解放战争时期中苏关系演变原因分析 作者:叶可汗 来源:《世纪桥》2017年第06期 【摘要】抗日战争后的中国充满了各种变数,由于在抗战中美苏对中国的援助,使得战 后美苏想获得各种在华利益。在雅尔塔协定的背景下,苏联获得的相当的在华利益,但是随着局势的不断变化,苏联对国民党与中共的关系发生了根本的变化,而导致这种变化发生的主要原因是从国民党对东北的门户开放政策、中美新约的签订、美苏冷战的爆发和中共的不断胜利这四点,本文拟通过对这四点原因的分析来看中苏关系的演变。 【关键词】解放战争;中苏关系;原因分析 【中图分类号】D23 【文献标识码】A 【文章编号】1001-0475(2017)06-0009-02 二战使世界格局发生了巨大的变化,中国逐渐从抗战的黑暗中看到了曙光。但是由于美苏对中国抗战的各方面援助,使得美苏深刻影响着战后中国的历史进程。为了获得在中国的既得利益,并与美国保持长久和平稳定,战后很长一段时间内,以斯大林为首的苏联在面对中共利用战后有利条件获取更多利益时,采取遏制中国共产党,支持中国国民党的政策,试图以法国人议会斗争的路线来实现自己的目标。但毛泽东并没有按照斯大林的意图行事,中国国民党也在美苏之间进行利益的权衡。最终苏联在与中共与国民党的接触发展中逐渐由初期的“亲蒋疏共”演变到后期的“联共弃蒋”。苏联与中国两个政党之间的关系发生了如此大的变化,其根源应该归结为在雅尔塔协定背景下产生的一些原因。 中共与苏联在战后初期关系的不紧密无疑与雅尔塔协定的签订有着密切的关系。也只有在这种背景下对中苏关系进行分析才具有合理性。雅尔塔协定于1945年2月4—11日,由苏、美、英三国在乌克兰南部的雅尔塔签订,由此协定形成了战后的雅尔塔体系。雅尔塔会议解决的主要是对日作战问题,英美希望苏联尽快展开对日作战,以减少自己的伤亡。针对于美英的求助,苏联也开始在国际会议中讨价还价,其交易主要涉及中国的领土及主权。雅尔塔会议中,斯大林提交了一份关于苏联参加对日作战的政治条件草案。苏联将维持外蒙现状、恢复1904年以前的俄国权益这几个主要方面作为对日作战的条件。同时苏联表示愿与中华民国政 府缔结一份中苏之间友好同盟条约,以便支援中国的解放事业。[1](P.523) 在这份草案基础上,三国签订《三大国关于远东问题的协定》,规定将大连港国际化;恢复租借旅顺港为海军基地;设中苏合营公司共同经营通往中东铁路及南满铁路。 雅尔塔协定虽是三国协定,但得益最多的是美苏,受损最大的是中国。蒋介石对这项协定非常不满,试图请美国帮忙抵制苏联,美国为换取苏联对日作战,拒绝了蒋介石的请求,并明确:“雅尔塔协定必须遵守,而且准确地遵守,不多也不少。”[2](P.179)无奈之下,蒋介石

开辟文明交往的航线及血与火的征服与掠夺 一、选择题 1.(2020·台州书生中学月考)观察下图,在西班牙王室支持下开辟的航线主要是() A.①②B.②④ C.①③D.③④ 2.(2020·浙江选考模拟)1502~1505年,阿拉伯商船在印度洋的香料运载量从平均每年的350万磅骤减为不足100万磅。威尼斯商人于1504年驾驶商船前往贝鲁特和亚历山大购货时,突然发现市场上竟然没有香料出售。出现上述现象的原因是() A.葡萄牙基本垄断了印度的香料贸易 B.新航路的开辟导致传统商路没落 C.奥斯曼土耳其阻断了香料的贸易通道 D.印度遭到殖民侵略,香料生产被控制 3.新航路的开辟引发了一场“商业革命”,下列现象属于欧洲“商业革命”范畴的是() ①新兴资产阶级因物价上涨而谋利 ②欧洲与其他地区间商品交流加强 ③欧洲贸易中心发生转移 ④出现一批特权贸易公司 A.②③④B.①②③ C.①③④D.①②④ 4.英国利物浦(如下图)在13世纪初期是从事农业和渔业的人口聚集地,是一个公认的“小渔村”,在中世纪晚期仅与爱尔兰有少量的商业往来。18世纪中期,利物浦成为仅次于伦敦的英国第二大港口城市。在此期间,促进利物浦城市发展的因素有()

①新航路开辟后处于商路中心②“商业革命”提供了发展契机③从事跨大西洋的“三角贸易”④工业革命加快了城市化进程 A.①②③B.②③④ C.①③④D.①②④ 5.有学者称商业革命为工业革命的发生提供了几个满足的因素。当时有评论家评论说:“知道美洲对钉子的需要量的人,如果没见到过美洲极大量地用木头建造的房屋,是会感到惊异的……”从这段评论中我们判断商业革命为工业革命提供了哪方面的支持() A.劳动力支持B.市场支持 C.资本支持D.技术支持 6.下表为明末清初某国将中国瓷器运往欧洲的航线表。据表可知() 广州—澳门—印度—欧洲这条航线可分为两段:第一段由广州至澳门再至印度,途经马六甲、古里、果阿等地,是中国与东南洋、印度洋一直有往来的“西洋”航线;第二段则由果阿经好望角至欧洲 广州—澳门—马尼拉—美洲—欧洲这条航线可分为两段:第一段从中国沿海港口直航菲律宾;第二段则横渡太平洋,通过墨西哥的阿卡普尔,再到欧洲 B.新航路开辟拓展了中国瓷器出口 C.中国瓷器销往欧美得益于新航路开辟 D.中国垄断了对欧洲的瓷器运输 7.新航路开辟后,欧洲社会的价值观念、风尚习俗全都变了:水手成了最令人羡慕和尊敬的职业;各种游记成为畅销书;商业精神大大加强。而这些观念、习俗变化的轨迹都强调了人的价值作用。对该现象本质原因的分析最准确的是() A.欧洲社会经济的进步引起欧洲社会广泛变化 B.文艺复兴为探险家提供精神动力——人文主义 C.对金钱的狂热追求,改变了人们的价值观念 D.新航路的开辟导致欧洲价值观念、风尚习俗巨变

课时规范练25开辟文明交往的航线和血与火的征 服与掠夺 一、选择题 1.(2019山东潍坊二模,33)有英国学者以为,近代欧洲矿业和金属的各项技能发展,得益于科学者无几,但很有助于科学。但是开辟全世界的历次关键远洋航行,情况就否则了,这些是为了光荣和利益服务而有意识地最初应用天文和地理科学而得到的结果。该学者意在阐明,当时欧洲( ) A.科学和技术尚未真正的结合 B.技术发展促进了科学的进步 C.远航顺应了追求利益的共识 D.科学发展助力远洋航行成功 2.哥伦布曾经对其踏上的新大陆表示遗憾,认为那里并不像马可·波罗吹嘘的“黄金遍地,香料盈野”。由此可见( ) A.美洲的发现完全出于一种历史的偶然 B.哥伦布远洋航行是为了寻找亚洲印度 C.新航路开辟有着深刻的经济动因 D.资本主义世界市场已经初步形成

3.1550—1551年,西班牙国王查理五世在巴利亚多利德城召开神学集会,神学家们得出的结论是,西半球的住民是有魂魄的人,因此也应该得到救赎。其意图是( ) A.为征服美洲提供理论依据 B.将路德教传播到美洲 C.落实人人平等的理念原则 D.以传教取代殖民掠夺 4.(2019重庆九校同盟联考,33)新航线开发以后,世界许多地区的植物种子被带回欧洲,经培育改良成为欧洲人的食品质料,如玉米、土豆等。欧洲人也将欧洲的一些植物种子带到殖民地举行培养生产,最终成为殖民地人民的关键食材。这说明新航路开辟( ) A.未给殖民地造成任何的打击和破坏 B.有利于世界各地文明的交流与融合 C.带来的物种交流助推新旧大陆发展 D.促进新旧大陆经济互补而共同发展 5.(2019四川泸州一模,31)从16世纪中期开始,法国使用的货币图尔里佛(货币名称)的含银量不停降落,1541年时该货币的含银

中苏经贸关系史简析 陆南泉 中苏经贸关系,作为两国国家关系的重要内容,曾有过顺利发展的时期,也遭受过挫折。 回顾与总结历史,有利于我们更好地去思考与把握未来。人们常说,历史是一面镜子,研究它可解惑、可益智。 一历史回顾 中苏经贸合作,实际上在1949年中华人民共和国成立之前就已开始。1949年6月20日,刘少奇率领中共代表团启程赴莫斯科进行秘密访问, 8月14日结束访问回国。其间,双方讨论了由中共代表团提出的9大问题,其中主要是苏联对中国的经济援助问题。经过会谈, 7月23日,双方就苏联向中国提供3亿美元的贷款达成初步协议; 7月30日,刘少奇同马林科夫在克里姆林宫签署了贷款协定。考虑中央人民政府还未建立,刘少奇又是秘密访问莫斯科,所以,该贷款协定是以中国东北人民政府的名义与苏联签订的。这笔贷款由苏方以机器设备、各种原料和其他商品形式提供,年均6 000万美元,分5年贷完,年利率1厘。 1950年,即1949年中华人民共和国成立后不久,中苏两国就签订了第一个政府间贸易协定和支付协定,从而正式建立了两国贸易关系。1958年,两国签订了通商航海条约,奠定和巩固了两国贸易关系的法律基础。中苏两国的贸易,是以每年一次的国家间的谈判达成的政府协议为依据的双边易货贸易,采用划拨清算的记账和结算方式,缔约国双方不用支付自由外汇,统称为政府协定记账贸易。根据1950年中苏两国签订的第一个政府间贸易协定和支付协定,双方是以国际价格确定大类商品价格的。由于当时国际市场上原材料价格波动小,后来双方就把合

同价格固定下来,称为固定价格。在1970年以前,两国贸易以卢布为计价和结算单位进行结算。从1970年起,经两国政府商定,相互贸易改用瑞士法郎进行结算。从1975年起,两国贸易的作价以国际市场价格为基价。 由于受政治关系的影响,中苏经贸发展经历了几个不同的阶段: 20世纪50年代的大发展阶段、60年代的大滑坡阶段、70年代的缓慢回升阶段和80年代的全面恢复与发展阶段。 (一)双方经贸大发展的50年代 从新中国成立到60年代,是中苏经贸关系的大发展时期。中国在50年代初顺利地完成了国民经济的恢复工作。从1953年起,开始实行第一个五年计划,集中进行经济建设,建立中国工业化的基础。为了实现这一目标,中国把经济建设的主要力量放在由苏联帮助设计的156项援建工程上[1]。这种大规模的从苏联引进机器设备和其他物资的做法,极大地带动了两国贸易的发展。1950年,两国进出口贸易总额为3.38亿美元, 1959年增至20.97亿美元,分别约占中国和苏联当年进出口贸易总额的50%和20%。当时,苏联是中国的最大贸易伙伴。 这一时期,中国从苏联主要进口大批机械设备特别是成套设备,主要包括冶金、机械、汽车、煤炭、石油、电力、化工等项目的设备。1950年,中国从苏联进口的机械设备在中国进口总额中占10.6%,其中成套设备仅占0.2%;但到1959年,中国从苏联进口的机械设备占中国进口总额的比重已上升到62.6%,其中成 套设备占41.9% (见表1)。中国向苏联主要出口大豆、大米、茶叶、花生、食用植物油、肉类、服装等生活必需品。另外,中国还向苏联提供了重要的战略物资,如制造尖端武器必不可少的矿石原料和稀有金属等。

人民版历史必修二专题五第一课开辟文明交往的航线 一、单选题 1.1697-1797年间,英国的外贸总额从673.5万英镑增长到4993.1万英镑,与此同时,欧洲在英国海外贸易中所占比例从74%下降为33%左右。这表明该时期的英国( ) A.与欧洲关系在减弱 B.对欧贸易处于劣势 C.海外市场不断扩展 D.世界工厂地位削弱 2.下表是关于美洲发现史的一些说法,但是只有哥伦布被确认是美洲的发现者,这是因为( ) A.前人的发现是孤立传闻或缺乏有力的证据 B.前人的发现发生在相对隔绝和分散的世界 C.哥伦布的发现有明确的记录和实际的影响 D.哥伦布的发现适应了商品经济发展的需要 3.1572年,美洲白银开始一次新的引流,马尼拉大帆船横跨太平洋,把墨西哥的阿卡普尔科同菲律宾首都连接起来,运来的白银被用于收集中国的丝绸和瓷器、印度的高级棉布以及宝石、珍珠等。这反映出( ) A.世界经济中心逐步向亚太转移 B.资本主义世界市场的发展 C.中国工业品逐步打入美洲市场 D.新航路开辟加速了物种交流 4.新航路的开辟,不仅改变了世界历史的进程,也对欧洲各国产生了重大影响,如西班牙被称为

“黄金的漏斗”,荷兰被称为“现代金融和商业制度创立者”,荷兰继西班牙之后崛起的主要原因是( ) A.优越的地理位置 B.先进的社会制度 C.发达的工场手工业 D.丰富的黄金 5.15世纪末16世纪初的远洋航行,甩开了横亘东西的奥斯曼土耳其帝国,开辟了欧洲与亚洲贸易交通的新通道,这反映出新航路开辟( ) A.经济原因是根本原因 B.促使国际劳动分工格局形成 C.推动世界市场快速形成 D.传统商路受阻是直接动因 6.读下表,以下说法合理的是( ) A.工业革命导致欧洲人口稳步增长 B.近代化运动推动亚洲人口迅速增长 C.奴隶贸易导致美洲丧失大量劳动人口 D.新航路开辟影响世界各地区人口变化 7.有关欧洲近代史的一部著作形象地描述道:挪威是他们的森林,莱茵河两岸是他们的葡萄园,爱尔兰是他们的牧场,普鲁士、波兰是他们的谷仓,印度和阿拉伯是他们的果园。这段描述可以用来说明( ) A.西班牙的殖民扩张 B.荷兰海上贸易的发达 C.拿破仑帝国的兴盛 D.英国殖民地版图广阔 8.一位美国历史学家总结道:在欧洲的海外扩张中最重要的人物不是哥伦布、达·伽马和麦哲伦,而是那些拥有资本的企业家们。该历史学家()

从文明交往关注世界历史 文明交往论 读后 张倩红 综观20世纪尤其是后冷战时代以来的世界学术发展史,不难看出, 文明 成了最热门的语汇之一。学者们从哲学、文化学、史学、政治学、宗教学等不同的角度探讨了文明兴衰的规律、文明的多元化或一元化趋向、文明的本土性与世界性以及不同文明交流的态势( 融合论 或者 冲突论 )等问题。彭树智先生以史学家特有的历史感与凝重感,长期探索文明发展问题,并认为交往是文明最关键的本质与要素,文明与交往的互依互存是由一系列不确定的因素所组成的复杂过程,而这一过程也正是人类历史的发展过程。在他看来,不能把文明交往仅仅作为单纯的哲学范畴而进行抽象的理论思辩,而是要把哲学与历史学密切结合,以历史个案为基础研究文明交往的规律。自20世纪80年代中期以来,彭先生先后从古代宗教与丝绸之路、新航路的开辟与工业革命、科学技术与战争、世纪之交的世界格局、伊斯兰教与中东现代化进程、第三世界的历史演进、世界帝国的兴衰等方面,对历史交往问题进行了深入探讨,并通过对贯通古今、承前启后的重大事件进行比较研究,揭示了社会发展与历史交往的互动关系,并逐步归纳、厘定出他的 历史交往论 的具体内涵与本质属性,从而突出体现了自身学术研究的个性化特点。近来笔者认真拜读了这本40万字的著作之后,就该书中所体现出来的作者的世界历史观以及作者在 文明交往论 的基础上所形成的一些颇有新意的、颇具代表性的学术观点作一梳理,以飨学人。 一、文明交往是人类历史发展的动力之一 彭树智先生认为,历史交往(Civlized Com mere)是指 在历史上形成的、具有重大影响和意义的个人、团体、民族、国家和地区间相互联系、相互作用的物质文明交往和精神文明交往、制度文明交往和生态文明交往。 (第410页)换句话来说,文明交往的基本内容可分为物质文明交往、精神文明交往、制度文明交往和生态文明交往,这些内容反映了人与人之间、人与自然之间的 主体 客体 主体 的多方位的和普遍性的社会联系。 交往是人的社会性的表现,交往活动是与人的生产实践活动相伴随并以后者为基础的另一种生产实践活动。日本学者福泽谕吉把文明起源与演进的核心点归结于人与人之间的社会交往。罗素在 中西文明比较 一文中也指出: 不同文明间的交往,过去已经多次证明,是人类文明发展的里程碑 。人类要生存、要发展,就必须依赖生产和交往这两种物质与社会的实践活动,正是这两种实践活动才产生了国家,形成了文明。彭树智先生指出,文明交 彭树智: 文明交往论 ,陕西人民出版社2002年版。该书引文只注页注。