对抗震规范GB5011-2010 中(5.2.5) (楼层最小剪重比)的重新理解

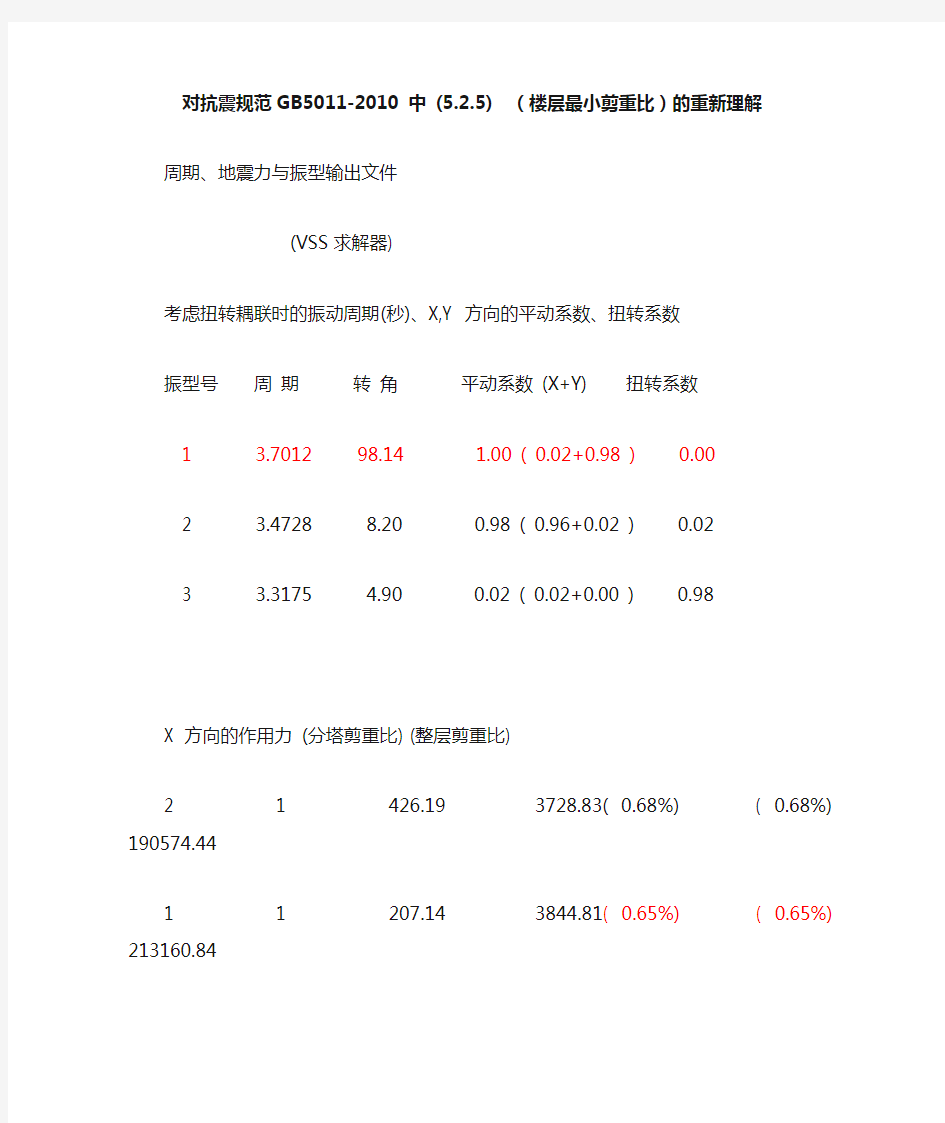

周期、地震力与振型输出文件

(VSS求解器)

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号周期转角平动系数(X+Y) 扭转系数

1 3.701

2 98.14 1.00 ( 0.02+0.98 ) 0.00

2 3.4728 8.20 0.98 ( 0.96+0.02 ) 0.02

3 3.3175 4.90 0.02 ( 0.02+0.00 ) 0.98

X 方向的作用力(分塔剪重比) (整层剪重比)

2 1 426.19 3728.83( 0.68%) ( 0.68%) 190574.44

1 1 207.14 3844.81( 0.65%) ( 0.65%)213160.84

抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比= 0.80%

X 方向的有效质量系数: 93.63%

Y方向的作用力(分塔剪重比) (整层剪重比)

2 1 518.66 3753.01( 0.68%) ( 0.68%) 185527.73

1 1 249.9

2 3895.26( 0.66%) ( 0.66%) 207764.14

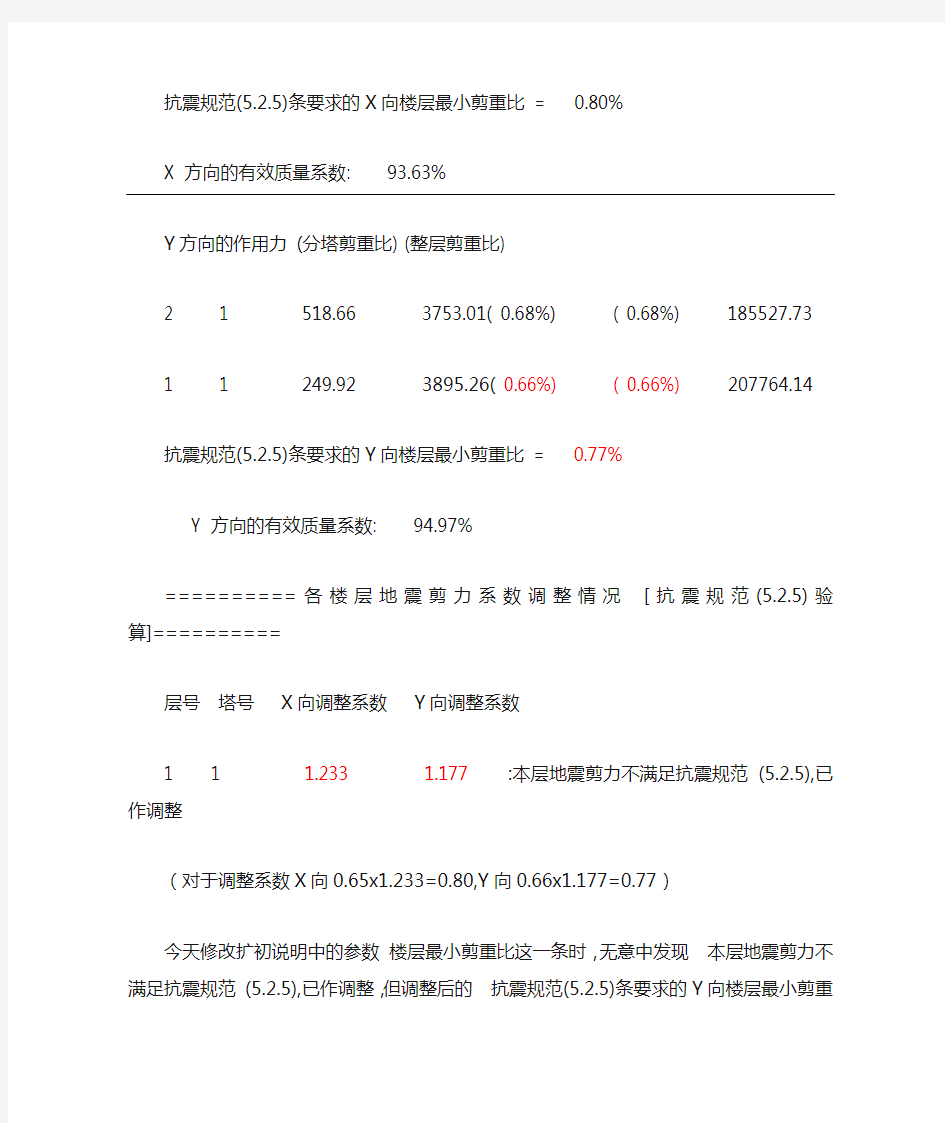

抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比= 0.77%

Y 方向的有效质量系数: 94.97%

==========各楼层地震剪力系数调整情况[抗震规范(5.2.5)验算]==========

层号塔号X向调整系数Y向调整系数

1 1 1.233 1.177 :本层地震剪力不满足抗震规范(5.2.5),已作调整

(对于调整系数X向0.65x1.233=0.80,Y向0.66x1.177=0.77)

今天修改扩初说明中的参数楼层最小剪重比这一条时,无意中发现本层地震剪力不满足抗震规范(5.2.5),已作调整,但调整后的抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比= 0.77%不是0.80%,顿时非常纳闷,怎么回事?抗震规范(5.2.5)条中对于6度区明明规定是0.8%,到底是哪里出了问题?(之前此数据没有见过不是0.8的)

后来仔细看规范并在总工的指点下,才发现原来相应规范条文下面的注释里有取插值这一说,才豁然开朗。

此值由来:(5-3.5)/(0.8-0.6)=(5-3.7012)/(x-0.6) 解得x=0.77

图集、手册、规范偶尔温故一下还是没坏处的...........

墙体抗剪承载力计算的应用 [摘要] 利用ALGOR FEA计算程序,分析了竖向压应力和水平力共同作用下无筋砖墙的应力。基于文中提出的平面受力砌体的破坏准则,对墙体裂缝分布进行了描述,并提出了 不同高宽比砖墙的水平开裂荷载的计算公式。最后建立了墙体抗剪承载力计算公式,其计算结果与试验值吻合较好。所提出的方法可供砌体结构设计和研究参考。 [关键词] 砖墙剪切承载力 Abstract:The stress of unreinforced brick wall under vertical compression and horizontal force has been analysed by ALGORFEAcomputer software.The formulas for calculation of horizontal cracking load of brick wall of different ratio ofheight to width have been proposed on the basis of failure criterions of plane-stress masonry.The crack distribution ofwall has been described in detail.In the end,the calculating formula of shear load-bearing capacity of wall has been es-tablished.The calculating results agree well with the experimental data.This method can provide reference for mason-ry structural design and research. Keywords:brick wall;shear;load-bearing capacity 混合结构房屋中,墙体除了承担屋(楼)盖传来的竖向压 力以及本身的自重外,还承担风、地震引起的水平力。因此,墙体受竖向压力和水平力共同作用是工程中常遇到的一种 受力状态。研究墙体在这种受力状态下的应力分布以及高宽比对墙体开裂荷载、裂缝分布情况和抗剪承载力的影响,对于丰富砌体结构基本理论和完善砌体结构构件抗剪承载力 的设计方法有较大的实际工程意义。

XX桥 (3x30米钢箱梁)抗震计算报告 设计:日期:复核:日期:审核:日期: 2020年X月

目录 1、技术标准和设计规范 (2) 1.1技术指标 (2) 1.2设计规范 (2) 2、结构用材 (3) 2.1概述 (3) 2.2结构尺寸 (3) 3、桥址区地质情况 (4) 4、计算方法 (6) 4.1抗震设防标准 (6) 4.2抗震计算模型 (6) 4.3地震输入 (7) 5、结构抗震验算 (9) 5.1 E1 地震计算 (11) 5.2 E2 地震计算 (12) 5.2.1 有效截面刚度计算 (13) 5.2.2 E2地震作用下桥墩位移验算 (14) 5.3 能力保护构件验算 (17) 5.3.1 桥墩抗剪强度验算 (17) 5.3.2支座抗震验算 (18) 6、结论 (21)

XX桥抗震计算 1、技术标准和设计规范 1.1技术指标 桥上线路等级:城市主干道; 设计行车速度:60km/h; 行车道数:双向8车道; 桥宽:0.5m(防撞栏)+0.75m(路缘带)+2*3.5m(行车道)+2m(侧分带)+3.5m(BRT车道)+0.5双黄线+3.5m(BRT车道)+2m(侧分带) +2*3.5m(行车道)+0.75m(路缘带)0.5m(防撞栏)=28m 设计活载:城—A级,按公路一级校核 1.2设计规范 《城市快速路设计规程》(CJJ 129-2009) 《城市桥梁设计规范》(CJJ11-2011) 《城市桥梁抗震设计规范》(CJJ166-2011) 《公路工程技术标准》(JTG B01-2014) 《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008) 《公路桥涵设计通用规范》 (JTG D60-2015) 《公路钢结构桥梁设计规范》( JTG D64-2015) 《铁路桥梁钢结构设计规范》( TB 10002.2-2005) 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 (JTG 3362-2018) 《公路桥涵地基与基础设计规范》 (JTG D63-2007) 《公路桥梁抗风设计规范》 (JTG/T 3360-01-2018) 《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T JTGT 3310-2019) 《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2017) 《公路交通安全设施设计细则》(JTG D81/T-2017) 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 《城市桥梁施工与质量验收规范》(CJJ2-2008) 《公路桥梁钢结构防腐蚀涂装技术条件》( JT/T 722-2008)

新旧《建筑抗震设计规范》内容比较 及新《建筑抗震设计规范》的应用 新旧《建筑抗震设计规范》主要不同之处概述: 将旧规范的第五章《多层砌体房屋》和第七章《底层框架和多层内框架砖房》合并为新规范的第7章《多层砌体房屋和底层框架、内框架房屋》; 增加了第8章《多层和高层钢结构房屋》的内容; 取消了原规范第十一章《烟囱和水塔》的内容; 增加了第12章《隔震和消能减震设计》的内容; 将原规范第二章第四节的非结构构件调整并增加内容,变为新规范的第13章《非结构构件》的独立内容。 详细内容: 进一步明确了各抗震设防类别建筑(甲、乙、丙、丁)的抗震设防标准应符合的详细要求(第3.1.3条),并且较原规范阐述的更细致; 详细说明了建筑场地的选择、明确了在Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ类场地上,甲、乙、丙类建筑所要求采取的抗震构造措施(第3.3.1条—第3.3.3条),并在第3.3.4条中明确了地基和基础设计的有关要求: 同一结构单元的基础不宜设置在性质截然不同的地基上; 同一结构单元不宜部分采用天然地基、部分采用桩基础; 地基为软弱粘性土、液化土、新近填土或严重不均匀时,应估计地震时地基不均匀沉降或其他不利影响,并采取相应措施; 首次提出:建筑设计应符合抗震概念设计的要求,不应采用严重不规则的设计方案(第3.4.1条),合理的建筑布置在抗震设计中是头等重要的,提倡平、立面简单对称,对建筑的平、立面外形尺寸,抗侧力构件布置,质量分布,直至承载力分布等诸多因素提出综合要求,需要建筑设计和结构设计相互密切配合; 将原规范结构体系应符合的要求加以调整后,列为第3.5.2条强制性条文; 强调非结构构件应进行抗震设计,并列为第3.7.1条强制性条文; 将“抗震结构对材料和施工质量的特殊要求,应在设计文件中注明”列为第3.9.1条强制性条文; 新规范对结构材料性能指标进行了一定的调整,并列为第3.9.2条强制性条文; 砌体结构中,砖的最低强度等级由原MU7.5提高为MU10,砌筑砂浆由原MU2.5提高为MU5; 混凝土砌块最低强度等级由原MU5提高为MU7.5,砌筑砂浆由原MU5提 高为MU7.5; 钢筋混凝土构造柱、圈梁等混凝土最低强度等级由原C15提高为C20; 对施工中钢筋的代换提出了进一步的要求,既要满足钢筋受拉承载力设计值相等的原则,又要满足正常使用极限状态和抗震构造措施的要求(第3.9.5条); 将结构抗震验算应符合的有关规定列为第5.1.6条强制性条文;6度时的建筑应允许不进行截面抗震验算,但应符合有关的抗震措施要求(但建在Ⅳ类场地土上较高的高层建筑除外); 现浇钢筋混凝土框架在6度时,明确了总高度≤60米(原规范为同非抗震设计),明确了高度计算自室外地面到主要屋面板板顶(不包括局部突出屋顶部分)(第6.1.1条);现浇钢筋混凝土框架在6度时,高度≤30米(原规范为≤25米)时,为四级框架;高

《抗规》3.4.3和《高规》3.4.5对“扭转不规则”采用“规定水平力”定义,其中《抗规》条文: “在规定水平力下楼层的最大弹性水平位移或(层间位移),大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍” 《抗规》6.1.3和《高规》8.1.3倾覆力矩的计算采用规定水平力,其中《抗规》条文:设置少量抗震墙的框架结构,在规定的水平力作用下,底部框架所承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架的抗震等级仍应按框架结构确定,抗震墙的抗震等级可与框架的抗震等级相同。 软件实施: 除了原有各工况的位移统计结果,当计算地震作用时,软件同时给出规定水平力下的位移统计结果,用于位移比的判断。 规定水平力主要用于计算地震作用下的位移比和倾覆力矩,其中后者包含了:框架倾覆力矩、短肢墙倾覆力矩、框支框架倾覆力矩和一般剪力墙的倾覆力矩统计。

新抗震规范3.4.3条的条文说明,扭转位移比计算时,楼层的位移不采用各振型位移的CQC组合计算,按国外的规定明确改为取“给定水平力”计算,可避免有时CQC计算的最大位移出现在楼盖边缘的中部而不在角部,而且对无限刚楼板,分块无限刚楼盖和弹性楼盖均可采用相同的计算方法处理;该水平力一般采用振型组合后的楼层地震剪力换算的水平作用力,并考虑偶然偏心;结构楼层位移和层间位移控制值验算时,仍采用CQC的效应组合。 如何换算给定水平力?新高规3.4.5条文说明:水平作用力的换算原则:每一楼面处的水平作用力取该楼面上、下两个楼层的地震剪力差的绝对值。 根据2010版抗震规范,楼层位移比不再采用根据CQC法直接得到的节点最大位移与平均位移比值计算,而是根据给定水平力下的位移计算。 CQC方法存在的问题:是将结构各个振型的响应在概率的基础上采用完全二次方开方的组合方式得到总的结构响应,每一点都是最大值,可能出现两端位移大,中间位移小,所以CQC方法计算的结构位移比可能偏小,不能真实地反映结构的扭转不规则。而且不同组合的位移之间的运算也是无物理

新旧混凝土规范对比 新老规范变化(一):材料变化1、混凝土强度等级逐步提升4.1.2条:素混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C15;钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C20;采用强度级别400MPa及以上的钢筋时,混凝土强度等级不应低于C25。 承受重复荷载的钢筋混凝土构件,混凝土强度等级不应低于C30。预应力混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于C40,且不应低于C30。2、钢筋高强-高性能发展趋势普通钢筋:淘汰低强235MPa钢筋,以300MPa光圆钢筋替代;增加高强500MPa钢筋;限制并准备淘汰335MPa钢筋;最终形成300、400、500MPa的强度梯次,与国际接轨。新规范实施后的钢筋牌号及标志为:HPB300—ΦHRB335— B HRBF335—BFHRB400—C HRBF400—CFHRB500—D HRBF500—DFRRB400—C增加了以下几条:4.2.7条:构件中的钢筋可采用并筋的配置形式。直径28mm及以下的钢筋并筋数量不应超过3根;直径32mm的钢筋并筋数量宜为2根;直径36mm及以上的钢筋不应采用并筋。并筋应按单根等效钢筋进行计算,等效钢筋的等效直径应按截面面积相等的原则换算确定。4.2.8条:当进行钢筋代换时,除应符合设计要求的构件承载力、最大力下的总伸长率、

裂缝宽度验算以及抗震规定以外,尚应满足最小配筋率、钢筋间距、保护层厚度、钢筋锚固长度、接头面积百分率及搭接长度等构造要求。4.2.9条:当构件中采用预制的钢筋焊接网片或钢筋骨架配筋时,应符合国家现行有关标准的规定。新老规范变化(二):基本构造变化1、箍筋长度:图中1 号箍筋的计算公式(按外皮计算):老规范:L=2(b+h)- 8bhc+2×1.9d+2max(10d,75)+8d新规范:L=2 (b+h) - 8bhc+2×1.9d+2max(10d,75)2、钢筋锚固:新规范中增加了基本锚固lab的计算方式:lab=a*fy/ft*d但其中ft(混凝土轴心抗拉强度设计值)取值改为“当混凝土强度等级高于C60时,按C60取值”以适应混凝土强度的提高。设计锚固长度为基本锚固长度乘锚固长度修正系数ζa的数值,以反映锚固条件的影响:la=ζa*lab其中,la不应小于200mm,锚固长度修正系数ζa,对普通钢筋按规范第8.3.2条的规定取用,当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6;对预应力筋,可取1.0.3、筋端弯钩和机械锚固:新规范对钢筋弯钩和机械锚固的形式和技术要求做了更详细的规定,如下表:4、钢筋的连接:不宜采用绑扎搭接接头的规定改为:受拉钢筋直径不宜大于25mm,受压钢筋直径不宜大于28mm。钢筋机械连接区段的长度为35d,d改为连接钢筋的较小直径。纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度不应小于300mm。新老规范变化(三):结构构件基本规定

—岩土2010C9某建筑物基础承受轴向压力,其矩形基础剖面及土层的指标如右图所示,基础底面尺寸为1.5m ×2.5m 。根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)由土的抗剪强度指标确定的地基承载力特征值a f ,应与( )最为接近。 (A )138kPa (B )143kPa (C )148kPa (D )153kPa 【答案】B 【解答】根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) (1)确定基础埋深: 1.5d m = (2)确定基础底面以下土的重度,地下水位以下取浮重度,故318108.0/kN m γ=-= (3)确定基础底面以上土的加权平均重度m γ: 2=17.8 1.0=21.8/i i m m i i h d h kN m d γγγγ=→=?+?∑∑(18-10)0.5 (4)由表5.2.5,22k ?=,0.61, 3.44, 6.04c b d M M M === (5)根据公式(5.2.5): 【评析】(1)根据式(5.2.5)按照土的抗剪强度指标确定地基承载力特征值时,公式中的b 为基础短边尺寸,本题取b=min (1.5,2.5)=1.5m 。 (2)需要指出的是,5.2.5条文公式适用条件“当偏心距e 小于或等于0.033倍基础底面宽度”,此处的“基础底面宽度”为“与弯矩作用平面平行的基础边长”,与是否为“基础短边”或“长边”没有关系。 (3)基础底面以下土的重度γ,地下水位以下取浮重度;此处的“基础底面以下土”即“与基础底面接触部位的土”,而不是基础底面以下“所有土”的平均重度。 (4)基础底面以上土的加权平均重度m γ,是指“基础埋深范围内”的基础底面以上土,而

1. 继续保持现行抗震规范的基本规定 2010版继续保持了89版、2001版抗震设计规范对建筑结构抗震设计的下列基本规定:l (1) 用三个不同的概率水准和两阶段设计体现“小震不坏、中震可修、大震不倒”的基本设计原则; l (2) 以抗震设防烈度为抗震设计的基本依据,引入“设计地震分组”,体现地震震级、震中距的影响; l (3) 不同类型的结构需采用不同的地震作用计算方法;并利用“地震作用效应调整系数”,体现某些抗震概念设计的要求; l (4) 按照建筑结构设计统一标准的原则,通过“多遇地震”条件下的概率可靠度分析,建立了结构构件截面抗震承载力验算的多分项系数的设计表达式; l (5) 把抗震计算和抗震措施作为不可分割的组成部分,强调通过概念设计,协调各项抗震措施,实现“大震不倒”; l (6) 砌体结构需设置水平和竖向的延性构件形成墙体的约束,以防止倒塌; l (7) 钢筋混凝土结构需确定其“抗震等级”,从而采取相应的计算和构造措施;对框架结构还要求控制“薄弱层弹塑性变形”,通过第二阶段的设计防止倒塌; l (8) 装配式结构需设置完整的支撑系统,采取良好的连接构造,确保其整体性。 l 2010版继续保持2001版某些抗震设计基本规定: l (9) 增加了设计基本地震加速度0.15g、0.30g的设计要求; l (10) 提出了不同阻尼比的地震作用和控制结构最小地震作用的强制性要求; l (11) 明确概念设计的某些具体要求,加强各类结构的抗震构造; l (12) 纳入隔震、减震设计以及非结构构件等,向性能化设计前进. 2. 对建筑结构场地地基设计要求的改进 l (1) 建筑场地类别划分的局部调整 l 对于场地剪切波速大于800m/s的场地,新增场地类别I0类; l 对于中软土和软弱土的平均剪切波速分界,考虑覆盖层取20m,由140m/s调整为150m/s。 l (2) 液化判别方法的改进 l 调整标准贯入法液化判别公式,将自74、78版抗震规范沿用的15m深度内采用直线判别改为对数曲线判别,可延续到15m深度以下的判别,并进一步考虑震级的影响,重新定义液化判别的锤击数基本值——M7.5液化概率32%时水位2m、埋深3m的液化临界锤击数,判别结果总体上基本保持与2001版接近。 l (3) 软土震陷判别 l 新增8度(0.30g)和9度时按液性指数判别软土震陷的方法。 3 对结构抗震分析规定的改进 l (1) 改进了不同阻尼比的设计反应谱 l 2001版不同阻尼比的设计反应谱在5s后出现交叉,且阻尼比0.25的反应谱倾斜下降段按公式计算将变为倾斜上升段,条文硬性规定取0.0。本次修订,阻尼比0.05保持不变,调整后公式的形式不变,参数略有变化,使钢结构的地震作用有所减少,消能减震的最大阻尼比可取0.30,除Ⅰ类场地外,在周期6s以前,不同阻尼比基本不交叉。 l (2) 设计特征周期的调整 l 对于I0类场地,明确其特征周期比2001版I类减少0.05s。 l 对于罕遇地震的特征周期,6、7度与8、9度一样,也要求增加0.05s。 l (3) 增加了6度设防的设计参数 l 2010版增加了6度设防的一些要求,包括:不规则结构应计算地震作用;6度最小地

一.填空题 1. 下图是a、b两个土样固结不排水试验结果,表示孔隙水压力与轴向应变的关系,则a土 样为_ __固结土,b土样为_ ___固结土。 2. 下图是a、b两个土样固结不排水试验结果,表示轴向应力增量与轴向应变的关系,则a 土样为_ __固结土,b土样为_ __固结土。 3. 在荷载作用下,建筑物地基的破坏通常是由于承载力不足而引起的剪切破坏,地基剪切 破坏的形式可分为整体剪切破坏、_和_三种。 二.选择题 1.饱和软黏土的不排水抗剪强度等于其无侧限抗压强度的( )。 A.2倍B.1倍C.1/2倍D.1/4.倍 2.软黏土的灵敏度可用( )测定。 A.直接剪切试验B.室内压缩试验C.标准贯入试验D.十字板剪切试验3.通过无侧限抗压强度试验可以测得黏性土的( )。 A.a和E s B.c u和k C.c u和S t D.c cu和φcu 4.在现场原位进行的试验是( )。 A.直接剪切试验B.无侧限抗压强度试验 C.十字板剪切试验D.三轴压缩试验 5.无侧限抗压强度试验属于( )。 A.不固结不排水剪B.固结不排水剪C.固结排水剪D.固结快剪6.十字板剪切试验属于( )。 A.不固结不排水剪B.固结不排水剪C.固结排水剪D.慢剪 7.十字板剪切试验常用于测定( )的原位不排水抗剪强度。 A.砂土B.粉土C.黏性土D.饱和软黏土 8.三轴压缩试验在不同排水条件下得到的内摩擦角的关系是( )。 A.φu>φcu>φd B.φu<φcu<φd C.φcu>φu>φd D.φd>φu>φcu 9.若代表土中某点应力状态的莫尔应力圆与抗剪强度包线相切,则表明土中该点()。 A.任一平面上的剪应力都小于土的抗剪强度 B.某一平面上的剪应力超过了土的抗剪强度 C.在相切点所代表的平面上,剪应力正好等于抗剪强度 D.在最大剪应力作用面上,剪应力正好等于抗剪强度

2010抗震规范已经到货,抽空学习了一下,与去年注册工程师继续教育课时学的送审稿略有改动,以下简要记述认为对自己设计工作影响较多的修改,钢结构、砌体结构等本人接触不多的内容就不赘述了。 一、第3章新增3.10节建筑抗震性能化设计的内容,3.10.3明确给出了中震(即设防烈度)计算的αmax值(送审稿是放在表5.1.4-1处的,正式版本不知为何又改到了这里): 6度——0.12;7度(0.10g)——0.23;7度(0.15g)——0.34;8度(0.20g)——0.45;8度(0.30g)——0.68。对于平时设计来说,主要用于超限审查做的中震不屈服或中震弹性设计,一般的结构计算也没必要做。 二、4.1.6条,将场地类别中的I类细化为I0和I1两个亚类。修订原因是考虑到剪切波速为500-800m/s的场地还不是很坚硬,将此种场地定为I1类,硬质岩石场地定为I0类。相应地,表5.1.4-2提供了这两种场地类别的特征周期值,其中I1类的特征周期值与2001规范中I 类场地的周期值相同。 三、5.1.4条: 1. 增加了6度罕遇地震的αmax值。 2. 计算罕遇地震作用时,特征周期应增加0.05s。01规范只是在计算8度、9度的罕遇地震才有此要求,现要求扩大至各种地震烈度。此条对超限审查的罕遇地震弹塑性分析等有影响。 四、5.1.6条,修改了地震影响系数曲线。曲线的表达式表面上没有变化,但其中曲线下降段的衰减指数γ、直线下降段的下降斜率调整系数η1及阻尼调整系数η2的公式均有变化。 五、5.2.5条,增加了6度地震计算的结构任一楼层的水平地震剪力要求,01规范只对7-9度有要求。 六、6.1.1条,现浇钢筋混凝土房屋适用的最大高度有所调整。 1. 注4明确表中的框架结构不包括异形柱框架结构,异形柱结构的适用高度应以异形柱规范为准。 2. 8度地震的适用高度分为0.2g和0.3g两种要求。 3. 框架结构适用高度有所降低。 4. 板柱-剪力墙结构的适用高度增大较多。 七、6.1.2条抗震等级,增加了24m作为抗震等级划分的高度分界。但编委们对条文细节的把握上依然令人失望,如抗震墙结构,H≤24m为四级抗震,H为25-80m为三级抗震,那24.5m 应该按几级抗震,这不是又要让俺们和审查的老爷们扯皮吗?搞笑的是框架结构的划分——H≤24m为三级抗震,H为>24m为三级抗震就没有问题,难道结构抗震等级的划分还是一个委员确定一类结构?这种低级错误在02版高规也是俯拾即是,比如长厚比为5-8为短肢剪力墙,≥8以上为一般剪力墙,小于3为柱,长厚比为3-4之间的就不知为何物了。或许大师、专家们编制规范和我们做设计一样,也是加班加点熬出来的吧,写到后面都快睡着了,有点错误也就不足为奇矣。 八、6.1.3条第3款修改:地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级,但不应低于四级。6.1.3条第4款条文说明,明确了乙类建筑按提高一度采取抗震构造措施的方法,是按照提高一度查表6.1.2确定抗震等级,按抗震等级采取内力调整和构造措施。01规范条文及说明不够明确,没有说清楚抗震措施是否包括内力调整系数。 九、6.1.4条,防震缝的最小宽度由70mm增大至100mm。 十、6.1.9条,框支部分落地墙的两端(不包括洞口两侧)应设置端柱或与另一方向的抗震墙相连,也就是不允许一字形剪力墙落地了。一般的剪力墙也有此要求,但语气为“宜”,未必一定要按此执行。 十一、6.1.10条,抗震墙底部加强部位的高度,应从地下室顶板算起,不管地下室顶板是否作为上部结构的嵌固端。底部加强部位的高度由墙体总高度的1/8改为1/10。房屋高度≤24m

第五章 土的抗剪强度与地基承载力 第一节 土的抗剪强度 一.名词解释 1.抗剪强度:指土体抵抗剪切破坏的极限能力。 2. 库仑定律:在一般的荷载范围内,土的抗剪强度与法向应力之间呈直线关系,即?στtan +=c f , 式中?,c 分别为土的粘聚力和内摩擦角。 二.填空 1. kPa 40,kPa 20 2. c+σtan φ、c ˊ+(σ-μ) tan φˊ 3.极限平衡 4.土粒间的摩擦力,摩擦力,粘聚力 5. ?στtan =f ,剪切滑动面上的法向应力 6.粘聚力,内摩擦角 7.总应力,有效应力 三、选择题 1. A 2.A 3.A 4.B 5.C 6.A 7.C 8.A 四.判断题(判断下列各题,正确的在题后括号内打“√”,错的打“×”。) 1.? 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10. ? 五、简答题 1.答:判断土中发生破坏的条件是强度包络线与摩尔应力圆的相关关系,当两者相切时土体发生剪切破坏,剪切滑动面与大主应力作用面成±(45°+Φ/2)的角度。一般情况下,并非剪应力最大的平面首先发生破坏,只有当Φ=0°时(饱和软土不排水剪切),破裂面与最大剪应力平面才是一致的。 2.答:(1)抗剪强度是指土体抵抗剪切破坏的极限能力。 (2)a .土坡的稳定性问题 b.土工建筑物的安全问题 c.地基的承载力问题。 3.答案 1)剪切破裂面上,材料的抗剪强度是法向应力的函数; 2)当法向应力不很大时,抗剪强度可以简化为法向应力的线性函数,即表示为库伦公式; 3)土单元体中,任何一个面上的剪应力大于该面上土体的抗剪强度,土单元体即发生剪 切破坏,可用莫尔-库伦破坏准则表示。 六.计算题 1. 解:(1)

承载力计算方法 1.计算公式 V A q Q n ?+?=1γ 其中, Q —— 极限承载力; 1γ—— 桩靴排开土的水下溶重; V —— 桩靴体积; A —— 桩靴面积; 2. 桩端阻力 n q —— 确定方法如下: 2.1 对于粘性土(不排水土) u c n S N q ?= 其中, c N ——承载力系数 9)2 .01(6≤+=B D N c 最大值不能超过9 D ——桩靴入泥深度; B ——与桩靴面积相当的圆的直径; u S ——不排水剪切强度。 2.2 对于砂性土(排水颗粒土) )1(3.002-+??=q r n N p N B q γ 其中, 2γ——桩靴底面下0.5B 处土壤水下溶重; B ——与桩靴面积相当的圆的直径; 0P ——桩靴底面处压强;

q N ——承载力系数 )2 45(tan 2 tan φ φ π+ =e N q r N ——承载力系数 φt a n )1(2+=q r N N 其中, φ——内摩擦角。 3 算例: 桩靴底面积70m 2 桩靴型深:2m 桩靴入泥土深度:10m 桩靴体积:105m 3 算例1:(粘性土质 表1) V A q Q n ?+?=1γ q n =N C ×S u Nc=6(1+0.2D/B) D=10m B=2*sqr(A/3.14)=2*sqr(70/3.14)=9.443m Nc=14.54>9 , 所以取9 Nc =9 Su=9kPa q n =9*9000=81000 pa r 1=9kN/m 3 V=105m 3 Q=81000*70+9000*105=6615kN=675t

2010版抗震规范新变化(砼部分) 一、第3章新增3.10节建筑抗震性能化设计的内容,3.10.3明确给出了中震(即设防烈度) 计算的αmax值: 6度——0.12;7度(0.10g)——0.23;7度(0.15g)——0.34;8度(0.20g)—— 0.45;8度(0.30g)——0.68。对于平时的设计工作来说,主要用于超限审查做的中 震不屈服或中震弹性设计,一般的结构计算也没必要做。 二、4.1.6条,将场地类别中的I类细化为I0和I1两个亚类。修订原因是考虑到剪切波速 为500-800m/s的场地还不是很坚硬,将此种场地定为I1类,硬质岩石场地定为I0类。 相应地,表5.1.4-2提供了这两种场地类别的特征周期值,其中I1类的特征周期值与2001规范中I类场地的周期值相同。 三、5.1.4条: 1. 增加了6度罕遇地震的αmax值。 2. 计算罕遇地震作用时,特征周期应增加0.05s。01规范只是在计算8度、9度的罕 遇地震才有此要求,现要求扩大至各种地震烈度。此条对超限审查的罕遇地震弹塑 性分析等有影响。 四、5.1.6条,修改了地震影响系数曲线。曲线的表达式表面上没有变化,但其中曲线下降 段的衰减指数γ、直线下降段的下降斜率调整系数η1及阻尼调整系数η2的公式均有变化。 五、5.2.5条,增加了6度地震计算的结构任一楼层的水平地震剪力要求,01规范只对7-9 度有要求。 六、6.1.1条,现浇钢筋混凝土房屋适用的最大高度有所调整。 1. 注4明确表中的框架结构不包括异形柱框架结构,异形柱结构的适用高度应以异形 柱规范为准。 2. 8度地震的适用高度分为0.2g和0.3g两种要求。 3. 框架结构适用高度有所降低。 4. 板柱-剪力墙结构的适用高度增大较多。 七、6.1.2条抗震等级,增加了24m作为抗震等级划分的高度分界。但编委们对条文细节的 把握上依然令人失望,如抗震墙结构,H≤24m为四级抗震,H为25-80m为三级抗震,那24.5m应该按几级抗震,这不是又要让俺们和审查的老爷们扯皮吗?搞笑的是框架结构的划分——H≤24m为三级抗震,H为>24m为三级抗震就没有问题,难道结构抗震等级的划分还是一个委员确定一类结构?这种低级错误在02版高规也是俯拾即是,比如长厚比为5-8为短肢剪力墙,≥8以上为一般剪力墙,小于3为柱,长厚比为3-4之间的就不知为何物了。或许大师、专家们编制规范和我们做设计一样,也是加班加点熬出来的吧,写到后面都快睡着了,有点错误也就不足为奇矣。 八、6.1.3条第3款修改:地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级,但不应 低于四级。6.1.3条第4款条文说明,明确了乙类建筑按提高一度采取抗震构造措施的方法,是按照提高一度查表6.1.2确定抗震等级,按抗震等级采取内力调整和构造措施。 01规范条文及说明不够明确,没有说清楚抗震措施是否包括内力调整系数。 九、6.1.4条,防震缝的最小宽度由70mm增大至100mm。 十、6.1.9条,框支部分落地墙的两端(不包括洞口两侧)应设置端柱或与另一方向的抗震 墙相连,也就是不允许一字形剪力墙落地了。一般的剪力墙也有此要求,但语气为“宜”,未必一定要按此执行。 十一、6.1.10条,抗震墙底部加强部位的高度,应从地下室顶板算起,不管地下室顶板是

建筑结构安全等级 2 纵向受力钢筋混凝土保护层最小厚度(mm) 不同根数钢筋计算截面面积(mm2)

板宽1000mm内各种钢筋间距时钢筋截面面积表(mm2) 每米箍筋实配面积 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%) 框架柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率(%)

框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋白分率(%) 柱箍筋加密区的箍筋最小配箍特征值λν(ρν=λνf/f)

受弯构件挠度限值 注:1 表中lo为构件的计算跨度; 2 表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件; 3 如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度值减去起拱值;对预应力混凝土构件,尚可减去预加力所产生的反拱值; 4 计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度lo按实际悬臂长度的2倍取用。

注: 1 表中的规定适用于采用热轧钢筋的钢筋混凝土构件和采用预应力钢丝、钢绞线及热处理钢筋的预应力混凝土构件;当采用其他类别的钢丝或钢筋时,其裂缝控制要求可按专门标准确定; 2 对处于年平均相对湿度小于60%地区一类环境下的受弯构件,其最大裂缝宽度限值可采用括号内的数值; 3 在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托架及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.2mm;对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.3mm; 4 在一类环境下,对预应力混凝土屋面梁、托梁、屋架、托架、屋面板和楼板,应按二级裂缝控制等级进行验算;在一类和二类环境下,对需作疲劳验算的须应力混凝土吊车梁,应按一级裂缝控制等级进行验算; 5 表中规定的预应力混凝土构件的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值仅适用于正截面的验算;预应力混凝土构件的斜截面裂缝控制验算应符合本规范第8章的要求; 6 对于烟囱、筒仓和处于液体压力下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定; 7 对于处于四、五类环境下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定; 8 表中的最大裂缝宽度限值用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度。 梁内钢筋排成一排时的钢筋最多根数

墙体抗剪承载力计算公式在砌体结构设计中的应用

墙体抗剪承载力计算公式在砌体结构设计 中的应用 [提要] 利用ALGOR FEA计算程序,分析了竖向压应力和水平力共同作用下无筋砖墙的应力。基于文中提出的平面受力砌体的破坏准则,对墙体裂缝分布进行了描述,并提出了不同高宽比砖墙的水平开裂荷载的计算公式。最后建立了墙体抗剪承载力计算公式,其计算结果与试验值吻合较好。所提出的方法可供砌体结构设计和研究参考。 [关键词] 砖墙剪切承载力 The stress of unreinforced brick wall under vertical compression and horizontal force has been analysed by ALGORFEAcomputer software.The formulas for calculation of horizontal cracking load of brick wall of different ratio ofheight to width have been proposed on the basis of failure criterions of plane-stress masonry.The crack distribution ofwall has been described in detail.In the

end,the calculating formula of shear load-bearing capacity of wall has been es-tablished.The calculating results agree well with the ex perimental data.This method can provide reference for mason-ry structural design and research. Keywords:brick wall;shear;load-bearing capacity 混合结构房屋中,墙体除了承担屋(楼)盖传来的竖向压力以及本身的自重外,还承担风、地震引起的水平力。因此,墙体受竖向压力和水平力共同作用是工程中常遇到的一种受力状态。研究墙体在这种受力状态下的应力分布以及高宽比对墙体开裂荷载、裂缝分布情况和抗剪承载力的影响,对于丰富砌体结构基本理论和完善砌体结构构件抗剪承载力的设计方法有较大的实际工程意义。 一、竖向压应力和水平集中力共同作用下砖墙的弹性有限元分析有限元方法是目前研究砌体结构非常有用的工具[1-4]。图1所示的砖墙,在墙顶受到平行于墙面并且不沿厚度变化的竖向压应力σ0和顶点集中水平力F作用,由于墙厚t 相对于墙高H和墙宽B较薄,因此可将空间问题简化为近似的平面应力问题。采用ALGOR FEA软件,并选用二维的四节点单元对砖墙进行分析,分别计算墙体高宽比ψ=H/B=0·5,0·75,1,1·5,2五种情况下墙体的应力,相应单元网格分别为16×8,16×12,16×16,16×24,16×32。墙体在σ0和F共同作用下的应力,在弹性阶段可看成是两种荷载单独作用时

混凝土结构设计规范新旧规范对比 混凝土结构设计规范新旧规范对比 新旧规范对比(逐条) 混凝土结构设计规范》 GB50010-2002)新内容 关调整部分: 2002年4月1日启用,原规范(GBJ10-89)于2002年12月31日废止; 17条,具体分配为:第3章有2条、第4章有4条、第6章有1条、第9章有2条、第10章有2条、第11章有6条; 1.0.2条中明确规定:本规范适用于房屋和一般构筑物的钢筋混凝土、预应力混凝土以及素混凝土承重结构的设计,而不适用于轻骨料混凝土以及其他特种混凝土结构的设计。 3.1.1条、第3.1.2条之条文说明中明确指出:在设计时,荷载分项系数按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009)的规定取用;对极限状态的分类,按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068)的规定确定。 3章“基本设计规定”之强制性条文: 3.1.8条:未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。 3.2.1条:根据建筑结构破坏后果的严重程度,建筑结构划分为三个安全等级。设计时应根据具体情况,按照表3.2.1的规定选用相应的安全等级。 1 建筑结构的安全等级(表3.2.1) 破坏后果建筑物类型 很严重重要的建筑物 严重一般的建筑物 不严重次要的建筑物 4章“材料”之强制性条文: 4.1.3条:混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值fck、ftk应按表4.1.3采用。 混凝土强度标准值(N/mm2) 混凝土强度等级 C15 C20 C25 C30 C35 C40 fck 10.0 13.4 16.7 20.1 23.4 26.8 ftk 1.27 1.54 1.78 2.01 2.20 2.39 4.1.4条:混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值fc、ft应按表4.1.4采用。 注:1。计算现浇钢筋混凝土轴心受压及偏心受压构件时,如截面的长变或直径<300mm,则表中混凝土的强度设计值应乘以系数0.8,当构件质量确有保证时,可不受此限制。 2.离心混凝土的强度设计值应按专门标准取用。 混凝土强度设计值(N/mm2) 混凝土强度等级

2010版新抗震规范与老版的区别 调整场地土液化判别的深度范围和判别公式,增补软弱粘性土层的震陷判别方法及相应的处理对策; 1、改进了地震影响系数曲线的阻尼调整系数和形状参数,补充完善了竖向地震作用的计算方法,并补充了竖向地震影响系数取值的规定; 2、增加大跨屋盖结构和地下建筑结构抗震设计内容,增加了地震作用的计算要求,补充了多向、多点输入计算地震作用的原则规定; 3、修改了框架-抗震墙结构剪力调整系数以及与“强柱弱梁、强剪弱弯”原则有关的框架内力调整等相关规定,补充了框架结构楼梯间的设计要求; 4、修改了多层砌体房屋层数和高度限值、抗震横墙间距、底部框架-抗震墙房屋的结构布置、墙体抗剪承载力验算、构造柱布置、圈梁设置、楼屋盖预制板的连接要求、楼梯间的构造要求等规定; 5、修订了单层钢筋混凝土柱厂房可不进行抗震验算的范围、补充完善了柱间支撑节点验算要求、单层钢结构厂房防震缝及阻尼比的相关规定; 6、调整了隔震和消能减震房屋的适用范围,修改了水平减震系统的定义及相应的计算和构造要求、以及消能部件性

能检验要求等规定; 7、增加了楼梯间及人流通道砌体填充墙的构造要求,补充了砌体女儿墙的抗震构造要求。 8、增加了地震监测。 9、增加了抗震性能化设计的内容以及地下建筑抗震设计 10、抗震缝计算的7CM改为10CM了。 11、三级剪力墙底部加强区要设边缘约束构件了。 12、6度区砖混不允许建8层了 13、柱子最小配筋率也改了。角柱和框支柱的最小配筋率变小了 14、确定抗震等级的建筑高度也有改变,如框架由原来的30米改为24米 15、6度区也规定了剪重比、四级抗震也规定了柱轴压比 16、加大了柱截面最小尺寸要求。 17、柱轴压比限值比老规范统一降低0.05,新增了四级框架柱的轴压比要求。 18、增加了三级剪力墙的轴压比要求。 19、增加了落地剪力墙的倾覆力矩比例要求。 20、调整了剪力墙分布钢筋直径要求。 21、调整了剪力墙底部加强区高度的取值,增加多层

土的类型岩土名称和性状土层剪切波速范围(m/s) 岩石坚硬、较硬且完整的岩石υS>800 坚硬土或软 质岩石 破碎和较破碎的岩石或软和较软的岩石,密实的碎石土800≥υS>500 中硬土中密、稍密的碎石土,密实、中密的砾、粗、中砂,fak >150 的黏性土和粉土,坚硬黄土 500≥υS>250 中软土稍密的砾、粗、中砂,除松散外的细、粉砂,f ak≤150的 黏性土和粉土,fak>130的填土,可塑新黄土 250≥υS>150 软弱土淤泥和淤泥质土,松散的砂,新近沉积的黏性土和粉土, fa k≤130的填土,流塑黄土;新近沉积砂属于软弱土 υS≤150表4.1.6各类建筑场地的覆盖层厚度(m) 岩石的剪切波速或土的等效剪切波速(m/s) 场地类别 Ⅰ0Ⅰ1ⅡⅢⅣ υS>8000 800≥υS>5000 500≥υS>250<5 ≥5 250≥υS>150<3 3~50 >50 υS≤150<3 3~15 15~50 >80 注:表中υS系岩石的剪切波速。 设计地震分 组 场地类别 Ⅰ0 Ⅰ1 ⅡⅢⅣ 第一组0.20 0.25 0.35 0.45 0.65 第二组0.25 0.30 0.40 0.55 0.75 第三组0.30 0.35 0.45 0.65 0.90 A.0.2河北省 1 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g: 第一组:唐山(路北、路南、古冶、开平、丰润、丰南),三河,大厂,香河,怀来,涿鹿; 第二组:廊坊(广阳、安次)。 2 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g: 第一组:邯郸(丛台、邯山、复兴、峰峰矿区),任丘,河间,大城,滦县,蔚县,磁县,宣化县,张家口(下花园、宣化区),宁晋*; 第二组:涿州,高碑店,涞水,固安,永清,文安,玉田,迁安,卢龙,滦南,唐海,乐亭,阳原,邯郸县,大名,临漳,成安。 3 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.lOg: 第一组:张家口(桥西、桥东),万全,怀安,安平,饶阳,晋州,深州,辛集,赵县,隆尧,任县,南和,新河,肃宁,柏乡; 第二组:石家庄(长安、桥东、桥西、新华、裕华、井陉矿区),保定(新市、北市、南市),沧州(运河、新华),邢台(桥东、桥西),衡 水,霸州,雄县,易县,沧县,张北,兴隆,迁西,抚宁,昌黎,

墙体抗剪承载力计算公式在砌体结构设计 中的应用

墙体抗剪承载力计算公式在砌体结构设计 中的应用 [提要] 利用ALGOR FEA计算程序,分析了竖向压应力和水平力共同作用下无筋砖墙的应力。基于文中提出的平面受力砌体的破坏准则,对墙体裂缝分布进行了描述,并提出了不同高宽比砖墙的水平开裂荷载的计算公式。最后建立了墙体抗剪承载力计算公式,其计算结果与试验值吻合较好。所提出的方法可供砌体结构设计和研究参考。 [关键词] 砖墙剪切承载力 The stress of unreinforced brick wall under vertical compression and horizontal force has been analysed by ALGORFEAcomputer software.The formulas for calculation of horizontal cracking load of brick wall of different ratio ofheight to width have been proposed on the basis of failure criterions of plane-stress masonry.The crack distribution ofwall has been described in detail.In the end,the calculating formula of shear

load-bearing capacity of wall has been es-tablished.The calculating results agree well with the ex perimental data.This method can provide reference for mason-ry structural design and research. Keywords:brick wall;shear;load-bearing capacity 混合结构房屋中,墙体除了承担屋(楼)盖传来的竖向压力以及本身的自重外,还承担风、地震引起的水平力。因此,墙体受竖向压力和水平力共同作用是工程中常遇到的一种受力 状态。研究墙体在这种受力状态下的应力分布以及高宽比 对墙体开裂荷载、裂缝分布情况和抗剪承载力的影响,对于丰富砌体结构基本理论和完善砌体结构构件抗剪承载力的 设计方法有较大的实际工程意义。 一、竖向压应力和水平集中力共同作用下砖墙的弹性有限元分析有限元方法是目前研究砌体结构非常有用的工具[1-4]。图1所示的砖墙,在墙顶受到平行于墙面并且不沿厚度变化的竖向压应力σ0和顶点集中水平力F作用,由于墙厚t 相对于墙高H和墙宽B较薄,因此可将空间问题简化为近似的平面应力问题。采用ALGOR FEA软件,并选用二维的四节点单元对砖墙进行分析,分别计算墙体高宽比 ψ=H/B=0·5,0·75,1,1·5,2五种情况下墙体的应力,相应单元网格分别为16×8,16×12,16×16,16×24,16×32。墙体在σ0和F 共同作用下的应力,在弹性阶段可看成是两种荷载单独作用