沪粤版八年级物理上册第一、二章达标检测题

(时间:90分钟满分:100分)

一、填空题(共20分,每空1分)

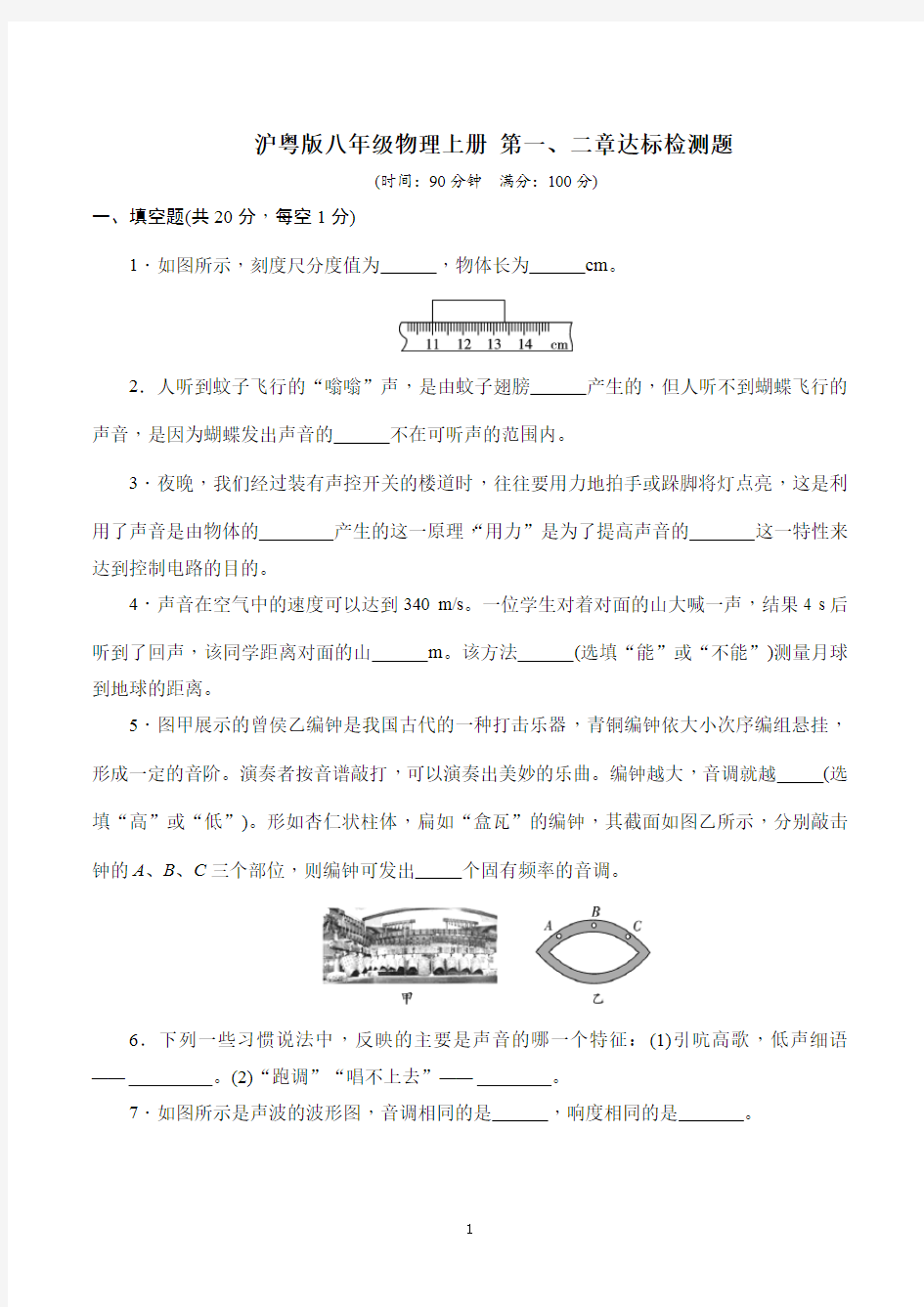

1.如图所示,刻度尺分度值为,物体长为cm。

2.人听到蚊子飞行的“嗡嗡”声,是由蚊子翅膀产生的,但人听不到蝴蝶飞行的声音,是因为蝴蝶发出声音的不在可听声的范围内。

3.夜晚,我们经过装有声控开关的楼道时,往往要用力地拍手或跺脚将灯点亮,这是利用了声音是由物体的产生的这一原理,“用力”是为了提高声音的这一特性来达到控制电路的目的。

4.声音在空气中的速度可以达到340 m/s。一位学生对着对面的山大喊一声,结果4 s后听到了回声,该同学距离对面的山m。该方法(选填“能”或“不能”)测量月球到地球的距离。

5.图甲展示的曾侯乙编钟是我国古代的一种打击乐器,青铜编钟依大小次序编组悬挂,形成一定的音阶。演奏者按音谱敲打,可以演奏出美妙的乐曲。编钟越大,音调就越(选填“高”或“低”)。形如杏仁状柱体,扁如“盒瓦”的编钟,其截面如图乙所示,分别敲击钟的A、B、C三个部位,则编钟可发出个固有频率的音调。

6.下列一些习惯说法中,反映的主要是声音的哪一个特征:(1)引吭高歌,低声细语—— 。(2)“跑调”“唱不上去”—— 。

7.如图所示是声波的波形图,音调相同的是,响度相同的是。

8.声音是由于物体而产生的。当人在雪山中大声说话时,因为声音能传递,所以就有可能诱发雪崩。

9.噪声是现代社会科学技术发展带来的公害之一,人们总要想方设法控制噪声。如图是在高速公路两侧的隔声板,它是在控制噪声的。一场大雪过后,人们会感到外面万籁俱静,那是因为大雪蓬松且多孔,是通过的方法来减弱噪声的。

10.如图所示,将竖直悬挂的乒乓球接触正在发声的音叉,会看到乒乓球。该实验说明了声音是由物体的振动产生的。请你再设计一个显示声源振动的实验:。

二、选择题(共26分,第11~16小题,每小题只有一个正确选项,每小题3分;第17、18小题为不定项选择,每小题有一个或几个正确选项,每小题4分,全部选择正确得4分,不定项选择正确但不全得1分,不选、多选或错选得0分)

11.如图所示,用刻度尺测量一支铅笔的长度,测量方法正确的是( )

12.如果被测物体的长度较短,而尺的量程较大,多次测量物体长度时,应尽量用尺上不

同部位的刻度来测量。如使用同学们手头常用的文具刻度尺,第一次从零刻度起测量,第二次从1 cm的刻线起测量……这样做并求平均值的优点是( )

A.可以防止测量的错误

B.可以减小因估读带来的误差

C.可以避免误差

D.可以减小因估读和尺的刻度不均匀带来的误差

13.赛龙舟不仅是一项体育娱乐活动,更体现我国悠久历史文化传承。如图所示为某比赛场景,下列说法错误的是( )

A.选手根据鼓声齐心协力划桨,鼓声是由鼓面振动产生的

B.选手听到鼓声大作,震耳欲聋,说明此时鼓声的响度大

C.选手能从现场各种声音中听出鼓声,主要是通过鼓声的音色来辨别的

D.鼓手敲击鼓面越快,鼓声在空气中传播的速度也越快

14.中国科技馆里有一个“声聚焦”装置,它是一个像锅盖形状的凹形圆盘,如图所示。当小明将耳朵靠近装置的固定架的中心时,远处传来的微小声音就变大了,这是因为“声聚焦”使远处传来的声音在其表面发生了反射而会聚,结果改变了声音的( )

A.响度B.音调

C.音色D.音调和响度

15.如图所示的四种声现象中,可以用相同的声学知识解释的是( )

A.甲和乙B.甲和丁

C.丙和丁D.乙和丙

16.为比较棉布和泡沫塑料的隔声性能。小明将机械闹钟放入鞋盒内,盖上一定厚度的棉布,接着他一边听秒针走动的声音,一边向后退,直到听不见声音为止,测量出自己到鞋盒的距离为s1。然后小红将同一个机械闹钟放入同一个鞋盒内,盖上相同厚度的泡沫塑料,重复小明的实验步骤并测量出自己到鞋盒的距离为s2。多次实验,始终s1>s2。由该实验( ) A.无法比较棉布和泡沫塑料的隔声性能

B.能得出棉布的隔声性能比泡沫塑料差的结论

C.能得出棉布的隔声性能比泡沫塑料好的结论

D.能得出棉布和泡沫塑料的隔声性能相同的结论

17.★下列关于声音的说法错误的是( )

A.乐音都是乐器发出的

B.声音的响度越大,音调就越高

C.声音是由于物体振动产生的

D.响度是由声源振动频率决定的

18.★我国“海巡31”轮船配有强声设备,可以定向远距离发射高达150 dB的警示音,

用于警示海盗等人员。关于强声设备发出的警示音,下列说法中错误的是( ) A.强声设备发出的警示音是超声波

B.强声设备发出的警示音可以在真空中传播

C.护航官兵佩戴耳罩是在人耳处减弱警示音,以保护听力

D.发射器外形呈喇叭状可以减少警示音的分散,从而使音调变高

三、简答与综合题(共26分,第19小题5分,第20小题6分,第21小题7分,第22小题8分)

19.请你做一个有趣的实验:用一根较长的细线,一端拴住一个金属汤匙,另一端弄成团并塞在耳朵里,让下垂的汤匙尖轻敲桌边,通过细线传到耳朵里,听起来像钟声一样洪亮,这个实验告诉我们什么道理?在实际生活中这个道理有哪些应用?

20.一只密封的瓶子里装有部分水,现给你一把刻度尺及三角板,如何测量出瓶子的容积(瓶子很薄,厚度可忽略不计)?

21.甲和乙两位同学分别用刻度尺测量细铜丝的直径,并各自记录下实验的步骤。

(1)甲、乙两位同学进行交流时,都发现自己在实验中存在着问题,请你分析甲和乙在该实验中存在的问题是什么?

(2)乙同学改变了自己测量中存在的不足,仍然测量30圈细铜丝的长度,取平均值时,每次测量结果各不相同,请你帮他分析误差产生的原因。(答出一条即可)

22.在探究声音的产生与传播时,小明和小华一起做了下面的实验:

(1)如图①所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,可观察到,这说明了。

(2)如图②所示,为了验证(1)中的探究结论,小华同学用手使劲敲桌子,桌子发出了很大的声响,但他几乎没有看到桌子的振动,为了明显地看到实验现象,你的改进方法是。

(3)如图③所示,敲响右边的音叉,左边完全相同的音叉也会发声,并且把泡沫塑料球弹起。该实验能说明可以传声。

四、实验探究题(共28分,每小题7分)

23.(1)如图甲所示,该手表显示的时刻为上午,它的分度值为。

(2)如图乙所示的刻度尺,其分度值为mm。小红用该刻度尺对实际长度为70.0 cm的课桌进行测量,所测得的数值约为66.7 cm。经过分析,导致该测量结果错误的原因可能是。改正错误后,为了减小实验误差,还要进行。

(3)为了测量一块塑料的体积,某同学采用如图所示的方法,实验测得铁块的体积是cm3,塑料的体积是cm3。

24.有甲、乙、丙、丁、戊五位同学,有两位同学测同一支钢笔的长度,测得的结果分别是12.82 cm、12.83 cm、12.8 cm、14.82 cm、12.80 cm。

(1)各个同学测量结果都有一定的差异,是因为测量时存在误差,这个是(选填“可以”或“不可以”)消除的。

(2)其中测量结果显示明显错误操作的是同学,这个是(选填“可以”或“不可以”)避免的。

(3)若其他四位同学在测量时都没有出现错误,则结果不同的原因是因为刻度尺的不同。

(4)如果正确测量的四位同学所用刻度尺的分度值都是1 mm,则同学的测量结果又是

错误的,其原因是。

(5)用分度值为1 mm的刻度尺,测得钢笔的长度应该是cm。

25.在课堂上老师提出一个问题“声音怎样从发声的物体传播到远处?”小明和小刚经过讨论,提出一个猜想“声音传播出去,可能需要什么东西来作媒介”,为了验证这个猜想,他们设计了如下的实验:

(1)把两张课桌紧紧地挨在一起,小明轻敲桌面,小刚把耳朵贴在另一张桌上,他(选填“能”或“不能”)听见小明轻敲桌面的声音。

(2)两张桌子,离开一个小缝,小刚(选填“能”或“不能”) 听见小明轻敲桌面的声音。因此,他们得到了结论:。

(3)放学后,小明和小刚走到车站附近时看到一根钢轨架在路边,小明提议利用钢轨再做一次课堂上的实验。这次,由小刚在钢轨的一头用石块敲一下,小明把耳朵贴在钢轨的另一头。结果他听到了两次声响,“这是为什么呢”小明产生了疑问,但他马上恍然大悟,“这是因

为和都能传声”,第一次声音是通过传过来,第二次声音是通过传过来。

26.如图1所示,某小组同学在甲、乙、丙、丁四个相同的玻璃瓶里装入高度不同的水,来研究“音调高低与哪些因素有关”。首先,小组同学用嘴贴着瓶口吹气,发现甲、乙、丙、丁四个玻璃瓶会依次发出“fa(4)”“mi(3)”“ri(2)”“do(1)”四个音阶不同的声音,接着小组同学用橡皮锤轻轻敲击瓶身,发现甲、乙、丙、丁四个玻璃瓶会依次发出“do(1)”“ri(2)”“mi(3)”“fa(4)”四个音阶不同的声音。由此现象,回答下列问题:

(1)同样的瓶子,例如玻璃瓶甲,为什么向瓶口吹气发出“fa(4)”的音,而用橡皮锤轻轻敲

击瓶身则发出“do(1)”的音?小组同学经过讨论后发现主要是由于不同。

(2)小组同学由两次实验现象初步得出结论:不同,音调不同。

(3)接着,小组同学又用示波器来显示敲击丙、丁两瓶身时的振动波形图,如图2所示,其中图2(a)是敲击瓶身的振动波形图,图2(b)是敲击瓶身的振动波形图;同时,小组同学还发现由于两次敲击时的用力程度不同,从波形图上能反映出瓶身发出的响度也不同,

其中敲击瓶身的响度大。(均选填“丙”或“丁”)

(4)小组同学经过讨论还得出可以用此实验的规律判断生活中一些实例的发声体。例如:吹笛子时,用手堵住笛孔能产生不同的声音,与上述实验的发声体是相同的,提着水壶向热水瓶里灌开水听到的声音会发生改变,与上述实验的发声体是相同的。(均选填“向瓶口吹气”或“用锤敲击瓶身”)

参考答案

一、填空题(共20分,每空1分)

1.如图所示,刻度尺分度值为1mm ,物体长为 2.35 cm。

2.人听到蚊子飞行的“嗡嗡”声,是由蚊子翅膀振动产生的,但人听不到蝴蝶飞行的声音,是因为蝴蝶发出声音的频率不在可听声的范围内。

3.夜晚,我们经过装有声控开关的楼道时,往往要用力地拍手或跺脚将灯点亮,这是利用了声音是由物体的振动产生的这一原理,“用力”是为了提高声音的响度这一特性来达到控制电路的目的。

4.声音在空气中的速度可以达到340 m/s。一位学生对着对面的山大喊一声,结果4 s后听到了回声,该同学距离对面的山680 m。该方法不能(选填“能”或“不能”)测量月球到地球的距离。

5.图甲展示的曾侯乙编钟是我国古代的一种打击乐器,青铜编钟依大小次序编组悬挂,形成一定的音阶。演奏者按音谱敲打,可以演奏出美妙的乐曲。编钟越大,音调就越低(选填“高”或“低”)。形如杏仁状柱体,扁如“盒瓦”的编钟,其截面如图乙所示,分别敲击钟的A、B、C三个部位,则编钟可发出 2 个固有频率的音调。

6.下列一些习惯说法中,反映的主要是声音的哪一个特征:(1)引吭高歌,低声细语——响度。(2)“跑调”“唱不上去”——音调。

7.如图所示是声波的波形图,音调相同的是甲、丁,响度相同的是甲、丙。

8.(江西中考)声音是由于物体振动而产生的。当人在雪山中大声说话时,因为声音能传递能量,所以就有可能诱发雪崩。

9.噪声是现代社会科学技术发展带来的公害之一,人们总要想方设法控制噪声。如图是在高速公路两侧的隔声板,它是在传播过程中控制噪声的。一场大雪过后,人们会感到外面万籁俱静,那是因为大雪蓬松且多孔,是通过吸声的方法来减弱噪声的。

10.如图所示,将竖直悬挂的乒乓球接触正在发声的音叉,会看到乒乓球被弹开。该实验说明了声音是由物体的振动产生的。请你再设计一个显示声源振动的实验:在桌子上放一些小纸屑,使劲敲桌子,小纸屑的振动可显示桌面的振动。

二、选择题(共26分,第11~16小题,每小题只有一个正确选项,每小题3分;第17、18小题为不定项选择,每小题有一个或几个正确选项,每小题4分,全部选择正确得4分,不定项选择正确但不全得1分,不选、多选或错选得0分)

11.如图所示,用刻度尺测量一支铅笔的长度,测量方法正确的是( C )

12.如果被测物体的长度较短,而尺的量程较大,多次测量物体长度时,应尽量用尺上不

同部位的刻度来测量。如使用同学们手头常用的文具刻度尺,第一次从零刻度起测量,第二次从1 cm的刻线起测量……这样做并求平均值的优点是( D)

A.可以防止测量的错误

B.可以减小因估读带来的误差

C.可以避免误差

D.可以减小因估读和尺的刻度不均匀带来的误差

13.(广东中考)赛龙舟不仅是一项体育娱乐活动,更体现我国悠久历史文化传承。如图所示为某比赛场景,下列说法错误的是( D)

A.选手根据鼓声齐心协力划桨,鼓声是由鼓面振动产生的

B.选手听到鼓声大作,震耳欲聋,说明此时鼓声的响度大

C.选手能从现场各种声音中听出鼓声,主要是通过鼓声的音色来辨别的

D.鼓手敲击鼓面越快,鼓声在空气中传播的速度也越快

14.中国科技馆里有一个“声聚焦”装置,它是一个像锅盖形状的凹形圆盘,如图所示。当小明将耳朵靠近装置的固定架的中心时,远处传来的微小声音就变大了,这是因为“声聚焦”使远处传来的声音在其表面发生了反射而会聚,结果改变了声音的( A )

A.响度B.音调

C.音色D.音调和响度

15.如图所示的四种声现象中,可以用相同的声学知识解释的是( D)

A.甲和乙B.甲和丁

C.丙和丁D.乙和丙

16.为比较棉布和泡沫塑料的隔声性能。小明将机械闹钟放入鞋盒内,盖上一定厚度的棉布,接着他一边听秒针走动的声音,一边向后退,直到听不见声音为止,测量出自己到鞋盒的距离为s1。然后小红将同一个机械闹钟放入同一个鞋盒内,盖上相同厚度的泡沫塑料,重复小明的实验步骤并测量出自己到鞋盒的距离为s2。多次实验,始终s1>s2。由该实验( B ) A.无法比较棉布和泡沫塑料的隔声性能

B.能得出棉布的隔声性能比泡沫塑料差的结论

C.能得出棉布的隔声性能比泡沫塑料好的结论

D.能得出棉布和泡沫塑料的隔声性能相同的结论

17.★下列关于声音的说法错误的是( ABD )

A.乐音都是乐器发出的

B.声音的响度越大,音调就越高

C.声音是由于物体振动产生的

D.响度是由声源振动频率决定的

18.★我国“海巡31”轮船配有强声设备,可以定向远距离发射高达150 dB的警示音,

用于警示海盗等人员。关于强声设备发出的警示音,下列说法中错误的是( ABD ) A.强声设备发出的警示音是超声波

B.强声设备发出的警示音可以在真空中传播

C.护航官兵佩戴耳罩是在人耳处减弱警示音,以保护听力

D.发射器外形呈喇叭状可以减少警示音的分散,从而使音调变高

三、简答与综合题(共26分,第19小题5分,第20小题6分,第21小题7分,第22小题8分)

19.请你做一个有趣的实验:用一根较长的细线,一端拴住一个金属汤匙,另一端弄成团并塞在耳朵里,让下垂的汤匙尖轻敲桌边,通过细线传到耳朵里,听起来像钟声一样洪亮,这个实验告诉我们什么道理?在实际生活中这个道理有哪些应用?

答:实验告诉我们,固体(细线)中传声效果好。声音在细线中传播很集中,不像在空气中那样四处分散,因此听起来就响很多。即固体传声快且集中,这在实际生活中应用范围很广。

机修工经常用螺丝刀尖端接触机器的轴承外壳,用把柄接触耳朵听机器运转时有无杂音,判断机器有无故障。

20.一只密封的瓶子里装有部分水,现给你一把刻度尺及三角板,如何测量出瓶子的容积(瓶子很薄,厚度可忽略不计)?

答:步骤:①将盛水的瓶子正放,用刻度尺测出水面的高度h1(图甲);②将瓶子倒放,用刻度尺及三角板测量出瓶底的直径D及液面到瓶底的高度h2(图乙),即瓶内空余部分的高度;

瓶子的容积为V=πD2

4(h1+h2)。

21.甲和乙两位同学分别用刻度尺测量细铜丝的直径,并各自记录下实验的步骤。

(1)甲、乙两位同学进行交流时,都发现自己在实验中存在着问题,请你分析甲和乙在该实验中存在的问题是什么?

(2)乙同学改变了自己测量中存在的不足,仍然测量30圈细铜丝的长度,取平均值时,每次测量结果各不相同,请你帮他分析误差产生的原因。(答出一条即可)

答:(1)甲、乙两同学都采用了累积法测量细铜丝的直径,甲同学把细铜丝在铅笔上缠绕圈数太少,会使测得结果误差较大;乙同学在实验过程中没有紧密缠绕,只测量了一次,没有多次测量求平均值,测得的结果误差较大。

(2)关于测量长度时产生误差的原因,主要与测量工具即刻度尺本身精确度和测量的人有关,即读数时估读不准确。

22.在探究声音的产生与传播时,小明和小华一起做了下面的实验:

(1)如图①所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,可观察到乒乓球被弹开,这说明了发声的物体在振动。

(2)如图②所示,为了验证(1)中的探究结论,小华同学用手使劲敲桌子,桌子发出了很大的声响,但他几乎没有看到桌子的振动,为了明显地看到实验现象,你的改进方法是桌子上放些纸屑。

(3)如图③所示,敲响右边的音叉,左边完全相同的音叉也会发声,并且把泡沫塑料球弹起。该实验能说明空气可以传声。

四、实验探究题(共28分,每小题7分)

23.(1)如图甲所示,该手表显示的时刻为上午10:07:38 ,它的分度值为1s 。

(2)如图乙所示的刻度尺,其分度值为 1 mm。小红用该刻度尺对实际长度为70.0 cm的课桌进行测量,所测得的数值约为66.7 cm。经过分析,导致该测量结果错误的原因可能是把刻度尺的总长度看成它的量程,累积测量所得。改正错误后,为了减小实验误差,还要进行多次测量求平均值。

(3)为了测量一块塑料的体积,某同学采用如图所示的方法,实验测得铁块的体积是 4 cm3,塑料的体积是12 cm3。

24.有甲、乙、丙、丁、戊五位同学,有两位同学测同一支钢笔的长度,测得的结果分别是12.82 cm、12.83 cm、12.8 cm、14.82 cm、12.80 cm。

(1)各个同学测量结果都有一定的差异,是因为测量时存在误差,这个是不可以(选填“可以”或“不可以”)消除的。

(2)其中测量结果显示明显错误操作的是丁同学,这个是可以(选填“可以”或“不可以”)避免的。

(3)若其他四位同学在测量时都没有出现错误,则结果不同的原因是因为刻度尺的分度值不同。

(4)如果正确测量的四位同学所用刻度尺的分度值都是1 mm,则丙同学的测量结果又是错误的,其原因是没有估计值。

(5)用分度值为1 mm的刻度尺,测得钢笔的长度应该是12.82 cm。

25.在课堂上老师提出一个问题“声音怎样从发声的物体传播到远处?”小明和小刚经过讨论,提出一个猜想“声音传播出去,可能需要什么东西来作媒介”,为了验证这个猜想,他们设计了如下的实验:

(1)把两张课桌紧紧地挨在一起,小明轻敲桌面,小刚把耳朵贴在另一张桌上,他能(选填“能”或“不能”)听见小明轻敲桌面的声音。

(2)两张桌子,离开一个小缝,小刚不能(选填“能”或“不能”) 听见小明轻敲桌面的声音。因此,他们得到了结论:固体的传声效果比气体好。

(3)放学后,小明和小刚走到车站附近时看到一根钢轨架在路边,小明提议利用钢轨再做一次课堂上的实验。这次,由小刚在钢轨的一头用石块敲一下,小明把耳朵贴在钢轨的另一头。结果他听到了两次声响,“这是为什么呢”小明产生了疑问,但他马上恍然大悟,“这是因为空气和钢轨都能传声”,第一次声音是通过钢轨传过来,第二次声音是通过空气传过来。

26.如图1所示,某小组同学在甲、乙、丙、丁四个相同的玻璃瓶里装入高度不同的水,来研究“音调高低与哪些因素有关”。首先,小组同学用嘴贴着瓶口吹气,发现甲、乙、丙、

丁四个玻璃瓶会依次发出“fa(4)”“mi(3)”“ri(2)”“do(1)”四个音阶不同的声音,接着小组同学用橡皮锤轻轻敲击瓶身,发现甲、乙、丙、丁四个玻璃瓶会依次发出“do(1)”“ri(2)”“mi(3)”“fa(4)”四个音阶不同的声音。由此现象,回答下列问题:

(1)同样的瓶子,例如玻璃瓶甲,为什么向瓶口吹气发出“fa(4)”的音,而用橡皮锤轻轻敲

击瓶身则发出“do(1)”的音?小组同学经过讨论后发现主要是由于振动物体不同。

(2)小组同学由两次实验现象初步得出结论:频率不同,音调不同。

(3)接着,小组同学又用示波器来显示敲击丙、丁两瓶身时的振动波形图,如图2所示,其中图2(a)是敲击丙瓶身的振动波形图,图2(b)是敲击丁瓶身的振动波形图;同时,小组同学还发现由于两次敲击时的用力程度不同,从波形图上能反映出瓶身发出的响度也不同,

其中敲击丁瓶身的响度大。(均选填“丙”或“丁”)

(4)小组同学经过讨论还得出可以用此实验的规律判断生活中一些实例的发声体。例如:吹笛子时,用手堵住笛孔能产生不同的声音,与上述向瓶口吹气实验的发声体是相同的,提着水壶向热水瓶里灌开水听到的声音会发生改变,与上述向瓶口吹气实验的发声体是相同的。(均选填“向瓶口吹气”或“用锤敲击瓶身”)