池南学校(五)年级(道德与法治)学科教案

一分钟安全教育

池南学校(五)年级(道德与法治)学科教案

检查时间:执教时间:年月日

一分钟安全教育

池南学校(五)年级(道德与法治)学科教案

检查时间:执教时间:年月日

一分钟安全教育

第6课我们神圣的国土教学反思

五年级的学生对国家的相关知识有了初步的认识,对祖国的热爱之情不断提升,但是,这些认识相对零散,更多的是具体、微观的感性认识,学生并没有从宏观的角度深入领会。因此,本课设定了第一个教学目标,帮助学生全面地认识我国的地理位置、领土面积、海陆疆域、行政区划等,从情感上帮助学生明确,自古以来台湾就是祖国领土不可分割的一部分。

我国地域辽阔,地形复杂,自然环境多样,气候差异很大,人们的生活习惯也各不相同,东部和西部在经济、文化等方面的发展不平衡,这些都是客观存在的。因此,本课设定了第二个教学目标,帮助学生从整体上感受祖国辽阔的国土与壮丽的山河,初步建立关注我国的世界遗产的意识。

我国不同地区自然环境差异大,对人们的生产和生活方式产生了广泛的影响。因此,本课设定了第三个教学目标,帮助学生了解祖国自然环境,认识祖国的区域特征,感受祖国不同地区的风土人情。了解与认识这些内容,既是学生自身发展的需要,也是他们今后适应社会、服务社会的需要。

在教学过程中我采用了如下的教学环节:

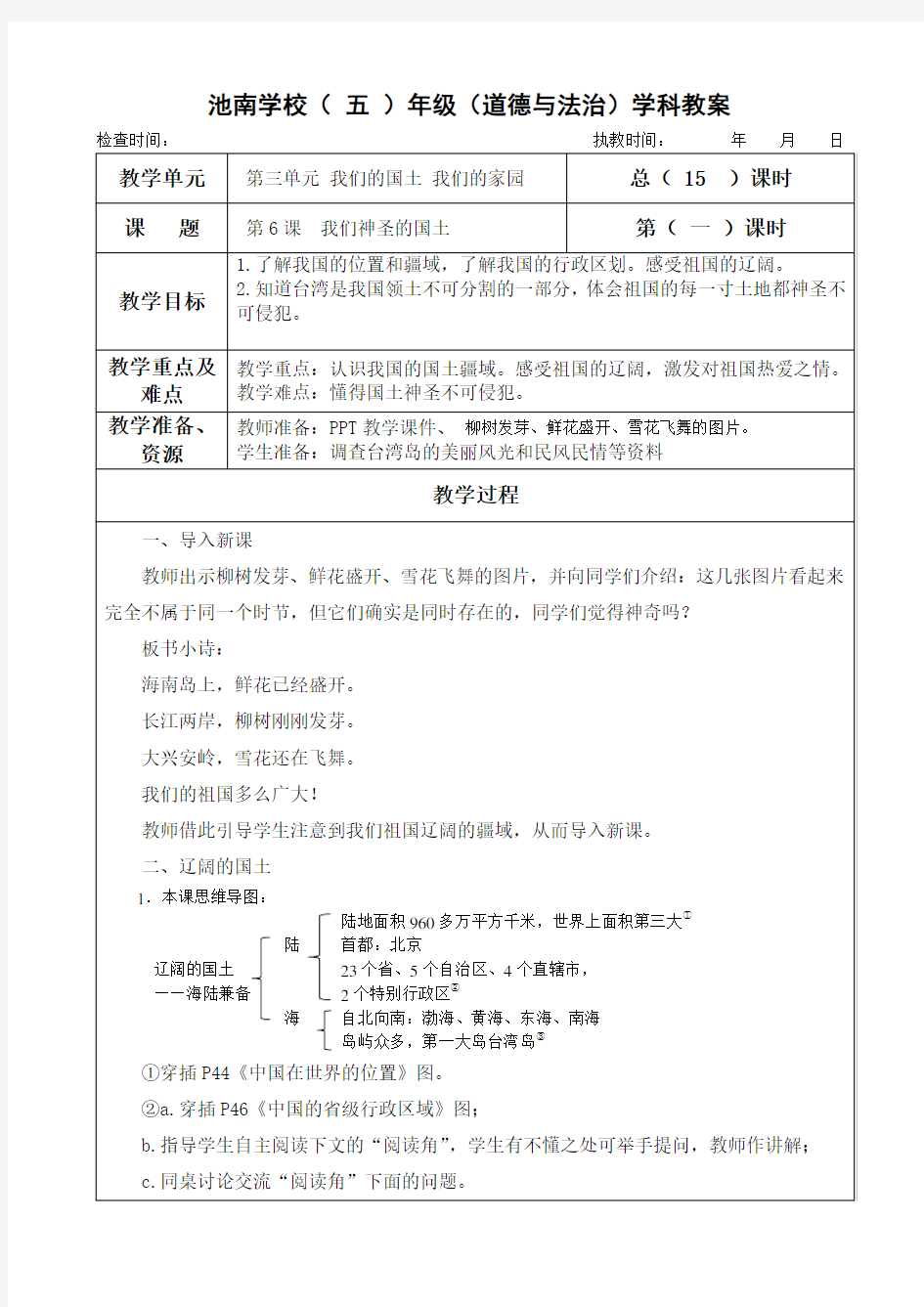

1.课前,教师可让学生搜集自己的旅游照片、描绘祖国辽阔的文艺作品,以及有关祖国疆域的数据;课上,学生可结合课前搜集的资料,分享对祖国辽阔的感受。教师要注意发挥学生的主动性,让学生通过观察、分析和比较得出结论;教师引导学生阅读《中国的疆域》,找到我国的邻国以及隔海相望的国家,找到我国大陆濒临的四大海域和我国的台湾岛。在此过程中,注意引导学生通过图例认识地图:黄色代表陆上邻国,绿色代表海上邻国。教师引导学生结合读图,谈谈自己的发现,分享自己的感受。+

2.课前,学生了解自己和家人的出生地是哪里;课上,教师可引导学生用游戏的方式在疆域图上查找自己家乡所属的省级行政区,然后再查找相邻的省级行政区,初步了解我国的省级行政区域;教师安排学生搜集有关台湾的资料,可请去过台湾旅游的同学准备相关照片、旅游纪念品等;课上,学生分享搜集的资料,一起感受台湾的美丽与富饶,了解台湾的民风民情以及民族英雄郑成功收复台湾的故事,知道台湾自古以来就是我国领土不可分割的一部分。

3.课前,学生了解自己的家乡有哪些主要的山脉和河流,收集自己去过的祖国的名山大川的照片;课上,教师可以引导学生阅读《中国的地形》,找出我国的主要山脉、江河,指出它们的分布地区,说说自己家乡的河流和山脉,知道我国不但地形多样而且山河壮丽;结合教材中主持人的提问,教师引导学生观察长江、黄河的走向,体会中国的地势是西高东低,从而理解长江、黄河都是自西向东流向大海的原因;学生以组为单位选择我国的名山大川,设计一次旅游攻略,通过活动,加深对祖国各地名胜的认识。

4.教师引导学生阅读地图《中国的世界自然遗产分布》,并说一说自己的感受。学生通过小组分享,知道我国是一个世界自然遗产众多的国家,进一步感受祖国的美丽;引导学生对比云南石林、贵州荔波等中国南方喀斯特地貌景观和福建泰宁、广东丹霞山的丹霞地貌景观的特点,感受这些独特的美景,理解它们入选世界自然遗产的原因。

5.教师引导学生通过阅读角内容,说一说什么是世界文化遗产,以及世界文化遗产与自然双重遗产。组织学生进行小组探究活动:结合自己看过的一些世界遗产,谈谈如何保护世界遗产,以及这些地方有哪些做法值得提倡;学生以小组为单位讨论如何用行动爱护自然、爱护文化遗产,设计一份《旅游文明公约》并在全班进行分享。

6.课前,学生了解自己家乡所在地区的地形和气候特点,搜集相关资料;课上,教师出示江南丘陵上的茶园、华北平原上的农田、南方的渔业小镇、内蒙古高原上的牧场四幅图片,引导学生观察相关地区有哪些特点;引导学生以自己家乡的地形和气候特点为例,说一说人们的生产受到哪些自然环境的影响;学生分小组,分享自己家乡的饮食和民居的特点,说一说为什么会有这样的特点;学生运用思维导图呈现影响家乡饮食和民居的主要原因,并进行交流。最后,教师引导学生结合地形和气候进行梳理归纳,体会不同地区的自然环境对当地生产生活的影响。

本节课我从学生已有生活的基础出发,创设情境,拉近教师与学生的距离,激发学生的探究兴趣。本节课的教学内容原本与学生的生活有一些距离,对此,我充分利用学生来自祖国各地的现实情况,从孩子自己熟悉喜爱的家乡美食开始,在分享家乡美食的过程中创设情境,引导学生发现问题、聚焦问题,激发学生探究家乡的兴趣。

在教学中,引导学生运用思维导图对探究结果进行梳理,初步建立尊重文化差异性的意识。学生围绕核心问题“影响人们生产和生活的环境因素”进行分组探究,并分享探究结果。学生在探究的基础上,逐步认识到,在不同地区,人们的生产和生活有着很大差异,自然环境是造成差异的主要因素之。随着时代的发展,不同地区之间的交往越来越多,人们之间的相互了解不断增强,这需要人们相互尊重彼此的生活习俗与生活方式。

总之,本节课学习效果较好,能够顺利完成教学任务,达到目标要求。

池南学校(五)年级(道德与法治)学科教案

检查时间:执教时间:年月日

一分钟安全教育

池南学校(五)年级(道德与法治)学科教案

检查时间:执教时间:年月日

一分钟安全教育

第7课中华民族一家亲教学反思

五年级学生对社会现象开始关注,对不同民族的历史和文化感兴趣,并开始有自己的独特见解,但仍有片面性。学生通过搜集、整理与中华民族历史、文化相关的信息,能够初步形成中华民族的归属感和自豪感,有利于纠正其认识上的片面性。因此,本课设定了第一个教学目标。同时,在情感态度价值观方面,学生通过本课的学习,应该懂得,我国是一个多民族的国家,各族人民亲如一家,不同民族之间相互尊重、和睦相处、共同发展。为此,本课设定了第二个教学目标。

在教学过程中我采用了如下的教学环节:

活动一:中华民族大家庭与“各民族谁也离不开谁”

了解中华民族大家庭的概况—知道民族分布的特点—认识个民族间的交往交流交融对历史、经济、文化等方面的贡献。

在第一个环节,教师指导学生阅读课文,并结合饼状图,了解“少数民族”的含义。

在第二个环节,首先,教师让学生围绕提前调查的本班或本校、本社区的少数民族情况

就进行交流,并借助课前调查的资料,说说中国的少数民族是如何分布的。其次,教师引导学生阅读文本,标画出“大散居、小聚居、交错杂居”,并借助教材第55页活动园里的图文资料,请学生谈谈自己对这个特点的理解。最后,教师根据学生的回答。进行小结:我国各民族的大散居、小聚居、交错杂居的分布特点有利于各民族相互交往、团结合作。

在第三个环节,教师可以借助活动圆,以茶马古道为例,让学生了解不同民族之间的交往交流交融,并结合自己课前查到的资料,讲讲这方面的事例。然后,教师组织学生分小组讨论、交流,让学生了解到,民族之间的交往交流交融对我国的政治、经济、文化等方面做出了很多贡献,进而懂得“各民族谁也离不开谁”。

活动二:互相尊重守望相助

尊重不同民族的习俗—了解“兴边富民”“精准扶贫”等事例—组织、策划主题班会或展览。

在第一个环节,教师引导学生知道,各民族异中有同,同中有异。学生通过了解不同民族的传统节日及其,知道不同民族之间在生活与交往中要相互尊重彼此的文化习俗。

在第二个环节,教师利用教材第60、61页的图文,让学生通过具体事例,了解国家的“兴边富民”“精准扶贫”等政策,从而感受到,在通往小康的道路上,一个民族都不能少,各民族之间要“守望相助”。

在第三个环节,教师让学生分组,结合课前搜集的资料和课上学习的收获,组织、策划一个班会。如果条件允许,可以在年级范围内开展一个“中华民族一家亲”的展览,进行跨学科的综合实践活动,把学生科前搜集、整理的图片和文字资料,张贴、展示出来,由学生担任讲解员,请家长来参加。

本节课,教师通过耳熟能详的歌词让学生认识到,我国是一个统一的多民族国家;通过指导学生课前调查,让学生认识到我们国家民族分布的特点;通过举例子,将各民族在政治、经济和文化等方面的贡献形象地传达给学生。

本节课的重点是“各民族谁也离不开谁”这一部分。民族团结互助的例子在历史上和当下有很多,其内容涉及维护祖国领土完整、经济发展和文化交流等诸多方面内容。如何选取就合适的事例并实现跨领域的学习,是教学的关键。为此,教师在课前组织学生进行了民族交融案例的搜集与整理活动。课中,学生汇报的诸如丝绸之路、彝海结盟、西部大开发等事例,较好地体现了民族交往交流交融和民族团结对我国政策稳定、经济发展、文化繁荣的贡献。教师提供的文成公主入藏以及札达地区雪灾的故事起到了补充提升的作用。民族团结互助的例子还有很多,一堂课无法全面涉及。所以,教师在课后拓展环节让学生课下注意搜集身边各民族对社会做出贡献的例子,进一步充实自己对民族团结的认识。