通过这一个学期建筑结构选型将建筑结构分类如下:●平面结构 梁柱结构(框架结构 桁架结构 单层钢架结构 拱式结构 ●空间结构 薄壁空间结构 网架结构 网壳结构网格结构 悬索结构 薄膜结构 ●高层建筑结构 ●平面结构 平面屋盖结构空间跨度相比较小,节点、支座形式较简单。 2008年奥运会摔跤比赛馆总建筑面积约23950平方米,比赛馆平面是一个82.4*94米平面,屋面是反对称的折面,采用巨型门式钢钢架结构,将建筑塑造为富有韵律感的

造型,如图所示。三维整体模型工程屋盖由12榀空间门式钢钢架组成,跨度82.4米,中心距8,0米,钢刚架为四肢组合的格构式结构。构件间的连接节点均为相贯节点,钢架柱(钢管连接于看台部分的钢筋混凝土柱,屋盖结构外形简洁、流畅,节点形式简单,刚度大,几何特性好。 单榀空间门式钢刚架单榀空间门式钢刚架(有连系杆单榀空间门式钢刚架(有连系杆

刚架柱支座 ●空间结构 ●网格结构 ?网架结构 一:2008奥运会国家体育馆 国家体育馆位于北京奥林匹克公园中心区,建筑面积80 476m2 ,固定座席118 万座,活动座2 000座,用于举办2008 年奥运会的体操、手球比赛,赛后用于举办体育比赛和文艺演出。虽然体育馆在功能上划分为比赛馆和热身馆两部分,但屋盖结构在两个区域连成整体,即采用正交正放的空间网架结构连续跨越比赛馆和热身馆两个区域,形成一个连续跨结构。空间网架结构在南北方向的网格尺寸为815m,东西方向的网格有两种尺寸,其中中间(轴a和○K之间的网格尺寸为1210m,其他轴的网格尺寸为815m。按照建筑造型要求,网架结构厚度在11518~31973m之间。不包括悬挑结构在内,比赛馆的平面尺寸为114m ×144m,跨度较大,为减小结构用钢量,增加结构刚度,充分发挥结构的空间受力性能,在空间网架结构的下部还布置了双向正交正放的钢索,钢索通过钢桅杆与其上部的网架结构相连,形成双向张弦空间网格结构。其中最长桅杆的长度为91237m,钢索形状根据桅杆高度通过圆弧拟合确定。在

18抗震性能设计 抗震性能设计 一、规范规定 《建筑抗震设计规范统一培训教材》中指出: 抗震性能化设计仍然是以现有的抗震科学水平和经济条件为前提的,一般需要综合考虑使用功能、设防烈度、结构的不规则程度和类型、结构发挥延性变形的能力、造价、震后的各种损失及修复难度等等因素。不同的抗震设防类别,其性能设计要求也有所不同。 鉴于目前强烈地震下的结构非线性分析方法的计算模型和计算参数的选用尚存在不少经验因素,缺少从强震记录、设计施工资料到设计震害的详细验证,对结构性能的判断难以十分准确,因此在性能设计指标的选用中宜偏于安全一些。

建筑的抗震性能化设计,立足于承载力和变形能力的综合考虑,具有很强的针对性和灵活性。针对具体工程的需要和可能,可以对整个结构、也可以对某些部位或关键构件,灵活运用各种措施达到预期的性能目标——着重提高抗震安全性或满足使用功能的专门要求。例如,可以根据楼梯间作为“抗震安全岛” 的要求,提出确保大震下楼梯间具有安全避难通道的具体目标和性能要求;可以针对特别不规则、复杂建筑结构的具体情况,对抗侧力结构的水平构件和竖向构件分别提出相应的性能目标,提高其整体或关键部位的抗震安全性;对于地震时需要连续工作的机电设备,其相关部位的层间位移需满足设备运行所需的层间位移限值的专门要求;其他情况,可对震后的残余变形提出满足设施检修后运行的位移要求,也可提出大震后可修复运行的位移要求。建筑构件采用与结构构件柔性连接,只要可靠拉结并留有足够的间隙,如玻璃幕墙与钢框之间预留变形缝隙,震害经验表明,幕墙在结构总体安全时可以满足大震后继续使用的要求。还可以提高结构在罕遇地震下的层间位移控制值,如国外对抗震设防类别高的建筑,其弹塑性层间位移角比普通建筑的规定值减少20%~50% 。

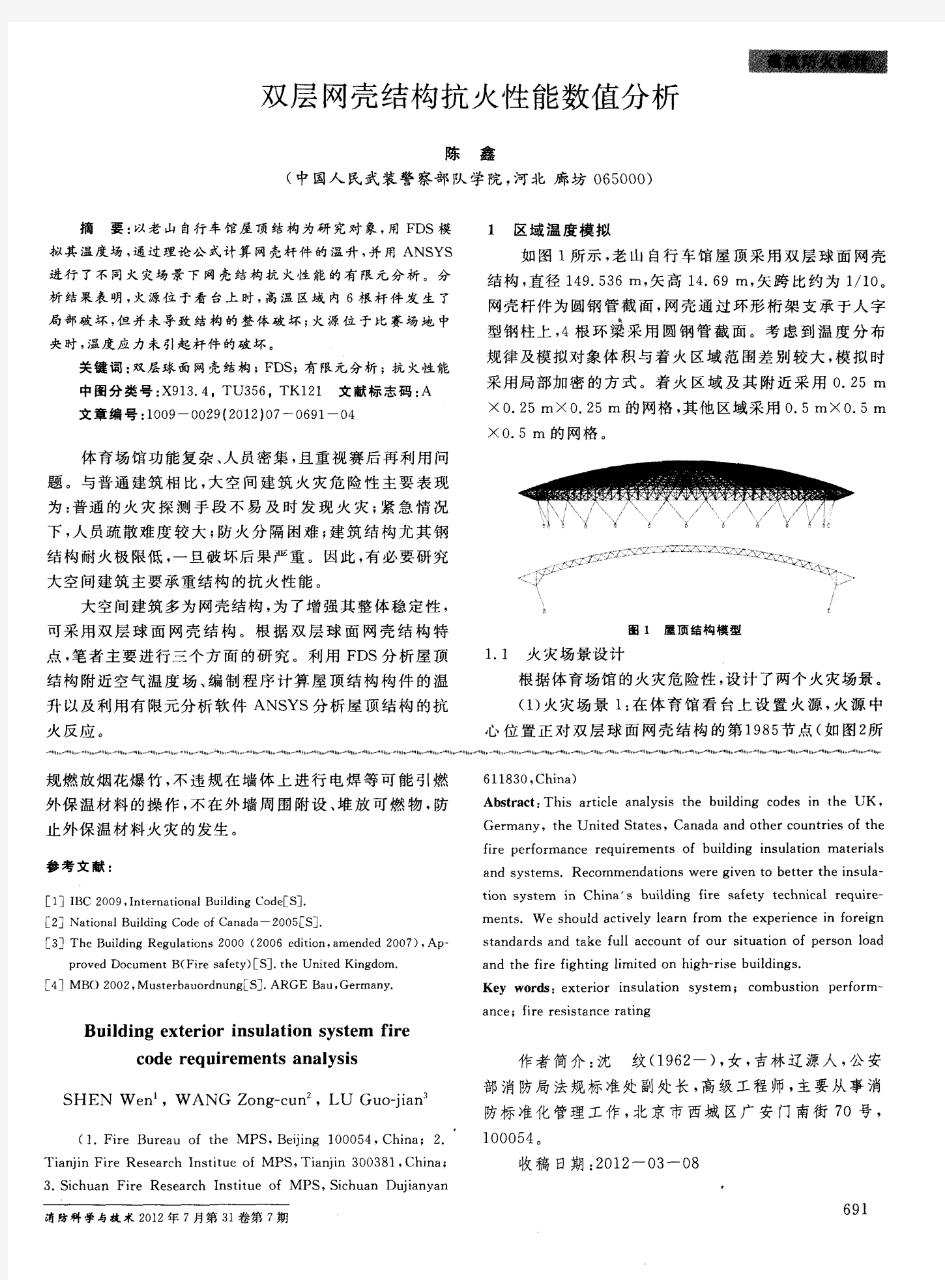

双层网壳结构的静力分析与设计 摘要:本文简述了双层网壳的静力设计过程,并通过对杆件内力的分析和变形能力的探讨得出如下结论:双层网壳这种结构型式具有有较强的承载能力,良好的稳定性和优越的协调变形性能,是各种大跨度建筑值得采用的一种屋盖型式。 关键词:双层网壳,柱壳,大跨度空间结构。 设计概况:某展览馆主展厅屋面为弧线形,跨度27m,结合使用要求,拟采用双层网壳的屋盖结构型式。该结构不仅具有有较高的承载能力,且当在屋顶安装照明、空调等各种设备及管道时,它还能有效地利用空间,方便吊顶构造,经济合理。 一、柱壳结构的型式与分析 1 柱壳结构型式 本设计所用柱壳采用正放四角锥体系,柱壳跨度27m,矢高4.5m,纵向长度42m。杆件长度控制在3m~3.5m之间。 2 柱壳结构分析 结构分析的核心问题是计算模型的确定。本设计中柱壳结构的计算模型为空 图1 柱壳上弦支座图 图1中,a点为二向支承(约束x,z方向位移),d点为二向支承(约束y,z方向位移),c点为三向支承(约束x,y,z方向位移),其余带×号的各点均设置单向支承(只约束z方向的位移)。 柱壳结构为大型复杂结构,因此采用有限元分析软件SAP2000对其进行结构分析,并结合我国钢结构设计规范对各杆件进行截面设计和验算。 二、静力设计 1、荷载计算 1)恒载标准值计算

2 /375 m KN 2/5m KN 2 /m KN 屋面构件及网壳自重恒载: 0.752/m KN 灯具: 0.052/m KN 2)活载标准值计算 屋面活载:0.52/m KN ; 雪荷载:375.05.075.00=?=?=s s r k μ2/m KN ; 风荷载: C 类地貌,风压高度变化系数查表得74.0=z μ,风振系数 0.1=z β 2所示: 因此,有:21/0789.0m KN w -=,22/237.0m KN w -= ,23/148.0m KN w -= 2○ 1。 ○ 2 ○ 3 6/127/5.4/==l f 15 4)2.06/1(1.02.0-=-?-=s μl f /s μ 0.10.8 -0.20 0.50.6 +

混凝土结构抗火设计综述 向贤华勘察、设计 混凝土结构抗火设计综述 向贤华 (铁道第四勘察设计院城建院 武汉430063) [摘 要] 总结归纳了国内外混凝土结构抗火设计研究的现状、混凝土结构的火灾反应,在指出目前我国结构抗火设计方法存在的缺点的基础上,提出基于计算的结构抗火设计方法,并针对现阶段的研究状况,对结构抗火设计有待进一步研究的问题提出了自己的见解。 [关键词] 混凝土 结构 火灾 反应 结构抗火 设计 1 前言 频繁发生的建筑火灾,往往造成人类财富和物质资源的巨大损失,甚至人员的惨重伤亡。特别是近年来,随着建筑物高层化、大规模化及用途的复合化的发展,在火灾防治水平不断提高的同时,火灾的防治难度也在不断加大。目前,对火灾的防御和研究主要集中在建筑防火和结构抗火两个方面。 50年代,前苏联首先颁布了耐热钢筋混凝土的设计暂行指示( -151-56/M C ),之后,美国消防协会(1962)、FIP/CEB(1979)、瑞典(1983)、法国(1984)相继颁布了钢筋混凝土抗火的设计标准。 70年代,我国冶金工业部建筑研究总院等单位编制了冶金工业厂房钢筋混凝土结构抗热设计规程!,该规程给出了60~200?范围内的设计计算方法、设计措施、材料指标及有关规定,这是我国第一部有关钢筋混凝土结构抗火设计规程。80年代中期开始,为了制订科学合理的建筑结构抗火设计规范,清华大学、同济大学、西南交通大学等单位对钢筋混凝土结构的高温材料模型、构件和结构在高温下的反应以及灾后评估修复等问题进行了研究,并取得了较为丰富的成果。到目前为止,我国已有GB9918-88建筑构件火灾试验!和DBJ08-219-96火灾后混凝土构件评定标准!两部与混凝土结构抗火有关的技术规 范[1,2]。 随着国内混凝土结构抗火研究的深入,制定混凝土结构抗火设计标准已成为必然趋势。 2 混凝土结构进行抗火设计的必要性 2.1 火灾对混凝土结构的破坏 对于混凝土结构,虽然其耐火性能比木结构和钢结构好,但实际发生的火灾实例表明,混凝土结构在火灾作用下承载力降低、结构失效以致于倒塌的危险依然存在。主要原因是:在火灾引发的高温作用下,钢材和混凝土的强度、弹性模量以及两者之间的粘结力等均随温度升高而降低,甚至有时还会发生混凝土的爆裂。这些材性的严重劣化,必将导致构件的承载能力下降、变形增大。另外,结构受火时受火面温度随周围环境温度迅速升高,但由于混凝土的热惰性,内部温度增长缓慢,截面上形成不均匀温度场,而且温度变化梯度也不均匀,导致不均匀的温度变形和截面应力重分布,这些变化都足以危及结构的安全性,甚至导致结构失效。 2.2 结构抗火设计的内容 建筑防火主要是利用建筑的防火措施(如防火分区、消防设施的布置等)、建筑的防护设施(如防火门、防火墙)和结构防护设施(如防火涂料、防火板等)达到其减少火灾发生的概率,避免或减少人员伤亡以及减少火灾直接经济损失的目的。而进行结构抗火设计的意义为[3]:

建筑结构抗火设计研究 摘要:阐述了建筑火灾的危害性,揭示目前我国结构抗火设计的缺点,提出基于计算的结构抗火设计方法,并指明了结构抗火设计方法有待进一步研究的问题。 关键词:建筑火灾;抗火设计;材料性能 1 火灾的危害性 我国的火灾次数和损失相当严重,据公安部消防局统计,2000年全国共发生火灾189185起,死亡3021人,伤残4404人,直接财产损失15.22亿元。我国的火灾次数和火灾损失都呈上升趋势,我国未来的火灾形势不容乐观。迅速采取有效措施,抑制火灾上升的势头,已成为党、政府和全国人民普遍关心的问题。

近几十年来,我国的高层建筑发展非常迅速,建筑结构火灾的问题也日益突出,这些都迫切需要进行结构抗火性能的研究。现代建筑中大部分采用钢筋混凝土结构和钢结构作为承重结构,根据已有的研究成果,钢筋混凝土结构在火灾(高温)下钢材和混凝土的强度、弹性模量等均随温度升高而下降,一般混凝土材料在400度以上、钢材在300度以上,其力学性能严重恶化,高温下材料性能的变化是结构的承载力和耐火极限严重下降的一个主要原因。另外结构受火时受火面温度随周围环境温度迅速升高,但由于混凝土的热惰性,内部温度增长缓慢,截面上形成不均匀温度场,而且温度变化梯度也不均匀,导致不等的温度变形和截面应力重分布,这些变化都足以危及结构的安全性,某些情况下会导致结构失效。 2 建筑结构抗火性能研究回顾 结构抗火设计的目的是保证建筑构件和结构具有足够的耐火时间,防止火灾时出现局部倒塌甚至整体倒塌。

2.1 建筑火灾发展过程研究 建筑火灾发展过程研究的目的是掌握建筑火灾发展规律,主要了解气体温度变化及烟气运动等规律,从而再现已发生火灾和预测未来火灾的情况,为建筑防火设计和结构抗火设计提供科学依据。 对建筑火灾发展过程进行实验研究是一种较为直接、可靠的途径。它一方面可以给出供计算用的一些经验、半经验性的模型,另一方面可以为人们从一般原理出发提出的理论和计算模型提供检验手段和可靠依据。1972年,在美国国家科学基金资助下,美国哈佛大学现代火灾科学之父Howard Emmons教授与工厂联合研究公司对建筑火灾发展过程进行合作研究,其中进行了两次足尺实体试验。这项研究取得了三方面的重大成果:实验方面,使用了新的仪器和数据处理方法,建立了现代火灾实验标准;理论方面,建立了现在广为知晓的区域火灾模型;数值方面,为哈佛大学的火灾模拟软件提供了可靠的数据支持。 2.2 建筑材料高温下热工性能和力学性能研究

建筑结构抗火性能研究回顾及展望① 刘永军1,2,李宏男3 (1.沈阳建筑工程学院土木工程系,辽宁沈阳110168; 2.中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室,安徽合肥230027; 3.大连理工大学土木工程系,辽宁大连116024) 摘要:火灾产生的高温可使建筑结构严重破坏甚至倒塌,为了保证建筑结构具有足够的抗火能力,必须进行建筑结构抗火分析和设计。各国学者对建筑结构抗火性能进行了大量研究,取得了丰硕的成果。本文简要介绍火灾科学的产生及发展的进程,重点回顾建筑结构抗火性能研究的进展,进而对今后发展进行了展望。 关键词:建筑结构;抗火性能;结构分析;热反应 中图分类号:T U352.5 文献标识码:A 文章编号:167222132(2004)022******* 0 引言 火灾产生的高温可使建筑结构严重破坏甚至倒塌。调查结果表明,从1970年至现在,全世界至少有25幢4层以上的建筑在火灾中整体倒塌,其中9至20层的4幢,21层及以上的6幢。例如:湖南省衡阳市珠晖区的八层永兴综合楼,底层是钢筋混凝土框架结构仓库,上面为砖混结构,2003211203早晨8时37分,在火灾中突然倒塌,夺走了20名消防官兵的宝贵生命;南昌万寿宫商城,底部两层框架结构商场,上部7层住宅,1993205213发生火灾,2个小时后,整个建筑物倒塌,致使603人无家可归;20002072 19,埃及亚力山大市一个纺织厂的6层钢筋混凝土厂房发生火灾,9个小时后,突然倒塌,夺去27人的生命。图1是该厂房倒塌后的景象。 人类很早就对火灾研究发生了兴趣,有据可查的有组织的研究活动可以追溯到19世纪。美国对火灾研究较早[1,2],1890年成立了国家消防协会(National Fire Protection Ass ocia2tion),同年建立了保险商实验室(Underwriters Laboratories);1901年国家标准局(National Bur2eau of Standards)成立;1974年,美国组织了防止及控制火灾联合行动,并在国家标准局成立了火灾研究中心(Center for Fire Research); 1990年,火灾研究中心和建筑技术中心(Center for Building T echnology)合并成今天的建筑与火灾研究实验室(Building and Fire Research Laboratory),继续对火灾科学和工程问题进行全面研究。此外,波特兰水泥协会以及哈佛大学、麻省理工学院、伯克利加州大学、马理兰大学、伍斯特理工学院等也在积极参与火灾研究。2001年9?11恐怖袭击以后,美国组织了大规模的研究调查队伍,并且展开了一系列的国际合作。 英国的火灾研究历史,可以追溯到1897年[3],在当时的不列颠防火委员会(British Fire Prev2ention C ommittee)和火灾保险委员会(Fire O ffices’C ommit2 tee)的主持下,英国的火灾试验场在Regens Park建成,在该试验场可以进行各种构件抗火性能和材料燃烧性能的试验。1918年,火灾工程师协会(Institu2 tion of Fire Engineers)成立;1935年,火灾保险委员会新的火灾试验炉在Boreham2w ood建成;1947年,组建了火灾研究所;1968年,在卡丁顿建立了目前世界上独一无二的火灾实验室(图2),可以对高达十层的建筑结构的抗火性能进行足尺试验研究。目前爱丁堡大学、谢菲尔德大学、帝国大学等也在积极开展火灾研究。 加拿大、瑞典、挪威、新西兰、澳大利亚、日本等国也对火灾问题进行了广泛研究,并取得了大量成果。在我国,公安部四川消防科学研究所在1972年率先开展建筑构件抗火性能研究,于1973年建立了两座燃烧试验炉,对梁、板、柱、墙、屋面板等的耐火等级进行试验研究。进入20世纪80年代,中国建筑科学研究院、同济大学、清华大学、江苏省建筑科学研究院、西南交通大学等单位对建筑材料的热工性 第24卷第2期2004年6月 防灾减灾工程学报 Journal of Disaster Prevention and Mitigation Engineering V ol.24N o.2 Jun.2004 ①收稿日期:2003212208;修回日期:2004201212 作者简介:刘永军(19662),男,副教授,博士后。主要从事建筑结构抗火性能及有限元软件等方面的研究。

建筑结构抗火设计 1 火灾的危害性我国的火灾次数和损失相当严重,据公安部消防局统计,2000年全国共发生火灾189185起,死亡3021人,伤残4404人,直接财产损失15.22亿元。我国的火灾次数和火灾损失都呈上升趋势,我国未来的火灾形势不容乐观。迅速采取有效措施,抑制火灾上升的势头,已成为党、政府和全国人民普遍关心的问题。近几十年来,我国的高层建筑发展非常迅速,建筑结构火灾的问题也日益突出,这些都迫切需要进行结构抗火性能的研究。现代建筑中大部分采用钢筋混凝土结构和钢结构作为承重结构,根据已有的研究成果,钢筋混凝土结构在火灾(高温)下钢材和混凝土的强度、弹性模量等均随温度升高而下降,一般混凝土材料在400度以上、钢材在300度以上,其力学性能严重恶化,高温下材料性能的变化是结构的承载力和耐火极限严重下降的一个主要原因。另外结构受火时受火面温度随周围环境温度迅速升高,但由于混凝土的热惰性,内部温度增长缓慢,截面上形成不均匀温度场,而且温度变化梯度也不均匀,导致不等的温度变形和截面应力重分布,这些变化都足以危及结构的安全性,某些情况下会导致结构失效。 2 建筑结构抗火性能研究回顾结构抗火设计的目的是保证建筑构件和结构具有足够的耐火时间,防止火灾时出现局部倒塌甚至整体倒塌。 2.1 建筑火灾发展过程研究建筑火灾发展过程研究的目的是掌握建筑火灾发展规律,主要了解气体温度变化及烟气运动等规律,从而再现已发生火灾和预测未来火灾的情况,

为建筑防火设计和结构抗火设计提供科学依据。对建筑火灾发展过程进行实验研究是一种较为直接、可靠的途径。它一方面可以给出供计算用的一些经验、半经验性的模型,另一方面可以为人们从一般原理出发提出的理论和计算模型提供检验手段和可靠依据。1972年,在美国国家科学基金资助下,美国哈佛大学现代火灾科学之父Howard Emmons教授与工厂联合研究公司对建筑火灾发展过程进行合作研究,其中进行了两次足尺实体试验。这项研究取得了三方面的重大成果:实验方面,使用了新的仪器和数据处理方法,建立了现代火灾实验标准;理论方面,建立了现在广为知晓的区域火灾模型;数值方面,为哈佛大学的火灾模拟软件提供了可靠的数据支持。 2.2 建筑材料高温下热工性能和力学性能研究建筑材料在高温下的热工性能参数以及力学性能参数是研究建筑结构在火灾中反应的基础。材料的热工性能参数包括热传导系数、比热容、质量密度以及热膨胀系数等。影响混凝土热传导系数的因素有骨料类型、水分含量、混凝土的配合比以及温度等。试验表明,随着温度的升高,混凝土的热传导系数逐渐减小,混凝土的热膨胀系数与骨料类型等因素有关,并且还受试件尺寸、加热速度等外部条件影响,不同研究者得出的结果差异较大。相对于混凝土的力学性能来说,混凝土的热工性能研究还较少,但热工性能参数对结构分析结果影响还是比较大的,这方面还有很多工作要做。 2.3 建筑构件内温度场研究材料的力学性能与温度密切相关,所以,搞清构件内部各点的温度变化过程是计算构件及结构在火灾中结构反

基于性能的抗震设计是近年来提出并备受关注的一种新的抗震设计思想。下面先从回顾传统抗震设计思想入手,进而引出这种新的抗震设计思想的发展轨迹及其主要问题。 1 传统抗震设计思想及方法 考察目前世界各国抗震设计规范,大多数国家均以“小震不坏、中震可修、大震不倒”作为抗震设计思想,我国2001年的新的《建筑抗震设计规范》也是如此。为实现上述三水准抗震设防要求,各国采取了不同的设计方法,但均大同小异。我国是采用二阶段抗震设计方法来保障对大量的一般工业和民用建筑实现其三水准的抗震设防要求,同时以此方法为基础通过对建筑物进行抗震重要性分类(甲、乙、丙、丁四类)来区别不同类别的建筑并采取相应的修正方法来满足不同的抗震设防要求。这二阶段设计方法是:第一阶段进行强度验算,即取第一水准烈度(小震)的地震动参数,用弹性反应谱计算结构的弹性地震作用及效应,并与其他荷载效应组合,对构件截面进行抗震承载力验算,以保证必要的强度可靠度要求;再通过合理的结构布置和有关的构造措施,保证结构具有必要的变形能力。第二阶段进行弹塑性验算,即对特别重要的建筑和地震时易倒塌的结构,要按第三水准烈度(大震)的地震动参数进行薄弱层(部位)的弹塑性变形验算,并采用相应的构造措施以满足“大震不倒”的设防要求。 归纳起来,传统抗震设计思想及其方法具有如下五个特点: (1)三水准抗震设计思想是以保障人民生命安全为基本目标的,因此与现代建筑所蕴含的经济、社会、政治等多方面功能无法适应。 (2)三水准抗震设计思想对结构的功能要求规定过于泛化,因而无法满足投资者、业主或环境对其功能上的“个性”要求。 (3)三水准抗震设计思想对三级设防水准小震、中震、大震用不同的50年基准期内的超越概率(分别为%、10%和2%~3%)来定义,且以各地地震基本烈度为基础反映,在应用上不方便。 (4)二阶段抗震设计方法中对地震作用(包括弹性和弹塑性)的计算是以加速度反应谱作为其基本的表达方式,它无法解决地面运动长周期成分所引起的结构的速度和位移响应问题。 (5)二阶段抗震设计方法所采用的基于概率的极限状态设计思想其可靠度只局限在构件层次,且采用分项系数来保证可靠度。显然,由此得到的结构体系的可靠度会分布在一个很大的范围内。 基于现有建筑结构抗震设计规范的缺陷及存在的问题,为了更好地满足社会和公众对结构抗震性能的多种需求,美国联邦紧急救援署(FEMA)和国家自然科学基金会(NSF)资助开展了一项为期6年的行动计划,对未来的抗震设计进行了多方面的基础性研究,提出了基于性能的抗震设计理论,包括设计理论的框架、性能水准的定性与定量描述、结构非线性分析方法。日本、新西兰、欧共体、加拿大、澳大利亚相继开展了基于性能的结构抗震设计理论的研究。2000年11月15日,这些国家的地震工程研究人员汇集日本国土交通省建筑研究所,就基于性能的结构抗震设计理论的概念性框架、荷载与反应、抗震设计等主要内容进行了学术交流。可以肯定地说,基于性能的结构抗震设计理论已成为这些国家地震工程研究的热门课题。我国在该领域的研究是近几年的事,主要集中在如何消化国外研究成果,这在新的《建筑结构抗震设计规范》中得到了一定程度的体现。我国工程抗震界普遍认为,中国21世纪的抗震设计规范应顺应国际发展,发展适合国情的基于性能的结构抗震设计理论。 2 基于性能的抗震设计概念 如上所述,传统的抗震设计思想及方法无法满足人们对结构抗震功能的深

混凝土结构抗火性能研究 摘要:由于城市的密集化程度越来越高,人口持续增长,多高层现代建筑(多以钢筋混凝土建筑居多)也越来越多,从而导致建筑火灾频繁发生,后果也越来越严重,造成人类生命及财产蒙受重大损失。因此有必要研究钢筋混凝土结构的抗火性能。 近年来,国内外开展了高温(火灾)下的钢筋混凝土材料、构件及相应结构的受力性能的实验研究及理论分析,并取得了一些成果,现就钢筋混凝土结构抗火性能研究内容、设计以及现状与发展做简单介绍。 关键字:混凝土抗火内容、设计、发展 0 引言 火灾给人类的生命财产造成极大的损失,火灾造成的经济损失仅次于干旱和洪涝,而发生的频度则位居各种灾种之首。目前,钢筋混凝土结构是我国主要建筑结构形式之一。尽管钢筋和混凝土材料属于热惰性材料,但由于火灾的高温作用,材料性能将严重劣化,在结构中将发生严重的内(应)力重分布,使结构性能大大削弱,危及结构的安全。建筑结构特别是钢筋混凝土框架结构在火灾中坍塌的事故时有发生,往往造成重大的人员伤亡和财产损失。研究钢筋混凝土结构的抗火性能十分必要和迫切。 1混凝土结构抗火理论研究内容 混凝土结构抗火的全过程分析包括三部分:室内火灾温度场分析、构件和结构内部温度场分析和抗火性能分析。本文主要介绍后两部分的

研究。 1.1混凝土构件和结构内温度场 1.1.1求解方法概述 为进行高温下的结构性能分析,一般先进行构件和结构内温度场分析,由于结构的内力和变形一般不影响热传导过程,因而可对温度场进行独立分析。构件和截面温度场由于受诸多因素如材性离散、边界条件处理等影响,理论分析较为复杂。以前的温度场确定主要通过试验实测,即通过在构件中预埋热电偶,积累大量数据绘制成相应的表格供查找参考。热传导方程是一个非线性抛物型偏微分方程,在用数值解法求解的过程中,除上文提到的空间有限元和时间有限差分结合法外,还有空间差分和时间差分结合法、空间有限元和时间有限元结合法等。目前研究者对温度场的计算对象均集中在构件如墙板、柱、梁等,由于热传导问题实际上是三维问题,这大大增加了理论求解的难度,因而研究者根据构件形状、受火条件等对计算模型进行简化,从而变为二维问题甚至一维问题。 钢筋混凝土墙片和平板的火灾温度场计算较简单,其温度场是火灾燃烧时间t和计算点距受火面距离h的函数,它可按照一维无限大平板热传导问题进行解析求解,也可进行一维差分和有限元求解。在目前的研究中,一般假定梁柱构件内部温度沿纵向一致,因而直接选取横截面,将温度场视为火灾燃烧时间t、计算点离高边和宽边距离的函数,按二维热传导问题计算。由于热传导方程只表明构件内部各点间的热量迁移规律,因而需先确定构件温度的初始条件和边界条件,

建筑结构抗火性能分析 【摘要】如果发生火灾,火灾高温将严重恶化结构材料的性能,结构构建的内力分布也会被重新改变,产生显著的结构变形。结构材料的承载力将会减弱,危机建筑物安全。因此,科学地设计建筑物抗火结构,形成完善的、可靠的抗火设计方案,是学术界和工程界普遍关注的问题。 【关键词】结构;抗火;设计 火灾给人类带来的损失是巨大的,其中,建筑物火灾的发生频率和造成的损失远高于其他形式的火灾。目前,我国的建筑物随着经济的发展也在快速发展,高层、多层、多功能建筑物越来越普及,建筑物内的人口密度也在不断提高,发生火灾时造成的危害也就越大。本文将对建筑物结构抗火性能进行分析和建议。 1.以往的建筑结构抗火性能研究情况 1.1对建筑火灾发展过程的研究 研究建筑火灾发展过程的目的,就是掌握建筑火灾发生的原因和规律,了解火灾发生过程中的气体、温度等的变化,预测未来发生火灾的可能性,从而为科学地设计建筑物抗火结构提供依据。 1.2对高温下建筑材料的受力性能的研究 高温下建筑材料易发生形变,材料的力学性能也会随之发生变化。高温下材料的热工性能和力学性能是人们研究的重要课题。热工性能主要包括比热容、热传导系数、热膨胀系数等。混凝土的骨料类型、温度、水分含量和各材料的混合比都会影响混凝土的热传导性能。混凝土的热传导系数随着温度的升高而下降,其它几种因素的影响也会越来越小。与混凝土的力学性能研究相比,对其热工性能的研究较少,因此在这方面还有很大的研究空间。 1.3对建筑构件内部的温度场的研究 材料的温度与力学性能有密切的关系。研究材料内部各点的温度变化过程能为计算构件及结构在火宅中的反应提供依据。建筑火宅如果发生,释放的热量将会通过热辐射、热对流等传到方式传递到建筑物表层,再通过热传导传递到构件内部。构件内部的温度场会随时间变化,一般可以通过傅立叶热微分方程计算构建内部的温度分布情况。混凝土的导热系数和比热容与温度具有函数关系,且环境因素会影响边界条件,因此火灾发生时构建内部的温度场是非线性瞬态问题。 1.4对建筑结构抗火性能的实验研究 人们已经对梁、柱、板等建筑构件进行过抗火性能测试和研究,并得出了配

结构抗震性能设计解读 结构抗震性能设计解读 【摘要】对结构抗震性能设计中的4个结构抗震性能目标和5种结构抗震性能水准进行深入解读,对不同的结构抗震性能水准提出对应的计算、设计方法及注意事项。 【关键词】抗震性能化设计;抗震性能水准;弹塑性分析;加速度反应谱;时程分析 中图分类号: TU352.1+1文献标识码: A 0 引言:我国建筑抗震设计主要以下三部分组成:一、规范限定的适用条件;二、结构和构件的计算分析;三、结构和构件的构造要求。对于一个建筑物的抗震设计,当满足以上三部分要求时,就是符合规范的设计;当不满足第一部分要求时,就被称为“超限”工程,需要采取比第二、三部分更严格的计算和构造,以证明该建筑可以达到抗震设防目标。结构抗震性能设计着重于通过现有手段(计算及构造措施),是解决“超限”结构在中震和大震下的结构计算和设计的一种基本方法。结构抗震性能设计实现了结构抗震设计从宏观性的目标向具体量化的多重目标过度。 1 地震作用:由于建筑结构抗震设计是一个十分复杂的问题,有许多难点,例如:地震地面运动的不确定性;抗震设防水准及对地震作用的预估;地震作用下结构反应分析的正确性;对影响结构抗震性能因素的认识及所采取措施的有效性等。当前世界各国的建筑抗震设计主要采用以下两种方法。 (1)拟静力法---加速度反应谱法。它将影响地震作用大小和分布的各种因素通过加速度反应谱曲线予以综合反映,建筑结构抗震设计时利用反应谱得到地震影响系数,进而得到作用于建筑物的拟静力的水平地震作用。此理论接受度比较高,适用于大部分结构;由于此方法存在一定的不足,因此不太适用于“超限”结构的抗震设计。 (2)直接动力法---时程分析法。此方法根据建筑物所在地区的基本烈度、设计分组的判断估计、建筑物所在场地的类别,选择适

大跨度空间结构———网壳结构 的历史与发展 符立勇,杨从娟 (石家庄铁道学院力学与工程科学系,河北石家庄050043) [摘 要] 现代空间结构要求有最大的自由空间及最小的内支撑干扰。回顾空间结构的发展历史,网壳结构是能够很好满足上述要求的结构体系之一。本文较全面、系统地评述了国内外网壳结构发展历史和应用现状,并介绍了一些有代表性的工程实例。最后讨论了网壳结构进入21世纪的发展趋势,探讨了网壳结构的应用前景。 [关键词] 空间结构;网壳结构;历史;发展 [中图分类号]TU33 [文献标识码]B [文章编号]1007-9467(2002)05-0003-03 一、引言 随着人类物质文明和精神文明的发展与提高,人们需要更大的覆盖空间来满足社会活动和生产劳动的需要,而且要求有最大的自由空间及最小内支撑相互干扰的结构,如大型集会场所、体育馆、飞机库、会展中心、游泳池、餐厅、候车厅、工业厂房等。而一般的平面结构,如梁、刚架、桁架、拱、组合结构等,由于结构形式的限制,从技术经济方面讲已很难跨越更大的空间,来满足飞速发展的社会需求。人们通过实践发现,具有三维空间形状并且有三维受力特性、呈空间工作状态的空间结构,正好能满足大跨度建筑结构的要求。这是因为空间结构不仅仅依赖材料性能,而且更加充分利用自已合理的形体及不同材料特性,来适应不同建筑造型和功能的需要,从而可跨越更大空间。尤其近年来计算机技术的飞速发展,使空间结构在形体研究的计算方法上有了新的突破,使形体与受力完美组合成为可能。因此,空间结构对于现代建筑已产生重大影响,它不但被公认为社会文明的象征,而且由于采用了大量新材料、新技术和新工艺,空间结构还成为衡量一个国家建筑科学技术水平的标志之一。 二、网壳结构的历史 1.网壳结构的雏形———穹顶结构 在人类社会的发展历程中,大跨度空间结构常常是建筑人员追求的梦想和目标。其中,网壳结构的发展经历了一个漫长的历史演变过程。网壳结构的发展是和人类社会的生活、生产劳动密切相关的,并且与当时的科技水平及物质条件紧密相连。 古代的人类通过详细观察,发现自然界中存在大量受力特性良好、形式简洁美观的天然空间结构,如蛋壳、蜂窝、鸟类的头颅、肥皂泡、山洞等。利用仿生原理,人类得以更好地理解和发展空间结构。古代的人类为了有一个好的生存空间,常常以树枝为骨架、以稻草为蒙皮来建造穹顶结构,后来又以皮革或布匹代替稻草,即现在常见的帐篷。经过长期的工程实践,人类认识到穹顶能以最小的表面封闭最大的空间,而且所耗用的材料也比较经济。 穹顶的发展与建筑材料的发展是密切相关的。古代,穹顶用石料建造,后来逐渐被砖石结构取代。例如,古罗马人就利用石料或砖建造了大量圆形或圆柱形穹顶,用来作为宗教活动的场所。这些穹顶的跨度都不大,一般为30~40m左右,穹顶的厚度与跨度之比为1/10左右,因此早期的穹顶自重很大。其中,建于公元120~124年的罗马万神庙是早期穹顶的典型代表,该穹顶基面为44m的圆。中世纪,木材成为穹顶结构的主要覆盖材料;到19世纪,铁的应用为穹顶的发展开创了一个新纪元,使覆盖大跨度建筑物成为可能。近代,钢筋混凝土结构理论的出现及应用使穹顶的厚度大大降低,薄壳穹顶受到人们的极大关注,从而开辟了结构工程新领域。1922年在德国耶拿建造了土木工程史上第一座钢筋混凝土薄壳结构———耶拿天文馆,其净跨为25m,顶厚为60.3m m,厚跨比大约为1/400。薄壳穹顶以其结构自重较小,受力性能良好,可以覆盖大跨度空间和造型优美等优点,得到广泛应用和发展。现代,优质钢材的使用更是影响各种形式大跨穹顶网壳发展的一个重要因素。 2.网壳结构的诞生 钢筋混凝土薄壳结构尽管有诸多优点,但经过若干年工程实践,工程技术人员逐渐发现这种结构的缺点:钢筋混凝土薄壳施工时需要架设大量模板,工作量很大,施工速度较慢,工程造价高。因而人们对之逐渐丧失兴趣,开始寻求 3 钢结构设计专题 工程建设与设计 2002年第5期

硕士研究生课程考试试卷 硕士研究生课程考试试卷 考试科目:大跨与空间钢结构 考生姓名:许爱国考生学号:20101602009 考生姓名:杨 丹考生学号:20101602024 考生姓名:张 长考生学号:20101602084 考生姓名:田真珍考生学号:20101602015 学院:土木工程学院专业:土木工程(结构工程方向)考生成绩:90 任课老师(签名) 崔佳 考试日期:2011 年9月5日

目 录 录 1设计资料 (1) 1.1 设计题目 (1) 1.2 设计参数 (1) 2 设计分析软件 (2) 2.1 分析软件简介 (2) 2.2 软件分析步骤 (2) 3 网壳结构设计计算 (3) 3.1 设计基本要求 (3) 3.2 计算分析方法 (3) 3.3 结构模型建立 (4) 3.4 节点与单元属性设置 (5) 3.5 材料参数设置 (6) 3.6 施加约束和荷载 (7) 3.7 软件初步分析设计 (11) 3.8 结构动力分析 (14) 3.9 竖向和水平地震作用抗震验算 (19) 3.10 结构风振系数计算 (21) 3.11 支座节点及檩条设计说明 (21) 4 网壳结构计算结果信息 (22) 4.1 网壳结构各杆件内力 (22) 4.2 网壳结构挠度验算 (23) 4.3 杆件与球节点配置及材料表 (25) 4.4 图纸生成说明 (25) 5 设计结果分析 (26) 5.1 单层球面网壳设计结果概述 (26) 5.2单层球面网壳整体稳定性分析简述 (27) 5.3 网壳结构设计中的几个问题 (29) 参考文献 (30) 附录 (31)

1 设计资料 1.1 设计题目 设计一单层球面网壳,网壳直径为20m,矢高7m,周边支承在钢筋混凝土柱及圈梁上,钢筋混凝土柱沿周边每20°一个均匀布置,柱截面尺寸为400mm×700mm,柱顶及圈梁顶标高为15.2m,圈梁截面尺寸为400mm×600mm。网壳上搭设檩条,屋面板采用压型钢板。 1.2 设计参数 1.2.1 静荷载 网壳自重:网壳结构的自重包括钢管杆件和焊接空心球节点(或螺栓球节点)的重量,可由计算机分析软件程序自动生成。 附加恒载:檩条、压型钢板和灯具重量取2 kN m。 0.65/ 1.2.2 活荷载 本工程屋面为不上人屋面,根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006年版)第4.3.1条规定,屋面均布活荷载标准值取为2 kN m。屋面均布活荷载不应 0.5/ 与雪荷载同时考虑,取二者的较大值,此处不考虑雪荷载。基本风压取2 0.4/ kN m,本工程不考虑积灰荷载和吊车荷载。 1.2.3 温度作用 此处的温度作用仅指分析软件用到的温度差,即结构施工安装时的温度与使用过程中温度的最大差值,此处取为-25℃~25℃。 1.2.4 地震作用 本工程所在场地的抗震设防烈度为8度,场地类别为Ⅱ类,根据《空间网格结构技术规程》(JGJ7-2010)第4.4.2条规定,本工程单层球面网壳结构需要进行竖向和水平抗震验算。 1.2.5 结构材料 网壳结构杆件对钢材材质的要求与普通钢结构相同,本工程采用Q235B钢。网壳杆件截面形式有圆钢管、方钢管、角钢及H型钢等,由于圆钢管相对回转半径大和截面特性无方向性,对受压和受扭有利,一般情况下,圆钢管截面比其他型钢截面可节约20%的用钢量,当有条件时应优先采用薄壁圆管形截面,圆钢管可采用高频电焊钢管(即有缝管)或无缝钢管,其中高频电焊钢管较无缝钢管造价低且壁薄,设计时应优先使用,故本工程采用高频电焊圆钢管。网壳结构下部的钢筋混凝土柱及圈梁的混凝土强度等级采用C30。

浅谈钢结构抗火设计及防火保护 摘要:简述了钢结构具有的特点,参考国内外资料,论述了钢结构抗火设计及防火保护的基本方法。并提出了今后工作中需大量研究的问题,为钢结构设计的完整性提供了参考。 关键词:钢结构,抗火设计,防火保护,防火涂料 近年来,钢结构在建筑工程中发挥着越来越重要的作用。特别是1985年,我国兴建了第1幢高层钢结构建筑“深圳发展中心大厦”以来,开辟了我国建筑钢结构的新领域。 钢结构与传统的钢筋混凝土结构相比具有以下特点:1)钢材材质均匀,可认为为理想的弹性材料,受力状态简单明了。2)钢材的塑性和韧性好,有利用提高结构的抗震性能。3)钢结构强度高,自重轻,降低结构的自振周期,减小结构设计内力,降低基础造价。4)钢结构制作周期短、施工速度快等。 钢结构优点很多,但却有一个致命的缺陷:耐火性能差,结构发生火灾后在很短的时间内就能把建筑物烧毁。文中针对钢材的抗火性能,参考了国内外的资料,总结出了钢结构的抗火设计方法及保护方法,并给出一些建议,为钢结构的设计提供参考。 1钢结构抗火的设计方法

钢结构抗火设计的实质是:选定保护材料及所需厚度,从而使结构在火灾中的温升不超过其临界温度而确保耐火稳定性,满足承载能力的规定。 基于试验的构件抗火设计是一种简单、直观的方法。即规范要求某一类型建筑物具有一定的耐火时间,然后对结构的主要构件进行正常设计荷载下的标准试验,测定其抗火时间。设计目标为:结构(构件)的抗火时间不小于规范规定的耐火时间。我国《现行建筑设计防火规范》(GBJ16—87)中关于钢梁和钢柱的防火措施的要求正是基于此法。该试验方法存在很多缺陷。首先,耐火时间、耐火等级不易确定。目前建筑物趋于功能复杂,体量大型化。同一建筑物的各个组成部分功能相差非常大。其次,构件在结构中受力很难模拟,而受力的大小对构件耐火时间的影响很大。最后,构件受火在结构中产生温度应力,而这一影响在构件试验中也难以准确反映。可见早期的抗火设计方法有时失之经济,有时又失之安全。鉴于试验的上述缺陷,结构抗火设计方法已开始从基于试验的传统方法,转为基于计算的现代方法,特别是英国、瑞典、美国、日本等从20世纪70年代就大量开展了考虑上述诸因素的结构抗火计算与设计方法的研究。 基于计算的现代方法即用计算的方法代替标准试验的方法,可以免除传统方法中所存在的问题,是钢结构抗火设计发展的方向。目前计算方法有几种:直接按耐火等级选择构件的耐火极限t,求出构件临界温度后Ts,用t、Ts为控制条件求保护层厚度的Ts-t耐火设计方法;用构件的

网壳结构具体案例分析——国家大剧院 姓名:宋建宇班级:2011级5班学号201101020530 摘要:网壳结构即为网状的壳体结构,或者说是曲面状的网架结构。其外形为壳,其形成网格状,是格构化的壳体,也是壳形的网架。它是以杆件为基础,按一定规律组成网格,按壳体坐标进行布置的空间构架,兼具杆系结构和壳体结构的性质,属于杆系类空间结构。与平面网架不同,它的承载力特点为沿确定的曲面薄膜传力,作用力主要通过壳面内两个方向的拉力或压力以及剪力传递。网壳结构兼有薄壳结构和平板网架结构的优点,是一种很有竞争力的大跨度空间结构。关键字:壳体结构、优缺点、未来展望 正文: 国家大剧院外部为钢结构壳体呈半椭球形,平面投影东西方向长轴长度为212.20米,南北方向短轴长度为143.64米,建筑物高度为46.285米,比人民大会堂略低3.32米,基础最深部分达到-32.5米,有10层楼那么高。国家大剧院壳体由18000多块钛金属板拼接而成,面积超过30000平方米,18000多块钛金属板中,只有4块形状完全一样。钛金属板经过特殊氧化处理,其表面金属光泽极具质感,且15年不变颜色。中部为渐开式玻璃幕墙,由1200多块超白玻璃巧妙拼接而成。椭球壳体外环绕人工湖,湖面面积达3.55万平方米,各种通道和入口都设在水面下。 国家大剧院是空间双层网壳结构,这一结构更完整,更纯粹。”大剧院的壳体钢结构总重6750吨,网壳面积3.5万平方米,没有一根立柱支撑,全靠148榀弧型钢梁承重。虽然这一壳体的高、重、大为中华第一,但它同时也是大跨度空间结构中单位用钢量最少的,每平方米不到200公斤,仅为卢浮宫钢结构每平方米用钢的三分之一。如此“轻便”的穹顶大大减少了承重钢梁的压力,建筑物的安全系数将会很高。另外,考虑到风、雪、地震等自然因素,壳体钢结构还体现了柔性设计理念。钢梁接触地面的一端允许相应滑动,整个结构的最大变形度大约为20厘米。 国家大剧院主体建筑钢结构椭球体壳体(以下简称:壳体)为一超大空间壳体,东西长约212m,南北约144m,高约46m。整个钢壳体由顶环梁、梁架构成骨架;梁架之间由连杆、斜撑连接。顶环梁通长采用ф1117.6-25.4THK钢管,中间矩形框采用矩形箱型梁。整个顶环梁长约60m,宽约38m。顶环梁半圆区内搁栅呈放射状分布;矩形框内南北向搁栅采用60m钢板梁,东西向采用ф194钢管,搁栅呈网格状分布。整个顶环梁总重约7O0t。 梁架分为A类(短轴梁架)、B(长轴梁架);A类梁架采用60mm厚钢板制作,B 类梁架采用上下翼缘不等的焊接H型钢。A类梁架共46榀,B类梁架共102榀。斜撑及连杆均采用钢管;短轴梁架之间连杆节点采用铸钢节点连接,长轴梁架连杆采用钢套筒连接。 国家大剧院的结构特点如下: (l)该壳体为一超大型空间结构,结构体量大。整个结构待壳体完全形成后,方为稳定的空间结构,所以保证施工阶段的结构稳定至关重要; (2)该壳体为非正椭圆球体,且壳体内外两球面的椭圆方程并不一样,因而施工中平面、空间定位测量的难度颇大; (3)壳体的主要结构体—梁架(尤其是短轴梁架,侧向厚度仅为60mm)平面外刚度极差,因而构件的起扳、搬运、起吊难度颇大;

浅析钢结构抗震性能的设计 摘要:钢结构在建筑行业得到了迅速发展,随着建筑造型和建筑功能要求日趋多样化,钢结构的抗震性能也不断的受到设计、施工等各方面的检验,文章通过对钢结构的特点、抗震性能等方面进行阐述,总结了目前建筑行业钢结构抗震设计的方法。 关键词:钢结构;建筑抗震;设计 引言 随着国民经济的快速发展以及人民生活水平的日益提高,钢结构已经广泛的应用在建筑行业,包括工业厂房、大跨度公共建筑、民用住宅等。钢结构在我国已经得到初步的发展,因其材料和结构形式的特点,钢结构具有建筑功能分区的可变性强、房屋自重轻、抗震性能优越、生产自动化施工装配化程度高和造价低综合经济效益好等优点。但推广和应用钢结构还需解决一系列的问题,实际设计和施工还存在不少争议和问题。这些都急需解决,以利于钢结构在我国健康快速持续发展。 一、钢结构的种类和特点 1、钢结构的种类 钢结构是指用钢板和热扎、冷弯或焊接型材通过连接件连接而成的能承受和传递荷载的结构形式。钢结构体系具有自重轻、工厂化制造、安装快捷、施工周期短、抗震性能好、投资回收快、环境污染少等综合优势,与钢筋混凝土结构相比,更具有在“高、大、轻”三个方面发展的独特优势,在全球范围内,特别是发达国家和地区,钢结构在建筑工程领域中得到合理、广泛的应用。钢结构行业通常分为轻型钢结构、高层钢结构、住宅钢结构、空间钢结构和桥梁钢结构5大子类。 钢结构在各项工程建设中的应用极为广泛,如钢桥、钢厂房、钢闸门、各种大型管道容器、高层建筑和塔轨机构等。 2、钢结构的特点 2.1、钢结构自重较轻 2.2、钢结构工作的可靠性较高 2.3、钢材的抗振(震)性、抗冲击性好 2.4、钢结构制造的工业化程度较高