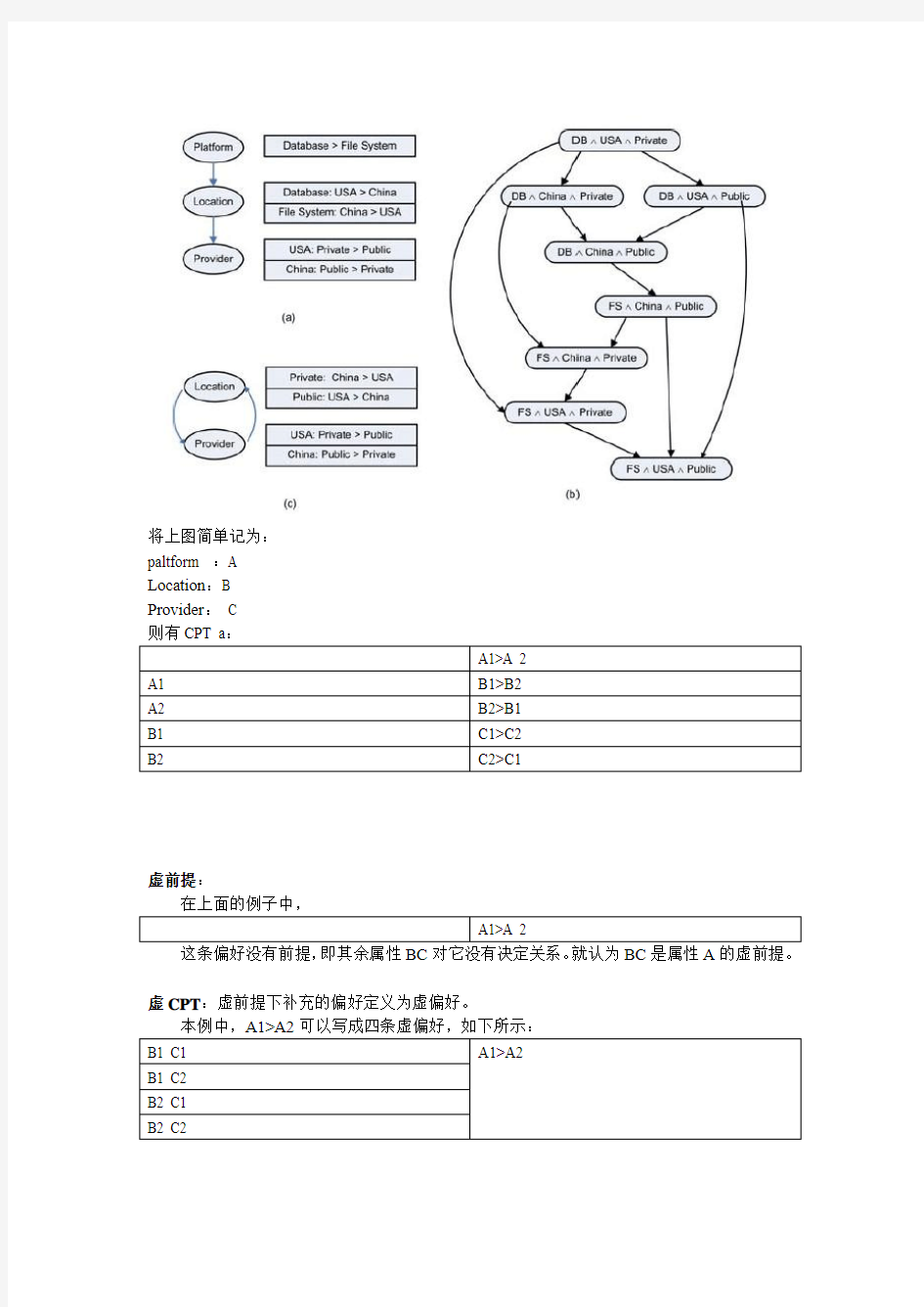

将上图简单记为:

paltform :A

Location:B

Provider:C

则有CPT a:

A1>A 2

A1 B1>B2

A2 B2>B1

B1 C1>C2

B2 C2>C1

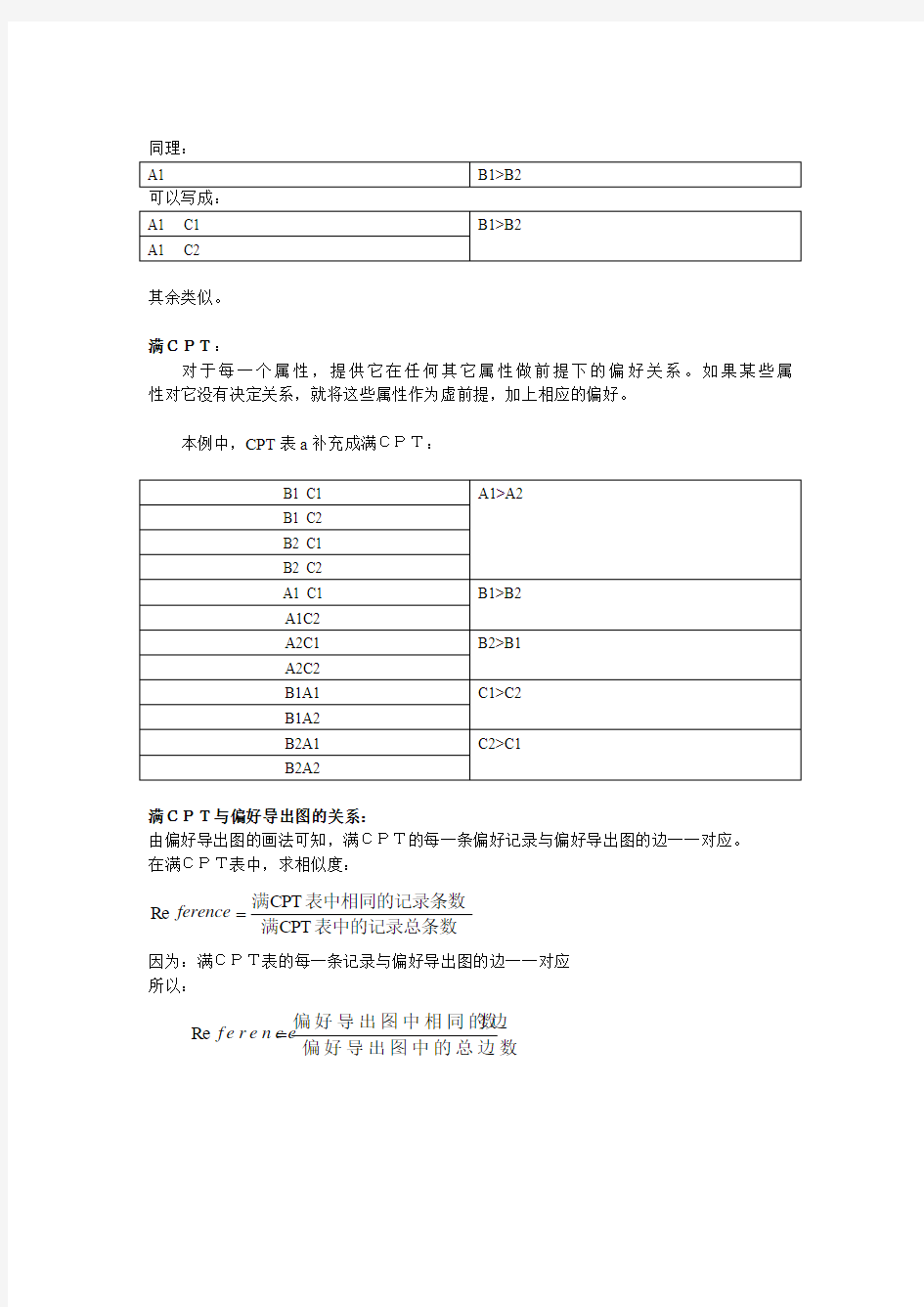

虚前提:

在上面的例子中,

A1>A 2

这条偏好没有前提,即其余属性BC对它没有决定关系。就认为BC是属性A的虚前提。

虚CPT:虚前提下补充的偏好定义为虚偏好。

本例中,A1>A2可以写成四条虚偏好,如下所示:

B1 C1 A1>A2

B1 C2

B2 C1

B2 C2

同理: A1 B1>B2

可以写成: A1 C1 B1>B2 A1 C2

其余类似。

满CPT:

对于每一个属性,提供它在任何其它属性做前提下的偏好关系。如果某些属 性对它没有决定关系,就将这些属性作为虚前提,加上相应的偏好。

本例中,CPT 表a 补充成满CPT:

B1 C1 A1>A2 B1 C2 B2 C1 B2 C2 A1 C1 B1>B2 A1C2 A2C1 B2>B1 A2C2 B1A1 C1>C2 B1A2 B2A1 C2>C1 B2A2

满CPT与偏好导出图的关系:

由偏好导出图的画法可知,满CPT的每一条偏好记录与偏好导出图的边一一对应。 在满CPT表中,求相似度:

表中的记录总条数满表中相同的记录条数满CPT CPT Re =

ference

因为:满CPT表的每一条记录与偏好导出图的边一一对应 所以:

偏好导出图中的总边数数偏好导出图中相同的边

=f e r e n c e

Re

位值平均数计算公式 1、众数:是一组数据中出现次数最多的变量值 组距式分组下限公式:002 110m m d L M ??+??+= 0m L :代表众数组下限; 1100--=?m m f f :代表众数组频数—众数组前一组频数 0m d :代表组距; 1200+-=?m m f f :代表众数组频数—众数组后一组频数 2、中位数:是一组数据按顺序排序后,处于中间位置上的变量值。 中位数位置2 1+=n 分组向上累计公式:e e e e m m m m e d f S f L M ?-∑+=-12 e m L 代表中位数组下限; 1-e m S :代表中位数所在组之前各组的累计频数; e m f 代表中位数组频数; e m d 代表组距 3、四分位数:也称四分位点,它是通过三个点将全部数据等分为四部分,其中每部分包含 25%,处在25%和75%分位点上的数值就是四分位数。 其公式为:4 11+=n Q 212+=n Q (中位数) 4)1(33+=n Q 实例 数据总量: 7, 15, 36, 39, 40, 41 一共6项 Q1 的位置=(6+1)/4=1.75 Q2 的位置=(6+1)/2=3.5 Q3的位置=3(6+1)/4=5.25 Q1 = 7+(15-7)×(1.75-1)=13, Q2 = 36+(39-36)×(3.5-3)=37.5, Q3 = 40+(41-40)×(5.25-5)=40.25 数值平均数计算公式 1、简单算术平均数:是将总体单位的某一数量标志值之和除以总体单位。 其公式为:n x n x x x X n ∑=??++=21 2、加权算术平均数:受各组组中值及各组变量值出现的频数(即权数f )大小的影响,

灌砂法测压实度 最大干密度1.861g/cm3最佳含水率10.6% 椎体砂质量728克 标准砂密度1.344g/cm3环刀体积200cm3一、灌砂法 1、(灌砂筒质量+砂质量)-(剩余筒+砂质量)-椎体砂质量=洞内砂质量 2、洞内砂质量÷标准砂密度=洞体积 3、湿土质量÷洞体积=湿密度 4、湿密度÷(1+含水率%)=干密度 5、干密度÷最大干密度=压实度 二、环刀法 1、称量环刀质量 2、(环刀+湿土质量)-环刀质量=刀内湿土质量 3、刀内湿土质量÷环刀体积=湿密度 4、湿密度÷(1+含水率%)=干密度 5、干密度÷最大干密度=压实度 三、测含水率简易方法 1、先称量铁盒质量; 2、把取得的湿土,取出适当量放进铁盒内称量(盒+湿土)质量; 3、(铁盒+湿土)-铁盒=湿土质量 4、把酒精倒进铁盒刚没过湿土,点燃酒精可以轻轻搅拌。待酒精熄灭后再次加入酒精点燃。观察土是否已干。 5、称量(铁盒+干土)质量 6、(铁盒+湿土)-(铁盒+干土)=水质量 7、(铁盒+干土)-铁盒质量=干土质量 8、水质量÷干土质量=含水率

一、试验内容及要求: 路基路面施工或验收时对其施工压实质量进行检测,通过试验要求学生掌握路基路面压实度检测的各种方法,并能熟练进行现场检测。 灌砂法是利用均匀颗粒的砂去置换试洞的体积,它是当前最通用的方法,很多工程都把灌砂法列为现场测定密度的主要方法。该方法可用于测试各种土或路面材料的密度,它的缺点是:需要携带较多的量砂,而且称量次数较多,因此它的测试速度较慢。采用此方法时,应符合下列规定: (1)当集料的最大料径小于15cm、测定层的厚度不超过150mm时,宜采用 100mm的小型灌砂筒测试。 (2)当集料的粒径等于或大于15mm,但不大于40mm,测定层的厚度超过150mm,但不超过200mm时,应用 150mm的大型灌砂筒测试。 二、试验仪具与材料(1)灌砂筒; (2)金属标定罐;灌砂筒的主要尺寸 结构小型灌砂筒大型灌砂筒 储砂筒直径(mm)100 150 容积(cm3)2120 4600 流砂孔直径(mm) 10 15 金属标定罐内径(mm)100 150 外径(mm)150 200 金属方盘基板边长(mm)350 400 深(mm) 40 50 中孔直径(mm) 100 150 注:如集料的最大粒径超过40mm,则应相应地增大灌砂筒和标定罐的尺寸。如集料的最大粒径超过60mm,灌砂筒和现场试洞的直径应为200mm。(3)基板;(4)玻璃板;(5)试样盘;(6)天平或台秤;(7)含水量测定器具;(8)量砂;(9)盛砂的容器;(10)其他。 三、试验方法与步骤 (1)标定筒下部圆锥体内砂的质量 ①在灌砂筒筒口高度上,向灌砂筒内装砂至距筒顶15mm左右为止。称取装入筒内砂的质量,准确至1g。以后每次标定及试验都应该维持装砂高度与质量不变。 ②将开关打开,让砂自由流出,并使流出砂的体积与工地所挖试坑内的体积相当(可等于标定灌的容积),然后关上开关,称灌砂筒内剩余砂质量,准确至1g。 ③不晃动储砂筒的砂,轻轻地将灌砂筒移至玻璃板,将开关打开,让砂流出,直到筒内砂不再下流时,将开关关上,并细心地取走灌砂筒。

第1章统计与统计数据 一、学习指导 统计学是处理和分析数据的方法和技术,它几乎被应用到所有的学科检验领域。本章首先介绍统计学的含义和应用领域,然后介绍统计数据的类型及其来源,最后介绍统计中常用的一些基本概念。本章各节的主要内容和学习要点如下表所示。 概念:统计学,描述统计,推断统计。 统计在工商管理中的应用。 统计的其他应用领域。 概念:分类数据,顺序数据,数值型数据。 不同数据的特点。 概念:观测数据,实验数据。 概念:截面数据,时间序列数据。 统计数据的间接来源。 二手数据的特点。 概念:抽样调查,普查。 数据的间接来源。 数据的收集方法。 调查方案的内容。 概念。抽样误差,非抽样误差。 统计数据的质量。 概念:总体,样本。 概念:参数,统计量。 概念:变量,分类变量,顺序变量,数值 型变量,连续型变量,离散型变量。 二、主要术语 1.统计学:收集、处理、分析、解释数据并从数据中得出结论的科学。 2.描述统计:研究数据收集、处理和描述的统计学分支。 3.推断统计:研究如何利用样本数据来推断总体特征的统计学分支。 4.分类数据:只能归于某一类别的非数字型数据。 5.顺序数据:只能归于某一有序类别的非数字型数据。 6.数值型数据:按数字尺度测量的观察值。 7.观测数据:通过调查或观测而收集到的数据。 8.实验数据:在实验中控制实验对象而收集到的数据。 9.截面数据:在相同或近似相同的时间点上收集的数据。 10.时间序列数据:在不同时间上收集到的数据。

11.抽样调查:从总体中随机抽取一部分单位作为样本进行调查,并根据样本调查结果来推 断总体特征的数据收集方法。 12.普查:为特定目的而专门组织的全面调查。 13.总体:包含所研究的全部个体(数据)的集合。 14.样本:从总体中抽取的一部分元素的集合。 15.样本容量:也称样本量,是构成样本的元素数目。 16.参数:用来描述总体特征的概括性数字度量。 17.统计量:用来描述样本特征的概括性数字度量。 18.变量:说明现象某种特征的概念。 19.分类变量:说明事物类别的一个名称。 20.顺序变量:说明事物有序类别的一个名称。 21.数值型变量:说明事物数字特征的一个名称。 22.离散型变量:只能取可数值的变量。 23.连续型变量:可以在一个或多个区间中取任何值的变量。 四、习题答案 1.D 2.D 3.A 4.B 5.A 6.D 7.C 8.B 9.A 10.A 11.C、12.C 13.B 14.A 15.C 16.D 17.C 18.A 19.C 20.D 21.A 22.C 23.C 24.B 25.D 26.C 27.B 28.D 29.A 30.D 31.A 32.B 33.C 34.A 35.A 36.A 37.D 38.B 39.B 40.C 41.C 42.D 43.C 44.D 45.A 46.B 47.C 48.A 49.C 50.D 51.A 52.C 53.D 54.A 55.B

统计学主要计算公式(第三章) 1 11 1k i i k i i k i k i i i f f f f ====?? ? ???? ? ? ?? ? ? ???? ?? ?∑ ∑ ∑ ∑ ∑ N i i=1i i 一、算术平x 简单x=N x 均数加权x=频数权数x=x 1i i H i i i i m m x m m x x = = ∑∑∑∑二、调和平均数 ? = ?? ? ? =?? G G 简单x 三、几何平均数加权x 11/2/2m e m m e m f S M L i f f S M U i f -+?-=+ ??? ? -?=-???∑∑下限公式四、中位数上限公式 1012 20 12d M L i d d d M U i d d ? =+??+?? ?=-??+? 下限公式五、众数上限公式

() ()x x x x f f AD AD ? -?? ? -??? ∑ ∑∑六、平均差简单=N 加权= σ σ σ σ ??? ???? ??? ??? ????? ??? 七、标准差简单加权 简捷公式 简单 加权 100%100% AD AD V x V x σσ ? ??? ? ???? 平均差系数=八、离散系数标准差系数= 统计学主要计算公式(第五章) ( )( ) 11n n s s t t n αα α α αα σ σ μμμμμμ--?±±?? ?? ±±?? ? ?±±??22 22 22 一、参数估计(随机抽样)1.总体均值估计-单总体 正态总体,方差已知 =x z =x z 正态总体,方差未知=x =x 非正态总体,足够大=x z =x z

统计学主要计算公式(第三章) 统计学主要计算公式(第五章) 010220102001001111221012221 22((((1,1)(1,1)(H H Z Z H H H Z Z H H H Z Z H H H F n n F F n n H S F S ααααασσσσχσσσσσσσσσσσσσ-?≠≥??>≥??<≤??≠--≤≤--22220022222002222002222224.方差检验(正态总体) 单总体: :=:拒绝双侧)(n-1)S =:=:拒绝单侧):=:拒绝单侧) 两方差之比检验 :=:拒绝=011112001111210(1,1)((1,1)(H H F F n n H H H F F n n H αασσσσσσσσ-???>≥--??<≤--??222222222222双侧):=:拒绝单侧):=:拒绝单侧) 统计学主要计算公式(第六章) 统计学主要计算公式(第七章) 统计学主要计算公式(第八章) d L d U 2 4-d U 4-d L d

01'201201101???????(1)(1)(1)t t t t t t t t t y y b b t y y b b t b t y ab b b y y a y a a a a -???=+???=++???=?? =++++=+-=-+-t t-1t t-1t-2t-n t+1t t 六、时间序列预测 一阶差分大致相同,趋势外推法模型测定二阶差分大致相同, (同回归模型)y 环比发展速度大体相同,y 自回归预测y (同回归模型) y y y 移动平均n 指数平滑y =ay y y 201(1)(1)n a a a a ++-++-t-1t-2t-n-1 y y 统计学主要计算公式(第九章)

灌沙法的检测步骤 首先要在试验地点选一块平坦表面,其面积不得小于基板面积,并将其清扫干净。将基板放在此平坦表面上,沿基板中孔凿洞,洞的直径100毫米,在凿洞过程中应注意不使凿出的试样丢失,并随时将凿松的材料取出,放在已知质量的塑料袋内,密封。试洞的深度应等于碾压层厚度。凿洞毕,称此袋中全部试样质量,准确至1 克。减去已知塑料袋的质量后即为试样的总质量。 然后从挖出的全部试样中取有代表性的样品,放入铝盒,用酒精燃烧法测其含水量。 最后将灌砂筒直接安放在挖好的试洞上,这时灌砂筒内应放满砂,使灌砂筒的下口对准试洞。打开灌砂筒开关,让砂流入试洞内。直到灌砂筒内的砂不再下流时,关闭开关,取走灌砂筒,称量筒内剩余砂的质量,准确至1克。 试洞内砂的质量=砂至满筒时的质量-灌砂完成后筒内剩余砂的质量-锥体的质量。 挖出土的总质量除以试洞内砂的质量再乘以标准砂的密度可计算路基 土的湿密度。干密度就等于湿密度/(1+0.01*含水量) 压实度就等于土的干密度/土的最大干密度*100% 在路基施工过程中,为控制好路基压实质量,提高现场压实机械的工作效率,需要重点做好四方面工作: 一是通过试验准确确定不同种类填土的最大干密度和最佳含水量。 二是现场控制填土的含水量。实际施工中,填土的含水量是一个影响压实效果的关键指标,路基施工中当含水量过大时应翻松晾晒或掺灰处理,降低含水量;当含水量过低时,应翻松并洒水闷料,以达到较佳的含水量。 三是分层填筑、分层碾压。施工前,要先确定填土分层的压实厚度。最大压实厚度一般不超过20厘米。 四是加强现场检测控制。填筑路基时,每层碾压完成后应及时对压实度、平整度、中线高程、路基宽度等指标进行质量检测,各项指标符合要求后方能允许填筑上一层填土。

《统计学原理》常用公式汇总及计算题目分析 第一部分常用公式 第三章统计整理 a)组距=上限-下限 b)组中值=(上限+下限)÷2 c)缺下限开口组组中值=上限-1/2邻组组距 d)缺上限开口组组中值=下限+1/2邻组组距 第四章综合指标 i.相对指标 1.结构相对指标=各组(或部分)总量/总体总量 2.比例相对指标=总体中某一部分数值/总体中另一部分数值 3.比较相对指标=甲单位某指标值/乙单位同类指标值 4.强度相对指标=某种现象总量指标/另一个有联系而性质不同的现 象总量指标 5.计划完成程度相对指标=实际数/计划数 =实际完成程度(%)/计划规定的完成程度(%) ii.平均指标

1.简单算术平均数: 2.加权算术平均数或 iii.变异指标 1.全距=最大标志值-最小标志值 2.标准差: 简单σ= ;加权σ= 3.标准差系数: 第五章抽样估计 1.平均误差: 重复抽样: 不重复抽样: 2.抽样极限误差 3.重复抽样条件下: 平均数抽样时必要的样本数目

成数抽样时必要的样本数目 4.不重复抽样条件下: 平均数抽样时必要的样本数目 第七章相关分析 1.相关系数 2.配合回归方程y=a+bx 3.估计标准误: 第八章指数分数 一、综合指数的计算与分析 (1)数量指标指数

此公式的计算结果说明复杂现象总体数量指标综合变动的方向和程度。 ( - ) 此差额说明由于数量指标的变动对价值量指标影响的绝对额。 (2)质量指标指数 此公式的计算结果说明复杂现象总体质量指标综合变动的方向和程度。 ( - ) 此差额说明由于质量指标的变动对价值量指标影响的绝对额。 加权算术平均数指数= 加权调和平均数指数= (3)复杂现象总体总量指标变动的因素分析 相对数变动分析: = × 绝对值变动分析:

压实度计算方法(灌砂法) 1、称取一定量的标准砂重m千克 2、称取土的重量m1千克 3、称取剩余砂的重量m2千克 4、试坑内实际消耗砂重M=m- m2- m3 (m3圆锥体砂重) 5、试坑体积V=M/P砂(P砂为标准砂的密度),则V即为土的体积 6、试样土的密度为P土湿= m1/V ( g/cm3) 7、求出试样土含水量W水(称取30~40克湿试样土,烧干后再称 取重量,土中水的重量与干后土的重量比用百分数表示) 8、求试样干密度P干=P土湿/1+W水(1+W水通常用湿试样土重与干 后土重之比求得) 9、压实度是干密度与最大干密度(试验求得)之比用百分数表示 K=P干*100%/P大 10、例:灌砂筒与原有砂重为4000克,圆锥体内砂重为270克,灌 沙筒与剩余砂重m2=2720克,量砂密度为1.42g/cm3,试坑内湿试样重1460克,求压实度。(称取30克试样,用酒精烧两遍后称重量为25.9克,P大为1.89g/ cm3) 解:M=4000-2720-270=1010克V=M/ P砂=1010/1.42=711.3 cm3 P土湿= m1/V=1460/711.3=2.05 g/ cm3 W水=(30-25.9)*100/25.9=15.8% 1+ W水=30/25.9=1.158 P干=P土湿/1+W水=2.05/1.158=1.77 g/ cm3 压实度K= P干*100%/P大=1.77*100%/1.89=93.7%

一.化验白灰滴定液配制 1.钙红0.2g,硫酸钾20g。(硫酸钾用微波炉加热105℃/小时) 研磨 2.乙二胺四乙酸二钠37.26g兑1000ml蒸馏水(EDTA) 3.三乙醇胺2ml兑蒸馏水1000ml和氢氧化钠18g。 4.氯化铵500g兑蒸馏水4500ml. 二.实验步骤 1.取100g土和200ml氯化铵搅拌沉淀30分钟。 2.取50ml氢氧化钠放入锥体瓶内,然后用吸管吸入10ml氯化 铵。 3.滴入钙红,变红为止。 4.取(EDTA)50ml装入滴管,滴入锥体瓶内由红变蓝为止。 5.试管内剩余(EDFA)量符合给定值时,石灰含量合格。三.压实度法求石灰量。 1.压实度*最大干密度*长度*宽度*厚度*石灰剂量/1+石灰剂 量。 例:压实度为93%,最大干密度1.78 g/cm3,宽为7m,厚为0.16m,石灰10%求1m需石灰量T。 0.93*1.78*1*7*0.16*0.1/1+0.1=0.169T

统计学主要计算公式(第三章) 1 11 1k i i k i i k i k i i i f f f f ====?? ? ???? ? ? ?? ? ? ???? ?? ?∑ ∑ ∑ ∑ ∑ N i i=1i i 一、算术平x 简单x=N x 均数加权x=频数权数x=x 1i i H i i i i m m x m m x x = = ∑∑∑∑二、调和平均数 ? = ?? ? ? =?? G G 简单x 三、几何平均数加权x 11/2/2m e m m e m f S M L i f f S M U i f -+?-=+ ??? ? -?=-???∑∑下限公式四、中位数上限公式 1012 20 12d M L i d d d M U i d d ? =+??+?? ?=-??+? 下限公式五、众数上限公式

()()x x x x f f AD AD ? -?? ? -??? ∑∑∑六、平均差简单= N 加权= σ σ σ σ ??? ???? ??? ??? ????? ??? 七、标准差简单加权 简捷公式 简单 加权 100% 100% AD AD V x V x σσ ? ??? ? ???? 平均差系数=八、离散系数标准差系数= 统计学主要计算公式(第五章) ( ) ( ) 11n n t t n αα αα αα μμμμμμ--?±±?? ?? ±±?? ? ?±±??22 22 22 一、参数估计(随机抽样)1.总体均值估计-单总体 正态总体,方差已知 =x z =x z 正态总体,方差未知=x =x 非正态总体,足够大=x z =x z

统计学各章计算题公式及解题方法 第四章数据的概括性度量 1.组距式数值型数据众数的计算:确定众数组后代入公式计算: 下限公式:;上限公式:,其中,L为众数所在组 下限,U为众数所在组上限,为众数所在组次数与前一组次数之差,为众数所在组次数与后一组次数之差,d为众数所在组组距 2.中位数位置的确定:未分组数据为;组距分组数据为 3.未分组数据中位数计算公式: 4.单变量数列的中位数:先计算各组的累积次数(或累积频率)—根据位置公式确定中位 数所在的组—对照累积次数(或累积频率)确定中位数(该公式假定中位数组的频数在该组内均匀分布) 5.组距式数列的中位数计算公式: 下限公式:;上限公式:,其中,为中位数 所在组的频数,为中位数所在组前一组的累积频数,为中位数所在组后一组的 累积频数 6.四分位数位置的确定: 未分组数据:;组距分组数据: 7.简单均值: 8.加权均值:,其中,为各组组 中值 9.几何均值(用于计算平均发展速度): 10.四分位差(用于衡量中位数的代表性): 11.异众比率(用于衡量众数的代表性):

统计学各章计算题公式及解题方法 : 12.极差:未分组数据:;组距分组数据 13.平均差(离散程度):未分组数据:;组距分组数据: 14.总体方差:未分组数据:;分组数据: 15.总体标准差:未分组数据:;分组数据: 16.样本方差:未分组数据:;分组数据: 17.样本标准差:未分组数据:;分组数据: 18.标准分数: 19.离散系数: 第七章参数估计 1.的估计值: 置信水平α 90% 0.1 0.05 1.654 95% 0.05 0.025 1.96 99% 0.01 0.005 2.58 2.不同情况下总体均值的区间估计: 总体分布样本量σ已知σ未知 大样本(n≥30) 正态分布 小样本(n<30)

第4章 ) (公式计划 实际总 2-4%100?= ∑∑X X K 计划任务数为平均数时 ) (公式计划 实际平3-4%100?= X X K (ⅰ)当计划任务数表现为提高率时 ) (公式计划提高百分数实际提高百分数4-4% 10011?++=K ⅱ)当计划任务数表现为降低率时 时间进度= ) (公式全期时间 截止到本期的累计时间 7-4% 100? 8) -4(% 100公式数计划期间计划规定累计数 计划期间实际完成累计计划完成程度相对指标?= ) (公式水平 计划规定末期应达到的平 计划末期实际达到的水计划完成程度相对指标9-4%100?= (% 100公 总体的全部数值 总体中某一部分数值 结构相对指标?=) 11-4(公式总体中另一部分数值 总体中某一部分数值比例相对指标= ) 12-4(公式单位)的同一指标数值同时期乙地区(部门或的某一指标数值 甲地区(部门或单位)比较相对指标= ) 13-4(公式联系的总量指标数值 另一性质不同但有一定某一总量指标数值 强度相对数= % 100?= 计划任务数 实际完成数 计划完成程度相对指标5) -4( %100-11公式计划降低百分数 实际降低百分数 ?-=K % 100?= 全期的计划任务数 本期内累计实际完成数 计划执行进度

14) -4(% 100公式该指标基期数值某指标报告期数值 动态相对数?= 对于分组数据,众数的求解公式为: d f f f f f f M m m m m m m ?-+---≈+-+)()(U 111 0上限公式: d f f f f f f M m m m m m m ?-+--- ≈+-+) ()(U 111 0上限公式: 对于分组的数值型数据,中位数按照下述公式求解: 对于分组的数值型数据,四分位数按照下述公式求解: L L L L L d f S n L Q ?-+≈-14 u U U U U d f S n L Q ?-+≈-1 43 (1)简单算数平均数 (2)加权算数平均数 n x x n i i ∑== 1 ∑∑∑ ∑====? == k i k i i i i k i i k i i i f f x f f x x 1 1 1 1 各变量值与算术平均数的离差之与为零。 各变量值与算术平均数的离差平方与为最小。 2、调与平均数(Harmonic mean) (1)简单调与平均数 (2)加权调与平均数 3、几何平均数 (1)简单几何平均数 (2)加权几何平均数 d f s n L M m m e ?-+=-12下限公式:d f s n M m m e ?-=+12-U 上限公式:()0()0 x x x x f -=-=∑∑或22 ()min ()min x x x x f -=-=∑∑ 或∑== +++= n i i n H x n x x x n x 12111...11∑∑===++++++=n i i i n i i n n n H x m m x m x m x m m m m x 11221121......n n i i n n G x x x x x ∏==???=1 21...∑???= =n i i n f f n f f G x x x x 1 21 (21)

灌砂法压实度计算公式: 土方路基2113(灌砂法)压实度5261计算公式: 压实度就等于土4102的干密度/土的最大1653干密度*100% 试坑质量=灌入前-灌入后-两次粗糙面 含水量=水除以干土质量 干密度=上述求出来的H除以1+含水量(注,含水量用%表示,含水量8.这里就是1.08) 为了保证路基的整体强度,稳定性和耐久性满足要求,《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)规定:路基“施工过程中,每一压实层均应检验压实度”,合格后方可填筑其上一层,否则应查明原因,采取措施进行补压。 “检测频率为每1000平方米至少检验2点,不足1000平方米时检验2点,必要时可根据需要增加检验点。”检验标准,土质路基压实层应符合表17-7的规定。 试洞内砂的质量=砂至满筒时的质量-灌砂完成后筒内剩余砂的质量-锥体的质量。 挖出土的总质量除以试洞内砂的质量再乘以标准砂的密度可计算路基土的湿密度。干密度就等于湿密度/(1+0.01*含水量)压实度就等于土的干密度/土的最大干密度*100% 在路基施工过程中,为控制好路基压实质量,提高现场压实机械的工作效率,需要重点做好四方面工作:

一是通过试验准确确定不同种类填土的最大干密度和最佳含水量。 二是现场控制填土的含水量。实际施工中,填土的含水量是一个影响压实效果的关键指标,路基施工中当含水量过大时应翻松晾晒或掺灰处理,降低含水量;当含水量过低时,应翻松并洒水闷料,以达到较佳的含水量。 三是分层填筑、分层碾压。施工前,要先确定填土分层的压实厚度。最大压实厚度一般不超过20厘米。 四是加强现场检测控制。填筑路基时,每层碾压完成后应及时对压实度、平整度、中线高程、路基宽度等指标进行质量检测,各项指标符合要求后方能允许填筑上一层填土。

用填砂法测量路基的密实度:首先,在实验室中校准填沙桶的锥体,或在现场对其进行校准。(其中,还应校准沙子的密度)。在滚动的路基上选择一个平面。固定基板。然后,使用基材中心的圆孔,用锤子和洛阳铲沿圆边凿。凿子15厘米。在加工过程中,应确保圆柱状。您不能上下,也不能上下。确保垂直。基板上的圆形孔是相同的。用刷子清洁测试坑。将所有从袋子孔中取出的样品打包,以防止水分流失。立即称重。如果通过沙桶加沙测量来测量质量,则记录下来。 在测试坑上进行沙子填充。就在圆孔上方。打开沙子填充开关,在此期间不会晃动和振动。当观察筒中的沙子无法流动时,请立即关闭快速开关。称量钢瓶和剩余的沙子,并记录下来。然后测量样品中的水分。获得测试坑的湿密度和样品的水含量。给定标准压实度,计算压实度。 JTJ051-93公路岩土工程测试规程(T0111-93)中的填砂方法 1.选择合适的仪器,确保所有仪器和材料都在正常使用,并确保沉淀物量足以将桶中的沙子放到桶顶部约15mm,并称量桶中沙子的质量(M1),精确到1 g。 ●打开开关,让沙子自由流出,并使流出的沙子的体积等于测试坑 或校准池中的体积 ●轻轻地将沙子填充桶移到玻璃板上,打开开关以使沙子流出,并 在沙子不再流出时关闭开关。

收集并称重残留在玻璃板上的沙子或桶中残留的沙子,精确到1g,玻璃板上的沙子为圆锥形沙子(M2) 2.重复测量三次以取平均值 3.用水测量校准罐的体积V,精确到1mL 4.将M1沙子装入储砂桶中,打开开关,使沙子自由流入校准罐,直到不流出为止,然后向下进入填沙桶,称量桶中残留的沙子质量M3 。测沙单位质量:p1 =(M1-M2-M3)/ V 6.在实验部分选择平坦的地面进行清洁,然后将基板放在上面。当表面粗糙时,将装有M5量沙子的充沙桶放在底板中间的圆孔中,然后当沙子流出停止时,称重M6桶中的沙子。 7.将底板放回清洁的表面(原始位置)上,沿底板钻孔(孔的直径与填沙桶的直径相同),在钻孔过程中取出松散的物料并放入塑料袋中(保持水分)。测试孔的深度等于被测层的厚度,不得与下层材料混合。权衡每次取出的松散物料的质量,并记下取出的所有物料的总质量。 8.从所有开挖的物料中取出代表性的水分含量W。对于粗颗粒的土壤,水泥,石灰,粉煤灰和其他无机粘合剂稳定的材料,建议将所有取出的材料干燥,不少于2000g,并记录为M9。 9.将底板放置在测试坑上,将M1沙子储砂桶的下口对准底板的中间孔,打开开关,让沙子流入测试坑,然后填充沙子并在停止时称量剩余的沙子M4。 10.挖完测试孔后,将装砂桶直接放在测试坑上,不要将基质放在中

统计学常用公式汇总 项目三统计数据的整理与显示 组距二上限一下限 a ) 组中值=(上限+下限)* 2 b ) 缺下限开口组组中值二上限一邻组组距/2 c ) 缺上限开口组组中值二下限+1/2邻组组距 例 按完成净产值分组(万元) 10以下 10— 20 20— 30 30— 40 40— 70 70以上 缺下限:组中值=10 —10/2=5 组 中值=(10+20) /2=15 组中值 =(20+30) /2=25 组中值=(30+40) /2=35 组中值=(40+70) /2=55 缺上限:组中值=70+30/2=85 项目四统计描述 i. 相对指标 1. 结构相对指标=各组(或部分)总量/总体总量 2. 比例相对指标=总体中某一部分数值/总体中另一部分数值 3. 比较相对指标=甲单位某指标值/乙单位同类指标值 4. 动态相对指标二报告期数值/基期数值 5. 强度相对指标二某种现象总量指标/另一个有联系而性质不同的现 象总量 指标 实际数= 实际完成程度% 计划数 计划规定的完成程度% 1实际提高百分数 IK = 1计划提高百分数 ii. 平均指标 1. 简单算术平均数: 2. 加权算术平均数 6. 计划完成程度相对指标 7. 计划完成程度(提高率) 100% 计划完成程度(降低率) ,_1实际提高百分数 K= 1计划提高百分数

iii. 变异指标 1. 全距=最大标志值-最小标志值 2. 标准差:简单c = ' J : P Jp(1 P) 成数的标准差 项目五 时间序列的构成分析 、平均发展水平的计算方法: (1)由总量指标动态数列计算序时平均数 ① 由时期数列计算 ② 由时点数列计算 - a a n 在连续时点数列的条件下计算(判断标志按日登记):a 在间断时点数列的条件下计算(判断标志按月/季度/年等登记): 若间断的间隔相等,则采用“首末折半法”计算。公式为: 若间断的间隔不等,则应以间隔数为权数进行加权平均计算 (2)(选用)由相对指标或平均指标动态数列计算序时平均数 基本公式为: 式中:_c 代表相对指标或平均指标动态数列的序时平均数; a 代表分子数列的 序时平均数; b 代表分母数列的序时平均数; 3.标准差系数: a 1 a 2 2 1 a n 2an1 a 1 a 2 a ? a 3 a n 1 a n 2 公式为: 4F

一.加权算术平均数和加权调和平均数的计算 加权算术平均数: ∑∑= f xf x 或 ∑ ∑= f f x x 加权调和平均数: ∑∑∑ ∑= =f xf x m m x 频数也称次数。在一组依大小顺序排列的测量值中,当按一定的组距将其分组时出现在各组内的测量值的数目,即落在各类别(分组)中的数据个数。 再如在3.14159265358979324中,…9?出现的频数是3,出现的频率是3/18=16.7% 一般我们称落在不同小组中的数据个数为该组的频数,频数与总数的比为频率。 频数也称“次数”,对总数据按某种标准进行分组,统计出各个组内含个体的个数。而频率则每个小组的频数与数据总数的比值。 在变量分配数列中,频数(频率)表明对应组标志值的作用程度。频数(频率)数值越大表明该组标志值对于总体水平所起的作用也越大,反之,频数(频率)数值越小,表明该组标志值对于总体水平所起的作用越小。 掷硬币实验:在10次掷硬币中,有4次正面朝上,我们说这10次试验中…正面朝上?的频数是4 例题:我们经常掷硬币,在掷了一百次后,硬币有40次正面朝上,那么,硬币反面朝上的频数为____. 解答,掷了硬币100次,40次朝上,则有100-40=60(次)反面朝上,所以硬币反面朝上的频数为60. 一.加权算术平均数和加权调和平均数的计算 加权算术平均数: ∑∑= f xf x 或 ∑ ∑ = f f x x x 代表算术平均数;∑是总和符合;f 为标志值出现的次数。 加权算术平均数是具有不同比重的数据(或平均数)的算术平均数。比重也称为权重,数据的权重反映了该变量在总体中的相对重要性,每种变量的权重的确定与一定的理论经验或变量在总体中的比重有关。依据各个数据的重要性系数(即权重)进行相乘后再相加求和,就是加权和。加权和与所有权重之和的比等于加权算术平均数。 加权平均数 = 各组(变量值 × 次数)之和 / 各组次数之和 = ∑xf / ∑f

《统计学原理》复习资料(计算公式) 一、 编制分配数列(次数分布表) 统计整理公式 a) 组距=上限-下限 b) 组中值=(上限+下限)÷2 c) 缺下限开口组组中值=上限-1/2邻组组距 d) 缺上限开口组组中值=下限+1/2邻组组距 二、 算术平均数和调和平均数的计算 加权算术平均数公式 xf x f = ∑∑(常用) f x x f =? ∑∑ (x 代表各组标志值,f 代表各组单位数, f f ∑代表各组的比重) 加权调和平均数公式 m x m x =∑∑ (x 代表各组标志值,m 代表各组标志总量) 三、 变异系数比较稳定性、均衡性、平均指标代表性(通常用标准差系数V x σσ = 来比较) 公式:标准差: 简单σ= ; 加权 σ= 四、 总体参数区间估计(总体平均数区间估计、总体成数区间估计) 具体步骤:①计算样本指标x σ、 ; p ③由给定的概率保证程度()F t 推算概率度t ⑤估计总体参数区间范围x x x X x -?≤≤+?;p p p P p -?≤≤+? 抽样估计公式 1.平均误差: 重复抽样: n x σ μ= n p p p ) 1(-= μ 不重复抽样: )1(2 N n n x - = σμ

2.抽样极限误差 x x t μ=? 3.重复抽样条件下: 平均数抽样时必要的样本数目 2 22x t n ?= σ 成数抽样时必要的样本数目22)1(p p p t n ?-= 4.不重复抽样条件下: 平均数抽样时必要的样本数目 2222 2σσt N Nt n x +?= 五、 相关分析和回归分析 相关分析公式 1.相关系数 [][ ] ∑∑∑∑∑∑∑---= 2 2 2 2 ) ()(y y n x x n y x xy n γ 2.配合回归方程 y=a+bx ∑∑∑∑∑--=2 2 ) (x x n y x xy n b x b y a -= 3.估计标准误: 2 2 ---= ∑∑∑n xy b y a y s y 五、指数分析计算 指数分析公式 一、综合指数的计算与分析

统计分析相对指标计算公式 评析:统计分析作为行政能力测试必考内容,越来越引起广大考生的关注,由于广大考生没有掌握这类题的解题规律,尤其是不会计算相对数,因此,失分较多.本人在教学中,对统计分析相对数计算总结了一些公式,这些公式对提高统计分析的分数大有益处. 一、相对指标的概念和表现形式相对指标又称统计相对数。它是两个有联系的现象数值的比率,用以反映现象的发展程度、结构、强度、普遍程度或比例关系。在统计分析中运用相对指标,可使我们能够更清楚地认识现象之间的关系,可以使不能直接对比的现象找到可以对比的基础。相对指标就是应用对比的方法,来反映社会经济现象中某些相关事物间数量联系程度的综合指标,其表现形式为相对数。相对指标可以反映现象之间的相互联系程度,说明总体现象的质量,经济效益和经济实力情况,利用相对指标可使原来不能直接对比的数量关系变为可比,有利于对所研究的事物进行比较分析。 因为相对指标是运用对比的方法揭示现象之间的联系程度,用以反映现象之间的差异程度。所以,计算相对指标时分子分母指标是否具有可比性,是计算结果能否正确反映现象之间数量关系的重要条件。 分子分母指标的可比性主要包括:指标内容是否相适应;总体范围是否一致;计算方法是否相同;计量单位是否统一。 二、相对指标的种类和计算各种相对指标应用的特点和计算方法如下: (1)结构相对指标 结构相对指标是在对总体分组的基础上,以总体总量作为比较标准,求出各组总量占总体总量的比重,来反映总体内部组成情况的综合指标。 结构相对指标=各组(或部分)总量/总体总量 如:甲地职工男职工人数占职工人数的70% 计算结构相对指标能够反映总体内部结构和现象的类型特征。 (2)比例相对指标 比例相对指标是总体中不同部分数量对比的相对指标,用以分析总体范围内各个局部、各个分组之间的比例关系和协调平衡状况比例相对指标=总体中某一部分数值/总体中另一部分数值 如:甲地职工男职工人数是女职工人数的2倍 (3)比较相对指标 比较相对指标是不同单位的同类现象数量对比而确定的相对指标,用以说明某一同类现象在同一时间内各单位发展的不平衡程度,以表明同类实物在不同条件下的数量对比关系。 比较相对指标=甲单位某指标值/乙单位同类指标值 如:甲地职工平均收入是乙地职工平均收入的1.3倍 (4)强度相对指标 强度相对指标是两个性质不同但有一定联系的总量指标之间的对比,用来表明某一现象在另一现象中发展的强度、密度和普遍程度。它和其他相对指标根本不同的特点,就在于它不是同类现象指标的对比。强度相对指标以双重计量单位表示,是一种复名数。强度相对指标=某种现象总量指标/另一个有联系而性质不同的现象总量指标 人口密度=人口总量指标/面积总量指标 人均产值=国民生产总值/人口数量

统计学原理常用公式汇总第三章统计整理 a)组距=上限-下限 b)组中值=(上限+下限)÷2 c)缺下限开口组组中值=上限-1/2邻组组距 d)缺上限开口组组中值=下限+1/2邻组组距

第四章综合指标 i.相对指标 1.结构相对指标=各组(或部分)总量/总体总量 2.比例相对指标=总体中某一部分数值/总体中另一部分数值 3.比较相对指标=甲单位某指标值/乙单位同类指标值 4.强度相对指标=某种现象总量指标/另一个有联系而性质不同的现象总量指标 5.计划完成程度相对指标=实际数/计划数 =实际完成程度(%)/计划规定的完成程度(%) ii.平均指标 1.简单算术平均数: 2.加权算术平均数或 iii.变异指标 1.全距=最大标志值-最小标志值 2.标准差: 简单σ= ;加权σ= 3.标准差系数:

第五章 抽样推断 1. 抽样平均误差: 重复抽样: n x σ μ= n p p p ) 1(-= μ 不重复抽样: )1(2 N n n x - = σμ 2.抽样极限误差 x x t μ=? 3.重复抽样条件下: 平均数抽样时必要的样本数目 2 22x t n ?= σ 成数抽样时必要的样本数目2 2) 1(p p p t n ?-= 不重复抽样条件下:平均数抽样时必要的样本数目 2222 2σσt N Nt n x +?=

第七章 相关分析 1.相关系数 [][ ] ∑∑∑∑∑∑∑---= 2 2 2 2 ) ()(y y n x x n y x xy n γ 2.配合回归方程 y=a+bx ∑∑∑∑∑--= 2 2 ) (x x n y x xy n b x b y a -= 3.估计标准误:2 2---= ∑∑∑n xy b y a y s y

心理统计常用公式总结 1 、组数K(总体分布为正态)(N 为数据个数,K 取近似整数) 2 、算术平均数 3 、中数 4 、众数 5 、加权平均数 ,其中W i 为权数 ,其中为各小组的平均数,n i为各小组人数 6 、几何平均数 ,其中n 为数据个数,X i 为数据的值

7 、调和平均数 8 、方差与标准差 , 其中 9 、变异系数 ,其中S 为标准差,M 为平均数 10 、标准分数 ,其中X 为原始数据,为平均数,S 为标准差 11 、全距 R=最大数-最小数 12 、平均差

13 、四分差 ,其中L b 为该四分点所在组的精确下限,F b 为该四分点所在组以下的累加次数, 和为该四分点所在组的次数,i 为组距,N 为数据个数 14 、积差相关 基本公式:,其中 N 为成对数据的数目,S x 、S y 分别为X 和Y 的标准差 变形: 差法公式:

用估计平均数计算: 用相关表计算: 15 、斯皮尔曼等级相关 ,其中 D 为各对偶等级之差 直接用等级序数计算:,其中R X 、R Y 分别为二变量各等级数有相同等级时: 16 、肯德尔等级相关 有相同等级:

17 、点二列相关 ,其中是两个二分变量对偶的连续变量的平均数,p 、q 是二分变量各自所占的比率,p+q=1 ,S t 是连续变量的标准差 18 、二列相关 ,其中S T 与是连续变量的标准差与平均数,y 为P 的正态曲线的高度19 、多系列相关 ,其中P i 为每系列的次数比率,y 1 为每一名义变量下限的正态曲线高度, y h 为每一名义变量上线的正态曲线高度, 为每一名义变量对偶的连续变量的平均数,S t 为连续变量的标准差 20 、总体为正态,σ 2 已知:

公式: 试样的密度(ρо)=试样的质量(MP)÷(所用标准砂的质量(MS)÷标准砂的密度(PS)); 试样的干密度(ρd)={试样的质量(MP)÷(1+0.01ω)} / (标准砂的质量(MS)÷标准砂的密度(PS))。 注:ω—试样含水率,%。 1、按灌水法试验中挖坑的步骤依据尺寸挖好试坑,称试样质量,测定试样的含水率; 2、向容砂瓶内注满砂,关阀门,称容砂瓶,漏斗和砂的总质量,准确至10g;

3、密度测定器倒置于挖好的空口上,打开阀门,使砂注入试坑。在注砂过程中不应震动。当砂注满试坑时关闭阀门,称容砂瓶、漏斗和余砂的总质量,准确至10g,并计算注满试坑所用的标准砂质量; 灌砂法的使用条件: 本试验适用于现场测定细粒土、砂类土、和砾类土的密度。试样最大粒径一般在5mm-60mm之间。测定密度层的厚度为150mm—200mm。(标准方法,但不适用于填石路堤等有大孔洞或大孔隙材料的压实度检测)基本原理是利用粒径0.30~0.60mm或0.25~0.50mm清洁干净的均匀砂,从一定高度自由下落到试洞内,按其单位重不变的原理来测量试洞的容积(即用标准砂来置换试洞中的集料),并结合集料的含水量来推算出试样的实测干密度。 注意: ①在试验地点,选一块平坦表面,并将其清扫干净,其面积不得小于基板面积。 ②将基板放在平坦表面上。当表面的粗糙度较大时,则进行现场锥体填砂的标定。 ③将基板放回清扫干净的表面上,沿基板中孔凿洞(洞的直径与灌砂筒一致)。在凿洞过程中,应注意勿使凿出的材料丢失,并随时将凿出的材料取出装入塑料袋中,不使水分蒸发,也可放在大试样盒内。

试洞的深度应等于测定层厚度,但不得有下层材料混入,最后将洞内的全部凿松材料取出。对土基或基层,为防止试样盘内材料的水分蒸发,可分几次称取材料的质量。全部取出材料的总质量为,准确至1g。