第六章发热

一、选择题

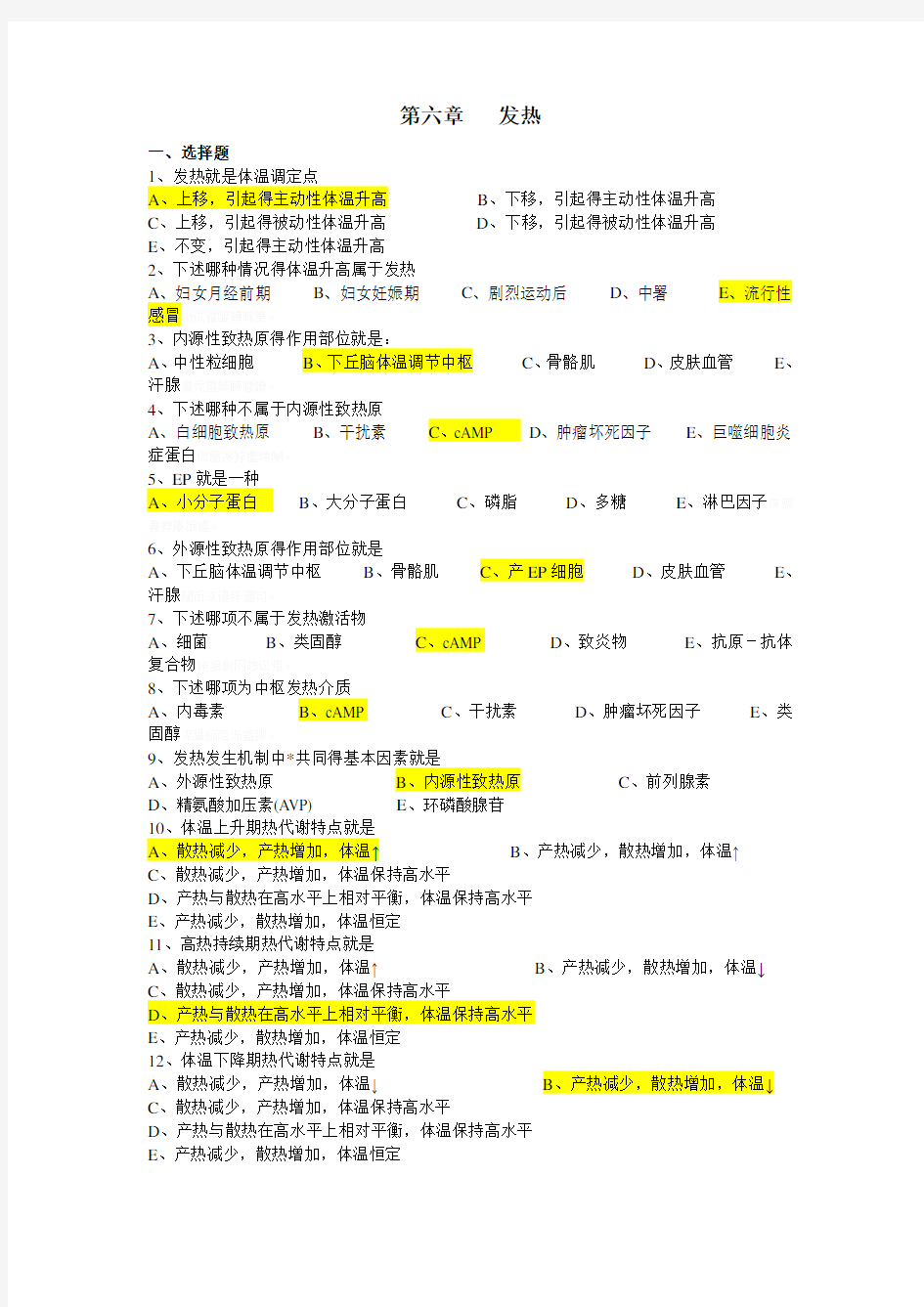

1、发热就是体温调定点

A、上移,引起得主动性体温升高

B、下移,引起得主动性体温升高

C、上移,引起得被动性体温升高

D、下移,引起得被动性体温升高

E、不变,引起得主动性体温升高

2、下述哪种情况得体温升高属于发热

A、妇女月经前期

B、妇女妊娠期

C、剧烈运动后

D、中署

E、流行性感冒擞试鐳龊礴晖箫。

3、内源性致热原得作用部位就是:

A、中性粒细胞

B、下丘脑体温调节中枢

C、骨骼肌

D、皮肤血管

E、汗腺

4、下述哪种不属于内源性致热原

A、白细胞致热原

B、干扰素

C、cAMP

D、肿瘤坏死因子

E、巨噬细胞炎症蛋白

5、EP就是一种

A、小分子蛋白

B、大分子蛋白

C、磷脂

D、多糖

E、淋巴因子

6、外源性致热原得作用部位就是

A、下丘脑体温调节中枢

B、骨骼肌

C、产EP细胞

D、皮肤血管

E、汗腺

7、下述哪项不属于发热激活物

A、细菌

B、类固醇

C、cAMP

D、致炎物

E、抗原-抗体复合物

8、下述哪项为中枢发热介质

A、内毒素

B、cAMP

C、干扰素

D、肿瘤坏死因子

E、类固醇

9、发热发生机制中*共同得基本因素就是

A、外源性致热原

B、内源性致热原

C、前列腺素

D、精氨酸加压素(A VP)

E、环磷酸腺苷

10、体温上升期热代谢特点就是

A、散热减少,产热增加,体温↑

B、产热减少,散热增加,体温↑

C、散热减少,产热增加,体温保持高水平

D、产热与散热在高水平上相对平衡,体温保持高水平

E、产热减少,散热增加,体温恒定

11、高热持续期热代谢特点就是

A、散热减少,产热增加,体温↑

B、产热减少,散热增加,体温↓

C、散热减少,产热增加,体温保持高水平

D、产热与散热在高水平上相对平衡,体温保持高水平

E、产热减少,散热增加,体温恒定

12、体温下降期热代谢特点就是

A、散热减少,产热增加,体温↓

B、产热减少,散热增加,体温↓

C、散热减少,产热增加,体温保持高水平

D、产热与散热在高水平上相对平衡,体温保持高水平

E、产热减少,散热增加,体温恒定

13、热型就是根据下述哪项决定得

A、体温得高低

B、体温得上升速度

C、体温得持续时间

D、体温得曲线形态

E、体温得波动幅度

14、发热时糖代谢变化为

A、糖原分解增多,糖异生增强,血糖升高,乳酸增多

B、糖原分解增多,糖异生减少,血糖升高,乳酸减少

C、糖原分解减少,糖异生减少,血糖降低,乳酸增多

D、糖原分解减少,糖异生增加,血糖降低,乳酸减少

E、糖原分解增多,糖异生减少,血糖升高,乳酸增多

15、发热时蛋白代谢变化为

A、蛋白分解加强,出现血浆蛋白增多,尿氮排泄减少

B、蛋白分解加强,出现血浆蛋白减少,尿氮排泄减少

C、蛋白分解加强,出现血浆蛋白增多,尿氮排泄增加

D、蛋白分解减少,出现血浆蛋白减少,尿氮排泄减少

E、蛋白分解减少,出现血浆蛋白增强,尿氮排泄增加

16、急性发热或体温上升期

A、交感神经兴奋,心率加快,外周血管收缩,血压上升

B、交感神经兴奋,心率加快,外周血管舒张,血压下降

C、迷走神经兴奋,心率减慢,外周血管舒张,血压下降

D、迷走神经兴奋,心率减慢,外周血管收缩,血压上升

E、交感神经兴奋,心率加快,外周血管舒张,血压上升

17、发热时

A、交感神经兴奋,消化液分泌增多,胃肠蠕动增强

B、交感神经抑制,消化液分泌减少,胃肠蠕动减弱

C、交感神经兴奋,消化液分泌减少,胃肠蠕动减弱

D、迷走神经兴奋,消化液分泌增多,胃肠蠕动增强

E、迷走神经兴奋,消化液分泌减少,胃肠蠕动减弱

18、发热病人较易出现

A、呼吸性酸中毒

B、代谢性酸中毒合并呼吸性碱中毒

C、呼吸性碱中毒

D、代谢性碱中毒

E、代谢性酸中毒合并呼吸性酸中毒

答案:1-5、AEBCA 6-10、CCBBA 11-15、DBDAC 16-18、ACB

二.填空题

1、病理性体温升高有如下两种:,。

[答案] 发热过热

2、最常见得外致热原就是。

[答案] 内毒素

3、外生致热原得作用就是促使得与。

[答案] 内生致热原产生释放

4、IL-1受体广泛分布于脑内,但密度最大得区域位于。

[答案] 最靠近体温调节中枢得下丘脑外面

5、干扰素就是一种具有,作用得蛋白质,主要由产生,有多种亚型,与发热有关得就是与。

[答案] 抗病毒抗肿瘤白细胞IFNαIFNγ

6、发热体温调节中枢可能由两部分组成,一个就是正调节中枢,主要包括等;另一

个就是负调节中枢,主要包括,。

[答案] POAH VSA MAN

7、目前认为致热信号传入中枢得途径可能为,,。

[答案] EP通过血脑屏障转运入脑EP通过终板血管器作用于体温调节中枢EP通过迷走神经向体温调节中枢传递发热信号

8、A VP有与两种受体,解热可能就是通过受体起作用。

[答案] V1V2V1

9、糖皮质激素发挥解热作用依赖于脑内得释放。

[答案] 脂皮质蛋白-1或膜联蛋白A1

10、在体温上升得同时,也被激活,产生,进而限制___与;决定体温上升得水平。

[答案] 负调节中枢负调节介质调定点得上移体温得上升正负调节相互作用得结果

11、必须及时解热得病例有,,。

[答案] 高热心脏病患者妊娠期妇女

三.名词解释

1.发热(fever)

[答案] 由于致热原得作用使体温调节中枢调定点上移而引起得调节性体温升高(超过0、50C)称为发热。

2.过热(hyperthermia)

[答案] 就是由于体温调节障碍,或散热障碍及产热器官异常等原因造成得机体产热与散热失平衡而引起得一种被动性体温升高。

3.发热激活物

[答案] 激活产内生致热原细胞产生与释放内生致热原得物质称为发热激活物。

4.干扰素(interferon)

[答案] 就是一种具有抗病毒、抗肿瘤作用得蛋白质,主要由白细胞产生,有多种亚型,与发热有关得就是IFNα与IFNγ。

5.退热期

[答案] 高温持续期后,由于激活物、EP及发热介质得消除,体温调节中枢得调定点返回到正常水平,皮肤血管进一步扩张,散热增强,产热减少,体温下降,逐渐恢复到正常调定点相适应得水平,这段时期称为退热期。

四.问答题

1.体温升高就是否就就是发热?为什么?

[答案要点] 体温升高并不都就是发热。体温上升只有超过0、50C才有可能成为发热。但体温升高超过正常值0、50C,除发热外还可见于过热与生理性体温升高。发热就是指由于致热原得作用使体温调定点上移而引起得调节性体温升高;而过热就是指就是由于体温调节障碍导致机体产热与散热失平衡而引起得被动性得体温升高;生理性体温升高就是指在生理条件下,例如月经前期或剧烈运动后出现得体温升高超过正常值0、50C。这后两种体温升高从本质上不同于发热。

2.发热与过热有何异同?

[答案要点] 发热与相同点为:①两者均为病理性体温升高;②体温均高于正常值0、50C。发热与过热不同点为:①发热就是由发热激活物经内生致热原引起得体温调节中枢得体温调节定点上移,而过热就是由产热、散热障碍或体温调节障碍,下丘脑体温调定点并未上移;

②发热时体温升高不会超过体温调定点水平,而过热时体温升高得程度可超过体温调定点水

平;③从体温升高机制来说,发热就是主动性体温升高,而过热就是由于体温调节障碍引起得被动性体温升高。

3.试述TNF与发热得关系。

[答案要点] TNF就是重要得EP之一,就是由巨噬细胞或淋巴细胞分泌得一种小分子蛋白质,能为多种外致热原如内毒素诱生。一般剂量[50-200ng/(kg、w)]rTNFα给家兔注射可引起单峰热。大剂量[10μg/(kg、w)]TNF则引起双峰热。TNF在体内与体外都能刺激IL-1得产生。体外实验表明,重组得TNF能激活单核细胞产生IL-1。TNF不耐热,700C 30min可失活。

4.为什么发热时机体体温不会无限制上升?

[答案要点] 在体温上升得同时,负调节中枢也被激活,产生负调节介质,进而限制调定点得上移与体温得升高。正负调节相互作用得结果决定体温上升得水平。因而发热时体温很少超过410C,这就是机体得自我保护功能与自稳调节机制作用得结果,具有重要得生物学意义。

5.内毒素激活产内生致热原细胞得方式有哪些?

[答案要点] 有两种方式:⑴在上皮细胞与内皮细胞首先就是LPS与血清中LPS结合蛋白(LBP)结合,形成复合物,然后LBP将LPS转移给可溶性CD14(sCD14),形成LPS-sCD14复合物在作用于细胞受体,使细胞活化。⑵在单核细胞/巨噬细胞则LPS与LBP形成复合物后,再与细胞表面CD14(mCD14)结合,形成三重复合物,从而启动细胞内激活。较大剂量得LPS可不通过CD14途径直接激活单核巨噬细胞产生EP。

6.目前研究表明NO与发热有关,其机制可能有哪些?

[答案要点] ⑴通过作用于POAH、OVLT等部位,介导发热时得体温上升;⑵通过刺激棕色脂肪组织得代谢活动导致产热增加;⑶抑制发热时负调节介质得合成与释放。

7.体温上升期有哪些主要得临床特点?为什么会出现这些表现?

[答案要点] 主要得临床表现就是畏寒、皮肤苍白,严重者出现寒战与鸡皮。由于皮肤血管收缩血流减少表现为皮肤苍白。因皮肤血流减少,皮温下降刺激冷感受器,信息传入中枢而有畏寒感觉。鸡皮就是经交感神经传出得冲动引起皮肤立毛肌收缩所致。寒战就是骨骼肌不随意得节律性收缩,就是由寒战中枢得兴奋引起,此中枢位于下丘脑后部,靠近第三脑室壁,正常时被来自于POAH得热敏神经元得神经冲动所抑制,当POAH受冷刺激时,这种抑制被解除,随即发生寒战。

8.试述高热稽留期得体温变化及其机制。

[答案要点] 当体温调节到与新得调定点水平相适应得高度,就波动于较高水平上,这段时期就称为高温持续期,称为高峰期或高热稽留期。此期病人自觉酷热,皮肤发红、干燥。病人得中心体温已达到或略高于体温调定点新水平,故下丘脑不再发出引起“冷反应”得冲动。皮肤血管有收缩转为舒张,浅层血管舒张使皮肤血流增多,因而皮肤发红,散热增加。因温度较高得血液灌注使皮温升高,热感受器将信息传入中枢而使病人有酷热感。高热时水分经皮肤蒸发较多,因而,皮肤与口舌干燥。

9.试述体温下降期得体温变化及其机制。

[答案要点] 此期机体得体温开始下降。机体经历了高温持续期后,由于激活物、EP及发热介质得消除,体温调节中枢得调定点返回到正常水平。由于血液温度高于调定点得阈值,故热敏神经元得放电增强,使散热增加,患者皮肤血管扩张,汗腺分泌增加,由于冷敏神经元活动受抑制而使产热减少,体温开始下降,逐渐恢复到正常调定点相适应得水平。

10.发热时机体心血管系统功能有哪些变化?

[答案要点] 体温每升高10C,心率增加18次/分。这就是血温增高刺激窦房结及交感肾上腺髓质系统得结果。心率加快可增加每分心输出量,就是增加组织血液供应得代偿性效应,但对心肌劳损或有潜在性病变得病人,则因加重心肌负担而诱发心力衰竭。寒战期动脉血压可轻度上升,就是外周血管收缩,阻力增加,心率加快,使心输出量增加得结果。在高峰期由于外周血管舒张,动脉血压轻度下降。但体温骤降可因大汗而失液,严重者可发生失液性休克。

关于发烧的一些知识 一、免疫系统及其三大功能 免疫系统:是由免疫器官、免疫活细胞和免疫分子组成的,它们共同担负起捍卫人体健康的责任。人体的免疫系统是机体保护自身的防御性组织。 免疫系统功能:人们一般认为医学上谈的免疫就是大家俗称的“抵抗力”,其实不然,免疫应该包括防御、自身稳定、免疫监视三大功能。 目前,一些专家认为:孩子出生时免疫器官和免疫细胞均以相当完善,但是为什么出现越小的孩子表现出的免疫能力越低呢?主要是免疫系统没有经验,因为没有机会接触抗原,所以不能建立免疫记忆的应答。 免疫力是在机体与各种致病因子的不断斗争过程中形成并逐渐加强的。 所以家长须清醒地认识到:婴幼儿阶段的孩子容易生病是很正常的事,没必要过于紧张。机体只有在不断与疾病抗争的过程中,免疫系统得到了锻炼(获得经验),才能真正发育成熟,机体的免疫力就会增强。只要人的免疫系统正常运作,人就不会生病,即使有了小病也会很快康复的。 二、发烧的真相(摘自曾志峰博客) 很多人认为发烧就是疾病本身,只要能够降温退烧,就代表病已经好了。所以坊间流行各种各样的退烧方法,也有各种各样的退烧药物。 其实,如果不是连续几周体温超过40°C以上的话,我们不需要太过于害怕发烧。因为发烧能够提高人体免疫系统的抵御能力,从而帮助身体对抗感染或者其他疾病。 今天我们来了解一下发烧是如何激活免疫反应的。 一旦发热温度到达38.5°C,血液中的免疫防御水平在6小时内会增加一倍。 很多人将38.5°C界定为是否用药退烧的一个临界点。其实38.5°C对于身体来说才是刚刚开始,如果一达到38.5°C就退烧的话,会让身体很多的工作半途而废。所以欧洲许多医学工作者建议将用药退烧的临界点设在40.5°C。在保证身体水分充足且情志清楚的前提下,不要急着退烧。 回到发烧如何激活免疫反应的话题中来,看看发烧时身体里面会发生什么事

一、某男,70岁,以“胸闷、气短一小时”为主诉入院,诊断为“冠心病?”,给予扩 冠、营养心肌等治疗,病情略缓解,之后突然出现呼吸、心跳停止,经抢救无效死亡。 患者家属认为死因不明,对医院的诊断和治疗提出疑问。请问:在这种情况下,应如何处理? 二、答案;1医院许保留完整的临床资料,包括病志和各项辅助检查结果。 2对家属有疑问,发生医疗纠纷的病例,应做尸体解剖。尸检必须由医院和死者法定监护人双方同意,签字后方可进行。尸检应在死者后48小时以内,由卫生部门指定医院病理解剖技术人员进行,有条件的应请当地法医参加。 二、男性,67岁,既往有高血压病病史25年。尸检见:左、右冠状动脉粥样硬化,且以左支为重,左心室壁厚1.5cm,有苍白色病灶。镜下大片心肌细胞核溶解消失,胞浆均质红染,病灶周围部分心肌细胞体积增大,染色变深,部分心肌细胞体积缩小,核周有褐色颗粒样物。心肌间质中脂肪组织丰富,由心外膜伸入至心肌细胞间。脾小体中央动脉和肾入球小动脉管壁增厚、均匀粉染,管腔狭窄。请问该心脏、脾脏和肾脏发生了哪些基本病变? 参考答案: 该患者心脏发生了心肌坏死(心室壁苍白色病灶,心肌细胞核溶解消失,胞浆均质红染)、心肌细胞肥大(左心室增厚,心肌细胞体积增大,染色深)、萎缩(心肌细胞体积缩小)、病理性色素沉积(心肌细胞周有褐色颗粒,为脂褐素)、心肌脂肪浸润(脂肪组织伸入心肌细胞间)。肾脏、脾脏发生玻璃样变(心、小动脉管壁增厚、均质红染)等基本病理变化。 三、患者,男性,46岁。因腹痛、腹胀、发热并呕吐及便秘5天入院。入院时腹部明显膨隆,叩诊呈鼓音。右下腹可扪及14cm*19 cm包块,有明显压痛,腹部其他部位有轻压痛,肌稍紧张,肠鸣音微弱。诊断为阑尾脓肿合并肠麻痹。行保守治疗。3天后,腹痛加重并出现明显中毒症状而再次住院,即行剖腹探查,术中见腹腔有血性混浊液500ml,右下腹有8 cm*5 cm之脓肿,脓肿边缘有约20 cm的小肠段呈黑色。此坏死肠管之两端扭曲折叠粘连成团块,行手术切除。切除呈黑色18 cm小肠。剖开肠管肠内容物呈血性。 问题: 该病例诊断是? 引起此类坏疽的常见原因有哪些,机制是? 此类环疽最佳处理方式是?如不及时处理可能造成什么严重后果? 试解释病人为什么出现上述临床表现。 缺血性肠坏死 四、患者男,37岁,以“规律性上腹痛2年,加重一周”为主诉入院。查体:上腹部剑突下偏左有压痛。胃镜检查提示“胃窦部溃疡”。经给予甲氰咪胍等制酸剂和氢氧化铝凝胶等胃粘膜保护剂治疗,症状逐渐缓解,6周后复查胃镜见胃溃疡已愈合。请问:在胃溃疡愈合过程中都有哪些组织的再生?其中哪些组织的再生属完全再生?哪些是不完全再生? 参考答案:该患者的病理诊断为胃窦部消化性溃疡。溃疡为皮肤、粘膜较深的坏死性缺损。

一、传染病核心知识 集中发热疫情 1.聚集:2天内,学校托幼机构在同一班级或集体单位同一部门出 现集中发热病人5例以上(含5例),或同一宿舍或同一办公室超过3例以上(含3例) 2.暴发:7天内,在同一学校、幼托机构或其他集体单位出现10 例 及以上有流行病学关联的流感样病例 3.突发:7天内,在同一学校、幼儿园或其他集体单位发生30例及 以上流感样病例,或5例及以上因流感样症状住院病例(不包括门诊留观病例),或发生2例及以上流感样病例死亡。 手足口病疫情 1.聚集:一周内,同一托幼机构或学校等集体单位发生5例以上, 但不足10例手足口病病例;或同一班级(或宿舍)发生2例及以上手足口病病例; 2.暴发及突发:一周内,同一托幼机构或学校等集体单位发生10 例及以上手足口病病例. 集中急性胃肠炎疫情 1.聚集:3天内,同一学校、托幼机构、等集体单位或场所,发生3例以上有流行病学关联的诺如病毒感染病例。

2.暴发:7 天内,同一学校、托幼机构、等集体单位或场所,发生20例以上有流行病学关联的诺如病毒感染病例,其中至少2例是实验室诊断病例。 3.突发:1周内,同一学校、幼儿园、自然村寨、社区、建筑工地等集体单位中发生20例及以上感染性腹泻病例,或死亡1例及以上。 诺如病毒感染性腹泻聚集性疫情:是指3天内,同一班发生3例及以上。,出现呕吐和/或24小时腹泻>=3次,有流行病学关联病例。 爆发病情是指一周内,同一托幼机构或学校集体单位发生20例及以上。 二、诺如病毒消毒:键之素片 1.呕吐物、:用抹布沾取5000-10000mg/L的含氯消毒剂完全覆盖,30分钟后收取,再用键之素浸过的拖把拖地。(1000毫升水放250毫克的键之素片20片) 2.拖地:拖把专用,用5000-10000mg/L的含氯消毒剂浸泡后拖地再清洗。 3.物表消毒:1000mg/L的含氯消毒剂消毒。(1000毫升水放250毫克的键之素片4片)

精确总热负荷的计算 按照空调设计中负荷计算的要求,精确空调负荷的确定方法如下: 1:机房主要热量的来源 2设备负荷(计算机及机柜热负荷); 2机房照明负荷; 2建筑维护结构负荷; 2补充的新风负荷; 2人员的散热负荷等。 2其他 热负荷分析: (1)计算机设备热负荷: Q1=860xPxη1η2η 3 Kcal/h Q:计算机设备热负荷 P:机房内各种设备总功耗 η1:同时使用系数 η2:利用系数 η3:负荷工作均匀系数 通常,η1η2η3取0.6—0.8之间, 本设计考虑容量变化要求较小,取值为0.7。 (2)照明设备热负荷: Q2=CxP Kcal/h P:照明设备标定输出功率 C:每输出1W放热量Kcal/hw(白炽灯0.86口光灯1)根据国家标准《计算站场地技术要求》要求,机房照度应 大于2001x,其功耗大约为20W/M2以后的计算中,照明 功耗将以20 W/M2为依据计算。 (3)人体热负荷 Q3=PxN Kcal/h N:机房常有人员数量 P:人体发热量,轻体力工作人员热负荷显热与潜热之和,在室温为21℃和24℃时均为102Kcal。 (4)围护结构传导热 Q4=KxFx(t1-t2) Kcal/h K:转护结构导热系统普通混凝土为1.4—1.5

F:转护结构面积 t1:机房内内温度℃ t2:机房外的计算温度℃ 在以后的计算中,t1-t2定为10℃计算。 屋顶与地板根据修正系数0.4计算。 (5)新风热负荷计算较为复杂,在此方案中,我们以空调本身的设备余量来平衡,不另外计算。 (6)其他热负荷 除上述热负荷外,在工作中使用的示波器、电烙铁、吸尘 器等也将成为热负荷,由于这些设备功耗小,只粗略根据 其输入功率与热功当量之积计算。Q5=860xP 机房精密空调工程总热负荷的计算 本机房主要的热负荷来源于设备的发热量及维护结构的热负荷。因此,我们要了解主设备的数量及用电情况以确定精密空调的容量及配置。根据以往经验,除主要的设备热负荷之外的其他负荷,如机房照明负荷、建筑维护结构负荷、补充的新风负荷、人员的散热负荷等,如不具备精确计算的条件,也可根据机房的面积按经验进行测算。 专业机房精密空调的设备选型 1、机房空调制冷负荷的计算方法 精确计算法" 综合考虑计算以下因素产生的负荷,使用这种计算方式对空调负荷选择而言相对比较准确:根据机房所在地区的气候条件,考虑一年中的最大负荷工况。 围护结构的外围负荷(包含墙体传热以及太阳直射所造成的空调负荷) 机房内设备发热量 机房内新风负荷 机房气流组织以及消除局部温差所需要的循环风量。 机房的扩容以及备用需求。 根据机房面积估算法" υ 按照机房内面积空间进行相应估算,在一般小型集中机房中,我们一般按照300W/m2~550W/m2来估算机房内的空调负荷,而每平方米的空调负荷量要根据机房内设备的发热及密集程度确定,一般常规小型机房选取400 W/m2就可以。 设备特别密集的机房需要单独估算机房负荷及气流方式,选取600 W/m2~1000 W/m2。υ " 根据机房设备供电量估算法 υ 按照机房内总配电功率乘以相应系数进行估算,系数大小根据机房设备的种类以及使用频率确定,一般选取0.5~0.9。 2、机房空调的风量计算方法

. 一、感染性疾病 1、败血症:病人常有高热、畏寒寒战,明显中毒症状,查体可见皮肤粘膜瘀点瘀斑,血象白细胞显著升高,以中性粒细胞为主,抗感染治疗有效。本患者虽有高热,但无明显中毒症状,血常规白细胞不高,经头孢哌酮舒巴坦及替考拉宁抗感染治疗无效,考虑败血症可能性不大。可做血培养、中段尿培养、肺部薄层CT、腹部B超以排除菌血症、尿路感染、肺部感染、隔下脓肿等疾病。 2、感染性心内膜炎:患者常有间歇性发热,可见肢端末梢时有疼痛或瘀点瘀斑,听诊心脏原有心脏杂音性质改变或无杂音患者新出现杂音,做心脏彩超以辅助诊断。 3、病毒感染:如EB病毒感染,常见发热、咽痛、皮疹、肝功能异常,可累及肾脏,致造血系统异常,外周血涂片可见异性淋巴细胞增多。查外周血涂片,可进一步做EBV-DNA检测,以辅助诊断。 二、非感染性疾病 1、皮肌炎:患者可有发热、对称性近端肌肉乏力、疼痛和触痛,可有声音嘶哑、吞咽困难,伴特征性皮肤损害如以眶周为中心的浮肿性紫红斑,查体受累肢体肌力下降,查肌浆酶生升高,本病可能性极大,已预约肌电图,必要时做肌肉活检以辅助诊断。 2、红斑狼疮:大多数病人患有皮疹,以颧颊部水肿性蝶形红斑最常见,指(趾)节伸面暗红斑和甲周以及末节指(趾)关节屈面红斑为特征性;可累及前额、耳垂、肩胛、上臂、四肢大关节伸面、手背等处。多有发热,90%以上有关节肿痛,可呈游走性疼痛。可出现脱发,肾脏、心脏时常受累,常累及呼吸、消化、神经等多系统。造血系统常表现为贫血、白细胞减少、血小板减少,患者目前不能排除红斑狼疮的可能,查自身抗体以辅助诊断。 3、淋巴瘤:由于病变部位及范围不同,淋巴瘤的临床表现变化多端。可有淋巴结肿大,无痛性、进行性肿大常为首发症状,尤以颈部淋巴结为多见。发热、消瘦、盗汗为主要全身症状,发热热型多不规则,可呈持续性高热,也可间歇性低热。特异性皮肤损害多见于T细胞成人白血病/淋巴瘤综合征,本病可侵及肝、脾、肾、胃肠道等多个器官。预约全身浅表淋巴结B超,必要时行淋巴结活检。并做骨髓活检以辅助诊断。 4、药物热:常有发热、皮疹、可累及血液系统,本患者有发热、血常规示两系显著下降,要考虑药物热可能。 5、血管炎:可表现为高热,通常累及小动脉、小静脉,好发于老年人。多伴有皮疹,常累及多脏器,常见肾脏损害,查自身抗体如ANCA常阳性,予查自身抗体以辅助诊断。 6、实体肿瘤:多发生于老年人,常有消耗症状,及相应脏器占位病变,可查肿瘤标记物或做相关影像学检查以排除之。 7、成人still病:表现为发热、咽痛、大关节肿痛、肝脾肿大、皮疹、WBC升高,中性粒细胞为主。 .

发热 1概述 发热(fever)是指在致热原作用下,体温调节中枢的调定点(set point)上移而引起的调节性体温升高,当体温上升超过正常值0.5℃时,称为发热。也称为调节性体温升高。 发热反应是机体对疾病的一组复杂的病理生理反应,包括体温调节中枢调定点上移所引起的核心体温的升高、内分泌、免疫及急性期反应等。 非调节性体温升高,又称为过热,此时调定点并未移动,但由于体温调节功能失调、散热障碍或产热器官功能异常,使体温被动性升高,其程度可超过调定点水平,这类体温升高称为过热(hyperthermia)。临床见于:甲状腺功能亢进、全身性麻醉药(如氟烷、甲氧氟烷等)等导致的高热;散热障碍见于:环境高温、先天性汗腺缺乏症等。 生理性体温升高是在某些生理条件下,如:剧烈运动、月经前期、心理应激时,其体温也可超过正常值0.5℃,但其本质并非发热,而属于生理性反应。例如,剧烈运动时体温可升至38℃,甚至更高,这是由于产热过多所致。月经前期、妊娠期体温可轻度升高,与孕激素分泌过多有关。 发热不是独立的疾病,而是一种病理过程。发热常常出现于疾病的早期,而首先被患者察觉,因而,发热是疾病的信号之一,也是重要的临床表现。 2发热的原因与机制 致热原(pyrogen)是指具有致热性或含致热成分,并能作用于体温调节中枢引起人体和动物发热的物质,包括来自体外(外致热原)或某些体内产物(内生致热原)。 发热激活物是指通过激活产内生致热原细胞,产生和释放内生致热原而引起发热的物质。 2.1外致热原 2.1.1细菌及其毒素 (1)革兰阴性细菌与内毒素 革兰阴性细菌进入体内引起发热,主要是内毒素的作用。内毒素(endotoxin, ET)为革兰阴性细菌的菌壁成分,其活性成分是脂多糖(lipopolysaccharide, LPS),由O-特异侧链、核心多糖和脂质A三个部分组成。脂质A是致热的主要成分。ET是最常见的外致热原,有明显的耐热性,160℃、2小时才能灭活,一般方法难以去除,ET的分子量很大(1000~2000kD),不易透过血脑屏障。体外实验表明,微量的ET与白细胞共同培养,可使后者产生和释放内生致热原;家

一、选择题 1.下列有关发热概念的叙述哪一项是正确的() A.体温超过正常值0.6℃ B.产热过程超过散热过程 C.是临床上常见的疾病 D.由体温调节中枢调定点上移引起的体温升高 E.由体温调节中枢调节功能障碍引起的体温升高2.人体最重要的散热途径是() A.肺 B.皮肤 C.尿 D.粪 E.肌肉 3.下述哪一种体温升高属于过热() A.妇女月经前期 B.妇女妊娠期 C.剧烈运动后 D.先天性无汗腺 E.流行性脑膜炎 4.体温调节中枢的高级部分是() A.视前区-前下丘脑 B.延脑 C.桥脑 D.中脑 E.脊髓 5.炎热环境中皮肤散热的主要形式是() A.发汗 B.对流 C.血流 D.传导 E.辐射 6.引起发热的最常见的病因是() A.淋巴因子 B.恶性肿瘤 C.变态反应 D.细菌感染 E.病毒感染 7.输液反应出现的发热其产生原因多数是由于() A.变态反应 B.药物的毒性反应 C.外毒素污染 D.内毒素污染 E.霉菌污染

8.下述哪种物质属内生致热原() A.革兰阳性细菌产生的外毒素 B.革兰阴性菌产生的内毒素 C.体内的抗原抗体复合物 D.体内肾上腺皮质激素代谢产物本胆烷醇酮 E.单核细胞等被激活后释放的致热原 9.近年来证明白细胞致热原(LP)与下述哪种物质相一致() A.肿瘤坏死因子 B.组织胺 C.淋巴因子 D.IL-1 E.IL-2 10.发热的发生机制中共同的中介环节主要是通过() A.外致热原 B.内生致热原 C.前列腺素 D.5-羟色胺 E.环磷酸腺苷 11.下述哪一种细胞产生和释放白细胞致热原的量最多() A.中性粒细胞 B.单核细胞 C.嗜酸粒细胞 D.肝脏星形细胞 E.淋巴细胞 12.茶碱增强发热反应的机制是() A.增加前列腺素 B.增强磷酸二酯酶活性 C.抑制磷酸二酯酶活性 D.抑制前列腺素合成 E.使肾上腺素能神经末梢释放去肾上腺素 13.内毒素是() A.革兰阳性菌的菌壁成分,其活性成分是脂多糖B.革兰阴性菌的菌壁成分,其活性成分是脂多糖 C.革兰阳性菌的菌壁成分,其活性成分是核心多糖 D.革兰阴性菌的菌壁成分,其活性成分是核心多糖 E.革兰阴性菌的菌壁成分,其活性成分是小分子蛋白质14.多数发热发病学的第一环节是() A.产热增多,散热减少 B.发热激活物的作用 C.内生致热原的作用 D.中枢发热介质参与作用 E.体温调定点上移 15.体温上升期的热代谢特点是() A.产热和散热平衡

病历讨论 病史:患者郑**,男,25岁,因“反复发热2个月余”为主诉于2006年07月 11日10时40分步行入院。缘于入院前2个月前无明显诱因出现畏寒,乏力,继而发热,体温波动于38.3-38.5℃,伴膝关节酸痛,发热时食欲欠佳,无其它关节酸痛,无夜间盗汗、无纳差,无咳嗽、咳痰,无咯血,无胸痛、胸闷,无呼吸困难,无腹胀,无恶心、呕吐,无双下肢浮肿,无皮疹,无尿频、尿急、尿痛,大便次数较平时增多,2-3次/天,糊状、色偏黑,。就诊于**医院查血常规:WBC 10.2×10^9/L,肥达氏反应阴性,予以“阿奇霉素、左氧氟沙星、利福平”等治疗,未见明显好转。昨起出现血便,约250ml,1次/天,暗红色,伴下腹痛便后缓解。今为进一步诊疗,转诊我院,门诊拟“发热待查”收住入院。发病以来,患者精神状态一般,睡眠及食欲正常,小便正常,体重下降约10公斤。既往有胃炎病史,否认既往有肝炎、肺结核等传染病史,否认外伤手术史,否认输血史,否认药物过敏史,预防接种史具体不详。 婚育史:未婚未育。 入院查体:T:38.4℃P:80 次/分R:20 次/分BP:110/72mmHg 神清, 全身皮肤粘膜无皮疹、焦痂及出血点,全身浅表淋巴结未扪及肿大,睑结膜及口唇稍苍白,咽无充血,双侧扁桃体无肿大,颈软,双肺呼吸音清,未闻及干湿性罗音。心率80次/分,律齐,各瓣膜听诊区无明显的病理性杂音。腹软,全腹无压痛、反跳痛,未触及包块,肝脾肋下未触及。肛门指检未及明显肿块,指套无血迹。脊柱、四肢无畸形,关节无红肿、疼痛及皮下结节,双下肢无浮肿,巴氏征阴性。 入院后相关检查: (2006.7.11):血常规WBC 10.5×10^9/L ,N 79.9% ,Hb 95g/L,PLT 270×10^9/L; 急诊全套:GLU 8.4mmol/L,BUN 2.2mmol/L,K 3.3mmol//L,Ca 1.9mmol/L; 血凝:PT 14.8s,DD 0.79ug/ml; (2006.7.12):尿常规:胆红素1+,酮体1+; 粪便常规:白细胞1+,霉菌1+; HAA :阴性; NAP积分:281分; 血沉:54mm/L; (2006.7.13)自身免疫性抗体:-; 基因芯片:无异常; (2006.7.15):粪便找碳酸杆菌:未找到; 胸部CT平扫未见明显异常征象; (2006.7.17):HIV -; 肠镜:结肠溃疡性质待定,病理送检结肠粘膜组织,呈慢性炎症,粘膜糜烂,肉芽增生,间质多量淋巴细胞浸润,恶性淋巴瘤待排,建议短期规范抗炎治疗后复查;免疫组化染色:淋巴细胞CD20 +,CD79a + ,CD3 2+,CD45RO

1. 发热是体温调定点 A.上移,引起的调节性体温升高 B.下移,引起的调节性体温升高 C.上移,引起的被动性体温升高 D.下移,引起的被动性体温升高 E.不变,引起的调节性体温升高 考生答案:A 参考答案:A 得分:4 分(此题满分:4分) 2. 关于发热本质的叙述,下列哪项是正确的? A.体温超过正常值0.5摄氏度 B.产热过程超过散热过程 C.是临床上常见的疾病 D.由体温调节中枢调定点上移引起 E.由体温调节中枢调节功能障碍引起 考生答案:A 参考答案:D 得分:0 分(此题满分:4分) 3. 下列哪种情况体温升高属于发热? A.甲状腺功能亢进 B.急性肺炎 C.环境高温 D.妇女月经前期 E.先天性汗腺缺乏 考生答案:A 参考答案:B 得分:0 分(此题满分:4分) 4. 下列哪种情况下的体温升高属于过热? A.妇女月经前期 B.妇女妊娠期 C.剧烈运动后 D.流行性感冒 E.中暑 考生答案:A 参考答案:E 得分:0 分(此题满分:4分) 5. 下列哪种物质是发热激活物? A.IL-1 B.IFN C.TNF

D.MIP-1 E.抗原抗体复合物 考生答案:E 参考答案:E 得分:4 分(此题满分:4分) 6. 下列哪种物质是血液制品和输液过程的主要污染物? A.内毒素 B.外毒素 C.血细胞凝集素 D.螺旋体 E.疟色素 考生答案:C 参考答案:A 得分:0 分(此题满分:4分) 7. 下列哪种物质不是发热激活物? A.尿酸结晶 B.流感病毒 C.螺旋体 D.抗原抗体复合物 E.白细胞致热原 考生答案:A 参考答案:E 得分:0 分(此题满分:4分) 8. 引起发热最常见的病因是 A.变态反应 B.病毒感染 C.细菌感染 D.恶性肿瘤 E.无菌性炎症 考生答案:C 参考答案:C 得分:4 分(此题满分:4分) 9. 下列哪种物质属于内生致热原? A.革兰阳性菌产生的外毒素 B.革兰阴性菌产生的内毒素 C.体内的抗原抗体复合物 D.体内肾上腺皮质激素代谢产物 E.巨噬细胞被激活后释放的IL-1 考生答案:E 参考答案:E

发热鉴别诊断 一急性发热 (一)感染性发热 1呼吸道病毒性感染本组疾病占急性呼吸道疾病的70%-80%。由鼻病毒、流感病毒后流感病毒腺病毒、呼吸道合胞病毒。ECHO病毒柯萨奇病毒等引起,其临床特点为多种表现。上呼吸道感染症状大多较轻而细支气管炎和肺炎的症状较重。诊断主要依据临床表现、白细胞计数和X线检查及对抗生素的治疗反应等近年由于诊断技术的进展,可用免疫荧光法和酶联免疫吸附试验(ELISA)快速诊断方法可确定病原。常见有流行性感冒;普通感冒;腺咽结膜热;疱疹性咽峡炎;细支气管炎;肺炎等。须与呼吸道细菌性感染鉴别。 2严重急性呼吸综合征(severe acute respire-atory 、、syndrome,SARS)该病于2002年11月首发在我国广东省,是一种由冠状病毒引起的以发热呼吸道症状为主要表现的具有明显传染性的肺炎,重症患者易迅速进展为急性呼吸窘迫综合征(ARDS)而死亡。对于有SARS 流行病学依据有发热、呼吸道症状和肺部体征,并有肺部X线CT等异常影像改变,能排除其他疾病诊断者,可以做出SARS临床诊断在临床诊断的基础上,若分泌物SARS冠状病毒RNA(SARS COV RNA)检测阳性,或血清SARS COV抗体阳转或抗体滴度4倍及以上增高,则可确定诊断。SARS COV分离是确立病原学诊断的“金标准”但其分离只允许在防护严密的p3实验室进行,且体外细胞培养分离方法复杂且烦琐,不适合临床实验室作为诊断的手段具备以下三项中的任何一项,均可诊断为重症SARS:①呼吸困难,成人休息状态下呼吸频率≥30次/min且伴有下列情况之一:胸片显示多叶病变或病灶总面积在正位胸片上占双肺总面积的1/3以上;48h内病灶面积增大>50%且在正位胸片上占双肺总面积的1/4以上。②出现明显的低氧血症,氧合指数<40 kPa(300mm-Hg)③出现休克或多器官功能障碍综合征(MODS)。 3肾综合征出血热(HFRS)主要依据: ①流行病学资料除新疆、西藏、青海台湾省及自治区外,其他省市均有报告。高度散发有明显季节性。多数地区(野鼠型)在10-12月为大流行高峰,部分地区在5-7月小流行褐家鼠型发病≥高峰在3-5月。有直接或间接与鼠类及其排泄物接触史;②临床特点,具有发热出血、肾损害三大主症及五期经过(发热期、低血压休克期少尿期、多尿期、恢复期X③白细胞计数增高可有类白血病反应,病后五1~2d出现异形淋巴细胞(≥7%),血小板减少蛋白尿且短期急剧增加,若有膜状物可明确诊断;④HFRS抗体IgM1:20阳性,用于早期诊断病后1-2d出现,4-5d阳性率达89%~98%。双份血清HFRS抗体IgG恢复期比早期有4倍以上增长也可确诊。 4传染性单核细胞增多症由EB病毒引起,全年均可散发,见于青少年特点是发热、咽峡炎、颈后淋巴结肿大肝脾肿大。白细胞计数正常或稍低,单核细胞增高并伴有异形淋巴细胞(>10%)嗜异性凝集试验1:64阳性,抗EBV IgM阳性,可明确诊断 5流行性乙型脑炎有严格季节性,绝大多数病例集中在7、89月。以10岁以下儿童为主,近年成人和老年人发病率较前增高可能与儿童普遍接受预防接种有关。特点为起病急、高热意识障碍、惊厥、脑膜刺激征脑脊液异常等。结合流行季节,一般诊断较易不典型者依

电机发热温度标准值 通常我们衡量电机发热程度是采用“温升”而不是用“温度”,当“温升”突然增大或超过最高工作温度时,说明电机已发生故障。下面就一些基本概念进行讨论。 1 绝缘材料的绝缘等级 绝缘材料按耐热能力分为Y、A、E、B、F、H、C 7个等级,其极限工作温度分别为90、105、120、130、155、180℃、及180℃以上。 所谓绝缘材料的极限工作温度,系指电机在设计预期寿命内,运行时绕组绝缘中最热点的温度。根据经验,A级材料在105℃、B级材料在130℃的情况下寿命可达10年,但在实际情况下环境温度和温升均不会长期达设计值,因此一般寿命在15~20年。如果运行温度长期超过材料的极限工作温度,则绝缘的老化加剧,寿命大大缩短。所以电机在运行中,温度是寿命的主要因素之一。 2 温升 温升是电机与环境的温度差,是由电机发热引起的。运行中的电机铁芯处在交变磁场中会产生铁损,绕组通电后会产生铜损,还有其它杂散损耗等。这些都会使电机温度升高。另一方面电机也会散热。当发热与散热相等时即达到平衡状态,温度不再上升而稳定在一个水平上。当发热增加或散热减少时就会破坏平衡,使温度继续上升,扩大温差,则增加散热,在另一个较高的温度下达到新的平衡。但这时的温差即温升已比以前增大了,所以说温升是电机设计及运行中的一项重要指标,标志着电机的发热程度,在运行中,如电机温升突然增大,说明电机有故障,或风道阻塞或负荷太重。 3 温升与气温等因素的关系 对于正常运行的电机,理论上在额定负荷下其温升应与环境温度的高低无关,但实际上还是受环境温度等因素影响的。 (1) 当气温下降时,正常电机的温升会稍许减少。这是因为绕组电阻r下降,铜耗减少。温度每降1℃,r约降0.4%。 (2)对自冷电机,环境温度每增10℃,则温升增加1.5~3℃。这是因为绕组铜损随气温上升而增加。所以气温变化对大型电机和封闭电机影响较大。 (3) 空气湿度每高10%,因导热改善,温升可降0.07~0.38℃,平均为0.19℃。 (4) 海拔以1 000 m为标准,每升100 m,温升增加温升极限值的1%。 4 极限工作温度与最高允许工作温度 通常说a级的极限工作温度为105℃,a级的最高允许工作温度是90℃。那么,极限工作温度与最高允许工作温度有何不同?其实,这与测量方法有关,不同的测量方法,其反映出的数值不同,含义也不一样。 (1) 温度计法其测量结果反映的是绕组绝缘的局部表面温度。这个数字平均比绕组绝缘的实际最高温度即“最热点”低15℃左右。该法最简单,在中、小电机现场应用最广。 (2) 电阻法其测量结果反映的是整个绕组铜线温度的平均值。该数比实际最高温度按不同的绝缘等级降低5~15℃。该法是测出导体的冷态及热态电阻,按有关公式算出平均温升。 (3) 埋置温度计试验时将铜或铂电阻温度计或热电偶埋置在绕组、铁心或其它需要测量预期温度最高的部件里。其测量结果反映出测温元件接触处的温度。大型电机常采用此法来监视电机的运行温度。 各种测量方法所测量到的温度与实际最高温度都有一定差值,因此需将绝缘材料的“极限工作温度”减去此差值才是“最高允许工作温度”。

发热门诊常见疾病的诊断与鉴别诊断 一.发热相关知识的系统性回顾: 高级中枢:视前区下丘脑前部(POTH) (一)体温调节中枢次级中枢:延髓,脊髓 大脑皮层也参与大脑皮层的行为性调节 稽留热:体温持续在39-40 0C,达数天或数周之久,24小时内 体温波动不超过1 0C。可见于大叶性肺炎、伤寒、副伤寒、 斑疹伤寒、羌虫病 驰张热:体温在24小时内波动达20C或更多。可见于结核病、败 血症、局灶性化脓性感染、支气管肺炎、渗出性胸膜炎、 感染性心内膜炎、风湿热、恶性网状细胞病等,也见于 伤寒和副伤寒。 间歇热:体温突然上升达到39 0C以上,往往伴有恶寒或寒战, 历数小时后又下降至正常,大汗淋漓,经一至数天后又再 突然升高,如此反复发作。是间日疟、三日疟的特点,也 可见于化脓性局灶性感染。 二)常见热型波状热:体温在数天内逐渐上升至高峰,然后逐渐下降至常温或 微热状态,不久又再发热,呈波浪状起伏。可见于布鲁 菌病、恶性淋巴瘤、脂膜炎、周期热等。 再发热:又称回归热,热型特点是高热期与无热期各持续若干天, 周期地互相交替。可见于回归热、鼠咬热等。 不规则热:发热持续时间不定,变动无规律。可见于流感、支气 管性肺炎、渗出性胸膜炎、感染性心内膜炎、恶性疟、 风湿热等。 双峰热:体温曲线在24小时内有两次高热波峰,形成双峰。可见 于黑热病。恶性疟、大肠埃希菌败血症、铜绿假单胞菌 败血症等。 双相热:第一次热程持续数天,然后经一至数天的解热,又突然 发生第二次热程,持续数天而完全解热。此型可见于某 些病毒感染,如脊髓灰质炎、淋巴细胞脉络从脑膜炎、 登革热、麻疹以及病毒性肝炎等。 注意:1.临床上热型由于受很多因素的影响而不具有典型性。 2.分析热型时还应注意到两种或两种以上热型同时存在或先后出现的现象。 3.也有学者将波状热与再发热归为反复发热。 4.后发热:此型与双相热较难区分一般是指某些感染性疾病在退热后一至数天后再次出现发热。有学者提出分析后发热与第二次发热时应该考虑到以下几种情 况:①其他感染性疾病经治疗好转,但不彻底,停药复发。②细菌感染疾病抗 菌显效,但病原菌并未完全消灭而转为L型细菌再次发热。③在原发病用药控 制退热后,一直未停药,随后再发热应想到药物热。④反复发热疾病的第二次 发热。⑤在原发病已经好转、控制的情况下,并发有关或无关的新并发症。

《病理学基础》 一、细胞、组织的适应、损伤与修复 1、简述萎缩的原因及类型。P6 答:萎缩一般可分为生理性萎缩和病理性萎缩两个类型。 生理性萎缩见于更年期后妇女的子宫和卵巢的萎缩、老年人的各器官的萎缩、青春期的胸腺萎缩等。 病理性萎缩按其发生原因可分为以下类型。 (1)营养不良性萎缩 (2)压迫性萎缩 (3)失用性萎缩 (4)去神经性萎缩 (5)内分泌性萎缩 2、简述细胞水肿的病例变化。P9 答:肉眼观察:病变器官体积增大,重量增加,包膜紧张,切面隆起,边缘外翻,颜色变淡,似开水烫过一样。 镜下观察:细胞体积增大,HE染色胞质内出现许多细小的淡红色颗粒(电镜下为为肿胀的线粒体和内质网)。若水肿进一步发展,可发展为气球样变。 3、简述脂肪变性的病例变化。P10 答:肉眼观察:脂肪变性的器官体积增大,包膜紧张,呈淡黄色,切面触之有油腻肝。 镜下观察:脂肪变性的细胞体积增大,胞质内出现大小不等的脂滴。 4、简述坏死的病理变化。P11-12 答:镜下观察:(1)细胞核的变化:细胞核的变化是细胞坏死的重要标志,主要有三种形式: ①核固缩②核碎裂③核溶解 (2)细胞质的变化:胞质中RNA丧失及蛋白质变性,致使胞质红染;胞质结 构崩解,致使胞质呈颗粒状,进而细胞膜破裂,整个细胞 完全崩解消失,溶解、吸收而消失。 (3)间质的变化:基质崩解,胶原纤维肿胀、崩解、断裂、液化,最后坏死 的胞核、胞质及崩解的间质融合成一片模糊的颗粒状、 无结构的红染物质。 肉眼观察:失活组织的特点是:1、失去原组织的光泽,颜色变苍白、浑浊; 2、失去原组织的弹性,捏起或切断后组织回缩不良; 3、失去正常组织的血液供应,摸不到动脉搏动,针 刺或清创切开时无新鲜血液流出; 4、失去正常组织的感觉和运动功能等。 5、简述坏死的类型。P12 答:根据坏死的形态变化可分为以下四种类型: (1)凝固性坏死(2)液化性坏死(3)纤维素样坏死(4)坏疽 坏疽可分为三种类型:干性坏疽湿性坏疽气性坏疽 6、简述坏死的结局。P13 答:(1)溶解吸收(2)分离排除(3)机化(4)包裹和钙化 7、简述创伤愈合的类型及特点。P17 答:根据创伤程度、有无感染及愈合情况,创伤愈合可分为以下三种类型:

大量发热病人应急预案 群体性大量发热是指在短时间内,某个相对集中的区域内同时或相继出现多名具有共同发热临床表现的患者,呈现一定的聚集性,并且不断增加,范围不断扩大。为确保人民群众身体健康和生命安全,维护正常的社会秩序;依照《突发公共卫生事件应急条例》、《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国传染病防治实施办法》;为做好防范工作,结合我院实际情况,制定本预案。 一、工作原则 遵循预防为主,常备不懈的领导,分级负责;依法防治的原则。 二、组织领导 医院设立大量发热病人领导小组,负责发生大量发热病人时统一领导、统一指挥,保证各项应急措施顺利实施。 1、大量发热病人领导小组 组长:张洪 副组长:胡海军、陈静、刘迎 成员:黄能、李烈、余艳、汪界潍、徐孟君、周吉平、卿立铭、黄国勤、赵修建、李春艳、潘建英、赖彬华、刘辉、刘欢、李丽医院设立医疗救治专家组负责大量发热病人的会诊、排查、救治,指导医疗救治等工作。 2、医疗救治专家组

组长:胡海军 副组长:陈静、李烈 成员:彭海波、徐孟君、周吉平、卿立铭、刘秀英、李春艳、刘辉、潘建英、赖彬华、江龙、刘伟 医院设立防控组负责承担和指导相关科室和个人对一切相关人员、场所、物品、环境实施隔离、消毒等防控措施。完成消毒工作督查及医疗废物正确收集、转运。负责大量发热病人信息、资料收集、汇总、上报及反馈。 3、防控组 组长:李丽 成员:廖珍、各科护士长 医院设立后勤保障组负责医疗救治药械等应急物资储备、负责清洁消毒工作落实督导检查 4、后勤保障组 组长:杨骥 成员:刘欢、竹丽红、潘利雄 三、应急准备 1、在医院入口对入院病入进行发热预检,加强对发热病人的预检分诊工作,首诊医师除对发热病人除询问病史症状和进行相应的检查外,还要仔细询问病人的流行病学史,以及接触者的个人情况,联络方式等,并记入病历,做到早发现早诊断、早隔离、早治疗。

发热 1概述 发热()是指在致热原作用下,体温调节中枢的调定点()上移而引起的调节性体温升高,当体温上升超过正常值0.5℃时,称为发热。也称为调节性体温升高。 发热反应是机体对疾病的一组复杂的病理生理反应,包括体温调节中枢调定点上移所引起的核心体温的升高、内分泌、免疫及急性期反应等。 非调节性体温升高,又称为过热,此时调定点并未移动,但由于体温调节功能失调、散热障碍或产热器官功能异常,使体温被动性升高,其程度可超过调定点水平,这类体温升高称为过热()。临床见于:甲状腺功能亢进、全身性麻醉药(如氟烷、甲氧氟烷等)等导致的高热;散热障碍见于:环境高温、先天性汗腺缺乏症等。 生理性体温升高是在某些生理条件下,如:剧烈运动、月经前期、心理应激时,其体温也可超过正常值0.5℃,但其本质并非发热,而属于生理性反应。例如,剧烈运动时体温可升至38℃,甚至更高,这是由于产热过多所致。月经前期、妊娠期体温可轻度升高,与孕激素分泌过多有关。 发热不是独立的疾病,而是一种病理过程。发热常常出现于疾病的早期,而首先被患者察觉,因而,发热是疾病的信号之一,也是重要的临床表现。 2发热的原因与机制 致热原()是指具有致热性或含致热成分,并能作用于体温调节中枢引起人体和动物发热的物质,包括来自体外(外致热原)或某些体内产物(内生致热原)。 发热激活物是指通过激活产内生致热原细胞,产生和释放内生致热原而引起发热的物质。 2.1外致热原 2.1.1细菌及其毒素 (1)革兰阴性细菌与内毒素 革兰阴性细菌进入体内引起发热,主要是内毒素的作用。内毒素(, )为革兰阴性细菌的菌壁成分,其活性成分是脂多糖(, ),由特异侧链、核心多糖和脂质A三个部分组成。脂质A是致热的主要成分。是最常见的外致热原,有明显的耐热性,160℃、2小时才能灭活,一般方法难以去除,的分子量很大 (1000~2000),不易透过血脑屏障。体外实验表明,微量的与白细胞共同培养,可使后者产生和释放内生致热原;家兔和犬静脉注射后,血清中可检测出大量的内生致热原。因此,认为性发热是由于激活产内生致热原细胞产生和释放内生致

宜州市精神病医院流感疫情处置预案 四月十二日我院四病区发生突发病人集体发热疑似流感疫情,当时我院立即组织人员做好疫情上报、配合疾控中心做好疾病标本取样以及积极开展消毒隔离治疗等基础防控工作,四月十三日下午市卫生局黄松局长带领韦文甫副局长、疾控股张敏股长以及疾控中心黎宝全副主任和三位工作人员到我院现场检查指导工作,黄松局长指示市精神病医院要高度重视疫情发展,认真做好病人和工作人员的防护工作,卫生局、疾控中心和市人民医院全力支持协助市精神病院开展好疫情防控工作,力争迅速控制疫情,防止疫情蔓延。四月十四日上午我院召开专题工作会议,组织全院力量做好疫情防控工作,防止疫情蔓延。现制定疫情处置预案如下: 一、医院立即成立专项工作组,按照市卫生局领导指示,疾控中心和市人民医院疫情防控及治疗专家组的指导意见,积极组织全院力量做好疫情防控工作,力争迅速控制疫情。 二、四病区立即启动流感疫情防控程序,做好病人和工作人员的消毒隔离等处置工作。把病区分成污染区、半污染区和清洁区,对发热疑似流感病人进行标识和隔离管理,并进行特殊诊疗监护,同时对发热疑似流感病人的所有活动进行专人跟踪监护,避免与未发热病人接触。做好重症病人的监护诊疗及转诊工作。同时做好病人卫生宣教工作,积极引

导病人配合工作。鼓励工作人员和病人接种疫苗。 三、医务科、护理部和院感科要求下临床指导及协调组织和督促具体工作落实。医务科负责组织总体工作协调,同时联络专家指导诊疗和疫情防控工作。护理部和院感科负责组织消毒隔离工作,重点抓好隔离工作,消毒范围包括病区、病人户外活动区、门诊、电梯、走道、食堂。院感科负责收集每天有关疫情信息,并在下午3时前向疾控中心上报疫情。 四、门诊部做好新入院病人的分诊工作,四病区暂时不收治新入院病人;门诊部同时做好门诊发热病人的筛查工作。药剂科做好疫情药品和物资的采购储备工作。检验科和放射科积极配合临床做好辅助检查工作,及时上报检查结果。质控科、康复公卫科和后勤部门积极配合临床需要,做好疫情防控相应工作,同时后勤食堂做好餐具消毒工作。其它病区同时做好疫情防控工作,防止疫情蔓延。行政值班坚守岗位,随时掌握疫情防控进展工作。 五、成立疫情应急处置组织机构 组长:韦程瀚院长 副组长:余利国副院长、黄学副院长 组员: 全院中层干部 办公室设在医务科,由医务科韦江东科长兼主任,医务科负责组织总体工作的协调联络和具体疫情防控工作。 2014年4月14日

二、发热时的体温调节机制 (一)体温调节中枢 1、正调节中枢:视前区下丘脑前部(POAH)含有温度敏感神经元,对于来自外周和深部的温度信息起整合作用,属于体温调节的正调节中枢,该区损伤可致体温调节障碍。 2、负调节中枢:腹中隔(VSA)、中杏仁核(MAN)和弓状核(ARC)可释放中枢解热介质,被称为负调节中枢。 (二)致热信号传入中枢的机制 1、通过下丘脑终板血管器入脑 终板血管器的毛细血管属于有孔毛细血管,对大分子物质通透性较高,内生致热源(EP)可能由此进入血管周隙。 2、经血-脑屏障入脑 这是一种较直接的信号传递方式。临床上慢性感染、损伤性病变、颅脑炎症等引起血-脑屏障通透性增大时,EP主要通过此途径进入脑内。EP也可能从脉络丛部位渗入或者易化扩散入脑,通过脑脊液循环分布到视前区下丘脑前部(POAH)。 (三)发热的中枢调节介质 EP作用于体温调节中枢,引起发热中枢介质的释放,进而使调定点上移。 1、正调节介质 (1)前列腺素E2(PGE2):是重要的中枢发热介质,其制热敏感点在POAH。 (2)环磷酸腺苷(cAMP):重要发热介质。磷酸二酯酶抑制剂能提高脑内cAMP的浓度,同时增加PGE2和内毒素导致的发热反应;磷酸二酯酶激活剂可引起相反作用;当内生致热原性发热出现热限时,也会限制脑内cAMP浓度升高。 (3)促肾上腺皮质激素释放激素(CRH):主要分布在室旁核和杏仁核。白细胞介素-6能使下丘脑释放CRH, CRH可能是通过c AMP调控发热反应。 (4)Na+/Ca2+比值:给动物侧脑室内灌注Na+可使体温升高,灌注Ca2+可引起体温下降,降钙剂灌注入脑室也可引起体温上升,所以Na+/Ca2+比值增大能上移调定点引起发热反应。 2、负调节介质 (1)精氨酸血管加压素(AVP):即抗利尿激素。动物实验表明,在脑内注射微量AVP,可降低EP、PGE2诱导的发热反应;用AVP拮抗剂或受体阻断剂可以阻断AVP的解热作用。(2)黑素细胞刺激素(α-MSH):是腺垂体分泌的多肽激素。它可以减弱EP引起的发热反应。 (3)膜蛋白A1:是一种钙依赖性磷脂结合蛋白,主要存在于脑、肺中。糖皮质激素发挥解热作用依赖于脑内膜蛋白A1的释放。

发热待查的临床诊断 一、概述: 1、发热的定义: 发热(fever,pyrexia):是指病理性体温升高,使人体对于致病因子的一种全身性反应。当晨起休息时体温超过正常体温范围或一日之间体温相差在1℃以上时称为发热。正常人体温范围:口腔温度(舌下测量)36.3~37.21℃,直肠温度(肛门测量)36.5~37.71℃,腋下温度(腋窝测量)36.0~37.01℃。 2、发热待查的定义:发热待查又称未明热或不明原因发热(Fever of Unknown Origin,FUO)。(1).发热持续2~3周以上; (2).体温数次超过38.5℃; (3).经完整的病史询问、体检和常规实验室检查不能确诊(1周内)。 3、国外对特殊人群FUO的定义: (1)、HIV抗体阳性病人:体温大于38.3℃超过4周,其中住院病人热程超过3天仍不能明确病因者。 (2)、颗粒细胞缺乏者:外周血有核细胞计数小于500×106 /L,体温大于38.3℃超过3天且培养阴性2天以上。 (3)、老年患者:除病者为老年人外,其他标准同经典FUO。 (4)、住院病人:因非感染性疾病入院的病人发热大于3天病因不能明确者。 儿童FUO的诊断标准仍不统一。目前,国内经典的FUO定义仍是最为适用的 二、发热的机制: 体温调节的调定点学说: 各种病源微生物及其毒素、抗原抗体复合物、炎症或某些化学物质等外源性致热源,通过作用于体内细胞产生内源性致热因子,间接或直接作用于下丘脑体温调节中枢,使体温调节中枢的体温调定点水平升高,导致机体产热增加,而散热不能相应地随之增加或散热减少,使体温升高超过正常范围。

三、发热的病因(原因): (一)、病因分类: 根据致病原因不同可分为两大类:感染性疾病和非感染性疾病。 1、感染性疾病:包括病毒、细菌、支原体、衣原体、立克次体、螺旋体、真菌、原虫等病原微生物感染。 2、非感染性疾病: (1)肿瘤性疾病:血液系统肿瘤如:恶性组织细胞病、恶性淋巴瘤、白血病、多发性骨髓瘤等;实体性肿瘤如:原发性肝癌、肺癌、肾癌、结肠癌、胃癌、胰腺癌等。 (2)血管-结缔组织疾病:常见的如:系统性红斑狼疮、成人Still病、类风湿性关节炎、风湿热、混合性结缔组织病;少见的有:皮肌炎、结节性多动脉炎、变应性肉芽肿性血管炎、Wegener 肉芽肿等。 (3)其他疾病:如药物热、脱水热、各种坏死组织吸收热、中暑、功能热、伪热等。