武威古称凉州,位于甘肃省西部河西走廊东端。1986年被国务院命名为全国历史文化名城和对外开放城市。

本次规划用地位于武威市东北角的大云寺内,与文庙、罗什寺塔、海藏寺、雷台等古建筑遥相呼应。1981年9月l日,被誉为凉州八景之一的“大云晓钟”大云寺钟楼旧址,被甘肃省人民政府重新列为省级重点保护文物。

1 项目概况及现状分析

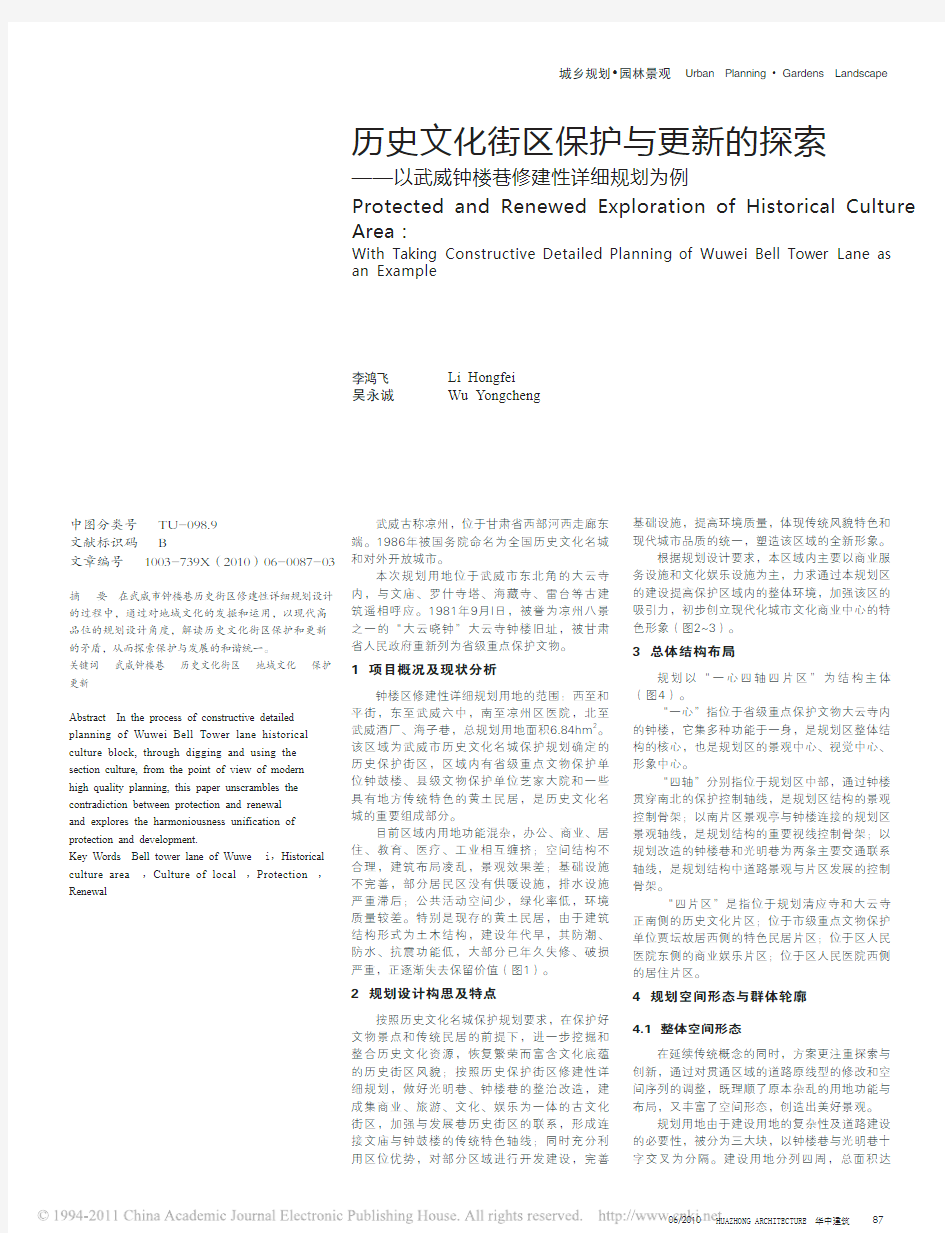

钟楼区修建性详细规划用地的范围:西至和平街,东至武威六中,南至凉州区医院,北至武威酒厂、海子巷,总规划用地面积6.84hm2。该区域为武威市历史文化名城保护规划确定的历史保护街区,区域内有省级重点文物保护单位钟鼓楼、县级文物保护单位芝家大院和一些具有地方传统特色的黄土民居,是历史文化名城的重要组成部分。

目前区域内用地功能混杂,办公、商业、居住、教育、医疗、工业相互缠挤;空间结构不合理,建筑布局凌乱,景观效果差;基础设施不完善,部分居民区没有供暖设施,排水设施严重滞后;公共活动空间少,绿化率低,环境质量较差。特别是现存的黄土民居,由于建筑结构形式为土木结构,建设年代早,其防潮、防水、抗震功能低,大部分已年久失修、破损严重,正逐渐失去保留价值(图1)。

2 规划设计构思及特点

按照历史文化名城保护规划要求,在保护好文物景点和传统民居的前提下,进一步挖掘和整合历史文化资源,恢复繁荣而富含文化底蕴的历史街区风貌;按照历史保护街区修建性详细规划,做好光明巷、钟楼巷的整治改造,建成集商业、旅游、文化、娱乐为一体的古文化街区,加强与发展巷历史街区的联系,形成连接文庙与钟鼓楼的传统特色轴线;同时充分利用区位优势,对部分区域进行开发建设,完善基础设施,提高环境质量,体现传统风貌特色和现代城市品质的统一,塑造该区域的全新形象。

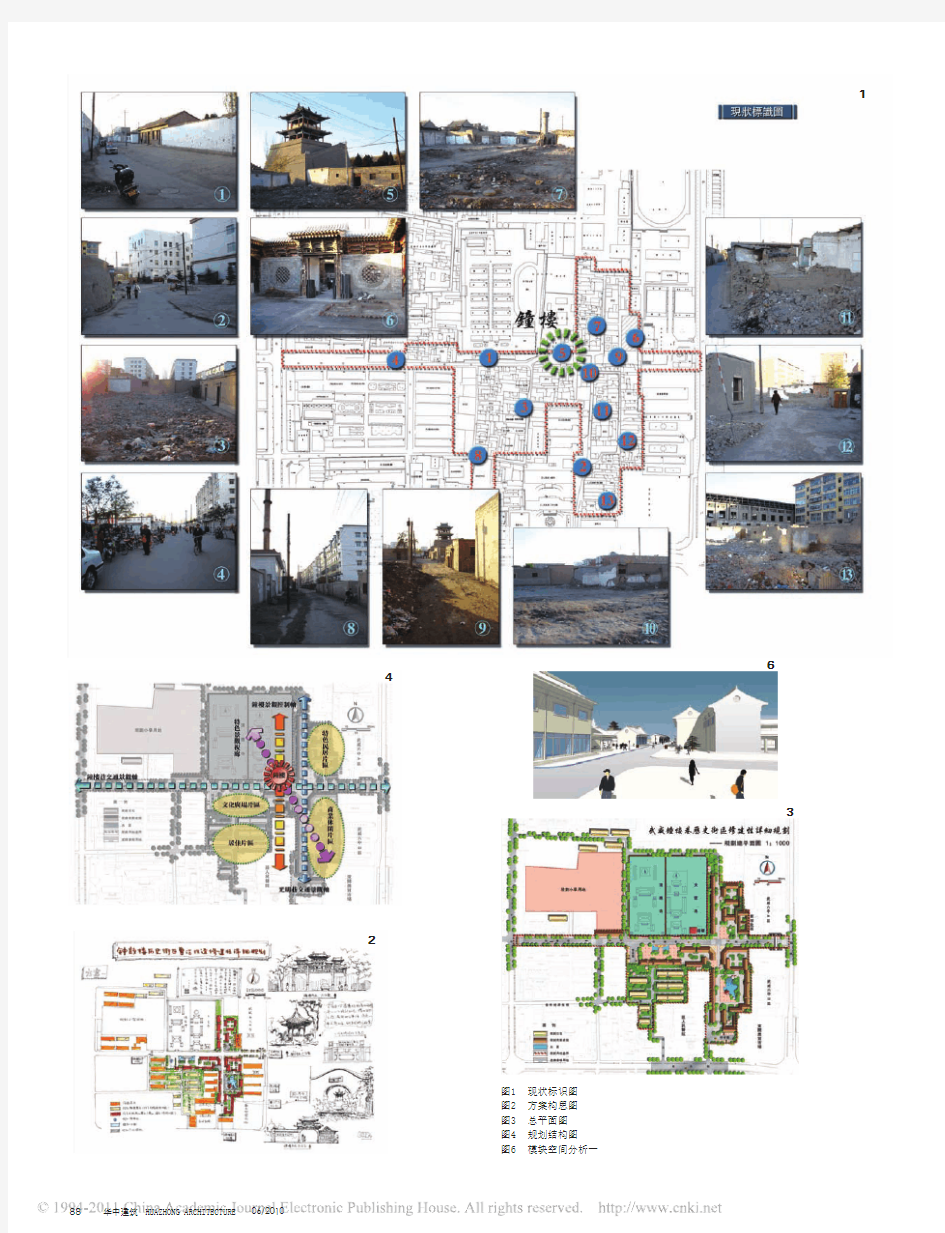

根据规划设计要求,本区域内主要以商业服务设施和文化娱乐设施为主,力求通过本规划区的建设提高保护区域内的整体环境,加强该区的吸引力,初步创立现代化城市文化商业中心的特色形象(图2~3)。

3 总体结构布局

规划以“一心四轴四片区”为结构主体(图4)。

“一心”指位于省级重点保护文物大云寺内的钟楼,它集多种功能于一身,是规划区整体结构的核心,也是规划区的景观中心、视觉中心、形象中心。

“四轴”分别指位于规划区中部,通过钟楼贯穿南北的保护控制轴线,是规划区结构的景观控制骨架;以南片区景观亭与钟楼连接的规划区景观轴线,是规划结构的重要视线控制骨架;以规划改造的钟楼巷和光明巷为两条主要交通联系轴线,是规划结构中道路景观与片区发展的控制骨架。

“四片区”是指位于规划清应寺和大云寺正南侧的历史文化片区;位于市级重点文物保护单位贾坛故居西侧的特色民居片区;位于区人民医院东侧的商业娱乐片区;位于区人民医院西侧的居住片区。

4 规划空间形态与群体轮廓

4.1 整体空间形态

在延续传统概念的同时,方案更注重探索与创新,通过对贯通区域的道路原线型的修改和空间序列的调整,既理顺了原本杂乱的用地功能与布局,又丰富了空间形态,创造出美好景观。

规划用地由于建设用地的复杂性及道路建设的必要性,被分为三大块,以钟楼巷与光明巷十字交叉为分隔。建设用地分列四周,总面积达

中图分类号 TU-098.9

文献标识码 B

文章编号 1003-739X(2010)06-0087-03

摘 要 在武威市钟楼巷历史街区修建性详细规划设计的过程中,通过对地域文化的发掘和运用,以现代高品位的规划设计角度,解读历史文化街区保护和更新的矛盾,从而探索保护与发展的和谐统一。

关键词 武威钟楼巷 历史文化街区 地域文化 保护 更新

Abstract In the process of constructive detailed planning of Wuwei Bell Tower lane historical culture block, through digging and using the section culture, from the point of view of modern high quality planning, this paper unscrambles the contradiction between protection and renewal and explores the harmoniousness unification of protection and development.

Key Words Bell tower lane of Wuwe i,Historical culture area,Culture of local,Protection,Renewal 历史文化街区保护与更新的探索——以武威钟楼巷修建性详细规划为例

李鸿飞

吴永诚

Li Hongfei

Wu Yongcheng

Protected and Renewed Exploration of Historical Culture Area:

With Taking Constructive Detailed Planning of Wuwei Bell Tower Lane as an Example

城乡规划?园林景观Urban Planning ? Gardens Landscape

87

06/2010HUAZHONG ARCHITECTURE华中建筑

1 4

2

3

6

图1 现状标识图

图2 方案构思图

图3 总平面图

图4 规划结构图

图6 模块空间分析一

88华中建筑HUAZHONG ARCHITECTURE06/2010

89

06/2010 HUAZHONG ARCHITECTURE 华中建筑

5.32hm 2。

4.2 建筑空间布局与景观特色

整体建筑空间布局以仿古建筑群为主,意在以现有保护单位为依托,通过古建筑园林设计手法,强调景观视廊,突出人和自然环境结合,达到现代规划设计与古街区商业气氛的完美融合。街道立面设计与周围历史环境完全融合,达到新老共生的理念(图5)。

设计采用中国古典园林中院落围合特色的风格,满足空间视廊要求情况下,创造城市重点地段重点特色风貌的打造,运用围合、收放、空间套用,以小见大,框景等景观表现手法突出设计所表达的内容,节点细部反映城市厚重的文化底蕴,突出民居特色与大云寺相呼应。利用园林表现手法中的框景和空间过度手法来营造商业休闲文化特征,设计考虑以二处园门过度,周围以竹林假山辅之,突出古建筑群落特色从而达到用途与性质相协调的建筑空间布局。

以清应寺和大云寺入口为对景,强调中间轴线突出表达空间节点,营造商业休闲广场,设计以儒家中庸思想迎合古典建筑形式,淡化现代生活广场繁杂的色彩和夸张的表现手法,意在突出两寺的制高点和形体控制范围(图6~7)。

三处广场都采用低调色彩,以浅浮雕砖为主,避免色彩夺目而适得其反,商业休闲等气氛可以利用植物软色彩和精致的小品表现,也可以利用草坪、水池灯光尽量表达效果,形成钟鼓楼特有的城市空间,给游人留

下深刻的影象。

以空间过度的手法组织三个片区的联系,通过大、小空间的转换和过度来强调主要景观的地域表现力。南侧围合广场内考虑水面一处,面积适中,符合与周围古建筑体量。设计中通过景观小品,种植等软景观特色衬托表达主体,充分利用自然和谐来强调景区以人为本的要求,提升环境功能,形成浓厚的商业氛围,打造武威市的特色景点,成为将来城市市民聚会、娱乐、消费的新去处(图8~10)。

4.3 保护建筑布局与整体的协调

在建筑空间组合方面,严格按照历史文化名城保护规划的要求,在规划地段进行住宅和商业开发建设。在主要轴线范围内新建建筑控制在二层以内,其他协调区域内建筑控制为三至五层,保证合理开发的经济性和可行性。

由于原有受保护的黄土民居已遭到破坏,逐渐失去保护价值,在贾坛故居西侧规划特色民居片区,本着“修旧如旧”的原则,重建保留较完整的典型民居,遵照原貌进行建设,充分回用原有的建筑材料、构件、雕饰等,新补材料要与原有保留材料有明显区分,突出原有建筑历史价值,达到维护原貌的效果。

结 语

历史街区的保护与更新是现阶段保护规划中经常碰到的问题,如何去处理和解决两者之间的矛盾,很多学者也在不断探索。本案中把地域文

105

987

图5 立面图

图7 模块空间分析二图8 街景一图9 街景二图10 鸟瞰图

化特色放到首要的位置,利用古典园林景观设计的手法,结合城市商业娱乐发展的要求,尽力把保护与更新融合在一起,力求在提升品位的同时达到保护的目的。 ■

作者单位第一作者第二作者邮 编电子信箱收稿日期

兰州理工大学设计艺术学院讲师

教授、国家一级注册建筑师730050

lhf117@https://www.doczj.com/doc/5713694272.html, 2010 01 26

历史文化街区保护管理办法 历史文化街区保护管理办法历史文化名镇名村保护管理办法历史文化名城名镇名村保护规划编制办法 (征求意见稿) 2010年11月2日 历史文化街区保护管理办法 历史文化街区保护管理办法 目录 第一章总则 第二章历史文化街区的设立和撤销 第三章保护规划的编制、审批、公布、修改与备案第四章保护规划实施第五章监督管理 第六章附则 - 1 - 历史文化街区保护管理办法 第一章总则 第一条 (制定目的)为了加强历史文化街区的保护与管理,继承和弘扬中华民族优秀历史文化遗产,依据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》,制定本办法。 第二条 (历史文化街区的定义)本办法所称历史文化街区,是指经省、自治区、直辖市人民政府核定公布的保存文物特别丰富、历史建筑集中成片、能够较完整和真实地体现传统格局和历史风貌,并具有一定规模的区域。

第三条 (适用范围)历史文化街区的设立、规划制定与实施、监督和管理,适用本办法。 第四条 (管理主体层级)国务院建设行政主管部门会同国务院文物主管部门负责历史文化街区的管理工作。 地方各级人民政府负责本行政区域的历史文化街区的管理工作。 第五条 (保护原则)历史文化街区的保护应当遵循保护遗产,继承文化,科学规划,严格保护的原则,突出历史风貌的整体保护,保护历史遗存的真实性,维护风貌的完整性,维持功能的延续性,采取政府主导、居民参与的方式改善基础设施和居住环境,正确处理更新改造和保护的关系。 第六条 (保护资金)历史文化街区所在地的县级以上地方人民政府,根据本地实际情况安排保护资金,列入本级财政预算。 国家鼓励企业、事业单位、社会团体和个人参与历史文化街区的保护。 第七条 (支持奖励)县级以上地方人民政府及其有关部门对在历史文化街区保护工作中做出突出贡献的单位和个人,按照国家有关规定给予表彰和奖励。 第八条 (资质管理)承担历史文化街区保护规划的编制单位,应当符合相应的规划资质管理规定。 第二章历史文化街区的设立和撤销 第九条 (设立标准)历史文化街区必须具备下列条件: (一)有比较完整的历史格局和风貌; - 2 - 历史文化街区保护管理办法 (二)有比较丰富的历史建筑和历史环境要素; 2(三)占地面积不小于2.5hm;

武威传统小吃中的民俗文化 随着社会的进步和发展,饮食也呈现多元化趋向。甘肃武威的很多传统民间小吃,逐渐退出历史舞台,只存于僻乡偏域。然而许多小吃的命名不仅趣味横生,而且耐人寻味,尤其表现了民间的智慧。 珍珠白玉铺翠花 珍珠白玉铺翠花,俗称山药米拌面。珍珠指小米;白玉指切成块的洋芋,武威人俗称山药;铺翠花,指调香菜。 此饭食做法简单,先在已盛好水的锅里下好小米,待米七成烂时,下切好的洋芋块,等洋芋块熟后,撒面少许,调盐及香菜,即成。 这是20世纪60~80年代武威民间的主打饮食,一般在早、晚吃。当时生活困难,早、晚均以此为食,易饿,人们将它打趣地称为“山药米溜溜”,其意是不管吃多饱,过一阵肚子就会饿。 新媳妇穿红鞋

新媳妇穿红鞋,俗称水饺抹辣子。 水饺是中国人的传统小吃,武威人如此叫,原因有二:一是水饺要新鲜,二是辣子要色亮味醇。刚娶的媳妇,水灵光鲜,人新衣亮,好似出锅的水饺般诱人,再加上红得发黄的馋人的油泼辣子,那种滋味不言而喻。这种叫法颇能体现武威人的审美趣味。若要解读,这个过程是这样的:和好面,拌好饺子馅;擀好饺子皮,加入馅;而后轻捏,使之边缝合拢;晾一阵,下锅;等饺子从锅底翻上来,皮熟后出锅盛盘;再用小碟盛上油泼辣子,吃时抹在饺子上。看看,这就是初恋―热恋―结婚的过程,细细品味,就是这么个理,小小饺子其实隐喻着一种大人生。 针扎荷包吊穗子 针扎荷包吊穗子,俗称荷包蛋下挂面。 将精细的挂面入锅,打进鸡蛋,挂面围罩在荷包蛋旁,好似吊着的穗子一样。这是一种意象的注解。过去绣荷包是考察一位姑娘女红的条件之一。武威姑娘展示自己的荷包手艺当在端阳节。旧时武威的五月端午抢荷包是表达青年男女爱情的活动之一,谁的荷包被抢得多,说明谁的人气就旺,提媒的人也会越多,这位姑娘的声望也就会越高。试想一下,

浅谈历史文化街区的保护和改造 摘要:分析历史文化街区保护的意义及开发运作等问题。并结合孔城老街的实例,提出保护设想,希望找到既有利于文化保护和延续,又具有可操作性的改造方式。 关键词:历史街区、保护、开发 1引言 一座城市的特色,除了要有时代气息外,还要有历史文化传统。历史文化是城市文化遗产的重要组成部分,也是一个地区、一座城市悠久历史和灿烂文明的最好见证。同时,作为城市文化遗产保存最完整、最丰富的地区,历史文化街区被世代生活于此的人们倾注着很多复杂的情感。 2002年重新修订的《中华人民共和国文物保护法》明确规定历史文化街区所在地的县级以上地方人民政府应当组织编制专门的历史文化街区保护规划,并纳入城市总体规划。历史文化街区保护首次被以法律的形式确定下来。 2.历史文化街区保护的意义 2.2概念 历史文化街区是指经省、自治区、直辖市人民政府核定公布的保存文物特别丰富、历史建筑集中成片、能够较完整和真实地体现传统格局和历史风貌,并有一定规模的区域。《文物保护法》中对历史文化街区的界定是:法定保护的区域,学术上叫“历史地段”。 2.3意义 历史文化街区也是城市发展的重要资源,保护历史文化街区,对于建设特色城市有现实意义。文化被誉为"经济发展的原动力",这一点已经在很多城市的发展进程中得以证实。作为城市发展独特见证的历史文化街区,更是具有多方面的资源效应,在城市形象宣传、历史文化教育、乡土情结的维系、文化身份的认同、生态环境建设、和谐人居环境的构建等多方面具有综合的价值。 历史文化街区不仅仅是要保护构成历史风貌的文物古迹、历史建筑,还要保存构成整体风貌的所有要素,如道路、街巷、院墙、小桥、溪流、驳岸乃至古树等。历史文化街区是一个成片的地区,有大量居民在其间生活,是活态的文化遗产,有其特有的社区文化,不能只保护那些历史建筑的躯壳,还应该保存它承载的文化,保护非物质形态的内容,保存文化多样性。这就要维护社区传统,改善生活环境,促进地区经济活力。 3.历史文化街区的保护—以孔城老街为例 3.1历史沿革 孔城镇位于安徽省桐城市的东部,距今已有两千多年的历史。春秋中期(公元前770-481年),即为桐国南部门户,扼大别山东南区域通往长江水运通道之要冲,是古代重要的军事要塞,距今2500多年。三国(公元220-280年)时期,吴将吕蒙曾屯兵于此,建筑堡垒。距今1700多年。南宋时,孔城是民间抗金要塞,著名的抗金战场。元代为大别山东侧,江淮分水岭至长江大别山边缘地区的九大商镇之一。到明代有居民600余家,清代中、后期本镇发展为旧桐城县内“枞、汤、孔、练”四大名镇之首,达到古镇发展的高峰。现存约2公里长的石板古街和古建筑群就是晚清和民初遗留下来的历史文化遗产。 3.2老街概况 孔城老街是以南北向中大街为主轴,大街呈“S”形,地势南低北高,有主街一条,横街两条,另有七巷十三弄。连同两侧各甲之间(一甲到九甲)的巷道,形成鱼刺状的外部空间结构。总建筑面积约17万平方米。 街巷弄均为麻石所铺,店铺房舍皆青砖灰瓦,颇具江南水乡特色。著名的《桐乡书院四议》,戴钧衡即作于此,它为全国书院所奉崇,并载入《皇朝政典类纂》。镇东大沙河,平沙浩瀚,极目无垠,夕阳照射,宛如白雪,故有“孔城暮雪”之称。镇西南界荻埠河,碧波粼粼,

江南历史文化街区保护与更新 江南历史文化街区蕴含丰厚的城市记忆要素,其建筑风貌古朴,文化底蕴深厚,是传承民族优秀文化、彰显城市个性与魅力的重要空间场域。不过,伴随世界化和城市化的快速发展,其蕴含的城市记忆和历史文化内涵持续缺失,街区建设发展与地方文化保护之间的矛盾也越发尖锐。所以,选择南京夫子庙历史文化街区作为典型个案,采用实地考察和问卷调研的方式,探究本地居民和外地游客对街区保护与开发现状的满意度评价,提出针对性的策略和建议,为促动江南历史文化街区的可持续发展、保护城市记忆、传承民族优秀文化提供参考依据。 一、引言 “城市靠记忆而存”,城市历史的延续及自然的生长,能够彰显城市文化独有的地方特色,增强本地居民和外来游客对城市的地方感和文化认同感,因而,保存完整的城市记忆具有十分重要的价值和作用。江南历史文化街区建筑风貌古朴,文化底蕴深厚,作为传承地域文化、繁荣地方经济、促动城市文化旅游发展的重要载体,在世界化和城市化快速变迁的时代背景下,表现新的时代发展特征。一方面,基于商业利益的驱动,大批量的外来商户持续涌入甚至侵占街区核心地块,历史文化街区在经济蓬勃发展的同时,商业化氛围愈发高涨;另一方面,资本级差地租带来的空间置换与权益割让,原住民开始搬迁,市井民俗生活气息开始消亡,街区承载的城市记忆和文化传承功

能开始弱化。站在历史和现代、记忆和传承、保护和发展的十字路口,我们不禁反思:这些弥足珍贵的江南历史文化街区,在经历城市大拆 大建、大修大补、大面积更新改造后,存留下哪些隐患?人们在探寻 街头巷尾的历史足迹时,是否还能找到记忆中那些美丽的“乡愁”? 未来该采取哪些措施保护这些弥足珍贵的城市记忆、留住美丽“乡愁”?缘于此,从城市记忆角度切入,选择江南历史文化街区的典型 个案,通过实地考察和问卷调研,发现存有问题,提出针对性的措施 和建议,为保护城市记忆、传承地域文化、促动城市历史文化街区的 健康可持续发展提供参考依据。 二、城市记忆概念 国内外关于城市记忆相关的概念有集体记忆(collectivememory)、文化记忆(culturalmemory)、实践记忆(practicememory)等。比如法 国社会心理学家“集体记忆”的研究鼻祖莫里斯哈布瓦赫就曾将集体 记忆的概念界定为一个特定社会群体的成员共享往事的过程和结果, 认为集体记忆具有双重性质,它既是一种物质客体、物质现实,又是 一种象征符号,即附着于物质现实之上的为群体共享的东西;德国著 名学者扬阿斯曼在阐释文化记忆的概念时,指出文化记忆是一个民族 或国家的集体记忆力,其记忆传承媒介包括仪式和文化两种类型;此外,相关学者还指出实践记忆形成于人们的日常交往、生活实践、行 为仪式等活动中,是人们通过潜移默化方式习得的文化记忆,建立在 群体共同的文化基础之上,通过世代沿袭的方式传递。综合来看,本 研究将城市记忆的概念界定为城市历史发展过程中具有重大意义的事 件或人物故事等的集体性记忆。

历史文化街区保护管理办法 历史文化名镇名村保护管理办法 历史文化名城名镇名村保护规划编制办法 (征求意见稿) 2010年11月2日

历史文化街区保护管理办法 目录 第一章总则 第二章历史文化街区的设立和撤销 第三章保护规划的编制、审批、公布、修改与备案 第四章保护规划实施 第五章监督管理 第六章附则 第一章总则 第二章保护规划的审批、公布、修改与备案 第三章保护措施管理 第四章监督管理 第五章附则 第一章总则 第二章编制要求 第三章调查和评估 第四章历史文化名城保护规划编制 第五章历史文化街区保护规划编制 第六章历史文化名镇名村保护规划编制 第七章成果要求 第八章附则 附件一保护规划制图统一标准和要求

第一章总则 第一条(制定目的)为了加强历史文化街区的保护与管理,继承和弘扬中华民族优秀历史文化遗产,依据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》,制定本办法。 第二条(历史文化街区的定义)本办法所称历史文化街区,是指经省、自治区、直辖市人民政府核定公布的保存文物特别丰富、历史建筑集中成片、能够较完整和真实地体现传统格局和历史风貌,并具有一定规模的区域。 第三条(适用范围)历史文化街区的设立、规划制定与实施、监督和管理,适用本办法。 第四条(管理主体层级)国务院建设行政主管部门会同国务院文物主管部门负责历史文化街区的管理工作。 地方各级人民政府负责本行政区域的历史文化街区的管理工作。 第五条(保护原则)历史文化街区的保护应当遵循保护遗产,继承文化,科学规划,严格保护的原则,突出历史风貌的整体保护,保护历史遗存的真实性,维护风貌的完整性,维持功能的延续性,采取政府主导、居民参与的方式改善基础设施和居住环境,正确处理更新改造和保护的关系。 第六条(保护资金)历史文化街区所在地的县级以上地方人民政府,根据本地实际情况安排保护资金,列入本级财政预算。 国家鼓励企业、事业单位、社会团体和个人参与历史文化街区的保护。 第七条(支持奖励)县级以上地方人民政府及其有关部门对在历史文化街区保护工作中做出突出贡献的单位和个人,按照国家有关规定给予表彰和奖励。 第八条(资质管理)承担历史文化街区保护规划的编制单位,应当符合相应的规划资质管理规定。 第二章历史文化街区的设立和撤销 第九条(设立标准)历史文化街区必须具备下列条件: (一)有比较完整的历史格局和风貌;

保护与发展历史文化街区面临的问题及对策 摘要:历史文化街区具有时代特征和历史价值,但历史文化街区在城市建设中面临诸多的问题和矛盾。针对当前城市建设中历史文化街区保护与发展面临的问题,本文进行了详细的探讨,总结并分析了对历史文化街区保护的经验教训,并提出了相应的对策。 关键词:历史文化街区,城市建设,可持续发展 当前我国城市化步入了快速发展时期,许多历史文化名城的完整面貌早已改观,但许多城市中至今仍然保存着一些各具特色的历史文化街区,这些历史文化街区保存有大量的历史建筑甚至成片的历史街巷,传统的生产生活方式、民风民俗得到了较好的传承。历史文化街区丰富的文化遗产是城市悠久历史文化的实物例证,得到社会各界有识之士越来越多的关注。 一、当前历史文化街区保护的现状 当前历史文化街区面临的局面比较复杂,主要集中在以下几点: 一是由于剧烈的社会变革,历史文化街区的许多历史建筑的产权发生了变化,长期缺乏有效的维护和保养,传统木构建筑如果缺乏维护和保养,保存的时间有限,要维持其基本使用功能已很困难,有的甚至已经成了危房,却得不到维修。历史文化街区的有些部位已经挤进了新建的现代建筑,风格的统一性和景观的连续性遭到了破坏。并且由于人们生产生活方式、交通方式的改变,历史文化街区传统商业、手工业渐渐衰退,被商业大潮逐渐淹没,得不到足够的重视。历史文化街区有被边缘化的趋势。 二是历史文化街区现有建筑和基础设施不能满足居民改善生活条件与提高生活质量的要求,建筑使用功能的不完善造成乱搭乱建等损害历史建筑及其传统风貌的现象不断增多。又反过来造成环境质量的低下,一些居民迁居他处,有的历史建筑长期闲置。历史文化街区更新改造后,原住民多被迁出散落他处,回迁的比例极低,导致历史文化街区的传统的非物质文化遗产的灭失。历史文化街区有空心化的倾向。 三是由于城市规模的扩张,开发力度的加大,以及房地产价格的上涨,传统城区地皮的日益减少,历史文化街区越来越受到了开发商的青睐,取得这些土地以“旧城改造”的名义进行房地产开发而获利的事件时有发生。历史文化街区有被蚕食的危险。

武威市简介 武威市地处甘肃省中部、河西走廊东端,是丝绸之路自东而西进入河西走廊和新疆的东大门。位于北纬36°29′-39°27′,东经101°49′-104°16′之间,东靠白银市、兰州市,南部隔祁连山与青海省为邻,西与张掖市、金昌市接壤,北与内蒙古自治区相连。东南距省城兰州市276公里,西北距镍都金昌市74公里。南北长326公里,东西宽204公里。 武威,位于甘肃省中部,河西走廊的东端,是中国旅游标志——马踏飞燕的出土地。1986年被国务院命名为全国历史文化名城和对外开放城市,2001年5月经国务院批准撤地设市,2005年被命名为中国优秀旅游城市,2012年10月被命名为中国葡萄酒城。现辖凉州区、民勤县、古浪县和天祝藏族自治县,总面积33238平方公里,有93个乡镇、1125个村民委员会、8个街道办事处、71个居民委员会。常住人口182万人,其中城镇人口50万人,乡村人口132万人,聚居着汉、藏、回、蒙等38个民族。 武威历史悠久,公元前121年,汉武帝派骠骑将军霍去病远征河西,击败匈奴,为彰其“武功军威”命名武威。自汉武帝开辟河西四郡,历代王朝都曾在这里设郡置府。武威是古丝绸之路的要冲,境内名胜古迹众多,雪域高原、绿洲风光和大漠戈壁等自然景观与历史文化交相辉映,具有较高的文化旅游价值。 武威区位优越,东接兰州、南靠西宁、北临银川和内蒙、西通新疆,处于亚欧大陆桥的咽喉地位和西陇海兰新线经济带的中心地段,兰新、干武铁路、G30、G312国道贯穿全境,是河西重要的物流中心和商贸集散地。武威物产丰富,自古就是“人烟朴地桑柘稠”的富饶之地,地势平坦,光热资源丰富。武威是一个传统农业地区,是全省瓜果基地及肉类繁育生产基地,也是绿色食品最佳产区之一,尤其适宜发展酿造葡萄,产量占全省的65%。 2012年,全市实现生产总值341.55亿元,增长15.1%。完成全社会固定资产投资510.62亿元,增长68.2%;完成全部工业增加值109.07亿元,增长21.1%,其中规模以上工业增加值88.93亿元,增长23.6%;实现社会消费品零售总额104.42亿元,增长18.1%;完成大口径财政收入26.66亿元,增长32.2%;完成公共财政预算收入14.5亿元,增长42.56%;城镇居民人均可支配收入达到15397元,增长16.1%;农民人均纯收入达到6135元,增长18.1%。 【行政区划】 截至2005年12月31日,武威市辖1个市辖区、2个县、1个自治县,即凉州区和民勤、天祝、古浪三县。 武威市:面积33249平方千米,人口195.42万人(2006年)。 凉州区:面积5081平方千米,人口98万。邮政编码733000。区人民政府驻东大街。 民勤县:面积16016平方千米,人口29万。邮政编码733300。县人民政府驻三雷镇。 古浪县:面积5287平方千米,人口39万。邮政编码733100。县人民政府驻古浪镇。 天祝藏族自治县:面积6865平方千米,人口21万。邮政编码733200。自治县人民政府驻华藏寺镇。 *此处区划地名资料截至2005年12月;面积、人口数据根据《中华人民共和国行政区划简册(2006)》,人口截至2004年底。* 2001年5月9日,国务院批准(国函[2001]47号):(1)撤销武威地区和县级武威市,设立地级武威市。市人民政府驻新设立的凉州区。(2)武威市设立凉州区,以原县级武威市的行政区域为凉州区的行政区域。区人民政府驻东大街。(3)武威市辖原武威地区的民勤县、古浪县、天祝藏族自治县和新设立的凉州区。 2004年,全市乡镇行政区划调整后,共管辖93个乡镇(包括勘界调整前天祝县的东坪、赛拉隆乡),8个街道办事处;79个社区居委会,1129个村民委员会,8199个村民小

武汉市历史文化风貌街区保护规划和修建性 详细规划编制技术规定(试行) 时间:2014年03月05日来源:本站原创作者:武汉魅力村镇点击:522次 1.1依据为了保护历史文化资源,规范历史文化风貌街区保护规划的编制和管理,根据《中华人民 共和国城乡规划法》、《中华人民共和国文物保护法》、《城市紫线管理办法》、《历史文化名城保护规划规范(GB50357-2005) 1.1 依据 为了保护历史文化资源,规范历史文化风貌街区保护规划的编制和管理,根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国文物保护法》、《城市紫线管理办法》、《历史文化名城保护规划规范(GB 50357-2005)》、《武汉市旧城风貌区和优秀历史建筑保护管理办法》(2003年)、《武汉市历史文化名城和优秀历史建筑保护条例》(2013),结合武汉市历史文化资源保 护和规划管理的实际需要,制定本技术规定。 编制历史文化风貌街区保护规划及修建性详细规划,应依据《武汉市历史文化名城保护专 项规划》、《武汉主城历史文化与风貌街区体系规划》、《武汉市都市发展区紫线专项规划》、《武汉市主城区紫线专项规划》、《武汉市主城区控制性详细规划导则》等上位规划及本技术规定进行编制。 1.2 作用 本技术规定是结合武汉市历史保护的特点,对《历史文化名城保护规划规范 (GB 50357-2005)》中历史文化街区保护规划编制内容的深化。编制完成的保护规划和修建 性详细规划将作为武汉历史文化风貌街区建设和管理的依据。 1.3 适用范围 本技术规定适用于武汉市主城区历史文化风貌街区(包括历史文化街区、历史地段及传统 特色街区)保护规划和修建性详细规划的编制。其他历史文化资源集中的区域可参照本技术 规定执行。 1.4 规划编制组织、审批、修改程序 市规划主管部门应当会同市房屋、文物主管部门组织编制历史文化风貌街区保护规划,并征求所在地区人民政府和相关管理部门的意见,依法报市人民政府批准后向社会公布。 市规划主管部门应当根据历史文化风貌街区保护规划组织编制历史文化风貌街区修建性 详细规划。

历史文化名城保护规划规范 (GB50357-2005) 1总则 1.0.1为确保我国历史文化遗产得到切实的保护,使历史文化遗产的保护规划及其实施管理工作科学、合理、有效进行,制定本规范。 1.0.2本规范适用于历史文化名城、历史文化街区和文物保护单位的保护规划。 l.0.3保护规划必须遵循下列原则: l保护历史真实载体的原则: 2保护历史环境的原则; 3合理利用、永续利用的原则。 1.0.4保护规划应全面和深入调查历史文化遗产的历史及现状,分析研究文化内涵、价值和特色,确定保护的总体目标和原则。 1.0.5保护规划应在有效保护历史文化遗产的基础上,改善城市环境,适应现代生活的物质和精神需求,促进经济、社会协调发展。 1.0.6保护规划应研究确定历史文化遗产的保护措施与利用途径,充分体现历史文化遗产的历史、科学和艺术价值,并应对历史文化遗产利用的方式和强度提出要求。 1.0.7历史文化名城保护规划应纳入城市总体规划。历史文化名城的保护应成为城市经济与社会发展政策的组成部分。城市用地布局的调整、发展用地的选择、道路与工程管网的选线以及其他大型工程设施的选址应有利于历史文化名城的保护。 1.0.8对确有历史、科学和艺术价值,未列人文物保护单位的文物古迹和未列入历史文化街区的历史地段,保护规划应提出申报建议。 1.0.9非历史文化名城的历史城区、历史地段、文物古迹的保护规划以及历史文化村、镇的保护规划可依照本规范执行。 1.0.10历史文化名城保护规划除应遵守本规范规定外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2术语 2.0.1历史文化名城 historic city 经国务院批准公布的保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城

历史文化街区与历史建筑的保护——以开封市双龙巷历史文化街区的保护规划为例 历史文化街区是历史文化名城的重要组成部分,也是名城历史文化和风貌的体现,而其中的历史建筑是构成历史文化街区的主体,历史建筑的数量也是确定历史文化街区最重要的依据. 对于历史建筑的保护研究目前还处于起步阶段,本文以开封市双龙巷历史文化街区的保护规划为例,对历史建筑的保护与利用提出建议. 对历史建筑的保护措施以修缮和改善为主,即不改变其外部历史风貌,对其内部结构,空间布局,内部设施,使用功能做适当的变动,以达到永续利用的目的,鼓励有利于保护的各种使用功能,引用市场机制解决历史建筑的保护、维修、臵换等,探索出适用于历史建筑的保护新路. 项目概况 开封市双龙巷历史文化街区位于开封市老城区东偏北的区域,是老城区内划定的两片历史文化街区之一,相邻周边用地多为未经改造的低层民居,建筑风格及色彩,空间尺度上较为协调,保持着良好的古城风韵.双龙巷传统民居保护区以北方古城传统四合院住宅形式为主,是清末民初民用建筑的典范,较好地保留了当时的居住格局,在开封历史文化名城保护中具有相当重要地位.

居住在双龙巷的居民几乎人人皆知双龙巷的故事,相传宋代皇帝赵匡胤, 匡义两兄弟曾住该巷,古代皇帝称真龙天子,故得名后人在双龙巷西口两侧各筑一龙头以示纪念.后开封城几遭破坏,现在仅存在的一个龙头为清代所建,其表面虽已斑驳,却依然是附近居民的骄傲. 保护范围及价值 双龙巷历史文化街区的保护范围是域,其核心保护区范围北至水车胡同,轱辘湾街一线,南至朝阳胡同,东至塘坊口街,南聚奎街,屈家胡同一线,西护面积16l7公顷.建设控制区范围北至以开封市双龙巷历史文化街区的保护规划为例延寿寺街,南至财政厅东街,平等街一线,东至内环东路,西至北道门,右司官口,北兴街一线,面积侣.8 公顷. 双龙巷历史文化街区的价值是以双龙巷、双井巷为代表的开封古城内保存最完整、规模最大的传统居住街区. 历史建筑集中,风貌相对完整.留存较多的有传统特色和文革历史特色的民居院落,有关于赵匡胤、史可法等传说。规划要点搬迁区内所有工厂,为街区保护提供发展用地.恢复僧忠亲王祠、史可法祠等历史古迹.最大范围的保护双龙巷街区历史风貌完整的区域,积极修缮历史建筑,改善居住环境.划定有价值的历史建筑为保护建筑,重点修缮,并整治建设周边环境,改造基础设施,尤其道路改造及宅院内部给排水工程改造. 公认的三个历史街区的核定标准:历史真实性、生活真实

凉州概况 A Brief Introduction to Liangzhou 凉州有悠久的历史、灿烂的文化。公元前121年,汉武帝派骠骑将军霍去病征服河西,为显示汉军的武功军威而设置的“凉州郡”,从此得名。三国时设置凉州,成为全国十三州之一。Liangzhou has a long history and splendid culture. In 121 BC,Emperor Wu of Han appointed Huo Qubing, General of Agile Cavalry, to conquer Hexi. The general beat Hun Successfully. In order to show the powers of Han army, the then government set up Wuwei County here as Wuwei means being magnificent and mighty in Chinese. From then on,the dynasties that followed set up their ruling departments here. During the Three Kingdoms,the Province of Liangzhou was set up,which was one of the 13 provinces at that time.东晋十六国时期,前凉、后凉、南凉、北凉先后在这里建都,创造了史不绝书的“五凉文化”。宋朝时期,这里是西夏国的“陪都”。元代成吉思汗之子与西藏宗教领袖萨班在这里举行了著名的“凉州会盟”,完成了西藏回归祖国的统一大业。1983年,凉州出土的国宝级文物“马踏飞燕”被国家旅游局确定为中国旅游标志。1986年凉州被国务院公布为中国历史文化名城。2002年7月原武威市改为凉州区。在2006年1月全国旅游工作会议上,我市被命名为“中国优秀旅游城市”。 During the periods of the Eastern Jin Dynasty and 16 countries, Qianliang, Houliang, Nanliang, Beiliang set Wuwei as the place of their capitals in succession, which created continuous Five Liang culture in history. In Song Dynasty, Liangzhou was served as the then assistant capital of Xixia kingdom. During the period of Yuan Dynasty, in Liangzhou, the son of Genghis Khan had Liangzhou reunification talks with the Tibetan religious leader Saban, which completed Tibet’s returning to her motherland. In the year of 1983, Galloping Horse Treading on a Flying Swallow" was designated as the symbol of the Chinese travelling by the National Travel Agency, which was an unearthed archaeological find in Liangzhou.In 1986, it was entitled among the list of National famous historical and cultural cities. In July ,2002, the former Wuwei city was transformed into Liangzhou region. In January , 2006 ,Liangzhou was announced as China's outstanding tourist city in the National Travel Working Meeting. 自汉开河西四郡之后,凉州就是西域文化和中原文化的交汇处,既有中原文化细腻奇巧、博大精深的神韵,又兼西域文化粗犷雄浑、富有创造的特点。Since The government of Han dynasty set up four counties in Hexi, Liangzhou has always been the junction of Western Regions culture and Central plains

将军庙历史文化街区保护规划 一、规划范围 南至泉城路,北临大明湖路,东至鞭指巷,西临太平寺街、西城根街,总用地面积16.08公顷。 图1 现状航拍图 二、规划原则

以科学发展观为指导,遵循保护遗产本体及环境的真实性、完整性、生活延续性和保护利用的可持续性的原则,保护历史文化遗产,引导商业发展,改善人居环境,促进经济社会协调发展。 三、指导思想 规划坚持保护为主、合理利用、改善环境、加强引导,有效管理的指导思想,按照“政府主导,居民参与,实体运作,小规模、渐进式更新”指导思路开展工作。 四、规划目标 1、保护街区整体空间格局和历史风貌,尤其是体现街区价值特色的传统街区风貌,包括:具有济南“城泉共生”特色的传统居住区;济南古城多元宗教信仰的文化中心;多类型建筑集中展示区;济南古城内中西文化交汇融合、商贸交流繁荣之地。 2、保护街区丰富的历史文化遗存,保持历史文化街区的传统居住功能为主,使其成为城市发展历史的见证。 3、整治街区环境,完善基础设施配套,优化人居环境,促进社区健康发展,使其成为传统居住文化突出的特色社区。 4、结合街区现状情况,综合研究符合街区特点的规划实施模式,提出规划实施建议,加强保护规划中提出的对街区保护与整治措施的可行性。 五、街区价值与特色 作为济南古城现存的保留较完整的、最具传统特色的地区,将军庙街区具有历史、艺术、科学研究方面的极高价值。街区是古城的传统居住区;街区还集中了大量宗教建筑,是中西

文化交流繁荣的区域;街区内整体风貌保存尚好,传统街巷空间基本保留完好,名泉水体、大树丰富,建筑遗产多样。将军庙街区的总体价值为: 1、将军庙街区是具有济南“城泉共生”特色的传统居住区之一; 2、将军庙街区是济南古城宗教建筑分布最为集中,同时最能体现多元宗教信仰的文化中心; 3、将军庙街区建筑类型多样,体现了中西建筑精湛的建造技艺; 4、将军庙街区是济南古城内中西文化交汇融合、商贸交流繁荣之地。 六、保护内容及保护要素 本规划从物质文化遗存要素和非物质文化遗存要素两部分确定保护内容及各项保护要素。其中物质文化遗存要素包括传统格局、传统街巷、不可移动文物、历史建筑、泉水历史文化遗存、历史环境要素等七个方面;非物质文化遗存要素包括非物质文化遗产及优秀传统文化要素和与泉水相关的优秀传统文化要素。

江苏省历史文化街区 保护规划编制导则(试行) ─1─江苏省建设厅文件苏建规〔2008〕110号 关于印发《江苏省历史文化街区保护规划 编制导则(试行)》的通知 各市、县规划局、建设局,各城市规划编制单位: 为加强对全省历史文化街区保护规划编制工作的指导,提高全省历史文化街区保护规划工作的质量和水平,我厅组织起草了《江苏省历史文化街区保护规划编制导则(试行)》。 现印发给你们并从2008年6月1日起试行,请结合当地的实际组织实施。试行过程中如有意见和建议,请反馈给我厅城乡规划处。 联系人:方芳 联系电话:025-********(兼传真) 江苏省建设厅二○○八年四月八日 ─1─目录 一、总则 1.目的 2.适用范围 3.规划编制的依据 4.规划编制的原则 5.规划的层次定位 二、保护规划编制管理

1.规划编制组织 2.编制单位的资质 3.规划审批 4.规划修编 5.公众参与 三、保护规划文本大纲内容 1.规划总则 2.历史文化遗存的保护利用 3.用地、人口与空间规划 ─2─ 4.交通与市政设施规划 5.技术指标与经济测算 6.实施政策建议 四、保护规划成果内容与要求 1.保护规划成果内容 2.保护规划成果要求 五、保护规划技术指引 1.历史研究 2.现状调查与评估 3.历史文化遗存保护利用 4.用地、人口与空间规划

5.交通与市政设施规划 6.技术指标与经济测算 7.规划实施政策建议 ─3─ 江苏省历史文化街区保护规划编制导则 (试行) 一、总则 1.目的 为了加强对全省历史文化街区保护规划编制的指导,规范历史文化街区保护规划编制工作,根据相关法律、法规、规范和文件,结合我省实际,制定本导则。 2.适用范围 本导则适用于我省历史文化名城、名镇中的历史文化街区保护规划的编制及其管理工作。历史文化保护区和历史文化名村保护规划的编制可参照执行。 3.规划编制的依据 3.1《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国文物保护法》等相关法律,《江苏省历史文化名城名镇保护条例》等法规; 3.2《城市紫线管理规定》等部门规章; ─1─3.3《历史文化名城保护规划规范》等相关技术规范、标准; 3.4《省政府办公厅转发省建设厅省文物局关于加强历史街区保护工作意见的通知》(苏政办发〔2007〕86号)等相关规范性文件; 3.5城镇总体规划,历史文化名城、名镇保护规划以及相关上位规划。

凉州历史 凉州有悠久的历史、灿烂的文化,历史的长河曾在这里抛洒过晶莹的珍珠。早在四千年前的新石器时代,中华民族的先人们就在这里繁衍生息,创造了群星灿烂的远古文化。2100年前匈奴人修筑的故臧城,成为今天凉州城最早的雏形。自汉代张骞“凿空”西域,开通“丝绸之路”,绵延万里的丝绸古道孕育了惊心动魄、波澜壮阔的历史风云。 今日的甘肃省武威市凉州区,古代简称“都野”、“盖臧”、“姑臧”、“武威”、“凉州”、“西凉”等,这里是河西走廊的东大门,是古丝绸之路上的大都会,是东西文化的交汇宝地,是汉传佛教和藏传佛教的中转站,故此地一度跃居为西北地区政治、经济、军事、文化的中心,史有“凉州畜牧天下饶”、“四凉古都,河西都会”和“凉州不凉米粮川,塞上江南银武威”之美誊。这里自古以来就是“人烟扑地桑柘稠”的富饶之地,水草茂美,可耕可牧,物产丰富,战守有资,以其“通一线于广漠,控五郡之咽喉”的军事战略要塞历为兵家必争之地,以“车马相交错,歌吹日纵横”的商埠重镇为世人所瞩目,同时产生并创造了举世闻名的河西文化的精华“凉州文化”。 凉州以历史悠久、文化灿烂而著称于世。据史料反映,这里早在4000多年前,凉州先民就在这里繁衍生息,创造了群星灿烂的远古“古天山文化”,这里成为炎黄先民血脉发端的根基,是中华民族神话传说时期最丰富的文化宝藏,此期周穆王和西王母的传说成为千古佳话。张骞出使西域开通“丝绸之路”后,这里便成为中西文化交流的重要驿站和商埠。

公元前121年,汉武帝派骠骑将军霍去病征服河西,为显示汉军的武功军威而设置的“武威郡”,“武威”从此得名,之后历代王朝都在这里设郡置府致力经营。三国时设置凉州,成为全国十三州之一。东晋十六国时期,前凉、后凉、南凉、北凉先后在这里建都,有“大五凉”之称,创造了史不绝书的“五凉文化”。隋、唐三百年间,是凉州历史上的黄金时代,当时长安以西凉州最大,凉州七城十万家,人烟扑地桑柘稠,“凉州为河西都会,襟带西蕃,葱右诸国,商旅往来,无有停绝”,这里也成为西北地区最为主要的军事重镇,在这里产生了以边塞诗为代表的千古绝唱“凉州词”,在中国历史上留下了气势恢宏的灿烂篇章。宋朝时期,这里是西夏国的“陪都”。元代成吉思汗之子与西藏宗教领袖萨班在这里举行了著名的“凉州会盟”,完成了西藏归属祖国的统一大业。明、清时期,分别在这里设置凉州卫和凉州府,有“小五凉”之称,“塞上江南银武威”始称于此期。中华民国置甘凉道,后改为第六行政督察区。1949年9月16日武威解放,为专区所在地。1985年6月19日,经国务院批准,武威县改为武威市,1986年12月8日被国务院命名为中国历史文化名城,后又被命名为对外开放城市,2001年7 月27日,经国务院批准,设立地级武威市,原县级武威市改名为凉州区。现辖19 镇18乡,2个指挥部,7个城区街道办事处,总人口102.2 万人,是甘肃省人口最多的县级区。有汉、回、蒙、藏等25个民族,为武威市政治、经济、文化的中心。

传统历史文化街区的保护与更新 ——以台儿庄古城为例 姜玉磊 (枣庄市规划局山东枣庄 277100 ) [摘要]历史文化街区的保护与更新对城市的发展有重要的意义。本文以台儿庄古城,从街区的内在价值和文化内涵出发,通过分析街区的现状问题,指出街区保护和更新的必然性,并结合实际提出街区历史文化资源保护和更新的构思和方法措施。 [关键词]历史街区保护更新文庙-慈云寺 1 引言 历史文化街区是指经省、自治区、直辖市人民政府核定公布应予重点保护的历史地段。历史文化街区赋存大量弥足珍贵的历史文化遗迹,是历史文化名城的重要组成部分和城市文化的重要载体,它们在保护名城肌理,延续城市历史文化等方面具有不可替代的作用。如何更好地进行历史街区的保护与更新,对正处于快速城市化中的我国大多数城市来说,已成为一个急需探索和解决的难题。 自国务院1984年公布了第一批全国历史文化名城以来,我国城市旧城市文化的保护工作虽然取得一定的成绩。如北海市中山路和珠海路的历史老街区的改造,中西合璧骑楼式建筑,连绵延续、尺度亲切宜人,其中珠海路骑楼建筑风貌为中国目前保存最完好的骑楼风貌街区,是城市历史文化的载体,体现中西建筑文化的历史脉络和古典气氛[1]。但由于缺乏社会的共识和法律的保障,再加上城市开发的压力以及技术观念的落后等因素,到目前为止我国城市尤其是大中城市的历史文化街区的遗存和风貌仍遭到了很大的破坏,有的甚至荡然无存,如香港旧城早已消失就是典型的一例[2]。 2 传统历史街区保护与更新的意义 “建筑与城市文化的可贵,在于它是一部最真实而珍贵的‘历史’。意大利美学家克罗齐(1866~1952年)曾说过,人写出来的历史只能说是‘现代史’,因为它是现代人写出来的,是以现代的观点来表达的。因此保护历史文化名城及其建筑,它的价值也就不言而喻了” [3]。城市是一部具体的真实的人类文化记录薄,建筑便是中国历史的写照[4]。 这些建筑一方面反映了工匠们的建造工艺,另一方面又真实地再现了当时时代的建筑风采与建筑文化,其中蕴含着失之不可再得的文化信息资源,有着重要的历史文化价值和

历史文化名城名镇名村街区保护规划编制审批 办法 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

《历史文化名城名镇名村街区保护规划编制审批办法》 已经第16次部常务会议审议通过,现予发布,自2014年12月29日起施行。 住房城乡建设部部长 陈政高 2014年10月15日历史文化名城名镇名村街区保护规划编制审批办法第一条为了规范历史文化名城、名镇、名村、街区保护规划编制和审批工作,根据《中华人民共和国城乡规划法》和《历史文化名城名镇名村保护条例》等法律法规,制定本办法。 第二条历史文化名城、名镇、名村、街区保护规划的编制和审批,适用本办法。 第三条对历史文化名城、名镇、名村、街区实施保护管理,在历史文化名城、名镇、名村、街区保护范围内从事建设活动,改善基础设施、公共服务设施和居住环境,应当符合保护规划。 第四条编制保护规划,应当保持和延续历史文化名城、名镇、名村、街区的传统格局和历史风貌,维护历史文化遗产的真实性和完整性,继承和弘扬中华民族优秀传统文化,正确处理经济社会发展和历史文化遗产保护的关系。 第五条历史文化名城、名镇保护规划应当单独编制,下列内容应当纳入城市、镇总体规划: (一)保护原则和保护内容; (二)保护措施、开发强度和建设控制要求;

(三)传统格局和历史风貌保护要求; (四)核心保护范围和建设控制地带; (五)需要纳入的其他内容。 第六条历史文化街区所在地的城市、县已被确定为历史文化名城的,该历史文化街区保护规划应当依据历史文化名城保护规划单独编制。 历史文化街区所在地的城市、县未被确定为历史文化名城的,应当单独编制历史文化街区保护规划,并纳入城市、镇总体规划。 第七条编制历史文化名城、名镇、街区控制性详细规划的,应当符合历史文化名城、名镇、街区保护规划。 历史文化街区保护规划的规划深度应当达到详细规划深度,并可以作为该街区的控制性详细规划。 历史文化名城、名镇、街区保护范围内建设项目的规划许可,不得违反历史文化名城、名镇、街区保护规划。 第八条历史文化名城批准公布后,历史文化名城人民政府应当组织编制历史文化名城保护规划。历史文化名镇、名村批准公布后,所在地的县级人民政府应当组织编制历史文化名镇、名村保护规划。历史文化街区批准公布后,所在地的城市、县人民政府应当组织编制历史文化街区保护规划。 保护规划应当自历史文化名城、名镇、名村、街区批准公布之日起1年内编制完成。 第九条历史文化名城、名镇、街区保护规划的编制,应当由具有甲级资质的城乡规划编制单位承担。

《历史文化名城名镇名村街区保护规划编制审批办法》 已经第16次部常务会议审议通过,现予发布,自2014年12月29日起施行。 住房城乡建设部部长 陈政高 2014年10月15日历史文化名城名镇名村街区保护规划编制审批办法第一条为了规范历史文化名城、名镇、名村、街区保护规划编制和审批工作,根据《中华人民共和国城乡规划法》和《历史文化名城名镇名村保护条例》等法律法规,制定本办法。 第二条历史文化名城、名镇、名村、街区保护规划的编制和审批,适用本办法。 第三条对历史文化名城、名镇、名村、街区实施保护管理,在历史文化名城、名镇、名村、街区保护范围内从事建设活动,改善基础设施、公共服务设施和居住环境,应当符合保护规划。 第四条编制保护规划,应当保持和延续历史文化名城、名镇、名村、街区的传统格局和历史风貌,维护历史文化遗产的真实性和完整性,继承和弘扬中华民族优秀传统文化,正确处理经济社会发展和历史文化遗产保护的关系。 第五条历史文化名城、名镇保护规划应当单独编制,下列内容应当纳入城市、镇总体规划: (一)保护原则和保护内容; (二)保护措施、开发强度和建设控制要求; (三)传统格局和历史风貌保护要求; (四)核心保护范围和建设控制地带; (五)需要纳入的其他内容。 第六条历史文化街区所在地的城市、县已被确定为历史文化名城的,该历史文化街区保护规划应当依据历史文化名城保护规划单独编制。 历史文化街区所在地的城市、县未被确定为历史文化名城的,应当单独编制历史文化街区保护规划,并纳入城市、镇总体规划。 第七条编制历史文化名城、名镇、街区控制性详细规划的,应当符合历史文化名

城、名镇、街区保护规划。 历史文化街区保护规划的规划深度应当达到详细规划深度,并可以作为该街区的控制性详细规划。 历史文化名城、名镇、街区保护范围内建设项目的规划许可,不得违反历史文化名城、名镇、街区保护规划。 第八条历史文化名城批准公布后,历史文化名城人民政府应当组织编制历史文化名城保护规划。历史文化名镇、名村批准公布后,所在地的县级人民政府应当组织编制历史文化名镇、名村保护规划。历史文化街区批准公布后,所在地的城市、县人民政府应当组织编制历史文化街区保护规划。 保护规划应当自历史文化名城、名镇、名村、街区批准公布之日起1年内编制完成。 第九条历史文化名城、名镇、街区保护规划的编制,应当由具有甲级资质的城乡规划编制单位承担。 历史文化名村保护规划的编制,应当由具有乙级以上资质的城乡规划编制单位承担。 第十条编制保护规划,应当遵守国家有关标准和技术规范,采用符合国家有关规定的基础资料。 历史文化名镇、名村、街区的核心保护范围内,确因保护需要无法按照有关的消防技术标准和规范设置消防设施和消防通道的,由城市、县人民政府公安机关消防机构会同同级城乡规划主管部门制订相应的防火安全保障方案。 因公共利益需要进行建设活动,对历史建筑无法实施原址保护、必须迁移异地保护或者拆除的,应当由城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门,报省、自治区、直辖市人民政府确定的保护主管部门会同同级文物主管部门批准。 县级以上地方人民政府有关主管部门应当根据编制保护规划的需要,及时提供有关基础资料。 第十一条编制保护规划,应当进行科学论证,并广泛征求有关部门、专家和公众的意见;必要时,可以举行听证。 第十二条历史文化名城保护规划应当包括下列内容: (一)评估历史文化价值、特色和存在问题; (二)确定总体保护目标和保护原则、内容和重点; (三)提出总体保护策略和市(县)域的保护要求; (四)划定文物保护单位、地下文物埋藏区、历史建筑、历史文化街区的核心保护