《楚归晋知罃》阅读答案

- 格式:docx

- 大小:21.01 KB

- 文档页数:12

一、修辞部分:指出下列各例各包含哪种修辞格,并作简要分析。

(本大题共5小题,每小题2分,共10分)起兴、引用、借代、互文、变文、共用、变序、重言、复重、顶真。

二、语法部分(本大题共三题、每题包括若干小题,共30分)(一)、用恰当的句式翻译下列句子划线部分(本题共10小题,每小题2分,共20分)(二)、指出下列句子中的前置或提前的宾语,并分析前置或提前的原因(本题共5小题,每小题2分,共10分):三、语音部分(本大题共四题、每题包括若干小题,共30分)(一)、说明下列反切为什么今天被切字与反切上下字切出的读音不同(本题共2小题,每小题4分,共8分)。

)1.鱼(语居切)答:因为平分阴阳问题,古代平声分化为阴平和阳平两调,“鱼”是古代浊声母字,所以读阳平。

2.之(止而切)答:“之”是清声母字,读今阳平调,韵母变了,由“脂、支、知、微”变化定。

3.限(胡简切)答:全浊声母上声,现变读去声,因为“胡”是全浊声母,所以限读去声。

4.不(分勿切)答:由于双唇音与唇齿音混切,重唇音与轻唇音不分,所以读“不”。

5.似(详里切)答:上字精组,下字洪音,改j.q.x.为z.c.s.;x—s韵母,开口韵母发生变化声母s后读i,声调与“脂、支、知、微”变化有关。

“似”字原上声全浊声母变为去声。

(二)、阅读下面这首诗①根据以注的平仄标注出标准格式②指出诗中平仄已随意变化的字③指出拗字和救字④标出韵脚和对仗的句子(本题共1小题,8分)(三)、举例说明什么是……?什么叫……(本题共1小题,8分)?(四)、根据标注的下列字的声母和韵部,分析每一组字上古时的声韵关系,请说明理由。

(本题共2小题,6分)1.知、智:古音相同,声母相同,韵母也同2.由、犹:古音相同,声母相同,韵母也同3.那、奈:古音相近,声母相同,韵母相近4.红、工:古音相近,韵母相同,声母旁组5.亶、但:古音相近,韵部相同,声母相近1.知人者智,自知者明。

胜人者有力,自胜者强。

齐桓公伐楚翻译:鲁国国王僖公既位四年的春季,齐国国王(齐桓公)率领个诸侯国侵略蔡国,蔡国被击溃,便讨伐楚国。

楚国国王派人对(来犯的)军队说道:“你们居住北方,我们居住在南方,完全是风马牛不相及啊,没想到你们来到我们的地方,为什么啊?”管仲回答说:“以前姜太公命令我的先君太工说:‘所有的诸侯国,你都可以讨伐它,用(这办法)来监督它们辅佐周朝王室。

’(并)赐给我先君鞋,东可以到海,西可以到黄河,南可以到穆陵,北可以到无棣。

你们楚国进贡的包茅没有进贡,(周朝)国王祭祀缺乏供应,没有东西用来滤酒,我就是来征收的。

周昭王南巡却没有回去,我问你这是怎么会事。

”回答说:“贡品没有进贡,是我国君的错误,哪敢不进贡呢?周昭王不回去的事,你请到汉水边去问吧!”联合军队前进,驻扎在陉。

夏季,楚国国王派(大夫)屈完到联军那。

联军后撤,驻扎在召陵。

齐侯(齐桓公)布阵好联军军队,和屈完一起乘车检阅。

齐侯(齐桓公)说:“岂是我要这么做,是发扬先君好传统(合作精神),和我们联盟吧,如何?”回答说:“您若以德安抚诸侯,谁敢不服?您若用武力,楚国将把方城作为城墙,汉水作为城隍,你们虽然人马众多,没有地方施展的!”屈完和各诸侯国签定盟约。

晋灵公不君不知道是否有心理学家专门研究过历史上的暴君的心理,这种研究肯定很有意思。

在平常人看来,暴君们的言行举止都有些异乎寻常,按正常人来说是匪夷所思的。

比如,夏桀的宠姬妹喜爱听裂帛声,建造过“酒池肉林”;商纣王的酷刑“金瓜击顶”、“炮烙”、“虿盆”、做人的肉羹。

活剖孕妇等等。

晋灵公弹射路人、杀厨子游尸的举动,仅仅用一般的残暴、狠是难以说明的,恐怕总有些变态心理,或者歇斯底里症一类的精神病,才能解释他的怪癖行径。

如果真是这样,除了治病、关进疯人院之外,没有任何办法让他改邪归正,或者像赵穿那样,将其杀掉,以免危害更多的人。

中国传统政治制度致命的痼疾就在于,无论所滑的“天子”多么愚笨、痴呆,无论多么残暴、缺德,无论多么变态。

楚归晋知罃重要知识点楚归晋知罃是一种传统的中国文化符号,代表了智慧和学问。

在传统文化中,楚归晋知罃被视为重要的知识点,它代表了人们对于知识的追求和思考的方式。

本文将介绍楚归晋知罃的含义,并探讨它在当今社会中的重要性。

一、楚归晋知罃的含义楚归晋知罃是由三个词汇组成的,分别是楚、归、晋和知罃。

楚代表了思考的起点,归代表了思考的归宿,晋代表了思考的过程,而知罃则代表了思考的目的。

楚归晋知罃可以理解为一种“从思考到认识”的过程。

它告诉我们,思考是认识的基础,只有通过思考才能得出正确的认识和结论。

楚归晋知罃也强调了思考的过程是不断前进和推进的,只有通过不断思考和学习,才能不断提高自己的认识水平。

二、楚归晋知罃的重要性楚归晋知罃在当今社会中具有重要的意义。

首先,它提醒人们要注重思考和学习,只有通过思考和学习,才能不断提高自己的认识水平。

在当今社会,知识更新迅速,只有不断思考和学习,才能跟上时代的步伐。

其次,楚归晋知罃强调了思考的过程是不断前进和推进的。

在现代社会中,我们面临着各种问题和挑战,只有通过不断思考和学习,才能找到解决问题的方法和策略。

楚归晋知罃提醒我们要持续进取,不断提高自己的思考能力和学习能力。

此外,楚归晋知罃还强调了思考和认识的重要性。

在信息爆炸的时代,我们需要有独立思考和判断的能力,只有通过自己的思考和认识,才能真正理解和掌握知识。

楚归晋知罃告诉我们,只有通过自己的思考和认识,才能形成独特的见解和观点。

三、如何实践楚归晋知罃要实践楚归晋知罃,首先需要注重思考和学习。

我们可以通过读书、参加讲座和学习课程等方式,来扩展自己的知识面和认识水平。

同时,我们还需要注重思考和思考的质量,要善于提出问题和寻找解决问题的方法。

其次,我们要持续进取,不断提高自己的思考能力和学习能力。

我们可以通过参加讨论、与他人交流和分享经验等方式,来提高自己的思考能力和学习能力。

同时,我们还可以通过反思和总结的方式,来不断完善自己的思考和学习过程。

文选标点练习郑伯克段于鄢初娶于申曰武姜生庄公及共叔段庄公寤生惊姜氏故名曰寤生遂恶之爱共叔段欲立之亟请于武公公弗许及庄公即位为之请制公曰制岩邑也虢叔死焉佗邑唯命请京使居之谓之京城大叔祭仲曰都城过百雉国之害也先王之制大都不过叁国之一中五之一小九之一今京不度非制也君将不堪公曰姜氏欲之焉辟害对曰姜氏何厌之有不如早为之所无使滋蔓蔓难图也蔓草犹不可除况君之宠弟乎公曰多行不义必自毙子姑待之既而大叔命西鄙北鄙贰于己公子吕曰国不堪贰君将若之何欲与大叔臣请事之若弗与则请除之无生民心公曰无庸将自及大叔又收贰以为己邑至于廪延子封曰可矣厚将得众公曰不义不昵厚将崩大叔完聚缮甲兵具卒乘将袭郑夫人将启之公闻其期曰可矣命子封帅车二百乘以伐京京叛大叔段段入于鄢公伐诸鄢五月辛丑大叔出奔共遂寘姜氏于城颍而誓之曰不及黄泉无相见也既而悔之颍考叔为颍谷封人闻之有献于公公赐之食食舍肉公问之对曰小人有母皆尝小人之食矣未尝君之羹请以遗之公曰尔有母遗繄我独无颍考叔曰敢问何谓也公语之故且告之悔对曰君何患焉若阙地及泉隧而相见其谁曰不然公从之公入而赋大隧之中其乐也融融姜出而赋大隧之外其乐也泄泄遂为母子如初君子曰颍考叔纯孝也爱其母施及庄公诗曰孝子不匮永锡尔类其是之谓乎齐桓公伐楚四年春齐侯以诸侯之师侵蔡蔡溃遂伐楚楚子使与师言日君处北海寡人处南海唯是风马牛不相及也不虞君之涉吾地也何故管仲对曰昔召康公命我先君大公曰五侯九伯女实征之以夹辅周室赐我先君履东至于海西至于河南至于穆陵北至于无棣尔贡包茅不入王祭不共无以缩酒寡人是征昭王南征而不复寡人是问对曰贡之不入寡君之罪也敢不共给昭王之不复君其问诸水滨师进次于陉夏楚子使屈完如师师退次于召陵齐侯陈诸侯之师与屈完乘而观之齐侯曰岂不谷是为先君之好是继与不谷同好如何对曰君惠徼福於敝邑之社稷辱收寡君寡君之愿也齐侯曰以此众战谁能御之以此攻城何城不克对曰君若以德绥诸侯谁敢不服君若以力楚国方城以为城汉水以为池虽众无所用之屈完及诸侯盟宫之奇谏假道晋侯复假道于虞以伐虢宫之奇谏曰虢虞之表也虢亡虞必从之晋不可启寇不可翫一之谓甚其可再乎谚所谓辅车相依唇亡齿寒者其虞虢之谓也公曰晋吾宗也岂害我哉对曰大伯虞仲大王之昭也大伯不从是以不嗣虢仲虢叔王季之穆也为文王卿士勋在王室藏于盟府将虢是灭何爱于虞且虞能亲于桓庄乎其爱之也桓庄之族何罪而以为戮不唯逼乎亲以宠逼犹尚害之况以国乎公曰吾享祀丰絜神必据我对曰臣闻之鬼神非人实亲惟德是依故周书曰皇天无亲惟德是辅又曰黍稷非馨明德惟馨又曰民不易物惟德繄物如是则非德民不和神不享矣神所冯依将在德矣若晋取虞而明德以荐馨香神其吐之乎弗听许晋使宫之奇以其族行曰虞不腊矣在此行也晋不更举矣冬十二月丙子朔晋灭虢虢公丑奔京师师还馆于虞遂袭虞灭之烛之武退秦师晋侯秦伯围郑以其无礼于晋且贰于楚也晋军函陵秦军泛南佚之狐言于郑伯曰国危矣若使烛之武见秦师师必退公从之辞曰臣之壮也犹不如人今老矣无能为也已公曰吾不能早用子今急而求子是寡人之过也然郑亡子亦有不利焉许之夜缒而出见秦伯曰秦晋围郑郑既知亡矣若亡郑而有益于君敢以烦执事越国以鄙远君知其难也焉用亡郑以陪邻邻之厚君之薄也若舍郑以为东道主行李之往来共其乏困君亦无所害且君尝为晋军赐矣许君焦瑕朝济而夕设版焉君之所知也夫晋何厌之有既东封郑又欲肆其西封若不阙秦将焉取之阙秦以利晋唯君图之秦伯说与郑人盟使杞子逄孙杨孙戍之乃还子犯请击之公曰不可微夫人之力不及此因人之力而敝之不仁失其所与不知以乱易整不武乃其还也亦去之蹇叔哭师冬晋文公卒庚辰将殡于曲沃出绛柩有声如牛卜偃使大夫拜曰君命大事将有西师过轶我击之必大捷焉杞子自郑使告于秦曰郑人使我掌其北门之管若潜师以来国可得也穆公访诸蹇叔蹇叔曰劳师以袭远非所闻也师劳力竭远主备之无乃不可乎师之所为郑必知之勤而无所必有悖心且行千里其谁不知公辞焉召盂明西乞白乙使出师于东门之外蹇叔哭之曰盂子吾见师之出而不见其人也公使谓之曰尔何知中寿尔墓之木拱矣蹇叔之子与师哭而送之曰晋人御师必于肴肴有二陵焉其南陵夏后皋之墓也其北陵文王之所辟风雨也必死是间余收尔骨焉秦师遂东晋灵公不君晋灵公不君厚敛以雕墙从台上弹人而观其辟丸也宰夫胹熊蹯不熟杀之置诸畚使妇人载以过朝赵盾士季见其手问其故而患之将谏士季曰谏而不入则莫之继也会请先不入则子继之三进及溜而后视之曰吾知所过矣将改之稽首而对曰人谁无过过而能改善莫大焉诗曰靡不有初鲜克有终夫如是则能补过者鲜矣君能有终则社稷之固也岂惟群臣赖之又曰衮职有阙惟仲山甫补之能补过也君能补过衮不废矣犹不改宣子骤谏公患之使鉏麑贼之晨往寝门辟矣盛服将朝尚早坐而假寐麑退叹而言曰不忘恭敬民之主也贼民之主不忠弃君之命不信有一于此不如死也触槐而死秋九月晋候饮赵盾酒伏甲将攻之其右提弥明知之趋登曰臣侍君宴过三爵非礼也遂扶以下公嗾夫獒焉明搏而杀之盾曰弃人用犬虽猛何为斗且出提弥明死之初宣子田于首山舍于翳桑见灵辄饿问其病曰不食三日矣食之舍其半问之曰宦三年矣未知母之存否今近焉请以遗之使尽之而为之箪食与肉置诸橐以与之既而与为公介倒戟以御公徒而免之问何故对曰翳桑之饿人也问其名居不告而退遂自亡也乙丑赵穿攻灵公于桃园宣子未出山而复大史书曰赵盾弑其君以示于朝宣子曰不然对曰子为正亡不越竟反不讨贼非子而谁宣子曰呜呼诗曰我之怀矣自诒伊戚其我之谓矣孔子曰董狐古之良史也书法不隐赵宣子古之良大夫也为法受恶惜也越竞乃免2010年考加标点齐晋鞌之战癸酉师陈于鞌邴夏御齐侯逢丑父为右晋解张御郤克郑丘缓为右齐侯曰余姑翦灭此而朝食不介马而驰之郤克伤于矢流血及屦未绝鼓音曰余病矣张侯曰自始合而矢贯余手及肘余折以御左轮朱殷岂敢言病吾子忍之缓曰自始合苟有险余必下推车子岂识之然子病矣张侯曰师之耳目在吾旗鼓进退从之此车一人殿之可以集事若之何其以病败君之大事也擐甲执兵固即死也病未及死吾子勉之左并辔右援枹而鼓马逸不能止师从之齐师败绩逐之三周华不注韩厥梦子舆谓己曰且旦辟左右故中御而从齐侯邴夏曰射其御者君子也公曰谓之君子而射之非礼也射其左越于车下射其右毙于车中綦毋张丧车从韩厥曰请寓乘从左右皆肘之使立于后韩厥俛定其右逢丑父与公易位将及华泉骖絓于木而止丑父寝于轏中蛇出于其下以肱击之伤而匿之故不能推车而及韩厥执絷马前再拜稽首奉觞加璧以进曰寡君使群臣为鲁卫请曰无令舆师陷入君地下臣不幸属当戎行无所逃隐且惧奔辟而忝两君臣辱戎士敢告不敏摄官承乏丑父使公下如华泉取饮郑周父御佐车宛伐为右载齐侯以免韩厥献丑父郤献子将戮之呼曰自今无有代其君任患者有一于此将为戮乎郤子曰人不难以死免其君我戮之不祥赦之以劝事君者乃免之楚归晋知罃晋人归楚公子谷臣与连尹襄老之尸于楚以求知罃于是荀首佐中军矣故楚人许之王送知罃曰子其怨我乎对曰二国治戎臣不才不胜其任以为俘馘执事不以衅鼓使归即戮君之惠也臣实不才又谁敢怨王曰然则德我乎对曰二国图其社稷而求纾其民各惩其忿以相宥也两释累囚以成其好二国有好臣不与及其谁敢德王曰子归何以报我对曰臣不任受怨君亦不任受德无怨无德不知所报王曰虽然必告不谷对曰以君之灵累臣得归骨于晋寡君之以为戮死且不朽若从君之惠而免之以赐君之外臣首首其请于寡君而以戮于宗亦死且不朽若不获命而使嗣宗职次及于事而帅偏师以修封疆虽遇执事其弗敢违其竭力致死无有二心以尽臣礼所以报也王曰晋未可与争重为之礼而归之祁奚荐贤请老晋侯问嗣焉称解狐其仇也将立之而卒又问焉对曰午也可于是羊舌职死矣晋侯曰孰可以代之对曰赤也可于是使祁午为中军尉羊舌赤佐之君子谓祁奚于是能举善矣称其仇不为谄立其子不为比举其偏不为党商书曰无偏无党王道荡荡其祁奚之谓矣解狐得举祁午得位伯华得官建一官而三物成能举善也夫为善故能举其类诗云惟其有之是以似之祁奚有焉子产不毁乡校郑人游于乡校以议执政之善否然明谓子产曰何不毁乡校子产曰何为夫人朝夕退而游焉以议执政之善否其所善者吾将行之其所恶者吾将改之是吾师也如之何毁之吾闻忠善以损怨不闻作威以防怨岂不遽止然尤防川也大决所犯伤人必多吾不能救也不如小决之使导不如吾闻而药之也然明曰蔑也今而后知吾子之信可事也小人实不才若果行此其郑国实赖之岂唯二三臣仲尼闻是语也曰以是观之人谓子产不仁吾不信也冯谖客孟尝君齐人有冯谖者贫乏不能自存使人属孟尝君愿寄食门下孟尝君曰客何好曰客无好也曰客何能曰客无能也孟尝君笑而受之曰诺左右以君贱之也食以草具居有顷倚柱弹其剑歌曰长铗归来乎食无鱼左右以告孟尝君曰食之比门下之客居有顷复弹其铗歌曰长铗归来乎出无车左右皆笑之以告孟尝君曰为之驾比门下之车客于是乘其车揭其剑过其友曰孟尝君客我后有顷复弹其剑铗歌曰长铗归来乎无以为家左右皆恶之以为贪而不知足孟尝君问冯公有亲乎对曰有老母孟尝君使人给其食用无使乏于是冯谖不复歌后孟尝君出记问门下诸客谁习计会能为文收责于薛者乎冯谖署曰能孟尝君怪之曰此谁也左右曰乃歌夫长铗归来者也孟尝君笑曰客果有能也吾负之未尝见也请而见之谢曰文倦于事愦于忧而性懧愚沈于国家之事开罪于先生先生不羞乃有意欲为收责于薛乎冯谖曰愿之于是约车治装载券契而行辞曰责毕收以何市而反孟尝君曰视吾家所寡有者驱而之薛使吏召诸民当偿者悉来合券券遍合起矫命以责赐诸民因烧其券民称万岁长驱到齐晨而求见孟尝君怪其疾也衣冠而见之曰责毕收乎来何疾也曰收毕矣以何市而反冯谖曰君之视吾家所寡有者臣窃计君宫中积珍宝狗马实外厩美人充下陈君家所寡有者以义耳窃以为君市义孟尝君曰市义奈何曰今君有区区之薛不拊爱子其民因而贾利之臣窃矫君命以责赐诸民因烧其券民称万岁乃臣所以为君市义也孟尝君不悦曰诺先生休矣后期年齐王谓孟尝君曰寡人不敢以先王之臣为臣孟尝君就国于薛未至百里民扶老携幼迎君道中孟尝君顾谓冯谖先生所为文市义者乃今日见之冯谖曰狡兔有三窟仅得免其死耳今君有一窟未得高枕而卧也请为君复凿二窟孟尝君予车五十乘金五百斤西游于梁谓惠王曰齐放其大臣孟尝君于诸侯诸侯先迎之者富而兵强于是梁王虚上位以故相为上将军遣使者黄金千斤车百乘往聘孟尝君冯谖先驱诫孟尝君曰千金重币也百乘显使也齐其闻之矣梁使三反孟尝君固辞不往也齐王闻之君臣恐惧遣太傅赍黄金千斤文车二驷服剑一封书谢孟尝君曰寡人不祥被于宗庙之祟沈于谄谀之臣开罪于君寡人不足为也愿君顾先王之宗庙姑反国统万人乎冯谖诫孟尝君曰愿请先王之祭器立宗庙于薛庙成还报孟尝君曰三窟已就君姑高枕为乐矣孟尝君为相数十年无纤介之祸者冯谖之计也赵威后问齐使齐王使使者问赵威后书未发威后问使者曰岁亦无恙耶民亦无恙耶王亦无恙耶使者不说曰臣奉使使威后今不问王而先问岁与民岂先贱而后尊贵者乎威后曰不然苟无岁何以有民苟无民何以有君故有舍本而问末者耶乃进而问之曰齐有处士曰钟离子无恙耶是其为人也有粮者亦食无粮者亦食有衣者亦衣无衣者亦衣是助王养其民者也何以至今不业也叶阳子无恙乎是其为人哀鳏寡恤孤独振困穷补不足是助王息其民者也何以至今不业也北宫之女婴儿子无恙耶撤其环瑱至老不嫁以养父母是皆率民而出于孝情者也胡为至今不朝也此二士弗业一女不朝何以王齐国子万民乎於陵子仲尚存乎是其为人也上不臣于王下不治其家中不索交诸侯此率民而出于无用者何为至今不杀乎江乙对荆宣王荆宣王问群臣曰吾闻北方之畏昭奚恤也果诚何如群臣莫对江乙对曰虎求百兽而食之得狐狐曰子无敢食我也天帝使我长百兽今子食我是逆天帝命也子以我为不信吾为子先行子随我后观百兽之见我而敢不走乎虎以为然故遂与之行兽见之皆走虎不知兽畏己而走也以为畏狐也今王之地方五千里带甲百万而专属之于昭奚恤故北方之畏昭奚恤也其实畏王之甲兵也犹百兽之畏虎也庄辛说楚襄王庄辛对楚襄王曰君左州侯右夏侯辇从鄢陵君与寿陵君专淫逸侈靡不顾国政郢都必危矣襄王曰先生老悖乎将以为楚国祆祥乎庄辛曰臣诚见其必然者也非敢以为国祆祥也君王卒幸四子者不衰楚国必亡矣臣请辟於赵淹留以观之庄辛去之赵留五月秦果举鄢郢巫上蔡陈之地襄王留揜於城阳於是使人发驺徵庄辛於赵庄辛曰诺庄辛至襄王曰寡人不能用先生之言今事至于此为之奈何庄辛对曰臣闻鄙语曰见兔而顾犬未为晚也亡羊而补牢未为迟也臣闻昔汤武以百里昌桀纣以天下亡今楚国虽小绝长续短犹以数千里岂特百里哉王独不见夫蜻蛉乎六足四翼飞翔乎天地之间俛啄蚊虻而食之仰承甘露而饮之自以为无患与人无争也不知夫五尺童子方将调饴胶丝加之乎四仞之上而下为蝼蚁食也夫蜻蛉其小者也黄雀因是以俯噣白粒仰栖茂树鼓气奋翼自以为无患与人无争也不知夫公子王孙左挟弹右摄丸将加已乎十仞以上已其类为招昼游乎茂树夕调乎酸醎倏忽之间坠于公子之手夫雀其小者也黄鹄因是以游於江海淹乎大沼俯噣鳝鲤仰囓菱荇奋其六翮而凌清风飘摇乎高翔自以为无患与人无争也不知夫射者方将修其碆卢治其缯缴将加已乎百仞之上被礛磻引微缴折清风而殒矣故昼游乎江河夕调乎鼎鼐夫黄鹄其小者也蔡圣侯之事因是以南游乎高陂北陵乎巫山饮茹溪流食湘波之鱼左抱幼妾右拥嬖女与之驰骋乎高蔡之中而不以国家为事不知乎子发方受命乎宣王系以朱丝而见之也蔡圣侯之事其小者也君王因是以左州侯右夏侯辇从鄢陵君与夀陵君饭封禄之粟而载方府之金与之驰骋乎云梦之中而不以天下国家为事不知乎穰侯方受命乎秦王填黾塞之内而投以乎黾塞之外襄王闻之颜色变作身体战栗於是乃以执圭而授之为阳陵君与淮北之地也鲁仲连义不帝秦秦围赵之邯郸魏安厘王使将军晋鄙救赵畏秦止于荡阴不进魏王使客将军辛垣衍间入邯郸因平原君谓赵王曰秦所以急围赵者前与齐闵王争强为帝已而复归帝以齐故今齐已益弱方今唯秦雄天下此非必贪邯郸其意欲求为帝赵诚发使尊秦昭王为帝秦必喜罢兵去平原君犹豫未有所决此时鲁仲连适游赵会秦围赵闻魏将欲令赵尊秦为帝乃见平原君曰事将奈何矣平原君曰胜也何敢言事百万之众折于外今又内围邯郸而不能去魏王使客将军辛垣衍令赵帝秦今其人在是胜也何敢言事鲁连曰始吾以君为天下之贤公子也吾乃今然后知君非天下之贤公子也梁客辛垣衍安在吾请为君责而归之平原君曰胜请为召而见之于先生平原君遂见辛垣衍曰东国有鲁连先生者其人在此胜请为绍介而见之于将军辛垣衍曰吾闻鲁连先生齐国之高士也衍人臣也使事有职吾不愿见鲁连先生也平原君曰胜已泄之矣辛垣衍许诺鲁连见辛垣衍而无言辛垣衍曰吾视居此围城之中者皆有求于平原君者也今吾视先生之玉貌非有求于平原者曷为久居此围城之中而不去也鲁连曰世以鲍焦无从容而死者皆非也今众人不知则为一身彼秦者弃礼义而上首功之国也权使其士虏使其民彼则肆然而为帝过而遂正于天下则连有赴东海而死矣吾不忍为之民也所为见将军者欲以助赵也辛垣衍曰先生助之奈何鲁连曰吾将使梁及燕助之齐楚则固助之矣辛垣衍曰燕则吾请以从矣若乃梁则吾乃梁人也先生恶能使梁助之耶鲁连曰梁未睹秦称帝之害故也使梁睹秦称帝之害则必助赵矣辛垣衍曰秦称帝之害将奈何鲁仲连曰昔齐威王尝为仁义矣率天下诸侯而朝周周贫且微诸侯莫朝而齐独朝之居岁余周烈王崩诸侯皆吊齐后往周怒赴于齐曰天崩地坼天子下席东藩之臣田婴齐后至则斮之威王勃然怒曰叱嗟而母婢也卒为天下笑故生则朝周死则叱之诚不忍其求也彼天子固然其无足怪辛垣衍曰先生独未见夫仆乎十人而从一人看宁力不胜智不若耶畏之也鲁仲连曰然梁之比于秦若仆耶辛垣衍曰然鲁仲连曰然吾将使秦王烹醢梁王辛垣衍怏然不悦曰嘻亦太甚矣先生之言也先生又恶能使秦王烹醢梁王鲁仲连曰固也待吾言之昔者鬼侯鄂侯文王纣之三公也鬼侯有子而好故入之于纣纣以为恶醢鬼侯鄂侯争之急辨之疾故脯鄂侯文王闻之喟然而叹故拘之于牖里之库百日而欲令之死易为与人俱称王卒就脯醢之地也齐闵王将之鲁夷维子执策而从谓鲁人曰子将何以待吾君鲁人曰吾将以十太牢待子之君夷维子曰子安取礼而来待吾君彼吾君者天子也天子巡狩诸侯辟舍纳筦键摄衽抱几视膳于堂下天子已食退而听朝也鲁人投其龠不果纳不得入于鲁将之薛假涂于邹当是时邹君死闵王欲入吊夷维子谓邹之孤曰天子吊主人必将倍殡柩设北面于南方然后天子南面吊也邹之群臣曰必若此吾将伏剑而死故不敢入于邹邹鲁之臣生则不得事养死则不得饭含然且欲行天子之礼于邹鲁之臣不果纳今秦万乘之国梁亦万乘之国俱据万乘之国交有称王之名睹其一战而胜欲从而帝之是使三晋之大臣不如邹鲁之仆妾也且秦无已而帝则且变易诸侯之大臣彼将夺其所谓不肖而予其所谓贤夺其所憎而与其所爱彼又将使其子女谗妾为诸侯妃姬处梁之宫梁王安得晏然而已乎而将军又何以得故宠乎于是辛垣衍起再拜谢曰始以先生为庸人吾乃今日而知先生为天下之士也吾请去不敢复言帝秦秦将闻之为却军五十里适会魏公子无忌夺晋鄙军以救赵击秦,秦军引而去于是平原君欲封鲁仲连鲁仲连辞让者三终不肯受平原君乃置酒酒酣起前以千金为鲁连寿鲁连笑曰所贵于天下之士者为人排患释难解纷乱而无所取也即有所取者是商贾之人也仲连不忍为也遂辞平原君而去终身不复见触龙说赵太后赵太后新用事秦急攻之赵氏求救于齐齐曰必以长安君为质兵乃出太后不肯大臣强谏太后明谓左右有复言令为质者老妇必唾其面触龙愿见太后太后盛气而揖之入而至而自谢曰老臣病足曾不能疾走不得见久矣窃自恕而恐太后玉体之有所郄也故愿望见太后太后曰老妇恃辇而行曰日食饮得无衰乎曰恃粥耳曰老臣今者殊不欲食乃自强步日三四里少益耆食和于身太后曰老妇不能太后之色少解左师公曰老臣贱息舒祺最少不肖而臣衰窃爱怜之愿令得补黑衣之数以卫王宫没死以闻太后曰敬诺年几何矣对曰十五岁矣虽少愿及未填沟壑而托之太后曰丈夫亦爱怜其少子乎对曰甚于妇人太后笑曰妇人异甚对曰老臣窃以为媪之爱燕后贤于长安君曰君过矣不若长安君之甚左师公曰父母之爱子则为之计深远媪之送燕后也持其踵为之泣念悲其远也亦哀之矣已行非弗思也祭祀必祝之祝曰必勿使反岂非计久长有子孙相继为王也哉太后曰然左师公曰今三世以前至于赵之为赵赵王之子孙侯者其继有在者乎曰无有曰微独赵诸侯有在者乎曰老妇不闻也此其近者祸及身远者及其子孙岂人主之子孙则必不善哉位尊而无功奉厚而无劳而挟多也今媪尊长安君之位而封之以膏腴之地多予之重器而不及今令有功于国—旦山陵崩长安君何以自托于赵老臣以媪为长安君计短也故以为其爱不若燕后太后曰诺恣君之所使之于是为长安君约车百乘质于齐齐兵乃出子义闻之曰人主之子也骨肉之亲也犹不能恃无功之尊无劳之奉而守金玉之重也况人臣乎论语一学而⑴子曰学而时习之不亦说乎有朋自远方来不亦乐乎人不知而不愠不亦君子乎⑵曾子曰吾日三省吾身为人谋而不忠乎与朋友交而不信乎传不习乎⑶子曰君子食无求饱居无求安敏於事而慎於言就有道而正可谓好学也已二为政⑴子曰温故而知新,可以为师矣⑵子曰学而不思则罔思而不学则殆⑶子曰由诲女知之乎知之为知之不知为不知是知也三里仁⑴子曰朝闻道,夕死可矣⑵子曰叁乎吾道一以贯之曾子曰唯子出门人问曰何谓也曾子曰夫子之道忠恕而已矣四公冶长⑴宰予昼寝子曰朽木不可雕也粪土之墙不可圬也於予与何诛子曰始吾於人也听其言而信其行今吾於人也听其言而观其行於予与改是⑵子贡问曰孔文子何以谓之文也子曰敏而好学不耻下问是谓之文也⑶季文子三思而後行子闻之曰再斯可矣⑷颜渊季路侍子曰盍各言尔志子路曰愿车马衣轻裘与朋友共蔽之而无憾颜渊曰愿无伐善无施劳子路曰愿闻子之志子曰老者安之朋友信之少者怀之五雍也。

第一单元(一)请从下列有关句中词义各题的若干备选答案中,选一个正确的,将其序号填入括号内1.“爱共叔段,欲立之。

亟请于武公,公弗许。

”(郑伯克段于鄢)句中“亟”的读音和含义是():①qī,屡次;②jí,屡次;③qì,经常;④jī,紧急。

2.“大叔完聚,缮甲兵,具卒乘,将袭郑。

”(郑伯克段于鄢)句中“甲兵”的含义是():①穿上铠甲的兵士;②最好的武器;③铠甲和兵器。

3.“不虞君之涉吾地也,何故?”(齐桓公伐楚)句中“虞”、“涉”的含义是():①料想、赤脚过河;②担心、进攻;③没想到、干涉;④料想、侵入。

4.“将虢是灭,何爱于虞?且虞能亲于桓庄乎,其爱之也?”(宫之奇谏假道)句中的“之”是代词,它代的对象是():①虢国;②虞国;③晋国;④桓庄之族。

5.“晋侯秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。

”(烛之武退秦师)句中“以”、“贰”的含义是():①因为、第二次;②以便、两属;③因为、两属。

6.“杞子自郑使告于秦曰:‘郑人使我掌其北门之管,若潜师以来,国可得也。

’穆公访诸蹇叔。

”(蹇叔哭师)句中“管”、“访”的含义是():①钥匙、访问;②管理、慰问;③钥匙、咨询;④管理人员、咨询。

7.“对曰:‘子为正卿,亡不越竟,反不讨贼,非子而谁?’”(晋灵公不君)句中“竟”、“反”、“贼”的含义是():①国境、返回、大逆不道之人;②边界、造反、盗匪;③边疆、返回、小偷;④国境、造反、大逆不道之人。

8.“缓曰:‘自始合,苟有险,余必下推车。

子岂识之?——然子病矣。

’”(齐晋鞌之战)句中“合”、“险”、“病”的含义是():合兵一处、危险、受重伤;②双方交兵、难走的路、受重伤;③合作、难走的路、突然生病;④敌我交战、危险、意外病倒。

9.“晋人归公子穀臣与连尹襄老之尸于楚,以求知罃。

于是荀首佐中军矣,故楚人许之。

”(楚归晋知罃)句中“于是”、“佐”的含义是():①在这种情况下、辅佐;②于是、当(中军)副帅;③在这时候、当(中军)副帅;④在这时候、帮助。

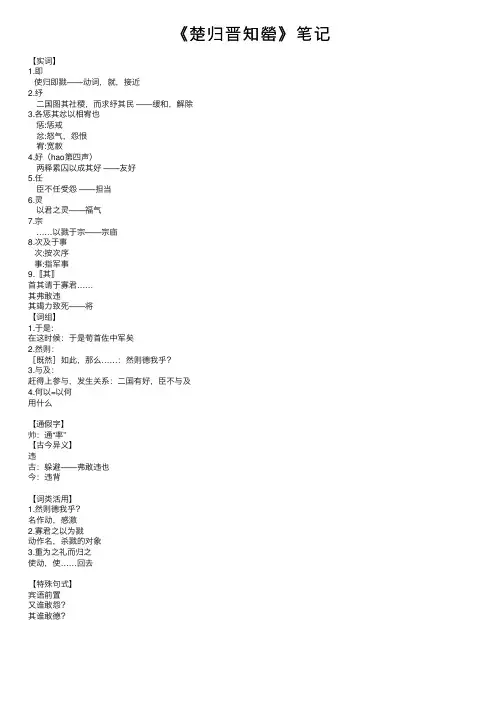

《楚归晋知罃》笔记【实词】

1.即

使归即戮――动词,就,接近

2.纾

⼆国图其社稷,⽽求纾其民――缓和,解除

3.各惩其忿以相宥也

惩:惩戒

忿:怒⽓,怨恨

宥:宽赦

4.好(hao第四声)

两释累囚以成其好――友好

5.任

⾂不任受怨――担当

6.灵

以君之灵――福⽓

7.宗

……以戮于宗――宗庙

8.次及于事

次:按次序

事:指军事

9.〖其〗

⾸其请于寡君……

其弗敢违

其竭⼒致死――将

【词组】

1.于是:

在这时候:于是荀⾸佐中军矣

2.然则:

[既然]如此,那么……:然则德我乎?

3.与及:

赶得上参与,发⽣关系:⼆国有好,⾂不与及

4.何以=以何

⽤什么

【通假字】

帅:通“率”

【古今异义】

违

古:躲避――弗敢违也

今:违背

【词类活⽤】

1.然则德我乎?

名作动,感激

2.寡君之以为戮

动作名,杀戮的对象

3.重为之礼⽽归之

使动,使……回去

【特殊句式】

宾语前置

⼜谁敢怨?

其谁敢德?。

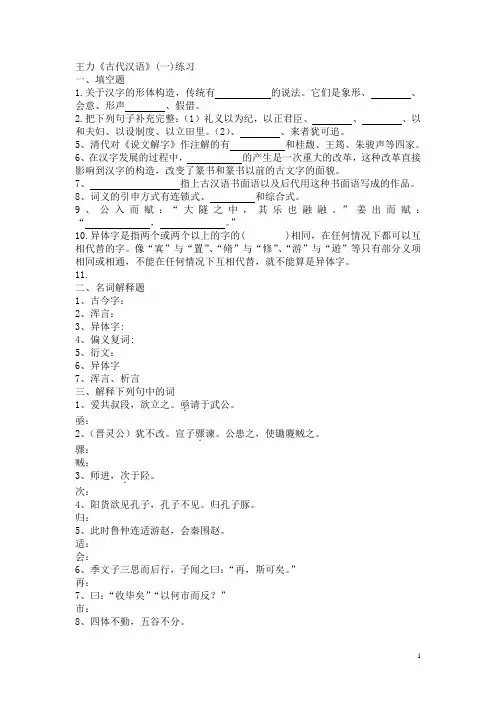

王力《古代汉语》(一)练习一、填空题1.关于汉字的形体构造,传统有的说法。

它们是象形、、会意、形声、假借。

2.把下列句子补充完整:(1)礼义以为纪,以正君臣、、、以和夫妇、以设制度、以立田里。

(2)、、来者犹可追。

5、清代对《说文解字》作注解的有和桂馥、王筠、朱骏声等四家。

6、在汉字发展的过程中,的产生是一次重大的改革,这种改革直接影响到汉字的构造,改变了篆书和篆书以前的古文字的面貌。

7、指上古汉语书面语以及后代用这种书面语写成的作品。

8、词义的引申方式有连锁式、和综合式。

9、公入而赋:“大隧之中,其乐也融融。

”姜出而赋:“,。

”10.异体字是指两个或两个以上的字的( )相同,在任何情况下都可以互相代替的字。

像“寘”与“置”、“脩”与“修”、“游”与“遊”等只有部分义项相同或相通,不能在任何情况下互相代替,就不能算是异体字。

11.二、名词解释题1、古今字:2、浑言:3、异体字:4、偏义复词:5、衍文:6、异体字7、浑言、析言三、解释下列句中的词1、爱共叔段,欲立之。

亟.请于武公。

亟:2、(晋灵公)犹不改。

宣子骤.谏。

公患之,使锄麑贼之。

骤:贼:3、师进,次.于陉。

次:4、阳货欲见孔子,孔子不见。

归孔子豚。

归:5、此时鲁仲连适游赵,会秦围赵。

适:会:6、季文子三思而后行,子闻之曰:“再,斯可矣。

”再:7、曰:“收毕矣”“以何市而反?”市:8、四体不勤,五谷不分。

五谷:9、公曰:“多行不义,必自毙,子姑待之。

”毙:姑:10、对曰:“小人有母,皆尝小人之食矣,未尝君之羹。

请以遗之。

”羹:遗:11、曾子曰:“不可。

江汉以濯之,秋阳以暴之,皜皜乎不可尚已!”濯:暴:12、(宣子)见灵辄饿,问其病,曰:“不食三日矣。

”饿:四、指出下列句中有词类活用现象的字及其活用类型,并解释其在句中的意义1、庄公寤生,惊姜氏。

()2、晋灵公不君。

()3、齐侯饮赵盾酒。

()4、左右以君贱之矣,食以草具。

()5、孟尝君怪其疾也,衣冠而见之。

王力《古代汉语》诂训释正王阳【期刊名称】《《许昌学院学报》》【年(卷),期】2019(038)006【总页数】4页(P61-64)【关键词】王力; 《古代汉语》; 诂训; 释正【作者】王阳【作者单位】商丘师范学院人文学院河南商丘476000【正文语种】中文【中图分类】H109.2王力先生主编的《古代汉语》是一部内容丰富、质量很高、影响颇大的高等院校古代汉语教材,自面世以来,广受好评。

加之,该书在后来的修订过程中不断采纳学术界的最新研究成果进行补正,所以该书的质量不断得到提高。

但是白璧微瑕,我们在使用该书(《古代汉语》,中华书局2018年第4版,校定重排本)进行教学的过程中发现,该书在释义方面仍存在一些可资商榷的地方。

今择其要者,缀辑成文,释正如下,敬请方家指正。

1.“五月辛丑,大叔出奔共。

”(《郑伯克段于鄢》)注〔7〕:“奔,快跑。

”[1]11按,《古代汉语》释“奔”作“快跑”,欠妥。

如果释作“快跑”,则“大叔出奔共”的意思是太(“太”为“大”的今字)叔快跑到共国,明显与文意不合。

依据文意,当是指太叔逃亡到共国,而非快跑到共国,故“奔”宜释作“逃亡”。

“奔”本义指快跑,如《诗经·小雅·小弁》:“鹿斯之奔,维足伎伎。

”[2]453引申指逃亡(到国外)、逃走(到某地)。

如《左传·僖公五年》:“晋灭虢,虢公丑奔京师。

”[2]1796《左传·成公二年》:“下臣不幸,属当戎行,无所逃隐,且惧奔辟而忝两君。

”[2]1895皆其证。

2.“韩厥执絷马前,再拜稽首,奉觞加璧以进。

”(《齐晋鞌之战》)注〔9〕:“再拜稽首,比稽首更重的一种礼节,先拜,然后稽首。

”[1]33按,《古代汉语》对“再拜稽首”的解释欠妥,关键在于未解释“再”之义。

“再”在上古时期常见的用法是作副词,指两次,第二次。

这是它的本义。

如《左传·庄公十年》:“一鼓作气,再而衰,三而竭。

”[2]1767《左传·僖公五年》:“一之谓甚,其可再乎?”[2]1795“再拜稽首”之“再”用的也是其本义。

1、楚人献鼋楚人献鼋于郑灵公。

公子宋与子家将见。

子公之食指动,以示子家,曰:“他日我如此,必尝异味。

”及入,宰夫将解鼋,相视而笑。

公问之,子家以告,及食大夫鼋,召子公而弗与也。

子公怒,梁指于鼎,尝之而出。

公怒,欲杀子公。

子公与子家谋先。

子家曰:“畜老,犹惮杀之,而况君乎?”反谮子家,子家惧而従之。

夏,弑灵公。

书曰:“郑公子归生弑其君夷。

”权不足也。

君子曰:“仁而不武,无能达也。

”凡弑君,称君,君无道也;称臣,臣之罪也。

楚国人献给郑灵公一只癞头鼋。

公子宋和子家将要朝见晋灵公。

(去进见的途中),公子宋的食指自己动了起来,他就把它给子家看,说:“以往我遇到这种情况,一定可以尝到美味。

”等到进去以后,厨师正准备切开鼋,两人互相看着而笑起来。

郑灵公问他们为什么笑,子家就把刚才的情况告诉郑灵公。

等到郑灵公把癞头鼋赐给大夫们吃的时候,把公子宋召来但却不给他吃。

公子宋发怒,用手指头在鼎里蘸了蘸,尝到味道后才退出去。

郑灵公发怒,要杀死公子宋。

公子宋和子家商议先下手。

子家说:“牲口老了,尚且不忍心杀它,何况是国君呢”公子宋就反过来诬陷子家。

子家害怕就跟着他干,夏季,杀死了郑灵公。

《春秋》记载说:“郑公子归生弑其君夷。

”这是由于子家的权力不足的缘故。

君子说:“仁爱而不勇武武断,是不能实现仁爱的。

”凡是杀死国君,如果只记载国君的名字,这是由于国君无道;如果记载臣下的名字,这就是臣下有罪过。

2、楚归晋知罃晋人归楚公子谷臣,与连尹襄老之尸于楚,以求知罃。

于是荀首佐中军矣,故楚人许之。

王送知罃,曰:“子其怨我乎?”对曰:“二国治戎,臣不才,不胜其任,以为俘馘。

执事不以衅鼓,使归即戮,君之惠也。

臣实不才,又谁敢怨?” 王曰:“然则德我乎?”对曰:“二国图其社稷,而求纾其民,各惩其忿,以相宥也,两释累囚,以成其好。

二国有好,臣不与及,其谁敢德?” 王曰:“子归何以报我?”对曰:“臣不任受怨,君亦不任受德。

无怨无德,不知所报。

” 王曰:“虽然,必告不谷。

《楚归晋知罃》古文赏析【作品介绍】《楚归晋知罃》讲的是楚晋两国互相交换俘虏的事情。

楚共王对知罃(yīng)的句句逼问,知罃都巧妙回答。

楚共王因此感叹“晋未可与争”,以隆重的礼仪送知罃归晋。

知罃的对答也表现了他忠君爱国、对楚不卑不亢,精神难能可贵。

【原文】《楚归晋知罃》出处:《左传·成公三年》晋人归⑴楚公子谷臣,与连尹襄老之尸于楚,以求⑵知罃。

于是⑶荀首佐中军矣,故楚人许之。

王送知罃,曰:“子其怨我乎?”对曰:“二国治戎⑷,臣不才,不胜其任,以为俘馘⑸。

执事不以衅鼓⑹,使归即戮⑺,君之惠也。

臣实不才,又谁敢怨?”王曰:“然则德我乎?”对曰:“二国图其社稷,而求纾其民,各惩其忿,以相宥也⑧,两释累囚,以成其好。

二国有好⑨,臣不与及⑩,其谁敢德?”王曰:“子归何以报我?”对曰:“臣不任受怨⑾,君亦不任受德。

无怨无德,不知所报。

”王曰:“虽然,必告不谷。

”对曰:“以君之灵,累臣得归骨于晋,寡君之以为戮,死且不朽。

若从君之惠而免之,以赐君之外臣⑿首;首其请于寡君,而以戮于宗⒀,亦死且不朽。

若不获命⒁,而使嗣宗职⒂,次及于事,而帅偏师⒃以脩封疆,虽遇执事,其弗敢违。

其竭力致死⒄,无有二心,以尽臣礼。

所以报也!王曰:“晋未可与争。

”重为之礼而归之。

【注释】①归;送还。

公子谷臣:楚庄王的儿子,被囚在晋。

连尹襄老:连尹是官名,襄老,是人名,楚臣。

②求:交换。

知罃:又称荀罃,在晋楚泌之战中被楚国俘虏。

③于是:在这个时候。

荀首:荀,姓,首,名。

知,封地。

佐中军;担任中军副帅。

④治戎:治兵,演习军队。

这里的意思是交战。

⑤馘(guō):割下敌方战死者的左耳(用来报功)。

这里与“俘”连用,指俘虏。

⑥鼓:取血涂鼓,意思是处死。

⑦即戮(lù):接受杀戮。

⑧惩:戒,克制。

忿:怨恨。

⑨宥(yòU);宽恕,原谅。

(10)与及:参与其中,相干。

(11)任:担当(12)外臣:外邦之臣。

臣子对别国君主称外臣。

楚归晋知罃赏析

《楚归晋·知罃》是唐代诗人白居易所作的一首诗。

原文如下:

昨夜三更雨打梨,今朝四海客传闻。

岂知此恨不关情,愿作宵从烟月群。

这首诗描绘了一位离愁客的心情。

诗中的“梨”指的是梨园戏曲,而“三更雨打梨”则是形容夜深人静时,梨园戏曲院中传来的哀婉悲凉之声。

诗人在听到这样的声音后,感叹道:“今朝四海客传闻”,意思是这样的离愁别绪已经传遍了整个四方,不仅仅是自己一人所独受之苦。

接着,诗人又说“岂知此恨不关情”,表达了他深深地感受到了这份离愁之情的真实和深刻。

最后一句诗则表达了诗人愿意和同样有离愁别绪的人们一起度过这样的一夜,以此来减轻内心的痛苦和孤独。

整首诗言简意赅,用非常简洁而生动的语言,刻画了离愁别绪中的苦闷和无助,表达了人类在面对生命中的悲欢离合时所产生的感受和情感。

这也是唐代诗歌的典型特征之一,凸显了白居易诗歌中对人情世故和生活磨难的深刻理解和把握。

《古文观止》每日一篇16.楚归晋知罃【原文】晋人归楚公子谷臣与连尹襄老之尸于楚,以求知罃。

于是荀首佐中军矣,故楚人许之。

王送知罃曰:“子其怨我乎?”对曰:“二国治戎,臣不才,不胜其任,以为俘馘。

执事不以衅鼓,使归即戮,君之惠也。

臣实不才,又谁敢怨?”王曰:“然则德我乎?”对曰:“二国图其社稷,而求纾其民,各惩其忿以相宥也,两释累囚以成其好。

二国有好,臣不与及,其谁敢德?”王曰:“子归,何以报我?”对曰:“臣不任受怨,君亦不任受德。

无怨无德,不知所报。

”王曰:“虽然,必告不谷。

”对曰:“以君之灵,累臣得归骨于晋,寡君之以为戮,死且不朽。

若从君之惠而免之,以赐君之外臣首;首其请于寡君而以戮于宗,亦死且不朽。

若不获命,而使嗣宗职,次及于事,而帅偏师以修封疆,虽遇执事,其弗敢违。

其竭力致死,无有二心,以尽臣礼。

所以报也!”王曰:“晋未可与争。

”重为之礼而归之。

【译文】晋国人将楚国公子谷臣和连尹襄老的尸体还给楚国,想以此换回知罃。

当时荀首已经是中军的副帅了,所以楚国人答应了晋人。

楚共王为知罃送行的时候说:“你大概怨恨我吧?”知罃回答说:“两国交战,下臣没有才能,不能胜任,所以成为了俘虏。

你没有把我杀掉祭鼓,让我回晋国接受诛戮,这是您对我的恩惠。

臣下确实没用,又敢怨恨谁呢?”楚共王说:“那么你感激我吗?”知罃回答说:“两国都为了自己的社稷安危打算,并且都希望解除自己人民的苦难,于是各自克制忿怒,以求互相谅解。

双方释放囚禁的俘虏,是为了成全两国的友好。

两国友好,并不是为了下臣,下臣又敢感激谁呢?”楚共王说:“你回去,将用什么来报答我?”知罃回答说:“下臣承担不起被人怨恨,君王也承担不起受人感激。

没有怨恨没有感激,不知该报答什么。

”楚共王说:“虽然这样,你也一定要把你的想法告诉我。

”知罃回答说:“托君王的福,我这被俘之臣能把这把骨头带回晋国,我的君王如果加以诛戮,我死而不朽。

如果是因为您的恩惠而赦免下臣,把下臣交给您的外臣荀首,荀首请命于我的国君,要按家法在宗庙里处死我,我也是死而不朽。

《楚归晋知罃》阅读答案楚归晋知罃①①晋人归楚公子谷臣,与连尹襄老之尸于楚,以求知罃。

于是荀首佐中军矣,故楚人许之。

②王送知罃,曰:“子其怨我乎?”对曰:“二国治戎,臣不才,不胜其任,以为俘馘。

执事不以衅鼓,使归即戮,君之惠也。

臣实不才,又谁敢怨?”王曰:“然则德我乎?”对曰:“二国图其社稷,而求纾其民,各惩②其忿以相宥③也,两释累囚以成其好。

二国有好,臣不与及,其谁敢德?”王曰:“子归何以报我?”对曰:“臣不任受怨,君亦不任受德。

无怨无德,不知所报。

”王曰:“虽然,必告不谷④。

”对曰:“以君之灵,累臣得归骨于晋,寡君之以为戮,死且不朽。

若从君之惠而免之,以赐君之外臣首;首其请于寡君,而以戮于宗,亦死且不朽。

若不获命,而使嗣宗职,次及于事,而帅偏师以脩封疆,虽遇执事,其弗敢违。

其竭力致死,无有二心,以尽臣礼。

所以报也!王曰:“晋未可与争。

”重为之礼而归之。

……③知罃之在楚也,郑贾人有将置诸囊中以出,既谋之,未行,而楚人归之,贾人如晋,知罃善视之,如实出己。

贾人曰:“吾无其功,敢有其实乎?吾小人,不可以厚诬君子。

”遂适齐。

(节选自《左传·成公三年》,有删改)【注释】①知罃:晋臣,其父荀首(即下文所指的“外臣首”)时任晋国佐中军副帅。

②惩:戒,克制。

③宥:宽恕。

④不谷:国君对自己的谦称。

【小题1】写出下列加点词在句中的意思。

(4分)(1)两释累囚以成其好(2)然则德我乎(3)若不获命,而使嗣宗职(4)遂适齐【小题2】下列句中加点词意义用法相同的一项是()(2分)a.以求知罃孤违蹇叔,以贪勤民b.子其怨我乎郑人使我掌其北门之管c.寡君之以为戮石之铿然有声者d.重为之礼而归之吾从而师之【小题3】把下面的句子译成现代汉语。

(5分)执事不以衅鼓,使归即戮,君之惠也。

臣实不才,又谁敢怨?【小题4】楚国国君认为“晋未可与争”的原因是。

(3分)【小题5】第③段补叙郑贾人与知罃的交往有何作用?请简要分析。

(3分)【答案】【小题1】①同“缧”,捆绑②感激③继承④往、到【小题2】d【小题3】您(您的手下)不杀我(把我的血涂在鼓上),让我回到晋国被杀(接受惩罚),这是您的恩惠。

我的确没有才能,又敢怨恨谁呢?(衅鼓,即戮,不才,省略句,判断句,宾语前置句,错一点扣一分,扣完为止)【小题4】晋国有像知罃这样的有智慧、有尊严、忠于国家的大臣。

【小题5】①赞美了郑贾人敬慕贤才、轻利重义、无功不受禄的品格;②从侧面表现了知罃的美德;③也佐证了楚王“晋未可与争”的观点。

宾语的意思推断谓语的意思:继承;“适”,动词,其后是宾语,具体的地方齐国,再加上“适”的形旁,可知适的意思:到,往。

考点:理解常见文言实词在文中的含义。

能力层级为理解b。

考点:理解常见文言虚词在文中的意义和用法。

能力层级为理解b。

【小题3】试题分析:翻译好句子,首先是理解句子。

一是理解句子的句式。

这个句子包含多个句式,“执事不以衅鼓,使归即戮”这是个省略句,分别省略的介词宾语“之”和兼语“我”,即执事不以(之,我)衅鼓,使(我)归即戮,翻译时应把这些补充出来;“君之惠也”,这是个判断句,这是您的恩惠,翻译时要体现出判断句;“又谁敢怨”,这是个宾语前置句,一般句式为:又敢怨谁,翻译时要调整好句序。

二是要理解好句子中的关键词语的词义,在本句中,“执事”“衅鼓”“即戮”和“不才”都是关键词语,其中“执事”根据文意可译作“您”,“衅鼓”和“即戮”都是“杀”的委婉说法,当然也可直译,分别译成把血涂在鼓上,接受惩罚;“不才”就是没有才能的意思。

考点:理解并翻译文中的句子。

能力层级为理解b。

考点:筛选文中的信息。

能力层级为c【小题5】试题分析:第③段补叙郑贾人与知罃的交往有何作用,就先要明白这一段讲了什么内容。

这一段补叙赞美了郑贾人敬慕贤才、轻利重义、无功不受禄的品格,这也就从侧面表现了知罃的美德,从而也佐证了楚王“晋未可与争”的观点。

考点:归纳内容要点,概括中心意思。

能力层级为分析综合c。

译文:晋国把楚公子谷臣送回,还有连尹襄老的尸骨也送来,以赎回知罃。

这时,知罃的父亲荀首已做了晋国中军的副帅,因此楚国答应了。

楚王给知罃送行,说:“你怨恨我吧?”知罃说:“两国交兵,我没能耐,作了俘虏。

君王的部下没法将我处死,那么,君王的恩惠还是永存不朽的。

如果敝国君主看在君王的面上,赦免了我,把我交给君王的外臣荀首,荀首再请求敝国君主,按家法在宗庙内处死我,君王恩惠也还是不朽的。

如果荀首的请求未得准许,反而让我继承祖宗的官职,带一支部队守卫边防。

那么,即使遇到君王的部属,我也不敢回避,只有尽力拼命,决无二心,尽我为臣的职责。

这就是我对君王的报答。

”楚王说:“看来是不好同晋国争霸啊!”于是为知罃举行隆重的礼仪,送他回国。

(六)阅读下文,完成文后各题。

(13分)伊尹论①苏轼①办天下之大事者,有天下之大节者也。

立天下之大节者,狭天下者也。

②今夫匹夫匹妇皆知洁廉忠信之为美也,使其果洁廉而忠信,则其智虑之不出乎此也。

箪食豆羹,非其道不取,则一乡之人,莫敢以不正犯之矣。

一乡之人,莫敢以不正犯之,而不能办一乡之事者,未之有也。

推此而上,其不取者愈大,则其所办者愈远矣。

让天下与让箪食豆羹,无以异也。

治天下与治一乡,亦无以异也。

然而不能者,有所蔽也。

天下之富,是箪食豆羹之积也。

天下之大,是一乡之推也。

③孟子曰:“伊尹耕于有莘之野,非其道也,非其义也,虽禄之天下,弗受也。

”夫天下不能动其心,是故其才全。

以其全才而制天下,是故临大事而不乱。

古之君子,必有高世之行,非苟求为异而已。

卿相之位,千金之富,有所不屑,将以自广其心,使穷达利害不能为之芥蒂,以全其才,而欲有所为耳。

后之君子,盖亦尝有其志矣,得失乱其中,而荣辱夺其外,是以役役至于老死而不暇,亦足悲矣。

孔子叙书至于舜、禹、皋陶相让之际,盖未尝不太息也。

夫以朝廷之尊,而行匹夫之让,孔子安取哉?取其不汲汲于富贵,有以大服天下之心焉耳。

④夫太甲之废②,天下未尝有是,而伊尹始行之,天下不以为惊。

以臣放君,天下不以为僭。

既放而复立,太甲不以为专。

何则?其素所不屑者,足以取信于天下也。

彼其视天下眇然不足以动其心,而岂忍以废放其君求利也哉?(有删节)【注释】①伊尹:夏末商初人,曾辅助商汤王简历商朝,被后人尊之为中国历史上的贤相。

②太甲:商朝国君,在位时朝政混乱,被辅政的伊尹放逐到商汤墓地附近的桐宫反省。

太甲悔过自责,伊尹又还政于他。

【小题1】可填入第②段方框处的虚词是()(2分)a.乃、故b.故、而c.则、乃d.而、则【小题2】对第①段画线句理解正确的一项是()(2分)a.树立高尚节操的人,有比天下更广阔的胸怀。

b.确立天下秩序的人,能够约束天下黎民百姓。

c.树立高尚节操的人,能够约束天下黎民百姓。

d.确立天下秩序的人,有比天下更广阔的胸怀。

【小题3】第②段“推此而上”中加点的“此”指代的是。

(用自己的话回答)(2分)【小题4】第④段中伊尹废掉国君,后又拥立被废的国君,天下人却不感到吃惊的原因是。

(用自己的话回答)(3分)【小题5】分析第③段是如何论证观点的。

(4分)【答案】【小题1】d【小题2】a【小题3】箪食豆羹非其道不取,就能服一乡之人,办一乡之事。

【小题4】他平素不追求富贵,不以天下为意,得到天下人信任。

【小题5】先引用孟子的话,肯定伊尹不以天下动其心,所以凭其才做到临大事儿不乱;然后将古之君子不屑高位千金欲有所作为与后之君子心系得失荣辱,老死也无暇顾及先前的志向,形成对比;最后用孔子感慨舜、禹、皋陶相让的例子,再次强调他们不汲汲于富贵,有服天下人之心,从多方面证明了狭天下者能办天下之大事(或“其不取者愈大,则其所办者愈远”)的观点。

(答对其中任意1点得2分,答对2点得3分,答对3点得4分)考点:理解常见文言虚词在文中的意义和用法。

能力层级为理解b。

【小题2】试题分析:文章第一段共两句话,其中画线的句子是第二句话,这两句话的意思是说:能办天下大事的,是有天下大节的人;能立天下大节的,是把天下看得很狭小的人。

立天下之大节,就是树立高尚节操;狭天下,就是以天下为狭,“狭”为意动用法。

由此看,只有a项符合。

考点:理解并翻译文中的句子。

能力层级为理解b。

【小题3】试题分析:“此”,这,应是近指代词,很容易在文中指出其所指的原句,即“箪食豆羹,非其道不取,则一乡之人,莫敢以不正犯之矣。

一乡之人,莫敢以不正犯之,而不能办一乡之事者,未之有也。

”然后就可根据这两句话的意思来概括了。

考点:理解常见文言实词在文中的含义。

能力层级为理解b。

考点:筛选文中的信息。

能力层级为c考点:分析概括作者在文中的观点态度。

能力层级为分析综合c。

译文:能办天下大事的,是有天下大节的人;能立天下大节的,是把天下看得很狭小的人。

如今平民中的男男女女,都知道廉洁忠信是美德,假使他果真能做到廉洁忠信,那么,他们的智慧谋虑,不一定不如王公大人的有才能;只因他们所争取的,只限于一筐饭一碗豆羹,而一筐饭一碗豆羹足够使他动心,那么,应当是他的智慧谋虑不超出这了。

倘若一筐饭一碗豆羹,没有正当的理由不去拿,那么,一乡的人,没有敢用不正的办法来侵犯他了。

一乡的人,没有敢用不正的办法来侵犯他,而他不能办理一乡的事,是没有的。

由此而向上推论,他不取的越大,那么,他能办理的事情越远大了。

辞让天下和辞让一筐饭一碗豆羹,是没有差别的;治理天下和治理一乡,也是没有差别的。

然而不能去治理天下,是有所讲到太甲的被放逐,天下不曾有过这种情况的,而伊尹开始实行了,天下的人不认为可惊;以臣来放逐君主,天下的人不认为僭越;已经放逐后再立,太甲不认为他专。

为什么?是伊尹平常所不屑去做的,足够取得天下的信任了。

他看天下很微小,不足以打动他的心,而岂能忍心用废弃放逐他的君主来求利呢?。