八年级上数据的分析知

识点

内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

数据的分析知识点归纳(含答案)

1.了解统计学的几个基本概念

总体、个体、样本、样本容量是统计学中特有的规定,准确把握教材,明确所

考查的对象是解决有关总体、个体、样本、样本容量问题的关键。

2.平均数

把一组数据的总和除以这组数据的个数所得的商。平均数反映一组数据的平均

水平,平均数分为算术平均数和加权平均数。

3.众数与中位数

在一组数据中,出现次数最多的数(有时不止一个),叫做这组数据的众数

将一组数据按大小顺序排列,把处在最中间的一个数(或两个数的平均数)叫做

这组数据的中位数.

平均数、众数、中位数都是用来描述数据集中趋势的量。平均数的大小

与每一个数据都有关,任何一个数的波动都会引起平均数的波动,当一组数据

中有个数据太高或太低,用平均数来描述整体趋势则不合适,用中位数或众数

则较合适。中位数与数据排列有关,个别数据的波动对中位数没影响;当一组

数据中不少数据多次重复出现时,可用众数来描述。

练习:

1、数据1,0,-3,2,3,2,-2的中位

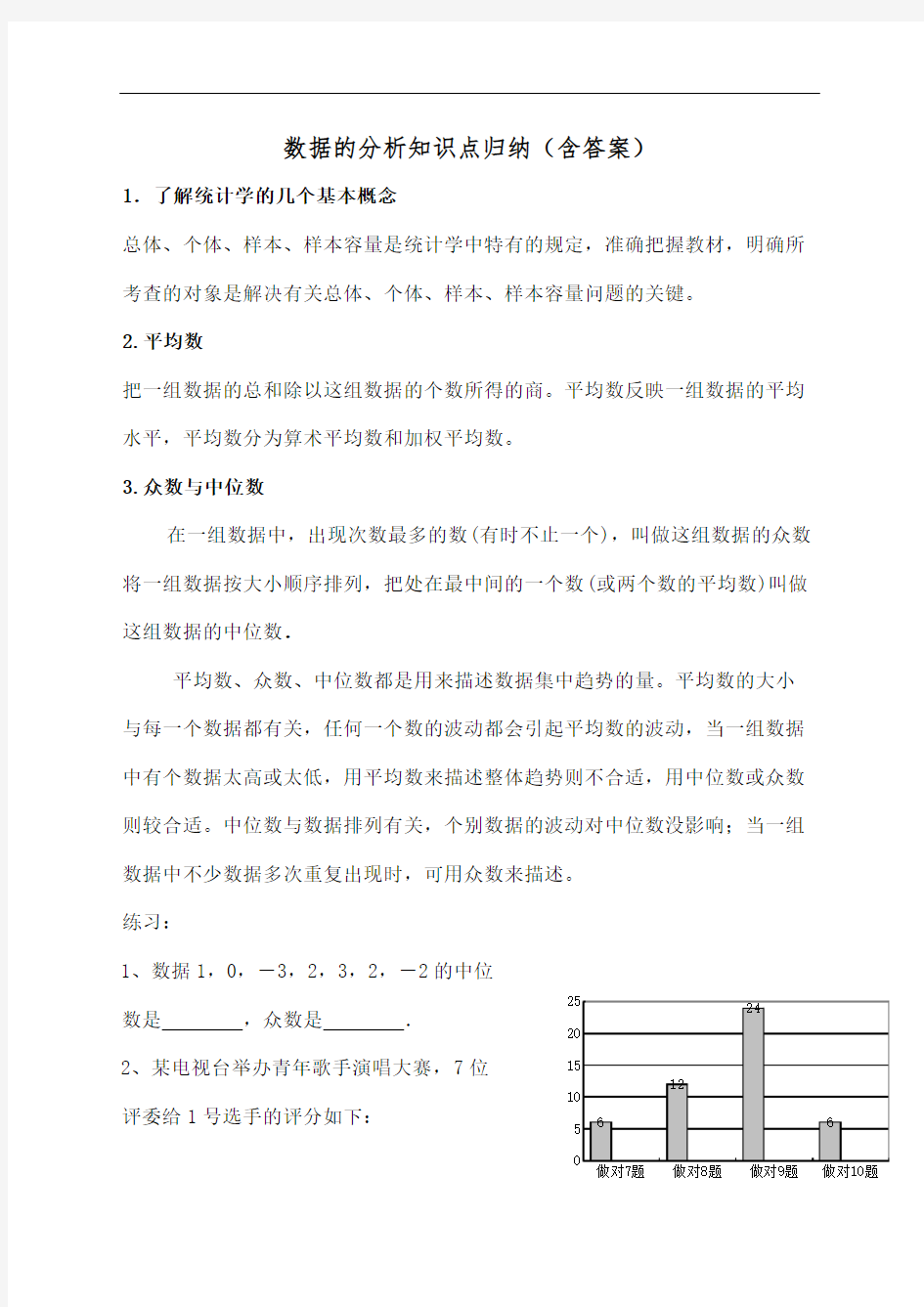

2、某电视台举办青年歌手演唱大赛,7位

评委给1号选手的评分如下:

9.3 8.9 9.2 9.5 9.2 9.7 9.4

按规定,去掉一个最高分和一个最低分后,将其余得分的平均数作为选手的最后得分.那么,1号选手的最后得分是分.

3、数学老师布置了10道计算题作为课堂练习,小明将全班同学的解题情况绘成了下面的条形统计图.根据图表,求平均每个学生做对了几道题?

4、某公司员工的月工资统计如下:

则该公司员工月工资的平均数为、中位数为和众数为.5、某超市招聘收银员一名,对三名申请人进行了三项素质测试.下面是三名候选人的素质测试成绩:

公司根据实际需要,对计算机、商品知识、语言三项测试成绩分别赋予权重4、3、2,这三人中将被录用.

6、从全市5000份试卷中随机抽取400份试卷,其中有360份成绩合格,估计全市成绩合格的人数约为人。

4.极差

是指一组数据中最大数据与最小数据的差。巧计方法,极差=最大值-最小值。

用一组数据中的最大值减去最小值所得的差来反映这组数据的变化范围,用这种方法得到的差称为极差,极差=最大值-最小值。

5.方差与标准差

各个数据与平均数之差的平方的平均数,记作s 2.巧计方法:方差是偏差的平方的平均数。

方差的算术平方根,记作s 。

用“先平均,再求差,然后平方,最后再平均”得到的结果表示一组数据偏离平均值的情况,这个结果叫方差,计算公式是

s 2=[(x 1-)2+(x 2-)2+…+(x n -)2];

方差是反映一组数据的波动大小的一个量,其值越大,波动越大,也越不稳定或不整齐。

练习:

1.若一组数据1,2,3,x 的极差为6,则x 的值是( ) A .7

B .8

C .9

D .7或-3

2.已知甲.乙两组数据的平均数相等,若甲组数据的方差2s 甲=0.055,乙组数据的方差2s 乙 =0.105,则( )

A .甲组数据比乙组数据波动大

B .乙组数据比甲组数据波动大

C .甲组数据与乙组数据的波动一样大

D .甲.乙两组数据的数据波动不能比较

3.一组数据13,14,15,16,17的标准差是( )

A.0

B.10

C.2

D.2 4.在方差的计算公式s 2=

10

1

[(x 1-20)2+(x 2-20)2+……+(x 10-20)2]中,数字10和20分别表示的意义可以是 ( )

A.数据的个数和方差

B.平均数和数据的个数

C.数据的个数和平均数

D.数据组的方差和平均数 5.已知一组数据的方差为34

5

,数据为:-1,0,3,5,x ,那么x 等于( )

A.-2或5.5

B.2或-5.5

C.4或11

D.-4或-11 6.如果将所给定的数据组中的每个数都减去一个非零常数,那么该数组的

( )

A.平均数改变,方差不变

B.平均数改变,方差改变

C.平均输不变,方差改变

D.平均数不变,方差不变

7.数据100,99,99,100,102,100的方差2S =_________.

8.已知一组数据-3,-2,1,3,6,x 的中位数为1,则其方差

为 .

9.已知数据:1,2,1,0,-1,-2,0,-1,这组数据的方差为__________. 10.已知一个样本的方差2222121

[(6)(6)(6)]11

n S x x x =

-+-++-,则这个样本的

容量是____________,样本的平均数是_____________.

11.若40个数据的平方和是56,平均数是

2

,则这组数据的方差是_________ 12.体育老师对甲.乙两名同学分别进行了5次立定跳远测试,经计算这两名同

学成绩的平均数相同,甲同学成绩的方差是0.03,乙同学的成绩(单位:m)如下:2.3 2.2 2.5 2.1 2.4,那么这两名同学立定跳远成绩比较稳定的是____同学. 易错点分析:

1 算术平均数不难理解易掌握。加权平均数,关键在于理解“权”的含义,权重是一组非负数,权重之和为1,当各数据的重要程度不同时,一般采用加权平均数作为数据的代表值。

学生出现的问题:对“权”的意义理解不深刻,易混淆算术平均数与加权平均数的计算公式。

采取的措施:弄清权的含义和算术平均数与加权平均数的关系。并且提醒学生再求平均数时注意单位。

2 平均数、与中位数、众数的区别于联系。联系:平均数、中位数和众数都反映了一组数据的集中趋势,其中以平均数的应用最为广泛。区别:A 平均数的大小与这组数据里每个数据均有关系,任一数据的变动都会引起平均数的变动。B 中位数仅与数据的排列位置有关,某些数据的变动对中位数没有影响。当一组数据中的个别数据变动较大时,可用它来描述其集中趋势。C 众数主要研究个数据出现的频数,其大小只与这组数据中的某些数据有关,当一组数据中有不少数据多次重复出现时,我们往往关心众数。其中众数的学习是重点。

学生出现的问题:求中位数时忘记排序。对三种数据的意义不能正确理解。

采取的措施:加强概念的分析,多做对比练习。

3 极差,方差和标准差。方差是重难点,它是描述一组数据的离散程度即稳定性的非常重要的量,离散程度小就越稳定,离散程度大就不稳定,也可称为起伏大。极差、方差、标准差虽然都能反映数据的离散特征,但是,对两

组数据来说,极差大的那一组方差不一定大;反过来,方差大的,极差也不一定大。

学生出现的问题:由于方差,标准差的公式较麻烦,在应用时常由于粗心或公式不熟导致错误。

采取的措施:注意方差是“偏差的平方的平均数”这一重要特征。或使用计算器计算。

人教版数学八年级下册 【巩固练习】 一.选择题 1.已知一组数据2,l ,x ,7,3,5,3,2的众数是2,则这组数据的中位数是( ). A .2 B .2.5 C .3 D .5 2.8名学生在一次数学测试中的成绩为80,82,79,69,74,78,x ,81,这组成绩的平均数是77,则x 的值为( ). A .76 B .75 C .74 D .73 3.(2016?岳阳)某小学校足球队22名队员年龄情况如下: 年龄(岁) 12 11 10 9 人数 4 10 6 2 则这个队队员年龄的众数和中位数分别是( ) A .11,10 B .11,11 C .10,9 D .10,11 4. 某班体育委员记录了第一小组七位同学定点投篮(每人投10次)的情况,投进篮筐的个数为6,10,5,3,4,8,4,这组数据的中位数和极差分别是( ). A .4,7 B .7,5 C .5,7 D .3,7 5. 一组数据的方差为2 s ,将这组数据中的每个数都除以2,所得新数据的方差是( ). A . 212s B .22s C .21 4 s D .24s 6. 已知一组数据1x ,2x ,3x ,4x ,5x 的平均数是2,方差是 1 3 ,那么另一组数据132x -,232x -,332x -,432x -,532x -的平均数和方差分别为( ). A .2, 13 B .2,1 C .4,2 3 D .4,3 二.填空题 7.已知三个不相等的正整数的平均数、中位数都是3,则这三个数分别为________. 8.数据1、2、4、4、3、5、l 、4、4、3、2、3、4、5,它们的众数是____、中位数是____、平均数是_______. 9. 给出一组数据:23,22,25,23,27,25,23,则这组数据的中位数是______;方差是______ (精确到0.1). 10.(2015?上海)已知某校学生“科技创新社团”成员的年龄与人数情况如下表所示: 年龄(岁) 11 12 13 14 15 人数 5 5 16 15 12 那么“科技创新社团”成员年龄的中位数是 岁. 11 8环的人数为_________. 12.甲、乙两人比赛射飞镖,两人所得的平均环数相同,其中甲所得环数的方差为13,乙所

人教版八年级历史下册材料分析题 1读图回答问题. (1)右图这一水利工程是什么?(2分)有什么历史地位?(2分) (2)建设这一水利工程的目的是什么?(3 (3)它的开通有什么作用?(3分) 2.阅读下列材料,回答问题。 材料一唐朝的一位皇帝曾说过君民关系:“水能载舟亦能覆舟。” 材料二(松赞干布)及与公主归国,谓所亲曰:“我父祖未有通婚上国者,今我得尚大唐公主,为幸实多。当为公主筑一城,以夸示后代。”……仍遣酋豪子弟,请入国学以习《诗》《书》。又请中国识文之人典其表疏。 ——《旧唐书》 (1)材料一的皇帝是谁?(2分)他统治时期的治世被称作什么? (2分) (2)材料二中松赞干布所说的“大唐公主”是谁?(2分)松赞干布迎娶“大唐公主”有什么意义?(4分) (3)以上材料说明这位皇帝实行什么样的民族政策?(2分) 3. 材料一唐朝时期,唐诗文化处于繁荣局面,经济繁荣,各国的使者和商人络绎不绝,唐朝的长安在当时属于国际性大都市,通往各地的水路四通八达。 材料二唐玄宗后期,“口有蜜、腹有剑”的奸相李林甫,把持朝政达十九年之久。继他上台的杨贵妃之兄杨国忠,更是一个“不顾天下成败”,只顾徇私误国之人。奸臣当道,加深了统治阶级内部的矛盾,尤其是杨国忠与安禄山之间争权夺利,成了安史之乱的导火线。 材料三安史之乱,摧毁了统治基础,削弱了封建集权,为封建割据创造了必要条件,使唐王朝由盛而衰,一蹶不振。

(1)唐朝气象达到鼎峰是哪位皇帝统治时期(2分)被称作什么盛世? (2分) (2)根据所学知识回答材料一中唐朝盛世局面出现的原因有哪些?(4分) (3)结合材料二、三和所学知识分析安史之乱的影响.(6分) (4)唐朝由盛转衰的过程中你有什么启示?(4分) 4.阅读下列材料并结合所学知识,回答问题(6分) 材料一:上(宋太祖)曰“……尔曹何不释去兵权,出守大藩……日饮酒相欢,以终其天年!” ---《续资治通鉴长编》 材料二:罢(废除)丞相不设,析中书省之政归六部。 ---《明史.职官制》 材料三:“(军机大臣)只能传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。” ---赵翼 (1)材料中一体现了宋太祖在军事方面的哪一项措施?(1分)其目的是什么?(1分) (2)材料二反映了明朝统治者采取了什么样的措施?(1分)此后“六部”向谁负责?(1分)(3)据材料三说的是清代哪一机构的设立?(1分)该制度的设立主要影响是什么?(1分) 5.阅读下列材料回答问题(7分) 统一多民族国家的形成和发展是一个漫长的过程,很多人为此付出过努力。 材料一:(元朝的疆域)汉、唐极盛之际,有不及焉。 ——《元史.地理志》 材料二:“台湾者,中国之土地也,久为贵国所踞,今余既来索,则地当归我……” ——郑成功 材料三: 请结合所学知识回答下列问题: (1)材料一中的元朝为对全国实行有效的管理,实行了什么制度?(1分)这一制度的影响是什么?(2分)

北师大新版八年级数学上册《第6章数据的分析》单元测试卷 一、选择题 1.已知一组数据:12,5,9,5,14,下列说法不正确的是() A.平均数是9B.极差是5C.众数是5D.中位数是9 2.某市测得一周PM2.5的日均值(单位:)如下:50,40,75,50,37,50,40,这组数据的中位数和众数分别是() A.50和50B.50和40C.40和50D.40和40 3.已知一组数据3,a,4,5的众数为4,则这组数据的平均数为() A.3B.4C.5D.6 4.甲、乙、丙、丁四位同学五次数学测验成绩统计如表.如果从这四位同学中,选出一位成绩较好且状态稳定的同学参加全国数学联赛,那么应选() 甲乙丙丁 平均数80 85 85 80 方差42 42 54 59 A.甲B.乙C.丙D.丁 5.期中考试后,班里有两位同学议论他们所在小组同学的数学成绩,小明说:“我们组成绩是86分的同学最多”,小英说:“我们组的7位同学成绩排在最中间的恰好也是86分”,上面两位同学的话能反映出的统计量是() A.众数和平均数B.平均数和中位数 C.众数和方差D.众数和中位数 6.已知一组数据10,8,9,x,5的众数是8,那么这组数据的方差是() A.2.8B.C.2D.5 7.已知:一组数据x1,x2,x3,x4,x5的平均数是2,方差是,那么另一组数据3x1﹣2,3x2﹣2,3x3﹣2,3x4﹣2,3x5﹣2的平均数和方差分别是() A.2,B.2,1C.4,D.4,3

8.为了估计湖中有多少条鱼,先从湖中捕捉50条鱼做记号,然后放回湖里,经过一段时间,等带记号的鱼完全混于鱼群中之后,再捕捞第二次,鱼共200条,有10条做了记号,则估计湖里有多少条鱼() A.400条B.500条C.800条D.1000条 9.某校初一年级有六个班,一次测试后,分别求得各个班级学生成绩的平均数,它们不完全相同,下列说法正确的是() A.全年级学生的平均成绩一定在这六个平均成绩的最小值与最大值之间 B.将六个平均成绩之和除以6,就得到全年级学生的平均成绩 C.这六个平均成绩的中位数就是全年级学生的平均成绩 D.这六个平均成绩的众数不可能是全年级学生的平均成绩 10.有一组数据7、11、12、7、7、8、11.下列说法错误的是() A.中位数是7B.平均数是9C.众数是7D.极差是5 二、填空题 11.一组数据2、﹣2、4、1、0的中位数是. 12.近年来,义乌市民用汽车拥有量持续增长,2007年至2011年我市民用汽车拥有量依次约为(单位:万辆):11,13,15,19,x,这五个数的平均数为16.2,则x的值为. 13.李好在六月连续几天同一时刻观察电表显示的度数,记录如下: 日期1号2号3号4号5号6号7号8号…30号电表显示(度)120 123 127 132 138 141 145 148 … 估计李好家六月份总月电量是度. 15.商店某天销售了11件衬衫,其领口尺寸统计如下表: 领口尺寸(单位:cm)38 39 40 41 42 件数 1 4 3 1 2 则这11件衬衫领口尺寸的众数是cm,中位数是cm. 16.已知三个不相等的正整数的平均数,中位数都是3,则这三个数分别为.17.已知一个样本:1,3,5,x,2,它的平均数为3,则这个样本的方差是.18.甲,乙两班举行电脑汉字输入比赛,参赛学生每分钟输入汉字的个数统计结果如下表: 班级参赛人中位数方差平均字

数据的分析 【学习目标】 1. 了解加权平均数的意义和求法,会求实际问题中一组数据的平均数,体会用样本平均数估计总体平均数的思想. 2. 了解中位数和众数的意义,掌握它们的求法.进一步理解平均数、中位数和众数所代表的不同的数据特征. 3. 了解极差和方差的意义和求法,体会它们刻画数据波动的不同特征.体会用样本方差估计总体方差的思想,掌握分析数据的思想和方法. 4. 从事收集、整理、描述和分析数据得出结论的统计活动,经历数据处理的基本过程,体验统计与生活的联系,感受统计在生活和生产中的作用,养成用数据说话的习惯和实事求是的科学态度. 【要点梳理】 【高清课堂 数据的分析 知识要点】 要点一、算术平均数和加权平均数 一般地,对于n 个数123n x x x x 、、、…,我们把()1231 n x x x x n ???++++叫做这n 个数的算术平均数,简称平均数,记作x .计算公式为()1231 n x x x x x n = ???++++. 要点诠释:平均数表示一组数据的“平均水平”,反映了一组数据的集中趋势. (1)当一组数据较大时,并且这些数据都在某一常数a 附近上、下波动时, 一般选用简化计算公式x x a '=+.其中x '为新数据的平均数,a 为取定的接近这组数据的平均数的较“整”的数. (2)平均数的大小与一组数据里的每个数据均有关系,其中任一数据的变动 都会相应引起平均数的变动.所以平均数容易受到个别特殊值的影响. 若n 个数12n x x x 、、…的权分别是12n w w w 、、…、,则112212......n n n x w x w x w w w w ++++++叫做 这n 个数的加权平均数. 要点诠释:(1)相同数据i x 的个数i w 叫做权,i w 越大,表示i x 的个数越多,“权”就越重. 数据的权能够反映数据的相对“重要程度”. (2)加权平均数实际上是算术平均数的另一种表现形式,是平均数的简便运 算. 要点二、中位数和众数 1.中位数的概念:将一组数据按照由小到大(或由大到小)的顺序排列,如果数据的个数是 奇数,则处于中间位置的数称为这组数据的中位数;如果数据的个数是偶数,则中间两个数据的平均数称为这组数据的中位数. 要点诠释:(1)一组数据的中位数是唯一的;一组数据的中位数不一定出现在这组数 据中. (2)由一组数据的中位数可以知道中位数以上和以下数据各占一半. 2.众数的概念:一组数据中出现次数最多的数据称为这组数据的众数. 要点诠释:(1)一组数据的众数一定出现在这组数据中;一组数据的众数可能不止一 个;如果所有数据出现的次数都一样,那么这组数据就没有众数. (2)众数是一组数据中出现次数最多的数据而不是数据出现的次数.

第一单元材料分析题 1.阅读材料: “三年以来,在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!三十年来,在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!由此上溯到一千八百四十年,从那时起,为了反对内外敌人,争取民族独立和人民自由幸福,在历次斗争中牺牲的人民英雄们永垂不朽!” 请回答: (1)这段文字是在什么建筑上的?为什么要修这样的建筑? (2)写出“三年以来”的起止时间。其属于什么时期? (3)“三十年以来”是从什么事件开始的?这一事件标志着什么? (4)“一千八百四十年”发生了什么重大历史事件?它标志着什么? (5)诵读碑文,我们浮想联翩,无数人民英雄的丰功伟绩至今还历历在目,作为肩负历史重任的青少年,你有何感想? 2.阅读下列材料: “雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江!保和平,卫祖国,就是保家乡!……打败美帝野心狼!” 请回答: ⑴这是哪支部队的战歌?根据材料,分析其反映了什么历史故事? ⑵这支部队是何时“跨过鸭绿江”的?何时“打败美帝野心狼”的? ⑶这支部队被誉为什么?为什么?

3.阅读下列材料: 材料一“废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,借以解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。” 材料二“土地改革后,农民早出晚归,积极性高涨,1951年底全国粮食产量达到14000万吨,比1949年增长26.9﹪。” 请回答: ⑴土地改革后,我国农村的土地所有制发生了什么变化? ⑵根据上述材料,分析土地改革最主要的意义是什么? ⑶你能说出材料一的内容和材料二反映的情况之间的关系吗? 4.阅读下列材料: 在历时3年多的朝鲜战争中,中朝人民军队共歼敌109.3万人,其中美军39.7万人,击落击伤敌机1.2万架,击沉击伤敌舰257艘,美国虽然动用了其三分之一的陆军、五分之一的空军和很大一部分海军作为侵朝战争的主力,使用了除原子弹以外的一切现代化武器,最后不的不承认“这是美国进行的一次代价最大、流血最多的战争”。“联合国军”总司令,后来在回忆录中沮丧地写道“我是美国历史上第一个在没有取得胜利的停战协定上签字的司令官。” 请回答:⑴写出历时3年多的抗美援朝战争的起止时间。 ⑵在这场战争中,谁被称为最可爱的人? ⑶材料中的“联合国军”总司令是谁? ⑷中朝人民取得反侵略战争的胜利的标志是什么? 5.阅读下列材料:

第五单元数据处理 三种统计图: 条形统计图(表示各个量的多少) 折线统计图(表示数量多少、反映增减变化) 扇形统计图(表示部分与整体的关系) 一、绘制条形统计图(主要是用于比较数量大小) 1、写出统计图的标题,在上方的右侧表明制图日期。 2、确定横轴、纵轴。 3、在横轴上适当分配条形的位置,确定条形的宽度和间隔。(直条的宽窄要一致,间隔也要一致,单位长度要统一) 4、纵轴上确定单位长度。确定单位长度所代表的量要根据最大和最小的来综合考虑。 5、根据数据的大小画出长短不同的直条。 6、给直条图形不同的颜色(或底纹),并在统计图右上角注明图例。 二、关于复试条形统计图 1、制作复试条形统计图与单式条形统计图的制作方法相同。只是在每组数据中各量要用颜色或底纹区分。 2、复试条形统计图---直条的宽窄要一致,间隔要一致,单位长度要统一。

3、运用横向、纵向、综合、对比等不同方法观察,可以读懂复试条形统计图,从中获取尽可能多的信息。 4、复试条形统计图有纵向和横向两种画法。 三、绘制复试折线统计图(不仅可以比较大小,还可以比较数量变化的快慢) a、只有一条折线的折线统计图叫做单式折线统计图。 b、用不同的折线表示不同的数量变化情况的折线统计图叫做复试折线统计图。 考点:三种单式统计图和两种复式统计图。 1、三种统计图:条形统计图表示数量的多少;折线统计图表示数量多少、反映增减变化;扇形统计图表示部分与整体的关系。 2、复式条形统计图:用两种不同的条形来分别表示不同的类型。复式折线统计图:用两条不同的线来表示,一条用实线,另一条用虚线。 3、反映某城市一天气温变化,最好用折线统计图,反映某校六年级各班的人数,用(条形)统计图比较好,反映笑笑家食品支出占全部支出的多少,最好用扇形统计图。

一、理论知识 关键在于概念清楚。 1.总体和样本 总体:在统计中,我们把所要考察对象的全体叫总体。其中每个考察对象叫做个体。 样本:从总体中抽取的一部分个体叫做总体的一个样本。样本中个体的数目叫做样本容量。 说明:样本的选取不是唯一的,可以有很多种,也就是可以有很多个样本。 4.极差、方差、标准差 ①极差:一组数据中最大数据与最小数据的差。 ②方差:各个数据与平均数差的平方的平均数。222121 ()()...s x x x x n ??= -+-+? ? 方差性质:设数据12,,...,n x x x 的平均数为x ,方差为2s ,则数据12,,...,n ax b ax b ax b +++的平均数为ax b +, 方差为22a s

③标准差:方差的算术平方根 222121 ()()...s s x x x x n ??==-+-+? ? 二、典型题型 1.概念判断 例题1-1:为了了解某市2012年中考数学各分数段成绩分布情况,从中抽取150名考生的中考数学成绩进行统计分析。在这个问题中,样本是指( C ) A.150 B. 被抽取的150名考生 C. 被抽取的150名考生的中考数学成绩 D.某市2012年中考数学成绩 15名同学,结果如下表: 每天使用零花钱(单位:元) 0 1 3 4 5 人数 1 3 5 4 2 D ) A.众数是5元 B.平均数是2.5元 C. 极差是4元 D.中位数是3元 说明:A.众数是3;B..平均数=0113354452 2.9()15 ?+?+?+?+?≈元 C. 极差=5-0=5 D.将数据从小到大排列,中位数为3元 2.数与差的计算及应用。 平均数、中位数、众数、 极差、方差、标准差 例题2-1:我国是世界上严重缺水的国家之一为了倡导“节约用水从我做起”,小刚在他所在班的50名同学中,随机调查了10名同学家庭中一年的月均用水量单位:t ,并将调查结果绘成了如下的条形统计图: (1)求这10个样本数据的平均数、众数和中位数; (2)根据样本数据,估计小刚所在班50名同学家庭中月均用水量不超过7t 的约有多少户? 说明:样本的情况可代替总体的情况,即样本中用水量不超过7t 所占的比例与总体中相同。 注意中位数的定义。

八年级数学下册《数据的分析》知识点总结 知识点: 选用恰当的数据分析数据 知识点详解: 一:5个基本统计量的数学内涵: 平均数:把一组数据的总和除以这组数据的个数所得的商。平均数反映一组数据的平均水平,平均数分为算术平均数和加权平均数。 众数:在一组数据中,出现次数最多的数,叫做这组数据的众数 中位数:将一组数据按大小顺序排列,把处在最中间的一个数叫做这组数据的中位数. 极差:是指一组数据中最大数据与最小数据的差。巧计方法,极差=最大值-最小值。 方差:各个数据与平均数之差的平方的平均数,记作s2.巧计方法:方差是偏差的平方的平均数。 标准差:方差的算术平方根,记作s。 二教学时对五个基本统计量的分析: 算术平均数不难理解易掌握。加权平均数,关键在于理解“权”的含义,权重是一组非负数,权重之和为1,当各数据的重要程度不同时,一般采用加权平均数作为数据的代

表值。 学生出现的问题:对“权”的意义理解不深刻,易混淆算术平均数与加权平均数的计算公式。 采取的措施:弄清权的含义和算术平均数与加权平均数的关系。并且提醒学生再求平均数时注意单位。 平均数、与中位数、众数的区别于联系。联系:平均数、中位数和众数都反映了一组数据的集中趋势,其中以平均数的应用最为广泛。区别:A平均数的大小与这组数据里每个数据均有关系,任一数据的变动都会引起平均数的变动。B 中位数仅与数据的排列位置有关,某些数据的变动对中位数没有影响。当一组数据中的个别数据变动较大时,可用它来描述其集中趋势。c众数主要研究个数据出现的频数,其大小只与这组数据中的某些数据有关,当一组数据中有不少数据多次重复出现时,我们往往关心众数。其中众数的学习是重点。 学生出现的问题:求中位数时忘记排序。对三种数据的意义不能正确理解。 采取的措施:加强概念的分析,多做对比练习。 极差,方差和标准差。方差是重难点,它是描述一组数据的离散程度即稳定性的非常重要的量,离散程度小就越稳定,离散程度大就不稳定,也可称为起伏大。极差、方差、标准差虽然都能反映数据的离散特征,但是,对两组数据来

八年级下册材料分析题 1、阅读下列材料: 材料一:“没有共产党就没有新中国。”中国共是党领导全国人民经过艰苦奋斗,结束了一百多年来帝国主义勾结封建主义压迫中国人民的历史,实现了民族的解放和国家的独立,建立了中华人民共和国,完成了祖国大陆的统一。 材料二:新中国成立时,国民党留下的是满目疮痍的国土,年轻的共和国又面临帝国主义的颠覆和国内反革命势力的破坏,帝国主义的侵略严重威胁着我国的安全。在中国共产党的领导下,中国人民为巩固人民民主专政进行了艰苦的斗争。据此结合所学知识回答: (1)、据材料一指出为什么说“没有共产党就没有新中国”?祖国大陆实现统一的标志性事件是什么? (2)、据材料二结合所学知识说明新中国成立后“帝国主义侵略严重威胁我国安全”的事例。在中国共产党的领导下,中国人民是如何粉碎帝国主义的侵略威胁的? (3)、中国共产党建党节是哪天?今年是中国共产党建党多少周年? 2、阅读下列材料: 农业是国家的基础,建国以来,我国政俯十分重视“三农”问题。根据以下材料回答问题。 材料一:1950年关于农村的文件规定:废除地主阶级土地所有制,实行农民的土地所有制,----将没收的土地和其他生产资料公平合理地分配给无地少地的农民。 材料二:1958年农村的一次运动在所有制方面搞“一大二公”,即规模大、公有化程度高;在分配上搞“一平二调”,即贫富拉平,大办公共食堂,实行吃饭不要钱。 材料三:1978年冬的一个夜晚,我国安徽凤阳县小岗村的18户农民聚集在一起,在一份实行“包干到户”的合同书上,庄严留下自已鲜红的手印。“一石激起千层浪”,我国掀起农村改的浪潮。 (1)、材料一中的文件名称是什么?当时在我国的什么地区开展了什么运动? (2)、材料二中提到的运动指的是什么运动?为什么说它挫伤了广大群众的生产积极性? (3)、材料三提到的农村改革的内容是什么?为什么会在全国迅速推广? 3、阅读下列材料: 材料:1978年12月,中国共产党在北京召开十一届中央委员会第三次全体会议,形成了以邓小平为核心的中央领导集体,揭开了我国改革开放的序幕,实现了新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折。 请回答: (1)、中共十一届三中全会确立了什么样的思想路线?“十一届三中全会实现了新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折”,你认为这里的“转折”主要指什么? (2)、党的十一届三中全会后,社会上出现了一股资产阶级自由化思潮,邓小平旗帜鲜明地提出坚持四项基本原则,四项基本原则的内容是什么?它同党的十一届三中全会提出的战略任务有什么关系? (3)、用一句话评价邓小平。

数据挖掘:是从大量数据中发现有趣(非平凡的、隐含的、先前未知、潜在有用)模式,这些数据可以存放在数据库,数据仓库或其他信息存储中。 挖掘流程: 1.学习应用域 2.目标数据创建集 3.数据清洗和预处理 4.数据规约和转换 5.选择数据挖掘函数(总结、分类、回归、关联、分类) 6.选择挖掘算法 7.找寻兴趣度模式 8.模式评估和知识展示 9.使用挖掘的知识 概念/类描述:一种数据泛化形式,用汇总的、简洁的和精确的方法描述各个类和概念,通过(1)数据特征化:目标类数据的一般特性或特征的汇总; (2)数据区分:将目标类数据的一般特性与一个或多个可比较类进行比较; (3)数据特征化和比较来得到。 关联分析:发现关联规则,这些规则展示属性-值频繁地在给定数据集中一起出现的条件,通常要满足最小支持度阈值和最小置信度阈值。 分类:找出能够描述和区分数据类或概念的模型,以便能够使用模型预测类标号未知的对象类,导出的模型是基于训练集的分析。导出模型的算法:决策树、神经网络、贝叶斯、(遗传、粗糙集、模糊集)。 预测:建立连续值函数模型,预测空缺的或不知道的数值数据集。 孤立点:与数据的一般行为或模型不一致的数据对象。 聚类:分析数据对象,而不考虑已知的类标记。训练数据中不提供类标记,对象根据最大化类内的相似性和最小化类间的原则进行聚类或分组,从而产生类标号。 第二章数据仓库 数据仓库是一个面向主题的、集成的、时变的、非易失的数据集合,支持管理部门的决策过程。从一个或多个数据源收集信息,存放在一个一致的模式下,并且通常驻留在单个站点。数据仓库通过数据清理、变换、继承、装入和定期刷新过程来构造。面向主题:排除无用数据,提供特定主题的简明视图。集成的:多个异构数据源。时变的:从历史角度提供信息,隐含时间信息。非易失的:和操作数据的分离,只提供初始装入和访问。 联机事务处理OLTP:主要任务是执行联机事务和查询处理。 联系分析处理OLAP:数据仓库系统在数据分析和决策方面为用户或‘知识工人’提供服务。这种系统可以用不同的格式和组织提供数据。OLAP是一种分析技术,具有汇总、合并和聚集功能,以及从不同的角度观察信息的能力。

第4题图55%25%20%4元3元2元③②①③②① 八年级数学下册《数据的分析》知识点 知识梳理 1.解统计学的几个基本概念 总体、个体、样本、样本容量是统计学中特有的规定,准确把握教材,明确所考查的对象是解决有关总体、个体、样本、样本容量问题的关键。 2.平均数 当给出的一组数据,都在某一常数a 上下波动时,一般选用简化平均数公式'x x a =+,其中a 是取接近于这组数据平均数中比较“整”的数;?当所给一组数据中有重复多次出现的数据,常选用加权平均数公式。 3.众数与中位数 平均数、众数、中位数都是用来描述数据集中趋势的量。平均数的大小与每一个数据都有关,任何一个数的波动都会引起平均数的波动,当一组数据中有个数据太高或太低,用平均数来描述整体趋势则不合适,用中位数或众数则较合适。中位数与数据排列有关,个别数据的波动对中位数没影响;当一组数据中不少数据多次重复出现时,可用众数来描述。 4.极差 用一组数据中的最大值减去最小值所得的差来反映这组数据的变化范围,用这种方法得到的差称为极差,极差=最大值-最小值。 5.方差与标准差 用“先平均,再求差,然后平方,最后再平均”得到的结果表示一组数据偏离平均值的情况,这个结果叫方差,计算公式是 s 2=1n [(x 1-x )2+(x 2-x )2+…+(x n -x )2]; 标准差=方差 方差和标准差都是反映一组数据的波动大小的一个量,其值越大,波动越大,也越不稳定或不整齐。 能力训练 一、 选择题(本大题共分12小题,每小题3分共36分) 1.某班七个兴趣小组人数分别为:3,3,4,4,5,5,6,则这组数据的中位数是( ) A. 2 B. 4 C. 4.5 D. 5 2.数据2、4、4、5、5、3、3、4的众数是( ) A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 3.已知样本x 1,x 2,x 3,x 4的平均数是2,则x 1+3,x 2+3,x 3+3,x 4+3的平均数是( ) A. 2 B. 2.75 C. 3 D. 5 4.学校食堂有2元,3元,4元三种价格的饭菜供师生选择(每人限购一份).如图是某月的销售情况统计图,则该校师生购买饭菜费用的平均数和众数是( ) A. 2.95元,3元 B. 3元,3元 C. 3元,4元 D. 2.95元,4元 5.如果a 、b 、c 的中位数与众数都是5,平均数 是4,那么a 可能是( ) A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 6.已知甲、乙两组数据的平均数相等,若甲组数据 的方差=0.055,乙组数据的方差=0.105,则( ) A.甲组数据比乙组数据波动大 B. 乙组数据比甲组数据波动大 C.甲组数据与乙组数据的波动一样大 D. 甲、乙两组数据的数据波动不能比较 7.样本数据3,6,a ,4,2的平均数是4,则这个样本的方差是( )

初中数学试卷 鼎尚图文**整理制作 数据分析 姓名: 一、选择题(每小题6分,共36分) 1、数据2,3,5,5,4的众数是 ( ) (A )2 (B )3 (C )4 (D )5 2、某市在一次空气污染指数抽查中,收集到10天的数据如下:61,75,70,56,81,91,92,91,75,81.该组数据的中位数是 ( ) (A )78 (B )81 (C )91 (D )77.3 3、某男装专卖店老板专营某品牌夹克,店主统计了一周中不同尺码的夹克的销售量如下表: 尺码 39 40 41 42 43 平均每天销售量/件 10 12 20 12 12 如果每件夹克的利润相同,你认为该店主最关注的销售数据是( ) (A )平均数 (B )方差 (C ) 众数 (D )中位数 4、12位参加歌唱比赛的同学的成绩各不相同,按成绩取前6位进入决赛。如果小颖知道了自己的成绩后,要判断能否进入决赛,小颖需要知道这12位同学成绩的 ( ) (A )平均数 (B )方差 (C ) 众数 (D )中位数 5、某学校在开展“节约每一滴水”的活动中,从七年级的100名同学中任选出20名同学汇报了各自家庭一个月的节水情况,将有关数据(每人上报节水量都是正整数)整理如下表: 节水量x/t 5.15.0<≤x 5.25.1<≤x 5.35.2<≤x 5.45.3<≤x 人数 6 4 8 2 请你估计这100名同学的家庭一个月节约用水的总量大约是 ( ) (A )180 t (B )300 t (C )230 t (D )250 t 6、甲、乙两班举行电脑汉字输入比赛,参赛学生每分输入汉字的个数统计结果如下表: 班级 参赛人数 中位数 方差 平均数 甲 55 149 191 135 乙 55 151 110 135 某同学分析上表后得到如下结论: ①甲、乙两班学生的平均成绩相同;②乙班优秀的人数多于甲班优秀的人数(每分输入汉字个数≥150为优秀);③甲班成绩的波动比乙班大。 上述结论中正确的是 ( ) (A )①②③ (B )①② (C )①③ (D )②③

八年级思想品德下册材料分析题 1.王某自幼没了父母,他在政府的帮助下读完了中学。之后,他响应国家的号召,自愿到部队服兵役。在部队,因表现出色他多次受到表扬。退役后,他自己开了个小批发部,干起了个体经营。由于认真守法,积极纳税,他多次被税务部门评为纳税先进个体。后来,他又带领村民走上了富裕之路。他的举动得到了全村的好评,被村民选为乡人大代表。 阅读材料,回答下列各题:(9分) (1)王某享受了宪法赋予的哪些权利(2分) (2)王某履行了宪法规定的哪些义务(2分) (3)公民的权利和义务的关系是怎样的(2分) (4)公民该如何履行自己的义务(3分) 答:(1)受教育权、荣誉权、劳动权、选举权和被选举权。(2分) (2)受教育,依法服兵役,依法纳税。(2分) (3)我国公民权利义务是一致的,权利义务具有统一性.对等性,制约性。(2分) (4)法律鼓励做的,我们积极去做;法律要求做的,我们必须去做;法律禁止做的, 我们坚决不做。(3分) 2、卢勇的一天:早晨,八年级学生卢勇背起书包上学。到了学校,卢勇把吃剩的早餐随手往教学楼的楼梯边一扔,走进了课室。午饭后,卢勇到邮局寄信,回校的路上,看到有两名社会青年在持刀敲诈勒索一名低年级的同学,卢勇急忙到附近的公用电话亭打“110”报警。放学后,卢勇用自己的零花钱给生病的妈妈买了一块她喜欢吃的蛋糕。晚上,他就前两天社会调查中了解到的“六合彩”赌博泛滥的现象,向有关部门提出综合治理的书面建议。 请根据上述材料,运用所学知识回答: (1)卢勇享受了哪些权利履行了哪些义务(至少共写出四项)。 (2)请你当一回小法官,说说在卢勇的一天活动中,哪些行为是不正确的并就公民权利和义务问题对卢勇说几句话。 (1)卢勇享受了受教育权、通信自由权、建议权;履行了同违法犯罪作斗争的

第六章 数据的分析 1、刻画数据的集中趋势(平均水平)的量:平均数 、众数、中位数 2、平均数 (1)平均数:一般地,对于n 个数,,,,21n x x x 我们把 )(121n x x x n 叫做这n 个数的算术平均数,简称平均数,记为x 。 (2)加权平均数: ①、一组数据,,,,21n x x x 的权分加为123,,,....,n w w w w ,则称 112233123........n n n x w x w x w x w w w w w 为这n 个数的加权平均数。 (如:对某同学的数学、语文、科学三科的考查,成绩分别为72,50,88,而三 项成绩的“权”分别为4、3、1,则加权平均数为:724503881431 ) ②、如果n 个数中,1x 出现1f 次,2x 出现2f 次,…,k x 出现f k 次(12f f n k f L ), 那么这n 个的平均数可表示为1122x f x f x f k k x n L ,这样的平均数x 叫加权平均数,其中 12,,k f f f L 叫做权。 如:某小组在一次数学测试中,有3人为85分,2人为90分,5人为100分,则该小组的平均分 为: 853*********.5325 3、众数 众数指的是一组数据中出现次数最多的那个数据。 4、中位数 中位数指的是n 个数据按大小顺序(从大到小或从小到大)排列,处在最中间位置的一个数据(或最中间两个数据的平均数)。 众数着眼于对各数据出现次数的考察,中位数首先要将数据按大小顺序排列,而且要注意当数据个数为奇数时,中间的那个数据就是中位数;当数据个数为偶数时,居于中间的两个数据的平均数才是中位数,特别要注意一组数据的平均数和中位数是唯一的,但众数则不一定是唯一的。

八年级(下)历史材料分析与问答题汇总 (一)材料分析部分 1、阅读材料 从1960年5月28日,中共中央发出《关于调运粮食的紧急指示》,6月6日,再次发出《关于为京津沪和辽宁调运粮食的紧急通知》,这四个地方库存的粮食够维持几天呢?北京是7天,天津10天,上海几乎已经是没有大米库存,随到随销,辽宁8-9天。这四个地方,北京是政治、文化中心,上海是经济中心,天津、辽宁是工业基地,如果粮食供不上,后果将不堪设想。而连这样必须力保的地方都如此困难,全国的粮食供应状况不言而喻。 请回答: (1)为什么会出现材料所述的情况? (2)后来党中央对经济作出了调整,到什么时候经济开始复苏?经济建设的错误从根本上解决没有?为什么? 参考答案:(1)因为中国共产党八大二次会议通过了“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线; 随后又掀起大跃进、大炼钢铁以及人民公社化运动;工农业生产遭到严重破坏。(2)1962年;没有;因为左倾错误继续发展,最后导致文化大革命的发生,中国进入十年内乱时期。 2、阅读材料 新中国成立之初,西方预言家声称:“中国无法靠自己的力量养活自己。”当时,全国粮食总产仅1亿吨,一块优质钢材、一枚建筑铁钉都得依赖进口,工、农业总产值比例为3∶7,生产方式极其落后。经过55年奋斗,我国经济天翻地覆,粮、棉、油、肉、禽、煤、钢、水泥等主要工农业产品的年产量跃居世界第一,一、二、三产业结构日趋合理,东、中、西部区域差距逐渐缩小,高速路四面畅达,“村村通”遍及乡野,机场港口一派繁忙,青藏铁路、西气东输、西电东送、南水北调四大工程捷报频传……2003年,我国国内生产总值超过11.6万亿元,人均GDP突破1000美元,标志着中国走出低收入国家行列,意味着国民经济迈上一个大台阶。我国经济总量已居世界第七位,对外贸易额居世界第四位,外汇储备居世界第二位,利用外资居世界第一位。 ——《发展才是硬道理新中国55年经济建设述评》 请回答: (1)根据现代历史发展历程,请分析新中国成立55年来中国经济发展的主要原因。 (2)新中国成立后,经历了两个经济高速增长的时期,你能说出来吗? 参考答案:(1)中国共产党的正确领导;中国人民建设社会主义的热情;改革开放的正确决策。 (2)1952——1957;1978年以后。 3、阅读材料 材料一我国国内生产总值增长情况 时间1952年1956年1978年2001年 国内生产总值679亿元1252亿元3642亿元89404亿元 材料二我国工业生产值增长情况 时间 1952年1956年1978年2001年 工业生产总值 119.8亿元642亿元1607亿元39570亿元 请回答: (1)有人说共产党只会打仗,不会搞建设,你看新中国成立以来,经济也不怎么样!请根据上述材料予以反驳。 (2)1952年到1956年短短4年间我国经济飞速发展,试分析原因。 (3)从1956年到1978年22年间,经济发展状况如何?试分析原因? (4)从1978到2001年20多年间经济发展与1956年到1978年间的速度相比,有什么变化?为什么会出现这种变化? 参考答案:(1)从1952年到2001年,我国国内生产总值和工业生产总值出现狂飙式的发展,充分证明了中国共产党不仅领导中国人民站起来,还要领导中国人民富起来,实现中华民族的伟大复兴。(2)1952年,土地改革结束,广大农民分到了土地,以更高的热情投稿到生产中去;1953年,中共中央公布过渡时期总路线,极大地鼓舞了全国人民;1953年起的第一个五年计划,使中国彻底改变了工业一穷二白的状况;当时苏联的援助与支持也是一个重要原因。(3)缓慢。大跃进、大炼钢铁和人民公社化运动使国民经济遭到极大破坏;文化大革命十年内乱,更加严重地阻碍了经济的发展。(4)明显加快了速度。中共十一届三中全会的召开,作出了改革开放的战略决策。在农村,实行家庭联产承包责任制,调动了农民的生产积极性;大力发展乡镇企业,加强农村产业结构调整,使农村经济发展起来;在城市,进行了现代企业制度的改革,加快保险和社会保障制度建设,城市改革取得成功;建立经济特区,实行全方位对外开放,引进外国资金、技术、管理方法;加入亚太经合组织和世界贸易组织,以积极的态度迎接经济全球化的到来;实行科教兴国的战略决策,以科技促进生产力的发展。 4、阅读材料 材料一各国与中国建立外交关系情况表 1949年 20世纪50年代 20世纪60年代 20世纪70年代 20世纪80年代至今 8个 23个 16个 62个 148个 材料二 材料三 请回答: (1)“我们的朋友遍及五大洲”,从1949年新中国成立起越来越多的国家与中国建立外交关系说明了什么? (2)每一张照片都有一个动人的故事,每一张照片都有一个重大事件,请根据材料二说出从20世纪50年代到70 年代, 共和国外交史上的大事。 (3) 材料三反映了新时期中国对外交往发生了什么新变化?

数学知识点初二数据的整理与初步处理 数学知识点初二1、平均数=总量总份数。数据的平均数只有一个。 一般说来,n个数、、、的平均数为 =1n(x1+x2+xn) 一般说来,如果n个数据中,x1出现f1次,x2出现f2次,xk出现fk次,且f1+f2+ +fk=n则这n个数的平均数可表示为x=x1f1+x2f2+xkfkn。其中fin是xi的权重(i=1,2k)。加权平均数是分析数据的又一工具。当考虑不同权重时,决策者的结论就有可能随之改变。 2、将一组数据按由小到大(或由大到小)的顺序排列(即使有相等的数据也要全部参加排列),如果数据的个数是奇数,那么中位数就是中间的那个数据。如果数据的个数是偶数,那么中位数就是中间的两个数据的平均数。一组数据的中位数只有一个,它可能是这组数据中的一个数据,也可能不是这组数据中的数据. 3、一组数据中出现的次数最多的数据就是众数。一组数据可以有不止一个众数,也可以没有众数(当某一组数据中所有数据出现的次数都相同时,这组数据就没有众数). 4、一组数据中的最大值减去最小值就是极差:极差=最大值-最小值 5、我们通常用表示一组数据的方差,用表示一组数据的平均数,、、、表示各个原始数据.则 ( 平方单位)

求方差的方法:先求平均数,再求偏差,然后求偏差的平方和,最后再平均数 6、求出的方差再开平方,这就是标准差。 7、平均数、极差、方差、标准差的变化规律 一组数据同时加上或减去一个数,极差不变,平均数加上或减去这个数,方差不变,标准差不变一组数据同时乘以或除以一个数,极差和平均数都乘以或除以这个数,方差乘以或 除以该数的平方,标准差乘以或除以这个数。 一组数据同时乘以一个数a,然后在加上一个数b,极差乘以或除以这个数a,平均数乘以或除以这个数a,再加上b,方差乘以a的平方,标准差乘以|a|. (加减的数都不为0)

八年级数学《数据的分析》知识点归纳与经典例题 1.解统计学的几个基本概念 总体、个体、样本、样本容量是统计学中特有的规定,准确把握教材,明确所考查的对象是解决有关总体、个体、样本、样本容量问题的关键。 2.平均数 当给出的一组数据,都在某一常数a 上下波动时,一般选用简化平均数公式' x x a =+,其中a 是取接近于这组数据平均数中比较“整”的数;?当所给一组数据中有重复多次出现的数据,常选用加权平均数公式。 3.众数与中位数 平均数、众数、中位数都是用来描述数据集中趋势的量。平均数的大小与每一个数据都有关,任何一个数的波动都会引起平均数的波动,当一组数据中有个数据太高或太低,用平均数来描述整体趋势则不合适,用中位数或众数则较合适。中位数与数据排列有关,个别数据的波动对中位数没影响;当一组数据中不少数据多次重复出现时,可用众数来描述。 4.极差 用一组数据中的最大值减去最小值所得的差来反映这组数据的变化范围,用这种方法得到的差称为极差,极差=最大值-最小值。 5.方差与标准差 用“先平均,再求差,然后平方,最后再平均”得到的结果表示一组数据偏离平均值的情况,这个结果叫方差,计算公式是 s 2= 1 n [(x 1-x )2+(x 2-x )2+…+(x n -x )2]; 方差和标准差都是反映一组数据的波动大小的一个量,其值越大,波动越大,也越不稳定或不整齐。 【能力训练】 一、填空题: 1.甲、乙、丙三台包装机同时分装质量为400克的茶叶.从它们各自分装的茶叶中分别

随机抽取了10盒,测得它们的实际质量的方差如下表所示: 2.甲、乙、丙三台机床生产直径为60mm 的螺丝,为了检验产品质量,从三台机床生产的螺丝中各抽查了20个测量其直径,进行数据处理后,发现这三组数据的平均数都是60mm , 它们的方差依次为S 2甲=0.162,S 2乙=0.058,S 2丙=0.149.根据以上提供的信息,你认为生产螺 丝质量最好的是__ __机床。 3.一组数据:2,-2,0,4的方差是 。 4.在世界环境日到来之际,希望中学开展了“环境与人类生存”主题研讨活动,活动之一是对我们的生存环境进行社会调查,并对学生的调查报告进行评比。初三(3)班将本班50篇学生调查报告得分进行整理(成绩均为整数),列出了频率分布表,并画出了频率分布直方图(部分)如下: 分组 频率 49.5~59.5 0.04 59.5~69.5 0.04 69.5~79.5 0.16 79.5~89.5 0.34 89.5~99.5 0.42 合计 1 根据以上信息回答下列问题: (1)该班90分以上(含90分)的调查报告共有________篇; (2)该班被评为优秀等级(80分及80分以上)的调查报告占_________%; (3)补全频率分布直方图。 5.据资料记载,位于意大利的比萨斜塔1918~1958这41年间,平均每年倾斜1.1mm ;1959~1969这11年间,平均每年倾斜1.26mm ,那么1918~1969这52年间,平均每年倾斜约_________(mm)(保留两位小数)。 6.为了缓解旱情,我市发射增雨火箭,实施增雨作业,在一场降雨中,某县测得10个区域 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 降雨量(mm) 10 12 13 13 20 15 14 15 14 14 则该县这10个区域降雨量的众数为________(mm);平均降雨量为________(mm)。 7.一个射箭运动员连续射靶5次,所得环数分别是8,6,10,7,9,则这个运动员所得环数的标准差为________。 8.下图显示的是今年2月25日《太原日报》刊登的太原市2002年至2004年财政总收入完成情况,图中数据精确到1亿元,根据图中数据完成下列各题: (1)2003年比2002年财政总收入增加了_______亿元; (2)2004年财政总收入的年增长率是_______;(精确 到1%) (3)假如2005年财政总收入的年增长率不低于2004年 财政总收入的年增长率,预计2005年财政总收入至少达 到___亿元。(精确到1亿元) 9.为了调查某一路口某时段的汽车流量,交警记录了一个星期同一时段通过该路口的汽车辆数,记录的情况如下表: 甲包装机 乙包装机 丙包装机 方差 (克2) 31.96 7.96 16.32 根据表中数据,可以认为三台包装机中, 包装机包装的茶叶质量最稳定。