2014高考政治大一轮复习第十课联系地、发展地看问题第二十一节

- 格式:ppt

- 大小:5.55 MB

- 文档页数:86

第十课新发展理念和中国特色社会主义新时代的经济建设中国经济发展进入新时代新时代的社会主要矛盾①美好生活需要和②不平衡不充分的发展之间的矛盾。

2.中国共产党在社会主义初级阶段的基本路线:领导和团结全国各族人民,以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,自力更生,艰苦创业,为把我国建设成为富强某某文明和谐美丽的社会主义现代化强国而奋斗。

贯彻新发展理念建设现代化经济体系一、坚持新发展理念③创新发展理念,解决发展动力问题。

④协调发展理念,解决发展不平衡问题。

⑤绿色发展理念,解决人与自然和谐共生问题。

⑥开放发展理念,解决发展内外联动问题。

⑦共享发展理念,解决社会公平正义问题。

二、建设现代化经济体系1.必要性:建设现代化经济体系是我国发展的战略目标。

现代化经济体系,是由社会经济活动各个环节、各个层面、各个领域的相互关系和内在联系构成的一个有机整体。

(1)大力发展⑧实体经济。

(2)实施⑨乡村振兴战略。

(3)实施⑩区域协调发展战略。

突破一如何认识社会主要矛盾的变化中国特色社会主义进入新时代,我国社会的主要矛盾由人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾,转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。

经过长期努力,中国特色社会主义进入了新时代,这是我国发展新的历史方位。

(1)“人民日益增长的物质文化需要”转变为“人民日益增长的美好生活需要”。

我国稳定解决了十几亿人的温饱问题,总体上实现小康。

今天人民的需要不再是简单的温饱需要,而是全方位、多层次、立体化的美好生活需要,包括某某、法治、公平、正义、安全、环境等多个方面。

(2)“落后的社会生产”转变为“不平衡不充分的发展”。

我国社会生产力水平总体上显著提高,社会生产能力在很多方面进入世界前列,更加突出的问题是发展不平衡不充分,这已经成为满足人民日益增长的美好生活需要的主要制约因素。

(1)作出我国社会的主要矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾的论断,是基于中国特色社会主义进入新时代,我国经济社会发展取得重大成就及存在发展不平衡不充分等实际。

高中政治第十课知识点整理内容第十课维护世界和平,促进共同发展㈠国际社会的发展形势:时代主题、世界多极化、国际竞争1.和平与发展:时代的主题⑴和平问题与发展问题:①和平问题是指维护世界和平,防止新的世界战争问题。

一方面,世界和平的前途是光明的,和平成当今为时代的主题:另一方面,世界仍不安宁,霸权主义、强权政治和新干涉主义有所上升,局部动荡频繁发生,恐怖主义、网络安全等球性问题更加突出。

②发展问题是指世界经济发展,特别是发展中国家经济发展的问题。

一方面,发展成为当今时代的主题,当前世界经济在经济全球化背景下更加注重质量提高,知识经济方兴未艾,经济可持续发展日益受到关注;另一方面,当今世界仍然贫富悬殊,落后、贫困、危机、债务仍然与人类相伴随,全球发展最突出的问题是南北发展不平衡。

⑵解决和平与发展问题的主要障碍:霸权主义和强权政治是解决和平与发展问题的主要障碍。

⑶解决和平与发展问题的有效途径:为了和平与发展,必须反对霸权主义和强权政治,改变旧的国际秩序,建立以和平共处五项原则为基础的国际新秩序。

2.世界多极化:深入发展⑴表现①世界多极化发展是当今国际形势的一个突出特点。

②目前,世界正在形成若干个政治经济力量中心。

美国、欧盟、俄罗斯、中国、日本等大国和国际组织在国际社会中扮演着重要角色。

③发展中国家是反对霸权主义和强权政治、促进世界平和与发展的重要力量,是推动建立公正、合理国际政治经济新秩序的主力军。

⑵意义:界多极化发展,是建立在多种力量相互依存又相互制约基础上的,有利于世界和平与发展。

⑶趋势:世界多极化发展将是一个漫长曲折的充满复杂斗争的演变过程。

霸权主义将长期存在,影响着国际和平与安全。

单极与多极的矛盾、称霸与反霸的斗争,将成为相当长一个时期内国际斗争的焦点。

3.国际竞争:日趋激烈⑴表现:国际竞争表现在各个领域?有经济竞争、文化竞争、军备竞争、人才竞争、科技竞争等。

⑵实质:当前国际竞争的实质是以经济和科技实力为基础的综合国力的较量。

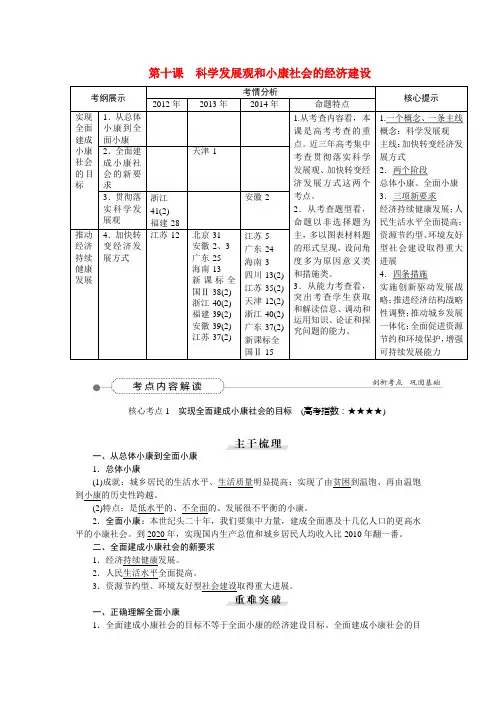

第十课 科学发展观和小康社会的经济建设核心考点1 实现全面建成小康社会的目标 (高考指数:★★★★)一、从总体小康到全面小康1.总体小康(1)成就:城乡居民的生活水平、生活质量明显提高;实现了由贫困到温饱、再由温饱到小康的历史性跨越。

(2)特点:是低水平的、不全面的、发展很不平衡的小康。

2.全面小康:本世纪头二十年,我们要集中力量,建成全面惠及十几亿人口的更高水平的小康社会。

到2020年,实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。

二、全面建成小康社会的新要求1.经济持续健康发展。

2.人民生活水平全面提高。

3.资源节约型、环境友好型社会建设取得重大进展。

一、正确理解全面小康1.全面建成小康社会的目标不等于全面小康的经济建设目标。

全面建成小康社会的目标包括经济、政治、文化、社会民生、生态文明五个方面,而不是单纯指经济建设目标。

2.小康社会的建设进程是一种不平衡的发展过程。

全面小康并不意味着不同地区在同一时间同步和同等程度的小康。

有条件的地方可率先实现现代化;相对落后的地区则要奋起直追,加快发展。

二、全面建成小康社会的新要求1.经济持续健康发展。

转变经济发展方式取得重大进展,在发展平衡性、协调性、可持续性明显增强的基础上,实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。

科技进步对经济增长的贡献率大幅上升,进入创新型国家行列。

工业化基本实现,信息化水平大幅提升,城镇化质量明显提高,农业现代化和社会主义新农村建设成效显著,区域协调发展机制基本形成。

2.人民生活水平全面提高。

基本公共服务均等化总体实现。

就业更加充分。

收入分配差距缩小,中等收入群体持续扩大,扶贫对象大幅减少。

社会保障全民覆盖,人人享有基本医疗卫生服务,住房保障体系基本形成。

3.资源节约型、环境友好型社会建设取得重大进展。

题组一总体小康与全面小康问候语的变化:20世纪六七十年代是“吃了吗”;20世纪八九十年代是“下海了吗”“发了吗”等;21世纪初是“买房了吗”“炒股了吗”等;再到如今的“买车了吗”“旅游了吗”等。

![[高三政治]高考政治一轮复习学案:第10课科学发展观和小康社会的经济建设(新人教版必修1)(1).doc](https://uimg.taocdn.com/9d8e5982647d27284b7351aa.webp)

第十课科学发展观和小康社会的经济建设1.科学发展观是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分,是马克思主义中国化的最新成果,是我们做好各项工作的根本指导方针。

科学发展观的根本方法是( D ) A.以人为本B.更好地发展C.全面协调可持续D.统筹兼顾解析本题考查学生对科学发展观的理解。

科学发展观的第一要义是发展,核心是以人为本,基本要求是全面协调可持续,根本方法是统筹兼顾,选D。

2.读漫画,这一漫画给我们的启示是( A )①应坚持科学发展观②应统筹人与自然和谐发展③应坚持可持续发展④应把发展经济放在首位A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④解析漫画启示我们不能只顾经济发展而忽视环境保护,④的说法显然背离漫画主题。

(2010·烟台月考)2009年6月24日,国务院常务会议研究部署开展新型农村社会养老保险试点工作。

据此回答3~4题。

3.假若要以该新闻事件为背景写一篇时政论文,评述建立新型农村社会养老保险制度的意义,可运用的观点有( B )①有利于坚持科学发展观,以人为本②有利于完善社会保障体系,彰显社会主义制度的优越性③应发挥财政的作用,加强国家的宏观调控④有利于扩大内需,提高人民生活水平,建设社会主义新农村A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④解析本题具有开放性。

可运用排除法,题目要求分析其意义,③是如何做,与题意不符,应排除掉。

①②④说法正确,符合题意。

4.近年来,我国在促进经济平稳较快发展的同时,进一步加强对教育、卫生、科技、文化、体育等事业的投入,不断完善社会保障体系。

这表明国家致力于( A ) A.统筹经济社会发展B.统筹区域发展C.统筹城乡发展D.统筹人与自然和谐发展解析材料反映的是国家在发展经济的同时,加强社会建设,A正确,其他三项与题意不符。

5.(2010·海口质检)2009年9月28日,环境保护部公布2009年上半年全国主要污染物总量减排考核结果,污染减排继续保持双下降的良好态势。

2014年高考政治一轮复习主干知识解读:第十课科学发展观和小康社会的经济第十课科学发展观和小康社会的经济建设一、全面建设小康社会的经济目标1、从总体小康到全面小康(1)总体小康的建设成就在宏观和微观上的表现①微观上:城乡居民的生活水平、生活质量明显提高。

人们的消费,已经从温饱型消费过渡到小康型消费,部分向比较富裕型消费迈进;②宏观上,国家的整体经济实力大大增强。

当前的小康水平是总体小康,是低水平的、不全面的、发展很不平衡的小康。

2、全面小康社会目标的提出及内容(1)全面小康社会的提出:党的十六大提出,我们要在本世纪头二十年,集中集中力量,全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会。

(2)全面小康社会的目标①成为工业化基本实现、综合国力显著增强、国内市场总体规模位居世界前列的国家;②成为人民富裕程度普遍提高、生活质量明显改善、生态环境良好的国家;③成为人民享有更加充分民主权利、具有更高文明素质和精神追求的国家;④成为各方面制度更加完善、社会更加充满活力而又安定团结的国家;⑤成为对外更加开放、更加具有亲和力、为人类文明作出更大贡献的国家。

注:总体小康和全面小康社会的比较表。

总体小康全面小康不同点标准低水平——低标准的小康。

人均国民生产总值只有800多美元更高水平——较高标准的小康。

人均国民生产总值将超过3000美元,达到中等收入国家水平。

人民生活更加殷实、富裕生活质量不全面——偏重于物质消费的小康。

势不全面,包含两层含义:一是覆盖的人群不全面;二是消费的内容不全面,基本上还处于生存性消费的满足,而发展性、享受性消费还没有得到满足,社会保障还不健全,环境质量还有待提高更全面——经济、政治、文化全面发展的小康。

社会主义民主更加完善,社会主义法制更加完备,社会秩序良好。

人民安居乐业,接受良好教育,实现人的全面发展。

生态环境得到改善,人与自然更加和谐。

整个社会走上生产发展、生活富足、生态良好的文明发展道路社会发展状态发展很不平衡。