宁乡县海绵城市规划与建设为案例

研究表明:基于海绵城市理论的宁乡县总体规划前后,实施道路本体透水化与道路选线分级化相结合的规划措施,显著提高生态水网完整性,城市自然排水系统得到大幅改善;硬质地面的海绵化综合处理方式,增强了城区地表水循环过程,增大了降雨下渗,削弱了降雨径流峰量,降低城市雨水排水系统压力。

1.研究区域及数据来源

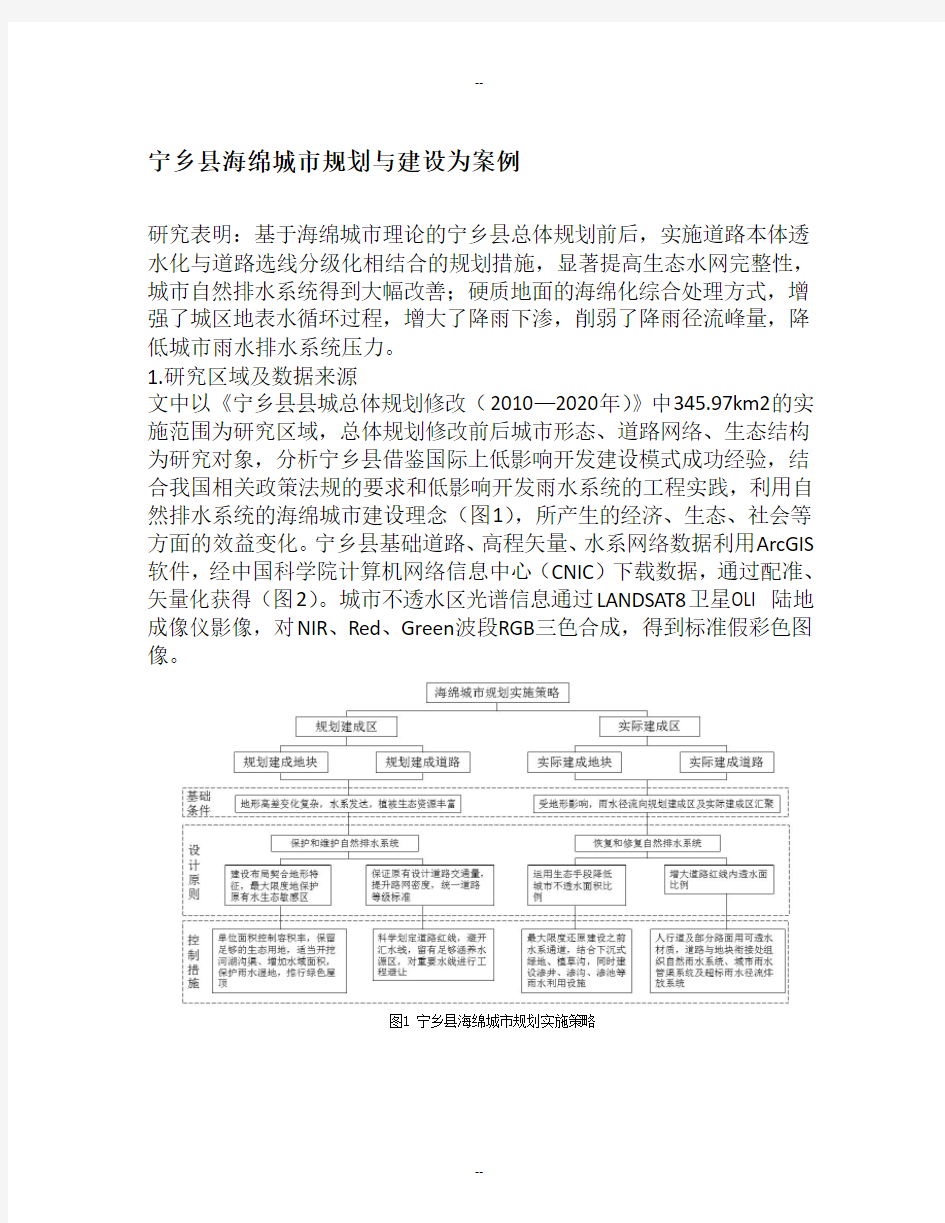

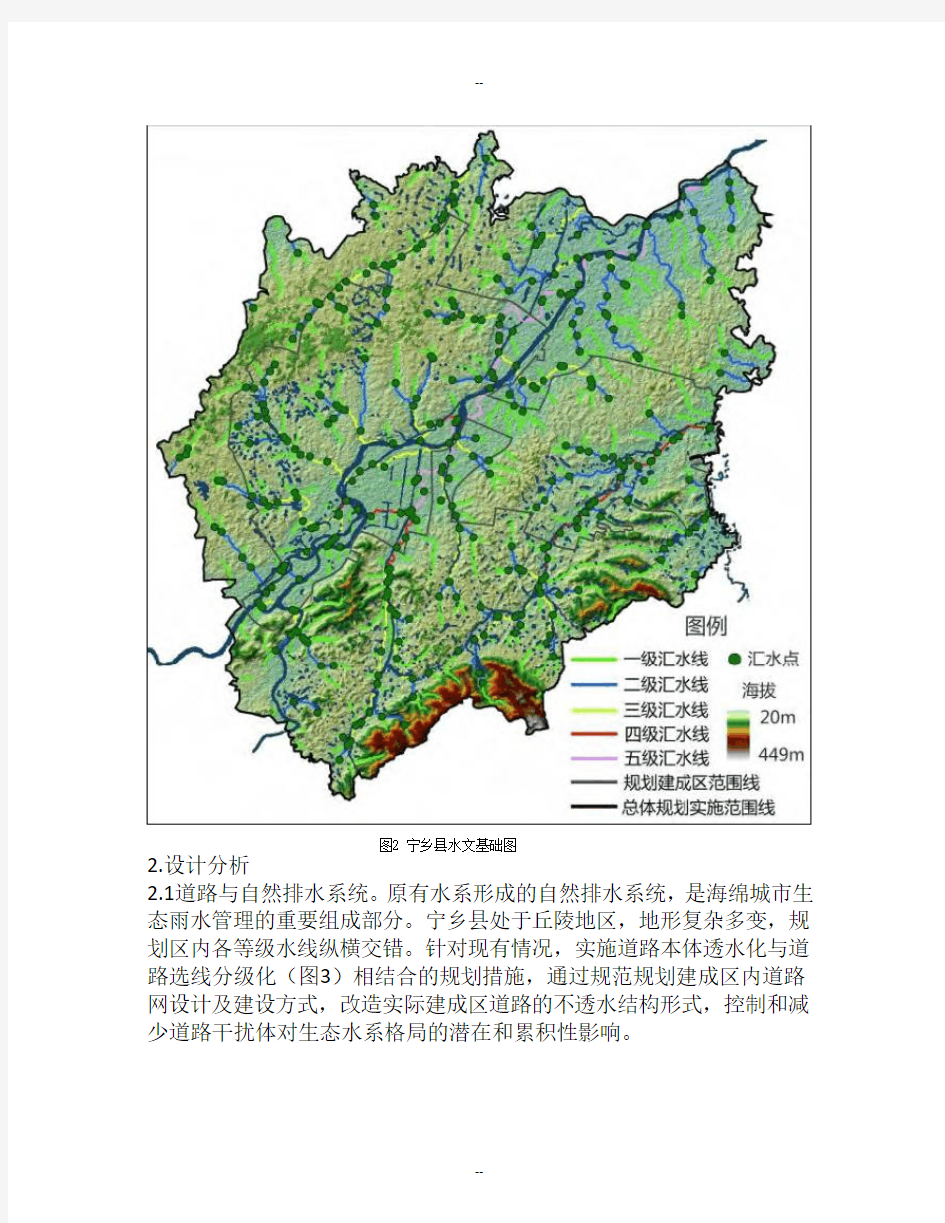

文中以《宁乡县县城总体规划修改(2010—2020年)》中345.97km2的实施范围为研究区域,总体规划修改前后城市形态、道路网络、生态结构为研究对象,分析宁乡县借鉴国际上低影响开发建设模式成功经验,结合我国相关政策法规的要求和低影响开发雨水系统的工程实践,利用自然排水系统的海绵城市建设理念(图1),所产生的经济、生态、社会等方面的效益变化。宁乡县基础道路、高程矢量、水系网络数据利用ArcGIS 软件,经中国科学院计算机网络信息中心(CNIC)下载数据,通过配准、矢量化获得(图2)。城市不透水区光谱信息通过LANDSAT8卫星OLI 陆地成像仪影像,对NIR、Red、Green波段RGB三色合成,得到标准假彩色图像。

图1 宁乡县海绵城市规划实施策略

图2 宁乡县水文基础图

2.设计分析

2.1道路与自然排水系统。原有水系形成的自然排水系统,是海绵城市生态雨水管理的重要组成部分。宁乡县处于丘陵地区,地形复杂多变,规划区内各等级水线纵横交错。针对现有情况,实施道路本体透水化与道路选线分级化(图3)相结合的规划措施,通过规范规划建成区内道路网设计及建设方式,改造实际建成区道路的不透水结构形式,控制和减少道路干扰体对生态水系格局的潜在和累积性影响。

城市道路网的调整(图4

)主要集中在:①城市主干道的优化。将原本12种宽度的主干道调整为7

种宽度,实施改变道路线型、增加生态水系雨水口等优化措施,标准化、合理化、生态化主干道建设模式。②城市次干道的简化,降低道路与水系的冲突点。将次干道的部分交通量转移到高等级道路,并对高等级道路的道路宽度、路板结构进行梳理。③通过中、小型桥梁保留原水系通廊,实现城市地块之间水系网络的整合与连贯,提高了生态水网的完整度。在地块内部可采用雨水花园和下凹式绿地,将道路收集的雨水通过植物、土壤进行净化,渗入地下,雨水的溢流导向下沉广场或进入收集池。④将道路两侧绿化带建设为生物滞留带,采用道路立缘石豁口的方式将机动车道雨水径流引入绿化带,并设置过滤池对路面初期雨水进行截污,土壤饱和后的下渗雨水及溢流雨水通过溢流井排入配套设置的超标雨水径流排放系统。

图3 宁乡县城市路网优化结构模型

从三个网络的C

指数(表

1)来看,C1(原生态水网)、C2(水网—原规划路网)、C3(水网—优化后路网),具有大的差异,C 指数围绕1.7波动。从超过2的C1指数特征来看,每个节点有两条分支线存在,反映原生态水网分割程度不高,水网的破碎度相应较低,具有良好的生态雨水调蓄功能。其中C2值为1.43,道路建设的间断化,导致水系网络分割程度 相应较高,水网连接特征不突出,为C1的69.82%,意味在进行道路建设后,自然雨水调节能力减少为原水网的2/3。但从C3值1.63来看,通过实施道路网优化措施之后,生态水网的分割程度大大降低,水网的连接度得到了提高,达到了C1的79.21%,在规划建设区城市道路建设的同时,保护了基本的水网结构。

通过综合反映生态水网的连接度和分割破碎程度的C 指数,在宁乡县实施道路本体海绵化与道路选线分级化相结合的规划措施,对于减少道路与水系冲突点,保护自然排水系统,降低路网建设对水网通畅影响,弱化人工环境对自然环境冲击力度,具有显著作用。

2.2城市不透水面改造。根据光谱波段合成影像

解译结果(图5),由于经济目标、政策条件等因素的影响,宁乡县城市

图4 宁乡县路网调整图

的实际建成区不透水区面积所占比重较高,实际建成区面积34.16km2,不透水面积约为32.15km2,所占比例达到94.13%。城市传统商贸业集中区域,建筑密度较高,加上区内较多的道路广场用地,不透水率高达98.51%左右。部分居住区除开公园及楼房前后的少量空地,没有其它开敞空间。城市植被覆盖集中在公园内、近公园区和沿河两侧的绿色开敞空间,占到土地面积的5.87%,几乎为不透水地面的1/16。同时受地形影响,城区所处周边径流汇聚盆域,城市排水压力较大,针对现有城市状况,在进行各地块硬质地面的海绵化处理时,采取“排、渗”结合方式,整合原有工程排水的基础上,综合利用雨水渗透控制策略。

借鉴国内外雨水利用的发展经验,考虑宁乡县现有基础条件特征,对地块改造采取以下措施:①在城市规划建成区内单位面积控制容积率,建设开发契合现有地形,保留足够的生态用地,适当开挖河湖沟渠、增加水域面积,保护雨水湿地,推行绿色屋顶。②在实际建成区内最大限度还原建设之前水系通道,以汇水线为中心,向两侧扩张5~15m植被保护区,结合汇水点设置下凹式绿地、植草沟,形成水生态廊道,总计还原生态水系绿地0.69km2,同时建设渗井、渗沟、渗池等雨水利用设施,改变城市传统雨水排水方式3.16km2。③在新建生活小区、公园或条件允许的实际建成区内小区中推行雨水集蓄利用系统,将区内屋面和小区路面的雨水径流收集利用,减弱城市暴雨径流量和污染物排放量、减少水涝和改善环境。④在降雨径流形成的源头进行分散处理,对实际建成区地面材料进行更新,采用人工铺设的透水性地面,如多孔的嵌草砖、碎石地面、透水性混凝土路面等,通过一系列、小规模的构造做法,弱化城市硬质地面0.93km2,以点带面,局部简单、经济的微观化处理城市雨水管理问题。

依据城市各类面积组成图(图

6),实际建成区内的城市不透水面积

30.53km2,比例降低为89.39%,同时在规划建成区采取控制容积率,合理组织功能分区,分散开发强度,将宁乡县进行雨水综合利用后城市整

体不透水面积比例降低到85%以下,减弱城市道路雨水径流量和排水压

图5 宁乡县不透水区波段合成图

图6 宁乡县实际建成区土地组成图

力。如在全流域进行城市不透水率降低措施,可减缓汛期雨水的汇流时间,降低中下游河道的洪水位,减轻沿河城市的防洪压力。

3对策建议

海绵城市是现代城市发展的更高阶段,在全国范围内普及推广已成必然趋势,通过对宁乡县海绵城市理念下的城市实际建成区和规划建成区总体设计分析,结合国内外海绵城市建设经验,为实现人与自然更加协调的共存关系,减少城市生态水网破坏,提出以下建议:①合理规划,前期控制。在城市规划制订阶段,宏观把握城市发展,正确对雨水管理问题加以论证,将土地利用方式与雨水利用、径流控制结合,总体上控制解决城市雨水问题。前期规划时,针对土地进行类别划分,限制破坏自然雨水系统的土地利用活动。城市路段选线时,对城市生态排水具有重要性的水系空间,不仅要进行避让处理,而且要考虑与水系边界保持足够的间距,为保证生态水网结构上的完整性和功能上的连通性,在重点地段和关键点处,建立桥梁、增加廊道,保持自然地面的连续性。②利用经济调节能力。必要的经济措施对于城区雨水利用和径流控制,有较大的促进作用。建议将城市自然排水系统保护和恢复与城市发展统一思考,有效开展生态效益和经济效益一体化建设。通过多类型的优惠措施,如建立雨水排污费制度、储雨和雨水净化激励机制等,限制破坏、奖励保护,合理组织城市建设,将社会局部效益同全体效益相结合。③完善相关制度法规。制定地方性的相关制度条例,推动雨水利用和雨水径流污染控制步入法制轨道。随着雨水项目的不断增多和建设的进一步深入,可能会产生新的问题,完善相关政策法规,应对雨水利用和雨水径流污染控制等工作加以规范,同时需明确雨水管理的目标、任务、范围。

④加强宣传,强化公众意识。公众的参与必不可少,包括对城市管理人员培训、对城市居民的教育等,是解决城市雨水利用问题辅助方式,也是雨水项目持续推广的重要措施。公众参与的过程是各类利益团体冲撞、融合、协调的过程,有利于提高规划决策的科学性和合理性,促进海绵化城市策略的顺利实施,获得公众认可。