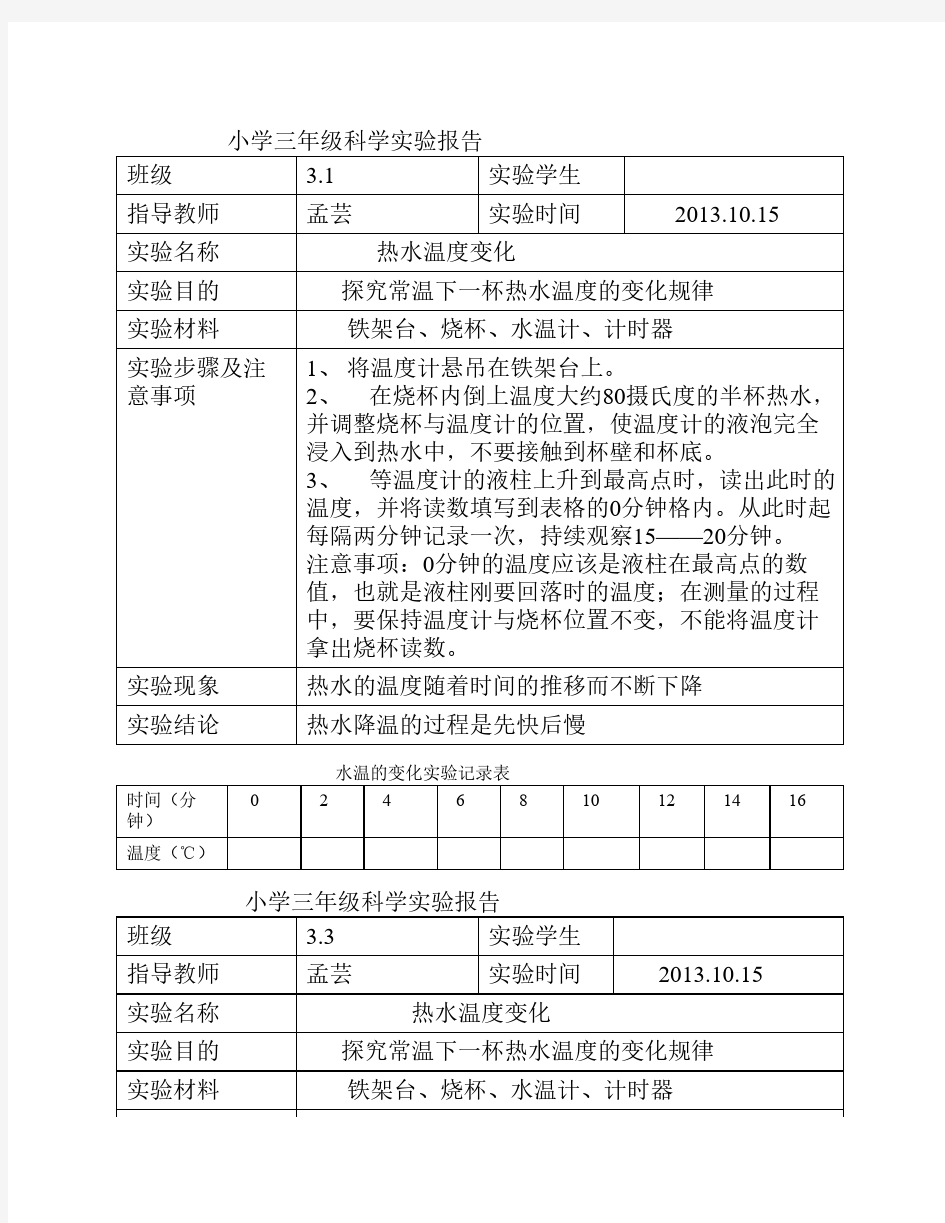

小学三年级科学实验报告

班级 3.1实验学生

指导教师孟芸实验时间 2013.10.15实验名称热水温度变化

实验目的探究常温下一杯热水温度的变化规律

实验材料铁架台、烧杯、水温计、计时器

实验步骤及注意事项1、将温度计悬吊在铁架台上。

2、在烧杯内倒上温度大约80摄氏度的半杯热水,并调整烧杯与温度计的位置,使温度计的液泡完全浸入到热水中,不要接触到杯壁和杯底。

3、等温度计的液柱上升到最高点时,读出此时的温度,并将读数填写到表格的0分钟格内。从此时起每隔两分钟记录一次,持续观察15——20分钟。

注意事项:0分钟的温度应该是液柱在最高点的数值,也就是液柱刚要回落时的温度;在测量的过程中,要保持温度计与烧杯位置不变,不能将温度计拿出烧杯读数。

实验现象热水的温度随着时间的推移而不断下降

实验结论热水降温的过程是先快后慢

水温的变化实验记录表

时间(分

钟)

0 2 4 6 8 10 12 14 16温度(℃)

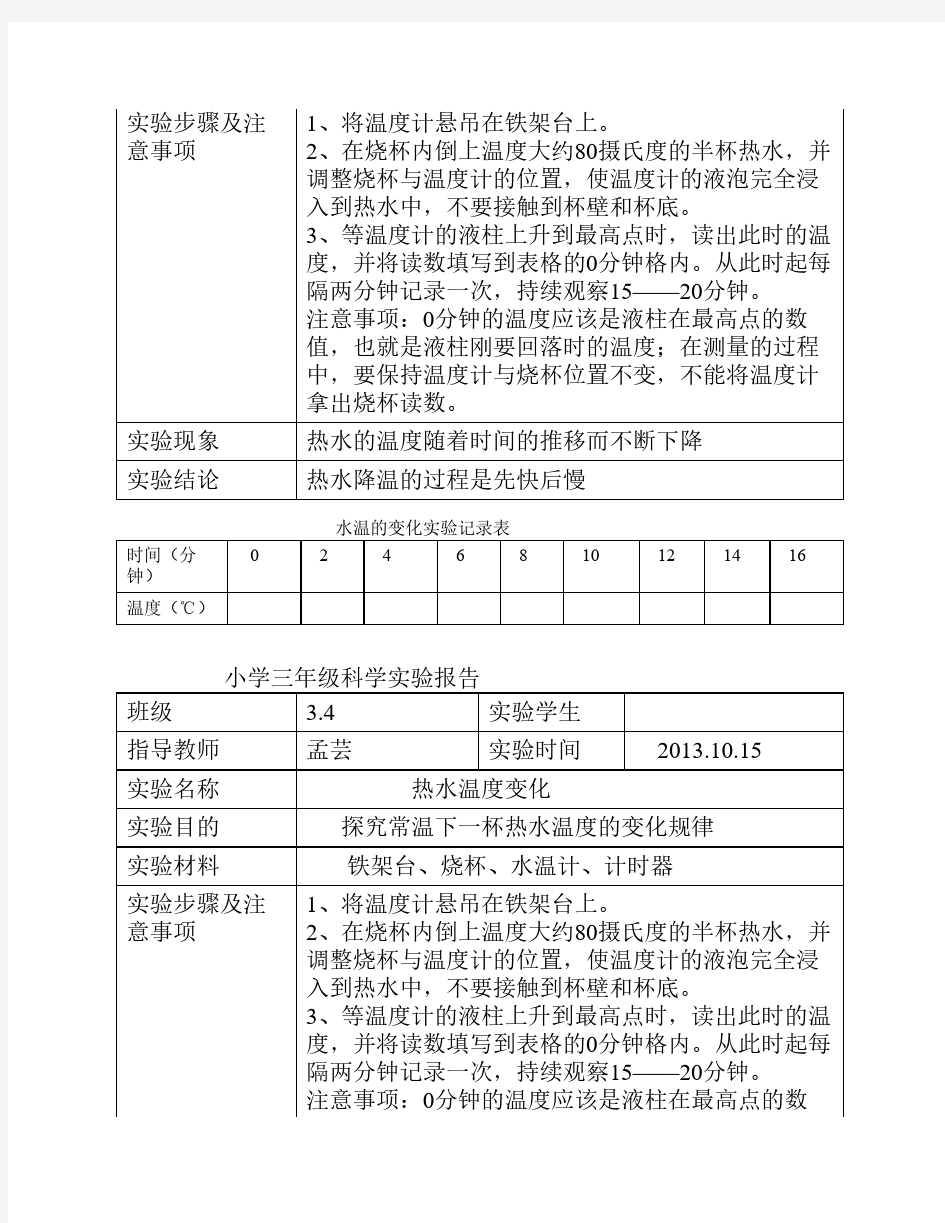

小学三年级科学实验报告

班级 3.3实验学生

指导教师孟芸实验时间 2013.10.15

实验名称热水温度变化

实验目的探究常温下一杯热水温度的变化规律

实验材料铁架台、烧杯、水温计、计时器

实验步骤及注意事项1、将温度计悬吊在铁架台上。

2、在烧杯内倒上温度大约80摄氏度的半杯热水,并调整烧杯与温度计的位置,使温度计的液泡完全浸入到热水中,不要接触到杯壁和杯底。

3、等温度计的液柱上升到最高点时,读出此时的温度,并将读数填写到表格的0分钟格内。从此时起每隔两分钟记录一次,持续观察15——20分钟。

注意事项:0分钟的温度应该是液柱在最高点的数值,也就是液柱刚要回落时的温度;在测量的过程中,要保持温度计与烧杯位置不变,不能将温度计拿出烧杯读数。

实验现象热水的温度随着时间的推移而不断下降

实验结论热水降温的过程是先快后慢

水温的变化实验记录表

时间(分

钟)

0 2 4 6 8 10 12 14 16温度(℃)

小学三年级科学实验报告

班级 3.4实验学生

指导教师孟芸实验时间 2013.10.15

实验名称热水温度变化

实验目的探究常温下一杯热水温度的变化规律

实验材料铁架台、烧杯、水温计、计时器

实验步骤及注意事项1、将温度计悬吊在铁架台上。

2、在烧杯内倒上温度大约80摄氏度的半杯热水,并调整烧杯与温度计的位置,使温度计的液泡完全浸入到热水中,不要接触到杯壁和杯底。

3、等温度计的液柱上升到最高点时,读出此时的温度,并将读数填写到表格的0分钟格内。从此时起每隔两分钟记录一次,持续观察15——20分钟。

注意事项:0分钟的温度应该是液柱在最高点的数

时间(分钟) 0 2 4 6 810温度(℃)

值,也就是液柱刚要回落时的温度;在测量的过程中,要保持温度计与烧杯位置不变,不能将温度计拿出烧杯读数。

实验现象

热水的温度随着时间的推移而不断下降

实验结论

热水降温的过程是先快后慢

小学三年级科学实验报告

班级 3.2实验学生

指导教师孟芸

实验时间

2013.10.16

实验名称 热水温度变化

实验目的 探究常温下一杯热水温度的变化规律实验材料 铁架台、烧杯、水温计、计时器

实验步骤及注意事项

1、将温度计悬吊在铁架台上。

2、在烧杯内倒上温度大约80摄氏度的半杯热水,并调整烧杯与温度计的位置,使温度计的液泡完全浸入到热水中,不要接触到杯壁和杯底。

3、等温度计的液柱上升到最高点时,读出此时的温度,并将读数填写到表格的0分钟格内。从此时起每隔两分钟记录一次,持续观察15——20分钟。注意事项:0分钟的温度应该是液柱在最高点的数值,也就是液柱刚要回落时的温度;在测量的过程中,要保持温度计与烧杯位置不变,不能将温度计拿出烧杯读数。

实验现象热水的温度随着时间的推移而不断下降实验结论

热水降温的过程是先快后慢

水温的变化实验记录表

时间(分

2

4

6

8

10

12

14

16

钟)

温度(℃)

小学三年级科学实验报告

班级 3.5实验学生

指导教师孟芸实验时间 2013.10.16实验名称热水温度变化

实验目的探究常温下一杯热水温度的变化规律

实验材料铁架台、烧杯、水温计、计时器

实验步骤及注意事项1、将温度计悬吊在铁架台上。

2、在烧杯内倒上温度大约80摄氏度的半杯热水,并调整烧杯与温度计的位置,使温度计的液泡完全浸入到热水中,不要接触到杯壁和杯底。

3、等温度计的液柱上升到最高点时,读出此时的温度,并将读数填写到表格的0分钟格内。从此时起每隔两分钟记录一次,持续观察15——20分钟。

注意事项:0分钟的温度应该是液柱在最高点的数值,也就是液柱刚要回落时的温度;在测量的过程中,要保持温度计与烧杯位置不变,不能将温度计拿出烧杯读数。

实验现象热水的温度随着时间的推移而不断下降

实验结论热水降温的过程是先快后慢

水温的变化实验记录表

时间(分

钟)

0 2 4 6 8 10 12 14 16温度(℃)

小学三年级科学实验报告

班级 3.6实验学生

指导教师孟芸实验时间 2013.10.16

实验名称热水温度变化

实验目的探究常温下一杯热水温度的变化规律实验材料铁架台、烧杯、水温计、计时器

实验步骤及注意事项1、将温度计悬吊在铁架台上。

2、在烧杯内倒上温度大约80摄氏度的半杯热水,并调整烧杯与温度计的位置,使温度计的液泡完全浸入到热水中,不要接触到杯壁和杯底。

3、等温度计的液柱上升到最高点时,读出此时的温度,并将读数填写到表格的0分钟格内。从此时起每隔两分钟记录一次,持续观察15——20分钟。

注意事项:0分钟的温度应该是液柱在最高点的数值,也就是液柱刚要回落时的温度;在测量的过程中,要保持温度计与烧杯位置不变,不能将温度计拿出烧杯读数。

实验现象热水的温度随着时间的推移而不断下降

实验结论热水降温的过程是先快后慢

水温的变化实验记录表

时间(分

钟)

0 2 4 6 8 10 12 14 16温度(℃)

小学三年级科学实验报告

班级实验学生

指导教师孟芸实验时间

实验名称热水温度变化

实验目的探究常温下一杯热水温度的变化规律

实验材料铁架台、烧杯、水温计、计时器

实验步骤及注意事项1、将温度计悬吊在铁架台上。

2、在烧杯内倒上温度大约80摄氏度的半杯热水,并调整烧杯与温度计的位置,使温度计的液泡完全浸入到热水中,不要接触到杯壁和杯底。

姓名 班级 一、实验目的: 通过实验探究 与 的关系,希望由此找到 表达式的线索。 二、实验器材: 电源、导线、打点计时器、小车、钩码(橡皮筋)、一端带有滑轮的长木板、带小钩的细线、纸带、刻度尺、坐标纸等。 三、实验原理 1.分析与猜测 (1)通过研究重力做的功,我们确立了重力势能的表达式,通过分析弹力做的功,我们探究了弹性势能的表达式,那么,要研究动能的变化,也要从力做功开始. (2)物体在力的作用下通过一段位移时,力会对物体做功,物体的速度也会发生变化,所以二者之间存在联系. 2.探究的思路 (1)要探究功与物体速度变化的关系,就要改变力对物体做的功,测出力对物体做不同功时物体的速度. (2)实验方案:①利用如图甲所示的装置进行实验,小车在重物的牵引力下运动;当小车的质量比重物大很多时,可以把重物所受的重力当作小车所受的牵引力,小车的运动距离和速度可以由纸带测出。分析牵引力的功W 与速度v 的关系。 ②利用如图乙所示的装置进行实验,小车在橡皮筋的作用下弹出;通过橡皮筋来对小车做功W ,通过打点计时器在纸带上打出的点测量小车获得的速度v ,然后分析功W 与速度v 的关系. 甲 乙 四、实验步骤: 方案① 1.安装置:将打点计时器固定在铁架台上;用导线将打点计时器与 相连接. 2.接电源,打纸带:把纸带的一端在重物上用夹子固定好,另一端穿过打点计时器的限位孔,用手提着纸带使重物停靠在打点计时器附近,接通电源,待打点稳定后松开纸带,让重物自由下落.重复几次,打下3~5条纸带. 3.选纸带:选取 的,挑选纸带上第一个点及距离第一个点较远的点,并依次标上0,1,2,3…. 4.数据处理:测出0到点1、点2、点3…的距离,即为对应的下落高度h 1、h 2、h 3…;利用公式 v n =h n +1-h n -1 2T ,计算出点2、点3、点4…的瞬时速度v 1、v 2、v 3….和相应的功. 5、先对测量数据进行估计,或作个W v -草图,大致判断两个量可能的关系,如果认为是2 W v ∝或其他。然后以W 为纵坐标,v 2(或其它)为横坐标作图。从而判定结论。 方案② 1.按装置图安装好实验器材. 2.平衡摩擦力:将木板固定,打点计时器的一端稍微垫高,使小车能牵引纸带在木板上做匀速运动. 3.先用一条橡皮筋做实验,用打点计时器打出的纸带测出小车前端通过两铁钉连线时小车的速度v 1,设此时橡皮筋对小车做功为W 1,将数据记入表格,用标尺记录小车的初始位置. 4.改用2条、3条、4条……橡皮筋重复上述实验,让小车开始位置相同,每次橡皮筋拉开的长度相同,记录橡皮筋做功2W 、3W 、4W……情况下小车获得的速度v 2、v 3、v 4……. 5.分析数据,研究W 与v 的关系 五、实验数据记录与处理 方案② 2、W-v 、W-v 2 图像

《自动控制原理》 实验报告 姓名: 学号: 专业: 班级: 时段: 成绩: 工学院自动化系

实验一 典型环节的MATLAB 仿真 一、实验目的 1.熟悉MATLAB 桌面和命令窗口,初步了解SIMULINK 功能模块的使用方法。 2.通过观察典型环节在单位阶跃信号作用下的动态特性,加深对各典型环节响应曲线的理解。 3.定性了解各参数变化对典型环节动态特性的影响。 二、实验原理 1.比例环节的传递函数为 K R K R R R Z Z s G 200,1002)(211 212==-=-=- = 其对应的模拟电路及SIMULINK 图形如图1-3所示。 三、实验内容 按下列各典型环节的传递函数,建立相应的SIMULINK 仿真模型,观察并记录其单位阶跃响应波形。 ① 比例环节1)(1=s G 和2)(1=s G ; ② 惯性环节11)(1+= s s G 和1 5.01 )(2+=s s G ③ 积分环节s s G 1)(1= ④ 微分环节s s G =)(1 ⑤ 比例+微分环节(PD )2)(1+=s s G 和1)(2+=s s G ⑥ 比例+积分环节(PI )s s G 11)(1+=和s s G 211)(2+= 四、实验结果及分析 图1-3 比例环节的模拟电路及SIMULINK 图形

① 仿真模型及波形图1)(1=s G 和2)(1=s G ② 仿真模型及波形图11)(1+= s s G 和1 5.01)(2+=s s G 11)(1+= s s G 1 5.01 )(2+=s s G ③ 积分环节s s G 1)(1= ④ 微分环节

厦门大同中学物理实验报告 姓名班级座号指导教师得分 实验名称:匀变速运动的实验探究 一.实验目的 1.练习打点计时器的使用、纸带的数据处理和瞬时速度的测量方法; 2.用打点计时器研究小车在重物牵引下的运动,探究小车速度随时间的变化规律; 3.能用v-t图象探究小车速度随时间的变化规律。 二.实验原理 利用打出的纸带,计算出多个点的瞬时速度,分析速度和时 间的关系。 1.计算打各计数点时小车的速度,应在计数点附近取一个很 短的时间t?,用t?内的平均速度作为打该计数点小车的瞬时速 度。 2.用描点法作出小车的v-t图象,图象的斜率表示加速度。若v-t图象是一条倾斜的直线,说明小车的速度是均匀变化的。 三.实验仪器 电源、导线、打点计时器、小车、4个25 g的钩码、一端带有滑轮的长木板、带小钩的细线、纸带、刻度尺、坐标纸等。 四.实验步骤 1.将打点计时器用配套的螺旋夹固定在长木板的一边,连接好电路。(如无螺旋夹时可在长木板上敲几个长钉紧靠打点计时器的前后借以固定;有的用大弹簧夹子把打点计时器紧夹在长木板边缘也可,但要注意不能影响打点计时器工作。) 2.将挂有重物的细绳跨过滑轮与小车相连接。(调节滑轮的高度使细线与木板平行,小车能在木板上平稳滑行,操作时必须注意使细绳的拉力通过小车的重心,以免小车前进时小车转动或摇晃,可在系好细绳后试拉一下小车,观察车身是否作直线运动。) 3.将穿过打点计时器的纸带与小车厢连接。(操作时要将纸带紧紧地夹在小车上,以免小车运动时纸带松开,可用弹簧夹子夹住,但不要使纸带破损,以免小车启动时把纸带拉断。) 4.使小车停靠在打点计时器处,先接通电源,后释放小车,让小车在水平长木板上运动,打点计时器同时开始工作,在纸带上打出一系列的点。(操作时应试打几次,不要使点迹过分密集或过分疏散,若觉得太密集时可增加绕过滑轮线绳下所系的重物,反之则减小。) 5.打出纸带后,关闭电源,取下纸带,改变钩码的质量,重复上述步骤,多打出几条纸带(3-5条)。

测量电压实验报告 篇一:基于Labview的电压测量仿真实验报告 仿真实验一基于Labview的电压测量仿真实验 一、实验目的 1、了解电压测量原理; 2、通过该仿真实验熟悉虚拟仪器技术——LABVIEW的简单编程方法; 3、通过本次实验了解交流电压测量的各种基本概念。 二、实验仪器 微机一台、LABVIEW8.5软件三、实验原理 实验仿真程序如下(正弦波、三角波、锯齿波、方波(占空比30%、50%、60%): 四、实验内容及步骤 (1)自己编写LABVIEW仿真信号源实验程序,要求可以产生方波(占空比 可调)、正弦波、三角波、锯齿波等多种波形,而且要求各种波形的参数可调、可控。 (2)编写程序对各种波形的有效值、全波平均值、峰

值等进行测量,在全波平均值测量时要注意程序编写过程。同时记录各种关键的实验程序和实验波形并说明。 实验所得波形如下:(正弦波、三角波、锯齿波、方波(占空比30%、50%、60%): 正弦波: 三角波: 锯齿波: 方波(占空比30%): 方波(占空比50%): 方波(占空比60%): (3)对各种波形的电压进行测量,并列表记录。如下表: 五、实验小结 由各波形不同参数列表可知,电压量值可以用峰值、有效值和平均值表征。被测电压是非正弦波的,必须根据电压表读数和电压表所采用的检波方法进行必要地波形换算,才能得到有关参数。 篇二:万用表测交流电压实验报告1

万用表测交流电压实验报告 篇三:STM32 ADC电压测试实验报告 STM32 ADC电压测试实验报告 一、实验目的 1.了解STM32的基本工作原理 2. 通过实践来加深对ARM芯片级程序开发的理解 3.利用STM32的ADC1通道0来采样外部电压值值,并在TFTLCD模块上显示出来 二、实验原理 STM32拥有1~3个ADC,这些ADC可以独立使用,也可以使用双重模式(提高采样率)。STM32的ADC是12位逐次逼近型的模拟数字转换器。它有18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器中 接下来,我们介绍一下执行规则通道的单次转换,需要用到的ADC寄存器。第一个要介绍的是ADC控制寄存器(ADC_CR1和ADC_CR2)。ADC_CR1的各位描述如下: ADC_CR1的SCAN位,该位用于设置扫描模式,由软件

温度测量实验报告 上海交通大学材料科学与工程学院 实验目的 1.掌握炉温实时控制系统结构图及其电压控制原理; 2.通过数据采集板卡,对温度信号(输入为电压模拟量)采集和滤波; 3.通过数据采集板卡,输出模拟电压量到调节器; 4.通过观测温度曲线,实施手动调节输出电压,使得温度曲线与理想波形尽量接近; 5.用增量式PID控制算法控制炉温曲线。 实验原理 (一)炉温实时控制系统结构图 (二)输出控制电压与工作电压的关系 加热炉加热电压=板卡输出控制电压×220 10 (三)电压控制原理 (四)温度与电压的关系

温度=电压× 700℃ (五)PID控制算法公式 ?u k= Ae k? Be k ? 1+ Ce(k ? 2) 其中:A=K P(1+ T T I + T D T );B=K P(1+2T D T );C=K P T D T 。 u k=u k ? 1+ ?u(k) 手动控制炉温参数选择及理由 加热电压:4V 理由:本套实验装置加热速度很快,若加热电压过高(高于5V)则会导致升温过快从而有可能损坏实验装置,而若加热电压过低则会导致升温过慢,浪费时间。综合实际情况以及上述分析,本组成员决定将加热电压设置为4V。 PID炉温控制参数选择及理由 表1 PID炉温控制参数 选取理由 周期:由于温度滞后性较大,因此周期应当大一些。此处本组采用了推荐值0.2s。 K P:由实际经验可知,K P的最佳范围在0.5-1.5之间。此处本组取了中间值1。 T I:实际操作过程中,本组同学发现若T I较小,超调量就会很大。所以这里将T I取得大一些,设置为20s。T D:小组成员发现炉温滞后现象非常严重,因此T D不得不调大一些,取成0.9s。

东南大学自动控制实验室 实验报告 课程名称:自动控制原理 实验名称:闭环电压控制系统研究 院(系):仪器科学与工程专业:测控技术与仪器姓名:学号: 实验室:常州楼五楼实验组别:/ 同组人员:实验时间:2018/10/17 评定成绩:审阅教师: 实验三闭环电压控制系统研究

一、实验目的: (1)通过实例展示,认识自动控制系统的组成、功能。 (2)会正确实现闭环负反馈。 (3)通过开、闭环实验数据说明闭环控制效果。 二、实验原理: (1)利用各种实际物理装置(如电子装置、机械装置、化工装置等)在数学上的“相似性”,将各种实际物理装置从感兴趣的角度经过简化、并抽象成相同的数学形式。我们在设计控制系统时,不必研究每一种实际装置,而用几种“等价”的数学形式来表达、研究和设计。又由于人本身的自然属性,人对数学而言,不能直接感受它的自然物理属性,这给我们分析和设计带来了困难。所以,我们又用替代、模拟、仿真的形式把数学形式再变成“模拟实物”来研究。这样,就可以“秀才不出门,遍知天下事”。实际上,在后面的课程里,不同专业的学生将面对不同的实际物理对象,而“模拟实物”的实验方式可以做到举一反三,我们就是用下列“模拟实物”——电路系统,替代各种实际物理对象。 (2)自动控制的根本是闭环,尽管有的系统不能直接感受到它的闭环形式,如步进电机控制,专家系统等,从大局看,还是闭环。闭环控制可以带来想象不到的好处,本实验就是用开环和闭环在负载扰动下的实验数据,说明闭环控制效果。自动控制系统性能的优劣,其原因之一就是取决调节器的结构和算法的设计(本课程主要用串联调节、状态反馈),本实验为了简洁,采用单闭环、比例调节器K。通过实验证明:不同的K,对系性能产生不同的影响,以说明正确设计调节器算法的重要性。 (3)为了使实验有代表性,本实验采用三阶(高阶)系统。这样,当调节器K值过大时,控制系统会产生典型的现象——振荡。本实验也可以认为是一个真实的电压控制系统。 三、实验设备: THBDC-1实验平台 四、实验线路图: 五、实验步骤:

基本测量(实验报告格式)、实验项目名称实验一:长度和圆柱体体积的测量实验二:密度的测量 二、实验目的实 验一目的: 1、掌握游标的原理,学会正确使用游标卡尺。 2、了解螺旋测微器的结构和原理,学会正确使用螺旋测微器。 3 、掌握不确定度和有效数字的概念,正确表达测量结果。 实验二目的: 1、掌握物理天平的正确使用方法。 2、用流体静力称量法测定形状不规则的固体的密度。 3、掌握游标卡尺,螺旋测位器,物理天平的测量原理及正确使用方法 4、掌握不确定度和有效数字的概念,正确表达测量结果 5、学会直接测量量和间接测量量的不确定度的计算,正 确表达测量结果 三、实验原理 实验一原理:

1、游标卡尺的使用原理 游标副尺上有n个分格,它和主尺上的(n-1)格分格的总长度相等,一般主尺上每一分格的长度为1mm,设游标上每一个分格的长度为x,则有nx=n-1,主尺上每一分格与游标上每一分格的差值为1-x= (mm)是游标卡尺的最小读数,即游 标卡尺的分度值。若游标上有20个分格,则该游标卡尺的 分度值为=0.05mm,这种游标卡尺称为20分游标卡尺;若游标上有50个分格,其分度值为=0.02mm,称这种游标卡尺为50分游标卡尺。 2、螺旋测微器的读数原理: 螺旋测微器是依据螺旋放大的原理制成的,即螺杆在螺母中旋转一周,螺杆便沿着旋转轴线方向前进或后退一个螺距的距离。因此,沿轴线方向移动的微小距离,就能用圆周上的读数表示出来。 3、当待测物体是一直径为d、高度为h的圆柱体时, V =兀* * h 物体的体积为:一4 d2只要用游标卡尺测出高度 h,用螺旋测微器测出直径d,代 入上式即可

探究功与速度变化的关系实验报告 姓名班级 一、实验目的: 通过实验探究与的关系,希望由此找到表达式的线索。二、实验器材: 电源、导线、打点计时器、小车、钩码(橡皮筋)、一端带有滑轮的长木板、带小钩的细线、纸带、刻度尺、坐标纸等。 三、实验原理 1.分析与猜测 (1)通过研究重力做的功,我们确立了重力势能的表达式,通过分析弹力做的功,我们探究了弹性势能的表达式,那么,要研究动能的变化,也要从力做功开始。 (2)物体在力的作用下通过一段位移时,力会对物体做功,物体的速度也会发生变化,所以二者之间存在联系. 2.探究的思路 (1)要探究功与物体速度变化的关系,就要改变力对物体做的功,测出力对物体做不同功时物体的速度. (2)实验方案:①利用如图甲所示的装置进行实验,小车在重物的牵引力下运动;当小车的质量比重物大很多时,可以把重物所受的重力当作小车所受的牵引力,小车的运动距离和速度可以由纸带测出。分析牵引力的功W与速度v的关系. ②利用如图乙所示的装置进行实验,小车在橡皮筋的作用下弹出;通过橡皮筋来对小车做功W,通过打点计时器在纸带上打出的点测量小车获得的速度v,然后分析功W与速度v的关系. 甲乙 四、实验步骤: 方案① 1.安装置:将打点计时器固定在铁架台上;用导线将打点计时器与相连接. 2.接电源,打纸带:把纸带的一端在重物上用夹子固定好,另一端穿过打点计时器的限位孔,用手提着纸带使重物停靠在打点计时器附近,接通电源,待打点稳定后松开纸带,让重物自由下落.重复几次,打下3~5条纸带。 3。选纸带:选取的,挑选纸带上第一个点及距离第一个点较远的点,并依次标上0,1,2,3…. 4.数据处理:测出0到点1、点2、点3…的距离,即为对应的下落高度h1、h2、h3…;利用公式v n=错误!,计算出点2、点3、点4…的瞬时速度v1、v2、v3….和相应的功. 5、先对测量数据进行估计,或作个W v -草图,大致判断两个量可能的关系,如果认为是2 W v ∝ 或其他。然后以W为纵坐标,v2(或其它)为横坐标作图。从而判定结论。 方案② 1.按装置图安装好实验器材。 2.平衡摩擦力:将木板固定,打点计时器的一端稍微垫高,使小车能牵引纸带在木板上做匀速运动。 3。先用一条橡皮筋做实验,用打点计时器打出的纸带测出小车前端通过两铁钉连线时小车的速度v1,设此时橡皮筋对小车做功为W1,将数据记入表格,用标尺记录小车的初始位置。 4.改用2条、3条、4条……橡皮筋重复上述实验,让小车开始位置相同,每次橡皮筋拉开的长度相同,记录橡皮筋做功2W、3W、4W……情况下小车获得的速度v2、v3、v4……。 5.分析数据,研究W与v的关系 五、实验数据记录与处理 各计数点1234各计数点到O点的距离(m) 重力做的功(J) 小车速度v(m/s) v2(m2/s2) 方案② Wv/m·s—1v2/m2·s-2 1 2 3 4 5 6 2、W-v、W-v2图像

自动控制原理课程实验 2010-2011学年第一学期 02020801班 张驰2008300566

? 课本实验内容 6-26 热轧厂的主要工序是将炽热的钢坯轧成具有预定厚度和尺度的钢板,所得到的最终产品之一是宽为3300mm 、厚为180mm 的标准板材。他有两台主要的辊轧台:1号台与2号台。辊轧台上装有直径为508mm 的大型辊轧台,由4470km 大功率电机驱动,并通过大型液压缸来调节轧制宽度和力度。 热轧机的典型工作流程是:钢坯首先在熔炉中加热,加热后的钢坯通过1号台,被辊轧机轧制成具有预期宽度的钢坯,然后通过2号台,由辊轧机轧制成具有与其厚度的钢板,最后再由热整平设备加以整平成型。 热轧机系统控制的关键技术是通过调整热轧机的间隙来控制钢板的厚度。热轧机控制系统框图如下: 扰动)(s N )(s R (1)已知)54(/)(20++=s s s s s G ,而)(s G c 为具有两个相同实零点的PID 控制器。要求:选择PID 控制器的零点和增益,使闭环系统有两对对等的特征根; (2)考察(1)中得到的闭环系统,给出不考虑前置滤波器)(s G P 与配置适当)(s G P 时,系统的单位阶跃响应; (3)当)(s R =0,)(s N =1/s 时,计算系统对单位阶跃扰动的响应。 ? 求解过程 解:(1)已知 )54(/)(20++=s s s s s G )(s G P )(s G C )(0s G

选择 s z s K s G c /)()(2+= 当取K=4,Z=1.25时,有 s s s s s G c 4/25.610/)25.1(4)(2++=+= 系统开环传递函数 )54(/)25.1(4)()(2220+++=s s s s s G s G c 闭环传递函数:)25.61094/()5625.15.2(4))()(1/()()()(2 34200++++++=+=s s s s s s s G s G s G s G s c c φ (2) 当不考虑前置滤波器时,单位阶跃输入作用下的系统输出 )25.61094(/)5625.15.2(4)()()(2342++++++==s s s s s s s s R s s C φ 系统单位阶跃响应如图1中(1)中实线所示。 当考虑前置滤波器时,选 2)25.1/(5625.1)(+=s s G p 则系统在单位阶跃输入作用下的系统输出 )25.61094(/25.6)()()()(234++++==s s s s s s R s s G s C p φ 系统单位阶跃曲线如图1中(1)虚线所示。 (3)当)(s R =0,)(s N =1/s 时,扰动作用下的闭环传递函数 )25.61094/())()(1/()()(23400++++-=+-=s s s s s s G s G s G s c n φ 系统输出 )25.61094/(1)()()(2 34++++-==s s s s s N s s C n n φ 单位阶跃响应曲线如图1中(2)所示。 MATLAB 程序代码: MA TLAB 程序:exe626.m K=4;z=1.25; G0=tf(1,conv([1,0],[1,4,5])); Gc=tf(K*conv([1,z],[1,z]),[1,0]); Gp=tf(1.5625,conv([1,z],[1,z])); G1=feedback(Gc*G0,1); G2=series(Gp,G1); G3=-feedback(G0,Gc); t=0:0.01:10; [x,y]=step(G1,t);[x1,y1]=step(G2,t); figure(1);plot(t,x,'-',t,x1,':');grid

测量学实验报告 Record the situati on and less ons lear ned, find out the exist ing p roblems and form future coun termeasures. 名: 位: 间:

编号:FS-DY-20114 测量学实验报告 i说明:本报告资料适用于记录基本情况、过程中取得的经验教训、发现存在的问题 I I i以及形成今后的应对措施。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 I ! ____________________________________________________________________________ 测量学实验报告 测量学(又名测地学)涉及人类生存空间,及通过把空 间区域列入统计(列入卡片索引),测设定线和监控来对此进行测定。它的任务从地形和地球万有引力场确定到卫土地测量学(不动产土地),土地财产证明,土地空间新规定和城市发展。 、实验目的;由于测量学是一门实践性很强的学科,而 测量实验对培养学生思维和动手能力、掌握具体工作程序和内容起着相当重要的作用。实习目的与要求是熟练掌握常用测量仪器(水准仪、经纬仪)的使用,认识并了解现代测量仪器的用途与功能。在该实验中要注意使每个学生都能参加各项工作的练习,注意培养学生独立工作的能力,加强劳动观点、集体主义和爱护仪器的教育,使学生得到比较全面的锻炼和提高.

测量实习是测量学理论教学和实验教学之后的一门独 立的实践性教学课程,目的在于: 1、进一步巩固和加深测量基本理论和技术方法的理解 和掌握,并使之系统化、整体化; 2、通过实习的全过程,提高使用测绘仪器的操作能力、 测量计算能力.掌握测量基本技术工作的原则和步骤; 3.在各个实践性环节培养应用测量基本理论综合分析问 题和解决问题的能力,训练严谨的科学态度和工作作风。 、实验内容 步骤简要:1)拟定施测路线。选一已知水准点作为高程 起始点,记为a,选择有一定长度、一定高差的路线作为施 测路线。然后开始施测第一站。以已知高程点a作后视,在其上立尺,在施测路线的前进方向上选择适当位置为第一个立尺点(转点1)作为前视点,在转点1处放置尺垫,立尺 (前视尺)。将水准仪安置在前后视距大致相等的位置(常用 步测),读数a1,记录;再转动望远镜瞄前尺读数b1,并记2)计算高差。h1=后视读数一前视读数=a1-b1,将结果记

钙钛矿锰氧化物居里温度的测定 物理学院 111120160 徐聪 摘要:本文阐述了居里温度的物理意义及测量方法,测定了钙钛矿锰氧化物样品 在不同实验条件下的居里温度,最后对本实验进行了讨论。 关键词:居里温度,钙钛矿锰氧化物,磁化强度,交换作用 1. 引言 磁性材料的自发磁化来自磁性电子间的交换作用。在磁性材料内部,交换作用总是力图使原子磁矩呈有序排列:平行取向或反平行取向。但是随着温度升高,原子热运动能量增大,逐步破坏磁性材料内部的原子磁矩的有序排列,当升高到一定温度时,热运动能和交换作用能量相等,原子磁矩的有序排列不复存在,强磁性消失,材料呈现顺磁性,此即居里温度。 不同材料的居里温度是不同的。材料居里温度的高低反映了材料内部磁性原子之间的直接交换作用、超交换作用、双交换作用。因此,深入研究和测定材料的居里温度有着重要意义。 2.居里温度的测量方法 测量材料的居里温度可以采用许多方法。常用的测量方法有: (1)通过测量材料的饱和磁化强度的温度依赖性得到曲线,从而得到降为零时对应的居里温度。这种方法适用于那些可以用来在变温条件下直接测量样品饱和磁化强度的装置,例如磁天平、振动样品磁强计以及等。 (2)通过测定样品材料在弱磁场下的初始磁导率的温度依赖性,利用霍普金森效应,确定居里温度。 (3)通过测量其他磁学量(如磁致伸缩系数等)的温度依赖性求得居里温度。 (4)通过测定一些非磁学量如比热、电阻温度系数、热电势等随温度的变化,随后根据这些非磁学量在居里温度附近的反常转折点来确定居里温度。 3. 钙钛矿锰氧化物 钙钛矿锰氧化物指的是成分为(R是二价稀土金属离子,为一价碱土金属离子)的一大类具有型钙钛矿结构的锰氧化物。理想的型(为稀土或碱土金属离子,为离子)钙钛矿具有空间群为的立方结构,如以稀土离子作为立方晶格的顶点,则离子和离子分别处在体心和面心的位置,同时,离子又位于六个氧离子组成的八面体的重心,如图1(a)所示。图1(b)则是以离子为立

北京电子科技学院 课程设计报告 ( 2010 – 2011年度第一学期) 名称:模拟电子技术课程设计 题目:温度测量控制系统的设计与制作 学号: 学生姓名: 指导教师: 成绩: 日期:2010年11月17日

目录 一、电子技术课程设计的目的与要求 (3) 二、课程设计名称及设计要求 (3) 三、总体设计思想 (3) 四、系统框图及简要说明 (4) 五、单元电路设计(原理、芯片、参数计算等) (4) 六、总体电路 (5) 七、仿真结果 (8) 八、实测结果分析 (9) 九、心得体会 (9) 附录I:元器件清单 (11) 附录II:multisim仿真图 (11) 附录III:参考文献 (11)

一、电子技术课程设计的目的与要求 (一)电子技术课程设计的目的 课程设计作为模拟电子技术课程的重要组成部分,目的是使学生进一步理解课程内容,基本掌握电子系统设计和调试的方法,增加集成电路应用知识,培养学生实际动手能力以及分析、解决问题的能力。 按照本专业培养方案要求,在学完专业基础课模拟电子技术课程后,应进行课程设计,其目的是使学生更好地巩固和加深对基础知识的理解,学会设计小型电子系统的方法,独立完成系统设计及调试,增强学生理论联系实际的能力,提高学生电路分析和设计能力。通过实践教学引导学生在理论指导下有所创新,为专业课的学习和日后工程实践奠定基础。 (二)电子技术课程设计的要求 1.教学基本要求 要求学生独立完成选题设计,掌握数字系统设计方法;完成系统的组装及调试工作;在课程设计中要注重培养工程质量意识,按要求写出课程设计报告。 教师应事先准备好课程设计任务书、指导学生查阅有关资料,安排适当的时间进行答疑,帮助学生解决课程设计过程中的问题。 2.能力培养要求 (1)通过查阅手册和有关文献资料培养学生独立分析和解决实际问题的能力。 (2)通过实际电路方案的分析比较、设计计算、元件选取、安装调试等环节,掌握简单实用电路的分析方法和工程设计方法。 (3)掌握常用仪器设备的使用方法,学会简单的实验调试,提高动手能力。 (4)综合应用课程中学到的理论知识去独立完成一个设计任务。 (5)培养严肃认真的工作作风和严谨的科学态度。 二、课程设计名称及设计要求 (一)课程设计名称 设计题目:温度测量控制系统的设计与制作 (二)课程设计要求 1、设计任务 要求设计制作一个可以测量温度的测量控制系统,测量温度范围:室温0~50℃,测量精度±1℃。 2、技术指标及要求: (1)当温度在室温0℃~50℃之间变化时,系统输出端1相应在0~5V之间变化。 (2)当输出端1电压大于3V时,输出端2为低电平;当输出端1小于2V时,输出端2为高电平。 输出端1电压小于3V并大于2V时,输出端2保持不变。 三、总体设计思想 使用温度传感器完成系统设计中将实现温度信号转化为电压信号这一要求,该器件具有良好的线性和互换性,测量精度高,并具有消除电源波动的特性。因此,我们可以利用它的这些特性,实现从温度到电流的转化;但是,又考虑到温度传感器应用在电路中后,相当于电流源的作用,产生的是电流信号,所以,应用一个接地电阻使电流信号在传输过程中转化为电压信号。接下来应该是对产生电压信号的传输与调整,这里要用到电压跟随器、加减运算电路,这些电路的实现都离不开集成运放对信号进行运算以及电位器对电压调节,所以选用了集成运放LM324和电位器;最后为实现技术指标(当输出端1电压大于3V时,输出端2为低电平;当输出端1小于2V时,输出端2为高电平。输出端1电压小于3V并大于2V时,输出端2保持不变。)中的要求,选用了555定时器LM555CM。 通过以上分析,电路的总体设计思想就明确了,即我们使用温度传感器AD590将温度转化成电压信号,然后通过一系列的集成运放电路,使表示温度的电压放大,从而线性地落在0~5V这个区间里。最后通过一个555设计的电路实现当输出电压在2与3V这两点上实现输出高低电平的变化。

探究小车速度随时间变化的规律实验报告2(用) 实验目的: 1.会用打点计时器测量小车的速度。 2.会处理纸带,会计算各点瞬时速度。 3.会设计表格法记录数据。 4.会用v—t图象处理数据。 实验原理: 利用打点计时器打出的纸带上记录的信息.计算各时刻小车的速度,用v-t 图象寻求速度与时间的关系. 实验器材: 电源、导线、打点计时器、小车、钩码、一端带有滑轮的长木板、细线、纸带、刻度尺、坐标纸等。 实验步骤: 1. 把一端附有滑轮的长木板水平放在实验桌上,并使滑轮伸出桌面,把打点计时器固定在长木板上远离滑轮的一端,连接好电路 2. 把一条细绳拴在小车上,使细绳跨过滑轮,下边挂上合适的钩码,小车另一端连接纸带。 3. 启动电源,然后释放放开小车,让小车拖着纸带运动,打完一条后,关闭电源 4. 换上纸带,重复操作三次 5. 整理实验器材。 实验数据的处理: 1.纸带的选取: (1)选取一条点迹清晰的纸带,舍掉开头一些过于密集的点迹,找一个适当的点做为计时起点,并记为0点。 (2)从起点0开始,每5个点(每隔4个点)取一个计数点,分别记为1、2、3、4、5、6点。 2.采集数据: (1)用刻度尺测量相邻两计数点间距离,记录到设计好的表格中 (2)根据 T x x 22 1+ = υ计算各计数点的瞬时速度。

3. 画出v —t 图象: 实验结论: 小车运动的v -t 图象是一条倾斜的直线,说明速度随时间均匀增加,它们成“线性关系”. 小车做匀变速直线运动。 误差分析: 1.根据纸带测量的位移有误差,从而计算出的瞬时速度有误差. 2.作v -t 图象时人为作图不准确带来误差. 计数点编号 (从0点开始计数) 1 2 3 4 5 6 相邻两计数点间 时间间隔 t/s 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 相邻两计数点 间距离 x/cm x 01 x 12 x 23 x 34 x 45 x 56 1.40 1.90 2.38 2.85 3.35 3.87 各计数点的速度 v/cms -1 16.50 21.40 26.15 31.00 36.10

-150-100 -50 50 实验一 典型环节的模拟研究及阶跃响应分析 1、比例环节 可知比例环节的传递函数为一个常数: 当Kp 分别为0.5,1,2时,输入幅值为1.84的正向阶跃信号,理论上依次输出幅值为0.92,1.84,3.68的反向阶跃信号。实验中,输出信号依次为幅值为0.94,1.88,3.70的反向阶跃信号, 相对误差分别为1.8%,2.2%,0.2%. 在误差允许范围内可认为实际输出满足理论值。 2、 积分环节 积分环节传递函数为: (1)T=0.1(0.033)时,C=1μf (0.33μf ),利用MATLAB ,模拟阶跃信号输入下的输出信号如图: T=0.1 T=0.033 与实验测得波形比较可知,实际与理论值较为吻合,理论上T=0.033时的波形斜率近似为T=0.1时的三倍,实际上为8/2.6=3.08,在误差允许范围内可认为满足理论条件。 3、 惯性环节 i f i o R R U U -=TS 1 CS R 1Z Z U U i i f i 0-=-=-=15 20

惯性环节传递函数为: K = R f /R 1,T = R f C, (1) 保持K = R f /R 1 = 1不变,观测T = 0.1秒,0.01秒(既R 1 = 100K,C = 1μf , 0.1μf )时的输出波形。利用matlab 仿真得到理论波形如下: T=0.1时 t s (5%)理论值为300ms,实际测得t s =400ms 相对误差为:(400-300)/300=33.3%,读数误差较大。 K 理论值为1,实验值2.12/2.28, 相对误差为(2.28-2.12)/2.28=7%与理论值 较为接近。 T=0.01时 t s (5%)理论值为30ms,实际测得t s =40ms 相对误差为:(40-30)/30=33.3% 由于ts 较小,所以读数时误差较大。 K 理论值为1,实验值2.12/2.28, 相对误差为(2.28-2.12)/2.28=7%与理论值较为接近 (2) 保持T = R f C = 0.1s 不变,分别观测K = 1,2时的输出波形。 K=1时波形即为(1)中T0.1时波形 K=2时,利用matlab 仿真得到如下结果: t s (5%)理论值为300ms,实际测得t s =400ms 相对误差为:(400-300)/300=33.3% 读数误差较大 K 理论值为2,实验值4.30/2.28, 1 TS K )s (R )s (C +-=

实验三十二温度传感器温度控制实验 一、实验目的 1.了解温度传感器电路的工作原理 2.了解温度控制的基本原理 3.掌握一线总线接口的使用 二、实验说明 这是一个综合硬件实验,分两大功能:温度的测量和温度的控制。 1.DALLAS最新单线数字温度传感器DS18B20简介 Dallas 半导体公司的数字化温度传感器DS1820是世界上第一片支持“一线总线”接口的温度传感器。现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性。适合于恶劣环境的现场温度测量,如:环境控制、设备或过程控制、测温类消费电子产品等。与前一代产品不同,新的产品支持3V~5.5V的电压范围,使系统设计更灵活、方便。 DS18B20测量温度范围为 -55°C~+125°C,在-10~+85°C范围内,精度为±0.5°C。DS18B20可以程序设定9~12位的分辨率,及用户设定的报警温度存储在EEPROM中,掉电后依然保存。 DS18B20内部结构 DS18B20内部结构主要由四部分组成:64位光刻ROM、温度传感器、非挥发的温度报警触发器TH和TL、配置寄存器。DS18B20的管脚排列如下: DQ为数字信号输入/输出端;GND为电源地;VDD为外接供电电源输入端(在寄生电源接线方式时接地)。 光刻ROM中的64位序列号是出厂前被光刻好的,它可以看作是该DS18B20的地址序列码。64位光刻ROM的排列是:开始8位(28H)是产品类型标号,接 着的48位是该DS18B20自身的序列号,最后8位是前面56位的循环冗余校验 码(CRC=X8+X5+X4+1)。光刻ROM的作用是使每一个DS18B20都各不相同,这样 就可以实现一根总线上挂接多个DS18B20的目的。 DS18B20中的温度传感器可完成对温度的测量,以12位转化为例:用16位符号扩展的二进制补码读数形式提供,以0.0625℃/LSB形式表达,其中S为符号位。 这是12位转化后得到的12位数据,存储在18B20的两个8比特的RAM中,二进制中的

物理实验报告 姓名班级学号指导教师得分 实验名称:探究小车速度随时间变化的规律 一.实验目的 1.进一步练习打点计时器的使用、纸带的数据处理和瞬时速度的测量方法; 2.用打点计时器研究小车在重物牵引下的运动,探究小车速度随时间的变化规律; 3.能用v-t图象探究小车速度随时间的变化规律。 二.实验原理 利用打出的纸带,计算出多个点的瞬时速度,分析速 度和时间的关系。 1.计算打各计数点时小车的速度,应在计数点附近取 一个很短的时间t?,用t?内的平均速度作为打该计数点 小车的瞬时速度。 2.用描点法作出小车的v-t图象,图象的斜率表示加速度。若v-t图象是一条倾斜的直线,说明小车的速度是均匀变化的。 三.实验仪器 电源、导线、打点计时器、小车、4个25 g的钩码、一端带有滑轮的长木板、带小钩的细线、纸带、刻度尺、坐标纸等。 四.实验步骤 1.将打点计时器用配套的螺旋夹固定在长木板的一边,连接好电路。(如无螺旋夹时可在长木板上敲几个长钉紧靠打点计时器的前后借以固定;有的用大弹簧夹子把打点计时器紧夹在长木板边缘也可,但要注意不能影响打点计时器工作。) 2.将挂有重物的细绳跨过滑轮与小车相连接。(调节滑轮的高度使细线与木板平行,小车能在木板上平稳滑行,操作时必须注意使细绳的拉力通过小车的重心,以免小车前进时小车转动或摇晃,可在系好细绳后试拉一下小车,观察车身是否作直线运动。) 3.将穿过打点计时器的纸带与小车厢连接。(操作时要将纸带紧紧地夹在小车上,以免小车运动时纸带松开,可用弹簧夹子夹住,但不要使纸带破损,以免小车启动时把纸带拉断。)

4.使小车停靠在打点计时器处,先接通电源,后释放小车,让小车在水平长木板上运动, 打点计时器同时开始工作,在纸带上打出一系列的点。(操作时应试打几次,不要使点迹过分密集或过分疏散,若觉得太密集时可增加绕过滑轮线绳下所系的重物,反之则减小。) 5.打出纸带后,关闭电源,取下纸带,改变钩码的质量,重复上述步骤,多打出几条纸带(3-5条)。 6.实验操作完毕,整理器材,进行数据处理。 五.数据处理 1.纸带的选取:选择点迹较清晰的,舍掉开头一些过于密集的点,找到适当的点为计时起点。 2.采集数据的方法 选择合适的纸带,舍去开头的较密集的点,在后面便于测量的地方找一个起始点,把每打五次的时间作为时间单位,即T=0.02×5s=0.1s。在纸带上从第一个点开始,每隔5点一次标上0,1,2,3,……。测量各个计数点到起点的距离x 1 ,x 2 ,x 3 ...,然后计算出相邻计数点之间 的距离x 01 ,x 12 ,x 13 …… 3.瞬时速度的计算 2 1 ?X D E F △x0△x1△x2△x3 1 2 0 3 4 5 cm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

实验一控制系统的稳定性分析 一、实验目的 1.观察系统的不稳定现象。 2.研究系统开环增益和时间常数对稳定性的影响。 二、实验仪器 1.自动控制系统实验箱一台 2.计算机一台 三、实验内容 系统模拟电路图如图 系统模拟电路图 其开环传递函数为: G(s)=10K/s(0.1s+1)(Ts+1) 式中K1=R3/R2,R2=100K,R3=0~500K;T=RC,R=100K,C=1f或C=0.1f两种情况。 四、实验步骤

1.连接被测量典型环节的模拟电路。电路的输入U1接A/D、D/A卡的DA1输出,电 路的输出U2接A/D、D/A卡的AD1输入,将纯积分电容两端连在模拟开关上。检查无误后接通电源。 2.启动计算机,在桌面双击图标[自动控制实验系统] 运行软件。 3.在实验项目的下拉列表中选择实验三[控制系统的稳定性分析] 5.取R3的值为50K,100K,200K,此时相应的K=10,K1=5,10,20。观察 不同R3值时显示区内的输出波形(既U2的波形),找到系统输出产生增幅振荡时相应的R3及K值。再把电阻R3由大至小变化,即R3=200k,100k,50k,观察不同R3值时显示区内的输出波形, 找出系统输出产生等幅振荡变化的R3及K 值,并观察U2的输出波形。 五、实验数据 1模拟电路图

2.画出系统增幅或减幅振荡的波形图。C=1uf时: R3=50K K=5: R3=100K K=10

R3=200K K=20: 等幅振荡:R3=220k:

增幅振荡:R3=220k: R3=260k:

C=0.1uf时:R3=50k:

成绩 实验报告

实验二频率特性测试与频域分析法建模实验 实验时间第12周周三上午实验编号 同组同学无 一、实验目的 1.掌握频率特性的测试原理及方法。 2.学习根据所测定出的系统的频率特性,确定系统传递函数的方法。 二、实验内容 1.测定给定环节的频率特性。 系统模拟电路图及系统结构图分别如图 2.2.1及图 2.2.2。 取Ω===M R R R 10.432,F C C μ121==,Ω==k 101R R 系统传递函数为: 1=K 时,取Ω=K R 10,则10 1010 )(2++= s s s G 2=K 时,取Ω=K R 20,则10 1020 )(2 ++=s s s G 若正弦输入信号为)sin()(1t A t Ui ω=,则当输出达到稳态时,其输出信号为)sin()(20?ω+=t A t U 。改变输入信号频率π ω 2= f 值,便可测得二组2 1 A A 和ψ随f(或ω)变化的 数值,这个变化规律就是系统的幅频特性和相频特性。 2.根据测定的系统频率特性,确定系统的传递函数。

三、实验原理 1.幅频特性即测量输入与输出信号幅值A 1及A 2,然后计算其比值A 2/A 1。 2.实验采用“李萨如图形”法进行相频特性的测试。以下简单介绍一下这种测试方法的原理。 设有两个正弦信号: )sin()(t X t X m ωω=) sin()(?ωω+=t Y t Y m 若以X (ωt )为横轴,Y (ωt )为纵轴,而以ω作为参变量,则随着ωt 的变化, X (ωt )和Y (ωt )所确定的点的轨迹,将在X -Y 平面上描绘出一条封闭的曲线。这个图形就是物理学上所称的“李萨如图形”,如图2.2.3所示。 图2.2.3李沙育图形 3.相位差角的求法: 对于)sin()(t X t X m ωω=及) sin()(?ωω+=t Y t Y m 当0=t ω时,有0)0(=X ;)sin()0(?m Y Y =即)/)0(arcsin(m Y Y =?,2/0π?≤≤时成立 4.记录实验结果数据填写表2.2.1。 表2.2.1实验结果数据表 编号 1 2 3 … 10 ω A 2/A 1Y 0/Y m