《理论力学》教学大纲

课程名称:《理论力学》

英文名称:Theoretical mechanics

课程性质:专业教育必修课

课程编号:O131004

所属院部:机电工程学院

周学时:4学时

总学时:60学时

学分:4学分

教学对象(本课程适合的专业和年级):机械设计制造及其自动化专业(本科)二年级学生、机械设计制造及其自动化专业二年制本科(3+2)一年级学生

预备知识:《机械制图》,《高等数学》

课程在教学计划中的地位作用:理论力学是大学工科本、专科学生而开设的专业基础课,是机械类本专科专业的一门主干课程。

教学方法:理论教学

教学目标与要求:学习本课程的目的,一是掌握力学知识,为学习有关的后续课程打好必要的基础;二是培养学生运用力学的概念和理论,分析解决工程实际问题;三是学习力学方法,培养学生逻辑思维能力,计算表达能力等综合素质。课程教材:哈尔滨工业大学理论力学教研室.《理论力学》第七版,高等教育出版社,2009,7

参考书目:

[1]哈尔滨工业大学理论力学教研室.《理论力学》第六版,高等教育出版社,2005,6

[2]周衍柏.《理论力学教程》,高等教育出版社,1985

[3]梁昆淼.《力学(上)》,高等教育出版社,1965

考核形式:笔试闭卷。

编写日期:2011年8月制定

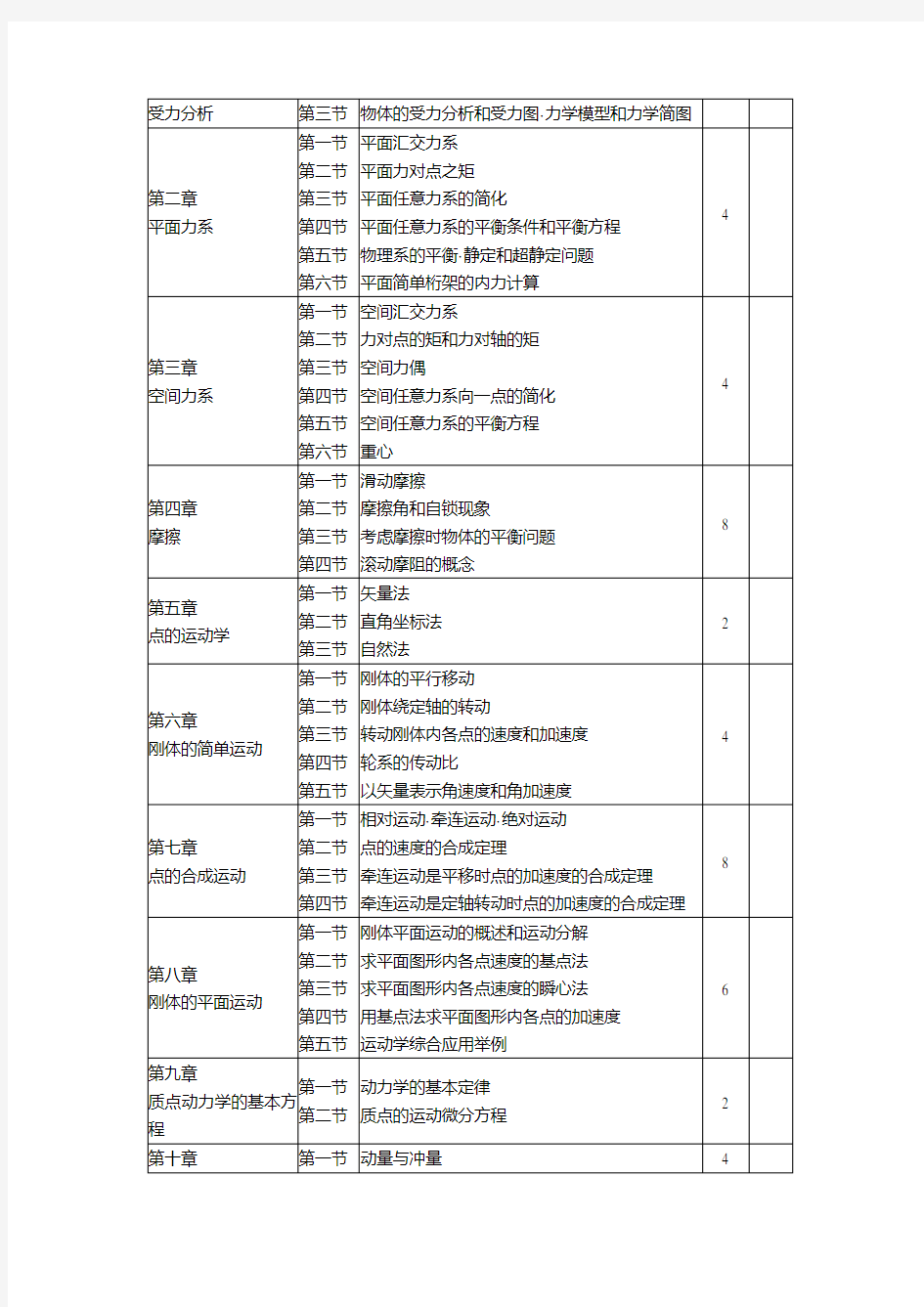

课程内容及学时分配(含教学重点、难点):

课程内容与要求

(1)课程内容及重点、难点

绪论

掌握理论力学的研究对象、目的和任务,主要内容及研究方法。

静力学

第一章静力学公理和物体的受力分析

目的要求:1.深入地理解力、刚体、平衡和约束等重要概念。2.静力学公理(或力的基本性质)是静力学的理论基础,要求深入理解。3.明确和掌握约束的基本特征及约束反力的画法。4.熟练而正确地对单个物体与物体系统进行受力分析,画出受力图。5.掌握力多边形法则及平面汇交力系合成与平衡的几何条件。

重点:1.力、刚体、平衡和约束等概念。2.静力学公理及其推论。3.柔性约束、光滑支承面约束、光滑铰链约束的特征及其反力的画法。4.单个物体及物体系统的受力分析。

难点:光滑铰链的约束特征(尤其是销钉连接二个以上的构件即复合铰),物体系统的受力分析,平面汇交力系(多个力)合成与平衡的几何法。

第二章平面力系

目的要求:1.能正确地将力沿坐标轴分解和求力在坐标轴上的投影,对合力投影定理及力对点之矩应有清晰的理解,并能熟练地计算。2.深入理解力偶和力偶矩的概念,明确平面力偶的性质和平面力偶的等效条件。3.掌握平面任意力系向一点简化的方法,会应用解析法求主矢和主矩,熟知平面任意力系简化的结果。

4.深入理解平面力系的平衡条件及平衡方程的三种形式。

5.能熟练地计算在平面任意力系作用下物体和物体系统的平衡问题。

6.正确理解静定与静不定的概念,会判断物体系统是否静定。

7.理解简单桁架的简化假设,掌握计算其杆件内力的节点法和截面法及其综合作用。

重点:力在坐标轴上的投影、合力投影定理、平面汇交力系的平衡条件及求解平衡问题的解析法、力对点之矩的计算、力偶矩的概念、平面力偶性质和力偶等效条件。平面任意力系向作用面内任一点的简化及力系的简化结果。平面任意力系平衡的解析条件及平衡方程的各种形式。物体及物体系平衡问题的解法。用节点法,截面法求解平面静定桁架的内力。

难点:1、主矢与主矩的概念。2、利用特殊力系的特点画出某些约束反力,选择恰当的平衡方程求解未知量。3、物体系平衡问题中正确选取研究对象及平衡方程。

第三章空间力系

目的要求:1、能熟练地计算力在空间直角坐标轴上的投影。2、熟练掌握力对点之矩与力对轴之矩的计算。3、对空间力偶的性质及其作用效应有清晰的理解。4、了解空间力系向一点简化的方法,明确空间力系合成的四种结果。5、能正确地画出各种常见空间的约束反力。6、会应用各种形式的空间力系平衡方程求解简单空间平衡问题。7、对平行力系中心和重心应有清晰的概念,能熟练地应用坐标公式求物体的重心。

重点:1.力在空间直角坐标轴上的两种投影法;2.力对轴之矩和力对点之矩的计算及力矩关系定理;3.空间汇交力系、空间任意力系、空间平行力系的平衡方程及其应用;4.各种常见的空间约束及约束反力画法;5.重心的坐标公式。

难点:1.力在坐标轴上的二次投影;2.空间力偶矩矢在坐标轴上的投影;3.

空间结构的几何关系与立体图;4.解空间力系平衡问题时力矩轴的选取;5.求组合体的形心坐标。

第四章摩擦

目的要求:1.牢固掌握滑动摩擦的性质,深刻理解库仑摩擦定律的内涵;2.熟练求解考虑滑动摩擦时的平衡问题(解析法、几何法)。3.了解全反力、摩擦角、自锁等概念,了解滚动摩擦现象。

重点:1.滑动摩擦力和临界滑动摩擦力,滑动摩擦定律。2.考虑滑动摩擦时物体的平衡问题的求解方法。

难点:正确区分不同类型的含摩擦平衡问题;正确判断摩擦力的方向及正确应用库仑摩擦定律。

运动学

第五章点的运动学

目的要求:1.能用矢量法建立点的运动方程,求点的速度和加速度。2.能熟练地应用直角坐标法建立点的运动方程,求点的轨迹、速度和加速度。3.能熟练地应用自然法求点在平面上作曲线运动时的运动方程、速度和加速度,并正确理解切向加速度和法向加速度的物理意义。

重点:1.的曲线运动的直角坐标法,点的运动方程,点的速度和加速度在直角坐标轴上的投影。2.点的曲线运动的自然法(以在平面内运动为主),点沿已知轨迹的运动方程,点的切向加速度和法向加速度。

难点:自然轴系的几何概念,速度与加速度在自然轴上投影的推导。

第六章刚体的简单运动

目的要求:1.明确刚体平行移动(平动)和刚体绕定轴转动的特征,能正确地判断作平动的刚体和定轴转动的刚体。2.对刚体定轴转动时的转动方程、角速度和角加速度及它们之间的关系要清晰的理解,熟知匀速和匀变速转动的定义与公式。3.能熟练地计算定轴转动刚体上任一点的速度和加速度。4.掌握传动比的概念及其公式的应用。5.对角速度矢、角加速度矢以及用矢积表示定轴转动刚体上任一点的速度和加速度有初步了解。

重点:1.刚体平动及其运动特征。2.刚体的定轴转动,转动方程,角速度与角加速度。3.转动刚体内各点的速度与加速度。

难点:用矢积表示刚体上任一点的速度与加速度。

第七章点的合成运动

目的要求:1.深刻理解三种运动、三种速度和三种加速度的定义、运动的合成与分解以及运动相对性的概念。2.对具体问题能够恰当地选择动点、动系和定系进行运动轨迹、速度和加速度分析,能正确计算科氏加速度的大小并确定它的方向。3.会推导速度合成定理、牵连运动为平动时点的加速度合成定理,理解并掌握牵连运动为转动时点的加速度合成定理。并能熟练地应用上述三个定理。

重点:1.动点和动系的选择;2.运动的合成与分解;3.速度合成定理和加速度合成定理的应用和计算。

难点:1.动点和动系的选择;2.加速度合成定理的运用与计算;3.牵连速度、牵连加速度及科氏加速度的概念。

第八章刚体的平面运动

目的要求:1.明确刚体平面运动的特征,掌握研究平面运动的方法(运动的合成与分解),能够正确地判断机构中作平面运动的刚体。2.能熟练地应用各种方法——基点法、瞬心法和速度投影定理求平面图形上任一点的速度。3.能熟练地用基点法分析平面图形内一点的加速度。4.会求解运动学综合问题中的速度,了解求加速度。

重点:1.以运动的分解与合成为出发点,研究求平面图形上各点的速度和加速度的基点法,明确速度投影定理和瞬心法是从基点法推导而来。2.掌握合矢量投影定理。

难点:1.速度瞬心的概念及求法;2.转动部分的规律与基点的选取无关的概念;转动部分角速度和角加速度的求法。3.用基点法分析一点加速度的方法;4.运动学综合问题。

动力学

第九章质点动力学的基本方程

目的要求:1.对质点动力学的基本概念(如惯性、质量等)和动力学基本定律要在物理课程的基础上进一步理解其实质。2.深刻理解力和加速度的关系,能正确地建立质点的运动微分方程,掌握质点动力学第一类基本问题的解法。3.掌握质点动力学第二类基本问题的解法,特别是当作用力分别为常力、时间函数、位置函数和速度函数时,质点直线运动微分方程的积分求解方法。对运动的初始条件的力学意义及其在确定质点运动中的作用有清晰的认识,并会根据题目的已

知条件正确提出运动的初始条件。

重点:1.建立质点运动微分方程。2.求解质点动力学的两类基本问题。

难点:在质点动力学第二类问题中,根据题目所要求的问题对质点运动微分方程进行变量交换后再积分的方法。

第十章动量定理

目的要求:1.使学生认识到质点系(刚体、刚体系)是动力学的主要力学模型,解决质点系(刚体、刚体系)动力学问题的主要方法有三类:(1)达朗伯原理;(2)动力学基本定理;(3)动力学普遍方程和拉格朗日方程。2.对质点系(刚体、刚体系)的质心、动量、动量矩,质点系(刚体、刚体系)对某轴的转动惯量等概念有清晰的理解,能熟练地计算质点系(刚体、刚体系)的动量,熟练地计算质点系对某定点(轴)的动量矩,根据刚体(系)的运动计算刚体(系)对某点(轴)和质心的动量矩,会用定义、平行移轴定理和组合法(分割法)计算刚体对某轴的转动惯量。

重点:质点系(刚体、刚体系)质心、动量、动量矩、转转惯量的计算。

难点:质点系(刚体、刚体系)对某定点(轴)动量矩的概念及计算方法。

第十一章动量矩定理

目的要求:1.能熟练地应用质点系的动量定理、质心运动定理(包括相应的守恒定律)求解动力学问题。2.能熟练地应用质点系的动量矩定理(包括动量矩守恒)和刚体绕定轴转动微分方程求解动力学问题。3.会应用相对质心的动量矩定理和刚体平面运动微分方程求解动力学问题。

重点:质点系动量定理、质心运动定理;质点系的动量矩定理和刚体绕定轴转动微分方程。

难点:相对质心的动量矩定理、刚体平面运动微分方程的应用。

第十二章动能定理

目的要求:1.对功和功率的概念有清晰的理解,能熟练地计算重力、弹性力和力矩的功。2.能熟练地计算平动刚体、定轴转动刚体和平面运动刚体的动能,重力和弹性力的势能。3.熟知何种约束反力的功为零,何种内力的功之和为零。

4.能熟练地应用动能定理和机械能守恒定律解动力学问题。

5.能熟练地应用动力学基本定理解动力学的综合问题。

重点:1.力的功和物体动能的计算。2.动能定理和机械能守恒定律的应用。

3.动力学基本定理的综合问题。

难点:综合应用动力学基本定理求解动力学问题,运动学补充条件(方程)的提出。

第十三章达朗贝尔原理

目的要求:1.对惯性力的概念有清晰的理解。2.掌握质点系惯性力简化的方法,能正确地计算平动、定轴转动和平面运动刚体惯性力系的主矢和主矩,注意不同运动刚体惯性力系简化中心的选择。3.能熟练地应用达朗伯原理求解动力学问题。

重点:1.惯性力的概念。2.平动、定轴转动和平面运动刚体惯性力系的简化及简化结果。3.用达朗伯原理求解动力学问题

难点:1.惯性力系的简化。2.求解杆系动力学问题时,运动学补充方程的提出。

第十四章虚位移原理

目的要求:1.对约束方程、理想约束和虚位移有清晰的认识,并会利用几何法、解析法和虚速度法找系统内各点虚位移之间的关系。2.能正确地运用虚位移原理求解物体系的平衡问题。3.对自由度和广义坐标有初步的理解。4.会用解析法和几何法计算广义力。

重点:1.虚位移、理想约束的概念。2.应用虚位移原理求解物体系的平衡问题。3.质点系自由度数的判断及广义力的计算

难点:找虚位移之间的关系。

(2)课程要求

a. 掌握力、约束,平衡等概念,能熟炼分析简单物体系统的受力。

b. 掌握各类力系的简化方法和平衡条件。

c. 能熟炼应用平面力系的平衡方程求解简单物体系的平衡问题。

d. 掌握描述点的运动的方法,熟炼掌握速度分成定理,用基点法和瞬点法求平面图形上各点的速度、约束力。

补充说明:

1.本大纲是针对机械设计制造及其自动化四年制(本科)专业制定,采用哈工大第七版《理论力学》,属中等学时课。机械设计制造及其自动化专业二年制本科(3+2)课时应适当减少。

2.本大纲的学时为参考学时,学时如有变化,任课教师可在此大纲的基础上增减一些内容。

3.建议的教材只是编写大纲时的教材,选用教材时要尽量选用新版教材,或最新获奖教材。

《计算方法》课程教学大纲 课程编号: 学时:54 学分:3 适用对象:教育技术学专业 先修课程:高等数学、线性代数 考核方式:本课程考试以笔试为主70%,兼顾学生的平时成绩30%。 使用教材及主要参考书: 使用教材: 李庆扬.《数值分析(第四版)》, 清华大学出版,2014年。 主要参考书: 1.朱建新,李有法.《高等学校教材:数值计算方法(第3版)》,高等教育出版社,2012。 2.徐萃薇,孙绳武.《计算方法引论(第4版)》,高等教育出版社,2015。 一课程的性质和任务 计算方法是教育技术学专业学生的一门专业选修课。作为计算数学的一个重要分支,它是数学科学与计算机技术结合的一门应用性很强的学科,本课程重点介绍计算机上常用的基本计算方法的原理和使用;同时对计算方法作适当的分析。 教学任务:通过本课程的学习,要使学生具有现代数学的观点和方法,并初步掌握处理计算机常用数值分析的构造思想和计算方法。同时,也要培养学生抽象思维和慎密概括的能力,使学生具有良好的开拓专业理论的素质和使用所学知识分析和解决实际问题的能力。 二教学目的与要求 教学目的:通过学习使学生了解数值计算方法的基本原理。了解计算机与数学结合的作用及课程的应用性。为今后使用计算机解决实际问题中的数值计算问题打下基础。 通过理论教学达到如下基本要求。 1.了解误差的概念 2.掌握常用的解非线性方程根的方法 3.熟练掌握线性代数方法组的解法 4.熟练掌握插值与拟合的常用方法 5.掌握数值积分方法 6.了解常微分方程初值问题的数值方法 三学时分配

四教学中应注意的问题 本课程是一门理论性较强、内容较抽象的综合课程,因此面授辅导或自学,将是不可缺少的辅助教学手段,教师在教学的过程中一定要注意理论结合实际,课堂教学并辅助上机实验,必须通过做练习题和上机实践来加深对概念的理解和掌握,熟悉公式的运用,从而达到消化、掌握所学知识的目的。同时应注重面授辅导或答疑,及时解答学生的疑难问题。 五教学内容 第一章绪论(误差) 基本内容: 第一节数值分析研究的对象和特点 第二节数值计算的误差 1.误差的来源与分类 2.误差与有效数字 3.数值运算的误差估计 第三节误差的定性分析与避免误差的危害 1.病态问题与条件数 2.算法的数值稳定性 3.避免误差危害的若干原则 教学重点难点: 重点:数值运算的误差估计。 难点:误差的定性分析与避免误差的危害。

理论力学课程教学大纲(72学时) (附实验教学大纲,8学时) 一、课程名称:理论力学B Theoretical Mechanics B。 二、课程编号:1701105。 三、学分学时:4.5学分/ 72学时。 四、使用教材:《理论力学》,武清玺、冯奇主编,高等教育出版社,2003年; 《理论力学》,武清玺、徐鉴主编,高等教育出版社,2010年; 《理论力学》,许庆春等主编,中国水利水电出版社,2010年。 五、课程属性:学科基础课/ 必修。 六、教学对象:大禹、水工、土木、港航、海洋、交通、农水等专业本科生。 七、开课单位:力学与材料学院工程力学系。 八、先修课程:高等数学、物理学等。 九、教学目标: 理论力学是一门理论性较强的技术基础课。它既是后续力学课程及相关专业课程的理论基础,又可直接应用于实际工程问题。本课程的目标是:使学生掌握质点、质点系和刚体机械运动(包括平衡)的基本规律和分析方法,培养学生抽象思维与逻辑推理能力,初步学会利用所学理论和方法分析、解决一些工程实际问题,为学习后继课程打好必要的基础,也为将来独立进行科研工作创造条件。 十、课程要求: 本课程采用以课堂教学为主,课内讨论、课后练习和集中答疑为辅的教学模式,开展启发式、研究式、互动式等教学方式,使学生掌握有关的基本概念、基本理论和基本方法及其应用,能较熟练和较灵活地应用矢量方法求解各类典型问题,重点培养学生的抽象思维与逻辑推理能力、力学分析计算能力以及解决实际问题的能力。 本课程要求课前较好地掌握高等数学、物理学等课程的有关知识;课内主动参与讨论;课后按时完成布置的作业。 教学环节的具体要求为: ?完成140~160题作业; ?二次课堂测验;

运筹学》教学大 纲 、课程性质和任务 运筹学》是数学与应用数学专业和信息与计算科学专业的一门专业必修课。 通过本课程的学习,使学生掌握运筹学各主要分支的模型、基本概念与理论、主要算法和应用,并了解在计算机上应用各种优化软件包初步地解决一些实际应用案例,从而为学生进一步从事该方向的学习与研究工作打下坚实的基础,并能使学生在相关部门的学习实践中提高解决实际问题的能力。 二、课程教学目标 (1 知识教学目标 能使学生掌握比较常见的、比较基础的运筹学模型的解决方法,学会一些比较常用的算法的思路,求解的步骤等。 (2 能力培养目标 1 了解在计算机上应用各种优化软件包初步地解决一些实际应用案例; 、 2 从而为学生进一步从事该方向的学习与研究工作打下坚实的基础; 、 3 并能使学生在相关部门的学习实践中提高解决实际问题的能力。 、 三、教学时数分配建议表 章次名称三年

机动 四、教学内容 第一章 绪论 、教学目的和要求 目的是使学生了解运筹学的发展概况,主要内容和数学模型;要求详细介绍运 筹 学所包括的主要分支、应用范围和发展趋势,详细讲解运筹学常用的几个数学模 型。 实验 理论教 与实 绪论 线性规划 24 24 整数线性规划 网络分析 18 18 决策分析 对策论 合计 68 64

、教学内容 1、运筹学的概况 A.筹学的由来和发展 B.运筹学的性质与特点 C.运筹学的主要内容 D.运筹学的发展趋势 2、运筹学的数学模型 A.随机规划模型 B.网络分析模型 三、教学重点与难点 教学重点:运筹学的主要内容和数学模型。 教学难点:随机规划模型。 第二章线性规划 、教学目的和要求 目的是使学生掌握线性规划的基本理论和求解方法;要求详细介绍线性规划数学模型的一般形式,着重讲解有关线性规划的一些基本概念、基本理论、求解线性规划问题的若干方法。

《理论力学D》课程教学大纲 一、课程说明 (一)课程名称、所属专业、课程性质、学分; 《理论力学D》是针对“材料物理”专业本科生在二年级(第一学期)设置的专业基础课,课堂教学(其中包括课堂讲授、习题课、讨论课等)每周3学时(总学时54学时),计3学分。 (二)课程简介、目标与任务; 、 《理论力学》又称“经典力学”,是研究宏观物体做低速机械运动基本规律的科学,其主要内容由“牛顿力学”和“分析力学”构成。“牛顿力学”是最早发展起来的学科之一,十七世纪末,牛顿在前人工作的基础上总结出了物体运动的三个基本定律,奠定了牛顿力学体系的理论基础。力学与人们的感性经验密切联系,直观形象而易于被人们所理解和采纳。微积分等数学工具的发展和广泛应用更是有力地推动了这一学科的发展。但牛顿力学几乎都以力F为基础,因此它的应用只局限于纯力学问题的范畴,运算也比较繁琐。 十八世纪伯努利、达朗贝尔、欧勒、拉格朗日等人先后发展了经典力学的分析形式,这是力学史上的一个新的里程碑。拉格朗日于1788年发展的名著“分析力学”对此作了全面的总结,从此建立了经典力学的拉格朗日形式。它用体系的动能和势能取代了牛顿形式的加速度和力,并且由于能量对任何物理体系都有意义,因此力学的研究和应用范围也相应地拓展到整个物理学。十九世纪三十年代,哈密顿又推广了分析力学,将力学体系的变量从空间坐标扩大到相应的动量,这就使力学理论完全适应了整个物理学发展的要求,对物理学的发展起到了重要的推动作用。 由于分析力学理论形式简洁且富有公理特性,很容易被推广应用到其他学科中去,因此在理论物理中占有重要的地位。 经典力学在近两个世纪前就已发展成一门理论严谨体系完整的学科。作为理论物理学的第一门课程,它的任务不仅是介绍物体的机械运动规律,还要引导学生如何应用数学去描写和分析物理问题,训练学生使用最严谨的方式去表达、描写、推演、总结自然规律,帮助学生建立唯物主义的观点,提高学生的科学素质。为进一步学好其他物理学的课程打好坚实的物理基础。需要进一步强调说明的是,近几十年来随着非线性系统研究的发展,力学系统混沌行为的逐渐揭示为古老的经典力学注入了新的活力。现在对非线性系统的研究已超过了力学学科,扩展到物理学的各个领域,甚至超过了物理学,而成为许多理工学科以至一些人文学科的共同课题。因此在原来的理论力学课程中应适当加入关于非线性系统讨论的内容,这也已成为这一课程进一步发展革新的必然趋势。 (三)先修课程要求,与先修课与后续相关课程之间的逻辑关系和内容衔接;

《语言学概论》课程教学大纲 一、基本信息 课程编号:10601100540 课程名称:语言学概论 英文名称: Linguistics 课程性质:必修课程 总学时:64 学分:4 理论学时:64 实验学时:0 实践学时:0 指导自学学时:0 适用专业:英语专业(医药贸易方向)适用层次:本科 先修课程:英语语法,精读等 承担院部:人文学院学科组:英语专业学科组 二、课程介绍 (一)课程目标及地位 本课程是高等院校英语专业必修课程之一,一般安排在第七学期,向学生介绍语言学领域的重要研究成果,包括语音学、词汇学、句法学、语义学、语用学的基本理论以及语言与文化、社会、思维等的关系。通过本课程的学习,学生将具备语言学的基本知识,并通过所获得的知识加深对英语的理解及增强对英语中一些语言现象的观察和分析的能力。 本课程的教学目的有两个,即:掌握英语语言学的基础知识、以及应用英语从事语言学方面研究的能力。 1、掌握语言学的基础知识 本课程以英语为主要研究对象,重点介绍英语语言的内部结构、表现形式和意义以及与人的心理、社会、文化艺术、信息科学、教育等的关系,要求学生通过听讲与自学,对英语语言学、语言学分支、流派及其发展等有一个比较全面地了解,掌握英语语言学的基本概念、研究方法及其应用等,提高对英语的理性认识,初步具备发现问题和解决问题的能力。 2、应用英语从事语言学研究的能力 作为语言学方面的专门课程,本课程的最终目的是培养学生应用英语从事英语语言学或一般语言学研究的能力。因此,本课程要求那些对语言学有兴趣并有意从事这方面研究的学生,能够运用英语和所学的语言学知识从事语言学或英语语言学方面的研究,用英语进行表达或撰写论文。 (二)教学基本要求 1.“语言学概论”是汉语言文学专业的一门专业基础课程,是语言理论基础课。它从理论上探讨人类语言的本质、结构和演变的规律。学生通过本课程的学习,能比较系统地掌握语言学的基本概念、基本理论和基础知识,为提高语言理论水平、进一步学习和深入研究其他

青岛科技大学《理论力学(B)》课程教学大纲 一、课程的性质、目的 理论力学是工科院校中一门重要的专业基础课,是一门理论性、逻辑性、实践性都很强的课程,它研究力学中最普遍、最一般的规律,是力学学科中其它课程以及工程专业的其它后续课程的基础。本课程的任务是使学生掌握质点、质点系、刚体和刚体系机械运动(包括平衡)的基本规律和研究方法,使学生初步学会应用理论力学的理论和方法分析、解决一些简单的工程实际问题;结合本课程的特点,培养学生推理、判断、分析的逻辑思维能力,对简单工程问题建立力学模型的能力以及数学计算能力。 二、教学基本要求 学生学习本课程后,要求对质点、质点系和刚体机械运动(包括平衡)的基本规律有较系统、全面的了解,掌握有关的基本概念、基本理论和基本方法,同时在以下能力上得到培养:1.建模能力:具有将简单实际问题抽象成为质点、质点系、刚体或刚体系力学模型的能力,并具有根据力学基本原理建立相应数学模型的能力。 2.分析能力:具有对力学模型的静力学、运动学与动力学性态进行定性与定量分析的能力。 3.自学能力:具有借助理论力学教材与相关参考资料自主学习本课程相关知识的能力。 三、课程教学基本内容 第0章绪论 教学要求:了解课程研究的主要对象和主要任务,理论力学的研究内容、研究方法及力学发展简史。 第1章静力学公理和物体的受力分析 1.1 静力学公理 1.2 约束和约束力 1.3 物体的受力分析和受力图?力学模型和力学简图 教学要求:理解力、刚体、约束的概念;掌握力的平行四边形法则、二力平衡公理、三力平衡汇交定理、作用与反作用定律;熟练掌握各种常见约束类型特点及其约束反力的画法;能熟练准确的画出各种构件的受力图。

汉语言文学专业教学大纲汇总 《文学概论》教学大纲课程名称:文学概论学时:48 学分:3 课程性质:专业基础必修课考核方式:测试开课对象:汉语言文学专业学生 一、教学目的和要求 (一)教学目的通过本课程教学,较系统地学习和掌握有关文学的基础知识和基本原理,努力树立马克思主义文艺观,正确分析、研究和评价文学作品、文学思潮和文学形象,培养健康、高尚的审美情趣,提高艺术鉴赏水平。为学习其他文学课程和今后从事各项工作以及鉴赏、评论文学作品打好基础。 (二)教学要求在本大纲规定的范围内,教学时应着重讲清基本概念。基本观点和基本理论,尤其注意培养学生运用文学理论分析、解决实际问题的能力。1、能够准确地识记和表述文学理论的基本术语、概念和知识。2、引导学生运用辩证唯物主义的基本原理,观察、分析各种文学现象,从中找出规律性的东西,并在文艺实践中灵活运用。 3、在教学过程中,要求学生做到把教材内容和自己的专业实践相结合,和我国社会主义文学实践相联系。分析、研究新时期我国文学创作、文学批评。文学理论中出现的新情况,新课题,用为新的文学实践所证明了的科学理论成果来充实自己。 4、努力扩大视野,把文学概论的学习同其他课程的学习结合起来,做到“博读、勤思、善用”三者相结合,从而不断提高文学欣赏能力、理论思维能力。 二、课程内容及学时分配章节内容学时 第一章文学理论的性质和形态2 第二章马克思主义文学理论和中国文论建设2 第三章文学作为活动3 第四章文学活动的审美意识形态性质3 第五章社会主义时期的文学活动2 第六章文学创造作为特殊的生产2 第七章文学创造的审美价值追求2 第八章文学创造原则2 第九章文学作品的类型和体裁2 第十章文学作品文本层次和形象的理想状态3 第十一章叙事性作品3 第十二章抒情性作品3 第十三章文学风格3 第十四章文学消费和接受的性质3 第十五章文学接受过程3 第十六章文学批评6 机动4 第一章文学理论的性质和形态(2学时) 一般知识点:了解文学理论的学科归属、对象任务和学科品格三个角度,以及文学理论的基本形态及其划分依据理解文学理论的性质 重点:文学理论应有的品格 难点:文学理论和文艺学关系 第一节文学理论的性质 一、文学理论的学科归属:文学理论是文艺学的三个分支之一,它通过对文学问题的审视,侧重于研究文学中带有一般性的普遍的规律,建立在对具体作品、作家和文学现象的研究基础上。

《理论力学》中学时教学大纲 一、课程的地位、作用和任务 理论力学是一门理论性较强的技术基础课,它是各门力学及后续课程的基础,又可直接应用 于许多工程实际问题。本课程的任务是使学生掌握质点、质点系和刚体机械运动(包括平衡)的基本规律及其研究方法,为学习有关的后续课程打好必要的基础,初步学会应用理论力学的理论和方法分析、解决一些简单的工程实际问题;结合本课程的特点,培养学生辩证唯物主义世界观,培养学生的逻辑思维能力。 二、课程内容与基本要求 课程内容: (一)绪论 理论力学的研究对象及其在工程技术中的应用;学习理论力学的目的;理论力学的研究方法; 力学发展史简史。 (二)静力学 静力学的基本概念和力的基本性质;平面汇交力系;平面力偶系;平面任意力系;摩擦;空 间力系和重心。 (三)运动学 点的运动;刚体基本运动;点的合成运动;刚体的平面运动。 (四)动力学 动力学基本概念和定律、质点的运动微分方程;动力学普遍定理;动静法。 总要求:对质点、质点系和刚体的机械运动(包括平衡)的规律有较系统的了解。掌握有关 的基本概念、基本理论和基本方法及其应用。 各部分要求: (一)静力学 以平面力系为重点。 1、掌握各种常见约束的性质,对简单的物体系统能熟练地取分离体并画出受力图。 2、掌握力、力矩和力偶等基本概念及其性质,能熟练地计算力的投影和力矩。

3、掌握各类平面力系的简化方法和简化结果,会计算主矢和主矩。掌握各类平面力系的平衡 条件,能熟练应用各种形式的平衡方程求解单个物体和简单物体系统的平衡问题。 4、掌握滑动摩擦的概念和摩擦力的特征,会求解滑动摩擦时简单物体系统的平衡问题,了解 滚动摩擦概念。 5、了解空间力系的简化结果及其平衡方程的应用。 6、会通过计算和查表求出简单几何形状的物体(包括组合体)的重心。 (二)运动学 1、掌握描述点的运动的矢量法、直角坐标法和弧坐标法,会求点的运动轨迹,并能熟练地求 解与点的速度和加速度有关的问题。 2、掌握刚体平动和定轴转动的特征。能熟练地求解与定轴转动刚体的角速度、角加速度以及 刚体内各点的速度与加速度有关的问题。了解角速度、角加速度及刚体内各点速度和加速度的矢 量表示法。 3、掌握运动合成和分解的基本概念和方法。能熟练应用点的速度合成定理求解有关速度问题, 会应用牵连运动为平动时点的加速度合成定理求解平面问题中有关点的加速度问题。了解牵连运动为定轴转动时的加速度合成定理及科氏加速度的概念和计算。 4、掌握刚体平面运动的特征。能熟练应用基点法、瞬心法和速度投影法求解有关速度的问题。 会对常见平面机构进行速度和加速度分析。 5、会用基点法求解有关加速度的问题。 (三)动力学 1、会建立质点的运动微分方程,会求简单情况下运动微分方程的积分。 2、掌握并能熟练计算力学中各基本物理量(动量、动量矩、动能、冲量、功、势能等)。 3、掌握动力学普遍定理(包括动量定理、质心运动定理、对固定点的动量矩定理、动能定理)及相应的守恒定理,会正确选择和综合应用这些定理求解质点、质点系的动力学问题。 4、会计算简单形体的转动惯量。会应用刚体定轴转动微分方程求解定轴转动刚体的动力学问 题。 5、了解惯性力的概念,了解刚体平动以及对称刚体作定轴转动和平面运动时惯性力系的简化。

《建筑装饰材料与构造》教学大纲 课程编号: 课程名称:建筑装饰材料与构造 学时/学分: 先修课程:《建筑装饰设计》、《家具与陈设》、《画法几何与建筑识图》 适用专业:环境艺术和室内设计 开课系或教研室: 一、课程性质与任务 1.课程性质:本课程是环境艺术和室内设计专业的一门工程技术课程,是环境艺术设计的重要组成部分。它主要介绍有关建筑装饰材料的选择和应用。阐述建筑物各部位的装饰特点及施工方法,具有综合性、实用性的特点。是从事室内装饰设计与环境艺术的应用型人才必须学习掌握的课程。 2.课程任务:本课程的任务是初步了解目前经常采用的各种装饰材料的基本性能、规格及它们的构造节点和搭接方法,使学生获得建筑装修构造方面的基本知识及设计手法,掌握装饰材料在设计中合理选用;通过实训课程的训练(包括对材料的接触及施工现场的实践),培养学生解决工程实际问题的能力,重点建筑装饰构造节点,并最终绘制出有水准的装修施工图纸。 二、课程教学基本要求 对课程教学环节的要求(包括理论课时;课堂实践、实验、上机课时;课堂实践课时的具体安排意见;成绩考核形式等)基本知识部分要求学生了解,常用材料的特性、规格、分类、使用条件等内容要求学生掌握,装饰材料选用原则、依据、与装饰设计的关系等内容要求学生掌握。主要地面、墙面、顶棚的装饰构造要求掌握。并通过讨论、项目案例、现场教学等 1 实训方法,让学生掌握绘制准确装饰施工图。成绩考核形式为平时考核占20%,期未考试占80%。 三、课程教学内容 第一章建筑装饰材料概述 第二章建筑装饰材料的基本性质、物理性质:材料的密度;※材料的亲水性与憎水性;※材料的吸水性与吸湿性;材料的耐水性。材料的基本力学性质:※ 材料的强度、弹性与塑性、脆性与韧性等。材料的加工性能。 第三章常见建筑装饰材料:塑料、纤维织品、※木质装饰材料种类、特性、用途、选用、装饰方法。 建筑装饰石材:※天然大理石、天然花岗石的特点及用途,分类等级和命名, 质量技术要求。人造石材的特点及用途。 建筑装饰陶瓷:※陶瓷材料的分类、外墙、内墙、面砖特点和用途;面砖的

理论力学B教学大纲 教学大纲 一、课程的地位、作用和任务理论力学是一门理论性较强的技术基础课,它是各门力学及后续课程的基础,又可直接应用于许多工程实际问题。本课程的任务是使学生掌握质点、质点系和刚体机械运动(包括平衡)的基本规律及其研究方法,为学习有关的后续课程打好必要的基础,初步学会应用理论力学的理论和方法分析、解决一些简单的工程实际问题;结合本课程的特点,培养学生辩证唯物主义世界观,培养学生的逻辑思维能力。 二、课程内容与基本要求课程内容: (一)绪论理论力学的研究对象及其在工程技术中的应用;学习理论力学的目的;理论力学的研究方法;力学发展史简史。 (二)静力学静力学的基本概念和力的基本性质;平面汇交力系;平面力偶系;平面任意力系;摩擦;空间力系和重心。 (三)运动学点的运动;刚体基本运动;点的合成运动;刚体的平面运动。 (四)动力学动力学基本概念和定律、质点的运动微分方程;动力学普遍定理;动静法。总要求:对质点、质

点系和刚体的机械运动(包括平衡)的规律有较系统的了解。掌握有关的基本概念、基本理论和基本方法及其应用。各部分要求: (一)静力学以平面力系为重点。 1、掌握各种常见约束的性质,对简单的物体系统能熟练地取分离体并画出受力图。 2、掌握力、力矩和力偶等基本概念及其性质,能熟练地计算力的投影和力矩。 3、掌握各类平面力系的简化方法和简化结果,会计算主矢和主矩。掌握各类平面力系的平衡条件,能熟练应用各种形式的平衡方程求解单个物体和简单物体系统的平衡问题。 4、掌握滑动摩擦的概念和摩擦力的特征,会求解滑动摩擦时简单物体系统的平衡问题,了解滚动摩擦概念。 5、了解空间力系的简化结果及其平衡方程的应用。 6、会通过计算和查表求出简单几何形状的物体(包括组合体)的重心。 (二)运动学 1、掌握描述点的运动的矢量法、直角坐标法和弧坐标法,会求点的运动轨迹,并能熟练地求解与点的速度和加速度有关的问题。 2、掌握刚体平动和定轴转动的特征。能熟练地求解与定轴转动刚体的角速度、角加速度以及刚体内各点的速度与加速度有关

《观赏植物栽培学》课程实施性教学大纲 (适用于三年制高职应用生物技术专业) 一、课程的任务 《观赏植物栽培学》是根据我国花卉业迅速发展而专业人才缺乏的实际,为生物类专业学生开设的必修课。它是以现代生物学、生理学理论为基础,重点研究花卉的分类、生物学特性、繁殖方法、栽培管理及其应用的一门专业课。观赏植物栽培学是一门实践性很强的技术课程,其任务是使学生能够准确地识别花卉的主要种类;掌握其生物学特性及其生长发育相关的基本理论;掌握常见花卉的繁殖方法、栽培管理技术,为将来的工作打下坚实的基础。 二、教学时间分配表 (一)理论教学

(二)教学实习 花卉教学实习1周。包括花卉分类、花卉育苗、设施栽培管理及花卉栽培基本技能训练。 三、课程内容 课题一花卉的分类 教学目的 学习花卉的分类的基础知识,有利于学生在识别和掌握花卉特征、特性基础上,科学地应用花卉布置园林绿地和美化环境。 教学内容 花卉的植物性状特征分类法;植物生态习性分类法;自然分类、经济用途、观赏部位、园林用途分类。 实践教学 花卉的分类。 教学建议 运用花株、球根等实物,边观察边讲解分类,达到深入地掌握分类知识的目的。 课题二花卉生长发育规律及其与环境条件的关系教学目的 使学生掌握花卉生长发育的一般规律,了解各类花卉的生育特点,掌握各种花卉的花芽分化时期和规律,为花卉栽培和生产提供理论依据。 教学内容 花卉的个体发育:花卉的生命周期,花卉生长年周期,光周期学说,激素平衡学说,阶段发育理论。 花卉分化与环境:花卉分化的诱导因素,花芽分化的类型。 花卉与环境:花朵开放条件,开花的时间节奏

教学建议 1、本章内容是掌握花卉生长、开花习性和栽培技术的基础理论,重点必须阐述清楚。结合实际讲清花卉栽培季节性、地区性的特点。 2、使学生明确只有满足花卉对环境条件的要求,才能使花株正常地生长发育。启迪学生若能控制环境条件,则能促进或抑制花卉的生长、开花。 课题三花卉栽培设施 教学目的 了解花卉的地栽、盆栽和温室栽培,需要相应的条件和设备,由于花卉有着多种生态型,因此,所需设备也不尽相同。 教学内容 花卉的栽培方式:地栽、盆栽、温室栽培; 栽培设施:温室、塑料大棚、荫棚、灌溉设施、加温设施 花卉栽培设施的发展趋势和特点。 实践教学 温室的观测(选开)。 课题四花卉的繁殖 教学目的 了解花卉的繁殖方法,掌握花卉繁殖技术和生产技能,为从事花卉生产经营,品种及种质资源保留,进行选种、育种等活动服务。 教学内容 有性繁殖:种子采收、种子的寿命与贮藏、播种时期及方法。 无性繁殖:分株、吸芽、珠芽及零余子、走茎、根茎、球茎、鳞茎、块茎、块根、葡萄茎繁殖。 扦插繁殖:扦插的方法与时期、扦插生根的环境条件、促进插穗生根的方法。

理论力学课程教学大纲 课程编号:15408202 一、课程性质、目的及开课对象 (一)课程的性质:专业必修课 (二)课程的目的:本课程的任务是使学生掌握质点、质点系和刚体机械运动(包括平衡)的基本规律和研究方法,为学习有关的后继课程打好必要的基础,并为将来学习和掌握新的科学技术创造条件;培养学生建立力学模型的初步能力;综合本课程的特点,培养学生的辩证唯物主义世界观。 (三)开课对象:机械设计制造及其自动化、交通运输专业(汽车运用工程方向)本科生 二、先修课程 高等数学、大学物理 三、教学方法与考核方式 (一)教学方法:理论教学 (二)考核方式:考试 四、学时分配 总学时:54。其中理论:46,习题:8。 五、教学内容与学时 绪论(1学时) 【主要内容】: 0.1 工程中的力学问题 0.2 本课程的任务、研究对象、研究方法。 【重点难点】:工程中的力学问题,本课程的任务和研究方法。 【学生掌握要点】:理论力学的任务和研究方法。 第1章基本概念与物体的受力分析(5学时) 【主要内容】: 1.1力学的基本概念 1.2 静力学公理 1.3 约束与约束力 1.4 物体的受力分析和受力图 【重点难点】:约束与约束力,物体的受力分析和受力图。 【学生掌握要点】:静力学公理,物体的受力分析和受力图。 第2章平面汇交力系(2学时)

【主要内容】: 2.1 平面汇交力系合成与平衡的几何法、解析法。 2.2 平衡方程及其应用 【重点难点】:用解析法求解平面汇交力系的合成与平衡问题。 【学生掌握要点】:平面汇交力系合成与平衡的几何法,平面汇交力系合成与平衡的解析法。 第3章力矩与力偶(2学时) 【主要内容】: 3.1 力对点之矩 3.2 力偶与力偶矩 3.3 力偶的等效条件 3.4 平面力偶系的合成与平衡 【重点难点】:力偶的基本性质,平面力偶系的合成与平衡。 【学生掌握要点】:力偶的基本性质,平面力偶系的合成与平衡。 第4章平面任意力系(6学时) 【主要内容】: 4.1 力线平移定理 4.2 平面一般力系向作用面内任意一点简化 4.3 主矢与主矩 4.4 简化结果的分析 4.5 合力矩定理 4.6 平面一般力系的平衡条件与平衡方程 4.7 物体系的平衡 【重点难点】:平面一般力系的简化方法与简化结果,平衡方程的应用,物体系的平衡。 【学生掌握要点】:力线平移定理,平面一般力系的简化和平衡,物体及物体系的平衡问题。 第5章摩擦(2学时) 【主要内容】: 5.1 滑动摩擦 5.2 摩擦角与自锁现象 5.3 考虑摩擦时物体的平衡问题 5.4 滚动摩擦的概念 【重点难点】:摩擦角与自锁,考虑滑动摩擦时物体的平衡问题。 【学生掌握要点】:摩擦的基本规律,考虑滑动摩擦时物体平衡问题的求解方法。 第6章空间力系(4学时) 【主要内容】 6.1 力在空间坐标轴上的投影

四川师范大学数字媒体学院数字媒体技术专业教学大纲

目录 《计算机基础》教学大纲 (3) 《数字媒体技术导论》教学大纲 (5) 《程序设计基础与实验》教学大纲 (8) 《多媒体画面艺术》教学大纲 (11) 《面向对象程序设计》教学大纲 (13) 《游戏架构设计》教学大纲 (16) 《媒体制作软件》教学大纲 (19) 《3D图形程序设计》教学大纲 (22) 《三维造型与动画技术》教学大纲 (25) 《计算机图形学》教学大纲 (28) 《数字图像处理》教学大纲 (31) 《游戏开发》教学大纲 (34) 《动画设计》教学大纲 (37) 《影视制作与合成》教学大纲 (40) 《多媒体原理与应用》教学大纲 (43) 《网络应用技术》教学大纲 (46) 《数据结构与算法设计》教学大纲 (49) 《数字视音频处理》教学大纲 (52) 《实时虚拟现实技术》教学大纲 (54) 《高级图形技术》教学大纲 (56) 《仿真设计与开发》教学大纲 (58) 《数字艺术创意与脚本写作》教学大纲 (60) 《交互动画设计》教学大纲 (63) 《水墨动画制作基础》教学大纲 (65) 《二维游戏制作》教学大纲 (67) 《人机交互技术》教学大纲 (69) 《Windows游戏程序设计》教学大纲 (72) 《多媒体数据库设计》教学大纲 (75) 《多点触控开发》教学大纲 (78) 《三维渲染技术》教学大纲 (81) 《游戏引擎设计》教学大纲 (84) 《基于GPU的绘制》教学大纲 (87) 《虚拟现实与系统仿真》教学大纲 (90) 《三维仿真技术》教学大纲 (92) 《计算机辅助设计》教学大纲 (94) 《web3D技术》教学大纲 (96) 《虚拟场景制作与演示》教学大纲 (99) 《数字交互设计》教学大纲 (101) 《图形引擎设计》教学大纲 (104) 《计算机视觉》教学大纲 (107)

《理论力学》课程教学大纲(开实验2个) Theoretical Mechanics 学时:64 学分: 3 层次:本科适用专业:机械设计、机电、汽车服务类等 第一部分大纲说明 一、课程性质、目的和培养目标 《理论力学》是工科大学的一门重要的技术基础课。它既是各门后续力学课程的理论基础,又是一门具有完整体系并继续发展着的独立的学科,而且在许多工程技术领域中有着广泛的应用。本课程的任务是使学生掌握质点,质点系和刚体机械运动(包括平衡)的基本规律和研究方法,初步学会运用这些理论和方法去分析、解决实际问题,为学习后续课程和有关的科学技术打好基础。 结合本课程的特点,使学生的逻辑思维能力(包括推理、分析、综合等能力)、表达能力(包括运用文字和图象等的能力)、计算能力,以及解决实际问题的能力(把一些简单工程实物抽象为力学模型,进行数学描述,应用力学原理求解)得到训练与提高。 二、课程的基本要求 第一篇:静力学(20学时) 基本要求:熟悉力、力矩和力偶的基本概念及其性质,熟练地计算力的投影,力对点之矩和力对轴之矩。熟悉各种常见约束的性质,能熟练地取分离体并画出受力图。 掌握各种类型力系的简化方法,熟悉简化结果,能熟练地计算主矢和主矩。 能应用平衡条件和各种类型的平衡方程求解单个物体和物体系统的平衡问题。对平面一般力系的平衡问题,能熟练地选取分离体和应用各种形式的平衡方程求解,掌握求解简单桁架、组合桁架内力的节点法和截面法。掌握计算物体重心的各种方法。理解滑动摩擦、摩擦力的概念,能求解考虑摩擦时简单的物体系统平衡问题。了解滚动摩擦的概念、超静定问题概念。 第二篇:运动学(22学时)

附件2 日期:2016.6.30 一、课程简介与特色 1.课程简介: 理论力学是一门理论性较强的技术基础课,是研究物体在力作用下机械运动一般规律的科学。它是各门力学的基础,并在许多工程技术领域中有着广泛的应用。理论力学以质点、质点系、刚体为研究对象,因所研究问题的不同分为静力学、运动学和动力学三部分。本课程的任务是使学生掌握质点、质点系和刚体机械运动的基本规律和研究方法,为学习后继课程打好必要的基础,并为将来学习和掌握新的科学技术创造条件;使学生学会应用理论力学的理论和方法去分析、解决一些简单的工程实际问题;结合本课程的特点,培养学生的辩证唯物主义世界观,培养学生正确分析问题和解决问题的能力。 Theoretical mechanics is a technical basic course with intensive use of mathematical methods. It is research the science of the general laws of mechanical motions of the material bodies under the action of the forces.It is the important foundation of many advanced courses. It is also widely used in many engineering fields. The research objects are the particle,particle system and rigid body.Theoretical mechanics may be divided in three parts:statics, kinematics and dynamics. The first task of the course is to study the mechanical motions basic laws and research methods of the particle, particle system and rigid body.The second is to lay a good foundation for further study. The third is to create the conditions for the future studying and mastering the new science and technology.The fourth is to analyze and solve some simple engineering problems by using the theory of theoretical mechanics.The fifth is to develop the dialectical materialist world outlook of students.The last is to develop the ability of analysis problems and solving problems of students. 2.课程特色: (1)改革与建设相结合,努力形成包括课程内容与体系更新、教材建设、启发式教学方式实行、现代教育技术手段的应用以及考试考核方法在内的全方位教学新体系。

《理论力学课程》教学大纲 学时:72 时学分:4 分课程类型:必修适用专业:物理学 一、课程性质、地位和任务 理论力学是四年制高等院校物理学专业的必修的基础课程。本课程以牛顿运动定律为基础,高等数学为工具,通过严密的逻辑推理,全面的阐述宏观物体机械运动的基本概念和基本规律。 通过教学,应使学生:一,对宏观机械运动规律有比较全面,系统的认识,能掌握处理力学问题的一般方法,培养起一定的抽象思维和逻辑推理能力;二,能较深刻的分析力学教材,能分析生产生活中的问题;三,认识教学与物理的密切联系,能运用数学工具解决物理问题;四,通过本教材的学习为进一步学习理论物理打下了坚实的基础。 本课程总学时为72学时,讲授与习题的比例为3:1,具体情况如下。 二、课程主要内容概述及教学基本要求 本课程主要内容:第一篇牛顿力学主要包括:质点力学、质点组力学、刚体力学、非惯性系力学等;第二篇分析力学主要包括:虚功原理、拉格朗日方程、哈密顿正则方程、哈密顿原理等。 理论力学是学生接触到的第一门理论物理课程。与普通物理力学相比,它在理论上和解决问题的方法上都有较大提高。通过本课程的学习,使学生受到理论物理研究方法的初步训练,应培养学生严密逻辑推理的能力、抽象思维的能力、从一般到特殊的分析方法及运用高等数学方法解决力学问题的能力,并较好理解数学与物理的密切关系。 三、课程内容 绪论 1.理论力学的研究对象和方法 2.经典力学的运用方法 第一章质点力学 基本要求:(1).空间和时间,力和质量,惯性参照系是经典力学的基本概念,牛顿定律是经典力学的基本定律。它是理论力学的起点。同时介绍现代科学的观点。(2).重点:1.平面坐标系和自然坐标系中速度加速度分量式的推导和应用,也是本章的难点。 2.质点运动微分方程的建立和求解。要多举几种不同类型(F=F(r,v,t))例题,学会以高等数学为工具把物理问题转化为数学方程,并求数学表达式分析其中的物理意义,从而提高提出问题,分析问题解决问题的能力 3.要求学生明确质点的约束运动在加约束反力后,可按自由质点处理 4.由于质点的三个基本定律及守恒律在力学多半阐述过,要在原有基础上概括提高,对于一些问题要能正确判断一个力为保守力,并能求出相应的势能曲线。 教学内容: §1.1运动的描述方法 1.参照系与坐标 2.运动学方程与轨道 3.位移速度与加速度

《汽车构造》课程教学大纲 一、课程的性质、任务和目的 《汽车构造》是汽车营销专业的一门主要专业基础课,也是本专业的核心课程,其中《汽车构造(一)》主要内容包括汽车发动机部分。课程的任务是使学生掌握汽车的基本结构和组成,对汽车的运动过程(即动力的产生、传递)有清楚的认识,提高学生解决问题的能力和动手能力,为今后学习汽车专业的其它课程打下基础。 通过本课程的学习,掌握几种基本车型发动机的结构原理,为以后接触新的车型,能迅速掌握其结构原理。 二、课程设置说明 本课程以前续机械基础、机械制图、金属材料、汽车电器为基 础,是一门重要的专业课程,为后续电控发动机课程、汽车底盘课程做引导,在教学计划中占重要地位。 三、课程性质 《汽车构造》是汽车营销专业一门主要专业基础课,也是核心课程。 四、课程的主要内容、基本要求及学时分配(144学时) (一)教学内容 1.汽车总论 ⑴汽车类型

⑵汽车总体构造 2.发动机工作原理与总体构造 ⑴发动机的基本术语和分类 ⑵发动机的简单工作原理 ⑶常见型式发动机的总体构造 ⑷内燃机产品名称和型号编制规定 ⑸发动机的工作特性与性能指标 3.曲柄连杆机构 ⑴曲柄连杆机构的组成及功用 ⑵机体组的结构、特点和作用 ⑶活塞连杆组的组成、构造特点 ⑷曲轴飞轮组的零部件结构特点和作用 4.配气机构 ⑴气门式配气机构的布置及传动 ⑵配气相位 ⑶配气机构的零件和组件的结构和特点 ⑷可变配气正时和气门升程 实训一曲柄连杆机构、配气机构组成及其主要构件结构5.化油器式汽油机燃料供给系 ⑴汽油机供给系的组成及功用 ⑵汽油供给装置 ⑶可燃混合气的形成与简单化油器

系统解剖学教学大纲 总学时110学时,其中课内教学50学时,实践教学60学时。 绪论 一、掌握人体解剖学的定义任务和分科 二、掌握人体的标准姿势、轴、面和方位术语 三、了解人体的体型、器官的变异和异常 第一篇运动系统 掌握运动系统的组成(骨、骨连结、骨骼肌)和功能(运动、支持、保护) 第一章骨学 第一节骨学总论 掌握骨的形态、构造和功能。了解骨的化学成份和物理性质。 第二节中轴骨骼 一、颅 (一)掌握颅的组成和功能 1、掌握各脑颅诸骨的位置和各面颅诸骨的位置。 2、掌握新生儿颅的特征及生后变化。 (二)掌握颅底内、外面观、前面观、侧面观的重要形态结构。 (三)掌握鼻旁窦的名称、位置、开口,了解眶腔、鼻腔构成。 二、躯干骨 (一)掌握躯干骨的组成(椎骨、肋骨、胸骨)。 (二)掌握椎骨的一般形态和各部椎骨的特征。 (三)掌握胸骨的基本形态结构,胸骨角的特征和意义。 (四)了解肋骨一般形态、结构,掌握躯干骨重要的骨性标志(第7颈椎棘突,颈动脉结节、骶角、颈静脉切迹、胸骨角、剑突等)。

第三节附肢骨骼 一、上肢骨 (一)掌握上肢骨的组成与排列。 (二)了解各肩带骨的形态、位置、掌握其主要结构。掌握肱骨、桡骨、尺骨的形态、位置及主要结构。 (三)了解手骨的分部和各骨的形态、结构,掌握腕骨的排列顺序。 二、下肢骨 (一)掌握下肢骨的组成及排列。 (二)掌握髋骨的位置、形态和各部的主要结构。 (三)了解股骨的位置、形态、掌握其主要结构。了解髌骨的位置、胫骨和腓骨的位置形态,掌握其主要结构。 (四)了解足骨的分部和各骨的形态,结构和位置。掌握跗骨的排列位置。 (五)比较下肢骨与上肢骨的解剖特点。 第二章关节学 第一节总论 了解关节学的定义及分类:纤维连结、软骨和骨连结、滑膜关节(关节)。掌握滑膜关节的基本结构和辅助结构,了解滑膜关节分类,掌握滑膜关节运动形式。了解关节的血管淋巴管和神经。 第二节中轴骨连结 一、躯干骨的连结 (一)脊柱 1、了解椎骨的连结概况(椎体间、椎弓间的连结)。 2、掌握椎间盘的形态结构、功能及其临床意义,黄韧带的位置和功能。 3、掌握脊柱的组成功能,掌握脊柱整体观的形态与机能的特点,了解脊柱的运动。 (二)胸廓

《学前教育》实践教学大纲 一、专业基本信息 专业名称:学前教育 所属一级学科名称:教育学 总学时|总学分:2992学时|194学分 二、社会实践大纲 (一)实践目的 社会实践环节的教学是教学过程的重要组成部分,是培养学生的社会实践能力和创新意识、实现应用性人才培养目标的重要教学环节。做好社会实践环节教学工作对保证学前教育人才培养质量有着重要意义,是培养学生运用理论知识,分析问题、解决问题能力的重要过程。要坚持3个原则: 1.坚持育人为本,牢固树立实践育人的思想,把提高大学生思想政治素质作为首要任务。 2.坚持理论联系实际,提高社会实践的针对性、实效性、吸引力和感染力。 3.坚持课内与课外相结合,集中与分散相结合,确保每一个大学生都能参加社会调查实践,确保思想政治教育贯穿于社会实践的全过程。 通过实践活动,使学生能够逐步认识社会、了解社会、体验社会,丰富学生的社会经验。 (二)实践要求 实习由各专业负责,实习前,系领导或带队教师对学生进行认真的动员,向学生提出实习目标和要求,宣布学生在实习期间的纪律,讲清楚学生实习期间该的注意事项。实习指导小组和带队教师要定期监督检查。 (三)实践安排 根据教学计划规定,社会实践在第二学期、第三学期、第四学期、第五学期、第六学期的假期中间进行,时间为五周。采取分散形式进行社会实践实习,在实践过程中,学生须认真的认真做好日志工作,撰写社会实践总结。学生社会实践结束后,须有实践单位的实习证明,对实践工作予以评价并加盖实习单位的行政公章,并及时递交相关实习材料。 (四)实践内容

1.社会实践的内容应结合本专业的学科特点,使学生通过具体的社会实践活动,向社会各界学习。通过深入接触社会和生产第一线,在与社会的接触中,锻炼学生的吃苦精神; 2.运用所学知识,为社会和群众服务。在社会实践中,要充分运用自己所学的专业文化知识为社会和广大群众服务,并在社会实践中进一步增强劳动观念。 (五)考核方式及评分办法 1.社会实践考核成绩采用考查方式。分数采用百分制或五级记分制(五级为优秀、良好、中等、及格、不及格)。二者相互对应为:优秀(100-90分)、良好(89-80分)、中等(79-70分)、及格(69-60分)、不及格(59分以下)。学生按照《实习教学计划》完成各类实习教学任务,经考核合格者,给予相应学分。 2.学生社会实践成绩评定原则上应呈正态分布,严格控制优秀成绩的比例。 3.学生在实践期间应自觉遵守学校相关规定和实习单位制定的各项规章制度,特别是实习现场规章、保密及安全制度。对违反实习纪律的学生,经多方教育无效或情节特别严重者,可暂停其实习,并按照校纪校规作相应处理。 三、学前教育专业实践教学大纲 (一)学前教育专业实践教学的目的 教育实践教学是专业思想教育、文化知识、教育理论、教育技能和科研能力的综合实践课程,是学前儿童教师职前教育的必要环节。对学生了解学前教育、了解学前儿童,巩固专业思想,印证理论知识,学习与掌握教育规律和培养从事学前儿童保育、组织幼儿园教育活动和具有初步的教育科研能力具有重要意义。 实践课程包括,参观调查,实际考察学前教育现状和发展趋势以及学前儿童身心发展状况,保育见实习,教育见习实习以及学前教育科研实践等。教育实践课程依据理论课程的开设,从一年级的第二学期开始安排,随着专业课的开设,逐步增大实践教学的课时量,采取集中实践与分散并行的实践形式。教育实践课程内容依据学科的序列和与学前教育专业的有机结合安排并贯穿始终。 (二)学前教育专业实践教学的要求 通过实践教学使学生具备以下几方面的能力: 1.使学生掌握从事学前教育工作所必需的基础知识和相应的专业技能。 2.熟悉幼儿园及其他学前教育机构的教育工作特点及工作职责和要求,获得初步的从事学前教育工作的能力,尤其是设计、组织开展学前教育活动的能力。