1.玻璃水槽

实验室的圆形玻璃水槽可以用来做这个实验。如果用3mm厚的薄玻璃自制一个长25cm、宽8cm、高20cm的玻璃水槽更好。具体的粘接工艺参看第五章有关内容。

2.光具盘(J2501型)

光具盘的外型如图3-6所示。

这种光具盘可以演示光的反射、折射、全反射,凹凸镜的光学性质,透镜的光学性质及成像等几何光学实验。

一、探究光的反射定律

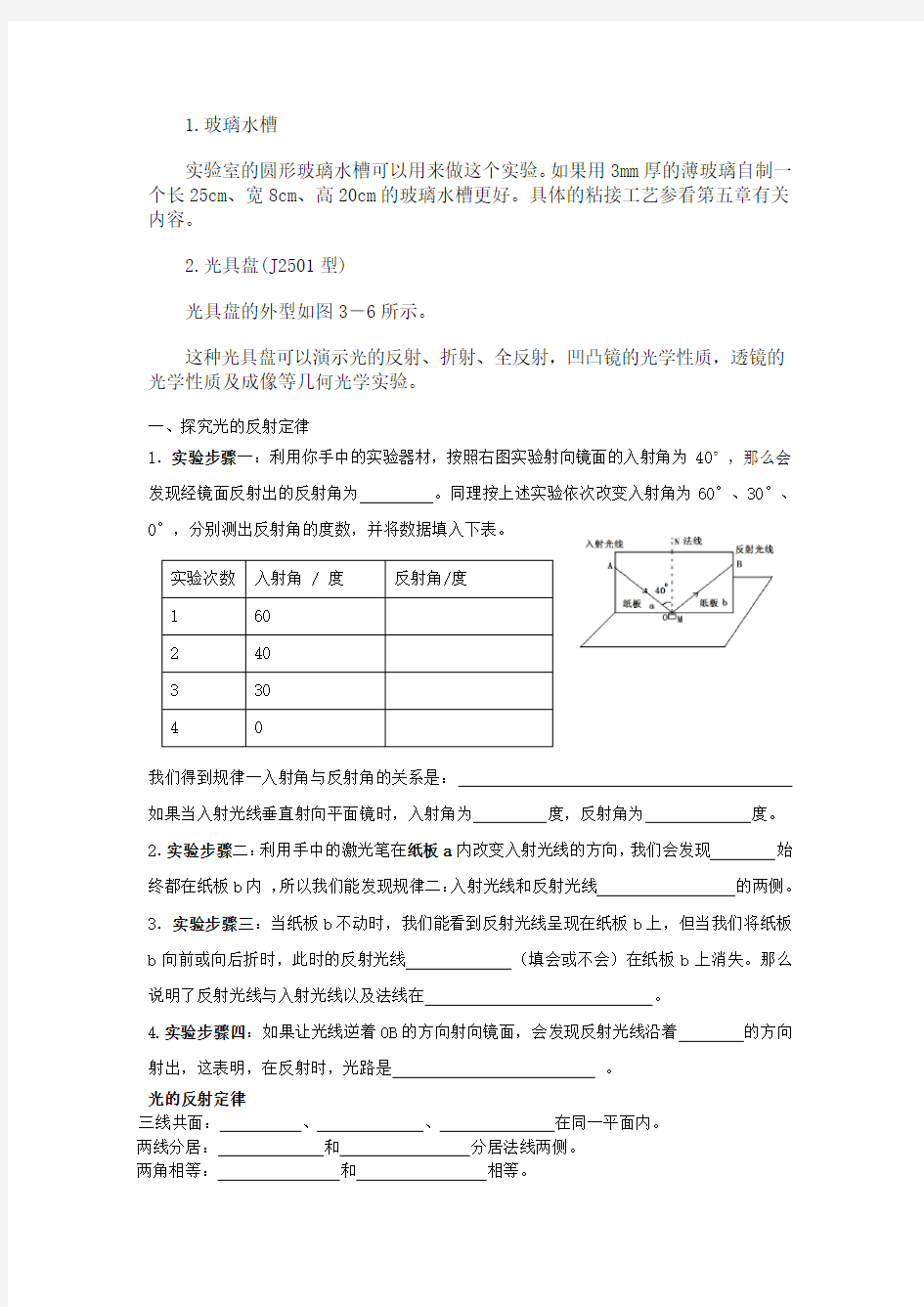

1.实验步骤一:利用你手中的实验器材,按照右图实验射向镜面的入射角为40°,那么会发现经镜面反射出的反射角为。同理按上述实验依次改变入射角为60°、30°、0°,分别测出反射角的度数,并将数据填入下表。

实验次数入射角 / 度反射角/度

1 60

2 40

3 30

4 0

我们得到规律一入射角与反射角的关系是:

如果当入射光线垂直射向平面镜时,入射角为度,反射角为度。2.实验步骤二:利用手中的激光笔在纸板a内改变入射光线的方向,我们会发现始终都在纸板b内,所以我们能发现规律二:入射光线和反射光线的两侧。3.实验步骤三:当纸板b不动时,我们能看到反射光线呈现在纸板b上,但当我们将纸板b向前或向后折时,此时的反射光线(填会或不会)在纸板b上消失。那么说明了反射光线与入射光线以及法线在。

4.实验步骤四:如果让光线逆着OB的方向射向镜面,会发现反射光线沿着的方向射出,这表明,在反射时,光路是。

光的反射定律

三线共面:、、在同一平面内。

两线分居:和分居法线两侧。

两角相等:和相等。

你还有什么发现呢?

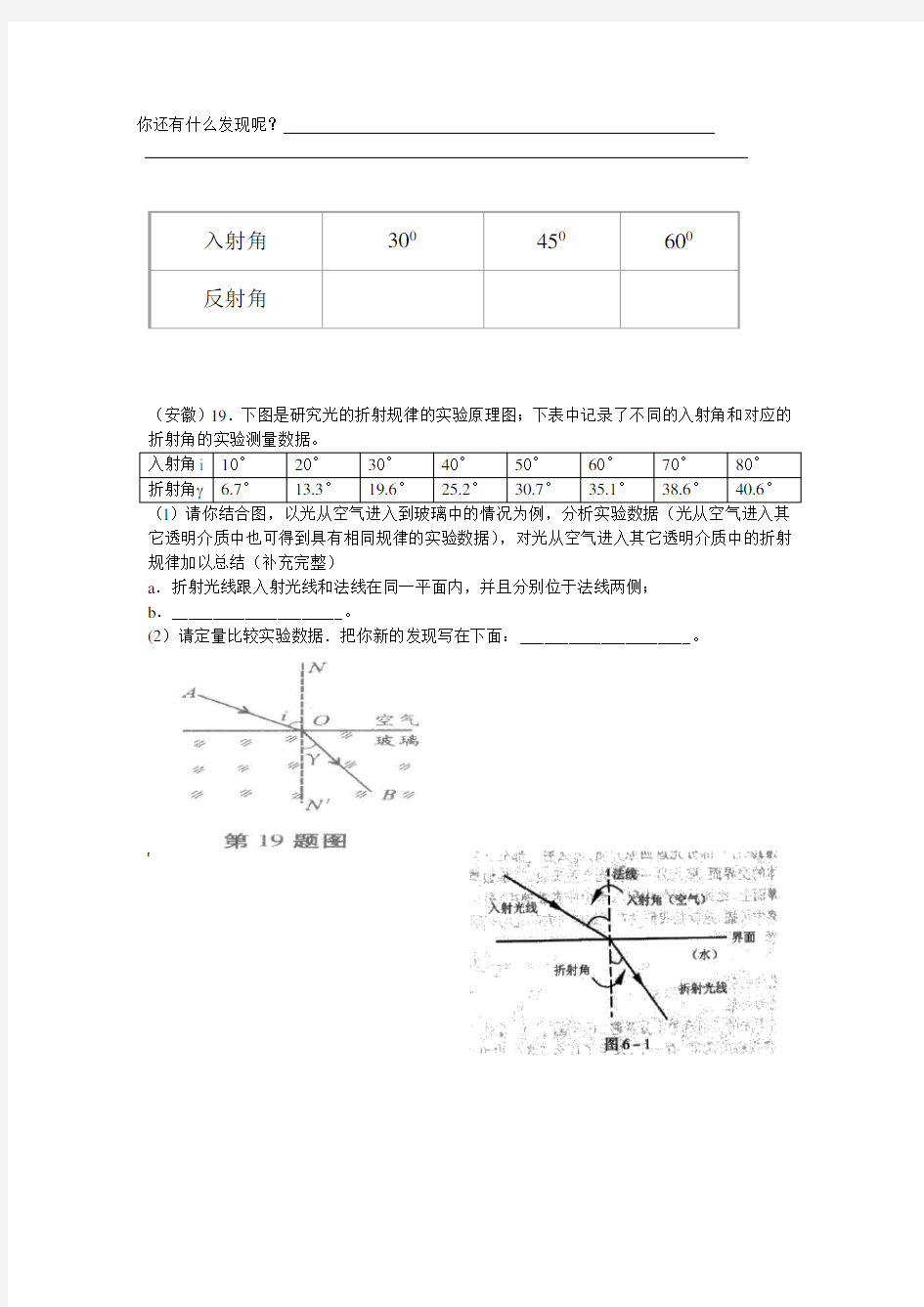

(安徽)19.下图是研究光的折射规律的实验原理图;下表中记录了不同的入射角和对应的折射角的实验测量数据。

入射角i 10°20°30°40°50°60°70°80°

折射角 6.7°13.3°19.6°25.2°30.7°35.1°38.6°40.6°(l)请你结合图,以光从空气进入到玻璃中的情况为例,分析实验数据(光从空气进入其它透明介质中也可得到具有相同规律的实验数据),对光从空气进入其它透明介质中的折射规律加以总结(补充完整)

a.折射光线跟入射光线和法线在同一平面内,并且分别位于法线两侧;

b._____________________。

(2)请定量比较实验数据.把你新的发现写在下面:_____________________。

入射角300450600

反射角

(11·龙岩)25.小林在探究光的折射规律时发现:当光由空气沿半圆玻璃砖边缘垂直射入圆心处发生反射和折射时,不断加大入射角会发生折射光消失而反射光却变得更亮的情况,如图所示,老师告诉他这是光的全反射现象。课后,小林查到光从玻璃射向空气时的一些数据如下表:

入射角0°1

0°20°30°40°41.2°41.8°42

°

折射角0°15.2

°30.9°48.6°74.6°81°90°/

反射能5% 7% 26% 43% 77% 84% 100% 100

表中数据说明:

(1)光从玻璃斜射向空气时,折射角、反射能量随着入射角的增大而,当入射角达到°时,反射能量达到100%,就发生了全反射现象。

(2)根据光路可逆原理,当光从空气斜射向玻璃时,折射角入射角(填“大于”、“等于”或“小于”)。

答案:(1)增大(或增加)41.8

(2)小于

【实验器材】

平板玻璃一块、两根相同的蜡烛、木板一块(约60×15×4cm)、橡皮泥少许、直尺、大头针、白纸、玻璃水槽、光源(平行光源或激光光源)、平面镜、光具盘(JI201型)、物理支架、画有直线的薄木板一块、夹子两个。

1.为了探究光反射时的规律,小明进行了如图所示的实验。

⑴请在图中标出反射角的度数。

⑵小明想探究反射光线与入射光线是否在同一平面内,他应如何

操作?______________________________________________

⑶如果让光线逆着OF的方向射向镜面,会发现反射光线沿着OE

方向射出,这表明:

2.某同学做“平面镜成像的特点”实验时,将一块玻璃板竖直架在一把直尺

的上面,再取两段等长的蜡烛A和B一前一后竖放在直尺上,点燃玻璃板前

的蜡烛A,用眼睛进行观察,如图所示.在此实验中:

(1)直尺的作用是便于比较物与像的______________关系;

(2)两段等长的蜡烛是为了比较______________关系;

(3)移去蜡烛B,并在其所在位置上放一光屏,则光屏上_______接收到蜡烛A的烛焰的像(填“能”或“不能”).这说明平面镜成的是_______像.

3.下图甲是探究平面镜成像的实验装置,关于这个实验:

(1)应选择_____ _来研究平面镜成像特点(填“平面镜”或“平板玻璃”);

(2)观察像时,会发现两个几乎重叠的像,这是___ ___造成的;

(3)如果在像A'的位置放一个光屏,在光屏上______承接到像A'(填“能"或“不能”),说明平面镜成的像是____________像;

(4)如果将蜡烛向靠近镜面的方向移动,那么像的大小将______(填“变大”、“变小”或“不变”)。

(5)图乙是小军本人,他在进行实验时,从镜中也观察到了自己的像。那么他在镜中看到自己的像应是图丙中的______(填序号)。

8.在探究“平面镜成像的特点”的实验中:

(1)在玻璃板前面放置一支点燃的蜡烛,再拿一支没有点燃的相同蜡烛,在玻璃板后面移动,直到跟前面那支蜡烛的像_______________.若用光屏替换玻璃板后面的蜡烛,在玻璃板后面观察光屏,______________观察玻璃板前点燃蜡烛的像(选填“能”、“不能”)。

(2)记录了如下实验数据

物距/cm 像距/cm 像与物大小比较第一次12.0 12.0 等大

第二次15.0 15.0 等大

实验表明,像与物体的大小__________。像到平面镜的距离__________物体到平面镜的距离。

11.图中是探究平面镜成像特点的实验装置。

(1)用玻璃板代替平面镜,主要是利用玻璃板透明的特点,便于

_______________________;

(2)如果有3mm厚和2mm厚的两块玻璃板,应选择________mm厚

的玻璃板做实验;

(3)如果玻璃板没有放正,将对实验产生什么影响?___________________________.

(4)使点燃的蜡烛在两个不同的位置,分别测出物距和像距相等的两组数据,得出实验结论之一:“像距与物距相等”。你认为这种方法是否合理?________________________理由是:_______________________________ _。

7、凸透镜成像的规律:

物距u 成像性质像距v 应用二个

点

U=f

U=2f

三个

范围

U>2f

f<U<2f

U<f

【合作探究】

1、在“观察凸透镜成像”的实验中,保持凸透镜的位置不变,先后把烛焰放在a、b、c、d、

e点,如图所示,同时调整光屏的位置,那么:

1)把烛焰放在______点,屏上出现的像最小;

2)把烛焰放在______点,屏上出现的像最大;

3)把烛焰放在______点,屏上不出现烛焰的像.

2、在做“探究凸透镜成像”的实验中

(l)将凸透镜正对太阳光,在透镜的另一侧移动光屏,在距透镜10cm

处,屏上呈现出最小最亮的光斑,则此凸透镜焦距约是__________cm。

(2)小莉做实验时,发现烛焰在光屏上的像偏高,如图,若要使烛焰

成像在光屏中心,应将光屏向__________(填“上”、“下”)调节。

(3)若将烛焰移至距凸透镜 15cm 处,移动光屏,使烛焰在屏上得到倒立、_______清晰的实像,_______就是应用这一原理制成的(填“照相机”、“幻灯机”或“放大镜”)。

3、小周用如图所示的装置“探究凸透镜成像规律”。

(1)调节烛焰、凸透镜和光屏的高度,使它们的中心

大致在,其目的是。

(2)小周在如图位置得到一个清晰的像。老师要求在凸透镜不

动情况下,在光屏上成一个更小的像,她应当把蜡烛向移动,同时把光屏向移动。

(3)小周把自己的近视眼镜放在凸透镜与蜡烛之间,发现光屏上的像变得模糊不清,她应当向

移动光屏,可再次得到清晰的像。

12、小芳同学在“探究凸透镜成像”实验中,她按如图15装配仪器 (图中F点是焦点,H 点是2倍

焦距处) ,此时光屏上得到了一个清晰的像,但像的位置偏高。

(1)造成这一现象的原因是;

(2)为了使像成在光屏的中央,应把蜡烛向调(填“上”、“下”);调节好蜡烛的高度后,把蜡烛移到A点,此时光屏上的像很模糊。为了得到清晰的像,应把光屏向移动(填“左”或“右”);

(3)若想从光屏侧透过透镜看到蜡烛正立的像,可将物体放在点(填字母符号)。

(盐城)25.(6分)某小组在探究凸透镜成像规律时,不小心将

透镜掉在地上碎成三块.他们不知道碎镜片的焦

距是否与原透镜相等,于是选取其中一块镜片,

准备测量其焦距.

▲▲▲

(1)请你设计一个简单实验,测量所选镜片的焦距.

所用的主要器材有▲;在图中虚线框内画

出你所设计的实验示意图.(图中镜片已画出)

(2)测量后,发现这块镜片的焦距与原透镜相等,由

此他们得出“每块镜片的焦距都与原透镜相等”的结论.他们这种推断方法存在

的主要问题是▲.

答案:1)平行光源

光屏刻度尺

实验示意图如图所示

(2)只测一块镜片焦距具有偶然性

(南昌)25【探究名称】探究凸透镜成像的大小与哪些因素有关

【提出问题】小明通过前面物理知识的学习,知道放大镜就是凸透镜.在活动课中,他用放大镜观察自己的手指(图22甲),看到手指的像;然后再用它观察远处的房屋(图22乙),看到房屋的像.(选填“放大”、“等大”或“缩小”)

他想:凸透镜成像的大小可能与哪些因素有关?[来源:学.科.网]

【进行猜想】凸透镜成像的大小可能与有关.

【设计并进行实验】

小明在图23所示的光具座上,不断改

变蜡烛与透镜间的距离,并移动光屏进

行实验,所获得的实验数据如右表所示.

【结论与应用】

(1)分析数据可知物体到凸透镜的距离

越短,光屏上像的大小就越,

同时发现像到凸透镜的距离就越.

(2)小明班照毕业照时,摄影师发现两旁

还有同学没有进入取景框内,这时摄影

师应使照相机

同学(选填“靠近”或“远离”),同时还应

照相机的暗箱长度(选填“增长”、“缩短”或“不改变”).

[来源:学|科|网Z|X|X|K]

(咸宁)22.(5分)在“凸透镜成像规律”实验中,某同学进行了如下两个探究:(1)为研究像距与焦距的关系,他选用焦距不同的三个凸透镜进行实验,实验数据记录如下表。

分析表中数据可知,保持物距不变时,焦距越大,则所成实像的像距越(选填:“大”或“小”)。

物体到凸透

镜的距离/㎝

光屏上像到凸

透镜的距离/㎝

光屏上像

的大小

40 13.5 缩小

30 15 缩小

20 20 等大

15 30 放大

10 光屏上没有像

8 光屏上没有像

物距u/cm 实验序号焦距f/cm 像距v/cm

10

1 2 2.5

2 5 10

3[来源:学|科|网

Z|X|X|K]

8 40

光屏

刻度尺

d

图23

图22

乙

甲

(2)该同学用若干个发光二极管组成形状如“E ”的发光物体,如图15甲所

示,将发光物体、凸透镜和光屏依次组装到光具座上并调整好,且物距调节为6cm 时,在光屏上成的像如图15乙所示,

则他选用的是三个透镜中焦距为 cm 的凸透镜;如果只将“E ”,换成“R ”,并在同一位置观察,光屏上成的像应是图15丙中的 (填数字序号)。

答案:22.(5分)

(1)大(1分) (2)5 (2分) ②(2分)

21.自行车是一种便捷的交通工具,它包含了许多物理知识.例如,自行车尾灯就包含了光学知识.它本身不发光,但在夜晚,当有汽车灯光照射到尾灯上时,就会发生反射,以引起司机注意.尾灯的结构如图13所示,请在图13中画出反射光线,并说明反射光线有什么特点.

答案:见图1.(3分)

入射光线平行射人,反射光线平行射出.反射光线与入射光线方向相反.

(答出一条即给分)(1分)

(宿迁)25.小明用蜡烛、凸透镜和光屏做“探究凸透镜成像的规律”实验(如图): ⑴要使烛焰的像能成在光屏的中央,应将蜡烛向 ▲

(填“上”或“下”)调整.

⑵烛焰放距凸透镜20cm 处,移动光屏至某位置,在光屏上得到一个等大清晰的像,则凸透镜的焦距是 ▲ cm . ⑶使烛焰向右移动2cm ,此时应该将光屏向 ▲ (填“左”或“右”)移至另一位置,才能得到一个倒立、 ▲ (填“放大”、“缩小”或“等大”)

甲 乙 丙

① ② ③ ④ 图15 烛焰 透镜 光屏

的清晰实

答案:⑴下⑵10 ⑶右放大(每空1分)

(武汉)10.(5分)小明用凸透镜、蜡烛、光屏和刻度尺等器材探究凸透镜成像规律。

⑴如图所示,为了测出凸透镜的焦距,小明同学将凸透镜正对着太阳光,再把光屏放在它

的另一侧,改变凸透镜与光屏的距离,直到光屏上出现一个的光斑,就可以测出该凸透镜的焦距为cm。

⑵请在图中画出凸透镜的主光轴。

⑶小明将烛焰、凸透镜和光屏的中心高速到同一高度后,在水平桌面上无论怎样移动光屏,

都不能承接到烛焰的像,原因可能是。

⑷实验一段时间后,蜡烛变短了,要使烛焰的像仍然成在光屏的中心,应该将光屏向移

动。

答案:⑴最小(最亮、最清晰)

⑵凸透镜的主光轴如图所示:

⑶蜡烛在凸透镜的一倍焦距以内(或焦点上)⑷上

(镇江)16.小章同学在做“探究平面镜成像”的实验时,将一块玻璃板竖直架在

水平台上,再取两段完全相同的蜡烛A和B,点燃玻璃板前的蜡烛A,小心

地移动蜡烛B,直到与蜡烛A的像重合,如图所示.在此实验中:选取两段

完全相同的蜡烛是为了比较像与物的大小关系;移去蜡烛B,并在其位置上

放一光屏,则光屏上不能接收到蜡烛A烛焰的像(选填“能”或“不能”);

小章将蜡烛逐渐远离玻璃板时,蜡烛所成像的大小不变(选填“变大”、“变

小”或“不变”).

(广东)(2)在“探究凸透镜成像规律”时,所用的凸透镜的焦距为10cm。

①现将凸透镜、蜡烛和光屏放在如图16所示的光具座上进行实验。若图中C位置上放置光屏,则B位置上应放置______。

②如图16所示,,现要在光屏上成缩小的像,蜡烛应向______移动,光屏应向_____移动。(填“左”或“右”)