第三章采煤工作面上覆岩层移动规律

第一节概述

一、煤层顶底板岩层的构成

煤层处于各种岩层的包围之中。处于煤层之上的岩层称为煤层的顶扳;处于煤层之下的岩层称为煤层的底板。

根据顶、底板岩层离煤层的距离及对开采工作的影响程度不同,煤层的顶、底板岩层可分为:

(l)伪顶。紧贴在煤层之上,极易垮落的薄岩层称为伪顶。通常由炭质页岩等软弱岩层组成,厚度一般小于0.5m,随采随冒。

(2)直接顶。位于伪顶或煤层之上,具有一定的稳定性,移架或回柱后能自行垮落的岩层称为直接顶。通常由泥质页岩、页岩、砂质页岩等不稳定岩层组成,具有随回柱放顶而垮落的特征。直接顶的厚度一般相当于冒落带内的岩层的厚度。

(3)老顶。位于直接顶或煤层之上坚硬而难垮落的岩层称为老顶。常由砂岩、石灰岩、砂砾岩等坚硬岩石组成。

(4)直接底。直接位于煤层下面的岩层。如为较坚硬的岩石时,可作为采煤工作面支柱的良好支座;如为泥质页岩等松软岩层时,则常造成底臌和支柱插入底板等现象。

二、采煤工作面上覆岩层移动及其破坏

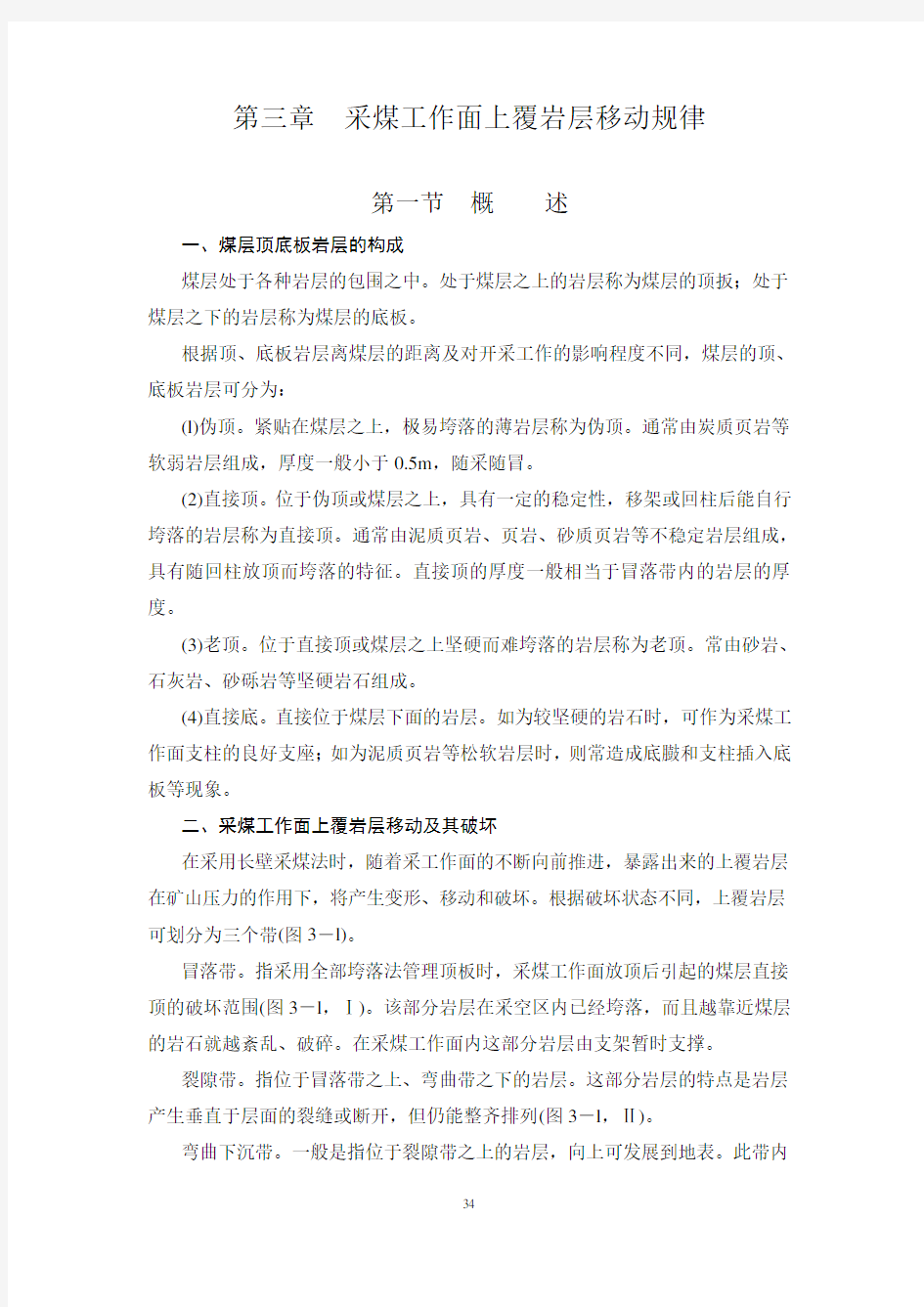

在采用长壁采煤法时,随着采工作面的不断向前推进,暴露出来的上覆岩层在矿山压力的作用下,将产生变形、移动和破坏。根据破坏状态不同,上覆岩层可划分为三个带(图3-l)。

冒落带。指采用全部垮落法管理顶板时,采煤工作面放顶后引起的煤层直接顶的破坏范围(图3-l,Ⅰ)。该部分岩层在采空区内已经垮落,而且越靠近煤层的岩石就越紊乱、破碎。在采煤工作面内这部分岩层由支架暂时支撑。

裂隙带。指位于冒落带之上、弯曲带之下的岩层。这部分岩层的特点是岩层产生垂直于层面的裂缝或断开,但仍能整齐排列(图3-l,Ⅱ)。

弯曲下沉带。一般是指位于裂隙带之上的岩层,向上可发展到地表。此带内

的岩层将保持其整体性和层状结构(图3-l,Ⅲ)。

生产实践和研究表明,采煤工作面支架上受到的力远远小于其上覆岩层的重量。只有接近煤层的一部分岩层的运动才会对工作面附近的支承压力和工作面支架产生明显的影响。所谓采煤工作面矿山压力控制,也就是对这部分岩层的控制。这部分岩层大约相当于上述三带中的冒落带和裂隙带的总厚度,一般为采高的6~8倍。

图3-1 采煤工作面上覆岩层移动分带示意图

采煤工作面上覆悬露岩层运动破坏的形式决定着矿山压力的显现规律及对控制的要求。上覆岩层自悬露发展到破坏,基本上有两种运动形式,即弯拉破坏和剪断破坏。

岩层弯拉破坏的发展过程如图3-2所示。随工作面的推进,上覆岩层悬露(图3-2a),在重力作用下弯曲(图3-2b),岩层弯曲沉降到一定程度后,伸入煤体的端部裂开(图3-2c),中部开裂(图3-2d),岩层冒落(图3-2e)。

悬露的岩层中部拉开后,是否发展至冒落,由其下部允许运动的空间高度所

决定。只有其下部允许运动的空间高度大于沉降岩层的可沉降值时,岩层运动才会由弯曲沉降发展至冒落。否则,岩层将弯曲下沉并与煤层底板(或底部已冒落岩层)接触。

在岩层可以由弯曲发展至破坏的条件下,由于其运动是逐步发展的,所以工作面矿压显现一般比较缓和。此时,支架应能支撑将要冒落岩层在控顶区上方的全部岩重,并能控制冒落岩层之上部分弯曲岩层的下沉量。

岩层剪断破坏的发展过程如图3-3。岩层悬露后只产生较小弯曲下沉,悬露岩层端部即开裂(图3-3a),在岩层中部未开裂(或开裂很少)的情况下,岩层大面积的整体塌垮(图3-3b)。

产生悬露岩层剪断破坏的条件是:当工作面煤壁推进至岩梁端部开裂位置附近时,断裂面上的剪应力超过一定限度,虽然其中部尚未开裂,但只要下部有少量运动空间,岩层即可能被剪断而整体塌垮。

这类破坏形式运动范围大、速度快,采煤工作面将受到明显的动压冲击。此时,如果支架工作阻力不足,极易发生顶板沿煤壁切下的重大冒顶事故。即使工作面顶板不垮落,也会发生台阶下沉,使支柱回撤工作非常困难。要控制这类顶板破坏,工作面支架必须有较高的初撑力,其工作阻力应能防止顶板沿煤壁线切断,而把切顶线推至控顶距之外。支柱的可缩量可按在煤壁处出现台阶下沉而支柱又不被压死考虑。

图3-3 岩层的剪切破坏形式

图3-4 断层对岩层破坏形式的影响

岩层的两种破坏形式随地质及开采条件的变化而相互转化。

(l)当工作面推至岩层端部开裂位置附近,提高推进速度可能会使原来呈弯拉破坏的岩层转变为剪切破坏的运动形式。这就是在日常来压比较均匀的工作面,

高产后往往出现切顶事故的原因。

(2)强制放顶改变坚硬岩层的厚度,可以排除整体塌垮的威胁,从而使剪切破坏形式转化为弯拉破坏形式。

(3)分层开采的厚煤层,如果分层间采用上行式开采程序,通过下部几个分层的开采,使坚硬(可能发生剪切破坏)的顶板岩层受到重复的采动影响,产生裂缝,大大减小突然剪断的可能性,从而可转化为弯拉破坏的运动形式。

(4)在工作面推进方向上遇到与煤壁平行的断层,使原来弯拉破坏的岩层可能向整体切断的运动形式转化(图3-4)。这是因为断层破坏了岩层的连续性,当工作面推到断层部位时,岩层悬露尚未达到中部裂断所必须的跨度,可能出现整体切断的危险。

第二节直接顶的移动规律

选择采煤工作面顶板管理方法、支架设计和选型,日常顶板管理等问题,都与采煤工作面直接顶有关。直接顶厚度(顶板冒落高度)的大小,决定着裂隙带发展的高度,也决定着各岩层稳定期的长短,对“三下采煤”、地表移动的控制设计等都有重要影响。

采煤工作面自开切眼开始推进后,直接顶岩层一般并不立即垮落。待推进一定距离,直接顶悬露面积超过其允许值后,才会大面积垮落下来。这称为直接顶的初次垮落(初次放顶)。初次放顶后,直接顶岩层随采煤工作面的推进而冒落。在正常推进过程中,直接顶是一种由采煤工作面支架支撑的悬臂梁。其结构特点是在推进方向上不能保持水平力的传递。因此,控制直接顶的基本要求是当其运动时,支架应能承担其全部重量。

一、直接顶厚度(冒高)的确定

直接顶的冒落高度有一定规律性,在一定的采动条件下有确定的数值。在同一岩层条件下,不同的采动条件、不同的开采程序和时空关系,可能有不同的冒高值。在此,我们仅讨论开采单一煤层或开采煤层顶分层时冒高值的预计方法。

目前,有关推断冒高值的方法基本上有两种:

1. 不考虑岩梁本身沉降值的推断方法

如图3-5所示,悬空的直接顶岩层由下而上冒落,一直发展到自然接顶为止。在自然冒落的发展过程中不考虑岩层本身的沉降值。

其冒高表达式推导如下:

∑h z +m =K ∑h z

由此导出的直接顶厚度∑h z 为:

∑h z 1

-=K m (3-1) 式中 m —采高,m ;

K —已冒落岩层的碎胀系数。

图3-5 不考虑岩层弯曲沉降时的冒高

这种推断方法对于厚度不大,强度不高的岩层覆盖的采煤工作面,特别是第一次来压阶段,计算结果与实际情况比较接近。

但是,这种方法没有考虑多数岩层冒落是由弯曲沉降发展而来的实际情况,没有考虑未冒落岩层本身的沉降。因此,还没有能完善地解释和表达冒高变化的各种情况。例如,对于实际冒落值为零的缓沉型采煤工作面,用该公式就无法做出解释。

2. 考虑岩层本身沉降的推断方法

这种方法认为,除整体切断岩层外,所有岩层的冒落都是由弯曲沉降运动发展而来的。因此,确定冒落高度必须考虑岩梁的沉降值和岩层变形能力的影响,以及下部允许运动空间的高度。

这种推断方法的几何模型如图3-6所示。

图中未冒落岩梁(h E )的沉降值满足下列表达式:

S A =m -∑h z (K A -1)≤S 0 (3-2)

式中 S A —岩梁实际沉降值;

S 0—该岩梁保持假塑性允许的沉降值;

m —采高;

∑h z —直接顶厚度(即冒落高度);

K A —岩梁触矸处已冒落岩层的碎胀系数。

由式3-2可推导出直接顶厚度∑h z 的表达式:

∑h z 1

--=

A A K S m (3-3) 其中 S A ≤S 0

对照图3-6可以发现,当用式3-3推断冒落高度时,要遵守S A 值与K A 值在同一地点选择的原则。可以用离煤壁任何位置处的数值代入都不影响计算结果。但是,绝不能认为S A 与K A 的值可以在任意位置选取。因为公式中规定S A ≤S 0,而S 0是保持该岩梁处于“假塑性”状态的运动极限值(沉降极限值)。因此,原则上S A 的取值位置是固定的,该位置应当是岩梁显著运动发生后,从下部开始触矸位置起,到运动被迫停止时整个触矸范围的反力中心。图中A 点。一般取K A =1.25~1.35。

图3-6 考虑岩层弯曲沉降时的冒落高度

二、影响直接顶厚度的主要因素

从式3-3可以看出,影响直接顶厚度的主要因素有:

1. 采高m 的影响

由式3-3可知,如果上覆岩层厚度都不大,强度和变形能力基本相同,则冒落高度与采高近似成正比。因此,在生产现场经常用改变采高的方法来控制采煤工作面矿山压力显现和上覆岩层破坏的范围。

应当注意的是,冒落高度并不随采高的变化而连续变化,一般说来,上覆岩层的冒落高度是跳跃式变化的。在推断冒高时应充分考虑上覆各岩层的厚度、岩性、强度、变形能力及层理等情况,注意找到冒高发生突变的位置。

2. 岩梁允许沉降值S 0及岩梁实际沉降值S A 的影响

由式3-3可知,在一定采高(m )条件下,S 0值对冒落高度影响很大。例如,当采高m =2m 时,如果取K A =1.25,则:

当S 0=S A =0时,

m 841

25.11==-=--=

∑m m K S m h A A z 当S 0=S A =0.5m 时, m 421

25.15.01==--=--=

∑m m m K S m h A A z 当S 0=S A =m 时, m 01

25.11=--=--=∑m m K S m h A A z 因此,必须对各类岩层的假塑性沉降值S 0进行认真的分析。一般认为,S 0的大小主要由岩层的厚度、强度及在推进方向上裂隙发育情况等因素决定。

图3-7 岩梁允许沉降值S 0

研究证明,对于结构简单的均质岩层,在不出现整体切断运动形式的情况下,岩层厚度越大,可能的S 0值也将越大。如图3-7所示,一般可认为,岩层断裂后形成三铰拱结构,当中部铰高于两端铰时,岩层保持传递岩梁状态;随着岩层弯曲沉降,当中部铰与两端铰在同一条直线上时,达到岩梁的极限沉降值S 0。S 0可由下式表示:

)tg cos(0

1-0C h h S ?= (3-4) 式中 S 0—岩梁的允许沉降值;

h —岩层厚度;

C 0—岩梁的运动步距。

当h 值相对于C 0小得很多时,0tg 0

1-≈C h 则S 0≈h 。 显然,只要知道上覆岩层的厚度分布情况,就可以确定冒落高度。例如图3-8所示的采场,采高为2.5m ,上覆岩层厚度分布情况为:h 1=1.5m ;h 2=1.0m ;

h 3=3.0m ;h 4=5.0m 。根据以上原理,不难推断出该采场的冒高为2.5m ,即冒到h 2为止,h 3仍处于假塑性岩梁状态,这是因为:

对h 1层:S 0=h 1=1.5m ,如保持h 1层不冒,则下部必须的冒落岩层厚度为:

m 41

25.15.15.210=--=--=A z K S m h 而该岩层下部实际冒落厚度为零,因此h 1必然冒落。

对h 2层:S 0=h 2=1.0m ,保持不冒下部岩层必须的冒落厚度为:

m 61

25.10.15.210=--=--=A z K S m h 而该岩层下部的岩层厚度仅有1.5m ,所以h 2必然冒落。

对h 3层,S 0=h 3=3.0m ,保持不冒落下部必须的冒落岩层厚度为:

0m 21

25.10.35.210<-=--=--=A z K S m h 即该岩层不会冒落。

在下部已冒2.5m 的情况下,其实际沉降值S A 为:

S A =m -h z (K A -1)=2.5-2.5×(1.25-1)=1.785m

图 3-8 采场冒高示例

3. 岩梁触矸处已冒岩层碎胀系数K A 的影响

岩层触矸处已冒落岩层的碎胀系数,是以确实对岩梁起到支承作用为前提的,绝不能采用岩层冒落后处于松散堆集状态的数值。初步证明,岩梁触矸处下部已冒岩层的碎胀系数,主要与下述条件有关:

1)岩层的岩石力学性质及结构情况。强度高、节理裂隙发育的砂岩或坚硬砂岩强制放顶时,K A =1.3~1.35;强度较低的一般岩层(粉砂岩、页岩等), K A

=1.25~1.28。

2)岩层破坏形式。如岩层垮落由弯曲沉降发展而来,可采用上述数值;岩层整体切断,K A 值可按l 考虑。

K A 值对冒高的影响也是必须注意的。由式(3-3)可知,K A 愈大,则冒高(h z ) 值愈小。当岩层坚硬,产生整体切断时,K A =1、h z =∞。表明上部软岩随其下部坚硬岩层整体塌落时,上覆岩层将冒到上部坚硬岩层为止,甚至达到地表。

4. 采空区顶板处理方法的影响

改变采空区顶板处理方法,可以改变冒高值,如:

l)采用充填法可以减小冒高值,当充填高度为Δh z 时,减少后的冒高值可用下式表示:

1

)(--?-=A A z z K S h m h (3-5) 式中符号意义同前。

显然,当充填高度Δh z 等于采高m 时,h z =0。

2)采用强制放顶可以将可能整体垮落的采场向一般采场转化。此时冒高值即为强制放顶的岩层厚度。可根据控顶要求,人为决定。

5. 开采程序的影响

在有整体垮落危险的坚硬顶板岩层条件下,实行反程序开采,可避免切落危险。因为先开采下分层或下部近距离煤层时,可使该岩层产生裂隙,待开采顶分层时呈弯曲沉降运动状态,冒高转化为零。因此,对由较坚硬岩层覆盖的厚煤层或近距离煤层,应试用反程序开采,以排除顶板剪断的威胁。

第三节 老顶的移动规律

老顶的特点是运动时对采煤工作面矿山压力显现有明显影响的传递岩梁的总合。第一次来压后,是一组在推进方向上能传递水平力的不等高裂隙梁。

对于老顶岩梁控制的基本要求是:防止由于老顶运动对采煤工作面产生动压冲击和大面积切顶事故发生,把老顶岩梁运动结束时在采场造成的顶板下沉量控制在要求的范围。如果老顶岩梁运动没有动压冲击,岩梁运动结束后的自由位态所造成的采场顶板下沉量满足生产要求,此时支架可不承担老顶岩梁的重量。换

句话说,对这部分岩梁,支架承担的压力大小取决于所控制的岩梁位态。

老顶的运动一般有两种形式:

1. 老顶的缓慢下沉

若采高较小,直接顶厚度较大,直接顶岩层可能呈不规则垮落而充满采空区。此时,老顶可能以缓慢下沉的形式运动。此外,若老顶岩层的节理、裂隙发育,允许塑性变形值较大时,老顶岩层也可能以缓慢下沉形式运动。

直接顶呈不规则或规则垮落时,如果其厚度较大,冒落后矸石基本上能充满采空区,使老顶岩层无运动空间,只能随已冒落矸石的逐渐压实而缓慢下沉。老顶岩层缓慢下沉时,破断的岩块之间互相啮合铰接,这时,老顶岩层将其自身和上部岩层的部分重量传递到前方煤壁和后方冒落矸石上,采煤工作面内的矿山压力显不现明显,对顶板管理有利。

2. 老顶呈长岩梁断裂

当直接顶厚度较小或工作面采高较大时,直接顶冒落后将不能充满采空区,在已冒落矸石与老顶岩层之间有一定的自由空间。自由空间的高度可由下式计算:

(3-6)

式中 Δ—已冒落矸石与老顶岩梁间距离;

∑h z —直接顶厚度;

m —采高;

K p —已冒落岩层碎胀系数,一般取1.3~1.5。

这时老顶的运动情况如下:

1) 老顶的初次垮落

直接顶初次垮落后,随工作面的不断向前推进,直接顶不断垮落下来,老顶的悬跨度不断增大,当达到一定跨度时,老顶岩层将在两端及中部逐渐裂开(图3-9a )。采煤工作面继续向前推进,若有足够的自由空间,老顶岩层将裂断并产生明显的沉降(图3-9b )。这时将对工作面产生较大影响,顶板下沉量增加、支架载荷增大、煤壁片帮。这就是老顶的初次垮落。由开切眼到老顶初次垮落时工∑∑?-+=?z

p z h K m h )()1(--=?∑p z K h m

作面推进的距离称为老顶的初次垮落步距。

老顶的初次垮落步距越大,工作面矿压显现就越剧烈,老顶控制也就越困难。初次垮落步距的大小,取决于老顶岩层的岩性、厚度和裂隙发育程度。一般情况下老顶的初次垮落步距为20~35m。

图3-9 老顶的初次垮落

2) 老顶的周期性垮落

如图3-10所示,初次垮落后,老顶岩层可视为一端嵌入煤壁,另一端悬于采空区的“悬臂梁”,它支撑着自身和上面比它强度低的岩层重量。随采煤工作面的继续向前推进,其悬露长度达到某一极限值时,将发生折断(在煤壁前方)、垮落,从而在采煤工作面内产生明显的矿压显现。这种现象,随工作面的推进将周期性地出现,称为老顶的周期性垮落。

图3-10 老顶的周期性垮落

第四节直接顶和老顶的相互转化

对同一采场,当地质条件、采动条件发生变化或改变采空区顶板的处理方法时,直接顶和老顶之间有可能相互转化。原属直接顶的岩层可能变成老顶。同样,原属老顶的岩层也可以转化为直接顶。搞清两者转化的原因和条件,是预测采煤工作面矿压显现的基础。根据需要,创造条件促进这种转化,是控制采煤工作面上覆岩层运动和矿压显现的手段。

直接顶与老顶的转化,即岩层运动形式的转化,已在第二章中简述,这里简单总结一下。

实践证明,可能造成直接顶和老顶相互转化的原因主要有以下几个方面:

1. 地质条件的变化。主要是岩层厚度和断层等构造的影响。

岩层厚度变小,其允许沉降值S0相应地减小,原处于老顶的岩层可能垮落;相反,岩层变厚,原垮落的岩层则可能向老顶转化。

大的断层构造,可以切断传递岩梁,使很大范围内的老顶向直接顶转化,如前所述,这是十分危险的。

2. 采动条件的变化。主要是采高和推进速度的变化。增加采高,允许岩梁

弯曲沉降的实际空间增大,可能造成S A>S0,因此,老顶中的岩梁可能转化为直接顶;相反,降低采高,原直接顶则可能转化为老顶。在同样采高条件下,如果因岩层的岩性或厚度变化而扩大了直接顶的范围,则允许岩梁运动的空间减小,运动减缓,由此影响采煤工作面的老顶范围会相应地减小;随着直接顶的变薄,老顶范围将相应扩大。

改变推进速度到一定限度,也可能造成两者间的转化。肥城大封矿八层煤,石灰岩顶板,在每日推进2m左右时不出现直接顶,而在同样采高条件下,当日推进速度超过4m后,厚度2m左右的最下层即发生冒落。

3. 改变采空区顶板处理方法。采用充填法减小岩层弯曲沉降的运动空间,可使S A 4.改变开采程序。厚煤层或近距离煤层的上部存在坚硬顶板时,可能出现整体切断现象。此条件下若采用反程序开采,则有可能使顶部分层的直按顶变为有预先形成裂隙的老顶。 第一章开采引起的岩层与地表移动 煤矿开采的三性特殊性、艰巨性和困难性; 特殊困难条件下的开采 三下一上(建筑物下、铁路下、水体下和承压水上);有冲击地压危险的煤层;有煤与瓦斯突出危险的煤层;三软煤层;深部;边角煤;极薄煤层。 采用特殊开采工艺方式 短壁开采;充填采煤;上行开采;水力采煤;煤与煤层气共采;煤的地下气化 1、下沉及变化规律 主断面内地表移动向量的铅直分量,用W表示。坐标O点:最大下沉值处的地表点W坐标轴向下为正,单位为mmx坐标轴向右为正,单位为mW=W(x)最大下沉值在盆地中央,Wo=W5; x增加,W由零增加到最大,而后又趋于零W(-x)=W(x);边界点由d0决定;下沉曲线凹凸分界的拐点处,下沉值约为最大值的一半 2、倾斜 倾斜是指地表单位长度内下沉的变化,用i表示单位为mm/m,i坐标轴向下为正 倾斜是地表下沉的一阶导数,i(x) 正负号的决定:① i=tga 下沉曲线的切线与x轴正向所夹锐角为+a时,倾斜为正; 下沉曲线的切线与x轴正向所夹锐角为-a时倾斜为负。 倾斜的正负号的物理意义;垂直于地表下沉曲线的杆状物倾倒的趋向与x轴正向相同时,倾斜为正;杆状物倾倒的趋向与x 轴负向相同时倾斜为负。 3、水平移动 水平移动-地表移动向量的水平分量,用U表示,单位为mm,U=U(x),有两组方向不同的水平移动 规定:正值的水平移动与x轴的正方向一致 负值的水平移动与x轴的负方向一致 水平移动U(x)和倾斜i(x)的变化趋势同步他们之间相差一个有单位的比例系数B 4、曲率 地表单位长度内倾斜的变化,用K表示,单位为mm/m2或 10-3/m。 曲率坐标轴向上为正 . 正负号 倾斜曲线的切线与x轴正向所夹锐角为+a时,曲率为正; 倾斜曲线的切线与x轴正向所夹锐角为-a时曲率为负。 曲率正负号的物理意义 ; 正曲率的物理意义是地表下沉曲线在地面方向凸起或在煤层方向下凹.负曲率的物理意义是地表下沉曲线在地面方向下凹或在煤层方向凸起 5、水平变形 水平变形—单位长度上水平移动的变化 用 e 表示,坐标向上为正,单位:mm/m 正负号 用tga,水平移动曲线的切线与x轴正向所夹锐角为+a时,曲率为正; 水平移动曲线的切线与x轴正向所夹锐角为-a时曲率为负。 水平变形正负号的物理意义 . 水平变形正值的物理意义为地表受拉伸变形,负值的物理意义为地表受压缩变形。 水平变形的变化规律 两个相等的正极值和两个相等的负极值 正极值为最大拉伸值,位于边界点和拐点之间; 负极值为最大压缩值,位于两个拐点之间; 盆地边界点、拐点和中点处水平变形为零; 岩层及地表移动的各种参数(08-12-2修订) 通过地表移动观测确定地表移动参数: 边界角:在充分采动或接近充分采动条件下,地表移动盆地主断面上盆地边界点(下沉值为10mm)至采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角。考虑松散层时,还要根据松散层移动角确定。 移动角:在充分采动或接近充分采动条件下,地表移动盆地主断面上三个临界变形值中最外边的一个临界变形值点至采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角。考虑松散层时,还要根据松散层移动角确定。 三个临界变形值为:倾斜变形3mm/m;水平变形2mm/m;曲率变形0.2mm/m2。 裂缝角:在充分采动或接近充分采动条件下,地表移动盆地内最外侧的地表裂缝至采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角。 充分采动角:在充分采动条件下,地表移动盆地平地边缘点至采空区边界连线与煤层在采空区一侧的夹角。 以上各角又都分为上山、下山和走向三角。 最大下沉角:非充分采动时,地表移动盆地中心区的最大下沉点至采空区中心点的连线与水平线在下山方向的夹角。充分采动 时,在松散层不厚情况下,可依据上下山充分采动角作两直线,其交点至采空区中点连线与水平线在下山一侧的夹角。 开采影响传播角:充分采动时,倾向主断面上地表最大下沉值与该点水平移动值的比值的反正切值。 关于最大下沉角和开采影响传播角,有些书和文章不加区分,其实从以上《规程》中的定义来看,一个通过作图得到,一个通过计算得到,二者从数值上是很可能不同的。 地表移动计算参数: 下沉系数:充分采动时,地表最大下沉值与煤层法线采厚在铅垂方向投影长度的比值。 水平移动系数:充分采动时,走向主断面上地表最大水平移动值与地表最大下沉值的比值。 主要影响角正切:走向主断面上走向边界采深与其主要影响半径之比。在概率积分法预计时,不用边界角、移动角和裂缝角作为预计参数而一般采用主要影响角正切作为预计参数。 注意:主要影响角与下山移动角是不同的概念。 拐点偏距:下沉曲线的几何拐点与煤壁在水平方向上的偏离距离(偏向采空区)。 对于以上计算参数,《规程》给出了根据地表移动观测站数据计算的方法。对于缺少实际观测资料的矿区,可采用覆岩综合评价系数P及地质、开采技术条件来确定地表移动计算参数(见《规程》)。《规程》还给出了煤层群条件下,如果下层煤开采的影 一、重要概念 1矿山压力、2 矿山压力显现、3矿山压力控制、4原岩应力、5支承压力、6老顶、7直接顶、8直接顶初次垮落、9顶板下沉量、10老顶初次来压、11周期来压、12关键层、13开采沉陷、14充分采动与非充分采动、15岩层移动角、16岩层变形、17沿空留巷、18沿空掘巷、19锚固力、 20软岩、 21顶板大面积来压、22浅埋煤层、23放顶煤开采。 二、简答与分析论述 1. 简述原岩应力场的概念及主要组成部分。 2. 原岩应力分布的基本特点 3. 支承压力与矿山压力的区别? 4. 煤柱下方底板岩层中应力分布特点及其实际意义? 5. 简述岩石破碎后的碎胀特征及其在控制顶板压力中的作用? 6. 分析采场上覆岩层结构失稳条件 7. 分析加快工作面推进速度与改善顶板状况的关系。 8. 试分析开采深度对采场矿山压力及其显现的影响。 9. 老顶破时在岩体内将引起什么性质的挠动,其特点是什么?有何实用意义? 10. 简述回采工作面周围支承压力分布规律。 11.是否矿山压力大矿山压力显现也必然强烈,试举例说明。 12. 简述我国缓倾斜煤层工作面顶板分类方案。 13. 支撑式、掩护式、支撑掩护式液压支架结构特征及适用范围。 14. 简述采场支架与围岩关系特点。 15. 分析采场支架工作阻力与顶板下沉量“P-△L”曲线关系 16. 试分析综采面支护质量监测对于改善工作面支架—围岩关系,确保工作面高产高效的作用。 17. 简述开采后引起的上覆岩层的破坏方式及其分区。 18. 简述绿色开采技术体系,关键层的作用。 19. 简述控制岩层移动的技术。 20. 为什么说锚注支护是软岩巷道支护的新途径? 21. 采区平巷在其服务期内沿走向的矿压规律有哪些?采动影响带的前影响区和后影响区内矿压显现时间和机理有何不同? 22. 沿空留巷矿压显现基本特征?与沿空掘巷矿压显现的主要区别? 23. 跨巷回采卸压的基本原理? 24. 画出巷道支架与围岩相互作用关系示意图,并分析支架与围岩的相互作用原理。 25. 高强度螺纹钢锚杆组成及其经常与之组合使用的支护材料。 26. 如何根据锚杆对围岩的约束方式定义锚杆锚固力? 27. 简述软岩巷道变形力学机制。 28. 简述影响顶煤冒放性的主要因素,提高顶煤冒放性的主要措施。 地表残余沉陷变形机理数值模拟与预计参数分析 易四海 (中煤科工集团唐山研究院有限公司,河北唐山063012) [摘要]采用数值模拟计算,通过对覆岩移动过程的模拟研究,指出了地表沉陷由岩体变形 破坏到岩体密实沉陷的发展过程,揭示了岩体密实沉陷延续是引起地表残余沉陷变形的机理;通过对岩体密实阶段地表沉陷分布规律的模拟研究,证实地表残余变形可以用概率积分法进行预计。根据数值模拟及现场实测数据,确定了长壁开采条件下地表残余沉陷变形的概率积分法预计参数。 [关键词] 残余沉陷变形;数值模拟;沉陷过程;预计参数;长壁开采 [中图分类号]TD325 [文献标识码]A [文章编号]1006-6225(2016)02-0029-04Forecast Parameters and Numerical Simulation of Mechanism of Surface Residual Subsidence Deformation YI Si-hai (CCTEG Tangshan Research Institute ,Tangshan 063012,China ) Abstract :Overburden strata movement process was studied by numerical simulation ,the results showed that surface subsidence expe- rienced the process that from rock mass deformation to rock mass subsidence ,it revealed that rock mass subsidence development was reasons that induced surface residual subsidence deformation.Surface residual deformation could be predicted by probability integral method according numerical simulation of surface subsidence distribution law during rock mass subsidence stage.On the basis of numer-ical simulation and measured data ,predicting parameters of probability integral method of surface residual subsidence deformation with long wall mining situation were confirmed. Key words :residual subsidence deformation ;numerical simulation ;subsidence process ;predicting parameters ;long wall mining [收稿日期]2015-08-19 [DOI ]10.13532/https://www.doczj.com/doc/4b8505669.html,11-3677/td.2016.02.009[基金项目]国家自然科学基金项目(51474129) [作者简介]易四海(1980-),男,湖北公安人,副研究员,博士,主要从事开采沉陷规律与“三下”采煤方面的研究工作。[引用格式]易四海.地表残余沉陷变形机理数值模拟与预计参数分析[J ].煤矿开采,2016,21(2):29-32. 开采沉陷延续时间较长,地表将在很长时间内存在残余沉陷变形,对采煤塌陷区地表新建建 (构)筑物产生不利影响。因此,了解和掌握采煤塌陷区地表残余沉陷规律十分重要。但是,限于采 煤塌陷区地表残余沉陷延续时间长、数值较小,一般难以用实测方法掌握其全部发展规律。目前,对采煤塌陷区地表残余沉陷变形的预测已有了一些研究 [1-3] ,对采煤塌陷区建设利用具有一定的指导意义,但在对残余沉陷变形预测参数取值时大多凭经验,缺乏足够的理论支持,给采煤塌陷区地表建筑带来了一定的安全隐患。 为此,本文采用数值模拟计算,研究覆岩移动过程及地表残余沉陷变形的分布规律,依据实测数据建立地表残余沉陷变形的预计方法并确定相关参数,为采煤塌陷区地表安全利用提供理论依据。1 采煤沉陷数值模拟 采用离散元法进行模拟试验。试验设计煤层采厚M =3.0m ,采宽L =125m ,倾角α=0?,采深 H 0=100m ,松散层厚度H s =20m ,基岩厚度H j = 80m ,基岩由砂岩、泥岩和砂质泥岩等岩性组成。 图1为数值计算模型网格剖分图 。 图1 数值计算模型剖分 1.1地表沉陷过程 地下煤层采出后引起的地表沉陷是一个时间和空间过程。由于地表沉陷孕育与发展过程非常复杂,许多学者从不同的角度对其进行了研究 [4-6] , 这些研究多从地表点的移动量及剧烈程度的角度进 行描述。而实际上,地表移动是岩层移动的延伸和表象,岩层移动是发生在岩体内部的力学现象,只有从岩层移动的角度来研究地表沉陷过程才能真实揭示岩层与地表移动的机理与规律。 图2为数值模拟采空区上方不同高度岩层内测 9 2第21卷第2期(总第129期) 2016年4月煤矿开采 COAL MINING TECHNOLOGY Vol.21No.2(Series No.129) April 2016 中国煤炭期刊网 w w w .c h i n a c a j .n e t 第三章采煤工作面上覆岩层移动规律 第一节概述 一、煤层顶底板岩层的构成 煤层处于各种岩层的包围之中。处于煤层之上的岩层称为煤层的顶扳;处于煤层之下的岩层称为煤层的底板。 根据顶、底板岩层离煤层的距离及对开采工作的影响程度不同,煤层的顶、底板岩层可分为: (l)伪顶。紧贴在煤层之上,极易垮落的薄岩层称为伪顶。通常由炭质页岩等软弱岩层组成,厚度一般小于0.5m,随采随冒。 (2)直接顶。位于伪顶或煤层之上,具有一定的稳定性,移架或回柱后能自行垮落的岩层称为直接顶。通常由泥质页岩、页岩、砂质页岩等不稳定岩层组成,具有随回柱放顶而垮落的特征。直接顶的厚度一般相当于冒落带内的岩层的厚度。 (3)老顶。位于直接顶或煤层之上坚硬而难垮落的岩层称为老顶。常由砂岩、石灰岩、砂砾岩等坚硬岩石组成。 (4)直接底。直接位于煤层下面的岩层。如为较坚硬的岩石时,可作为采煤工作面支柱的良好支座;如为泥质页岩等松软岩层时,则常造成底臌和支柱插入底板等现象。 二、采煤工作面上覆岩层移动及其破坏 在采用长壁采煤法时,随着采工作面的不断向前推进,暴露出来的上覆岩层在矿山压力的作用下,将产生变形、移动和破坏。根据破坏状态不同,上覆岩层可划分为三个带(图3-l)。 冒落带。指采用全部垮落法管理顶板时,采煤工作面放顶后引起的煤层直接顶的破坏范围(图3-l,Ⅰ)。该部分岩层在采空区内已经垮落,而且越靠近煤层的岩石就越紊乱、破碎。在采煤工作面内这部分岩层由支架暂时支撑。 裂隙带。指位于冒落带之上、弯曲带之下的岩层。这部分岩层的特点是岩层产生垂直于层面的裂缝或断开,但仍能整齐排列(图3-l,Ⅱ)。 弯曲下沉带。一般是指位于裂隙带之上的岩层,向上可发展到地表。此带内 小数点移动引起的变化规律 《小数点移动引起小数大小的变化》教案 一、教学内容:小数点移动引起小数大小的变化P43——P45 二、教学目标: 1.理解并掌握小数点位置移动引起小数大小的变化规律。 2.能运用小数点移动引起小数大小变化规律进行计算,解决简单的实际问题。 3.通过总结规律的过程,培养观察比较、概括的能力。 三、教学重难点 重点:发现并掌握小数点移动引起小数大小的变化的规律。难点:理解小数点位置的移动为什么引起小数大小的变化。 四、教学准备 多媒体课件 五、教学过程 (一)导入新授 1.复习旧知。 1米=()分米=()厘米=()毫米 2.如果不改变数字,怎样改变68.32的大小?可以变成那些数字? 3.导入新课。 师:有没有听过西游记的故事?谁能把这四幅图连贯地讲一个小故事? 从图中,你得到了哪些数学信息呢? 小数点的位置移动了,小数的大小到底发生了怎样的变化?今天我们就来研究小数点移动带来的小数的大小变化。 板书课题:小数点移动引起小数大小的变化。 (二)探索发现 第一环节探究规律 教学例1。 1.小数点移动后引起小数怎样的变化? 把0.009m的小数点向右移动一位、两位、三位……小数的大小有什么变化? (1)0.009m等于多少毫米?(板书:0.009m= 9mm) (2)移动0.009m的小数点。 向右移动一位,变为多少毫米?大小发生了怎样的变化?(板书:0. 09m= 90mm,扩大到原来的10倍) 向右移动两位,原来变为多少?是多少毫米?大小有什么变化? (板书:0. 9m= 900mm,扩大到原来的100倍) 向右移动三位,原来又变成多少?是多少毫米?大小又发生了怎样的变化? (板书:9m= 9000mm,扩大到原来的1000倍) 师:小数点可不可以向右移动四位、五位甚至更多位?(可以,所以我们要在移动位数和扩大倍数的后边点上省略号)2.观察比较。 小数点移动引起小数大小的变化规律教学设计 闸岗镇中心学校覃杰明 教学内容分析: 《小数点移动引起小数大小的变化规律》是人教版四年级下册第四单元的其中一个内容,学生在学习了小数的意义、小数的性质和大小比较的基础上编排的,学生在三年级下学期已经初步认识小数的读与写,本节课在学习了小数的意义、小数的性质和大小比较的基础上,对小数点移动引起小数的大小变化规律进行探索,突出法则、规律,为下面学习解决生活中的小数、小数与单位换算两个内容奠定学习的基础,也为今后学习小数乘除法计算打下基础。 学情分析: 1、学生在三年级下学期已经接触到小数,能学会小数的读写,在本单元前几节课对小数的意义、小数的基本性质和大小比较进一步有了深刻的认识,能比较小数的大小,为本节课《小数点移动引起小数大小的变化规律》打下基础。 2、学生的生活经验是可利用资源。我在课前调查学生是否看过西游记,很多同学都喜欢,都对孙悟空的金箍棒产生好奇,知道金箍棒的长短可以伸缩,但是不知道其中的奥妙。因此我在这节课的教学设计上进行激趣导入,引入西游记的金箍棒短视频,出示连环画的故事形式,呈现孙悟空变长金箍棒打牛魔王的情景,让学生直观感知小数点的移动与金箍棒长度的变化是有关系的,整个过程通过观察、探究、交流、比较、总结寻找小数点移动引起小数大小的变化规律。 教学内容:人教版教科书43页《小数点移动引起小数大小的变化规律》例1. 教学目标: 1. 能说出小数点位置移动引起小数大小的变化。 2. 通过观察、比较,总结出小数点移动的变化规律。 教学重点、难点: 小数点位置移动引起小数大小的变化规律,归纳“规律”的过程,既是教学的重点,又是学生学习的难点。 教学活动过程: 一、激趣导入:(课件剪辑的视频) 观看西游记金箍棒的伸缩变化。你们想知道孙悟空的金箍棒长短是怎样变化吗?这节课我们一起来学习。板书:小数点位置移动引起小数大小的变化规律 二、新知探究 1、看故事(课件演示)孙悟空的金箍棒长短发生什么变化?怎样变化的? 2、新课探究:观察0.009m→0.09m→0.9m→9m,你发现什么?小数点移动与金箍棒的长短有什么关系? 例1 把0.009米的小数点向右移动一位、两位、三位......小数的大小有什么变化? 上 往 下 观 察 1、充分采动的概念防治煤矿开采引起地表沉陷的主要措施有哪些? 什么是充分采动?防治煤矿开采引起地表沉陷的主要措施有哪些? 充分采动:当采空区尺寸(长度和宽度)相当大时,地表最大下沉值达到该地质条件下应有的最大值,不再随开采范围扩大而增加,此时的采动称为充分采动。 1、留煤柱开采。 1)部分开采。 (1)条带开采。沿煤层走向或倾向,将开采区域划分为若干个宽度相等或不等的条带,开采一条,保留一条,利用留下的煤柱支撑顶板,以达到减小地表沉陷的目的。成功关键在于合理设计采宽与留宽,确保覆岩主关键层和留设煤柱的稳定性。 (2)房柱式开采。在煤层内开掘一些列煤房,留下近似于矩形的煤柱来支承顶板,达到控制顶板和减轻地表沉降的目的。 2)留设保护煤柱。地面存在重要的需要保护建(构)筑物时,在其下部对应煤层的合理位置预留一定尺寸的煤柱,使岩层移动影响边界达不到该建(构)筑物。煤柱留设主要根据具体矿井条件和岩层移动角等参数进行设计。 2、充填开采。 1)采空区充填。即用充填料充填已采空间,相当于减小煤层开采厚度。按运送充填物料动力的不同分水力、风力、机械和自溜充填;按充填材料分为水砂、矸石、膏体充填。 2)覆岩离层区充填。利用岩移过程中覆岩内形成的离层空洞,总钻孔向离层空洞充填外来材料来支撑覆岩,从而减缓覆岩移动往地表的传播。 3、调整开采工艺和参数。 1)协调开采:根据开采引起地表移动与变形的分布规律,通过合理的开采布局、开采顺序、方向、时间等方法减缓和减少开采引起的地表变形。 ①减小开采边界影响的叠加。 ②多工作面协调开采。 ③对称背向开采。 2)控制开采 ①限厚开采。 ②分层间歇开采。 2、简述岩层移动规律 采用全部垮落法管理采空区的情况下,根据采空区覆岩移动破坏特点,可以分为“三带”,即垮落带、裂隙带、弯曲带。其特点如下 垮落带:破断后的岩块呈不规则垮落,排列也极不整齐,松散系数比较大,一般可达1.3之1.5.经重新压实后,碎胀系数可降到1.03左右。 裂隙带:岩层破断后,岩块仍整齐排列的区域即为裂隙带。它位于冒落带之上,由于排列比较整齐,因此碎胀系数比较小。关键层破断块体有可能形成“砌体梁”结构。垮落带与裂隙带合称为“两带”又称“导水裂隙带”,意指上覆岩层含水层位于“两带”范围内,将会导致岩体水通过岩体破断后的裂缝流入采空区和回采工作面。 “两带”高度与岩性和煤层采高有关,覆岩岩性越坚硬,高度越大。 弯曲带:自裂缝带顶界到地表的所有岩层称为弯曲带。弯曲带内岩层移动的显著特点是,岩层移动过程的连续和整体性,即裂缝带顶界以上至地表的岩层移动是成层地、整体性地发生的,在垂直刨面上,其上下各部分的下沉值很小。若存在厚硬的关键层,则可能在弯曲带内出现离层区。 第一章地表移动和变形规律 第一节开采引起的岩层和地表移动 一、开采引起的岩层移动和破坏 (一)岩层移动和破坏过程 在地下煤层被采出前,岩体在地应力场作用下处于相对平衡状态。当部分煤层被采出后,在岩体内部形成一个采空区,其周围岩体应力平衡状态受到破坏,引起应力重新分布,从而使岩体产生移动、变形和破坏,直至达到新的平衡。随着工作面的推进,这一过程不断重复。这是十分复杂的物理、力学变化过程,也是岩层产生移动和破坏过程,这一过程和现象称为岩层移动(Strata Movement)。 为了便于理解,以近水平煤层开采为例,说明岩层移动和破坏过程和应力状态的变化。当地下煤层开采后,采空区直接顶板岩层在自重应力及上覆岩层重力的作用下,产生向下的移动和弯曲。当其内部应力超过岩层的应力强度时,直接顶板首先断裂、破碎,相继冒落,而老顶岩层则以梁、板的形式沿层面法向方向移动、弯曲,进而产生断裂、离层。随着工作面向前推进,受到采动影响的岩层范围不断扩大。当开采范围足够大时,岩层移动发展到地表,在地表形成一个比采空区范围大得多的下沉盆地,如图1-1所示。 由于岩层移动和破坏的结果,使采空区周围应力重新分布,形成增压区(支承压力区)和减压区(卸载压力区)。在采空区边界煤柱及其边界上、下方的岩层内形成支承压力区,其最大压力为原岩应力场的3~4倍。由于支承压力的作用,使该区煤柱和岩层被压缩,有时被压碎,煤层被挤向采空区。如图1-2所示。由于增压的结果,使煤柱部分被压碎,支承载荷的能力减弱,于是支承压力峰值区向煤壁深处转移。在回采工作面的顶、底板岩层内形成减压区,其应力小于采前的正常压力。由于减压的结果,使下部岩层发生弹性恢复变形。上部岩体由于受下部岩体移向采空区的结果,可能在顶板岩层内形成离层,而底板岩层在采空区范围内卸压,在煤柱范围内增压,两种压力作用的结果,可能出现采空区地板向采空区隆起的现象。 (二)岩层移动和破坏的形式 在岩层移动过程中,采空区周围岩层的移动和破坏形式主要有以下几种:1.弯曲 弯曲是岩层移动的主要形式。当地下煤层被开采后,从直接顶板开始岩层整体沿层面法线方向弯曲,直到地表。此时,有的岩层可能会出现断裂或大小不一的裂隙,但不产生脱落,保持层状结构。 2.垮落 垮落(又称冒落)这是岩层移动过程中最剧烈的形式,通常只发生在采空区直接顶板岩层中。当煤层采出后,采空区附近上方岩层弯曲而产生拉伸变形。当拉伸变形超过岩层的允许抗拉强度时,岩层破碎成大小不一的岩块,无规律地充填在采空区,此时,岩体体积增大,岩层不再保持其原有的层状结构。 3.煤的挤出 采空区边界煤层在上覆岩层强大的压力作用下,部分煤体被压碎挤向采空区,这种现象称为煤的挤出(又称片帮)。由于增压区的存在,煤层顶底板岩层 小数点的移动引起小数大小的变化规律教学设计(二)一、教学目标 1.理解并掌握利用小数点移动引起小数大小变化的规律将一个数扩大到这个数的10倍、100倍、1000倍….. 或缩小到原来的…….的计算方法。能解决简单的实际问题。 2.学生通过动手操作、观察课件的直观演示和利用已有知识,理解算理掌握算法。培养学生的逻辑思维能力。 3.在移动小数点过程中,培养学生认真的习惯。 二、教学重点 将一个数扩大到这个数的10倍、100倍..或缩小到原来的…….的计算方法。 三、教学难点 正确移动小数点 四、教具准备 课件方格图 五、教学过程 (一)将一个数扩大10、100、1000倍的计算方法 1.教学例6。把0.01平方米扩大到它的10倍、100倍、1000倍 (1)“把0.01米扩大到它的10倍”是什么意思? (就是求10个0.01是多少) (2)学生活动:在方格图中用阴影部分表示出 0.01,再表示 出10个0.01。 (3)学生展示,教师再用课件演示帮助理解 (4)怎样列式? 0.01×10 为什么用乘法(因为是求10个0.01是多少?) (5)答案是多少?为什么是0.01 ? 学生可能出现两种方法写出得数 方法a.利用计数单位之间的进率得出答案是0.1。 b.利用小数点移动引起小数大小的变化规律。因为小数点向右移动一位,小数就扩大到它的10倍,所以将0.01的小数点向右移动一位得到0.1。 (6)板书:0.01×10=0.1 (7)自己试着将0.01米扩大到它的100倍,1000倍。 (8)全班交流汇报。 学生汇报时要说清a.怎样列式,为什么这样列式?b.得多少?你是怎样写出得数的。 板书:0.01×100=1 0.01×1000=10 2.将1.45扩大到它的10倍、100倍、1000倍。 板书:1.45×10=14.5 矿山压力与岩层控制习题答案 一、名词解释: 1、老顶:通常把位于直接顶之上对采场矿山压力直接造成影响的厚而坚硬的岩层称为老顶。 2、顶板下沉量:一般指煤壁到采空区边缘裸露的顶底板的相对移近量,顶底板的相对移近量。 3、原岩应力:存在于地层中未受工程扰动的天然应力称为原岩应力。 4、周期来压:由于裂隙带岩层周期性失稳而引起的顶板来亚现象称为工作面顶板的周期来压。 5、回采工作面:在煤层或矿床的开采过程中,一般把直接进行采煤或采有用矿物的空间称为回采工作面,简称采场。 6、直接顶:一般把直接位于煤层上方的一层或几层性质相近的岩层称为直接顶。 7、矿山压力:由于矿山开采活动的影响,在巷硐周围岩体中形成和作用在巷硐支护物上的力定义为矿山压力。 8、矿山压力显现:由于矿山压力作用使巷硐周围岩体和支护物产生的种种力学现象统称为矿山压力显现。 9、矿山压力控制:所有减轻,调节,改变和利用矿山作用的各种方法,均叫做矿山压力控制。 10、老顶初次来压:当老顶悬露达到极限跨距时,老顶断裂形成三铰拱式的平衡,同时发生已破断的岩块回转失稳有时可能伴随滑落失稳,从而导致工作面顶板急剧下沉,此时,工作面支架呈现受力普遍 加大的现象称为老顶初次来压。 11、支承压力:在岩体内开掘巷道后,巷道围岩必然出现应力重新分布,一般将巷道两侧改变后的切向应力增高部分称为之承压力。12、关键层:将对上覆岩层局部或直至地表的全部岩层活动起控制作用的岩层称为关键层。 13、冲击能指数:在单轴压缩状态下,煤样全“应力---应变”曲线峰值C前所积聚的变形能Es与峰值后所消耗的变形能Ex之比值。 13、沿空留巷:在上区段工作面采过后,通过加强支护或采用其他有效方法,将上区段工作面运输平巷保留下来,供下区段工作面回采时作为回风平巷。 14、沿空掘巷:回采工作面采过后,沿采空区边缘掘进的巷道。 15、软岩:是一种特定环境下的具有显著塑性变形的复杂岩石力学介质。 16、底鼓:底板向上鼓起的现象。 17、煤矿动压现象:煤矿开采过程中,在高应力状况下积聚有大量弹性能的煤或岩体在一定的条件下发生破坏,冒落或抛出,使能量突然释放,呈现声响,震动以及气浪等明显的动力效应,这些现象通称为煤矿动压现象。它有三种形式:冲击矿压,顶板大面积来压,煤与瓦斯突出。 18、冲击矿压:冲击矿压是聚积在矿井巷道和采场周围煤岩体中的能量突然释放,在井巷发生爆炸性事故,产生的动力将煤岩抛向巷道,同时发出强烈声响,造成煤岩体振动和煤岩体破坏,支架和设备损坏, 第十三章岩层移动与保护煤柱 一、学习目的与要求 1.了确岩层与地表移动概念。 2.掌握保护煤柱的留设方法 二、课程内容与知识点 第一节岩层与地表移动概念 一、概述 当采空区范围很大时,岩层移动过程发展到地表,在地表形成一个范围较大的洼地。这个洼地就是通常所说的地表移动盆地。 影响岩层与地表移动的因素很多,主要有岩石的物理力学性质;煤层的倾角、开采煤层的厚度及开采深度;采空区的形状、大小及采煤方法;地表的地形条件以及地质构造、水文地质条件,等等。它们综合影响着岩层与地表移动过程。为了工程上的需要,人们把上覆岩层的移动形态划分为冒落带Ⅰ、裂隙带Ⅱ和弯曲带Ⅲ(图13-1)。 根据岩层与地表移动的规律,研究建筑物下、铁路下、水体下(简称三下)的采煤方法与措施,以便安全、合理地开采出地下煤炭资源。 二、地表移动盆地与移动角 研究岩层与地表移动的主要任务,就是观测移动盆地的变形规律,确定各种移动参数。 1.移动盆地的特征 移动盆地的形状,主要取决于采空区的形状和煤层的倾角。当采空区为长方形时,移动盆地大致车工椭圆形,其面积总是大于采空区的面积。当开采水平煤层时,移动盆地的中心即为采空区的中心;当开采倾斜煤层时,移动盆地向下山方向便宜,地表移动盆地和采空区的位置互不对称(图13-2和13-3)。 2.移动盆地的主断面 为了表示移动盆地的特征,通过移动盆地的最大下沉点,分别作平行于煤层走向和倾向的断面,称为走向主断面和倾向主断面。主断面上既可以反映出移动盆地的最大范围,又可以反映出地表的最大移动量。这样,我们就可以沿主断面设置地表移动观测站,研究移动盆地的变形规律。 倾向主断面的位置在采空区的中央;走向主断面的位置,可由图13-3中的θ角来决定,θ角为倾向主断面舢板感最大下沉点与采空区中心连线的倾角,称为最大下沉角。 θ角值可以从实际观测资料中求得,也可以按下列近似公式计算: 当α<45°时,θ=90°-0.5α 当α>45°时,θ=90°-(0.4~0.2)α 式中α——煤层倾角。 教材简析: 学生在前面的学习中已经初步体会了一位小数与十分之几的分数间的联系;还教学了分数的知识,学生初步理解了十分之几、百分之几等分数的意义。这些都是继续教学小数知识的必要基础。本单元系统的教学小数知识,将使学生建立比较完善、比较深刻的小数概念。 1、充分利用学生已有的经验,教学小数的知识。这些经验包括以元为单位的小数所表示的金额,以米为单位的小数所表示的长度等,都是学生在生活中已经初步认识了的。这些经验能支持学生理解小数的意义,发现小数的性质,进行比较小数大小的活动,从而实现感性认识到理性认识的飞跃。 2、数形结合,教学小数的知识。小数的意义是比较抽象的数学概念,小数的性质也是抽象的数学规律,小学生掌握这些知识是有一定困难的。如果把抽象的数学知识与具体的图形联系起来,挖掘和利用概念中的直观成分,能有效的降低教学的难度。教材编写时充分注意了这一点,如用大正方形表示整数“1”,它的十分之几,百分之几分别表示成一位小数、两位小数;依托直尺显示几厘米是百分之几米,是零点零几米;在数轴上建立点与相应的一位小数、两位小数的联系……这些都有助于学生领会小数的知识。 3、始终把小数的意义作为教学重点。本单元编排的四部分教学内容是循序渐进的,小数的意义是进一步教学小数性质、比较小数大小的规则、改写大数的方法的基础,后面三个内容的教学又促进了小数概念的逐步清晰、逐步深化。 4、选择大量有意义的现实数据。如:普通食品、常用物品的价钱,我国部分大城市的人口数,反映我国经济发展和科技进步的数据,集知识性、应用性、思想教育为一体。 教学目标: 1、使学生理解小数的意义,认识小数的记数单位,能正确读写小数。 2、使学生掌握小数的性质和小数点位置移动引起小数大小变化的规律。能够比较小数 的大小。 3、使学生能够利用小数将一个较大的数改写成以万或以亿作单位的数。 4、使学生掌握用四舍五入法求小数的近似数的方法。能按要求正确地求出小数的近似 数。 教学重点: 1、理解小数的意义。 2、掌握小数的性质和小数点位置移动引起小数大小变化的规律。 教学难点: 理解小数的意义、掌握小数的性质。 教学策略: 1、以两位小数的意义为主要研究对象,向前联系一位小数与整数,往后发展到三位小数和四位小数,逐渐形成比较完整的小数概念以及记数方法。 2、教学小数的性质,突出对性质的体验。首先体验性质的合理,然后体验性质的应用。 3、比较小数的大小,淡化统一的法则,鼓励个性化思考。 教具学具准备: 多媒体课件 课时安排:8课时 第一课时 教学内容: 小数的意义。 小数点移动引起的变化 规律 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】 《小数点移动引起小数大小的变化》教案 一、内容:小数点移动引起小数大小的变化P43——P45 二、目标: 1.理解并掌握小数点位置移动引起小数大小的变化规律。 2.能运用小数点移动引起小数大小变化规律进行计算,解决简单的实际问题。 3.通过总结规律的过程,培养观察比较、概括的能力。 三、教学重难点 重点:发现并掌握小数点移动引起小数大小的变化的规律。 难点:理解小数点位置的移动为什么引起小数大小的变化。 四、教学准备 多媒体课件 五、教学过程 (一)导入新授 1.复习旧知。 1米=()分米=()厘米=()毫米 2.如果不改变数字,怎样改变的大小可以变成那些数字 3.导入新课。 师:有没有听过西游记的故事谁能把这四幅图连贯地讲一个小故事 从图中,你得到了哪些数学信息呢 小数点的位置移动了,小数的大小到底发生了怎样的变化? 今天我们就来研究小数点移动带来的小数的大小变化。 板书课题:小数点移动引起小数大小的变化。 (二)探索发现 第一环节探究规律 教学例1。 1.小数点移动后引起小数怎样的变化? 把0.009m的小数点向右移动一位、两位、三位……小数的大小有什么变化? (1)0.009m等于多少毫米(板书:0.009m= 9mm) (2)移动0.009m的小数点。 向右移动一位,变为多少毫米大小发生了怎样的变化? (板书:0. 09m= 90mm,扩大到原来的10倍) 向右移动两位,原来变为多少是多少毫米大小有什么变化? (板书:0. 9m= 900mm,扩大到原来的100倍) 向右移动三位,原来又变成多少是多少毫米大小又发生了怎样的变化? (板书:9m= 9000mm,扩大到原来的1000倍) 师:小数点可不可以向右移动四位、五位甚至更多位(可以,所以我们要在移动位数和扩大倍数的后边点上省略号) 2.观察比较。 根据这道例题,小数点向右移动会引起原来怎样的变化你能总结出规律来吗? RFPA工程算例(岩层移动模块) X.H.Zhu (Mechsoft) 试验一:开采诱发的岩层移动及其应力分布的数值模拟 试验内容: (1)模拟分步开采诱发的地应力重新分布情况 (2)模拟分析随着采动工作面的推进,上覆岩层的断裂过程及应力重分布情况 (3)模拟分析随着采动工作面的推进,地表沉陷和水平移动的发展规律 模型建立及参数选择 上硬下软型岩层顶板冒落 本模型尺寸50m×100m,网格单元划分100×200个;共划分20000个单元。采用平面应变模型。本模型共分不同岩性的5层岩层,力学参数及厚度如表1所示。本模型计算的目的是主要在于考察自下而上厚度和强度呈递增状态的顶板破坏过程及特征。 表1 上硬下软型岩层模型参数 层序岩性 厚度 (m) 弹性模量 (MPa) 抗压强度 (MPa) 自重 3 / N mm 摩擦角 (度) 泊松比 顶板3 砂岩30 8000 80 2.65 30 0.25 顶板2 砂岩7.5 5000 50 2.5 35 0.30 顶板1 砂页岩 5 3000 30 2.5 37 0.30 煤层 2.5 1000 25 1.8 38 0.35 底版砂岩 5 10000 100 2.65 30 0.25 位置均质度弹性模量抗压强度自重M S -T M S -C 压拉比节理50 1000 10 2.0 1.0 20 50 RFPA数值模型 上硬下软型岩层破坏分析数值模型 模拟结果: 模拟结果分析: (1)直接顶冒落阶段 随着采场工作面的推进,上覆岩层悬露,在重力的作用下弯曲岩梁悬露的跨度达到一定的跨度后,弯曲沉降发展到一定的限度,在岩梁的端部开裂,在此模型中,当工作面推进20m时发生开裂。在岩梁的中部开裂形成“假塑性岩梁”。如图F,当岩梁的沉将值超过“假塑性岩梁”允许的沉降值时,悬露岩层即自行冒落,如图H。冒落形态呈非对称性。(2)老顶初次破断阶段 随着采场工作面的进一步推进,老顶在重力的作用下弯曲下沉。当工作面推进到35m 时,如图I所示,老顶出现大范围的移动,采空区前后煤臂上方基岩的上部、中部出现拉裂缝。当工作面推进到40m时,如图I所示,基岩的老顶初次垮落,垮落的形态表现为不对称性。老顶破断岩块沿工作面煤臂切落。顶板第一次断裂结束。 (3)老顶周期性破断阶段 老顶初次破断后,当工作面推进45m 如图K所示,上部顶板出现离层、端部中部断裂现象。上部顶板断裂第二次周期开始。 (4)地表沉陷阶阶段 当煤矿埋藏离地面不深时,开采区离地面较浅或采空区面积较大时,将引起地表沉陷等灾害。 (5)工作面推进时地表移动的变化特征:由模拟结果下沉可以看出,随着工作面的推进地表的下沉逐渐增大,下沉曲线基本上关于采空区中心线对称,下沉最大值也随着工作面的推进而前移。由水平移动可以看出,开挖区两侧的地表都向开挖去区移动,且随着采空区的加大,地表水平移动也逐渐增大。 2000年第1期 中州煤炭 总第103期 收稿日期:1999-10-12 作者简介:郝延锦(1965-),男,山西翼城县人,讲师,硕士,现从事开采沉陷方面的教学与研究工作。 拐点偏移距的影响因素及形成机理 郝延锦,吴立新 (中国矿业大学北京校区,北京 100083) 摘要:在整理和分析实测资料的基础上,研究了拐点偏移距的统计规律,并分析了拐点偏移距在开采过程中的形成机理。 关键词:拐点偏移距;硬岩层;采深;采动系数中图分类号:TD821 文献标识码:A 文章编号:1003-0506(2000)01-0004-02 在开采沉陷预计中,概率积分法是应用最广的一 种预计方法,拐点偏移距是其预计过程中的一个重要参数,它的大小直接影响着预计地表下沉盆地的形状和范围,目前要提高概率积分法的预计精度,重要的是要提高它的预计参数的准确性,因此,研究拐点偏移距的变化规律和形成机理具有重要的意义。 1 影响拐点偏移距的因素 1.1 硬岩层对拐点偏移距的影响 根据规程规定:岩层硬度系数f >6的属坚硬岩层,硬度系数f =3~6的为中硬岩层,硬度系数f <3的属软弱岩层。一般情况下认为,如果覆岩中硬岩层所占比例较大,那么拐点偏移距也较大。但对我国各主要矿区(77个煤矿或观测线,工作面的地质采矿条件为较薄松散层、开采厚度平均2.6m 、均为走向长壁开采、全陷法管理顶板)实测的、比较完整的地表移动资料进行综合分析后发现:拐点偏移距的大小和拐点偏移距的正负与硬岩层所占覆岩比例的大小没有显著的统计关系,也就是说,有的工作面覆岩中硬岩层所占比例较大且拐点偏移距较小,而有的工作面覆岩中硬岩层所占比例较小且拐点偏移距较大。例如包头河滩沟矿西二区,硬岩层占覆岩比例为91%,拐点偏移距为-30.5m ,而彩屯矿走向硬岩层占覆岩的比例为64%,拐点偏移距为+52m 。还有覆岩中同样没有硬岩层,但也有出现较大的正偏移距和负偏移距的现象。从统计中还发现:拐点偏移距为负值的比例为58%,拐点偏移距为正值的比例为38%,拐点偏移距为0的比例为4%。1.2 采深对拐点偏移距的影响 在对实际资料分析中发现,采深对拐点偏移距的影响较为显著,如图1是采深与正拐点偏移距的关系曲线图,图2是采深与负拐点偏移距的关系曲线图 。 图1 采深与正拐点偏移距曲线 从采深与拐点偏移距的回归曲线(图1和图2)中可以看出,无论是正拐点偏移距还是负拐点偏移距都是随着采深的增大而增大,但正拐点偏移距随采深变化的曲线要比负拐点偏移距随采深变化曲线陡峭,即采深对正拐点偏移距影响较大,对负拐点偏移距影响较小;但对何时出现正拐点偏移距、何时出现负拐点偏移距的机理有待进一步研究和探讨 。 图2 采深与负拐点偏移距曲线 1.3 采动程度对拐点偏移距的影响 采动程度是指地下矿层开采使得地表移动和变形的程度,它一般情况下可用采宽与采深的比值(D /H )来表示,其表达式为 n =K D H 式中 D —工作面的采宽,m ; H —工作面的平均采深,m ; K —小于1的系数,由实测或类比确定,一般取 0.8; · 4· 小数点位置移动引起小数大小的变化规律教学内容:青岛版小学数学四年级下册第61-62页信息窗2。 教学目标 1.借助计算器探索并掌握小数位置移动引起小数大小变化的规律。 2.使学生牢固掌握小数点位置移动的变化规律,并会运用规律把一个数扩大(或缩小)。 3.在解决问题的过程中培养学生分析寻找条件的能力,独立思考能力和小组合作探索能力,提高学生的逻辑思维能力和语言表达能力。 4.初步渗透并培养学生“用变化的观点认识事物”的思想。 教学重难点 教学重点:发现并掌握小数点位置移动引起小数大小的变化的规律。 教学难点:用数学语言总结规律,及移动小数点时,小数位数不够的问题。 教具、学具 教师准备:自制多媒体课件(PPT) 学生准备:计算器 教学过程 一、前情回顾,再现新知【时间大约5分钟】 1、学生说一说小数的性质。 练习题 2.展示课件 你发现了什么数学信息?观察图片,汇报发现的数学信息。 过渡语:老师想知道锦鸡、杜鹃、蜂鸟的蛋各有多重,你能帮我吗?学生思考,给出解题思路。 二、自主学习,自我探究。【时间大约8分钟】 过渡语:你对“一个几维鸟蛋的质量大约相当于10个锦鸡蛋或100个杜鹃蛋或1000个蜂鸟蛋的质量”这句话是如何理解的?学生汇报自己的理解。预设答案: 1个几维鸟蛋的重量等于10个锦鸡蛋的重量 1个几维鸟蛋的重量等于100个杜鹃蛋的重量 1个几维鸟蛋的重量等于1000个蜂鸟蛋的重量 列出算式,不用计算,教师板书: 460.5÷10 = 460.5÷100 = 460.5÷1000 = 质疑:我们没有学过小数除法,如何计算结果?(计算器)学生利用计算器计算并汇报计算结果,教师完成板书。 460.5÷10 = 46.5(克) 460.5÷100 = 4.65(克) 460.5÷1000 = 0.465(克) 三、汇报交流,评价质疑。【时间大约15分钟】 过渡语:感谢大家的帮助,通过你们的努力我知道了锦鸡、杜鹃、蜂鸟的蛋的重量。第一章 开采引起的岩层与地表移动

岩层及地表移动的各种参数

矿山压力与岩层控制部分习题答案

15-05-地表残余沉陷变形机理数值模拟与预计参数分析-2016年第2期

3采煤工作面上覆岩层移动规律讲解

小数点移动引起的变化规律

教学设计:小数点位置移动引起小数大小的变化(变化规律)

第六章 采场岩层移动与控制

第一章 地表移动和变形规律

小数点的移动引起小数大小的变化规律教学设

矿山压力与岩层控制习题答案.

岩层移动与保护煤柱

小数点位置移动引起小数大小变化的规律

小数点移动引起的变化规律

RFPA(岩层移动模块)

拐点偏移距的影响因素及形成机理_郝延锦

小数点位置移动引起小数大小变化规律