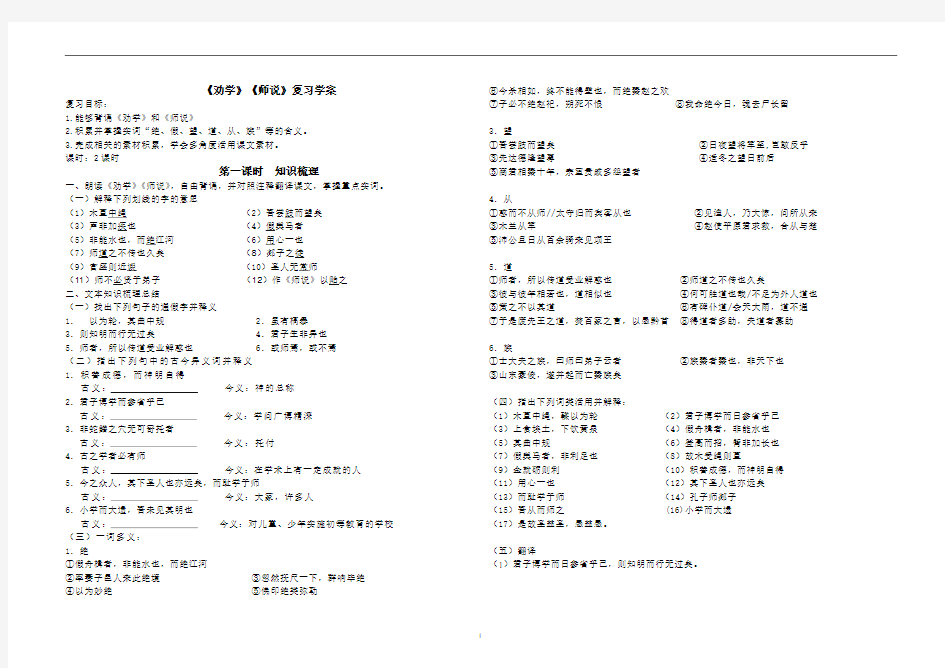

《劝学》《师说》复习学案

复习目标:

1.能够背诵《劝学》和《师说》

2.积累并掌握实词“绝、假、望、道、从、族”等的含义。

3.完成相关的素材积累,学会多角度活用课文素材。

课时:2课时

第一课时知识梳理

一、朗读《劝学》《师说》,自由背诵,并对照注释翻译课文,掌握重点实词。

(1)木直中绳(2)吾尝跂而望矣

(3)声非加疾也(4)假舆马者

(5)非能水也,而绝江河(6)用心一也

(7)师道之不传也久矣(8)郯子之徒

(9)官盛则近谀(10)圣人无常师

(11)师不必贤于弟子(12)作《师说》以贻之

二、文本知识梳理总结

(一)找出下列句子的通假字并释义

1.以为轮,其曲中规 2.虽有槁暴

3.则知明而行无过矣 4.君子生非异也

5.师者,所以传道受业解惑也 6.或师焉,或不焉

(二)指出下列句中的古今异义词并释义

1.积善成德,而神明自得

古义:今义:神的总称

2.君子博学而参省乎已

古义:今义:学问广博精深

3.非蛇鳝之穴无可寄托者

古义:今义:托付

4.古之学者必有师

古义:今义:在学术上有一定成就的人

5.今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师

古义:今义:大家,许多人

6.小学而大遗,吾未见其明也

古义:今义:对儿童、少年实施初等教育的学校(三)一词多义:

1.绝

①假舟楫者,非能水也,而绝江河

②率妻子邑人来此绝境③忽然抚尺一下,群响毕绝

④以为妙绝⑤佛印绝类弥勒⑥今杀相如,终不能得璧也,而绝秦赵之欢

⑦子必不绝赵祀,朔死不恨⑧我命绝今日,魂去尸长留

3.望

①吾尝跂而望矣②日夜望将军至,岂敢反乎③先达德隆望尊④适冬之望日前后

⑤商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者

4.从

①惑而不从师//太守归而宾客从也②见渔人,乃大惊,问所从来③木兰从军④赵使平原君求救,合从与楚⑤沛公旦日从百余骑来见项王

5.道

①师者,所以传道受业解惑也②师道之不传也久矣

③彼与彼年相若也,道相似也④何可胜道也哉/不足为外人道也⑤策之不以其道⑥有碑仆道/会天大雨,道不通⑦于是废先王之道,焚百家之言,以愚黔首⑧得道者多助,失道者寡助

6.族

①士大夫之族,曰师曰弟子云者②族秦者秦也,非天下也

③山东豪俊,遂并起而亡秦族矣

(四)指出下列词类活用并解释:

(1)木直中绳,輮以为轮(2)君子博学而日参省乎己

(3)上食埃土,下饮黄泉(4)假舟楫者,非能水也

(5)其曲中规(6)登高而招,臂非加长也

(7)假舆马者,非利足也(8)故木受绳则直

(9)金就砺则利(10)积善成德,而神明自得

(11)用心一也(12)其下圣人也亦远矣

(13)而耻学于师(14)孔子师郯子

(15)吾从而师之 (16)小学而大遗

(17)是故圣益圣,愚益愚。

(五)翻译

(1)君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

(2)蚓无爪牙之利、筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

(3)古之学者必有师,师者,所以传道授业解惑者也。

(4)是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

(5)句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗

(6)是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

巩固案

(一)背诵课文,完成下列各题

1.孔子曰:“学而时习之”,又说:“生而知之者上也,学而知之者次也。”荀子在《劝学》中提出“”的观点,继承并发展了孔子对学习的认识。

2.荀子认为人的知识、道德、才能是后天不断广泛学习改造获得的。“金”要锋利,需“就砺”;人要改造成为“”的君子,就要“”,可见,学习的意义是十分

4.《荀子?劝学篇》指出:“青,取之于蓝,而青于蓝。”这与韩愈《师说》中“_______________,_______________”的观点是相同的。

5. ,,却能“上食埃土,下饮黄泉”的“用心一”和螃蟹虽有六跪而二螯,然“,”形成鲜明对比,突出了学习必须用心专一,才能获得成功。

6.《师说》一文通过“古之圣人”与“今之众人”对比,批判了“今之众人,,”的错误态度。

7.《师说》一文不仅有严密的论证思路,而且有简洁生动的语言表达,文中“_______________,______________。”就凝练地概括了“士大夫之族”不愿从师的荒谬心态。

8.求学需要实事求是的精神,不懂的就要去探求,或是向别人请教,正如《师说》中所说

“,,或师焉,或不焉”,否则,就会像韩愈在《师说》中批判的对象一样:本末倒置,聪明人做出糊涂事来,“,。”(二)知识点巩固

1.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是()

A、学不可以已.停止

B、金就.砺则利接近,靠近

C、声非加疾.也,而闻者彰快,迅速

D、故不积跬.步半步,小步2.下列四组句子中,加点词语的意义和用法相同的一组是()

A、①冰,水为之,而寒于.水②君子生非异也,善假于.物也

B、①君子博学而.日参省乎己②有志与力,而.有不随以怠

C、①蚓无爪牙之.利,筋骨之强②余于仆碑,又以悲夫古书之.不存

D、①积土成山,风雨兴焉.②于是余有叹焉.

3.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是()

A、是故无.贵无贱,无长无少无论

B、圣人无常.师经常

C、六艺经传皆通.习之普遍

D、作《师说》以贻.之赠送4.下列四组句子中,加点词语的意义和用法相同的一组是()

A、①惑而.不从师,其为惑也,终不解矣②人非生而.知之者,孰能无惑?

B、①生乎吾前,其.闻道也固先乎吾②今其智乃反不能及,其.可怪也欤!

C、①作《师说》以.贻之。②还军霸上,以.待大王来

D、①郯子之.徒,其贤不及孔子。②六艺经传皆通习之.

5.下列句子中加点词的解释,有错误的一项是()

A.声非加疾也,而闻者彰.彰:清楚 B.而绝.江河绝:横渡C.今之众人

..众人:许多人 D.不耻.相师以……为耻6.下列句中加点虚词的意义和用法相同的一项是()

A.师道之.不传也久矣古之.圣人,其出人也远矣

B.不如登高之博见也.其下圣人也.亦远矣

C.吾尝终日而.思矣登高而.招,臂非加长也

D.于.其身也,则耻师焉而耻学于.师

第二课时重难点突破

$课堂学习案

一、拓展与提升

(一)实词积累

1.假

【教材梳理归纳】

(1)假舟楫者//君子生非异也,善假于物也。

(2)乃悟前狼假寐,盖以诱敌。 (3)以是人多以书假余。

(3)愿大王少假借之 (5)武与副中郎将张胜及假吏常惠等

(6)假我数年,若是,我于《易》则彬彬矣。 (7)府吏闻此变,因求假暂归。

(8)那里去辨甚么真假。 (9)假令仆伏法受诛,若九牛之一毛。

(10)十旬休假,胜友如云。

【高考实战演练】

(1) (2017 浙江)假使圣人复生,即亦随而猾(扰乱)之矣。

(2) (2015 湖南)或营利以侵民,或因讼而纳贿,或名假贷,或托姻属。

(3) (2013 湖北)诸贵假以劲弓,三发连中,诸贵惊服。

(4)(2012北京)闻君义甚高,愿假榻。

(5)(2006 山东)乃假固利兵,下圈刺豕。

2.疾

【教材梳理归纳】

(1)顺风而呼,声非加疾也。 (2)君有疾在膝理,不治将恐深。

(2)老臣病足,曾不能疾走。 (4)岂其愤世疾邪者耶。

(5)庞滑恐其贤于已,疾之。

【高考实战演练】

(1)(2017全国卷11)意以因疾报杀,非仁者心。

(2)(2017山东)贞度叔陵将有异志,因与卓自疏于叔陵,每有宴游,辄辞以疾,未尝参预。

(3)(2016全国卷1)人主有疾,而必使亲临,处之安平。

(4)(2016山东)敝其力,竭其财,近其死,下之疾其止甚矣。

(5)(2015广东)象昇麾兵疾战,呼声动天。

3.知

【教材梳理归纳】

(1)人非生而知之者,孰能无惑。 (2)君何以知燕王。

(2)其真不知马也。 (4)则知明而行无过矣。

(4)吾与之共知越国之政 (6)官知止而神欲行

(7)素与副张胜相知 (8)两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

【高考实战演练】

(1)(2019全国卷11)公叔座知其贤,未及进。《史记·商君列传》)

(2)(2017江苏)其于知友故旧殁后衰落,相存问过于生前,盖其性之笃厚然也。

(3)(2016浙江)方知余见小,春秋问蛄媳。《琅嬛福地记》

(4)(2015全国卷1)吾唯知吾君可帝中国尔,苟立异姓,吾当死之。

(二)虚词积累

(1)而:

①君子博学而日参省乎己②蟹六跪而二螯

③终日而思矣④臂非加长也,而见者远

⑤而吾蛇尚存,则弛然而卧⑥积善成德,而神明自得

⑦卧而梦,意有所极,梦亦同趣⑧缦立远视,而望幸焉

⑨某所,而母立于兹⑩军惊而坏都舍

(2)焉:

①风雨兴焉②三人行,必有我师焉

③激于义而死焉者也④且焉置土石

⑤犹且从师而问焉⑥未知生,焉知死

⑦圣心备焉⑧或师焉,或不焉,小学而大遗

⑨盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡

(3)之

①句读之不知,惑之不解②欲人之无惑也难矣

③人非生而知之者④巫医乐师百工之人/郯子之徒

⑤吾欲之南海,何如?

自我检测(分析下面两个虚词的用法)

而

兵者,危道也,须戮力同心,切勿如蟹六跪而(1)二螯,否则,何以胜?故冯婉贞曰:“诸君而(2)有意,瞻予马首可也。”冯氏虽小,然青取之于蓝而(3)青于蓝。婉贞博学而(4)日参省乎己,非特效书生终日而(5)思也。众应之。既而(6),婉贞率诸少年结束而(7)出,果大捷。众皆叹:婉贞,小女子而已(8);其行,乃巾帼英杰而(9)

之

一僧欲之(1)南海,询于唐僧,久之(2),唐僧不之(3)应。其独往,其待也与?均之(4)二策,僧以箪食瓢饮至南海,夸之(5)于唐僧:“此何难之(6)有?”唐僧曰:“汝之(7)百折不挠,实可钦佩。然汝之(8)言亦过矣,君将骄而笑之(9)乎?”

二、整理与思考

(1)两篇文章的中心论点分别是什么?主要运用了哪些论证方法?

(2)你从两篇文章中得到了哪些启示?

三、素材积累与运用

运用文中的论证方法,围绕“学习”这一话题,写一个议论文段,200字左右。

巩固案

一、阅读下面的文言文,完成下列题。

谢弘微,陈郡阳夏人也.父思,武昌太守。从叔峻,司空琰第二子也,无后,以弘微为嗣,弘微本名密,犯所继内讳,故以字行

...,童幼时精神端审时然后言所继叔父混名知人见而异之谓思曰此儿深中夙敏方成佳器有子如此足矣,弘微家素贫俭,而所继丰泰,唯受书数千卷,遣财禄秩,一不关豫。混风格高峻,少所交纳,唯与族子灵运、瞻、曜、弘微并以文义赏会,尝共宴处,居在乌衣巷,故谓之乌衣之游。瞻等才辞辩富,弘微每以约言服之,混特所敬贵,号约微子。义熙八年,混以刘毅党见诛,妻晋陵公主以混家事委以弘微。弘微经纪生业,事若在公,一钱尺帛出入,皆有文

簿。高祖受命,晋陵公主降为东乡君。自混亡,至是九载,而室宇修整,仓廪充盈,门徒业使,不异平日,田畴垦辟,有加于旧,中外姻亲

..,道俗义旧,入门莫不叹息,或为之涕流,感弘微之义也,

性严正,举止必循礼度,事继亲之党,恭谨过常,太祖镇江陵,弘微为文学。母忧

..去职,居丧以孝称,服阕逾年,菜蔬不改。兄曜历御史中丞,元嘉四年卒。弘微蔬食积时,哀戚过礼,服虽除,犹不啖鱼肉。弘微少孤,事兄如父,兄弟友穆之至,举世莫及也。弘微口不言人短长,而曜好臧否人物,曜每言论,弘微常以它语乱之。九年,东乡君薨,资财钜万,园宅十余所,奴僮犹有数百人。

弘微一无所取,自以私禄

..营葬。曰:“亲戚争财,为鄙之甚。今分多共少,不至有乏,身死之后,岂复见关。”十年,卒,时年四十二,上甚痛惜之,使二卫千人营毕葬事,追赠太常。(节选自《宋书﹒谢弘微传》)

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)

A.童幼时/精神端审/时然后言/所继叔父混名知人/见而异之/谓思曰/此儿深中夙敏方成/佳器有子如此/足矣/

B.童幼时/精神端审/时然后言所继叔父/混名知人/见而异之/谓思曰/此儿深中夙敏/方成佳器/有子如此/足矣

C.童幼时/精神端审/时然后言所继叔父/混名知人/见而异之/谓思曰/此儿深中夙敏方成/佳器有子如此/足矣/

D.童幼时/精神端审/时然后言/所继叔父混名知人/见而异之/谓思曰/此儿深中夙敏/方成佳器/有子如此/足矣

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.以字行,是指在古代社会生活中,某人的字得以通行使用,他的名反而不常用。

B.姻亲,指由于婚姻关系结成的亲戚,它与血亲有同有异,只是血亲中的一部分。

C.母忧是指母亲的丧事,古代官员遭逢父母去世时,按照规定需要离职居家守丧。

D.私禄中的“禄”指俸禄,即古代官员的薪水,这里强调未用东乡君家钱财营葬。

3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)

A.弘微出继从叔,一心只爱读书。他是陈郡阳夏人,从叔谢峻将他作为后嗣。新家比原来家庭富有,但他只是接受数千卷书籍,其余财物全不留意。

B.弘微简言服众,此举受到重视。他参与集会,常与子弟们诗文唱和,住在乌衣巷,称为乌衣之游;又极有文才口才,收到叔父谢混赏识,称为微子。

C.弘微为人审慎,治业井井有条。谢混去世以后,他掌管产业,犹如替公家办事,账目分明;九年以后,多个方面得到很大发展,人们见后无不感叹。

D.弘微事兄如父,临财清正廉洁。他对谢曜感情极深,谢曜去世,他哀戚过礼,除孝后仍不食荤腥。东乡君死,留下巨万资财、园宅,他一无所取。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)性严正,举止必循礼度,事继亲之党,恭谨过常。

(2)而曜好臧否人物,曜每言论,弘微常以它语乱之。

二、拓展积累

【名句补充】

合抱之木,生于毫末;九层之台,起于垒土;千里之行,始于足下。——老子

少小而学,及壮有为;壮年而学,及老不衰;老年好学,及死不朽。——佐藤一斋男儿须读五年书。——杜甫

学不博者,不能守约;志不笃者,不能力行。——杨时

博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。——朱熹

只有恒心可以使你达到目的,只有博学可以使你明辨世事。——席勒(德国)

【关于韩愈】

一.韩愈与从师之道

魏晋以来实行九品中正制,形成了以士族为代表的门阀制度,士族子弟无须相师学习,凭借高贵的门第,就可以世袭为官,因此,士大夫之族都鄙薄从师。到了韩愈所处的中唐时代,这种风气依然在曼延。为此,韩愈身体力行,“……奋不顾风俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。”(柳宗元《答韦中立论师道书》),不仅自己身为人师,而且作《师说》,公开倡导“尊师重道”。《师说》一文,犹如一封战书,向时弊进行了有力的挑战。

另一方面,韩愈在政治思想上奉儒家为正统、排斥佛老,本文则也有通过推行“儒学之道”反对“佛老”之意。但作者的主要目的是抨击时弊,批判“耻学于师”的不良风气。

柳宗元《答韦中立论师道书》节选:

孟子称“人之患在好为人师”。由魏、晋氏以下,人益不事师。今之世,不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名,居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。二.古文运动

在骈文盛行时,已有人提出改革的要求,初唐陈子昂曾主张“复古”,是文体革新的先驱者。韩愈等人举起“复古”的旗帜,提倡学古文,习古道,以此宣传自己的政治主张和儒家思想。他重视作家的品德修养,重视写真情实感,“大凡物不得其平则鸣”,强调要有“务去陈言”(韩愈《答李翊书》)和“词必己出”(韩愈《南阳樊绍述墓志铭》)的独创精神。他们一方面亲自实践,一方面又培养了许多青年作家,使古文运动的声势日渐壮大。

自创新意新词,不避“怪怪奇奇”(韩愈《送穷文》),反对模仿因袭,要求“惟陈言之务去”,所以对古圣贤人的著作,要“师其意,不师其辞”(韩愈《答刘正夫书》)。在重视艺术形式的同时,特别反对有文采而内容荒谬的作品,故,韩愈、柳宗元所倡导的古文运动,在文学上是利用复古的旗帜从事文学革新,推动了文学的前进。

苏轼《潮州韩文公庙碑》:自东汉以来,道丧文弊,异端并起。历唐贞观开元之盛,辅以房(房玄龄)、杜(杜如晦)、姚(姚崇)、宋(宋璟)而不能救。独韩文公起布衣,谈笑而麾之,天下靡然从公,复归于正,盖三百年于此矣。文起八代之衰,而道济天下之溺,忠犯人主之怒,而勇夺三军之帅。此岂非参天地、关盛衰,浩然而独存者乎?子美(杜甫)之诗,退之之文,鲁公(颜真卿)之书,皆集大成者也。[唐之古文,自韩愈始。柳子厚诗,在陶渊明下,韦苏州上;退之豪放奇险则过之,而温丽靖深不及也。

三.韩愈名言

1 亲之割之不断,疏者属之不坚。

2 大凡物不得其平则鸣。(《送孟东野序》)

3. 少年乐相知,衰暮思故友。

4. 不塞不流,不止不行。(《原道》)

5. 怠者不能修,而忌者畏人修。

6. 不塞不流,不止不行。(《原道》)

7. 业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。(《进学解》)