2012年第21期

科技管理研究

Science and Technology Management Research

2012No.21

收稿日期:2012-01-04,修回日期:2012-04-27

基金项目:国家社会科学基金项目“农业企业食品安全问题研究”(10BGL007);广东省软科学项目“食品安全导向下广东农业龙头企业社会责任行为研

究”(2010B070300063)。

doi :10.3969/j.issn.1000-7695.2012.21.053

企业社会责任与企业声誉关系研究综述

汪凤桂,戴朝旭

(华南农业大学经济管理学院,广东广州510642)

摘要:通过文献回顾发现,(1)企业社会责任是声誉评价体系的重要内容;(2)企业通过履行社会责任来提升其声誉,进而获取竞争优势;(3)企业社会责任对企业声誉的影响因利益相关者不同期望、社会责任多样性以及行业差异而有所不同。在此基础上,提出二者关系的概念模型并指出未来的研究方向。关键词:企业社会责任;企业声誉;情景因素中图分类号:F272.1;F272-05文献标识码:A 文章编号:1000-7695(2012)21-0237-04

Research on Relations between Corporate Social Responsibility and Reputation

WANG Fenggui ,DAI Zhaoxu

(College of Economic and Management ,South China Agricultural University ,Guangzhou 510642,China )Abstract :The paper reviews the relative literatures and it finds out that :(1)Corporate social responsibility plays an im-portant part in reputation evaluation system ;(2)Corporate improves its reputation through social responsibility ,and then gains a competitive advantage ;(3)Expectations of stakeholders ,diversity of social responsibility and industry diversity ,and corporate social responsibility have varied impacts on corporate reputation.On the basis ,the paper proposes the con-cept model on relationship between them ,and indicates the directions for the future research.Key words :corporate social responsibility ;corporate reputation ;influencing factors

作为企业研究的新视角,声誉理论近年来迅速融入主流管理学并非偶然,最起码有两种动力在推进这一过程:一方面,商业伦理在西方国家越来越受到重视,尤其是安然公司和世通公司等大企业接连爆出商业丑闻,使得许多学者和管理者开始重新审视企业声誉问题,并将其与商业伦理、危机管理和风险管理等结合起来考察;另一方面,20世纪90年代新经济的迅速崛起使得企业声誉在风险投资行业的价值日益凸显。正是基于这样的环境背景,企业社会责任和企业声誉的重要性不断增长,关于二者的研究文献不断激增。

由于学科差异以及研究角度的不同导致企业社会责任和企业声誉至今尚无明确的、被普遍接受的

定义(Gotsi &Wi1son ,2001)[1]

。以往的研究主要关注企业社会责任和企业声誉评价指标体系的构建及如何测量,在处理二者关系时,大多数研究还停留在将企业社会责任视为评价(或者影响)企业声誉的指标之一,极少文献对其潜在关系进行系统梳

理(Brammer &Pavelin ,2006)[2]

。鉴于此,本文通过回顾相关经典文献,系统梳理企业社会责任和企业声誉之间的内在关系,在此基础上试图构建一个更加清晰的二者关系的概念模型并对未来的研究方

向提出展望。1

CSR :社会期望流派下声誉评价的重要内容

企业社会责任源于社会对企业的期望,最早由英国学者Oliver Sheldon1924年提出。上世纪80年代末随着各类社会问题和环境问题的凸显和日益严重,企业社会责任投资成为公众和媒体关注的焦点,跨国公司也相继将其搬上了公司的发展议程,企业社会责任开始从边缘走向主流。企业声誉的研究在西方兴起于五六十年代,近五十年来国内外学者们从各个不同角度对企业声誉的概念、内涵、作用以及测量方法等方面进行了深入探讨(Ponzi ,Fombrun &Gardberg ,2011)[3],一致认为企业声誉是决定企业成功的稀有的、有价值的、可持续的、竞争对手难以模仿的无形资产,在竞争中所扮演着至关重要的

战略角色(Fombrun &Shanley ,1990)[4]

。1.1声誉评价的理论基础:三大思想流派

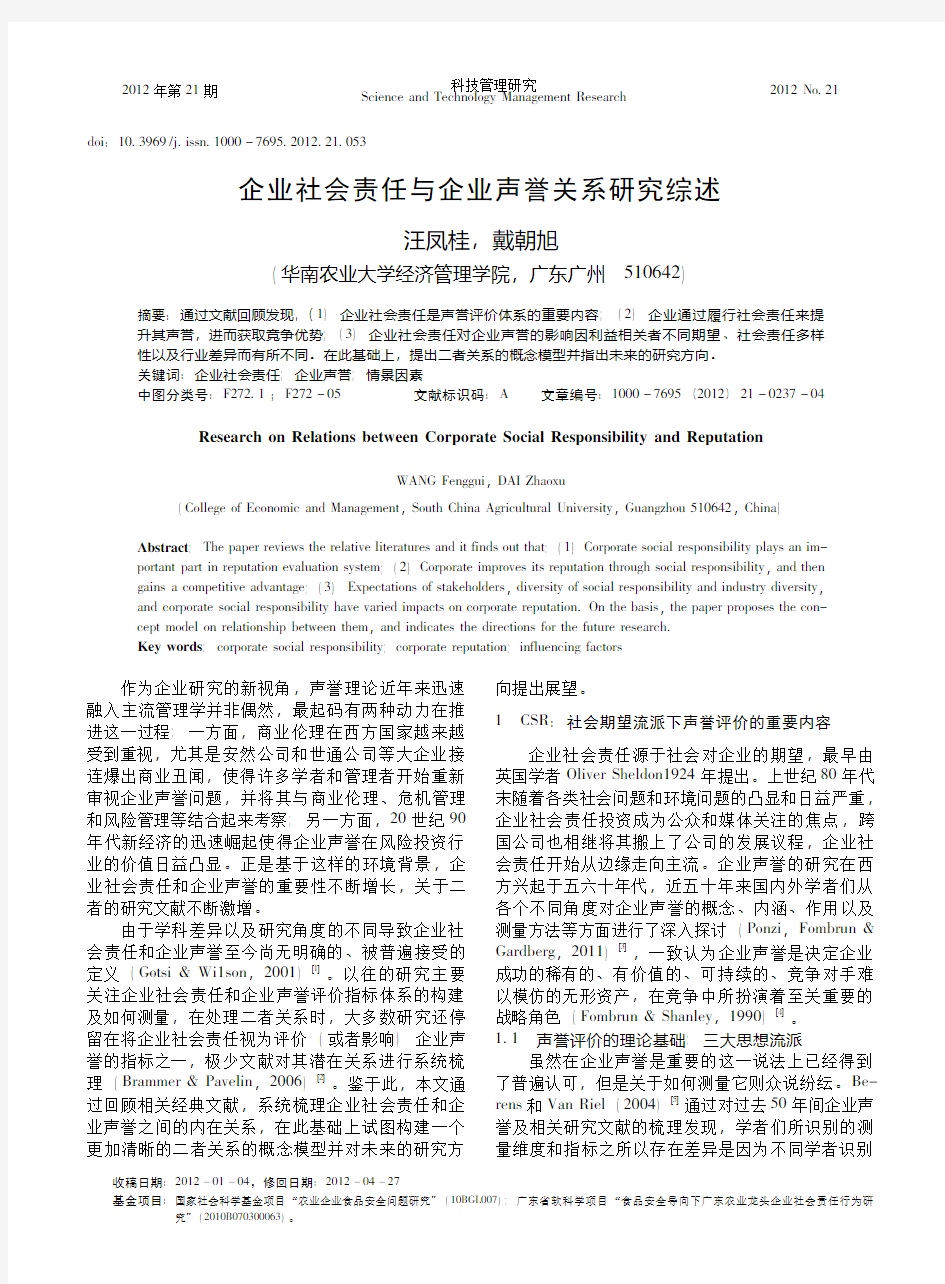

虽然在企业声誉是重要的这一说法上已经得到了普遍认可,但是关于如何测量它则众说纷纭。Be-rens 和Van Riel (2004)[5]通过对过去50年间企业声誉及相关研究文献的梳理发现,学者们所识别的测量维度和指标之所以存在差异是因为不同学者识别

有关企业社会责任问题的文献综述 摘要:企业社会责任是21世纪以来经济学、管理学等诸多学科共同研究的热点问题。国际社会对企业的社会责任要求已经从号召转变为一种具体的行动。近 年来,企业社会责任的研究已经取得了很大的进展,本文主要对有关企业社会 责任的理论观点、内容及与企业绩效关系的文献进行整理归纳。 一、企业社会责任概念的界定 美国学者欧利文?谢尔顿(Olive Sheldon,1924)在其著作《管理的哲学》中最早提出“企业社会责任”的理念。企业社会责任是基于当时出现的一系列 社会矛盾与西方经济活动的问题, 诸如贫富分化、社会穷困,尤其是劳工问题 和劳资冲突等而提起的。随着现代社会市场经济的高速发展,两者之间的矛盾 依然存在,企业社会责任逐渐成为研究焦点之一。然而,到目前为止,国内外 关于社会责任的内涵并未形成统一的认识。 (一)国外主要观点 当前理论界与实务界对于企业应承担社会责任都达成了初步的共识,但是 不同的学者对企业社会责任的内涵具体包括什么,具体责任之间是否有层级关 系等持有不同的观点。而在此只提出具有代表性的国外观点。 1、同级观。在这种观点下,一部分学者认为企业应履行的具体社会责任没有主 次之分,是并列关系。Eells & Walton(1961)认为企业社会责任是指“当企 业在与社会领域发生互动而产生的问题以及治理企业与社会关系的道德原则”。麦克奎尔(Mc Guire,1963)认为,“社会责任的观点假定企业不仅有经济和 法律责任,同时有超越这些义务的社会责任”。阿齐?卡罗尔(Carroll,1979)认为“企业的社会责任不仅包括经济责任和法律责任,还包括道德责任和慈善 责任。而J.J.Brummer(1991)又进一步把企业责任划分为经济、法律、道德 和社会四种责任,其中经济责任是指企业谋求股东利润最大化的责任;法律责任是指为法律规定的企业义务;道德责任则包括企业就其性质和可能的后果具有 充分的理解能力,对人类福利具有重大影响力及有能力对行为及其后果加以控制;社会责任是企业行为低于社会要求的标准,及引起的后果,应受到惩罚。斯 蒂芬?P?罗宾斯则认为,“企业的社会责任是指超过法律和经济要求的、企业为 谋求对社会有利的长远目标所承担的责任”。 2、层级观。在此观点下,一部分学者认为企业履行具体的社会责任具有一定的 层级观念,以著名的金字塔模型为代表。美国佐治亚大学教授阿基.B.卡罗尔(1979)认为“企业社会责任是社会在一定时期对企业提出的经济、法律、道 德和慈善期望,并形成金字塔形状。底层为企业的经济责任,也是企业最基本 的社会责任,指企业首先负有生产、盈利和满足消费者需求的责任。第二层为 企业的法律责任,即企业需要在法律要求下履行其经济使命。第三层为企业的 道德责任,包括道德标准、规范,反映了股东、员工、消费者和社区关心公平 公正的期望,以及对利益相关者道德权利的尊重和保护等。顶层为企业的慈善 责任,即企业自愿开展行动或者项目来促进人类福利的发展,体现了社会要求 企业成为优秀企业公民的愿望。

2009年第8卷第2期(总第107期) 作者简介:冯炜娟(1978年—),女,陕西安康人,青海民族大学2007级经济法专业研究生,安康学院经济管理系教师。 冯炜娟 (青海民族大学法学院,青海西宁810007;安康学院经济管理系,陕西安康725000) 从公司社会责任看政府与企业的关系 摘要:社会责任体现了政府代表的公共利益与企业利益之间的博弈,本文通过对二者利益关系的分析,针对政府和企业分别提出建议,以实现二者利益的共赢。 关键词:社会责任;政府公共利益;企业利益;共赢 中图分类号:F123.15 文献标识码:A 文章编号:1671-8089(2009)02-0089-01 公司的社会责任是指公司应对股东这一利益群体以外的与公司发生各种联系的其他利益相关群体的利益和政府代表的公共利益负有一定的责任,即公司有责任维护债权人、雇员、供应商、用户、消费者、当地居民的利益以及政府代表的税收利益和环保利益等[1]。 一、政府与企业利益关系分析 社会责任涉及企业、利益相关者利益和政府代表的公共利益。 由于利益相关者处于弱势地位,因此笔者认为,企业是否履行社会责任,在何种程度上、用何种方式履行社会责任,就要看企业利益与政府公共利益博弈的结果了。 1、企业利益与政府公共利益的协调一致。就企业自身而言,良好的社会责任行为提升了员工的士气和组织的凝聚力[2],提高了企业在社会中的形象和声誉,有利于保持企业的长期竞争优势。对政府来说,企业履行社会责任降低了政府监管成本,促进了经济发展,有利于维护公共利益。因此,“利益相关者法代表了努力寻求弥 补提高社会福祉与最大化公司利益之间鸿沟的尝试。 [3] ”可见,企业承担社会责任,并不必然导致企业利益与政府公共利益的冲突。 2、企业利益与政府公共利益的冲突矛盾。企业存在的目的是追求利润最大化,所以企业在此过程中会尽量减少社会责任成本支出。企业不良好履行或不履行社会责任,与政府维护公共利益的目的不符,加大了政府监管成本,而由此产生的外部不经济性却往往由政府承担。以三鹿事件为例,严重打击了消费者对奶制品安全的信心,导致奶制品库存积压,奶农缩减产量,政府要花更多的精力维护市场稳定;同时患儿不仅可以获得企业赔偿还可以获得政府补偿。这样一来,企业违法而政府买单,最终还是政府代表的公共利益受损。 二、政府与企业利益实现共赢的途径 从上述分析看,企业利益与政府公共利益冲突并非不可调和,要实现二者共赢,就需要企业与政府共同努力。 1、政府方面。市场经济下的政府,不仅是监管者,还是服务者。2008年,国资委明确要求国企在2009年尽力做到不裁员。金融危机形势下,企业生存是最大问题,一味要求企业承担社会责任是不合理的。因此我国出台了一系列政策:社会保障部、财政部和税务总局联合发出通知,采取缓缴社会保险费等五大举措减轻企业负担,稳定就业局势。如果这些措施落实到位,可在确保参保 人员各项社会保险待遇水平不降低的前提下,为企业减负上千亿元,稳定上千万个职工就业岗位。医改新方案中,国家规定对于建立企业补充医疗保险所需资金在工资总额4%以内的部分,允许税前列支。从以上措施看,政府给企业提供了优惠政策,缓解了企业压力,企业保障了就业稳定,可谓是双赢。 但是,强调服务并不意味着放松管治,企业规避法律、逃避社会责任的情况时有发生,政府要加大对违规企业的管理和处罚力度,进行有效监管。其一,在《公司法》中明确规定公司承担哪些社会责任,结合劳动法、环境法、刑法等追究企业不履行社会责任的民事、行政甚至刑事责任。其二,纳入征信系统,将不履行或不良好履行社会责任的企业记录在案,供社会各界查阅。其三,通过专家库、信息化、电子化等途径降低监管成本,建立全方位多渠道的综合监管体系,以实现监管的低成本和高效率[4]。其四,实现企业社会责任评估的标准化。 2、企业方面。从长远看,企业在经营过程中履行社会责任,应成为一种主动行为,而不是被动接受。首先,法律法规是对企业利益和政府公共利益的平衡,企业遵守法律法规,也就达到了政府、公众对企业的基本要求。其次,树立塑造企业形象的意识。企业形象往往和企业承担社会责任的程度呈正比,企业为政府公共利益作的贡献越大,企业形象越好,越有利于保持长期竞争优势。汶川地震后,王老吉(加多宝集团)以一亿元人民币的捐款,成功树立了“中国饮料第一罐”的良好形象。第三,强化企业家个人伦理道德修养。全国人大代表张剑星表示, 企业家在经营活动中所秉持的信念和道德底线、价值选择、责任意识是必须增补的伦理道德重要一课。参考文献: [1]朱慈蕴.公司法人格否认法理与公司的社会责任.法学研究,1998;(5) [2]Solomon R ,Hanson K .It ’s Good Business [M].NewYork :Atheneum ,1985 [3]DAVIDS R S .Constituency statutes :an appropriate vehicle for addressing t ransition costs [J].Colum .J .L .&Soc .Probs ,1995.28 [4]林鸿熙.民营企业履行社会责任与政府监管的博弈分析.重庆工商大学学报,2008;(3) 89

关于企业创新绩效研究综述 摘要:企业创新,虽然最通常是指产品和技术的创新,但实际上,企业创新涵盖企业的方方面面。在一个行业中,创新决定了一个企业是引领者还是模仿跟随者。企业创新也是企业家对整个创新过程所涉及的创新目标和创新活动方案进行设计、选择并组织实施的行为过程,其最终目标是实现企业创新的最佳效益,即取得较大的创新绩效。创新绩效的大小受多个因素的影响。 关键词:企业创新、创新绩效、企业 自从1912年熊彼特在其著名的《经济发展理论》中首先提出“创新”的概念之后,创新逐渐受到理论界和实践界的关注。创新绩效反映企业创新行为取得的成果,对企业的生存和发展至关重要,近年来国内理论界对创新绩效的影响因素进行了大量研究。本文将影响创新绩效的因素划分为四个,本文拟综合分析多个学者提出的观点以及其看法的缺陷,从而提出这四个因素的关系和各因素下使企业绩效最大化的几点建议。 一、影响因素的分类 鉴于目前对知识的研究和对创新的研究这两个领域有很多相通之处,这两个研究领域的界限日渐模糊【1】。国外学者将知识资本划分为人力资本、组织资本和社会资本。而这3种资本通过以下途径积累和分配知识:个人;组织结构、过程和系统;联系和网络【1】。另外,也有学者认为创新受到个人、企业及网络3个层面因素的驱动。本文借鉴国外文献对知识资本的划分,并结合国内外文献的相关内容,对创新绩效的影响因素进行分类:宏观层面的影响因素,例如马宁、官建成指出“产业政策影响专利数量”【2】;买忆媛,聂鸣指出国家的经济制度影响创新绩效”。企业与外部组织间联系与互动的因素,如Jaffe、Levin和Reiss研究了知识溢出的问题;国内也有研究者对此做出探讨。管理层面的影响因素,例如Gupta指出了企业内部部门之间的协作对创新的影响;杨建君等人就沟通因素对

浅析企业社会责任与可持续发展 论文摘要本文针对发生不久前的紫金矿业污染案进行简要陈述,剖析紫金矿业案背后的利益驱动与幕后黑手。当今许多企业和公司以利益为追求,以环境和社会利益为代价,不符合可持续发展的现代企业发展理念和企业社会责任。这两个全新的理念颠覆了以前只以股东利益至上的企业生存法则,本文重点介绍可持续发展理念的精髓与企业社会责任的理念,并且阐述二者关系。现代公司法与经济法也对这两个学理理念进行了浓墨重彩的描述,旨在为现代企业的发展指出一条康庄大道,怎样将这些理念切实执行,引入实际,本文也提出了几点粗浅的建议。法律的生命在于执行,在完美的发展理念横空出世之际,怎样执行才是现代企业生存的王道。 论文关键词紫金矿业可持续发展企业社会责任 一、紫金矿业污染事件回顾 在过去的2010年里,福建的紫金矿业公司由于一件污染事故从不为人知到家喻户晓。 7月3日,福建省上杭县紫金(金)铜矿,因为连续降雨,导致厂区溶液池区底部黏土层掏空,污水池防渗膜多处开裂,渗漏事故由此发生。污染事件后果严重,造成了9100立方米的污水顺着排洪涵洞流入汀江,导致汀江部分河段污染及大量网箱养鱼死亡。此次污染事件,无论是对对当地的生态环境还是居民的健康来说,都是大灾难。 回顾整个事件,紫金矿业在事故发生之前早有多次污染源渗漏事件,厂方也多次爆出向媒体部门给“封口费”的丑闻,在汀江,附近居民对紫金矿业的污水处理方式不当早有意见,“死鱼”事件早在2010年初就发生。只是状告无门,百姓们只能忍气吞声。事故已经爆出,上杭县公安局就于去年7月15日对紫金矿业涉嫌重大环境污染事故案立案侦查。整个侦查诉讼过程长达大半年,终于在今年1月,新罗区法院对该案作出一审判决。判决结果是紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿犯重大环境污染事故罪,判处罚金人民币3000万元。直到5月4日,紫金矿业公告称公司近日收到福建省龙岩市中级法院刑事判决书,维持新罗区法院对紫金矿业集团的一审判决:紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿犯重大环境污染事故罪,判处罚金人民币3000万元。 紫金矿业素有“中国第一大金矿”之称,它采矿成本低在行业中是出了名的。国际金价节节攀升,在诱人的利益面前,紫金矿业不顾自身对冶炼技术的不成熟运用而贸然采用了国际先进的生物氧化技术里提取矿物中的铜金属。这次悲剧的发生,正是紫金矿业忽视企业应当承担的对周边社区,对环境应尽的社会责任,低估了自己生产造成的环保代价,不符合企业的可持续发展。 二、企业社会责任和可持续发展理念剖析 (一)企业社会责任的涵义 紫金矿业的丑闻爆出,也立刻引起了学术界关于企业履行社会责任的激烈争论,企业作为社会团体,不应该只以单纯的股东经济利益为追求,在利益背后,更有高尚的社会责任作为企业运营的约束。这里有必要先就企业社会责任的定义做一下简要概述。 关于企业社会责任(Corporate Social Responsibility),我想很多人还觉得很陌生,可是这一理念在欧美发达国家早已是企业生存必须遵循的法则。这里有必要对企业社会责任的 涵义做一下简单的论述。所谓“企业社会责任“(CSR:Corporatesocialresponsibility),是指在市场经济体制下,企业对社会合乎道德的行为。即:企业在追求利润的同时,必须主动承担对环境、社会和利益相关者的责任,包括遵守商业道德,维护员工的合法权益、保护环境、节约资源、支持慈善公益事业等。”又有学者认为,就企业社会责任的内涵而言,企业社会责任是企业作为主体,对社会承担的“最有”责任“范围”,具体责任是博弈参与方之间侧率互动的博弈结果。同时,管理学家哈罗德孔茨认为,企业社会责任应包括三个方面:(1)企

社会福利理论文献综述 在准备课题《推进新型农村合作医疗制度改革研究》的过程中,笔者对相关国内外着作进行了选读,并对已发表的相关领域论文进行了研究,以此寻求研究领域的发展历程、现状,了解与本论文有关的理论观点和研究方法,总结已解决的问题和尚存的问题,从而在他人研究的基础上吸取经验,并有所创新。 (一)福利、社会保障、社会福利 “福利”一词,英文为“Welfare”,意指人、动物或群体的健康、安全、快乐的一种总体状态,亦指多由政府为有需要的人或者动物提供生活条件、经济帮助等等①。我国社会保障学专家郑功成对从社会学的意义上对“福利”概念作了一个简明扼要的定义:“福利包括个人福利和社会福利,其中个人福利通常被解释为‘幸福’、‘快乐’的同义语,是指个人对物质生活的需要与个人精神生活的需要的满足;而社会福利是一个整体的概念,指一个社会全体成员的个人福利的总和或个人福利的集合②。对于社会福利(Social Welfare)而言,它的内涵和外延很难确定,至少可以从三个层次上去理解。在最广泛意义上,社会福利是指一切改善和提高人民物质生活和精神生活的社会措施,不仅包括社会保障的内容,也包括就业政策、公共文化、免费教育、公共卫生和家庭津贴等等。其覆盖对象是全体国民,包含着物质生活和精神生活两方面。在英国出版的《新大不列颠百科全书》中,“社会保障”不单独列目,而在“社会福利”条目下包括两个主要的子项目:一是社会工作——个人社会服务;二是社会保障——政府的福利项目。在中层意义上,社会福利基本上是社会保障的同义语,是西方普遍用来替代社会保障的一个概念,涵盖了政府和社会为国民提供的各种服务设施和社会保障的各项内容。狭义上的社会福利是社会保障体系中的一个组成部分。张海鹰(1993)认为社会福利作为国家的社会政策,由国家或社会为 ①参见美国传统词典第4版、牛津高阶英语词典、柯林斯高级英语学习词典第5版 ②郑功成,社会保障学,商务印书馆,2000年版,第76页。

企业社会责任分析2015春季MBA2班 任彦乐 学号:1550301221 企业社会责任分析

本文分析的是我国企业的社会责任,企业作为一个营利性的社会经济组织,是社会有机体的一个不可分割的部分,是各种利益相关者利益的集合体。企业社会责任既是社会对企业的道义要求,也是企业可持续发展的战略工具,是企业社会性与经济性的动态整合,是企业对其利益相关者所承担的法律责任、经济责任、伦理道德责任、慈善责任的综合。随着企业对社会发展和人类生活影响能力的增强,要求企业承担社会责任的呼声不断高涨。 自20世纪80年代以来,跨国公司日益受到“赚取工人血汗钱”的指责,企业社会责任(Corporate social-responsibility)开始在各国被提起,到90年代中期逐步形成了CSR 运动,跨国公司纷纷开始要求其供应商接受有关劳工标准和CSR的审查。这股声势浩大的CSR浪潮,要求企业在营利的同时,承担社会责任,企业发展要合乎社会道德规范,以最终实现可持续发展。企业社会责任不仅是一个企业为什么存在的“企业使命”问题,也是我国企业参与全球经济所必须面对的一个现实问题;它不仅是道德呼吁,而且是刚性的制度约束,它不仅是一种理念,它更是一种需要付诸实践的法律制度。 一.企业社会责任的渊源 (一)社会责任的定义 1.社会责任(Society Responsibility SR),它没有一个标准而且统一的定义。美国的一些学者通常认为:企业社会社会责任是指企业决策者采取保护与促进社会福利行动的义务;琼斯福.马可圭里认为,企业的社会责任是指企业不仅负有经济与法律上的义务,而且更负有超越这些义务的其他责任;而我认为社会责任是一种企业在追求利润和经营的过程中对这个社会需要承担一定的责任或者义务来回馈给国家和人民,也是一种需要国家规范的法律制度,还是一种企业寻求长久发展的经营战略。一个企业想要长久发展必须要承担一定的社会责任,比如企业必须承担保护环境,对公众不造成不利影响,有助于规范社会风气等措施。即要求企业在实现利润最大化的同时,兼顾企业职工、消费者、社会公众及国家的利益,履行保护环境、消除污染等社会责任,将企业的经营目标与社会目标统一起来。 2.企业社会责任性质:正是由于企业利益与社会利益事实上的客观上浑然一体不可分割性,企业在履行社会责任时,企业所采取的一些行为兼具自身与社会双重影响属性。企业社会责任的本质就是一种企业自身对人类社会所承担的义务。企业社会责任具有社会属性,是社会对企业组织的外在要求。企业社会责任是企业组织向前发展的必然结果。(二)企业与企业社会责任的关系 企业组织是存在于社会组织当中,两者存在相互影响,相互制约的关系。而企业与企业社会责任也正是这样,一个国家的公民要对国家屐行一定的社会责任,而企业做为一个国家的经济主体,更要承担起一份社会责任。企业与企业社会责任两者的关系应该是“鱼水关系”,是不可分割的,企业建立和发展与社会环境休戚相关,社会是企业利益的来源,这就要求企业通过对这个社会履行社会责任,改善社会环境,使得这个社会整体环境更适合企业更好的发展。企业的经济活动需要在社会环境中发生,企业应承担自己的经济活动所造成的社会后果。 (三)企业社会责任的分类 1.从法律角度可分为:法定和非法定的企业社会责任 法定的企业社会责任是指国家有关法律、法规及相关法律性条文规定企业必须承担的社会义务。比如,企业所缴纳的税金,企业的产品质量等。非法定的企业社会责任是指除国家法定的企业社会责任以外的,企业愿意自主承担的社会义务。

最新会计专业原创毕业论文,都是近期写作 1 会计信息失真的原因及对策研究 2 某大学贷款的风险及成因分析 3 浅谈会计信息失真的原因及改善对策 4 某生物科技公司流动资产的优化管理 5 制造业存货管理水平提升途径的研究——以某集团为例 6 我国商业银行经营效益及其影响因素分析—以招商银行为例 7 中小会计师事务所绩效管理与薪酬激励的相关性探讨——以xx为例 8 基于敏感性因素分析法的xx公司利润最大化研究 9 企业横向并购的价值效应分析——以美的并购小天鹅为例 10 我国科技型小微企业融资研究 11 网络交易税收问题的研究 12 基于企业生命周期的财务战略探讨 13 企业合并所得税税收筹划 14 国内外会计师事务所审计质量的比较研究 15 我国上市公司自愿性信息披露探讨 16 企业并购中的绩效与风险研究 17 谈会计电算化下的企业内部控制 18 我国企业应收账款管理改进研究 19 中小企业融资方式的选择存在的问题与选择途径 20 某建筑工程公司营运资金管理中存在的问题及对策研究 21 经济危机背景下汽车行业盈利能力评析 22 房地产公司的财务风险研究——以某公司为例 23 房地产行业社会责任信息披露研究 24 中小企业内部控制问题研究 25 上市公司会计报表附注披露问题的研究 26 论中小企业中存在的问题及对策 27 公允价值计量的不利经济后果研究 28 某公司会计造假的成因分析及治理对策研究 29 对建立担保企业财务风险防范机制的探讨 30 新会计准则的特点及影响 31 上市公司股利政策研究 32 企业并购对财务状况变化的影响 33 浅析实质重于形式原则的实际运用 34 论我国代理记账业务的现状及发展对策 35 企业产品成本控制的研究—以某公司为例 36 万达集团财务战略管理的研究 37 合并会计报表理论的评述 38 我国家电业营运资金管理研究 39 全面质量管理视域下xx建筑安装公司应用研究 40 某公司人力资本投资及其风险防范研究 41 xx集团财务分析 42 消费型增值税对纺织企业发展的影响分析

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/4a10812865.html, 企业社会责任文献综述 作者:高晓方 来源:《北方经济》2011年第12期 摘要:企业社会责任从提出到得到广泛认可经历了一个漫长过程,更是引发了关于企业 社会责任必要性的两次学术论战。然而,到目前为止,学术界还未对企业社会责任形成一个统一的定义。本文着重回顾了企业社会责任的必要性之辩、企业社会责任的内涵之辩以及企业如何承担社会责任,希望能对我国企业管理有一定的启示。 关键词:企业社会责任必要性内涵承担 企业社会责任概念源于资本主义进入垄断阶段以后,企业规模的不断扩大引发了日益严重的社会问题,使人们开始思考企业与社会的关系。1924年,欧利文·谢尔顿在《管理的哲学》中首次提出企业社会责任(简称CSR)概念,开创了一个新的研究领域。 一、企业社会责任的必要性 自谢尔顿正式提出企业社会责任的概念以后,在相当长的时间内各国学者都在争论企业是否需要承担社会责任。其中最著名的讨论莫过于贝利-多德、贝利-曼恩之间的两次学术论战。 (一)CSR两次学术论战 第一次论战:20世纪30年代,贝利-多德之间关于企业是否要承担社会责任的论战始于对企业经营者职能的讨论。贝利认为,股东是企业的唯一委托人,企业管理者应该以股东利益最大化为唯一目标;而多德教授则认为,企业既有社会服务功能又有营利功能,企业管理者作为多方受托人,应该树立对职工、消费者和社会大众的社会责任感。之后,贝利和多德争论发生了一些戏剧性的变化,多德放弃了企业应承担社会责任的观点,而贝利反而认为多德原来的观点是对的。 第二次论战:20世纪60年代初,贝利-曼恩之争使得贝利-多德之争得以延续。曼恩批评贝利没有讲清楚为何企业管理者的职责是执行在企业利益相关者之间分配企业财富的问题,贝利则认为企业经营者适合担当企业利益相关者受托人和财富分配者角色。之后,曼恩的思想逐渐转变,有条件地接受企业要承担社会责任的观点。 (二)CSR反对派和支持派

法学研究

益之外的其他所有社会利益;第三种观点认为,公司在谋求股东利益最大化之外还应当负有维护和增进社会利益的义务。 第一种观点实质上是将公司的营利性置于公司的社会责任之后,当公众需要公司履行社会责任的时候,公司应以社会责任为先而放弃营利的目的;第二种观点则将公司的营利性与社会责任置于同等的地位,公司不仅仅要为股东利益着想,同时也要最大限度的满足股东之外的其他群体的利益;第三种观点则认为与公司的社会责任相比,公司的营利性为先,而将公司的社会责任视为公司营利性的限制和补充。对公司社会责任含义的界定,我国著名学者刘俊海博士的观点更接近于前两种含义的概括,他认为,所谓公司社会责任,是指公司不能仅仅以最大限度地为股东们营利或赚钱作为自己的唯一存在目的,而应当最大限度地增进股东利益之外的其他所有社会利益。这种社会利益包括雇员(职工)利益、消费者利益、中小竞争者利益、当地社区利益、环境利益、社会弱者利益及整个社会公共利益等内容[2]6-7。他认为公司社会责任是对公司绝对营利性的一种修正,因此公司的社会责任也可以被称为公司的社会性或公司营利本质的相对性。 笔者认为,公司是以营利为目的而被创设的,其存在的价值和目标主要是为了实现股东的利润最大化。如果过于强调公司的社会责任,而忽略公司的营利性特征,那么股东的利益就无法得到最大限度的满足,这将导致股东经营积极性的丧失,而公司也将走上破产消亡的道路。因此,笔者赞同上述第三种观点,在保证股东利益最大化的前提下,维护和增进社会利益。 三、从公司的营利性看公司的社会责任 公司的营利性特征决定了公司开展经营活动的目的和动机,股东利益的最大化是公司得以存在和发展的前提和基础。股东作为公司的投资者,其投资活动最重要的目标就是利润的获得,股权的实现。因此,我们只有在优先考虑公司营利性的基础上,谈公司的社会责任才有意义。笔者认为,公司的营利性和社会责任之间是一种唇亡齿寒的关系,如果不谈营利性,反而过于强调公司的社会责任,则会陷入公司"泛社会性"的误区,那么公司履行社会责任的时限也不会太长,正所谓皮之不存毛将焉附?公司能够持续的维护和增进社会利益才是市场经济的需求所在。 因此,要实现公司的社会责任,就必须正确的分析公司的营利性与社会责任之间的关系。笔者认为,公司的营利性与公司的社会责任之间是对立统一的关系。公司的营利性是矛盾的主要方面,它决定着社会责任的承受载体能否健康稳定的存在和发展,因此,公司营利性的实现有助于公司社会责任的承担。公司的社会责任则是对公司营利性的限制和补充,它以营利性的存在为前提,但对公司的营利性有起着非常重要的作用:公司对社会责任的承担有利于提升公司的市场形象,从而增强公司的市场竞争力。所以,公司应成为营利性与承担社会责任的结合体[3]。公司社会责任的提出,并不是要从根本上否认公司的营利性,而是为了实现公司的利益与社会整体利益的协调。片面地强调公司的营利性将会导致公司社会责任意识的缺失,甚至会出现公司为营利铤而走险,触犯法律的现象;而单纯强调公司的社会责任,必然会使公司在竞争激烈的市场经济背景下逐渐淡出历史的舞台。因此这两种片面的认识都是不可取的,而是应该在坚持公司的营利性、实现股东利益最大化的前提下,承担和履行公司的社会责任。 四、协调公司的营利性与社会责任的法律规制 我国《公司法》(2005年修订)第5条规定,公司从事经营活动,必须遵守法律、行政法规,遵守社会公德、商业道德,城市守信,接受政府和社会公众的监督,承担社会责任。这一条虽然规定了公司的社会责任,但是仅仅作了原则性的规定,缺乏具体的操作性。因此在我国公司法中明确公司的社会责任具有重要意义。一方面有利于预防公司滥用经济力量,保护利益相关者的合法权益,另一方面,也有利于公司营利性的开展与实现。针对我国《公司法》对公司的社会责任规定较为笼统的现实,笔者认为应从以下两个方面进行完善: 首先,公司立法应以公司的营利性为主,将公司的社会责任作为公司营利性的限制和补充。营利性是公司存在的意义,公司失去了营利性,也就走到生命的尽头。将公司的社会责任作为公司营利性的限制和补充,这既尊重了公司的营利性,又照顾了非股东相关者的利益[4],当然,有些学者也提出了将公司的营利性与社会责任并重的立法模式,笔者并不赞同,因为当股东利益最大化与所有其他利益主体的利益发生冲突时,那么股东利益的"最大化"又应如何实现?这是一对无法调和的矛盾,缺乏现实的可操作性,即便是立法也无法起到实际调节的作用,反而会被法官束之高阁。 其次,对公司的社会责任以及不承担社会责任的后果做具体规定,主要包括:为消费者提供丰富、优质的产品和服务以满足广大消费者不同的需求,并维护消费者权益;重视对公司雇员劳动权的保护,在劳动安全、劳动工时等方面保护劳动者的合法权益;公平竞争并维护市场秩序;合理利用资源;保护生态环境;改善社区关系,促进社区发展,热心资助慈善事业等等[5]。这样既可以对公司应该履行的社会责任起到具体的指导作用,又可以通过对公司不履行、逃避履行社会责任的行为予以处罚,来激励公司积极履行社会责任,以保障营业的顺利进行,增强公司的市场竞争力,保证营利性的实现。 参考文献: [1]王作全.商法学.[M].北京:北京大学出版社,2006:6. [2]刘俊海.公司的社会责任[M].北京:法律出版社,1999. [3]郭丽丽.试论公司目标定位——营利性与承担社会责任并重[J]. 内蒙古科技与经济,2004,(21). [4]梁秀超.论公司的社会责任[J].中国商贸,2010,(1). [5]丁亚丽.试论公司的营利性与社会责任[J].黑龙江政法管理干 部学院学报,2009,(4). (责任编辑/张华明)

国外声誉理论研究综述 余津津 (浙江大学经济学院,浙江杭州310027) 从20世纪80年代发展至今,经济学界对于声誉的研究是纷繁而散乱。本文在对文献进行一番梳理之后,根据研究内容将现有的研究成果归纳为以下几个部分。 一、标准的声誉理论 经济学中标准的声誉模型是由Kreps等人(1982)创建的,旨在解决“连锁店悖论”(Selten, 1978)并对有限重复博弈中的合作行为作出解释。“连锁店悖论”告诉我们,完全信息条件下的有限次重复博弈不可能导致参与人的合作行为。在这种情况下,不存在对于声誉的解释,因为参与人都没有积极性建立良好的声誉。Kreps和Wilson (1982)指出,“在多阶段博弈中,参与人试图在早期获得一种声誉,要么是‘坏人’,要么是‘好人’,或者是其他类型,但这种现象并没有被一些正式的有限博弈理论所分析”。Axelrod(1981)的实验结果也表明,即使在有限次重复博弈中,合作行为也频繁出现。通过将不完全信息引入有限次重复博弈,Kreps等人建立了标准的声誉模型,从而解决了“连锁店悖论”。共声誉模型引入了两种类型的参与人:好的类型和斯坦克尔伯格类型,前者如高能力企业,可选择高的或低的努力程度,即具有机会主义倾向;后者对他能够承担的行为进行可信的承诺,因此这种类型有时候被称为承诺类型。模型的结论是:在一定时期内,好的类型的企业可通过”伪装”成为斯坦克尔伯格类型来获得声誉。Kreps等人的思想被总结为KMRW定理,定理指出,在T阶段重复囚徒博弈中,每个参与人都有非零概率是“非理性的”,且都不知道对方的类型,如果T足够大,必然存在一个To 浅谈企业社会责任感 于社会经济迅速发展的今天,作为经济活动中最重要的细胞——企业,其行为已经可以影响到世界的每一个角落。在这一背景下,“企业社会责任感”也随之成为当下备受关注的话题。为此明确何为企业社会责任感。了解企业社会现状,认清导致社会责任感缺失的原因,知道提升企业家社会责任感的基本举措已势在必行。 “天下兴亡,匹夫有责”这句话讲的就是每个人都应该对国家和社会有一种责任感。作为社会的一员,如果责任意识能深扎我们心中,经济才会迅猛发展,军队才会成为最具战斗力的组织,国家、民族才会更具凝聚力,更加团结。而身为经济主体的企业,只有认清自己的社会责任感,才会使企业更具竞争力和影响力。而何谓社会企业责任感,目前并没有对它的统一定义。从它的表面意思来看,企业社会责任感是指企业对待社会的一种责任态度,是指企业所面临的社会责任。一个企业的存在,绝不能仅仅以赚钱为唯一目标。除了赚钱之外,企业还应服务社会,创造文化,提供就业机会,捐款资助贫困地区和灾区。在一点上国外的某些大企业管理者做得比较好,如:世界富豪比尔盖茨和“股神”巴菲特,他们并没有只是追本逐利唯利是图,而是在各国纷纷建立基金会,将自己从社会中赚来点钱回馈社会,造福人类。再看国内的某些企业大亨,他们已从人民手中赚足了资本,然而他们依旧贪得无厌,利用拖欠民工工资,加长工作时间,偷工减料,制假卖假获取高额利润,这不得不令我们反思。这些差距背后究竟说明了什么?是什么导致了和谐社会的不和谐音符? 纵观我国市场经济发展现状,虽然在国家的宏观调控下有了很大改观,然而又有市场自身的缺陷性,许多问题也如雨后春笋般暴露出来,尤其是作为市场经济重要组成部分的企业,不讲道德,缺乏社会责任感的事件频频曝光。回顾这几年发生的大事件,企业责任缺失主要体现在以下几个方面:(1)生产安全,职业健康问题。有些企业对劳动保护、安全生产很不重视,尤其是采矿业、建筑业等生产企业,火灾、爆炸肢体外伤等事故频发,严重威胁着工人的生命健康和安全。(2)在商业经营中违背诚信的非道德行为。其业务为了赢本逐利,做出危害消费者利益的行为,主要涉及产品质量和广告宣传问题,如苏丹红、三聚氰胺、激素门、地沟油等食品安全事件和利用虚假广告、明星效应欺骗误导消费者。(3)环境污染问题。许多企业不按要求处理三废,思议掠取、开采自然资源,导致资源短缺、地面沉陷等问题。(4)社会保障问题。这种种问题,都与企业社会责任意识匮乏有关。而对于正处于和谐社会的中国,要实现经济由粗放型到集约型转变,推动当代中国诚信社会进程,减少由于诚信缺失导致的负面影响,任务还非常艰巨。 那么导致中国一些企业责任缺失的原因何在?其实归结起来无非有三个方面的原因:政府、企业和消费者。 (一)、政府方面。政府往往追求企业的利润和税收,而忽略对企业守法行为的监督力度,从而是企业逃避社会责任有了可乘之机。再就是,我国还未成立正式的企业社会责任组织,而且企业责任制度不完善,政府推动力度不足,使得企业更加缺乏责任意识。 (二)、企业自身。○1社会责任淡薄,过于追求利益最大化。○2民营企业比起国营企业资源相对匮乏,资金短缺,生存成为他们的第一要务。 (三)、消费者。许多消费者法律维权意识淡薄,对企业欺骗行为忍气吞声,不敢拿起法律武器维护自己的合法权益。 责任心水企业生存的根本,是衡量企业成功与否的重要标准。缺乏责任感的企业,终究会被社会所淘汰,因此面对种种社会现状和经济问题,我们必须采取措施积极应对。对于政府来说,应该加强对民营企业社会责任的引导,积极开展各种社会责任教育活动,建立有效、健全的约束机制和完善的监督机制来规范监督企业的行为。对企业本身而言,管理者应该勤于监督,加强宣传,将员工责任感与员工的职业生涯发展联系起来。也可以通过培养加强员工的团队精神,使得员工真正融入集体,与企业共命运。而消费者应该提高维权意识,用正 课程名称:管理学原理 作业内容:企业的社会责任与经济效益 学生孙莹截至日期2014年04月25日 学号201241072038上交日期2014年04月25日 评分标准:%得分 文章的主题深度和思辨性文章的切题性及整合度文章结构及文字功力 参考文献引注的规范性20% 45% 25% 10% 100 具体的评分项目细节清单: 文章总体质量:优秀良好一般有待提高差结论的总结能力:优秀良好一般有待提高差思辨性衡量:优秀良好一般有待提高差结构及文字:优秀良好一般有待提高差参考文献:优秀良好一般有待提高差 批改老师的评语/反馈: (若有任何问题,请联系你的老师) 批改老师:日期: 企业的社会责任与经济效益 首先我们要区分社会义务、社会反映和社会责任的区别。社会义务反映了社会责任的古典观点,指一家公司由于承担着履行特定经济和法律责任的义务而从事的社会活动。社会响应指公司为应对某种普遍的社会需要而从事的社会活动。社会责任则是指一个组织在其法律和经济义务之外愿意去做正确的事情并以有益于社会的方式行事的意向。一个具有社会责任感的组织会去做正确的事情,因为它认为自己在伦理道德上有责任这样做。 企业的经济效益是指企业的生产总值与生产成本之间的比例关系。所以要提高经济效益,就是要在成本一定的情况下获得更多的利润。但即使劳动成本降低了,企业的产品不适应市场需求,经济效益反而还会降低。 而提高企业经济效益,无论是对企业、国民还是国家,都具有十分重要的意义。那么,如何在履行社会责任的同时提高企业的经济效益呢?纵观企业管理的全部历史,不难发现,企业的社会责任与经济效益的关系有以下三个情况: 一、注重经济效益不注重社会责任感 企业的经济效益是指企业的生产总值与生产成本之间的比例关系。企业利润增加,并不一定意味着经济效益的提高。所以提高经济效益就是要在成本一定的情况下获得更多的利润。对于有的企业来说:企业经济效益是企业一切经济活动的根本出发点。提高经济效益,有利于增强企业的市场竞争力。企业要发展,必须以最小的投入获得最大的效益。只有这样,才能在市场竞争中不被淘汰,获得发展。而这就导致了有的企业产生了投机取巧的念头,他们想获得最大的经济效益,就不顾一切压低产品成本。 前几年三鹿集团奶粉事件正是体现有的企业只追求经济效益而不管其社会责任感的现象。从三鹿集团对自身产品毒奶粉归因和其行业出于自身利益的对其罪行庇护,我们对国家免检产品的三鹿产生了高度的怀疑。长久以来三鹿给人以负责的态度,其产品也受广大消费者欢迎。可是这次三鹿应对毒奶粉事件的举动却将三鹿集团乃至整个奶制品行业推向了危险的边缘。可见,企业的社 2012年第21期 科技管理研究 Science and Technology Management Research 2012No.21 收稿日期:2012-01-04,修回日期:2012-04-27 基金项目:国家社会科学基金项目“农业企业食品安全问题研究”(10BGL007);广东省软科学项目“食品安全导向下广东农业龙头企业社会责任行为研 究”(2010B070300063)。 doi :10.3969/j.issn.1000-7695.2012.21.053 企业社会责任与企业声誉关系研究综述 汪凤桂,戴朝旭 (华南农业大学经济管理学院,广东广州510642) 摘要:通过文献回顾发现,(1)企业社会责任是声誉评价体系的重要内容;(2)企业通过履行社会责任来提升其声誉,进而获取竞争优势;(3)企业社会责任对企业声誉的影响因利益相关者不同期望、社会责任多样性以及行业差异而有所不同。在此基础上,提出二者关系的概念模型并指出未来的研究方向。关键词:企业社会责任;企业声誉;情景因素中图分类号:F272.1;F272-05文献标识码:A 文章编号:1000-7695(2012)21-0237-04 Research on Relations between Corporate Social Responsibility and Reputation WANG Fenggui ,DAI Zhaoxu (College of Economic and Management ,South China Agricultural University ,Guangzhou 510642,China )Abstract :The paper reviews the relative literatures and it finds out that :(1)Corporate social responsibility plays an im-portant part in reputation evaluation system ;(2)Corporate improves its reputation through social responsibility ,and then gains a competitive advantage ;(3)Expectations of stakeholders ,diversity of social responsibility and industry diversity ,and corporate social responsibility have varied impacts on corporate reputation.On the basis ,the paper proposes the con-cept model on relationship between them ,and indicates the directions for the future research.Key words :corporate social responsibility ;corporate reputation ;influencing factors 作为企业研究的新视角,声誉理论近年来迅速融入主流管理学并非偶然,最起码有两种动力在推进这一过程:一方面,商业伦理在西方国家越来越受到重视,尤其是安然公司和世通公司等大企业接连爆出商业丑闻,使得许多学者和管理者开始重新审视企业声誉问题,并将其与商业伦理、危机管理和风险管理等结合起来考察;另一方面,20世纪90年代新经济的迅速崛起使得企业声誉在风险投资行业的价值日益凸显。正是基于这样的环境背景,企业社会责任和企业声誉的重要性不断增长,关于二者的研究文献不断激增。 由于学科差异以及研究角度的不同导致企业社会责任和企业声誉至今尚无明确的、被普遍接受的 定义(Gotsi &Wi1son ,2001)[1] 。以往的研究主要关注企业社会责任和企业声誉评价指标体系的构建及如何测量,在处理二者关系时,大多数研究还停留在将企业社会责任视为评价(或者影响)企业声誉的指标之一,极少文献对其潜在关系进行系统梳 理(Brammer &Pavelin ,2006)[2] 。鉴于此,本文通过回顾相关经典文献,系统梳理企业社会责任和企业声誉之间的内在关系,在此基础上试图构建一个更加清晰的二者关系的概念模型并对未来的研究方 向提出展望。1 CSR :社会期望流派下声誉评价的重要内容 企业社会责任源于社会对企业的期望,最早由英国学者Oliver Sheldon1924年提出。上世纪80年代末随着各类社会问题和环境问题的凸显和日益严重,企业社会责任投资成为公众和媒体关注的焦点,跨国公司也相继将其搬上了公司的发展议程,企业社会责任开始从边缘走向主流。企业声誉的研究在西方兴起于五六十年代,近五十年来国内外学者们从各个不同角度对企业声誉的概念、内涵、作用以及测量方法等方面进行了深入探讨(Ponzi ,Fombrun &Gardberg ,2011)[3],一致认为企业声誉是决定企业成功的稀有的、有价值的、可持续的、竞争对手难以模仿的无形资产,在竞争中所扮演着至关重要的 战略角色(Fombrun &Shanley ,1990)[4] 。1.1声誉评价的理论基础:三大思想流派 虽然在企业声誉是重要的这一说法上已经得到了普遍认可,但是关于如何测量它则众说纷纭。Be-rens 和Van Riel (2004)[5]通过对过去50年间企业声誉及相关研究文献的梳理发现,学者们所识别的测量维度和指标之所以存在差异是因为不同学者识别浅谈企业社会责任感

论企业的社会责任与经济效益的关系

企业社会责任与企业声誉关系综述