第一章汉字的起源

文字在产生之前,人们为了帮助记忆、交流思想、传递信息,曾经采用了各种各样的记事方法。东汉著名文字学家许慎在他的著作《说文解字》里,谈到过汉字的起源:“古者庖牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,视鸟兽之文与地之宜(仪),近取诸身,远取诸物,于是始作易八卦,以垂宪象。及神农氏,结绳为治而统其事,庶业其繁,饰伪萌生。黄帝之史仓颉,见鸟兽蹄迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契,百工以义,万品以察,盖取诸‘夬’。”

许慎认为,汉字产生之前,曾有过一些过渡阶段。起初是庖牺(伏羲)氏创作八卦符号用来表示世界万象;其后有神农氏结绳记事,但却难以适应日益繁多的事物;直至黄帝的史官仓颉创造了书契文字,百官由此得到治理,万民由此得到督查。

1. 结绳记事

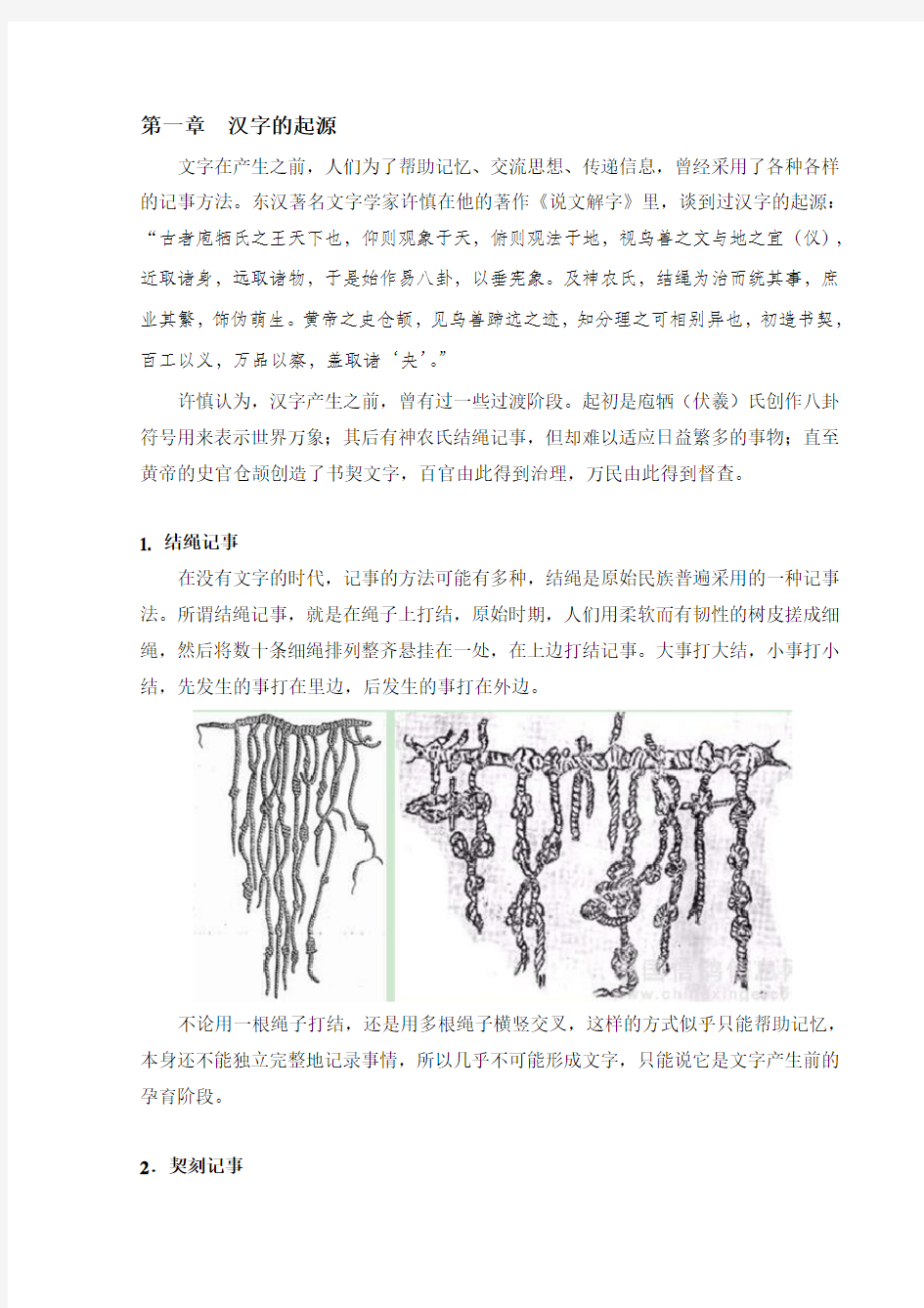

在没有文字的时代,记事的方法可能有多种,结绳是原始民族普遍采用的一种记事法。所谓结绳记事,就是在绳子上打结,原始时期,人们用柔软而有韧性的树皮搓成细绳,然后将数十条细绳排列整齐悬挂在一处,在上边打结记事。大事打大结,小事打小结,先发生的事打在里边,后发生的事打在外边。

不论用一根绳子打结,还是用多根绳子横竖交叉,这样的方式似乎只能帮助记忆,本身还不能独立完整地记录事情,所以几乎不可能形成文字,只能说它是文字产生前的孕育阶段。

2.契刻记事

除了结绳记录之外,还有通过在树皮上、木头上做记号以及契刻等方法来记事的。

契刻也往往与数字有关。人们将数目用一定的线条做符号,刻在木片或竹片上,作为双方的契约。后来人们把契从中间分开,作为两半,双方各持一半,以两者吻合为凭据。古代契上刻的数目主要适用来做债务凭证的。

木契上的简单刻划,也只起帮助记忆的作用,不能算是文字。不过,契刻的这种形式,却很可能是最早的文字书写形式之一。古人利用这种形式把一些数字符号或象形符号刻划在陶器或竹木片上,用以传递某种信息,就有可能逐渐演化成类似青铜器文字或竹简木牍这类文书,继而慢慢形成了文字和文献。

3. 仓颉造字

按照中国传统的说法,汉字是由华夏民族始祖黄帝的史官仓颉创造的,战国两汉时代,普遍流传仓颉造字的传说,当时的文字启蒙书(也是最早的字典)称为《仓颉篇》,也反映了这种观念。

古人把汉字看做神圣的东西,认为造字的人也跟普通人不一样。《子·本经》更说:“昔者仓颉作书而天雨栗,鬼夜哭。”到了汉代,特别是汉武帝以后,人们更把仓颉神话,说他“四目灵光”,与凡人不同。而东汉文字学家许慎在《说文解字》里对仓颉造字说加以肯定,此后人们更加坚信不疑。

在原始时代,人们为常常会在竹木片或其他器物上刻画一些符号来帮助记忆。这种符号通常不可能有固定的读音和意义,自然不能看作文字。只有当这些符号有了相对稳定的读音和意义,并且集中在一起用于记录语言,才具备文字的性质。因此,历史的发展需要出现一个(或少数几个)人来进行文字的搜集和加工整理。

文字的产生并非是一人之功,肯定集合了众多的智慧,但是类似仓颉这样的人物出现并首先为文字的形成做好充足的铺垫,也许是合乎历史条件的事情。

第二章神秘的甲骨文

1. 最古老的汉字

殷商时代的甲骨文是迄今发现最早也是最完备的汉语古文字资料。关于它的发现,有一段曲折的故事。

公元1899年(清光绪二十五年),清国子监祭酒、古文字学家王懿荣生了场病,医生给他开的药方上有一味药叫“龙骨”。文学家鹗在王家做客,两人都好奇这“龙骨”究竟为何物,于是拿出来一同观看,却发现这些“龙骨”是大大小小的骨头片,上面还有些契刻的图画,似文字非文字。两个老朋友感到惊讶,王氏重金购买大量龙骨作了初步的研究。

1900年,王懿荣的甲骨转归了鹗所有,他的亲家罗振玉得知这些甲骨来自于的小屯村,遂派人大力搜求,并对其上文字作了一些考释。原来,这些“龙骨”是省县的农民种地时在黄土层下偶然发现的,继而卖给了药铺。经研究,它们便是三千多年前商朝用来记事的龟甲和兽骨。

2. 甲骨文的功用

甲骨文是刻在龟甲和兽骨(主要是牛肩胛骨)上的文字,其容大多是占卜吉凶。据历史记载,今省市西北洹水边上小屯村一带,曾经是殷商都城。当时的朝代,无论国家大事还是个人私事都要事先占卜,向神灵或祖先的灵魂询问事情的吉凶,求鬼神保佑。所以,甲骨文的容异常广泛,包括打猎、征伐、农业、气候、天象、地理、祭祀、疾病等等。

为他人占卜的人被称为“巫”或“史”,占卜方法是在龟甲或兽骨上凿出椭圆形的小槽或小孔,然后在边上用火灼烧,骨面上即出现裂纹,旧称为“兆”。巫史们根据这些裂纹来判断事情的吉凶,并把占卜之事和结果用文字刻在甲骨上,称其为“卜辞”。有少量甲骨所刻的不是卜辞,而是记事的文辞,但容也多与占卜活动有关。

3. 甲骨文的特点

从数量和结构来看,甲骨文已经发展成为系统性较强的文字了。汉字的“六书——象形、指事、形声、会意、假借、转注”原则,在甲骨文中都有所体现,但是图画文字的特征仍然比较明显。其主要特点是:

(1)在字形上,有些象形字只注重突出事物的特征,而笔画的多少、正反却不统一,字体的大小、长短也变化多样;

(2)甲骨文中的异体字非常多,即一个字可有十几个甚至几十个写法。

(3)由于是用刀在龟甲兽骨上刻写,所以所以刻出的笔画粗细不一,大多数笔画较细瘦、方正。

4. 甲骨文的价值

在世界四大古文字体系(古代中国、古巴比伦、古埃及、古代印度)中,只有以殷墟甲骨文为代表的中国古汉字体系,历经数千年的演变而传承至今,书写出了一部博大精深的中华文明史。

目前,殷墟共出土甲骨15万片,单字约4500个,其中约有1500个单字已被释读。3000多年以来,甲骨文虽然经过了金文、篆书、隶书、楷书等不同书写形式的变化,但

是以形、音、义为特征的文字保留至今,成为今天的方块汉字,对中国人的思维方式、道德价值和审美观念产生了重要的影响,为中国书法艺术的产生与发展奠定了基础。

第三章钟鼎上的金文

1. 青铜与文字

青铜,就是铜和锡的合金。冶炼铜的时候加入一定比例的锡,可以提高青铜的硬度和降低铜的熔点,因而被广泛采用。中国古代青铜器种类繁多,大体上有:酒器、水器、乐器、兵器、烹炊器、车马器、度量衡等等。

殷商时期,人们的行动都要受到神灵的指示,因此他们在日常生活中对神灵的格外敬重。那时,人们已经开始制造铜器作为祭祀祖先的道具。到了西周,使用铜器的围更广泛了。祭祀祖先、诸侯封赏、重大事件等,都会铸造铜器,并将重大事件记载于其上,即为铭文。

上古时代将铜称为金,因此把青铜器铭文称为金文;又因青铜器的礼器以鼎为代表,乐器以钟为代表,所以青铜也可用“钟鼎”代名,青铜器上的文字也叫钟鼎文。西周、春秋时期的文字,主要都是金文。

【青铜钟鼎】

2. 金文的特点

金文和甲骨文一脉相承,属于同一体系的文字,但是因使用的书写工具和材料不同,金文又具有如下的特点:

①笔划粗壮厚实、逐渐线条化,曲折笔画逐渐平直化,力求字形方正匀称;

②图画特征明显减少,文字符号特征有所加强;

关于马字的汉字演变 “马”字的演变过程,从殷商的甲骨文下来,有周的金文,后来出现了篆书,在春秋战国之际,各国的文字都不一样,彼此之间世界来往交流极为不便,在文字的运用上出现很大的隔阂,都有一种希望文字统一的意识,因为彼此联系太过于麻烦。及至公元前221年,秦统一六国,秦始皇就在思想文化上实行统一的政策,实行“书同文字”(司马迁《史记·秦始皇本纪》),以小篆作为全国通行的文字,后来在汉时又出现了便于书写的隶书,渐渐草书出现,后来钟繇由隶化楷,楷书出现了,楷书又称为“正书”“真书”,又有行书,从王羲之的《兰亭集序》来看,行书已经相当成熟了,此时,可以说汉字流体已基本齐备了。后来又有仿宋等等。但是,自此以后,不管是怎样的割据局面,汉字的写法始终是不变的,这有利地促进了各民族之间的交流,为中国统一多民族国家的形成和发展起到了很好的凝聚作用。并且,汉字始终处于一种更不断演化的状态中,随着人类社会的发展,汉字也在不断的演进。 关于马的传说和历史故事? 老马识途:三国时代的曹操曾率军远征敌人,取得胜利后却在归途中迷路了。几个老兵建议把队伍中的老马放出来,解开它们的缰绳,让它们自己跑,说它们能找到回家的路的。曹操听从了他们的建议,用老马来带路。 结果老马果然不负众望,成功的找到了归途,把大家顺利的带了回去。于是,就产生了这个成语:老马识途。 说明的道理:现在这个成语主要用来描述在某个专业领域中经验丰富的、极为擅长的老手。如果你在这个领域中遇到了问题,就向这位老手请教,他一定能帮你解决问题的。因为,他“老马识途”。 指鹿为马:伟大的秦始皇去世后,昏庸无道的秦二世胡亥继位。秦二世极为宠信太监赵高,结果奸诈凶残的太监赵高控制了朝廷实权。赵高为了考验朝廷大臣等官员们是否愿意服从自己,就把一匹梅花鹿牵到朝廷上,指着这头梅花鹿说:这是一匹马!胆小怕事的大臣们就只好附和赵高说,这是一匹马。但也有许多勇敢的大臣,说道:这明明是梅花鹿,怎么可能是马!太监赵高你竟敢公然欺君!结果,这些勇敢的大臣们最后都被赵高杀害了。秦朝的天下,最后也毁在秦二世和赵高的手里。说明的道理:指鹿为马这个成语现在就用来描述那种依仗权势公然撒谎、公然颠倒黑白的坏人。 塞翁失马:“塞翁失马”是一则寓言故事,语出《淮南子人间训》。它是为阐述老子“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”的祸福倚伏观服务的。东汉班固的《通幽赋》,有一句“北叟颇知其倚伏”的话,即提示了它的寓意。靠近边塞的地方,住着一位老翁。老翁精通术数,善于算卜过去未来。有一次,老翁家的一匹马,无缘无故(大概是雌马发情罢)挣脱羁绊,跑入胡人居住的地方去了。邻居都来安慰他,他心中有数,平静地说:“这件事难道不是福吗?”几个月后,那匹丢失的马突然又跑回家来了,还领着一匹胡人的骏马一起回来。邻居们得知,都前来向他家表示祝贺。老翁无动于衷,坦然道:“这样的事,难道不是祸吗?”老翁家畜养了许多良马,他的儿子生性好武,喜欢骑术。有一天,他儿子骑着烈马到野外练习骑射,烈马脱缰,把他儿子重重地甩了个仰面朝天,摔断了大腿,成了终身残疾。邻居们听说后,纷纷前来慰问。老翁不动声色,淡然道:“这件事难道不是福吗?”又过了一年,胡人侵犯边境,大举入塞。四乡八邻的精壮男子都被征召入伍,拿起武器去参战,死伤不可胜计。靠近边塞的居民,十室九空,在战争中丧生。惟独老翁的儿子因跛脚残疾,没有去打仗。因而父子得以保全性命,安度残年余生。所以福可以转化为祸,祸也可变化成福。这种变化深不可测,谁也难以预料。

第一章汉字的起源 第一节起源说 一、仓颉造字说 古籍中有关仓颉作书的记载颇多。从目前 所见到的数以千计的古汉字形体来看,其众多 异体字的存在,充分说明它们不是一人所独创。 但凡是较有系统的文字总是要经过一定的专业 人物的整理,然后由一定的群体力量来推广应 用,才能成为社会额一种交际工具。传说仓颉 是黄帝时期的史官,所以不能排除在上古时代 有仓颉那样的与文字交道的史官,对汉字体系 的初步形成作出过特殊的贡献。 二、结绳说 从一些人类学、民俗学的材料,可以证明在文字被发明之前, 人类采取结绳之类的原始记事方法来帮助记忆,提示事情,交流 情况。秘鲁的土著用不同颜色的绳子平行地系在一条主绳上,以 不同颜色、打结的位置、打结的大小和数目来分别表示不同性别、 年龄的族人的人口数。古籍记载,我国上古社会亦有结绳记事的 风俗。《周易系辞下》“上古结绳而治,后世圣人易之以书契。” 但是,结绳和文字毕竟是两回事情。结绳只能帮助记忆,只能充当备忘的记号,还不能用来直接记录语言,所以它不是文字。结绳与汉字的联系,也只是在汉字产生前,曾有一段漫长的,用结绳的办法来记事的时期。后来这种简单的办法越来越难以适应复杂的实际需要,文字才被发明出来。 汉朝人郑玄,在其《周易注》中也说:“古者无文字,结绳为约,事大,大结其绳;事小,小结其绳。”李鼎祚《周易集解》引《九家易》中也说:“古者无文

字,其有约誓之事,事大,大其绳,事小,小其绳,结之多少,随物众寡,各执以相考,亦足以相治也。”这是讲结绳为约,说得已相当明白、具体了。 神秘的绳结被印加人称为奇普,是用棉线、骆驼或羊驼毛线制成的。它是在一根主绳上串着上千根副绳,每根副绳上都结有一串令人眼花缭乱的绳结。在目前所发现的600多个奇普中,大多数都是公元前1400年到1500年间结成的。不过,其中还有一部分只有1000年左右的历史。 在某些奇普的副绳声的绳结能够结合起来正好和另一个更为复杂的奇普上的数字相同。每一个当地的会计师都会将从下级得来的账目总和通过绳结的形式表现在奇普上,并将这些数据汇总在一根主绳上,然后层层上递。这种交流可能曾被用在国家最重要的信息记录上。其中包括账目以及其他与人口、财政和军事相关的数据。 三、八卦说 汉字由卦爻符号演化而来。 爻,组成八卦的长短横道,一横道 为阳爻,断开的横道为阴爻。阳爻 “”为一字,两个阳爻作二,乾卦 为三,坎演化为水,离为火,坤为 巛。甚至有人认为六十四卦本身便 是一种文字体系。 第二节汉字起源共识,文字源于图画至今为止世界上所见的古文字都起源于图画文字。 古埃及文字。在神秘的埃及金字塔和神庙的石壁上,绘写着一排排图画般的字符,这就是古埃及文。古埃及文是目前发现的世界上最早的成体系的文字,创始于公元前3000年的埃及第一王朝,距今已经有5000年的历史。 苏美尔文。前4500年,美索不达米亚的苏美尔象形文字,图画性很强,但仍属意音结合文字。后发展为契形字,又称钉头字。古巴比伦人、亚述人、波斯人使用。

中国汉字的演变过程(二) 汉字发展的规律和趋势 如果把新石器时代仰韵文化早期定为汉字起源的上限,那么,汉字已经有六千年的发展历史。在漫长的岁月和汉字所经历的实际变化中,我们可以看到汉字发展的几个规律和趋势: ㈠汉字在表意与表音的相互促进中,一直顽强地坚持自己的表意特点,不断地采用新的方式,增强个体符形和整个符号系统的表意功能。 这主要表现在两个方面: 第一、当意义发生变化或符形笔势化以后,改造自己的符形和对字义的解释,以创造形义统一的新局面。例如,当汉字所记录的词所指的事物发生变化后,汉字终是及时调整它的义符,使之适应事物的特点。“”本是“石”。火药发明后,形体演变为此“火”的“炮”。“快”本是“”而为“”,交通发达后,马不再代表最佳速度,形体便演变为从“心”的“快”等等。再如,当原初造字意因符形演变而淡化,汉字便采取添加意符的方式来增强其表音功能。象形字加义符的如“纹”、“”等等,会意或形声字累义符的如“”、“援”、“歌”等。这些都说明,汉字终要最大限地在符形上增加意义信息,来坚持自己的表意特点。 第二、由于书面语与口语互相转化(口语出,?书面语说出或出),语音信息一时之间会变得异常强烈,?加之有些抽象意义的词因义构形又比较困难,因此汉字在甲骨文时代就产生了一批同音假借字,即,不再为某些词构形而借用同音字为符号。例如:“戚”的本义是“斧子”而借作“悲戚”字,“舍”的本义是“房舍”,而借作“舍”字,“介”的本意是“甲介”而借作“疆介”字等等。但是,表意的汉字对这些脱离意义的音化符号有“排”作用,为时不久,它们便加上了相关的义符,分别叫作“”、“”、“界”等,再度义化。正国为如此,汉字中的假借字身形声字转化,成为一种规律,在形声字中是利用一部分声符作为别词手段的。 ㈡汉字在易写与易识的矛盾中,不断对个体符形进行调整,以实现简繁适度的演化造型。 汉字职能的发挥,是两个不可缺少的环节合成的,这就是书写和认识。就书写而言,人们终是希望符号螽易写;而就认识而言,人们又希望符号出满易识。然而越简化,就越越易丢掉信息,给带来困难;追求信息量大、区别度大,又难免增加符形的繁度,给记录增加负担。二者的要求是的。汉字就在二者的矛盾中相互调节,以追求简繁适度的造型。从甲骨文演变到小篆,随时都可以看到这种矛盾与调节。例如,四双脚围绕一个域邑,形象满,表意度高,但书写则不便,改为雨脚作“”,意义又不很明确。最后加“□”作“”,不失本义而简繁适度。 在不影响表意与别词的前提下,汉字终是不断省去多余的分符与笔画,来减少书写的困难和减轻记忆的负荷。例如,大篆里,很多从的字者从,小篆则一律减成,“集”曾写三个“”,到小篆里,将这些多余的重迭都减省了。可见,有限度的简化,是汉字发展的趋势。 ㈢汉字在发展中不断完善和简化自己的构形体系。

评分______ 日期______湘潭大学通识教育课程 专题论文 课程名称:古代汉语知识 论文题目:汉字的演变及其意义 学号: 2011700226 姓名:尹学威 学院:材料与光电物理学院 班级: 11级材料科学与工程二班 日期: 2013年5月14日

汉字的演变及其意义 汉字,又称中文字、中国字、国字,是汉字文化圈广泛使用的一种文字,属于表意文字。汉字是世界上最古老的文字之一,由上古时代的华夏族人所发明创制,后来有作改进。汉字的确切历史可追溯到约公元前1300年商朝的甲骨文,然后是金文、六国古文,再到秦朝的小篆,发展到汉朝时才被取名为“汉字”,唐代时汉字楷化为今日所用的手写字体标准,即楷书。它与世界上任何一个民族的文字一样,是记录语言和传达语言的书写符号,是人们交流思想的辅助工具。汉字是迄今为止连续使用时间最长的主要文字,也是上古时期各大文字体系中唯一传承至今的文字,有学者认为汉字是维系中国南北长期处于统一状态的关键元素之一,亦有学者将汉字列为中国第五大发明。中国历代皆以汉字为主要官方文字。汉字形体的演变体现了汉字体系的发展变化,不同时代的文字资料中,同一个字的形体都发生了变化,有的甚至变得面目全非。然而,汉字形体的演变一直受到两条规律的约制,一个是简易律,另一个是区别律。 简易律是对汉字形体进行简化。是指将原来结构繁复的字变为相对简单、易写易认的字。即由图绘变为线条、由象形变为不象形、由较繁复的符号变为较简单的符号。它是汉字发展演变的主流。因为人们发明创造文字的目的,就是为了生活实际的使用。 在汉字形体的简化过程中,最重大的变革有两次:一是秦始皇统一六国,命李斯等人作小篆,废弃六国异文,这是中国文字发展史上的第一次规范化运动,也是第一次由政府主持的文字简化运动。二是在汉字完成了隶变之后。隶变是古汉字演变为现代汉字的关键,同时也是汉字的又一次大规模的简化过程。 简化可分为三种情况。1、将原来形体复杂的图形文字线条化、符号化,降低了写实性,增强了抽象性,便于书写。这种简化方式常用在古文字里。一些描绘事物实体形状的字,本来就象那个客体对象的形状,如马、羊、鱼、雀等字,后来也都线条化了,成为纯粹的文字符号了。又如年字,甲骨文从禾人声,象人抱禾回家,正是丰收之象,因而有年成、成熟的意思。

中国汉字的演变过程(一) 汉字的形体,即字体,指汉字的书写体态。汉字从产生到现在,虽没有跳出表意文字的圈子,但文字的形体一直按从鳘到简的规律发展演变。主要出现了八种字体:甲骨文-金文-大篆-小篆-隶书-草书-行书。再到现在的印刷字体。 一、甲骨文 甲骨文,是刻在龟甲兽骨上(主要是牛肩胛骨上的文字)。它是我们今天所能看到的最旱的成体系的相当成熟的汉字材料。这种文字是清末光绪年间(公元1889年)在河南安阳县城西北五里路小屯村以北洹水以南发现的。 1、产生 这个地方曾是殷商王朝都城的遗址,是从盘庚迁到殷地(即安阳小屯)。一直到纣王灭亡的年间的都城。所以,我们知道甲骨文是殷商时代的文字,距今约有3000年的历史。 殷商社会,科学文化很不发达,人们对各种自然现象不能解释,认为是鬼神操纵,掌握着自然的变化,而死去的祖宗的灵魂得以预知未来的事情,可以决定人们的命运。因此,殷王朝统治者十分迷信,非常崇拜神,从国家大事到日常生活,如祭祀,征战,畋猎,天气,安危疾病,男女生育等,都要事先占卜,问神以知吉凶,再决定行止。占卜的方法,先将龟甲或兽骨剖开,然后在背面凿出椭圆形的小槽或钻成小孔,再用火烧烤。甲骨片受热后自然在正面裂出各种条纹。史官便按照条纹的不同形状来判断吉凶祸福,占卜后由占卜人在甲骨上刻下占卜的月日,贞人,占卜的内容,结果(即兆头,所示吉凶),以及事后的应验的情况。作为档案保存。 这些记录就是甲骨文字,由于多是占卜的记录,就内容说叫“卜辞,贞卜文字”又由于用尖锐的东西刻的,又叫“契文”,又由于是在殷商的故都废墟发现的,又叫“殷墟文字”。 2、发现 卜辞的发现,完全是偶然的。1898年与此同时1899年之交,农民犁田时,时常发现刻有图文的甲骨,农民不知道这些甲骨的来历,但以为年代久远,可以治病,就收集起来卖给药商,称“龙骨”。据说,1899年,当时北大校长,金石专家王懿荣因生病吃药,首先发现甲骨上刻的是古代文字,才开始收集。 从发现起,经过80年的不断收集整理,挖掘,到目前为止已发现了十六,七万片。从甲骨记录来看,当时的统治者几乎天天在占卜。根据上面提到的帝王和占卜人的名字,结合所刻的文字内容。我们知道了这些甲骨刻载了从盘庚到纣王的12个帝王的273年间的大小事情。据统计,甲骨文单字总数在4500左右,但已认识的还不到1/3。不认识的大多是族名,人名,地名等专用的字。大量的甲骨片的发现,是研究汉字发展与古代汉字文化的珍贵史料。 3、特点 a 瘦弱纤细的风格。由于这种文字受到书写工具的限制,所以笔道都是直的,有时与圆转相同。故而字形瘦长,线条细而硬,瘦且直,呈平直,瘦劲的风格。b形体结构还没有完全定型。一个字刻怎样去写,还没有完全固定下来,并保留着浓重的描画物象的色彩。如字形可方可圆,笔画可多要少,方向可正可反,写法可横可竖,偏旁可左可右,还有多种异体,还有合文写法。

汉字的演变 1.总论汉字,亦称中文字、中国字、国字,是汉字文化圈广泛使用的一种文字,属于表意文字,为上古时代的华夏族人所 发明创制并作改进。经过了6000多年的演变,形成了独有的七种结体方式:甲金篆隶楷草行,简谓“七体”。后人根据汉字的形成整理出六种构造条例(非造字法则):象形、指事、形声、会意、转注、假借,史称“六书”。 汉字是造物对中华民族的偏爱,它不仅在世界上使用人数最多,而且有别于拼音文字,它是表意文字,是一种智慧的符号。 中国作为四大文明古国之一,历史与文化能够绵延不绝而没有中断,汉字在其中起到的承传作用功不可没。中华上下五千年,优秀的传统文化辐射影响了周边国家与地区,甚至全球寰宇。 缅怀过去,当感恩,展望未来,怀信心。

语言的产生——口头交流 语言和文字关系密切,在文字产生之前,人类为了交流的便捷,也许在劳动中喊出第一声号子,也许模仿大自然发出一个声音,也许无缘无故自然而然产生了口头交流的方式——语言。

上古无文字,结绳以记事 结绳记事是文字发明前,人们所使用的一种记事方法,在《易.系辞下》中有记载,结绳即在一条绳子上打结,其意图是用来计数或者记录事件发生点,以便通过结绳数来提醒记忆,该方法在上古时期的中国、秘鲁、印地安皆有用过,在现代一些没有文字的民族中依然沿用。

传说仓颉造字——草创文字 在文字没有产生之前,人类的学习和继承主要以口耳相传为主,由于语言在时间和空间上的局限性,急需要一种能用于书面使用的工具。 仓颉造字是中国古代汉族神话传说之一。仓颉,称苍颉,复姓侯刚,号史皇氏,轩辕黄帝史官,曾把流传于先民中的文字加以搜集、整理和使用,在汉字创造的过程中起了重要作用,他根据野兽的脚印研究出了汉字,为中华民族的繁衍和昌盛作出了不朽的功绩。但普遍认为汉字由仓颉一人创造只是传说,不过他可能是汉字的整理者,被后人尊为"造字圣人"。

汉字的发展与演变 高一(18)班周博儒吴国标 指导老师:郑炳光(潮州金山中学历史组) 作为一名中国人,汉字对于我们来说是再熟悉不过了。在当今社会,汉字,作文我们传承文明的载体起着不可低估的作用。随着我国的发展,也有越来越多的外国人在学习中国的文化,而正是有了汉字这座文明的桥梁,才使得我们的民族文化愈来愈广泛地向全世界传播,并且深刻地影响着世界。 那么,独具中华民族特色的汉字是怎样发展起来的呢?在其发展史中有过怎样的演变?人们是如何完善汉字的?汉字对于中华民族乃至整个世界具有怎样的深远影响?而它的发展前景又如何呢?我们将一同探讨。 一、汉字的产生 汉字源于图画,由原始的图画演变而成。其似画非画,似字非字,我们称为图画文字。图画文字经过了三千多年的逐渐演变,由象形文字→甲骨文→大篆→小篆→隶书…到楷书,以至现在的电脑字体。图画文字已成为笔划简省、具规模的汉字了。 (一)汉字的构成 中国的文字,是由象形、指事、形声、会意、转注、假借等六种文字组成,即人们所说的“六书”。中国文字创造之初,虽与埃及相同,都是由图画、象形文字演化而来的。但其进化情况却不同。中国文字的演化,始终维持着原始的绘画或符号内容,只是在形成更多文字时,在原有文字构成的基础上,加以种种组合,以求形成更多的文字,这在世界文化史上是独一无二的。 1、象形,即字的形状是仿照事物的形体而成的。如日、月、山、水等四个字,就是模仿日、月、山、水之形书写并逐渐演化而来的。保留着原始的绘画特征,并反映自然界的真实形象。 2、指事,这种构字方法,是用文字来反映事物的真实状况的。 3、形声,是由形与声两部分组成。例如“河”、“湖”二字,均以“水”为形,字义与水有关;而后半字的“可”“胡”,则与读音相同或相近。在近代的艺术创作及平面设计上,亦不难找出利用“形声”手法的设计。 4、会意,其字的构成原则,是将两个原有字之字义联系起来而派生一个新字义,从而产生一个新字。如“人”字和“言”字合并成“信”字,意思是言而有信。 5、转注,转注的含义在于用两个字互为注释,彼此同义而不同形。例如“考”、 “老”二字。古时考可作“长 寿”解释,两字相通,意义一 致,故这类字称为转注字。 6、假借,“假借”字,即 一字两用。原来本无此字,然 而有些新的意义又无字表达, 于是就把这种尚无字可以表达 的意义赋与一个原有的字。如 借当毛皮讲的“裘”字,作请 求的“求”即是。 (二)汉字的演变与发展

中国文字的演变发展史 中国汉字源远流长,据传汉字最早在黄帝时候就已经出现。传说黄帝时期,有一位叫仓颉的大臣,他可以画出许多的图形符号,各种的图形符号代表了各不相同的意义,后来他创造的符号就逐渐发展为中国最早的文字,中国自古就有仓颉造字的说法,大概就是源于此,而仓颉也被后人尊称为“文字神”。但是,文字的繁大,造字绝不是一时一人就能完成的。其实,早在仓颉以前,各部落应该就已经有了许多表意的符号,只是各不相同罢了,仓颉应该只是加以统一与整理,而后人则说是仓颉造字。这样中国的文字就产生了,这样看来中国文字的产生已有五千年的历史了,但是现在可以看见的最早的文字是商代殷墟出土的甲骨文。之后依序大致是金文、籀文、小篆、隶书、草书、楷书与行书。 甲骨文是刻在动物骨头上的文字,是现在可见的最早的中国文字。它反映了中国古代最原始的文明方式和生产力水平。正是由于生产力的落后,所以人们把文字记录的载体选择为动物的骨头,而这同时也是中国人就地取材的这一个思想方式的反映。这些甲骨文在后世被人们当做龙骨来医治疾病,尽管这种方式被我们现代人看作是迷信,但是这一思维的确延存了数千年。这些“龙骨”在清代被欧洲考古学家发现,当时就引发世界轰动,到今天也是中国最早的文明见证物。 金文是指刻在铜器上的文字,因为中国从夏朝开始就进入青铜器时代,而现在出土的很多青铜器上都刻有一些文字,又因为周朝人把铜叫金,所以现在就叫刻在青铜器上的文字叫金文。它的使用持续到秦国末年,随着籀文的出现而渐渐淡出历史舞台。籀文,就是大篆,是战国晚期秦国使用的文字。小篆是秦始皇统一中国后在其原有的大篆文的基础上进行改造后的全国统一使用的文字。后来因为小篆写起来的一些缺点,带来的不方便社会上逐渐出现了一种较易书写的新字体:隶书,起初隶书在下层和民间流传,后来则逐渐取代了小篆的位置在社会上流行开来。小篆又称秦篆,是大篆的对称,它对汉字的规范化起了很大的作用。小篆的出现,是汉字发展史上的一大进步。根据史料记载,小篆是楚国上蔡人李斯所整理。唐人张怀《书断》称李斯书法:“画如铁石,字若飞动”,世人尊其为“小篆之祖”。小篆的出现有它独特的历史背景。在秦统一中国以前,因各诸侯国长期割据分裂,形成了语言异声,文字异形的局面。秦始皇一直殷望着有标准

汉字的演变图 汉字经过了6000多年的变化,其演变过程是: 甲骨文→金文→小篆→隶书→楷书→行书 (商)(周) (秦) (汉)(魏晋)草书 ======================= 汉字的演变过程,可以简略归纳为五个阶段:声、形、象、数、理。 ⑴“声”是任何一种语言的必要组成部分。在遥远漫长的太古时代,人类从本能的“哭声、笑声……”或模仿大自然的“鸟鸣、虫叫、兽吼、风声、雷声、雨声……”中逐渐分化出具有一定意义、代表一定事物的“声音”,这就是语音的进化。例如:“ma、ba”用于代表“妈、爸”可能是从哭声“啊……”中分化出来。语音进化到现代,已是一个十分复杂的系统,汉语中大约有4×400=1600种声音。语音的分化必定有其自身一定的规律,从现代语言中可以分辩出一些线索。例如: “鹅、鸡、鸭、猫……”等家禽和家畜可能是依据其叫声而定其名的。 “哈、喔、嘘、哎唷……”等声音是直接表示人类在不同情绪下的自然发声。

“五→午”、“苗→渺”、“木→冒”……音相通,意相联。 【原文】木,冒也。冒地而生东方之行,从屮、下象其根。 ⑵“形”是语言的第二个重要组成部分,但不是必要的。在远古时代人类主要面临的是生存和种族延续问题。在与大自然和猛兽毒蛇等的斗争过程中,有时需要用“形”或“画”来表示事物。例如:远出狩猎,为了不至于迷失道路,可能在岩石上或树干上做一些标记。人类在狩猎时,也注意观察野兽的足迹,以辨别出野兽的特性。另外,人类也可能出于对神秘大自然的崇拜或对美的事物的追求,在岩洞壁上,画上“日、月、人、山、木、屮、动物、祖先……”等图象。 《说文解字》说,“黄帝的史官仓颉看见鸟兽的脚印,明白可以用形来区分事理,开始创造文字。” 【原文】皇帝之史仓颉,见鸟兽蹄迒(háng 野兽经过后留下的痕迹)之迹,知分理之可相别异也,初造书。 “审(审)→宀番→宀采田”,“番”谓田中野兽的脚印。“采”辨别也,象兽指爪。“审”,悉也。 【原文】采,辨别也,象兽指爪,分别也。兽足谓之番,从采、田,象其掌。审,悉也,知审谛也,从宀、从采。悉,详尽也,从心、从采。释,解也,从采。采取其分别物也。 由“图画”经过一个简化过程,取事物的主要特征,开始了“文字”的进化过程。拼音文字是由原始图象向表示声音的字母方向发展,以语音作为主体。汉字由原始图象向“象、数、理”方向发展,用不同的图象来表示各种各样的意思。 ⑶“象”是创造汉字和《易》说理预事的主要方法。“日、月”等属于象形文字,是造字的基本部件。这些基本部件相互组合,产生各种各样的“象”,创造出更多的字。基本部件和字还可以进行更高层次的组合,产生用于表示各种事物、各种意念的诸多文字。 【原文】仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文。其后,形声相益即谓之字。 如:“明→日月”、“易→日勿→日月”,“旦→日一”(下边的“一”表示“地”,与“?”卦三阳爻象“天、人、地”相通),“显→日业”(“业”,表示地上有茂密的树木,“日”已上树梢,太明“显”了)。 这些字还可以组成更多的字。如:“盟→明皿”、“踢→ 易”、“湿→氵显”、“但→亻旦”……。 造字和易理在这里完全相通,即所谓的“取象生理”的模糊思维和“阴阳互动”的二分原理。

中国汉字得演变过程 汉字经过了6000多年得变化,其演变过程就是: 甲骨文→金文→小篆→隶书→楷书→行书 (商) (周)(秦) (汉)(魏晋)(草书) 汉字得演变过程,可以简略归纳为五个阶段:声、形、象、数、理。 ⑴"声"就是任何一种语言得必要组成部分。在遥远漫长得太古时代,人类从本能得"哭声、笑声……"或模仿大自然得"鸟鸣、虫叫、兽吼、风声、雷声、雨声……"中逐渐分化出具有一定意义、代表一定事物得"声音",这就就是语音得进化。例如:"ma、ba"用于代表"妈、爸"可能就是从哭声"啊……"中分化出来。语音进化到现代,已就是一个十分复杂得系统,汉语中大约有4×400=1600种声音。语音得分化必定有其自身一定得规律,从现代语言中可以分辩出一些线索。例如: "鹅、鸡、鸭、猫……"等家禽与家畜可能就是依据其叫声而定其名得。 "哈、喔、嘘、哎唷……"等声音就是直接表示人类在不同情绪下得自然发声。 "五→午"、"苗→渺"、"木→冒"……音相通,意相联。 【原文】木,冒也。冒地而生东方之行,从屮、下象其根。 ⑵"形"就是语言得第二个重要组成部分,但不就是必要得。在远古时代人类主要面临得就是生存与种族延续问题。在与大自然与猛兽毒蛇等得斗争过程中,有时需要用"形"或"画"来表示事物。例如:远出狩猎,为了不至于迷失道路,可能在岩石上或树干上做一些标记。人类在狩猎时,也注意观察野兽得足迹,以辨别出野兽得特性。另外,人类也可能出于对神秘大自然得崇拜或对美得事物得追求,在岩洞壁上,画上"日、月、人、山、木、屮、动物、祖先……"

等图象。 《说文解字》说,"黄帝得史官仓颉瞧见鸟兽得脚印,明白可以用形来区分事理,开始创造文字。" 【原文】皇帝之史仓颉,见鸟兽蹄迒(háng 野兽经过后留下得痕迹)之迹,知分理之可相别异也,初造书。 "审(审)→宀番→宀采田","番"谓田中野兽得脚印。"采"辨别也,象兽指爪。"审",悉也。 【原文】采,辨别也,象兽指爪,分别也。兽足谓之番,从采、田,象其掌。审,悉也,知审谛也,从宀、从采。悉,详尽也,从心、从采。释,解也,从采。采取其分别物也。 由"图画"经过一个简化过程,取事物得主要特征,开始了"文字"得进化过程。拼音文字就是由原始图象向表示声音得字母方向发展,以语音作为主体。汉字由原始图象向"象、数、理"方向发展,用不同得图象来表示各种各样得意思。 ⑶"象"就是创造汉字与《易》说理预事得主要方法。"日、月"等属于象形文字,就是造字得基本部件。这些基本部件相互组合,产生各种各样得"象",创造出更多得字。基本部件与字还可以进行更高层次得组合,产生用于表示各种事物、各种意念得诸多文字。 【原文】仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文。其后,形声相益即谓之字。 如:"明→日月"、"易→日勿→日月","旦→日一"(下边得"一"表示"地",与"?"卦三阳爻象"天、人、地"相通),"显→日业"("业",表示地上有茂密得树木,"日"已上树梢,太明"显"了)。 这些字还可以组成更多得字。如:"盟→明皿"、"踢→易"、"湿→氵显"、"但→亻旦"……。 造字与易理在这里完全相通,即所谓得"取象生理"得模糊思维与"阴阳互动"得二分原理。 ⑷"数"概念就是人类长期进化过程中逐渐形成得。人类首先掌握得概念可能就是"无"与"有"。没水喝会渴,没东西吃就会饿。"有→月"字中""表示手,"月"表示肉。"有"字原意"手下有肉",有肉吃就不会挨饿。"有"进一步分化形成"一、二、三、多"等数得概念。 "数"向易符方向演变,逐渐从文字中分离,形成八卦,并在历史上得夏、商、周时期形成《易经》(《连山》、《归藏》、《周易》)。例如:奇数(一、三、五、七、九)与偶数(二、四、六、八、十)就是两组不同性质得数。若奇数属阳,偶数则属阴。在《河图》与《洛书》中以"黑、

关于马字的汉字演变 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

关于马字的汉字演变 “马”字的演变过程,从殷商的甲骨文下来,有周的金文,后来出现了篆书,在春秋战国之际,各国的文字都不一样,彼此之间世界来往交流极为不便,在文字的运用上出现很大的隔阂,都有一种希望文字统一的意识,因为彼此联系太过于麻烦。及至公元前221年,秦统一六国,秦始皇就在思想上实行统一的政策,实行“书同文字”(司马迁《史记·秦始皇本纪》),以小篆作为全国通行的文字,后来在汉时又出现了便于书写的隶书,渐渐草书出现,后来钟繇由隶化楷,楷书出现了,楷书又称为“正书”“真书”,又有行书,从王羲之的《兰亭集序》来看,行书已经相当成熟了,此时,可以说汉字流体已基本齐备了。后来又有仿宋等等。但是,自此以后,不管是怎样的割据局面,汉字的写法始终是不变的,这有利地促进了各民族之间的交流,为中国统一多民族国家的形成和发展起到了很好的凝聚作用。并且,汉字始终处于一种更不断演化的状态中,随着人类社会的发展,汉字也在不断的演进。 关于马的传说和历史故事 老马识途:三国时代的曾率军远征敌人,取得胜利后却在归途中迷路了。几个老兵建议把队伍中的老马放出来,解开它们的缰绳,让它们自己跑,说它们能找到回家的路的。听从了他们的建议,用老马来带路。 结果老马果然不负众望,成功的找到了归途,把大家顺利的带了回去。于是,就产生了这个成语:老马识途。 说明的道理:现在这个成语主要用来描述在某个专业领域中经验丰富的、极为擅长的老手。如果你在这个领域中遇到了问题,就向这位老手请教,他一定能帮你解决问题的。因为,他“老马识途”。

中国汉字的演变过程 汉字经过了6000多年的变化,其演变过程是: 甲骨文→金文→小篆→隶书→楷书→行书 (商)(周)(秦)(汉)(魏晋)(草书) 汉字的演变过程,可以简略归纳为五个阶段:声、形、象、数、理。 ⑴"声"是任何一种语言的必要组成部分。在遥远漫长的太古时代,人类从本能的"哭声、笑声……"或模仿大自然的"鸟鸣、虫叫、兽吼、风声、雷声、雨声……"中逐渐分化出具有一定意义、代表一定事物的"声音",这就是语音的进化。例如:"ma、ba"用于代表"妈、爸"可能是从哭声"啊……"中分化出来。语音进化到现代,已是一个十分复杂的系统,汉语中大约有4×400=1600种声音。语音的分化必定有其自身一定的规律,从现代语言中可以分辩出一些线索。例如: "鹅、鸡、鸭、猫……"等家禽和家畜可能是依据其叫声而定其名的。 "哈、喔、嘘、哎唷……"等声音是直接表示人类在不同情绪下的自然发声。 "五→午"、"苗→渺"、"木→冒"……音相通,意相联。 【原文】木,冒也。冒地而生东方之行,从屮、下象其根。 ⑵"形"是语言的第二个重要组成部分,但不是必要的。在远古时代人类主要面临的是生存和种族延续问题。在与大自然和猛兽毒蛇等的斗争过程中,有时需要用"形"或"画"来表示事物。例如:远出狩猎,为了不至于迷失道路,可能在岩石上或树干上做一些标记。人类在狩猎时,也注意观察野兽的足迹,以辨别出野兽的特性。另外,人类也可能出于对神秘大自然的崇拜或对美的事物的追求,在岩洞壁上,画上"日、月、人、山、木、屮、动物、祖先……"等图象。 《说文解字》说,"黄帝的史官仓颉看见鸟兽的脚印,明白可以用形来区分事理,开始创造文字。" 【原文】皇帝之史仓颉,见鸟兽蹄迒(háng 野兽经过后留下的痕迹)之迹,知分理之可相别异也,初造书。 "审(审)→宀番→宀采田","番"谓田中野兽的脚印。"采"辨别也,象兽指爪。"审",悉也。 【原文】采,辨别也,象兽指爪,分别也。兽足谓之番,从采、田,象其掌。审,悉也,知审谛也,从宀、从采。悉,详尽也,从心、从采。释,解也,从采。采取其分别物也。 由"图画"经过一个简化过程,取事物的主要特征,开始了"文字"的进化过程。拼音文字是由原始图象向表示声音的字母方向发展,以语音作为主体。汉字由原始图象向"象、数、理"方向发展,用不同的图象来表示各种各样的意思。 ⑶"象"是创造汉字和《易》说理预事的主要方法。"日、月"等属于象形文字,是造字的基本部件。这些基本部件相互组合,产生各种各样的"象",创造出更多的字。基本部件和字还可以进行更高层次的组合,产生用于表示各种事物、各种意念的诸多文字。 【原文】仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文。其后,形声相益即谓之字。 如:"明→日月"、"易→日勿→日月","旦→日一"(下边的"一"表示"地",与"?"卦三阳爻象"天、人、地"相通),"显→日业"("业",表示地上有茂密的树木,"日"已上树梢,太明"显"了)。 这些字还可以组成更多的字。如:"盟→明皿"、"踢→易"、"湿→氵显"、"但→亻旦"……。 造字和易理在这里完全相通,即所谓的"取象生理"的模糊思维和"阴阳互动"的二分原理。 ⑷"数"概念是人类长期进化过程中逐渐形成的。人类首先掌握的概念可能是"无"和"有"。没水喝会渴,没东西吃就会饿。"有→月"字中""表示手,"月"表示肉。"

马字教学设计 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

马字教学设计 教学目标: 1、通过欣赏,让学生了解“马”字以及马字演变的有关历史,让孩子们了解传统马文化。 2、体验书写马字,感受汉字书写的变化,培养孩子互助合作能力。 3、会书写马字,尊重传统文化,热爱书法传统文化。 教学重点: 了解马字的传统文化,能良好的布局,正确的书写楷书福字。 教学难点: 马字书写时点画笔法及正确的书写。 教学课时: 1课时 教具准备: 毛笔、毛毡、墨汁、小宣纸、PPT等 教学过程: 一、导入 先书写大字楷书“马”字。 写完后,加上开场白(放音乐) 二、新课 1、了解马字的传统文化 师:这是一个大大的马字,大家知道今年是传统的马年,马在中国民族文化地位较高,象征着中华民族自古所崇尚的奋斗不止、自强不息、向上的民族精神。可大家知道马在传统文化中扮演着什么角色吗?

(欣赏关于马在绘画、诗词、音乐、雕塑的体现等) 师:哦,看来马字的历史已经很久远了,中国的汉字经历了几千年的演变发展到如今,从篆书、隶书、楷书、行书、草书五种书体的从繁到简。我们来看看马的演变到底有着什么样的过程? (生观看马字演变的视频) 师:我们先来做道选择题,请问,甲骨文书体的马字是哪个其他的书体呢 马字不同字体写法 师:刚才我们认识了用不同书体书写的马字,如果按照字体从古至今发展演变的历史来对这几个字进行排序,他们应该怎么排呢? (学生排列,可简单讲解或纠正。篆书是秦朝的时候就已经很规范了,而我们的隶书主要是秦朝才开始发展,到汉代才成熟,那么我们这儿应该是篆书排在前面,隶书排在后面) PPT呈现甲骨文—篆书—隶书—楷书 师:刚才老师书写的是什么书体的福字? 师:说到楷书,是我们书写的最规范的书体,有哪位同学来简单的介绍一下你所了解的楷书历史以及书写特点呢? 师:好了,从我们马字的排列顺序就可以看出文字发展演变的历史。那现场的孩子们,肯定想迫不及待的体验一下了。 2、体验书写马字。 (1)第一次体验 师:好,孩子们,刚才这位同学主要讲了楷书的书写特点,那今天我们就选用楷书字体来书写马字。书写时,注意卫生。

一、汉字的演变 汉字是我们的祖先通过长期的生活实践创造出来的。汉字的演变过程是: 甲骨文(商)——金文(周)——小篆(秦)——隶书(汉)——楷书、草书和行书(魏晋)。 甲骨文:线条细瘦,大小不一、生动逼真、浑厚自然,容易理解。 金文:笔道肥粗、粗壮丰满,笔势圆转、结构匀称; 篆书:匀称齐整、体正势圆,瘦劲挺拔 隶书:字形扁方、左右舒展,生动活泼、风格多样。 楷书:形体方正,笔划平正,结体整齐,苍劲有力,笔势刚健。 草书:结构简省、笔画连绵、气势豪放,潇洒飘逸、奔放雄壮、气势宏伟 行书: 遒劲有力,灵活舒展、雄健洒脱、酣畅浑厚、遒劲流利 二、汉字的构成——六书 “六书”,指汉字的六种构造条例,是后人根据汉字的形成所作的整理,而非造字法则:象形、指事、形声、会意、转注、假借,其中象形、指事、会意、形声主要是“造字法”,转注、假借是“用字法”。现在通行的汉字绝大部分是用形声法构成的,即形旁加声旁的方式,形旁表示意义或意义类属,声旁表示字的读音。用形声法造的字使汉字突破了纯表意文字,向表音化迈进了一大步。 1.象形 用文字的线条描画事物形象的造字法,只有一个组成部分,是独体字。 “日”,?;“月”,;?“鱼”,,;?“眉”,;?“齿”,。? “州”,,?

?例如:人日月手爪山鸟鱼羊 2.指事 用象征性符号或在象形字上加符号来表示意义的造字法,是独体字。 例如:上下亦本末 3.会意 用两个或两个以上的独体字合起来表示一个新的意义的造字法,是合体字。 例如:休牧武从众伐劣信莫步 4.形声 形声字是由两部分组成,一部分表意,叫形旁或叫意符。一部分表读音,叫声旁或叫音声符。 1、左形右声:红棋诂超种编框矿挤记 2、左声右形:攻期胡剔影领 3、上形下声:宇雾草景霖 4、下形上声:想梨裳盒掌 5、内形外声:问闻闷辨 6、外形内声:圆阔阁固 7、形占一角:疆腾栽裁 8、声占一角:旗 5.转注 同意部首内读音相近且字义基本相同的字互相解释、互相借用。如“老”“考”;“巅”“顶”。 6.假借 指本来没有这个字,按它的读音,借用一个同音字来代替。如“反”“返”、“莫”“暮”。 三、汉字常用偏旁部首名称 二???? 画

中国汉字的演变顺序 汉字经过了6000多年的变化,其演变过程是:甲骨文→金文→小篆→隶书→楷书→行书(商)(周)(秦)(汉)(魏晋)草书以上的“甲金篆隶草楷行”七种字体称为“汉字七体”中国文字——汉字的产生,有据可查的,是在约公元前14世纪的殷商后期,这时形成了初步的定型文字,即甲骨文。甲骨文既是象形字又是表音字,至今汉字中仍有一些和图画一样的象形文字,十分生动。 甲骨文,是中国的一种古老文字,又称"契文"、"甲骨卜辞"、殷墟文字或"龟甲兽骨文"。是汉字的早期形式,是现存中国王朝时期最古老的一种成熟文字,最早出土于河南省安阳市殷墟。属于上古汉语(old chinese),而非上古或者原始的其他语系的语言。 甲骨文发现于中国河南省安阳市殷墟,是商朝(约公元前17世纪-公元前11世纪)的文化产物,距今约3600多年的历史。 甲骨文,具有对称、稳定的格局。备书法的三个要素,即用笔、结字、章法。从字体的数量和结构方式来看,甲骨文已经是发展到了有较严密系统的文字了。汉字的"六书"原则,在甲骨文中都有所体现。但是原始图画文字的痕迹还是比较明显。 甲骨文是商朝(约公元前17世纪-公元前11世纪)的文化产物,距今约3600多年的历史。 甲骨文因镌刻、书写于龟甲与兽骨上而得名,为殷商流传之书迹;内容为记载盘庚迁殷至纣王间二百七十年之卜辞,为最早之书迹。殷商有三大特色,即信史、饮酒及敬鬼神;也因为如此,这些决定渔捞、征伐、农业诸多事情的龟甲,才能在后世重见天日,成为研究中国文字重要的资料。商代已有精良笔墨,书体因经契刻,风格瘦劲锋利,具有刀锋的趣味。 大篆,字体名称,广义的大篆指小篆之前的文字,包括金文(或称"钟鼎文")与籀文(金文之繁化),而当代汉字学家推算秦朝应尚有甲骨文,所以现在也包括其中。大篆狭义上指籀文、遗存石刻石鼓文。 大篆是西周晚期普遍采用的字体,相传为夏朝伯益所创。大篆亦指籀文、遗存石刻石鼓文,因其着录于字书《史籀篇》而得名;石鼓文因刻于石鼓上而得名,是流传至今最早的刻石文字,为石刻之祖。 金文 - 殷周青铜器铭文

第一章汉字的起源 文字在产生之前,人们为了帮助记忆、交流思想、传递信息,曾经采用了各种各样的记事方法。东汉著名文字学家许慎在他的著作《说文解字》里,谈到过汉字的起源:“古者庖牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,视鸟兽之文与地之宜(仪),近取诸身,远取诸物,于是始作易八卦,以垂宪象。及神农氏,结绳为治而统其事,庶业其繁,饰伪萌生。黄帝之史仓颉,见鸟兽蹄迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契,百工以义,万品以察,盖取诸‘夬’。” 许慎认为,汉字产生之前,曾有过一些过渡阶段。起初是庖牺(伏羲)氏创作八卦符号用来表示世界万象;其后有神农氏结绳记事,但却难以适应日益繁多的事物;直至黄帝的史官仓颉创造了书契文字,百官由此得到治理,万民由此得到督查。 1. 结绳记事 在没有文字的时代,记事的方法可能有多种,结绳是原始民族普遍采用的一种记事法。所谓结绳记事,就是在绳子上打结,原始时期,人们用柔软而有韧性的树皮搓成细绳,然后将数十条细绳排列整齐悬挂在一处,在上边打结记事。大事打大结,小事打小结,先发生的事打在里边,后发生的事打在外边。 不论用一根绳子打结,还是用多根绳子横竖交叉,这样的方式似乎只能帮助记忆,本身还不能独立完整地记录事情,所以几乎不可能形成文字,只能说它是文字产生前的孕育阶段。 2.契刻记事

除了结绳记录之外,还有通过在树皮上、木头上做记号以及契刻等方法来记事的。 契刻也往往与数字有关。人们将数目用一定的线条做符号,刻在木片或竹片上,作为双方的契约。后来人们把契从中间分开,作为两半,双方各持一半,以两者吻合为凭据。古代契上刻的数目主要适用来做债务凭证的。 木契上的简单刻划,也只起帮助记忆的作用,不能算是文字。不过,契刻的这种形式,却很可能是最早的文字书写形式之一。古人利用这种形式把一些数字符号或象形符号刻划在陶器或竹木片上,用以传递某种信息,就有可能逐渐演化成类似青铜器文字或竹简木牍这类文书,继而慢慢形成了文字和文献。 3. 仓颉造字 按照中国传统的说法,汉字是由华夏民族始祖黄帝的史官仓颉创造的,战国两汉时代,普遍流传仓颉造字的传说,当时的文字启蒙书(也是最早的字典)称为《仓颉篇》,也反映了这种观念。 古人把汉字看做神圣的东西,认为造字的人也跟普通人不一样。《淮南子·本经》更说:“昔者仓颉作书而天雨栗,鬼夜哭。”到了汉代,特别是汉武帝以后,人们更把仓颉神话,说他“四目灵光”,与凡人不同。而东汉文字学家许慎在《说文解字》里对仓颉造字说加以肯定,此后人们更加坚信不疑。

中国古代文字字形的演变 从殷商甲骨文字至今,虽然汉字的形体结构依然保持了表意的特点,但在写法上已经有了很大的变化。汉字自其产生之始,书体形式就处于不断的发展变化之中,在秦代有“八体”:“—曰大篆,二曰小篆,三曰刻符,四曰虫书,五曰摹印,六曰署书,七曰殳书,八曰隶书。”汉代的书体也很多:“汉兴有草书……时有六书:—曰古文,孔子壁中书也;二曰奇字,即古文而异者也;三曰篆书,即小篆,秦始皇使下杜人程邈所作也;四曰佐书,即秦隶书;五曰缪篆,所以摹印也;六曰鸟虫书,所以书幡信也。”许慎注意到了汉字的书体变化,但秦汉以前的文字材料他见得不多,钟鼎铭文见到一些,甲骨文在当时还未发现.所以只是笼统地说:“以讫五帝三王之世,改易殊体,封于泰山者七十有二代靡有同焉。”汉代之后,又出现了行书、楷书等书体。如果除去特殊用处的书体和形体稍变而形成的书体,描绘汉字书体演变的大脉络,我们可以简单地将汉字的书体发展归结为两大阶段五大书体。 一、古文字阶段 古文字阶段包括从殷商时期的甲骨文直至秦代的小篆这一历史时期。其间流行的主要书体包括甲古文、金文和篆书。古文字阶段的主要特点是,字形带有一定的图画痕迹,象形意味比较浓,采用线条化的笔道、还没形成汉字的“笔画” 1、甲骨文 甲骨文是古代写刻在龟甲和兽骨上的文字。清光绪二十五年(公元1899午)才被发现,最初出土于河南安阳小屯村的殷墟,所以又称甲骨文为“殷墟文字”。 这些文字大多是殷商王朝利用龟甲兽骨占卜吉凶时写刻的卜辞和与占卜有关的记事文字,故又称为“卜辞”。 甲骨文大部分为契刻,也有少量墨书;有直接契刻的,也有先书后刻的。因大多是契刻的,故又称“契文”。 甲骨文大部分为殷商遗物,近年在陕西扶风、岐山一带的周原等地,也发现了一些西周时代的甲骨,称为“周原甲骨”。 一百多年来,考占发掘有字的甲骨己累计十多万片,甲骨文单字共4500字左右,其中经研究考释,已经释读的约有1700字,现在古文字学家还在继续研究之中。 2、金文 古代铸或刻在青铜器上的文字,通常专指商、周、秦、汉时期的铭文。因钟和鼎是古代的重器,言钟鼎可以概括其余的铜器,所以又称为“钟鼎文”。凹入的阴文称“款”,凸出的阳文称“识”,故又称为“钟鼎款识”。 金文略晚于甲骨文,是介于甲骨文与篆文之间出现的书体。