道(DOW)化学公司火灾、爆炸危险指数法简介美国道化学公司自1964年开发“火灾、爆炸危险指数评价法”(第一版)来,历经29年,不断修改完善。在1993年推出了第七版,以已往的事故统计资料及物质的潜在能量和现行安全措施为依据,定量地对工艺装置及所含物料的实际潜在火灾、爆炸和反应危险性行分析评价,可以说更趋完善、更趋成熟。其目的是:

量化潜在火灾、爆炸和反应性事故的预期损失;

确定可能引起事故发生或使事故扩大的装置;

向有关部门通报潜在的火灾、爆炸危险性;

使有关人员及工程技术人员了解到各工艺部门可能造成的损失,以此确定减轻事故严重性和总损失的有效、经济的途径。

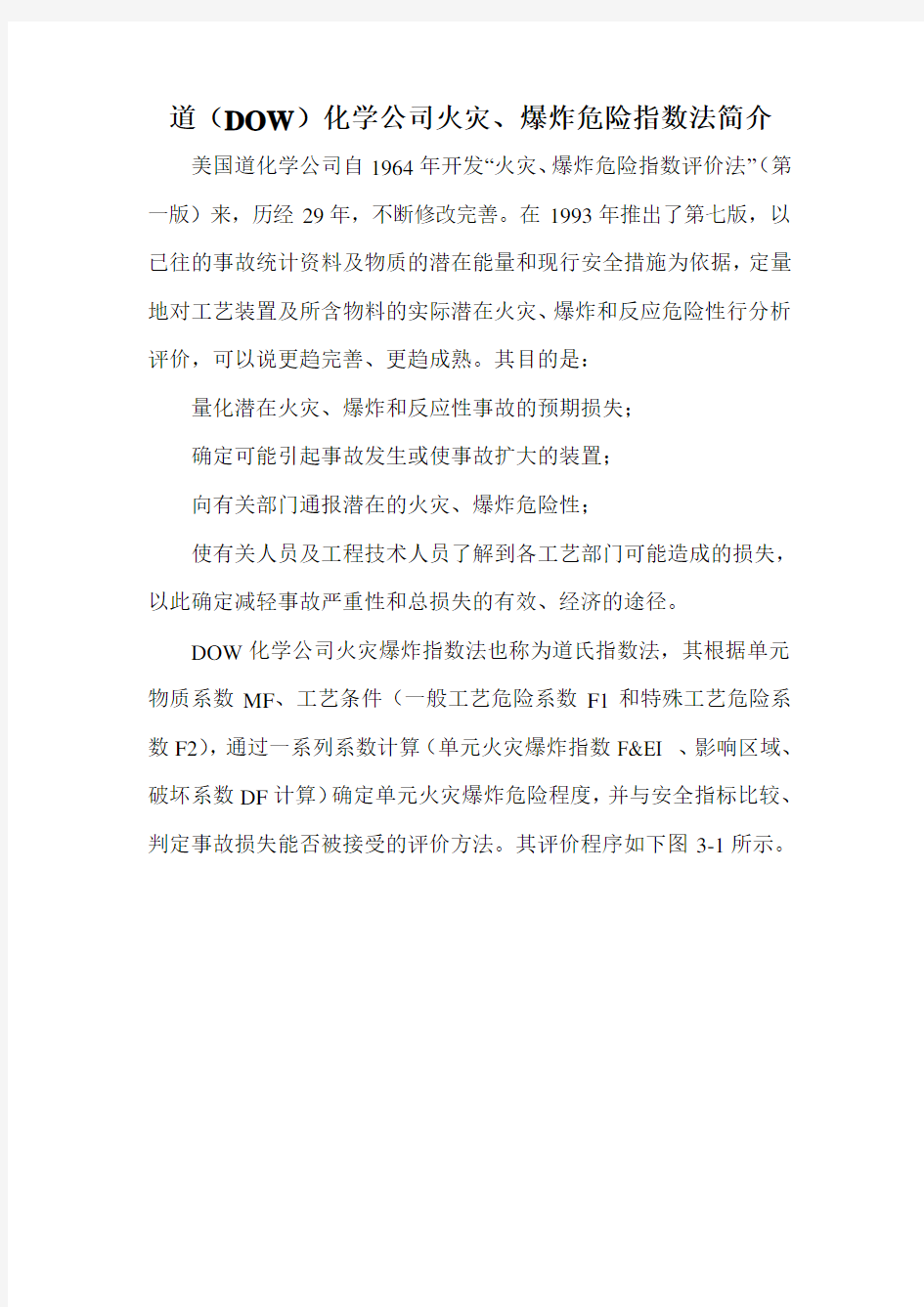

DOW化学公司火灾爆炸指数法也称为道氏指数法,其根据单元物质系数MF、工艺条件(一般工艺危险系数F1和特殊工艺危险系数F2),通过一系列系数计算(单元火灾爆炸指数F&EI 、影响区域、破坏系数DF计算)确定单元火灾爆炸危险程度,并与安全指标比较、判定事故损失能否被接受的评价方法。其评价程序如下图3-1所示。

图1-1 DOW 化学法评价程序图

1.计算流程

下图是F&EI 计算流程图,给出了与本次评价有关的F&EI 计算基本流程,该流程图对理解F&EI 的计算过程很有帮助。需要说明的是,这个流程并不是F&EI 计算流程的全部,只是其中的一部分,其他部分因在本次评价中未用到而略去。

计算特殊工艺 危险系数(F 2)

确定暴露区域内财产的更换价值

确定MPDO

选取工艺单元

确定物质系数(MF )

计算一般工艺

危险系数(F 1) 确定工艺单元危险系数(F 3=F 1×F 2)

计算安全措施补偿系数

(C=C 1×C 2×C 3) 确定火灾、爆炸指数 (F&EI=F 3×MF )

确定暴露面积

确定基本MPPD 确定危害系数

确定实际MPPD

确定MPDO

图1-2 火灾爆炸指数计算流程 2.物质系数MF

物质系数MF 是计算F&EI 的基本数据。所谓的物质系数,是物质在由燃烧或其他化学反应引起的火灾和爆炸中,潜在能量释放速率的度量。在与该方法配套的《火灾爆炸危险指南》中详细介绍了MF 的求取方法,并在其附录A 中给出了部分常用的化合物和物质系数MF 值。

3.一般工艺危险因素值(F1)

一般工艺危险因素是在确定火灾爆炸事故损失时起主要作用的因素,这些因素被分为六个方面,每个方面均有各自的取值范围。它们包括:

Ⅰ.放热的化学反应,取值范围:0.30~1.25;

Ⅱ.吸热的工艺过程,取值范围:0.20~0.40;

计算特殊工艺 危险系数(F 2)

选取工艺单元

确定物质系数(MF )

计算一般工艺

危险系数(F 1) 确定工艺单元危险系数(F 3=F 1×F 2)

确定火灾、爆炸指数

(F&EI=F 3×MF )

确定火灾、爆炸危险程度

Ⅲ.物质加工和运输,取值范围:0.25~1.05;

Ⅳ.室内或密闭的工艺过程单元,取值范围:0.25~0.90;

Ⅴ.紧急出入通道,取值范围:0.20~0.35;

Ⅵ.对排泄和溢出的控制,取值范围:0.25~0.50;

上述六个方面的数值求和,再加上基数1,即可得到一般工艺危险因素值F1。

4.特殊工艺危险因素值(F2)

特定工艺危险因素是影响事故发生的可能性的危险因素,共规定了12种,都是那些构成火灾和爆炸事故主要原因的特定工艺条件。这12种因素包括:

Ⅰ.毒性物质,其值为0.20×Nh,这里Nh 为健康影响因素,取值范围:0~4;

Ⅱ.负压操作,当绝对压力小于500mm汞柱时,取值为0.50;

Ⅲ.在或靠近物质燃烧条件下工作,取值0.30~1.60;

Ⅳ.有粉尘爆炸,取值0.125~2.00;

Ⅴ.释放压力,取值0.10~2.00;

Ⅵ.低温,取值0.20~0.30;

Ⅶ.易燃和不稳定物质的数量,取值0.10~0.80;

Ⅷ.腐蚀和风化,取值0.10~0.75;

Ⅸ.接合部或填充部的泄漏,取值0.10~1.50;

Ⅹ.使用明火加热,取值0.10~1.50;

Ⅺ.热油交换系统,取值0.15~1.15;

Ⅻ.旋转设备,取值0.50。

根据具体条件确定各因素的数值后,将各值求和,再加上基数1,即为特定工艺危险因素值F2。

5.单元危险因素值(F3)

单元危险因素值F3是一般工艺危险因素值F1与特定危险因素值F2的乘积,它反映的是两种工艺危险因素的综合影响。

在正常情况下,F3的值一般在1~8之间,当F3大于8时,仍取8。

6.火灾和爆炸指数(F&EI)

F&EI是对事故可能导致的损坏的定量估计,其计算方法为单元危险因素值F3和物质系数MF的乘积,即F&EI= F3×MF

7.火灾爆炸危险性评价

在计算出F&EI后,可按下表4-5给出的危险性等级,确定发生火灾爆炸的危险性程度。

表4-5 F&EI与危险等级的对应关系

F&EI数值相应的危险等级

1 ~60 最轻

61 ~96 较轻

97 ~127 中等

128 ~158 很大

>159 非常大

需要指出的是,在选取和确定F1、F2的各有关数值时,需要根据实践经验和相应的判断能力。不同的人对同一种情况给出的各数值可能是不同的,因此,火灾爆炸指数虽然被认为是定量的评价方法,

但也包含了相当多的主观因素。

化学镀镍缺陷介绍、分析及解决 目录 序言 第一部分缺陷的分类 第二部分如何分析缺陷的类别 第三部分缺陷产生的原因 第四部分如何消除缺陷 第五部分(补充)研磨及其前工段来料缺陷分析 序言 作为一名电镀工作者,每天都会接触到各种各样的缺陷,学会分析这些缺陷对我们来说相当重要,不及时的分析出缺陷的成因,就难以找出消除缺陷的方法,那么缺陷就会继续产生,甚至危及生产。打个比方,缺陷好比病人,而你是医生,当病人来找你时,你首先要做的是通过望闻问切确定病人的病情(对于缺陷来说,就是观察缺陷的外观,确定缺陷产生的原因),然后对症下药(确定缺陷产生的原因后,找出产生缺陷的地方加以改正),不同的病情下不同的药(不同的缺陷用不同的方法解决),诊断错误不但不会解决病情,还会加重病情(没分析出缺陷产生的原因,那么缺陷就会继续产生,甚至危及生产),合格的电镀工作者应该能准确的判断出缺陷产生的根源并加以改正。 下文缺陷分析的方法不具有绝对性,例如A1,我们分析镀前还是镀后产生一般是看镀后缺陷处有无瘤状物,没有一般认为是镀前产生的,但一些比较轻微撞伤的铝片,镀后也看不见瘤状物。所以,在实际生产中,缺陷分析的方法只具有参考性。 第一部分缺陷的分类 总的说来,电镀产生的缺陷分为电镀前,电镀过程中,电镀后,共三大类,每大类下面有分有很多小类,下面一一介绍: ㈠:电镀前的缺陷 可细分成上工装、吊蓝和前处理三块。 1:上工装 上工装产生的缺陷主要是内径和外径,表面较少见,内径缺陷可由装挂臂,定位杆和挂杆产生。其中: 装挂臂可以产生内径B1,内径C9和表面B1。内径B1(图例1-1)为靠内径0.5CM内,一条或数条不超过0.5CM的不平行于圆周切线的直线擦伤。装挂臂产生的C9(图例1-2)位于盘片内径的两个点,该两点与圆心的夹角在90度左右。表面B1(图例1-3)为基本指向圆心的贯穿内外径的较长直线,

核化学和放射化学 20世纪上半叶,从发现放射性元素、核裂变、人工放射性,到核反应堆的建立,核爆炸的毁灭性破坏等,核化学和放射化学一直是十分活跃和开创性的前沿领域。但到了后半个世纪,由于核电站和核武器发展的需要,核化学和放射化学转向以生产和处理核燃中心,自身的科学研究和新的发现相对减少。放射性同位素和核技术在分析化学、生命科学、环境科学、医学等方面紧密结合,使其应用和交叉研究蓬勃发展起来。从目前的动向看,核化学和放射化学主线大体有如下几方面。 (1)超重元素“稳定岛” 能找到吗? 20世纪60年,Myers和Nilssdn等核物理学家从核内存在着核子壳层和幻数的理论模型出发,提出了超重元素存在 "稳定岛"的学说,即在核质子数Z=114和中子数N=186的幻数附近,有一些超重原子核特别稳定,其寿命可能长达若干年甚至1015年,这些长寿命的超重元素构成了一个“稳定岛"。在这一学说吸引下,近30多年来无数核科学家通过各种方法从自然界和核反应中去寻找这个梦寐以求的境地—稳定岛。至1999年6月,世界上三个大实验室,美国的LawrenceBerkeley实验室(LBL),德国的Darmstadt重离子研究会 (GSI)和位于俄罗斯的Dubna联合核子研究所 (JINR),分别用重粒子轰击的方法合成了重元素114、116和118,但由于加速器流强不够和反应截面在10-12靶,所以只获得了极少几个原子,有关证实研究已在重覆进行。这意味超重元素“稳定岛"将有可能存在。可以设想21世纪重粒子器的流强增大,使产生超重元素的原子数目大增,再加上分离、探测药物,主要用于多种疾病的体外诊断和体内治疗,还可在分子水平上研究体内的功能和代谢。21世纪将在单光子断层扫描仪 (SPECT)药物方面有新的突破;将会用放射性标记的放免活性和专一性极”人抗人”单克隆抗体作为生物导弹,定向杀死癌细胞;而中枢神经系统显像将推动脑化学和脑科学的发展。 (3)核分析技术将以其高灵敏度等优点向纵深发展放射性示踪技术和核分析技术始终因其灵敏度很高的优点在各个领域中得到广泛的应用。核分析方法未来将在分析化学中大有作为,如物种分析(speciation),分子活化分析,生物-加速器质谱学 (bio-accelerator mass spectrometry,Bio-AMS),粒子激发X-射线发射 (particle induced X一ray emission,PIXE)包括扫描质子微探针 (scanning proton microprobe,SPM)、"-粒子质子X-射线谱仪(alpha proton X一ray spectrometer,APXS)等各种新型结构和功能的分析仪器将为未来人类认识大自然提供有利的武器。

PCB化学镀铜工艺流程解读(一) 化学镀铜(Eletcroless Plating Copper)通常也叫沉铜或孔化(PTH)是一种自身催化性氧化还原反应。首先用活化剂处理,使绝缘基材表面吸附上一层活性的粒子通常用的是金属钯粒子(钯是一种十分昂贵的金属,价格高且一直在上升,为降低成本现在国外有实用胶体铜工艺在运行),铜离子首先在这些活性的金属钯粒子上被还原,而这些被还原的金属铜晶核本身又成为铜离子的催化层,使铜的还原反应继续在这些新的铜晶核表面上进行。化学镀铜在我们PCB制造业中得到了广泛的应用,目前最多的是用化学镀铜进行PCB的孔金属化。PCB孔金属化工艺流程如下: 钻孔→磨板去毛刺→上板→整孔清洁处理→双水洗→微蚀化学粗化→双水洗→预浸处理→胶体钯活化处理→双水洗→解胶处理(加速)→双水洗→沉铜→双水洗→下板→上板→浸酸→一次铜→水洗→下板→烘干 一、镀前处理 1.去毛刺 钻孔后的覆铜泊板,其孔口部位不可避免的产生一些小的毛刺,这些毛刺如不去除将会影响金属化孔的质量。最简单去毛刺的方法是用200~400号水砂纸将钻孔后的铜箔表面磨光。机械化的去毛刺方法是采用去毛刺机。去毛刺机的磨辊是采用含有碳化硅磨料的尼龙刷或毡。一般的去毛刺机在去除毛刺时,在顺着板面移动方向有部分毛刺倒向孔口内壁,改进型的磨板机,具有双向转动带摆动尼龙刷辊,消除了除了这种弊病。 2.整孔清洁处理 对多层PCB有整孔要求,目的是除去钻污及孔微蚀处理。以前多用浓硫酸除钻污,而现在多用碱性高锰酸钾处理法,随后清洁调整处理。 孔金属化时,化学镀铜反应是在孔壁和整个铜箔表面上同时发生的。如果某些部位不清洁,就会影响化学镀铜层和印制导线铜箔间的结合强度,所以在化学镀铜前必须进行基体的清洁处理。最常用的清洗液及操作条件列于表如下:

核化学与放射化学复习知识 放射化学的特点 1、放射性:在涉及放化操作的整个过程中,放射性一直存在,放射性核素一直按固有的速率衰变,并释放出带电粒子或射线。这是放射化学最重要的特点。 2、不稳定性:由于放射性物质总是在不断地衰变,由一种物质转变为另一种或多种物质,使研究体系的组成不断发生变化。这就要求相应的快化学研究方法。 3、低浓度性 1896年,放射性的发现,贝克勒尔 1934年,人工放射性的发现,小居里夫妇 1939年,铀的裂变,哈尔 同位素:质子数相同、中子数不同的两个或多个核素 同质异能素:处于不同的能量状态且其寿命可以用仪器测量的同一种原子核 同中子异核素:中子数N相同而质子数Z不同的核素 同质异位素:质量数A相同而质子数Z不同的核素 β稳定线:稳定核素几乎全部位于一条光滑曲线或该曲线两侧 质子滴线:位于β稳定线上侧,其上元素最后一个质子结合能为0 中子滴线:位于β稳定线下侧,其上元素最后一个中子结合能为0 核的电荷分布半径小于核物质的分布半径说明,核表面的中子比质子要多,原子核仿佛有一层中子皮 质量亏损:组成原子核的Z个质子和(A-Z)个中子的质量和与该原子核的质量m(Z,A)之差称为质量亏损 以原子质量单位表示的原子质量M(Z,A)与原子核的质量数A之差称为质量过剩 原子核的结合能:由Z个质子和N个中子结合成质量数为A=Z+N的原子核时,所释放的能量称为该原子核的结合能 将结合能B( Z,A)除以核子数A,所得的商ε 平衡分离过程:依靠达到平衡的两相中,所需组分和不需要组分的含量比的差别 速率控制过程:依靠所需组分和不需要组分传递速率的不同,造成两相中所需组分和不需要组分含量比的差别 分离因数:表征两相中所需组分A和不需组分B含量比差别的一个系数 回收率:表示样品经过分离后,回收组分的完全程度 富集系数:所需组分A和不需组分B的回收率之比 放射性核素纯度,指在含有某种特定放射性核素的物质中,该核素的放射性活度对物质中总放射性活度的比值 放射化学纯度指在一种放射性样品中,以某种特定的化学形态存在的放射性核素占总的该放射性核素的百分数 比移值:某斑点或窄条的中心移动距离与流动相移动距离之比 载体:加入的常量的稳定核素 反载体:加入的一定量可能沾污核素的稳定同位素 同离子效应:沉淀的溶解度会因有共同离子的过量存在而减少 盐效应:当在溶液中加入不是太过量的同离子,而是加入并非构成沉淀的其他离子时,也会使溶解度增加 共沉淀分离法:利用溶液中某一常量组分(载体)形成沉淀时,将共存于溶液中的某一或若干微量组分一起沉淀下来的方法。共沉淀的机制主要有形成混晶、表面吸附和形成化合物等

《计算化学》课程学习指南 计算化学学习基本要求: 在学习了化学系列基础课程之后,通过本课程的学习,掌握化学中常用的数值计算方法,并能利用计算方法来解决化学中和部分工程实践中的实际问题,学习中坚持理论与实践相结合,才能更深刻的理解与运用理论,并在解决实际问题中,掌握理论和方法,培养学习能力、实践能力和创新能力。 计算化学学习的难点: 学生学习计算化学时由于受原有化学、数学、计算机基础的制约,感到课程涉及知识面广,入门较慢。尤其是对各种化学、化工知识的综合应用及编程需要有一个熟悉的过程。坚持一定会有收获! 计算化学的研究方法: 传统意义上的计算化学要完成的任务一般包括以下几个方面: 1.量子结构计算,分子从头计算(Schrodinger方程的精确解)、半经验计算(Schrodinger方程的估计解)和分子力学计算(根据分子参数计算),属于量子化学和结构化学范畴; 2.物理化学参数的计算,包括反应焓、偶极矩、振动频率、反应自由能、反应速率等的理论计算,一般属于统计热力学范畴; 3.化学过程模拟和化工过程计算等。 但是随着科学的发展,要界定计算化学的范围是很困难的,因为它是化学学科现代化过程中新的生长点,它与迅速崛起的高科技关系密切,深受当今计算机及其网络技术飞速发展的影响,正处在迅速发展和不断演变之中,研究的侧重点也因研究者及其所处的学术环境、原有基础和人员的知识背景而异。在今后的一段时期内,计算机辅助结构解析、分子设计和合成路线设计将是计算化学的主题。尽管实际上计算化学覆盖的面还要广得多,比较公认的研究领域至少有:1.化学数据挖掘(Data mining);

2.化学结构与化学反应的计算机处理技术; 3.计算机辅助分子设计; 4.计算机辅助合成路线设计; 5.计算机辅助化学过程综合与开发; 6.化学中的人工智能方法等。 无论计算化学涉及的内容多么广泛,其核心依然是数值计算问题。 本课程主要学习利用计算机解化学中的数值计算问题,一般包括以下几个步骤: 1.对所要解决的问题进行分析,将化学问题转变为数学模型,选择所需的计算方法; 问题分析是完成计算任务的基础,包括对问题所含物理化学意义的清楚认识。在进行数值计算时要量纲明确,保证计算步骤分解准确。采用的数学理论正确、计算方法合理有效。 2.写出解决问题的程序框图 根据分析结果给出程序框图是编写程序的基础和关键。写出清晰、流畅、准确的程序框图是任何计算机语言编写程序的必要步骤。程序框图的绘制要根据计算机运算的特点和编写代码程序的需要。 3.代码程序的编写 选择一种合适的计算机语言,运用该种语言将上述程序框图写成计算机程序(高级程序)。由于一种计算机语言往往有不同版本,适合于不同的编译平台,彩的程序代码要符合该编译平台的规范。 4.程序的调试和编译 一个计算机程序编写完成后,一般需要通过编译、调试和修改步骤,构成计算机可以识别的代码集,并找出问题,加以完善。编译和高度的方法依据不同的程序编译平台会略有不同。 5.试算分析,输出结果 调试得到执行程序后,用已知的算例去试算检查,分析结果正确无误码,才能用于未知的算例。

环保型化学镀镍技术 化学镀镍工艺简便,成本低廉,镀层厚度均匀,可大面积涂覆,镀层可焊性良好,若配合适当的前处理工艺,可以在高强铝合金和超细晶铝合金等材料上获得性能良好的镀层,因此在表面工程和精细加工领域得到了广泛应用。例如不锈钢钢件转动轴、动配合件等的化学镀镍,可改善镀层的均匀性和自润滑性;磷肥厂的风叶轮原来使用橡胶或玻璃钢衬层防腐,因磷酸尾气中含有氟化氢等强酸性气体,且使用温度高,使用寿命仅有4个月左右(发生脱层和脆性破裂现象),改为化学镀镍后使用寿命延至两年左右,保证了生产的安全运行,又节约了4%的资金;汽车工业利用化学镀镍层非常均匀的优点,在形状复杂的零件上,如齿轮、散热器和喷油嘴上采用化学镀工艺保护。镀上10微米左右的化学镀镍层的铝质散热器具有良好的钎焊性。齿轮上化学镀后尺寸误差十分容易地保持±0.3~0.5微米。用在喷油器上的化学镀镍层,可以提供良好的抗燃油腐蚀和磨损性能,通常,燃油腐蚀和磨损会导致喷油孔的扩大,因此喷油量增大,使汽车发动机的马力超出设计标准,加快发动机的损坏。化学镀镍层可以有效地防止喷油器的腐蚀、磨损,提高发动机的可靠性和使用寿命。化学镀镍具有高耐蚀性、高耐磨性和高均匀性“三高特性”,因此化学镀镍由于自身的突出特点和优异性能,越来越被广大用户认同和接受。 环保型化学镀镍工艺 但是镍是最常见的致敏性金属,约有20%左右的人对镍离子过敏,女性患者的人数要高于男性患者,在与人体接触时,镍离子可以通过毛孔和皮脂腺渗透到皮肤里面去,从而引起皮肤过敏发炎,其临床表现为皮炎和湿疹。一旦出现致敏,镍过敏能常无限期持续。患者所受的压力、汗液、大气与皮肤的湿度和磨擦会加重镍过敏的症状。所以化学镀镍的环保问题值得关注。 由于光亮型中磷化学镀镍在数量上占据化学镀镍市场中最大份额,因此,人们研发的兴趣集中于新的不添加Pb、Cd的化学镀镍溶液,即所谓的LFCF化学镀镍。随着形势的发展,近年新开发的化学镀镍技术包括高、中、低磷, 全光亮、半光亮,复合镀全面停止添加Pb、Cd,而且选择新的原材料,以降低Pb、Cd杂质含量。 表环保型化学镀镍工艺简介 公司化学镀镍外观硬度耐蚀性/h 耐磨性备注

化学镀铜的目的及工艺流程介绍 化学镀铜(Eletcroless Plating Copper)通常也叫沉铜或孔化(PTH)是一种自身催化性氧化还原反应。首先用活化剂处理,使绝缘基材表面吸附上一层活性的粒子通常用的是金属钯粒子(钯是一种十分昂贵的金属,价格高且一直在上升,为降低成本现在国外有实用胶体铜工艺在运行),铜离子首先在这些活性的金属钯粒子上被还原,而这些被还原的金属铜晶核本身又成为铜离子的催化层,使铜的还原反应继续在这些新的铜晶核表面上进行。化学镀铜在我们PCB制造业中得到了广泛的应用,目前最多的是用化学镀铜进行PCB的孔金属化。 化学镀铜的主要目的是在非导体材料表面形成导电层,目前在印刷电路板孔金属化和塑料电镀前的化学镀铜已广泛应用。化学镀铜层的物理化学性质与电镀法所得铜层基本相似。化学镀铜的主盐通常采用硫酸铜,使用的还原剂有甲醛、肼、次磷酸钠、硼氢化钠等,但生产中使用最普遍的是甲醛。 化学镀铜的工艺流程: 一、镀前处理 1.去毛刺 钻孔后的覆铜泊板,其孔口部位不可避免的产生一些小的毛刺,这些毛刺如不去除将会影响金属化孔的质量。最简单去毛刺的方法是用200~400号水砂纸将钻孔后的铜箔表面磨光。机械化的去毛刺方法是采用去毛刺机。去毛刺机的磨辊是采用含有碳化硅磨料的尼龙刷或毡。一般的去毛刺机在去除毛刺时,在顺着板面移动方向有部分毛刺倒向孔口内壁,改进型的磨板机,具有双向转动带摆动尼龙刷辊,消除了除了这种弊病。 2.整孔清洁处理 对多层PCB有整孔要求,目的是除去钻污及孔微蚀处理。以前多用浓硫酸除钻污,而现在多用碱性高锰酸钾处理法,随后清洁调整处理。孔金属化时,化学镀铜反应是在孔壁和整个铜箔表面上同时发生的。如果某些部位不清洁,就会影响化学镀铜层和印制导

荔枝核化学成分及药理研究概况 荔枝核为无患子科植物荔枝Litchi chinensis Sonn.的干燥成熟种子,主产于我国广东、广西、福建、四川和台湾等地区[1]。其味甘、涩,性温,归肝、肾经。具有行气散结、祛寒止痛之功,用于寒疝腹痛、睾丸肿痛、胃脘痛、妇女气滞血瘀腹痛等症。虽然近年来国内外对荔枝核的化学成分、药理作用进行了大量的研究,但其各种成分的作用还未能准确阐明,可见荔枝核的化学成分及药理研究还有待进一步加强,笔者就荔枝核化学成分及药理研究进行综述。 1 化学成分研究 1.1 脂肪酸及挥发性成分棕榈酸(Palmitic acid)12%,油酸(Oleic acid)27%,亚油酸(Linoleic acid)11%,半合成环丙基脂肪酸(Semisynthetic cyclopropanoic fatty acids)42%,其中主要为二氢苹婆酸(Dinydrosterculic acid)37%、顺式-7,8-亚甲基十六烷酸(cis-7,8-Methyleneh-exadecanolic acid)4%、顺式-5,6-亚甲基十四烷酸(cis-5,6-Methylenetetradecanoic acid) 0.4%、顺式-3,4-亚甲基十二烷酸(cis-3,4- Methylenedodecanolic acid)0.1%(2)。沈氏等(2)报道,荔枝核中含挥发性成分:3-羟基丁酮(3-acetoin),丁二醇(2,3)(2,3-butanediol),顺式-丁香烯(cis-caryophyllene),别香橙烯(alloaromadendrene),葎草烯(humulene),δ-毕澄茄烯(δ-cadinene),α-姜黄烯(α-curcumene),二氢白菖考烯(calamenene),喇叭茶醇(ledol),愈创木薁(guaiazulene),棕榈酸(palmatic acid)。乐氏等(3)发 1

2012年秋季学期《计算化学》综述 分子模拟在化学领域的应用进展 班号:10907401 学号:1090740112 姓名:贺绍飞 2012年哈尔滨工业大学

分子模拟在化学领域的应用进展 摘要:分子模拟作为一种全新的研究手段已经在化学、化工、材料、生物等领域受到了广泛的关注。本文首先对分子模拟进行了简单的介绍,然后举例详细阐述了分子模拟在石油化工领域、超临界流体领域、分子筛吸附、高分子领域以及气体膜分离领域的应用发展,最后展望了分子模拟技术的发展方向。 关键词:分子模拟、问题及发展趋势、应用发展 1.引言 分子模拟技术是随着计算机在科研中的应用而发展起来的一门新的科学,是计算机科学和基础科学相结合的产物。 20世纪80年代以来,随着计算机性能的提高以及各种计算化学方法的改进,分子模拟技术日渐成熟,并逐步发展成为人们进行科学研究的一项新的有效的工具,在化学、制药、材料等相关的工业上发挥着越来越重要的作用。 分子模拟之所以受到这样的重视,与它自身的特点和相关学科的发展是密不可分的。以前,采取的都是实验室人工合成一种新型化合物,但是有一些化合物的合成繁琐而复杂,例如具有多种旋光性的药物,每一种新的药物合成都是一个工作量巨大的实验过程,以往只能采用实验手段研究时,新药的实验过程经常持续数十年,其间经历了许多失败的实验,耗费大量的人力物力。但是,在采用分子模拟的方法后,可以通过计算机模拟的手段对实验进行大量的预先筛选,大大加快了这一研究的进程。又如在对超临界流体的研究中,分子模拟和传统的实验相比有着巨大的经济优势。 2.分子模拟简介 2.1 分子模拟的定义 分子模拟是一个广泛的概念,其包括基于量子力学的模拟和基于统计力学的模拟。前者为计算量子化学(computational quantum chemistry,简称CQC),后者主要分为两个方法,分别是分子动力学模拟(molecular dynamics,MD)和蒙特卡洛模拟(Monte Carlo,MC)[1]。三者中以计算量子化学的结果最为可靠,但是其计算量也是最大的,通常处理的体系也是比较小的.MC和MD都是基于位能函数的模拟,不同之处在于MD模拟过程与时间相关,除了和MC一样可以处理平衡性质以外,在处理传递性质等与时间相关的问题时有天然的优势,当然MD 和MC相比程序的复杂程度要高,计算的难度要大一些。 2.2 分子模拟的方法[2-7] 分子模拟的方法主要有四种:分子力学方法,分子动力学方法、蒙特卡洛方法、量子力学方法。 2.2.1 分子力学方法 分子力学法又称Force Field方法,是在分子水平上解决问题的非量子力学技术。其原理是,分子内部应力在一定程度上反映被计算分子结构的相对位能大小。分子力学法是依据经典力学的计算方法,即依据Born-Oppenheimer原理,计算中将电子的运动忽略,而将系统的能量视为原子核种类和位置的函数,这些势能函数被称为力场。分子的力场含有许多参数,这些参数可由量子力学计算或实验方法得到。该法可用来确定分子结构的相对稳定性,广泛地用于计算各类化合物的分子构象、热力学参数和谱学参数。 2.2.2 分子动力学方法 分子动力学模拟是一种用来计算一个经典多体系的平衡和传递性质的方法。

化学镀中稳定剂及加速剂的作用机理 1、化学镀的稳定简介 化学镀中最主要的一个系列是有自催化能力的还原型化学镀液。当反应速度较快时,镀层质量变差,会出现粗糙镀层甚至粉末状镀层;同时,由于自催化一旦促发即会持续下去,甚至会因剧烈的还原反应而失去控制,导致镀液迅速失去作用。因此,需要要加入稳定剂以控制其反应速度。 稳定剂的作用是控制反应速度和抑制镀液的自发分解,从而使化学镀能有序地进行。不同的化学镀液会用到不同的稳定剂,有时还需要用到几种稳定剂以进到联合控制的作用。常用的稳定剂有以下几类。 ①元素周期表中第VI主族元素的化合物:一些硫的无机物或有机物,如硫代硫酸盐、硫氰酸盐、硫脲及其衍生物、疏基苯并噻唑、黄原酸酯等。 ②重金属离子:如铅、锡、锑、镉、锌、铋、钛等金属二价、三价离子。 ③水溶性有机物:有些含有双极性的有机阴离子,至少含有6个或8个碳原子并能在某一定位置吸附形成亲水膜功能团的有机物,如不饱和脂肪马来酸、苯亚甲基丁二酸、3-S-异硫脲鎓盐的丙烷酸盐、邻苯二甲酸酐的衍生物等。 ④某些含氧化合物:如AsO2-、IO3-、BrO3-、NO2-、MoO42-等,双氧水也属于这一类。 2、化学镀稳定剂的作用机理 化学镀稳定剂的作用机理没有统一的模式,而是因稳定剂的类别不同而有所不同,但也有着一些共同点,这就是稳定剂都是通过在表面吸附而影响金属离子的还原过程的。也就是稳定剂的添加量一般都很少的原因,因为它们只是通过电极的双电层起作用的,过多的量反而会破坏化学镀的平衡。 有机类稳定剂的作用可以认为这类稳定剂具有的表面吸附作用和影响电子交换的作用,通过吸附而改变金属离子的还原过程。因此,在一定添加量范围内,有机稳定剂有时还会有促进金属离子沉积的作用。而含氧化合物则是通过改变双电层结构而增加作为阴离子的稳定剂在表面的吸附,从而影响金属离子还原的过程。重金属离子也是通过在具催化活性表面的吸附来影响还原过程。 总之,化学镀稳定剂是通过在反应表面吸附而阻滞金属离子的还原过程来起到稳定镀液的作用。 化学镀加速剂是指在可控制的条件下提高镀速的添加剂。因此加速剂也叫做促进剂。以次亚磷酸盐为还原剂的化学镀,就常用到加速剂。化学镀镍中的许多络合剂也兼有加速剂的作用。常用的加速剂有以下几种。 (1).未被取代的短链和脂肪族二羧酸根阴离子。属于这一类的有丙二酸、丁二酸、戊二酸和已二酸等。常用的是丁二酸。 (2).短链饱和氨基酸。这是较为优良的加速剂,最典型的是氨基乙酸,它兼有缓冲剂、络合剂和加速剂三种作用。 (3).短链饱和脂肪酸。从醋酸到戊酸都属于这一类,其中以丙酸最为常用,但效果没有丁二酸和氨基乙酸好,优点是成本最低。 (4).无机离子加速剂。目前在化学镀镍中只有氟离子具有加速作用,但用量也要严格控制,用量大时不仅减少镀速,对镀液稳定性也会有影响。

化学镀铜/沉铜工艺流程介绍 2008-1-29 来源: 中国有色网 化学镀铜(Eletcroless Plating Copper)通常也叫沉铜或孔化(PTH)是一种自身催化性氧化还原反应。首先用活化剂处理,使绝缘基材表面吸附上一层活性的粒子通常用的是金属钯粒子(钯是一种十分昂贵的金属,价格高且一直在上升,为降低成本现在国外有实用胶体铜工艺在运行),铜离子首先在这些活性的金属钯粒子上被还原,而这些被还原的金属铜晶核本身又成为铜离子的催化层,使铜的还原反应继续在这些新的铜晶核表面上进行。化学镀铜在我们PCB制造业中得到了广泛的应用,目前最多的是用化学镀铜进行PCB的孔金属化。PCB孔金属化工艺流程如下: 钻孔→磨板去毛刺→上板→整孔清洁处理→双水洗→微蚀化学粗化→双水洗→预浸处理→胶体钯活化处理→双水洗→解胶处理(加速)→双水洗→沉铜→双水洗→下板→上板→浸酸→一次铜→水洗→下板→烘干 一、镀前处理 1.去毛刺 钻孔后的覆铜泊板,其孔口部位不可避免的产生一些小的毛刺,这些毛刺如不去除将会影响金属化孔的质量。最简单去毛刺的方法是用200~400号水砂纸将钻孔后的铜箔表面磨光。机械化的去毛刺方法是采用去毛刺机。去毛刺机的磨辊是采用含有碳化硅磨料的尼龙刷或毡。一般的去毛刺机在去除毛刺时,在顺着板面移动方向有部分毛刺倒向孔口内壁,改进型的磨板机,具有双向转动带摆动尼龙刷辊,消除了除了这种弊病。 2 整孔清洁处理 对多层PCB有整孔要求,目的是除去钻污及孔微蚀处理。以前多用浓硫酸除钻污,而现在多用碱性高锰酸钾处理法,随后清洁调整处理。

孔金属化时,化学镀铜反应是在孔壁和整个铜箔表面上同时发生的。如果某些部位不清洁,就会影响化学镀铜层和印制导线铜箔间的结合强度,所以在化学镀铜前必须进行基体的清洁处理。最常用的清洗液及操作条件列于表如下: 清洗液及操作条件 配方 组分 1 2 3 碳酸钠(g/l) 40~60 —— 磷酸三钠(g/l) 40~60 —— OP乳化剂(g/l) 2~3 —— 氢氧化钠(g/l)— 10~15 — 金属洗净剂(g/l)—— 10~15 温度(℃) 50 50 40 处理时间(min) 3 3 3 搅拌方法空气搅拌机械移动空气搅拌 机械移动空气搅拌机械移动 3.覆铜箔粗化处理 利用化学微蚀刻法对铜表面进行浸蚀处理(蚀刻深度为2-3微米),使铜表面产生凹凸不平的微观粗糙带活性的表面,从而保证化学镀铜层和铜箔基体之间有牢固的结合强度。以往粗化处理主要采用过硫酸盐或酸性氯化铜水溶液进行微蚀粗化处理。现在大多采用硫酸/双氧水(H2SO4/H202 )其蚀刻速度比较恒定,粗化效果均匀一致。由于双氧水易分解,所以在该溶液中应加入合适的稳定剂,这样可控制双氧水的快速分解,提高蚀刻溶液的稳定性

计算化学实验三异构体和构象的计算 一、实验目的 1.掌握异构体的计算 2.掌握过渡态的优化 3.学会计算单分子反应速度常数 二、实验原理 1.在有机化学当中,很多的同分异构体可以进行构型之间的相互转化,例如电子互变异构体,烯醇和酮式结构就可以进行互变异构,在结构比较简单的情况下,酮式结构能量更低,更加稳定,是主要构型。但是,很多构象异构在较高的温度(例如室温)当中可以很快的自由转换,主要是它们之间的能量差别不大,室温足以提供这种异构体相互转化的能量。虽然他们在室温下可以相互转化,但是我们依然可以通过计算化学方法模拟得到他们的能量差,并且比较他们之间的相同和不同点。 2.过渡态的形象表示方法(马鞍点):过渡态的力常数矩阵有且仅有一个小于0 的本征值(即将矩阵完成对角化之后,其对角线上的所有数值当中只有一个为负)。势能等值线曲线上,势能值是相等的。此图很像一幅山区地图,在两边陡峭的山间有一条小路,称为最小能途径,因为它是能量最低点的连线。在反应物区和产物区的最小能途径之间有一小的凸起区,称为势垒,势垒的顶点称为鞍点,此处的势能图呈马鞍形。沿最小能途径走向反应物区和产物区,势能均急剧下降;沿着最小能途径的垂直方向,则势能急剧上升。过渡态则处于马鞍的中心,如图: 3.过渡态的寻找方法: 可以使用逐点优化法或者估计一个可能接近的几何构型,进行优化。 4.反应速率常数的计算 当n=1 的时候,这个公式代表的结果表示单分子反应速率常数; 当n=2 的时候,这个公式代表的结果表示双分子反应速率常数。

5.单分子反应速率常数 如上述公式所示,取n=1, 式中, k B为波尔兹曼常数,其值为1.381*10?23 J/K ;h为普朗克常数,其值为6.626*10-34 J·s。 三、实验内容 1.打开电脑当中的G09W 软件,新建任务。 2.建设任务,进行计算方法(route section)、标题、分子所带电荷及自旋多重度、分子坐标的输入,然后保存为输入文件。 3.从本次实验开始,分子的左边逐渐比较难以书写,可以使用CHEMCRAFT 软件将几何构型画出,使用此软件获得该分子的坐标。 4.选择RUN 并保存输出文件的位置。 5.等待计算完成后,打开输出文件,分析所得到的数据。 6.可以使用CHEMCRAFT 软件读取OUT 文件,获得相关数据。 四、实验结果 1. 反式1,3-丁二烯和顺式1,3-丁二烯结构的优化 (1)反式1,3-丁二烯 输入信息: % Section: %MEM = 300MB Route section: #p b3lyp/6-31G** freq opt=z-matrix scfcon=7 optcyc=200 标题: fanshi 静电荷&自旋度: 0 1 分子坐标 6 6 1 R12 6 2 R23 1 A123 6 3 R34 2 A234 1 D1234 0 1 1 R15 2 A215 3 D3215 0 1 1 R16 2 A216 3 D3216 0

化学镀镍介绍 化学镀镍的定义与分类 化学镀镍,又称为无电解镀镍,是在金属盐和还原剂共同存在的溶液中靠自催化的化学反应而在金属表面沉积了金属镀层的新的成膜技术。 化学镀镍所镀出的镀层为镍磷合金,按其磷含量的不同可分为低磷、中磷、高磷三大类,磷含量低于3%的称为低磷,磷含量在3-10%的为中磷,高于10%的为高磷,其中中磷的跨度比较大,一般我们常见的中磷镀层为6-9%的磷含量。 当然,本站主要介绍的是化学镀镍磷合金,有时为了方便我们简称化学镀了,而且EN也是化学镀镍简称。但化学镀不仅此一种镀种,比较成熟的还有化学镀铜,化学镀金,化学镀锡,还有一种复合镀层。其它镀种的市场占有量不足总量的1%,本站不做重点介绍。 化学镀镍的特点与发展简史 化学镀镍的历史与电镀相比,比较短暂,在国外其真正应用到工业仅仅是70年代末80年代初的事。 1844年,Wurtz发现金属镍可以从金属镍盐的水溶液中被次磷酸盐还原而沉积出来。经过了很多年1911年Bretau等研究者发表了有关次磷酸盐对镍盐的还原反应的研究的报告。但那时的化学镀镍溶液极不稳定,自分解严重,只能得到黑色粉末状镍沉积物或镍镜附着物镀层,没有实际价值。 化学镀镍技术的真正发现并使它应用至今是在1944年,美国国家标准局的 A.Brenner和G.Riddell的发现,他们发现了克服沉积出粉末状镍的配方,于1946年和1947年两年中发表了很有价值的研究报告。 化学镀镍工艺的庆用比实验室研究成果晚了近十年。第二次世界大战以后,美国通用运输公司对这种工艺发生了兴趣,他们想在运输烧碱筒的内表面镀镍,而普通的电镀方法无法实现,五年后他们研究了发展了化学镀镍磷合金的技术公布了许多专利。1955年造成了他们的第一条试验生产线,并制成了商业性有用的化学镀镍溶液,这种化学镀镍溶液的商业名称为“Kanigen”。 目前在国外,特别是美国、日本、德国化学镀镍已经成为十分成熟的高新技术在各个工业部门得到了广泛的应用。 (国内的化学镀镍发展也十分迅速,据第五届化学镀年会发表文章的统计就已经有300多家厂家,但这一数字在当时也是极为保守的。据站长推测国内目前每年的化学镀镍浓缩液消耗量在10万吨左右,总市场规模在150亿左右。) 化学镀镍溶液的组成与镀液成分设计常识 优异的镀液配方对于产生最优质的化学镀镍层是必不可少的。化学镀镍溶液应包括:镍盐、还原剂、络合剂、缓冲剂、促进剂、稳定剂、光亮剂、润湿剂等。 主盐 化学镀镍溶液中的主盐就是镍盐,如硫酸镍、氯化镍、醋酸镍等,由它们提供化学镀反应过程中所需要的镍离了。早期曾用过氯化镍做主盐,由于氯离子的存在不仅会降低镀层的耐蚀性,还产生拉应力,所以目前已不再使用。同硫酸镍相比用醋酸镍做主盐对镀层性能的有益贡献因其价格昂贵而被抵消。其实最理想的镍离子来源应该是次磷酸镍,使用它不至于在镀浴中积存大量的硫酸根,也不至于使用中被加次磷酸钠而大量带入钠离子,同样因其价格因素而不能被工业化应用。目前应用最多的就是硫酸镍,由于制造工艺稍有不同而有两种结晶水的硫酸镍。因为硫酸镍是主盐,用量大,在镀中还要进行不断的补加,所含杂质元素会在镀液的积累,造成镀液镀速下降、寿命缩短,还会影响到镀层性能,尤其是耐蚀性。所以在采购硫酸镍时应该力求供货方提供可靠的成分化验单,做到每个批量的质量稳定,尤

化学镀镍/浸金的状况 ENIG Introduction 作为PCB的表面镀层,镍层的厚度要求>5um,而浸金层厚度在0.05-0.15um 之间。化学镀镍/浸金镀层的焊接性是由Ni层来体现的,因此Au层的厚度不能太高,否则会产生脆性和焊点不牢的故障。Au只起保护Ni层的作用,防止Ni 的氧化和渗析,所以又不能太薄。 As one of the surface finishing for PCB, the thickness of nickel layer shall be more than 5um, while the thickness of immersion gold shall be between 0.05-0.15 um. As the solderability of ENIG is reflected from Ni layer, so the au layer shall not be too thick. Or else there will be frangibility and solder pot unstable issue. Au is to protect the Ni layer and prevent from Ni oxidation and dialysis. So it shall not be too thin. 现在的Ni/Au生产线都采用Atotech公司的Atotech化学Ni/Au工艺。 Nowadays most Ni/Au production lines are adopting atotech chemical Ni/Au technology developed by Atotech company. 沉镍Electroless Nickel 1 沉镍原理概述Electroless Nickel Principle introduction 沉镍金工艺的沉镍的原理,实际上反而从“化镍浸金”一词中能够较容易地被我们所理解。即其中镍层的生成是自催化型的氧化-还原反应,在镀层的形成过程中,无需外加电流,只靠高(85-1000C左右)槽液中次磷酸钠(NaH2PO2)还原剂的作用,即可在已活化的铜表面反应析出镍镀层。而沉镍金工艺中金镀层的生成,则是典型的置换反应。当PCB板进入金槽时,由于镍的活性较金大,因而发生置换反应,镍镀层表面逐渐被金所覆盖。 ·The Principle of Electroless Nickel can be more easily understood from the word of “Electroless Nicke Immersion Gold”. That means the nickel layer is generated from the Autocatalytic redox reaction. During the coating forming process, impressed current is not needed. Under NaH2PO2 reductant in bath with high temperature between 85-1000C, nickel layer can be formed via activated copper surface reaction. But the gold layer is generated via typical replacement reaction. When PCB enters the gold bath, as the nickel is more active than gold, there will be replacement reaction. So the nickel layer will be covered by gold.

成核剂简介 天津大学求是学部查浩3010210060 一成核剂概述 1成核剂概念 成核剂是适用于聚乙烯、聚丙烯等不完全结晶塑料,透过改变树脂的结晶行为,加快结晶速率、增加结晶密度和促使晶粒尺寸微细化,达到缩短成型周期、提高制品透明性、表面光泽、抗拉强度、刚性、热变形温度、抗冲击性、抗蠕变性等物理机械性能的新功能助剂。 成核剂作为聚烯烃的一种优良的改性助剂, 加入少量就能大幅度提高材料的透明度、热变形温度和制品的强度, 能在很大程度上改善其应用性能, 因此,它的开发和应用受到普遍关注。成核剂由于可以加快结晶速率, 因此被广泛应用于半结晶聚合物的结晶过程。针对不同的物质,成核剂又有不同的种类。例如,目前聚丙烯( PP) 成核剂的种类就有很多,按成核剂诱导生成的PP结晶形态不同可以分为α成核剂、β成核剂和γ成核剂。 作为一种新型功能性助剂,它具有改变树脂的结晶行为、结晶形态和球晶尺寸,进而提高制品的加工和应用性能之功效。聚合物的结晶改性已成世界通用塑料工程化、工程塑料高性能化的主要内容,它们与填充/增强改性、聚合物共混改性和化学交联改性一并构成了完整的聚合物改性体系。经成核剂改性后的聚合物,不仅能保留聚合物原有的特点,而且性价比也优于许多透明材料,其热变形温度高,刚性好,屈服强度高,结晶速度快,加工性能好,使用范围广,尤其适用于透明性要求高,需高温下使用的器具。结晶改性所得的基料价廉易得,且结晶改性技术难度低,灵活性好,简单易行。因此,目前结晶改性已成为最活跃、最常用的有效聚合物改性方法,成核剂已成为国内外广泛关注的新功能型助剂。 2成核剂作用原理 结晶型高聚物有多种结晶形态,在不同的结晶条件下可以形成单晶、球晶、树枝状晶等。结晶型聚合物在加工过程中一般生成球晶极其不完整,它是高聚物结晶的最常见的特征形态,是由一个晶核开始,以相同生长速率同时向各个方向放射生成的,聚合物熔体冷却过程中,分子链排列成有规结构,处于熔融状态的大分子链的运动是无规则的,但在某些区域会出现几个链段聚集在一起呈现有序的结晶,一旦有序尺寸达到了临界值,便稳定存在而形成晶核。均相成核是因热的变化依靠熔体中分子链段所形成的局部有序,在时集时散的过程中,某些超过临界尺寸的有序稳定下来所形成的晶核,由于它在较高温度下容易被分子链的热运动破坏,所以这种均相成核只有在较低温度下才可以保持。 异相成核是借助于外来物质的加入,聚合物分子链依附于外来物质或残留在熔体中的各种物质提供的粗糙表面上的有序排列,由于在物质与熔体之间产生某些化学结合力(如氢键)的情况下所生成的有序排列就更加快速稳定,它们在较高温度下即能成核结晶。 成核剂的作用是通过往聚合物加入某些结晶物质,使熔体在较高温度下异相成核,提高结晶速率,同时使聚合物在高温下因结晶易固化脱模,从而缩短加工周期,并提高产品质量。 无论均相成核还是异相成核,都是一个无规则大分子链段重排进入晶体,由无序到有序的松弛过程,分子重排需要一定的能量。从热力学角度来看,聚合物的结晶行为是建立在高分子内聚能与热运动相互统一的基础上的,因此聚合物的结晶过程与自身的结构有一定关系,一般分子链的对称结构有助于结晶,分子量较低可以增强分子的运动也有利于结晶,而侧链较长,对称性不好,呈无规排列时会妨碍聚合物的结晶。这样,不同的聚合物就会有不同的球晶增长速率,且差别较大。例如,PET的结晶速率很慢,由于它的分子中有刚性的苯环结构,阻碍了分子链的运动,使它需要在较高温度下才能运动排列成有序结构(约130—150°C),这样的高温给加工带来困难,因此在PET塑料的加工过程中需加入增塑剂等以提高分子链的

简介 化学镀简介 化学镀 一、化学镀(chemical plating) 化学镀是一种新型的金属表面处理技术,该技术以其工艺简便、节能、环保日益受到人们的关注。化学镀使用范围很广,镀金层均匀、装饰性好。在防护性能方面,能提高产品的耐蚀性和使用寿命;在功能性方面,能提高加工件的耐磨导电性、润滑性能等特殊功能,因而成为全世界表面处理技术的一个发展。 化学镀技术是在金属的催化作用下,通过可控制的氧化还原反应产生金属的沉积过程。与电镀相比,化学镀技术具有镀层均匀、针孔小、不需直流电源设备、能在非导体上沉积和具有某些特殊性能等特点。另外,由于化学镀技术废液排放少,对环境污染小以及成本较低,在许多领域已逐步取代电镀,成为一种环保型的表面处理工艺。目前,化学镀技术已在电子、阀门制造、机械、石油化工、汽车、航空航天等工业中得到广泛的应用。 二、化学镀原理 化学浸镀(简称化学镀)技术的原理是:化学镀是一种不需要通电,依据氧化还原反应原理,利用强还原剂在含有金属离子的溶液中,将金属离子还原成金属而沉积在各种材料表面形成致密镀层的方法。化学镀常用溶液:化学镀银、镀镍、镀铜、镀钴、镀镍磷液、镀镍磷硼液等。 目前以次亚磷酸盐为还原剂的化学镀镍的自催化沉积反应,已经提出的理论有“原子氢态理论”、“氢化物理论”和“电化学理论”等。在这几种理论中,得到广泛承认的是“原子氢态理论”。 三、对非金属的化学镀需要敏化活化处理 敏化就是使非金属表面形成一层具有还原作用的还原液体膜。这种具有还原作用的处理液就是敏化剂。好的敏化效果要求具有还原作用的离子在一定条件下能较长时间保持其还原能力,并且能控制其还原反应的速度,要点是敏化所要还原出来的不是连续的镀层,而只是活化点。目前最适合的还原剂只有氯化亚锡。目前,对于非金属化学镀镍用得最多的是Pd活化工艺。当吸附有Sn的非金属表面接触到Pd活化液时,Pd会被Sn还原而沉积到非金属表面形成活化中心,从而顺利进行化学镀。

核化学 核化学是用化学方法或化学与物理相结合的方法研究原子核及核反应的学科。 核化学起始于1898年居里夫妇对钋和镭的分离和鉴定。后来30年左右的时间内,通过大量化学上的分离和鉴定,以及物理上探测α、β和γ射线等技术的发展,确定了铀、钍和锕的三个天然放射性衰变系,指数衰变定律,母子体生长衰变性质,明确了一个元素可能具有不止一个核素的同位素概念,以及同一核素的不同能态等事实。此外,还陆续找到了其他十几种天然放射性元素。 1919年卢瑟福等发现由天然放射性核素发射的α粒子引起的原子核反应,导致1934年小居里夫妇制备出第一个人工放射性核素—磷30。由于中子的发现和粒子加速器的发展,通过核反应产生的人工放射性核素的数目逐年增加,而1938年哈恩等发现原子核裂变更加速了这种趋势,并且为后来的核能利用开辟了道路。 此外,核谱学的工作也有相应的发展。由于粒子加速器、反应堆、各种类型的探测器和分析器、质谱仪、同位素分离器及计算机技术等的发展,核化学研究的范围和成果还在继续扩展和增加,如质量大于氦核的重离子引起的深度非弹性散射反应研究,107、108、109号元素的合成,双质子放射性和碳放射性的发现等。另外,核化学与核技术应用于化学、生物学、医学、地学、天文学和环境科学等方面,已取得了令人瞩目的进展。 核化学主要研究核性质、核结构、核转变的规律以及核转变的化学效应、奇特原子化学,同时还包括有关研究成果在各个领域的应用。核化学、放射化学和核物理,在内容上既有区别却又紧密地联系和交织在一起。 核有不稳定和稳定之分,前者又称放射性核,放射性核经过衰变(如发射氦核、电子、光子、中子或质子,俘获电子和自发裂变等)最终成为稳定核。任何衰变过程必须遵从能量守恒、动量守恒、角动量守恒和量子力学方面的一些规则。核的不稳定性有程度上的差别,它表现为寿命或半衰期的长短,寿命越短,不稳定性越高,反之亦然。 除了衰变方式和稳定性外,核的其他性质有电荷、质量(包括能量)、半径、自旋、磁矩、电四极矩、宇称和统计性质等。另外,核不仅可处于相对稳定的基态,还可以处于能量稍高的激发态。处于激发态的核也有以上各种性质,一般以发射光子的方式到达基态。核性质反映了核的结构,通过对核性质的研究,可以更深入地认识原子核的本质。 核的转变包括原子核在其他原子核或粒子作用下发生的各种变化(即核反应)和不稳定的原子核自发发生的核衰变。核反应是取得新核的主要途径。 反应堆产生的中子引起的核反应是新核的一个重要来源,它主要包括中子俘获反应和中子裂变反应。这些反应产生的裂片核(包括目前尚未发现的新核)都处于β稳定线的丰中子的一面,并以发射电子,或随后再发射一个中子的方式衰变。 新核还可以用各类加速器所产生的不同能量的离子和电子,以及由核反应所产生的次级粒子轰击各种靶核来产生。根据轰击粒子的不同可将核反应分为中子核反应带电粒子核反应、光核反应和重离子核反应等。按轰击粒子的能量又可将它们分为高、中和低能核反应。