四川省成都市新津中学2014届高三3月月考历史试题

一、单项选择题(32小题,每小题⒈5分共48分)

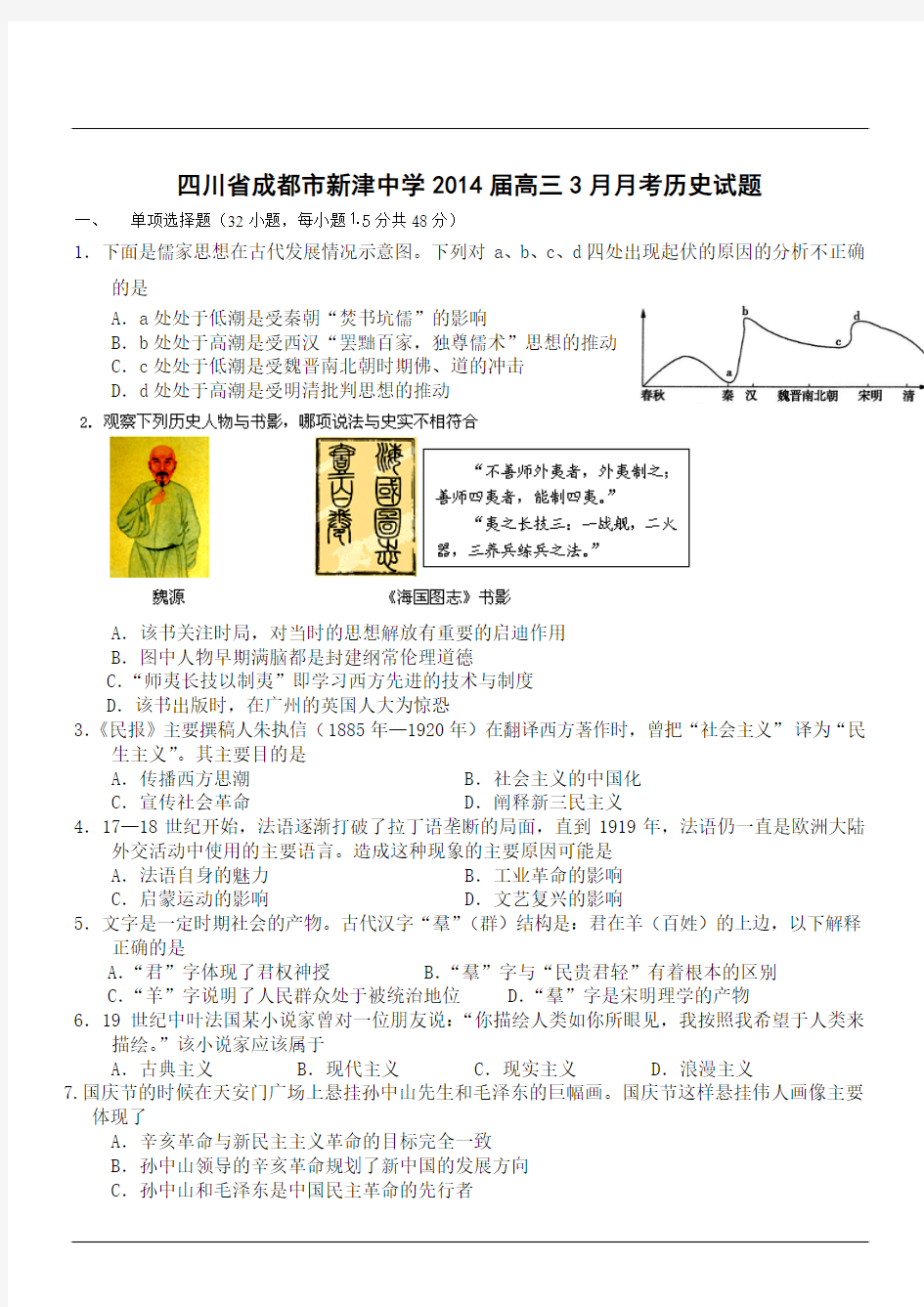

1.下面是儒家思想在古代发展情况示意图。下列对a、b、c、d四处出现起伏的原因的分析不正确的是

A.a处处于低潮是受秦朝“焚书坑儒”的影响

B.b处处于高潮是受西汉“罢黜百家,独尊儒术”思想的推动

C.c处处于低潮是受魏晋南北朝时期佛、道的冲击

D.d处处于高潮是受明清批判思想的推动

A.该书关注时局,对当时的思想解放有重要的启迪作用

B.图中人物早期满脑都是封建纲常伦理道德

C.“师夷长技以制夷”即学习西方先进的技术与制度

D.该书出版时,在广州的英国人大为惊恐

3.《民报》主要撰稿人朱执信(1885年—1920年)在翻译西方著作时,曾把“社会主义”译为“民生主义”。其主要目的是

A.传播西方思潮 B.社会主义的中国化

C.宣传社会革命 D.阐释新三民主义

4.17—18世纪开始,法语逐渐打破了拉丁语垄断的局面,直到1919年,法语仍一直是欧洲大陆外交活动中使用的主要语言。造成这种现象的主要原因可能是

A.法语自身的魅力 B.工业革命的影响

C.启蒙运动的影响 D.文艺复兴的影响

5.文字是一定时期社会的产物。古代汉字“羣”(群)结构是:君在羊(百姓)的上边,以下解释正确的是

A.“君”字体现了君权神授 B.“羣”字与“民贵君轻”有着根本的区别

C.“羊”字说明了人民群众处于被统治地位 D.“羣”字是宋明理学的产物

6.19世纪中叶法国某小说家曾对一位朋友说:“你描绘人类如你所眼见,我按照我希望于人类来描绘。”该小说家应该属于

A.古典主义 B.现代主义 C.现实主义 D.浪漫主义

7.国庆节的时候在天安门广场上悬挂孙中山先生和毛泽东的巨幅画。国庆节这样悬挂伟人画像主要

体现了

A.辛亥革命与新民主主义革命的目标完全一致

B.孙中山领导的辛亥革命规划了新中国的发展方向

C.孙中山和毛泽东是中国民主革命的先行者

D.新中国的成立是对孙中山革命目标的继承和发展

8.“每一次较大的农民起义和农民战争的结果,都打击了当时的封建统治,因而也就多少推动了社会生产力的发展。在中国的封建社会里,只有这种农民的阶级斗争、农民的起义和农民战争,才是历史发展的真正动力。”毛泽东对中国古代农民战争的论述主要运用的是A.文明史观 B.革命史观 C.全球史观 D.现代史观

9.航母副总设计师吴晓光指出,“我国传统文化对海洋观念比较淡薄。”究其原因有

①传统农耕文化的影响②重农抑商政策的实行

③闭关锁国政策的制定④指南针的发明

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②③④

10.古罗马政治家西塞罗认为:“国家是人民的事务,而人民并不是所有的人以某种相聚方式达成的集合,而是聚在一起的众多的人为其共同的利益,在法律方面达成一致的联合。”与之相符的论断是

A.主权在民,保障人民共同利益 B.召开公民大会,保障所有人的权益

C.制定法律,维护所有人的利益 D.人民主权,轮番而治,元首控制

A.建立起了人民教育事业 B.确定了教育要面向现代化的方针C.实行科教兴国发展战略 D.普及了九年制义务教育

12.“他们否定了一切外在权威,呼唤用理性的阳光驱散现实的黑暗,……提倡科学、自由和平等。”“他们”是指

A.古希腊失去的智者学派 B.15世纪后期的人文主义者

C.19世纪中叶的马克思主义者 D.18世纪中叶的启蒙思想家

13.改革是人类历史上发展的一曲不朽旋律。下列关于改革的说法和认识正确的是

①改革就是要彻底的革除旧的、传统的一切东西

②改革所采用的是一种自上而下的、和平的方式

③改革是统治者希望通过和平的、没有暴力的方式来完善社会制度并巩固自己的统治

④改革中也充满了复杂性、多样性与艰巨性

A.①②③B.②③④C.①②③④D.②③

14.有学者指出,唐诗对于唐代史事的反映,“比起后人修纂的史书来,还是更原始的第一手资料。”

对于这种把唐诗用于历史研究的新趋向,下列解读最合理的是

A.唐诗最能反映唐朝的真实情况,引入有利于历史研究

B.唐诗是原始的第一手资料,最适合用来研究唐代历史

C.唐诗属于文学作品,多虚构之词,不能用来作历史研究

D.唐诗是对当时社会生活的一种反映,经考证后可使用

15.关于雅典民主政治,苏格拉底说:“没有人愿意用抽签的方法去雇用一位舵手和建筑师、吹笛手或其他行业的手,而这类事若出错的话,危害还比在管理国家事务上出错轻得多。”这段话 A.表明雅典人用抽签的方法雇用一些行业的人

B.实质上揭示了直接民主制度的弊端

C.认为抽签选举方式的危害小

D.管理国家事务比抽签雇人容易出错

16.“中国擅长的是道,西方擅长的是器。中国原来也包括器的,但是后来这套科学技术“器”的研究没有被重视,失传了,传到西方去了。我们现在向西方学习,学的即是我们传过去的东西,中国古已有之,传到西方,现在…天将器还中国?,我们又学习。这是合理的,必要的。”材料中所说的“道”是什么?

A.中国传统思想道德B.科学技术

C.民本思想和制度D.自然规律

17.孙中山认为,“中国现在虽然没有大地主,但是一般农民,都是没有田的,农民所耕的田,大都是属于地主的,地主却不去耕作。中国农民都不是为自己耕田,是替地主耕田,所生产的产品,大半是被地主夺去了。这是个很大的问题,应该用政治和法律手段来解决。”对此理解正确的是

A.体现了空想性和革命性的统一B.土地问题是三民主义的核心

C.主张用革命手段剥夺地主土地D.体现了“耕者有其田”的思想

18.“他们不承认任何外界权威,不管这种权威是什么样的。宗教、自然观、社会、国家制度,一切都受到了最无情的批判。……以往的一切社会形式和国家形式、一切传统观念,都被当做不合理的东西扔到垃圾堆里去了。”材料中的“他们”为西方近代思想发展过程中同一时代的杰出代表,其中一位是

A.彼特拉克B.莎士比亚C.马丁·路德D.伏尔泰

19.梭伦曾作诗说:我进退维谷,犹如孤狼在一群猎狗之中。这是因为

A.改革没有彻底解决贵族与平民的矛盾

B.雅典僭主政治的建立

C.财产等级制的缺陷

D.贵族政治和氏族制度的残余

20.商鞅变法时推行什伍连坐制度、规定轻罪重罚等,说明商鞅在当时属于百家争鸣中的哪个学派A.儒家B.道家C.法家D.墨家

21.北魏孝文帝改革作用显著,下列说法不符合这一观点的是

A.有利于封建化

B.有利于民族融合

C.有利于统一黄河流域

D.有利于对外贸易发展

22.中世纪晚期,天主教会受到了种种挑战。这些挑战的产生都源于

A.社会经济的发展

B.民族意识的增强

C.人们思想的解放

D.各国王权的增强

23.某学者曾提及:一群志趣相投者“生育于此种‘学问饥荒’之环境中,冥思顶枯索,欲构成一

种‘不中不西即中即西’之新学派”;由于固有之旧思想根深蒂固,所汲取的西学极为有限,其学说难免支离破碎,文中所说“新学派”的代表人物是

A.林则徐、李鸿章

B.陈独秀、李大钊

C. 康有为、梁启超

D. 孙中山、胡适

24.1649 年,俄国颁布了《法律大全》,规定:“封建主在法庭上对自己的农民负全责,在领地内

有权对农民进行判决、鞭笞、拷问和给他们戴上镣铐、锁链。除对沙皇的叛逆行为外,农民不得告发自己的主人;地主破产时,其债务要由农民偿还;地主有权干涉农民的财产、婚姻等家庭事务。”这表明在农奴制度下

A.封建主要服从沙皇的命令

B.农奴在人身、财产和司法上受地主绝对支配

C.农民的债务负担十分沉重

D.封建主可以在一定程度上剥夺农民的自由

25经过明治维新,日本逐步建立起一种适应资本主义经济发展的新的社会体制,这种新的社会体制主要是指

A.实行四民平等

B.华族和士族可以经营工商业

C.取消武士特权

D.平民可以自由地择业和迁徙

26.下列材料中,属于研究明治维新中“文明开化”政策的第一手资料是

27.某论文将“俄国在克里木战争中失败,开始农奴制改革”、“日本遭遇黑船来航的冲击,继而明

治维新”、“中国遭受列强的侵略,开展戊戌变法”作为重要论据。该论文的主题可能是

A.西方的殖民侵略与世界市场的形成B.工业文明冲击下的近代化改革

C.资产阶级民主制度在亚洲的确立D.工业革命在亚洲的扩散

28.农奴制改革后,俄国社会的最主要矛盾是

A.资产阶级和农民阶级的矛盾B.社会经济与政治的矛盾

C.落后的政治体制与资本主义经济体制的矛盾D.广大人民与沙皇专制政权的矛盾29.明治维新是日本近代化的起点,它从一个亚洲文明边缘的小国,实现了“脱亚入欧”的历史转折。这里的“脱亚入欧”是指

A.从亚洲边缘小国跻身于世界强国B.从东方国家演变为西方国家

C.从封建社会过渡到资本主义社会D.从亚洲脱离并加入欧洲同盟

30.日本的君主立宪制同英国的君主立宪制在形式上是相同的,但在实质上有极大差异。下列有关表述,不正确的是

A.前者君主权力至高无上,后者君主权力受宪法制约

B.前者天皇凌驾于议会之上,后者议会权力超过国王

C.前者是封建政治体制,后者是资产阶级民主政治

D.前者内阁大臣对天皇负责,后者内阁大臣对议会负责

31.19世纪末,维新思潮得以发展成为政治运动,关键

A、维新派发展资本主义的主张符合历史趋势

B、维新派拥有广泛的阶级基础

C、维新派把维新变法同救亡图存结合起来

D、维新派争取到光绪帝的支持

32.杨宁一在《历史学习新视野新知识》中提出:“1895年甲午战争失败,民族危机迫在眉睫。朝野士大夫不得不放弃洋务制器兴国的迷梦,开始了更深层次的思考”。这次“思考”的“层次”变化是

A.从技术到器物 B.从制度到思想 C.从制度到文化 D.从器物到制度

高二下学期3月月考历史主观试题答题卷

二、非选择题(3小题共52分)

33.结合材料回答问题:(20分)

材料一材料二

(岩仓出访欧洲图)

材料三:(日本明治维新时)改革的动力是西化……英国模式自然作为铁路、电信、公共建筑和市政工程、纺织工业以及许多商业方法方面的模范;法国模式用来改革法制,改革军事(后来采用普鲁士模式),海军当然还是学习英国;大学则归功于美国。日本聘请的外国专家——在日本人的监督下——从1875~1876年的五六百人,上升到1890年的3000人左右。然而政治和意识形态方面的选择就困难了……于是,不到20年便出现了一股反对极端西化、极端自由化的势力……(他们)实际上是想制造一个新的以崇拜天皇为核心的国教,即神道崇拜。

——(英)艾瑞克?霍布斯鲍姆《资本的年代》材料四:康有为等人想以日本明治维新的要义为蓝图,在中国推行变法。但是没有认识到日本与中国的国情不同,所处的国际环境不同等许多特点,而是机械地照搬日本的经验,只是从形式上学习,并没有掌握明治维新的真正“要义”。

——《成败得失——戊戌维新与明治维新的比较》(1)材料一和材料二分别反映了日本和中国哪两个重大历史事件,在此之前两国面临的社会形势有何共同之处?(6分)

(2)材料一中,日本明治政府的这一举措给日本的发展产生了哪些重大积极影响(4分)

(3) 根据材料三,分析日本明治维新时期向西方学习有什么突出特点?(4分)

(4) 材料四对戊戌变法的失败作出了深刻的评析,你是怎样理解的?(6分)

34、《历史上重大改革回眸》共选取了古今中外九大著名改革事件,其产生的历史作用各不相同,主要有如下五种表现:第一,改革是富国强兵的重要手段;第二,改革是思想解放的主要形式;第三,改革是生产关系的局部调整;第四,改革是社会转变的有力杠杆;第五,改革是自强御侮的一种选择----请根据以上五个方面,各举一典型事例并简要说明(事例不得重复)。(10分)

材料二 l9世纪的欧洲启蒙思想家对初期传入的中国文化的研究很热心,伏尔泰(1694-1778年)赞扬中国的历史记载说:“绝无埃及人和希腊人那种自称受到神的启示的上帝的代言人,中国人的历史从一开始便写得合乎理性”。狄德罗(1713—1784年)称赞儒学政治,“只须以理性或真理,便可治国平天下”。

(2)材料二中启蒙思想家是怎样理解古希腊和中国文化的?欧洲启蒙思想家为什么热衷研究中国

文化?(6分)

材料三

图一图二

(3)结合所学知识,指出图一、图二的作者在宣传各自思想时所采用的手段的相似之处,并分析产生这种相似之处的共同原因。(6分)

(4)“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”,这十六字真言是费孝通先生对世界文明未来发展及走向的高度期望和概括。结合上述材料和你个人对世界文明发展的理解,谈谈你对费先生观点的认识。(4分)

高2012级高二下学期3月月考历史题参考答案

33、(共20分)(1)事件:中国戊戌变法(或维新变法运动)和日本明治维新。(2分)

共同点:封建统治出现了严重危机(或社会矛盾激化);国门被迫打开,面临严重的民族危机;资本主义经济发展。(任2点即可4分)

(2)影响:摆脱民族危机;迅速实现工业化,成为亚洲强国;政治上实现君主立宪。(6分)(3)特点:向西方学习规模大,领域广;学习西方不是照搬照抄,全盘西化;而是结合日本国情,有选择地、有侧重地学习、借鉴。(4分)

(4)(6分)国情:中国清政权顽固势力的强大,而日本则推翻了幕府统治;在日本改革派的势力强大,而中国的维新派依靠清政府无实权的皇帝,自身力量非常弱小;

国际环境:明治维新时西方列强刚踏上日本领土,势力较小,而戊戌维新时列强掀起了瓜分中国的狂潮;(其他言之有理也可)

34.(共10分)①富国强兵手段:商鞅变法(或王安石变法、明治维新等),使秦强大,为统一奠定基础。(2分)

②思想解放形式:戊戌变法,(或欧洲宗教改革)起了思想启蒙作用,有利资产阶级思想传播。(2分)

③生产关系调整:欧洲宗教改革(或王安石变法)随着欧洲资本主义萌芽的发展,资产阶级要求冲破教皇政治统治。(2分)

④社会转变杠杆:俄国1861年改革(或日本明治维新等),通过改革,为资本主义发展创造了条件,推动了封建向资本主义的过渡。(2分)

⑤自强御侮选择:中国戊戌变法、日本明治维新等,面对民族危机和内外交困而进行,以求达到国家振兴,挽救民族危亡。(2分)

(3)相似之处:借助传统文化宣传新(或资产阶级)思想。(3分)

共同原因:资本主义经济发展不充分,资产阶级力量弱小;旧势力强大。(3分)

(4)同意费先生的观点。(1分)文明是多元的,文明没有优劣之分,每个国家、民族只有发展各自的文明,同时尊重他人的文明,并且能相互吸收和借鉴,才能最终达到和谐发展。(3分)(言之有理,皆可得分)