种群和群落练习题1

一、选择题

1.欧洲极品海水鱼类—地中海鳎鱼,目前在威海市人工育苗成功。该种鱼个大肉厚,体形修长,优美,肉质具有特殊微妙的甜味,十分适合在我国南北方大面积推广养殖。在威海市水产研究所有8个池塘,其中6个池塘养的是鲫鱼,另外2个池塘养的是地中海鳎鱼,那么,这8个池塘里的鱼是()

A.一个群落B.一个物种 C.两个种群 D.八个种群

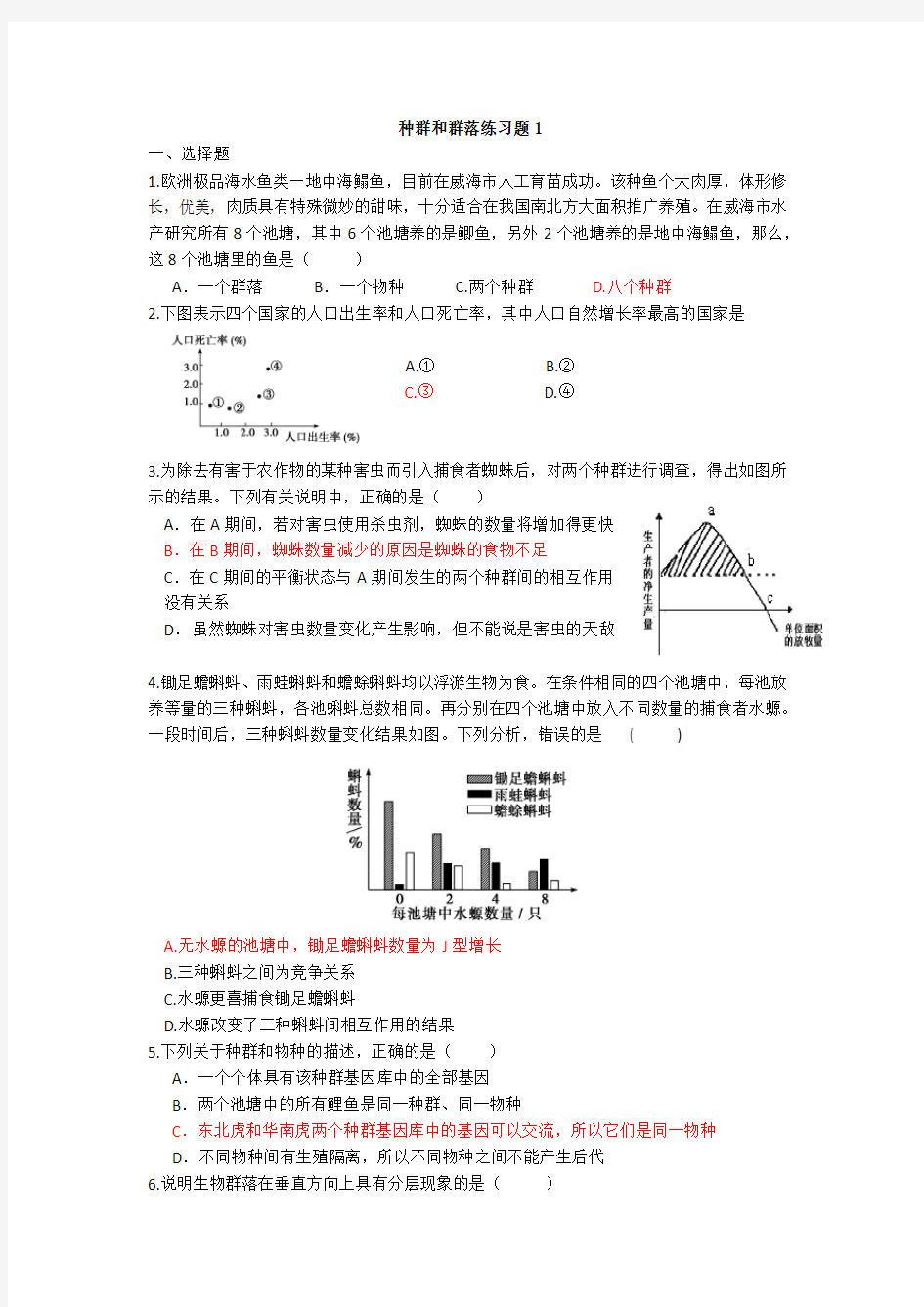

2.下图表示四个国家的人口出生率和人口死亡率,其中人口自然增长率最高的国家是

A.①

B.②

C.③

D.④

3.为除去有害于农作物的某种害虫而引入捕食者蜘蛛后,对两个种群进行调查,得出如图所示的结果。下列有关说明中,正确的是()

A.在A期间,若对害虫使用杀虫剂,蜘蛛的数量将增加得更快

B.在B期间,蜘蛛数量减少的原因是蜘蛛的食物不足

C.在C期间的平衡状态与A期间发生的两个种群间的相互作用

没有关系

D.虽然蜘蛛对害虫数量变化产生影响,但不能说是害虫的天敌

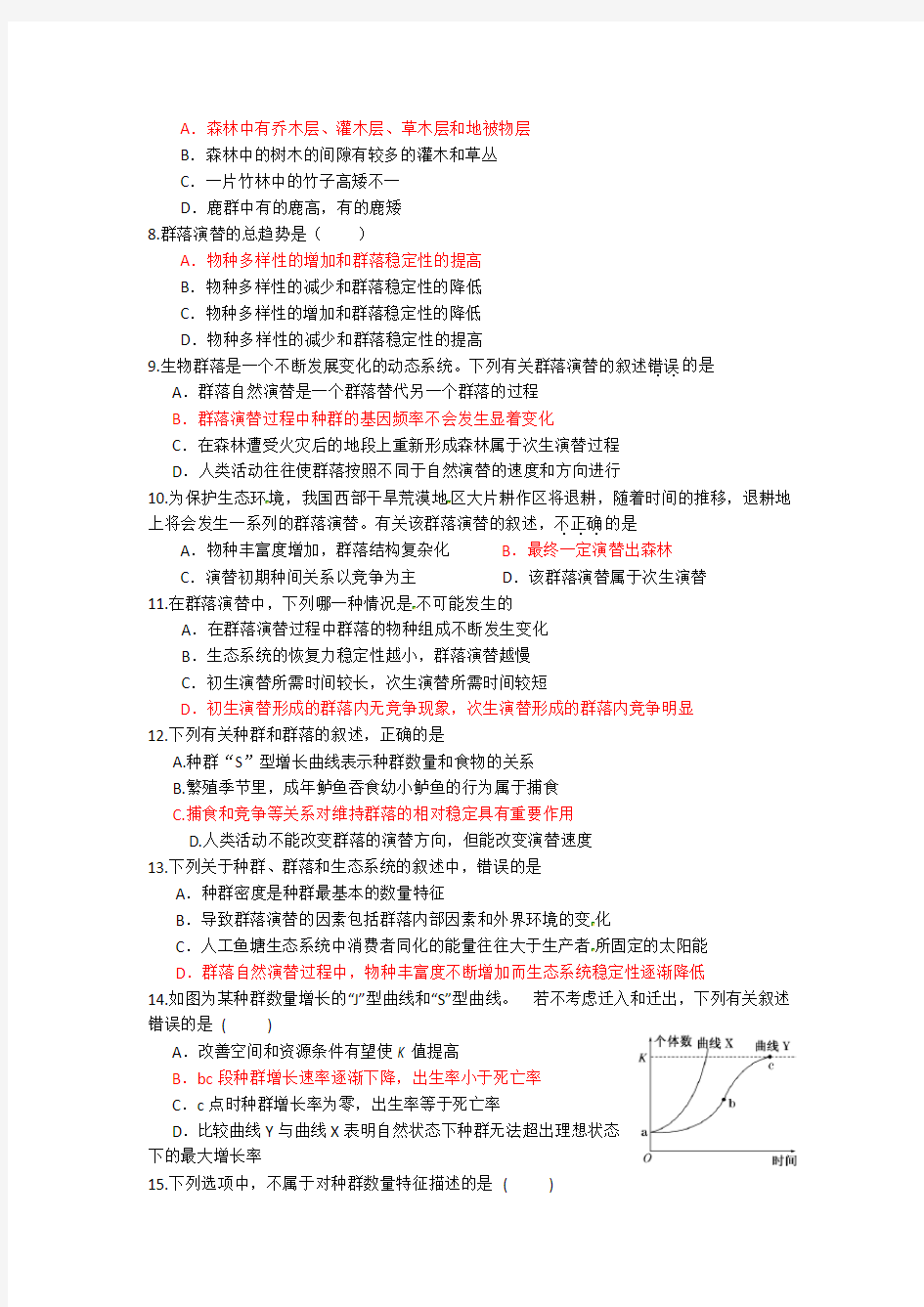

4.锄足蟾蝌蚪、雨蛙蝌蚪和蟾蜍蝌蚪均以浮游生物为食。在条件相同的四个池塘中,每池放养等量的三种蝌蚪,各池蝌蚪总数相同。再分别在四个池塘中放入不同数量的捕食者水螈。一段时间后,三种蝌蚪数量变化结果如图。下列分析,错误的是( )

A.无水螈的池塘中,锄足蟾蝌蚪数量为J 型增长

B.三种蝌蚪之间为竞争关系

C.水螈更喜捕食锄足蟾蝌蚪

D.水螈改变了三种蝌蚪间相互作用的结果

5.下列关于种群和物种的描述,正确的是()

A.一个个体具有该种群基因库中的全部基因

B.两个池塘中的所有鲤鱼是同一种群、同一物种

C.东北虎和华南虎两个种群基因库中的基因可以交流,所以它们是同一物种

D.不同物种间有生殖隔离,所以不同物种之间不能产生后代

6.说明生物群落在垂直方向上具有分层现象的是()

A.森林中有乔木层、灌木层、草木层和地被物层

B.森林中的树木的间隙有较多的灌木和草丛

C.一片竹林中的竹子高矮不一

D.鹿群中有的鹿高,有的鹿矮

8.群落演替的总趋势是()

A.物种多样性的增加和群落稳定性的提高

B.物种多样性的减少和群落稳定性的降低

C.物种多样性的增加和群落稳定性的降低

D.物种多样性的减少和群落稳定性的提高

9.生物群落是一个不断发展变化的动态系统。下列有关群落演替的叙述错误

..的是A.群落自然演替是一个群落替代另一个群落的过程

B.群落演替过程中种群的基因频率不会发生显着变化

C.在森林遭受火灾后的地段上重新形成森林属于次生演替过程

D.人类活动往往使群落按照不同于自然演替的速度和方向进行

10.为保护生态环境,我国西部干旱荒漠地区大片耕作区将退耕,随着时间的推移,退耕地

上将会发生一系列的群落演替。有关该群落演替的叙述,不正确

...的是

A.物种丰富度增加,群落结构复杂化B.最终一定演替出森林

C.演替初期种间关系以竞争为主D.该群落演替属于次生演替

11.在群落演替中,下列哪一种情况是不可能发生的

A.在群落演替过程中群落的物种组成不断发生变化

B.生态系统的恢复力稳定性越小,群落演替越慢

C.初生演替所需时间较长,次生演替所需时间较短

D.初生演替形成的群落内无竞争现象,次生演替形成的群落内竞争明显

12.下列有关种群和群落的叙述,正确的是

A.种群“S”型增长曲线表示种群数量和食物的关系

B.繁殖季节里,成年鲈鱼吞食幼小鲈鱼的行为属于捕食

C.捕食和竞争等关系对维持群落的相对稳定具有重要作用

D.人类活动不能改变群落的演替方向,但能改变演替速度

13.下列关于种群、群落和生态系统的叙述中,错误的是

A.种群密度是种群最基本的数量特征

B.导致群落演替的因素包括群落内部因素和外界环境的变化

C.人工鱼塘生态系统中消费者同化的能量往往大于生产者所固定的太阳能

D.群落自然演替过程中,物种丰富度不断增加而生态系统稳定性逐渐降低

14.如图为某种群数量增长的“J”型曲线和“S”型曲线。若不考虑迁入和迁出,下列有关叙述错误的是()

A.改善空间和资源条件有望使K值提高

B.bc段种群增长速率逐渐下降,出生率小于死亡率

C.c点时种群增长率为零,出生率等于死亡率

D.比较曲线Y与曲线X表明自然状态下种群无法超出理想状态

下的最大增长率

15.下列选项中,不属于对种群数量特征描述的是()

A.我国的人口将逐渐步入老龄化阶段

B.2008年,河北省人口的出生率为%

C.橡树种子散布能力差,常在母株附近形成集群

D.由于微甘菊入侵,松树种群死亡率较高

16.关于下图种群数量增长曲线的叙述,正确的是()

A.当种群数量达到e点后种群数量不再发生变化

B.种群增长过程中出现环境阻力是在d点之后

C.防治蝗灾应在害虫数量达到c点时进行

D.K值会因环境条件的变化而改变

17. 某研究小组的同学利用样方法研究野外山坡上三个不同地点A、B、C的植物群落,他们

)地点

植

物

地点

A(山

脚)

地点

B(山

腰)

地点

C(山

顶)

地点

非生

物因素

地点

A(山

脚)

地点B

(山

腰)

地点

C(山

顶)草359风速低高高

蕨类758土壤湿度/%483515

灌木1542土壤的有机质/%

松树020土壤深度/cm>300≈100<15

落叶树2050土壤氨量/mgkg-1

A.根据调查结果判断,物种丰富度最大的地点是山脚(地点A)

B.如果遭遇山火,原地点将发生的群落演替属于原生演替

C.落叶树在地点C不能生长的原因是土壤深度浅、土壤湿度大

D.依据数据判断松树具有耐贫瘠、耐干旱、耐低温等特点

18. 物种的资源利用状况不同,下面是对图a中3个物种与图b中3个物种相比较的几种说法,正确的是( )

A.图a中3个物种的种内斗争激烈,图b中3个物种的种间竞争激烈

B.图a中3个物种的种间竞争激烈,图b中3个物种的种内斗争激烈

C.如果资源有限,图a中物种2有被排除的危险,图b中物种3有被排除的危险

D.两图中的物种间的种间斗争激烈程度相等

19. 关于群落演替的说法正确的是()

A.如果时间允许,弃耕的农田总能形成树林

B.在群落演替过程中,最先出现的动物是植食性动物

C.演替过程中灌木取代草本的主要原因是草本较低等

D.人类活动对群落的影响要远远超过其他所有自然因素的影响

20. 下图表示单位面积放牧量与生产者的净生产量的关系,图中

虚线代表未放牧时草场中生产者的净生产量,则

()

A.图中阴影部分表示不放牧时该草场的净生产量

B.该草场放牧量超过c时,会导致草场退化,甚至沙漠化

C.该草场控制的最大放牧量不应该超过a点对应的放牧量

D.不放牧是对草场的最好保护,使牧草能更好的生长繁殖

21 .某生物学家在测定100平方千米的野兔的种群密度时,第一次捕获50只做上标记,然后放回到草原中,停留一段时间以后,又捕获60只,其中含标记的5只,则该草原内野兔的种群密度为()

只/平方千米只/平方千米

只/平方千米只/平方千米

22.不同物种种群之间的竞争在什么情况下最激烈()

A.一个种群的数量大大多于另一个种群 B.两个物种的亲缘关系最近

C.两物种的生活环境和食物都相同 D.两物种的生殖方式相同

23.在裸岩上发生的演替过程中,苔藓之所以能代替地衣,是因为( )

A.苔藓能进一步使岩石分解,使土层加厚,有机物增多

B.苔藓比地衣的进化地位高,适应性比地衣强

C.苔藓比地衣长得高,在与地衣争夺阳光的竞争中处于优势

D.苔藓比地衣需要的有机物少,更适合于在裸岩上生存

24.某校园有一片草坪和一片树林,下列关于这两个群落中动物分层现象的叙述,正确的是()

A.草坪和树林中的动物都具有分层现象

B.草坪和树林中的动物都没有分层现象

C.只有草坪和树林混杂在一起时动物才具有分层现象

D.草坪中的动物没有分层现象,而树林中的动物具有分层现象

25.某岛屿有海底火山喷发形成,现已成为旅游胜地,岛上植被茂盛,风景优美。下列叙述不正确

...的是

A.该岛屿不同地段物种组成上的差异是群落水平结构的体现

B.该岛屿形成后最初进行的群落演替属于次生演替

C.旅游可能使岛上的群落演替按照不同于自然演替的速度进行

D.该岛屿一定发生过漫长的群落演替过程

26.在野外试验站,研究棉蚜发生期开放和封闭条件下、不同初始密度(1和20头/叶)的棉蚜种群密度变化,各实验组均放置规格、数量相同的棉叶,结果如下图。有关叙述正确的是(多选)

A.初始密度相同的种群开放条件下先于封闭条件下衰退,可能与迁出有关

B.初始密度相同的种群开放条件下先于封闭条件下达到密度峰值,可能与迁入有关

C.开放和封闭条件下种群数量均在达到K值时开始衰退

D.开放和封闭条件下种内斗争均在种群衰退时开始减弱

27.如图表示某一生物种群在有限环境中的增长曲线,下列有关叙述正确的是

()

①K值是环境条件所允许达到的种群数量的最大值

②在K值时,种群的增长率最大

③如果不考虑迁入迁出等其他因素,在K值时出生率等于死亡率

④假设这是鱼的种群,当种群达到K值时开始捕劳,可持续获得最高产量

A.①②B.①④C.①③D.③④

28.某种群的年龄组成如甲图所示,增长曲线如乙图所示。下列有关叙述正确的是()

A.甲图的年龄组成是增长型,在t2时期很可能属于这种年龄组成

B.甲图的年龄组成是稳定型,在t2时期很可能属于这种年龄组成

C.甲图的年龄组成是增长型,在t1时期很可能属于这种年龄组成

D.甲图的年龄组成是稳定型,在t1时期很可能属于这种年龄组成

29.为探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化,某研究性学习小组完成了A、B、C三组实验。定期对不同培养液中的酵母菌进行计数,分别绘制出酵母菌细胞数目变化曲线依次为a、b、c,见右上图。下列关于此图的分析,不正确的是()

A.三组的环境容纳量可能不同,B组的环境容纳量大

B.探究的课题可能是影响种群数量动态变化的外界因素

C.三组的培养温度可能不同,A组的培养温度最适宜

D.三组的营养初始供给可能不同,C组营养初始供给最少

30.某山区的坡地被滥垦,当狂风暴雨侵袭时,局部山坡发生山崩。在较短的一段时间后,该处出现了新的生物群落。下列相关叙述,不正确的是()

A.该群落的丰富度比较低

B.该群落中的生物多为草本植物,有垂直结构

C.该群落形成过程中先出现的生物最可能是地衣

D.若有人类活动,则该群落演替的速度和方向可能有变

31.在弃耕农田演变-过程中,相关变化趋势正确的是()

32.生活在一个生物群落中的两个种群(a、b)的数量变化如右图所示。

下列判断正确的是()

A.a种群与b种群为捕食关系,a种群依赖于b种群

B.a种群与b种群为竞争关系,竞争程度由强到弱

C.a种群为“S”型增长,其增长受本身密度制约

D.b种群为“J”型增长,始终受到a种群的制约

33.下列调查活动或实验中,计算所得数值与实际数值相比,可能偏小的是()

A.标志重捕法调查灰喜鹊种群密度时标志物脱落

B.显微镜下计数酵母菌数量时只统计计数室方格内的菌体

C.样方法调查蒲公英种群密度时在分布较密的地区取样

D.调查某遗传病的发病率时以患者家系为调查对象

34.生物群落甲、乙、丙含有数字1到8的物种,每个物种的密度不同,表中给出了这些物

2

群落种群1种群2种群3种群4种群5种群6种群7种群8甲924001111

乙025*********

丙06520103200

A.当受到大规模害虫袭击且危害程度逐渐增强时,这些群落中受影响最小的是乙

B.当受到大规模害虫袭击且危害程度逐渐增强时,这些群落中受影响最大的是甲

C.在生物群落丙中,物种2、4、6之间最可能的关系是竞争

D.在生物群落丙中,物种2、4、6之间最可能的关系是捕食

35.以下有关种群的叙述,正确的是()

A.对在自然环境中的种群而言,K值总是固定不变的

B.在食物和空间条件充裕的条件下,种群数量增长曲线一定呈“J”型

C.种群是生物进化的基本单位,种群基因频率的改变意味着新物种的形成

D.调查某种昆虫卵的密度、作物植株上蚜虫的密度可以采用样方法

36.在一块方形的样地中,调查蒲公英的种群密度时,下列哪项不会影响调查结果的准确性()

A.从样地中选取样方的多少;从样地中选取的样方里蒲公英的数目的多少

B.从样地中选取的样方里蒲公英数目的多少;样地中群落的丰富度

C.所选样地是长方形还是正方形;从样地中选取样方的多少

D.样地中群落的丰富度;从样地中选取样方的方法是否具有随机性

37.潮间带满潮池中常见的滨螺是捕食者,吃很多藻类,尤其喜食小型绿藻(浒苔)。如图为藻类种数与滨螺密度的关系,据图判断下列说法错误的是

A.各种藻类存在竞争关系

B.滨螺密度越大,藻类种数越多

C.若没有滨螺,藻类多样性会降低

D.滨螺在中等密度时,藻类多样性程度最高

38.鱼鳞藻、脆杆藻是鱼类的饵料,微囊藻会产生有毒物质污染水体。某研究小组调查了当地部分湖泊营养化程度对藻类种群数量的影响,结果如下图所示。下列叙述中不正确的是

A.可以用取样调查的方法测定藻类的种群密度

B.在富营养化水体中,鱼鳞藻的适应性最弱

C.在中营养化水体中,有利于能量流向对人类最有益的部分

D.用脆杆藻能够控制富营养化水体中微囊藻的数量,净化水体

39.如图为植物群落生长的分层现象,对此现象解释不.正确的是()

A.分层现象是有利于环境资源的利用

B.决定这种现象的环境因素除光照外还有温度和湿度等

C.种植玉米时,因植物群落分层现象的存在,所以要合

理密植

D.在农业生产中可以充分利用这一现象,合理搭配种植作物品种

40.经调查,某生态系统中Y、X、Z分别为第一、第二和第三营养级,每个营养级不同物种的个体数量如图甲所示(图中每一柱条代表一个物种)。一段时间后个体数量发生变化,结果如图乙所示。

图甲图乙

下列叙述正确的是

A. X营养级的生物被捕食的压力明显增加

B. Z营养级生物个体数量的增加是由捕食对象专一引起的

C. Y营养级生物个体数量的变化是由于捕食者对捕食对象有选择的结果

D.X营养级的生物之间存在明显的竞争关系,且其中某种生物处于竞争劣势

二、非选择题

41.查某草原田鼠的数量时,在设置1公顷的调查区内,放置100个捕鼠笼,一夜间捕获鼠32只,将捕获的鼠经标志后在原地释放。数日后,在同一地方再放置同样数量的捕鼠笼,这次共捕获30只,其中有上次标志过的个体10只,请回答下列问题:

(1)若该地区田鼠种群个体总数为N,则N= 只

(2)要使上面所计算的种群个体总数和实际相符,理论上在调查期必须满足的两个条件是( )

A.有较多个体迁出调查区

B.调查区内没有较多个体死亡

C.调查区内没有较多个体出生

D.有较多个体迁入调查区

(3)调查甲、乙两草原所捕获鼠的月龄,它们的月龄构成如右图。

据图分析:草原的田鼠种群属于型;

草原的田鼠种群属于型,可以预测,该草原鼠害将会严

重,必须作出防治准备工作。

(4)若某种群有成鼠a只(计算时作为亲代),每只雌鼠一生产仔16只,各代雌雄性别比例均为1∶1,子代幼鼠均发育为成鼠,所有个体的繁殖力均相等,则从理论上计算,第n代产生的子代数为只。

×8n-1 ×8n+1 ×8n ×8n-2

(5)若将雌雄成鼠各若干只,放在大小一定的笼内饲养,让它们交配繁殖,

且供给足够的饵料和水,则笼内鼠的数量变化和饲养时间之间的关系,应为

图中曲线。

答案(1)D (2)BC

(3)乙稳定甲增长

(4)C (5)C

42.酵母菌生长的最适宜温度在20~30 ℃之间,能在pH为3~的范围内生长,在氧气充足的环境中主要以出芽生殖的方式快速增殖。大约每~2小时增殖一代。某研究性学习小组据此探究酵母菌种群在不同的培养液浓度和温度条件下种群密度的动态变化,进行了如下实验,实验操作步骤如下:

第一步:配制无菌马铃薯葡萄糖培养液和活化酵母菌液。

装置编号A B C D

装置容器

内的溶液

无菌马铃薯葡萄糖

培养液/mL101055

无菌水/mL--55

活化酵母菌液/mL

温度(℃)525525

第三步:用血球计数板计数装置中起始酵母菌数目,做好记录。

第四步:将各装置放在其他条件相同且适宜的条件下培养。

第五步:连续7天,每天随机抽时间取样计数,做好记录。

回答下列问题:

(1)改正实验操作步骤中的一处错误

___________________________________________________________________。

(2)某同学第5天在使用血球计数板计数时做法如下:

①振荡摇匀试管,取1 mL培养液并适当稀释(稀释样液的无菌水中加入了几滴台盼蓝染液)。

②先将____________放在计数室上,用吸管吸取稀释后的培养液滴于其边缘,让培养液自行渗入,多余培养液________,制作好临时装片。

③显微镜下观察计数:在观察计数时只记______(填“被”或“不被”)染成蓝色的酵母菌。

(3)如所使用的血球计数板有16个中方格,每1中方格中有25个小方格,每1个小方格容积为mm2(1 mL=1 000 mm3)。请推导出1毫升培养液中酵母菌细胞的计算公式:酵母细胞个数/mL=____________。

【答案】(1)第五步中应每天同一时间(定时)取样

(2)②盖玻片用滤纸(吸水纸)吸去③不被

(3)平均每个小方格的酵母菌数×400×104×稀释倍数

43.在某一片小麦田中,长有许多杂草,还有食草昆虫、青蛙、蛇等动物活动。某研究小组对该农田生态系统进行研究,根据所学的知识回答有关问题:

(1)研究小组要估算该农田中荠菜的种群密度,应采用法;在取样时,关

键要做到。

(2)此农田中新迁入了一种食草昆虫,下图甲是与这种昆虫种群数量相关的出生率和死亡率的变化曲线。请说出种群在B点后死亡率明显增加的原因:(答两点)。

(3)请根据图甲在图乙坐标系中画出种群数量的变化曲线(将A、D标在纵坐标的合适位置上)。

答案(1)样方随机取样

(2)生活资源和空间有限;天敌增多(其他合理答案亦可)

(3)如图(要求:画成“S”型曲线;纵坐标上A点对应起点,D点对应K值)

生物种群和群落的区别 生物种群和群落的区别 1、种群:在一定空间和时间内的同种生物个体的总和。(如:一个湖泊中的全部鲤鱼就是一个种群) 2、种群密度:是指单位空间内某种群的个体数量。 3、年龄组成:是指一个种群中各年龄期个体数目的比例。 4、性别比例:是指雌雄个体数目在种群中所占的比例。 5、出生率:是指种群中单位数量的个体在单位时间内新产生的个体数目。 6、死亡率:是指种群中单位数量的个体在单位时间内死亡的个体数目。 7、生物群落:生活在一定的自然区域内,相互之间具有直接或间接关系的各种生物群落的总和。 8、生物群落的结构:是指群落中各种生物在空间上的配置情况,包括垂直结构和水平结构等方面。 9、垂直结构:生物群落在垂直方向上具有明显的分层现象,这就是生物群落的垂直结构。如森林群落、湖泊群落垂直结构。 10、水平结构:在水平方向上的分区段现象,就是生物群落的水平结构。如:林地中的植物沿着水平方向分布成不同小群落的现象。 生物种群和群落的区别

1、种群特征:种群密度、出生率和死亡率、年龄组成、性别比例等。种群数量变化是种群研究的核心问题,种群密度是种群的重要特征。出生率和死亡率,年龄组成,性别比例以及迁人和迁出等都可以影响种群的数量变化。其中出生率和死亡率,迁入和迁出是决定种群数量变化的主要因素,年龄组成是预测种群数量变化的主要依据。 2、种群密度的测定:对于动物采用标志重捕法,其公式为种群数量N=(标志个体数X重捕个体数)/重捕标志数。 3种群密度的特点:①相同的环境条件下,不同物种的种群密度不同。②不同的环境条件下,同一物种的种群密度不同。 4、出生率和死亡率:出生率和死亡率是决定种群密度和种群大小的重要因素。出生率高于死亡率,种群密度增加;出生率低于死亡率,种群密度下降。;出生率与死亡率大体相等,则种群密度不会有大的变动。 5、年龄组成的类型: (1)增长型:年轻的个体较多,年老的个体很少。这样的种群正处于发展时期,种群密度会越来越大。 (2)稳定型:种群中各年龄期的个体数目比例适中,这样的种群正处于稳定时期,种群密度在一段时间内会保持稳定。(3)衰退型:种群中年轻的个体较少,而成体和年老的个体较多,这样的种群正处于衰退时期,种群密度会越来越小。6、性别比例有三种类型:

高一生物第四章练习题 1.下列关于种群特征的叙述中,不正确的是( ) A.种群的性别比例在一定程度上影响种群的出生率 B.种群密度预示着种群数量的未来变化趋势 C.出生率和死亡率是决定种群数量的直接因素 D.进行种群密度的调查有利于合理利用生物资源 2.(2015·四川)某放牧草地有一些占地约1 m2的石头。有人于石头不同距离处,调查了蜥蜴个体数、蝗虫种群密度和植物生物量(干重),结果见下图。下列叙述错误的是( ) A.随着蝗虫种群密度的增大,植物之间的竞争将会加剧 B.蜥蜴活动地点离石头越远,被天敌捕食的风险就越大 C.距石头的远近是引起该群落水平结构变化的重要因素 D.草地上放置适量石头,有利于能量流向对人类有益的部分 3.建立数学模型是生态学研究的重要方法,右图坐标系中的曲线可 表示生态学中相关研究对象的变化规律,以下描述最准确的是 ( ) A.1和2可分别表示死亡率和出生率随种群数量的变化 B.若X和Y分别表示年龄和数量,则2表示的年龄结构为稳定型 C.2可表示种群数量的S型增长在一定时间范围内的曲线 D.1可表示群落初生演替至森林的过程中生态系统恢复力稳定性随时间的变化4.(2015·广东)图1表示在一个10 ml的密闭培养体系中酵母菌的数量的动态变化,关于酵母菌数量的叙述,正确的是( )

A .种内竞争导致初始阶段增长缓慢 B .可用数学模型N t =N 0λt C .可用取样器取样法计数 D .K 值约为120 000个 5.下列有关调查种群密度的说法错误的是( ) A .标志重捕法调查得到的种群密度一般不是最精确的现实反映 B .调查某种昆虫卵的密度、作物植株上蚜虫的密度,也可以采用样方法 C .五点取样和等距取样是样方法取样的常用方法,不需要遵循随机取样的原则 D .将M 只鹿标记,在捕获的n 只鹿中有m 只被标记,则该鹿群约有M ×n m 只 6.下列调查活动或实验中,对实验所得数据的描述,不正确的是( ) A .探究培养液中酵母菌种群数量时,没有振荡试管就吸出试管底部的培养液计数,所得数据会偏大 B .调查土壤小动物类群丰富度时,用诱虫器采集小动物时打开电灯,所得数据会偏小 C .标志重捕法调查池塘中草鱼的种群密度时,部分草鱼身上的标志物脱落,所得数据会偏大 D .样方法调查草地中的车前草时,不统计正好在样方线上的个体,所得数据会偏大 7.为防治农田鼠害,研究人员选择若干大小相似、开放的大豆田,在边界上每隔一定距离设置适宜高度的模拟树桩,为肉食性猛禽提供栖息场所。设桩一段时间后,测得大豆田中田鼠种群密度的变化如图所示。下列叙述错误的是( )

种群和群落 一、教学目标 在课程标准中相关的具体内容标准为“描述群落的结构特征”。该条内容标准属于了解水平,要求同学们能够对群落的结构进行简单的描述,能从生命系统的角度说出群落是具有一定的组成和结构,其中的各种生物间存在相互制约、相互依存的关系,从而深化了对系统的认识。 据此,本节教学目标确定为: 1.识别群落,说出群落水平上研究的问题。 2.分析群落的物种组成,区别不同的群落。 3.举例说出一个群落中不同生物种群间的种间关系。 4.说出群落的空间结构。 5.尝试进行土壤中小动物类群丰富度的研究。 其中群落的结构特征是本节的教学重点,从结构与功能相适应的角度描述群落的结构特征是本节课的教学难点。 二、--思路 在引入课题中,通过设问,引导学生进行个体→种群→群落这条

主线的构建,从而引出群落的概念。在此基础上,进一步引导学生探究的欲望,通过剖析某温带草原上的生物群落,引出群落水平上所研究的问题和群落结构的话题。在教学中,适当结合图片、事例、概念模型和数学模型,加深对群落结构的了解。“土壤中小动物类群丰富度的研究”是课标中建议的一项活动,旨在使学生能从种群的组成上描述群落的结构特征。在设计教学过程时,要充分体现出学生的探究活动,不要把该探究活动上成一节验证或简单的重复实验。 本节内容共2课时。 第1课时教学流程: 三、课堂教学过程(第1课时) 阶段 教师组织和引导 学生 活动 教学 意图 导学 引题

群落的概念 群落水平上研究的问题 群落的物种组成 种间关系 群落的空间结构 当堂训练 通过前面的学习我们知道,在一定的区域内,由同种生物的不同个体就形成了种群,那么由不同的种群又会形成什么呢? 生(一起答):群落 师:对,我们这节课就一起来学习第3节群落的结构。 (版书)第3节群落的结构 展示案例1:下图为某温带草原上生活着的多种生物,请观察并讨论: 1.这个草原中至少有多少个种群? 2.在这个草原上生活的各个种群间是否各自独立?假如生活在该草原中的肉食性动物大量减少,草原上其他种群的数量将会出现怎样的变化? 3.什么是群落?

样方法标志重捕法 种群的特征和数量变化 植物或活动范围小、活动考点一种群的特征(5年8考) 对象 活动范围大、活动 的动物 能力弱的动物(昆虫卵、蚜虫、跳蝻等) 1.种群的概念 调查 种群是指在一定的自然区域内,同种生物的全部个体。 程序 2.种群的数量特征 ①随机取样 注意①调查期间无迁入和迁出、出生和死亡 ②样方大小适中 ②标志物对所调查动活动无影响 ③样方数量不宜太少 种群年龄组成的类型及判断技巧 ( (1)种群密度是种群最基本的数量特征。 (2)直接决定种群密度的是出生率和死亡率、迁出率和迁入率。 (3)年龄组成在一定程度上能预测种群数量变化趋势。年龄组成是通过影响出生率和死亡率间接影响种群密度的。 增长型:出生率>死亡率→增加 年龄组成稳定型:出生率≈死亡率→不变种群密度(2)曲线图和柱形图 衰退型:出生率<死亡率→减小 增长型稳定型衰退型 (4)性别比例是通过影响出生率间接影响种群密度的。 3.种群的空间特征 曲线图 (1) 含 义:种群中的个体在其生活空间中的位置状态均匀分布型:如稻田中水稻的空间分布 随机分布型:如田野中杂草的分布 (2)类型 柱形图 集群分布型:如瓢虫的空间分布 4.种群密度的估算方法 (3)各图示共性及判断技巧 (1)“两看法”选择合适的种群密度调查方法 无论何种图形,均应注意各年龄段个体的比例——增长型中的幼年个体多、老年个体少;稳定型中的各年龄段个体比例 适中;衰退型中的幼年个体少、老年个体多。 (2)样方法与标志重捕法的比较

对“样方法”

①须做到“随机”取样。 ②须把握取样方法——长方形地块“等距取样”,方形地块“五点取样”。 增长模型 ③需分别计数并最终求平均值。 ④须把握如下计数原则:同种生物个体无论大小都要计数,若有正好在边界线上的,应遵循“计上不计下,计左不 理想状态:资源无限、空间无限、不受其他现实状态:资源有限、空间有限、受其他生物 前提条件 计右”的原则,即只计数相邻两边及顶角上的个体。 生物制约制约 K值有无无K值有K值 种群 增长 (2)针对标志重捕法 ①须牢记估算公式:N 初捕数 ×N 再 捕数 N 总=N 再捕中 标记数 ; 率 变 化 ②善于快速确认估算值与“实际值”间的误差:由于再捕中标志者位于分母上——若初捕放归后某些原因致分母增 种群 大(如标志物影响其活动),则估算值偏小;反之,若某些原因致分母减小(如因初捕受惊吓,不易被再捕,因标志物 增长 致其更易被天敌捕食等),则估算值将偏大。 速率 ③明确标志重捕法的关键点 变化 a.被调查个体在调查期间没有大量迁入和迁出、出生和死亡的现象。 b.标记物不能过于醒目。 c.不能影响被标记对象 适用范围实验条件下或理想条件下自然种群 的正常生理活动。d.标记物不易脱落,能维持一定时间。 考点二种群数量的变化及应用(5年12考) 两种增长曲线的差异主要是因环境阻力大 联系 小不同,对种群增长的影响不同 5.研究方法构建数学模型。 观察研究对象,提出问题→提出合理的假设→根据实验数据,用适当的数学形式对事物的性质进行表达→通过进一 步实验或观察等,对模型进行检验或修正。 调查某地乌鸦连续20年的种群数量变化,如图所示,图中λ表示该种群数量是一年前种群数量的倍数,请思考: 6.种群数量变动的影响因素 主要有气候、食物、天敌、传染病等 7.种群数量增长的“J”型曲线和“S”型曲线 项目“”J型曲线“S”型曲线 (1)前4年种群数量应为增大、减小还是基本不变?

作业三种群和群落

导致出生率的下降,达到控制福寿螺数量的目的。 答案:(1)捕食 种群密度(种群数量增长) (2)天敌 “J” 样方 (3)①6月中旬~7月中旬 成年(生殖期) ②出生率基本为零(出生率非常低) ③中华鳖对控制福寿螺种群数量十分明显 9. (10分)下图中甲表示某森林植物的景观,乙表示物种数与样方面积的关系。请分析回答下列问题。 甲 乙 (1)物种组成是决定群落性质的最重要因素。为了统计群落的植物种类组成,在群落的中心部位选取样地,用随机法取样,首先要确定样方面积。系列取样统计结果如图乙。 ①试写出该研究的课题名称:____________________________________________________。这种研究方法叫做__________。 ②图乙显示:在一定范围内,随样方面积的增大, __________________________________________________________。调查该森林物种数的样方面积最好是__________m 2。 ③若选取3个合适的样方对某种乔木计数的结果分别是n 1、n 2、n 3,则该乔木的种群密度为__________株/m 2。 (2)导致景观图中植物分层现象的主要非生物因素是__________,森林对太阳能的利用率高于农田的主要原因是森林具有复杂的__________结构。若要调查景观图中森林群落的结构,请写出主要的调查项目(调查设备略): ①__________________________________________________________________; ②__________________________________________________________________。 解析:群落由不同的物种组成,样方法不仅可用于种群密度的研究,也可用于群落物种丰富度的研究,且物种丰富度的计算方法与种群密度的计算方法一样,也只求平均值。群落的结构中植物的分布由非生物因素所决定,而植物的分布又决定了动物的分布,在结构调查中,既要注意物种组成,又要注意不同种群的密度。 答案:(1)①某森林物种数与样方面积的关系研究(只要合理均可) 样方法 ②物种 数迅速增多,并逐渐达到最多后保持稳定 S 0 ③(n 1+n 2+n 3)3S 0 (2)光 垂直 ①垂直结构:动植物的分层,不同层次上生物的种类和种群密度等 ②水平结构:水平方向上不同地段的群落物种组成和种群密度等 10.)(9分)用一定量的培养液在适宜条 件下培养酵母菌,将其数量随时间的变化绘制如下图1,a 表示每3 h 更换一次培养液的培养曲线,b 表示不更换培养液的一段时间内的培养曲线。 图1

第四章种群和群落 第1节种群的特征 一、教学内容分析 本节是承上启下之篇。在前面三章学习个体这一层次的生命系统内部的调节机制以及与环境的关系的基础上,转换视角,从宏观、群体水平来认识生命活动的规律与本质,即从种群﹑群落﹑生态系统等各个层次来研究生命,不断丰富对自然界生命系统的多层次性的认识。种群也是群体水平上研究生物的基本单位。通过本节的学习,对种群的概念﹑特征具有明确的认识,为群落﹑生态系统及人类与环境等生态学知识的学习奠定基础。教材还注重科学方法教育,让学生通过亲历实地或模拟实验等活动来体验科学研究的方法。 二、教学设计思路 本节的引入思路是:从问题出发,落脚于对科学方法的学习:调查种群密度的方法。 在呈现种群的特征这一内容时,从“问题探讨”引入,然后逐步展开教学,将本节的探究活动作为让学生尝试、模仿的操作。 本节的内容教学是按照教材顺序安排的,采用先授课后进行探究活动的模式。本案例的设计针对课堂授课部分。 三、教学目标 知识目标:种群密度和种群的几个基本特征。种群的特征之间的内在关系。 能力目标:初步学会调查种群的密度的方法。分析种群其他特征对于种群密度的影响。

情感目标:通过联系生活生产实际,使学生了解本节课的实践价值,并进而关注人口问题,认同计划生育国策、关注濒危物种种群数量的变化及保护措施。 四、教学重难点 教学重点:种群的几个基本特征,及内在关系。 教学难点:样方的选择和确定。 五、教学课时 2课时 第1课时:做演示实验让学生探讨如何估测一类事物在一定地域范围的种群密度;种群的几个特征以及他们是怎样影响种群密度的;种群的空间特征。 第2课时:探究活动——用样方法调查操场草地上蒲公英的种群密度。 六、教学过程(第一课时) 【引入】生命科学的研究是多层次的。在分子水平,我们从核酸和蛋白质等大分子物质中找到了生命现象的本质和内在的规律。在个体水平,研究发现生物能通过自身的各种调节作用来维持稳态,完成生长、发育和繁殖等各项生命活动。从本章开始,我们要在群体水平,也就是要从种群和群落的层次来分析生命系统的特征。 【PPT】蚂蚁一起找食物、狼群捕猎、狮子猎杀小野牛等图片。 【讲述】自然界中的任何生物都不是孤立存在的,它们往往组成一定的群体,相互影响,共同生活。其中我们把一定自然区域内同种生物的全部个体叫种群。 【PPT】分析下列说法所描述的是不是一个种群: 1.一片草地上的全部蛇。 2.某集市上卖的全部的同种白菜。

《1 种群和群落》习题 一、选择题 1.下列不属于植物群落特点的是()。 A.有一定的分层结构 B.有相当数量的植物种类 C.植物之间有一定的相互关系 D.高层一定是乔木层 2.处于亚热带的华东地区的自然植被是()。 A.常绿阔叶林 B.落叶阔叶林 C.针阔混交林 D.针叶林 3.近来年,国家出台了退耕还林等许多鼓励性政策,以进一步扩大绿地面积。从生物学的角度看,植物如此受重视是因为其在自然环境中的作用有()。 A.吸收灰尘,降低噪音 B.制造氧气,吸收有毒气体 C.保持水土,调节气候 D.以上三项都是 4.人们把森林叫做“大自然的总调度室”。为此,你认为合理利用和保护森林生态系统的正确做法是()。 A.严禁采伐森林 B.采伐与更新相结合 C.提倡林区狩猎 D.清除枯枝落叶 5.天然森林的形成是一个漫长的过程,下列关于天然森林形成过程排列正确的是()。 ①出现乔木群落②出现灌木群落 ③出现先锋植物④出现多年生草本植物 A.③④②① B.①②③④ C.③②④① D.①③④② 6.近年来,北京市冬、春季节常发生沙尘天气,成为举办奥运会的不利条件,人们发现沙尘主要来自内蒙古地区,那么形成沙尘现象的起因可能是()。 A.华北地区气候变化 B.近年我国气候异常 C.毁林开荒造成 D.草原过度放牧 二、填空题 1.观察森林植物的分层现象,并回答问题: ①群落中起主导作用的是。因其长的高低错落,这样在群落中出现分层现象,

请分析图中所标字母代表的层: A:;B:;C:。 ②天然森林的形成要经历近千年,但在形成森林之前,最早在沙丘上出现的植物是。 2.松毛虫是严重危害松树的森林害虫,我国松林管理中已广泛利用赤眼蜂防治松毛虫。赤眼蜂把卵产在松毛虫的卵内,赤眼蜂的幼虫以松毛虫卵里的营养物质为食物,因而使松毛虫的卵不能孵化。请回答: ①以上三种生物是否可称为群落?说明理由。 ②以上三种生物生命活动的最终能源来自,利用赤眼蜂防治松毛虫的最大优点是。

第四章《种群和群落》练习题2012.11 1a具有出生、性别、年龄、死亡等特征,b具有出生率、性别比例、年龄组成等特征,那么a和b的特征分别属于() A.物种的个体,一个鲤鱼种群 B.物种的个体,一条鲤鱼 C.种群,一个鲤鱼种群 D.种群,一条鲤鱼 2图甲和图乙为某种生物种群的年龄组成曲线,如不考虑其他因素,种群1和种群2未来个体数量的发展趋势是() A.衰退型和增长型 B.增长型和衰退 C.稳定型和衰退型 D.稳定型和增长型 3下图是对某地区某种动物种群的调查结果,其种群发展趋势是() A.总量将增加B.环境阻力不变C.种群密度下降D.保持稳定型增长 4下列有关生物种群数量调查的方法中,正确的是() A.调查蝗虫幼虫跳蝻,用标志重捕法B.调查马尾松,小样方划分为1m2左右 C.调查蒲公英,只计数小样方内的个体数 D.调查趋光性农业害虫,可用定位设置灯光诱捕,定时计数法 5下图中①~④曲线表示在a、b、c、d四种条件下细菌种群的生长曲线。这四种条件是:a.不断供应养分、水、氧气,除去有害废物;b.随时间延续,养分耗尽、有害物质积累; c.随时间延续,养分逐渐减少、无有害物质积累; d.随时间延续,养分耗尽,由于突变出现了新菌株,可分解原细菌的代谢废物,其合成的物质又可作为原细菌的食物。生长条件分别与生长曲线①、②、③、④相符合的是() A.a、b、c、d B.b、c、d、a C.c、d、a、b D.c、b、d、a 6下列选项中不能演替为森(树) 林的是() A.西北干旱地区的典型草原 B.大兴安岭火灾后的林区 C.沂蒙山区的裸露岩地 D.黄河三角洲的弃耕地 7在营养和生存空间等没有限制的理想条件下,某细菌每20min就分裂繁殖一代。现将该细菌种群(m个个体)接种到培养基上(资源、空间无限),T h后,该种群的个体总数 是() A.m·2T B.m·220 C.2T/20 D.m·23T 8下列有关种群增长的“S”型曲线的叙述,错误的是() A.通常自然界中的种群增长曲线最终呈“S”型 B.达到K值时种群增长速率为零 C.种群增长受自身密度的影响 D.种群的增长速率逐步降低 9合理密植、除草、除虫均可以增加作物的产量,这些措施依次影响了农田生物之间的A.种间关系、种内关系、种间关系 B.种间关系、种间关系、种间关系 C.种内关系、种间关系、种间关系 D.种内关系、种间关系、种内关系 10利用人工合成的性引诱剂诱杀害虫的雄性个体,破坏了种群正常的性别比例,该害虫的种群密度将() A.明显增加 B.明显减小 C.先增后 D.相对稳定 11调查木本植物种群密度时,真正具有代表性的样本不一定需要() A.随机取样 B.样方面积为1m2 C.样本数量足够大 D.调查期无大量砍伐 12下列有关种群的叙述,不正确的是()

课时作业(十三) 1.(2017·永州二模)下列属于种间竞争实例的是( ) A.蚂蚁取食蚜虫分泌的蜜露 B.以叶为食的菜粉蝶幼虫与蜜蜂在同一株油菜上采食 C.细菌与其体内的噬菌体均利用培养基中的氨基酸 D.某培养瓶中生活的两种绿藻,一种数量增加,另一种数量减少 答案 D 解析蚂蚁喜欢取食蚜虫腹部末端所分泌的含有糖分的蜜露,所以蚂蚁常常保护蚜虫,甚 至把吃蚜虫的瓢虫赶走,有时蚜虫缺乏食物时,蚂蚁还会把蚜虫搬到有食物的地方,二者 关系为“互利共生”,故A项错误;菜粉蝶幼虫与蜜蜂虽然都在同一株油菜上采食,但是 菜粉蝶幼虫主要吃叶片,而蜜蜂主要采食花蜜,二者不能构成种间竞争,故B项错误;噬菌体寄生于细菌中,利用细菌的原料进行增殖,二者构成寄生关系,故C项错误;两种绿藻属于两个物种,二者竞争阳光、养料等生存资源,同时根据一种增加另一种减少,可推 测是竞争关系,故D项正确。故选D项。 2.(2017·永州二模)用奶瓶培养黑腹果蝇,观察成虫数量的变化,结果如表所示: 时间(天) 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 成虫数(只) 6 10 28 71 131 207 270 302 327 341 根据图中的数据分析,下列结论正确的是( ) A.第13~25天,成虫数量增长快的主要原因是个体生长加快 B.第17~29天,成虫增长率上升死亡率下降 C.第21~37天,成虫增长率的下降与种群密度的改变有关 D.第1~37天,成虫数量呈“J”型增长 答案 C 解析根据题意和图表分析可知:第13-25天,由于环境条件适宜,成虫数量个体繁殖加 快,而不是生长加快,故A项错误;第17-29天,成虫的数量虽然增加,但其增长率下降,说明死亡率增加,故B项错误;第21-37天,成虫增长率的下降与种群密度的改变有关, 因为随着种群密度的增大,种内斗争加剧,导致成虫增长率的下降,故C项正确;第1-37天,成虫数量先增加后基本不变,呈现“S”型增长,故D项错误。故选C项。 3.(2017·甘肃一诊)下列有关种群数量变化的叙述,正确的是( ) A.依据某生物的种群密度即可反映该生物种群数量的变化趋势 B.北京、上海等大城市人口的数量变化直接取决于出生率和死亡率 C.自然界中大多数种群的数量总是在K/2值上下波动 D.影响种群数量变化的外因有气象、食物、天敌、传染病等 答案 D

第四章种群和群落 一、种群的特征 1、种群的概念:在一定时间内占据一定空间的生物的个体。 种群是生物群落的基本单位。 种群密度(种群的数量特征) 数量特征 年龄结构 2、种群的特征性别比例 空间特征 3、调查种群密度的方法: 样方法:以若干样方(随机取样)平均密度估计总体平均密度的方法。 标志重捕法: 标记个体数M×重捕个体数n 种群数量N 重捕中标记个体数m 二、种群数量的变化 ● 1.种群增长的“J”型曲线:公式: (1)条件:等理想条件下 (2)特点:种群内个体数量连续增长;增长率 ● 2.种群增长的“S”型曲线: (1)条件:有限的环境中,种群密度上升,种内个体间的竞争加剧,捕食者数量增加(2)特点:种群内个体数量达到环境条件所允许的最大值(K值)时,种群个体数量将不再增加;种群增长率变化,K/2时增速最快,K时为0 (3)应用:大熊猫栖息地遭到破坏后,由于食物减少和活动范围缩小,其K值变小,因此,建立自然保护区,改善栖息环境,提高K值,是保护大熊猫的根本措施;对家鼠等有害动物的控制,应降低其K值。 3、[实验:培养液中酵母菌种群数量的动态变化] 计划的制定和实验方法:培养一个酵母菌种群→通过显微镜观察,用“血球计数板”计数7天内10ml培养液中酵母菌的数量→计算平均值,画出“酵母菌种群数量的 增长曲线” 结果分析:空间、食物等环境条件不能无限满足,酵母菌种群数量呈现“S”型曲线增长

二、群落的结构 1、生物群落的概念:课本P71(注意关键词) 2、群落水平上研究的问题: (1) (2) (3) 3、种间关系:,,, 3、群落的空间结构 群落结构是由群落中的各个种群在进化过程中通过相互作用形成的,包括垂直结构和水平结构。 (1)垂直结构:指群落在垂直方向上的现象。植物分层因群落中的生态因子—光的分布不均,由高到低分为乔木层、灌木层、草本层;动物分层主要是因群落的不同层次的食物不同。 (2)水平结构:指群落中的各个种群在水平状态下的格局或片状分布。影响因素:地形、光照、湿度、人与动物影响等。 4、意义:提高了生物利用环境资源的能力。 三、群落的演替 1、初生演替: (1)定义:在从未有过生物生长或虽有过生物生长但已被彻底消灭的原生地上发生的生物演替。例如在、、上发生的演替。 (2)过程:裸岩阶段→地衣阶段→苔藓阶段→草本植物阶段→灌木阶段→森林阶段 2、次生演替 (1)定义:当某个群落受到洪水、火灾或人类活动等因素干扰,该群落中的植被受严重破坏所形成的裸地,称为次生裸地。在次生裸地上开始的生物演替,称为次生演替。(2)例如在发生的演替。 第五章生态系统及其稳定性 一、生态系统的结构 1、生态系统的概念: 生态系统是指在一定的空间内, 。 2、地球上最大的生态系统是 3、生态系统的结构 (1)成分: 等 :主要是绿色植物(最基本、最关键的的成分) 绿色植物通过光合作用将无机物合成有机物 :主要是各种动物 :主要某腐生细菌和真菌,也包括蚯蚓等腐生动物。

种群的特征和数量变化 考点一 种群的特征(5年8考 ) 1.种群的概念 种群是指在一定的自然区域内,同种生物的全部个体。 2.种群的数量特征 (1)种群密度是种群最基本的数量特征。 (2)直接决定种群密度的是出生率和死亡率、迁出率和迁入率。 (3)年龄组成在一定程度上能预测种群数量变化趋势。年龄组成是通过影响出生率和死亡率间接影响种群密度的。 年龄组成????????? ?增长型:出生率>死亡率→增加稳定型:出生率≈死亡率→不变衰退型:出生率<死亡率→减小种群密度 (4)性别比例是通过影响出生率间接影响种群密度的。 3.种群的空间特征 (1)含义:种群中的个体在其生活空间中的位置状态或布局。 (2)类型???? ?均匀分布型:如稻田中水稻的空间分布随机分布型:如田野中杂草的分布集群分布型:如瓢虫的空间分布 4.种群密度的估算方法 (1)“两看法”选择合适的种群密度调查方法 (2)样方法与标志重捕法的比较 种群年龄组成的类型及判断技巧 (1)统计图 (2)曲线图和柱形图 (3)各图示共性及判断技巧 无论何种图形,均应注意各年龄段个体的比例——增长型中的幼年个体多、老年个体少;稳定型中的各年龄段个体比例适中;衰退型中的幼年个体少、老年个体多。 (1)针对“样方法”

①须做到“随机”取样。 ②须把握取样方法——长方形地块“等距取样”,方形地块“五点取样”。 ③需分别计数并最终求平均值。 ④须把握如下计数原则:同种生物个体无论大小都要计数,若有正好在边界线上的,应遵循“计上不计下,计左不计右”的原则,即只计数相邻两边及顶角上的个体。 (2)针对标志重捕法 ①须牢记估算公式:N 总=N 初捕数×N 再捕数 N 再捕中标记数 ; ②善于快速确认估算值与“实际值”间的误差:由于再捕中标志者位于分母上——若初捕放归后某些原因致分母增 大(如标志物影响其活动),则估算值偏小;反之,若某些原因致分母减小(如因初捕受惊吓,不易被再捕,因标志物 致其更易被天敌捕食等),则估算值将偏大。 ③明确标志重捕法的关键点 a.被调查个体在调查期间没有大量迁入和迁出、出生和死亡的现象。 b.标记物不能过于醒目。 c.不能影响被标记对象 的正常生理活动。d.标记物不易脱落,能维持一定时间。 考点二 种群数量的变化及应用(5年12考 ) 1.研究方法 构建数学模型。 观察研究对象,提出问题→提出合理的假设→根据实验数据,用适当的数学形式对事物的性质进行表达→通过进一步实验或观察等,对模型进行检验或修正。 2.种群数量变动的影响因素 主要有气候、食物、天敌、传染病等 3.种群数量增长的“J ”型曲线和“S ”型曲线 调查某地乌鸦连续20年的种群数量变化,如图所示,图中λ表示该种群数量是一年前种群数量的倍数,请思考: (1)前4年种群数量应为增大、减小还是基本不变? (2)第9年调查乌鸦的年龄组成,最可能表现为何种类型?为什么? (3)图中第4年和第10年的乌鸦种群数量是否相同?图中显示第8年种群数量最少,对吗?

第四章种群和群落 一、种群 1:种群:一定区域内同种生物所有个体的总称 群落:一定区域内的所有生物 生态系统:一定区域内的所有生物与无机环境 地球上最大的生态系统:生物圈 种群密度(最基本) 出生率、死亡率 迁入率、迁出率 2、种群特征增长型 年龄组稳定型 衰退型 性别比例 1)种群密度 a、定义:在单位面积或单位体积中的个体数就是种群密度;是种群最基本的数量特征; 样方法适用于植物和活动范围小的动物 b、调查方法:取样方法有五点取样法和等距离取样法 标志重捕法:适用于活动范围大的动物 2)出生率、死亡率: a、定义:单位时间内新产生或死亡的个体数目占该种群个体总数的比率; b、意义:是决定种群密度的大小。 3)迁入率和迁出率: a、定义:单位时间内迁入和迁出的个体占该种群个体总数的比率; b、意义:影响种群大小和种群密度的重要因素,针对一座城市人口的变化起决定作用。 4)年龄组成: a、定义:指一个种群中各年龄期个体数目的比例; b、类型:增长型(A)、稳定型(B)、衰退型(C); 增长型:种群中幼年个体很多,老年个体很少,种群密度会增大。 稳定型:各年龄期的个体数目比例适中,种群正处于稳定时期。 衰退型:幼年个体较少,而中老年个体较多,种群密度会减小。 c、意义:预测种群数量的变化趋势。 5)性别比例: a、定义:指种群中雌雄个体数目的比例; b、意义:对种群密度也有一定的影响。 3、种群的数量变化曲线:

① “J 型增长” a 、数学模型:(1)(2)曲线(如右图) b 、条件:理想条件指食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等条件; c 、举例:自然界中确有,如一个新物种到适应的新环境。 ② “S 型增长”: 种群经过一定时间的增长后,数量趋于稳定的增长曲线。 a 、条件:自然资源和空间总是有限的; b 、曲线中注意点: (1)K 值为环境容纳量(在环境条件不受破坏的情况下,一定 空间中所能维持的种群最大数量); (2)K/2处增长率最大。 大多数种群的数量总是在波动中,在不利的条件下,种群 的数量会急剧下降甚至消失。 研究种群数量变化的意义:对于有害动物的防治、野生生 物资源的保护和利用、以及濒临动物种群的拯救和恢复有 重要意义。 二、群落的结构 1、群落:同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合。 丰富度:群落中物种数目的多少。 2、种间关系比较 (1)捕食:一种生物以另一种生物作为食物。 (2)竞争:两种或两种以上生物相互争夺资源和空间等。 (3)寄生:一种生物寄居于另一种生物体内或体表,摄取寄主的养分以维持生活。 时间

一、单选题第1讲 种群和群落 1. 海洋鱼类在不同季节种类组成有着显著性的差异,这体现了群落的 A .垂直结构 B .水平结构 C .演替现象 D .时间结构 2. 热带雨林的鸟类种类多于草原的主要原因是 A .垂直结构不同 B .时间结构不同 C .水平结构不同 D .群落演替不同 3. 下列关于不同群落类型的相关叙述,的是 A .苔原植物几乎完全依靠营养繁殖 B .部分草原进化出了失去飞翔能力的鸟类 C .沙漠中的动植物都能适应缺水环境 D .热带雨林是地球上最大的森林带 错误 D .从裸岩开始的演替属于原生演替 C .次生林就是原始森林被砍伐后通过次生演替而生长起来的森林 B .群落的演替是一个永恒延续的过程 A .原生演替速度通常比次生演替慢 4.下列关于群落演替的叙述,错误的是

5. 下列有关种群特征的叙述,正确的是 A.种群密度、出生率、死亡率、年龄结构和性比率都是种群内个体特征的统计值 B.年龄金字塔底部的大小代表种群中最年轻年龄组的个体数 C.出生率主要由性成熟的早晚、每次产仔数和每年生殖次数决定 D.种群数量稳定在K值时,其性比率为1:1 6. 下列关于群落的叙述,正确的是() A.一个湖泊自上而下的第二层是静水层 B.树冠层对森林群落的影响最大 C.草原植物几乎完全依靠营养繁殖 D.水生群落的分层现象由温度的垂直分布决定 7. 下列关于群落的叙述,正确的是 A.群落结构的形成与生物遗传特性无关 B.冻原只有水平结构,而没有垂直结构 C.森林垂直分层是空间异质性的一种表现 D.群落演替就是一些物种进化为另一些物种 8. 下图为某种群的(K值-种群数量)/K值随种群数量变化的曲线(设K值=200)。下列相关分析正确的是( ) A.曲线表示种群增长速率与种群数量呈负相关 B.在S1点时不存在影响种群增长的环境阻力 C.渔业捕捞后种群剩余量最好控制在S3点对应的种群数量 D.(K值-种群数量)/K值越小,种群增长速率越大

种群和群落 1.种群:在一定的自然区域内,同种生物的全部个体形成种群。 如一片森林中的全部猕猴是一个种群,一片草地中的全部蒲公英是一个种群。 2.种群的特征包括种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成、性别比例。 种群密度是种群最基本的数量特征。决定种群的大小和密度的特征有出生率和死亡率、迁入率和迁出率。 3.种群的年龄结构包括增长型、稳定型、衰退型,可用来预测种群密度的变化趋势。 4.可以用哪些方法调查种群密度?分别适用对象是什么? (P61、62、68、75) 样方法:植物和运动能力弱的动物标志重捕法:活动能力强的动物(掌握计算和误差分析) 用血球计数板记数法:微生物(如培养液中的酵母菌) 5.样方法中草本植物取样的大小一般是1m×1m。样方法中取样的关键是随机取样。 取样的方法有五点取样法和等距取样法等。计算所调查植物的种群密度应取所有样方种群密度的平均值。6.种群数量J型增长的条件:食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等理想条件下。 J型增长的公式:Nt=NoλtNo为种群起始数量,Nt为t年后种群数量,λ为种群数量为前一年的倍数,即种群增长倍数。λ不是增长率,增长率为(λ-1)。J型增长的条件下种群增长率保持不变,无K值。 自然界中存在这种增长方式,通常发生在一个种群新迁入一个适宜的新环境后开始一段时间内。 7.种群数量S型增长曲线和J型增长曲线的比较: 在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称K值。 环境容纳量不是固定不变的,会随着环境的变化而发生改变。如大熊猫栖息地遭到破坏后,由于食物的减少和活动范围的缩小,其K值就会变小。 8.在自然界中,影响种群数量的因素有气候、食物、天敌、传染病等。 9.研究种群数量变化规律以影响种群数量变化的因素的意义:对于有害动物的防治、野生生物资源的保护和利用,以及濒危动物种群的拯救和恢复,都有着重要意义。 10.生物群落的概念:同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合叫做群落。 群落的特征包括:群落的物种组成、种间关系、群落的空间结构(即水平结构和空间结构)等方面。 垂直结构表现为具有明显的分层现象,水平结构表现为群落常呈镶嵌分布。 森林群落中影响植物垂直分层现象的主要因素是:光照。植物又可以给动物提供栖息空间和食物条件,所以动物也有分层现象。注意:区分种群的空间特征和群落的空间特征。 11.群落的物种组成是区别不同群落的重要特征。 群落中物种数目的多少称为丰富度。不同群落的物种丰富度不同,热带地区最大,向地球两极延伸则逐渐减少。调查土壤中小动物类群丰富度的研究中,采集调查采用取样器取样法;丰富度的统计方法两种:记名计算法、目测估计法。 12.种间关系共分为四种常见类型:捕食、竞争、寄生、互利共生。(P73) 捕食:一种生物以另一种生物作为食物。例如兔和草,狼和羊 竞争:两种或两种以上生物相互争夺资源和空间等,生活习性越相近,竞争越激烈。竞争的结果常表现为相互抑制,有时表现为一方占优势,另一方处于劣势甚至灭亡。分为“一强一弱”和“一死一活”两种型。例如牛和羊寄生:一种生物(寄生者)寄居于另一种生物(寄主)的体内或体表,摄取寄主的养分以维持生活。例如噬菌体和

种群和群落 第一节 种群的特征 种群: 概念:在一定的自然区域内,同种生物的全部个体。 【注意】 (1)两个要素:“同种生物”和“全部个体” 各个年龄段的个体/雌雄个体(有性别差异的生物) (2)两个条件:一定的“时间”和“空间”,存在的种群必须有一定时空限制(种群的时空界限随研究工作方便性划分) (3)两个方面:宏观:种群是生物繁殖的基本单位 微观:种群是生物进化的基本单位 【辨析】种群、个体、物种 (1)种群所具有的种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成、性别比例等特征是个体所不具备的,个体只能由出生、死亡、年龄、性别等特征。 (2)同一物种在不同区域内可以有多个种群,但同一种群内的个体都为同一物种。 特征:数量特征、空间特征、遗传特征 种群的数量特征: (一)种群密度(最基本数量特征): 含义:种群在单位面积或单位体积中的个体数。 表示方法:种群密度=种群的个体数量/面积或体积 特点:不同物种的种群密度,在同样的环境条件下差别很大;同一物种的种群密度,在不同的环境条件下也有差异。 意义:反映了种群在一定时期内的数量。 应用:农林害虫的监测、预报;渔业捕捞强度的确定 (二)出生率和死亡率: 含义:出生率:单位时间内新个体的个体数目占该种群个体总数的比率。 死亡率:单位时间内死亡个体的个体数目占该种群个体总数的比率。 意义:出生率和死亡率决定种群大小和种群密度。 (三)迁入率和迁出率: 含义:一个种群单位时间内迁入或迁出的个体占该种群个体总数的比率,分别称为迁入率或迁出率。 意义:迁入率和迁出率直接影响种群大小和种群密度。 【学科交叉】中国人口增长:出生率>死亡率 城市人口增长:迁入率>迁出率 计划生育政策控制出生率,使增长率下降。 (四)年龄组成: 含义:一个种群中各年龄期个体数目的比例。 1.处于生殖前年龄的个体称为幼年个体(幼体);处于生殖年龄的个体称为成年个体;处于生殖后年龄的个体称为老年个体。

第四章种群和群落 第一节种群的特征和数量变化 一.种群的概念:在一定的自然区域内,同种生物的全部个体。二.种群的数量特征:1.种群密度 (1)概念:种群在单位面积或单位体积中的个体数。是种群最基本的数量特征。(2)调查方法(1)样方法:见表(2)标志重捕法: ①适用范围:活动能力强、活动范围大的动物。 ②计算公式:N=nM/m (N 为种群数量,M 为第一次捕捉标记个体数,第二次捕捉数量为n,第二次捕捉中被标记个体数为m) 调查种群密度的方法比较: 标志重捕法 样方法 显微计数法 取样器取样法 对象 活动 范围大的动物植物或活动范围小的动物(如蚜虫、跳蝻和虫卵)肉眼看不见的微生物(或血细胞)活动能力强身体微小的土壤小动物计算 种群内个体总数=标记总数*重捕标记数/重捕总数设各样方的种群密度分别为n 1,n 2,n 3,n m ,则种群密度=(n 1+n 2+n 3+…+n m )/m 计数室体积为0.1mm 3(10-4ml),1ml 样液中个体数=每小格中个体数×10-4×稀释倍数①记名计算法②目测估计法 注意 ①调查期间没有大量迁入和迁出、出生和死亡的现象;②标志物不能醒目;③不能影响被标志对象的正常生理活动;④标志物不易脱落,能维持一定时间 ①随机取样; ②样方的大小适中:乔木 100m 2、灌木16m 2、草本1m 2 ;③样方数量不易太少;④一般选易辨别的双子叶植物 ⑤常用五点取样法和等距取样法 ①该实验需要重复但不需要对照(自身对照);②浓度过大需做稀释处理;③吸取前需振荡摇匀;④计数板使用:先盖盖玻片→吸培养液→滴盖玻片边缘→自行渗入→吸去多余培养液→片刻后待沉降到室的底部→观察计数;⑤压线计数规则:计数左、上线及夹角处 2.年龄组成(一个种群中各年龄期的个体数目的比例)①类型:A:增长型,B:稳定型,C:衰退型。 ②根据上图分析各年龄组成类型的特点以及种群密度变化的趋势。

种群和群落练习题1 一、选择题 1.欧洲极品海水鱼类—地中海鳎鱼,目前在威海市人工育苗成功。该种鱼个大肉厚,体形修长,优美,肉质具有特殊微妙的甜味,十分适合在我国南北方大面积推广养殖。在威海市水产研究所有8个池塘,其中6个池塘养的是鲫鱼,另外2个池塘养的是地中海鳎鱼,那么,这8个池塘里的鱼是() A.一个群落B.一个物种 C.两个种群 D.八个种群 2.下图表示四个国家的人口出生率和人口死亡率,其中人口自然增长率最高的国家是 A.① B.② C.③ D.④ 3.为除去有害于农作物的某种害虫而引入捕食者蜘蛛后,对两个种群进行调查,得出如图所示的结果。下列有关说明中,正确的是() A.在A期间,若对害虫使用杀虫剂,蜘蛛的数量将增加得更快 B.在B期间,蜘蛛数量减少的原因是蜘蛛的食物不足 C.在C期间的平衡状态与A期间发生的两个种群间的相互作用 没有关系 D.虽然蜘蛛对害虫数量变化产生影响,但不能说是害虫的天敌 4.锄足蟾蝌蚪、雨蛙蝌蚪和蟾蜍蝌蚪均以浮游生物为食。在条件相同的四个池塘中,每池放养等量的三种蝌蚪,各池蝌蚪总数相同。再分别在四个池塘中放入不同数量的捕食者水螈。一段时间后,三种蝌蚪数量变化结果如图。下列分析,错误的是( ) A.无水螈的池塘中,锄足蟾蝌蚪数量为J 型增长 B.三种蝌蚪之间为竞争关系 C.水螈更喜捕食锄足蟾蝌蚪 D.水螈改变了三种蝌蚪间相互作用的结果 5.下列关于种群和物种的描述,正确的是() A.一个个体具有该种群基因库中的全部基因 B.两个池塘中的所有鲤鱼是同一种群、同一物种 C.东北虎和华南虎两个种群基因库中的基因可以交流,所以它们是同一物种 D.不同物种间有生殖隔离,所以不同物种之间不能产生后代 6.说明生物群落在垂直方向上具有分层现象的是()

专题四种群和群落 【明确考纲】 1.种群的特征(Ⅰ)。 2.种群的数量变化(Ⅱ)。 3.群落的结构特征(Ⅰ)。 4.群落的演替(Ⅰ)。 考点一种群的特征及数量变化 一、知识梳理 1.种群基本特征之间的关系 (1)种群密度:种群最基本的数量特征,种群密度与种群数量一般呈正相关。 (2)出生率、死亡率以及迁入、迁出:影响种群数量和种群密度的直接因素。 (3)年龄组成和性别比例:通过影响出生率和死亡率来间接影响种群密度和种群数量。 (4)年龄组成:预测种群密度(数量)未来变化趋势的重要依据。 2.种群增长的“J”型曲线与“S”型曲线的产生条件 (1)种群增长的“J”型曲线:理想条件,实验室条件,食物和空间条件充裕、气候适宜和没有敌害等几个条件同时满足。 (2)种群增长的“S”型曲线:资源和空间有限,种内斗争加剧,天敌数量增加等。 3.种群增长“S”型曲线中K/2的应用 (1)资源开发与利用:维持被开发和利用资源的种群数量在K/2处,既有较大收获量,又可保持种群高速增长,不影响种群再生。 (2)有害生物防治:及时控制种群数量,严防达到K/2处(若达到K/2处,可导致该有害生物成灾)。 二、易错诊断 1.一片草地上的所有灰喜鹊是一个灰喜鹊种群(√) 2.可以用标志重捕法调查老房屋中壁虎的种群密度(√) 3.若通过调控环境条件,使某动物的性成熟推迟,则出生率会更高(×) 4.若比较三种年龄结构(年龄组成)类型的种群,则稳定型的出生率最高(×) 5.若某动物的婚配制为一雌一雄,生殖期个体的雌雄比越接近1∶1,则出生率越高(√) 6.可采用样方法调查林地上植物的种群密度(√) 7.样方法取样时应根据地段的形状确定取样方法(√) 三、核心讲解 题型一以图示为载体考查种群的特征 1.图中甲、乙为同一群落中的两个种群,曲线表示δ(δ=出生率/死亡率)随时间的变化。