·171·

6-1 为什么调幅,检波和混频都必须利用电子器件的非线性特性才能实现?它们之间各有何异同之处?

分析 非线性器件可以产生新的频率分量,而调幅,检波和混频都为了产生新的频率分量。调幅、检波和混频不同点是输入的信号不同,输出的滤波器不同。

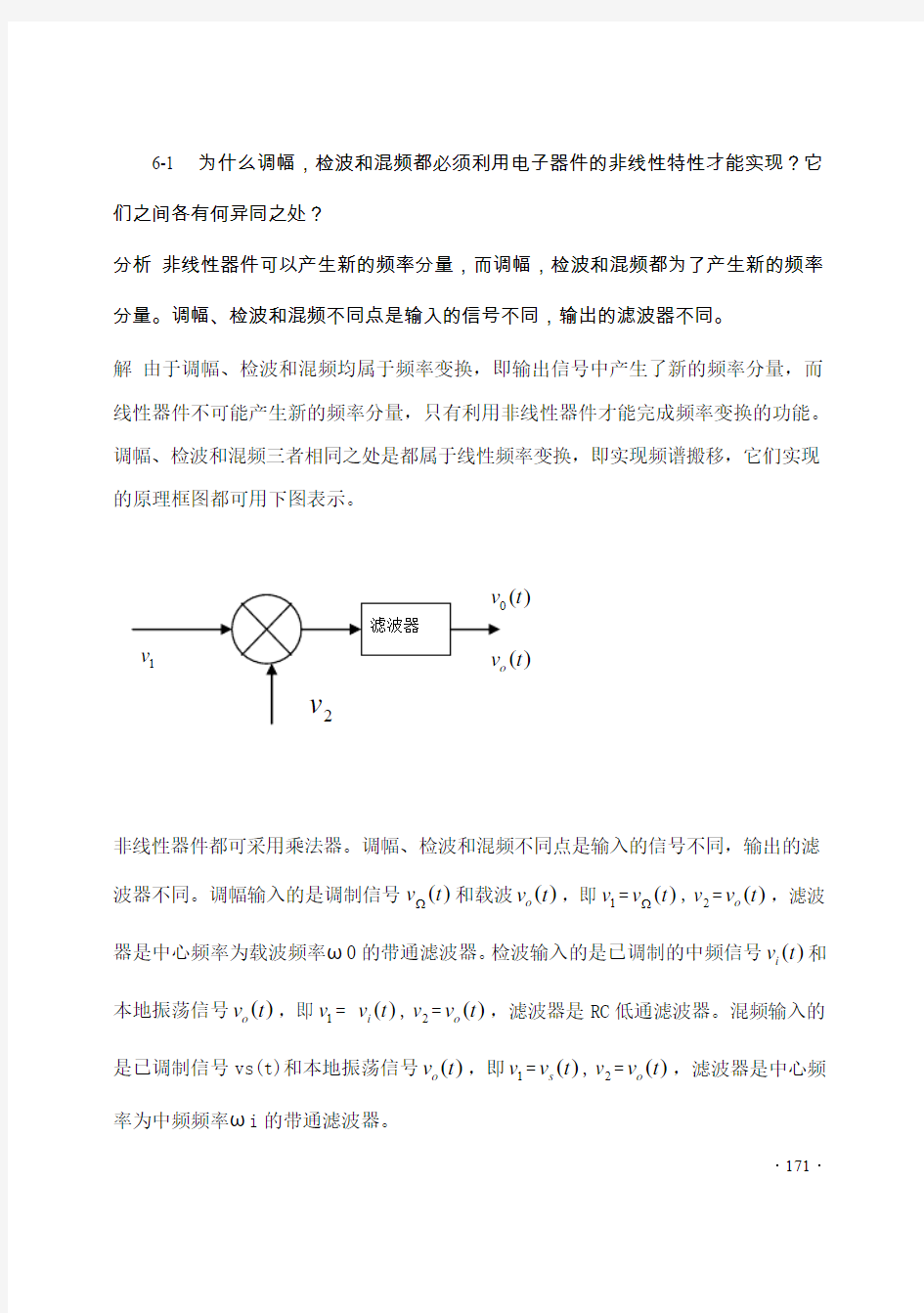

解 由于调幅、检波和混频均属于频率变换,即输出信号中产生了新的频率分量,而线性器件不可能产生新的频率分量,只有利用非线性器件才能完成频率变换的功能。调幅、检波和混频三者相同之处是都属于线性频率变换,即实现频谱搬移,它们实现的原理框图都可用下图表示。

非线性器件都可采用乘法器。调幅、检波和混频不同点是输入的信号不同,输出的滤波器不同。调幅输入的是调制信号()v t Ω和载波()o v t ,即1v =()v t Ω,2v =()o v t ,滤波器是中心频率为载波频率ω0的带通滤波器。检波输入的是已调制的中频信号()i v t 和本地振荡信号()o v t ,即1v = ()i v t ,2v =()o v t ,滤波器是RC 低通滤波器。混频输入的是已调制信号vs(t)和本地振荡信号()o v t ,即1v =()s v t ,2v =()o v t ,滤波器是中心频率为中频频率ωi 的带通滤波器。

·172·

6-2 为什么调幅系数m a 不能大于1? 分析 调幅系数大于1,会产生过量调制。

解 若调幅系数ma>1,调幅波产生过量调制。如下图所示,该信号传送到接收端经包络检波后使解调出的调制信号产生严重的失真。

6-3 试画下列调幅信号的频谱图,确定信号带宽,并计算在单位电阻上产生的信号功率。

(1) )V )(t (102cos )t 32002cos 1.0t 4002cos 2.01(20)t (6?π?π+?π+=v (2) )V (t 102cos t 6280cos 4)t (6?π=v

分析 根据信号带宽公式和信号功率即可求得。

解(1)6

()20(10.2cos 24000.1cos 23200)cos 210()()t t t t V υπππ=+?+??的信号频谱图如下图所示。

·173·

带宽 B AM =2F max =2?3200Hz=6400Hz 信号功率 P AM = P oT (1+

1221m +12

2

2m ) 而P oT =1220V R =1

2

?400W =200W

所以P AM = 200?(1+

12?0.22+1

2

?0.12)W =205W (2)()4cos 6280cos 210()t

t t t V υπ=?的信号频谱图如下图所示。其带宽(F max

=6280/2π=1000Hz )

20V

·174·

B AM =2 F max =2?1000Hz=2000Hz 其信号功率P AM = P SB1+ P SB2

而P SB1= P SB2=1220V R =1

2

?22W=2W

所以P AM = P SB1+ P SB2=(2+2)W =4W

6-4 某发射机只发射载波时,功率为9kW ;当发射单音频调制的已调波时,信号功率为10.125kW ,求调制系数m a 。若此时再用另一音频信号作40%的调制后再发射,求此时的发射功率。

分析 发射单音频调制波时,AM P =oT P (1+12

2

1a m ),发射两个音频信号时AM P =oT P (1+

1221a m +12

2

a2m )。 解 已知载波功率oT P =9kW 已调制信号功率AM P =10.125kW ,因为

AM P =oT P (1+

12

2

1a m ) 所以 1a m =0.5

106-1000

106+1000

2V

2V

·175·

若2a m =0.4,则

AM P =oT P (1+

1221a m +12

2

a2m )=9?(1+0.5?0.52+0.5?0.42)kW =10.845kW

6-5 有一调幅波方程式为

t 102sin )t 100002cos 3.0t 50002cos 7.01(256ππ-π+=v

1) 试求它们所包含的各分量的频率与振幅;

2) 绘出这调幅波包络的形状,并求出峰值与谷值调幅度。

分析 通过已知调幅波表达式很容易求出各个分量的频率和振幅。绘出调幅波包络的形状后,可以估计出调幅度。当然也可以通过计算得到精确地调幅度。

解(1)由调幅波方程式可知载频f 0=106Hz,载波振幅V 0=25V ,故 第一边频频率为0ω±Ω1=2π(106±5000) 第一边频振幅为

12m 1V 0=1

2

×0.7×25V =8.75V 第二边频频率为1ω±Ω2=2π(106±10000) 第二边频振幅为

12m 2V 0=1

2

×0.3×25V =3.75V (2)此调幅波包络波形如下图所示:

·176·

从波形图上可求出: 峰值的调幅度为m 上=

max 00V V V -=1.51

1-=0.5 谷值的调幅度为m 下=0min 0V V V -=10

1

-=1 精确计算如下

令 V =25(1+0.7cos θ-0.3cos2θ) 则V ’=25(0.7sin θ-2×0.3sin2θ) 令V ’=0, 解得

θ=57.3

所以当θ=57.3时,有极大值

max V =37.57

当θ=180时,V 有极小值

min V =0

·177·

故峰值调幅度为m 上=

max 0

V V V -=0.503 谷值调幅度为m 下=0min

V V V -=1

6-6 某调幅发射机的载波输出功率为5W ,m a =50%,被调放大器的平均集电极效率η=50%,试求:

(1) 边带信号功率;

题图6-1

(2) 若采用集电极调幅时,集电极平均输入功率、平均输出功率、直流电源提供的输入功率各为多少?

分析 通过公式DSB P =

12

2

a m 2oT P ;T P ==0T P /η;av P ==T P =(1+2a m /2);oav P =0T P (1+2

a m /2)可以求得。

解(1)双边带信号功率为

DSB P =

12

2

a m 2oT P =0.5×(0.5)2×5W =0.625W (2)直流电源提供的输入频率为

T P ==0T P /η=5/0.5W =10W

·178·

集电极平均输入功率为

av P ==T P =(1+2a m /2)=10×(1+0.25/2)W=11.25W

集电极平均输出功率为

oav P =0T P (1+2a m /2)=5.625W

6-7 题图6-1是载频为1000kHz 的调幅波频谱图。写出它的电压表示式,并计算它在负载R=1Ω时的平均功率和有效频带宽度。

分析 通过频谱图可以求得载波振幅,载波频率和调制信号频率,进而求得调制系数,最终可以求得该调幅波的电压表达式。平均功率和有效频带宽度通过公式oav P =0T P (1+2

a m /2);B AM =2F max 容易求得;

解 根据图中所示频谱图可知载波振幅0V =10V ,载波频率f 0=106Hz ,调制信号频率F =[(106+103)-106]Hz=103Hz,

1

2

m a 0V =2V,所以调制系数m a =0.4,因此该调幅波的电压表示式为()v t =10(1+0.4cos2π×103t )cos2π×106t(V)

而载波功率0T P =12

2

0V R =50W

所以平均功率oav P =0T P (1+2

a m /2)=54W 有效频带宽度 B AM =2F max =2×1000Hz =2000Hz

6-8 已知某一已调波的电压表示式为

t 180cos t 220cos t 200cos 8)t (0π+π+π=v (V)

说明它是何种已调波?画出它的频谱图,并计算它在负载R=1Ω时的平均功率及有效频带宽度。

·179·

分析 直流分量,上下变频都存在,所以这是普通调幅波。

解 将电压表达式t 180cos t 220cos t 200cos 8)t (0π+π+π=v 改写成0v (t )=8(1+0.25cos20πt )cos200πt ,由此可看出它是普通调幅波。其频谱图如下图所示。

由此图可知频带宽度AM B =2max F =200Hz 在R =1Ω时的平均功率为

oav P =0T P (1+2a m /2)=33W

6-9 已知载波频率f 0=1?106Hz 。试说明下列电压表示式为何种已调波,并画出它们的波形图和频谱图。

(1) tV 102sin t 102cos 5)t (631o ?π?π=v (2) tV 102sin )t 102cos 520()t (632o ?π?π+=v (3) tV 101001

2cos 2)t (33o ??π=v

分析 通过观察是否有直流分量或上下变频可以判断是何种调幅波。

解 (1) 此电压表示式表示载波被抑制的双边带调幅信号,频谱如图a 所示,波形图如图b

·180·

(a )

(b )

(2) 此电压表示式表示包含载波及上下边频的普通调幅波信号,频谱如图(c)所示,波形图如图(d)

(d)

(3) 此电压表示式表示仅有上边频的单边带调幅信号,频谱如图(e)所示,波形图如图(f)

(e)

(f)

6-10 调幅与检波的基本原理是什么?

解振幅调制是用调制信号去控制载波的振幅,使其随调制信号线性变化,而保持载波的角频率不变。调幅过程实际上是一种频谱搬移过程,即将调制信号的频谱搬移到载波附近,成为对称排列在载波频率两侧的上、下边频,因此,调幅器属于频谱

·181·

搬移电路。

振幅解调(检波) 是振幅调制的逆过程。它的作用是从已调制的高频振荡中恢复出原来的调制信号。从频谱上看,检波就是将幅度调制波中的边带信号不失真地从载波频率附近搬移到零频率附近,因此,检波器也属于频谱搬移电路。

6-11从功能、工作原理、电路组成等方面比较调制、同步解调、混频有何异同点?

解①从功能上比较:调制是将要传送的基带信号装载到高频载波上传输出去;同步解调是从已调制的高频振荡信号中恢复原基带信号;混频则是改变已调制信号的载波频率而保持原调制规律不变。它们的相同点都是线性频率变换。②从工作原理上比较:它们的工作原理都是利用非线性器件来产生频率变换,都需要在非线性器件上输入两个不同频率的信号。所不同的是输入信号的频率不同,调制的输入信号一个是调制信号,另一个是载波;同步解调的输入信号一个是已调制高频信号,另一个是本地振荡高频信号,且这两个信号的相位要相同。而混频器的输入信号的一个是高频已调制信号,另一个则是本地振荡高频信号,两者相差一个中频。③从电路组成上比较:调制、同步解调与混频三者在电路组成上都可以用乘法器来实现,所不同的是三者的滤波器不同,调制与混频可采用带通滤波器实现,而同步解调则采用低通滤波器实现。

·182·

·183·

6-12 为了提高单边带发送的载波频率,用四个平衡调幅器级联。在每一个平衡调幅器的输出端都接有只取出相应的上边频

的滤波器。设调制频率为5kHz ,平衡调制器的载频依次为:f 1=20kHz ,f 2=200kHz ,f 3=1780kHz ,f 4=8000kHz 。试求最后的输出频率。

分析 每一个平衡调幅器的输出端都接有只

取出相应的上边频的滤波器,所以每一级输出只有上边频。 解 第一平衡调幅器处输出边频为1B f = 1f +F=(20+5)kHz=25 kHz 第二平衡调幅器处输出边频为2B f =1B f +2f =(25+200)kHz

=225 kHz

第三平衡调幅器处输出边频为3B f =2B f +3f =(225+1780)kHz=2005 kHz 第四平衡调幅器处输出边频为4B f =3B f +4f = (2005+8000) kHz=10005 kHz 故最后输出边频频率为f =1f +2f +3f +4f +F=(20+200+1780+8000+5)kHz=10005 kHz

6-13 二极管检波电路如题图6-2所示,设Kd=1,求下列情况下的输出电压v 0,并定性画出其波形。

(1) )V (t 10cos 1)t (7s =v (2) )V (t 10cos t 10cos 1)t (73s =v (3) )V (t 10cos )t 10cos 5.01(1)t (73s +=v (4) )V (t 10cos )t 10cos 5.0(1)t (73s +=v V s

R

题图6-2

·184·

分析 等幅高频信号经检波后变成直流信号;载波抑制的调幅波,输出电压为正半周包络;普通调幅波,输出电压为其包络;同时还要判断是否过量调幅。

解 (1)等幅高频信号经检波后变成直流信号

o v =KdV s (t )=1×1V =1V

(2)这是载波抑制的调幅波,输出电压为正半周包络,

o v =cos103t S(t)

(21)

(21),22()(21)(21),22

n n t n S t n n t n ππππ-+?≤≤???-+?≤≤??为奇正整数为偶正整数

(3)这是调幅度为0.5的调幅波,输出电压为其包络

·185·

o v =1+0.5cos103t

(4)这是一过量调幅的调幅波

o v =0.5+cos103t

6-14

为什么负载电阻R 愈大,则检波特性的直线性愈好,非线性失真愈小,检波电压传输系数K d 愈高、对末级中频放大器的影响愈小?但如果R 太大,会产生什么不良的后果?

分析 负载电阻R 不能过大,这样会产生容易产生惰性失真和负峰切割失真。 解R 上的直流电压对二极管来说,相当于负反馈电压,R 越大,负反馈越强,从而改善了检波特性的非线性。当二极管内阻一定时,Kd 越大,即检波器负载R 越大,对末级中放回路的次级而言,R 越大,即等效电阻越大,对其影响越小。R 过大,容易产生惰性失真和负峰切割失真。

·186·

6-15 题图6-3中,若C 1=C 2=0.01μF ,R 1=510Ω,R 2=4.7k Ω,C 0=10μF ,R g =1k Ω;二极管的R d ≈100Ω;f i =465kHz ;调制系数m=30%;输入信号振幅V im =0.5V ;如果R 2的触点放在最高端,计算低放管输入端所获得的低频电压与功率,以及相对于输入载波功率的检波功率增益。

题图6-3

分析 此题关键是判断交流电阻和直流电阻的问题;剩下的完全按照公式可以求解。2R 放在最高端时,交流负载R Ω=1R +2R 2i r /(2R +2i r )。

解2R 放在最高端时负载电阻为

交流负载R Ω=1R +2R 2i r /(2R +2i r )=1335Ω 直流负载L R =1R +2R =510+4700=5210Ω

θ=(3d R π/L R )1/3=0.57rad=32

低频电压振幅

V Ω=cos a im m V θ=0.3×0.5×0.85V =0.127V

低放管输入端低频电压振幅

2i V =V Ω(2R 2i r /(2R +2i r ))/(1R +(2R 2i r /(2R +2i r )))=0.078V

低频功率P Ω=2

2i V /22i r =3×10-6W

·187·

输入电阻i R =L R /2=2605Ω

输入载波功率i P =2/(2)i i V R =4.8×10-5W 功率增益/p i A P P Ω==0.063Ω

6-16 上题中R 2电位器的触点若在中间位置,会不会产生负峰切割失真?触点若在最高端又如何?

分析 当

R 2电位器的触点若在中间位置时,交流负载

122'(2'/)3561i R R R R r Ω=++=Ω;其中22'0.52350R R ==Ω。

解 当R 2电位器的触点若在中间位置,

22'0.52350R R ==Ω

直流负载(5104700)5210L R =+Ω=Ω 交流负载122'(2'/)3561i R R R R r Ω=++=Ω

/0.680.3L a R R m Ω=>=

所以不会产生负峰切割失真。 当R 2放在最高端时,

22'0.52350R R ==Ω

直流负载(5104700)5210L R =+Ω=Ω 交流负载12(2/)1334i R R R r Ω=+=Ω

/0.2560.3L a R R m Ω=<=

所以可能产生负峰切割失真。

·188·

6-17 电视接收机第二频道图像载频为56.75MHz ,伴音载频为66.25MHz ,如果要得到的图象中频为38MHz ,试问这时电视机的本振频率为多少?伴音中频为多少?

分析 本振频率0s i f f f =+,中频22i o s f f f =-。 解 本振频率0(56.7538)94.75s i f f f MHz MHz =+=+= 伴音中频22(94.7566.25)28.5i o s f f f MHz MHz =-=-=

6-18 已知高输输入信号的频谱如题图6-4所示。分别画出本机振荡频率为1500kHz 的上混频和下混频输出信号的频谱图。

1001 1005

f(kHz)

题图6-4

解 上混频输出信号的频谱图如左下图所示,下混频输出信号的频谱图如右下图所示

·189·

6-19 采用平衡混频器有什么优缺点?为什么还要以开关方式工作?如何保证开关方式工作?

解 二极管平衡混频器有组合频率小、动态范围大、噪声小、本地震荡电压无反辐射等优点,缺点是没有变频增益。采用开关方式工作可以增大动态范围,噪声相对较小,本地振荡无反射。因为本振信号幅度较大,所以可以用本振信号来控制其开关状态。

6-20 某超外差接收机中频f i =500kHz ,本振频率f 0 解 因为中频fi=500kHz ,本振频率f0 f0=fs-fi=(1.5-0.5)MHz=1MHz 而2f0-fs=(2-1.5) MHz=0.5 MHz=fi 此时又无其他外来干扰,故这种哨叫声是由于本 2501 2505 495 499 ·190· 振的二次谐波与信号产生的组合频率干扰引起的。 6-21 试分析与解释下列现象: (1) 在某地,收音机接收1090kHz 信号时,可以收到1323kHz 的信号; (2) 收音机接收1080kHz 信号时,可以听到540kHz 的信号; (3) 收音机接收930kHz 信号时,可同时收到690kHz 和810kHz 信号,但不能单独收到其中的一个台(例如另一电台停播)的信号。 分析 干扰哨声是有用信号(fs)与本振(f0)的组合形成的干扰;副波道干扰就是由干扰(fn)与本振(f0)的组合形成的干扰;交调干扰是有用信号(fs)与干扰(fn)的作用形成的干扰,它与信号并存;互调干扰是干扰(fn1)与干扰(fn2)组合形成的干扰。 解 对题中列出的三种现象的解释可能为干扰哨声、副波道干扰、交调干扰和互调干扰。这些干扰的产生都是由于混频器中的非线性作用产生了接近中频的组合频率对有用信号形成的干扰。从干扰的形成(参与组合的频率)可以将这四种干扰分开:干扰哨声是有用信号(fs)与本振(f0)的组合形成的干扰;副波道干扰就是由干扰(fn)与本振(f0)的组合形成的干扰;交调干扰是有用信号(fs)与干扰(fn)的作用形成的干扰,它与信号并存;互调干扰是干扰(fn1)与干扰(fn2)组合形成的干扰,有频率关系fs-fn1=fn1-fn2 。根据各种干扰的特点,就不难分析出题中三种现象,并分析出形成 (1) 当接收信号1090kHz 时,fs=1090 kHz,那么收听到的1323 kHz 的信号就一定是干扰信号,fn=1323 kHz 。可以判断这是副波道干扰。由于fs=1090kHz ,收音机中频fi=465kHz ,则f0=fs+fi=1555 kHz 。由于2f0-2fs=(2×1555-2×1323) kHz=(3110-2646) kHz=454 kHz ≈fi 。因此,这种副波道干扰是一种四阶干扰,p=q=2。 Chapter 6 Decision Making: The Essence of the Manager’s Job 1)Decision(决策): A choice from two or more alternatives. 2)Decision-making process(决策制定过程): A set of eight steps that include identifying a problem, selecting an alternative, and evaluating the decision’s effectiveness.(包括八个基本步骤。整个过程开始于识别决策问题和确定决策标准,以及为每个决策标准分配权重; 然后进入到开发、分析和选择备择方案,这些方案要能够解决问题;接下来是实施备择方案,以及最终评估决策结果。) 3)Problem(问题): A discrepancy between an existing and a desired state of affairs.(现状和 希望状态之间的差异。) 4)Decision criteria(决策标准): Criteria that define what’s relevant in a decision.(管理者必 须决定什么与制定决策有关。) 5)Rational decision making(理性决策): Decision-making behavior where choices are consistent and value-maximizing within specified constraints.(管理者所制定的决策时前后一致的,是追求特定条件下价值最大化的。) 6)Bounded rationality(有限理性): Decision-making behavior that’s rational, but limited (bounded) by an individual’s ability to process information.(管理者理性地作出决策,但同时也受到自身信息处理能力的限制。) 7)Satisficing: Accepting solutions that are “good enough”.(由于管理者不可能分析所有决策 方案的所有信息,因此他们只是制定满意的而不是是目标最大化的决策。换言之,他们所接受的决策方案只能是足够好的,他们的理性受到他们信息处理能力的限制。) 8)Escalation of commitment(承诺升级): An increased commitment to a previous decision despite evidence that it may have been wrong.(这是一种在过去决策的基础上不断增加承诺的现象,尽管有证据表明,已经作出的决策是错误的。) 9)Intuitive decision making(直觉决策): Making decisions on the basis of experience, feelings, and accumulated judgment.(它是一种潜意识的决策过程,基于决策者的经验以及积累的判断。) 10)Structured problems(结构良好问题): Straightforward, familiar, and easily defined problems. (一目了然的,决策者的目标是清楚的,问题是熟悉的,有关问题的信息容易定义和收集。) 11)Programmed decision(程序化决策): A repetitive decision that can be handled by a routine approach.(这是一种重复性决策,运用常规方法就能处理所面临的问题。) 12)Procedure(程序): A series of interrelated sequential steps that can be used to respond to a well-structured problem.(指相互关联的一系列顺序的步骤,管理者遵循这些步骤对结构良好问题做出回应。) 13)Rule(规则): An explicit statement that tells managers what they can or cannot do.(明确 的陈述,它高速管理者能做什么和不能做什么。) 14)Policy(政策): A guideline for making decisions.(知道程序化的指南。) 15)Unstructured problems(结构不良问题): Problems that are new or unusual and for which information is ambiguous or incomplete.(新颖的、不经常发生的、信息模糊和不完整的问题。) 16)Nonprogrammed decisions(非程序化决策): A unique decision that requires a custom-made solution.(是具有唯一性和不可重复性的决策,要求量身定制解决方案。) 17)Certainty(确定性): A situation in which a manager can make accurate decisions because all 《民族理论与民族政策》期末复习指导答案(第六章) 第六章我国的民族和民族问题基本国情 一、填充题 P90)1.我国的民族分布特点是各民族(大杂居),(小聚居),(交错居住)。 P90)2.我国少数民族的分布特点是(大分散、小聚居)。 P90)3.我国陆地边境线的90%强在少数民族地区,有(1.9万)公里。 P91)4.新中国成立前,少数民族中存在不同的政治制度,如封建宗法制度、(政教合一)制度、(土司)制度、封建王公制度、血缘家长制度以及(原始民主)制度等。 P98)5.民族问题是我国的基本国情之一,既表现在(民族发展)方面,又表现在(民族关系)方面。 二、单项选择题 P90)1.少数民族居住的边疆地区与( C)个国家接壤。 A.7 B.8 C.10多 D.20多 P90)2.全国的绝大多数县、市都有(A)以上民族共居。 A.两个 B.三个 C.四个 D.五个 P90)3.民族自治地方地广物博,面积占全国总面积的(C)。 A.44% B.54% C.64% D.74% P90)4.我国大陆地区的( B)个省、自治区、直辖市都有少数民族居住。 A.24个 B.31个 C.36个 D.41个 P91)5.新中国成立前,有文字的少数民族只有(B)。 A.16个 B.18个 C.19个 D.20个 P98)6.现阶段,我国的民族问题比较集中地表现在少数民族和少数民族地区迫切要求(B)的问题上。 A.加强民族区域自治 B.加快经济文化发展 C.提高文化教育水平 D.扩大民族干部队伍 三、多项选择题 P89)1.据2000年第五次全国人口普查统计,少数民族中人口在1 000万以上的有(BD)。 A.维吾尔族 B.壮族 C.蒙古族 D.满族 E.回族 P96)2.以下被誉为我国少数民族英雄史诗的是(BCD)。 A.《阿诗玛》 B.《格萨尔》 C.《江格尔》 D.《玛纳斯》 E.《嘎达梅林》 P91)3.新中国成立前,我国少数民族的社会经济结构大体有如下类型(ABCE )。 A.封建制度 B.封建农奴制度 C.奴隶制度 D.资本主义制度 E.原始公社制度残余 P98)4.民族问题是中国的一项基本国情,它关系到(ACDE)。 A.人民团结和社会稳定 B.对内改革和对外开放 C.国家统一和边防巩固 D.社会发展和民族发展 E.中国特色社会主义建设 四、辨析题 P89)1.目前我国并不是所有少数民族人口的民族成分均已确定。 (对,抄一遍) P98)2.我国的民族问题就表现在民族关系方面。(错,表现在民族发展方面与民族关系方面) 五、论述题 P98-100)怎样理解民族问题是我国的一项基本国情?99 - 1 - 第六章预测与决策 第一节前提条件和预测 识记: 1.计划工作的前提条件 计划工作的前提条件是指计划在实施过程中预期的内外部环境。它包括经济的、技术的、社会的、政治的和文化道德等外界环境因素,企业的现有生产技术条件等内部因素。 2.预测 预测是指对未来环境所做出的估计。它以过去为基础推测未来,以昨天为依据估算今后,以已知预测未知。 (计划是对未来行动的部署,预测是对未来事件的陈述,是计划工作的一个环节。) 领会: 1.计划工作的内外部前提条件 计划工作的内外部前提条件是按范围来划分的。 外部前提包括:一般前提,包括经济、技术、政治、社会和伦理条件;产品市场,包括对产品和服务需求情况有影响作用的条件;要素市场,包括人力、物力、财力等要素的供应。 内部前提包括:生产能力,即组织现有的生产技术条件和设备;组织所要实行的政策、规定。 2.预测的作用 (1)帮助我们认识和控制未来的不肯定性,使对未来的无知降低到最低限度; (2)使计划的预期目标同可能变化的周围环境与经济条件保持一致; (3)事先了解计划实施后可能产生的结果。 3.预测的步骤 (1)提出课题和任务; (2)调查、收集和整理资料; (3)建立预测模型; (4)确定预测方法; (5)评定预测结果; (6)将预测结果交付决策。 第二节决策的含义 识记:决策 决策是为达到一定的目标,从两个以上的可行方案中选择一个合理方案的分析判断过程。换言之,决策是决策者经过各种考虑和比较之后,对应当做什么和应当怎么做所作的决定。领会: 1.决策在管理中的地位和作用 (1)决策是管理的基础; (2)决策是各级、各类管理者的首要工作。(管理就是决策) 2.正确决策的特征 (1)有明确而具体的决策目标; (2)以了解和掌握信息为基础; (3)有两个以上的备选方案; (4)对控制的方案进行综合分析和评估; (5)追求的是最可能的优化效应。 应用:分析组织决策的过程 第三节决策的类型 识记: 1.程序化决策 程序化决策是指决策可以程序化到呈现出重复和例行的状态,可以程序化到制定出一套处理这些决策的固定程序,以致每当他出现时,不需要再进行重复处理。 2.非程序化决策 非程序化决策表现为决策的新颖、无结构,具有不寻常影响,处理这类问题没有灵丹妙药,因为这类问题在过去尚未发生过,是一种例外问题;或因为其确切的性质和结构尚捉摸不过或很复杂,或因为其十分重要而需要用“现裁现做”的方式加以处理。 领会: 1.例行问题和例外问题 1.新中国成立前,我国少数民族中仍保留着原始公有制残余的有: A.鄂伦春族 B.傈僳族 C.德昂族 D.羌族 2.新中国成立前,我国少数民族中仍保留着不同政治制度类型的有: A.盟旗制度 B.家支制度 C.民主制度 D.土司制度 3.我国55个少数民族中因其语言种类较多,大致可分为: A.汉藏语系 B.乌尔都语系 C.南亚语系 D.阿尔泰语系 4.我国与周边国家接壤的跨界民族有: A.土族 B.维吾尔族 C.藏族 D.朝鲜族 1.以下选项属于民族基本特征的有: A.共同语言 B.共同文化 C.共同心理认同 D.共同血统 2.中华人民共和国成立后统一命名少数民族名称时考虑了哪些称谓? A.自称 B.泛称 C.史称 D.他称 3.下列少数民族名称中哪些是新中国成立后改称的? A.京族 B.德昂族 C.毛南族 D.满族 4.下列少数民族名称中哪些是新中国成立后改称的? A.朝鲜族 B.俄罗斯族 C.佤族 D.壮族 5.下列哪些是民族识别的依据? A.民族特征 B.民族源流 C.民族意愿 D.就近认同 6.民族六大特征理论的特点包括: A.内容丰富 B.表述通俗 C.归纳科学 D.符合实际 7.民族基本属性包括: A.民族生物属性 B.民族精神属性 C.民族自然属性 D.民族社会属性8.民族结构的基本内容包括: A.经济结构 B.人口结构 C.文化结构 D.阶级结构 9.民族结构的特点有: A.整体有机性 B.相关同步性 C.稳定静止性 D.调控可塑性 10.民族素质的基本内容包括: A.人口·身体素质 B.思想·政治素质 C.科学·文化素质 D.知识·审美素质 11.民族素质的特点有: A.群体性 B.积淀性 C.不可传承性 D.单项指标性 12.下列有关民族结构和民族素质的说法中正确的有: A.民族素质是民族结构的反映 B.民族结构更多地表现为有形的、外化的、运动的形式 C.民族结构与民族素质之间没有必然联系 D.民族素质更多地表现为无形的、内在的、凝固的特质、能量 第六章 样本及抽样分布 1.[一] 在总体N (52,6.32)中随机抽一容量为36的样本,求样本均值X 落在50.8到53.8之间的概率。 解: 8293 .0)7 8( )7 12( } 6 3.68.16 3.6526 3.62.1{}8.538.50{),36 3.6, 52(~2 =-Φ-Φ=< -< - =< 第六章计划 一、单项选择题 1、()是管理的核心任务。 A.人员配置最优 B.实现组织目标 C.工作合理安排 D.提高工作效率 2、计划的()强调计划是各级管理人员都应履行的一项工作职能,不论是处于哪一层次的管理者和哪个部门的管理者,都需要制定计划。 A.目的性 B.首位性 C.普遍性 D.适应性 3、在制定计划时要留有充分的余地,使计划能够灵活地适应变化着的客观环境。这体现了计划的()。 A.目的性 B.首位性 C.普遍性 D.适应性 4、计划工作的经济性指的是()。 A.投入与产出的比例关系 B.计划指标既先进又可行 C.实现预期目标 D.编制计划要诀 5、()作为预测未来变化、设法消除变化对组织造成不良影响的一种有效手段。 A.决策 B.计划 C.组织 D.筹划 6、计划分为目标、战略、政策等的依据是()。 A.计划的表现形式 B.计划所涉及的范围 C.计划的内容 D.企业职能 7、()是为实现组织的长远目标而采取的总计划。 A.宗旨 B.目标 C.战略 D.政策 8、()可以帮助组织各级管理者从资金和现金收支的角度,全面、细致地了解管理活动的规模、重点和预期成果。 A.目标 B.预算 C.决算 D.规划 9、一般来说,长期计划是指()年以上。 A.2 B.3 C.4 D.5 10、()是应用于整个组织,为组织设立总体的较为长期的目标,寻求组织在环境中的地位的计划。 A.战术计划 B.战略计划 C.长期计划 D.中期计划 11、总计划的基础是()。 A.评价方案 B.选择方案 C.辅助计划 D.确定目标 12、在其他因素不变的情况下,抓住(),就能实现预期目标。 A.灵活性原理 B.许诺原理 C.改变航道原理 D.限定因素原理 13、在下列计划工作的原理中,被形象的称为“木桶原理”的是()。 A.限定因素原理 B.许诺原理 C.灵活性原理 第六章预测 第一节计划工作的前提条件和种类 计划工作的前提条件计划在实施过程中预期的内外部环境。现代管理的特点之一就是强调预见性。一个有成就的管理者不是当情况发生变化时能及时做出反应的人,而是能预见变化,提前采取行动的人。124 确定计划工作的前提条件需要进行预测工作。预测是对未来环境所做出的估计。这种估计不是凭空臆测,而是根据事物的过去和现在去推测它的未来,由已知预计未知。预测是联系过去和未来的桥梁。125 预测的作用⑴有助于认识和控制未来的不确定性,将对未来的无知降低到最低程度;⑵使计划的预期目标同可能变化的外部环境与经济条件保持一致;⑶事先了解计划实施后可能产生的结果。126 预测的步骤⑴提出预测课题和任务,⑵调查、收集和整理资料,⑶建立预测模型,⑷确定预测方法;⑸评定预测结果;⑹将预测结果交付决策。126-127 第二节决策的类型和特征 决策为了达到目标,从两个以上可行性方案中选择一个合理方案的分析判断过程。128 组织在进行决策时,需要有“应该达成的既定目标”和达成目标的“可利用的代替方案”,即决策需要由“目标”和“代替方案”这两方面的因素。 决策的地位和作用 ⑴决策是管理的基础;决策是计划工作的核心。 ⑵决策是各级各类管理者的首要工作。 正确决策的特征 ⑴决策要求有明确而具体的决策目标; ⑵决策要求以了解和掌握充分的信息为基础; ⑶决策要求有两个以上备选方案; ⑷决策要求对所有可行性方案进行综合分析和评估; ⑸决策所追求的是最可能的优化效应。129-130 第三节决策的类型 例行问题和例外问题 例行问题是指那些日常的、重复出现的管理问题。 例外问题是指那些偶然发生、新颖、性质不完全清楚、结构不甚分明、具有重大影响的问题。130-131 决策的类型 ⑴按决策范围分类包括战略决策和战术决策; ⑵按决策对象的内容分类包括程序化决策和非程序化决策; ⑶按决策的依据分类包括经验决策与科学决策; ⑷按决策中变量之间的关系分类包括肯定型决策、非肯定型决策和风险型决策; ⑸按决策的评价标准分,有最优标准、满意标准和合理标准之分。131 程序化决策与非程序化决策 管理学基础,第八版,(罗宾斯等) 第六章组织结构与组织设计 1)组织设计是管理者改变或开发组织结构的过程。 答案:正确 解释:根据定义,组织设计要求一个管理者通过某种途径来开发或改变一个组织的结构。 难度:2 参考页:132 目标内容:6.1 学习目标:讨论影响组织结构决策的因素 2)组织结构有四个基本要素。 答案:错误 解释:共有六个要素:工作专门化、部门划分、职权与职责、管理幅度、集权与分权、规范化 难度:1 参考页:132 目标内容:6.1 学习目标:讨论影响组织结构决策的因素 3)由法约尔和韦伯提出的有关组织设计的早期观点现在大部分已经过时了。 答案:错误 解释:令人惊奇的是,法约尔与韦伯有关组织设计的许多观点今天仍然有效。 难度:2 参考页:132 目标内容:6.1 学习目标:总结历史上和当前的主要管理方法 4)20世纪早些时候,当工作专门化最初展开实施时,员工的工作效率开始提高。 答案:正确 解释:最初,管理者发现专业化导致了效率的大幅提高;然而,当工作变得过度专业化时,员工士气和激励下降,消除了许多由效率提高所带来的收益。 难度:2 参考页:133 目标内容:6.1 学习目标:讨论影响组织结构决策的因素 5)今天,大部分管理者将工作专门化看做是一种持续提高效率的源泉。 答案:错误 解释:没有使员工失去热情的专业化往往成效最好;千篇一律的流水线工作可能造成收益递减。 难度:2 参考页:133 目标内容:6.1 学习目标:讨论影响组织结构决策的因素 6)工作专门化的益处在于它往往带来高员工激励和高效率。 答案:错误 解释:情况正好相反——过多的工作专门化导致低激励和低效率。 难度:2 参考页:133 目标内容:6.1 学习目标:讨论影响组织结构决策的因素 7)部门划分是指工作是如何分组的。 答案:正确 解释:部门划分被定义为将工作依据功能、产品或其他标准进行分组。 难度:1 参考页:134 目标内容:6.1 学习目标:讨论影响组织结构决策的因素 8)参谋职权是可以指导任何不具备组织中更高阶职位的员工的工作的能力。 答案:错误 解释:参谋职权仅覆盖辅助人员,而不是普通员工;因此,一个薪酬经理仅拥有对其薪酬下属人员的权力,而不包括组织的其他员工。 难度:2 参考页:136 目标内容:6.1 学习目标:讨论影响组织结构决策的因素 9)依据主要的产品领域来为工作分组被称为按顾客划分部门。 答案:错误 解释:依据产品领域为工作分组被称为按产品划分部门,而不是按顾客划分部门。 难度:2 参考页:134 第六章 统计量与抽样分布 注意: 这是第一稿(存在一些错误) 1、解:易知的X 期望为μ,方差为2n σ ,则 ()0,1X N μσ-近似地 , 所以,( ) (0.10.10.909X P X P μσ μσσ? ? - ? -<=<≈Φ= ? ? ??? 。 2、解 (1)由题意得: 2 2 2 2211111()()()()n n i i i i E X D X E X D X E X n n n σμ==??=+=+=+ ???∑∑ ()2211111111 ()()n n i i i i E X X E X X E X X n n n σμ==?=?==+∑∑ (2)1X X -服从正态分布,其中: 1()0E X X -=,22 1122111()( )()()n n n D X X D X D X n n n σ----=+= 从而 2 11~(0,)n X X N n σ-- 由于 ~(0,1)i X N μ σ -,1,2, i n =,且相互独立,因此: () ()2 22 1 ~n i i X n μχσ=-∑ ~(0,1)X N μ -,所以( ) ()2 22 ~1n X μ χσ- 由于 ()2 22 (1)~1n S n χσ--,所以 () () ()2 2 2 2 22 (1)/~1,1(1) n X n X n S F n n S μ μ σσ---=-- (3)由于 () 2 /2 2 1 ~(/2)n i i X n μχσ =-∑ ,以及 () 2 2 1/2 ~(/2)n i i n X n μχσ =+-∑ ,因此有: 管理学郝云宏 第一章管理基础 1.1管理的作用 1.2管理的本质:管理的本质在于实践 1.2.1管理的本质离不开对环境的关注和解读 1.2.2管理的本质不同于单纯管理工具的运用 1.2.3管理的本质直接表现为对组织使命的追求 管理的含义 1.3管理者的认知 1.3.1管理者的价值 1.3.2管理者的活动 1.3.3管理者的角色:管理者承担着多样性的角色201 2.3 1.3.4管理者的分类 1.4管理者的职能2007 1.5管理者的技能2012 .1 2010 1.概念技能 2.人际技能 3.技术技能 第二章管理环境 2.1组织环境 2.1.1组织环境的定义 2.1.2组织环境的构成 1.宏观环境|总体环境 2.中观环境|行业环境 3.微观环境 2.1.3组织环境的特点及关系 1.组织环境的特点 2.组织内外环境间的关系 2.1.4外部环境分析 1.扫描 2.监测 3.预测 4.评估 2.1.5企业文化 1.企业文化的概念及分析维度 2.企业文化类型 3.企业文化结构 4.企业文化功能 2.2组织环境的新变化及组织的应对方式 2.2.1组织环境的新变化 1.全球经济一体化 2.知识经济 3.企业社会责任 4.信息技术浪潮 2.2.2 组织应对环境变化的举措 1.学习型组织2013 2.柔性组织 2.2.3 环境管理 1.环境与组织的关系 2.组织环境的定位 3.企业如何管理环境 4.企业管理环境的一般方法 2.2.4 企业环境信息的搜集、加工和管理 第三章决策2007 保证正确决策的举措 3.1决策的概述 3.1.1决策的含义 1.决策的含义 2.决策的要素 3.评价决策有效性的标准 3.1.2 决策的特征 3.1.3决策的类型 1.程序化决策和非程序化决策 2.战略决策和战术决策 3.个人决策和群体决策2012 4.确定性决策、风险性决策和不确定型决策 5.单项决策和序贯决策 3.2决策的过程及影响 3.2.1 决策过程 1.提出问题 2.确定目标 3.科学预测 4.拟定方案 5.方案评价 6.选定方案 7.检验决策 8.实施决策 3.2.2 决策的影响因素 1.环境 2.决策者的个人因素 3.组织文化 4.以往决策 5.决策的时间紧迫性 3.3决策方法 3.3.1定型决策方法 1.头脑风暴法 2.德尔菲法 3.3.2 定量决策法 1.盈亏平衡法 2.决策树法 3.不确定型决策方法 第四章目标设置 4.1企业的目标体系 4.1.1目标的含义与功能2012 1.目标的导向功能 2.目标的激励功能 3.目标的考核功能 4.目标的凝聚功能 4.1.2目标体系与分类 1.终极目标 2.中长期目标 3.短期目标 4.1.3 宗旨、使命与愿景 习题六解答 1. 设X 求出:以下随机变量的分布律。(1)2+X ;(2)1+-X ;(3)2X 。 解 由X 由此表可定出 (1)2+X (2)1+-X (3)2X 的分布律为 其中() ()()24 682242=+=-=+===X P X P X P 。 2. 设随机变量X 服从参数1=λ的泊松分布,记随机变量=Y , 1,1;1,0>≤X X 若若试 求随机变量Y 的分布律。 解 由于X 服从参数1=λ的泊松分布,因此 (),,2,1,0,! !11 1 ====--k k e e k k X P k 而 ()()()()11 12! 1!01010---=+==+==≤==e e e X P X P X P Y P ; ()()()1211111--=≤-=>==e X P X P Y P 。 即Y 的分布律为 3. 设X 的密度函数为()=x f , 0,2x , ;10其他< 管理学原理第六章 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998 第六章预测 第一节计划工作的前提条件和种类 计划工作的前提条件计划在实施过程中预期的内外部环境。现代管理的特点之一就是强调预见性。一个有成就的管理者不是当情况发生变化时能及时做出反应的人,而是能预见变化,提前采取行动的人。124 确定计划工作的前提条件需要进行预测工作。预测是对未来环境所做出的估计。这种估计不是凭空臆测,而是根据事物的过去和现在去推测它的未来,由已知预计未知。预测是联系过去和未来的桥梁。125 预测的作用⑴有助于认识和控制未来的不确定性,将对未来的无知降低到最低程度;⑵使计划的预期目标同可能变化的外部环境与经济条件保持一致; ⑶事先了解计划实施后可能产生的结果。126 预测的步骤⑴提出预测课题和任务,⑵调查、收集和整理资料,⑶建立预测模型,⑷确定预测方法;⑸评定预测结果;⑹将预测结果交付决策。126-127 第二节决策的类型和特征 决策为了达到目标,从两个以上可行性方案中选择一个合理方案的分析判断过程。128 组织在进行决策时,需要有“应该达成的既定目标”和达成目标的“可利用的代替方案”,即决策需要由“目标”和“代替方案”这两方面的因素。 决策的地位和作用 ⑴决策是管理的基础;决策是计划工作的核心。 ⑵决策是各级各类管理者的首要工作。 正确决策的特征 ⑴决策要求有明确而具体的决策目标; ⑵决策要求以了解和掌握充分的信息为基础; ⑶决策要求有两个以上备选方案; ⑷决策要求对所有可行性方案进行综合分析和评估; ⑸决策所追求的是最可能的优化效应。129-130 第三节决策的类型 例行问题和例外问题 例行问题是指那些日常的、重复出现的管理问题。 民族理论与民族政策教学大纲 第一部分大纲说明 一、课程的性质和基本内容 《民族理论与民族政策》是中央广播电视大学除理工类外各本科专业的公共必修课程。课内36学时,2学分,开设一学期。 本课程的教学内容主要包括马克思主义民族理论、我国民族的历史与现状和我国的民族政策等,具体阐述了马克思主义关于民族、民族发展、民族关系、民族问题等方面的理论,介绍了我国民族和民族问题发展的历史、现状,着重讲述了我国的民族平等团结政策、民族区域自治政策、民族干部政策、民族经济发展政策、民族文化教育发展政策、民族语言文字政策、民族风俗习惯政策和宗教信仰自由政策等。 二、课程的基本任务与要求 本课程的教学目的与要求是使学生通过学习,树立马克思主义的民族观,理论与实践相结合,全面了解我国民族理论和民族政策,正确认识和处理我国的民族问题和民族关系,自觉地维护祖国的统一,增强民族平等和民族团结的意识,促进各民族共同发展和共同繁荣,促进和谐社会的构建与进步,为加速祖国社会主义现代化贡献力量。 三、教学方法与教学形式建议 1.指导学生充分利用文字教材和相关参考资料进行自主学习,使学生能够理解并掌握《民族理论与民族政策》课程中的基本概念、基本理论和具体政策规定。 2.采用远程教学与面授辅导相结合的方式完成整个教学过程。授课中着重讲解重点和难点内容,解决学生的疑难问题。加强实践教学,指导学生实现理论与实践的结合。 第二部分媒体使用和教学过程建议 一、媒体资源的使用说明 本课程采用全媒体教学资源,包括文字、音像、IP、PAD、手机终端等各种不同呈现方式的资源。在多种媒体一体化整体设计的基础上,以文字教材为主媒体资源,录像教材、IP 课件、PAD资源、手机资源和网上动态教学资源及文本辅导等为辅助媒体资源,向学习者提供自主选择学习资源的便利。 1.文字教材 本课程文字教材采取“分立式”,由基本教材、辅助教材两部分组成。基本教材是课程教学的主要依据,辅助教材是教师丰富教学内容、手段的辅助工具。文字教材的内容以教学大 第6章 参数估计 选择题 1.设n X X X ,...,,21是来自正态总体X 的简单随机样本,X 的分布函数F(x;θ)中含未知参数,则 (A )用矩估计法和最大似然估计法求出的θ的估计量相同 (B) 用矩估计法和最大似然估计法求出的θ的估计量不同 (C )用矩估计法和最大似然估计法求出的θ的估计量不一定相同 (D) 用最大似然估计法求出的θ的估计量是唯一的 2.设n X X X ,...,,21是来自正态总体X 的简单随机样本,EX=μ,DX=σ2,其中μ,σ2均 为未知参数,X =1?μ ,12?X =μ,下面结论哪个是错误的。 (A )X =1?μ 是μ的无偏估计 (B) 12?X =μ是μ的无偏估计 (C )X =1?μ 比12?X =μ 有效 (D) ∑=-n i i X n 1 2)(1μ是σ2的最大似然估计量 3.设n X X X ,...,,21是来自正态分布总体N(μ,σ2)的简单随机样本,其中数学期望μ已知,则总体方差σ2 的最大似然估计量是 (A ) ∑=--n i i X X n 12)(11 (B) ∑=-n i i X X n 1 2)(1 (C ) ∑=--n i i X n 12 )(11μ (D) ∑=-n i i X n 1 2)(1μ 4.已知总体X 在区间[0,θ]上均匀分布,其中θ是未知参数,设n X X X ,...,,21是来自X 的简单随机样本,X 是样本均值,},...,max {1)(n n X X X = 是最大观测值,则下列选项错误的是 (A ))(n X 是θ的最大似然估计量 (B) )(n X 是θ的无偏估计量 (C )X 2是θ的矩估计量 (D) X 2是θ的无偏估计量 5. 设总体X~N(μ1,σ2),总体Y~N(μ2,σ2),m X X X ,...,,21和n Y Y Y ,...,,21分别是来自总体X 和Y 的简单随机样本,样本方差分别为2X S 与2Y S ,则σ2 的无偏估计量是 (A )22Y X S S + (B) 22)1()1(Y X S n S m -+- 中南民族大学民族学专业研究生课程班 课程设置、阅读书目与考核要求 课程一:民族学通论 任课教师:龚志祥(E-mail: enshilg@https://www.doczj.com/doc/467293267.html,) 一、阅读书目 1、《民族学通论》,林耀华主编,北京.中央民族大学出版社,1997。 2、《民族学理论与方法》,宋蜀华著,北京.中央民族大学出版社,2003。 3、《民族与民族主义》,厄内斯特.盖尔纳,北京.中央编译出版社,2002。 4、《民俗学概论》,钟敬文主编,上海文艺出版社,1999。 5、《社会学概论新修》,郑杭生主编,北京.中国人民大学出版社,2003。 二、考核题目与要求 题目:(任选一题) 1、风俗习惯的特点、分类及其变迁的因素分析。 2、关于《民族学通论》或《民族学理论与方法》的读书报告。 考核要求:认真阅读相关书目,卷面字数不得少于4000字。 课程二:中国民族志 任课教师:哈正利(E-mail: hazhengli@https://www.doczj.com/doc/467293267.html,) 一、阅读书目 1、马寅主编:《中国少数民族常识》,中国青年出版社,1984。 2、杨圣敏:《中国民族志》,中央民大出版社,2003。 3、郝时远:《中国民族发展报告》,社会科学文献出版社,2006。 4、国家民委民族问题五种丛书编辑委员会《中国少数民族》编写组:《中国少数民族》,人民出版社,1981。 5、宋蜀华、陈克进主编:《中国民族概论》,中央民族大学出版社,2001。 二、考核题目与要求 题目:(任选一题) 1、试论中国历史上各民族经济关系的发展及其影响。 2、任一阅读书目的读书报告。 考核要求:认真阅读相关书目,卷面字数不得少于4000字。 课程三:文化人类学 任课教师:哈正利(E-mail: hazhengli@https://www.doczj.com/doc/467293267.html,) 一、阅读书目 1、林惠祥:《文化人类学》,商务印书馆,2000。 2、黄淑娉:《文化人类学理论方法研究》,广东高教出版社,2004。 管理学第六章复习题 一、名词解释 1.领导 2. 职位权力 3、专制型领导作风 4、民主型领导作风 5、放任型领导作风 6、俱乐部型领导 7、团队型领导 二、单项选择题: 1.领导者只注重工作与效率,而不关心下属的个人因素,属于管理方格理论中的() A 、贫乏型 B 、专制型 C 、团队型 D 、俱乐部型 2. 领导理论的发展大致经历了三个阶段,( )侧重于研究领导人的性格、素质方面的特征。 A.性格理论阶段B.行为理论阶段 C. 效用领导阶段D.权变理论阶段 3、领导和非领导的差异在于领导具有一些可被确认的基本特性。持这种观点的理论被称为。 A、领导行为连续统一体理论 B、管理方格理论 C、领导特质论 D、归因理论 4、以职工为中心的领导行为最关心的是。 A、职工的成长及参与 B、下属的执行情况 C、职权与奖励权力 D、对工作过程的集中控制 5、以信息或知识为基础的权力是。 A、专家权力 B、法定权力 C、奖励权力 D、强制权力 三、多项选择题 1.领导的作用主要有_________. A、指挥作用 B、协调作用 C、激励作用 D、创新作用 2. 下列属于Y理论的观点有() A.多数人没有工作责任心,宁可被别人指挥B.人能够自我控制和自我指导C.多数人缺乏自制能力D.个体目标与组织目标没有根本冲突 3. 领导作风理论把领导作风分为() A.专制型B.民主型C.家长式D.放任型 4、领导者的权力构成主要有() A、职位权力 B、专长权 C、个人影响力 D、惩罚权 四、简答题 1. 简述管理方格的构成及其五种典型的领导风格。 2.领导的影响力来源有哪些 管理学第七章复习题 一、名词解释 1、激励 2、正强化 3、负强化 4、惩罚 5、忽视 6、激励因素 7、保健因素 8、效价 9、期望值 二、单项选择题 1.下列属于双因素理论中激励因素的是_。 A、福利待遇 B、工作成就感 C、工作条件 D、地位 2. 双因素理论的提出者是() A.马斯洛B.赫茨伯格C.麦克利兰D.弗鲁姆 管理学作业第六章 简述计划的概念(名词和动词)及其性质。[ 中山大学2011 年研、上海交大2005 年研、吉林大学2012 年研] 计划的含义: 计划是对未来行动的说明。 名词意义上——用文字和指标等形式所表述的,在未来一定时期内组 织以及组织内不同部门和不同成员,关于行动方向、内容和方式安排的管理文件。(做什么?)计划既是决策所确定的组织未来一定时期内的行动目标和方式在时间和空间的进一步展开,又是组织、领导、控制和创新等管理活动的基础。 动词意义上——为了实现决策所确定的目标,预先进行的行动安排。 怎么做?)这项行动安排工作包括:在时间和空间两个维度上进一步分解任务和目标,选择任务和目标的实现方式,规定进度,检查与控制行动结果等。 性质: 1)目标性:计划工作为实现组织目标服务 2)首位性:计划工业是管理活动的桥梁,是组织、领导和控制等 管理活动的基础 3)计划工作具有普遍性和秩序性: 4)效率性:计划工作要追求效率 理解计划的类型及其作用。 一)长期计划和短期计划长期计划描述了组织在较长时期(通常为五年以上)的发展方向和方 针,规定了组织的各个部门在较长时期内从事某种活动应达到的目标和要求,绘制了组织长期发展的蓝图。 短期计划具体地规定了组织的各个部门在目前到未来的各个较短的时期阶段,特别是最近的时段中,应该从事何种活动,从事该种活动应达到何种要求,因而为各组织成员在近期内的行动提供了依据。 二)业务计划长期生产计划安排了企业生产规模的扩张及实施步骤,短期生产计划则主要涉及不同车间、班组的季、月、旬乃至周的作业进度安排;长期营销计划关系到推销方式或销售渠道的选择与建立,而短期营销计划则为在现有营销手段和网络的充分利用。 三)财务计划和人事计划长期人事计划要研究如何保证组织的发展提高成员的素质,的干部力量,短期人事计划则要研究如何将具备不同素质特点的组 织成员安排在不同的岗位上,使他们的能力和积极性得到充分的发 准备必要挥。 四)战略性计划与战术性计划战略性计划是战术性计划的依据,战术性计划是在战略性计划指导下 习题6-1 1. 若总体(2,9)X N : , 从总体X 中抽出样本X 1, X 2, 问3X 1-2X 2服从什么分布? 解 3X 1-2X 2~N(2, 117). 2. 设X 1, X 2, …, X n 是取自参数为p 的两点分布的总体X 的样本, 问X 1, X 2, …, X n 的联合分布是什么? 解 因为总体X 的分布律为 P {X =k }= p k (1-p )1-k , k =0,1,…, 所以样本X 1, X 2, …, X n 的联合分布为 112211 11111{,}(1)(1)(1)(1). n n n n i i i i x x x x x x n n X n X P X x X x p p p p p p p p ==---- ==?-?-??-∑ ∑=?-…,=… 习题6-2 1. 选择题 (1) 下面关于统计量的说法不正确的是( ). (A) 统计量与总体同分布. (B) 统计量是随机变量. (C) 统计量是样本的函数. (D) 统计量不含未知参数. 解 选(A). (2) 已知X 1,X 2,…,X n 是来自总体2(,)X N μσ:的样本, 则下列关系中正确的是 ( ). (A) ().E X n μ= (B) 2().D X σ= (C) 22().E S σ= (D) 22().E B σ= 解 选(C). (3) 设随机变量X 与Y 都服从标准正态分布, 则( ). (A) X +Y 服从正态分布. (B) X 2+Y 2服从2 χ分布. (C) X 2和Y 2都服从2 χ分布. (D) 22 X Y 服从F 分布. 解因为随机变量X 与Y 都服从标准正态分布, 但X 与Y 不一定相互独立,所以(A),(B),(D)都不对, 故选(C). 2. 设X 1,X 2,…,X n 是来自总体X 的样本, 总体X 的均值μ已知,方差σ2未知. 在样本函数 1 n i i X =∑, 1 n i i X μ σ=-∑, 1 n i i X S μ =-∑, n μ(2 1X +2 2X +…+2 n X )中, 哪些不是统计量? 解 1 n i i X μ σ =-∑不是统计量. 3. 设总体X 服从正态分布2 1(,)N μσ, 总体Y 服从正态分布 22(,)N μσ,1 12,,,n X X X L 和 2 12,,,n Y Y Y L 分别是来自总体X 和Y 的简单随机样本, 求 质量 课题第一节 质量 ●教学目标 1.知识与技能 通过分子和原子的概念初步理解“物质的量”的含义. 初步认识质量的概念,知道质量的单位. 了解天平的构造,掌握天平的使用方法. 2.过程与方法 体验一些物体的质量,对一些常见物体的质量有估测的能力. 通过用天平测量常见的固体和液体的质量,掌握天平的使用方法.通过观察、实验,认识质量是不随物体的形状、状态、空间位置而变的物理量. 3.情感态度与价值观 通过天平使用的技能训练,培养学生严谨的科学态度与协作精神. 通过对物质质量的测量,获得成功的喜悦. ●教学重点与难点 重点:质量的单位和用天平来测质量. 难点:正确使用天平测量固体和液体的质量. 教学方法:演示法 教学用具:课件,器材 教学课时:1课时 教学过程: 引入新课 问:自行车是用哪些材料制成? 答:钢、铁、橡胶等材料制成的,教师接着说明:一般我们把自行车称为物体,钢、铁、橡胶等称为物质。这样我们可以说:自行车这个物体是由钢、铁、橡胶等物质构成的,其它物体如:铁钉、铁锤、桌子、凳子等也都是由物质构成的。 新课教学 1.质量 (1)对实物的观察,引入质量的概念 铁钉和铁锤含有铁这种物质的多少不同,桌子和凳子含有木这种物质我多少不同,物理学里为了表示这性质就引入的质量这个物理量。 质量是表示物体所含物质的多少。用符号:“m”表示。 (2)举例说明物体的质量不随它的形状、状态、位置和温度而改变。 (在地球和月球上称量同一物体的质量不变) 2.质量的单位 (1)国际单位:千克(kg) (2)其他单位:吨(t);克(g);毫克(mg)。 (3)进率:1吨=1000千克;1千克=1000克;1克=1000毫克。 看P109表中一些物体的质量。 3.质量的测量——天平 (1)介绍常用测质量的器具:案称;杆称;台称;电子称;天平 (2)托盘天平的构造及使用方法 构造:底座;横梁;托盘;平衡螺母;指针;分度盘;游码;标尺管理学原理第六章名词解释

《民族理论与民族政策》期末复习指导答案(第六章)

管理学原理 第六章

中央民族大学 民族理论与民族政策课 期末多项选择题(全国通用)

概率论与数理统计浙大四版习题答案第六章1

全国自考《管理学原理》练习题及答案06【新版本】

管理学原理第六章.doc

管理学原理第6章 题库

浙大版概率论与数理统计答案---第六章

管理学原理 郝云宏

概率统计第六章

管理学原理第六章

(完整版)民族理论与民族政策教学大纲

概率论与数理统计第六章测试题

民族学专业课程设置

管理学第六章复习题

管理学原理第六章课后习题答案

(完整版)概率论第六章答案

八年级物理上册第六章 第一节 质量教案