揭秘:1400多年间,到底谁是「王孙」

- 格式:docx

- 大小:485.58 KB

- 文档页数:2

中国历代圣人七十四位陈李杨整理一.科技生产领域<一>发明家1.酒神:仪狄,发明黄酒仪狄是夏禹时代的造酒官,相传是我国最早的酿酒人。

秦相吕不韦主持编纂的《吕氏春秋》有『仪狄造酒』。

西汉刘向所著《战国策·魏策》记载『昔者,帝女令仪狄作酒而美,进之禹,禹饮而甘之,曰:『后世必有以酒亡其国者』。

东汉许慎在《说文解字·酒字条》中提到,仪狄作酒醪,夏禹喝了觉得太好,怕沉迷于此,所以疏远仪狄。

『醪』是一种糯米经过发酵而成的『醪糟儿』。

性温软,其味甜,多产于江浙一带。

现在的不少家庭中仍有自制醪糟儿。

醪糟儿洁白细腻,稠状的糟糊可当主食,上面的清亮汁液颇近于酒。

2.酒圣:杜康,发明高粱酒杜康,是中国古代传说中的“酿酒始祖”,《说文解字》载杜康始作秫酒。

据民间传说和历史资料记载,杜康又名少康,夏朝人,是夏朝的第五位国君,夏后氏相的儿子(另说黄帝时期人、东周洛阳人、汉代人)。

因杜康善酿酒,后世将杜康尊为酒神,制酒业则奉杜康为祖师爷。

孔颖达疏引汉应劭《世本》:“杜康造酒,”后世因以“杜康”借指酒。

3.厨圣:伊尹,发明汤液,烹饪鼻祖伊尹(公元前1649年—公元前1549年),伊姓,名挚,小名阿衡,“尹”不是名字,而是“右相”的意思。

夏朝末年生于空桑(今洛阳嵩县,开封杞县,菏泽曹县),因其母居伊水之上,故以伊为氏。

伊尹为中国商朝初年著名贤相丞相、政治家、思想家,已知最早的道家人物之一。

他是中华厨祖,中原菜系创始人。

4.木圣:公输般,发明木具,建筑业鼻祖(公元前507年——公元前444年),春秋时期鲁国人,姬姓,公输氏,名班,人称公输盘、公输般、班输,尊称公输子,又称鲁盘或者鲁般,惯称“鲁班”。

5.表圣:石申,发明世界最早的星表石申,一名石申夫,战国时代魏国天文学、占星学家,是名字在月球背面的环形山被命名的中国人之一。

著有《天文》八卷(西汉以后此书被尊为《石氏星经》)、《浑天图》等。

石申曾系统地观察了金、木、水、火、土五大行星的运行,发现其出没的规律,记录名字,测定一百二十一颗恒星方位,数据被后世天文学家所用。

王氏的来源,历史名人和现状作文全文共8篇示例,供读者参考篇1王姓的故事大家好,我是小明,今天要给大家讲讲王姓的故事。

王姓可以说是中国最有名的姓氏之一了,到处都能看到王姓的人,连我们班上就有好几个王姓同学呢!王姓从哪里来的呢?据说最早的王姓是从商汤国开始的。

当年有一个叫王祗的人当了国君,所以他的子孙后代就都姓王了。

后来商汤国被周朝灭掉,但是王姓却一直流传了下来,越来越多的人开始姓王。

历史上有很多了不起的王姓名人,比如大家都认识的王羲之、王安石等等。

王羲之被称为"书圣",他的书法水平高得简直不像话,写出来的字就跟活过来的一样!王安石则是一位改革家,他提出了很多新思想和新做法来改革社会。

虽然当时遇到了不少反对,但后世人们都非常赞赏他的胆识和远见。

再说现在,王姓在中国可以说遍地都是。

我们经常能看到很多王姓领导人、企业家、体育明星、影视明星等等。

比如说习主席就姓王,而且根据统计,现在全中国大概有9400多万王姓人口,占了总人口的6.9%左右,可以说人数最多的就属王姓了。

当然啦,王姓也不仅仅在中国很普遍,在其他一些国家也能看到不少王姓人。

比如在韩国,王姓人口就有30多万,占总人口的0.6%左右。

在越南也有很多王姓华人。

所以呢,无论是从源头追溯,还是看历史名人,亦或是现状分布,王姓在中国乃至整个世界,都可以说是一个很有分量的大姓。

它的故事跨越了几千年历史,成为了中华民族的重要符号之一。

我们应该好好珍惜和传承这份厚重的文化底蕴。

好了,关于王姓的故事就讲到这里。

大家若是还有什么不明白的地方,欢迎继续提问哦!篇2王姓真是太有意思啦!老师说,我们姓王的人,可是来自于很久很久以前的王家后裔哦。

王家最早的祖先,是个叫做王祥的人。

在很多很多年前,王祥是个勇敢的大将军,他英勇善战,广受人民的爱戴和尊敬。

后来,国家有了大祸,王祥为了保护百姓和国家,奋力与敌人作战。

可惜啊,虽然王祥非常勇猛,最后却不幸牺牲在战场上。

孙武的⾝份事迹之谜按理说,能写出《孙⼦兵法》的⼈物,应该是⼀个名满天下的百战将星,可是我们要想从史书中找到孙武的辉煌事迹,则会⾮常失望,因为史书对于孙武的记载实在是太过简略。

详细记录了春秋历的编年体史书《左传》,以及《国语》当中,吴王阖间、伍⼦青等⼈的名字赫然在列,他们的事迹也都⽐较详尽。

可是我们翻遍《左传》和《国语》,根本找不到孙武的名字。

战国诸⼦百家著作中,偶尔会提到孙武,不过也是寥寥数语,⾔之不详。

⽽战国时期⼜出了⼀个著名的军事家孙膑,据说是孙武的后代。

我们知道,古⼈经常喜欢⽤“⼦”这个尊称,就像孔⼦、孟⼦。

孙武和孙膑,在史书上都可以被称为孙⼦。

⽽且孙膑的事⽐较详细,所以很多⼈都认为古代史书上所说的孙武,其实和孙膑就是⼀个⼈。

这⼀下,关于孙武这个⼈物的⽣平事迹,就显得更加混乱了。

司马迁在《史记》中,记录了孙武晋见吴王阖的故事,尤其着重记录了孙武训练宫⼥那个事。

但是说到孙武为吴国灭楚所⽴的功劳,只有简单的⼏句话:“西破强楚,⼊郢,北威齐晋,显名诸侯,孙⼦与有⼒焉。

”从这种类似场⾯话的⾔语当中,我们也根本看不出孙武究竟⽴了多⼤功劳。

司马迁还记载到,孙武的后⼈孙膑也有⼀部兵法著作传世,⼀般称之为《孙膑兵法》。

不过在汉朝以后,《孙膑兵法》就失传了,于是很多⼈⼲脆就认为,孙武和孙膑就是同⼀个⼈,《孙⼦兵法》就是《孙膑兵法》。

孙膑是战国时期齐国的军师,深通谋略。

他曾经和庞涓⼀起从学于⿁⾕⼦。

庞涓学成下⼭,到魏国当了⼤将,深得魏王信任。

后来庞滑听说孙膑在⽼师那⾥学了⼀套《孙⼦兵法》,论才学已经在⾃⼰之上了,就⼗分忌惮。

他先是把孙膑骗到魏国来,佯装要把孙膑引见给魏王。

暗地⾥则向魏王告状,说孙膑暗通齐国,欲对魏国不利。

于是魏王⼤怒之下,就把孙膑的膝盖⾻剜了。

后来孙膑靠着装疯卖傻,才在齐国使者的帮助之下来到了齐国。

在齐国,孙膑得到重⽤,他与齐将⽥忌⼀起策划、指挥了著名的桂陵之战和马陵之战,击败了当时最强⼤的魏国。

马王堆古汉养生文化时光的馈赠——马王堆汉墓传奇1972年湖南省长沙市东郊一座古墓的发掘,“马王堆”及相关的“马王堆文化”像谜一样吸引着大家。

中医文化版将开设“马王堆古汉养生讲堂”专栏,由湖南中医药大学陈洪和何清湖教授以大讲堂的形式揭秘马王堆汉墓养生文化、养生理念和方法,诠释专栏的主线——“养生三妙之聚精·养气·存神”的中医原理和现代解读。

每周四刊出一讲,敬请关注。

马王堆古汉养生(1)-被时光遗忘的辛追夫人被时光遗忘的辛追夫人当东方现出朝霞,太阳冉冉升起时,我们打开了北边箱,箱内放着密密麻麻、上下重叠、古里古怪、色彩艳丽的各种随葬器物,一下驱散了考古挖掘人员几天来的困倦与劳累……”这是1972年主持马王堆汉墓发掘工作的熊传新回忆当时的场景。

经过近4个月的努力,马王堆一号墓墓主的棺椁终于出现在人们面前,考古专家们用钢棍撬开第一层盖板和边框,走进了沉睡于地下两千多年的神秘殿堂。

经过4天4夜的连续作战,终于见到了期待中的宝物——一号墓的棺室,墓主即将浮出水面。

这里埋藏着千年不朽的藕片、树叶以及色泽如新的随葬漆器,那么开棺的那一刻人们将会见到怎样惊异的景象呢?打开外层是黑漆素棺,第二层是黑地彩绘漆棺,第三层是朱地彩绘漆棺,第四层是覆盖着长达两米的“T”型神秘帛画的内棺。

要想见到墓主人的真容,还得剥开主人身上包裹严实的丝织品。

绢绮罗纱锦,春夏秋冬装,又是耗费整整一周的时间。

揭衣过程中强烈的酸臭味刺激着人们的鼻息,却深深兴奋着考古专家的神经,难道真的有奇迹出现?事实惊艳了人们的眼睛,这具女尸不像是千年的遗留,而像刚刚谢世而去。

历经2200余年的她外形不朽,面色鲜活,发色如真,内脏器官完整无损,血管结构清除,骨质组织完好,部分关节能够活动,甚至腹内一些食物仍存。

是什么让时光停留在这座深厚庞大的墓室里,守护着一位被历史的脚注遗忘的女人?“妾辛追”的印章使得这个女人以辛追夫人的身份传遍大江南北,这具世界上目前发现保存时间最长的湿尸也吸引着国内外的游客前来参观见证。

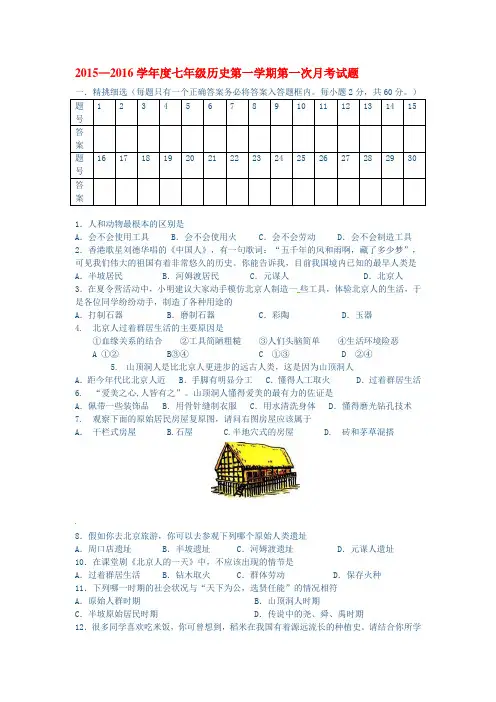

2015—2016学年度七年级历史第一学期第一次月考试题.在夏令营活动中,小明建议大家动手模仿北京人制造一些工具,体验北京人的生活,于知识判断,下列哪个地方的先民最早可以品尝到香喷喷的米饭A.云南元谋 B.陕西半坡村 C.浙江河姆渡 D.山东大汶口13.我国原始农耕时代取得的几项重要成就是①种植粟②制造陶器③种植水稻④铸造铁器⑤发明瓷器A.①②③ B.②③④ C.①③ D.①④⑤14.歌曲《龙的传人》有一句歌词——“黑眼睛黑头发黄皮肤,永永远远是龙的传人”作为龙的传人的中华民族把()尊奉为我们的人文初祖A.盘古 B.黄帝 C. 大禹 D. 炎帝15.我国神话传说中,黄帝之后,黄河流域先后出了三个有名的人物叫尧、舜、禹,他们都是通过推举的方式成为部落联盟首领的。

历史上把这种产生首领的办法称为 ( ) A.选举制 B.分封制 C.世袭制 D.禅让制16. 中国古代被称为“丝国”,请你说出传说中教人养蚕缫丝的先人A.女娲 B.黄帝 C.仓颉 D.嫘祖17.“生活在距今七十万年前,还保留了猿的某些特征,但手脚分工明显,能够制造和使用工具,已经会使用天然火”,根据这些特点,请你判断他属于A.元谋人 B.北京人 C.山顶洞人 D.半坡原始人18.从出土的文物可以看出,半坡人与河姆渡人已经学会了A.雕刻石器 B.打制石器 C.磨制石器 D.铸造青铜器19.在我国远古时代,曾经发生很大的水患,造成巨大灾难。

有一位英雄人物,花了13年时间,三过家门而不入,终于治好洪水,造福人民。

你知道他是谁吗?A.黄帝 B.尧 C.舜 D.禹20.下列对奴隶的情况描述不正确的是A.奴隶主可以随意转让和买卖奴隶 B.奴隶毫无人身自由C.奴隶会被大量屠杀作为祭祀品和殉葬品 D.奴隶只被用于在手工作坊里做工21.我国黄河和长江流域的原始居民过上定居生活的最主要的原因是A.火的使用 B.农业生产的发展 C.出现了国家 D.会建造房屋22.我国历史上第一个王朝——夏朝建立于A.公元前四五千年 B.公元前2070年 C.公元前1600年 D.公元前771年23.“暴君亡国,明君兴政”。

王姓的来源和演变(上集)(原创)引言王姓是中国人口最多的姓氏之一,也是世界上所有姓氏中人口最多的。

虽然国内统计时,受到统计年出生率和死亡率的影响,有时王姓排位第二,但是如果加上世界华人中王姓的比例,王姓在世界上就成了人口最多的姓氏,因为在很多国家和地区(如东南亚)海外华人中王姓比例特别大。

有些国家和地区的大姓中与王姓联系非常紧密的姓氏中,朝鲜、韩国和我国朝鲜族中的金姓的姓源就是以中国的王姓为主的。

另外,日本、泰国和东南亚国家华裔中王姓为主要姓源的当地姓氏的比例也很大的。

日本姓氏中以王氏为姓源的有三十支以上。

有些国家(例如泰国、印尼、日本)王氏非常多,但三代以上的华侨,姓名中已看不出汉人的姓氏了。

根据国家语言文字工作委员会和中国科学院遗传研究所一九九二年对第三次全国人口普查抽样统计表明,全国人口最多的姓氏是王、李、张三大姓。

另据江苏的《扬子晚报》在一九九六年四月二日的报导,当时王姓的人口已超过了一亿人,比英国和法国人口的总和还要多。

一九八七年五月三日《人民日报》公布的中国新的百姓顺序时,王姓也是排在第一位的,证明那时的王姓还是全国最多的。

当然,李、王、张三大姓人口的总数也不是恒定的,王姓人口在中国第一的情况,二00五年就被张姓改变。

由于王氏人口已经起超过了一亿,占中国全国人口的百分之七以上,于是研究王氏的姓氏渊源、谱牒文化和族群特征等多学科的课题,就成了研究中华民族姓氏文化领域的一个重要的单元之一。

“盛世构(祠)藏(宝)修(谱)”的古谚正好说明了这一点。

在世界姓氏研究的过程中,中华王氏研究的领域可能是相关研究工作者最兴奋或最困惑的;因为无需讳言,中华王氏的形成和中华王氏的结构与特色,无疑也是世界上目前已经发现的,在姓氏研究史上最复杂,最丰富多彩最具个性的姓氏之一,例如闽台和南洋等地的华人华侨的祖先,很多是随王审知入闽的战将和功臣,所以入闽各姓的后裔之间相处非常融洽。

林姓是王子比干之后,与王氏同宗同源,宋建隆元(960)年三月二十三日,福建总管林孚的儿子林惟悫娶妻王氏,在莆田生下了妈祖林默娘。

轩辕黄帝第一百二十一代孙何子渊世系溯源广东省社科院:赵立人何子渊(1865—1941),字临淑,讳东汉,汉族客家人。

辛亥革命元老、中国现代教育的奠基人。

渊公族人考证,子渊乃周武王幼子叔虞之后,轩辕黄帝直系第一百二十一代孙。

一,据北宋时期(距今900余年)何氏《大同宗谱》(1921年重修)记载,子渊九十世祖太乙郎何旦为轩辕黄帝第九十代嫡孙。

因何旦是何氏迁闽客家始祖,故未按“六十转一”祖制,而直接从三十一世转为一世。

二,据2000年9月15日验收的“九五”国家重点科技攻关项目——“夏商周断代工程”论证,子渊廿三世祖武王伐纣时间是公元前1046年。

黄帝诞辰是农历三月初三,中国自古有“二月二,龙抬头;三月三,生轩辕”的说法。

轩辕黄帝即位传统认为是在公元前2698年,即位时20岁,据此推算轩辕黄帝生于公元前2717年。

渊公族人根据老谱“轩辕帝享壹佰零捌寿”的说法而进一步推断:何子渊一世祖轩辕黄帝生卒年为公元前2717年—公元前2599年。

三,子渊一百零三世祖廿四郎源美是迁居粤东的始祖,故在编排族谱时亦未按“六十转一”祖制,而是直接从十四世转为一世。

从轩辕黄帝传至何子渊一脉恰好为一百二十一世,子渊当为轩辕黄帝直系血脉第二次“六十转一”后的第一代孙,即:民间传说中的“头孙”。

四,人类超越千年的父系血脉传承,平均代际年限一般在25年—40年。

从轩辕黄帝传至何子渊为121世,按平均38年一代计算:(1):121世×38年=4598年,今年是何子渊诞辰148周年,4598年+148年=4746年。

由此推断,轩辕黄帝诞生于4746年前。

(2):轩辕黄帝既生于公元前2717年,今年是公元2013年,2717年+2013年=4730年。

所以,今年亦是轩辕黄帝诞辰4730周年。

(1)-(2)=4746年-4730年=16(年)五,从何子渊世系测算轩辕黄帝诞辰与传统认可的轩辕黄帝诞辰年代,两者之间的计算误差为16年,<20年。

孙子千古之谜:生于何时?归隐何处?成书何地作者:佚名2013年,《国家人文历史》杂志盘点出2012年度中国九大“镇国之宝”,临沂市银雀山汉墓竹简入选。

银雀山汉墓出土的《孙子兵法》几乎是尽人皆知,然而两千多年来,孙子的身世和经历却像是一个谜,让后人在扑朔迷离中苦苦探寻谜底。

说孙武是个谜,是因为他写就了兵学圣典《孙子兵法》,但在现有的历史资料中却少有对他身世的确凿记载。

他生于何时、何时奔吴,甚至包括他的《孙子兵法》成书到底是在哪里,是在齐国还是吴国呢?后来他隐退何方,卒于何时?这都是谜。

日前,在山东国际孙子兵法研究交流中心召开的研讨会上,一批从事孙子研究的学者教授,试图通过史料中的蛛丝马迹,去破解这一系列千古谜团。

谜团1——孙子出生于何年?《史记》中对于孙武的记载只有两处,一处是吴王阖闾三年(即公元前512年),孙武以《孙子兵法》十三篇献于阖闾;再就是阖闾九年(公元前506年),吴王阖闾向伍子胥、孙武询问关于伐楚的问题。

然而,这两处均未涉及孙武的年龄。

另据《吴越春秋·阖闾内传》,伍子胥先后七次向吴王推荐孙武,吴王便让伍子胥拜请孙子出山,可见伍子胥跟孙子当年还是“铁哥们”。

山东孙子研究会会长、山东国际孙子兵法研究交流中心主任赵承凤说,目前史学界公认孔子、孙子是同时代的人。

关于孙子出生的时间有各种说法,有的说是在公元前552年,比孔子(公元前551—前479年)大一岁,依据是“三十而立,四十而仕”,四十才能当官。

他四十岁了,在齐国出将无望,于是选择奔吴。

还有专家认为是公元前549年,也有认为是公元前547年的,上海学者杨善群认为是公元前535年。

尽管缺乏详细的史料记载,但是史学家们还是通过各自的研究,对孙武的出生时间做出了一个大致的范围框架。

根据《史记·伍子胥列传》的记载,孔子与伍子胥、孙武是在同一时代,在不同的诸侯国进行着不同的社会活动。

赵承凤认为,推断孙子的年龄,要用已知的历史事件和人物年龄来推断,再一个要符合一般人的成长成才规律。

夏朝的人物历史故事在人类历史的长河中,曾经涌现出过许许多多贤哲志士、革命先辈、文学大家、巨匠……他们以崇高的信念、坚韧的斗志、顽强的毅力和奋勇拼搏的精神,创造出无数的丰功伟绩,他们自然也就成了享誉世界的“名人”。

下面是小编为您整理的夏朝的人物历史故事,希望对你有所帮助!夏朝的人物历史故事篇一:太康失国夏朝是中国历史上第一个朝代,虽距今历史悠久,但其历史故事流传至今,其文化刻在历史书卷上。

下面将介绍的就是夏朝的历史事件——太康失国。

启晚年奢侈,终日沉迷于歌舞声色之中,朝中政事不修。

后启死了之后,王室内乱。

既然是“家天下”了,权位当然应该由他的儿子来继承了。

但启的儿子有五个,结果谁也不肯让步,于是五个儿子为了争夺权位,展开了激烈的斗争。

后来权位被其中之一的太康所得。

然而不幸的是,太康即位后,不但没有改善朝政,反而变本加厉,终日田猎无度,流连于美色酒肉之中。

有人向他进谏,劝他以天下百姓为重,要他勤于政事,可太康却对此置之不理。

加上之前夺权斗争造成的内乱,朝中众臣对夏后氏很是失望。

这样,太康逐渐失去了民心,给一些觊觎权位已久的诸侯有了可趁之机。

有一日,东夷的有穷氏部落首领——后羿就趁太康出去田猎之时,领兵拦截了太康的归路。

太康见此状况,惊慌不已,吓得有家不敢回,拔腿就跑。

但他哪里逃得掉,后羿乃是当时闻名的神箭手,他拔出利箭,张开大弓,于十里之外将太康射杀。

太康一死,后羿便轻而易举地取得了朝中的权位,得以号令诸侯。

太康失国,皆因为他不顾百姓,只图自己享乐,使得王道不正。

而可悲的是,后羿得位以后,居然也重蹈了太康的覆辙。

后羿自持善射,以为天下无人不服,便对自己的言行不加丝毫约束。

他像太康一样终日沉湎于酒色,不问政事。

后来,在他的亲信中有一个叫寒浞的,此人诡计多端,早想除掉后羿取而代之。

他知后羿目中无人,于是伺机暗杀了后羿,自己当上了国君。

这“家天下”的夏朝,才传了两位君王,权位就落到了外姓人手中。

夏朝的人物历史故事篇二:少康中兴少康中兴是中国历史上首个出现以“中兴”二字命名的时代。

关于夏商周三代的神话传说《山海经〃海内经》说,鲧是黄帝的孙子。

他偷来黄帝的“息壤”,采用“堵”的办法去治理洪水。

黄帝大怒,命祝融杀了鲧。

鲧死了三年不腐,肚子里孕育了大禹后,才化为黄熊。

屈原的《天问》里,对鲧和大禹的事迹都有记录。

据《孟子〃滕文公上》记载,帝尧时代,洪水泛滥,大禹受尧的命令,继承父亲鲧的职位治理洪水。

除了北方的河流外,他还移师南方,先后治理了汉水、长江和淮河。

禹长期在外治水,年过30而未婚娶。

上天让九尾狐现身,提醒他该婚娶了。

于是大禹娶了涂山氏为妻。

婚后,他为了治水,三过家门而不入。

还与涂山氏约定,让涂山氏听见鼓响就为他送饭。

禹因为长年治水,行走有些不便。

一天,“跳石”击中了鼓面。

涂山氏依约送饭,看见大禹变成了一头大熊。

她一气之下,离开了禹,到嵩高山下变成了一个石头人。

大禹追寻过来说,把我的儿子归还给我。

石头人的北面裂开,生出了启——后来成为夏朝的开国君主。

据袁珂先生概括,大禹有五大政绩:一曰会群神于会稽山,杀后至之防风氏;二曰逐共工并杀其臣相柳;三曰得羲皇(伏羲)、瑶姬之助以治水;四曰降伏水怪无支祈;五曰化熊通轘辕山。

大禹在治水的过程中,曾得到一条黄龙的帮助——当是应龙帮助大禹治水的神话故事的衍变。

大禹治水成功后,大会诸侯于会稽时,曾有海神来朝拜他。

从民间传说来看,大禹治水的足迹曾印在了长江流域的山山水水。

民间传说,大禹治理了四川青城的水患后,又开了夔门。

在治理三峡时又得到神女的帮助。

大禹不但治了水患,还为百姓扫平了交通障碍。

洪水退后,玄龟搬来的土就堆成了桐柏山和大别山,阻碍了豫州与荆州之间的交通。

是大禹挥起开山斧,砍出了三个口子,这就是后来的鄂北三关——平靖关、武胜关、九里关。

在长江下游,秦始皇赶山的传说融入了大禹治水的传说。

说的是一位仙人给民工一人送了一根丝线,众人挑起担子一个个快步如飞。

大禹把众人的丝线收了拢来编成鞭子,鞭子一挥,就开出了河道一大截。

大禹在治理长江下游时,不但身体力行,还折下柳枝作弓箭,射穿圌山泄洪水。

孙姓的来源,姓孙的名人导读:本文是关于孙姓的来源,姓孙的名人,希望能帮助到您!孙一、孫氏淵源第一支出自姬姓。

公元前1046年周武王灭商,封其同母弟姬封于康,侯爵,史称康叔。

周武王死后,周成王年幼,三监联合殷王武庚叛乱,为周武王四弟周公旦所平定。

康叔因出兵平武庚之乱有功,封为怀侯。

周成王以康叔为司寇,赐卫之宝祭器,欲移康叔于卫。

康叔死后,周成王正式封康叔之孙考伯于卫,侯爵,古城在今河南北部淇县东北朝歌城,故史称康叔为卫康叔,乃追称之名。

春秋初,卫武公佐周伐西戎有功,被周平王赐为公爵。

卫武公之子公子惠孙,惠孙之孙武仲乙,武仲家族以祖父之字为氏。

这支姬姓孙氏至少有2 700多年的历史。

第二支源出芈姓。

春秋初,楚王蚣冒之孙蒍贾,蒍贾之子蒍艾腊,也称孙叔敖,孙叔为其字,出任楚庄王的令尹,其子孙以其字为氏。

孙叔敖居于期思,即今河南淮滨东南。

这支芈姓孙氏也有2 600年的历史。

第三支系自妫姓。

公元前1046年周灭商,周武王封商均的直系后裔妫满于陈。

公元前672年,陈厉公之子陈完逃奔齐国,改陈氏为田氏。

齐景公(公元前547一前490年在位)时,陈完五世孙田桓子,即齐大夫田无宇,其子田书因伐莒有功,齐景公封田书于乐安,古城在今山东惠民,并赐姓孙氏。

这支妫姓孙氏也有2 500多年的历史。

第四支血缘子姓。

商朝末,朝纲混乱,纣王昏淫,纣王叔父比干,商之贤臣,因直谏而被杀,子孙避难改姓,其中一支以本为王族子孙之故,遂姓孙氏。

这支子姓孙氏也有3000多年的历史。

第五支来自外姓和少数民族的改姓。

其他姓改孙姓的最主要的事件有:战国名士荀子的后裔在西汉时为避汉宣帝名讳,改为孙姓;西汉滕公夏侯婴之曾孙夏侯颇,随外祖父姓而改姓孙;三国时孙坚部将俞河改姓孙。

少数民族使用孙姓主要有:唐朝契丹人孙姓;清朝满洲八旗姓孙佳氏全族改孙姓。

这些外族与汉族长期混居后多数被同化成汉族孙姓。

二、迁徙分布孙姓自商末周初立姓之后,一直活跃在河南和山东一带。

古代埃及文明史智慧树知到课后章节答案2023年下上海大学上海大学第一章测试1.古埃及人称他们的土地为?()A:埃及B:宅塞瑞特C:凯迈特D:神之土地答案:凯迈特2.古代埃及语属于什么语系?()A:非亚语系B:印欧语系C:阿尔泰语系D:高加索语系答案:非亚语系3.哪个文化直接导致了古埃及第一王朝的产生?()A:巴达里文化B:两河文明C:努比亚文化D:涅伽达文化答案:涅伽达文化4.古代埃及的早王朝时期又称为?()A:黑暗时代B:古风时代C:古典时代D:金字塔时代答案:古风时代5.早王朝时期,埃及国家分裂发生在哪位国王统治时期?()A:派瑞布森B:美尼斯C:哈塞赫姆威D:纳尔迈答案:派瑞布森第二章测试1.古王国时期,哪一座城市成为全国的手工业中心?()A:阿拜多斯B:赫拉克里奥坡里C:孟菲斯D:底比斯答案:孟菲斯2.古王国时期埃及贸易形式主要以什么为主?()A:物物交换B:奢侈品贸易C:对外贸易D:朝贡贸易答案:物物交换3.最早的金字塔是由哪位国王建造的?()A:胡夫B:佐塞C:哈夫拉D:孟卡拉答案:佐塞4.第一中间期包括了第九和第十王朝以及第十一王朝的前半部分,其中第九和第十王朝又被称为?()A:阿瓦里斯王朝B:底比斯王朝C:赫拉克里奥坡里王朝D:努比亚王朝答案:赫拉克里奥坡里王朝5.哪一位国王结束了第一中间期时埃及国家分裂的局面,实现了统一?()A:派匹二世B:蒙图霍特普二世C:哈夫拉D:胡夫答案:蒙图霍特普二世第三章测试1.哪一篇文献记录了阿蒙奈姆海特夺取王位,建立第十二王朝的事迹?()A:《埃伯斯纸草》B:《奈菲尔提预言》C:《辛努西的故事》D:《普塔霍特普教谕》答案:《奈菲尔提预言》2.哪一位国王将全国分成四个区,分设四位管理者,并直接向国王负责,从而将地方贵族势力消弱殆尽?()A:蒙图霍特普四世B:塞索斯特里斯三世C:蒙图霍特普二世D:阿蒙奈姆海特二世答案:塞索斯特里斯三世3.第十二王朝国王塞索斯特里斯一世在哪里建造了第一座阿蒙神庙?()A:戴尔·艾尔·巴赫瑞B:开罗C:法尤姆D:卡尔纳克答案:卡尔纳克4.第二中间期是埃及历史上第二个混乱时期,其主要包括了哪几个王朝?()A:第九王朝、第十王朝和第十一王朝前半部分B:第十三王朝至第十七王朝C:第十五王朝至第十七王朝D:第十五王朝和第十七王朝答案:第十五王朝和第十七王朝5.以下物品中哪一项属于希克索斯王朝统治时期传入埃及的?()A:马B:复合弓箭C:上面三个选项都是D:战车答案:上面三个选项都是第四章测试1.新王国的建立是以什么为先导的?()A:驱逐希克索斯人的战争B:远征至幼发拉底河C:在涅帕塔建立了殖民统治中心D:镇压叙利亚巴勒斯坦地区的反叛答案:驱逐希克索斯人的战争2.图特摩斯三世统治初期,曾和谁一同联合执政?()A:图特摩斯一世B:哈特舍普苏特C:阿蒙霍特普二世D:图特摩斯二世答案:哈特舍普苏特3.新王国时期埃及国内外商业贸易十分繁荣,并对埃及的社会和文化产生了一定影响,以下说法错误的是:()A:商业贸易繁荣促进了农业发展,用于农业生产的农具大多是由从西亚引进的铜和锡等金属制成B:商品货币关系的发展影响到了奴隶制关系,奴隶可用于出租或买卖C:贸易与人口流动对埃及文明产生了深刻影响,改变了埃及人固有的价值体系和信仰D:新王国时期商品货币关系发展仍很不充分,物物交换的情况还很普遍答案:贸易与人口流动对埃及文明产生了深刻影响,改变了埃及人固有的价值体系和信仰4.新王国时期埃及社会经济的主导类型是?()A:神庙经济B:市场经济C:自耕农经济D:计划经济答案:神庙经济5.阿玛纳书信的出土地点在哪里?()A:堪提尔B:阿玛纳C:卢克索D:开罗答案:阿玛纳6.下列哪一篇文献没有记录新王国末期埃及内部的社会动荡?()A:《盗墓纸草》B:《后宫审判纸草》C:《都灵罢工纸草》D:《以色列石碑》答案:《以色列石碑》7.《后宫审判纸草》记录了一起宫廷政变的阴谋,这场政变发生于哪位国王统治时期?()A:拉美西斯二世B:塞提二世C:美楞普塔D:拉美西斯三世答案:拉美西斯三世8.下列哪一项不是海上民族入侵埃及和近东地区的原因?()A:爱琴海诸岛爆发的瘟疫B:阿黑亚瓦的衰落以及赫梯帝国的动荡C:参与东地中海世界的商业贸易D:农作物歉收引发的饥荒答案:参与东地中海世界的商业贸易9.下列哪一项是海上民族入侵产生的影响?()A:都是B:东地中海世界由和平稳定变为动荡不安C:消灭了乌加里特等东地中海世界的城市国家,终结了赫梯帝国的统治D:对埃及文明造成冲击,是埃及文明走向衰落的重要因素答案:都是10.新王国末期埃及内部出现严重社会问题的原因是?()A:努比亚金矿和西亚铜矿的枯竭B:都是C:因粮食歉收、物价上涨导致的通货膨胀D:与西亚地区的贸易中断答案:都是第五章测试1.努比亚王朝哪位国王统治时期,曾有关于尼罗河高水位的记载?()A:塔哈尔卡B:塞比特库C:皮亚D:沙巴卡答案:塔哈尔卡2.第一个尝试征服埃及的亚述国王是?()A:尼克一世B:菩萨姆提克一世C:亚述巴尼拔D:埃塞尔哈东答案:埃塞尔哈东3.公元前591年,塞易斯王朝的哪位统治者攻入努比亚,结束了自努比亚王朝退出埃及境内以来形成的和平局面?()A:阿皮瑞斯B:尼克二世C:菩萨姆提克二世D:菩萨姆提克一世答案:菩萨姆提克二世4.第二十一王朝的都城是?()A:布巴斯提斯城B:底比斯C:埃尔·黑巴D:塔尼斯答案:塔尼斯5.下列关于第二十二王朝的统治者沙桑克一世的相关内容,正确的是?()A:都对B:沙桑克一世曾在巴勒斯坦地区进行军事活动,并恢复了与巴比罗斯的贸易往来C:沙桑克一世即位后不久,便任命他的儿子为底比斯的最高祭司,以此把埃及南部地区纳入自己的统治之内D:沙桑克一世出身于三角洲地区布巴斯提斯城的一支利比亚家族答案:都对6.第三中间期是埃及分裂的时期,地方政权林立,以下关于第三中间期的说法错误的是?()A:第二十五王朝法老皮亚曾率军北上,统一了埃及,定都孟菲斯B:第二十二王朝的国王沙桑克三世篡夺了王位,自此埃及政权完全分裂C:为控制底比斯的宗教势力,自第二十三王朝开始设立“阿蒙圣女”一职,取代了阿蒙最高祭司,成为底比斯宗教领袖D:第二十一王朝的国王普苏塞奈斯二世因同时继任阿蒙神庙高级祭司,而使埃及重新获得统一,但实际上国家仍处于分裂状态答案:第二十五王朝法老皮亚曾率军北上,统一了埃及,定都孟菲斯7.下列关于塞易斯王朝时期的内外统治政策,正确的是?()A:阿皮瑞斯统治时期,埃及军队在与希腊人作战时哗变,军事将领阿玛西斯参与其中,并自立为王。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢揭秘朱元璋传位皇太孙的惊人内幕!导语:祖朱棣(1360-1424年),明朝第三位皇帝,明太祖朱元璋第四子。

生于应天,时事征伐,受封为燕王,指挥了洪武朝的第七次和第八次北伐,并取得祖朱棣(1360-1424年),明朝第三位皇帝,明太祖朱元璋第四子。

生于应天,时事征伐,受封为燕王,指挥了洪武朝的第七次和第八次北伐,并取得大胜。

后发动靖难之役,起兵攻打侄儿建文帝。

1402年夺位登基,改元永乐。

他一生文治武功赫赫。

然而他多疑好杀,靖难之役后杀死多位建文帝忠臣。

去世后有16名妃子被迫殉葬。

靖难之役:篡位夺权明太祖朱元璋为御侮防患,在位期间曾两次分封诸子为藩王。

藩王各拥重兵,坐镇一方,其中尤以秦、晋、燕、宁诸王势力最强。

洪武二十五年(1392年)太子朱标病故,继立为皇太孙的朱允炆对诸王势大难制深感忧虑。

洪武晚年,功臣宿将被诛杀殆尽,北方军事均以诸王主之。

不久,秦王朱樉、晋王朱棡先后死去,而燕王朱棣与周王朱橚及齐、代诸王均拥兵自重,多行不法,朝廷孤危。

故1399年朱允炆即位后,即与齐泰、黄子澄等密议削藩。

以燕王势大难图,故削藩自燕王同母弟周王始,周、代、岷、湘、齐诸王先后削夺,湘王,余皆废为庶人。

为图燕王,朱允炆令张昺为北平布政使,谢贵、张信掌北平都指挥使司,以谢贵控制北平(今北京),另以都督宋忠、徐凯、耿瓛屯兵开平、临清、山海关一带,并调检燕府护卫军士,加强防燕措施。

建文元年六月,齐泰将燕使邓庸下狱审讯,具得燕王将举兵反状,乃发兵逮燕府官属,并密敕张信逮捕燕王。

张信为燕王旧部,此时遂降燕,朱棣随即为备。

七月,朱棣以计擒杀张昺、谢贵(装疯以麻痹二人),并命燕府护卫指挥张玉、朱能率兵乘夜攻夺北平九门,遂据北平。

生活常识分享。

王孙姓氏的研究报告引言姓氏是人们个体身份的标志,也是家族血脉的延续。

王孙作为一个常见的姓氏之一,源远流长,有着悠久的历史。

本文旨在通过研究王孙姓氏的起源、分布和变迁等方面,探索其中的历史演变和文化内涵。

王孙姓氏的起源王孙姓氏的起源有许多说法,其中最为广泛接受的一种观点是与王室家族有关。

在古代社会,贵族常以王字命名他们的后代,以示家族的地位和尊贵。

因此,一些后人以“王孙”作为自己的姓氏,以彰显他们与王室的血缘关系。

不过,也有一种说法认为王孙姓氏并非源于贵族,而是与乡村社会的杂姓化有关,这一说法需要更多的研究来支持。

王孙姓氏的分布据统计,王孙姓氏在中国广泛分布。

根据全国姓氏统计数据,王孙在中国各地人口数量较多,尤以北方和东南沿海地区居多。

在明清时期,由于中原地区的战乱和人口迁移,王孙姓氏从中原蔓延到其他地区,并逐渐形成各地特色。

此外,通过外语音译,现在也有一些外国人将王孙作为英文姓氏使用,进一步扩大了王孙姓氏的分布范围。

王孙姓氏的变迁王孙姓氏经历了漫长的历史变迁,在不同的时代和社会背景下,其地位和意义也有所不同。

在古代封建社会中,王孙姓氏往往与高贵、权势等概念联系在一起,代表了家族的尊崇和荣耀。

然而,在现代社会,姓氏逐渐失去了原有的阶级色彩,人们更多地关注个体的才华和品德。

因此,王孙姓氏的意义已经从血统背景转变为一个个体的身份象征。

王孙姓氏的文化意义作为一个常见的姓氏,王孙蕴含着丰富的文化内涵。

首先,王孙姓氏在中国历史上有着重要的地位,代表了中国封建社会的体制和价值观念。

其次,王孙姓氏与中国传统文化中的家族观念密切相关,强调家族的血脉传承和家族团结的重要性。

此外,王孙姓氏也在一些名人中得到了体现,如古代文人王阳明、王国维等,进一步丰富了王孙姓氏的文化底蕴。

结论通过对王孙姓氏的研究,我们能更好地了解中国姓氏文化的多样性和变迁。

王孙姓氏的起源虽然有待进一步的研究,但其分布和变迁在中国历史中有着重要的地位。

揭秘著名书法家王羲之身世背景吓人唐代刘禹锡在一首诗中写道:“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

”这首诗中的“王谢”就指东晋的王导、谢安。

王羲之出身于琅玡(今山东临沂)王氏,这在当时是一个权倾朝野的世家大族。

王羲之历任秘书郞、宁远将军、江州刺史,后为会稽内史,领右将军,所以也称王羲之为王右军。

琅玡王氏的先祖,可追溯到汉代名臣谏议大夫王吉,至汉末魏晋时期,王氏已成为当时豪族。

王羲之曾祖辈中最著名的人物是王祥,他就是《二十四孝》中“剖冰求鲤”故事的主人公,也是西晋开国的元老之一。

其他的族人如王戎、王衍等,都曾官至高位,是朝中举足轻重的人物。

而到了东晋,琅玡王氏与司马氏政权的关系更为密切:东晋开国皇帝司马睿,起家时为琅玡王,与王氏家族代表人物王导、王旷(羲之父)是姨表兄弟,两家世代联姻,关系非常密切。

王羲之所在的王氏家族,在西晋末年光荣地成了晋室的守护神。

羲之的伯父王导、族伯王敦,在东晋政权初立时期立下很大功劳,王导被尊称为“仲父”,而王敦更是控制朝政,甚至两度拥兵欲废晋自立,王羲之的父亲王旷历官丹杨太守、淮南内史、淮南太守。

王氏势力最大时候,朝中官员75%以上是王家的或者与王家相关的人,真正的是“王与马,共天下”。

王氏的权重,还有这样一些事例说明:《世说新语》上有这样的一个故事,晋元帝会见臣下的时候,王羲之的伯父宰相王导来了,晋元帝甚至让王导与他一起坐龙椅,两人争执了很久。

而晋成帝给王导手诏,用的都是“惶恐言”、“顿首”、“敬白”之类的敬语,这些词语一般是臣下上书帝王时用的;这说明王羲之家族的人在东晋的皇帝的眼里是不敢怠慢的。

《笑林广记》中记载,东晋初,国库空虚,库中只有练布数千端,于是王导就做了一套宽大的布衣服穿,结果不日朝中和建康城的士人纷纷效仿。

库中练布以“一端一金”的价格很快卖了出去。

王导做了一套衣服就解决了国家财政的难题,恐怕皇帝未必有这种影响力!右将军王羲之的妻子是当时太尉郗鉴的女儿,郗夫人名璿,字少房,亦“甚工书”。

“王孙”指什么

王红君

【期刊名称】《语文知识》

【年(卷),期】2005(000)009

【摘要】古诗文中经常出现“王孙”一词.一般词典都释为“封王者的子孙。

也泛指一般贵族的子孙”。

但事实上,它至少有如下一些内涵。

【总页数】2页(P22-23)

【作者】王红君

【作者单位】湖南祁阳七中

【正文语种】中文

【中图分类】G633.3

【相关文献】

1.楚器王孙遗者钟中"和溺民人"试释 [J], 薛培武

2.孙思邈生平问题之药王孙思邈考 [J], 宋珍民

3.论王孙遗者钟的国别 [J], 柯圻霖

4."布衣"抑或"王孙"

——以"新黔首挟兵令"为重心的韩信身世再探 [J], 罗有;王海

5.王孙芳草伤心色,散入房陵处处秋——房州长期成为贵族流放地原因探析 [J], 林桦

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

揭秘:1400多年间,到底谁是「王孙」

「王孙」,从对贵族的尊称到一味药名

「王孙」,在中国古代,是贵族子弟的代称。

唐朝诗人王维在名篇《山居秋暝》中写道,「随意春芳歇,王孙自可留」。

王维用「王孙」这个尊称指代隐居之人,除此之外,以「王孙」作为尊称还出现在许多名诗中,而少有人知的是,「王孙」竟然是一味药的名字。

到底有多名贵的药材,有资格被冠以「王孙」的头衔?

药圣李时珍眼中的补药之长,竟然是它

南北朝年间,名医甄权精通养生之道,到了唐朝贞观年间,唐太宗李世民也成了他的粉丝,唐太宗曾亲临其家,向他询问药性和养生之道。

在他的医学著作《药性论》中,把「王孙」从王孙贵族的代称变成了一味药的代称。

这一味药到了明代得到药圣李时珍的赞许,在《本草纲目》被称为“补药之长”。

「耆,长也,黄耆色黄,为补药之长,故名」,「黄耆」取代了「王孙」二字,这就是我们当今所称的黄芪,此外,它还有棉芪、百药棉、黄参、血参等众多名字。

从这些字可以看出,黄芪在医药学家眼中,堪比“百草之首”人参的地位。

中医名师的珍爱,成为西方医师的新宠

黄芪有补虚的功效,常用于体衰日久、言语低弱、脉细无力者。

民间自古就有「冬令取黄芪配成滋养强健身体之食品」的习惯。

从古代到现代,黄芪备受中医师的亲睐,清代名医王清任运用黄芪等药材诊疗中风后遗症的经典方剂,沿用至今。

明国时期名医陆仲安先生,因擅用黄芪入药疗疾,被尊称为「陆黄芪」。

从「王孙」晋级为「补药之长」,黄芪备受中医师的喜爱,2016年2月,中央电视台科教频道《健康之路》节目,直接以「补药之长——黄芪」为标题,由来自北京中医药大学张春荣亲临讲授黄芪的功效。

在国外,黄芪同样极受关注。

据英国每日邮报报道,美国加利福尼亚州大学洛杉矶分校的丽塔·埃弗罗斯(Rita Effros),从中药黄芪植物中提取而成的药剂,可增强人体免疫细胞,抵抗病毒,并对人体一些器官起到降低衰老速度的作用。

据美国媒体报道,美国科学家通过长期研究发现,中药黄芪中含有一种可有效抵御HIV病毒细胞分裂的化学物质,对诊疗HIV有非凡的功效。

国家专利萃取技术,让良材物尽其用

当中医养生再次回归为中国人的生活方式,黄芪走进中央电视台的屏幕,再一次大放异彩,以黄芪作为研发对象之一的千金方集团,当然更希望能够将有「补药之长」之称的黄芪的功效全力发挥,让更多的人了解黄芪,从黄芪受益。

千金方结缘波密,深入挖掘黄芪的特性,运用国家专利萃取技术,萃取波密天麻、臧灵芝、黄芪中的有益成分,更大程度上保留药材的活性,去除无效成分。

又加以三种药材黄金配伍,将黄芪的增强人体免疫细胞的功用有效发挥。

「一缕东风杏林雨,仁心点滴即黄芪。

」为免疫机能降低的人群,带去福音,这也是千金方的仁心。